Wang Bing, College of Humanities of Northwest A & F University.

虽然越来越多的学者开始就信任对经济(Stenman et al., 2009;Fukuyama, 1995;Knack & Keefer, 1997;Zak & Knack, 2001;Beugelsdijk et al., 2004;Bohnet et al., 2005)、政治(La Porta et al., 1997; Knack, 2002)和社会(Uslaner, 1999; Coleman, 1994;La Porta et al., 1997; Putnam, 2000)的影响达成共识,但有关信任的争论至今没有停止,其中一个备受关注的争论是信任的决定因素(Daniels et al., 2008)。在有关信任决定因素的研究方面,宗教信仰往往受到高度重视1。但至今有关宗教信仰与信任关系的研究结论却莫衷一是,甚至相互矛盾。一些研究表明,宗教信仰对社会资本具有正向影响(Tan & Knack,2008;Fehr et al., 2003;Guiso et al., 2003, 2006;Goldin & Katz,1999;Glaeser et al., 2000;Brañas-Garza,2006;Torgler,2006;Smidt,1999),另一些研究则表明两者是负向影响(Welch et al., 2004;La Porte et al., 1997;Inglehart,1999;Putnam,1993),而还有一些研究则表明二者之间不存在显著相关关系(Anderson & Jennifer,2007;Stenman et al., 2007;Alesina & Elianna,2002)。

1.在其他经济产出研究中,宗教也得到了较大重视,如经济增长、政治、收入、犯罪、婚姻、健康、幸福感等,相关文献回顾参见Iannaccone(1998)和Kumar(2008)。

宗教在社会、政治和经济中的重要地位以及目前中国宗教力量的崛起要求中国学者充分重视这一现象。一方面,宗教作为文化的重要型塑力量之一对政治(Huntington,1993;Bermen & Laitin,2008)、社会(Durkheim, 1954;Gruber & Hungerman,2008)和经济(Weber, 1946;Barro & Rachel,2003)有着不可忽视的影响;另一方面,目前宗教在我国发展极为迅速,出现“宗教热”(谭飞等,2007)。根据相关的全球价值观调查(World Value Survey),1990-2007年中国信仰结构已经发生了很大变化,1990年无神论者所占比重是信教者的9倍,2004年则下降为2倍,2007年信教者比重(21.79%)已经超过了无神论者(17.93%)1。上述种种变化说明研究宗教问题具有重要的理论和实践意义。但遗憾的是,宗教研究往往为中国学者所忽视,中国宗教研究整体上处于刚起步阶段(金泽等,2008)。国内外宗教学者对中国大陆宗教研究状况的一个共识性评价是“主要集中在哲学、历史学、文学等领域,从实证社会学视角对宗教的研究凤毛麟角”(魏德东,2006)2。与此同时,在西方学界,相关的理论探讨一直很活跃,特别是近20多年来提出的理性选择理论和宗教市场论,实现了宗教社会科学研究的范式转换,对现代化条件下宗教的存在、发展的根源作出了极有说服力的解释(魏德东,2006)。本研究将遵循理性选择研究范式,使用中国10个城市的调查数据,从信任角度研究宗教社会影响。

1.笔者根据WVS 1990、1995、2000和2005年四次调查数据计算,1995年中国信教数据缺失。

2.魏德东.2006.第三届中美暑假教学高级研讨班开幕[OL]. http://www.philosophyol.com/department/html/info/communication/20090916/63.html。

对宗教与信任关系的研究可以与目前学术界许多发现进行对话,如有助于解释“Barro·Sala-I-Martin发现”。“Barro·Sala-I-Martin发现”是两个十分有意思但尚未被完全理解的结论:一是由Weber(1930)首先提出的,Barro和Rachel(2003)发现“宗教对经济有正向影响”的结论;二是Sala-I-Martin(1997)通过200万次回归发现“儒教对经济增长有显著正向影响”的结论。结合信任与经济的关系,本研究可以视为宗教与经济关系作用机制研究之一。

二、文献回顾目前学术界对信任的测量方法大体有两类:实验法1和调查问卷法2。Glaeser等(2000)对两类方法进行了比较,其研究结果表明,相对于“信任”而言,问卷调查法更多地预测了“值得信任”,问卷调查中所把握的“信任行为”能够预测实验中的“信任行为”。

1.实验法是让实验对象参加一个博弈游戏,将实验对象随机分成两组。第一组是首先行动者A,其将会得到一定数量的钱,A有两个行动策略,即“支付一定数额的钱给第二组行动者B”,或者“拒绝支付给B”。当A拒绝支付时,游戏终止。当A进行支付时,B将得到A支付数额的t倍(t>1),并且B做出““支付”或“不支付”的选择。A支付的数额用以表示其信任水平,B支付的数额用以表示其被信任的水平。

2.经常使用的调查问题是“一般情况下,您觉得社会上大多人是否值得信任?”,选项一般有三个:“(1)绝大数值得信任;(2)绝大多数不值得信任;(3)说不清”。选项3往往被作为缺失值来处理。另外也有一些研究使用的调查问题是对不同群体的信任,如从父母到陌生人等不同群体(Buchan & Croson,2004)。

1.实验法。使用实验测量法,所得结论存在很大矛盾。一些研究表明,宗教对信任有显著正向影响。Tan和Vogel(2008)以大学生作为实验对象研究宗教与信任关系。其研究结果表明,个体的宗教性越强,其值得信任的水平越高,这一结果对宗教性较强的信任给予者而言尤为如此。Fehr等(2003)在德国进行的信任实验表明,天主教徒支付给其实验伙伴的钱要高于非天主教徒。

另一些研究则表明宗教对信任的影响有组内和组外之别。对于有共同信仰者,宗教与信任是正相关关系,而对非共同信仰者,宗教与信任则是负相关关系。Fukuyama (1995)指出,每一种文化、每一个社会都存在某种信任边界,边界之内的人比边界之外的人被认为更值得信任。Fershtman等(2005)发现耶路撒冷地区Ultraorthodox学院的以色列学生存在明显的组内支持行为。调查对象对来自Ultraorthodox学院其他的合作者(即组内)比对来自世俗大学(即组外)和没有表明身份的合作者(参照组)更加信任。Fershtman等(2001)以比利时Flemish和Wallonn大学学生作为实验对象的研究也发现了组外歧视现象的存在:对外部人员的支付额度比对组内成员或者匿名身份者的支付额度要低。他们的研究还表明,以色列的犹太教学生对东方人更加不信任。

另一些研究则表明信任和宗教之间不具有相关关系。Anderson等(2007)以美国成年人为调查对象进行了双向信任博弈和重复公共物品博弈研究,结果发现宗教参与与信任行为、值得信任行为均没有显著的相关关系,同时与集体利益贡献也没有显著相关关系。在Stenman等(2007)所进行的实验中,来自孟加拉地区的印度教徒和穆斯林教徒参与了两人信任博弈,实验对象按照宗教信仰被进行配对,一组配对是宗教信仰相同,另一组配对则是宗教信仰不同,结果表明,信任和值得信任行为都与参与者的宗教信仰无关。

2.调查法。使用调查法研究宗教与信任关系时,结论的矛盾性并不亚于实验法。一些研究表明宗教与信任之间具有明显正相关关系。Guiso等研究表明,相对于天主教而言,基督新教对信任的影响更大,但在所有基督教中,宗教委身和宗教参与都能显著地提高一般社会信任水平(Guiso, et al., 2003; 2006)。Goldin和Katz(1999)、Glaeser等(2000)发现路德宗与信任有显著正相关关系。Brañas-Garza和Neuman(2006)使用拉丁美洲数据研究了天主教委身者对信任的影响,他们将信任区分为对个体和组织(包括政府、警察、军队、监狱和金融系统)的信任。其结果表明,天主教委身者与个体信任和组织信任之间具有显著的正相关关系。Torgler(2006)的研究表明宗教性与对诸如联合国等国际组织的信任有正相关关系。Smidt (1999)利用跨国数据研究表明,即使控制了不同教派,教会参与和信任之间仍然具有显著的正相关关系。

另一些研究表明宗教对信任的影响有组内和组外之别。Stenman等(2009)对孟加拉地区的印度教信徒和伊斯兰教信徒的样本比较研究表明,印度教信徒和伊斯兰信徒对同教者的信任要明显高于异教者,并且作为少数的印度教徒对其他人的信任要低于伊斯兰教信徒,但是印度教徒对伊斯兰教徒的信任要高于伊斯兰教徒对印度教徒的信任。该研究既使用了实验法也使用了调查法,但实验法的结果表明宗教与信任没有相关关系,调查法的结果却表明宗教与信任之间具有显著相关性。

还有一些研究表明宗教对信任有显著的负向影响。Welch等(2004)的研究表明,虽然粗略的相关分析结果显示宗教委身者与信任之间有显著正相关关系,但一旦控制了收入、受教育水平和其他人口统计变量,宗教与信任之间则变成了负相关关系。原因可能是天主教对信任是负向影响的(La Porte et al., 1997;Inglehart,1999;Putnam,1993)。

另一些研究表明宗教与信任之间不具有显著的相关关系。Alesina和Elianna (2002)发现宗教信仰对信任没有显著影响。

最近,还有另一些研究试图对宗教与信任关系的矛盾性结论做出解释。Daniels等(2008)利用1975年至2000年美国一般社会调查(GSS)的大样本数据,根据保守程度的不同将基督教会区分为保守性、中性和开放性教会,考察不同教会委身者对信任的影响。研究结果表明宗教与信任的关系主要取决于教会的保守性。保守性教会信徒比无宗教信仰者的信任水平更低,但开放性教会信徒的信任水平比无宗教信仰者高。Daniels等进一步发现不同教会对信任的影响机制也不尽相同,保守性教会的影响机制主要是宗教委身而不是宗教参与,中性教会的影响机制主要是宗教参与而不是宗教委身,开放性宗教主要也是通过宗教参与影响信任。Smidt (1999)的研究也表明,美国黑人教派和福音教派比其他教派的信任水平更低,而主流教派的信任水平则更高。普特南(Putnam, 2000)指出,美国社会信任有下降的趋势,虽然福音教派有所增长,但是这些教派更加注重内部团契生活而不注重外部团契生活,因此这些教派的兴起不是减缓而是强化了社会信任的下滑趋势。但与此相关的解释也存在着明显的分歧,如Welch等(2004)对美国选举研究(NES)数据的分析表明,与很多社会评论家和民主理论学者的观察相反,保守性基督教相对于非信徒而言,并没有降低社会信任,并且宗教参与和社会信任也不相关。

由以上综述可知,虽然西方学术界有关宗教与信任关系的讨论已经比较深入,但结论仍然莫衷一是。这些矛盾出现的可能原因在于:一方面,采用不同的信任定义,如有的研究者所研究的信任是“对社会上大多数人的信任”,而有的研究则是“对不同群体的信任”,由于宗教对不同群体信任的影响不同,由此也造成了研究结论的矛盾性;另一方面,采用不同的宗教信仰定义,如有的研究所有宗教,而有的则是研究某一具体宗教。本研究将综合这些因素,试图从不同的宗教定义和不同的信任定义来对宗教与信任的关系进行更为全面的研究。

目前利用中国大陆的调查数据来讨论宗教与信任关系的研究并不多见,虽然李涛等(2008)的一项研究研究表明宗教信仰与社会信任之间具有正相关关系,但是其研究重点是社会信任的所有决定因素而不是二者之间的关系,并没有区分宗教的信仰效应和组织效应,同时也没有对宗教与信任之间的内生性问题(Guiso et al., 2003, 2005;Iannaccone,1998)进行充分的处理。本文将使用中国10城市近1650名受访者数据,对该问题进行较为细致的考察。

三、理论分析与研究假设在正式对宗教信仰与信任关系进行理论解释前,有必要对信任进行分类和定义。信任虽广受瞩目,已经成为心理学、社会学以及经济学等许多学科的研究对象,但迄今为止,对于信任的涵义和内在规定性并没有形成统一的界定(文建东等,2010),对信任的分类也有多种(李涛等,2008)。本文遵循李涛及其同事的做法,基于易于操作的目的,采取Durlauf等(2004)对信任的分类和定义。信任可以分为个人化信任和社会化信任(Durlauf et al., 2004)。个人化信任是对熟人的信任,主要源于反复多次的人际交往;社会化信任则是对陌生人的信任,主要是对对象群体的构成、动机、教养等一般性知识。与李涛等(2008)的做法不同,本文将同时关注这两类信任1,以便对现有文献中关于宗教信仰与信任关系所存在的分歧作初步探讨,同时也希望通过对信任的细分来考察差序格局在宗教信仰影响信任过程中所扮演的角色,这也是以往研究所忽视的一点。本文将对社会各个群体的总体信任水平称之为一般化信任。

1.李涛及其同事(2008)的研究重点是社会信任。

由于中国社会与西方社会存在很大的差异,按照费孝通对中西社会的对比,中国社会结构表现为差序格局,而西方社会表现为团体格局。此外,不少学者在研究中国居民的信任时,对个人化信任和社会化信任进行了进一步细分。王绍光等(2002)将置信对象分为亲人、其他认识的人和陌生人。与此类似,李涛等(2008)将信任区分为家人信任、熟人信任和生人信任等。为了进一步研究差序格局在宗教信仰影响信任过程中的作用,本文将信任进一步细分为血缘信任、地缘信任、业缘信任、趣缘信任和生人信任。血缘信任是指因具有血缘和亲缘关系而形成的信任;地缘信任是指因居住在一起而形成的信任;业缘信任是指由工作关系而形成的信任;趣缘信任是由共同兴趣而形成的信任;生人信任是指对陌生人的信任。

目前学术界虽然有不少探讨信任影响因素的经验研究,但是有关信任形成的理论分析仍十分缺乏,并且没有达成一致性的认识(Alesina et al., 2002;张维迎等,2002;文建东等,2010)。社会学关于信任形成的现有理论大体可以分为两种:策略信任理论和道义信任理论(Uslaner,2000)。策略信任理论主要以Putnam为代表,认为信任主要源自过往经历。该理论认为社会化信任水平主要取决于个人化信任水平,即对生人的信任信念主要来自对熟人的信任程度;反之,对熟人的信任水平可以扩展到对生人的信任。个人化信任水平主要来自个体以往与别人交往过程中所获得的经验认知。Alesina等(2002)关于信任决定因素的开创性经验研究表明,有过一段被歧视的经历会显著降低社会信任水平,如美国黑人和妇女的社会信任水平显著低于白人和男性。在信息经济学看来,个人化信任是博弈过程中的合作均衡。个人报复性策略是合作均衡出现的先决条件。而报复性策略的置信程度主要取决于重复博弈的次数。重复博弈次数越多,报复性策略的置信程度就越大,合作均衡出现的概率也就越大。

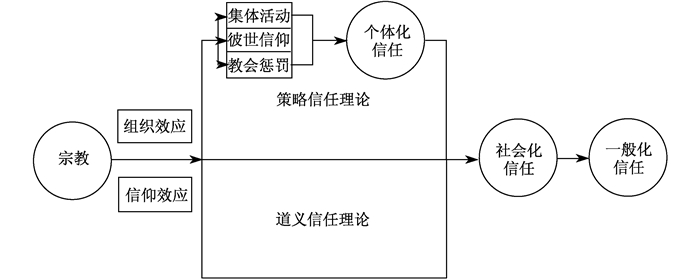

依据策略信任理论,宗教至少可以通过三种机制影响到个人化信任和社会化信任(见图 1)。首先,宗教作为一种组织,定期的宗教集体活动(如礼拜等)是其重要的组织特征之一。这种有规律的集体活动,将会提高教会成员交往的频率,增加其相互间的重复博弈次数。其次,所有宗教都强调“彼世”。因此,个体的生命被延伸到了无穷,相对于有限生命的世俗观念,无限生命概念无疑也是增加博弈持续时间的一种机制。这两种机制都会通过增加博弈重复次数、提高报复性策略置信程度,从而促成合作均衡的出现和个体化信任的形成。另外,宗教的组织性也要求宗教组织需要有惩罚机制。这些惩罚机制包括诸如教友的指责、教义的谴责、被驱逐出教会等,教会组织的惩罚机制是其有效运行的基础(Iannaccone,1990;Berman,2008)。由于不利于合作均衡的行为往往直接威胁到教会组织的有效运行,因此这类行为往往为大多数教会组织所谴责,并使用教会组织内部的社会惩罚机制来予以约束。可见,宗教组织内的社会惩罚机制有利于合作均衡的出现。同时策略信任理论还指出,合作均衡的出现,即个体化信任的形成,也将会促使社会化信任水平的形成。

|

图 1 本研究的理论分析框架 |

解释信任形成的道义信任理论主要以Fukuyama(2001, 2005)和Inglehart(1999)等为代表,该理论强调文化在信任形成中的作用,认为社会化信任不一定来自个体化信任和过往经验,而是孕育于一个社会的历史和文化之中;对社会潜在共同价值观的理解和判断可以直接形成社会化信任。根据这一理论,宗教不再需要借助其他力量,其本身就是信任的一个解释变量。因为宗教本身就是文化的一个重要组成部分,在对世界观、价值观的塑造和改造中有着十分重要的影响。由于宗教信仰使信众更容易向善行善,有利于形成信众共同的精神追求和减少信众间的思想差异(李涛等,2008),因此宗教信仰对社会化信任可能存在正向影响。综合上述两种理论,提出研究假设1。

假设1:宗教信仰有助于提升社会化信任水平,也有助于提升一般化信任水平。

考虑到差序格局的影响,宗教信仰对个体化信任的影响可能并不相同。为了简化分析,借鉴王绍光等(2002)和李涛等(2008)的划分方法,仅考虑家人信任和熟人信任。按照差序格局理论,家人信任水平要大于熟人信任水平,即差序格局半径越大,信任水平越低。相对于非宗教信仰者而言,宗教信仰者的交往半径更大,与熟人交往频率相对增加。假设人的社会交往时间是一定的,那么熟人交往与家人交往之间就具有替代效应,与熟人交往频率的相对增加,则会导致与家人交往频率相对减少。基于策略信任理论,宗教信仰对熟人信任水平会相对增加,而对家人信任水平则会相对减少。

假设2:随着差序格局半径的增加,宗教信仰对信任水平的影响将会变大。

由于宗教在中国毕竟属于少数,且表现出了明显的弱势特征(如以女性、老年人、生病者为主等)1,因此没有理由认为宗教对信任的影响会超过差序格局的影响,熟人信任水平应低于家人信任水平。一种可能的结果是,宗教信仰对熟人信任水平的增加程度要低于其对家人信任水平的削弱程度,因此宗教信仰对个体信任水平具有正向影响。

1.参见阮荣平,等,2011.宗教性与宗教信仰,工作论文。

在上述两种理论的基础上,可以将宗教信仰对信任的影响进一步区分为组织效应和信仰效应。组织效应即宗教会通过其组织性(如集体活动)等影响个体的社会化信任水平;信仰效应即宗教通过对世界观、价值观的塑造和改造影响社会化信任水平。区分这两种作用机制具有较强的政策含义。如果宗教对信任的影响主要来自组织效应,那么宗教的信任塑造功能就具有很强的替代性。通过发展和提高社区其他世俗性组织可以起到同样的作用。如果宗教的信任塑造功能主要是因为信仰效应,那么其可替代程度就非常小。对于组织效应和信仰效应可以分别提出研究假设3a和假设3b。

假设3a:组织性越强的宗教,其信徒的一般化信任水平就越高。

假设3b:不同宗教信仰对一般化信任水平的影响是不同的。

四、数据来源与变量本研究数据来自康晓光教授主持的当代中国文化民族主义课题组于2005-2007年在全国10城市进行的“公众生活态度调查”。该课题的调查对象为中国大陆十个城市的居民,有效回收样本1 650个2。

2. 10个城市分别是北京、石家庄、保定、太原、太谷、成都、罗江、绵阳、射洪、资阳,有关数据的详细介绍参见康晓光(2008)。

如何精确地测量社会化信任至今仍然没有共识性的结论(Solow,1995;Knack & Keefer,1997)。使用调查法所选择的信任指标是对社会上大多数人的信任(Knack & Keefer,1997;李涛等,2008)。“公众生活态度调查”没有直接询问对社会上大多数人的信任,而是与Buchan和Croson(2004)的做法相类似,详细地询问被访者对各个群体的信任,具体包括对“家庭成员”、“亲戚”、“同学、战友”、“老师”、“邻居”、“同乡”、“工作单位中的同事”、“商业合作伙伴”、“多年交往有共同兴趣爱好的朋友”、“有共同理想、志同道合的人”、“普通网友”、“工作单位的领导”、“当地政府官员”、“当地宗教领袖”、“共同参加活动三小时以上认识的人”、“偶然遇见后、相处不到三小时的人”,每一种信任都是五分量表(1=非常不信任,5=非常信任)。按照“差序格局”理论,本文将上述信任划分为血缘信任、地缘信任、业缘信任、趣缘信任和生人信任等。血缘信任的衡量指标是对家人和亲戚的信任;地缘信任的衡量指标是对邻居和同乡的信任;业缘信任的衡量指标是对同事和商业伙伴的信任;趣缘信任的衡量指标是对有共同兴趣和共同理想者的信任;生人信任的衡量指表示对网友的信任、对共同参加活动三小时以上认识的人、偶然遇见后、相处不到三小时的人等的信任。根据Durlauf(2004)的分类,基于各种信任所具有经济含义的差异,本文将血缘信任和地缘信任视为个人化信任,将其余信任视为社会化信任,将对所有群体的信任视为一般化信任。Knack和Keefer(1997)的研究表明,血缘信任和地缘信任对经济产出并没有正向影响。各类信任计算方法为个体对各个群体信任水平的加权平均1。本文重点考察的是一般化信任和社会化信任(见表 1)。社会化信任得分比一般化信任得分明显偏低(p=0.000 0),在一定程度上证明了“差序格局”理论。

1.以一般化信任为例,具体计算方法为:一般化信任=(家庭成员信任得分+亲戚信任得分+同学战友信任得分+老师信任得分+邻居信任得分+同乡信任得分+工作单位中的同事信任得分+商业合作伙伴信任得分+多年交往有共同兴趣爱好的朋友信任得分+有共同理想志同道合的人信任得分+普通网友信任得分+工作单位的领导信任得分+当地政府官员信任得分+当地宗教领袖信任得分+共同参加活动三小时以上认识的人信任得分+偶然遇见后、相处不到三小时的人信任得分)/16.

本研究另一个重要变量是宗教信仰。首先研究有无宗教信仰对信任的影响,其次考察不同宗教信仰对信任的影响。以往很多研究主要集中于第一个问题的研究,相对而言,对第二问题的研究则不多见。问卷中询问了受访者的宗教信仰状况,具体包括佛教、基督教、天主教、伊斯兰教和道教等五大中国官方认可的宗教,其中也包括了鬼神、神仙、动物变精灵、人死后的灵魂等民间信仰,还包括其他宗教信仰和无具体宗教信仰。杨庆堃([1961]2007)将中国宗教划分为两大类:制度化宗教和普化宗教。制度化宗教仅指官方认可的五大宗教,普化宗教也将民间信仰等包含其中。遵循这一分类,在构造有无宗教信仰指标时,笔者选择了两个指标,第一,仅将五大宗教信仰作为有宗教信仰(赋值为1),将民间信仰和其他信仰剔除,无宗教信仰者作为参照组;第二,将民间信仰和其他信仰包括在有宗教信仰内,无宗教信仰作为参照组。按第一种指标计算出的有宗教信仰的比重15%,按第二种指标计算出的有宗教信仰的比重为17%(见表 1)。

| 表 1 变量的描述性统计 |

控制变量主要参考Daniels和Marc(2008)的研究,具体包括年龄、性别、受教育年限、婚姻状况、民族、月收入对数、生活满意度等。

由于公众生活态度调查将北京定义为“城市”,所以导致了样本分布主要集中在北京,占总样本的27%。因此,基准模型所估计出的宗教信仰与信任之间的正相关关系有可能是因为样本选择的原因而造成的。为了检验其结果对样本选择的稳健性,本文在剔除北京样本后对基准模型进行重新估计。此外,Daniels和Marc(2008)所强调的控制变量,没有包含其他态度变量(家庭生活满意度、社会贫富分化看法、对家庭经济预期、民族自豪感、儒家文化认同、传统文化认同)以及活动半径,这些变量既有可能对宗教信仰产生影响也有可能对信任水平产生影响,遗漏这些变量有可能会造成基准模型估计结果出现偏误。为了检验这一偏误的可能性,本文将在基准模型中分别加入这些变量,以此来进一步检验其结果的稳健性。

五、数据结果及其分析 (一) 宗教与信任1.宗教与一般化信任

首先,本研究检验了宗教对一般化信任的影响,李涛等(2008)基于广州城市调查数据的研究表明,相对于没有宗教信仰者而言,有宗教信仰者的信任水平更高。本研究也发现了相似的结论:无论是使用何种定义,有宗教信仰者比没有宗教信仰者均拥有较高的一般化信任水平。表 2模型1给出的是制度化宗教对一般化信任影响的估计结果。有宗教信仰者的一般化信任水平要比没有宗教信仰者的一般化信任水平高出3.05%1,且具有较高的显著水平(p=0.002)。表 2模型2给出的是普化宗教对一般化信任的估计结果,宗教信仰者的一般化信任水平也显著高于没有宗教信仰者。与制度化宗教信仰相比,普化宗教对一般化信任影响的回归系数和统计显著性均较大幅度下降。相对于五大宗教,民间信仰和其他宗教信仰对一般化信任的影响程度要小。

1.计算方法为宗教信仰的估计系数除以样本均值再乘以10%(下同)。

| 表 2 宗教对一般化信任的影响 |

考虑到测量误差、遗漏变量和联立性等问题,使得宗教与信任之间可能存在内生性问题,本文将父亲宗教信仰和母亲宗教信仰作为个体宗教信仰的工具变量。由于父母信教会在无形中增加子女的宗教人力资本(religious human capital),宗教人力资本要求个体在宗教环境中才能实现宗教人力资本的收益最大化(Iannaccone,1990),所以父母信教会对子女产生较强的代际锁定效应,从而深刻地影响子女的宗教信仰选择。但是相对于子女的一般化信任而言,父母的宗教信仰状况可以被认为是外生的。基于上述两个工具变量,本文对宗教信仰的内生性进行了检验。由于在OLS估计过程中,本文对协方差矩阵的估计使用了White估计量,因此在进行宗教信仰内生性检验时,使用Wooldridge(1995)所建议的robust score检验更为合适。检验结果表明,宗教信仰的内生性并不是很严重,不具有统计显著性(χ2=0.474 215;p=0.4911)。

宗教信仰对一般化信任具有正向影响这一结论对样本选择、模型设定形式,以及加入新变量等均没有太强的敏感性,说明这一结论具有较强的稳健性。

为了检验表 2结论的稳健性,本文首先剔除了部分城市样本。表 3第二行报告了剔除部分样本后,宗教与信任的影响,可以发现与表 2结果并没有发生太大的改变。加入家庭生活满意度、社会贫富分化看法、对家庭经济预期、活动半径、民族自豪感、儒家文化认同、传统文化认同等可能会影响信任的态度变量后宗教信仰依然对一般化信任具有显著的正向影响。

| 表 3 宗教信仰与信任关系稳健性检验(OLS回归) |

表 3加入相应变量后,宗教对信任的影响,与表 2的基本结论仍然没有太大的变化,所有检验结果都表明,有宗教信仰者的一般化信任水平要显著高于没有宗教信仰者。

2.宗教与社会化信任和其他信任

表 4报告了制度化宗教信仰和普化宗教信仰对社会化信任影响的OLS估计结果。从中可以看出,宗教对社会化信任的影响要明显高于对一般化信任的影响。社会化信任对经济产出具有更强的影响,说明宗教所形成的社会资本更具有经济含义。同时宗教影响的提高还说明,宗教对不同信任的影响是不同的。为了进一步分析这一影响,依据差序格局理论,在杨国枢(1993)1、王绍光等(2002)和李涛等(2009)研究的基础上,本研究将信任进一步划分为血缘信任、地缘信任、业缘信任、趣缘信任和生人信任。

1. 杨国枢(1993)基于中国人的人际或社会关系的亲疏程度对中国人关系的三类划分, 即家人关系、熟人关系、生人关系。

| 表 4 宗教与社会化信任和其他信任OLS估计 |

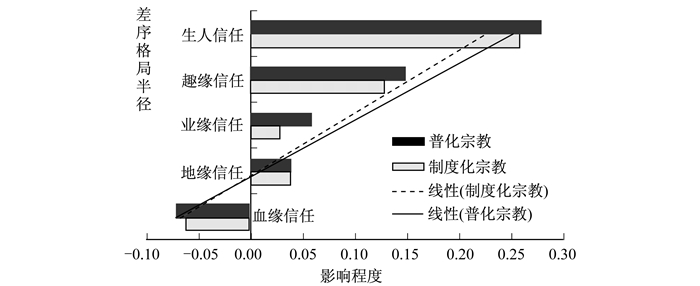

笔者重新估计了宗教对不同信任的影响。表 4给出了不同宗教定义对不同信任的OLS估计。可以看出,宗教对血缘信任有负向影响,宗教信仰降低了对家人和亲戚的信任,但是这一关系仅对普化宗教有效,且显著度不是很高(OLS估计结果显著度为10%)。无论使用何种宗教定义和何种估计方法,宗教信仰对地缘信任和业缘信任均没有显著的影响。但是相对于无宗教信仰者而言,有宗教信仰者拥有更高的趣缘信任水平,且在1%的水平上具有统计显著性。宗教对生人信任的影响更为显著,无论是使用制度化宗教定义还是使用普化宗教定义,宗教信仰对生人信任的影响均在1%的水平上显著。有宗教信仰者比没有宗教信仰者对生人的信任水平要高出12.49%到17.82%。

本研究也考察了宗教信仰与各类信任之间可能存在的内生性问题。使用父亲宗教信仰和母亲宗教信仰作为个体宗教信仰的工具变量,本文分别检验了个体宗教信仰与其各类信任水平之间的内生性,结果表明对于所有信任,个体宗教信仰的内生性均不具有统计显著性(参见表 4),OLS估计过程中的内生性问题并不严重。

基于差序格局理论,如果以血缘为中心,从地缘到生人距离血缘的半径依次增大。上述估计结果显示对于差序格局中不同半径上的群体,宗教对其信任的影响不同,基本呈现出随着差序格局半径增大宗教对信任的影响也增大的模式。为了更加清楚地考察宗教对不同半径上群体信任影响的差异,根据表 4的估计结果,笔者绘制了图 2。从中可以看出,随着差序格局半径的增加,宗教对信任的影响逐渐变大。不同差序格局半径上的信任对经济产出具有不同的影响,一般而言,半径越大,该信任水平对经济的影响就越大。由此可以推断,宗教通过对长半径的强影响会对经济产生一定的影响。1

1.有关宗教与经济增长之间的关系也是目前经济学讨论的热点,Barro等(2003)的研究表明宗教是经济增长的一个重要决定因素。

|

图 2 差序格局与宗教影响的关系 |

宗教对信任的影响有两个渠道:一方面,宗教会通过教会的组织性增加个体的信任水平,可称之为组织效应。普特南(Putnam,2001)指出,有宗教信仰者通过加入宗教组织可以积累整合性社会资本(bonding social capital);Curry(2003)也指出,教会成员与较高的组织内聚力和组织间联系具有正相关关系。另一方面,宗教组织会通过教义等重新塑造信徒的世界观、价值观以增加个体的信任水平,可称之为信仰效应。Iannaccone(1998)指出宗教教义通过伦理、道德和社会行为规范来教导其信众。宗教信仰会形成内在监督系统来鼓励个体按照有益于社会的原则行动,宗教信仰是社会偏好形成的来源(Andreoni, 1995, Fehr & Fischbacher,2002;Charness & Matthew,2002)。宗教也可能会通过心理扭曲加强(削弱)社区内(间)的信任(Ruffle et al., 2006; 2007)。一般而言,宗教是劝人向善、怜悯宽恕他人的(Anderson et al., 2007;Eckel & Philip,2004;Wallis,2005),因此,信仰效应也会对社会化信任产生正向影响。

组织效应的大小主要取决于宗教的组织化程度。相对于佛教、道教,天主教、基督教和伊斯兰教因为其更为频繁的宗教集体活动而具有较高的组织水平。因此,如果存在组织效应,可以推断天主教、基督教和伊斯兰教对信任的影响要高于佛教和道教的影响。

笔者将佛教和道教定义为低组织化宗教,将天主教、基督教和伊斯兰教定义为高组织化宗教,并对二者进行对比,结果并没有证明组织效应的存在,低组织化宗教对信任的影响强于高组织化宗教对信任的影响(见表 5)。由此可以推断宗教对信任的影响渠道主要是信仰效应,而不是组织效应。

| 表 5 宗教对信仰影响渠道检验 |

宗教对信任的影响渠道主要是信仰效应的另一个证据是,在回归中加入个体的宗教性后不同宗教的信仰将不再显著,而个体的宗教性则成为了一个十分显著的指标。

宗教对信任的影响主要通过信仰效应,由于不同宗教的教义存在较大差异,其塑造的世界观和价值观也存在很大差异,不同宗教对信任的影响也应该存在较大差异。表 5第3列报告了不同宗教对信任的影响。可以看出,不同宗教对信任的影响确实存在较大差异。差异最为明显的是天主教和其他宗教,二者对信任不是正向影响而是负向影响,天主教对信任的负影响在0.1%的水平上显著,这与普特南的结论一致。普特南(Putnam,1993)在研究意大利南部社会资本时,发现这一地区的社会资本要明显小于意大利北部,原因在于意大利南部的天主教徙占了绝大多数。与无宗教信仰者相比,虽然基督教对信任有正向影响,但并不显著。相对于一般化信任而言,基督教对社会化信任的影响更大,说明基督教对血缘信任和地缘信任的影响比较小。佛教对一般化信任和社会化信任都具有显著的正向影响,其显著水平均在1%之上,但是相对于一般化信任而言,佛教对社会化信任的影响增大,说明佛教对血缘信任和地缘信任的影响较小。伊斯兰教对一般化信任有显著的正向影响,然而对社会化信任的影响虽然仍是正向的,但不具有统计显著性。说明伊斯兰教对信任的影响主要集中在血缘信任和地缘信任方面。无论是对一般化信任还是对社会化信任,道教的影响均不具有统计显著性,但其对一般化信任是正向影响,而对社会化信任则是负影响,说明道教对信任的影响也主要集中在血缘信任和地缘信任上。其他宗教和民间信仰对社会化信任和一般化信任的影响均不具有统计显著性,其他宗教对信任的影响主要集中在非血缘和地缘信任上,而民间宗教的影响主要集中在血缘和地缘信任上。

信仰效应的实质是宗教通过教义等塑造出一种文化认同,继而影响世界观和价值观,最终表现为对信任的影响。其他文化认同也会对信任产生影响。

六、主要结论综上所述,本研究可以得出以下三个结论。

第一,基于中国大样本数据,本研究表明宗教信仰是影响中国居民信任水平的一个重要决定因素,宗教信仰者的社会化信任水平和一般化信任水平显著高于无宗教信仰者,这一结果与李涛等(2009)的研究结果相似。

第二,基于差序格局理论,本文区分了不同半径上的信任,研究发现宗教对不同半径的信任影响并不完全一样。宗教对血缘和地缘信任影响不大,甚至是负向影响,而对社会化信任的正向影响更为显著。这一结论有助于对“Barro·Sala-I-Martin发现”进行解释。由于宗教信仰对社会化信任有正向影响,社会化信任是经济增长的重要推动力量(Johansson-Stenman et al., 2009;Fukuyama,1995;Knack & Keefer,1997;Zak & Knack,2001;Beugelsdijk et al., 2004;Bohnet et al., 2005),因此,Barro(2003)和Sala-I-Martin(1997)所得出的宗教等文化力量与经济之间存在相关关系的结论得到了部分解释。

第三,宗教对社会化信任的影响主要是通过信仰效应而不是通过组织效应。本研究结果表明,低组织化的宗教比高组织化的宗教对信任的影响更大,不同宗教对信任的影响有着明显的区别。

基于后两个结论可以对目前有关宗教与社会资本关系研究的矛盾性进行解释。在以往的研究中,由于对信任的定义不尽相同,使用的测量指标也有所差异,加之各宗教本身对不同信任的影响具有很强的敏感性,这是导致以往研究结论相互矛盾的一个重要方面。此外,以往很多研究对宗教信仰的定义往往采用较为宽泛的定义,抹杀了不同宗教信仰对信任的不同影响,其潜在假设是所有宗教信仰对信任的影响是一致的。本研究结果否定这一假设的合理性,分析结果表明宗教信仰对信任差异的影响在很大程度上依赖于所研究地区的宗教信仰结构。不同地区的宗教信仰结构不同,使用不同地区的样本所得到的结果稳健性也就很差。

Alesina A., L.F. Elianna. 2002. Who Trusts Others?. Journal of Public Economics(2): 7-34. |

Anderson, L. R. and M. M. Jennifer. 2007. "Did the Devil Make Them Do It? The Effect of Religion in Public Goods and Trust Games. " College of William and Mary Department of Economics Working Paper, Number 20.

|

Andreoni J. 1995. Warm-Glow versus Cold-Prickle: The Effects of Positive and Negative Framing on Cooperation in Experiments. Quarterly Journal of Economics(1): 1-21. |

Barro R. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Journal of Economics(2): 407-443. |

Barro R., Rachel M. 2003. Religion and Economic Growth. American Sociological Review(5): 760-781. |

Berman Eli, Laitin David D. 2008. Religion, Terrorism and Public Goods: Testing the Club Model. Journal of Public Economics(7). |

Beugelsdijk S., H.L. F. de Groot, A.B. T. M. van Schaik. 2004. Trust and Economic Growth: A Robustness Analysis. Oxford Economic Papers(56): 118-134. |

Bohnet I., Harmgart H., Huck S., Tyran J.R. 2005. Learning Trust. Journal of The European Economic Association(3): 322-329. |

Brañas-Garza, P. and S. Neuman. 2006. "Intergenerational Transmission of 'Religious Capital': Evidence from Spain. " Papers on Economics of Religion 06/02.

|

Buchan N., R. Croson. 2004. The Boundaries of Trust: Own and Others' Actions in the US and China. Journal of Economic Behavior and Organization(55): 485-504. |

Burt R.S. 1997. The Contingent Value Of Social Capital. Administrative Science Quarterly(2): 339-365. |

Charness G., Matthew R. 2002. Understanding Social Preferences with Simple Tests. Quarterly Journal of Economics(3): 817-869. |

科尔曼, 詹姆斯. [1990]1999. 社会理论的基础(上)[M]. 邓方, 译. 北京: 社会科学文献出版社. Coleman, James S. (1990)1999. Foundations of Social Theory, translated by Deng Fang. Beijing: Social Sciences Academic Press (China). |

Curry, J. 2003. "Social Capital and Societal Vision: A Study of Six Farm Communities in Iowa. "in Religion as Social Capital, edited by Corwin Smidt. Waco, TX: Baylor University Press: 139-152.

|

Daniels, J. P. and V. D. Ruhr Marc. 2008. "Trust in Others: Does Religion Matter? Center For Global And Economic Studies Marquette University. "Working Paper 09/02.

|

Durlauf, S. and M. Fafchamps. 2005. "Social Capital", in Handbook of Economic Growth, edited by P. Aghion and S. Durlauf, Elsevier (1): 1639-1699.

|

Durkheim, Emile. [1912] 1954. The Elementary Forms of Religious Life. New York, The Free Press.

|

Eckel C., J.G. Philip. 2004. Giving to Secular Causes by the Religious and Nonreligious:An Experimental Test of the Responsiveness of Giving to Subsidies. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly(2): 271-289. |

Fehr E., Urs Fischbacher. 2002. Why Social Preferences Matter:The Impact of Non-selfish Motives on Competition, Cooperation, and Incentives. Economic Journal(112): 1-33. |

Fehr, E., Urs Fischbacher, v. R. Bernhard, S. Jurgen, and G. W. Gert. 2003. "A Nation-Wide Laboratory: Examining Trust and Trustworthiness by Integrating Behavioral Experiments into Representative Surveys. " IZA Discussion Paper No. 715 February, Bonn, Germany.

|

Fershtman C., Gneezy U. 2001. Discrimination in a Segmented Society: An Experimental Approach. Quarterly Journal of Economics(116): 351-377. |

Fershtman C., U. Gneezy, F. Verboven. 2005. Discrimination and Nepotism: The Efficiency of the Anonymity Rule. Journal of Legal Studies(34): 371-394. |

Fukuyama F. 1995. Trust: Social Virtue Sand the Creation of Prosperity. The Free Press.

|

Glaeser E.L., I.L. David, A.S. Jose, L.S. Christine. 2000. Measuring Trust. Quarterly Journal of Economics(3): 811-846. |

Goldin C., Katz L. 1999. Human Capital and Social Capital: The Rise of Secondary Schooling in America, 1910-1940. Journal of Interdisciplinary History(29): 683-723. |

Gomez R., Eric S. 2001. Membership has Its Privileges: The Effect of Social Capital and Neighborhood Characteristics on the Earnings of Microfinance Borrowers. The Canadian Journal of Economics(34): 943-966. |

Granovetter M. 1973. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology(78): 1360-1380. |

Gruber J., Dan Hungerman. 2008. The Church vs. the Mall: What Happens when Religion Faces Increased Secular Competition? Quarterly Journal of Economics(123): 831-862. |

Guiso L., S. Paolo, L. Zingales. 2003. People's Opium? Religion and Economic Attitudes. Journal of Monetary Economics(50): 225-282. |

Guiso L., P. Sapienza, L. Zingales. 2006. Does Culture Affect Economic Outcomes. Journal of Economic Perspectives(20): 23-48. |

Hansen B.A., M.E. Hansen. 2007. Path Dependence in the Development of U.S. Bankruptcy Law, 1880-1938. Journal of Institutional Economics(3): 203-225. |

Huntington S.P. 1993. The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs(3): 22-49. |

Iannaccone L.R. 1998. Introduction to the Economics of Religion. Journal of Economic Literature(36): 1465-1496. |

Iannaccone Laurence R. 1990. Religious Practice: A Human Capital Approach. Journal for the Scientific Study of Religion(29): 297-314. |

Inglehart, R. 1999. "Trust, Well-Being and Democracy. " in Democracy and Trust, edited by M. Warren. New York, Cambridge University Press.

|

Johansson-Stenman O., M. Minhaj, Martinsson P. 2009. Trust and Religion: Experimental Evidence from Bangladesh. Economica(76): 462-485. |

康晓光. 2008. 中国归来--当代中国大陆文化民族主义运动研究. 新加坡: 八方文化工作室. Kang Xiaoguang. 2008. China Comes Back-Study on Contemporary Cultural Nationalist Movement of Chinese. Singapore: Bafang Cultural Workshop. |

Knack S. 2002. Social Capital and the Quality of Government: Evidence from States the U. S.. American Journal of Political Science(46): 772-785. |

Knack S., Keefer P. 1997. Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics(112): 1251-1288. |

Kumar, V. 2008. "A Critical Review of Economic Analyses of Religion. " IGIDR Working Paper, Series 023.

|

La Porte R., F. Lopez-de-Silane, A. Shleifer, Vishny R. W. 1997. Trust in Large Organizations. American Economic Review(2): 333-338. |

Laird P.W. 2006. Pull: Networking and Success since Benjamin Franklin. Cambridge: Harvard University Press.

|

李涛, 等. 2008. 什么影响了居民的社会信任水平?--来自广东省的经验证据. 经济研究(1). Li Tao, et al. 2008. What Affects People's Social Trust?. Evidence from Guangdong Province(1). |

Putnam R. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Putnam R. 2000. Bowling Alone. New York: Simon and Schuster.

|

Ruffle B., Sosis R. 2006. Cooperation and the In-Group-out-Group Bias: A Field Test on Israeli Kibbutz Members and City Residents. Journal of Economic Behavior and Organization(60): 147-163. |

Ruffle B.J., H.S. Richard. 2007. Does It Pay to Pray? Evaluating the Economic Return to Religious Ritual. Journal of Economic Analysis and Policy: Contributions, 7(1). |

Smidt. C. 1999. "Religion and Civic Engagement: A Comparative Analysis. " in Annalys of the American Academy of Political and Social Science, Civil Society and Democratization: 176-192. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271629956500112

|

Smith, N. 2007. "Religion, Altruism and Social Capital. " Submission for SSSR Conference in Tampa. Florida, November: 2-4.

|

Solow, R. 1995. But Verify. The New Republic.

|

谭飞, 陈晓虎, 刘书云. 2007. 西部农村信仰流失警示. 瞭望(6). Tan Fei, Chen Xiaohu, Liu Shuyun. 2007. Warning of 'lost faith' in Western Rural. Outlook Weekly(6). |

Tan J. 2006. Religion and Social Preferences: An Experimental Study. Economics Letters(90): 60-67. |

Tan J., C. Vogel. 2008. Religion and Trust: An Experimental Study. Journal of Economic Psychology, 29(6): 832-848. DOI:10.1016/j.joep.2008.03.002 |

Tan J., D. Zizzo. 2008. Groups, Cooperation and Conflict in Games. Journal of Socio-Economic(1): 1-17. |

Torgler, B. 2006. "Trust in International Organizations: An Empirical Investigation Focusing on the United Nations. " Center for Research in Economics, Management and the Arts, Working Paper, No. 2006-2020, http://www.crema-research.ch (consulted: September 3, 2008)

|

Uslaner E. 2000. Producing and Consuming Trust. Political Science Quarterly(115): 569-590. |

Uslaner, E. 1999. "Democracy and Social Capital", in Democracy and Trust, edited. by M. Warren et al. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Wallis J. 2005. God's Politics. San Francisco, CA: Harper Collins Publishers.

|

Weber M. 1930. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: Scribner.

|

王绍光, 刘欣. 2002. 信任的基础:一种理性的解释. 社会学研究(3). Wang Shaoguang, Liu Xin. 2002. Base of Trust: A Rational Explanation. Sociological Studies(3). |

Welch M.R., D. Sikkink, E. Sartain, C. Bond. 2004. Trust in God and Trust in Man: The Ambivalent Role of Religion in Shaping Dimensions of Social Trust. Journal for the Scientific Study of Religion(3): 317-344. |

文建东, 何立华. 2010. 中国信任之谜及其解释. 经济科学(3). Wen Jiandong, He Lihua. 2010. 'Puzzle of Trust' and Explanation in China. Economic Science(3). |

Wooldridge, J. M. 1995. "Score Diagnostics for Linear Models Estimated by Two Stage Least Squares. " In Advances in Econometrics and Quantitative Economics: Essays in Honor of Professor C. R. Rao, edited by G. S. Maddala, P. C. B. Phillips, and T. N. Srinivasan. Oxford: Blackwell: 66-87.

|

杨庆堃. [1961]2007. 中国社会中的宗教--宗教的现代社会功能及其历史因素之研究[M]. 范丽珠, 等, 译. 上海人民出版社. Yang, C. K. (1961)2007. Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors, translated by Fan Lizhu et al. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

杨国枢. 1993. 中国人的社会取向: 社会互动的观点[G]//杨国枢、余安邦, 编. 中国人的心理与行为: 理论与方法篇. 台北: 桂冠图书公司: 87-142. Yang, K. S. 1993. "Chinese Social Orientation: The View of Social Interaction", in Chinese People's Psychology and Behavior: Theory and Methods Papers, edited by Yang, K. S. and An Bang Y. Taipei: Guiguan Publishing Company: 87-142. |

Zak P.J., S. Knack. 2001. Trust and Growth. Economic Journal(111): 295-321. |

张维迎, 柯荣住. 2002. 信任及其解释:来自中国的跨省调查分析. 经济研究(1). Zhang Weiying, Ke Rongzhu. 2002. Trust in China: A Cross-Regional Analysis. Economy Research(1). |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31