就既有的有关社会世界的理论思考而言,一般说来,对于目前尚无法在某些方式下承受实证主义式追究(positivistic investigation)的部分,人们仍按照以往的方式将其视作是关于社会世界的玄思(speculation)。然而,相对于旨在将社会学研究对象尽可能地纳入到“科学”范畴之内的实证社会学——笔者认为,众多社会理论(social theories)之中有一些实现了这种探究旨趣,它们可以被称为社会学理论(sociological theories)——而言,致力于社会世界玄思的理论家毕竟承担着至今仍无法被完全纳入“实证”之列的社会学的思辨课题(speculative project),并且,更具抱负的理论家不断尝试着以极具综合性的社会理论来涵盖那些社会学理论,人们一般将由此而形成的那些体系化的思想成果视为理论社会学(theoretical sociologies)。

本文所要论述的内容便是笔者尝试建构这样一种理论社会学努力中的一部分,该理论社会学由三部分构成,即基础存在论(fundamental ontology)、主体主义式结构论(subjectivistic structuralism)和能动主义式特征化(agentialistic characterization)。在《凝视、行动与社会世界》1(吕炳强,2007)一书中笔者曾仔细讨论了前两个部分。笔者对基础存在论部分的想法基本没有改变,而对主体主义式结构论部分有所反思,并对能动主义式特征化的思考有了进一步的深化,本文在简要地阐述有关第一部分思考的基础上,主要展开对后两个部分的有关思考,尤其因为第三部分的思考是首次发表的,所以在本文中所占篇幅也相对最多。

1.为叙述简便起见,下文皆简称《凝视》——编者。

二、主体主义式结构论:行动历程、社会结构、象征全域关于社会世界的认识,笔者曾提出这样一个观点:只有通过一个网络性的时间结构(time structures),行动者(actor)才能看到一系列的社会实在(social realities)。笔者称之为“社会学的洛伦兹变换”(Lorenz transformation in sociology)2。但是,原有的这个构想仍存在一些不尽完善之处。在本文中,笔者尝试提出一个更完善的构想,主要是在借鉴吉登斯(Giddens, 1979)在《社会理论的诸中心难题》(Central Problems in Social Theory)中提出的“实际干预”(actual intervention)与“干预的思量”(contemplation of intervention)在行动历程(course of action)中的区分1的基础上,将原来未区分的行动历程区分为韦伯式的和吉登斯式的,由此笔者整合得出了一个关于三者关系的表达图式。

2.见《凝视》(吕炳强,2007)第五章“从行动到社会世界:一个理论综合”。笔者在本文中提出的有关洛伦茨变换(即主体主义式结构论)的新构想,在许多方面仍然与原构想大致相同。需要说明的是,为了与大陆所用术语相一致,此处将笔者原书中的“罗伦兹转换”调整为“洛伦兹变换”。

1.吉登斯指出:“‘行动’(’action’)或能动性(agency),在我的用法里不是指涉链接起来的一系列的伶仃举止(discrete acts),而是指涉一连续流动的言行(conduct)。我们或可界定行动……为牵涉着一川流的实际的或曾经思量的因果干预(causal interventions),是在‘世界中的诸事件’(events-in-the-world)进展过程中诸具有身躯的存在(corporal beings)作出的。”该段文字根据Giddens, 1979. Central Problems in Social Theory英文版译出。

笔者认为,这段话似乎故意被表述得有些深奥,可能是因为吉登斯借用当时流行的现象学词汇(或许引自梅洛—庞蒂)。所谓“具有身躯的存在”的普通说法不过就是“人”而已。所谓“世界中的诸事件”不就是”历史”吗?吉登斯似乎没有明确地区分行动和行动历程。笔者则主张严格区分二者:前者只出现于“行动在肉身中、肉身在当下一刻中,当下一刻在行动中”(见下文)这个社会学基础存在论,后者却是在行动者主体经验里中一个客观实在。见《凝视》(吕炳强,2007)第三章“二律背反”。既然“行动牵涉着一川流的因果干预”,将它理解为行动历程应是合理的。如此一来,“实际的干预”和“干预的思量”的区分便意义重大了。

(一) 行动历程与时间结构以上所说的表达图式将在本节最后完整地给出,在此,先来解释一下该表达图式中所涉及的一种网络性的“时间结构”。笔者以为,理解这一点,关键在于把握“奥古斯丁式当下一刻”(Augustinian present moment)这个概念。奥古斯丁在《忏悔录》中提出了这样一个时间结构,即:行动者在当下一刻里所能经验的时间只有三类现在:过去的现在在他记忆中,现在的现在在他的注意中,将来的现在在他的期望中。2笔者将其界定为“流逝的一刻”(the fleeting moment)。流逝的一刻是社会世界的时间源头,它本身其实也是一个关于行动者的基础存在论,即:行动中的肉身(body)总是在流逝的一刻里,也就是说,行动、肉身和流逝的一刻被现象学地等同起来。

2. 《忏悔录》原文为拉丁文,其法文版的中文译文如下:“但是将来尚未存在,怎样会减少消耗呢?过去已经不存在,怎样会增加呢?这是由于人的思想工作有三个阶段,即:期望,注意与记忆。所期望的东西,通过注意,进入记忆。谁否定将来尚未存在?但对将来的期望已经存在心中。谁否定过去已不存在?但过去的记忆还存在心中。谁否定现在没有长度,只是疾驰而去的点滴?但注意能持续下去,将来通过注意走向过去。”(奥古斯丁,[400][1926]1997:255)

“奥古斯丁式当下一刻”可以“展开”(spanning)为一连串的当下一刻,即小柯罗诺斯(demi-Chronos)1,亦即“韦伯式历时性”(Weberian diachrony)。小柯罗诺斯可以在弱意义上“去当下化”(de-presentification),即只去掉现在的现在,所得到的是在弱意义上“‘去掉了当下’的一连串当下一刻”,即“吉登斯式历时性”(Giddensian diachrony)。吉登斯式历时性仍然保留着过去的现在和将来的现在,因而在弱意义上还是在行动者的主体经验(subjective experience)中。韦伯式历时性就是笔者在《凝视》一书中所说的与共时性(synchrony)对立的“历时性”,而在本文中笔者认为还需要补充另一类历时性(吉登斯式历时性)才统称为“历时性”。

1. demi-Chronos为笔者借鉴G.德鲁滋(Gilles Deluze)在The Logic of Sense中对“Chronos”的有关论述以及戈夫曼(Goffman)在Interaction Ritual中所论的“每个人都是demi-God”等说法引申而来的。需要说明的是,为了与大陆所用术语相一致,此处将笔者原书(吕炳强,2007)中的“小科劳奴斯”调整为“小柯罗诺斯”。

“韦伯式历时性”也可以沿着一连串当下一刻加权累积着向前滚动,所得到的是每一个当下一刻都处于“‘加权’累积着的小柯罗诺斯”,即共时性2。“加权”(weighting)是一个统计学概念,标志着行动者在采用共时性时毋须对所有当下一刻一视同仁,他可以对个别的当下一刻有所偏重;这是他的一种能动性(agency)3,即一种自主性(autonomy)4。韦伯式历时性和共时性之间的关系,笔者称为“辩证振荡”(dialectical oscillation),本文稍后将会论及这一概念的所指。

2.笔者在《凝视》(吕炳强,2007)第六章中对此“共时性”作出了一种数学符号化的表述,欲进一步了解其内容的读者可参见该书相关章节。

3.英语社会学界一般视“能动性”与“行动”同义。《牛津社会学词典》中对agency词目的解说便是一例:“能动性一词经常是与结构并列,而且常常不过是行动的同义词,旨在暗地里强调人类行动的未许经决定的天性(undetermined natre),与诸结构理论被称具有的决定论(determinism)对立。如果它有更宽泛的意义,那是旨在令人注意行动者的心理学和社会心理学的制成(make-up),以及暗指具有意志的(自愿的)行动。”本段内容为笔者根据Scott和Marshall(2005)的原文译出。笔者认为,若以M.韦伯的行动类型学(即行动被分为“目的理性的”、“价值理性的”、“传统的”和“情感的”四类)为例,行动只牵涉到行动者的主体性。笔者倾向于区分主体性和能动性,并且认为行动既牵涉到主体性也牵涉到能动性,本文稍后将对其进行论述。另一方面,笔者认为,社会学不必深入到心理学和社会心理学中去,“行动”一词并不例外。这一点与本文旨趣无关,故不再赘述。

4. 《西方哲学英汉对照辞典》对autonomy条目这样解说道:“自主性[源自希腊文auto(自身)和nomos(法则),字面意思为“自我管辖”]这个术语可以追溯到马基雅维利(Machiavelli),他用这个词既有“不依赖”也有“自我立法”的意思。……自主性与自由相联系,并且是把责任心归属于一个能动者(agent)的必要条件。”(布宁、余纪元,2000)笔者据英语原文修改了部分汉译。值得注意的是,辞典解说将自主性与能动者扯上关系。

共时性也可以在弱意义上去当下化,所得到的是每一个当下一刻都在加权累积着的“‘去掉了当下’的小柯罗诺斯”,即玄思时间(speculative time)。与吉登斯式历时性一样,玄思时间还是在弱意义上在行动者的主体经验之中。同理,吉登斯式历时性和玄思时间之间的关系也是“去掉了当下”的辩证振荡,笔者称之为“逻辑振荡”(logical oscillation)。本文稍后将会论及这一概念的所指。

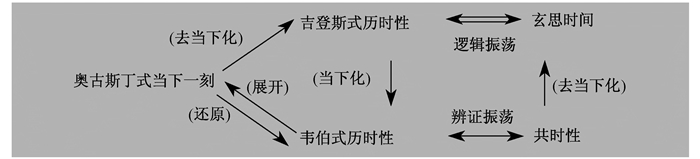

应该注意到,当下化(presentification)是从吉登斯式历时性到韦伯式历时性。逆向的情况便是去当下化,通过奥古斯丁式当下一刻的连接,行动者可以从韦伯式历时性回到吉登斯式历时性,它们之间的关系可以图示如下(见图 1)。

|

图 1 两种历时性与共时性及玄思时间关系变换示意图1 |

1.需要说明的是,在《凝视》一书中,笔者将“展开”、“去当下化”、“当下化”、“逻辑振荡”、“辩证振荡”等概念还分别以符号※、◇、◆、□、■来表示。在本文中,为读者阅读方便起见,笔者采纳编者的意见,直接以文字表出。欲进一步了解这些符号意义的读者可参见《凝视》一书。

同样,通过吉登斯式历时性、奥古斯丁式当下一刻和韦伯式历时性的连接,行动者也可以从玄想时间回到共时性。

(二) 客观实在化与社会结构及象征全域韦伯式行动历程、吉登斯式行动历程、社会结构和象征全域这四个社会实在正是行动者分别基于韦伯式历时性、吉登斯式历时性、共时性和玄思时间这四种主体经验所“观想到”的时间结构。笔者称这种“观想”为“客观实在化”(objective realization),理由是:由于他(主体,subject)“观看”,他的所见(对象(object))才能被“想象”为“它的”客观实在性(objective reality)。这“一系列”社会实在之间的关系就是社会世界的构成(constitution)。从这个构成来看,洛伦兹变换其实是依随索绪尔结构论(Saussurean structuralism)的思路得出的一个符号学系统(semiological system),而且是始终保持在行动者的主体经验之内的一个结构论。笔者称之为“主体主义式结构论”。

韦伯式行动历程和社会结构之间的关系,笔者称为“社会世界的辩证”。“辩证”一词在这里是指对主体经验之内的事物的判断(judgement),尤其是“那些貌似真理,实为幻象的判断”1。应该注意的是,基于“韦伯式历时性”和“共时性”所分别“观想”到的“韦伯式行动历程”和“社会结构”始终是在强意义上停留在行动者的主体经验(即当下一刻)之内的。我们可以这样理解:社会世界的辩证也就是个别的参与者在强意义上停留在行动历程之中(他正在记忆、注意和期望)对自己身处的行动历程(“主体经验之内的事物”)作出的判断,判断的所得不过是一个“处境之定义”(definition of the situation),即他的记忆、注意和期望在社会结构上的焦点(focus),也就是社会结构被他的记忆、注意和期望所照明(illumination)的那部分2,一个活在主体经验之内的解说。由此回溯,由于韦伯式历时性和共时性始终保持着当下一刻(“主体经验”),两者的关系便可以说也是始终在辩证(“对主体经验之内的事物的判断”)的振荡之中。为什么辩证是一个振荡呢?理由在于,行动者的认知往往无可避免地要在“韦伯式历时性”和“共时性”这两个时间结构之间频繁地来回穿梭。

1. 《西方哲学英汉对照辞典》对Transcendental dialectic词条的解说为:“先验辨证论……在康德的《纯粹理性批判》中,它是先验逻辑的一部分,论述理性,或更准确地说,论述理性的某些失常机能……在康德看来,‘辨证论’在这里的意思是“关于谬误或幻象”,或“揭露那些貌似真理,实为幻象的判断”。这种人类理性的错误是自然的、不可避免的和不可救药的,因为它们植根于人类对完满性和统一性的要求中。……”(布宁、余纪元,2000)而该辞典对Judgement词条的解说为:“判断……通过它肯定或否定某种东西的语句。……判断与命题相同,其特征在于它作出了真的或假的断言,在字面上判断被表达在命题中,判断和命题常常可以交替使用,…… ”(同上)

2. “照明”一词借自福格林(Eric Voegelin)。见《凝视》(吕炳强,2007)第七章“社会世界里的行动历程和象征全域”。

处于“吉登斯式行动历程”中的参与者情况却不同。他没有了注意,只有记忆和期望,他只是在弱意义上身处在行动历程之中。他基于“吉登斯式历时性”和“玄思时间”去“观想”,分别“观看”到“吉登斯式行动历程”和“象征全局”。我们不妨可以这样理解,如果某个具体的参与者只是在弱意义上停留在行动历程之中(他只是正在记忆和期望),他对自己身处的行动历程(“主体经验之内的事物”)作出的不是判断,而是论理(argument)。判断与论理的差别在于:前者必须同时依赖记忆、注意和期望这三类能力才能做得到,后者却只需要记忆和期望便可以了。论理的所得仍然可以说是一个“处境之定义”,即他的记忆和期望在象征全域上的焦点(focus),即象征全域被他的记忆和期望所照明的那部分,是一个活在他的主体经验之内却缺乏他的注意照明的解说。事实上,象征全域也只会承受记忆和期望的照明,因为它仅仅是基于玄思时间观想到的东西。吉登斯式行动历程和象征全域之间的这种关系,笔者称之为“社会世界的逻各斯”。“逻各斯”(logos)一词是指“话说、名声、思想、原因、理性(reason)、论理等等”,与“逻辑”(logic)一词同源。

于是,韦伯式行动历程和吉登斯式行动历程分别得到了各自的解说,即“社会世界的辩证”和“社会世界的逻各斯”。在此,问题的关键在于,现在的现在是否缺场,决定了两者的差异(difference)。那么,这一差异的存在,在两者之间的对立(opposition)方面又将如何表现呢?1

1.索绪尔严格区分了差异和对立这两个概念操作(conceptual operation)。详见《凝视》(吕炳强,2007)第二章“底蕴”。

(三) 社会结构与象征全域之间的“张-弛”性对于上述问题,笔者是这样构想的,先设想存在一个双面的言说网络,笔者称之为“索绪尔—布迪厄式言说网络”(Saussure-Bourdieuen network of speech)2,一面是由众多的资本(capital)(在其左右伴随着的是权力[power]和强制[coercion])参考位置(reference position)组成,另一面由众多的价值(value)(诸如“自由”、“民主”)参考位置组成,笔者分别称之为“资本言说面”(surface of capital speech)和“价值言说面”(surface of value speech)。在索绪尔语言学(Saussurean linguistics)的理论中,语言(language)即符号学系统,言说(speech)便是在这个系统内说出的话。在索绪尔—布迪厄式言说网络中,言说即命题(proposition)3,在资本言说面上的是关于资本的命题,在价值言说面上的是关于价值的命题。在同一言说面上的所有命题,根据彼此是否兼容(compatible)而聚散,结集为众多的参考位置。一方面,在同一言说面上的不同参考位置总会互相排斥;另一方面,网络的两个言说面也互相排斥。1从面和点的两个层次来看,这两个言说面是各自内部地同质的(homogeneous),在同一个言说面上的众多参考位置却是彼此异质的(heterogeneous),也就是说,参考位置是在同质面上的异质点。

2.详见《凝视》(吕,2007)第五章。

3. 《西方哲学英汉对照辞典》proposition条目:“……让我们……把命题规定为任何能表达陈述(statement)的完整语句(sentence)。——罗素”(布宁、余纪元,2000)。同一辞典对proposition/sentence的解说为:“‘命题’这个词……将保留给由在字面上有意义的语句所表达的东西。”——艾耶尔”(同上)无论是罗素还是艾耶尔的解说都不过是指向语句或其表达的东西,即:命题属于语言学范围。

1.此即一般人说的权力(伴随着资本和强制)与价值的冲突,亦即“是”(is)与“该”(ought)的冲突。

显然,无论是资本言说抑或价值言说,只要一经说出,它便可以被记录下来。不妨可以这样说,索绪尔—布迪厄式言说网络就是所有曾经说出而且是可以记录下来的关于资本或价值的命题的总体(total)2,这是能被——甚至有些已经被——记录下来的历史。在这个意义上,这个总体是可以在任何行动者的记忆、注意和期望(主体经验)之外的。如此的言说网络就是社会结构和象征全域的模型(model)!当它同时得到行动者的记忆、注意和期望照明的那一刻,其在强意义上便是在他的主体经验之内的客观实在,即社会结构,亦即社会世界的辩证。当它只得到他的记忆和期望照明的那一刻,便是在他的主体经验之内的弱意义上的客观实在,即象征全域,亦即社会世界的论理。

2.总体(total)与整体(whole)是不同的。根据马克思的唯物辩证主义,整体是永远不可能全部知道的,人只是从整体中发掘知识,得出的便是总体,这是他通过发掘而知道的部分(part)。这是笔者从奥尔曼(Bertell Ollman)《异化:马克思对资本主义社会中的人之设想》(Ollman,1976)一书中涉及的关于马克思“内部关系哲学”(即唯物辩证主义)的论述中引申出来的说法(吕炳强,2007)。

社会结构和象征全域显然也合用同一模型(索绪尔—布迪厄式言说网络),该模型是结构不变的。那么,社会结构与象征全域有何对立呢?对此,笔者认为,行动者眼中的象征全域(他正在记忆和期望)是结构松弛的,一旦他同时注意,他眼中的象征全域的结构便立刻紧张起来,转换为社会结构。同样,逆向地去考虑的话,他眼中的社会结构(他正在记忆、注意和期望)本来是结构紧张的,一旦他不再注意,他眼中的社会结构的结构性便立刻松弛下来,呈现为象征全域。换言之,对于参与者来说,他所身处的行动历程总是时而是韦伯式的,时而是吉登斯式的,因为他不得不时而“实际地干预”,时而“思量是否或如何干预”。思量干预只需要记忆(过去的现在)和期望(将来的现在),实际干预却必须同时涉及注意(现在的现在)。当他只是在思量着干预,他毋须承受现在的现在(注意)的匆匆,有关行动历程的解说(这一刻是象征全域)可以是松弛的。一旦干预,他便身陷现在的现在的匆匆之中,有关行动历程的解说(这一刻是社会结构)便不得不是紧张的。1也就是说,社会结构与象征全域之间的关系就是有关行动历程解说的“一张一弛”(tension-relaxation reversal),质言之,“社会世界的辩证”与“社会世界的逻各斯”在行动历程之中不断地互相交替着。

1. A.舒兹和布迪厄各以自己的语言说出大致相同的事实。A.舒兹指出:“一个幼稚地生活的人对世界的知识……包揽了在状态上很不连贯和混乱的、在种类上是最异质的知识。清晰的经验与含糊的猜想混在一起;假说和偏见横越充分有理的证据;动机、手段和目的,还有原因和效应,都在还没有清楚领会它们的真实关联的情况下被捆扎在一起。到处都是漏洞、中断、断裂……另一方面,这些经验和规则却又足够我们掌握生活。我们有责任去掌握当下时刻,我们为了满足当下时刻的需求,不得不正常地举止,不再思索,因而我们没有兴趣去‘追求确定’。”(Schutz,1977:72f)而布迪厄也指出:“实践逻辑作为〔与手段对立的〕目的本身,是与逻辑计算截然不同的。实践逻辑是在紧急情况下作用的,是对生死攸关的问题的响应。因此,实践逻辑为了追求效率从没有不是牺牲对连贯性的关怀的,而且为了效率,最大可能地利用诸实践和诸象征的不确定性所容许的双重聆听和二重目的。”(Bourdieu,1990:262)(以上两段文字皆由笔者据英文版译出)虽然A.舒茨和布迪厄的论述表达了基本相似的见解,但两人都没有清楚地区分浑噩状态本身(即彷佛在行动历程之外)和自省状态中(即韦伯式行动历程之内)的现在的现在的匆匆。

需要强调的是,当有关行动历程的解说在每一位参与者的主观经验中一张一弛,索绪尔—布迪厄式言说网络(社会结构和象征全域的模型)结构不变地承受着他的记忆和期望的不断照明,以及他的注意的间歇照明。

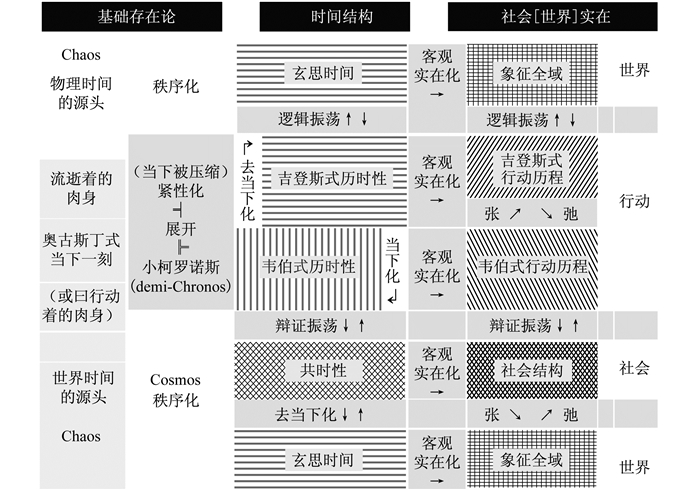

至此,我们大致上对本节开头所提及的符号学表达图式的内容作了简洁且完整的叙述,其具体表达式见图 2。

|

图 2 社会学的洛伦兹变换1 |

1.需要说明的是,与图 1一样,在《凝视》一书中,笔者将“展开”、“客观实在化”、“去当下化”、“当下化”、“逻辑振荡”、“辩证振荡”、“一张一弛”等概念还分别以符号※、⊕、◇、◆、□、■和⇆来表示。在本文中,为读者阅读方便起见,笔者采纳编者的意见,直接以文字及箭头表出。欲进一步了解这些符号意义的读者可参见《凝视》一书。

三、能动主义式特征化:叙事与筹划以上,笔者建构的只是一个主体主义式结构论(韦伯式行动历程、吉登斯式行动历程、社会结构、象征全域),在这一架构中虽然有关行动者的主体性(记忆、注意、期望)得到了安顿,但其能动性(即他在行动历程中的自主性)问题还有待进一步构想。其实,上述在主体主义式结构论之内提出的“有关行动历程的解说在参与者的主观经验里一张一弛”是牵强之说,因为一张一弛关涉到行动者的能动性,但能动性问题在上述结构论中还未得到安顿,这就引申出了对主体主义式结构论予以能动主义式特征化的必要性。

关于能动性问题,笔者所欲展开相关论证的起点是W. I.托马斯(Thomas,1923)在《未适应的女孩》2一书中提出的“处境之定义”:

2.该书是由一系列的堕落少女的法庭或社会工作个案缀成的。在书中,作者汤马斯采用了夹叙夹议的写作手法,该书本身也不是一部以理论为旨趣的作品,而是以少女堕落和犯罪的问题为讨论焦点。

在行为上任何自决的举动之前总是有一审视和辩说的阶段,我们可以称之为处境之定义。不仅是具体的举动〔要〕依靠处境定义,整个生命筹措和性格也逐渐地〔会〕依随一系列的如此定义。但是,孩子总是生活在一群人之中,在这群人之中所有可能发生的一般处境类型都早已被界定,相关的言行规则已经发展出来。在这群人之中,孩子可以作出自己的定义和在没有阻拦下追随自己的渴望的机会微乎其微。因此,在一个有组织的社会中,成员的即兴定义(spontaneous definition)和这个社会加诸他们〔身上〕的定义总是存在着对抗。个人的活动倾向享乐主义的选择,享受第一。社会则倾向功利主义的选择,安全第一。(Thomas,1923:42)1

1.汤马斯原文较难找到,此段引文为笔者对L.科塞于1977年出版的《社会学思想的大师们》(第二版)(Coser,1977:520)一书原引文的转引。

由以上的引述可以清楚地看出,在行动历程(无论是韦伯式抑或吉登斯式)的任何当下一刻中都存在着两个“处境之定义”:一个是由参与者自己界定的,另一个是由别的参与者向他提出的。后一个定义却是他在某些当下一刻不得不考虑的,因为托马斯说了:“如果人们界定〔一些〕处境为真,它们在其后果上是真的。”(Thomas,1928)我们可以肯定:行动历程的个别参与者大概会认定自己给出的定义是“真实地”真的(real),但他不一定认为别的参与者向他提出的定义是真实地真的,只是因为它“在其后果上”是真的,他在某当下一刻才不得不考虑。另一方面,即使他自己给出的定义是真实地真的,也未必顶用。原因在于,只要它与别的参与者向他提出的定义有所冲突的话,它在其后果上便当不得真。因此,我们可以说,就这两个定义在其主体经验中的真实性(realness)区分而言,它们肯定是两码事。进而言之,即使别的参与者向他提出的定义是他将可以参与“激活”的,也改变不了这个事实。

这两个“处境之定义”同时在参与者的主体经验中起作用,它们的关系可以用概率理论的术语非常恰当地表达清楚。我们先引入有关的术语。设定x为一变项,θ为x的概率分布的参数。带着参数θ的变项x的概率分布便可表示为Pr(x|θ),亦即变项带着给定的参数θ的条件概率分布。在一般的统计学处理中,θ是不变动的,只有x是变动的。统计学家通常会这样描述x和θ的关系:参数θ规定了变项x的概率分布。

虽然参数θ是不变动的,但在一般情况下其真正数值却是无法确定或至少是无法彻底确定的,研究者的目的便是找出它的估算值。18世纪英国数学家贝叶斯(Thomas Bayes)提出了如下的估算程序,共四个步骤:

(1) 为了对参数θ进行估算,研究者需要对变项x进行测量。设定它在测量前对参数θ的所知(或无知)为一个概率分布,并表示为Pr(θ)。为以下行文方便,我们不妨称这个研究者为“贝叶斯式研究者”(Bayesian researcher)。

(2) 贝叶斯式研究者对变项x进行了测量,所得的数据便是变项x带着给定的参数θ的条件概率分布,即Pr(x|θ)。在测量时,他是这样提问的:“如果θ等于……,Pr(x|θ)便等于……?”

(3) 由设定的Pr(θ)和测量所得的Pr(x|θ),他可以计算变项x的边际概率分布,即Pr(x)。算式是:Pr(x)=ΣθPr(x|θ) Pr(θ),即按照给定θ的所有可能值把所有的Pr(x|θ) Pr(θ)加起来。

(4) 由上述三个步骤的所得,他可以计算参数θ带着给定的变项x的条件概率分布,用Pr(θ|x)表示。算式是:Pr(θ|x)=Pr(θ) [Pr(x|θ)/Pr(x)]。这个条件概率分布就是在测量所得的数据基础上对参数θ作出的新估算,也就是贝叶斯式研究者因为得到了数据而改变了(一般是改善了)的对参数θ的所知(或无知)。显然,整个估算程序的关键就是比较测量前和测量后的所知,即比较Pr(θ)和Pr(θ|x)。

这个估算程序背后的概率理论根据便是著名的贝叶斯定理:

| $ \mathit{Pr}\left({x, \theta } \right) = \mathit{Pr}\left({x\left| \theta \right.} \right)\;\mathit{Pr}\left(\theta \right) = \mathit{Pr}\left({\theta \left| x \right.} \right)\mathit{Pr}\left(x \right) $ |

其中Pr(x, θ)被称为变项x和参数θ的联合概率分布,即两者同时出现的概率分布。这个定理也可以这样理解:它容许贝叶斯式研究者以两个方式分拆联合概率分布(Pr(x, θ)),其一是“先参数θ,后变项x”(Pr(x|θ) Pr(θ));其二是“先变项x,后参数θ”(Pr(θ|x)Pr(x))。

贝叶斯定理牵涉的各个概率分布都是诞生在估算程序的四个步骤之中,其诞生被纪录在物理时间(physical time)上。最后两个步骤其实是算术演算,一旦完成演算,贝叶斯定理的所有概率分布(包括最后补上的Pr(x, θ))便储藏于物理时间的“过去”里,而且是永远储藏于物理时间的“过去”里。换句话说,“一劳永逸”。这就是贝叶斯式研究者必须采用的时间结构,我们不妨称之为“贝叶斯式时间”(Bayesian time)。显然,在物理时间里只有采用这个时间结构才能够执行分拆,因为如此分拆不过是在物理时间里对联合概率分布的一种等值安排。

应该指出,贝叶斯的理论不仅是一个概率理论,其实也是一种认识论(epistemology)。笔者不仅借用其概率理论语言,也借用其认识论的思路。1

1.笔者接下来要展开的论述与贝叶斯主义的传统论述有所不同。后者在《西方哲学英汉对照辞典》的Bayesianism条目中被解释为:“贝叶斯主义……也称为‘贝叶斯认识论’。它是一种认知证明理论,主张一个信念P的得以证明的条件是当且仅当这个P的概率高到合理的程度,并且这种概率由获取新论据而发生的认知证明变化,可依照概率演算包括贝叶斯定理来计算和预测。根据贝叶斯主义的观点,对信念概率的指定是主观的,又是理性的,不同的研究者可以主观地认定具有不同起初置信度的假说。运用贝叶斯定理,根据新证据而理性地改变这些主观指定,会导向研究者们所持的信念的会合。(中略)〔但是〕主观性和理性的平衡令人置疑,结果可能是诸研究途径的平行,而非它们的会合(下略)”(布宁、余纪元,2000)。此解说中的信念P即本文所说的参数θ。解说提到的“论据”(data)应翻译为“数据”,“新论据”即经测量所得的Pr(x|θ)。所谓“起初置信度的假说”即Pr(θ)的设定。需要说明的是,笔者按辞典的英语解说稍稍修改了它的汉语解说。

由此,笔者可以提出自己的构想了。问题的起点如下:如果改由行动历程的参与者执行这两个分析,他可能采用的时间结构是怎样的?笔者的答案是:“先参数θ,后变项x”这个分拆发生在共时性(每一刻都在加权累积着的小柯罗诺斯)里,是由身处韦伯式行动历程的参与者执行的。另一个分拆“先变项x,后参数θ”发生在玄思时间(去掉了当下的共时性)里,是由身处吉登斯式行动历程的参与者执行的。更准确地说,前后两个分拆分别处于辩证振荡和逻辑振荡之中。

这个答案把贝叶斯定理牵入“有关行动历程的解说在参与者的主体经验里一张一弛”这个构想之中。这不是贝叶斯的原意,我们必须另行论证。论证的起点是:在当下一刻里,变项x是身处行动历程中的参与者自己给出的“处境之定义”,参数θ是别的参与者向他提出的“处境之定义”,x和θ的联合概率分布(Pr(x, θ))是这两个定义之间的关系。

先说吉登斯式行动历程的参与者。他没有注意(现在的现在),只有记忆(过去的现在)和期望(将来的现在)。但是,他知道在某一尚待到来的当下一刻里他必重回韦伯式行动历程去。他会这样自问:“如果我重回韦伯式行动历程去,我可能给出什么样的定义x?”这是一种自问自答。他其实是在多个选项之中挑出一个作为答案,个别选项被挑中的机会便组成了变项x的概率分布,即Pr(x)。下一步也是一个自问自答:“如果x等于……,Pr(θ|x)便等于……?”也就是说,他罗列所有他可能给出的定义x,逐一自问:如果我重回韦伯式行动历程去,我给出这样的一个定义x,别的参与者可能向我提出什么样的定义θ呢?然后,他自答。显然,这个二步自问自答不会是漫无目的的。它往往是为了达到或迫近某一期望中的参数θ而作出自问自答的多次迭代(iteration),也就是说,迭代过程的目的是:如果我重回韦伯式行动历程去,别的参与者可能向我提出的定义θ可是我乐于见到的。因此,它其实是摆脱了注意(现在的现在)干扰的一个优化过程(optimization),只有身处吉登斯行动历程的参与者才能凭空进行优化。显然,每次迭代都是“先变项x,后参数θ”的分拆。

“先变项x,后参数θ”(Pr(θ|x) Pr(x))这个分拆是一个想象。“想象”是什么呢?在《西方哲学英汉对照辞典》(布宁、余纪元,2000)中对imagination的条目是这样解释的:“想象是为了一个特定的目的对现有记忆的再组织。就〔有关〕个人而言,每一个这样的再组织都是原创的。在这个意义上,想象可以称为创造性。”1事实上,变项x和参数θ的可能值绝大部份(甚至全部?)都是来自“现有记忆”,亦即“过去的现在”,正如汤马斯指出的,“所有可能发生的一般处境类型都早已被界定”。因此,这个分拆确实是“现有记忆的再组织”。分拆的目的是为了得到一个“我乐于见到的参数θ”,这个目的毫无疑问是活在我的期望之中,亦即“将来的现在”。“过去的现在”和“将来的现在”这两种现在玄思时间都不缺,它只缺“现在的现在”一种。想象正好是活在玄思时间里!带着这种特定目的的“想象”一词显然是在“筹划”、“计划”、“计策”、“筹划”、“定策”、“政策”、“策略”、“韬略”、“谋略”、“筹谋”、“计谋”、“定计”、“设计”、“设法”、“方法”、“方针”、“方略”、“方案”、“定案”等词的邻近(索绪尔说的“邻近”)。笔者选用“筹划”(strategy)一词作为其统称,这个摆脱了注意(现在的现在)干扰的行动者便可称为“筹划人”(strategist)了。

1.笔者根据英文对原汉译略作了修改。

当筹划人从吉登斯式行动历程回到韦伯式行动历程,他记忆,他期望,他还注意。他的注意(“现在的现在”)就是他在韦伯式历程中的疾走2,他的记忆(“过去的现在”)是他在历程中留下的足迹,他的期望(“将来的现在”)是他在历程中的眼前路。注意既不容许他回顾,也不容许他前瞻。因此,注意总是匆匆移动,记忆和期望总是缓缓演变。显然,参与者自己给出的定义x免不了被他的注意牵着走。与之相反,别的参与者向他提出的定义θ却往往是在他的记忆或期望之中。定义θ缓,定义x急。

2. “谁否定现在没有长度,只是疾驰而去的点滴?”(奥古斯丁,[400][1926]1997:255)

形格势禁,这种缓急之别容不得他“先优化迟缓的定义θ,后给出紧急的定义x”。(他当然可以为了有暇优化定义θ而离开韦伯式行动历程。但是,如果他这样做,他便身处吉登斯式行动历程之中了。)也就是说,在韦伯式行动历程里,变项x不得不为参数θ所牵制,即两者的关系就是变项x带着给定的参数θ的条件概率分布(Pr(x|θ))。换言之,“先参数θ,后变项x”(Pr(x|θ) Pr(θ))这个分拆发生在共时性里。

这样的分拆或者可以说是参与者在韦伯式行动历程之中对参数θ和变项x之间的关系作出的一个叙事。何谓“叙事?《西方哲学英汉对照辞典》对narrative条目有如下解说:

叙事 一种言说模态(mode of discourse),旨在不同事件中建立序列或逻辑关系,将其按顺序排列。这种顺序不仅是指事件按照发生的年月顺序排列,而且还提供一种构形理解(configurational understanding),藉此使得叙事中所发生的每一事件都是一有意义整体的组成部分。这样一来,叙事便组成故事。叙事可以是口头的或书面的,是关于过去的或现在的,可以用第一人称、第三人称或二者混用。叙事有别于分析和对话(dialogue)。我们要像区分故事及其讲述那样区分叙事及其叙述(narration)。任何叙事都具有重复叙述的无限可能性。叙事纯然是一种语言形式(form of language),对其内容的真实性采取中立的态度。尽管如此,叙事有其自身可供发现的结构,并非是单纯的主观投射。(布宁、余纪元,2000)1

1.笔者根据英文对原汉译略作了修改。为区分narrative和narration,笔者改译前者为“叙事”,后者为“叙述”。“叙述”说出来的就是“叙事”。另外,笔者将《西方哲学英汉对照辞典》(布宁、余纪元,2000)的discourse词条的汉译“话语”改译为“言说”,同样,上述引文中原汉译的“话语模态”笔者改译为“言说模态”。

读者马上将可以看到,笔者所说的这一“叙事”的分拆只是大体上符合辞典的解说。试比较前后两个分拆:

(1) 前一个“先变项x,后参数θ”(笔者定义为“筹划”)是一种分拆(“如果我重回韦伯式行动历程去,我可能给出怎样的定义x?”和“如果x等于……,Pr(θ|x)便等于……?”)和对话(自问自答),而“先参数θ,后变项x”(笔者定义为叙事)却不是。

(2) 前一个分拆是第一人称(“如果我……?”)和第二人称(“如果x等于……,Pr(θ|x)便等于……?”中的Pr(θ|x)只能是指向对手,而对手不是“他”,其实是在“我”想象中的“你”)混用。后一个分拆连自问自答(“我”与“你”在“我”的想象中的对话)也不是,至多是行动者自言自语(“我”说给“我”听)而已。因此,它只能是第一人称。

(3) 尽管后一个分拆至多是自言自语,它是“一种言说模态,提供一种构形理解,从而得出一有意义整体,是一个故事”。但是,它对内容的真实性毋须采取中立的态度,因为它完全是行动者被自己的注意干扰下的自言自语。它有可供发现的结构,却仍然是主观投射。

(4) 前后两个贝叶斯式分拆分别表达了参与者在吉登斯式行动历程和韦伯式行动历程中的自主性,即他的能动性。

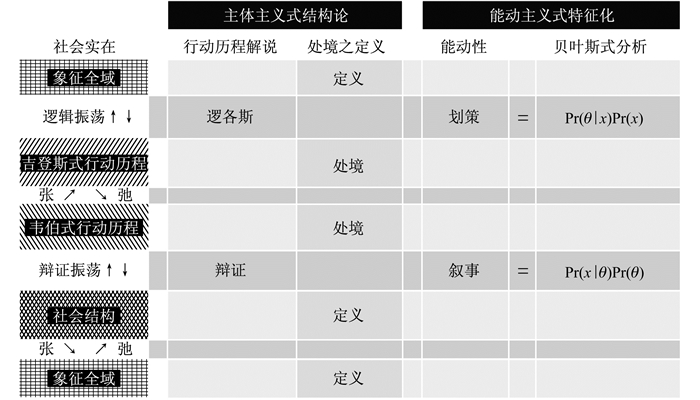

讨论至此,我们可以列出主体主义式结构论的能动主义式特征化的关系图式了(见图 3)。

|

注:x行动者自己给出的定义;θ另一行动者向他提出的定义;Pr(x|θ)Pr(θ) “先θ,后x”;Pr(θ|x)Pr(x) “先x,后θ”。 图 3 主体主义式结构论的能动主义式特征化1 |

1.与图 1、图 2一样,为读者阅读方便起见,笔者采纳编者的意见,直接以文字及箭头符号表示在《凝视》一书相关图示中指代“逻备斯”、“辩证”等概念符号□、■等。欲进一步了解这些符号意义的读者可参见《凝视》一书。

值得注意的是,参与者的处境发生在行动历程(韦伯式或吉登斯式)之中,其定义(即解说)却展示在被主体性(记忆、注意、期望)照明的索绪尔—布迪厄话说网络(即社会结构或象征全域)层面上。因此,处境之定义其实是处在振荡(辩证的或逻辑的)之中的。

此外,还应注意到,参与者的能动性(叙事、筹划)其实是来自他对行动历程的解说(辩证或逻各斯),因而它也处在振荡(辩证的或逻辑的)之中。振荡牵涉到行动历程,反之亦然。“振荡”一词陌生,所以本文标题为“行动历程中的叙事和筹划”。

四、叙事与筹划的四个经典案例 (一) 从容地定义“处境之定义”:基于“象征全域”的筹划第一个例子是中国历史上著名的“三顾草庐,隆中对策”。《三国志》卷三十五“诸葛亮传”在涉及刘备与诸葛亮对话时是这样记载的:刘备“因屏人曰:‘汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖獗,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?’”以下“亮答曰”之后的一段话便是著名的“隆中对”。

刘备问计前的自述是共时性里的一个叙事。“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘”是他面对的形势,即韦伯式行动历程的其他参与者向他提出的“处境之定义”,亦即Pr(θ)。“孤不度德量力,……至于今日”是他在如此形势下自己界定的处境,即Pr(x|θ)。这个处境恐怕也是他不得不身陷其中的,因为他“欲信大义于天下”。“至于今日”这句结束语清楚地指向共时性(每一刻都在加权累积着的小柯罗诺斯)。

到了他转问“然志犹未已,君谓计将安出?”,他又顺滑地跨进了玄思时间(去掉了当下的共时性),离开韦伯式行动历程片刻,明确地向诸葛亮提出他自己的志向(未已的志向是:荡平奸臣,复兴汉室),这是他期望的目的,也就是他给出自己的定义(x)后乐于见到的形势(θ),即Pr(θ|x)。但是,原来在共时性里的Pr(x|θ)进入玄思时间后又会变成怎样的Pr(x)呢?这可留给卧龙先生来处理了。

诸葛亮在玄思时间里一开始便举出袁绍和曹操二人的斗争来说明叙事(“先θ后x”)和筹划(“先x后θ”)的区分。按叙事,Pr(θ)在先,即“曹操比于袁绍,则名微而众寡”在先,这是曹操面对的形势(θ)。他在如此形势下可以界定的处境(x),即Pr(x|θ),恐怕是十分悲观的了。这个在共时性里的叙事就是诸葛亮所说的“天时”。

按筹划,Pr(x)却在先。打败袁绍是曹操期望中的目的(θ)。为此,他不时进入玄思时间,暂时离开韦伯式行动历程片刻,罗列所有他可能给出的定义,逐一自问:如果我在韦伯式行动历程中给出这样的定义,袁绍可能向我提出怎样的定义呢?经过多次迭代,曹操找到某一定义(x),给出它,期望得到一个他乐见由袁绍向他提出的定义(θ),这就是他筹划中的Pr(θ|x)。这个在玄思时间里的筹划就是诸葛亮所说的“人谋”。

回到历史的事实,“操遂能克绍”便是曹操最终实现了他的人谋。自此以后,他可以任随已意给出自己的定义(x)。原因在于,扫平了强敌袁绍之后,在共时性里曹操可以无视别人向他提出的定义(θ),我行我素(x)。在玄思时间里他睥睨天下,只管给出自己的定义(x),那管别人如何筹划(θ)。也就是说,无论在共时性抑或玄思时间里,他消灭了θ,得到了Pr(x, θ)=Pr(x)。这就是强人的叙事和筹划。

诸葛亮的筹划是按刘备的各个对手来罗列刘备将可能给出的所有定义(x),并进行迭代,逐一找出乐于见到的形势(θ),即Pr(θ|x)。第一个对手是曹操。在玄思时间里,无论刘备给出什么定义(x),强人曹操只会向他提出同样的定义(θ),即“今操已拥百万之众,狭天子而令诸侯”,即Pr(θ|x)=Pr(θ),刘备基本上无法优化他面对的形势(θ)。在共时性里,面对曹操的强横(θ)他只有“避之则吉”(x),“此诚不可与争锋”也。

第二个对手是孙权。在玄思时间里,刘备有两个可能给出的定义,一是“图之”,一是“引为援,不图”。若是图之(x)孙权便必起而应战,刘备面对的形势(θ)便会是“孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用”,即Pr(θ|x)。如此形势下无便宜可捡,因此“图之”不是个有利的定义。刘备在筹划中只能给出第二个定义“此可以为援而不可图也”(x),他期望孙权也向他提出同样的定义(θ)。这只可能是权宜之计,因为它具有一个天生的缺陷,即无论是在共时性抑或玄思时间里,x和θ都必须时刻保持一致和捆缚在一起,即Pr(x=θ)=1,Pr(x, θ)=Pr(x, θ|x=θ),即两方在叙事和筹划上都完全一致。这是一个不稳定的平衡。

余下的两个对手,即荆州刘表(或刘琮)和益州刘璋,诸葛亮是一并考虑的。在他的筹划中,刘备可能给出的定义便直接了当了:只要图之(x),便可能得到他乐见的形势(θ),即“跨有荆、益”,三分天下,即Pr(θ|x)。他更乐于见到的是:一旦韦伯式行动历程里的“天下有变”,他的机会便来了,则“霸业可成,汉室可兴矣”即他消灭了θ,无论在共时性或玄思时间里他都得到了Pr(x, θ)=Pr(x),即他是强人,可以从心所欲。难怪刘备在玄思时间里听罢,曰:“善!”

从“隆中对策”这个例子来看,贝叶斯定理原来容许的处境分拆显然过于狭窄,应按需要拓宽。例如,在刘备和孙权两个定义之间便有“x=θ”这个双方必须同意的条文。对一般有待决定而双方必须同意的条文不妨表记为f=f(x, θ),并改写贝叶斯定理如下:

| $ Pr\left({x, \theta |f} \right) = Pr\left({x, \theta |f} \right){\rm{ }}Pr\left({\theta |f} \right) = Pr\left({\theta |x, f} \right){\rm{ }}Pr\left({x|f} \right) $ |

甚至可以设想f为一概率分布,即得如下的进一步拓宽:

| $ \begin{array}{l} \;\;\;\;\;Pr\left({x, \theta, f} \right) = Pr\left({x, \theta |f} \right){\rm{ }}Pr\left(f \right) = Pr\left({x|\theta, f} \right){\rm{ }}Pr\left({\theta |f} \right){\rm{ }}Pr\left(f \right)\\ = Prx\left({\theta |x, f} \right){\rm{ }}Pr\left({x|f} \right){\rm{ }}Pr\left(f \right) \end{array} $ |

事实上,不同的例子需要不同的拓宽,并不存在只有一种拓宽便可足以应付所有可能情况的例子,我们只是举例说明而已,在此不再赘述。

可以肯定地说,隆中对策只是一个战略。筹划人(刘备和孔明)自己是要回到韦伯式行动历程去作战的,在辩证振荡里的形势(θ)压迫着他作出回应(Pr(x|θ))。但是,筹划可以有其他种类。例如,有些筹划人是从不进入韦伯式行动历程的,他始终处在逻辑振荡中,他的对手在辩证振荡中面对的是他预先提出的“处境之定义”θ。对手在辩证振荡中给出的定义x他不会实时响应,他只在逻辑振荡中面对x继续筹划,完成了才送进辩证振荡去,成为他的对手面对的新定义θ。在他未完成新θ之前,旧θ继续在辩证振荡中生效。双方的情况便是这样:他的对手在辩证振荡和逻辑振荡之间来回穿梭,他却处于逻辑振荡之中安然不动!这样的筹划人作出的不是战略,而是长远政策或典章制度(长治久安之计?)。他的对手面对的往往就是M.韦伯所说的“组织”(organization)1。他的对手也就是活在其中的“网中人”!

1. “一个对外封闭或者限制外人加入的社会关系,当它依靠特定的个人们——领头人,甚或加上一个‘行政班子’(administrative staff),该班子通常也拥有代理权(representative powers)来维持它的规则,我们便称之为组织(Verband)。成为领导,或者参与行政班子,即构成‘执行权’(executive powers,Regierungsgewalten)。执行权可以被人挪占,也可以是根据组织的规则指定给特定的诸人或根据某些特征或某种程序挑选出来的个人们。”(韦伯,2000:75)此段文字为笔者参照M.韦伯(Weber,1978:48)的《经济与社会》(第一卷)英文版重新修改了部分汉译。笔者的修改不一定是对的,因为原汉译是根据德语原文译出的。

(二) “暂时无人认领”之定义在韦伯式行动历程中的作用“网中人”在社会结构中时时刻刻都面对着“组织”这个定义,组织的执行人(或主持人、维持人、代言人乃至答问人)却不是每一刻都在韦伯式行动历程之中。这个定义在奥古斯丁式当下一刻里是以“暂时无人认领”这种状态出现在辩证振荡中,它可以只是一纸公文,甚至可以只是该“网中人”在当下一刻里能够实时想起的一些条例规章。《水浒传》第二十一回“宋江怒杀阎婆惜”中描述的一幕便是极具代表性的例子。

这个故事家传户晓。前文是这样的:晁盖劫了生辰纲,官府侦知,派员去郓城县缉拿,在县衙前先跟值日押司宋江接头。宋江却通风报信,让晁盖一伙跑掉。晁盖等人上了梁山泊,火并了王伦,当上寨主,派人送一百两金子给宋江,并附上一信。宋江只取一条金子,其余不肯受,却把信收在招文袋中。神差鬼使,他去了阎婆惜处过夜。婆惜是宋江典来的女人,另有情人张三,讨厌宋江。宋江一夜生气,清晨离开阎婆惜处,却忘记带走招文袋。到了宋江发觉,往回去取,晁盖的信已被婆惜阅读,以此要挟宋江。

阎婆惜要宋江依她两件事:一是“将原典我的文书来还我,再写—纸任我改嫁张三,并不敢再来争执的文书”;二是向宋江索要晁盖送与宋江的“一百两金子”。对于前一件,宋江爽快地答应“这个依得”;对于后一件,尽管宋江实际上只留了那一条金子,但他还是承诺“限我三日,我将家私变卖与你”。然而,决意要“一手交钱,一手交货”的阎婆惜不仅不答应将招文袋还与宋江,还扬言要“明朝到公厅去,你也说不曾有这金子”。于是便发生了“宋江怒杀阎婆惜”那一幕场景。

文本呈现的是韦伯式行动历程,只有宋江和阎婆惜两个参与者出现。在辩证振荡中,除了宋江自己给出的“处境之定义”x和阎婆惜向他提出的定义θ之外,他还要面对“公厅”这个组织留在社会结构里“暂时无人认领”的定义,不妨以φ表之。整个韦伯式行动历程是在宋江和闾婆惜之间牵涉到x、θ和φ这三个定义的一个谈判。在辩证振荡里,谈判的条文以函数f=f(x, θ, φ)表示。

对于宋江来说,φ是再清楚不过的了,就是“宋江勾结梁山泊晁盖”,即阎婆惜说的“天字第一号官司”,这个定义是他和阎婆惜都无法改变的,它就是大宋律法中的“勾结匪贼”罪。他期望通过谈判得回晁盖给他的信,烧掉了它,也就是永远毁灭了定义φ,杜绝公厅的执行人日后因有此定义而出现在他的韦伯式行动历程之中。他在辩证振荡中的叙事可用公式转译如下:Pr(x, θ, f|φ)=Pr(x|θ, f, φ)Pr(θ, f|φ)。

阎婆惜是在逻辑振荡中想好了她向宋江提出的定义θ。在宋江还未来得及赶回,读着晁盖的信,婆惜自说自话道:“好呀!我只道吊桶落在井里,原来也有井落在吊桶里。……今日〔你宋江〕也撞在我手里!原来你和梁山泊强贼通同往来,送一百金子给你。且不要慌,老娘慢慢地消遣你。”她以为自己胜券在握,可以有恃无恐,她为宋江设定的处境之定义(θ)的潜台词是:“今日你撞在我手里,我慢慢地消遣你。”她提出的最苛刻的谈判条文f是:“与我—百两金子,还你晁盖信。—手交钱,一手交货。”

紧急的韦伯式行动历程可不容宋江有暇回到逻辑振荡中去细想,他只能是在辩证振荡中立即回应阎婆惜提出的θ,他给出的x是只要能“依”就尽量先答应“依得”。对于那“—百两金子”,不是他不愿意接受阎婆惜的谈判条文f,只是实时没有一百两金子,所以他提出的妥协是“先交货,后交钱”。而在彼此没有信任的情况下,这成为了谈判的死结。阎婆惜的“明朝到公厅”一句,迫得宋江把他的x从“这个依得”改为“无法谈下去”,动手去抢招文袋。婆惜再一句“黑三郎杀人”,情景定义的性质骤然急转,情急之中的宋江只得将他的x再改为“先灭口再说”。谈判戛然停止,阎婆惜命丧黄泉。需要强调的是,由于宋江根本没有机会回到玄思时间,怒杀阎婆惜便与象征全域沾不上边了。

(三) 身处韦伯式行动历程中的“组织”执行人之筹划问题是:如果组织执行人出现在韦伯式行动历程中,各个有关的“处境之定义”又是怎样的呢?《水浒传》第八回“林教头刺配沧州”中提供的例子不妨可以看作是其典型:〔林冲被高太尉设计逮捕,送开封府审判。〕“府干将太尉言语对滕府尹说了……”

在这一幕里,开封府尹就是出现在韦伯式行动历程中的组织执行人,其面对的“组织”是“朝廷”。他的韦伯式行动历程顺序分为几段。先是听了府干(太尉府的干部!)转达太尉言说。次是他听了林冲的口词。然后他离开韦伯式行动历程,进入吉登斯式行动历程,在玄思时间中与当案孔目一起筹划。他再回到韦伯式行动历程,先向太尉禀说林冲口词,后判林冲刺配沧州。

高太尉在这一幕中不是朝廷执行人,但是作为朝廷执行人的滕府尹却要向他请准。这个请准不是上下级的“请求批准”,而是组织内的“政治协商”,不属于“国家司法”。这是当案孔目在筹划时力主“司法大于协商”(“这南衙开封府不是朝廷的,是高太尉家的?”)的政策根据。这里有两个并行的韦伯式行动历程,一是国家司法,林冲身陷其枷锁之中。一是政治协商,高太尉仰面高坐其中。府尹在两者之间来回穿梭。应当留意的是,该文本中出现的行动者之一的“当案孔目”只是在筹划中充当府尹的助手。

显然,若不是由于不敢不与太尉“政治协商”,府尹大概会采用林冲的口词,即“太尉设计陷林冲”,作为他代表朝廷向太尉提出的定义φ,因为他相信林冲的定义x(“看林冲口词,是个无罪的人”)。同时,他也怀疑太尉向他提出的定义y,即“林冲手执利刃,故入节堂,杀害本官”,而且他有一个支持他怀疑的旁证,即“谁不知高太尉当权,倚势豪强,更兼他府里无般不做,但有人小小触犯,便发来开封府要剐便剐”。这个旁证是一个价值言说,即府尹在玄思时间里看到了象征全域(结构松弛的索绪尔—布迪厄话说网络)的价值言说面。不过,他不敢采用x作为φ,否则太尉便是犯了罪,落在“国家司法”之中,这样府尹自己便成了在“太尉头上动土”了。他最后只得给出“朝廷”定义φ,即“林冲腰悬利刀,误入节堂”,便是在价值言说面和资本言说面之间的一个妥协了。

府尹在逻辑振荡中的筹划其实分别是按“政治协商”和“国家司法”这两部分作出的。“政治协商”的筹划是:Pr(y, φ|x)=Pr(y|φ, x) Pr(φ|x),即在x不改动(即x仍然是“太尉设计陷林冲”)的假设前提下假定φ为“林冲腰悬利刀,误入节堂”,让太尉在此两个假定下重新考虑y。“国家司法”的筹划是:Pr(x, φ|y)=Pr(x|φ, y) Pr(φ|y),即在y不改动(即y仍旧是“林冲手执利刃,故入节堂,杀害本官”)的假定下假定φ为“林冲腰悬利刃,误入节堂”,让林冲在此两个假定下重新考虑x。

筹划之后,他先在“政治协商”(这是一个韦伯式行动历程)中向太尉提出“林冲腰悬利刃,误入节堂”作为朝廷定义φ,同时重复指出定义x不可一笔抹杀(“再三禀说林冲口词”),请高太尉考虑放弃旧y,准了φ,即重新界定y,即y=φ。也就是说,高太尉在辩证振荡中的叙事是:Pr(x, y, φ)=Pr(y|x, φ) Pr(x, φ),他不得不考虑x(“情知理短”,不能一笔抹杀林冲口词)和φ(“又碍府尹”,府尹在这件案子上毕竟是朝廷执行人),重新界定y,即y=φ。

府尹在“国家司法”(这是另一个韦伯式行动历程)中向林冲提出φ便轻松得多了,只要“着他招认”便可,即重新界定x,即x=φ (“误入节堂”)。也就是说,林冲在辩证振荡中的叙事是:Pr(x, y, φ)=Pr(x|y, φ) Pr(y, φ),其中y是太尉向府尹提出的旧定义(“故入节堂”)。两害(y和φ)相权取其轻,林冲也别无选择了。

“朝廷”定义(φ)在筹划中一经界定,府尹在韦伯式行动历程中便不对林冲和太尉的定义(x和y)有所回应,也就是不对自己的定义(φ)有所修改,即他在辩证振荡中不作这样的叙事:Pr(x, y, φ)=Pr(φ|x, y) Pr(x, y)。因此,他本人是否亲自进入韦伯式行动历程可以说是无关宏旨的,即使改由别的官员在辩证振荡中执行他在逻辑振荡中作出的朝廷定义,其结果大概是可以保持不变的。如此说来,这个“朝廷”定义在辩证振荡中便带有自主性的特征了。也就是说,“朝廷”定义在辩证振荡中是相对地自主于“朝廷”(“组织”)执行人和他的对手。不过,这样说还是语带含糊。更确切地说,只要在韦伯式行动历程中的“朝廷”执行人不进入共时性中叙事或进入却不叙事(滕府尹便是如此),“朝廷”定义在其对手的辩证振荡中便是一个被给定的(given),即在其叙事中无法改动的假定。

(四) 穿梭于韦伯式行动历程与共时性之间的组织执行人之筹策问题还在于,有没有这样一种情况,即出现在韦伯式行动历程里的组织执行人是会进入共时性中作出叙事的?有的,《水浒传》第三回“鲁智深大闹五台山”中描述的情况便是其典型的例子。

该故事的开头是:赵员外送鲁达(鲁智深尚未出家前的本名)上五台山,拜见文殊院长老,请求剃度鲁达出家。首座众僧认为:“……这个要出家的人,形容丑恶,相貌凶顽,不可剃度他,恐久后累及山门……”

文殊院,即长老口中的“文殊菩萨道场”,亦即首座众僧口中的“山门”,就是一个组织,主持人是长老。在长老眼中,施主檀越是山门外的支持人,鲁达既然是檀越赵员外送来出家的,他很难一开口便拒绝。他在这—幕里的行动历程(韦伯式或吉登斯式)由此展开。首座众僧在韦伯式行动历程中反对剃度鲁达,他应付的办法不是在辩证振荡中与他们一起叙事,而是暂时离开韦伯式行动历程,独自进入玄思时间去筹划(“焚香入定去”)。回到韦伯式行动历程后,却向他们宣称了一个难以反驳的理由:“虽然此人时下凶顽,久后却得清净。”这是一个价值言说,出家人本来便有“普渡众生”的宏愿,不得拒绝一个日后“证果非凡”的凶顽人。首席众僧无奈,只有接受(“长老只是护短,我等只得从他”)。

长老其实是界定了剃度鲁达之后山门的短期处境,我们以φ来表示。文殊院还有一个长期以来向山门内外的所有人提出的“处境之定义”,即山门的长期处境定义,亦即长老口中的“千百年清净香火去处”,我们以φ0来表示。长老期望着φ趋同于φ0,也就是说,他期望着“鲁达这个凶顽人,住在这个千百年清净香火去处,久后却得清净”。相反,首座众僧却担心“这个凶顽人搅扰了这个千百年清净香火去处”,即他们口中的“累及山门”。问题在于,长老在逻辑振荡中到底凭什么可以期望φ趋同于φ0呢?长老的筹划是:Pr(φ, x|φ0, f)=Pr(x|φ, φ0, f)Pr(φ|φ0, f),其中的x是赵员外向他提出的定义,f是文殊院和赵家之间(如后文所涉及)的历史关系。显然,φ0是不容改动的。

若是如此,长老根本就无法找到一个能够优化x的φ。说白了,因为有f在先,不是φ概率地指定x,而是x逻辑地指定了φ。赵员外在上山前的筹划中其实已经算准了这一点!他在玄思时间里对鲁达说:

……五台山……上有—个文殊院…,我祖上曾舍钱在寺里,是本寺的施主檀越。我曾许下剃度一僧在寺里,已买下一道五花度牒在此,只不曾有个心腹之人了条愿心。如是提辖肯时,一应费用都是赵某备办。

也就是说,文殊院和赵家之间其实多年来一直存在着一个尚待完成的礼物交换,就是前面说过的f。文殊院以前收了赵家的礼物,即赵员外说的“我祖上曾舍钱在寺里”,现在赵家向文殊院提出要求回礼,即定义x,就是“由长老剃度鲁达”,即“收留鲁达”。在赵员外的筹划中,文殊院的反应在逻辑上只能是定义φ,即“剃度鲁达之后山门的短期处境”,除此之外别无他选了。因此,双方的礼物交换可表为φ和x之间的—个函数,即f=f(φ, x)。

赵员外的筹划简单明了,就是:Pr(φ, x|f)=Pr(φ|x, f)Pr(x|f)。他毋须假定φ0,因为山门的长期处境定义与他要求文殊院回礼无关。长老却不能无视于φ0,他的叙事是:Pr(φ, φ0, x|f)=Pr(φ|φ0, x, f) Pr(φ0, x|f)显然,他必须在假定f的同时假定φ0和x。如此一来,他给出的φ便只能是如此这般,别无选择。前文已经指出,这个选择φ是一个价值言说。长老在象征全域的价值言说面上找到了它,并且把它从玄思时间携入奥古斯丁式当下一刻。但是一开始,首座众僧却不吃这—套,他们的筹划是:Pr(φ0, x)=Pr(x|φ0) Pr(φ0),即不理文殊院和赵家之间的礼物交换f,也不理他的要求回礼,迫着赵员外收回他的定义x,不让山门的短期定义φ出现。这样只顾山门内的秩序,罔顾山门外的关系,当然不是山门主持人可以做的事。长老和首座众僧的矛盾恰恰集中在这一点上。

鲁智深剃度初期的表现多少为首座众僧当初的反对提供了某种注释,尽管首座众僧颇为不满,但由于长老的庇护,所以,直至鲁智深第二次醉酒闹事之前,山门内的韦伯式行动历程便被赵员外的筹划所规定。然而长老所期望的“φ趋同于φ0”变得越来越渺茫,因为在韦伯式行动历程中的僧人鲁智深总是在有意无意之间和断断续续之间怱视山门的长期处境定义φ0。即使长老在鲁智深初次醉酒闹事中介入了韦伯式行动历程(喝止、申斥、警告了智深:再次搬出价值言说以及施主檀越的面皮来应付众职事僧人),也防止不了他再犯,且更难说服职事僧人的反对。在第二次醉酒闹事中,终于爆发了近乎叛乱的属下纠众围殴鲁智深的事情(“监寺、都寺、不与长老说知,召众约一百人与智深打将起来”)。

在整个韦伯式行动历程中,鲁智深始终是一个“憨厚”的参与者。他没有“机心”,他“率性而行”,他从未试图进入逻辑振荡中去筹划,甚至或许也从未想到过要进入辩证振荡中去叙事,他从头至尾只活在历时性之中!他的行动不是“目的理性的”(purposive-rational),也不是“价值理性的”(value-rational),甚至不是“传统的”(traditional),充其量是“情感的”(affectuel),有时是带—点“交代的”(accountable)。1这样的参与者往往会在韦伯式行动历程中引起别的参与者不得不对付他,他总是被动地卷入社会结构和象征全域之中。他是一个既可憎又可爱的人物,《水浒传》的读者当然很少会注意他可憎的一面。

1.详见《凝视》(吕炳强,2007)第四章“因果结构”。

以后的行动历程便很明快了:鲁智深两次醉酒闹事后终于令赵员外明白到不能不顾山门的长期处境定义以及长短二期定义的两不兼容(“好生不然”,当然带有对鲁智深的所为“不以为然”之意),愿意撤销他的定义x(“智深任从长老发遣”),他进入辩证振荡中作出的叙事是:Pr(x, φ, φ0)=Pr(x|φ, φ0) Pr(φ, φ0)。由此,长老重新动用山门的短期处境定义φ(“与你这封书,投一个去处安身”),山门的长期处境定义φ0得以恢复。在此需要强调的是,经过一番折腾,文殊院终于还给了赵家要求的回礼x,完成了双方的礼物交换f,保持了山门的长期处境定义φ0。

笔者不妨可以这样设想,这一番折腾或许早在长老的意料(筹划)之中!为鲁智深指点一个“千百年清净香火去处”这类事情恐怕决不会是长老第一次处理过的事,只是首座众僧见识不到而已。长老和首座商议后写给赵员外的信显然是一个已经摆脱了f制肘的筹划:Pr(φ, φ0, x)=Pr(x|φ, φ0) Pr(φ, φ0),其目的与首座众僧最初的筹划完全相同。有关人等的筹划和叙事的先后次序如下:

赵员外筹划: Pr(φ, x|f)=Pr(φ|x, f) Pr(x|f)

首座众僧筹划: Pr(φ0, x)=Pr(x|φ0) Pr(φ0)

长老第一次筹划: Pr(φ, x|φ0, f)=Pr(x|φ, φ0, f)Pr(φ|φ0, f)

长老叙事: Pr(φ, φ0, x|f)=Pr(φ|φ0, x, f) Pr(φ0, x|f)

长老第二次筹划: Pr(φ, φ0, x)=Pr(x|φ, φ0) Pr(φ, φ0)

赵员外叙事: Pr(φ, φ0, x)=Pr(x|φ, φ0) Pr(φ, φ0)

仅就长老个人而言,这—番折腾岂是作为山门主持人的他可以避开的?他其实是被迫进入辩证振荡中作出叙事,因为他的第一次筹划在φ0和f的假定下根本是无效的。他只有等待机会摆脱f,再一次筹划。这次他的筹划得到赵员外在叙事中的全面认可。就所有参与者而言,他们都被山门的长期处境定义φ0和山门与檀越之间的礼物交换f羁靡着,整个行动历程总是围绕着它们发展。这就是汤马斯定理(“如果人们界定—些处境为真,它们在其后果上是真的”)的真意所在。

令人感到饶有兴味的是,长老的价值言说(“虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净”)并不因撤销φ而撒销,他赠智深的四句偈言“遇林而起,遇山而富,遇水而兴,遇江而止”继续维持着他的价值言说,只是把鲁智深的“证果非凡”从山门内移到山门外(“林、山、水、江”)而已,或许佛家的狡黠之处正在于此。

五、代结论:理论后果主体主义式结构论的起点是“行动在肉身中、肉身在当下一刻中、当下一刻在行动中”这个三维的基础存在论,行动、肉身和当下一刻这三者须臾不可分离。这是特地为社会学设计的一个现象学前设(phenomenological presupposition)。

而且,同时被指定在肉身之内的行动和当下一刻是可以进行如下互相对译的(mutually translatable):

(1) M.韦伯的“价值理性行动”对应着现在的过去(记忆),笔者在《凝视》中称之为“价值图型”(value schema)。

(2) 他的“强行理性行动”(coercive-rational action)1对应着现在的现在(注意),笔者称之为“割据图型”(occupation schema)。这两个图型构成了一个二律背反(antinomy)。

1.即支配(domination),M.韦伯把它安置在合理化理论(legitimation theory)之中。笔者认为这个做法不当,支配应算是行动一类型。详见《凝视》(吕炳强,2007)第三章。

(3) 他的“目的理性行动”就是在这个二律背反压迫下的行动,对应着在现在的现在(注意)和现在的过去(记忆)的二律背反压迫下委曲求存的现代的将来(期望),笔者称之为“利益图型”(interest schema)。这三个图型都是在行动者的自省状态(reflexive state)之中,即在奥古斯丁式当下一刻之内。

(4) M.韦伯的“传统行动”却是在行动者的浑噩状态(mundane state)之中,即彷佛是在奥古斯丁式当下一刻(记忆、注意、期望)之外,与上述图型并行,笔者称之为“俗成图型”(custom schema)。2

2.详见《凝视》(吕炳强,2007)第三章。

(5) 加芬克尔(Harold Garfinkel)的“交代行动”也是在行动者的自省状态之中,是从现在的现在(注意)回顾现在的过去(记忆),笔者称之为“交代图型”(account schema)。这个图型交代所有其他图型,它是“说着话的主体”(the speaking subject)的行动。与此相反,割据、价值和利益三图型是“思维着的主体”(the thinking subject)的行动。

上述五个图型之间的关系可以符号化地表示如下:

((((割据|价值)>利益)//交代)//俗成)

读作:(((割据背反价值)压迫利益)并行交代)并行俗成。3应该指出,M.韦伯的行动类型学并不限制图型的数目。

3.为方便理解,不妨想象“割据|价值)>利益”、“交代”、“俗成”为红蓝绿三条并行线。红线再细分为浓、淡、粉三条并行线,表示“割据”、“价值”、“利益”。行动历程的参与者便是在这些并行在线跳来跳去。见《凝视》(吕炳强,2007)第四章“因果结构”。

由于圣奥古斯丁将人的先天能力(a priori capacity)(记忆、注意、期望)与当下一刻(现在的过去、现在的现在、现在的将来)相对应,因此,当下一刻与行动的对译无非就是将人的能力的各种可能安排转译成他的行动的各个可能类型。不过,这种对译却为行动者从存在论转向实在论(realism)1(本文提出的主体主义式结构论便是一个实在论)提供了认知方面的准备,因为人终究是不得不涉及并思量社会世界的。这也是社会学必需的理论起点。

1. 《西方哲学英汉对照辞典》对realism的解释为:“实在论实在论是一个家族相似的观念,指承认种种对象和属性的客观存在的各种理论。这些对象和属性包括外在世界、数学对象、共相、理论事体(theoretical entities)、因果关系、道德与美学属性、他人的心(other minds)等。实在论的中心思想是,某些或全部这些事物存在,独立于我们的心灵,且不论我们是否知道或相信它们存在。一般而言,实在论与反实在论相对立。反实在论是另一个家族相似的观念,表达为(例如)唯名论、主观唯心主义和语义学上的反实在论。”(布宁、余纪元,2000)需要重点注意的是,在该词目中,外在世界、理论事体、因果关系和他人的心都被纳入了实在论。

由于肉身是人的社会学基础存在论(“行动在肉身中,肉身在当下一刻中,当下一刻在行动中”)的三个维度之一,人便因其肉身而注定被抛于大自然的物理时间之中,换言之,人之社会学存在(sociological being)(行动、肉身、当下一刻)必然由物理时间相伴随。恰恰因为物理时钟(physical clock)牵引着当下一刻的“展开”,行动者因而获得了他可以采用的第一个时间结构(即韦伯式历时性,即小柯罗诺斯,即一连串的当下一刻),进而获得一种人之特有的网络时间结构(还有共时性、吉登斯式历时性、玄思时间)便是顺理成章的事情了。

需要强调的是,韦伯式历时性和吉登斯式历时性(去掉了当下的韦伯式历时性)来自人的主体性(即记忆、注意、期望),共时性(每一刻都在加权累积着的韦伯式历时性)和玄思时间(去掉了当下的共时性)却是在前二者的基础上得自行动者的能动性(他在行动历程中的自主性)。理由在于,“去掉当下”无疑是属于主体性。“加权”和“累积”却不是,因为它们是行动者在主体性的基础上自主地在历程中作出的,属于能动性。不过关键在于,行动者必须自主地加权和累积,否则一无所得。

“客观实在化“也属于能动性,因为它就是行动者自主地基于时间结构的“观想”,其“所见”就是社会实在(活在行动者主体经验中的客观实在)。也就是说,韦伯式行动历程、吉登斯式行动历程、社会结构和象征全域就是行动者自主地基于有关的时间结构去“观想”所得的结果。行动者必须是自主地“观想”,否则他一无所见。

由上述讨论可知,当行动者从基础存在论(被现象学地等同起来的行动、肉身和当下一刻)过渡到主体主义式结构论(由一网络时间结构联系起来的一系列社会实在)的过程中,他的主体性(记忆、注意、期望)便逐渐被他的能动性(加权、累积、“观想”)所掩盖。并且,人们随之所能看到的便是,行动者的能动性在能动主义式特征化(诸处境定义的联合概率分布之贝叶斯式分拆)过程中进一步地得到了加强。

当行动者身处振荡(辩证的或逻辑的)状态之中,他不仅要自主地界定自己的“处境之定义”,他还要主体地来回穿梭于两种振荡之间,自主地调整他主体经验中的各个定义(自己的、对手的、“暂时无人认领或带自主性或被给予的”)在贝叶斯式分拆里的前后次序(叙事或筹划)。至此,行动者的主体性可以说几乎完全被他的能动性所遮蔽。

至此,笔者大致可以将本文的结论简单地概述如下:基础存在论—主体主义式结构论—能动主义式特征化(作一个理论社会学)是行动者由主体性到能动性的一个存在论蜕变。

应该指出,在这一具有理论社会学取向的阐述中,整个社会世界(韦伯式行动历程、吉登斯式行动历程、社会结构、象征全域)都是被纳入在行动者主体经验之内的客观实在。它只列出了一个在行动者主体经验之外的客观实在,就是索绪尔—布迪厄言说网络。这当然可以是社会学实证主义式研究的对象,只是方法学上却属于历史研究的范围。

惟有社会世界的诸具体例子才是实证主义式研究的主要对象。仅就本文的理论社会学构思而言,由于整个社会世界是在行动者的主体经验之中,方法学上便只能是“先假设,后数据”,即研究者对社会世界提出种种猜想,并将猜想整理成统计学或类似意义上的假设(hypothesis),然后设计一套数据收集方案,期望获得足以积极地排除(退而求其次,消极地接受)该假设的数据(data)。在此,“数据”一词作广义解。

显然,主体主义式结构论只能帮助研究者提出猜想,而假设(经过整理的猜想)和用于检验它的数据却是有条件地从能动主义式特征化衍生出来的,并且只限于贝叶斯式分拆里的诸定义或它们之间可能有的条文。可以想象,假设主要是关于“暂时无人认领或带自主性或被给予”的定义和可能有的条文,数据却是关于行动者们自己提出的定义。1(宋江惧怕面对的公厅定义是“暂时无人认领”的,林冲被迫接受的朝廷定义是带着自主性的,鲁智深在有意无意之间挑战的山门长期定义是被给予的。刘备和孙权互援、阎婆惜以公厅要挟宋江、滕府尹要求高太尉和林冲分别在朝廷定义与他们各自的定义之中作出二者择一的选择、文殊院与赵员外家交换礼物,都是诸定义之间的条文。)

1.为方便理解,我们不妨想象社会世界是如下的数学方程:axn+by/n=c,其中x, y是变项(variables),a, b, c是参数(parameters),n是幂(power)。社会世界的众参与者提出的诸处境定义就是变项x, y,“暂时无人认领的”定义就是参数a, b, c,处境定义之间的一些条文就是幂n,它把x, y捆缚起来。参数和幂一起规定了社会世界的结构。社会学里的实证主义式研究应如数学研究一样,真正的研究对象是参数和幂,不是变项。关于参数和幂的猜想就是假设,关于变项的知识就是数据。数据是用来检验假设的。

诸如此类出现在宋江、林冲和鲁智深的故事中的相关定义和条文在存在论的视域中往往就是他性(otherness)。笔者在“现象学在社会学里的百年沧桑”(吕炳强,2008)一文中曾明确指出,他性既是从主体性衍生出来的,却又与间主体性(intersubjectivity)有别;并且还指出,要清楚地理解主体性和能动性的关系,把握“他性”问题是关键。鉴于阐明这一论题又需要更多篇幅,故在此不再赘述。

同样,显然数据必须是研究者即使身处有关行动历程之外也能够收集和分析的事物,他本身不是该行动历程的参与者。也就是说,他不在奥古斯丁式当下一刻中,他不记忆、不注意、不期望。他在物理时间中,他工作如同一位实验物理学家(experimental physicist)。笔者曾在“社会分层里的行政他性:李普瑟的结构—张力论”(吕炳强,2010)一文中给出过一个历史例子(1967年在香港发生的一场暴动),用以说明此类实证主义式研究的可行性。

当然,这样的实证主义式研究仍然是一种理论工作。就社会学内部的理论区分而言,这就是社会学理论,相关的社会学家就是社会学理论家(sociological theorist)(同样,也可以确切地说,实验物理学家是物理学理论家)。可以想见,此类研究已经并且必定还会遭遇一些社会学家的诟病。不过,若是按反对者的意见来设计研究,它便不会是实证主义式研究了,不再与社会学的科学课题有关,只能是社会理论,属于社会学的思辨课题,有关的社会学家就是社会理论家(social theorist)。至于本文陈述的理论社会学(基础存在论—主体主义式结构论—能动主义式特征化),笔者期望它能成为众多社会学理论(作为诸案例)的范式!1

1.笔者曾经这样区分社会学的理论工作:从事于社会世界的基础存在论、它的诸社会实在和它的构成的,是理论社会学。从事于搜集社会世界的诸案例并在其中实证地分析社会世界的辩证的,是诸社会学理论。从事于为社会世界制造各式各样逻各斯的,是诸社会理论。这是三种性质不同的理论工作,只有前两种属于科学的社会学。详见《凝视》(吕炳强,200)“结论”。笔者在“现象学在社会学里的百年沧桑”(吕炳强,2008)一文的附录中重述了这个区分。虽然这个区分是在库恩式科学哲学之外,大致上仍然适用。

奥古斯丁. [400][1926]1997. 忏悔录[M]. 周士良, 译. 北京: 商务印书馆. Augustinus, Aurelius. (400)(1926)1997. Confessionum, translated by Zhou shiliang. Beijing: The Commercial Press. |

Bourdieu P. 1990. The Logic of Practice, translated by Richard Nice. Cambridge: Polity Press.

|

布宁尼古拉斯, 余纪元. 西方哲学英汉对照辞典. 北京: 人民出版社.

|

Bunnin Nicolas, Yu Ji'yuan. 2000. Dictionary of Western Philosophy:English-Chinese. Beijing: People's Publishing House.

|

Coser L. 1977. Masters of Sociological Thought (2nd edition). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

|

Giddens A. 1979. Central Problems in Social Theory. London; Basingstoke: The Macmillan Press Ltd.

|

吕炳强. 2007. 为甚么这种物化一再取得统治? --《存在与时间》暗藏的卢卡奇关联. 现象学与人文科学. Lui PingKeung. 2007. Why does this Reifying always Keep Coming Back to Exercise Its Diminion? The Lukacisn Commection in Sein und Zeit. Journal of Phenomenology and the Human Sciences. |

吕炳强. 2007b. 凝视、行动与社会世界. 台北: 漫游者文化事业股份有限公司.

|

Lui PingKeung. 2007. Gaze, Action, and Social World. Taibei: Azoth Books.

|

吕炳强. 2008. 现象学在社会学里的百年沧桑. 社会学研究(1). Lui PingKeung. 2008. The Vicissitudes of Phenomenology in Sociology in Last Century. Sociological Studies(1). |

吕炳强. 2010. 社会分层里的行政他性:李普瑟的结构-张力论. 社会(4). Lui PingKeung. 2010. The Administrative Otherness in Social Stratification: Lipset's Structure-Tension Theory. Society(CJS)(4). |

Ollman B. 1976. Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

|

Schutz, A. 1977. Collected Papers II. Studies in Social Theory, edited by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff.

|

Scott, G. Marshall. 2005. Oxford Dictionary of Sociology. Oxford; New York: Oxford University Press.

|

Thomas W. I. 1923. The Unadjusted Girls. Boston, Mass.: Little, Brown.

|

Thomas W. I., D. Thomas. 1928. The Child in America. New York: Knopf.

|

韦伯, 马克斯. [1921][1984]2000. 社会学的基本概念[M]. 胡景北, 译. 上海人民出版社. Weber, Max. (1921)(1984)2000. Soziologisgen Grundbegriffe, translated by Hu Jingbei. Shanghai People's Publishing House. |

Weber, M. 1978. Economy and Society (Volume 1), edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.

|

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31