企业竞争优势不仅取决于其自身拥有的资源,还取决于嵌入在各种社会关系网络中、难以被竞争对手获取的各种资源与能力(Dyer & Singh 1998)。已有研究发现,网络作为一种无法模仿的资源,是获取独特资源和能力的一种方式(Gulati et al., 2000)。因此,研究企业员工社会网络对其关系绩效的作用机制对推动企业绩效的改善有重要现实意义。

传统经济学由于忽视个体所处社会网络位置特征对其他个体行为的影响,所以对现实的解释存在一定的局限性。因此,探讨员工个人网络特征对个体行为的影响可丰富和拓展企业资源理论,同时为中国企业管理实践提供理论指导。

一、文献综述员工绩效一直是管理学研究的热点问题。Borman等(1993)在组织公民行为等概念基础上提出了关系绩效概念,认为根据行为事件对组织目标的完成产生促进或阻碍作用,可将工作绩效划分为任务绩效(task performance)和关系绩效(contextual performance)。随后,对影响关系绩效相关因素的讨论不断涌现。如Avis等(2002)研究了责任感和认知能力对工作绩效的影响,认为责任感比认知能力更能预测绩效和关系绩效的正确性。Goodman(1995)的研究发现,关系绩效与工作满意感、组织承诺有显著相关性。关系绩效的提出丰富了人们对工作绩效的理解,同时为通过创建良好企业文化来改善企业工作绩效提供了理论指导。

关系绩效的提出改变了对员工绩效的传统评价方法,Conway(1999)认为,关系绩效对整体绩效的贡献与对作业绩效的贡献相当,而且其各个方面对整体绩效都有独特的贡献。因此,对关系绩效的构成和影响因素,学者们从文化视角、“大五”人格1和工作特征等角度做了大量研究(Organ,1997;蔡永红,2003;Avis,2002)。

1.大五人格也即人格的大五模式,包括开放性、尽责性、外倾性、随和性、情绪稳定性。

网络嵌入性对企业绩效或竞争优势的影响得到了学者们的广泛认可(Granovetter, 1985;Uzzi, 1997;McEvily et al., 2005)。企业间形成的不同社会网络会带来企业竞争结果的差异,即企业嵌入在网络中的位置、结构及其关系强度的不同带来企业绩效的差异(Granovetter, 1985;Burt, 1992;Uzzi, 1997)。Uzzi(1997)发现员工嵌入性强度与企业绩效呈现倒“U”型分布,网络嵌入性关系过强会影响企业绩效,嵌入性太弱则会导致关系无法形成。

综上所述,对于关系绩效的讨论,多数学者认为影响关系绩效的因素与人格、工作特征相关,并从员工的属性数据出发展开讨论。而现实世界中员工是嵌入在社会网络中,员工的网络嵌入特征对员工关系绩效的影响不可忽视,企业中员工所形成的关系网络是行动者之间相互作用的结果。目前,研究企业内部整体网络所形成的关系特征对关系绩效的影响较为少见,把关系数据和员工属性数据放入同一模型进行研究和讨论也不多。导致这种现象的原因在于企业员工社会网络构建困难,相当多的研究停留在理论层面,完善的实证研究将是今后研究的重点(陈艳莹,2009)。因此,本研究以两个集团公司的事业部为员工网络边界,在对员工整体社会网络构建和分析的同时,提取网络特征值,并应用计量模型分析员工网络特征与员工关系绩效之间的关系,应用濡染模型分析两个企业员工整体网络结构对员工关系绩效的影响,为改善企业员工关系绩效提供理论指导。

二、理论背景与研究假设Granovetter(1973)认为,嵌入的关系结构不同,网络行动者所得到的信息与知识也会不同,从而造成行动者绩效的差异。Burt(1992)也表达了相同的观点,认为企业处于结构洞的位置,能为其带来信息与资源优势,因为结构洞是信息与资源流动的必经之地,处在结构洞位置的企业比其他企业掌控更多的信息与资源,进而获得竞争优势。这说明行动者在网络结构中的位置对行动者的绩效存在影响。

本文将在已有研究的基础上,分别构建员工工作协同网,即员工在工作过程中经常与其他员工进行工作讨论和交流所形成的关系网;工作咨询网是指员工工作遇到困难和问题时进行咨询和请教形成的咨询网络;朋友网反映员工经常一起聊天、工作中遇到苦恼后找人倾诉,由此构成企业内部员工间的朋友网络。之所以选择这三个网络进行研究,是因为已有学者证明员工工作网络中的讨论交流网、咨询网和友谊网的程度中心性对员工绩效存在正向影响。

关系绩效与人格因素密切相关(Coleman,1998;Salomon,2000;Mohammed,2002),员工工作所形成的朋友网,可以推动朋友间的互助和交流,从而推动员工在朋友范围内的信任并自愿承担额外的工作,朋友网络中的程度中心性是计算朋友网络位置的重要指标之一。程度中心性高的人在社会学的意义是社会地位高的人,在组织行为学中的意义是最有权力的人(罗家德,2010)。朋友网中一个人的影响力与奉献精神有关,奉献精神又与个人在网络中的结构有关,程度中心性越高,越乐于帮助他人和自愿承担额外的工作,否则别人不会认同他在网络中的地位,其在网络中的特征,决定了他对朋友的行为和态度。因此,可以认为朋友网络程度中心性,直接影响关系绩效。

假设1:员工一起工作所形成的朋友网络中,员工个体程度中心性对员工关系绩效有正向影响。

中外企业由于文化差异,员工工作所形成的网络关系会有所不同,网络关系强弱影响着员工个人不同网络特征,由此也会对员工关系绩效产生影响。外资企业更多以任务为导向,注重个人能力的培养,提倡个人英雄主义,突出个人能力,而国有企业员工受中国传统文化影响,非常注重人际关系。在整体社会网络中员工个体特征对员工行为的影响与外资企业存在差异,表现在两类员工的企业属性特征对关系绩效的影响不同,外资企业员工有更高的表现欲望,会表现出更高的关系绩效。

假设2:外资企业员工工作协同网、咨询网和朋友网中的员工个体网络特征对关系绩效的影响比国内企业大。

由于在社会网络中所处位置不同,员工所能获得的资源、信息、支持与协助等也会不同,也会影响到关系绩效。实证研究表明,人际互动、网络程度中心性与绩效有正向关系(Cross & Cummings,2004;Sparrowe & Wayne,2001;Ahuja & Carley,2003)。刘楼(2008)等通过实证研究发现咨询网络程度中心性和友谊网络程度中心性对员工关系绩效具有正向影响。员工整体态度会影响员工个人的行为和对某一事务的态度。而这种影响力是正是负并无定论,从社会互动原则出发认为是正,而从反射排斥原则出发认为是负(罗家德,2010)。笔者认为员工一起工作所形成的网络对人的行为具有正向影响,因为社会网络的形成是以推动企业收益最大化为目的,大家相互学习推动企业绩效的改善,员工也可以从中获得收益。

假设3:员工工作协调网、咨询网和朋友网中至少有一个网络的整体关系绩效对员工个人关系绩效会产生正影响。

三、研究设计关系绩效是企业员工的一种亲组织行为,它对企业整体绩效改善具有积极的现实意义,大量的实证研究也证实了其对企业绩效的贡献。本研究将使用两类数据:一类反映员工网络特征的关系数据,如网络程度中心度、中介中心度和研发部门整体网络特征;另一类反应员工本身特征的属性数据,如员工的关系绩效、学历、年龄和工龄等。笔者对属性数据做了信度和效度检验,而关系数据是行动者行为属性,通过员工关系的测量把多对行动者联系成一个大的关系网络系统,问卷的有效性通过问卷发放者和部门领导进行检验,使关系数据与现实吻合。

(一) 问卷的设计与数据的采集本研究需要测量企业员工的关系绩效、企业社会网络和员工在不同网络中的位置特征。

王卫东(2006)和Cross(2004)认为,情感网络、信息网络和咨询网络结合起来分析组织内个人社会网络结构位置对个人绩效的影响已成为基本的研究趋势和难点。笔者在此基础上提出工作协同网,工作咨询网与朋友网进行研究,并通过问卷提名法获得(刘军,2009)。

关系绩效的测量量表采用Van Scotter和Motowidlo(1996)编制的成熟量表,该量表已被大量的学者引用,并通过实证检验。

Krackhardt(1992)在研究组织人员内部社会网络关系时,将企业内的社会网络分为三种:情感关系网络、咨询关系网络和情报关系网络。现实中,企业员工经常讨论和交流,以促进工作协同,员工的咨询在于解决工作中遇到的重大问题,针对情感问题的交流多数员工不太愿意提供真实关系,但多数愿意提供类似朋友的关系。借助罗家德和郑庆育(2007)的研究,笔者通过4个问题概括3个员工网络,即工作协同网、咨询网和朋友网。这四个问题是:(1)你经常和谁讨论和互助工作中的事情;(2)工作中,在你做出重要决定前,你一般向谁征询意见;(3)你经常和谁一起聊天和谈个人私事;(4)工作中遇到苦恼你一般会找谁倾诉。其中第3和第4个问题分别构建两个0和1关系矩阵后进行运算,形成朋友矩阵。

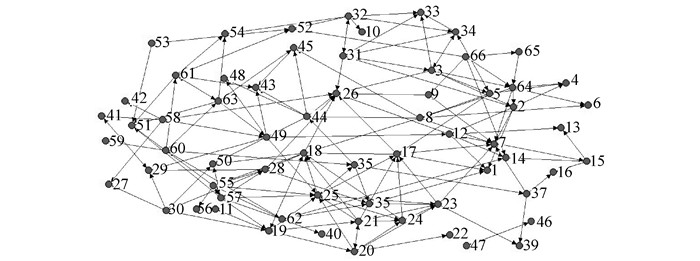

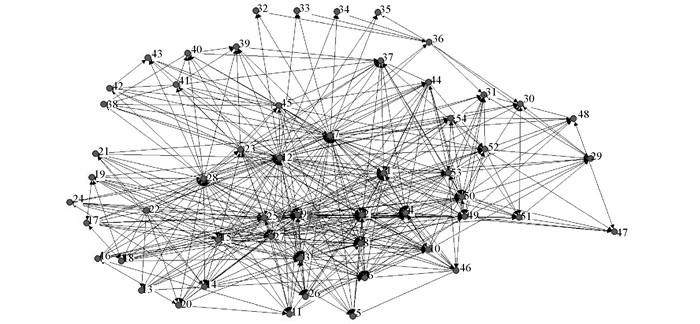

笔者选择2个大型企业下的2个事业部作为问卷发放对象,一个是深圳的外资企业A,另一个是广州的国有企业B。A企业事业部有52人,从事电子产品研发;B企业有60人,从事电信项目研发、工程实施和推广。这两个部门的运营模式都是以项目的形式进行,A和B事业部均以男性为主,各有男性员工33人和52人;员工年龄小于35岁的分别有40人和57人;本科以上学历分别为12人和48人。本次问卷发放总共回收112份,有效问卷为94份,有效率为84%。其中A回收有效问卷40份,B企业回收问卷54份。1两个事业部研究对象属性比较参见表 1。笔者构建了员工作协调网关系矩阵,图 1和图 2是通过构建员工关系矩阵后,应用UCINET软件画出的员工工作协同关系网络图。

1.少部分员工没有参与问卷的填写是因为部分外籍员工不认识中文,另外一些员工长期出差在外。

| 表 1 员工特征(%) |

|

图 1 A企业事业部员工工作协同网 |

|

图 2 B企业事业部员工工作协同网 |

对回收问卷中的属性数据,即员工的关系绩效,我们应用SPSS进行信度分析。在通过信度的基础上,应用AMOS7.0做效度分析(见表 2)。从表 2可知测量模型基本满足研究要求,具有一定的整体收敛效度。

| 表 2 研究测量模型CFA结果 |

根据回收问卷,构建员工不同情境下的整体社会网络矩阵,并利用UCINET软件计算出工作协同网、工作咨询网和朋友网中员工的网络程度中心度和中介中心度这两个位置特征(刘军,2009),形成本研究的自变量。为了保证社会网络数据有一定的信度和效度,回收的有效问卷还请部门主管进行检验。相关性检验结果显示三个网络特征值具有较大的相关性(见表 4)。

| 表 4 研究变量的相关性检验 |

笔者利用UCINET计算三个网络的整体结构特征(见表 3)。从表 3中可知两个事业部的整体网络密度和聚集系数存在一定的差异。外资企业员工三个网的网络密度和凝聚力指数比国有企业均匀。企业A协同网研发人员的平均可达距离大于2,而企业B不到2。这说明国有企业员工关系比外资企业员工关系紧密,国有企业强调员工共同参与决策,员工是企业的主人,但可能导致企业内部信息的交流和沟通渠道重复,信息交流效率不高。从图 1和图 2也能清楚地看到两个公司研发事业部工作协同网络密度存在较大差异。

| 表 3 企业A和B的整体网络特征 |

凝聚力指数反映整体网络的凝聚力大小,指数越大,网络凝聚力越强,从表 3中可知企业B研发部门的凝聚力大于企业A。企业B有更高的凝聚力指数。这与中国是一个关系社会有很大关系。而外资企业强调个人能力和个人英雄主义,工作互助和交流上明确个人的职责和工作范围,以确保效率和减少信息沟通的冗余。企业A和B整体网络上差异的形成主要是中外企业文化的差异所致。

(二) 相关分析在构建工作协同网、工作咨询网和朋友网三个网络后,分别应用UCINET计算各个网的二个中心度,即程度中心性和中介中心性,并计算三个网络中员工不同中心度与企业员工关系绩效相关性(见表 4)。

从表 4可知,员工的关系绩效与咨询网的程度中心性和中介中心性相关,与朋友网的网络程度中心性和协同网的中介中心性相关。同时,三个员工网络特征值有较高的相关性,这与现实基本一致。员工在组织中一起工作,需要相互支持,当遇到问题时需要一起讨论,由此形成相对应的社会关系,体现为三个网络中员工个人网络特征值有较强相关性。

(三) 回归模型分析社会网络理论认为行动者的任何行动都不是孤立的,而是相互关联的。他们之间所形成的关系纽带是信息和资源传递的渠道,网络关系结构也决定着他们的行动机会和结果(林聚任,2009)。员工在企业所处的网络不同,对关系绩效影响也不同。不同网络的特征值有不同的测量方法,为了分析不同网络特征值对关系绩效的影响,笔者构建线性回归模型,探讨不同网络的特征值对关系绩效的影响,模型如下:

| $ y = {\beta _0} + \sum\limits_{j = 1}^2 {\sum\limits_{i = 1}^3 {{\beta _{ij}}} } {z_{ij}} + {\gamma _1}{x_1} + {\gamma _2}{x_2} + \delta D $ |

方程中y代表关系绩效,Z代表员工不同网络特征值向量,i=1, 2, 3分别代表工作协同网、工作咨询网和朋友网;j=1, 2分别代表员工在网络中的程度中心度和中介中心度;x1、x2和D分别代表不同的虚拟控制变量,x1工作年限,x2大学学历,D企业类型,x1>=10年的取1,否则取0,x2是大学以上的取1,否则取0;国内企业,D=1,外资企业取0。

应用SPSS对模型分别进行回归1(见表 5),从模型1和模型2可知,企业A仅有朋友网的程度中心性对员工关系绩效存在显著影响,其他个体网络结构参数对员工关系绩效影响不显著,从模型可知朋友网中员工程度中心性提高一个单位,员工的关系绩效提升0.529个单位。而企业B工作协同网程度中心性对员工关系绩效存在正向显著影响,协同网中员工程度中心性提高一个单位,员工的关系绩效提升1.767个单位。

1.由于社会网络特征值可能存在较大相关性,会导致多元共线性的问题,影响线性回归模型结论,为此笔者进行方差膨胀因子分析。自变量的VIF值均小于5,回归模型的多元共线性问题不明显。

| 表 5 不同模型回归结果 |

模型3是增加调节变量后的模型,员工社会网络程度中心性即员工的活跃程度对关系绩效影响显著正相关,说明程度中心性高的员工,其关系绩效高。其中,工作网程度中心性提升1个单位,员工的关系绩效提升0.646个单位,朋友网程度中心性提升1个单位,员工的关系绩效提升0.509个单位。说明在朋友网中,员工越有威望,即程度中心性越高,越愿意帮助他人,假设1得到了证实。而工作咨询程度中心性与中介中心性对员工关系绩效的影响却相反,其中,员工工作咨询网程度中心性提升1单位,员工关系绩效反而下降0.627个单位,但是工作咨询网中介中心性提升1个单位,员工关系绩效提升0.509个单位。说明两个企业的员工在咨询网中更愿意间接地帮助他人,而不愿意直接帮助他人。

从模型3中可知企业类型变量显著,说明企业A和B中员工的社会网络特征值对员工关系绩效的影响存在显著差异,外资企业的员工社会网络特征对员工关系绩效的影响大于对国有企业的影响,并且多0.253个单位。由此,证明了假设2。

(四) 濡染模型分析马斯登和佛莱德金(Marsden等,1994)提出可以运用结构内聚性(structural cohesion)与结构同型性(structural equivalence)来测量社会影响力。并推演出濡染模型(contagion model)作为社会影响力的研究模型,其公式如下:

| $ Y = \alpha {\omega _i}Y + \beta X + \varepsilon $ |

其中,Y是员工个人的态度向量,即一群人对某一事务的态度,ωiY用于测量这一群人之间两两关系所形成的社会关系矩阵,X是调节变量。ωiY则是与某人有关系的其他人的态度总值。模型的意义在于测量个人行为态度是否会受到网络中其他成员行为态度影响(罗家德,2010)。

笔者应用濡染模型,比较两个企业研发员工的关系绩效是否受网络中其他成员的影响。其模型如下:

| $ {Y_{ij}} = \alpha + {\beta _{1j}}{\omega _{1j}}{Y_{ij}} + {\beta _{2j}}{\omega _{2j}}{Y_{ij}} + {\beta _{3j}}{\omega _{3j}}{Y_{ij}} + {Y_j}{X_{ij}} + \varepsilon $ |

Yij为公司A或B员工的关系绩效,j=1, 2, 其矩阵分别为1×40、1×54;ω1j表示员工工作协同网络矩阵、ω2j表示员工工作咨询网络矩阵、ω3j表示员工朋友网络矩阵,这些矩阵分别是40×40和54×54两个公司的关系矩阵。应用SPSS软件工具,可以估算出濡染模型中的标准代系数(见表 6)。

| 表 6 濡染模型回归结果 |

从表 6可知,国有企业员工的关系绩效受到员工整体社会网络的显著影响,工作协同网与朋友网对员工的关系绩效产生正向影响,同时随着员工的年龄增加,员工的关系绩效提升,但咨询网对员工的关系绩效影响为负,说明在企业B中员工工作咨询网的氛围不利于知识分享和员工关系绩效的提升。这与中国传统文化中的面子观念有一定关系,虽然一些员工在咨询网中有较高的影响力,但太主动解答问题可能会产生一些错误,但对于年龄大的人又无所谓。外资企业员工整体社会网络对员工关系绩效影响濡染模型虽然有一定的解释力,但模型的F值不显著。假设3只在国有企业中得到了验证。

五、综合分析员工社会网络特征对员工绩效有正向影响(刘楼,2008;柯江林,2007;王端旭,2009),但是这些研究是通过问卷来测量团队或企业的网络特征来获得构念的量化指标。由于没有构建企业员工社会网络,对员工社会网络的结构特征测量相对主观,研究结论可能存在局限。当然,应用社会网络分析方法来探讨管理问题,最大的难点是无法对每个企业员工建网研究,其工作量之大,一般情况下很难实现。因此,应用案例分析方法就显示出了它的优势,至少可以通过构建不同的员工社会网络,提取员工网络特征,来检验前人的实证和理论是否存在不足或缺陷。但其结论只能说明个案,不能做整体统计推论。

从笔者的分析可知,员工社会网络对员工关系绩效存在影响,员工的行为和态度会受到网络中其他员工态度的影响。从文献显示,员工社会网络对员工绩效存在影响。但是绩效存在两类(Conway,2009),多数研究(柯江林,2007;王端旭,2009;Uzzi, 1997)并没有区分关系绩效和工作绩效是如何受到员工社会网络影响,也没有对中外企业员工社会网对员工关系绩效的影响进行讨论。本研究一是丰富和拓展了前人的研究,二是解释了由于中外文化差异,中外企业员工社会网络对员工关系绩效的影响不同。

关系绩效是一种员工自愿行为、组织公民行为、亲组织行为、组织奉献精神,对社会沟通起润滑作用,同时促进作业绩效。企业员工工作协同、工作咨询和朋友网络对员工的关系绩效会产生影响。从回归模型中可知,员工社会网络结构特征对员工个人绩效的影响具有一定解释力,员工社会网络特征值对不同企业员工绩效的解释力存在一定差异。其中,国有企业员工的社会网络对员工关系绩效的影响主要与工作协同网中的程度中心性有关,而外资企业员工的关系绩效与朋友网的程度中心度有关。从模型R2来看,国有企业员工社会网络特征对员工关系绩效的影响的解释力更大。这与企业文化有一定的关系。虽然A、B企业都属于电子产品项目事业部,都是以项目为导向的企业,但A公司是全外资企业,而B公司是国有企业,国有企业中国文化浓厚,中国人更加注重人与人的关系,一个在工作讨论网中有着广泛影响的人具有较高的关系绩效,而外资企业更多是以任务为导向,虽然朋友网络的程度中心性会影响员工的关系绩效,但这种工作互助是基于个人在朋友中的威望和信任。

从表 5中模型3可知,员工工作咨询网中的员工中介中心性对员工关系绩效存在显著正相关关系。中介中心性反映一个员工作为媒介的能力,中介中心性越强,对理顺员工之间的信息沟通起到积极作用越大,从而反映出他具有较高的关系绩效。研究表明,处在媒介节点的员工对关系绩效具有正向影响,说明中介中心性越强的员工,其关系绩效越高,他们越认同组织文化,热心帮助同事,在不同的小团体中起到桥梁作用。这种类型的员工应该是企业的核心骨干,公司应该给予他们更多的关爱和学习机会。而员工工作咨询网中的个人程度中心性对两个企业员工关系绩效影响为负,说明咨询网中影响力越弱的人,其关系绩效越强,越愿意表现助人和认同组织的行为,希望引起正式组织的重视以获得更多的利益,而工作咨询网中的重要人物反而不太愿意更多表现自己。这与学历对员工关系绩效的影响类似,模型3中引入学历作为控制变量,发现学历在本科以上的人,其关系绩效反而越低,而本科以下学历的人,反而有较高的关系绩效。但是,在工作讨论网中和朋友网中则不一样,在网络中越是重要的人,越是愿意表现自己,显示出有较高的关系绩效。出现这种现象的原因在于工作咨询网是员工间进行知识传递的网络,中国人比较好面子,如果一个员工在网络中很有地位,他是不会随便对别人咨询的某些问题表态,特别是一些关键问题,因为“言多必失”,会影响他在网络中的位置。而在其他网络中则不同,想成为网络中的核心人物,他必须认同组织文化和主动帮助别人,可获得正式组织和组织内员工的认可。

员工社会网络特征对两个集团事业部员工关系绩效影响存在显著差异,但员工的年龄对员工社会网络结构特征和关系绩效不存在调节作用。这两个企业事业部的员工参加工作时间不长,在目前的社会网中,这个调节因素对员工关系绩效的影响不显著。

从濡染模型可以发现,外资企业员工的个人关系绩效不受其他员工工作协作网和工作咨询网中的整体员工关系绩效的影响,而国有企业则不同,工作协作网整体员工的行为对个体影响为正,符合社会互动原则,但工作咨询网整体员工的行为对个体影响为负,符合反射排斥原则。说明在国企员工个人在咨询网中表现出较低的关系绩效,会导致个人有较高的关系绩效。即在咨询网中整体关系绩效低的行为,会导致个人有高的关系绩效。在企业A和B中,朋友网中整体员工的行为对员工个人有正向影响,符合社会互动原则,即整体关系绩效高会提升个人的关系绩效。

六、结论与检讨通过两个企业员工工作协同网、咨询网和朋友网的构建,进行整体网络结构特征分析,并提取网络中的个体特征值与员工关系绩效的进行计量分析,笔者发现企业员工的关系绩效与员工社会网络位置特征值相关,企业员工年龄对员工社会网络特征值影响和员工关系绩效没有调节作用,企业A和B员工社会网络特征值对员工关系绩效影响不同,国有企业员工在三个网络中的不同位置对关系绩效的影响与外资企业A有显著不同。同时,外资企业与国内企业研发部门的整体网络结构特征有一定的差异,这种差异受中国传统文化、企业文化和组织结构影响。从表面上看,高的员工网络密度和小的可达性可以增加企业内部信息的交流,但是,会导致信息交流渠道的冗余,牺牲企业的研发效率,Uzzi(1997)发现,员工嵌入性强度与企业绩效呈现倒“U”型分布,网络嵌入性关系过强反而会影响企业绩效。因此,如何从组织上保证一个高效的信息交流和沟通网络,减少员工间的信息交流冗余,对提高研发团队的员工绩效有积极作用。

本研究探讨员工在工作协同网、工作咨询网中和朋友网的个体网络结构特征值对关系绩效的影响、并比较了两个研发部门整体网络结构,同时对假设进行检验。由于讨论是基于企业事业部整体网络,所以员工样本数量受到一定影响,如果要获得统计意义上中外企业研发部门整体网络结构特征的比较结论,需要做更多的类比研究。

Ahuja Galletta M.K., Carley D.F. 2003. Individual Centrality and Performance in Virtual R&D Groups: An Empirical Study. Management Science(1): 21-38. |

Avis J.M., Kudisch J.D., Fortunato V.J. 2002. Examining the Incremental Validity and Adverse Impact of Cognitive Ability and Conscientiousness on Job Performance. Journal of Business and Psychology(171): 87-105. |

Borman, W. C. and S. J. Molowidlo. 1993. "Expanding the Criterion Domain to Include Elements of Contextual Performance. " in Personnel Selection in Organizations, edited by N. Schmitt and W. C. Borman. San Francisco: Jossey Bass.

|

Burt R.S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press.

|

蔡永红, 林崇德. 2003. 学生评价教师绩效的结构验证性因素分析. 心理学报(3). Cai Yonghong, Lin Chongde. 2003. The Confirmatory Factor Analysis of the Student Evaluate the Teacher Performance Model. Psychology(3). |

陈艳莹, 周娟. 2009. 经济学视角的社会网络研究述评. 经济研究导刊(8). Chen Yanying, Zhou Juan. 2009. The Review of Social Networks in the Economic Perspective. Research Guide(8). |

Coleman V.I. 1998. Investigation of the Underlying Structure of the Contextual Performance Domain. The Science and Engineering(58): 44-99. |

Conway J.M. 1999. Distinguishing Contextual Performance from Task Performance for Managerial Jobs. Journal of Applied Psychology(84): 3-13. |

Cross Rob, Cummings J.N. 2004. Tie and Network Correlates of Individual Performance in Knowledge Intensive Work. Academy of Management Journal(6): 928-937. |

Dyer J.H., Singh H. 1998. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. Academy of Management Review(4): 660-679. |

Dyer J.H., Nobeoka K. 2000. Creating and Managing a High Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case. Strategic Management Journal(21): 345-367. |

Goodman S.A. 1995. Linking Contextual Performance to Job Performance and Attitudinal Variables. The Sciences and Engineering(56): 23-65. |

Granovetter M.S. 1973. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology(78): 1360-1380. |

Granovetter M.S. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology(3): 481-510. |

R. Gulati, Nohria N., Zaheer A. 2000. Strategic Networks. Strategy Management Journal(21): 203-215. |

林聚任. 2009. 社会网络分析:理论、方法与应用. 北京: 北京师范大学出版社. Lin Juren. 2009. Social Neworkt Analysis: Theory, Methods and Applications. Beijing: Beijing Normal University Press. |

刘军. 2009. 整体网分析讲义. 上海: 上海人民出版社. Liu Jun. 2009. The Whole Network Analysis. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

刘楼. 2008. 组织内社会网络、中心性与工作绩效. 广州: 中山大学出版社. Liu Lou. 2008. The Social Networks, Centrality and Job Performance in the Organization. Guangzhou: Sun Yat-Sen University Press. |

罗家德, 郑庆育. 2007. 社会网络对离职意愿之影响. 中山管理评论(4). Luo Jiade, Zheng Qingyu. 2007. The Impacts of the Social Network on the Leave Intention. Sun Yat-Sen Management Review(4). |

罗家德. 2010. 社会网分析讲义. 北京: 社会科学文献出版社. Luo Jiade. 2010. Social Network Analysis. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

柯江林、孙健敏、石金涛、顾琴轩. 2007.企业R&D团队之社会资本与团队效能关系的实证研究[J].管理世界(3). Ke Jianglin, et al. 2007. "The Empirical Study of the Relationship between the Social Capital and Team Effectiveness in the R & D Team of Corporate." Management World (3). (in Chinese) |

Krackhardt, D. 1992. "The Strength of Strong Ties: The Importance of Philos in Organization. " in Networks and Organizations, edited by Nohria and R. G. Eeeles. Boston: Harvard Business School Press.

|

Marsden, P. V., and N. E. Friedkin. 1994. "Network Studies of Social Influence. " In Advances in Social Network Analysis: Research in the Social and Behavioral Sciences, edited by S. Wasserman and J. Galaskiewicz. CA: Sage.

|

McEvily B., Marcus A. 2005. Embedded Ties and the Acquisition of Competitive Capabilities. Strategic Management Journal(26): 1033-1055. |

Mohammed S., Mathieu J.E., Barlett A.L. 2002. Technical Administrative Task Performance, Leadership Task Performance, and Contextual Performance: Considering the Influence of Team andTask Related Composition Variables. Journal of Organizational Behavior(7): 795-814. |

Organ D.W. 1997. Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance: A Review and Suggestions for Future Research. Human Performance(10): 133-152. |

Salomon L.M. 2000. The Impact of Personality Variables on Different Facets of Contextual Performance. The Sciences and Engineering(61). |

Sparrowe Liden, Kraimer Wayne. 2001. Social Networks and the Performance of Individuals and Group. Academy of Management Journal(2): 316-325. |

Uzzi B. 1997. Social Structure and Competition in Interfirm Network: The Paradox of Embeddedness. Administrative Science Quarterly(1): 35-67. |

Van Scotter Motowidlo. 1996. Interpersonal Facilitation and Job Dedication as Separate Facts of Contextual Performance. Journal of Applied Psychology(81): 525-531. |

王端旭、国维潇、刘晓莉.2009.团队内部社会网络特征影响团队创造力过程的实证研究[J].软科学(3). Wang Duanxu, et al., 2009. "The Empirical Research of How the Social Networks Characteristics in Team Affects the Creativity Process." Soft Science(3). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=rkx200909006 |

王卫东. 2006. 中国城市居民的社会网络资本与个人资本. 社会学研究(3). Wang Weidong. 2006. Social Network Capital and Personal Capital of the Urban Residents in China. Sociology Studies. |

Wasserman S., Faust K. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University Press.

|

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31