从社区权力多元认同的趋势中考察公民性的建构,主要基于中国语境下独特的社区发展现实及公民社会建构的路径。首先,自1978年以来,与市场化进程几乎同步的城市社区建设浪潮,将一贯以居委会为单中心的社区权力固有秩序推向社区内多维权力并存的格局。不断成长起来的业主委员会、物业公司及社区民间组织等正以各种形式参与到社区事务中,分享代表政府的居委会、社区工作站等在社区中拥有的权力和声望。其次,这场空前的城市社区权力较量正遭遇后单位制下逐渐向社区回归的公民群体,他们通过国家、社会、市场在社区的频繁互动以及日常和突发性的各种社区参与,发现社区生活中私域空间建构及各种权益维护的合法性和效度,特别是拥有产权的社区居民自觉不自觉地在社区公共事件的运作中陷入社区的权力纷争;再者,到目前为止,城市社区权力结构仍处于频繁的、不稳定的甚至是隐晦的变迁期,其间发生的大量缺乏固定规则的社区事件极易诱发一直不够活跃的公民社区参与,加之社会非正式组织的成长和推动,公民性的建构已初露端倪。

另一层面,学界热衷探讨但屡陷瓶颈的公民社会问题,正从社区这一国家、市场、社会多方角力的试验场中蕴含突破。如果公民社会理念倡导生活方式、利益追求与社会文化的多样性发展,强调公众的社会参与及机会的均等,倡导社会组织、公民团体的地位平等,强调公民社会与政府合作,共同致力于经济社会的发展(特纳,2007:9),那么正在走向多中心的中国城市社区所展现的差异化场景为此提供了足够的机会。社区各正式和非正式组织分别代表政府(社区工作站和居委会)、业主(业委会)、雇员(物业公司)、弱势群体(社区民间组织)的利益,他们通过多样化的社区服务供给方式,获取不同社区群体的参与,以各自的路径寻求组织的权力和地位。社区成员面对各种机会必须有所选择,人与人之间、个人与组织、与政府的交换、协商与合作正成为社区并不鲜见的集体行为。虽然对此做公民社会已具雏形的判断还为时过早,但就每个参与社区生活的个体而言,作为社区公民而不是单纯居民,以公民资格而不是以人民或臣民身份来参与,对此进行深度测量和探讨的时机已相对成熟。

一、社区、权力与公民理念公民身份不可避免地与社会中资源分配问题相关联,不平等、权力分化和社会阶级冲突等始终左右公民理念的完整确认,并使其随着政治斗争的结果而历史地变化着(特纳,2007:3)。即使在同一时点,由于历史、体制和文化的差异,不同国家和地区的公民理念仍不尽相同(Bueker,2009)。

中国自改革开放以来有关公民的探讨经历了从宏观到微观的过程,学界在市场化推行不久即意识到在国家与市场之间应该存在第三方力量,即公民社会。但事实上,相比西方悠久的公民社会建构历史,对中国而言,没有公民基础的公民社会难以企及。随着单位制的逐步消解及城市社区的日益兴起,有学者认为从单位社区到公民社区的转型已初露端倪(任慧颖,2005)。所谓公民社区,既有帕特南认同的公民心、公民意识(朱健刚,2010),也有中国特色的拥有房产权和能主动选择物业服务的业主群(王颖,2006),当然也有不同程度的公民参与(陈云松,2004)。不过,公民社区中的公民理念并不清晰,在社区的微观场域中,公共与私人的边界在多数情境下仍属模糊地带(吕大乐、刘硕,2010),以公民而不仅仅是社区居民的身份参与社区生活还只是少数人的感知。

另一层面,长期的城乡二元区隔也阻碍了中国对完全公民的认知,城市和乡村的居民无法享受同等的社会权。除此以外,中国有关公民权的现实削弱了作为监督政府行为的公民存在,以至于在公民的涵义上有去政治化的解读,并通过重塑公民的道德以适应经济发展需求(Keane,2001)。不过,有些学者并不如此悲观,认为无论是户籍制对社会权的屏蔽,还是参政议政的通道不畅对政治权的阻隔,都面临阈限被打开的新局面。随着改革进程中的权力下放和地方实践,在广东,类似像在当地出生但不包括移民的“地方公民”已能享受相应的公民福利待遇(Smart, 2001);而在大部分城市社区,像社区参与、基层选举、居民的自治倾向、志愿行动等已是相当普及,社区体制方面的松动已开始勾画公民政治参与的图景(Heberer,2009)。

20世纪中期,以亨特为代表的社区“精英论”(Hunter,1953:10)和以达尔为代表的社区“多元论”(Dahl,1958),分别从谁拥有社区决策权的角度和多元组织参与社区权力竞争的角度展开了长达20多年的对话,其间有关公民的国家背景不自觉地向地方背景或地区背景移转,也即公民在社区权力的多元纷争和社区事务的参与过程中所获得的各种权利,覆盖了他们在现实生活中的公民欲求,从中建构的公民性,包括自治、参与、理性、认同等,同样也可推演至国家公民。

即使是现在,无论东西方,公民理念的内涵从未停止更新,并随着社会运动及社会结构的变迁而发生移转。在西方,有关公民理念的新议题层出不穷,而在东方,政治利益仍是理解公民意识的关键(Choe,2006),尽管公民内涵的不断拓展有利于社会团结,但同时也会引起对新权利的期待和冲突。

二、公民性建构的路径依赖公民性作为个体参与公共生活的必备属性,与私人领域的需要、欲望形成对立,这种集体意识如果没有相应的建构路径和环境,几乎难以实现。

早期有关公民性孕育的路径被认为依赖于教育、城邦和人口规模。柏拉图早就断定公民与教育高度相关(Li,2009),好公民不是天生的,而是受教育影响。亚里士多德认为除了教育之外,城邦是培育公民的理想场所,他曾宣称:“人天生是一个旨在生活于城邦的动物”(Aristotle,1948:1238),因为他认为公民必须具备的良善与美德恰好是适合于特定城邦制度的社会、政治行为。不论在哪个城邦,都存在着一种基本的道德水准:好公民必须全心全意地、充满效率地通过其思想和行动来奉献于共同的福祉。通过这样一种生活方式,公民不仅使自己受益,而且使国家受益,公民也因此成为一个道德上更加成熟的个体。同时,亚里士多德认为,人口规模是极为重要的因素,全体公民应当紧密地凝聚在一起以便能够知道彼此的性格,只有通过这种亲密关系,才能养成共同体结合所需要的真正兄弟般的公民性(希特,2007:45)。按此推演,以社会生活共同体来界定的现代城市社区在公民性的养成方面具有得天独厚的优势:社区具有一定的人口规模,居民拥有相对同质的阶层地位,街坊邻里有一定的知晓度和亲密关系等。

同时,公民性的建构还依赖由权利和义务交织而成的网络,通过这一网络,容易使公民产生特定的期待,形成自己的生活。在这种方式下,相互合作与冲突形塑了社会成员的生活,迫使他们认识到,自己行动的可能性部分以他人帮助形成的网络为基础,同时,他们也依赖于这一网络(Parry,1991)。这种网络,小到社团和社区,大到城市和国家,甚至全球,并且包括建构这些网络的人际关系、法律制度和共同信念等。现代公民一方面需要在社会网络中寻求个人的自由和权利,另一方面也必须合作、团结和参与,因为只有具备公共精神,才能在不断社会化的过程中获取他人的认同及帮助,从而达成目标。有学者在分析了中国当代城市社区类型后,认为目前城市社区形成了四种网络机制,包括命令型、授权型、内生型和外入型,其中后三种类型都有利于公民性的养成。1显然,后三种类型所展示的社会网络是一种多元组织架构,组织间的合作与冲突提供了公民成长的土壤。

1.参见:朱健刚.2010-01-18.公民社会在社会转型中崛起[N].南方都市报.

不过,看似简单的现代公民性建构的路径并非坦途,其中至少存在两大困境:一是权责困境。每个公民都有自己完整的权责建构过程,包括权利的维护,也包含着公民参与的责任履行(朱健刚,2010)。这既仰仗制度环境和文化环境对个体利益的支持,又依赖公民对组织的贡献,其间充满了矛盾、冲突和不确定性。二是现代公民的多元困境。在亚里士多德和卢梭意义上的理想国家中,公民可参与运作的政治环境显得紧凑而亲密,只包含为数有限的参与规则。但随着全球化的蔓延,在当今具有多元公民背景的现实世界里,社会网络以最复杂的形态呈现,公民面对不同规模、也许还相互冲突但又深嵌其中的各种组织,意味着多元理解、多元认同、多元忠诚、多元权利和多元责任。对个体而言,这必是一种复杂而艰难的局面。

三、研究假设与概念的操作化基于上述公民理念及公民建构的路径分析,本文试图以社区视角观察分析城市居民的公民性建构。经历30年发展历程的社区场域已趋向成熟且多元,虽然还远未成为后单位时代城市人的归属,但城市社区已不再仅仅是一个居住空间,它自上而下融合国家及政府的法令、政策和惠及民生的各种条例、服务,同时自下而上发端于社区居民的参与治理、权益维护、扶贫帮弱的社区意识正不断养成,其间物业公司以市场化的身份介入社区服务,使社区成为国家、市场、社会三者互相合作、不乏竞争的市民生活空间。一方面,市民参与社区生活,不仅有权维护私域空间的各种利益,同时也必须承担社区人应尽的公共义务,所谓公民性建构的权责困境在社区同样存在。另一方面,分别代表国家、市场、社会的社区工作站、社区居委会、物业公司、业主委员会、社区居民代表大会和社区其他民间组织等多元组织深嵌社区、角逐社区的权力场,不可避免地为社区居民带来多元认同困境。这种双重困境对城市居民公民性建构或重构的影响如何正是本研究的关键所在。

本文的数据来源于2009年12月至2010年3月在北京、深圳、南京、沈阳和西宁五大城市做的1023份随机抽样问卷调查,其中北京210份,深圳200份,南京211份,沈阳200份,西宁200份。1选择上述五大城市首先基于其各自所处的东西南北的地理位置,其次考虑到这五大城市不同的社区发展模式及路径。例如,北京、深圳分别从2003年、2005年开始在社区引入社区工作站,并且各自采用社区工作站隶属和独立于社区居委会的不同模式;南京是自2008年后才在部分城区开始导入社区工作站,而沈阳和西宁目前还未导入。社区工作站作为新兴的社区组织,在承担政府部分职能、瓜分社区权力的同时也使社区组织结构多元化。另外,五大城市由于市场化程度及房地产业发展的差异,社区物业公司的市场化运作及社区居民房产权的拥有量也不尽相同,以五大城市异质化的社区发展为研究背景,更接近于复杂而多元的中国城市社区图景。

1.本次随机问卷调查采用PPS抽样方法,即根据各城市人口统计年鉴或政府网站上公布的最新人口数,分两阶段按比例对每个城市所辖的主城区、街道进行抽样,其中1023个样本在各城市的分布为:北京(东城区18人、西城区20人、崇文区20人、宣武区17人、朝阳区36人、海淀区53人、丰台区29人、石景山区17人);深圳(福田区72人、罗湖区54人、南山区63人、盐田区11人);南京(鼓楼区43人、玄武区30人、白下区29人、栖霞区26人、雨花区21人、下关区24人、建邺区22人、秦淮区15人);沈阳(和平区36人、沈河区35人、大东区38人、皇姑区44人、铁西区47人);西宁(城中区35人、城东区63人、城西区53人、城北区49人)。

以社区为研究框架,探索有关城市居民在社区生活中被激发或消解的公民性,必然要面对如下问题:社区生活对城市居民的公民性建构及其影响;社区生活中的冲突场景,特别是社区各组织的权力竞争对公民性建构及其影响;城市社区的差异化公民性建构与影响公民性建构的其他残差变量,包括与经济社会变量及个体变量相比,社区场景对公民性建构的价值和意义是什么。围绕上述问题,并根据已有的研究及问卷设计,本文提出如下6个假设:

假设1.1 城市社区各组织之间的权力多元化格局已在一定程度上影响了居民公民性的建构,并会同居民社区生活的其他感知形成了城市居民公民性建构的社区影响因子。

假设1.2 在社区各影响因子中,组织层面的社区权力多元化程度越高,公民性的成长越快速;居民层面的社区满意度及社区自治意识也推动公民性的成长。

假设2.1 差异化的城市社区发展模式,通过社区权力多元分化的不同强度和广度作用于城市居民,形成差异化的公民性建构样态。

假设2.2 由于城市化和市场化发展程度不同,不同城市的社区发展存在差异,城市居民的公民性样态也存在差异。

假设3.1 与其他经济社会变量、个体变量相比,以社区权力多元认同为主导的社区因子正在对城市居民公民性建构形成重要影响。

假设3.2 公民的教育水准、收入水平、年龄、性别等个体变量虽然与公民性的成长看似有直接关系,但相比社区权力的快速变迁,受制于发展滞后的社会大环境的个体变量对公民性的影响仍然是微不足道的。

为了验证上述假设,本文首先将社区权力多元认同及公民性这两个关键词进行操作化处理,然后再探讨分析方法及分析模型。

(一) 社区权力多元认同的操作化在社区权力组织不断分化和多元化的进程中,居民心目中的社区管理者趋向模糊。居民因社区生活的不同需求会求助于不同组织,同时鉴于社区各组织分别拥有不同的权力资源,居民并不急于认同其中任何一个组织能取代其他组织,由此形成了社区权力的多元认同。如何测量这种多元认同的趋势及强度,本文拟借鉴西方社区权力研究中亨特的“声望法”和达尔的“多元法”,以及对立双方诸多学者在旷日持久的争论中对这两种方法的扩展。需要说明的是,无论通过“声望法”还是通过“多元法”,测量的是“社区由谁来统治,社区领导的特征是什么,不同性质社区的权力有何差异,社区权力如何影响社区决策”等(Clark,1975)。这与西方相对单一的社区组织体系相关。面对中国城市社区目前的多元架构,除了关注各组织所拥有的社区权力外,更需要动态地测量社区权力的多元认同指数。因此,本文提出以社区居委会为参照体,通过观察社区居委会自身的权力变迁,以及观察其他社区组织相对社区居委会拥有的权力量的变化来反映多元认同的程度。这一测量方法也观照了中国城市社区变迁的历程,从20世纪50年代居委会(现在多数地区简称其为“社区委”)作为社区管理的唯一权力中心,到现在“三驾马车”甚至“五强争霸”,1社区委权力和声望的衰减始终是个风向标(闵学勤,2009)。例如在本研究的1023份问卷调查中,有关“在您心目中,您所居住社区的管理者是谁”的回答,仅有39.1%的被访者回答是社区居委会,而选择物业公司作为社区管理者的已高达37.6%,业委会(7.4%)、社区工作站(5.3%)、社区居民代表大会(4.7%)及社区其他民间组织(0.7%)瓜分了剩余的社区管理权。

1. “三驾马车”指社区委、物业公司和业委会;“五强争霸”指社区委、社区工作站、物业公司、业委会和社区其他民间组织。

具体的测量方法如下:借鉴“声望法”中确定社区精英的几种不同方法,例如“在社区内经济和社会结构中占据要职的人物”、“通过社区的各种有效信息来进行提名”(Schulze & Leonard,1957)、“说出最尊重其社区事务意见的5个人名字”(高鉴国,2002)等,设计了相应的问题,如“在您的心目中,您所居住社区的管理者是谁?”“您知道以下哪一类社区组织的电话?”“在您的心目中,您认为以下谁是社区的精英?”“您对‘社区居委会是社区自治的唯一合法组织’这句话的看法是什么”等。对上述问题的回答如是“社区居委会”则赋值为1,选择“其他组织”赋值为2,“不知道”赋值为0。2这样赋值意味着仍然认为社区居委会是社区管理者、社区精英或社区唯一合法组织的居民相对忽视了目前社区内新崛起的各类组织,如果选择其他组织说明被访者已对社区权力的多元分化有感知或目前所居住的社区已呈现出多组织角力的场面;再根据“多元法”,即更多考虑社区组织的决策权和行动力来确定社区核心,本研究选取了“您在社区生活中遇到问题时通常选择找哪类组织解决”(同上赋值)、“您对‘业委会可能成长为社区自治的有效组织’这句话的看法是什么”(“赞同”赋值为2,“不赞同”赋值为1,“无所谓”赋值为0)、“您对‘社区居委会、物业公司、业委会是社区管理的三驾马车’这句话的看法是什么”(“赞同”赋值为2,“无所谓”赋值为1,“不赞同”赋值为0)等问题来判断被访者对社区权力的多元认知,以及被访者对多元组织在社区共治的倾向。如此,上述六大问题在数据库中形成0—2的三分有序变量,且这六变量的信度检验(α值为0.723)和效度检验(β值小于0.01)均显著通过,说明用该量表测量社区权力的多元认同具有较好的内部一致性和有效性。因此,通过六变量值的相加可获得社区权力多元认同度。这是一个连续的自变量,分值越高,社区权力多元认同度越高。为了考察社区其他变量可能的影响,本研究还纳入了社区满意度和社区自治意识这两个社区变量。社区满意度相对于权力多元认同度,侧重从社区和谐的角度来判断公民性的成长,而社区自治意识考察的是个体是否因自身参与社区治理的需求而影响公民性成长。

2.以居委会为参照体的赋值,即无论针对“声望法”还是针对“多元法”之下的问题,若选择的不是居委会,则意味着被访者已经感知到社区单一权力结构的转型和权力纷争,故赋值较高。

(二) 公民性的操作化关于公民性的操作化,本研究在马歇尔公民身份三要素(马歇尔,2007)的基础上做了一些本土化修订。在构成公民身份不可分割的三要素中,马歇尔更多地强调公民权益,包括自由和财产权、参政议政的权利及享受社会福利的权利等。但就转型期的中国公民而言,公民性的建构同时也是一个完整的权责建构过程,既包括权利的维护,也包括公民参与的责任履行(朱健刚,2010)。1卢梭区分了自然自由(natural liberty)与公民自由(civil liberty)(希特,2007:53)。2他对自由权的精辟解读深化了人们对权责互为一体的认识。因此,本研究在权责匹配的前提下建立公民性三要素的操作性界定:第一为公民道德素养。早在中世纪,作为一个合格的城邦公民即需具备良善之人的态度和行为,有具备美德的公民才能维系城邦的和谐。国内学者也一直呼吁尽全社会力量来培育包括公共文明意识、公共参与精神和公共责任意识的公民美德。事实上,公民美德缺乏已经成为一个严重影响城市公共生活质量的因素,1并容易形成公民参与趋弱的恶性循环。第二为公民政治素养。考虑到中国语境及本研究的社区视角,本要素关注社区外公民的政治参与意识及社区内的组织参与行为,前者与中国体制环境相关,后者所指的社区组织参与行为包括参与社区直选及各类民间组织的活动,正如托克维尔所言,“各种结社都是有价值的,一般结社对民主的必要性并不亚于政治结社”(托克维尔,1988:639-640)。第三为公民社会素养。此要素的修订除了沿用马歇尔关于公民享受社会福利及与文明生活相关的各种权利之外,突出强调各种细化的权益保障及维权意识,以及社区生活中与维权相关的对社区治理的态度、社区冲突事件中的维权行为等。

1.参见:朱健刚.2010-01-18.公民社会在社会转型中崛起[N].南方都市报.

2.卢梭认为的自然自由即为追求私人利益的自由,公民自由即为将私人利益与责任融合在一起所获得的自由。

1.参见:陶东风.2009-07-23.公民文化与人文理念[N].中国社会科学报.

具体而言,本文中构成公民性三要素的操作性指标为:

1.公民道德素养。包括“公民公共场所八大文明行为指数”、“公民契约意识”、“公民扶老携幼行为”、“公民扶贫帮困行为”、“公民自愿捐赠行为”、“公民环保意识”等6个观察变量,经赋值转换后形成由低到高的三分定距变量,经信度检验(α值为0.798)和效度检验(β值小于0.01)后累加成一个连续因变量。

2.公民政治素养。包括“公民参政议政意愿”、“参与社区居委会直选行动”、“公民对参与社区居委会直选的评判”、“公民参与社区民间组织的行动”、“公民对社区政务公开的期待度”等5个观察变量,经赋值转换后形成由低到高的三分定距变量,经信度检验(α值为0.821)和效度检验(β值小于0.01)后累加成一个连续因变量。

3.公民社会素养。包括“公民维权意识强弱”、“公民对社保、医保的评价”、“公民对打官司维权的态度”、“公民对社区治理的态度”、“公民在社区冲突事件中的角色扮演”等5个观察变量,经赋值转换后形成由低到高的三分定距变量,经信度检验(α值为0.705)和效度检验(β值小于0.01)后累加成一个连续因变量。

上述三个子因变量在满足内部一致性和有效性检验后直接累加形成“公民性”这一连续的总因变量,加上作为自变量纳入的“城市名”、“市场化程度”、“年龄”、“性别”、“受教育水平”、“收入水平”、“阶层地位”和“是否有产权”等,1所有进入数据分析的变量如表 1所示。

1.上述自变量纳入分析的现实意义和统计学意义详见本文第四部分。

| 表 1 研究变量一览表 |

本文从社区权力多元认同的视角出发考察公民性的建构样态,在研究假设及主要自变量和因变量的设计之下,运行多元线性回归及结构方程进行统计分析,形成五个分析模型:模型一,以社区权力多元认同度为自变量,分别以公民性三要素及公民性指数为因变量;模型二,为考察社区其他变量对公民性建构的影响,除了认同度外,社区满意度指数和社区自治意识也纳入自变量体系,对模型一进行修正,以此验证假设1.1、假设1.2;模型三,由于调查分布在有代表性的五个城市,在模型二基础上增加城市变量,考察不同城市对公民性建构有何影响(假设2.1、假设2.2);模型四,立足个体层面的公民性考察,增加年龄、性别、受教育水平、收入水平、阶层地位和是否拥有产权等控制变量后,分析模型可能发生的变化。另外,社区变量,特别是社区权力多元认同度在所有自变量中的重要作用是模型四考察的重点;模型五,通过结构方程分析个体变量、城市变量和社区变量之间可能的相关性对公民性三要素及公民性总体指数构成新的差异化影响,勾画出社区视角的公民性建构路径图(假设3.1、假设3.2)。

(一) 多元线性回归分析本研究的两个关键变量社区权力多元认同度和公民性经散点图及皮尔逊相关分析后,可发现两者之间存在显著正相关(r=0.224,P值=0.000)。继续以社区权力多元认同度为自变量,以公民性为因变量做线性回归,即获得模型一(参见表 2),其非标准回归系数为0.487,且模型通过检验(P值=0.000),可决系数R2为0.206。这意味着当社区存在多元权力组织,并通过各组织权力的纷争传递给社区居民,影响居民社区生活的同时,也引导其感知到国家、市场和社会互动框架的变迁,提升他们的权责意识和相应的行动能力,从而有利于公民性的建构。如果将公民性三要素进行拆分,各自以新的因变量与社区权力多元认同度进行线性回归(如表 3),虽然各自模型的解释力有限,但仍表明社区权力多元认同度递增,分别对公民道德素养、公民政治素养及公民社会素养都有正向推动作用。它从另一层面给我们提供反思:试想若以居委会为单一权力结构的社区管理形态延续至今,任何市场化的组织或非营利的民间组织及居民的自组织均没有成形,社区居民只能被动接受单向服务,而居委会疲于应付政府工作,无暇顾及居民的利益,社区场景仍将是一潭死水,不仅居民对此没有期待,没有归属感,居民自身也难以借助社区场域来激发自律精神和公共精神。

| 表 2 关于公民性建构的多变量回归分析模型及非标准化系数 |

| 表 3 关于公民性三要素的单变量回归分析及非标准化系数 |

表 2中的模型二进一步增加社区自变量进行逐步回归,以观察社区场景中的非冲突因素如何影响公民性的建构。增设的第一个社区自变量为“社区满意度”,即社区居民对目前社区管理的满意程度。这一自变量表面上与社区权力多元认同度相对应,考察的是社区和谐层面对公民性的影响,不过表 2结果显示,社区满意度的增加同样支持公民性的建构(B值=0.218,P值=0.000)。这似乎暗含社区权力多元认同并不影响社区满意度,或者说社区居民愿意看到多元组织在社区共同参与管理,组织竞争也有利于服务的优质供给,当然居民自身参与其中的可能性也更大。事实上,相关分析证实,社区权力多元认同度与社区满意度这两个变量呈显著正相关。增设的第二个社区变量是“社区自治意识”。这一变量的纳入主要考虑社区多元组织分权的合法性问题,同时也考虑社区作为公民性建构的有效场域,它与城邦自治对公民精神的孕育是否存在殊途同归。调查中对这一选项的设计从对自治的悲观、低调到对自治的认同、参与逐级递升。表 2的回归分析显示,社区自治意识的不断升级同样有利于公民性的建构,说明当社区居民意识到社区自治的合法性存在,并且希望参与其中时,其自身的公民意识也在成长。增设的两个社区变量会同社区权力多元认同度形成的模型二在增加模型解释力的同时(R2=0.242),也通过了显著性检验(P值=0.000),这表明包容多元权力组织的社区场域通过互动及居民的选择性认同正在成为公民性建构的路径依赖。

公民性建构的路径显然非常宽泛,因此除了社区变量,还需将本研究放在更大的社会场景中进一步考察。由于调查覆盖北京、深圳、南京、沈阳和西宁五大城市,以城市为参照体考察公民性建构是否有差异,经一般线性模型检验(GLM),虽然勉强通过检验(P值=0.062),但表明单纯纳入城市变量并不理想,故考虑问卷中的另一变量“市场化程度”。这一变量的引入应和了地区经济发展在某种程度上促进公民意识的成长(Choe,2006),以及市场化进程激起的消费模式是强化而不是削弱公民身份等类似的判断(特纳,2007:71)。本研究关于这一变量的设计是让被访者判断其所在城市的市场化程度,既指涉城市,也触及样本自身对市场化的认知。在模型三中,新增的市场化程度作为控制变量进行逐步回归时也通过了模型检验(P值=0.031),但是对模型解释力的贡献度并没有明显增加(R2=0.247)。这说明相对于社区变量,区域性特征或者说市场化进程并不像预期那样促进公民性成长。究其原因,进一步做分变量回归分析发现,市场化因子除了微弱增进公民的各种权利意识的维护外,对公民的道德素养、政治素养并没有明显提升作用,而后两者恰恰是目前中国公民性中最为缺失的。

除去社区变量、城市变量,有关公民性的探讨必然涉及个体变量。本研究纳入“年龄”、“性别”、“受教育水平”、“收入水平”、“阶层地位”和“是否有产权”这6个个体变量,以控制变量的形式加入回归模型,继续做逐步回归。需要解释的是,职业变量由于没有分层,相关检验未通过,故用包括更多个体身份信息的“阶层地位”来替代。另外,有关“是否有产权”这一变量,在调查时特地注明包括“共同拥有产权”。西方公民身份的研究从一开始就强调产权可能拥有的强大而神秘的力量,事实上,18世纪晚期解决男性公民的普选权问题时,就提出所谓“平等的社会财富观念,而不仅仅是平等的自然权利观念催生了一种作为共同体成员的归属感和公共精神”(希特,2007:12)。表 2的模型四中,6个变量中仅有受教育水平(P值=0.088)和收入水平(P值=0.005)通过了检验,说明公民自身的文化水准和收入水准已在一定程度上开始影响公民性的建构。其余未通过检验被排除在回归模型之外的4个变量分别与公民性三要素做进一步的回归分析后,发现性别对公民道德素养建构、年龄和阶层地位对公民社会素养建构有显著影响,也就是说,这4个变量并不能影响公民性的整体建构,特别是产权因子并未如西方社会那样影响公民意识,这至少暗示中国社会与西方社会在公民性建构的路径依赖上存在差异。而且,模型四的可决系数(R2=0.257)相对其他三个模型也仅有微弱增加,说明公民性作为公民整体的属性,还需在更大程度上依赖社会空间而不是私域空间,这也同时验证了假设3.1和3.2。

(二) 结构方程分析上述多元回归分析从社区视角出发,向外扩展到城市、社会,向内扩展到个体,回答了社区因子、城市因子和个体因子对公民性建构是否有正向显著影响的问题。但是这些因子以何种方式作用,其中哪些是直接影响,哪些是间接影响,以及本文最关注的社区权力多元认同度在所有促进公民性建构的因子中重要性如何?除了本文所引入的自变量外,笔者还将通过结构方程分析发现影响公民性的可能变量。

结构方程首先面对所有自变量的相互关联问题。通过前述回归分析而沉淀下来的对公民性有显著促进作用的社区权力多元认同度、社区满意度、社区自治意识、市场化程度、教育水平、收入水平等6个变量,虽然之前的回归分析中均通过了共线性检验,所有自变量纳入时其容忍度分别在0.7~0.9之间,没有小于0.1,但事实上其内部两两之间仍存在着一定程度的相关,它们共同构成的15组两两相关关系中,除了教育水平与社区满意度、社区自治意识、市场化程度这三组变量之间的相关系数,收入水平与社区满意度之间的相关系数未通过显著性检验外,其余11组变量两两之间均有99%置信度以上的显著相关。这是否意味着这6组变量应以非独立身份纳入分析才能更接近社会现实?其次,有关公民性建构的其他路径虽不是本研究关注的焦点,但仍然需要了解它与本研究纳入的变量相比,特别是与社区权力多元认同度相比,对公民性建构孰轻孰重?再者,统计模型在多大程度上契合事实本身?

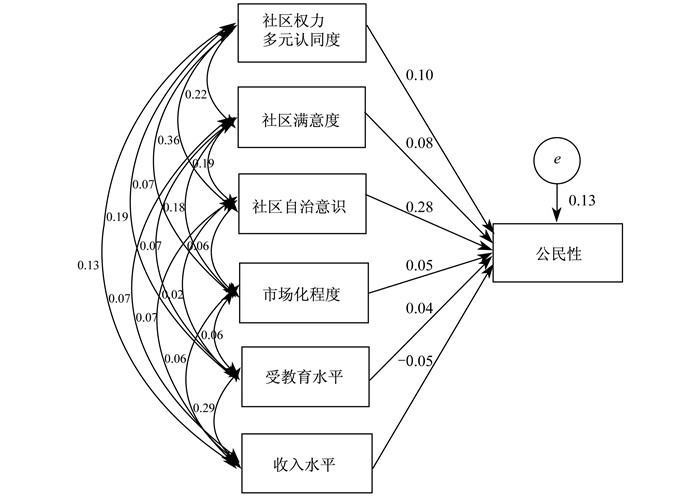

包含标准化回归估计值和积差相关系数的路径分析模型如图 1,模型注解显示,适配度χ2值为0.102(大于0.05的匹配临界值)、RMSEA值为0.01(小于0.05的匹配临界值),均表示接受虚无假设。观察数据的协方差矩阵与假设模型隐含的协方差矩阵相契合,即观察数据与假设模型间可以适配,并且模型未呈现修正指标值,说明预设模型(default model)与数据有较好的契合度。

|

图 1 公民性建构的路径分析模型图 |

图 1中双向箭头符号上的数字为积差相关系数,从图 1双向箭头符号上的积差相关系数上看,由高到低,社区自治意识(r=0.36)、社区满意度(r=0.22)、个体受教育水平(r=0.19)、个体收入水平(r=0.13)、市场化程度(r=0.07)与社区权力多元认同度形成相关关系。但继续做一般线性模型,将社区权力多元认同度作为固定因子引入,将另外5个自变量以随机因子引入,发现这5个变量与社区权力多元认同度一起对公民性的交互作用都未通过检验,也就是说,之前设想的变量间相关或许会以交互作用的方式作用于因变量并未实现。这表明,应该是上述5个变量将其影响纳入到社区权力多元认同度中,以认同度的形式直接影响了公民性成长,而不是通过交互作用实施影响。单向箭头符号上的数字为自变量对因变量的标准化回归系数(或曰路径系数),去除了常数干扰,系数可直接比较各自的影响力。

图 1可形成如下结构方程:

公民性=0.10社区权力多元认同度+0.08社区满意度+0.28社区自治意识+0.05市场化程度+0.04受教育水平-0.05收入水平+0.13其他变量。

上述方程显示,相比其他城市变量和个体变量,社区变量对公民性有较强的影响力。这也进一步支持多元回归分析中有关市场化程度、个体受教育水平和收入水平并非如预期般对公民性建构形成强影响,并再次说明公民性虽然有赖于教育发展和经济发展,但它更主要是以一个公民整体属性而存在,因此更依赖于那些促进公民性养成的、包含制度、组织及成员互动和竞争的社会空间,而社区正是这样的实验场。

图 1中公民性因变量上方的e为残差变量,即除了本研究所引入的变量外,存在其他可能对公民性建构有影响的变量,例如历史因素、体制因素、文化因素等。从模型上看,相比残差变量(其标准化回归系数为0.13),以社区权力多元认同度、社区自治意识等为主要成分的社区变量仍是公民性建构不可或缺的重要因素,也即验证了后两组假设。显然,对残差变量的足够重视也是结构方程分析的特征,至少说明依靠宏大的公民社会场景来促进个体的公民性成长,也许还不如通过社区权力的多元化来得更为直接,更符合中国式建构逻辑。

本文再次使用结构方程,把社区权力多元认同度作为另5个自变量与公民性这一因变量之间的中介变量,分析各变量对公民性的直接影响、间接影响和总影响,虽然能输出模型图,但并未通过检验。这意味着目前通向公民性建构的路径有限,并且各自以相对单一的方式对此构成直接影响,通过自变量中的某一变量或自变量之外的其他变量间接对公民性构成影响的可能性较小。

毋容置疑,城市社区在国家卷入、市场侵入、社会力量导入的联合作用下正在成为一个复杂的社会空间。各类社区组织承接差异化的利益表达,各自采取不同的行动策略,它们彼此协商、讨价还价、妥协互让,或达成相对的共识,或形成纷争的格局。面对不断清晰的权力分化场景,社区居民逐步被激活,他们通过社区领袖的选择、社区权益的保护、社区问题的解决等多条路径表达公民性甚至相对更为理想的社会变迁图景和更为精细的个体成长,公民性在社区行动中更易得到彰显,城市社区也正在成为公民社会的实验场。

回顾本文对社区权力多元认同度和公民性这两个关键概念的操作化,以及扩充变量之后的回归分析和结构方程分析,可以得出如下结论:多元组织结构比单一组织结构,冲突的社区场景比和谐社区场景,公共的社区空间比个体的私域空间,更有利于公民性的成长。与20世纪中后期西方社会治理培育公民成为介于国家与市场之间的重要社会力量一样,始于30年前的中国城市社区发展同样提供了类似的机遇,国家和地方政府通过法律制定和政策创新让渡部分社区权力,市场化公司经受自下而上的业主挑战,业主以自治主体的身份不断通过维权扩大合法性权力,民间组织在政府孵化和社会支持下逐渐拓展成长空间……如此动态变迁的多元组织场景,其实将社区居民这一所有社区服务的承载主体推向了前台,他们以自身与各组织的互动为基础,在不断遴选最优管理者的同时,也培育了权责观,并由此觉醒了公民意识。

本文的两个关键性维度,还需做进一步讨论。首先,社区权力多元认同只是社区发展的中间样态,虽然目前并没有清晰地呈现权力整合,分而治之或多元共治的局面或许还将维系相当长时间,但有冲突就有冲突的解决,由此形成的广泛认同是否有利于公民性的成长也更值得期待。在社区组织结构演变的过程中,最大的变数来自社区工作站、业主委员会和社区民间组织的发展轨迹。调研显示,在北京、深圳等地,社区工作站由于合法地承接政府终端的行政工作,在居民心目中有替代居委会扮演政府在社区中的管理者的趋势,而居委会事实上的合法自治角色是否会向业委会传递,这不仅是组织变迁的问题,更重要的是需获得社区居民的认同,依赖社区居民的自治意识及公民性的成长。同时,社区民间组织非法人存在的局面正在不断得到改观,政府孵化社区民间组织的热潮也在涌动。这其中隐藏着新的问题,即社区民间组织的政府化倾向是否会重蹈社区居民参与不足的覆辙?另一需要讨论的问题是公民性的测量。本文对马歇尔的公民性三要素进行了本土化改良,从单一的权益性公民观推演至权责并存的公民观。除了公民道德素养是与社会大环境有关的一般性素养外,公民政治素养及公民社会素养则在一定程度上能在社区活动中得到反映并获得测量。但这仍然只是过渡性的操作方案。随着改革的深入和社会的变迁,公民性的操作性界定也会遭遇新的语境,这与公民理念在世界范围内不断更新的演变过程相契合。

最后需要讨论的是,从结构方程分析可看出,除了社区变量、城市变量和个体变量,影响公民性建构的残差变量明显存在。这与学界普遍认同的中国公民社会孕育不足相关。这些残差变量究竟是体制因素、历史因素或是文化因素,还需在持续观察中国社会变迁的前提下对公民性建构问题进行更深入的研究。

Aristotle. 1948. Politics. Oxford: Clarendon Press.

|

Bueker Catherine Simpson. 2009. The Limits of Political Citizenship. Society(46). |

陈云松. 2004. 从"行政社区"到"公民社区". 城市发展研究(1). Chen Yunsong. 2004. From 'Administrative Communities' to 'Civil Communities'. Urban Studies(11). |

Choe Hyun. 2006. National Identity and Citizenship in the People's Republic of China and the Republic of Korea. Journal of Historical Sociology(19). |

Clark Terry Nichols. 1975. Community Power. Annual Review of Sociology(1). |

Dahl Robert A. 1958. A Critique of the Ruling Elite Model. The American Political Science Review(52). |

高鉴国. 2002. 美国社区权力结构的研究方法. 社会(7). Gao Jianguo. 2002. Methodology of American Community Power Structure Study. Society(7). |

希特德里克. 2007. 何谓公民身份. 长春: 吉林出版集团. Heater Derek. 2007. What Is Citizenship. Changchun: Jilin Publishing Group. |

Heberer Thomas. 2009. Evolvement of Citizenship in Urban China or Authoritarian Communitarianism?. Journal of Contemporary China(18). |

Hunter Floyd. 1953. Community Power Structure. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

|

Keane Michael A. 2001. Redefining Chinese Citizenship. Economy and Society(30). |

Li Jun. 2009. Fostering Citizenship in China's Move from Elite to Mass Higher Education. International Journal of Educational Development(29). |

吕大乐, 刘硕. 2010. 中产小区:阶级构成与道德秩序的建立. 社会学研究, 6(6). Lui Tai Lok, Liu Shuo. 2010. A Middle-Class Community: Class Formation and the Builing of a Moral Order. Sociological Studies, 6. |

马歇尔 T.H.. 2007. 公民身份与社会阶级. 南京: 江苏人民出版社. Marshall T. H. 2007. Citizenship and Social Class. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

闵学勤. 2009. 转型时期居委会的社区权力及声望研究. 社会(6). Min Xueqin. 2009. A Study on Residential Committees' Community Power and Prestige in the Transformation Period. CJS (Society)(6). |

Parry, G. 1991. "Conclusion: Paths to Citizenship", in U. Vogel and M. Moran (eds. ), The Frontiers of Citizenship. Basingstoke: Macmillan.

|

任慧颖. 2005. 公民社区:一种重要的社会整合机制. 山东科技大学学报(1). Ren Huiying. 2005. Civil Community: A Principal Integrating Mechanism. Journal of Shandong University of Science and Technology(1). |

Schulze Robert O., Blumberg U. Leonard. 1957. The Determination of Local Power Elites. The American Journal of Sociology(63). |

Smart Alan, Josephine Smart. 2001. Local Citizenship: Welfare Reform Urban/Rural Status, and Exclusion in China. Environment and Planning A(33). |

托克维尔. 1988. 论美国的民主. 北京: 商务印书馆. Tocqueville Alexis de. 1988. Democracy in America. Beijing: The Commercial Press. |

特纳布赖恩. 2007. 公民身份与社会理论. 长春: 吉林出版集团. Turner Bryan S. 2007. Citizenship and Social Theory. Changchun: Jilin Publishing Group. |

王颖. 2006. 公民社会在草根社区中崛起. 唯实(10). Wang Ying. 2006. The Rise of Grassroots-Communities in the Civil Society. Reality Only(10). |

朱健刚. 2010. 社区组织化参与中的公民性养成. 思想战线(2). Zhu Jiangang. 2010. The Civility Forming of Community Organizational Participation. Thinking(2). |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31