近年来,频发的群体性事件成为影响中国社会稳定的重要问题之一,越来越引起社会学界的关注。从社会学的视角来看,群体性事件可归入集体行动的研究范畴。所谓集体行动,是指“有许多个体参加的、具有很大自发性的制度外政治行为”(赵鼎新,2006:2)。一般认为,“群体性事件是指由人民内部矛盾引发的、十人以上群众自发参加的、主要针对政府或企事业管理者的群体聚集事件,其间发生了比较明显的暴力冲突、出现了比较严重的违法行为,对社会秩序造成了较大的消极影响。”(应星,2009)依照不同标准,国内学界对群体性事件有不同的分类。于建嵘(2006、2009)将群体性事件分为五类:维权事件、泄愤事件、社会骚乱、社会纠纷和组织犯罪;单光鼐(2009)基于西方学界的观点,将其分为共意性群体事件和冲突性群体事件两类,等等。本文采纳张静的分类法,即依据参与主体、目标诉求和行为特征等标准,分为利益主导型群体事件和价值主导型群体事件两种1。其中,“利益”特指物质利益,“利益主导”是指在面对各种矛盾、冲突和决策时,主体以维护自身利益为中心所持的基本立场、态度和倾向。2所谓价值主导或价值导向(value-orientation),是指在面对各种矛盾、冲突和决策时,主体基于某种价值观而体现的立场、态度和倾向。3一般而言,利益主导型群体事件的参与主体是直接利益受损者,行动目标为利益诉求,抗争策略基于理性需要。4价值主导型群体事件的特征表现为:参与主体不仅包括直接利益受损者,还包括大量无直接利益受损者;行动目标为价值诉求(如“社会公正”等);抗争策略多受特定情境和心理因素影响,常伴有针对公权机关的程度不等的暴力行为。

1.张静的这一有关群体性事件类型划分的观点,曾在工作坊阐明。

2.参见:中国大百科全书编写组,《中国大百科全书》(14),中国大百科全书出版社,2009年第2版,第69页。

3.这一界定参考了《中国大百科全书》“价值观”词条。参见:中国大百科全书编写组,《中国大百科全书》(11),中国大百科全书出版社,2009年第2版,第243页。

4.在现实中,利益主导型群体性事件基本等同于人们所指称的“维权事件”。

近年来,价值主导型群体事件增多,如万州事件(2004)、池州事件、瑞安事件(2006)、大竹事件(2007)、翁安事件(2008)、马鞍山事件(2010)等,而本文所讨论的SS事件(2009)也属此类群体性事件。虽然此类事件引起了学界和政府的极大关注,但深入的相关研究目前尚不多见。

(二) 文献回顾1.西方的集体行动理论研究

大体而言,西方关于集体行动的研究范式有三种:传统范式、现代范式和新社会运动范式。传统范式认为,集体行动是社会病态的表征,其本质是病态的、非理性的情感行为,参与主体是社会弱势群体(勒庞,[1895]2007;Blumer,1946;Smelser,1962;Gurr,1970)。现代范式否认心理、情感因素的重要性,认为集体行动是社会生活的常态延伸,其本质是一种理性策略,参与主体是社会政治生活中的积极分子。这一范式以资源动员理论和政治过程理论为代表。资源动员理论认为,某一集体行动所能动员的资源总量将决定其规模大小和成败,它强调精英群体、动员结构和国家的重要性(Olson,1965;McCarthy,Zald,1973)。政治过程理论则认为,集体行动是社会边缘群体的理性反抗策略,强调政治机会、内生组织(indigenous organization)、意识形态和话语等因素的重要性(Tilly,1978;McAdam,1982;Tarrow,1996、1998;Gamson & Meyer,1996;Costain & McFarland,1998)。尽管上述理论依然居主导地位,但是,社会建构论试图修正其不足,认为在强调工具理性的同时,应重新认识价值理性、象征符号和意义的重要性。当前,也有学者强调国家在应对集体行动过程中的举措以及参与者心理因素和微观逻辑变化和演进方面的重要性(Wilkinson,2009)。

盛行于西欧的新社会运动范式认为,二战后社会变迁带来的新认同感和新价值观催生了一系列社会运动(如女权运动、人权运动、环境运动、和平运动、同性恋运动等)。具体说来,引发社会运动的重要因素包括新社会阶层的出现(Touraine,1971)、资本主义合法性危机(哈贝马斯,[1973]2000)、新的社会价值(Cohen,1985)、新的自我认同(Melucci,1989)和新的社会问题(Inglehart,1990)等。

上述范式中的一些概念在某种程度上可以用来解释中国的群体事件。如传统范式所重视的情感心理因素,现代范式所强调的理性选择、政治机会和话语,以及新社会运动范式所关注的新价值观等。然而,应当看到,从总体上说,西方集体行动理论难以完全阐明中国的群体事件。因为,第一,上述范式主要是基于西方的社会结构和文化背景的理论构建,不可能关照中国现实,那些分析范式在其自身社会中的适用性尚遭质疑,用来解释中国的集体行动时更需仔细甄别。第二,中西方社会的集体行动存在较大差异,二者在法律的现实功能、人们对司法制度的信任度以及维权方式方面各自有着明显的特点。大致说来,西方人多信任法律,倾向以法律维权,而中国的民众特别是底层民众缺乏对法律的信任,倾向于体制外抗争,所以,西方社会中的集体行动更多地关注法律规则的改变,中国社会中的集体行动则往往强调法定权益的维护。1第三,西方学者往往以某几个要素构建模型解释集体行动机制,但是,这些要素在中国的效度尚需进一步考证。尤其是某些因素在西方的集体行动中并不重要,但对中国而言,却是非常重要的。因此,运用西方的集体行动理论解释中国集体行动时,应当特别重视利益协调机制、社会结构和文化背景等现实差异。

1.西方集体行动主要关注规则的改变。如,2010年10月,法国爆发的全国性罢工运动旨在反对一项即将在国会通过的推迟退休年龄的法令。又如各类女权运动、和平运动、同性恋运动等多是针对权利规则改变而进行的抗争。中国集体行动关注的重点往往是法律、规则确定的公民具体权益以及围绕着这些权益的分配所体现的公正性问题,如征地农民的抗争、改制企业工人抗争、农民工讨薪、城市拆迁等。

海外学者对中国社会集体行动的既有研究主要集中于利益主导型群体性事件,如农民的维权抗争(Perry,1985、2008;O’Brien & Li,1996、2006;Bernstein & Lü,2003;Cai,2003;Ho,2003;Michelson,2007)、国企工人抗争(Lee,1998;Chen,2006)和业主维权(Read,2003)等。虽有一些海外学者涉及价值导向的集体行动如红卫兵运动、天安门事件等(zhao,2001;Walder,2006),但基本上尚未涉及当前有关中国社会转型时期价值主导型群体性事件的研究。

2.国内研究现状

目前,国内学界有关集体行动的理论研究主要体现在以下两个方面,即译介西方理论和构建中国的集体行动理论。国内已经出版了许多西方集体行动理论的译著(亨正顿,[1968]1988;奥尔森,[1965]1995;莫里斯、缪勒,[1992]2002;道格、塔罗、蒂利,[2001]2006;克罗齐耶等,[1977]2007;费埃德伯格,[1993]2008;蒂利,[2003]2006、[2004]2008、[2004]2009)。与此同时,国内学者在建构中国的集体行动理论方面,其研究重点主要是围绕群体性事件的概念、类型、动因、机制及发展趋势展开讨论。目前,国内学界对群体性事件概念的界定尚未达成共识(王国勤,2007;应星,2009;宋维强,2009;于建嵘,2009)。相对而言,在群体性事件的类型学研究方面,进展比较明显(单光鼐,2009;于建嵘,2009;张静,2010)。此外,在有关集体抗争的动因、机制以及发展趋势和消解策略的分析和探讨方面,许多研究主要是基于宏观视角(肖唐镖,2003;于建嵘,2006;刘能,2009;单光鼐,2009;陈映芳,2010;孙立平,2010;吴长青,2010;张静,2010),这也可以看作是中国学者的一个特点。

在实证研究方面,学者们通过某一或某些案例如农民维权(应星, 2001, 2007;刘玉照,2006;吴毅,2007;于建嵘,2007;宋维强,2009)、国企工人抗争(佟新,2006;游正林,2006)、业主维权(孟伟,2005;张磊,2005;陈鹏,2010)、环境抗争(冯仕政,2007)等的研究,侧重于关注群体性事件的动因、机制的具体分析。需要特别指出的是,上述诸多研究大多数还是限于利益主导型群体性事件,基本上没有涉及价值主导型群体性事件,不过,应星、陈映芳和吴长青等人的研究开始强调集体行动中道德价值因素的重要性。还有的学者已经开始考察价值主导型群体事件与其他群体事件的差异,并对此类事件的界定和心理解释机制进行了研究(于建嵘,2009),但是,将此类事件称为“泄愤事件”似有主观动机预设之嫌,其对心理机制解释的精确性尚需进一步验证。此外,也有媒体人士所做的个案研究,如瓮安事件研究(刘子富,2008),但该书重点在于描述事件过程和剖析事件发生的社会经济原因,对参与主体的行动特点及逻辑演进等着墨不多。

通过上述的大致梳理可知,尽管当前我国价值主导型群体事件的社会影响非常广泛,冲击力十分强劲,亟需予以深入研究,但相关的研究成果并不多见。有鉴于此,本文以完备详尽的实证资料为基础,从微观层面考察群体性事件参与主体的行为互动及其逻辑演进,剖析利益与价值因素的交替主导效应,进而解释聚集者何时、因何、如何参与和退出集体行动,希望弥补学界在此方面研究的不足。

(三) 案例事实与研究资料2009年6月17日,H省J市SS市皇都大酒店厨师TYG坠楼非正常死亡。1由于死者亲属质疑警方调查后所作出的自杀结论,且不能与酒店就赔偿金额达成一致,因而采取了阻断交通的行动,导致6万余人聚集围观,部分聚集者多次与警方发生冲突,警民“抢尸”拉锯战长达80小时。6月21日凌晨,尸体运往殡仪馆,聚集人群散去,事件平息。6月25日,尸体火化,法医鉴定结果为死者系从高层坠楼身亡。10月17日,法院对参与SS事件的违法者进行了审判,至此,SS事件告一段落。有学者根据西方的定义认为SS事件属骚乱范畴,2笔者基本认同这种判断,但是,汉语“骚乱”一词的能指具有刚性,往往会使人联想起种族骚乱、政治骚乱等,因此,本文将SS事件纳入价值主导型群体性事件范畴予以研究。

1.文中地名、人名已做技术处理;SS市是由J市所管辖的县级市。

2.西方学者对骚乱(riot)的界定是:“50人以上破坏或掠夺财产、袭击他人或迫使受害者做出某些举动的群体性偶发事件”(Bohsted,1983:5)。

本文所涉及的资料包括一手调研资料、档案文书和报刊网络信息等。第一手资料来自笔者对SS市事件的三次调研。第一次调研时间是2009年6月21日至24日,正值SS事件发生之际,其间,笔者作为市民代表进入皇都大酒店现场查看,并到死者家中、殡仪馆对亲属作了访谈,还访谈了现场目击者、普通市民及政府公务员等。第二次调研时间是2009年8月15日至21日,正值对SS事件中严重肇事者的抓捕审判期。笔者进一步访谈了SS市市民、死者亲属,并到市委宣传部、信访部门、政法委、市健康门诊机构等处调研。第三次调研时间是2010年4月6日至16日,此时距SS事件宣判已经过去半年的时间。笔者在SS市和GA县藕池镇发放问卷1 000份,回收有效问卷818份。

本文涉及的档案文献包括SS事件的起诉书、各类审理卷宗、审判书及政府处置报告等文献资料。此外,本文还参考了报刊网络上所能搜集到的相关信息。

SS事件中的行动主体可分为三类:直接利益受损者、无直接利益受损者和当地政府。直接利益受损者主要指死者亲属。无直接利益受损者包括积极参与者和非积极参与者,前者主要指有组织、动员(煽动)、非法募捐和“打砸烧”等违法行为者,后者主要指有围观参与行为但无明显违法行为的人。政府则指广义上的当地政权机关,包括其党委系统、立法、行政和司法机关。1此外,酒店、网络虽也是重要参与主体,但其在现场的行为互动较少,本文不予详述。

1.一些现场的“知情者”认为,SS事件因政治斗争而引发,是某些官员为“对付当时的(SS市)市委书记而指使人将事态闹大的。”参见吃汤面老人访谈记录(TMZ,20090820。注:TMZ为技术处理后的被访谈者名,20090820为访谈日期。下同。)已有调研资料中也有某些线索与此观点相呼应。如有文章曾指出,SS事件发生时,时任市委书记ZM曾在一次会议上公开说:“有人要搞我。”显然,ZM认为是政治斗争中的对手想利用SS事件打击他。此外,某些死者亲属的访谈记录似乎也能提供一些线索。如一名死者亲属说:“有一次,酒店里人多感觉太闷,我感觉要晕倒,想到酒店外透气,周围有几个人坚决不许我离开(现场),后来是大儿子把我背出酒店,送去医院的。当时我在儿子背上已经睁不开眼了,也没有力气说话。你说,是不是酒店的人要故意害死我?”(死者亲属M,20090818)显然,酒店闹出一个人命已经很麻烦,没有理由和动机再加害死者亲属。如果死者亲属再死在酒店内,对酒店更为不利。可以肯定的是,这些不顾死者亲属死活,决意将事态闹大者,显然不是出于真正的同情和帮助死者亲属而希望将事情闹大。那么,这些人是否受到“要搞市委书记的人”指使?有意把事情弄大,以打击市委书记?又如,还有人说:“现场闹得最厉害的人是吸毒的(人)和要”借刀杀人“的人(即为打击政敌,指使人将事态闹大者)。”(死者亲属D,20100408)虽然上述线索可以提示人们:在某些群体性事件背后可能存在政治权力斗争的因素,但是,目前尚无充足证据支撑这一观点。有鉴于此,对于这类参与主体的行为,本文不予探讨。

二、SS事件中政府的主要行动价值主导型群体事件可分为四个阶段:诱发期、酝酿动员期、聚集对抗期和平息恢复期。就SS事件而言,诱发期是指偶然诱因出现的时期,即TYG非正常死亡情况发生,死者亲属与酒店、政府谈判的时期;酝酿动员期是指谈判破裂,死者亲属形成体制外抗争的动机且心理倾向增强并积极筹备采取行动的时期;聚集对抗期是指人群大规模聚集并与政府对抗、发生“打砸烧”行为的时期;平息恢复期是指尸体运离现场、群众散去,事态趋于平息、秩序逐渐恢复的时期。在诱发期,政府的主要行动为:出警、成立处理事件的临时机构、组织亲属与酒店谈判等。在酝酿动员期,政府主要行动为:试图强行将尸体运至殡仪馆、与死者亲属谈判等。在聚集对抗期,政府主要行动为:以警力处置事件,劝离、疏散群众,与死者亲属协商谈判,抓捕违法人员等。在平息恢复期,政府的主要行动为:与死者亲属协商签订协议,抓捕违法人员,在政府内部开展整改工作等。

以SS市“维稳办”和公安局撰写的《SS市“6·17”群体性事件处置经过》和GJM镇党委的《关于我镇参加处理TYG死亡事件的报告》等文件及相关资料为基础,笔者归纳了SS事件地方政府主要行动表(见表 1)。需指出的是,表 1的归纳主要依据的是政府公文,只对政府的行动作中性的要素或过程描述,至于政府处置行为存在哪些不当与缺陷,并未被纳入表中。事实上,在SS事件形成和发展的各个阶段,当地政府相关的处事方式暴露了当前中国地方治理的普遍性问题。在诱发期,政府反应冷漠,埋下隐患。在酝酿动员期,政府工作方式简单粗暴,漠视相关者的权益,而且对有参与迹象的部分群众因种种困难所导致的不满情绪缺乏充分的认识。在聚集对抗期,不能根据事态发展采取果断措施阻止事态恶化,导致现场秩序失控。在平息恢复期,签订“无法律效力”的权宜式“免责协议”;政府各部门的“民主评议”、“政务公开”的举措形式化的成分远甚于实质性内容。事件平息后,政府对内总结经验教训,对外却极力回避SS事件,似有“家丑不外扬”的做派。地方政府的这一系列反应,不仅使自身陷于极为不利的被动局面,而且造成了民众对当地政府信任度的下降,甚至还在某种程度上对体制外抗争倾向的升温产生了影响。

| 表 1 SS事件中地方政府的主要行动 |

在SS事件中,死者亲属认为自己是直接利益受损者,围观群众也持相同观点。尽管酒店承租人认为,酒店遭“打砸烧”损失惨重,也是直接利益受损者,但大多数市民却认为,酒店是罪有应得,因为酒店是“黄赌毒”黑窝,是导致TYG死亡的祸根(附近居民WJH,20090622;AJ美发店老板,20090815;美容师QJR,20090816;EJ餐厅老板,20090817;大排档老板ZJ,20090817;皇都大酒店对面烧饼摊摊主WDL,20090818等)。在整个事件中,酒店承租人所采取的行动主要是两次与死者亲属谈判以及送赔偿金至殡仪馆。从公安机关对酒店承租人的询问笔录可以看出,酒店方的行动目标始终是推脱责任,试图尽量将损失减至最小。显然,酒店方的所有行动是由利益主导的,所以比较清楚明了。以下,笔者侧重分析死者亲属的行动及其逻辑演进。

(一) 利益主导的谈判逻辑:诱发期谈判是死者亲属的主要行动。但围观者的言论令死者家属改变初衷。最初,家属代表与酒店方协商一致,酒店大体同意赔偿三万五千元,尸体运往殡仪馆。现场围观者得知消息后,纷纷议论并抱怨死者亲属:“死个狗都不止赔三万块钱。你要钱,我给你三万块钱。这个酒店几年前也死了一个姑娘,也说是自杀。这人活得真没的意思。……要是哪个有钱、有权的人想搞死一个人,出两三万块钱就解决了,现在的社会太黑了。”(EJ餐厅老板,20090817)类似言论对死者亲属产生了极大的影响。此后,当政府工作人员再次组织死者亲属协商谈判时,部分亲属冲击会场,扬言要把事情闹大,1致使最初的谈判无果而终。

1. 《H省SS市人民法院刑事判决书》〔2009〕S刑初字第83号,第4页。

上述事实表明,在诱发期,死者亲属关注的中心是赔偿额度以及赔偿金额与他们所了解到的社会评价是否相符,其行动及逻辑大致可归纳如下:行动目标为合理赔偿金额,行动方式是协商谈判,行动逻辑是利益主导的谈判逻辑。尽管死者亲属冲击会场扬言要将事情“闹大”,但这一威胁只是为了施压以获取合理的赔偿金。换言之,主导死者亲属行为的核心要素还处于物质利益层面,价值要素还未真正得到激发。

(二) 利益、价值共存的抗争逻辑:酝酿动员期在酝酿动员期,筹备抗争是死者亲属的主要行动,其行动重心从谈判转向筹备抗争。一、通过网络发布信息,积极联系媒体,争取社会关注;二、拉横幅,阻断马路交通,以引起政府、市民更大的关注;三、封堵酒店大门,准备煤气罐、汽油,阻止警方“抢尸”;四、购买喇叭,用于聚集群众。1网络信息和横幅内容表明,死者亲属关注的重点不仅体现为对赔偿金的关注,而且开始强调社会不公、寻求公道等价值话语。

1. SS市“6·17事件”检察院卷(一)讯问笔录,第114页。

这一时期,死者亲属的行动目标为价值诉求与利益诉求共存,基于与酒店、政府谈判后的感受,死者亲属认为:酒店恃强凌弱,当地政府不主持公道。事实上,此时,死者亲属如能得到其认可的“合理”赔偿,筹备抗争的行动极有可能就会终止。但是,他们对当地政府和酒店的行为感到失望。一名亲属明确表示:“不相信SS政府,也不相信省政府,要中央来人才行(才能查明死因)。”(死者亲属S,20090623)在这种情境下,丧失亲人的悲痛感、不能通过体制内途径解决问题的“挫折感”、不能维护家族尊严的“羞耻感”和围观者支持的“力量感”等强化了死者亲属的抗争倾向,2他们进而认为,“闹大”是“讨公道”的唯一方式。这里所说的“公道”,其含义在于:查明死因和给予合理赔偿。这意味着死者亲属的行为目标不仅包括利益诉求,还强调价值诉求,而“讨公道”等价值诉求是有效的动员话语,旁观者的参与契机开始呈现,大规模集体行动呼之欲出。

2.此处内容参考了欧博文和李连江(O’Brien & Li, 2006:80-90)关于伦理因素促成抗争策略变化的观点。

(三) 价值主导的抗争逻辑:聚集对抗期抗争是死者亲属的主要行动。这一时期,死者亲属的行动以“护尸”抗争为中心,同时继续与政府谈判。其主要行动如下:第一,动员群众参与。死者亲属请人动员围观者聚集;以磕头、敬烟、打招呼等行动聚集、挽留围观者。第二,阻止警方“抢尸”。死者亲属联合群众,以暴力和非暴力方式多次阻止警方“抢尸”。如,购买啤酒,阻断交通,堵住酒店大门,以酒瓶、砖块击退警方。第三,采取拖延策略。家属代表虽然不正面对抗政府,不拒绝与政府谈判,但强调“查明(死因)真相,给死者和家属一个说法。”(死者亲属X,20090623)又如,死者亲属曾要求:由中央派人在皇都大酒店对死者进行法医鉴定,以保障结果的公正性(死者亲属S,20090623)。

这一时期,死者亲属的行动目标是保护尸体,留存证据以争取“公正处理”,行动方式是暴力与非暴力相结合,行动逻辑是价值主导的抗争逻辑。虽然死者亲属继续保持与政府的谈判,但其行动的重心是在现场动员并主导民众参与抗争,试图借助围观者的声援力量对政府施压。为动员更多人参与聚集,死者亲属以“讨公道”的价值诉求作为动员话语。后来笔者所做的问卷调查统计结果表明,“讨公道”的价值诉求确实是非常奏效的动员话语,导致更多旁观者因同情而参与集体行动(参见表 4)。

(四) 利益主导的合作逻辑:平息恢复期在平息恢复期,谈判、自保是死者亲属的主要行动。当近万名武警逐渐控制现场秩序时,死者亲属同意将尸体运离酒店,送往殡仪馆做法医鉴定。聚集者逐渐散去。这一时期,死者亲属的主要行动如下:第一,签订协议。在殡仪馆,死者亲属与政府谈判并签订赔偿和“免责”协议,协议强调:“死者亲属在‘6·17’整个事件过程中所发生的非组织、参与打砸烧的其他行为,市政法机关免予处理。”1第二,辩解与推诿。面对司法部门的抓捕和问话,所有死者亲属都极力辩解、推诿以求自保。2第三,个别的抗争。绝大多数死者亲属选择与政府合作的立场。3但也有少数抗争行为。如众多死者亲属被抓捕后,死者父亲曾试图到政府机关所在地以自杀相威胁。需要指出的是,这一抗争行为以保全家族利益为目标,即争取死者亲属不被追究法律责任。

1. (SS)市善后协调领导小组:《关于“6·17”事件与死者亲属有关事项的协议书》,2009年6月24日。

2.参见检察院卷宗的相关问询笔录。

3.死者4名主要亲属有3人同意在法医鉴定结果出来前火化遗体,并签字。(死者亲属D,20090818)

这一时期,死者亲属的行动目标是在争取查明死因和合理赔偿的同时,确保参与事件的家族成员不被追究责任;行动方式以谈判、辩解等为主;行动逻辑是利益主导的合作逻辑。当聚集者逐渐从现场散去以后,死者亲属放弃暴力抗争,试图与政府合作的主动性更加明显。与此相应,死者亲属的目标诉求重点又从价值转向利益。具体表现为,其所关心的重点首先是家族中的参与者能否免于追究法律责任;然后才是争取为死者“讨公道”和合理赔偿。换言之,在自保和“为死者讨公道”之间,死者亲属更看重前者。这表明,死者亲属的行动由利益主导,可用功利主义理性予以解释。综上所述,在SS事件中,死者亲属的行动逻辑演变经历了利益主导—利益价值并存—价值主导—利益主导的过程。这也表明,整个事件因利益出发,最后回归利益,经历了利益—价值的轮回。

四、无直接利益受损者的行动及其逻辑演进尽管有关工具理性的理论可以解释直接利益受损者的行动,却难以解释大量其他无直接利益受损者的参与行为。在SS事件中,最多时有6万多民众聚集于现场,其中不仅有当地群众和附近村民在现场参与,而且相邻省县的许多民众也专程赶往现场围观。这些人本来与事件无关,那么,他们是在什么时候,为了什么,以何种方式参与到事件之中的呢?其行动逻辑又是如何演进的?以下,笔者着重来讨论这些问题。

(一) 好奇心主导的“围观逻辑”:诱发期在诱发期,围观者无明确行动目标。最早发现厨师TYG非正常死亡的是路过的市民和附近居民。这时围观人数规模较小。他们的行动是围观议论,主要议题有:是自杀还是他杀?死者的身份及生前的情况如何?酒店老板有什么“背景”?该酒店以前发生的非正常死亡究竟是怎么回事?赔偿金是否会公正……(附近居民WJH,20090623;皇都酒店对面小卖店YU老板,20090817)。总之,大体上说,这一时期围观者无明确行动目标,其行动逻辑可归结为受好奇心驱使的“围观逻辑”。

(二) 蕴含价值的“侠客逻辑”与“围观逻辑”并存:酝酿动员期在酝酿动员期,围观者规模逐渐扩大,从几十人突破到百人,并很快增至数百人,在这一阶段,好奇心主导的围观、表示同情的议论以及“抱不平”的情绪等主导着围观群众。然而,恰恰是这类议论和情绪性互动,对死者亲属产生了重要影响。如有人说:“你的伢子死得冤啊。这里以前也死过一个姑娘。跟你的伢儿一样。也是搞死了从楼上甩下来的……”(围观群众聊天记录,20090622)此类言论及众人的附和,使死者亲属很快改变了主意,决定为死者讨还公道。

这一时期,“侠客逻辑”与“围观逻辑”并存。围观者分为两类:一类是单纯的“围观者”,在现场询问、与旁人一起猜测或发表一番感慨后离开现场;第二类是敢于直言的“义愤人士”,他们在现场仗义执言,敢于表达对行政部门、酒店的强烈不满,为死者亲属出主意,有帮助弱者“伸张正义”的意愿。“义愤人士”的言行具有较强的感染性。随着围观议论时间的持续和围观人数规模的扩大,上述两类人的行动目标、方式和行动逻辑的差异性开始呈现得越来越清楚。单纯的“围观者”无行动目标,行动方式是围观议论,行动逻辑可归结为“围观逻辑”。情绪不断激动起来的“义愤人士”议论的话题,则逐渐从对事情本身的评论扩展到伦理道德层面,言说方式带有打抱不平、鼓动与出谋划策的意味,行动逻辑是由价值(社会公正)主导的侠客逻辑。此时,虽然“义愤人士”没有明确的行动目标,但打抱不平、声援弱者的言谈中蕴含有价值因素的萌芽,其鼓动抗争的言行可以看作是一种主动参与行为。

(三) 价值主导的“对抗逻辑”和“围观逻辑”:聚集对抗期在SS事件的聚集对抗期,死者亲属和积极参与者的动员效应彰显,聚集者规模急剧扩大,开始突破千人直达数万人。聚集者的行动既有围观行为,也有“打砸烧”等违法行为。

1.参与者在核心期各个阶段的主要行动

(1) 围观。SS城区共有市民14万余人,聚集对抗期现场围观者最多时达6万余人。众多聚集者的围观最终促成了超大规模的SS事件。(2)动员。为聚集、挽留现场人群与警方对峙,死者亲属和积极参与者采用多种方式进行有效动员。如受死者亲属之邀的煽动者CBS,不仅在酒店前挥舞木棒举臂高呼煽动人群聚集,还鼓动死者亲属以下跪、敬烟的方式聚拢、挽留群众;鼓动群众打砸公安干警。1又如,另一煽动者WCS则组织群众捐款,“部分款项用于购买啤酒瓶打砸公安干警。”1(3)传播交流。现场围观者交流传播不同版本的信息,主要内容为:交流对SS政府不满的感想,表达对酒店方推卸责任的愤怒和对死者家族的同情(调研笔记,20090622);交流与警方对峙、冲突的经验。如,“小个子年轻人在人群中炫耀:‘刚才我们将警车里的五六个警察揪了出来,这辆警车就是我们掀翻的。’”2(4)对峙。聚集者以封堵现场、与警方对峙的方式阻止警方“抢尸”。如参与者帮助死者亲属封堵酒店大门,以阻止政府工作人员搬运尸体。当民警进入现场时,被聚集者以酒瓶、砖石击退。(5)捐款、甚至采取激进的“打砸烧”等违法行为。在这一阶段,许多参与者通过组织捐款筹集款项,购买抗争所需物品,对抗警方,“打砸烧”行为均指向公权机关及相关人员和酒店。其后果是:“62名公安民警、武警战士受伤,其中10人轻伤;16部警车、防暴车和消防车遭不同程度损毁;皇都大酒店被焚烧;市疾病预防控制中心门诊部大楼3、文山派出所办证大厅被打砸;皇都大酒店周边企业、学校、金融机构、医疗机构和人民团体及社区的工作、生产、经营、教学秩序受到严重干扰……”4

1. 《H省SS市人民法院刑事判决书》[2009]石刑初字第83号,第14-15页。

1. 《H省SS市人民法院刑事判决书》[2009]石刑初字第83号,第16页。

2.同上:第24页。

3.市疾病预防控制中心,也被当地市民称为"防疫站"。防疫站一楼分为两部分:门诊部和SS市健康门诊。SS市健康门诊位于皇都酒店正对面,是政府为登记备案的吸毒人员提供替代品美沙酮的场所。2009年6月21日,市领导在健康门诊楼顶向聚集人群喊话时,一楼大厅不锈钢防护门被部分聚集者砸毁。

4. 《H省SS市人民法院刑事判决书》[2009]石刑初字第83号,第6页。

2.价值主导的“抗争逻辑”和“围观逻辑”

在聚集对抗期,非积极参与者的行动限于围观,其行动逻辑为价值主导的“围观逻辑”。积极参与者的行动目标是为死者亲属保护尸体以讨还公道,行动方式以动员、组织捐款和参与“打砸烧”等行为为主,其行动逻辑是价值主导的“对抗逻辑”。事后的问卷调查结果表明,当地民众对SS事件的了解和参与程度较高,参与动机主要是“讨公道”等价值因素。第一,当地市民对SS事件的参与状况如下:约一半受访者(49.7%)到现场看过SS事件;超过一半受访者(52.4%)表示,当地亲友全部或大部分曾去现场观看(见表 2、表 3)。由问卷调查的结果初步可知当地民众中一半左右到过现场,可以说他们是基本的围观者,即集体行动的参与者。但需指出的是,只有5.8%的受访者承认自己曾“跟警察对着干过”,这些人显然是积极参与者。第二,参与者动机是价值因素而非利益因素(见表 4)。76.4%的受访者认为,死者家属的讨公道诉求会导致更多人参与;60.9%的受访者认为,参与者是为了帮死者讨公道,43.6%的受访者认为参与者是为了泄愤;41.4%的受访者认为“打砸烧”者除了“过瘾”还有其他目的。

| 表 2 当地民众对SS事件的了解和参与程度 |

| 表 3 当地民众参与SS事件状况 |

| 表 4 SS事件无直接利益受损者参与动机状况 |

除了“讨公道”等价值因素外,聚集者行为还与特定情境和心理因素相关。一方面,参与者的围观行为与看热闹心理相关。问卷调查结果表明,56.8%的受访者认为,大部分围观者是为了看热闹(见表 4)。同时,笔者的现场访谈结果也表明,看热闹者不论是为了声援弱者、关注事态发展,还是单纯满足好奇心,都不能否认其围观行动中蕴含着价值因素。其中,声援型围观者的行动中所含价值因素最强,“打抱不平”意味强烈;了解事态型围观者关注的重点在于,政府是否能公正处理事件,这同样也涉及价值因素。此外,虽然出于好奇而看热闹的人的行为似乎与价值无涉,但是围观者内心大多同情死者家族,所以也可以说隐含有基本的价值倾向。而非法暴力行为则更多地受到特定情境下心理因素的影响。这可以从两个方面来看,一方面,死者亲属等的暴力行为以帮死者“讨公道”为理由,其行动被聚集者赋予了某种“正当性”。另一方面,虽然在正常情况下,人们一般不会因他人之事僭越法律界限而置自己于不利地位,但是,在大规模人群聚集的特定情境下,积极参与者的鼓动、现场狂热气氛的感染和法不责众心理的驱使,助长了暴力行为的模仿和复制。局外人受情境影响的违法行为不属工具性行动,更多地可看作是情感性行动。总之,在聚集对抗期,参与主体的围观和对抗行为中,价值因素居主导地位,其行动逻辑是价值主导的“围观逻辑”和“抗争逻辑”。

(四) 利益主导的“自保逻辑”:平息恢复期自保是参与者的主要行动和目的。在平息恢复期,警方已控制现场秩序,聚集者陆续从现场散去,警方开始抓捕违法犯罪分子。这一时期,无论是非积极的参与者还是积极的参与者都采取了各种自保行为。如非积极参与者不再公开表露对当地政府有何不满的言行,而积极参与者则暂时避走外地或推脱责任以求自保。

这一时期,两类无直接利益的参与者的行动逻辑与前期行动相关。具体表现为:第一,积极参与者,其行动目标是尽量不被追究法律责任或从轻处罚;行动方式是言行谨慎、推脱责任或暂时离开事发地以避风头;行动逻辑是利益主导的自保逻辑。第二,非积极参与者因在整个事件中介入程度不深,且无实际的过激行动,所以在平息恢复期能很自然地回复到日常状态,无心理压力,故也无须思考对策,因此无相关的行动逻辑。

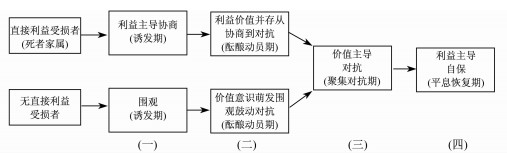

五、初步的结论及讨论 (一) 诉求转向:聚集者的参与契机第一,抗争目标从利益诉求向价值诉求的转变,可吸引更多局外人参与。问卷调查数据表明,76.4%的受访者认为,当死者家属不再强调物质赔偿,而是强调“讨公道”的价值诉求时,会引起更多人的同情,使他们参与到事件之中(见表 4)。第二,价值诉求是有效的动员话语,可迅速扩大聚集者规模。SS事件聚集者规模扩大情形如下:17日,围观者只有少量路人及附近市民;18日,聚集者逐步从百人左右增至三百人左右;19日(聚集对抗期),从凌晨开始便聚集了一千多人,并逐渐上升到数千人直至于傍晚人数达到数万人。如果分析不同参与主体的行为互动,可以发现,聚集者数量的增加与下列因素直接相关:酒店推脱责任、当地政府没能及时有效回应死者亲属“讨公道”诉求、网络舆论影响和积极参与者的有效动员等。不过其关键在于,死者亲属的价值诉求动员话语与多元动员方式相结合,有效地促使潜在参与者变为现实集体行动者。第三,不同参与主体行动逻辑的汇流是事件扩大的关键(参见图 1,第一阶段向第三阶段的过度)。在SS事件中,死者亲属行动逻辑的演变历经了利益主导→价值主导→利益主导的循环。而无直接利益受损者的行动逻辑,则大体与之相呼应,即当死者亲属的行动目标由利益诉求向价值诉求转变之际,这种诉求在大量无直接利益受损者中产生共鸣, 并对共鸣者产生强烈的吸引力,强化了他们继续参与聚集的倾向,从而最终改变事件的性质和类型,即由利益主导型事件向价值主导型事件转变。

|

图 1 参与主体行动逻辑的演进历程 |

在整个SS事件中,不同参与主体有着不同的行动演进逻辑(参见图 1)。但是,在核心时期,即图 1中的(二)酝酿动员期和(三)聚集对抗期,价值因素居于主导地位。具体而言,对死者家属来说,在酝酿期和聚集对抗期,“讨公道”等价值因素主导其行动,但稍作详细分析可知,死者亲属的这种价值诉求具有两重性,即既具有一般层面的道德价值意涵,又具有为达到自身利益诉求目的而借助价值诉求的工具理性特征。而对无直接利益受损者来说,在事件核心时期,虽然其参与行为与价值诉求密切相关,参与动机主要是声援他人“讨公道”和“发泄不满”等价值因素,但是与死者亲属价值诉求的工具理性相比,无直接利益受损者的参与动机是较为单一的价值诉求。然而,尽管各行动主体在价值诉求的考量上存在微妙的区别,但是在SS事件各参与主体的行动逻辑得以汇合到价值主导的诉求之上,是构成凝聚集体抗争力量的关键。“价值主导”意味着参与者的行动主要是由价值诉求所引导,当然,不可否认其间有其他心理等因素的作用,然而与其他因素相比,价值因素更为重要,起主导作用。

(三) 价值诉求的脆弱性:聚集者因何退出与利益主导型群体事件相比,价值主导型群体事件持续时间较短。利益主导型群体事件的参与主体一般是利益受损者,利益诉求可持续有效地为集体行动提供动力。虽然利益主导型群体事件也会面临集体行动中搭便车的困境,但是参与主体会理性地计算成本收益,只要认为收益大于成本就可能使抗争持续下去。事实上,坚持数月、甚至数年的利益主导型群体性事件很常见。但是,价值主导型群体事件却往往很难持久。SS事件持续不足四天,其中,聚集对抗期约为50小时,即两天时间。为什么会如此?笔者认为,虽然这与集体行动的组织化程度、政治机会等诸多因素有关,但其根本原因在于脆弱的价值诉求难以持久留住聚集者。尽管如上文所述,价值诉求会迅速聚集人群,形成大规模价值主导型群体事件,但是,这种价值诉求因其与达成目标的具体操作性手段的脱节而往往显得空洞和脆弱。在SS事件中,这种脆弱性表现为,首先,当直接利益受损者面对进一步的公共价值诉求与个体自身现实利益的选择时,当事人选择了后者。其次,虽然无直接利益受损者因价值诉求(帮死者讨公道、维护社会公正)聚集形成集体行动,然而,当政府控制现场秩序时,聚集者面临的现实是:坚持价值诉求将直接损害自身利益,放弃聚集行为能够有效保护自身利益。事实上,所有聚集者都先后选择了退出。这在某些程度上也反映了一些地方的实际状况,即有些底层民众虽对社会现实存在这样那样的不满,但不愿以自身个体利益为代价追求社会公正。可见,社会价值与个体实际利益的分离,是价值主导型群体性事件难以持久的根本原因。

(四) “价值—利益回归效应”:化解价值主导型群体性事件的重要机制SS事件由利益诉求引发,因价值诉求形成而扩大,最后则因利益因素而终结。事件主导要素从利益到价值再回归利益的循环,是目前由偶然事件引发的价值主导型群体事件的一般特征。笔者将其称为价值—利益回归效应。认识这一效应有助于防范和应对价值主导型群体事件。虽然,预防价值主导型群体事件的根本之道在于构建一个公正的社会,但是,在一些地方社会环境暂时难以根本改变的背景下,有效的治理技术和手段在防范和遇制大规模恶性事件方面的作用应当予以重视。基于对价值—利益回归效应的认识,在群体性事件的处理中,大致可以设想以下两点:第一,合理引导并化解价值诉求的形成,可有效防范价值主导型群体事件;第二,以利益因素引导直接相关者的价值诉求,是终结价值主导型群体事件的重要策略。因此,要处理好群体性事件,处理方首先要注意防范利益诉求向价值诉求的转变,即必须高度关注抗争诉求的性质变化。因为当从物质利益诉求转向讨公道、讨说法或者要求公正对待等价值诉求时,便是大多数无直接利益受损者介入和价值主导型群体性事件形成的临界点。此时,处理方如能及时、适当地满足当事人的利益诉求,可以有效阻止事件性质变化,防止价值主导型群体事件的发生。但需要指出的是,处理方应注意掌握适当尺度,不应无原则地满足当事人的利益要求甚至不合理要求。过度迁就只会助长部分人的闹事心态,损害地方政府权威。当价值主导型群体事件已酿成,当地政府的应对策略重点则应该是,以聚集者的个体利益消解其价值诉求,引导其退出集体行动,从而达到终结集体行动的目的。总之,对价值—利益回归效应的认识有助于政府部门预知事件走向,防范和应对由偶然事件引发的价值主导型群体性事件,维护社会稳定。

(五) 集体行动理论对价值主导型群体事件的解释效度上述SS事件的观察结论并不完全契合于西方集体行动理论。对SS事件的观察与分析可知,社会转型时期中国大多数由偶然事件引发的价值主导型群体事件基本上仍然是社会常态下的一种冲突表现;参与主体是社会弱势群体而非社会政治精英;利益相关者的行为本质上是一种基于理性策略的工具性行动,绝大多数聚集者的行为则是价值导向的情感性行动。总之,当前由偶然事件引发的价值主导型群体事件属传统集体行动范畴,强调以物质利益再分配为中心的社会公正等价值要素。那么,在原子化的理性行动者与情绪化的群体交互作用中,奥尔森理论的解释力存在哪些局限呢?笔者以为,尽管目前许多偶发的集体行动确实存在搭便车的现象,但搭便车困境的理论仅限于解释SS事件中利益相关者的行动选择,不能解释无直接利益关联者的行动。也就是说,对无直接利益关系的非积极参与者而言,集体行动不会对其产生直接利益影响,也难以通过选择性激励决定其去留。

Bernstein, Thomas P. and Xiaobo Lü. 2003. Taxation Without Representation in Contemporary Rural China. New York: Cambridge University Press.

|

Blumer, Herbert. 1946. "Elementary Collective Behavior. " In New Outline of the Principles of Sociology, edited by Alfred McClung Lee New York: Free Press.

|

Cai Yongshun. 2003. Collective Ownership or Cadres' Ownership? The Non-Agricultural Use of Farmland in China[J]. The China Quarterly(175): 662-680. |

Chen Feng. 2006. Privatization and Its Discontents in Chinese Factories[J]. The China Quarterly, 185: 42-60. DOI:10.1017/S030574100600004X |

陈鹏. 2010. 当代中国城市业主的法权抗争——关于业主维权活动的一个分析框架[J]. 社会学研究(1). Chen Peng. 2010. Urban Homeowners' Legal Rights Activism in Contemporary China: An Analytical Framework for Homeowners' Rights Protection Activities[J]. Sociological Studies(1). |

陈映芳. 2010. 行动者的道德资源动员与中国社会兴起的逻辑[J]. 社会学研究(4). Chen Yingfang. 2010. Moral Resource Mobilization and the Logic of a Rising Society in China[J]. Sociological Studies(4). |

Cohen Jean. 1985. Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements[J]. Social Research(52): 663-716. |

Costain, Anne N. and Andrew S. McFarland (eds. ). 1998. Social Movements and American Political Institutions. Lanham, MD. : Bowman and Littlefield.

|

克罗齐耶, 米歇尔、费埃德伯格. 2007. 行动者与系统——集体行动的政治学[M]. 张月, 等, 译. 上海人民出版社. Crozier, Michel and Erhard Friedberg. (1977)2007. L'Acteur et le Système: Les Contraintes de I'Action Collective, translated by Zhang Yue et al. Shanghai People's Publishing House. |

董海军. 2008. 作为武器的弱者身份:农民维权抗争的底层政治[J]. 社会(4). Dong Haijun. 2008. The Weak Identity as a Weapon: Subaltern Politics of the Peasant Resistance for Rights[J]. Society (CJS)(4). |

道格, 麦克亚当、西德尼·塔罗、查尔斯·蒂利. 2006. 斗争的动力[M]. 李义平, 等, 译. 上海: 译林出版社. Doug, McAdam, Sidey Tarrow and Charles Tilly. (2001)2006. Dynamics of Contention, translated by Li Yiping. Shanghai: Yilin Press. |

冯仕政. 2007. 沉默的大多数:差序格局与环境抗争[J]. 中国人民大学学报(3). Feng Shizheng. 2007. The Silent Majority: Chaxu Geju and Environmental Action in Urban China[J]. Journal of Renmin University of China(3). |

费埃德伯格, 埃哈尔. 2008. 权力与规则——组织行动的动力[M]. 张月, 等, 译. 上海人民出版社. Friedberg, Erhard. (1993) 2008. Le Pouvoir et la Rèle: Dynamiques de l'Action Organisée, translated by Zhang Yue et al. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

Gamson, William A. and Meyer David S. 1996. "Framing Political Opportunity. " In Comparative Perspectives on Social Movements, edited by Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald. New York: Cambridge University Press: 275-290.

|

Gurr, Ted. 1970. Why Men Rebel. Princeton, N. J. : Princeton University Press.

|

哈贝马斯, 尤尔根. 2000. 合法化危机[M]. 刘北成, 等, 译. 上海人民出版社. Habermas, Jurgen. (1973)2000. Legitimationsproblem im Spätkapitalismus, translated by Liu Beicheng et al. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

Hechter, Michael and Christine Horne. 2003. Theories Social Order. Stanford, California: Stanford University Press.

|

Ho, Peter. 2003. "Contesting Rural Spaces: Land Disputes, Customary Tenure and the State. " in Chinese Society: Change, Conflict and Resistance, 2nd edition. edited by Elizabeth J. Perry and Mark Selden. London and NewYork: Routledge Curzon.

|

亨廷顿, 塞缪尔. 1988. 变革社会中的政治秩序[M]. 李盛平, 等, 译. 北京: 华夏出版社. Huntington, Samuel P. (1968) 1988. Political Order in Changing Societies, translated by Li Shengping. et al. Beijing: Huaxia Publishing House. |

Inglehart, Ronald. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, N. J. : Princeton University Press.

|

勒庞, 古斯塔夫. 2007. 乌合之众: 大众心理研究[M]. 冯克利, 译. 桂林: 广西师范大学出版社. LeBon, Gustave. (1895)2007. The Crowd, translated by Feng Keli. Guilin: Guangxi Normal University Press. |

Lee Ching Kwan. 1998. The Labor Politics of Market Socialism: Collective Inaction and Class Experiences among State[J]. Modern China, 24(1): 3-33. DOI:10.1177/009770049802400101 |

刘能. 2009. 当代中国转型社会中的集体行动:对过去三十年间三次集体行动浪潮的一个回顾[J]. 学海(4). Liu Neng. 2009. Collective Actions in Contemporary China: A Review of Three Waves over Past Thirty Years[J]. Academia Bimestris(4). |

刘玉照. 2006. 遭遇修路事件的村庄选举双重选择的集体行动[J]. 社会(5). Liu Yuzhao. 2006. Village Election Encountered in a Road Construction Event: A Collective Action with Dual Decision Making[J]. Society (CJS)(5). |

McAdam, Doug. 1982. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago: The University of Chicago Press.

|

McCarthy, John D. and Mayer N. Zald、1973. The Trend of Social Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization. Morristown, N. J. : General Learning Corporation.

|

Melucci, Alberto. 1989. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. Philadephia: Temple University Press.

|

孟伟. 2005. 建构公民政治:业主集体行动策略及其逻辑[J]. 华中师范大学学报(人文社科版)(3). Meng Wei. 2005. Etablishing Civil Politics: The Strategies of the Collective Actions of Urban House Owners and the Logic of Their Actions[J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences)(3). |

Michelson Ethan. 2007. Climbing the Dispute Pagoda: Grievances and Appeals to the Official Justice System in Rural China[J]. American Sociological Review, 72(3): 459-485. DOI:10.1177/000312240707200307 |

莫里斯, 艾尔东、卡洛尔·缪勒. 2002. 社会运动理论的前沿领域[M]. 刘能, 译. 北京大学出版社. Morris, A. D. et al. (eds. ) (1992)2002. Advanced Field of Social Movement Theories, translated by Liu Neng. Beijing: Peking University Press. |

O'Brien Kevin J., Lianjiang Li. 1996. Villagers and Popular Resistance in Contemporary China[J]. Modern China, 22(1): 28-61. DOI:10.1177/009770049602200102 |

O'Brien, Kevin J. and Lianjiang Li. 2006. Rightful Resistance in Rural China. New York and Cambridge: Cambridge University Press.

|

奥尔森. 1995. 集体行动的逻辑[M]. 陈郁, 等, 译. 上海人民出版社. Olson Mancur, (1965)1995. The Logic of Collcetive Action: Public Goods and the Theory of Groups, translated by Chen Yu et al. Shanghai People's Publishing House. |

Perry Elizabeth J. 1985. Rural Violence in Socialist China[J]. The China Quarterly(103): 414-440. |

裴宜理. 2008. 底层社会与抗争性政治[J]. 阎小骏, 译. 东南学术(3). Perry, Elizabeth J. 2008. "Subaltern Society and Contentious Politics. " Translated by Yan Xiaojun. Southeast Academic Research (3). (in Chinese) |

Read, Benjamin L. 2003. "Democratizing the Neighbourhood? New Private Housing and Home-Owner Self-Organization in Urban China. " The China Journal 49: 31-59.

|

单光鼐. 2009. 2009年群体性事件新特点[J]. 瞭望(50). Shan Guangnai. 2009. New Characters of Popular Protest in 2009[J]. Outlook(50). |

Smelser, Neil. 1962. Theory of Collective Behavior. New York: Free Press.

|

宋维强. 2009. 社会转型期中国农民群体性事件研究[M]. 武汉: 华中师范大学出版社. Song Weiqiang. 2009. Mass Incidents of Peasants in Transforming China. Wuhan: Central China Normal University Publishing House. |

孙立平. 2010. "不稳定幻象"与维稳怪圈[J]. 人民论坛(13). Sun Liping. 2010. Unstable illusion and the Dilemma of Maintaining Stability[J]. People's Tribune(13). |

Tarrow, 1996. "States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements. "Pp. 41-61. In Comparative Perspectives on Social Movements, edited by Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald. New York: Cambridge University Press.

|

Tarrow, 1998. Power in Movement(2nd ed. ). New York: Cambridge University Press.

|

Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. New York: Random House.

|

蒂利, 查尔斯. 2006. 集体暴力的政治[M]. 谢岳, 译. 上海人民出版社. Tilly, Charles. (2003) 2006. The Politics of Collective Violence. translated by Xie Yue. Shanghai People's Publishing House. |

蒂利, 查尔斯. 2008. 欧洲的抗争与民主(1650-2000)[M]. 陈周旺, 等, 译. 上海人民出版社. Tilly, Charles. (2004) 2008. Contention and Democracy in Europe, 1650-2000. translated by Chen Zhouwang et al. Shanghai People's Publishing House. |

蒂利, 查尔斯. 2009. 社会运动, 1768-2004[M]. 胡位钧, 译. 上海: 世纪出版集团. Tilly, Charles. (2004) 2009. Social Movements, 1768-2004, translated by Hu Weijun. Shanghai People's Publishing House. |

佟新. 2006. 延续的社会主义文化传统——一起国有企业工人集体行动的个案分析[J]. 社会学研究(1). Tong Xin. 2006. Continued Socialist Cultural Tradition: An Analysis of Collective Action of Workers at a State-Owned Enterprise[J]. Sociological Studies(1). |

Touraine, Alain. 1971. The May Movement: Revolt and Reform. New York: Random House.

|

Walder, A. 2006. "Ambiguity and Choice in Political Movements: The Origins of Beijing Red Guard Factionalism. " American Journal of Sociology 112: 710-750.

|

王国勤. 2007. "集体行动"研究中的概念谱系[J]. 华中师范大学学报(人文社科版)(5). Wang Guoqin. 2007. A Concept Pedigree in the Study on 'Collective Action'[J]. Journal of Central China Normal University(Humanities and Social Sciences)(5). |

Wilkinson Steven I. 2009. Riots[J]. Annual Review of Political Science(12): 329-343. |

吴长青. 2010. 从"策略"到"伦理":对"依法抗争"的批评性讨论[J]. 社会(2). Wu Changqing. 2010. From Strategies to Ethics: A Critique of the 'Rightful Resistance'[J]. Society (CJS)(2). |

吴毅. 2007. "权力—利益的结构之网"与农民群体性利益的表达困境——对一起石场纠纷案例的分析[J]. 社会学研究(5). Wu Yi. 2007. 'Nets of the Power -Rights Structure'and Dilemma of Peasants Group-Rights Expression: An Analysis of Gravel Pit Dispute[J]. Sociological Studies(5). |

肖唐镖. 2003. 二十余年来大陆农村的稳定状况——以农民行动的变化为视角[J]. 二十一世纪(香港)(5). Xiao Tangbiao. 2003. The Change of the Village Political Stability in Mainlang China in Recent 20 Years[J]. 21st Century(4). |

应星. 2007. 草根动员与农民群体利益的表达机制——四个案例的比较研究[J]. 社会学研究(2). Ying Xing. 2007. Grassroots Mobilization and the Mechanism of Interest Expression of the Peasants Group[J]. Sociological Studies(2). |

应星. 2009. "气场"与群体性事件的发生机制[J]. 社会学研究(6). Ying Xing. 2009. 'Field of Qi' and the Occurring Mechanism of Mass Disturbances: A Comparative Study of Two Cases[J]. Sociological Studies(6). |

游正林. 2006. 集体行动何以成为可能[J]. 学海(2). You Zhenglin. 2006. How Can Collective Action be Possible[J]. Academia Bimestris(2). |

于建嵘. 2006. 集体行动的原动力和机制研究[J]. 学海(2). Yu Jianrong. 2006. The Dynamics and Mechanism of Collective Action[J]. Academia Bimestris(2). |

于建嵘. 2009. 当前我国群体性事件的主要类型及其特征[J]. 中国政法大学学报(6). Yu Jianrong. 2009. Major Types and Basic Characteristics of Group Event in Today's China[J]. Journal of China University of Plitical Scieace and Law(6). |

张静. 2007. 基层政权: 乡村制度诸问题[M]. 上海人民出版社. Zhang Jing. (2000)2007. The Grassroots Regime: Issues on the Rural System. Shanghai People's Publishing House. |

张静. 2010. 义乌外来工为什么愿意使用法律[J]. 江苏行政学院学报(3). Zhang Jing. 2010. Why are the Migrant Laborers in Yiwu Willing to Resort to Law?[J]. Journal of Jiangsu Administration Institute(3). |

张磊. 2005. 业主维权运动:产生原因及动员机制[J]. 社会学研究(6). Zhang Lei. 2005. Beijing House Owners' Rights Protection Movement: Reason of Breakout and Mobilization Mechanism[J]. Sociological Studies(6). |

Zhao, Dingxin. 2001. The Power of Tiananmen: State-Society Relations and the 1989 Beijing Student Movement. Chicago: The University of Chicago Press.

|

赵鼎新. 2006. 社会与政治运动讲义[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Zhao Dingxin. 2006. Teaching Materials on Social and Political Movement. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31