关系重要吗?尽管理论思考仍存困惑1, 但在控制了截面数据中潜在的源于工作搜寻过程中使用关系的"自我选择性"2(Montgomery, 1991; 1992;1994)与"社会网络同质性"(Smith & Cook, 2001:415)的偏误干扰之后, T.穆(Mouw, 2003b; 2002a;2002b;2003a;2006)发现, 追踪数据的固定效应模型(Hsiao, 2003:27 60)结果显示, 在使用关系与地位获得之间并没有显著的关联性存在。这意味着, "当控制了可以观察到的个体特征之后, 在朋友的收入中所观察到的与劳动力市场结果之间的相关, 可能既反映社会资本的因果影响, 又反映基于未被观察到的个体特征同质性的虚假影响" (Mouw, 2002b:12)。

1.在T.穆(2003b)的研究中, 虽然观察结果与传统社会资本地位获得因果理论相悖, 但T.穆仍然坚持既有的传统观点, 其研究可能存在着逻辑上的悖论。

2.关于"自我选择性"的统计说明, 参见马达拉(Maddala, 1998:257-291)。

社会资本与地位获得之间存在因果关系吗?如果因果关系有不同的类型, 传统社会资本地位获得的因果理论(Bourdieu, 1986; Granovetter, 1973, 1974; Coleman, 1988; Lin, 1982, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2005;Burt, 1992, 2001)所刻画的仅仅是其中某一种类型的话, 那么T.穆(2003b)的观察结果就只能证伪传统社会资本地位获得因果理论所指涉的因果关系, 而社会资本与地位获得之间仍然可能存在着其他类型的因果关系。既然因果理论可以视为描述因果事实的命题与陈述体系, 那么这个命题体系的内容结构层次与类型, 逻辑上就取决于我们如何理解因果关系及其类型。

一、因果关系与因果理论类型学"几乎每一位哲学家和科学家都使用自己对原因所下的定义, 即使他们从未成功地对这一概念进行提炼"(Bunge, 2009:31), 或许是印证了M.邦格(Bunge)的判断, 在社会学并不久远的历史中, 充满了对因果关系概念内涵, 以及因果分析之意义理解上的对立、分歧与含混。即使是作为实证社会学的奠基者, A.孔德宣称社会学"不问为什么而只问如何", 明确表现出拒绝原因概念和因果分析的取向(Bernert, 1983:232)。迪尔凯姆则明确强调了因果解释的方法论原则, 并且表明了其J.S.穆勒(Mill, 1981[1843])因果观念与因果推理方法的反思(Durkheim, 1982)。即使与法国实证主义社会学取向明显不同, 但M.韦伯(Weber, 1978)也同样强调了解释社会行动的前因后果对于理解社会学的核心地位。博内特(Bernert, 1983)分析了20世纪以来美国社会学发展过程中, 因果概念与因果分析所经历的被排斥、发展与主导地位的波折历程, 并指出这一过程始终与美国社会学界定性研究与定量研究的争论, 以及统计学在社会学经验研究中的发展过程结合在一起。尽管社会学经验研究中对因果关系的概念分析明显表现出侧重于因果推理的方法论取向, 但经验学者们也常常试图为其因果定义寻求相应的哲学基础与根源。1

1.这种状况明显反映在20世纪50年代以来的社会学经验研究的方法论(无论是定性还是定量的)讨论之中(Blalock, 1964; Holland, 1986; Irzik, 1986; Klein, 1987; Sobel, 1995, 1996; Winship & Morgan, 1999; Ragin, 1987, 2000)。

在因果关系本体论的哲学讨论中, 与唯名论仅仅将原因与结果之间的恒常关联作为因果关系的定义不同(Mill, 1981[1843]; Supppes, 1970), 唯实论的观点强调因果关系作为由因及果作用过程的实在意义(Bunge, 1959, 1977, 2009;Salmon, 1984; Cartwright, 1989; Dupré & Cartwright, 1988; Little, 1991, 1998, 2004, 2008)。因果关系作为一种过程实在, 于, 原因项C将其所生成的实际存在的因果作用A传递至结果项E的作用过程。当这一过程发生时, 因果项之间就表现出前后关联的表征。如果C与E之间的因果作用过程具有某种普遍性, 因果之间的前后关联也就表现为某种恒定关联的表征。

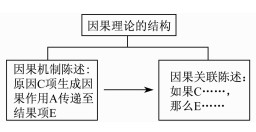

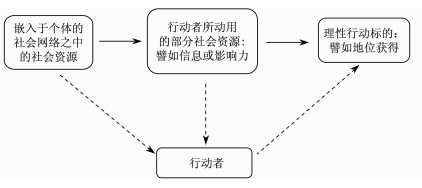

作为描述普遍因果事实的因果理论体系, 至少应包含描述"原因项C通过将其所生成的实际存在的因果作用A传递至结果项E的作用过程"的陈述, 其中对因果作用A的说明与界定是这一陈述的关键(必要)部分, 笔者称之为"因果机制陈述"2; 另一方面, 因果理论体系中还应包含描述"因果项之间所表现出的前后关联表征"的陈述, 笔者称之为"因果关联陈述"。逻辑上, 因果机制陈述是因果关联陈述的基础、前提和充分条件, 前者可用"过程描述"的方式加以表达, 后者可以转化为"如果……, 那么……"的形式化方式加以表达(见图 1)。

2. D.利特(Little, 2000:101)概括了三种关于社会因果机制的观点, 即基于行动的模型(agent-based models)、结构模型(structural models)和社会影响模型(social influence models)。

|

图 1 因果理论的结构 |

由于因果理论逻辑结构中因果机制陈述居于核心地位, "因果推理就预设了某种因果机制的存在; 研究者应该努力识别研究变量之间这一不可见的因果机制"(Little, 2004:100)。

因果关系作为过程实在的本体论意义, 意味着这一过程中所传播的因果作用本身, 应与原因、结果一样可视为具有实际存在的各种属性实体, 它本身也可能是其他因素影响的结果。由此可以区分出因果关系两种不同的基本类型。

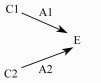

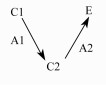

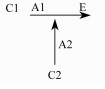

一种类型表现为, 原因的作用独立于其他因素直接作用于结果的因果作用过程, 可称之为"简单因果关系"。在多因一果的情况下, 这种类型的因果关系可以表现为独立多元因果关系和链式多元因果关系两种常见的形态(见图2.1、图2.2)。另一种类型表现为, 原因的作用本身受到其他因素的影响和调节, 条件性地作用于结果的因果作用过程, 可称之为"复杂因果关系"。在多因一果的情况下, 复杂因果关系表现为"调节性多元因果关系"的形态(见图2.3)。

|

图 2.1 独立多元因果关系 |

|

图 2.2 链式多元因果关系 |

|

图 2.3 调节性多元因果关系1 |

1.在社会科学因果建模与因果推断的方法论研究中, 常常将C2对A1的因果影响称为调节(moderate)作用或者条件因果作用, 而将这种因果关系结构下的C2相对于路径分析中的中介变量而称之为调节变量(Moderate Variable) (Kam & Franzese, 2007; Jaccard & Turrisi, 2003; Aguinis, Beaty, Boik & Pierce, 2005; Braumoeller, 2004;Aguinis & Stone-Romero, 1997; Lubinski & Humphreys, 1990;Baron & Kenny, 1986; Holmbeck, 1997; Blalock, 1985[1962])。

在简单因果关系的情况下, 原因是结果的充分条件之一, 而在复杂因果关系的情况下, 原因是结果的INUS条件之一(Macki, 1965; 1980)1。描述简单因果关系的社会科学理论可称之为"简单因果理论", 刻画复杂因果关系的社会科学理论可称之为"复杂因果理论"2。

1.调节性多元因果关系实际上反映了对因果关系的INUS条件定义, 即可以将C1与C2的整体视为E的"一个"充分原因-E的充分条件, 而C1或者C2单独只能视为E的必要原因-E的必要条件(Macki, 1965; 1980)。

2.相当多的社会科学方法论学者都注意到因果关系的复杂性, 特别是原因和结果之间的INUS条件关系(Kam, 2007; Ragin, 1987; 2004;2007)。C.C.里根(Ragin, 2004:7)甚至指出M.韦伯关于因果分析的观点实际上就是一种INUS条件的因果分析。

结合因果理论的命题结构与因果理论的类型, 我们可以得到因果理论类型学的一个基本认识(见表 1)。

| 表 1 因果理论的结构与类型 |

T.穆(2003b)的观察结果所挑战的传统社会资本地位获得因果理论, 究竟是简单因果理论, 抑或是复杂因果理论?

二、基于简单因果关系的传统社会资本因果理论较早系统地发展社会资本的因果理论与经验研究, 应追溯到林南关于社会资源对地位获得的因果影响研究。林南等在20世纪80年代初期(Lin et al., 1977, 1978, 1981; Lin, 1982)所开展的研究工作奠定了社会资本因果理论命题的基本框架。

在社会资源与地位获得之间因果关系的研究中, 林南(1982)在提炼社会资源概念的同时, 也解析了社会资源的因果作用机制。该机制的理论基础在于, 对"市场本质上是一个开放的、竞争性的竞技场所, 其中对于工作和必要的技能与竞争力的说明是很容易匹配的, 工作和求职者的可获得性信息是广泛散布的", 新古典经济学假定的置疑3(Lin, et al., 1981:393、1164-1165)。与对劳动力市场不平等结果隔离与分割因素的思考(Kalleberg & Sorensen, 1979)相类似, 林南等(Lin, et al., 1981:1165)强调了劳动力市场中可能存在的由个人关系所造成的信息分布隔离。由关系人所掌控的劳动力市场信息或者某种影响力(Lin, et al., 1981:1165-1166;Lin, et al., 1981:394-395), 即个体的社会资源成为影响个体地位获得(或者说劳动市场结果)的可能因素。由此, 社会资源因果作用机制的基本意涵逐渐明晰:个体行动者在实现其理性行动标的(如地位获得)的过程中, 动用嵌入其社会网络中的部分资源, 譬如劳动力市场信息或者某种影响力, 恰恰是这些被动用的部分社会资源, 使得理性行动标的得以实现(见图 3)。

3.经济学与社会学对新古典经济学的这一假定的批评, 参见Kalleberg & Sorensen(1979)。

|

图 3 社会资源的因果作用机制 |

基于这一基本的社会资源因果作用机制, 林南(1982:133-134)明确了社会资源因果理论的三个基本命题:社会资源(强度)命题-"工具性行动的成功与关系人所提供的社会资源正相关"; 关系强度命题-"是弱关系而不是强关系1总是导致更好的社会资源"; 位置强度命题-"初始位置的水平与通过关系所获得的社会资源正相关"。前两者与社会资源的因果作用机制陈述一起, 既是对林南等(Lin, et al., 1981)相关经验研究的理论提升, 也构成了后续大量的关于"社会资源与地位获得"因果关系经验研究(Lin, 1999)的基本理论框架。

1.指格兰诺维特(Granovetter, 1973; 1974)所界定的强、弱关系概念。

逻辑上, 基于社会资源因果作用机制的陈述, 可以推论两个不同层面的、可以观察的社会资源因果关联命题, 即在其他条件保持不变的条件下, (1)行动者所可以动员的、嵌入于社会网络中的各种资源总量, 与行动者理性行动的成功结果之间的正向关联; (2)行动者具体理性行动中所实际动用的"部分的社会资源", 与其行动的成功结果之间的正向关联。前者所指涉的社会资源, 林南称之为"所拥有的社会资本"1, 后者所指涉的社会资源, 林南称之为"所动员的社会资本"(Lin, 1999:472, 476;Lin, 2005[2008]:5-7;Lin et al., 2001:57-62)。

1.林南(2005:5-6)区分了所拥有的社会资本(accessed social capital)与嵌入性社会资本(embedded social capital)的概念区别。他认为前者强调行动者所认知到的可以动用的社会资源总量, 后者强调结构视角下, 社会网络中所"存储"的资源总量。这样所拥有的社会资本实际上指涉的是嵌入于社会网络之中的资源总量中的一部分, 两个概念指涉对象的区别可能造成测量工具上的差异。

或许是考虑到考察"所动员的社会资本"对评估社会资本的因果影响机制更加直接(Lin, 2005[2008]:6), 最初对"社会资源命题"的经验检验, 主要集中在"所动员的社会资本"层面上展开的, 即集中在对"工具性行动的成功与关系人所提供的社会资源正相关"(Lin, 1982:133-134)这一命题的经验检验上。

从对新古典主义经济学关于完美竞争市场假定的理论批评出发, 林南等强调了行动者求职过程中信息分布隔离的影响。考虑到通过个人关系获得求职信息的方式在劳动力市场已经相当普遍, 林南强调了"所动员的社会资本"的因果影响机制的理论意义, "将焦点置于个人关系上更为重要的合理性在于, 探索出于工具性目的而使用个人社会网络的理论意义"。"通过与社会网络中的特定个体出于工具性目的的互动, 行动者可以从中获益。……拥有并使用这些资源在地位获得过程中发挥着重要的作用", 林南等将经验观察的焦点, 置于"工作搜寻中所使用关系人的职业地位"对行动者地位获得的因果影响上。以P.M.布劳和O.D.邓肯(Blau & Duncan, 1967)的地位获得模型为基准, 林南等(Lin, et al., 1981:1164)强调使用社会网络中的资源会提供从家庭背景和教育地位等个人因素到社会经济地位获得的本质转换, 即"家庭和教育对职业地位获得的影响可以通过中间人的地位加以转换"(Lin, et al., 1981:1167)。基于一份局限在城市地区的、男性群体的截面数据, OLS回归建模分析表明, "承载资源的职业地位不仅降低了教育和初职对最后职业地位的直接贡献, 而且增加了最后职业地位解释方差的总量……职业地位的直接影响几乎与教育的直接影响一样大。" (Lin, et al., 1981:1174 1175)基于此, "社会资源命题"得到了初步的确认。林南认为, "……在方法论的约束范围内, 数据表明如果一个个体拥有并使用更大的社会资源, 那么在职业获得过程中就会拥有实质性的优势。拥有这样的资源主要受到个体初始地位的影响, 而所获得职业地位的水平是由教育和所使用的社会资源实质性地并且直接地决定的"(Lin, et al., 1981:1176)。

如同P.M.布劳和O.D.邓肯(1967)的地位流动模型成为林南对社会资源与地位获得关系研究的基准模型一样, 林南关于所动用关系人地位决定地位获得的研究结论, 也成为后续经验研究的基准模型(Lin,1999:372-475)之一。其中马斯登和赫尔伯特(Marsden & Hurlbert, 1988)对林南等的研究结果的复制与扩展具有特别的意义。

一方面, 马斯登和赫尔伯特将地位获得的观察, 从单一的职业声望指标扩展到"职业声望、工资、产业部门、公司规模、权威地位的占据、监管的严密性"等多元化的结果变量测量指标; 另一方面, 他们也将"所动员的社会资源"的测量指标, 从"关系人的声望"扩展到"关系人与公司的关系、有影响的关系人、关系人所在的部门"等多个原因变量的观察指标, 同时扩展、加强了控制变量的测度(Marsden & Hurlbert, 1988:1042-1044)。并且, 考虑到关系人使用的程度与研究因变量之间可能存在的系统性相关所可能产生的选择性偏误对观察结果的干扰, 马斯登和赫尔伯特构造了一个二分变量作为对使用非正式工作搜寻方法程度的测度, 作为控制变量, 提高了建模的有效性。相对于林南对模型参数估算与检验结果而言, 马斯登和赫尔伯特对因变量、解释变量和控制变量的扩展与强化降低了建模分析结果受到干扰的程度。

同样, 基于一份城市地区男性劳动力的代表性样本, 对被访者职业声望、工资、产业部门和公司规模的OLS回归, 以及Logit回归分析表明:一方面, 在控制从前的声望和可能的选择性偏误之后, 关系人的职业声望仍然显著地影响所获得的职业声望; 另一方面, 当因变量扩展到工资、产业部门、公司规模等结果指标时, 社会资源测度的影响大部分表现出结果专属性(outcome-specific)的状况(Marsden & Hurlbert, 1988:1054-1055)。尽管结果并不如理论预期, 但林南关于"所动用的社会资源"对地位获得因果影响的基本观点还是得到了强化。

相对而言, 对"所动员的社会资本"的测量相对容易一些, 研究者可以直接询问被访者在劳动力市场中所使用关系人的人口、社会属性, 进而衡量不同行动者所动用的社会资源的差异, 从而观察其与所获得地位差异之间的统计关联, 检验二者之间可能的因果关系。然而, 对"所拥有的社会资本"的测量则相对较为困难。两种基本的测量方法-提名生成法和位置生成法1-是研究者检验"所拥有的社会资本"与"地位获得"之间因果关联命题常用的手段。利用这两个基本的测量工具, 学者们已经利用来自不同国家和地区的大量抽样调查数据检验了"所拥有的社会资本"与地位获得之间的因果关系2。尽管经验研究结果或多或少都存在着"结果专属性"的状况, 但提供了对"‘所拥有的社会资源’与地位获得之间的因果关联命题"有利的、支持性的经验证据。

1.关于这两种测量方法的详细介绍与比较, 参见Lin, 1999:476 477;Lin & Dumin, 1986; Lin, Fu & Hsung, 2001; Lin, 2005[2008]:7-10。

2.相关的文献回顾参见Lin, 1999:477 480。

与资源命题研究结果的相对"一致性"不同, 关于"关系强度命题"的经验研究则表现出相当大的分化与不一致性。

"关系强度命题"-"是弱关系而不是强关系总是导致更好的社会资源(Lin, 1982:133-134)", 可以追溯到格兰诺维特(Granovetter, 1973; 1974)关于社会关系(social ties)对求职影响的研究。但与格兰诺维特研究基于同质性原理(homophily principle)而对关系强度与相应的资源, 譬如信息和影响力的异质性负关联-异质性原理(heterophily principle)的推断不同, 林南等进一步强调了工作信息与影响力非随机分布的理论意义, "如果工作信息与影响力的分布并非随机, 而是社会资源层级结构的一部分, 那么, 当个体与层级结构中更高位置的人建立关系时, 则获得工作信息与影响力的可能性就会增加。换句话说, 如果所接触的位置相对于个体的初始地位是平齐的或者更低的话, 异质性原理就可能失效。我们将与层级结构中更高地位建立关系的趋势称为声望原理(prestige principle)(Laumann, 1966)。如果求职者希望找到关系人, 那么应该是声望原理而非异质性原理在发挥作用, 关系强度与社会资源的链接发生了; 如果我们假定社会资源, 在层级结构中更高的话, 如果个体使用弱关系, 他就可以很容易地向上接触。第一个假设是所接触关系人的地位是个体与关系人之间关系强度的函数; 第二个假设是所获得的工作地位是关系人地位水平的一个直接函数并且是个体与关系人之间关系强度的一个间接函数。"(Lin, Ensel & Vaughn, 1981:396-397)

基于与林南等同期研究所使用的同一代表性样本数据, 以布劳-邓肯模型为基准, 对被访者初职地位获得和当前职业地位获得的OLS回归分析表明, 关系强度对关系人的地位具有显著的负影响, 并且关系强度、关系人的地位和关系人与公司的关系强度分别对当前职业地位获得具有显著的负影响(P<0.10)、正影响和正影响。林南等认为, 求职者的个人资源与弱关系影响了其获得高地位关系人的能力, 关系人的地位对所获得的职业声望地位具有很强的直接影响。(Lin, Ensel & Vaughn, 1981: 401-404)

然而, 与林南等所观察到的与"关系强度命题"相一致的证据现反, 布里奇和威尔梅兹(Bridges & Villemez, 1986)、马斯登和赫尔伯特(1988)的研究却表明, 在进一步控制其他自变量后, 关系强度与收入之间并没有显著的关联。特别是马斯登和赫尔伯特(1988)的扩展性研究表明, 不仅在职业声望、工资、产业部门、公司规模等地位获得的回归分析中, 没有发现关系强度的显著影响, 而且在对关系人职业声望的OLS回归中, 也没有发现关系强度的显著影响。这意味着, 关系强度对地位获得和社会资源获得都没有显著的影响, 从而成为"关系强度命题"的否定性证据。与布里奇和威尔梅兹(1986)、马斯登和赫尔伯特的否定"关系影响"的结果不同, 边燕杰(Bian, 1997)对社会主义计划经济背景下关系强度与地位获得的研究表明, "强关系更有利于地位获得"的命题也是可能的。关系强度命题就得到了两个相反方向的观察结果。

值得注意的是, 韦格内(Wegener, 1991)基于1987年德国生活史调查数据对"关系强度命题"的经验研究。韦格内(1991:60-61)批评了格兰诺维特和林南等关于弱关系更有利于地位获得命题的理论基础, 他指出, 格兰诺维特(1973)的桥接关系观点与林南等关于声望原理的看法, 所依赖的平衡理论(Heider, 1958), 即强关系的个体之间总是相似的, 而弱关系的个体之间总是相异的, 是过于强硬的假定。"大部分真实的社会网络在某种程度上是异质性的, 既包含了高地位的个体, 也包含了低地位的个体。"这样, "在异质性的社会网络中, 弱关系仅仅对于位于网络地位等级连续统较高一端的个体有意义。对这些个体来说, 弱关系提供与自身网络地位范围以外个体建立关系的机会。这种情况下, 额外的信息对于预测可能会令求职者获益的社会关系的种类是必要的-求职者自身的网络地位范围必须是已知的。就这些额外信息所覆盖的地位连续统程度而言, 通过弱关系所得到的信息只对位于高阶位置的个体是必要的。所有其他人则可以通过强关系联系网络内部的个体。以这种方式理解‘弱关系的力量’可以解释某些个体通过弱关系获得优势而另一些个体通过强关系获得优势的现象"(Wegener, 1991:61)。韦格内使用了多元指标来识别社会关系并测量关系的强度, 试图通过在回归模型中加载工作变迁前的职业地位与关系强度的交互作用项, 来检验上述对关系强度影响方式的理解。对所找到的工作职业声望的OLS回归分析表明:先前工作地位较高的求职者, 弱关系有利于地位获得; 而对于先前工作地位较低的求职者而言, 强关系更有利于地位获得。但这一结果似乎并未引起社会资本研究者的充分关注。

与韦格内观察交互作用项的做法类似, 鲍克斯曼等(Boxman, et al., 1991)与梅耶森(Meyerson, 1993)都试图强调社会资本及其关系强度与人力资本的交互作用项对地位获得的影响, 但他们的理论逻辑似乎较为牵强。

鲍克斯曼等(1991:53)强调, "根据布迪厄与科尔曼的观点, 社会资本可以令人力资本的总量倍增(multiply), 即在生成收入的过程中存在着人力资本和社会资本的交互作用项。‘社会资本可以令经济资本和文化资本的总量(rendement)倍增’(Bourdieu & Martin, 1978:28)。当科尔曼(1988)论证了那些具有更多社会资本的父母会为孩子提供更好的教育机会时, 他也使用了类似的论点。"但是, 布迪厄(1986)对社会资本概念的界定所表明的是, 社会资本可以"提高"个体实际所支配的人力资本总量, 而不是人力资本的收益率。布迪厄(1986)强调的是, 社会资本提高的是个体所实际支配的各种资本总量, 而不是各种资本之间的"兑换比率"。同样, 科尔曼(1988)的研究也表明, 社会资本与人力资本之间的因果关系, 而不是社会资本与人力资本回报比率之间的因果关系。前者所对应的建模形式不是社会资本与人力资本之间的交互项1, 而是一种路径分析的模式。并且, 鲍克斯曼所使用的荷兰高级经理的样本, 实际上并不是代表性样本, 这就削弱了其使用结构方程的统计合理性。

1.关于交互作用项的统计建模解释, 参见Kam & Franzese, 2007; Jaccard & Turrisi, 2003。

梅耶森(1993:7-8)在鲍克斯曼等关于人力资本与社会资本的交互作用观点的基础上, 强调社会资本与人力资本之间的影响可能是一种双向的相互影响, 并认为这种相互影响是考察人力资本与社会资本交互作用对收入影响的理论基础。梅耶森的这一分析逻辑, 似乎更接近于人力资本与社会资本之间的"非递归关系"(Kline, 2005; Duncan, 1975; Byrne, 2006)的意义, 而非交互作用项的解释。因此, 笔者认为, 其基于瑞典公立公司经理样本的回归分析结果的理论意义是存在争议的。

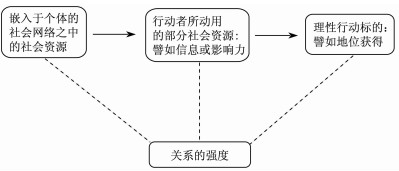

虽然基于"关系强度命题", 即"是弱关系而不是强关系总是导致更好的社会资源"的经验研究结果明显不一致, 但研究者们对关系命题的社会资源作用机制的理解却相当一致, 格兰诺维特(1973;1974)、林南等(Lin, et al., 1981)、边燕杰(Bian, 1997)和韦格内(1991)都承认关系的强度实际上与关系人所掌控、支配的特定资源水平相关。对于地位获得而言, 这种资源主要集中在与工作和求职人相关的信息, 以及关系人所具有的可以影响雇主录用决策过程的某种影响力。实际上是相关资源本身的作用, 而不是关系强度本身影响了地位获得的结果(见图 4)。

|

图 4 社会资源、关系强度与地位获得的关系 |

此外, 基于"社会网络形态特征"的社会资本因果分析的经验研究也大量得以发展, 其中较为突出的是R.S, 博特(Burt, 1992; 2001)所发展的结构洞对个体升迁, 以及对组织商业行为影响的大量研究。"社会网络背景属性"视角下的社会资本与地位获得研究, 也一直受到学者们的重视(Lin, 1999; 2000;2001a)。T.穆(2002a)系统回顾了黑人与白人的工作关系人对其劳动力市场结果的影响所存在的种族差异的经验研究, 并且基于追踪数据固定效应模型的分析, 指出研究中所观察到的社会资本对黑人市场机会的约束作用, 很可能是建模过程中, 对相关选择性偏误的控制不足所造成的误导性结果。

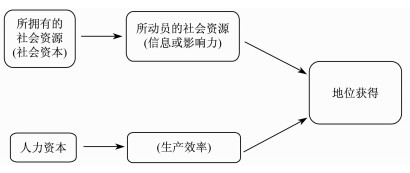

综上所述, 关于社会资本的因果分析, 特别是关于社会资本与地位获得之间因果关系的经验研究, 尽管不同的研究可能侧重检验的命题框架-"社会网络的(资源、关系)成分属性命题"、"所拥有的社会资源命题"、"所动员的社会资源命题"、"社会网络的结构形态属性命题"或"社会网络的背景属性命题"等各有所不同, 但学者们原则上都同意, 行动者通过社会网络拥有并动员嵌入于其中的各种社会资源, 恰恰是其所动员的资源本身, 而不是网络本身影响了行动者的理性行动结果(Lin, 2005[2008]:3-10), "信息、影响力、社会保证(social credential)和强化(reinforcement)等四种因素可以解释为什么社会资本会在诸如经济资本或者人力资本等个人资本无法解释的工具性或者表达性行动中起作用"(Lin, 2001b:6-7)。

学者们相信社会资本对于行动者的理性行动结果, 特别是地位获得:一方面, 具有直接的、独立于个人资本, 特别是人力资本以外的因果作用(Lin, et al., 1981); 另一方面, 社会资本的因果作用也可能是通过其他因素(譬如人力资本)间接作用到行动者的理性行动结果之上(Coleman, 1988)。无论是直接还是间接的作用, 这种观点显示出传统社会资本因果分析的元理论基础, 是建立在"简单因果关系"的本体论基础之上的。

三、T.穆的挑战:"关系优势"与"同质性原理"考虑到"使用关系"的过程中可能存在的"选择性偏误"(selection bias)1, 以及"社会网络"中可能存在的"成员同质性"(Cook, 2001)可能引起的伪因果关系对经验证据的干扰, T.穆(2003b)重新检验了传统的基于社会网络的社会资本与地位获得的因果理论, 即基于"简单因果关系"元理论视角的社会资本因果理论。

1.关于选择性偏误(参见Blackwell & Hodges, 1957; Cole, 1973; Heckman, 1979; 1989, 1990; Heckman, Ichimura, Smith & Todd, 1998; Salzberg, 1999; Winship & Mare, 1992)。

对基于社会网络的社会资本的因果理论内涵的理解, T.穆(2003b)并没有提出相左的观点。他同样坚持, 传统社会资本因果理论对社会资本的"作用机制"的解释, 仍然集中在嵌入网络之中的社会资源, 以及所动用的关系人所掌控的资源-特别是信息与推荐等影响力-"因果力"的意义上(Mouw, 2003b:869 871;2002a:513、519 520;2006), 即是关系人的资源而不是关系人本身, 为行动者实现工具性行动标的提供了帮助。若这一"基于资源的因果机制陈述"成立的话, 则可以演绎推论, 社会资本因果理论中的关联命题首先就集中在资源命题上:就地位获得的研究而言, 可以推论得到, "在其他条件相同的条件下, 所拥有的社会资源与地位获得之间正相关"的因果关联命题; 若考虑在一般情况下, "可以获得的嵌入性资源越多, 则在工具性行动中被个体所动员的资源就越多"(Lin, 2001b:21;Mouw, 2003b:873)观点成立的话, 则可以推论得到, "在其他条件相同的条件下, 所动员的社会资源与地位获得之间正相关"的因果关联命题。逻辑上, "所拥有的社会资源因果关联命题"和"所动员的社会资源因果关联命题", 就构成了"资源的因果机制陈述"得以成立的必要但不充分条件, 即若前者不成立的话, 则后者为伪命题。T.穆(2003b:873)将这样的逻辑思考以更为操作化的方式加以表述, "网络社会资本对工资具有因果影响的一个必要而非充分条件是社会资本变量(a)对工资具有正影响, 并且(b)对通过关系获得工作的概率具有正影响"。而T.穆(2003b)对传统的社会资本因果理论的检验, 也相应地集中在对这一命题的验证上。

与传统的社会资本因果理论的量化经验研究一样, T.穆(2003b)同样注意"技术层面"对统计建模结果中可能包含的偏误的控制。但他对偏误的思考和处理相对过往的研究似乎更具说服力。传统的社会资本理论并不排斥行动者动员社会资源的过程中理性选择的假定, 甚至特别强调行动的工具性取向(Lin, 1982, 2001a, 2001b; Coleman, 1988; Burt, 1992)。在这一前提下, T.穆特别强调了行动者使用关系的工具性行动过程中所可能存在的选择性及其可能产生的偏误影响(Mouw, 2002a, 2003b; Montgonery, 1991, 1992)。

在理性选择的假定下, T.穆强调, "如果拥有好的关系确实可以获利的话, 那么, 那些具有更好关系网络的个体, 比起那些其他条件都一样但关系网络并不好的个体而言, 应该更可能通过关系获得工作" (2003b:873)。但是, 如果行动者在求职过程中既使用关系又使用正式的求职手段-使用多元工作搜寻方法(Montgomery, 1992)的话, 那么求职者对于关系优势的认知, 就会导致求职者对底线工资(reservation wage)期望的提升(Mouw, 2003b:873 875)。这就意味着求职者可能更加依赖于关系搜寻(更可能具有高于底线工资的)工作, 另一方面也可能导致使用多元工作搜寻方法的求职者, 在使用正式途径获得的工作中选择高于底线工资的工作, 使得那些最后通过正式途径获得工作的求职者的工资分布具有"偏高"的趋势(Mouw, 2003b: 870-871)。因此, 所接受的工作邀请中的差异, 并不能代表来自关系和正式搜寻中的工作邀请的整体质量。Montgomery模型的基本结论是为了评估拥有好的关系对劳动力市场的影响, 我们不能观察使用关系与工资之间的直接关系, 而必须观察社会网络的结构和构成与劳动力市场结果之间的关系"(Mouw, 2003b:871;Mouw:2002a)。换句话说, 当观察"使用关系"(即被动员的社会资源)与工资差异之间的统计关联时, 必须对所拥有的社会资源, 或者说个体社会资本的"存储总量"的差异进行充分的统计控制。

同时, T.穆强指出社会网络成员之间存在着同质性(Mouw,2003b:871-872;McPherson, et al., 2001)的趋势-这也是社会资本概念中一直以来所强调的属性, 这意味着"因为朋友是基于一个违背随机分配基础之上的, 所以我们的朋友就是总体的一个选择性样本(Mouw, 2003b:872)"。理论上, 社会网络成员的同质性基础并不能排除那些先赋性的、难以观察的个体自身所具有的属性, 并且当这些属性具有人力资本生产性意义时, 或者与教育、生产技能等人力资本相关时, 社会网络成员之间的同质性"本身", 就会与求职者所获得的工资差异之间存在关联关系。由于这些性质本身可能是社会网络成员个体所具有的先赋性的、难以观察的特征, 并且它们可能既影响教育、技能等"人力资本"获得, 又影响工资差异, 这就导致对这种同质性因素统计控制上的困难。1

1.T.穆对同质性所带来的可能干扰的分析思路, 与劳动经济学中关于教育或者人力资本的市场回报的研究中, 对其中可能存在的选择性偏误的分析较为类似(willis & Rosen, 1979; Guasch & Weiss, 1981; Card, 1999)。

对基于"关系优势"的选择性偏误与"网络成员同质性"干扰的考量, 要求在截面数据的回归建模分析中, 应充分测量行动者所拥有的网络社会资本"总量", 并对网络成员同质性的变量给予足够的控制。然而, 即使已经发展出相当多的关于这两个变量的测量指标, 但测量指标的测量效度总是有限的。这就意味着, 相对于基于追踪数据的固定效应模型(Mouw, 2002a:523, 533;2003b:880-882;Hsiao, 2003)而言, 截面回归模型中所加载的控制变量对由其所可能产生的偏误的控制效果总是相当有限的, 即基于追踪数据的固定效应模型中, 无论是潜在的、难以观察的社会资本总量还是网络成员的同质性, 在测量的不同时间段, 理论上都可以视为不随时间而变化的常量, 从而在固定效应模型中被剔除, 不再成为可能产生偏误估计的干扰变量。

T.穆(2003b:881)基于一份追踪数据- NLSY1994-19981, 对照了基于截面数据的回归模型与基于追踪数据的固定效应模型的数据拟合结果发现, 尽管在截面回归模型中并不显著, 但使用关系(used contact)变量对收入的影响表现出负影响-这表明基于截面数据的模型估计中很可能存在着选择性偏误(Mouw, 2002a); 而在固定效应模型中, 这一负影响转变为正影响的估计结果-这显示出固定效应模型对潜在的难以观察的干扰变量控制后的结果, 并且这一结果并不显著。就这一数据拟合的结果而言, 实际上相对否定了"在其他条件相同的条件下, 所动员的社会资源与地位获得之间正相关"的命题。条件逻辑上, 由于这一命题是"资源因果机制陈述"的必要但非充分条件, 因此, 有理由怀疑传统的社会资本因果理论, 作为简单因果理论的正当性。基于这样的观察结果, T.穆(2003b)的确有理由追问传统基于"简单因果关系"元理论视角的社会资本与地位获得因果理论2。

1.参见Mouw, 2003b:附录C中对数据来源的介绍。

2.林南(2005[2008]:10 11)反驳了T.穆的观察证据的理论意义。林南着重强调了"所动员的社会资本模型"框架下, "关系人地位假设"的理论意义。既然社会资本的因果作用本身在于所动员的资源, 而行动者实现地位获得的行动, 显然被假定为工具理性的行动过程, 由此行动者动员关系人的过程中, 应选择那些相比于自身所掌控的资源水平更高的关系人。如果关系人的更优的资源是有效用的话, 则理性行动者所获取的地位水平应该高于其初始地位的水平, 进而更贴近关系人所占据的相比于行动者初始位置更高的地位水平。这样, 在林南看来, 同质性反映的是行动者成功利用关系之后所获得的更加贴近关系人地位之间结果。而实际上, 在成功动员关系之前, 行动者与关系人之间仍然是异质性的地位关系。这样看起来林南便否定了控制同质性偏误的必要性, 而强调测量行动者地位获得前后的地位水平差异的重要性。然而, 这一反驳似乎与T.穆(2003b)所强调的同质性偏误背后的理论意义错位而置。

四、研究假设:基于复杂因果关系的社会资本因果理论 (一) 社会资本的因果作用机制:简单还是复杂社会资本(Bourdieu, 1986; Lin, 2001a)或者社会资源(Lin, 1982)的概念预设了资本或者资源的概念, 而资本或者资源的概念中则内在地预设了其可以生成回报的、独立于社会关系网络以外的因果机制(Lin, 1999,2001a;吕涛, 2010)。传统社会资本因果理论几乎都内在地同意这样的社会资本因果作用机制, 即"一般来说, 通过社会关系或者通过社会网络, 一个行动者就可以借用或者掌控(capture)其他行动者的资源, 进而能够生成一种对行动者的回报。"(Lin, 2005[2008]:3)"逻辑"上似乎可以合理地认为, 当其他条件都相同的条件下, 行动者在所动用社会资源上的差异, 会"直接"反映在实现理性行动标的结果的差异上, 譬如地位获得(或者说劳动力市场结果)的差异上。林南(2001a;2001b:6 7)总结了既有社会资本因果分析的经验研究中, 关于社会资本作用机制的四种操作性分析: "信息、影响力(influencec)、社会保证(social credential)和强化(reinforcement)等四种因素可以解释为什么社会资本会在那些由诸如经济资本或者人力资本等个人资本无法解释的工具性或者表达性行动中起作用"。从因果关系的类型学看来, 这样的理解反映了某种元理论层面上的潜意识(或者说"先验知识")-即先天地从简单因果关系的本体论立场出发, 直观地认为社会资本与理性行动之间, 存在着独立于个人资本对理性行动因果影响以外的、独立的直接作用过程, 即"将社会资本理解为理性行动(无论是工具性的还是表达性的行动)的众多可能的原因之一"(见图 5)。

|

图 5 基于简单因果关系的社会资本因果作用机制 |

传统的观点将社会资本视为实现理性行动结果的一个充分但不必要的条件。对社会资本与理性行动之间的充分条件关系的理解, 也体现在几乎所有过往的社会资本因果分析的经验研究中, 在建模分析过程中, 都以加叠的方式分别加载独立的社会资本与人力资本变量的方式上。1

1.前文已经指出, 少数经验研究试图分析人力资本与社会资本的交互作用项对地位获得的影响, 但其理论分析的逻辑却较为牵强。

可以认为, 传统社会资本地位获得因果理论, 实质上是基于简单因果关系的理论建构, 它强调所动员的社会资本独立于个人力资本以外, 为行动者带来地位获得回报的简单因果机制。这一简单因果理论类型的社会资本地位获得因果理论, 恰恰是T.穆的观察结果(2003b)所挑战的观点。

社会资本与地位获得之间是否可能存在着复杂因果关系?

社会资本的研究者常常强调总体社会之整体论意义上的理论图景(Lin, 1982; 1999;2001a;2001b;2008)。总体社会被理解为一个由最为基本的单位-个人-相互联系所构成的复杂的超级网络, 该网络或多或少具有结构功能意义上有机整体之理论意涵。从功能主义的视角看来, 由个体所占据社会网的结点(社会位置), 总是承担着相对于总体社会常态运转所必需的某些必要功能之效率要求。相应于这些角色所负载的必要功能之效率要求, "所有社会都必须要设计出一套方案, 以促使最好的劳动者去承担最重要的和最复杂的工作。这一‘激励问题’可以通过许多方法来解决, 不过最简单的解决办法或许就是建构一套报酬等级(例如声望、财富、权力) 体系, 对功能上重要的职位给予特殊的报酬"(格伦期基, 2006:11)。也就是说, 在获取社会位置的过程中, 在不完美的劳动力市场, 行动者从社会资本中所动员、获得的社会资源的最终效用, 是以自身的人力资本水平为条件的。尽管信息并不充分透明, 但劳动力市场始终将个体行动者配置于那些负载社会结构之必要功能的效率要求的社会位置, 或许这种配置的结果由于各种隔离、分割因素而无法达至最优, 但总体而言, 社会结构之于社会位置功能必要性的效率要求, 使得劳动力市场对劳动力资源的配置过程不能脱离个体行动者的人力资本水平而运转, 市场仍然是基于效率的"市场"。

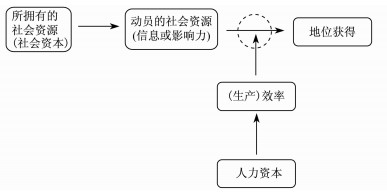

这就意味着, 劳动力市场的不完美性-譬如信息的隔离与不透明, 使得社会资本(信息)成为行动者获得更好地职业地位的必要条件之一; 同时, 社会结构之于社会位置功能必要性的效率要求, 使得人力资本同样也成为行动者获得更好的职业地位的一个必要条件。这两个必要条件复合在一起, 即社会资本与人力资本的复合结果, 构成了行动者获得市场优势结果的充分条件之一。逻辑上, 社会资本应视为地位获得的INUS条件(Macki, 1965; 1980)而非充分条件。在不完美的劳动力市场背景下, 社会资本对地位获得的因果作用机制, 应理解为一种以人力资本为条件的"条件因果机制", 即复杂因果作用机制意义下的条件因果关系(见图 6)。

|

图 6 基于复杂因果关系的社会资本条件因果作用机制 |

基于上述的分析, 笔者认为, 就地位获得研究而言, 传统社会资本因果理论对社会资本因果机制的理解, 是基于简单因果关系的元理论分析结果, 即行动者通过动员社会资本的相关优势资源, 直接并独立于人力资本获得实现其理性行动标的的优势地位。该分析忽视了劳动力市场本身作为总体社会结构常态运转的内在激励制度, 对效率的内在必要性要求, 而将理论焦点过度集中在劳动力市场的不完美性(特别是信息分布的不完美性)上。从而将社会资本视为在不完美的劳动力市场背景下, 行动者实现地位获得的一个充分但不必要条件。然而, 尽管并不完美, 但劳动力市场仍然被研究者们视为效率的"市场", 基于效率的竞争不仅是不完美的劳动力市场的, 而且是社会总体结构常态运作的内在的、必要而不可或缺的必要要求。同时, 信息分布的隔离等因素所造成的劳动力市场的不完美性, 也使得社会资本成为劳动力市场竞争过程中的另一必要条件-既然信息是隔离的, 这就意味着"怀才不遇"是可能发生的现象。因此, 笔者认为, 在不完美的劳动力市场条件下, 社会资本对地位获得的因果影响是一个依赖于行动者自身人力资本的条件作用过程, 即作为复杂因果关系的"条件性因果机制"。

(二) 研究假设:基于复杂因果关系的社会资本因果关联命题将社会资本对地位获得的因果作用, 理解为以人力资本为条件的"复杂因果机制", 意味着将社会资本的因果理论置于"复杂因果关系"的元理论视角之下。因此, 社会资本与地位获得之间的因果关联命题就可以归纳为:"在其他条件不变的情况下, 行动者的社会资本与地位获得之间存在正向关联。并且, 这一关联本身受到行动者自身的人力资本水平的调节, 并与人力资本之间同时存在着正向的关联"。就社会资本与地位获得因果关联命题的形式化意义而言, 复杂因果关系视角下, 可以将其表达为:

| $ {\rm{H - a:(S}}{{\rm{C}}_{{\rm{社会资本}}}} \cap {\rm{H}}{{\rm{C}}_{{\rm{人力资本}}}}{\rm{)}} \cup {{\rm{V}}_{{\rm{其他原因变量}}}} \to {{\rm{S}}_{{\rm{地位获得}}}} $ |

相应地, 基于简单因果关系视角的社会资本与地位获得之因果关联命题可以表达为:"在其他条件不变的条件下, 行动者的社会资本与地位获得之间存在正向关联。并且, 这一关联本身独立于行动者自身的人力资本水平, 这一关联本身与人力资本无关", 可以表达为:

| $ {\rm{H - b:(S}}{{\rm{C}}_{{\rm{社会资本}}}} \cup {\rm{H}}{{\rm{C}}_{{\rm{人力资本}}}}{\rm{)}} \cup {{\rm{V}}_{{\rm{其他原因变量}}}} \to {{\rm{S}}_{{\rm{地位获得}}}} $ |

这样, 命题H-a与命题H-b就构成了后续经验研究所要检验的两个基本的竞争性社会资本因果关联命题。基于"复杂因果关系"的社会资本因果理论, 将社会资本视为地位获得的一个INUS条件, 即将社会资本与人力资本的逻辑复合结果, 视为地位获得的充分条件。

五、结语本文以对因果理论的结构与类型的元理论思考为框架, 梳理并指出传统社会资本地位获得因果理论, 强调所动员的社会资本独立于行动者个人资本带来地位回报的简单因果机制, 是一种基于简单因果关系的理论建构。虽然这一观点受到了T.穆(2003b)观察结果的挑战, 但并不意味着社会资本与地位获得之间没有因果关系存在。基于复杂因果关系, 笔者着重指出, 由于总体社会对社会位置的效率约束是一种基于功能的社会必要性要求, 故所动员的社会资本为行动者带来地位回报的作用过程, 会受到行动者人力资本水平的约束。这一因果作用过程是一个以人力资本为条件的调节性因果机制, 社会资本、人力资本应视为地位获得的INUS条件而非充分条件。观察社会资本与地位获得之间的复杂因果关系, 应着重审视社会资本与人力资本复合结果与地位获得之间的正向关联性。如果基于复杂因果关系的社会资本地位获得理论观点得到经验支持的话, 理论上可以解释基于传统观点所无法解释的社会资本与地位获得之间负向关联乃至于无关联的观察结果, 从而可以认为, 社会资本地位获得的因果理论的内涵得到了一定程度的拓展。这样, 即使接受T.穆(2003b)的质疑, 我们仍然可以说, 关系是重要的。

Aguinis, H., Beaty, J. C., Boik, R. J., and Pierce, C. A. 2005. "Effect Size and Power in Assessing Moderating Effects of Categorical Variables Using Multiple Regression: A 30-Year Review."Journal of Applied Psychology(1): 94-107. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM15641892

|

Aguinis, H. and E. F. Stone-Romero. 1997. "Methodological Artifacts in Moderated Multiple Regression and their Effects on Statistical Power." Journal of Applied Psychology (1): 192-206.

|

Angelusz, R. and R. Tardos, R.. 1991. "The Strength and Weakness of Weak Ties." in Values, Networks and Cultural Reproduction in Hungary, edited by Somlai, P. Budapest: Coordinating Council of Prog: 7-23.

|

Baron, R. M. and D. A. Kenny. 1986. "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations."Journal of Personality and Social Psychology(6): 1173-1182. http://cn.bing.com/academic/profile?id=c45148cc7fb88a5260d4e18e7ed94552&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Bernert, C. 1983. "The Career of Causal Analysis in American Sociology." The British Journal of Sociology(2): 230-254. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124192020004002

|

Bian, Y. J. 1997."Bring Strong Ties Back in: Indirect Connection, Bridges, and Job Search in China."American Sociology Review(3): 366-385. https://www.researchgate.net/publication/234021344_Bringing_Strong_Ties_Back_in_Indirect_Ties_Network_Bridges_and_Job_Searches_in_China

|

Blalock, M. H. 1964. Causal Inferences in No experimental Research. Chapel Hill: The University of North Carolina Press..

|

Blalock, M. H. 1985[1962]. Four-Variable Causal Models and Partial Correlations." in Causal Models in the Social Science, edited by Blalock, H. M. Aldine Publishing Company: 23-38.

|

Blackwell, D. and J. L. Hodges. 1957. "Design for the Control of Selection Bias."The Annuals of Mathematical Statistics (2): 449-460.

|

Blau, P. M. and O. D. Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: Wiley.

|

Bourdieu, P. 1986. "The Forms of Social Capital." Readings in Economic Sociology: 280-291.

|

Boxman, E. A. W., De Graaf, P. M., and Flap, H. D. 1991. "The Impact of Social and Human Capital on the Income Attainment of Dutch Managers." Social Networks (13): 51-73.

|

Bridges, W. P. and W. J. Villemez. 1986. "Informal Hiring and Income in the Labor Market." American Sociological Review, Vol. 51: 574-582. https://www.researchgate.net/publication/246469400_Informal_Hiring_and_Income_in_the_Labor_Market

|

Bunge, M. 1959. Causality: The Place of the Causal Principle in Modern Science. Cambridge: Harvard University Press.

|

Blalock, M. H. 1977. The Furniture of the World. Dordrecht: Boston.

|

Blalock, M. H. 2009. Causality and Modern Science. New Brunswick, New Jersey.

|

Burt, R. S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Harvard University Press.

|

Burt, R. S. 2001. "Structural Holes versus Network Closure as Social Capital." in Social Capital: Theory and Research, edited By Nan Lin, Karen S. Cook, and R.S.Burt. New York: Aldine De Gruyter: 31-56, .

|

Byrne, B. M. 2006. Structural Equation Modeling with EQS: Basic Concepts, Application, and Programming. Lawrence Erlbaum Associates, Publisher.

|

Cartwright, N.1989. Nature's Capacities and Their Measurement. Clarendon Press.

|

Cole, N.S.1973."Bias in Selection."Journal of Educational Measurement(4): 237-255.

|

Coleman, J. S. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." The American Journal of Sociology(94): S95-S120.

|

Dupré, J.and Cartwright, N. 1988. "Probability and Causality: Why Hume and Indeterminism Don't Mix." Noûs(4): 521-536.

|

Durkheim, E. 1982. The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method. The Macmillan Press Ltd.

|

Duncan, O. D. 1975. Introduction to Structural Equation Models. Academic Press, Inc.

|

Frazier, P. A.and Tix, A. P. 2004. "Testing Moderator and Mediator Effects." Counseling Psychology(1): 115-134. https://www.researchgate.net/publication/200008802_Testing_Moderator_and_Mediator_Effects_in_Counseling_Psychology_Research

|

Granovetter, M. 1973. "The Strength of Weak Ties." American Journal of Sociology(78): 1360-1380.

|

Granovetter, M. 1974. Getting a Job. Cambridge. MA: Harvard University press.

|

Guasch, J. L. and Weiss, A. 1981 "Self-Selection in the Labor Market." American Economic Review(3): 275-284.

|

Heckman, J. J. 1979."Sample Selection Bias as a Specification Error." Econometrica (1): 153-161.

|

Heckman, J. J. 1989. "Causal Inference and Nonrandom Samples." Journal of Educational Statistics(2): 159-168. https://www.researchgate.net/publication/250185591_Causal_Inference_and_Nonrandom_Samples

|

Heckman, J. J. 1990. "Varieties of Selection Bias." American Economic Review (2): 313-318. https://www.researchgate.net/publication/4724719_Varieties_of_Selection_Bias

|

Heckman, J., Hidehiko Ichimura, Jeffrey Smith, and Petra Todd. 1998. "Characterizing Selection Bias Using Experimental Data." Econometrica (5): 1017-1098.

|

Heider, F. 1958.The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.

|

Holland, P. W. 1986. "Statistics and Causal inference." Journal of the American Statistical Association (396): 945-960.

|

Holmbeck, G. N. 1997. "Toward Terminological, Conceptual, and Statistical Clarity in the Study of Mediators and Moderators: Examples from the Child-Clinical and Pediatric Psychology Literatures." Journal of Consulting and Clinical Psychology(4): 599-610. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM9256561

|

Hsiao, Cheng.2003. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press.

|

Irzik, G. 1986. "Causal Modeling and the Statistical Analysis of Causation." Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association(1): 12-23. https://www.researchgate.net/publication/291585326_Causal_Modeling_and_the_Statistical_Analysis_of_Causation

|

Jaccard, J. and Turrisi, R. 2003. Interaction Effects in Multiple Regression. Sage Publications, Inc.

|

Kalleberg, A. L.and Sorensen, A. B. 1979. "The Sociology of Labor Market." Annual Review of Sociology(5): 351-379.

|

Kam, C. D. and Franzese, R. J. 2007. Modeling and Interpreting Interactive Hypotheses in Regression Analysis. Michigan: The University of Michigan Press.

|

Klein, D. M. 1987. "Causation in Sociology Today: A Revised View." Sociological Theory (1): 19-26.

|

Kline, R. B. 2005. Principle and Practice of Structural Equation Modeling. The Guilford Press.

|

Laumann, E. O. 1966. Prestige and Association in an Urban Community. Indianapolis: Bobbs Merrill.

|

Lin, Nan, Dayton, P. W., and Greenwald, P. 1977. "The Urban Communication Network and Social Stratification."in Communication Yearbook ck, edited by Ruben, B. and New Brunswi. NJ: Transaction Books: 55-72.

|

Lin, Nan, Dayton, P. W., and Greenwald, P. 1978. "Analysis the Instrumental Use of Relations in the Context of Social Structure." Sociological Methods and Research(7): 149-166.

|

Lin, Nan and Dumin, M. 1986. "Access to Occupations through Social Ties." Social Networks (8): 365-385. https://www.researchgate.net/publication/232355545_Access_to_Occupations_Through_Social_Ties

|

Lin, Nan, Ensel, W. M., and Vaughn, J. C. 1981. "Social Resource and Strength of Ties: Structural Factors in Occupational Status Attainment." American Sociological Review (46): 393-405. https://www.researchgate.net/publication/234021701_Social_Resources_and_the_Strength_of_Weak_Ties_Structural_Factors_in_Occupational_Status_Attainment

|

Lin, Nan.1982. "Social Resources and Instrumental Action."in Social Structure and Network Analysis, edited By Marsden, P. V. and Nan Lin. Beverly Hills, CA: Sage: 131-145.

|

Lin, Nan. 1999. "Social Network and Status Attainment." Annual Sociological Review (25): 467-487.

|

Lin, Nan. 2000. "Inequality in Social Capital." Contemporary Sociology (6): 785-795. https://www.researchgate.net/publication/241278268_Inequality_in_Social_Capital

|

Lin, Nan. 2001a. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press.

|

Lin, Nan. 2001b. "Building a Network Theory of Social Capital." in Social Capital: Theory and Research, edited by Nan Lin, Cook, K. and Burt, R. S.. New York: Aldine De Gruyter: 3-29.

|

Lin, Nan. 2003. "Social Resource Theory." In Encyclopedia of Sociology, edited by Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery, MacMillan Reference USA.

|

Lin, Nan, Vaughn, J. C., and Ensel, W. M. 1981. "Social Resource and Occupational Status Attainment."Social Forces (60): 1163-1181. https://www.researchgate.net/publication/247564253_Social_Resources_and_Occupational_Status_Attainment

|

Lin, Nan, Yang-chih Fu and Ray-May Hsung. 2001."The Position Generator: Measurement Techniques for Investigations of Social Capital."in Social Capital: Theory and Research, edited by Nan Lin, Cook, K., and Burt, R. S.. Aldine De Gruyter (New York): 57-81.

|

Little, D. 1991. Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science. Westview Press.

|

Little, D. 1998. Microfoundations, Method, and Causation. Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.

|

Little, D. 2004."Causal Mechanism."Encyclopedia of Social Science Research Method, edited by Michael Lewis-Beck, Alan Bryman, and Tim Futing Liao. Sage Publication.

|

吕涛.2010.作为原因的社会资本概念整合: 实体、属性与因果力[J].广东社会科学(4). Lü Tao. 2010. "A Conceptual Integration on Social Capital as Cause: Substance, Property and Causal Capacity." Guangdong Social Science(4): 166-171.(in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gdshkx201004026 |

Macki, J. L. 1965. "Cause and Conditions." American Philosophical Quarterly(4): 245-264.

|

Macki, J. L. 1980. The Cement of the Universe. Oxford University Press.

|

Maddala, G. S. 1998. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press.

|

Marsden, P. V. and Hurlbert, J. S. 1988. "Social Resources and Mobility Outcomes: A Replication and Extension." Social Forces(4): 1038-1059.

|

McPherson, M., Smith-Lovin, L., and Cook, J. M. 2001. "Birds of A Feather: Homophily in Social Networks." Annual Review of Sociology (27): 415-444. https://www.jstor.org/stable/2678628

|

Meyerson, E. M. 1993. "Human Capital, Social Capital, and Compensation: The Relative Contribution of Social Contacts to Managers' Incomes." Industriens Utredningsinstitut.

|

Mill, J. S. 1981[1843]. A System of Logic, Ratiocinative and Inductive. University of Toronto Press.

|

Montgomery, J. D. 1991. "Social Network and Labor-Market Outcomes: Toward an Economic Analysis." The American Economic Review 5: 1408-1418. https://www.researchgate.net/publication/4724829_Social_Networks_And_Labor-Market_Outcomes_Toward_An_Economic_Analysis

|

Montgomery, J. D. 1992. "Job Search and Network Composition: Implications of the Strength-of-Weak-Ties Hypothesis." American Sociological Review 5: 586-596. https://www.researchgate.net/publication/243770102_Job_Search_and_Network_Composition_Implications_of_the_Strength-Of-Weak-Ties_Hypothesis

|

Montgomery, J. D. 1994. "Weak Ties, Employment, and Inequality: An Equilibrium Analysis." The American Journal of Sociology (4): 1212-1236. https://www.researchgate.net/publication/249175553_Weak_Ties_Employment_and_Inequality_An_Equilibrium_Analysis?_sg=LphwhqaKxyFP_Q-Vf_FiWQpLTzJbaO-danr57ohTc6DQ0SKVMgnrV4KOHYkMcZTVQlk31CqSjooJizc7PzNpOQ

|

Mouw, T.2002."Racial Differences in the Effects of Job Contacts: Conflicting Evidence from Cross-Sectional and Longitudinal Data." Social Science Research (31): 511-538. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X02000200

|

Mouw, T. 2003."Social Capital and Finding a Job: Do Contacts Matter?"American Sociological Review(68): 868-898. https://www.researchgate.net/publication/271674409_Social_Capital_and_Finding_a_Job_Do_Contacts_Matter

|

Mouw, T. 2006. "Estimating the Causal Effect of Social Capital: a Review of Recent Research." Annual Review of Sociology(32) : 79-102.

|

Ragin, C. C. 1987. The Comparative Method. University of California Press.

|

Salmon, W. C. 1984. Scientific Explanation and the Causal Structure of the World. Princeton University Press.

|

Salzberg, A. J. "Removable Selection Bias in Quasi-Experiments." The American Statistican(2): 103-107.

|

Sobel, M. 1995. "Causal Inference in the Social and Behavior Sciences." in Handbook of Statistical Modeling for the Social and Behavior Sciences, editd by Arminger, G., Clogg, C. C., and Sobel, M. Plenum Press, NewYork. https://www.researchgate.net/publication/238200330_Causal_Inference_in_the_Social_and_Behavioral_Sciences

|

Sobel, M. 1996. "An Introduction to Causal Inference." Sociological Methods and Research(3): 353-379.

|

Suppes, P. 1970.A Probabilistic Theory of Causality.Amsterdam: North-Holland.

|

Weber, M. 1978 Economy and Society. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich University of California Press.

|

Wegener, B. 1991. "Job Mobility and Social Ties: Social Resources, Prior Job, and Status Attainment." American Sociological Review (1): 60-71. https://www.researchgate.net/publication/269975121_Job_Mobility_and_Social_Ties_Social_Resources_Prior_Job_and_Status_Attainment

|

Willis, R. J.and Rosen, S. 1979 "Education and Self-Selection."The Journal of Political Economy (5): S7-S36.

|

Winship, C.and Mare, R. D. 1992 "Models for Sample Selection Bias." Annual Review of Sociology(18): 327-350.

|

Winship, C. and Morgan, S. L. 1999 "The Estimation of Causal Effects from Observational Data."Annual Review of Sociology(25): 659-706.

|

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31