伴随着中国城市化与工业化的发展,越来越多的农民从乡村举家迁徙到城市,寻找非农就业机会,异地就业或谋生带来了移民们社会资本的缺失,也对城市管理与服务提出了新的挑战。近年来,政府越来越重视社会和谐发展的问题,公共政策逐步向着有利于农民工的方面发展,中央政府与地方相关部门采取了一系列的措施与行动,维护农民工的合法利益,促进平等就业。然而,依靠市场的功能,并不能实现农民向市民的转化,经济的整合也不意味着广泛的社会整合。如何促进农民工的社会融入,依托社区实现社会资本的转移、积累和发展,使农民工获得更广泛的社会权利?这些问题还没有得到充分的重视和解决。本研究以此作为研究对象,开展社区实务工作研究,探讨乡-城移民1(农民工)的社会融入的实践策略,在实务研究的基础上,发展乡-城移民的社会融入的理论模式,并提出相关的建议与思考。

1 本文所称的乡-城移民是指长期在城市工作和生活,但因制度障碍而不能获得城市户籍的城市常住人口。

中国的农村劳动力转移就业,具有国际上大多数国家一般所言的migrant(异地移居者;[到处流动寻找工作的]流动工人;农业季节工人。有时还指已经进入本国且在某地居住的外国移民的境内再移居的行动者)的特征与规律。基于与国际上的一般情况相呼应的考虑,笔者选择用一个淡化“农民工”这一概念中所隐含的“农民的”、“农村的”、“土的”、“乡下的”等鄙视性的、身份歧视性的负面效应,1且能够与国际上通用的migrant概念相对应的“乡-城移民”(rural-urban migrant)(或简称移民)的概念,来论述当前中国的农村劳动力转移就业问题,并将其置于更广泛的migrant研究的范畴与背景下进行探讨,以利于与国际经验的比较、借鉴和交流。

1 有调查研究表明,32.2%的乡-城移民介意被称呼为“农民工”(郑功成、黄黎若莲等,2007:81)。

一、问题的提出 (一) 乡-城移民的社会融入的现实需求乡-城移民的社会融入的现实需求是研究的出发点。在农村劳动力转移就业的过程中,移出者的人数多、持续时间长、范围广。统计结果显示,目前进城务工的农民工约为1.3亿人,每年新增人数约在600万~800万人之间(郑功成,2006:421)。而且大多数农民工不同于早期的临时性季节性流动,呈现出新的特征,越来越趋向于长期居留在城市社区。2006年全国五大城市调查2表明,“农民工”(乡-城移民)在城市工作、生活时间平均为61个月(5年多),而稳定在一个城市的时间均值也长达47个月(将近4年)。随着移民们在城市居住时间的增长,依靠家乡和老乡的非正式社会网络的支持将随之减弱(Li,2006)。不管是已有的城乡差距,还是作为城市新移入者的居民的特定需求,这些乡-城移民已成为城市中最脆弱的群体,缺乏可及的社会服务,社会资本缺乏,社区参与不足。2006年由南开大学《农村劳动力转移就业的社会政策研究》课题组进行的五城市调查表明,54.9%的“农民工”从来不参与社区组织的会议或活动,31.4%的“农民工”不知道相关信息,而回答“经常参加”、“有时参加”和“很少参加”的受访者比例分别只有1.1%、4.5%和6.5%。由此可知,社会融入已成为改善“农民工”(乡-城移民)城市生活的现实需求。

2 南开大学关信平教授主持的“农村劳动力转移就业社会政策研究”项目课题组,于2006年在天津、上海、深圳、昆明、沈阳5个城市进行抽样调查,样本包括2 509个个案,代表中国大陆不同地区城市的乡-城移民。

(二) 与“农民工”相关的政策举措及转变近年来,政府及相关部门采取的政策与行动策略,主要关注农民工劳动力市场的融入与基本权益的维护。然而,随着“农民工”社会平等诉求愿望的不断增强,经济整合需要向着广泛的社会整合拓展。政府开始重视城市社区在“农民工”管理与服务中的关键作用,2006年国务院发布《关于解决农民工问题的若干意见》1,提出对农民工实行属地管理,增加公共财政支出,构建以社区为依托的“农民工”服务和管理平台的政策建议,在第三十八项中明确指出:“发挥社区管理服务的重要作用。要建设开放型、多功能的城市社区,构建以社区为依托的农民工服务和管理平台。鼓励农民工参与社区自治,增强作为社区成员的意识,提高自我管理、自我教育和自我服务能力。发挥社区的社会融合功能,促进农民工融入城市生活,与城市居民和谐相处。完善社区公共服务和文化设施,城市公共文化设施要向农民工开放,有条件的企业要设立农民工活动场所,开展多种形式的业余文化活动,丰富农民工的精神生活。”

1 国务院.2006.《关于解决农民工问题的若干意见》(国发[2006]5号).

文件表明政府对农民工问题的解决,从早期保障基本的就业权利开始向社会生活方面拓展,从体制融入向社会融合层面深入,成为推动乡-城移民的社区融入研究的重要政策导向与行动指南。

(三) 现有的社区服务体系的局限一些当地城市职能管理部门与现有的社区服务体系相对滞后,不能有效地回应乡-城移民的社区融入需要。前面提到的南开大学五城市调查组的调查结果表明,79.3%的农民工从来没有向居委会等社区组织求助过,而回答“经常求助”、“有时求助”和“很少求助”的受访者比例分别只有0.8%、6.7%和12.4%;相反,在关于是否获得所在社区组织帮助的问题上,有43.2%的农民工回答“几乎没有获得过社区组织的帮助”,而回答“经常获得帮助”、“有时获得帮助”和“很少获得帮助”的受访者比例分别只有2.2%、10.2%和11.2%(另有33.1%的受访者信息缺省)。这些数据表明,现有的社区服务仍然没有覆盖到乡-城移民,他们缺少可及的正式的社区服务。随着经济转型与体制改革的加快,社区需求与环境发生着显著的变化,“单位人”向“社会人”的转变,带来社会福利的提供需要转向私有部门和社区,福利逐步社会化的变化,同时城市流动人口的增加,也带来社区需求的增加。

但是,现有的社区服务体系滞后于经济与社会的发展。社区基层工作者大多由下岗、退休女工组成,缺乏专业理念、技能和职业培训,形成了一个弱势群体“管理”另一个弱势群体的尴尬局面。同时社区组织资源缺乏,办公设备陈旧,效率较低,服务功能日益衰退,在社区更新过程中,既不能满足城市当地居民的需要,也无力回应外来移民的融入需求,“缺位”、“错位”与“越位”的问题越来越突出。迫切地需要专业社区工作的介入,共同探讨发展专业化社区服务中心的策略,摆脱社区发展面临的困境,改善乡-城移民的社区服务,实现他们获得集体福利与帮助的权利。

(四) 社区工作与社会融入策略的研究中国大陆的乡-城移民从临时性流动,开始进入城市融入的新阶段。欧美已有的社会融入策略研究,对中国的乡-城移民的社会融入问题的研究与解决有着积极的借鉴意义,同时基于本土的研究与实践,也将为国际社会融入策略研究提供中国的经验。近年来,欧美国家从理论研究到政策实践,社区工作越来越受到重视。米奇利(Midgley,1993)提出社会发展意识形态的三种策略:(1)个人主义策略侧重于自我实现、自我决定与自我改善;(2)集体主义策略主张行动制度视角(action-institutional approaches),加强建立组织;(3)平民主义策略强调发展当地社区的小规模行动。社区工作能够在一定程度上实现三种策略的平衡,建立社区组织,开展社区行动,在社区行动的过程中,增强个体代表自我利益的能力与技巧,实现自我改善与集体获益。社区工作成为非正式教育、休闲服务以及官方决策制定过程中公共参与的重要部分(Rothman & Zald,1985:213),社区发展是对抗社会排斥、促进社会融入的重要策略(Henderson,2005)。社会融入策略强调为被排斥的个人与群体提供机会与资源,加强理解与技巧,使其能够更有效地参与社区,在社会中扮演更强的角色,以降低最弱势群体、社区与社会之间的不平等(Payne,2005;ESEP,2007)。参与是社会融入的核心,融入与排斥主要取决于参与的程度(Burchardt et al., 2002)。社区工作有助于决策过程的市民参与,澄清问题并提供解决建议,分配有限资源与传递服务,改善个人与集体的福利,促进当地项目的发展,加强社区基层能力建设,实现社会融入。社区工作逐步成为实现社会融入的重要行动机制。

同时,社会融入也是当代社区工作的重要内容与目标。亨德森和托马斯(Henderson & Thomas,2002)将社会资本、市民社会、能力建设与社会融入作为当代社区工作的核心概念。M.泰勒(Taylor,2006)在对2003-2004年英国政府社区参与项目评估中,提出了社区参与促进社会融入的理论模式,将上述四个核心概念有机地统一在社区实践中。通过“社区学习包”(the community learning chest)与“社区赋权网络工作”(the community empowerment network),为个人与组织提供参与机会,改善社区成员技能,加强群体能力,不断建立并发展社会资本,促进社会融入与市民社会的建设。

(五) 我国乡-城移民的社会融入研究的贡献和不足近年来,“农民工”问题成为政策制定者与学界共同关注的重大议题。关信平(2007:348-359)提出农民工在城市的社会融入政策目标,通过制度层面的融入、组织体系中的社会融入以及社区融入,以消除制度性歧视,使农民工能够平等地进入城市社会组织体系,参与社区活动,与社区居民平等交往。李培林、李炜(2007:1-17)的研究发现,农民工持有积极的社会态度,应该促进和保护他们积极的社会态度,消除体制性障碍。钱文荣、张忠明(2006:115-120)研究指出城市内部形成的“新的二元社会结构”是阻碍和谐城镇社会构建的主要制度因素。刘传江、周玲(2004:12-18)的研究提出农民工需要尽快融入城市社区,积极构建社会资本的积累和形成机制,以弥补离开农村社区带来的社会资本的损失。时立荣(2005)提出建立具有服务功能的开放型社区,提供正式的社会服务,促进社区中外来移民者的社会化,超越户籍的外在屏障而融入城市生活方式之中。张友庭(2008:126-147)关于上海某社区的研究认为,流动人口在自主创业的过程中,充分发挥社区实践主体的能动性,带来社区新的经济与社会机会,使流动人口积聚区呈现出明朗的发展前景,这些改变将为社区管理者提出新挑战。

上述研究从不同的视角探讨了解决乡-城移民的社会融入的基本思路,论述了消除农民工融入的体制障碍与结构性因素的必要性,同时保护他们积极的社会态度、发挥实践主体能动性的重要意义,提出重视社区的功能,加强移民所在社区的管理与服务的现实主张。不过大多数研究仍然停留在理论探讨与问题分析的层面,尚未深入到乡-城移民的社区融入的实践层面,实践策略的研究仍显不足。

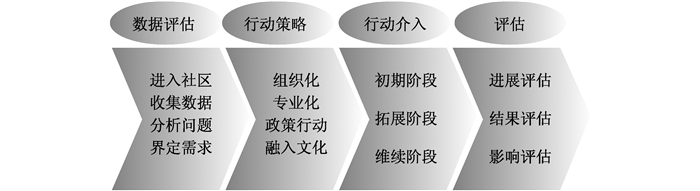

二、乡-城移民的社区融入的实践研究乡-城移民的社会融入问题,迫切需要专业社区工作的介入,依托城市接受社区,以实践性、参与性的研究理念,探讨乡-城移民的社会融入的现实路径,发展实务工作的策略与方法,回应他们社会融入的现实需要。本研究从我国乡-城移民的社区融入的实际状况出发,选取移民居住较集中的天津市A社区作为研究基地,结合社区工作的基本模式,提出了乡-城移民的社区融入实践研究模式(见图 1):研究者进入移民比较集中的社区,研究组与社区工作者、移民建立合作关系,收集数据、开展评估,分析移民所在的社区融入中面临的问题、根源、范围及变化,界定需求;在数据评估的基础上分析改变的意愿、服务与资源的可行性(Middleton,1997;Parker,2007),制定行动策略,并将其灵活应用于不同阶段的社区实践中,从易到难地推进社区服务实践,回应需求;最后对社区实践的进展、结果、影响做出定量评估,并分析存在阻力和挑战。

|

图 1 乡-城移民的社区融入实践研究 |

A社区位于天津市南开区,乡-城移民居住集中,阶层分化较明显,融入问题突出,所以研究选取该社区作为典型实例。2005年度调查结果表明,乡-城移民大约400多人,占社区居民的10%左右。他们来津时间较长(4-5年),举家迁徙,以非正规就业1为主。社区旧货市场周围的平房区,既是他们从事生产活动的场所(作坊、铺面或仓库),也是生活居住的主要空间,住房小、环境差,存在卫生、健康、防火等安全隐患。移民比较集中的居住区成为社区管理的主要难题,迫切需要专业社区工作的介入,改善社区管理与服务,回应乡-城移民的融入需要。

1 乡-城移民就业以自我雇佣(个体户)或临时雇佣(打工)为主,在21个访谈个案中,餐饮服务(5人)、旧物回收(4人)、开百货店(3人)、美容美发(3人)、修理(2人)、缝纫(2人)、摆水果摊(1人),私企打工(1人)。

2. 社区调查研究在A社区所展开的田野工作(2005年3-4月),调查研究主要采用深度访谈(访谈乡-城移民21人、城市原居民4人、社区管理者5人)、焦点小组(A社区居委会)、小组会议(街道办事处)、参与观察等方法,通过定性研究方法收集数据,对访谈资料进行个案编码1,21位受访移民的基本信息如下:男性11人,女性10人;已婚18人,未婚3人;初中及以上的为10人,小学及以下的为11人;从业情况为被扉佣者为5人,自扉佣者为16人。在田野工作的过程中,与社区管理机构(街道办事处)、社区组织(居委会)、移民建立合作关系,通过真正的社区参与,全面地理解乡-城移民们的社会处境,倾听他们的声音,传递促进移民的社区融入的工作理念,共同分析社区面临的问题与需求,反思现有社区服务体系的特色与局限,探讨促进社区融入的策略与方法,制定行动计划,明确在合作中各自的角色、任务与责任。

1 对访谈资料的个案编码:W移住者、D当地居民、G社区工作人员、F女、M男、A雇佣、B自我雇佣

3. 乡-城移民的社区融入的问题与需求评估通过对数据的分析与解释,本研究发现了A社区乡-城移民的社区融入面临的问题。总体上看该社区融入处于自发的低水平状态,他们的社会交往封闭,社区参与不足,尤其是缺乏可及的专业化的社区移民服务。社区融入既受到乡-城移民们自身因素的影响,也受到社区服务体系的限制。

(1) 乡-城移民们社会交往封闭。移民的社会关系主要基于老乡、家庭与工友形成的非正式网络关系,他们与城市居民之间近乎处于“平行生活”的状态,“没有互动的共存”(Threadgold & Clifford et al., 2008),移民们仍然没有很好地整合到城市社会之中。无论是移民之间的交往、还是他们与当地原居民之间的交往,都会增强移民们融入当地社会的程度(风笑天,2008:152-180)。工友关系已经成为移民们社会关系的重要部分,正如利维塔斯(Levitas,2005)所强调的:有报酬的工作是社会融入的重要途径。

(2) 乡-城移民们在社区活动中参与不足,缺乏可及的休闲服务,主要是因为“不知道”、“没有用”或“没有闲暇时间”。他们生存压力大,消费能力低,缺乏参与社区活动的机会、信息或时间,在繁华都市背后过着黯淡的生活。因此,有必要通过专业社区工作的介入,改善移民们的参与机会与休闲服务,促进他们与当地居民的交往。

(3) 乡-城移民的参与意识、维权意识薄弱,社区选举缺乏代表渠道。调查表明,在当地的社区管理中,移民们往往只是被动的管理对象。所以,有必要通过赋权工作,建立正式的信息沟通与代表渠道,使移民们能够平等地参与到社区管理中。

(4) 缺乏专业化社区服务。社区居委会工作者责任感强,传统的社区工作体系较完善,具有较强的社会动员与组织能力,有利于社区实务工作的开展。社区简化了外来人口暂住证的办理程序,并降低收费,这些助民服务受到移民们的认可。不过,现有的社区工作重管理,轻服务,侧重于卫生、治安、证件发放、登记、收费、计划生育等日常管理,仍然是被动的问题导向型工作模式,而不是发展和服务导向。社区服务不具有普惠性,尚未覆盖乡-城移民群体,少数社区工作人员仍然对乡-城移民持有偏见与歧视,如以下的访谈中所表明的:

移民(WMB4):“我从来没找过居委会,都是居委会来找我们收钱来(笑),收清洁费什么的。”

社区工作人员(GF3):“外地的咱管他干嘛,咱不管。”

当地原居民(DF1):“现在外地人都是自己来找工作的……居委会的[工作]就是光照顾我们下岗的40、50人员……劳动协管员的工作就是这样的。”

移民(WFB4):“……那都是给下岗的人准备的(电脑、插花技能培训),外地人没有,本地人都管不了呢,外地人就更别说了。”

社区服务的不足主要体现在三个方面。第一,缺乏儿童照顾与教育支持。社区缺乏日间照顾机构与服务,私立幼儿教育收费昂贵,移民儿童的家长们望而却步;同时缺乏可及的教育资讯,家长们对入学儿童的教育也颇感忧心。为儿童及其家长、青少年提供教育支持,可作为社区介入工作的主要突破点。第二,缺乏政策与服务资讯。移民们的社会保障缺乏,对社会保险的办理程序不信任,不了解,存在畏难心理。因而,有必要提供更多的政策资讯与服务,加强互动式管理,促进政策的实施与服务的传递。第三,缺乏就业服务与职业培训。乡-城移民以非正规就业为主,经济活动边缘化,缺乏教育培训机会,而且现有的中等教育与职业教育,并不能为这些移民或未来的乡-城移民提供基本的技能,他们能够获得技能的途径往往仅仅是通过实践经验或自学,这从访谈中便可大致了解移民们的心声:“客户就是我最好的老师”(修鞋师傅);“我正在准备外语等级考试”(私企打工女青年);“我打算上个汉语自考班”(家庭主妇)等。因此,为乡-城移民提供职业教育、资格培训等资讯及相关就业服务,将成为实务工作开展的主要内容。

(二) 社区实践行动的策略、方法及目标在数据评估的基础上,初步确定了社区实践行动的目标,提出基本行动策略,并尝试整合多元化的社区工作方法,灵活应用于A社区的实践工作,回应移民的社区融入的问题与需求(见表 2)。

| 表 2 乡-城移民的社区融入实践活动 |

协助发展社区中的移民组织,通过小组工作与群体活动,提供学习、参与的机会,提高个人与组织的能力,建立移民的非正式支持网络。例如A社区通过发展儿童群谊会、家长工作坊、妇女小组、职业小组、移民之家,开展移民小组工作。

2. 专业化策略在现有的社区服务组织的基础上发展专业化社区服务中心,并积极引入非营利组织、相关的社会服务部门的介入,开展合作工作,为移民提供可及的专业化社区服务。通过高校研究组、社区居委会及其共建单位、物业公司、社区文化组织等主体的合作,在A社区对移民开展专业化的社区工作,包括培训移民融入政策、制作社区资讯手册、开展社区捐助活动、成立社工实习基地,以及开展移民妇女个案工作等,以回应移民多样化需求,改善社区服务。

3. 政策行动策略通过社会政策的介入回应移民的融入的深层次需要,提供制度与政策支持,实现移民平等地参与社区选举、政策决策,并享有社区服务和社会提供的权利。A社区的政策实践,主要通过带动当地社区权威机构介入相关的社区工作,为移民提供相关的政策咨询服务,促进移民参与社区选举等方法,提供社会支持,改善移民的政策环境。

4. 文化策略通过社区文化活动,提供参与机会,开展社区教育与社会动员,加强社区整合,培养社区认同感与现代社区意识,营造融入的社会文化环境。在A社区的实践介入中,主要开展了儿童节、妇女节系列活动、“关爱进行时”晚会等文化活动,丰富移民与居民的文化生活,促进互动和交流。

组织化策略与专业化策略是发展乡-城移民社会资本的基础,而政策行动策略与文化策略则有助于实现社会资本深度与广度的发展,四个方面相互配合,共同促进移民的社区融入与社会融入。在A社区的实践过程中,灵活应用上述基本策略与方法,分阶段推进社区实践行动。初期阶段,主要采取“文化策略”开展社区动员与社区教育,积极发展“组织化策略”,协助建立移民小组;拓展阶段重点应用“组织化策略”,跟进小组工作,深入发展社区移民组织,建立社区支持网络,同时通过“专业化策略”开展个案工作,改善社区服务;维系改变阶段,继续发展“专业化策略”,改善社区服务资讯,建立社工实习基地,巩固专业合作关系,同时通过“政策行动策略”加强社会政策的介入,并结合“文化策略”开展社区文化宣传活动,营造社区融入文化,维系新移民与社区之间已出现的融合态势。

(三) 行动介入 1. 初期阶段:社会动员与社区教育以社区节日活动为介入点,应用“文化策略”与“组织化策略”,开展社会动员与社区教育,协助建立“儿童群谊会”、“家长工作坊”。社区教育是实现自我发展与教育互动的主要方式,广泛应用于儿童与日间照顾(Payne,2005:209)。“六一儿童节”期间,社区工作者与志愿者组织开展“儿童节手拉手”系列活动,提供儿童教育服务。78名儿童(23名移民的儿童与55名城市儿童)参加了绘画比赛、有奖问答、亲子互动游戏。这些活动促进家长与儿童,移民与当地居民之间的互动与交流,传递城市生活知识与价值,发挥社区教育的社会化功能。在节日活动过程中,协助建立“儿童群谊会”与“家长工作坊”,提供家庭支持,分享儿童教育的经验与信息。媒体积极关注报道了社区实践活动,“在接受记者采访时,一位外来小朋友激动地说‘这次活动简直美极了!’通过这次活动使外来儿童和社区的小朋友熟识起来,真正地融入了社区,参与社区生活,告别孤独,与城市儿童共同成长。”1以下的访谈也表明介入活动获得了移民的充分认可:

1 李黎.2005.与外来儿童手拉手共享六一幸福时光[N].南开新闻讯(http://news.nankai.edu.cn/ 2005-6-02)。

他们居委会给我们孩子学习啊,鼓励。孩子的感想不错,为这个(儿童节活动)还写了篇日记(笑)。听说场面挺热烈的。打心眼里感谢居委会吧,跟那些那天办这个活动的,能拿出这么多钱来给孩子是最大的福利。这可以说我特别的感动……希望为我们民工带来更多的文艺节目…… (移住者,WMB5)

文化策略重视开展社区教育与文化宣传,为儿童及家长提供学习与参与机会,促进移民与当地居民的互动,社会动员为后期实践的拓展打下良好的基础。在实践策略的应用中,需要充分整合潜在的社区资源,例如私有部门物业公司的资助、研究组与志愿者2的专业技能、社区居委会的组织与动员能力、媒体的报道与宣传,在资源整合的过程中建立伙伴合作关系,不仅能够增加社区资源,而且有利于在更广泛的社会中发展平等、参与、融入的社会理念。

2 志愿者主要来自南开大学社会工作与社会政策系的本科生。

2. 拓展阶段:移民组织与个案服务在拓展阶段重点应用组织化策略,积极发展移民的职业小组、妇女小组、移民之家,建立非正式的社会支持网络,充实移民的社会资本。发展移民组织是社区实务工作的重点与难点。同时随着社区合作关系的不断发展,引入专业化策略,开展个案服务工作以及相关的社区工作。

(1) 建立移民职业小组。通过职业小组,改善移民的就业环境与就业能力,解决社区市场管理难题。A社区的旧物回收市场,既是移民们从事作坊生产、个体买卖经营的场所,也是生活居住的空间,市场秩序与社区环境的问题突出,城市相关部门管理执法工作往往简单化,缺乏民主监督。如以下访谈资料所反映的问题:

现在啊,(城管治安大队)不允许我们在铺面前摆摊买哈密瓜,……他们遇到一次,就罚款50元,遇到这种情况,有时只有自己回来哭,两三天不出去。(移民,WMB11)

移民们面对不公平的罚款与对待,仅能消极地容忍与抱怨。社区工作者首先扮演使能者的角色,帮助移民检视并觉悟社会关系,增强民主维权意识,培养社会责任感,向社会、政府及时反映问题。社区工作者更需要扮演组织者、协调者与沟通者的角色,协助建立移民的就业小组,一方面通过小组代表的方式,与社区管理执法部门进行有效沟通,协调不同的利益,加强执法管理的民主监督工作,引导移民依照市场管理规范有序经营,改善社区环境,有效地解决问题,实现集体获益;另一方面,在职业小组中发展相关项目与活动,加强职业规范、知识与能力的培训,发展移民的就业能力,促进劳动力市场的整合。通过职业小组的运作,改变他们消极应对困难的方式,以集体化的应对策略,化解新环境的生存风险。

(2) 个案工作与小组工作。通过个案工作与小组工作的结合是社区实践工作的重要方法,能够有效地回应移民妇女多样化的需求。在个案访谈的基础上,与服务对象共同制定介入工作的目标与方法(见表 3)。通过家庭探访开展个案工作,为移民妇女提供教育信息、咨询服务与帮助,移民妇女逐步接受并充分认可社工,但开始表现出对社工服务的依赖。社区工作者需要积极引导服务对象充分利用社区移民网络,参与社区妇女小组、家长工作坊等小组活动中,帮助服务对象“离开”社工,增强互助与自决的能力。同时,以居委会传统的三八妇女节活动为基础,建立移民妇女小组,开展丰富的活动与项目,分享城市生活与工作的经验,提供家庭支持、妇女健康与休闲服务的信息咨询,鼓励参与者敞开心扉,积极表达自我,在参与中获得知识与技能的增长,满足休闲与情感交流的需要,建立社会支持网络。

| 表 3 移民妇女个案工作 |

专业化策略在A社区的应用中,个案服务与小组工作在改善乡-城移民的社区参与、加强社会支持网络的建设中成效显著,不过难于满足移民们多元化、深层次的社会需求。启动资金、专业支持及相关资源的缺乏,限制着社区照顾、社区健康服务、社区家庭工作与咨询服务等专业化社区服务项目的发展。加之社会服务专业部门发展滞后,缺乏非营利组织的参与,社区工作难以形成转介、跟进、相互承接的综合性服务体系,影响着服务效率与质量的提高。

3. 维系改变阶段:政策资讯服务与文化活动社区介入的维系阶段,需要积极引入政策行动策略,加强社会政策的介入,回应移民深层次的普遍性需求,改善移民政策环境。同时继续发展“专业化策略”,改善社区资讯服务,建立社工实习基地。并通过“文化策略”,举行社区文化活动,巩固合作关系,营造社区融入文化。

(1) 政策资讯服务。社区工作者积极扮演着政策协调者、沟通者与倡导者的角色,为移民提供政策咨询,其内容主要涉及移民的社区整合政策与措施、子女教育政策、医疗政策、工伤保险、土地流转政策等方面的咨询服务。通过这些活动,在社区创造积极的政策环境,改善政策的沟通与传递,加强社区工作者、移民与社区居民对社会融入政策的认识和理解,提升移民参与决策的能力。

(2) 社区服务资讯。改善社区资讯服务,为移民们提供城市生活的信息与指南,研究组协助居委会编制“社区工作手册”,方便在社区居住的移民与居民获悉现有的社区服务,提高社区工作的专业化水平,增进社区服务的可及性。在资讯手册资料准备过程中,居委会工作人员的行政工作视角与研究者的专业视角,对编写内容有着不同的意见,居委会主要侧重于加强行政方面工作的总结汇报;而研究组更强调资讯手册的实用性与普及性。随着“专业化策略”的逐步深入,社区工作人员行政工作理念根深蒂固,工作模式滞后,成为专业化过程面临的重要挑战。灵活调整介入方法,暂时“闲置”分歧,制定长期性合作计划,在A社区成立社工实习基地,并逐步化解介入中的阻力,推进专业化策略。

(3)“关爱进行时”晚会。发展文化策略,在社区举办“关爱进行时”晚会、“初冬饺子会”,增进研究组与社区组织的合作感情与理解;并开展募捐活动,积极寻找新的资源。研究组、居委会与社区小学合作,举办“关爱进行时”晚会,由移民、小学生、社区工作者、当地居民、老年合唱团共同参与晚会演出,促进移民与当地居民的互动与沟通。在晚会中举行捐助仪式,志愿者将从高校与社区募捐的文具书籍,提供给有需要的移民,改善社区的教育资源,传递爱心与支持。通过社区活动营造融入文化,强化参与成员的“小组归属感”、“社区归属感”,有利于形成社区共享价值,增强社区的集体意识与责任。举行社会工作实习基地成立仪式,建立并加强专业与社区实践工作的合作关系,使专业合作工作更加规范化、长期化,改善社区服务的专业化水平,同时也为社会工作专业研究及教育提供更多从实践中学习的机会。

(四) 评估与反思社会工作的方法论强调基于事实的知识(evidence-based knowledge),重视来自特定背景下的研究与实践评估(IASSW,[2000] 2005)。实践介入的有效性,既受到社会工作实践者、服务使用者、参与者的知识、技能、理解与价值的影响,同时也受到资源、文化与政策形成的社区环境的广泛制约(Trevithick,2005)。本次研究借鉴欧盟社区发展项目(CEBSD Project)的评估方法与评价指标1,在社区开展问卷调查,发放问卷80份,回收有效问卷64份(当地居民27份、乡-城移民37份),通过对当地居民与移民的对比分析,检视他们在社区整合中的差距,对实践策略所取得的成效做出客观评估,并深入分析了社区融入过程中面临的阻力与挑战。

1 参见http://www.cebsd.org/social.htm(10/20/2004)

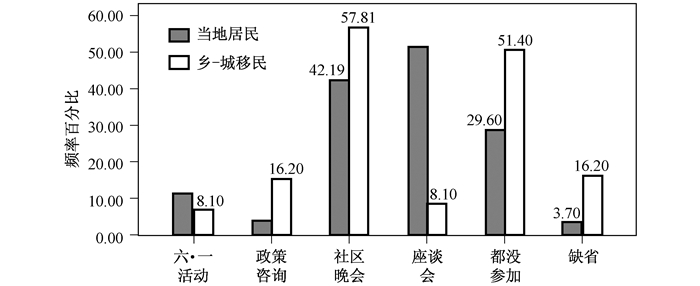

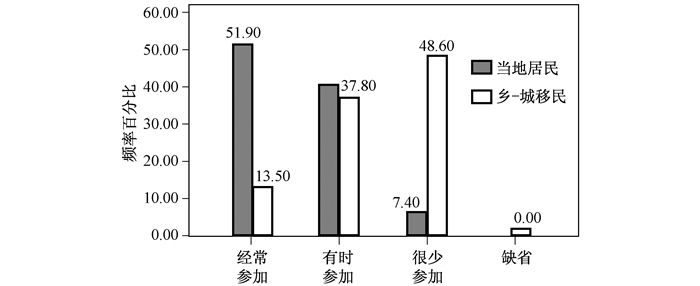

1. 进展评估进展评估以“参加的社区活动”、“参与率”为主要测量指标,调查结果表明社区实践策略在促进移民参与、营造融入文化方面的成效较为显著。(1)移民的社区参与状况得以改善。正如图 2所示,在初期阶段儿童节活动中,移民的参与率为8.1%;随着合作关系的不断加强,融入的理念越来越被社区工作者接受,灵活的实践方法逐步得到发展,参与状况得到显著的改善,维续阶段的社区“关爱进行时”晚会,移民参与率已经达到57.81%。不过由于城乡显著的社会阶层差异,一些城市居民对乡-城移民的歧视仍然存在,甚至少数城市居民因为有移民的参与,而拒绝参加社区活动,要消除他们之间互动的障碍,建立和谐关系,仍然充满困难。(2)乡-城移民的参与率仍然有待提高。组织化策略的应用面临着现实的困难,大多数移民生存压力大,参与意识薄弱,而且乡-城移民的流动性也影响着社区支持网络的建立与维续。正如图 3所显示的当地居民与移民参与率对比结果,经常参加社区活动的当地居民为51.9%,而移民只有达到13.5%,表明移民的参与还不够充分,整合度低于当地居民。

|

图 2 当地居民与乡-城移民参加社区活动统计比较 |

|

图 3 当地居民和乡-城移民社区活动参与率统计比较 |

“结果评估”以“满意度”为主要测量指标,从总体上看,实务工作在社区获得较高的满意度。当地居民的满意度要高于移民的满意度(见图 4)。74.1%的当地居民对社区实践工作非常满意,移民为32.4%。尽管已经取得相当的成效,不过与当地居民相比,移民满意度偏低,实务工作仍然存在各个方面的困难和阻力。

|

图 4 当地居民和乡-城移民对社区的满意度统计比较 |

“影响评估”主要以观念、社会关系及社区参与的改变为测量维度。(1)文化策略有利于改变城市居民的观念,改善乡-城移民的社会关系。社区的实践行动在不同程度上影响着城市居民、基层管理机构工作人员的观念与态度,社区融合正在逐步改善。大多数城市居民认可、欢迎有技术的乡-城移民,他们对天津的发展贡献多,容易相处。(2)政策行动策略在改善社区选举方面取得初步成效。在我们研究工作的带动下,移民们的社区整合问题在社区引起广泛的重视,街道办事处决定成立“流动人口管理服务站”,致力于把A社区建成“流动人口管理工作精品小区”,并在社区即将成立的居民自治委员会中,吸收移民代表的加入。移民代表参与社区选举,影响决策的制定与服务提供,共同关注社区的建设与发展,参与社区的决策与管理,增强认同感、归属感与现代社区意识,促进社区进步与融入。

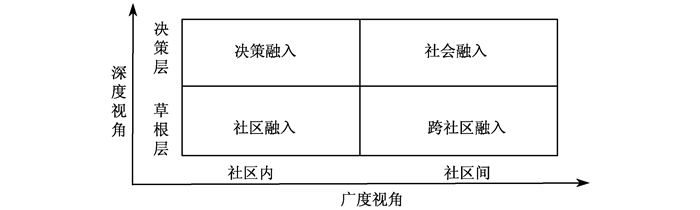

三、从实践中发展理论本次研究从社区实践研究中发展乡-城移民的社会融入理论,提出社区融入、跨社区融入、决策融入与社会融入四个核心概念,构建乡-城移民的社会融入模式(见图 5),以社区为依托,通过专业社区工作的介入,从广度与深度视角逐步发展社会资本,促进社区融入,带动社会融入。

|

图 5 乡-城移民的社会融入模式 |

社区融入(community inclusion)是社区中的个人或群体平等参与社区活动与行动、社区决策与管理,享有社区服务,增强社区归属感与责任感,降低社区的不平等,促进不同群体之间的和谐共处。社区融入的主体是社区居民,客体是参与社区事务与活动,享有社区服务,目标在于促进社区和谐与发展。在社区的新来者与原有居民彼此适应的整合过程中,促进不同群体和谐共处(CIC,2007:38)。A社区的调查研究显示,乡-城移民的社区融入水平较低,社会交往封闭,社区参与不足,尤其是缺乏可及的专业化社区服务。实践介入的评估则表明,实践行动有助于改善社区参与,不过社区不同主体的参与状况存在差距,移民的社区参与率低于当地居民的参与率。所以应当立足草根层面,在移民接受社区中,通过专业化策略,发展专业化社区服务中心,改善社区服务,回应移民的普遍性的社会需求;同时通过组织化策略,协助发展社区移民组织,提供学习机会,促进互动与参与,基于个人与组织的参与激励社区行动,加强移民的自组织的能力建设,改善社会关系,实现社会资本的转移与发展,促进“社区融入”。例如,A社区的移民职业小组,不仅有助于改善就业能力,而且能够成为应对风险的有效方式。社区融入是社会融入的基础,也是本次实践研究的重点。

跨社区融入(inter-community inclusion)是基于网络合作(network/partnership)工作,在更广泛的社区之间建立沟通的渠道,促进资源共享、信息与经验的交流,加强社区之间的联系并发展社会资本的横向联系。在社区融入的基础上,发展跨社区融入。结合移民接受社区的特质,因地制宜,积极推广并实践A社区实务工作的行动策略与操作方法,并在广泛的移民接受社区之间开展网络工作,扩大社会支持网,整合社区资源。文化策略在跨社区融入中扮演着重要角色,“通过文体活动建立起来的交往结构为社区构建提供潜在的社会基础”(杨敏,2007:153)。文化活动有助于发展社区的正面形象,为社区移民群体之间的交流提供机会和平台,增进理解与沟通,营造融入的社会文化环境。

决策融入(decision-making inclusion)是服务的使用者、受益者通过代表的正式渠道,参与到决策过程中,影响决策的制定与服务的提供。社区是移民的政治参与的基本单元,通过政策行动策略,为移民代表能够平等参与决策过程提供制度与政策支持,在自下而上的“决策融入”过程中,逐步影响决策层,加强社会资本的纵向联系,回应乡-城移民的融入的普遍性、深层次的需要。反歧视的实践行动也强调服务使用者的参与,促进个人之间的互动,便于达成共识的目标,保障服务的提供是适宜的与回应性的,而且有助于实现赋权与增能(Thompson,2006a;2006b)。通过A社区的实践工作,通过政策资讯服务,促进政策的沟通与互动,增强移民参与决策的能力。在实践工作的带动下,移民代表能够参与A社区居民自治委员会,参与选举与决策过程,迈出了决策融入的第一步。本次研究与基层机构街道办事处的合作,主要对社区基层的乡-城移民管理与服务产生影响,决策融入有待于加强和深化。

社会融入(social inclusion)是特定社会中的个人、群体与社区,在结构调整与主体自我适应的动态过程中,基于社会资本的发展,促进社会资源的平等分配,社会服务的有效传递,实现广泛的社会权利,平等地参与经济财富与社会文明的创造和分享,改善弱势群体的社会生活,实现社会和谐。社会融入的主体包括个人、群体与社区;客体是社会资源、社会服务与社会权利;社会融入的条件在于社会资本的发展,过程既强调社会结构的调整,也重视主体的自我适应;目标是改善生活、实现社会和谐。首先立足草根层面,实现社会资本从农村向城市社区的转移与发展,促进社区融入;在此基础上,在移民接受社区之间开展网络工作,建立社会资本的横向联系,加强跨社区融入;自下而上,逐步影响决策层,发展社会资本的纵向联系,实现决策融入;兼顾广度与深度视角,社会资本从社区内向社区间横向拓展,从草根层向决策层纵深发展,加强市民社会,实现社会融入。由此,可以认为,社区融入是移民们社会融入的现实路径,而实践研究则表明组织化策略与专业化策略是发展移民的社会资本、促进社区融入的基础;而政策行动策略与文化策略则有助于实现社会资本深度与广度的发展,这些策略相互配合,通过接受社区的多元化输入,发展移民的社会支持网络,改善社区服务,优化社区政策环境与文化环境,使新来的乡-城移民能够作为积极的社会成员,充分地参与到社区经济、社会文化与政治生活中,并为其发展作出贡献。这不仅是社会发展的需要,也是保护弱势群体促进社会公平的要求。

四、结论与讨论移民从早期的临时性流动向着城市融入的新阶段转变,从经济诉求向着社会公平诉求转变。国家政策也开始积极关注农民工的社会融入问题,提出构建以社区为依托的农民工服务和管理平台的政策举措。近年来,在社会融入策略研究中,欧美国家越来越重视社区的参与,社区工作逐步成为实现社会融入的重要行动机制,社会融入也是当代社区工作的重要内容与目标。我国已有的研究从理论层面探讨乡-城移民(农民工)的社会融入问题,提出重视社区的功能,加强移民所在社区的管理与服务的现实主张。本研究尝试应用社区工作的专业方法,推动乡-城移民融入问题从理论研究向行动实践领域的深入,研究提出了乡-城移民的社区融入实践研究模式,探讨移民的社会融入的现实策略与实务方法,并在实务研究的基础上,发展切合社会需要的乡-城移民的社会融入理论模式。

社区研究调查表明,目前乡-城移民的社会融入水平较低,主要是因为:一方面受到移民自身因素的影响,他们中的大多数人社会资本缺乏,生存压力大、参与意识、维权意识淡薄;另一方面现有的社区服务体系滞后,既不能满足城市当地居民的需要,更无力回应外来移民的融入需求。发展专业化的社区服务中心,成为乡-城移民的社会融入的现实路径,同时在专业化的过程中,将带动城市社区摆脱社会转型中面临的发展困境。以现有社区服务组织为依托,发展专业化社区服务中心,涉及以下四个方面的努力:

(一) 发展专业化、民主化的社区工作理念第一、发挥乡-城移民的优势与潜能,助人自助。转移就业带来社会资本的缺失,阶层分化1导致乡-城移民的边缘化,事实上,大多数移民是来自农村的“精英”,具有主动性、开拓性与承受力,乡-城移民群体本身有着较大的潜能,从优势视角出发,依托接受移民的社区实现社会资本的转移、重建与充实,缩小阶层差距与隔阂,是对移民展开社区工作的关键。所以在沟通中尽量避免“弱势”、“农民工”、“底层阶层”、“被排斥”等负面标签的影响,采用“服务对象”的概念,而不是“案主”的概念,鼓励培养移民的自信心,传递尊重、认可与理解,在实践研究中构建平等接纳的关系。第二、当地权威机构的管理人员和社区工作者,仅有着有限的市民参与的理念,往往习惯于为社区居民做出决定与选择。如果当地权威机构善于与合作伙伴、社区居民分享决定与责任,形成更开放的信任的气氛,社区整合将获得更快的发展。

1 Thompson(2006b)在反歧视实践研究中,提出阶层、性别、残疾、年龄和种族五种社会分化的主要因素。笔者认为城乡阶层的差异是导致乡-城移民群体边缘化的主要因素,而不是移民自身能力的弱势。

(二) 加强社区工作者的专业知识与技能教育我国社区工作发展滞后,专业化与职业化处于起步阶段,社区工作的实践比较薄弱,亟待加强社区工作者的专业知识与技能,建立专业化的社区工作者队伍。社区工作者需要具有丰富的技能库,以应付复杂的社会实践的挑战(曾加达、吴霏,2006)。为社区工作者提供专业知识与技能培训,完善职业资格认证体系,加强工作绩效的评估考核,改善薪金待遇,调动社区工作者的积极性,逐步将街道办事人员、居委会“大娘”发展为专业的一线社工,并积极引导高校社会工作专业人才加入基层就业。例如,社区工作者要善于充分利用节日与闲暇机会,通过专业技能拓展传统的社区活动与服务,整合社区潜在的资源,成功地组织社区文化活动,开展社区教育,丰富移民的文化生活,同时发展具有针对性、实用性和普及性的专业化社区项目,以调动居民的参与兴趣,鼓励移民的参与。

(三) 转变社区管理模式社区管理模式需要从行政管理向着社区自治模式转变,从垂直化管理向着扁平式的民主管理转变,为专业化社区中心的建设提供有利的组织环境。在社会转型与社区建设运动背景下,城市社区成为自上而下建构起来的国家治理单元,而不是促进公共领域发展的社会生活共同体,社区的主要功能是为了解决单位制解体后城市社会整合与社会控制问题,而不在于促进市民社会的发展(杨敏,2007)。本次实践研究也发现,社区垂直化行政管理模式1,在服务传递与政策实施过程中,往往存在效率低、成本高、权责不明的问题。社区工作人员行政工作理念根深蒂固,工作模式滞后,成为社区工作专业化过程面临的重要挑战。如何利用网络技术平台,发展扁平化、参与式的互动管理模式,探讨社区自治模式,为更多居民和新乡-城移民们提供参与的途径与方法,使服务的传递更直接而有效,是我国社区管理面临的重要议题。

1 居委会的法律地位是居民自治组织,但在实践中,更多扮演为街道办事处下属的基层组织角色,形成市政府-区政府-街道办事处-居委会的社区垂直化管理模式。

转变管理模式并不意味着政府退出、责成社区“自我管理”。在实践研究中,社区服务项目缺乏启动与维系资金,社区工作面临着资源不足等现实困难。当地民政部与相关部门应该支持城市的移民接受社区回应其融入的需求,充分认可社区工作者的角色与贡献,并为服务项目提供相应的启动资金与政策支持。尤其是移民的社区参与权利需要获得制度认可,保障其通过社区选举平等地参与社区决策与管理,参与社区组织的活动与行动,明确权利与义务。通过政府与社区两种力量的融通(李越美,2003:289),将政府在资源、决策、规划与监督方面的优势,与社区工作者在政策实施与服务传递的专业技能相结合,共同关注支持乡-城移民的社区融入。

(四) 积极发展网络工作模式我国社会服务部门发展缓慢,依靠政府、私有部门、家庭提供的模式,难以满足乡-城移民的多样化需要。所以需要从以下三个方面积极发展网络工作模式:第一、在社区工作中急需引入非营利组织、志愿部门的加入,实现社会服务主体的多元化。相信市民社会,依靠中间社会的力量,加快社会服务部门的发展,形成社区中心、非营利组织、政府部门、私有部门多元化服务主体的网络合作关系,在更平等的权利关系中开展合作,创造一个开放的、互动的、参与性的决策过程,有助于多主体之间达成更多的共识,提高综合性服务的质量与水平,保障项目与组织的稳定和维续。第二、通过网络工作加强移民接受社区之间的联系与交流,在更广泛的社区层面建立社会资本,逐步影响到决策与服务提供,推动乡-城移民的社会资本广度与深度的发展,促进全面的参与。第三、发展城市与农村网络合作工作,在农村基础教育中加强潜在的乡-城移民的知识与技能培训,促进社会资本的积累;同时做好现有乡-城移民的社会资本由农村社区向城市社区的转移工作。

Burchardt, T., J.Le Grand, and D.Piachaud.2002."Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Mutidimetional Measure."in J.Hills(ed.), Understanding Social Exclusion.Oxford: Oxford University Press.

|

CIC(Commission on Integration and Cohesion).2007."Our Shared Future." www.integrationandcohesion.org.uk/Our-final-report.aspx.

|

ESFP(2007-2013)(European Structural Funds Program). "Further Information: Social Inclusion."from http://www.esep.co.uk/03-info-social-inclusion.html(06-12-2007).

|

风笑天.2008.安置方式、人际交往与移民适应-江苏、浙江343户三峡农村移民的比较研究[J].社会(2). Feng Xiaotian.2008."Resettlement Forms, Interpersonal Communication, and Migrants' Adaptation: A Comparative Study on the 343 Rural Migrant Households from the Three Gorges that Resettled in the Provinces of Jiangsu and Zhejiang."Society(2).(in Chinese) http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SHEH200802006.htm |

关信平.2007.从平等权利到社会融入[G]//游均, 主编.2006-2007年: 中国就业报告-探索素质就业(就业蓝皮书).北京: 中国劳动社会保障出版社. Guan Xinping.2007. "From Equal Right to Social Inclusion", in You Jun(ed.).2006-2007 in China: Employment Reportt Blue Paper.Beijing: China Labour and Social Security Publishing House. |

Henderson, P.2005.Including the Txcluded: From Practice to Policy in European Community Development.Bristol: Policy Press.

|

Henderson, P.and D.Thomas.2002.Skills in Neighborhood Work (the 3rd edition). London: Routledge.

|

IASSW(International Association of Schools of Social Work).2005."International Federation of Social Work(IFSW)."in P.Trevithick (ed.) Social Work Skills: A Practice Handbook.Maidenhead: Open University Press.

|

Levitas, R.2005.The Inclusive Society: Social Exclusion and New Labor.Basingstoke: Palgrave Macmillan. http://is.muni.cz/publication/744461

|

Li, B.2006."Floating Population or Urban Citizens? Status, Social Provision and Circumstances of RUM."Social Policy& Administration, Vol.40, No.2.

|

李培林、李炜.2007.农民工在中国转型中的经济地位和社会态度[J].社会学研究(3). Li Peilin and Li Wei.2007. "Migrant Worker's Economic Status and Social Attitude in Transition of China" Sociological Studies(6): 1-17.(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZGDZ200708008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

李越美.2003.中国城市社区建设: 理论与实践的反思[G]//转型期的中国社会工作: 中国社工教育协会年会论文集.上海: 华东理工大学出版社: 289. Li Yuemei.2003."Reflections on the Theory and Practice of Community Building in Urban of China."in Social Work in transition China: Essays from 2003 Annual Symposium of China Association for Social Work Education.Shanghai: East China University of Science and Technology Press. |

刘传江、周玲.2004.社会资本与农民工的城市融合[J].人口研究(5). Liu Chuanjiang and Zhou Ling. 2004. "Social Capital and Integration of Rural Migrants in the Cities."Population Research(5).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=RKYZ200405001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Middleton, L.1997.The Art of Assessment.Birmingham: Venture Press.

|

Midgley.1993."Ideological roots of social development strategies."Social Development Issues 15(1).

|

Parker, J.[2007]2008."The Social Work Process: Assessment, Planning, Intervention and Review."in M.Davies (ed.).The Black Companion to Social Work(the third edition).Oxford: Blackwell.

|

Payne, M.2005.Social Work Change and Continuity.Basingstoke: Palgrave Macmillan.

|

钱文荣、张忠明.2006.农民工在城市社会的融合度问题[J].浙江大学学报(人文社会科学版)(7). Qian Wenrong and Zhang Zhongming. 2006. "The Incorporation of Migrant Workers in the Urban Society."Journal of Zhejiang University(Humanities and Soclal Sciences)(7).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZJDX200604019&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Rothman, J. and M.N. Zald.1985."Planning theory in social work community practice."in S.H.Taylor and R.W Roberts (eds.).Theory and Practice of Community Social Work.New York: Columbia University Press.

|

时立荣.2005.透过社区看农民工的城市融入问题[J].新视野(4). Shi Lirong.2005."Urban Integration for Rural Workers from the Community-Based Approach."Expanding Horizons(4).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XISY200504021&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Taylor, M.2006."Communities in partnership: Developing a Strategic Voice."Social Policy & Society 5: 2: 269-279.

|

Thompson, N.2006a.Power and Empowerment.Lyme Regis: Russell House.

|

——[2006b]2008."Anti-Discriminatory Practice."in Martin Davies(ed.).The Black Companion to Social Work.the third edition.Oxford: Blackwell.

|

Threadgold and Clifford et al. 2008."Immigration and Inclusion in South Wales", Available at: http://dev.jrf.org.uk/sites/files/jrf/2290-wales-migration-cohesion.pdf.

|

Trevithick, P.2005.Social Work Skills: A Practice Handbook(the 2nd edition).Maidenhead: Open University Press.

|

杨敏.2007.作为国家治理单元的社区: 对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究[J].社会学研究(4). Yang Min.2007."The Case Research on the Community as the Unit of Government Management: Community Participation and Consciousness." Sociological Studies(6): 137-164.(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200704008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

曾加达、吴霏.2006.社区发展中的个人和小组工作方法[G]//殷妙仲、高鉴国, 主编.社区社会工作: 中外视野中的交流.北京: 中国社会科学出版社. Zeng Jiada and Wu Fei.2006. "The Methods of Case Work and Group Work in the Community Development." in Yin Miaozhong and Gao Guojian (eds.) Social Work of Community: The Communication Under the Horizon of China and Western Counties.Beijing: China Social Sciences Press. |

张友庭.2008.污名化情境及其应对策略——流动人口的城市适应及其社区变迁的个案研究[J].社会(4). Zhang Youting. 2008. "The Stigmatic Situation and the Coping Strategies: A Case Study of the Adaptation of the Floating: Population to Urban Life and the Community Change."Society(4).(in Chinese) http://www.society.shu.edu.cn/CN/abstract/abstract3980.shtml |

郑功成.2006.科学发展与共享和谐[M].北京: 人民出版社. Zheng Gongcheng.2006.Scientific Development, Shared Harmony.Beijing: People's Publishing House. |

郑功成、黄黎若莲, 等.2007.中国农民工问题与社会保护[M].北京: 人民出版社. Zheng Gongcheng and Huang Liruolian, et al.2007.Rural-Urban Migrant Workers in China: Issue and Social Protection.Beijing: People's Publishing House. |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30