“凤凰男”1是近年来新诞生的词汇,是指那些出身农村、依靠自身努力而跻身城市,并且有所成就的男人。在互联网和街头巷尾,人们对凤凰男的渲染和讨论主要集中在家庭生活方面。例如,“应不应当嫁给凤凰男”这样的话题在网络论坛中经常会引起很大的争论,而《新结婚时代》、《双面胶》等影视作品更是以凤凰男的家庭矛盾和价值观冲突为主要线索。

1 “凤凰男”的说法确切始于何时笔者没有详细考证。明末清初诗人吴伟业在《圆圆曲》中用“旧巢共是衔泥燕,飞上枝头变凤凰”来描绘陈圆圆衣锦还乡的荣耀。习语中表达同样意思的词组还有“山沟里飞出个金凤凰”、“山窝窝飞出金凤凰”、“鸡窝里飞出金凤凰”、“山鸡变凤凰”等。现在所谓“凤凰男”的说法据说来自于2000年代中期流行的网络叙事。借助互联网络,人们相互讲述和交流各自的人生体验。据说在当时的一则网络叙事中,叙事者把来自农村跻身城市的男主人公简称为“凤凰男”,取意“山沟里飞出个金凤凰”。

凤凰男现象中蕴含着丰富的社会学内涵,特别是在社会流动的意义上。社会流动是社会学最核心的研究领域之一,它关注的是社会不平等结构的形成过程和结构的变化状况(李路路,2006)。其核心问题是:父辈和子辈之间,或者在一个人的一生中,会在多大程度上发生职业地位或者阶级阶层位置的变化?这种变化又以什么样的形式呈现?发生的机制是什么?显然,凤凰男的定义本身就表明代际流动“子进城”的现象已经发生,即父辈是农村人,而儿子已经成为城里人了。而从个人代内流动来看,凤凰男要么是已经有所成就,要么是前途光明、存在着很大的向上流动的可能性。本文所研究的问题是:来自农村而跻身城市的凤凰男,相对于出身城市的男性,他们获得高地位的相对机会如何?他们能向上流动到多高?流动到什么位置上?在这个流动的过程中,影响因素和机制是什么?

一、研究的缘起二战后,针对工业化对社会分层和流动的影响,以及不同社会制度国家中流动模式的差异,许多社会学家提出理论假设并加以验证。例如,Lipset和Zetterberg(1956)认为,工业化社会要比非工业化社会有较高的社会流动率,而社会主义体制更是促进社会流动。很多研究中国的学者也认为,由于意识形态上对社会公平和平等的强调和一些激进政策的推行,社会主义中国在代际流动上更加开放,即无论家庭背景如何,子女的职业地位成就分布没有很大差别(Blau & Ruan,1990;Lin & Bian,1991;Lin & Xie,1988)。对此,林南、边燕杰等人(Lin & Bian,1991;Bian,1994)认为,中国社会实际上并非如上述研究所显示的那么开放,他们强调了工作单位的重要性,认为中国城市中的工作单位能更好地测量一个人的社会地位。他们的研究也发现,父辈工作单位对子代工作单位的获得有直接而显著的影响。

吴晓刚(2007)认为,我们在解释中国现象的时候不必急于求助于“中国特殊主义”。他利用1996年全国性的随机调查数据,发现父子之间职业的代际相关在中国也同样存在。他的研究表明:如果在城市人口中控制受访者的受教育程度、父亲的受教育程度、父亲的ISEI之后,父亲职业是农民的人要有更高的职业地位(ISEI高6.8分)。或者说,其他条件相同,城市中农民的儿子比城市下层或者在农村从事低级非农职业的人的儿子(这些人的父亲的职业ISEI与农业相当),能取得更高的职业地位。考虑到农村中父亲从事非农职业的人仅占15% (同上),并且城市中父亲是农民的人中有一部分人没有城市户口(所谓流动人口),而不可能从事高地位的工作,那么我们可以安全地推论:城市中拥有城市户口并且父亲是农村户口(包含从事农业或者其他职业)的人的职业地位,要比出身城市下层的人的职业地位高。

这一部分人,也就是本文定义的“凤凰男”。这些跻身城市的农家子弟,反而比类似家庭背景的城市人拥有更好的工作。吴晓刚和Treiman认为(Wu & Treiman,2004),户籍制度以及由此产生的高度选择性是造成这种现象的原因。中国的户籍管理制度始于1955年,它把人口分为农业户口和非农业户口,并实行户口辖地管理。由于各种教育、工作机会和福利的分配都是根据户口性质和户口所属地区来进行的,这实际上造成了资源配置和利益分配的结构性差异,其中最突出、最普遍的就是城乡二元对立(陆益龙,2003)。农业户口的人在教育和职业的分配上受到制度性的歧视,但也有转为非农业户口的正式途径,主要是教育、参军和入党(Wu & Treiman,2004)。参军和入党增大了农转非的几率,如果农村初中毕业生考取中专,或者高中毕业生考取大专及以上,户口就将直接转为非农业状态。中专生和大学生的户口在毕业的时候将被分配到工作单位,并仍保持非农状态,其中大专毕业生将分配到非体力工作。因此,教育升学成为实现农转非的最有吸引力的途径。但这也意味着只有一小部分最优秀的幸运儿经过激烈的竞争才能获得城市户口进入城市生活,他们因此也在职业地位上表现出一定的优势,并导致没有区分农村出身人口的城市数据中代际职业不相关(同上)。

吴晓刚的研究尽管不依赖“中国特殊主义”而在西方主流范式框架内证明了中国仍然存在代际职业相关,但这并不意味着边燕杰等人对单位的关注就是错误的。1对社会分层和流动的职业和单位视角可以相互补充。类似于户籍管理制度,工作单位不仅是一种社会管理制度,也是一种分配制度(Walder,1986;Bian,1994)。在计划经济时代,市场被严重抑制,单位为城市居民提供了住房、子女教育等全方位的社会福利。在市场转型过程中,市场一方面削弱了单位的资源分配作用,另一方面,一些单位作为市场主体在市场经济中拥有一定的自主权。此消彼长,单位对收入分配的作用仍然存在(Bian,1994)。不仅如此,有研究发现,单位的性质也调节着人力资本对收入分层的影响(Wu,2002)。许多学者认为,在中国,职业并不能很好地反映一个人的社会经济地位,而一个人的单位的级别和性质往往更能说明问题(Lin & Bian,1991;Bian & Logan,1996)。

1 如下文所示,吴晓刚(Wu,2002)本人也有关于中国单位对分层影响的研究。吴的意思似乎是,如果原有的框架可以用,那么就不急于引入“特殊主义”,但如果真的有特殊性,也不排斥采取特殊的视角。

在中国的情境中,职业和单位对一个人社会地位的衡量有其各自的意义。用连续的职业地位得分来衡量社会分层体现的是新古典主义经济学的视角,它假设了供求之间不存在阻隔的过于理想化的劳动力市场。考虑到这个问题,在当前西方主流的分层和流动范式中,制度主义的因素,如初级和次级劳动力市场、内部劳动力市场等,已经被纳入到理论和模型之中,社会分层流动研究的因变量因此也变成体现非连续性的分类变量(职业大类,如EGP分类,参见Erikson,Goldthorpe & Portocarero,1979)。我国的劳动制度与西方国家相比,确实具有一定的“中国特殊主义”。长期以来,国家通过劳动人事制度和单位制度对劳动力流动进行严格的管制,导致市场经济中职业反映地位的机制无法充分发挥作用。虽然目前我们正在经历市场转型,我国的劳动力市场尚不完善。即使是职业大类,也会遗漏包括单位制度在内的制度因素。第二,集团化的单位无论在计划经济时代,还是市场转型时期,都在资源分配和分层中发挥着重要作用,用单位来衡量地位分层也具有合理性,但市场转型中单位的性质过于复杂、微妙而多变。1并且,虽然市场转型中的不平等主要表现为单位间的不平等(孙立平等,1994),单位内部的分层方差也不应被忽视。

1 单位性质可以取决于行政级别、与市场的距离、市场中不同产业、单位的区域等等因素,以及可能存在的交互作用。

我们认为,除了职业和单位,各种管理、专业(职称)和行政级别也可以成为衡量我国社会分层、研究社会流动的一个重要指标。比起职业,各种类型的级别作为衡量社会地位的尺度更契合中国的社会心理和制度现实。对很多人来说,干什么工作不重要,甚至挣多少钱也不重要,混个一官半职才算出人头地。比起单位,级别显得统一和简明。2此外,一方面专业技术和行政级别的地位由于受到国家劳动工资制度的保护,受单位效应的影响趋弱;另一方面,劳动力市场机制的逐步成熟也使管理级别能更清晰地测量一个人的社会地位。例如,一个所谓“好单位”的普通办事人员,未必高于某个一般单位的中层管理人员。在给定单位中,级别也至关重要。单位掌握的可支配资源,很大程度上是根据级别来分配的。即使在那些拥有来自上级或者来自市场的丰富可支配资源的好单位,如果个人不拥有一定的级别,也无法享受到很多福利和待遇。在市场转型中,掌握大量资源支配权的单位倾向于给高层或中层管理者以超出正常比例的工资和福利。

2 虽然同样的级别在好单位和差单位可能社会地位大不相同,但没有一个指标是完美的,级别尺度是对职业和单位尺度的一种补充,而不是取代。

凤凰男飞进城中,进了一个不错的单位(福利好),有了一份体面的工作(职业ISEI分数高),但这并不是故事的结束,他面临的还有一个级别晋升的问题。也就是说,他的管理、专业和行政级别,能够达到什么样的高度?对此问题,我们尚没有发现有直接的研究。陆益龙(2008)曾经在一篇文章中讨论了户口对一个人向上流动的作用,但他没有控制对流动至关重要的人力资本的因素(学历、工龄)。受边燕杰(Bian,1994)的影响,余红和刘欣(2004)讨论了单位类型的代际流动,但只涉及初职的情况,而没有讨论个人晋升。吴晓刚(2007)的研究发现,农转非的男性在职业成就上要高于城市出身的人,但他没有从代内流动的角度继续分析这个群体,而只关注代际流动。

二、凤凰男的晋升之路:优势与劣势社会主义的意识形态强调平等,家庭背景对子代社会地位获得的正面影响,或者说不平等的代际再生产被认为有违平等原则。在激进的“文革”时期,家庭成分不好的人甚至被剥夺了受教育的权利(Deng & Treiman,1997)。社会主义国家全方位管理社会的职能,要求择优录用并提拔优秀人才。如果工农子弟能够达到要求,执政党乐意培养其成为又红又专的人才,特别在培养高级干部的时候,家庭成分成为一个考察筛选的重要因素(Li & Walder,2001)。

不过,明显的制度性歧视和实质的机会不平等依然存在。户籍管理制度造成了城乡资源的巨大差异,农村居民的教育机会、工作机会和向上流动机会均受到约束。虽然中专和大专入学考试并不在户籍上限制考生,但由于农村的基础教育落后,以及位于城市的中专、大专院校对本地(非农户口)考生的降分等原因,农村子弟升学要比城市孩子更难。我国考取中专和大专的农村孩子,由于他们在更大的人口基数中考试竞争胜出,在毅力和智力上,他们应当超过那些出身城市的中专和大专同学(假定城乡人口在认知能力上没有差异、考试成绩与认知能力高度相关)。对通过升学而农转非的人来说,“极度的正向选择”的维度主要是认知能力。在中国,入党也是提升社会地位的重要途径。Wu和Treiman(2004)认为,入党虽然不能确保农转非,但对于农民来说,入党可以增加农转非的概率。不过,农民入党并不容易。相对而言,参军更容易一些。在军队中入党、立功、提干或者掌握技能,增大了退伍时获得城市工作的机会。对通过参军而农转非的人来说,“极度正向选择”的维度主要是在体制内取得成功的能力,例如政治忠诚。招工是农转非的另一个重要途径。除了结构性原因引起的被动流动,以及顶替父母工作,农转非招工也是一个选择的过程,往往对学历和技能有要求。对通过招工而农转非的人来说,“正向选择”的维度主要是劳动技能。尽管是“择优录用”,但招工的选择性可能没有升学和参军进入城市那么强。

美国心理学家的一项研究认为,一般性的智力差异是客观存在并呈正态分布的。20世纪的美国,一个人的智力比其父母的社会经济地位或者受教育水平能更好地预测其收入、工作表现以及越轨行为(Herrnstern & Murray,1994)。尽管中国的情况和美国有很大差异,但无论在哪里,认知能力高的人,其工作表现应当会更好,晋升的可能性也会更大。社会主义体制强调政治忠诚,因此政治资本高的人会有更多的工作和晋升机会。中国的工业化需要优秀的产业工人,因此劳动技能高的人更可能有稳定的工作和较高的晋升机会。此外,农转非人口脱离农村的强烈的动机,也应当会有助于其工作表现,以及获得晋升机会。升学、参军,或者招工,无论是哪种情况,能够突破结构限制、把握住有限的机会、在激烈的竞争中胜出而获得城市工作的农民子弟,大多经过了极端的正向选择,这些人的特质有助于他们的级别晋升。考虑到其优秀的工作表现,他们尤其能避免失业。

以上的视角也契合着新古典主义经济学的人力资本的视角(Becker,1964),即假定只要一个人聪明和努力,或者拥有人力资本,他就可以获得较高的社会经济地位。不过,包括认知能力、人力资本、动机、政治资本甚至性格特征在内的全部的微观个人属性不能完全决定一个人的社会经济地位成就。1与人力资本视角对应的是嵌入性视角。新经济社会学强调社会生活的整体性,强调经济的社会文化嵌入性(Granovetter,1985)。社会地位晋升是一个复杂的社会过程,它不仅受个人特征的影响,也受到社会资本的影响。2社会资本会有助于一个人获得对职业有利的信息、信任和人情(Granovetter,1973;Bian,1997;Lin,1999;Powell & Smith-Doerr,1994;边燕杰、李煜,2000;边燕杰、张文宏,2001),这些非正式的因素可能影响到是谁最后得到晋升。边燕杰发现,城市中的人们倾向于利用强关系和人情网络来获得工作,而人情关系在市场转型中也没有被削弱(Bian,1997;边燕杰、张文宏,2001)。由于凤凰男的根基不在城市,他在城市中的社会联系,如家人、亲戚、同学、邻里关系网络比较少,因此,城市出身的人比凤凰男拥有更多的社会资本,在晋升中也更有优势。特别在晋升高级身份(职称、行政等)的时候,他们在工作能力上同样优秀,从而,与凤凰男相比,城市出身者在从中级晋升高级的时候处于优势。

1 拿认知能力来说,1970年代有学者研究发现,智力对社会经济地位成就虽然有独立的影响,但并不太大(Duncan et al., 1972;Griliches & Mason,1972)。Fischer和Hout等人(1996)指出,The Bell Curve的作者高估了智力对摆脱贫困的作用。经济学家Heckman(1995)认为,解释收入的因素和解释考试成绩的因素是不同的,并且二者都不能完全归因于所谓G因子。

2 包括户籍制度在内的正式制度因素当然也会影响人的职业成就和晋升,但在这里,我们假定在农村出身者进城工作之后,他们没有再受到制度性歧视。

从人力资本视角看,凤凰男会在晋升中占据优势;而从社会资本视角看,他们则处于劣势。人力资本和社会资本这两种视角都有其合理性,在我们关注的凤凰男身上,我们假设他们将更可能凭借其人力资本和工作表现而避免失业、获得晋升,但由于缺乏社会资本而不太可能晋升到高级地位。由于专业职称晋升较多地依赖人力资本而不是社会资本,我们假设凤凰男会在职称晋升上有所优势。

三、数据和变量本文数据采用2003年全国综合社会调查资料(CGSS2003)。该调查采取多阶段分层随机抽样方法,在全国范围内(除西藏、港澳台)获得18 ~ 69岁有效城镇人口样本5 894个。从中选取城市样本数据库,因为我们研究的是城市居民中的社会流动人口。此外,1999年大学扩招后的毕业生在2003年之后毕业,这一部分农转非人口可能与2003年之前通过教育获得农转非的人有所不同,因此我们不采用CGSS2005。

由于本文关注的是那些拥有非农业户口的男性的工作历程,因此首先删除了农业户口、女性以及从未工作过的人。考虑到年龄超过65岁的人在1955年户籍制度开始施行的时候年龄已经大于18岁,因此予以删除。对于有过上山下乡经历的人,由于他们的经历特殊,也予以删除。另外,如果一个人没有参军经历,但在第一个工作中就是中层以及以上管理级别、副科以及以上的行政级别、中级以及以上的专业职称者,也予以删除,这一方面是因为他们有特殊性,另外可以在研究晋升的时候把所有的有工作经历的人控制在同一个起点上。

自变量的编码情况如下:

“出身农村”是二分变量:1为出身农村,0为出身城市。划分的标准是:第一,如果被访者父母的户口信息可以利用,首先利用其父母的信息来判断其出身。如果父母健在并且都是城市户口,那么可以肯定被访者是出身城市;如果都是农转非,被认为被访者出身农村。去除了父母健在,一个是非农户口,另一个是农业户口的混合家庭情况。因此,父母中只要有一个是农业户口,那么可以肯定被访者出身农村。还有,父母中仅一人存在信息(另一方去世或者是缺失值)并且是非农户口,如果父/母没有农转非经历,被认为被访者出身城市;如果父/母有农转非经历,被认为被访者出身农村。第二,如果被访者父母户口信息都不存在,包括父母双亡、父亡母缺失、母亡父缺失,父母都缺失的人,则根据被访者的农转非情况来判断,即声称有农转非经历的人,那么一定出身农村;声称没有农转非经历的人,被认为他们出身城市。由于采用了两种标准,因此可能会产生矛盾。如果根据父母的户口情况来看被访者应该是出身城市,而被访者自己声称有过农转非经历,相信被访者出身农村。如果根据父母的情况来看被访者出身农村,而被访者声称没有农转非经历,我们把这一部分人算作农村出身,我们猜测可能这一部分被访者对农转非的理解会有不同,因此相信更有客观性的父母的信息。

“教育”连续变量:未受正式教育0年,小学6年,初中9年,高中、职高、技校、中专12年,大专14年,大学16年,研究生以及以上19年。私塾我们算作9年。把教育作为连续变量而不考虑升级效应,是因为考虑到样本容量不太大,出于简化解释、节省自由度的目的。模型中设置了教育的平方。

“党员”是二分变量:1为党员,0为其他。

“工龄”是连续变量,它等于最后一个工作的结束年减去第一个工作或入伍开始年。如果一个人有过失业或下岗经历,那么无论他是否后来又工作,都把他第一次失业的年份作为最后一个工作的结束年。模型中也设置了工龄的平方。

“单位性质”是分类变量,是被访者最后或当前工作的单位性质。对于失业或下岗的人,是他第一次失业时的单位性质。我们区分了体制内(1)、半体制内(2)和体制外(3)这三种单位性质。体制内包括党政机关、国有事业;半体制内包括国有企业、集体企事业;体制外包括个体、私营、民营、三资以及其他。

“地位等级”是定序因变量,一共分为4级。如果被访者的最后一个工作在管理或专业职称级别上达到高级,或者在行政级别上达到副处或以上,那么属于高级;如果被访者在管理或专业级别上达到中级,或者在行政级别上达到副科或科级,那么属于中级;如果被访者曾经失业,那么属于底层;其他的人属于低级。在判断是否属于底层的失业时,我们采取严格的标准,如果不能肯定,则归类为低级。首先,就业身份(act)是工作的人(act=1),如果最后一个从业状态记录(empsta)是失业/下岗,那么他属于底层;其次,就业身份是退休的人(act=2),如果退休之前最后一个从业状态记录是失业/下岗,那么他属于底层;最后,对于就业身份是无业的人(act=3),如果他的从业状态有“失业/下岗”的记录,他属于底层;如果虽然从业状态中没有“失业/下岗”,但他的最后一条“工作”的从业状态早于2003年,那么他属于底层;如果他在2003年的从业状态是“工作”,则不认为他们是底层,而根据其实际级别来归类。

“地位类别”是分类因变量,一共分为8类。第一、二类等同于“地位等级”的“底层”和“低级”。对于“中级”和“高级”,我们又按照管理、行政和专业职称进行细分,划分为“中级管理”、“中级专业”、“中级行政”、“高级管理”、“高级专业”、“高级行政”。对于有重合的部分,则以在同级的基础上,行政级别最优先,专业职称高于管理级别的分类为标准。例如,有的人既是中级专业职称又是中级行政人员,那么我们算他中级行政,但如果他同时还是高级经理,那么我们算他高级管理。

最后,我们得到了一个有1 477个案例的样本,模型中变量的统计描述见表 1。

| 表 1 根据出身分类的变量的频次、百分比、均值和标准差 |

在分析模型的选择上,考虑到因变量是定序变量,原则上应尽量利用这个排序信息。因此,首先考虑的是定序因变量的比例优势模型,即:lnΩ≤m |>m(x)=τm-xβ for m =1 to J-1(McCullagh,1980;Long & Freese,2006)。其中,F是随机误差项ε的累积分布函数。这个模型有两个重要的假设:①因变量的顺序是自然存在的、单维的;②自变量的变化,对因变量各个类别的累积二元回归的影响是相等的,即在J-1个方程共享同一个β。显然这两个假设对于本文过于严格。本研究中的定序因变量是人为建构出来的,无法保证它将只在我们设想的一个维度上排序。如果采用不对因变量进行次序限制的模型,即:lnΩm\b(x)=xβm\b for m =1 to J-1,则丧失了理论指导下的简洁性,淹没到复杂的数据和解释之中。另外,因变量从低级到高级(除底层之外)是一个逐级晋升的过程,本可以采用继续比率模型(continuation odds ratio),即:

| 表 2 地位级别的逐级二元logit分析1 |

模型一是从未失业与曾经失业的人相比较的logit模型。在考察出身农村对是否曾经失业的作用时,控制变量有党员、教育、工龄以及工作单位。从模型一可以看出,出身农村的人能够非常显著地避免失业而沦入底层。在其他情况同等的条件下,出身农村的人从未失业和曾经失业的相比,其优势比(odds)是出身城市的人的2.2倍(e0.788=2.2)。其他控制变量的情况是:党员显著地不容易失业;在体制内或者在体制外的人都比在半体制内的人(国有企业或者集体企事业)不容易失业。教育也有助于避免失业,在小学学历[0.257/(0.022×2)=5.84]之后,教育对避免失业有加速上升的效果。当工作稳定下来之后[工龄超过8年,0.031/(0.002×2)=7.75],也不再容易失业。

模型二是晋升与未晋升(包括失业者)相比较的logit模型。在模型一的基础上,我们增加了党员和体制外单位的交互项。模型二显示,出身农村能够显著增大晋升的优势比。在其他情况同等的条件下,出身农村的人获得晋升相比没获得晋升的,其优势比是出身城市的人的1.6倍(e0.47=1.6)。其他控制变量的情况是:在半体制内(国有企业和集体企事业)的单位中,党员的晋升优势比是非党员的4.8倍,作用非常强烈并显著。在体制外,党员对晋升的作用降低,但仍然有显著的作用(e1.566-1.273=1.34)1。教育对晋升呈现加速的正面作用。工龄对晋升的效果虽然也是正面的,但效果逐渐降低。体制内比半体制内有更多的晋升机会。

1 我们没有发现体制内单位与党员的交互作用,这可能是因为体制内人员大多都已经入党。

模型三虽然也是二元logit模型,但它的样本仅限于已晋升了的人群。这是因为晋升是一个逐级进行的过程,很少发生跨级晋升的情况。在此模型中,我们去除了作用不显著的党员、党员和体制的交互项。党员作用不显著可能是因为高级别的工作要求已经超过了党员所代表的政治忠诚,也可能是因为竞争者都已经是党员,因此党员的效果不再显著。此外,我们增加了出身农村和体制外单位的交互项。在从中级晋升高级的时候,出身农村的作用与之前相比发生了逆转,出身农村不再对晋升有帮助,反而有强烈的负面作用。2在半体制内单位中已经晋升到中级的出身农村的人,其晋升高位的优势比,是已经晋升到中级的出身城市的人的不足一半(e-0.714=0.489)。其他控制变量的作用是:教育的作用在9年之后加速上升,工龄的作用在34年之前呈现递减上升,在34年之后出现负面作用。体制外工作的人更可能从中级晋升高位。当出身农村的人在体制外工作时,他从中级晋升到高级的相对可能性急剧降低,其优势比只有出身城市的人的6%(e-0.714-2.036=0.064)。

2 这也证明了我们采用逐级logit回归的正确性,因为连续比率模型将会忽视这个逆转。

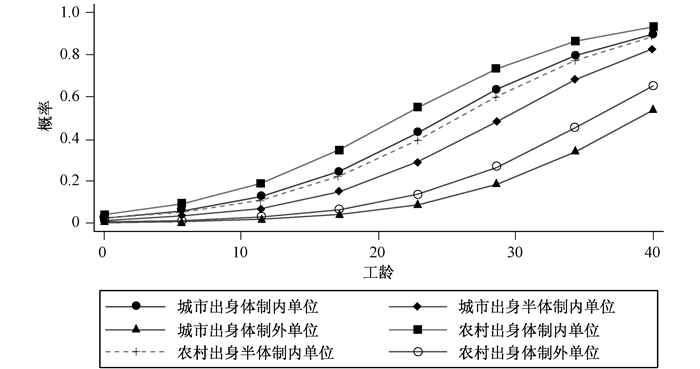

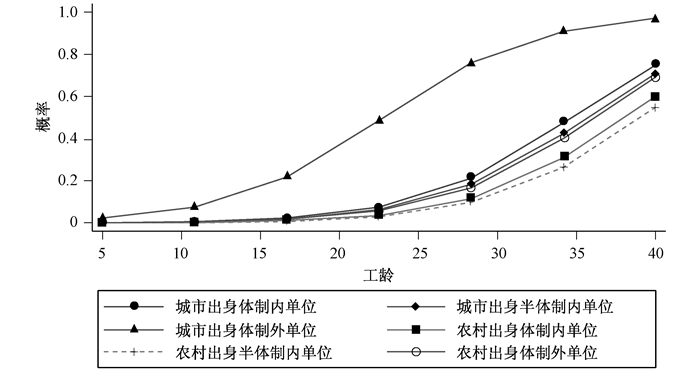

我们用图形表示在体制内、半体制内、体制外单位工作的出身农村和出身城市的人获晋升以及中级升高级的概率随工龄而变化的趋势,见图 1和图 2。

|

图 1 按出身和单位:大学学历党员获晋升概率 |

|

图 2 按出身和单位:大学学历党员中级升高级概率 |

图 1表明,对于大学学历的党员来说,农村出身的人无论在哪种单位都比城市出身的同一种单位的人更可能获得晋升。无论对于农村出身的人还是城市出身的人,都是体制内最容易晋升,体制外最不容易晋升。对于在体制内工作的人,斜率在25年左右时变化最快,而对于体制外工作的人,这个时间则要推迟几年。

图 2表明,对于已经晋升到中级的人,城市出身的人无论在哪种单位中,都比农村出身的人在任何单位都更可能晋升高位。就单位来说,体制外最容易晋升高位,其次是体制内,最后是半体制内。城市出身和农村出身都是这样的顺序。城市出身的人在体制外特别有优势,远远超过了其他群体。对于这部分人,斜率在工作25年左右时变化最快,而其他人这个时间要晚几年。

在晋升高位的时候,出身和单位性质的作用都发生了逆转:首先,农村出身的人在晋升上比相同单位性质的城市出身者要高,但在晋升高位时,任何单位性质的农村出身者都低于任何单位性质的城市出身者。例如,体制外的农村出身者中级升高级的机会低于体制内的城市出身者;其次,体制内单位在晋升时有优势,但在晋升高位的时候,反而是体制外单位有优势。

出身的作用与我们的设想保持一致,即出身农村的人更可能避免失业、更可能晋升,但不太可能晋升到高级。原因可能在于,由于晋升中级的人都已经经过了选择,他们在工作能力上大致没有差别。在这个时候,农村出身者在社会资本上的劣势使他们在晋升高级时处于劣势。

我们认为,单位性质作用发生逆转的原因在于体制内还存在年功晋升机制,这造成了体制内比半体制内更容易晋升、半体制内比体制外更容易晋升。而市场中的人不能仅仅靠“年功”而获得提拔,他们必须经过激烈的竞争才可以晋升中级,因此市场中只有少数人才能晋升。不过,市场由此形成“高度的正向选择”,它把能力更高的人选入中层,这样,体制外的人一旦已经晋升到中级,那么他晋升高级的可能性远远大于体制内。

除了在级别晋升上的差异,不同出身的人在管理、专业和行政领域是不是各有所长?此外,不同领域中的级别是不是可以放在一起比较?例如,对于出身城市的人来说,晋升到一个私营企业的高管与晋升到体制内的高级职称,哪个更难?对于出身农村的人来说会是一样的吗?我们之前的逐级logit分析,没有在整体上回答这些问题。为此,将对地位级别按照管理、专业和行政级别进行细分,以考察不同人群在进入各个地位类别上的相对难度。采用SOR模型(stereotype ordered regression)(Anderson,1984)进行分析,其公式表达为:

| $ {\rm{ln}}\frac{{{\rm{Pr}}\left({y = q|x} \right)}}{{{\rm{Pr}}\left({y = r|x} \right)}} = \left({{\theta _q} - {\theta _r}} \right) - \left({{\phi _q} - {\phi _r}} \right)\left({x\beta } \right), \;{\rm{q}}\;{\rm{r}}\;{\rm{from}}\;{\rm{1}}\;{\rm{to}}\;{\rm{J}}。$ |

为了能使模型获得确定,我们需要限制:ϕ1=1,ϕJ=0,θJ=0。

SOR模型的优点在于它能根据自变量的设定为因变量估计一个次序,而不依赖给定的次序。以下将根据出身、党员、学历、工龄和单位性质,首先估计一个总体的次序,然后分别为出身农村的人和出身城市的人估计一个次序,以进行比较,估计结果见表 3。

| 表 3 各地位类别的相对难度比较(SOR估计) |

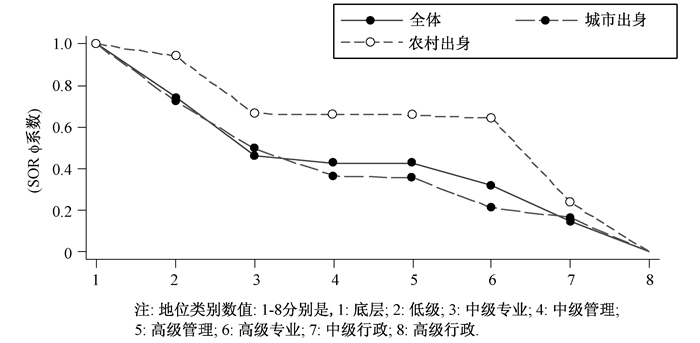

图 3呈现了不同出身者的SORϕ系数变化情况:

|

图 3 城乡出身SORϕ系数比较 |

ϕ估计的是在给定自变量的条件下,高级行政类别与其他各类别的距离。总体上,各个地位类别的顺序从低到高依次是底层、低级、中级专业、中级管理、高级管理、高级专业、中级行政、高级行政。官员的地位处于最高端,这在一定程度上反映了我国当前的社会分层模式。各个类别之间基本上是连续的,距离最大的两个相邻类别是低级和中级专业(0.28),说明难度最大的一跳是从低级到中级的晋升。出身城市的样本中地位类别在顺序上与总体一致。除了底层和低级,其他级别之间曲线更平滑,说明连续性更强。特别是在晋升行政级别上,没有特别的困难。距离最大的两个相邻级别是从底层到低级(0.28),说明只要不是底层,晋升就不太难。对于出身农村的人,地位类别的顺序虽然没有发生变化,但与出身城市者相比,在变化结构上出现了一些差异:首先,出身农村者很容易摆脱失业的命运(0.06);其次,除行政级别外,出身农村者更容易获得升迁;第三,出身农村者在获得高职称方面有特别的优势;第四,行政级别晋升对农村出身者非常困难,中级行政和高级行政系数不显著(ϕ系数0.236,标准差0.132),说明农村出身者在晋升中级行政上几乎和晋升高级一样可能性不大。

五、讨论和结论吴晓刚(2007)在一篇文章中描绘了“成功转变了户口性质的人的极度向上流动”现象,即农转非人口更容易成为“专业技术人员/管理人员”而不是“常规非体力工人”,并指出户籍制度是造成这一现象的原因。如果仅从职业的角度来看,这无疑是正确的,我们的研究也发现出身农村的凤凰男很容易成为“专业人员”。不过,这并不是全部的故事。如果从代内流动和级别晋升的角度来看,我们发现凤凰男在其事业生涯上与城市出身的人相比呈现这样几个特点:第一,他们不容易沦落到底层;第二,他们在专业职称上更容易获得晋升;第三,他们要从中级晋升到高级很难;第四,他们很难(在体制内)获得行政晋升;第五,他们很难在体制外获得高级管理职位;第六,他们很容易获得专业职称晋升,即使是获得高级职称也没有太大困难。

显然,凤凰男已经飞出了农村,并在城市中从事体面的工作,有一定的地位。与他们的农村中学同学相比,甚至与他们的城市大学同学相比,他都不属于最差的一类。不过,他们却只是在城市低空中徘徊,难以有一飞冲天的机会。除了在专业职称获得上有优势外,他们无法得到转型中的中国社会上真正的稀缺资源:体制内的行政级别和体制外的高级管理职位。

数据分析基本上支持了我们根据人力资本和社会资本理论对凤凰男提出的一些假设,特别是凤凰男在专业职称晋升高级上的优势很能说明问题。不过,对于他们在体制内行政级别晋升和体制外晋升高级管理职位上的显著劣势,则可能不是具有普遍意义的人力资本和社会资本视角能够完全解释的。我们猜测,中国特殊的户籍制度也可能是造成这种现象的原因。吴晓刚提出的“极度的正向选择”筛选出来的人,不仅聪明能干,也在其他方面有一些共同之处,例如,由于害怕被“打回原形”而谨小慎微,以及农村传统观念与城市现代生产生活方式的冲突等等,这些都可能对他们在某些领域中的事业生涯产生影响。虽然他们已经成功地突破了户籍制度的限制,户籍制度却可能在他们身上留下后遗症。

Anderson, J.A. 1984. Regression and Ordered Categorical Variables(with discussion). Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol. 46. http://www.mendeley.com/catalog/regression-ordered-categorical-variables/

|

Becker, G. S. 1964. Human Capital. Chicago: University of Chicago Press.

|

Bian, Yanjie. 1994. Work and Inequality in Urban China. Albany: State University of New York Press.

|

——. 1997. "Bringing Strong Ties Back In: Indirect Connection, Bridges and Job Search in China." American Sociological Review 62: 266-285.

|

Bian, Yanjie and John Logan. 1996. "Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Strification System in Urban China." American Sociological Review 61: 739-58. http://www.mendeley.com/research/market-transition-persistence-power-changing-stratification-system-urban-china/

|

边燕杰、李煜. 2000.中国城市家庭的社会网络资本[G]//清华社会学评论(2).厦门: 鹭江出版社. Bian, Yanjie and Li Yu. 2000. "The Social Network Capital of Chinese Urban Families." Tsinghua Sociological Review (2). Xiamen: Lujiang Publishing House. |

边燕杰、张文宏. 2001.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学(2). Bian, Yanjie and Zhang Wenhong. 2001. "Economic Institution, Social Network and Occupational Mobility." Social Sciences in China (2).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200102008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Blau, Peter M. and Danqing Ruan.1990. "Inequality of Opportunity in Urban China and America." Research in Social Stratification and Mobility 9: 3-32. http://www.mendeley.com/research/inequality-opportunity-urban-china-america/

|

Deng, Zhong and Donald J. Treiman. 1997. "The Impact of the Cultural Revolution on Trends in Educational Attainment in the People's Republic of China." American Journal of Sociology 103: 391-428. http://www.mendeley.com/research/impact-cultural-revolution-trends-educational-attainment-peoples-republic-china/

|

Duncan, Otis Dudley, David L. Featherman, and Beverly Duncan. 1972. Socioeconomic Background and Achievement. New York: Seminar Press.

|

Erikson, Robert John H. Goldthorpe and Lucienne Portocarero. 1979. "Intergenerational Class Mobility in Three Western European Societies: England, France and Sweden." The British Journal of Sociology, Vol. 30, No. 4(Special Issue). Current Research on Social Stratification. http://www.mendeley.com/research/intergenerational-class-mobility-three-western-european-societies/

|

Fischer. Claude S., Michael Hout, Martín Sánchez Jankowski, Samuel R. Lucas, Ann Swidler, and Kim Vos.1996. Inequality by Design: Cracking the Bell Curve Myth. N.J.: Princeton University Press.

|

Granovetter, Mark. 1985. "Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness." American Journal of Sociology 91: 481-510. http://www.mendeley.com/catalog/economic-action-social-structure-problem-embeddedness/

|

——.1973. "The Strength of Weak Ties." American Journal of Sociology 78: 1360-1380. http://www.mendeley.com/research/strength-weak-ties-10/

|

Griliches, Zvi and William M. Mason.1972. "Education, Income, and Ability." The Journal of Political Economy 80: 74-103.

|

Heckman, James J. 1995. "Lessons from the Bell Curve." The Journal of Political Economy 103: 1091-1120. http://www.mendeley.com/catalog/lessons-bell-curve/

|

Herrnstern, R. J. and Murray, C. 1994. The Bell Curve-Inteliigence and Class Structure in American Life. New York: The Free Press.

|

Li, Bohai and Andrew G. Walder. 2001. "Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949-19961."American Journal of Sociology 106: 1371-1408. http://www.jstor.org/stable/10.1086/320816

|

李路路.2006.再生产与统治: 社会流动机制的再思考[J].社会学研究(2). Li Lulu. 2006. "Social Reproduction and Dominance: Further Study on Social Mobility Regimes." Sociological Studies (2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200602003&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Lin, Nan. 1999, "Social Networks and Status Attainment." Annual Review of Sociology 25: 467-487. http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.25.1.467

|

Lin, Nan and Wen Xie. 1988. "Occupational Prestige in Urban China." American Journal of Sociology 93: 793-832. http://www.mendeley.com/research/occupational-prestige-urban-china/

|

Lin, Nan and Bian Yanjie.1991." Getting Ahead in Urban China." American Journal of Sociology 97: 657-688. http://www.mendeley.com/catalog/getting-ahead-urban-china/

|

Lipset, S. M. and Zetterberg, H. 1956. A Theory of Social Mobility: Transactions of the Third World Congress of Sociology: Vol. Ⅲ. London: International Sociological Association.

|

Long, J. Scott and Jeremy Freese. 2006. Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata. Chapters 3 and 4. College Station, TX: Stata Press.

|

陆益龙.2003.户籍制度: 控制与社会差别[M].北京: 商务印书馆. Lu Yilong. 2003. Household Registration Systen: Social Control and Social Differentiation. Beijing: The Commercial Press. |

——. 2008.户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J].中国社会科学(1). Lu Yilong. 2008. "Does Hukou still Matter? The Household Registration System and Its impact on Social Stratification and Mobility in China."Social Sciences in China (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200801013&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

McCullagh, P. 1980. "Regression Models for Ordinal Data(with discussion)." Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol.42, Issue 2: 109-142. https://www.mendeley.com/research-papers/regression-models-ordinal-data-45/

|

Powell, Walter W. and Laurel Smith-Doerr. 1994. "Networks and Economic Life." Pp343-368 in The Handbook of Economic Sociology, edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg. Princeton and New York: Princeton University Press and Russell Sage Foundation.

|

孙立平、王汉生、王思斌、林彬、杨善华.1994.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学(2). Sun Liping, Wang Hansheng, Wang Sibin, Lin Bin, and Yang Shanhua. 1994. "The Change of Social Structure of China Science Reform." Social Sciences in China (2). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/article/cjfd1994-zshk199402003.htm |

Walder, A.G. 1986. Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press.

|

Wu, Xiaogang. 2002. "Work Units and Income Inequality: The Effect of Market Transition in Urban China." Social Forces 80: 1069 1099. https://www.mendeley.com/research-papers/work-units-income-inequality-effect-market-transition-urban-china/

|

Wu, Xiaogang and Donald J. Treiman. 2004."The Household Registration System and Social Stratification in China 1955 1996." Demography 41: 363 384. https://link.springer.com/article/10.1353/dem.2004.0010

|

吴晓刚.2007.中国的户籍制度与代际职业流动[J].社会学研究(6). Wu Xiaogang. 2007. "The Chinese Household Registration and Intergenerational Social Mobility." Sociological Studies (6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200706004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

余红、刘欣.2004.单位与代际地位流动: 单位制在衰落吗?[J].社会学研究(6). Yu Hong and Liu Xin. 2004. "The Work Unit and Intergenerational Mobility: Is the Work Unit System Declining? " Sociological Studies (6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200406005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30