Tian Feng, Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences.

改革开放以来,特别是20世纪90年代中期以后,中国有两个相互矛盾的现象伴随产生:一个现象是收入差距不断扩大,收入和财富差距越来越成为不同社会阶层之间明显的界标;另一个现象是教育越来越普及,高等教育的毛入学率从1997年的9.1%上升到2007年的23%,中国进入高等教育大众化阶段,同时教育收益率不断提高,而教育通常被认为是现代社会促进社会平等的最重要因素。

对于这种矛盾现象,有两种可能的解释:一是多种因素影响下收入差距的迅速扩大,抵消了教育普及的平等化效应;二是教育机会本身存在不平等问题,教育的发展和教育收益率的提高并没有真正地发挥促进社会平等的作用。对于后一种解释,早在20世纪60年代初,美国教育社会学家安德森(C.A.Anderson),基于对大量新的调查材料的分析,提出了著名的“安德森悖论”:即教育的民主化过程并没有对有利于社会平等的社会流动产生促进作用,而在此之前,各种研究结论几乎一致以为,教育的大众普及会使社会地位的平等化程度提高(Anderson,1961)。法国当代著名社会学家布迪厄(P.Bourdieu)和帕斯隆(J.-C.Passeron)则把这个悖论推向一个具有震撼力的命题,他们在《继承人》和《再生产》这两部合著的著作中,通过对法国高等教育经验材料的分析,提出学校教育并不是像人们想象的那样是一种铲除社会不平等的制度,而是一个以“遗传”的方式生产和再生产社会不平等,并使此类不平等正当化和永久化的重要手段。他们还认为,教育的不平等也并非仅仅取决于经济因素,而是各种因素共同作用的结果,其中文化因素起到了至关重要的作用,成为生产与再生产社会阶层以及社会不平等的核心要素(Bourdieu & Passeron,1964;[1970]1990)。他们的这一对传统现代化思想具有颠覆性的“文化资本”和“社会再生产理论”,在学术界引起了激烈而广泛的争议,也对现代教育社会学产生深远的影响。

一些国外研究中国的社会学家通过经验研究曾经发现,在中国改革开放之前的1960-1970年代,中国的教育收益率的估计值是负数,与世界各国的一般经验大相径庭(Whyte,1975;1981;Whyte & Parish,1984;Parich,1984;Davis-Friedmann,1985)。这个结果尽管存在很大的争议,但却与改革初期的所谓“脑体倒挂”现象相吻合。赖德胜(1999:456-457)曾根据中国社科院经济研究所“收入分配与改革课题组”1988年和1995年全国收入分配调查资料1,计算出从1988年到1995年我国平均教育收益率从3.8%上升到5.73%,改变了改革初期的“脑体倒挂”和“论资排辈”状况,从工龄收益率高于教育收益率转变为教育收益率高于工龄收益率。李春玲(2003a)运用中国社会科学院社会学研究所“中国社会结构变迁研究课题组”于2001年在全国12个省的调查数据,计算出2001年中国教育收益率约为11.8%,如果考虑到制度等其他因素的影响教育收益率降低到6%,而且教育收益率并未随工作年限增加而提高,她认为“脑体倒挂”现象已基本消除,对收入差距和教育收益率最重要的制度影响因素是城乡分割的二元社会结构。刘精明(2006b)分析了中国人民大学社会学系2003年度“全国综合社会调查”在全国28个省市区的调查资料,发现1998年以后高教领域中的教育不平等总体上呈现一种下降趋势,但来自社会阶层背景以及自身社会阶层位置的影响差异,一直明确地存在于1978~2003年间。

1 这项研究主要由赵人伟、李实主持,其研究成果已经先后发表在《中国居民收入分配研究》(中国社会科学出版社,1994年版)、《中国居民收入分配再研究》(中国财政经济出版社,1999年版)和《中国居民收入分配研究Ⅲ》(北京师范大学出版社,2008年版)。

基于以上的研究,本文考察的主要问题是:在日益市场化的劳动力竞争中,人力资本究竟发挥着什么作用?这种作用又受到了哪些因素的限制,在何种程度上决定着人们的经济社会地位?通过什么渠道才能在充分发挥人力资本作用的基础上促进社会经济地位的公平?

二、基本数据和变量的说明本文研究所使用的数据,是中国社科院社会学研究所于2008年5月至9月,采用分层多阶段抽样方式进行的第二次“中国社会状况综合调查”(GSS2008,CASS)1,覆盖了全国28个省市区的134个县(市、区)、251个乡(镇、街道)和523个村(居委会),共成功入户访问了7 139位年龄在18-69岁的居民,调查误差小于2%,符合统计推论的科学要求。这次调查以民生为主题,调查内容涉及收入、消费、就业、教育、医疗、社会保障、社会态度等诸多方面的内容。

1 该项调查研究由李培林主持,李炜及他率领的社会学所社会发展研究室负责调查实施,2008年的调查(以民生问题为主题)是继2006年此类调查(以和谐稳定为主题)后的第二次调查。

本文使用的几个主要概念包括:人力资本、教育收益率和经济社会地位,以及知识人力资本、技能人力资本和经验人力资本等人力资本的次属概念。

人力资本 诺贝尔经济学奖获得者西奥多·W.舒尔茨在1960年美国经济学年会上,以会长的身份作了“人力资本投资”的演说,第一次系统地提出了人力资本的理论。舒尔茨(1990)认为,国民产量的增长比土地和按时计算的劳动量以及能再生产的物质资本的增长更大,这种情况在现代社会越来越明显,对人力资本的投资就是这个差额的主要说明,而技术和知识是人力资本主要类型。在此后关于人力资本的大量经验研究中,教育、医疗健康和技术培训等,是被最经常使用的表征人力资本的指标。在本文中,我们用受教育年数、技术水平和工作年数,分别代表“知识人力资本”、“技能人力资本”和“经验人力资本”。

教育收益率 这是一个从人力资本的角度衡量教育投资的经济效益的重要指标,通常从两个方面计算:一是从个人角度,即个人教育收益率,是指个人因接受教育数量的增加,所获得的经济回报的一种测度;二是从社会整体的角度,即社会教育收益率,即计算国家和社会加大对教育投资后所获得的经济回报。两个方面的收益率均可以采用明瑟尔收益率和内部收益率进行测算。本文中的教育收益率是按照国内学者一般的处理方法,即从个人角度出发,使用明瑟尔收益率计算方法所获得的个人收益率。在计算过程中将地区、单位体制、性别和户籍制度等因素纳入,建立明瑟尔方程的扩展形式。

经济社会地位 这是一个建立在收入、教育、职业和社会保障状况等基础上的,衡量个人或者家庭所处的与其他群体相对而言的经济和社会位置,是一个综合了经济和社会两个方面考虑的综合性指标。在分析家庭的社会经济地位时,要通盘考虑收入、教育、职业和社会保障等方面。

三、“知识人力资本”和“经验人力资本”对社会阶层经济地位的影响参照国内已有的对社会分层的研究(李强,1993;陆学艺,2004;李培林,2005),我们依照以职业为主划分社会阶层的分类方法,将社会职业人群划分为国家干部、公有制企业经营管理者、私营企业主、非公有制企业经营管理者、专业技术人员、办事人员、个体工商户和自我雇用者、城市工人、农民工和农民十个社会阶层。由于抽样调查和样本规模有限的影响,社会中主要的社会阶层的比例,与以往研究相比有一定的出入,但总体变化不大。

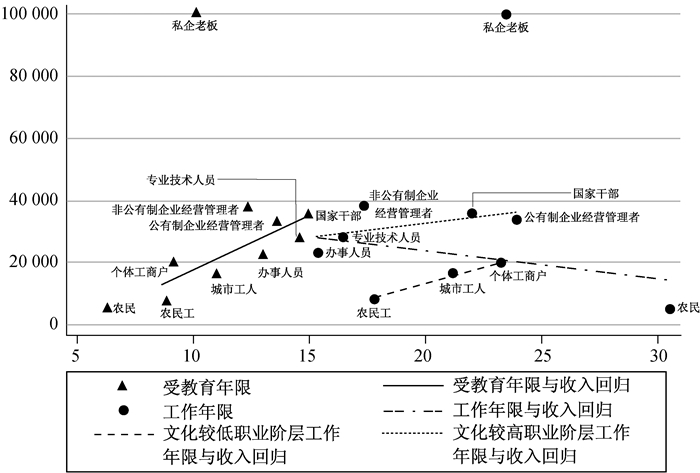

表 1显示了各个社会阶层的“知识人力资本”(受教育年限)、“经验人力资本”(工作年限)和年收入水平的基本状况,图 1更为直观地表现了“知识人力资本”与收入水平和“经验人力资本”与收入水平之间的关系。由图 1可以看出,私企老板在收入水平与受教育年限和收入水平与工作年限的散点分布中,明显地脱离其他阶层;而其他九个阶层的收入水平和受教育年限则呈现出明显的线性分布特征,即随着平均受教育年限的增加,收入水平也在提高。而在计算以职业分层为基础的受教育年限与收入水平之间的相关系数时,如果将私企阶层排除后,两者的相关系数从0.204上升到0.856,达到一个非常高的相关水平,说明“知识人力资本”对阶层间收入水平的解释是有效的。

| 表 1 教育和工作经验对社会分层的影响 |

|

图 1 各阶层平均受教育年限、工作年限和收入的分布和回归 |

而收入水平和工作年限之间的关系则要复杂得多。由于受私企老板群体这个奇异值的影响,全社会劳动力市场上收入水平与工作年限竟然是负相关,其相关系数为-0.240,即工作年限越长,收入水平越低。“经验人力资本”对收入水平的作用是反向的,这种结果显然违背了真实的社会情况。因此,我们把私企老板群体这个奇异值排除,并把劳动力市场中的不同职业分成白领职业(包括国家干部、公有制企业经营管理者、非公有制企业经营管理者、专业技术人员和办事人员)和蓝领职业(包括个体工商户、城市工人、农民工)两组,分别观察“经验人力资本”和收入水平的相关关系,则可以发现显著的线性变化,即工作年限越长,收入水平越高的趋势。

由此可见,各职业阶层间“知识人力资本”和收入水平存在较强的相关关系,甚至有一定的决定性作用,受教育程度事实上已经成为高收入高保障职业的门槛,这也反应了社会总体“脑体倒挂”的现象已经根本扭转,但在局部领域仍可能存在。“经验人力资本”与收入水平总体上存在虚假的负相关关系,实际上“经验人力资本”对职业阶层和收入水平的向上流动能够发挥比较大的作用。“知识人力资本”和“经验人力资本”两者比较,前者的门槛性作用更强,后者是阶梯式的上升,这两者之间并非是相互独立的,而是同步进行。

四、“知识人力资本”和“经验人力资本”对各阶层收入的不同影响“知识人力资本”和“经验人力资本”除了对职业阶层间的收入水平差异具有重要的影响外,也对各职业阶层收入水平产生不同的影响。本文使用明瑟尔方程,进一步考察各职业阶层不同的教育收益率(见表 2)。

| 表 2 分职业阶层的教育收益率 |

从分析结果来看,国家干部阶层的教育收益率较高,为12.2%,且显著性较好,说明国家干部阶层内部“知识人力资本”是影响收入水平的较为稳定的因素。私营企业主阶层教育收益率为8.5%,但回归模型解释力很弱,也证实了前文中分析的“知识人力资本”和“经验人力资本”难以解释私营企业主阶层收入水平差异。国有和集体企业经营管理者教育收益率为8.1%,而非公有制企业的经营管理者的教育收益率仅为4.0%。同为企业的经营管理者,单位体制的差异使得教育收益率存在着比较明显的差距,这说明公有制企业中“知识人力资本”对收入的影响更大。专业技术人员和办事人员是职业阶层中教育收益率较高的,分别达到13.5%和13.3%,“知识人力资本”对收入均有明显的影响,而且方程的解释力较高,说明“知识人力资本”和“经验人力资本”能够较为有效地解释他们收入水平的差异。个体工商户和自营职业者的教育收益率较低,仅为4.2%,“知识人力资本”发挥的作用并不大。城市工人教育收益率是7.9%,远远高于农民工的1.9%,且受教育年限对城市工人收入的影响是显著的,对农民工却不显著,这种差别说明户籍制度仍造成了劳动力市场的分割。农民职业阶层的教育收益率为5.3%,但回归方程的解释力较低,也说明农民收入受到“知识人力资本”和“经验人力资本”的影响并不明显。

综合上述分析结果,在多数职业阶层内部,“知识人力资本”越高,收入越高,说明随着竞争性的劳动力市场逐步形成,“脑体倒挂”的现象不仅在职业阶层之间,而且在职业阶层内部也基本消失。同时,在各职业阶层之间,存在着明显的教育收益率差异,真正统一的劳动力市场尚未形成,在分割的劳动力市场中,“人力资本”并不能解释所有的收入差异。以农民工阶层为例,不但其收入水平明显要低于城市工人,而且在其职业阶层内部的“知识人力资本”基本没有发挥作用。

市场化程度高的部门,教育收益率也更高,这种假设没有得到证实。公有制企业经营管理者的教育收益率要高于非公有制企业的经营管理者,而通常人们认为非公有制部门市场化水平较高,人力资本要素应该能够发挥更大的作用。

教育收益率较高的阶层与受教育水平较高的阶层是重叠的,比如国家干部、专业技术人员和办事人员中教育收益率较高,均在12%以上;他们的平均受教育年限也在13年以上。这三个阶层在社会学研究中通常被定义为标准的“中产阶级”。这也说明,随着产业结构的升级和社会结构的变动,教育和“知识人力资本”对社会阶层划分影响也越来越大。

五、不同劳动力市场条件下人力资本要素对收入的影响以往研究从多重视角来划分劳动力市场,于学军分析了劳动力市场由于性别差异所带来的教育收益率差距,他发现1986年男女收益率的差异为2个百分点,而到1994年这一差距扩大到3个百分点以上(于学军,2000)。还有的研究按照单位体制类型,将劳动力市场划分为公有制部门和非公有制部门,并认为市场化程度高的部门,其收益率要高于市场化程度低的部门,因而公有制部门的教育收益率要低于非公有制部门(杜育红、孙志军,2003)。在社会经济快速发展过程中,教育收益率的地区差异也会扩大,但国内研究对地区教育收益率的差异并无定论,但总体上看,西部地区的教育收益率并不低。户籍制度一直被认为是影响劳动力自由流动和市场竞争的关键性因素,直接导致了城乡二元体制,并造成了城乡地区间的教育收益率差异。阿普勒顿(Appleton)等人根据对1999年中国城市劳动就业调查数据研究发现,城市中两类群体(城镇居民和农民工)的收益率已经相差不大,并推论竞争性的劳动力市场在中国城市已初步形成(Appleton et al., 2002)。而对教育收益率随着时间变化出现升高的趋势,研究界基本已经达成共识,但在对原因的解释上还存在一定的分歧。在本文中,我们在教育收益率的分析中,加入性别、所有制、户籍、区域和年龄组等变量,并把这些变量的差异,视为给定的不同的劳动力市场条件,然后考察在不同的劳动力市场条件下,教育收益率可能发生的变化。

(一) 性别因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响通过男女性别之间的教育收益率比较发现(见表 3),男女教育收益率基本相当,分别为13.5%和13.6%,女性甚至略高于男性。在公有制单位中,女性教育收益率达到15.0%,比男性的教育收益率要高出2.4个百分点,而在非公有制单位中,女性教育收益率仅为10.1%,低于男性0.7个百分点。实际上在同等的受教育水平下,非公有制单位女性的平均收入要低于公有制单位女性的平均收入,特别是在接受过高等教育的女性“知识人力资本”在非公有制单位中难以实现,可能是导致部门之间女性教育收益率差异的主要原因。

| 表 3 性别因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响 |

非农户口从业人员的教育收益率,无论男女都要明显高于农业户口从业人员的教育收益率,而相比较男性来说,农业户口女性从业人员的教育收益率下降的幅度更大。非农户口的女性教育收益率略高于男性,为12.5%,而农业户口的女性教育收益率仅为5.0%,说明户籍制度对“知识人力资本”的限制对女性造成的损失更大。

从地区间教育收益率差异来看,男性教育收益率在东中西部为依次递增,而女性则为依次递减。特别是在东部地区,女性教育收益率为14.2%,比男性高3个百分点;而西部地区的女性教育收益率要低于男性2.4个百分点。东中西部之间的教育收益率差异可以解释为高等教育所带来的收益差距。比如,东部地区接受过大学本科教育的平均收入超过了4.1万元,中部地区不到3.2万元,而西部地区还不到2.4万元,正是高等教育收益的差距导致女性劳动力市场“知识人力资本”作用降低。

(二) 单位体制因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响本文分析发现,总体而言,公有制部门的教育收益率更高(见表 4),为13.9%,比非公有制单位高1.9个百分点,这说明“知识人力资本”在公有制部门收益更高。研究还发现,在公有制部门就业的农业户口劳动力和在农村公有制部门就业的劳动力教育收益率较低,分别为4.1%和4.3%。导致两种情况的原因基本相同,他们都是多属于中低受教育程度劳动者,但是收入明显低于公有制部门的同等受教育程度的劳动力,如公有制部门就业的小学文化程度的农业户口劳动者平均收入为1.1万元,而在非公有制部门就业的小学文化程度的农业户口劳动者平均收入仅为0.6万元。公有制部门中低人力资本的收入均等化事实上非常类似于计划经济下的“大锅饭”,是造成公有制部门农业户口就业劳动者教育收益率低的原因。

| 表 4 单位体制因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响 |

公有制部门的教育收益率还会受到地区因素的影响,也呈现出依次下降的趋势,东部地区为15.9%,中部地区为12.4%,西部地区为9.7%;非公有制部门中东部地区的教育收益率最高,中部最低,西部居中。

(三) 户籍制度因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响非农户口的劳动者教育收益率明显要高于农业户口,高出4.3个百分点,“知识人力资本”明显受到户籍制度的影响。而在分析中即便控制了地域影响,只分析城镇就业的非农户口和农业户口劳动者,同样可以发现明显的差异,因此,并不能认为统一的竞争性劳动力市场已经形成。前文分析中发现,城市工人的教育收益率较高,而农民工的教育收益率很低,这也证明劳动力市场存在明显分割。

户籍制度对人力资本在劳动力市场中作用的限制,在地区间也有所不同,西部地区非农户口的“知识人力资本”作用最明显,教育收益率达到了12.9%。东部地区农业户口的教育收益率最高,为8.9%,这说明东部地区由于企业用工较少考虑户籍因素的影响,形成竞争的劳动力市场可能性更大,所以,尽管受到户籍制度的限制,东部地区农业户口的劳动力的市场化程度更高。

| 表 5 户籍制度因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响 |

| 表 6 地域因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响 |

总体而言,西部地区的教育收益率为13.1%,高于中部地区,仅比东部地区低0.3个百分点。这说明“知识人力资本”同样可以在西部地区发挥作用,因此,投资于西部教育与东部并不会产生效率方面的明显差距,应当制定有利于西部高等教育的社会政策。

城乡间的教育收益率差异一直存在,有研究认为,2001年两者的差距达到了7个百分点(李春玲,2003a)。本文研究发现,城乡间的教育收益率差异为5.1个百分点,是比较悬殊的,它说明现阶段劳动力市场仍然受到城乡二元分割体制的影响。经济体制转型后,市场经济发展较好的城镇地区,教育收益率的作用更为明显,而在缺乏竞争性劳动力市场的农村,教育收益率明显低于城镇地区。

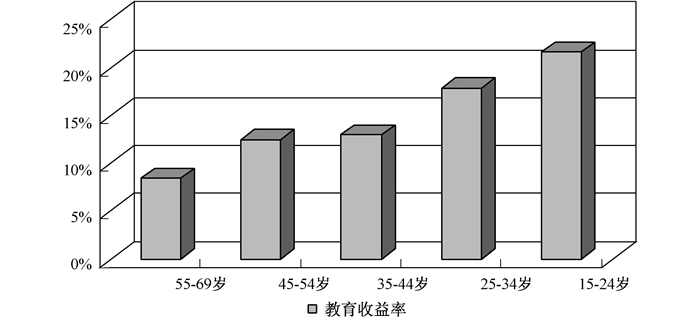

(五) 年龄因素对人力资本在劳动力市场中作用的影响分析发现,教育收益率在不同的年龄组中,呈现出年龄组越大,教育收益率越低的特点。在15-24岁的年龄组中,教育收益率高达21.7%;25-34岁组的教育收益率为17.9%;35-44岁组和45-54岁组的教育收益率差不多,分别为13.0%和12.5%;55-69岁组的教育收益率最低,仅为8.4%。这也证明随着时间的推移,“知识人力资本”对经济地位和收入水平的决定作用越来越大。

|

图 2 年龄对教育收益率的影响 |

由于社会经济发展的不平衡,制度因素方面尚存在一定的不平等,因此在中国劳动力市场上,人力资本要素(包括知识、技能和工作经验)与各种其他经济社会因素,形成了共同的经济社会地位影响机制。

本文以明瑟尔方程为基础,逐步建立扩展方程。先加入被调查的技能水平,分析人力资本三个要素(包括知识、技能和工作经验)对收入的影响机制;然后加入地区、单位体制、性别、户籍等与社会制度相关的要素,分析各种制度因素对收入的影响机制(见表 7)。

| 表 7 经济地位获得影响机制的回归模型 |

第一个回归模型是根据明瑟尔方程的计算结果,总体的教育收益率达到了14.0%。

第二个回归模型在明瑟尔方程的基础上加入了被调查者技术水平,构建成了一个较为完整的人力资本三要素对收入影响的回归模型,模型的解释力从0.24上升到0.35,说明“技术人力资本”对收入水平解释是有效且必要的。

第三个回归模型在三个人力资本要素的基础上又加入了社会制度因素的影响,主要考虑地区、性别、户籍和单位体制四个因素。结果发现,“知识人力资本”和“技术人力资本”影响有所下降,“经验人力资本”影响有所上升,说明在同等的社会制度条件下,“经验人力资本”对收入水平的作用要更大一些。同时,模型的解释力从0.35上升到0.44,说明社会制度因素对收入水平的影响也是必须考虑的变量。

通过上述三个模型的分析发现,人力资本要素对经济地位获得有重要的影响,但这种影响并非是独立作用的,而是与社会制度变量共同作用的。社会制度因素与人力资本要素一样,对收入水平有重要的影响,非农业户口、男性、东部地区、公有制单位的平均收入水平要更高一些。

人力资本三个要素对收入水平的影响机制并不相同:在控制了“技术人力资本”之后,“知识人力资本”的影响有所下降,说明“知识人力资本”和“技术人力资本”存在一定程度的共性,“经验人力资本”则是相对独立的变量。同时,在相同的“知识人力资本”和“技术人力资本”条件下,收入水平的差异是由“经验人力资本”的差异来决定的。在控制社会制度因素后,“经验人力资本”比“知识人力资本”和“技术人力资本”对收入水平的作用要更大一些,说明了“论资排辈”也是“经验人力资本”差异的反映,并不能完全否定。

七、结论与讨论中国经济体制改革极大地解放了生产力,人们生活水平普遍提高,国家综合实力显著增强。“中国经验”和“中国道路”成为国际学术界关注和研究的一个热点。但在对“中国经验”和“中国道路”的总结中,收入和财富的差距不断扩大,却成为人们忧虑和诟病的一个突出问题。对这个问题,民众普遍不满,学者们也进行了各种原因分析和道义批评,政府也采取了一系列有力措施进行干预。但从目前来看,效果并不明显。这说明,在市场化的条件下,扭转收入差距扩大的趋势,要比在“大锅饭”的情况下拉开收入差距困难得多。

然而,不容否认,收入差距的扩大中,也有合理的因素,比如劳动力市场上教育收益率的显著提高。本文的研究发现,教育收益率的提高,使得人力资本在决定收入方面发挥更为重要的作用。中国劳动力市场上个人教育收益率的不断提高,意味着中国劳动力市场化程度不断加深,机会公平竞争的机制在逐步形成。而教育收益率在不同职业阶层之间存在明显的差异,说明人力资本对职业群体分层是一个非常重要的影响因素。

人力资本在劳动力市场上的作用,仍然受到一些制度性因素的限制甚至扭曲。特别是户籍、单位体制等制度因素,对劳动力市场的分割作用以及对教育收益率的影响,都是十分明显的。综合多种影响因素分析,人力资本要素和多种制度因素一起,共同形成决定收入水平和经济地位获得的机制,而经济地位的获得,又与户籍、社会保障、教育、医疗等社会地位决定因素紧密相联。这说明,要缩小收入差距,单靠提高教育收益率和增进教育机会的公平是无济于事的,必须从制度因素入手,加大调整收入分配的力度。

不过,个人教育收益率的提高,只是说明劳动力市场公平竞争程度的提高,并不能证明教育的发展对社会公平就一定起到促进作用。本文由于数据资料的限制,并没有分析获得教育机会的公平问题,如果教育机会不公平,即便个人教育收益率提高,也难以促进社会公平,反而可能会固化原有的不平等。

另外,即便形成了公平竞争的劳动力市场,也不能确保社会公平的实现。市场竞争公平与社会公平是不同的概念,市场公平的原则是优胜劣汰,而实现社会公平则需要救助市场竞争的弱者。政府必须通过财政、税收、社会保障制度和社会福利政策,来促进社会公平的实现。

在本项研究中,私有企业主群体作为一个奇异值的发现,是值得关注和研究的现象,这说明私有企业主的成功,主要的并不依赖于人力资本的投入和工作经验的积累,而是依赖于其他的因素。这些其他的因素,有可能是初始资本的拥有、创业精神、社会资本网络、营利机会的把握等,也可能是权力关系、投机行为等。由于掌握的研究文献有限,我们还不是很清楚,私有企业主群体这种不同于其他社会阶层的特点,究竟是中国转型期的特有现象,还是带有普遍性的现象。

总的来说,尽管中国劳动力市场化程度已经有了很大幅度的提高,却仍然带有多重二元分割状态;人力资本要素在人们收入获得机制中发挥了重大作用,但还会受到各种因素的限制,统一、开放、流动的劳动力市场尚未完全形成;人力资本作用和个人交易收益率的提高,并没有能够遏制收入差距扩大趋势,必须从完善财政、税收、社会福利、保障制度和促进教育机会公平两方面入手,采取强有力措施,才能扭转收入差距不断扩大的趋势。

Anderson, C.A.1961."A Skeptical Note on Education and Mobility."in A.H.Halsey, J.Floud, and C.A.Anderson (ed.).Education, Economy and Society.New York / London: McMillan: 164-179.

|

Appleton, Simon, John Knight, Lina Song, and Qingjie Xia.2002."Towards a Competitive Labour Market? Urban Workers, Rural Migrants, Redundancies and Hardships in China."Institute for Contemporary China Studies, Working Paper. Nottingham: University of Nottingham.

|

Ayalon, H.and Y. Shavit.2004."Educational Reforms and Inequalities in Israel: The MMI Hypothesis Revisited."Sociology of Education, Vol. 77.No.2. http://www.mendeley.com/catalog/educational-reforms-inequalities-israel-mmi-hypothesis-revisited/

|

Benjamin, Dwayne, Loren Brandt, Paul Glewwe, and Guo Li.2000. Markets, Human Capital, Inequality: Evidence from Rural China. Working Paper 298, William Davidson Institute, The University of Michigan Business School.

|

Bourdieu, P. et Jean-Claude. Passeron. 1964.Les Héritiers, les Etudiants et al Culture.Paris: Minuit.

|

——.[1970]1990.Reproduction in Education, Society, and Culture.Translated from the French by Richard Nice.London: Sage.

|

Davis-Friedmann, Deborah.1985."Intergenerational Inequalities and the Chinese Revolution."Modern China (11): 177-201. http://www.deepdyve.com/lp/sage/intergenerational-inequalities-and-the-chinese-revolution-the-P8oeB8qHgW?articleList=%2Fsearch%3Fauthor%3DDavis%252C%2BDeborah%2BA.

|

杜育红、孙志军.2003.中国欠发达地区的教育、收入与劳动力市场经历[M].管理世界(9). Du Yuhong and Sun zhijun.2003."Education, Income and Labour Market Carrer in the Underdeveloped Areas of China."Management World(9).(in Chinese) |

Hout, M., A.Raftery, and E.O.Bell. 1993."Making the Grade: Educational Stratification in the United States.1925~1998."in Y.Shavit and H.P.Blossfeld(eds.).Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Contries. Westview Press.

|

Johnson, Emily N. and Gregory C. Chow.1997."Rates of Return to Schooling in China."Pacific Economic Review (2): 101-113. http://econpapers.repec.org/RePEc:wpa:wuwpla:0306001

|

赖德胜.1999.教育、劳动力市场和收入分配[G]//赵人伟、基斯·格里芬, 主编.中国居民收入分配再研究.北京: 中国财政经济出版社. Lai Desheng.1999."Education, Labour Market and Income-Distribution."in Zhao Renwei and K.Griffin (eds.).The Second Look of Resident Income Distribution in China.Beijing: China Financial & Economic Publishing House. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JJYJ805.005.htm |

——.2001.教育与收入分配[M].北京师范大学出版社. Lai Desheng.2001.Education and Income Distribution.Beijing Normal University Publishing House. |

李春玲.2003a.文化水平如何影响人们的经济收入——对目前教育的经济收益率的考查[J].社会学研究(3). Li Chunling.2003a."How does Education Give Impact on People's Economic Income: A Study on the Returns to Education."Sociological Studies(3).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200303005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

——.2003b.社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940~2001)[M].中国社会科学(3). Li Chunlin.2003b."Social-Political Changes and Educational Chances Inequality."Social Sciences in China(3).(in Chinese) |

Li Haizheng.2003."Economic Transition and Returns to Education in China."Economics of Education Review (June). Jun, Vol. 22, Issue 3: 317. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775702000560

|

李培林, 等.2005.社会冲突与阶级意识.北京: 社会科学文献出版社. Li Peilin.et al.2005.Social Conflict and Class Consciousness.Beijing: Social Sciences Academic Press (China). |

李强.1993.当代中国社会分层与流动.北京: 中国经济出版社. Li Qiang.1993.Social Stratification and Mobility in Contemporary China.Beijing: China Economy Publishing House. |

李实、李文彬.1994.中国教育投资的个人收益率的估计[G]//赵人伟、基斯·格里芬, 主编.中国居民收入分配研究.北京: 中国社会科学出版社. Li Shi and Li Wenbin.1994."An Estimatting Individual Income Rate of Educational Investment in China."in Zhao Renwei and K.Griffin (eds.).The Studies of Resident Income-Distribution in China.Beijing: China Social Sciences Press. |

刘精明.2005.国家、社会阶层与教育: 教育获得的社会学研究[J].北京: 中国人民大学出版社. Liu Jingming.2005.State, Social Stratum and Education: A Sociological Study of Educational Attainment.Beijing: China Renmin University Press. |

——.2006a.劳动力市场结构变迁与人力资本收益[J].社会学研究(6). Liu Jingming.2006a."The Change of Labour Market Structure and the Returns of Human Capital."Sociological Studies(6).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200606005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

——.2006b.高等教育扩展与入学机会差异: 1978-2003[J].社会(3). Liu Jingming.2006b."Expansion of Higher Education in China and Inequality in Entrance Opportunities: 1978-2003."Society(3).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHEH200603008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

——.1999."文革"事件对升学入学模式的影响[J].社会学研究(6). Liu Jingming.1999."The Influence of the'Cultural Revolution'Event on some Patterns of Education."Sociological Studies(6).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ199906001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

陆学艺, 主编.2004.当代中国社会流动.北京: 社会科学文献出版社. Lu Xueyi.2004.Social Mobility in Contemporary China.Beijing: Social Sciences Academic Press (China). |

Lucas, S.R. 2001."Effectively Maintained Inequality: EducationTransitions, Track Mobility, and Social Background Effect."American Journal of Sociology, vol.106, No.6. http://www.mendeley.com/catalog/effectively-maintained-inequality-education-transitions-track-mobility-social-background-effects/

|

Mare, R. 1981."Change and Stability in Educational Stratification."American Sociological Review, Vol.46.No.1. http://www.mendeley.com/catalog/change-stability-educational-stratification/

|

Parish, William L. 1984."Destratification in China."in J. L. Watson (ed.).Class and Social Stratification in Post-Revolution China. Cambridge: Cambridge University Press: 84-120.

|

Shavit, Y. and H.P. Blossfeld(eds.).1993.Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Contries. Colorado: Westview Press.

|

舒尔茨, 西奥多·W.[1961]1992.论人力资本投资[M].吴珠华, 等, 译.北京经济学院出版社. Shultz, T.W.(1961) 1992."Investment in Human Capital."trans.by Wu Zhuhua et al.Beijing Economics College Press. |

Whyte, Martin, 1975. Inequality and stratification in China. China Quarterly, 64: 684-711. http://www.mendeley.com/research/inequality-stratification-china/

|

——.1981.Destratification and restratification in China. In G.Berreman(ed.). Social Inequality: 309-36. New York: Acaedmic.

|

Whyte, Martin and William L. Parish.1984.Urban Life in Contemporary China. Chicago: University of Chicago Press.

|

杨东平.2006.高等教育入学机会: 扩大之中的阶层差距[J].清华大学教育研究(1). Yang Dongping.2006."Access to Higher Education: Widening Social Class Disparities." Tsinghua Journal of Education(1).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=QHDJ200601003&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

于学军.2000.中国城市转型时期劳动力市场中的人力资本回报率研究[G]//王裕国, 等, 主编.中国劳动力市场与就业问题.成都: 西南财经大学出版社: 180-195. Yu Xuejun.2000."A Study of the Return Rate of Human Capital in the Labour Market during China Urban Transformation." in Wang Yuguo et al.(ed.).Labour Market and Employment Problem in China.Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics Press: 180-195. |

Zhang Jusen and Zhao Yaohui.2002."Economic Return to Schooling in Urban China: 1988-1999".Discussion Draft.

|

Zhao, Yaohui.1997. "Labor Migration and Returns to Rural Education in China." American Journal of Agricultural Economics (79), November: 1278-1287. http://www.mendeley.com/catalog/labor-migration-returns-rural-education-china/

|

Zhou, Xueguang.2000. "Economic Transformation and Income Inequality in Urban China: Evidence from Panel Data." American Journal of Sociology (105): 1135-1374. http://www.mendeley.com/catalog/economic-transformation-income-inequality-urban-china-evidence-panel-data/

|

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30