1978年之后,大量农村劳动力人口进入城市中的工作领域,中国出现了人类历史上最大规模的劳动力流动。据统计,截至2008年12月31日,中国约有2.25亿农民工,在这些农民工中,有超过一半的人离开了“生于斯,长于斯”的农村社区,进入城市社区生活甚至定居。但是,由于户籍制度的存在,他们被长期排挤于城市的主流社区之外,而只能在城市的底层生活,成为城市的边缘群体和弱势群体,城市居民与外来人口的区隔十分明显(柯兰君、李汉林,2001)。近年来,第二代移民开始进入城市的劳动力市场,与父辈相比,他们更疏远籍贯意义上的农村,而更渴望进入城市社会,因此,移民群体在城市中的社会融合成为一个非常紧迫的研究议题,在诸多研究中,学者们特别关注社会网络对移民社会融合的促进作用(王春光, 1999, 赵延东、王奋宇,2002;张文宏、雷开春,2008)。

按照Gordon进行的划分,社会融合过程包括7个方面:文化适应、结构融合、婚姻同化、认同性融合、态度接受、行为接受和民主性融合(Gordon,1964),民主性融合是社会融合的一个重要维度。但是,现有研究对于城市移民群体的关注,多侧重于心理、身份、文化和经济等方面的融合(张文宏、雷开春,2008),而对于城市移民群体的民主性融合与政治参与,尚未得到足够的关注。

本文使用“2009年上海市社会网络与职业经历问卷调查”,对于城市移民群体的政治参与进行了初步的探索。本文采用一个社会网络的分析视角,探讨社会网络是否能够有效地提高城市居民的政治参与,尤其是对于城市移民群体而言,更广泛的社会网络,是否有助于促进其政治参与?

二、社会资本、社会网络与民主政治社会资本的概念最初由布迪厄提出,并将之引入社会科学研究领域,成为与经济资本、文化资本相并立的第三种资本形态。布迪厄将社会资本定义为社会网络成员或群体拥有的实际和潜在资源的累积,是由一个特定群体成员共享的集体财产为群体的每一个成员提供共有资源的支持(Bourdieu,1986:241-258)。科尔曼随后对社会资本进行了全面的界定和分析,他在定义中强调了社会资本的结构性质,认为信任关系、权威关系、信息网络与规范、地位等,都是社会资本的形成要素(Coleman,1990)。R.S.博特最早把社会资本由个人层次延伸至企业层次,并提出了著名的“结构洞”理论,强调了企业家在开发关系稠密地带间的结构洞的重要性(Burt,1992)。

社会学研究中社会资本的定义更多地与社会结构联系在一起,把社会关系网络或特定的社会结构作为社会资本来看待,这种网络结构可以给网络结构中的个人提供信息和各种资源。如林南指出,“社会资本是投资在社会关系中并希望在市场上得到回报的一种资源,是一种镶嵌在社会结构之中并且可以通过有目的的行动来获得或流动的资源”。他强调不能离开社会关系或者社会网络谈社会资本(Lin,2001)。

从这一框架逻辑出发,国内社会学对于社会资本的研究,重点关注置身于某种社会关系网络或社会结构中的个人如何通过这种网络来获取各种政治的、经济的信息和资源,提高个人的社会经济地位(周红云,2004;马得勇,2008;杨仕元、朱缜,2009)。

张文宏对于国内现有社会资本与社会网络的研究,进行了详尽的归纳,并将之分为五种分析角度:一是对于不同阶层所拥有社会资本的研究;二是对于地位获得中的社会资本作用的研究;三是对于居民政治参与过程中社会资本作用的研究;四是对社会支持网络的研究;五是对社会资本的负功能的实证研究(张文宏,2007)。

本文的研究思路在第三种分析研究取向上展开,即关注社会资本和社会网络对于居民政治参与的影响。

1993年帕特南(Robert Putnam)使用“社会资本”的概念分析了意大利南北地区政府治理绩效的差异问题,从此社会资本的概念开始运用在民主政治与政府治理的研究领域。在《使民主运转起来》一书中,帕特南通过分析意大利民主化以后南北部地方政府绩效产生差异的原因后得出结论:是社会资本导致了南北地方政府绩效的差异。相对于意大利的南部,在北部,社会资本建构比较好,市民热衷参与社团和公益事务,社会充满了互信和合作的风气,使得地方政府在政府的稳定、财政预算的制定、法律改革、社会服务的推行、工农业改革等方面都较南方地区要好(Putnam,1993;帕特南,2001)。

根据帕特南的界定,社会资本是“社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率”(帕特南,2001:195)。在《使民主运转起来》一书中,帕特南将社会资本定义为下面三个方面的内容,一是关系网络,二是规范,三是信任。在社会资本的三个方面的内容中,关系网络是最基础的,因为有了广泛的网络才可以形成普遍的互惠规范,才可以建立起广泛的社会信任。

帕特南将社会关系网络分为横向和垂直两种。横向网络是把具有相同地位和权力的行为者联系在一起,诸如邻里组织、合唱队、合作社、体育俱乐部、大众性政党等,都属于密切的横向互动。垂直网络,则是将不平等的行为者结合到不对称的等级和依附关系之中。

帕特南认为,横向网络是社会资本的基本组成部分,在一个共同体中,横向网络越密集,其公民就越有可能进行为了共同利益的合作。与此不同,垂直的网络,无论多么密集,无论对其参与者多么重要,都无法维系社会信任和合作。

对于参与横向网络对于社会资本的作用,帕特南列举了下面四种机制:第一,公民参与网络增加了人们在任何单独交易中进行欺骗的潜在成本。在这种网络结构中,行动者之间博弈的重复性增加,而重复博弈可以降低行动者的“搭便车”行为。第二,公民参与网络培育了强大的互惠规范。在社会网络中进行互动的行动者,因为社会规范的存在,可以加强互相之间的关系网络。第三,公民参与网络促进了交往,促进了有关个人品行的信息之流通。这种信息的交流,可以降低社会活动过程中的“信息不对称问题”,缓解集体行动的困境。第四,公民参与网络体现的是以往合作的成功,可以把它作为一种具有文化内涵的模板,未来的合作在此之上进行。

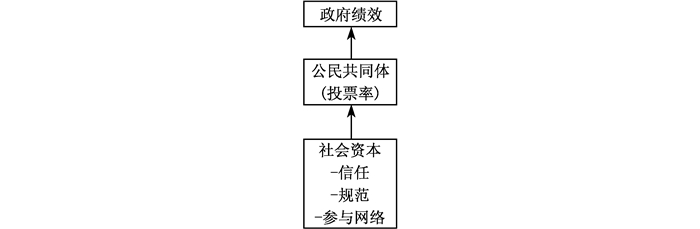

在《使民主运转起来》一书中,帕特南在很多时候是将社会资本与社会网络混淆使用的,这一点也是他后来招致批评的一个重要原因1。梳理帕特南的社会资本理论,从下图可以见其叙述逻辑(图 1)。在这一框架中,可以非常清楚地看出:社会参与网络,可以显著提高投票率,由此,可以得到本文的核心假设:社会网络有助于提高居民的政治参与。

|

图 1 帕特南的社会资本逻辑 |

1 社会资本理论提出后,也立刻受到了严厉的评判,如批评在讨论社会资本下降时,过多归咎于大众,而无视国家权力和精英的所作所为(Skocpol,1996),同时,这一理论没有将社会资本本身和社会资本的原因区分开来,比如,参加社团被认为是社会资本的表现,但同时,参加社团也被当作社会资本形成的原因来看待,是一种同语反复(Portes,1998),这导致实证研究结果相互矛盾(Ponthieux,2004)。

帕特南关于社会资本与民主之间关系的理论提出之后,在学界引起了巨大反响,并被给予了高度的期望,在这种研究范式中,认为社会资本能够实现政府机器和社会之间的良好共生关系,社会资本被认为可以减少冲突,增加妥协,增进公民对政治的、社会的参与,使民主制度运转良好,并全面提高一国的综合治理绩效,实现善治(Putnam,1995;马得勇、王正绪,2009)。

帕特南关于社会资本与民主之间关系的理论得到了实证分析的验证。如以美国各州为单位,对美国各州的社会资本与政府质量之间关系的分析表明,美国各州的社会资本对政府质量水平具有正面的影响(Putnam,2001;Knack,2002)。

在国家层次上,使用世界价值调查(World Values Survey)和国际协会联盟(Union of International Associations)的46个国家的数据,Paxton(2002)考察了社会资本与民主之间的关系,她发现社会资本和民主政治的发展是一种相互依存的关系,一方面社会资本可以促进一个国家的民主,同时,民主程度会影响该国的社会资本水平。

马得勇和王正绪(2009)通过对全球69个国家的实证数据进行比较分析后发现,社会资本能否对政府治理产生影响,依赖于一定的制度环境。在民主制度建设不完善、民主发展水平较低的情况下,社会资本对政府治理并不能产生显著的影响;只有在民主发展水平比较高、民主制度比较健全的情况下,社会资本才能显著地促进政府治理绩效的提高。而且,民主制度建设得越完善、越充分,社会资本对治理的正面促进作用就越大。

三、基层民主与政治参与从1980年代开始,中国农村地区开始探讨基层民主的政治实践,而且,在1990年代后期之后,这种民主的实践开始在城市的基层社区推行。

农村地区的民主实践,发源于村民自治。村民自治的出现,是伴随着1970年代末农村基层政治组织的变迁而出现的。在农村实行家庭联产承包责任制以后,以家庭为单位的农户经营组织获得了生产经营的自主权,农户与生产队之间的关系变得更像一种契约关系。建国后长期实行的人民公社制度迅速瓦解,在这种情况下,村庄一级的基层管理体制应采取何种形式,成为当时一个亟待解决的重大理论与实践问题。在1982年12月修改通过的《中华人民共和国宪法》第111条中,村民委员会获得了国家认可的法律地位,并作为一种新型的农村基层民主组织与管理制度,得以在全国范围内推广。在1987年11月24日,人大常委会通过了试行的《村委会组织法(试行)》。

进入1990年代,村民自治突然成为一个热点问题,全国各地的“试点”、“示范”、“经验”等层出不穷,同时国外的媒体与学者对于这一发源于中国草根的“民主”给予了极大的关注。在这喧哗背后,既有学者们对于这种民主政治萌芽的理想主义期望,也有官员们的功利主义态度(沈延生,2003)。学者们希望这种发源于中国基层社会的草根民主可以获得继续成长的机会,作为中国民主政治的一个突破口,最终导向一种更大范围与更高层次的民主实践;官员们则发现,对于“村民自治”的大力宣传,可以冲淡西方社会对于中国人权状况的抨击,可以作为中国民主化政治改革承诺的一个“样板”(Kelliher,1997);对于“村民自治”的最有力的推动部门,民政部不仅可以提高其在政治版图中的位置,也可以获得国外各种基金会的资金支持、出国机会等等(O’Brein & Li,2000)。在各方面的共同推动下,1990年代,“村民自治”在中国农村地区获得了长足的发展,1998年,《村民委员会组织法》终于去掉了“试行”二字而修成正身。在正式版本的《组织法》当中,不仅再次重申了村民委员会的“自治”地位,而且将过去十年中农村地区的各种民主自治实践也纳入其中。自1998年新的村民委员会组织法正式颁布以后,全国各地方政府纷纷制定出了相应的实施办法,在1998年至2000年的三年间,几乎大陆所有的省都经历了一个“选举年”。

在这个过程中,中国的农民也利用这一时机,提出了自己朴实的政治诉求,并创作出了若干新颖的民主实践方式,其中最主要的,是“村务公开”与“村干部选举”。对于村务公开的要求,是村民对于原先由村干部所把持的集体财产使用与管理的经济利益诉求;而对于村干部由选举产生,则更进一步地表达了村民对于自己政治事务自己有权当家作主的政治利益诉求。这两者,剥开那些华丽的装饰性辞藻,其实质一是“钱”,二是“权”,正好表达了村民对于村庄社区内经济利益与政治利益的完整诉求。

在农村基层民主的推动下,1990年代后期,城市地区的基层民主也开始启动。相对于农村地区的村民自治而言,以社区居民自治为核心的城市基层民主建设的启动工作起步较晚。城市基层民主的启动,除了农村基层民主的示范作用之外,更重要的是与城市社会结构的变迁密切相关。1990年代中期以后,随着经济结构的变化,大量国有企业破产,下岗工人剧增,原有的单位体制面临解体,很多城市居民从“单位人”变为“社会人”;同时,随着非公有经济的迅速发展,越来越多的城市居民不再依靠国家生活,而是进入非公有经济部门。在这种情况下,城市的基层社会政治结构必然要求发生相应的变革。1999年,社区自治的试点开始进行,民政部制定的《全国社区建设实验区工作实施方案》提出,要改革城市基层管理体制,培育和建立社区建设管理体制和运行机制,并在26个城市的部分辖区开展了社区建设的试点和实验工作。其中,最重要的一步在于上海进行了较大规模、较规范的选举试点。自2000年起,广西开始在全自治区范围内推行城市社区的直接选举。从2003年开始,社区直选逐渐在全国展开(李凡,2003)。

随着中国基层民主政治实践的发展,对于中国基层民主政治参与的研究,迅速成为一个热点课题,吸引了不少政治学家、社会学家以及经济学家的关注。

戴慕珍等人从经济发展水平与经济结构的角度,研究了对于村民政治参与的影响。其结果显示,一个农村的工业结构、它与外界的经济联系会影响本村选举、村民会议及村民代表会议的参与水平。在村集体收入多的农村,因为村领导对村民的政治参与热情有意压制,并可能采取一些行动来限制或挫伤村民参与竞选的劲头,所以政治参与程度并不高;在人均拥有土地多的农村,因为农民所依赖的土地等资源深受村领导影响,村民显示出更高的政治热情,村民会议的开会次数就会提高。同时,他们的研究也发现,政治参与水平随着村庄同外部经济联系的加强而降低。当村民的个人利益维系于村外的时候,竞选的参与程度会降低;而在那些外出务工水平低的农村,由于村民都比较关心社区之内的公共事务,村民会议的参与率反而更高(Oi & Rozelle,2000)。

同时,另外的一些学者则表示,中国农民对于政治事务的参与与关心,更多的是表示了一种公民意识的觉醒(O’Brien,2001)。郭正林(2003)对于广东省26村的分析,支持了这种观点,即影响农民政治参与的因素开始呈现出非经济性的特征。他对于农民参与选举的权利动机和价值取向的统计分析表明,在所有因素中,个人经济收入水平对政治参与程度的影响最微弱,甚至在统计上不相关,而政治面貌及社会经历的影响最强。

在对于基层民主政治参与的研究中,帕特南的社会资本与社会网络理论也逐渐得到使用。如胡荣从社会资本的角度,考察了影响村民进行政治参与的各个因素。他尤其考察了村民选举制度对于村民政治参与行为的影响。正轨的选举制度设计,会有效地提高村民的政治参与;在激励的选举竞争中,候选人也会采取一些竞争手段,来吸引村民的参与,从而使自己在选举中胜出(胡荣,2001)。在另外一篇文章中,胡荣运用帕特南的社会资本理论,测量了中国农村基层社区居民的社会资本情况,并据此分析探讨社会资本与村民政治参与及村级选举的关系。发现只有社会资本中的社区认同因子和社团参与因子对农村居民的政治参与有积极影响,而社会资本中的其他因素,诸如信任、社会网络等因素对政治参与的影响不具统计显著性(胡荣,2006)。基于一个具有全国代表性的大样本调查数据,孙昕等人研究中国村民选举参与的影响因素,特别是分析村民对农村基层乡党委、政府的主观政治信任对村民选举参与行为的影响;同时还考察了村民之间的“社会信任”以及村民社会网络所代表的社会资本对村民选举参与的影响。结果发现,村民对基层政府“政治信任”越高,或者说其对乡镇政府在村庄社会、经济发展和村庄治理中所起作用(如对政府有多大能力、以何种方式介入乡村选举、选举出来的村领导有多大权力和自由度等)的评价越正面,那么其参与选举的倾向就可能会更高(孙昕、徐志刚、陶然、苏福兵,2007)。

虽然农村的村委会选举和政治参与得到了国内外学者的广泛关注,但城市居民的政治参与却是在近年才开始得到学者的关注。胡荣分析了社会资本和其他因素对城市居民政治参与的影响。分析表明,城市居民的政治参与由抗争因子、利益表达因子和选举参与因子构成。社会资本的各因素对居民的政治参与起积极的作用,在预测政治参与的模型中,无论是抗争因子,还是利益表达因子,或是选举参与因子,在加入社会资本的诸因素后,模型的解释力有了很大提高,这表明城市社区的社会资本确实在很大程度上可以促进城市居民的政治参与。而在社会资本的各个因素中,社团的参与是非常重要的一环。在回归模型的分析中,不同类型的社团参与都对三种政治参与方式或多或少产生积极的影响(胡荣,2008)。

四、实证分析策略 (一) 实证假设在我国,按照《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》,选民登记的主要依据是户籍。但是,由于大量外出务工人员的存在,使得这种做法在实际操作中遭遇越来越多的困境,因此,很多地方在实际操作中,流动人口参选一般可以采用以下三种方式:在户籍所在地参选、在现居住地参选和委托他人投票。如《上海市区县及乡镇人民代表大会代表直接选举实施细则》第五章有关“选民登记”第15条第10款规定,“户籍在外省市原居住地、现居住在本市的人员,一般应在户籍所在地参加选举;取得户籍所在地的选民资格证明后,也可以在现居住地进行选民登记”。

但是在实际操作中,对于流动人口而言,回户籍地参选是一件非常高成本的事情,由于耗时长、费用高,很多外出务工人员不愿回户籍地参加选举;而如果要在现居住地参加选举,需要由户籍所在地选举委员会出具证明,很多人因为手续繁琐而放弃。所以在实际选举过程中,流动人口的参选率是非常低的。一项有关农民工参选人大代表的调查显示,多数人还是在户籍所在地投票,只有29.7%的人在务工所在地投票(程遥、徐良君、姚亚楠、孟凯锋,2008)。

可见,户籍制度,对于城市移民群体,已经构成了政治参与的一个严重障碍。由此,得到本文的第一个假设:

假设1:户籍成为政治参与的严重阻碍,也就是说,相对于城市居民来讲,在城市居住的移民群体(非户籍居民)的政治参与程度显著要低。

回顾前文的叙述,根据帕特南的社会资本与社会网络理论,以及现有的实证研究,我们可以得到下面的假设:

假设2:社会网络可以提高居民的政治参与,也就是说,具有更多社会网络的居民,其政治参与程度要高。

假设3:虽然户籍制度阻碍了城市移民的政治参与;但是,社会网络也可以提高城市移民的政治参与。也就是说,户籍与社会网络的交互项,对于政治参与,也具有正向的符号。

(二) 数据本文使用的数据为“2009年上海市社会网络与职业经历问卷调查”,数据包括上海12个区、47个居委会的952份问卷,因为问卷分甲、乙两种,只有一半的人回答有关于社会网络方面的题目,所以最终进入分析的样本为478份。其中上海户籍(包括“本市非农户籍”与“本市农业户籍”)占89%,非上海户籍(包括“外地非农户籍”与“外地农业户籍”)占11%。本文所定义的“城市移民群体”,即指“非上海户籍”的常住人口。在下文中,“城市移民”与“非上海户籍”不加区分。

(三) 政治参与随着上海市居委会选举“海选”的全面展开,以及民政部门的大力推动,在上海地区2009年的村/居委会换届选举中,全市居委会直选比例达80%,其中黄浦、卢湾两区直选比例达100%;同时,居民参选率的比例也非常之高,如崇明、青浦的参选率都达到99%左右(新民网,2009-07-19),宝山区260个居委会的参选率也在90%以上(人民城市网,2009-8-1)。针对我国各地的高参选率,有学者指出,选民参选率虽然是衡量选举民主化程度的标志,但不是唯一标志。从世界各国的比较情况来看,西方民主化国家的参选率也并不是很高。在我国很多地方,高参选率并非出于公民的政治热情,而是通过动员体制或者各种变通方式等手段实现的(蔡定剑,2002)。

随着我国基层民主政治的发展,地方人大代表选举的重要性日益显现。虽然,目前中国基层的人民代表大会制度并不是十分完善,基层的人大制度也存在一些问题,但随着人大制度的完善,参与这一选举的选民越来越多(胡荣,2008)。而且,有学者认为,未来城市基层民主的进一步实践,其可能的方向中,城市基层人大代表的选举,是很重要的一项内容。城市基层人大代表的选举改革,将会是进一步扩大城市基层民主的一个发展趋势,并会有助于城市基层治理的改善(李凡,2004)。

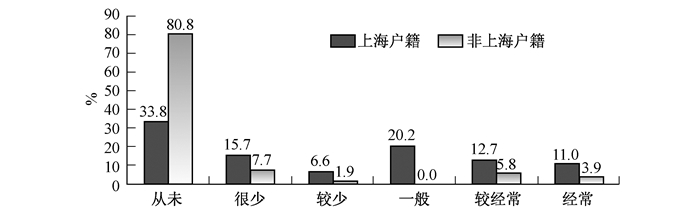

因此,本文选择“参加投票选举区人大代表”这一指标作为城市居民政治参与的测量指标。前文讲到,户籍制度的存在,降低了移民群体在城市当中的政治参与。我们的调查结果也证实了这一点。从我们的调查结果来看,在参加投票选举区人大代表方面,户籍造成了严重的障碍,在本文涉及的样本中,有66.2%的上海人或多或少参加过投票,而对于非上海户籍的居民来说,这一比例只有不到20%(见图 2)。

|

图 2 上海市居民参加投票选举区人大代表情况 |

对于社会网络的测量,本文采用现在社会学界常用的几种网络测量指标,包括社会活动参与网络、讨论网、拜年网三种不同的测量方式(中国人民大学中国调查与数据中心、中国综合社会调查[CGSS]项目,2009)。

1.社会参与网

在问卷中,被访者要求回答参加下列五项活动的频率:“同乡、校友、战友聚会”、“居委/物业组织的会议/活动”、“宗教聚会”、“兴趣群体的聚会”、“志愿者活动”,按照其活动频率,给予0-5的分值,将这5项回答相加,生成一个测量“社会参与网”的指标。

2.讨论网

讨论网定义为被访者在“个人生活中遇到某些问题(例如工作、家庭、感情等方面的问题),需要找人商量”的时候,首先考虑的人数。

3.拜年网

拜年网的指标使用被访者“在春节期间以各种方式(不含手机短信)互相拜年、交往的亲属、朋友和相知”的人数。

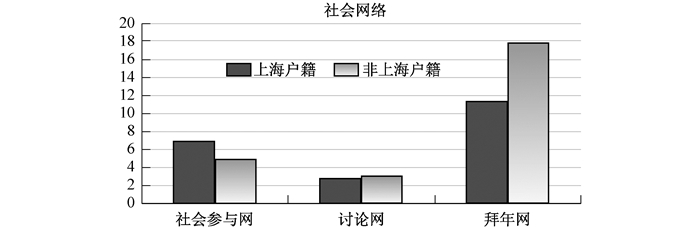

从样本的回答情况来看,上海户籍居民的“社会参与网”的指标(6.9)要显著高于非上海户籍的居民(5.0);而其他两种社会网络如“讨论网”和“拜年网”的规模,非上海户籍居民的都要高于上海户籍居民,非上海户籍居民的讨论网规模(3.0)要稍微高于上海户籍居民(2.8),同时非上海户籍居民的拜年网规模(17.8)要远远高于上海户籍居民(11.6)(图 3)。

|

图 3 社会网络 |

除去最主要的户籍变量与社会网络变量之外,实证模型中的控制变量为年龄、年龄的平方、性别、婚姻状况、是否干部、是否党员、教育水平、家庭年收入、年收入的平方、以及居委会的虚拟变量。表 1是一个所有自变量与控制变量的简单描述。

| 表 1 自变量与控制变量的描述统计 |

根据“参加投票选举区人大代表”这一变量的分布,即变量的取值为0、1、2、3、4、5这几个离散的整数,本文采用泊松回归(Poisson Regression)模型来进行估计。Poisson回归模型的因变量为计数变量(count variable),而且取值通常都不会很大(Long & Freese,2006)。

因为本文重点关注城市移民的政治参与情况,所以,在估计方程中,除去户籍、社会网络变量、控制变量外,还加入一个户籍与社会网络的交互项,以此来考察社会网络因素对于移民群体(即非上海户籍人员)的作用。最后估计方程为:

| $ {\text{log(y)}}={\text{a}} +{\text{b}}_1 \times {\text{户籍}}+{\text{b}}_2 \times {\text{社会网络}}+{\text{b}}_3 \times {\text{户籍 }}\times {\text{社会网络}}+{\text{b}}_4 \times {\text{控制变量}} $ |

模型的估计结果展现在表 2中。在实际操作过程中,模型1只放入户籍一个变量;模型2、3、4依次放入“社会参与网”、“讨论网”、“拜年网”三个测量社会网络的指标,以及其与户籍的交互项;模型5加入除去居委会之外所有的控制变量;模型6为完全模型,加入了所有的控制变量。

| 表 2 参加投票选举区人大代表[Poisson Regression] |

假设1预期户籍会降低居民的政治参与。从泊松回归结果来看(参见表 2),“户籍”这一变量在所有模型中都是高度显著的,并且符号为负,这表明,户籍成为居民政治参与的严重障碍,非上海户籍的居民,其政治参与程度要远远低于上海户籍的居民,这与我们的假设1是一致的。具体而言,在上海居住的外来移民,其参加投票选举区人大代表的期望数字,仅为上海市民的28% [exp(-3.574)=0.2804]。

假设2和假设3预期社会网络会增加居民的政治参与。从社会网络的三个测量指标来看,模型结果与假设并不完全一致(参见表 2)。

首先,“社会参与网”的结果与预期一致,在所有的模型中显著,且符号为正,这意味着,具有更多社会参与网络的人,其政治参与程度也越高,这与假设2是一致的;同时,“社会参与网”与“户籍”的交互项是显著的,这意味着,相对于上海户籍的居民而言,非上海户籍的居民,“社会参与网”的影响效果要更大,这与假设3是一致的。

以模型2为例,回归方程为:

| $ {\text{log(y)}}=0.326-1.789 \times {\text{户籍}}+0.046 \times {\text{社会参与网}}+0.098 \times {\text{社会参与网 }}\times {\text{户籍}} $ |

对于上海户籍而言,户籍=0

| ${\text{log}}({\text{y}}_0)=0.326-1.789 \times 0+0.046 \times {\text{社会参与网}}+0.098 \times\\ {\text{社会参与网 }}\times 0=0.326+0.046 \times{\text{社会参与网}} $ | (1) |

对于非上海户籍而言,户籍=1

| ${\text{log}}({\text{y}}_1)=0.326-1.789 \times 1+0.046 \times {\text{社会参与网}}+0.098 \\\times {\text{社会参与网}}\times 1 =(0.326-1.789)+(0.046+0.098) \times{\text{社会参与网}} $ | (2) |

将上面的公式(2)-(1),我们得到:

| $ {\text{log}}({\text{y}}_1)-{\text{log}}({\text{y}}_0)={\text{log}}({\text{y}}_1/{\text{y}}_0)=-1.789 +0.098 \times{\text{社会参与网}} $ | (3) |

上述结果表示,对于上海户籍的居民而言(公式1),社会参与网每增加一个单位,参加投票选举区人大代表的期望数字要增加4.7% [exp(0.046)-1=0.0471];而对于非上海户籍的居民而言(公式2),社会参与网每增加一个单位,参加投票选举区人大代表的期望数字要增加15.5% [exp(0.046+0.098)-1=0.1549];将非上海户籍居民与上海户籍居民相比较(公式3),社会网络对于非上海户籍居民的作用要更大一些,具体而言,社会参与网每增加一个单位,非上海户籍居民参加投票选举区人大代表的期望数字要比上海户籍居民高10.3% [exp(0.098)-1=0.103]。

其次,“讨论网”在所有的模型中都不显著,意味着,讨论网规模的大小,并不会显著影响上海户籍居民对于政治参与的程度,这与假设2并不一致。但是,“讨论网”与“户籍”的交互项是显著的,而且符号为正,这说明,非上海户籍的居民,其“讨论网”的规模每增加一个单位,参加区人大代表选举的期望数字要比上海户籍的居民高27.8% [exp(0.245)-1=0.2776] (模型3),这与假设3是一致的。

最后,“拜年网”的符号为负,这与我们的预期完全相反,在春节时候互相拜年交往的人数越多,参与投票选举区人大代表的程度越低,这个发现与假设2是相反的;而且,“拜年网”与“户籍”的交互项也为负数,表明,非上海户籍的居民,其“拜年网”的规模每增加一个单位,参加区人大代表选举的期望数字要比上海户籍的居民低4.1% [exp(-0.042)-1=-0.0411](模型4),这个发现与假设3也是相反的。这一情况的出现,可能与我们模型中使用的“拜年网”这一社会网络的特质有关,这一网络,更多的是在乡土社会中发挥作用,而随着社会的现代化过程,这一网络在社会生活中的功能将会下降,尤其是在上海这样的国际化大城市。

(二) 稳健性检验为了检验模型结论的稳健性(robustness),本文进一步将样本拆分为两个子样本,一个为“上海户籍”的样本,一个为“非上海户籍”的样本,在每个子样本中,分别检验三种社会网络的作用,看是否与前面的结论一致。模型的结果显示(参见表 3),结论与我们上面的分析是完全一致的。具体而言:

| 表 3 参加投票选举区人大代表[分户籍Poisson Regression] |

“社会参与网”对于上海户籍居民和非上海户籍居民,都是显著的,而且符号为正,说明“社会参与网”指标越高,政治参与的程度越高,而且,“社会参与网”这一变量在“非上海户籍”子样本中的系数(参见表 3模型5-8)要显著高于在“上海户籍”子样本中的系数(参见表 3模型1-4),这与前面的发现是非常一致的。

“讨论网”的效果也与前面发现一致,这个变量在“上海户籍”子样本中并不显著,而只在“非上海户籍”子样本中显著,说明对于上海户籍的居民而言,讨论网的规模并不会对其政治参与产生影响,而只有非上海户籍的居民,其讨论网的规模越大,政治参与的程度越高。

“拜年网”在两个子样本中都是显著且符号为负,也与前面发现一致,说明不管对于上海户籍居民还是非上海户籍居民,“拜年网”的规模越大,其政治参与的程度越低。

六、结论“今天,该是我们变得更清醒的时候了,该是我们打掉一切幻想,认清我们这一代在民族历史发展中所处的地位的时候了。……因为事实上,在我们出生之时历史老人送给我们的生日礼物乃是以往任何一代都未受过的最可怕诅咒,这就是:注定成为‘政治侏儒’”(韦伯,1997:102-3)。

这是1895年M.韦伯就任弗莱堡大学经济学教授时发表的著名就职演讲《民族国家与经济政策》一文中对于德国当时政治状况发出的一个振聋发聩的警告。

M.韦伯之所以对当时德国的政治前途如此悲观,乃是基于他对于德国当时各个阶级的分析,他认为,德国的几个主要社会阶级都存在一个共同的现象:“政治不成熟”。(1)对于当时占德国政治统治地位的容克阶级,已经处于“经济上垂死挣扎的状况”,而“由一个经济上的没落阶级实行政治统治是危险的,而且从长远的目标来看是有悖于民族利益的”。(2)对于德国的市民阶级,虽然他们已经开始掌握经济权力,并开始试图接管政治统治权,但是,由于德国市民阶级历来的“非政治”本性,德国的统一并不是在市民阶级的领导之下进行,而且,在统一之后,德国市民阶级中普遍存在的“政治厌倦症”,M.韦伯断言市民阶级并没有成熟到可以成为德国民族的政治领导阶级。(3)那么,德国的无产阶级情况如何?M.韦伯认为更糟糕,这个阶级更多的是“一群没有政治意识的市侩”。德国的危险在于,市民阶级无力担纲民族的权力利益,而工人阶级也没有开始成熟并能够取代市民阶级(韦伯,1997:99-105)。

在这篇演讲中,M.韦伯不无羡慕地谈到英国。他认为,在这个国家中,整个国家的政治成熟性要远远高于德国:“像英国这样的发达民族中,……在重大时刻,例如爆发战争,这些大众同样立即从内心深处意识到民族权力的至关重要性,而且在这种时候可以立即看出,民族国家绝非只是单纯的‘上层建筑’,绝非只是统治经济阶级的组织,相反,民族国家立足于根深蒂固的心理基础,这种心理基础存在于最广大的国民中,包括经济上受压迫的阶层”(韦伯,1997:99)。在这里,M.韦伯给出的一个解释是,英国各个阶层包括“经济上受压迫的阶层”的政治成熟,最主要的原因在于英国发达的政治生活,使得其国民可以在日常生活中得到“政治教育”,这种日常生活中的政治演练,导致了英国国民政治上的成熟性,“国家不断面临‘权力政治’的重大决策,从而使其国民几乎每时每刻都经受着政治教育”(韦伯,1997:105)。

M.韦伯当时所处的德国,与当今的中国,在很多方面颇有相似之处,最大的一点就是由一个落后的经济国家迅速崛起为一个经济强国,而与此同时,却存在明显的“政治不成熟”,因此,在这一点上,M.韦伯当年提出的问题对于中国今日仍然是有借鉴意义的。M.韦伯认为,经济上迅速崛起的民族,其经济快速发展与内在的政治不成熟之间的反差,如果得不到有效的解决,那么其后果是灾难性的。社会的经济现代化发展,必然导致社会各阶层利益的巨大分化,同时,如果该民族的政治主导力量没有足够的政治远见和政治意志去塑造一个有效的政治机制,使得社会各个阶级,包括经济上受压制的阶级,能够同时参与到一个统一的政治过程之中,那么,其结果会是很危险的。德国在1900年之后的历史发展轨迹,不幸验证了M.韦伯的预言(甘阳,2003)。

这样一个议题,在当下中国,具有十分显然的意义,在经过了30年的经济飞速发展之后,中国社会各阶层迅速分化,其利益诉求也日益分离,在这种情况下,中国需要何种政治过程来促进社会整合?尤其是,随着大量外来人口进入城市,他们与乡土家乡的联系日益疏松,而与城市的联系日益紧密。在当代的政治生活实践中,他们的政治参与情况如何?他们的政治利益诉求如何表达?我们现有的体制安排,是否可能将之容纳到一个统一的政治过程中?从而在某种意义上实现社会的整合?

对于上述问题,本文使用“2009年上海市社会网络与职业经历问卷调查”,进行了一个初步的探讨。城市移民政治参与的研究,本文采用一个社会网络的分析视角,最后的实证结果显示:拜年网的规模对于城市居民的政治参与是一个负向的效果;讨论网的规模只对移民群体具有正向的促进作用;而另外一个社会网络的测量变量“社会参与网”,在所有的模型中都表现出了非常一致的正向的显著作用,城市居民参与社会活动如“同乡、校友、战友聚会”、“居委/物业组织的会议/活动”、“宗教聚会”、“兴趣群体的聚会”、“志愿者活动”的频率越高,其“参加投票选举区人大代表”的概率就越高,而且,城市移民群体(非上海户籍居民)参加上述社会活动的效果要显著高于上海户籍居民。

上海作为我国人口规模最大、经济最发达的城市,在过去30年的经济发展过程中,已成为国内外人才和劳动力流动的首选目标之一。在上海的城市居民中,外来人口已经占到1/3强,这些城市移民对上海市的经济与社会发展做出了巨大的贡献,而且,随着未来上海老龄化的加剧,城市移民的意义会更加凸显。对于城市移民群体政治参与的研究,不仅仅是对于这一群体社会融合的多维度探讨,而且更重要的是,对于未来城市的社会制度建设,具有重要的宏观意义。

Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital." in John Richardson (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.

|

Burt, Ronald S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. http://www.highbeam.com/doc/1G1-18816468.html

|

蔡定剑.2002.中国选举状况的报告[M].北京: 法律出版社. Cai Dingjian. 2002. Election Report in China. Beijing: Law Press. |

程遥、徐良君、姚亚楠, 等.2008.农民工参选人大代表: 问题、成因、对策调查及结论[J].人大研究(3). Cheng Yao, Xu Liangjun, Yao Yanan, et al. 2008. "Peasant Workers' Participation in Local Peoples' Representatives Election: Question, Reason, Solution and Conclusion." People's Congress Studying (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=RDYJ200803004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

甘阳.2003.走向"政治民族"[J].读书(4). Gan Yang. 2003. "Towards Political Nation". Dushu (4).(in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2003-DSZZ200304000.htm |

Coleman, James. 1990. Equality and Achievement in Education. Boulder, CO: Westview Press.

|

Gordon, Milton. 1964. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origin.New York: Oxford University Press.

|

郭正林.2003.当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应[J].社会学研究(3). Guo Zhenglin. 2003. "The Degree, Motivation and Social Consequence of Peasants' Political Participation in Contemporary China." Sociological Studies (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200303006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

胡荣.2001.理性选择与制度实施: 中国农村村民委员会选举的个案研究[M].上海: 远东出版社. Hu Rong. 2001. Rational Choice and Institution Implementation: Case Study on Village Council Election in Rural China. Shanghai: Shanghai Far East Press. |

——.2005.经济发展与竞争性的村委会选举[J].社会(3). Hu Rong. 2005. "Economic Development and Competitive Village Elections." Society (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHEH200503002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

——.2006.社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析[J].社会学研究(2). Hu Rong. 2006. "Social Capital and Regional Independent Participation of Rural Residents." Sociological Studies (2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200602004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

——.2008.社会资本与城市居民的政治参与[J].社会学研究(5). Hu Rong. 2008. "Social Capital and Citizens' Political Participation." Sociological Studies (5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200805009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

柯兰君、李汉林.2001.都市里的村庄——中国大城市的流动人口[M].北京: 中央编译出版社. Ke Lanjun and Li Hanlin. 2001. Village in City: Floating Population in Cities. Beijing: Central Compilation and Translation Press. |

Kelliher, Daniel. 1997. "The Chinese Debate over Village Self-Government." The China Journal. No.37. January.

|

Knack, S. 2002. "Social Capital and the Quality of Government: Evidencefrom the U.S.States."American Journal of Political Science, Vol.46. No.4, pp.772-785. http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000094946_01010405323632&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679

|

李凡.2003.中国城市居委会直接选举的启动: 1998-2003[G]//李凡, 主编.中国城市社区直接选举改革.西安: 西北大学出版社: 3-46. Li Fan. 2003. "The Start of Community Election in Urban China: 1998-2003." in Li Fan (ed.), Reform of Direct Election in Urban China. Xi'an: Northwestern University Press. |

——.2004.中国大陆城市社区基层民主发展背景[G]//朱新民, 主编.中国大陆城市基层民主研究.台北: 财团法人两岸远景基金会: 23-50. Li Fan. 2004. "Development Background of Community Grassroots Democracy in Urban China." in Zhu Xinmin (ed.), Studies on Democracy in Urban China. Taipei: Cross-Strait Interflow Prospect Foundation. |

Lin, Nan. 2001. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Long, Scott and Jeremy Frees. 2006. Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata (2nd edition). College Station, TX: Stata Press.

|

马得勇.2008.社会资本: 对若干理论争议的批判分析[J].政治学研究(5). Ma Deyong. 2008. "Social Capital: Critical Analysis of Theoretical Arguments." Journal of Political Science (5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=POLI200805013&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

马得勇、王正绪.2009.社会资本、民主发展与政府治理——对69个国家的比较研究[J].开放时代(5). Ma Deyong and Wang Zhengxu. 2009. "Democratic Institutions as a Pre-requisite: How Social Capital Enhances Governance." Open Times (5).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=KFSD200905009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

O'Brien, Kevin. 2001. "Villagers, Elections, and Citizenship in Contemporary China." Modern China (27), 4 (October). http://www.jstor.org/stable/info/3181325

|

O'Brien, Kevin and Li Lianjiang. 2000. "Accommodating 'Democracy' in a One-Party-State: Introducing Village Elections in China". The China Quarterly 162. http://www.jstor.org/stable/656017

|

Oi, Jean and S. Rozelle. 2000. "Elections and Power: The Locus of Decision-making in Chinese Villages." The China Quarterly 162 (June). http://www.jstor.org/stable/656019

|

Paxton, Pamela. "Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship." American Sociological Review, Vol.67, No.2 (2002): 254-277. Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship

|

Ponthieux, Sophie. 2004. "The Concept of Social Capital: A Critical Review", 10th CAN Conference-Paris, 21-23 Jan.2004. http://www.mendeley.com/research/concept-social-capital-critical-review-1/

|

Portes, Alejandro. 1998. "Social capital: Its Origins and Applications in Modem Sociology."Annual Review of Sociology (24). http://www.mendeley.com/catalog/social-capital-origins-applications-modern-sociology/

|

Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

|

——.1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital." Journal of Democracy 6(1): 65-78. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-349-62397-6_12

|

——.2001."Social Capital: Measurement and Consequences." Isuma: Canadian Journal of Policy Research (2). https://www.mendeley.com/research-papers/social-capital-measurement-cons."Social Capital: Measurement and Consequences.equences/

|

帕特南.2001.使民主运转起来[M].王列、赖海榕, 译.南昌: 江西人民出版社. Putnam, Robert. 2001. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Nanchang: Jiangxi People's Publishing House. |

人民城市网.2009-8-1.宝山顺利完成2009年居(村)委会换届选举工作[U].http//news.chinacsw.com/citynew/xxlb/20090819123306.htm People's City Net. 2009-8-1. "Baoshan District Finish 2009 Village/Community Election".http//news.chinacsw.com/citynew/xxlb/20090819123306.htm |

沈延生.2003.关于村民自治及村民自治研究的述评[J].当代中国研究(2). Shen Yansheng. 2003. "A Summary on the Research of Village Autonomy."Modern China Studies (2).(in Chinese) |

Skocpol, Theda. 1996. "Unraveling From Above." The American Prospect. No.25, pp.20-25.

|

孙昕、徐志刚、陶然、苏福兵.2007.政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析[J].社会学研究(4). Sun Xin, Xu Zhigang, Tao Ran, and Su Fubing. 2007. "Political Trust, Social Capital and Villagers' Participation in Election."Sociological Studies (4).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200704009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

王春光.1999.温州人在巴黎: 一种独特的社会融入模式[J].中国社会科学(6). Wang Chunguang. 1999. "Wenzhou People in Paris: An Unique Model of Social Assimilation." Social Sciences in China (6).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK199906007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

韦伯.1997.民族国家与经济政策[G] //甘阳, 选编.北京: 生活·读书·新知三联书店. Weber, Max. 1997. The National State and Economic Policy.Gang Yang (ed.) Beijing: SDX Joint Publishing Company. http://book.ixueshu.com/book/bddb28c08e167efc.html |

新民网.2009-07-19.800多万人参与居(村)委会换届选举居委会直选比例80%. [OL] http//sh.xinmin.cn/minsheng/2009/07/19/2259287.html. Xinmin Net. 2009-07-19. "Eight Millions Vote in Village/Community Election, and Eighty Percents are Direct Election." http//sh.xinmin.cn/minsheng/2009/07/19/2259287.html |

杨仕元、朱缜.2009.社会资本研究述评与展望[J].重庆工商大学学报(社会科学版)(2). Yang Shiyuan and Zhu Zhen.2009. "Review and Expectation of Social Capital Research." Journal of Chongqing Technology and Business University (Social Sciences Edition) (2).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=CQYZ200902016&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

赵延东、王奋宇.2002.城乡流动人口的经济地位获得及决定因素[J].中国人口科学(4). Zhao Yandong and Wang Fenyu. 2002. "What is Influencing Economic Status Attainment of Chinese Rural-urban Floating Population." Chinese Journal of Population Science (4).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZKRK200204002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

周红云.2004.社会资本及其在中国的研究与应用[J].经济社会体制比较(2). Zhou Hongyun. 2004. "Social Capital and the Its Study and Apllication in China." Comparative Economic and Social Systems (2).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJSH200402016&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

张文宏.2007.中国的社会资本研究: 概念、操作化测量和经验研究[J].江苏社会科学(3). Zhang Wenhong. 2007. "Social Capital Research in China: Concept, Measurement and Empirical Studies." Jiangsu Social Sciences (3).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JHKX200703023&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

张文宏、雷开春.2008.城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[J].社会学研究(5). Zhang Wenhong and Lei Kaichun. 2008. "The Urban New Immigrants' Social Inclusion: Internal Structure, Present Situation and Influential Factors." Sociological Studies (5).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200805008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

中国人民大学中国调查与数据中心、中国综合社会调查(CGSS)项目.2009.中国综合社会调查报告[M].北京: 中国社会出版社. National Survey Research Center at Renmin University of China and Chinese General Social Survey (CGSS) Project. 2009. Chinese General Social Survey Report (2003-2008). Beijing: China Society Press. |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30