中小企业在国民经济中的重要作用已被人们所公认,各国经验都已证明中小企业在扩大就业、促进技术进步、促进经济健康发展等方面起着积极的作用(杨思群,2001)。但与其作用不相称的却是金融对中小企业的支持力度,中小企业融资难的现象已被学界关注。

关于中小企业融资的研究主要集中于经济学领域,相关研究均认为小企业融资难的根本原因是信息不对称。信贷交易需要出资者对借款者的经营能力、财务状况、项目的发展前景等有充分了解,然后在此基础上做出评估。Berger和Udell(1998)认为,中小企业信贷中的关键就是其财务状况缺乏透明度。张捷(2003)认为,大多数中小企业建立的时间短,信用记录积累浅,社会知名度不高,特别是一些年轻的创新性中小企业,其业务新且市场前景不明朗,即使经营者有意让出资人了解企业的经营情况,也会遇到信息表达上的困难。刘曼红(2003)认为,中小企业信贷中,对企业主个人的考察占有非常重要的地位,而企业主的品质及经营能力等完全是私人信息,获得此类信息十分困难。企业其他的信息,如生产、社会资源等也具有私人性,属于“软信息”(区别于规范的财务报表等“硬信息”),难以量化和传递,这也使得出资人缺乏对中小企业贷款的积极性。

若从社会学信任的视角来看,由于信息不对称而引发的中小企业融资困难是一个缺乏信任的问题。信任是一个社会学概念,它包括三个要素:(1)交往或合作过程中的不确定性;(2)不确定性下的信任而产生的风险性;(3)合作的非强制性(杨慧宇,2007)。信任必须建立在对一定信息的掌握之上,在此基础上,才能作出信任或者不信任的决策。中小企业融资难是因为缺乏其相关信息和不确定性太大,使得银行不能确信企业在未来有还款的善意,因此难以建立信任。

信任可分为人际关系带来的信任和制度带来的信任,即关系信任和制度信任。前者指由互动双方的个人因素所带来的,如互动双方既有的人际关系、人格因素、具体的人际交往;后者是指由某种外界的非人格化制度所致,当事人因为惧怕制度给予其不信任的行为惩罚,所以保持善意。本文之所以采用关系信任和制度信任的分析视角,是因为前者是中国传统社会的信任来源,而后者被认为是西方现代社会的产物。笔者感兴趣的是:在从传统向现代社会变迁的今天,在一种以现代组织制度建立起来、又深深根植于中国传统人际关系网络的银行机构中,信贷交易是如何达成的?

二、文献回顾与研究方法关系在中国社会具有重要地位。梁漱溟(2003)认为,中国是一个“伦理关系本位”的社会;Whitely(1991)认为,华人社会中主要是通过个人声誉、人与人之间的既定关系及个人特性来建立信任,很少采取制度化的方式。但也有一些学者认为,在中国社会向现代化变迁的过程中,制度化的因素已经开始发挥作用。陈介玄、高承恕(1991)指出,在台湾地区,关系和法律二者可以共存,“循法律”和“用人情”,一个是工具性意义,一个是价值性意义。至于如何处理二者的关系,则是遵循“情境互动模式”,即“随际遇与环境之不同,行动者依照自己的阅历决定其‘循法律’与‘用人情’的分际,资以应付情境需求的一套合理的计算模式”。Winn(1994)的研究表明,台湾地区的法律已经在社会中起着重要作用,但是关系格局并未被取代,而是吸纳了法律的一些成分,以一种改进了的形式继续存在,这种现象被称为“法律的边缘化”。Chen和Rosett(1991)研究了当代中国社会中契约和“关系”的关系,指出中国社会的契约具有其自身特色,在制定契约时将情、理、法三者结合起来考虑。中国的契约不是关系的替代,而是关系的补充。

在信息与激励经济学中,张维迎(2003)认为,显性激励和隐性激励之间,既有互补性,也有替代性。隐性激励的存在可以提高显性激励合同的可执行性;显性激励可以使隐性激励更好地发挥作用;隐性激励减少了对显性激励的需求,从而节约交易成本。

迄今为止,对于信贷交易中关系信任和制度信任两者关系的研究还不多见。本文试图通过个案研究,探究商业银行小企业信贷中关系信任和制度信任的关系,以及它们在信贷交易中的作用。本文主要采用参与观察和深度访谈方法,收集了南京银行信贷交易的资料。南京银行规模较小,整体资产质量和内控机制均较好,2007年成为国内首家上市的城市商业银行。自2006年起该银行将小企业贷款作为重点发展方向,小企业信贷业务开展得较为成功。

本文在探讨银行和小企业之间的交易时,主要分析银行客户经理和审贷人员的行为。银行客户经理是信贷交易中银行的代理人,审贷人员决定最后贷款的审批。虽然企业主的行为也十分重要,但最终企业主是通过银行客户经理和审贷人员来实现自己的贷款需求的。

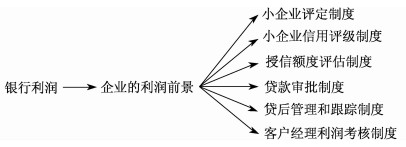

三、商业银行信贷制度的建构和行动者的行动准则 (一) 普遍主义制度标准的建立商业银行是一个现代组织,且按照现代组织制度的原则建立起一整套制度,具有M.韦伯(2004)所说的可预测性和可计算性。银行的制度建设以货币利润为目标,要达到这一标准,需要建立一套以实现利润为目标的、可操作的制度来筛选需求贷款的企业,以此解决有限理性和信息不对称的问题。以小企业贷款为例,该银行发展了一系列制度1:

1. 具体参见《南京市商业银行小企业授信业务管理办法(试行)》(2006);《南京市商业银行客户经理考核暂行办法》(2003);《南京市商业银行小企业信用评级系统》(2006);《南京市商业银行小企业授信额度评估系统》(2006);《南京市商业银行热河片2007年度客户经理考核办法》(2007)。

|

小企业评定制度是银行对申请贷款的小企业的资产规模、销售额、从业人数及授信额度的规定,该制度为小企业设定了一个标准化的准入门槛,经过甄别后筛选出符合标准的企业。但笔者了解到,客户经理并不完全被动地按照规定操作,往往在制度框架内,根据具体情况在小范围内进行一定的变通或调整。

在一家企业被评定为小企业后,银行就需要对其进行评估,银行对小企业客户进行信用评级和授信额度的评估,是在电子系统内完成的,该系统专门对小企业进行评估,内容包括:股东的经济实力、还款信誉,管理层的品质、教育程度、从业经验,以及员工素质、财务制度、行业前景、经营状况等多项指标。客户经理后将相关数据资料输入电子系统后,系统就会自动生成信用评级和风险系数。

有了系统和没有之前是不一样的,原来就是人工上报,资料的可操作性很大,现在这些数据都要输入,系统自动给出评级,而且是不能改动的,评出来是什么样子就是什么样子,这就要在输资料时很谨慎。而且也会让我们去关注企业的这些方面,以前没有系统的时候每个人都有一套方法,写出来的报告也各不相同,标准不统一。(资料来源:客户经理A,访谈记录)

可见,信用评级系统作为一个准入门槛起到了一个规范的作用,保证了所筛选的企业的可信任度。客户经理必须按照评估的项目去关注企业的信息,对企业进行甄别和筛选。

小企业信用评级是对企业的信用等级作出一个评估,属定性评价,但是贷款是一个具体的数量,其额度大小还需要进行授信额度评估,内容包括能否提供抵质押物、抵质押物的价值、销售归行额、企业实收资本、已有银行授信敞口风险额。输入数据资料后,系统也会自动生成授信额度。授信额度评估系统用客观化、非人格化的方式给出企业的授信额度,避免了人工评估中的主观和人际关系因素的干扰。

客户经理将风险系数0.5以上的小企业的材料递交到上级行的信贷管理部门,由信贷管理部门的审贷人员进行审查并决定是否批准,即按照贷款审批制度审核。报审材料一般包括小企业的概况、财务状况、市场占有情况、发展前景、贷款用途、担保情况等。审贷分为两个阶段,第一步将材料分送至不同的审查人员,由审查人员给出审查意见;第二步送至最后的审批决策人,由决策人最终决定是否给予贷款,有权签字人是该决策人。

材料到我这里,我先要按照制度规定审查几个方面:一是是否符合国家信贷政策、法规;二是信贷投向是否正确、合理,是否符合我们行信贷管理要求和业务发展方向;三是客户经理送上来的材料是否真实准确。

制度建立起来了,我还是首先要按照制度的规定去办。但审贷岗位是个很敏感的岗位,涉及方方面面的直接利益,也会有各方面的人来找我,所以我还要处理各方面的关系。首先是与支行的关系,支行肯定是希望它的贷款能批准,有时会通过一些方式来与我“联络感情”,但是在贷款上还是要有原则性的,没了原则性不可能在审贷这个岗位上做久。谁给你点好处你就给他方便,这能行吗?如果那样,领导也不会让我干了。但是与有些支行人员在打交道的过程中觉得他确实不错,在审批上我会放宽一些的,这里面也有对他本人的信任因素在内。我要签署审查意见的,我的意见交到审批决策人那里,他是要看我的意见进行决策的,我要对我签署的意见负责任,我如果胡说八道,他也能看出来,也会对我有意见。虽然我没有最后的决策权,我的工作主要是技术方面的,但这个技术方面为最后的决策提供基础,所以我要把握好。(资料来源:前期审查人员访谈记录)

1 000万以下的小企业贷款都是在我这里审批的,材料到了我这里,我先按照制度来看。我这个位子确实很重要,各方面的关系找来的也多。其实审批制度是有弹性的,比如贷款利率上浮这一点,制度规定可视情况上浮20%以内,这个究竟可不可以上浮,上浮多少,是有一个弹性空间的。支行客户经理会找我,我要看他这个贷款究竟能不能在弹性的空间内予以调整。还有就是领导有时候会打招呼,当然他不会明目张胆地打招呼,通过一些迂回的方式。这个时候就我就要在关系和制度之间进行平衡了。如果这个贷款真不能批,我会先想办法找一些其他的理由来拒绝;如果觉得不好拒绝的,我会推卸责任,我说这个贷款属于疑难贷款,提交到集体决定或上一级领导吧!如果领导在这种情况下还是要坚持,那我就没办法了。你领导都要带头破坏制度,我再坚持都没用。如果贷款真的出了问题,找到我,我就会把当时的情况说出来。不过这种情况是比较少的,因为毕竟制度已经建立起来了,领导不太敢明目张胆地搞特殊化,他这样搞影响很坏,长期下来对经营不利。现在我们行已经有外资银行参股,对制度的建设更看重。(资料来源:审批决策人访谈记录)

可见,审贷制度已基本建立起来,并能发挥其作用,这与银行的“生存理性”密切相关。银行要在激烈的市场竞争中生存下来,就必须要考虑贷款本身能否带来收益,而不能让贷款流向无效益的关系户,从而约束了从领导到审贷人员的各级工作人员对制度的遵守。

贷款审批发放之后,需要客户经理对贷款的使用情况进行跟踪监督,需可建立贷后管理和跟踪制度,该制度给出了贷后管理的原则和方向,对客户经理具有指导和约束作用。

制度之所以有效发挥作用,是因为受到客户经理利润考核制度的制约,即每个客户经理都下达一定的利润指标,并将客户经理的薪酬与其利润完成情况挂钩。该制度对客户经理起到了激励和约束的作用。

综上所述,制度的作用在于用一种抽象的、普遍性的标准来筛选信息,保证了可预测性和可计算性,建立了制度层面上的信任。

(二) 制度对于客户经理的激励和约束作用制度中的信息处理很多是由工作人员参与实施的,如信用评估制度和授信额度评估制度中的数据是由客户经理填入的,贷后管理与跟踪制度是由客户经理实施的。因此,如何保证制度执行者的诚信与不欺诈是一个极为重要的问题。

银行和客户经理之间的关系是一种委托—代理关系,该关系的核心问题是如何通过激励和约束使代理人和委托人的目标相一致。米尔格罗姆和罗伯茨(Milgrom & Roberts,[1992]2004)总结了经济学中的几项激励原则,即信息提供原则、激励强度原则、监督强度原则和报酬原则。在激励模型和原则中,假定人们都是按照利益最大化的原则行动的,在利益的驱使下,行动者会根据各种激励制度的规定调整自己的行为,激励制度才会达到本身的目的。

该银行在对代理人的激励和约束上,建立了客户经理利润考核制度和客户经理尽职调查制度。同时,该银行实行利润提成递增的原则,将每个人的利润指标分成三部分:基数、增量和超额,分别按照1%、3%和5%进行提成。即按照激励强度原则,递增利润提成较以前的单一利润提成具有更高的绩效度量精确度。

客户经理利润考核制是一种激励制度,它能很好地起到鼓励客户经理多做优质客户的作用,但是仅有这一制度是不行的,如果没有相应的约束机制,客户经理极有可能在小企业进行大额贿赂时置银行利益于不顾,给予不符合标准的小企业贷款。由于中国国有银行对代理人缺乏相应的约束机制,一些人通过向银行相关负责人和客户经理行贿来套取国家贷款1。针对这一情况,中国银行业也进行了相关的制度建设,如从1998年起实行客户经理的贷款终身责任制,即一笔贷款投放出去,如果日后这笔贷款出现问题,则要求该客户经理承担无限责任。贷款终身责任制有其弊端,因为贷款不可能是没有风险的,风险既有客户经理的道德风险、能力风险,也有贷款投放出去之后的市场风险、经营者的经营风险,以及不可抗力等。如果将贷款的所有责任都归咎于客户经理,无疑会造成客户经理“惜贷”的现象,不利于银行业务的开展和获取利润。后来很多银行进行改革,实行了客户经理尽职调查制度,即贷款出现问题之后,调查客户经理在其职责范围内是否尽职。如果问题出在客户经理身上,那就追究客户经理的责任,如果是出在其他环节上,客户经理就可以免责,银行目前普遍采用客户经理尽职调查制度。

1. 此现象自上而下都存在,高层如副部级金融高官张照恩、朱小华、金德琴、王雪冰案件;基层银行商业贿赂也频频发生,银监会银行业治理商业贿赂领导小组办公室总结近年来的银行业商业贿赂多在基层金融机构,见新华网(2007-01-30)。

因此,上述这些制度会使客户经理因为惧怕尽职调查制度的惩罚而保持行为的善意,如果出现与企业串通恶意骗取银行贷款的现象,将会面临着行内处分或者解职的结局,这是制度的显性激励效果。同时他们必须考虑到在银行业圈子中的声誉,这对于其进一步的升迁具有非常重要的作用,这也成为一种隐性激励,可以加强制度的显性激励效果。如果客户经理做得好,完全可以跳槽或得到升迁;如果出现了不良职场记录,也会遭遇行业内的职业困境。

因此,客户经理和审贷人员在制度下都遵循了“交易理性”的原则,即他们都是以自身利益的最大化作为行动准则的。

(三) 制度信任的局限与之同时,我们也应当看到,制度信任并不能解决信贷交易中所有的问题:一是小企业的相关信息都是“软信息”,具有个体性和特殊性,难以量化,小企业融资之所以存在着严重的信息不对称问题,很大程度上是由小企业的这种信息的特征决定的,且这些信息是硬性的制度标准不能获得的;二是制度并不能遏制企业的机会主义,对于组织内部的人,可以通过制度带来的激励和权力制约来防止其机会主义,但是对于企业就无法起到作用了。企业完全可以通过造假等方式来骗取银行的信任,获得贷款。对于这些缺陷,关系信任起到了弥补的作用。

四、关系网络的建构及其在信贷交易中的作用 (一) 客户经理的人脉网络“人脉”是中国社会中的一种重要关系。罗家德(2005)将“人脉”概念化,将之定义为自我中心信任网络,其要素是人际关系网络、自我主义、信任和社会资源。我们可以从行动者的角度将“人脉”看成是行动者获取资源的社会关系网络,其行动原则是“自我主义”,获取资源的中间变项是信任。

笔者发现,客户经理在开展业务的过程中构建了一个自己的关系网络,整个交易的过程始终都是运用自己的人脉网络来获取关于小企业的“软信息”的。在客户搜寻上,需要解决最小信任问题,即客户经理要对该企业有一个起码的信任,他才会将该企业作为进一步考察和评估的对象,最小信任可由各种不同的人际关系带来。本文对于中国人际关系分类采用罗家德(同上)的分类法,即将中国人的人际关系分为家人连带、熟人连带、弱连带和陌生人四种。客户经理根据“自我主义”原则在不同的关系中进行辨别和取舍。

有的客户经理通过弱连带来搜寻客户:

我主要做的是一个集中的钢铁贸易市场中的小企业客户,这个钢铁贸易市场是除上海之外华东地区最大的钢铁贸易市场。最开始我是主动找上门去的,因为觉得这个钢铁市场前景看好。最开始找到J公司,和他们聊天,发现其有业务需求。发现J公司的老板人品不错,是个做事情的人。这些企业原来也很少向银行贷款,以前国有银行对私营企业有歧视,再加上官僚作风,他们申请贷款遇到了很多困难,他们的印象是和银行打交道很麻烦。我便和他们强调,我们行是面向小企业客户的,以前有银行伤害过他们,但我们是会帮助他们。几次下来,他们消除了顾虑,和我们做了仓单质押和开银票的业务。

后来我主动找到W公司,和他们提到J公司,他们都很熟悉,是一个贸易市场中的,这样彼此就拉近了距离。W公司看我们和J公司做了业务,增加了对银行的信任,后来W公司介绍了Z公司、S公司,这三家在一起做了一个联保业务。后来通过S公司又认识了B公司和X公司,三家做了一个联保,给S公司做了保兑仓加买方付息,这个业务使其将沙钢的代理权拿了下来,也算是帮了他们的大忙。(资料来源:客户经理A访谈记录)

有的客户经理通过熟人连带搜寻客户:

我主要做的是一个汽车贸易市场中的小企业客户,这几个企业都是南京地区较大的汽车销售商,有一定的知名度。开始的一家企业是领导交给我的,企业主通过朋友认识了我们领导,领导觉得他们还是不错的企业,就交给我了。后来在业务的开展过程中,需要有一个保证人替他们作担保,他们就让另外一家汽车销售企业给他们作担保,这样我又结识了这家企业,经了解发现其资质也不错,于是和他们做起了贷款。现在通过企业主的相互介绍,已经和这个汽车贸易市场中的五家企业建立了业务关系。(资料来源:客户经理B访谈记录)

我做的这笔小企业是一家医药企业,这家企业是我在兴业银行的同学介绍的,兴业银行总部在福建,按照审贷流程他们必须报至总行才能获批,但这个过程太长了,等贷款批下来企业也不需要了。我们行因为是城市商业银行,总行就在南京,所以贷款批下来会比较快。所以我同学就把这个客户介绍给我,这个客户是他们的长期结算客户,彼此都有了解,比较可信。(资料来源:客户经理C访谈记录)

可见,弱连带是一种工具性较强的关系,此间的信任建立在认知的基础之上;熟人连带是一种情感性和工具性混合的关系,有同学、亲戚等情感性较强的关系,也有领导、朋友等情感性较弱的关系,此间的信任建立在情感和认知共同的基础之上。这样的关系带来的信任保证了交易的最小信任。

接着客户经理需要对可做业务的企业进行评估,在制度上这一阶段是要将相关信息填入小企业信用评级系统和授信额度系统,而这些信息都是具有特殊性和嵌入性的“软信息”,制度本身并不能获得,需要客户经理通过人际关系来获得。该银行的业务模式是鼓励一个客户经理去做一个行业,把该行业做深做透,这样客户经理就建立起一个较封闭且稳定的人际关系网络,这个网络就成为他讯息的来源。

小企业能不能与它做业务,除了看他的财务报表、有无担保外,老板的人品和能力特别重要。小企业的财务报表一般都不太规范,绝大部分都没经过审计,并不能提供什么信息。所以我就要通过其他的方式去了解实质性的东西,那就是老板的人品和能力。在这几家钢铁小企业中,我开始主动找到J公司与X公司,通过交谈,觉得他们的老板人品不错,所以才决定和他们开展业务。另外的几家是通过这两家的介绍连锁带出来的,与J公司与X公司熟悉之后他们向我提供了这几家的信息,包括大概的经营状况,老板的为人等等。我现在在这个钢铁市场里面已经有了一个小网络,如果有新的企业,我很快会通过这个网络了解到情况,包括老板的人品能力,以及他提供的企业情况的真实性和可靠性如何。他们都是一个圈子里的,比较清楚对方的情况,我和他们关系处得不错,一般我问到他们其他企业的情况,他们不会乱讲,知道的话都会实话告诉我。(资料来源:客户经理A访谈记录)

有些企业是通过介绍人介绍的,这些介绍人包括亲戚、朋友、同学等,因此,介绍人就成为重要的讯息来源。

这家医药企业的情况我是通过我同学得知的,本来是他们兴业银行的老客户,他把它们多年的财务状况、经营情况都提供给我了。这个业主的行业背景我同学也很清楚,曾经在扬子江药业干过多年,扬子江药业是药品这个行业的龙头老大,里面出来的人业务能力过硬而且在业界也有人脉关系和经验。这个人可以,企业的经营也就可以了。(资料来源:客户经理C访谈记录)

在贷后跟踪和管理阶段,客户经理需要了解企业对贷款的使用情况和经营情况,确保贷款能按时收回,制度上的规定是要求客户经理定时撰写贷后跟踪与管理报告,内容包括企业的各方面情况。对于小企业的“软信息”,绝大部分都是客户经理通过人际关系获取的。客户经理平时需要用心去经营维护这些关系,维护关系时的行动原则是“关系理性”,推动着行动者对关系收益和成本进行计算。关系理性即使在交易不是最优化的情况下,也会维持和促进关系。而交易理性即使在必须中断某种关系的情况下,也会致力于交易结果的最优化(林南,2005:152-153)。

(二) 银行与企业间的长期互惠交易笔者发现,银行和企业之间建立起的义务性互惠交易,有效地防止了企业机会主义行为的发生。

在信贷交易中,客户经理和小企业主是遵循一定的原则进行交易的。这种原则首先表现为“自我主义”,即考虑自己利益的最大化。客户经理想着如何完成更多的利润,从而得到更多的收入;小企业主则想着如何能得到贷款,利用银行这个中介更好地为自己的企业服务。这种“自我主义”也就是交易理性,是理性选择理论对人的行为的原则假设,即认为人都是以损失最小化和收益最大化为原则的(同上:132)。在信贷交易中,之所以会出现企业的机会主义行为,是因为企业主的行为是以“自我主义”为原则的,纯粹的自我主义必然会导致牺牲他人的利益从而满足自己的利益。但是,我们在调查中并没有看到这种情况,客户经理和企业主在交易时并不只考虑自己利益的最大化,还有另一个原则,即关系理性。

林南(同上)指出关系理性的运作机制是,“在社会交换中,关系的持久是很重要的,维持伙伴关系的关键要素是社会信用(与社会债务)。在即使是长时期内交易也不对称的持久关系中,行动者是在涉入一个更大的贷方-借方关系——一个行动者在不均衡的交易中给予另一个行动者恩惠。……宣传恩惠或社会认可是借方维持与贷方关系的必要行动。”不难看出,关系中的双方以维持彼此的关系为目标,而这种维持是遵循一种“报”的互动准则。翟学伟(2007)指出,中国人际关系中的“报”具有亲和、稳定关系或被牢固牵引住的倾向,在报的关系中,账是算不清的,正是这种算不清的互欠维持着彼此之间的关系。“报”的交换方式在于建立人际的“相互性的”(即非单边性的)或义务性的人情或互助关系。双方的给予不一定能经常保持平衡,这种不平衡反而成了维持关系的一个重要机制,使接受方觉得有义务回报给予方。

在小企业信贷交易中,客户经理和企业主彼此努力维持他们之间的关系:

开始我找到J公司,完全是陌生拜访,当时J公司的注册资金只有60万,在其他银行贷不了款,其他银行都有贷款企业注册资金的下限规定。我们行虽然也有这样的规定,但是我根据它们企业的实际情况,发现可以和他们做银行承兑汇票和仓单质押,这既可以解决他们资金的困难,融资成本又低,又避开了贷款企业注册资金的下限。他们觉得我态度诚恳,做的这两种业务确实对他们有好处,于是就做了。这两笔业务属于信贷业务,但不是贷款,可以增加我们行的存款。我那时候刚刚开始做业务,也没有多少应酬的经费,不能为了拉存款去搞多少关系营销。但这样一来,我的存款任务也完成了很多,这是双赢,彼此之间也建立了信任和感情。

我在做业务的过程中替他们考虑很多事情,比如如何节约成本,还有他们在管理上的问题,我也想办法帮他们出谋划策,时间长了,他们对我产生了一定的依赖和信任。这就形成了比较稳固的关系,现在他们比较怕换客户经理,因为我对他们情况很熟悉,彼此之间已经有了默契,如果换了一个人来,他们又要重新适应,比较麻烦。现在我和他们的关系对于开展业务很有好处,有些东西就不需要再调查了解了,节省时间精力。

他们也会给我支持,J公司给我介绍过不少钢铁贸易行业的客户,有很多都不错,还有两家和他一起做了联保。只要是他们圈子内的企业,相关的信息他们都会告诉我,省去了我很多调查成本。再有就是在一些时候,我也会请他们帮忙,有的时候要冲时点存款了,我就会问他们能不能弄一些钱来存到账户上,可以应急,他们总会帮我想办法。

这些客户当然需要维护,逢年过节我们都会去送些小礼品,或者聚一聚,大家感情好了也容易办事。(资料来源:客户经理A访谈记录)

与企业搞好关系很重要,我这边有一个企业,在六合老城区,规模不大,是改制企业,开始时条件不太好,还有不良贷款,还款困难。当时需要建设厂房贷款,我们看他一些硬件条件虽然不好,但是通过接触发现董事长的素质很高,是北理工的博导,能力很强,发展思路先进,所以就给他做了贷款。第一笔是2004年放的,到2005年逐渐增加数额。他们就说,你们银行在我们最困难的时候给我们支持,所以对我们非常感激,形成了很高的客户忠诚度。因为我们在他们很早的时候就介入了,所以很了解他们的情况,也愿意一直支持他们。这样的企业别的银行要想挖去就很难,而他要去找别的银行再建立这样一种关系也不容易。(资料来源:客户经理D访谈记录)

不难看出,在小企业信贷中,银行和企业一旦经过考核评估建立起贷款业务往来之后,双方都力图稳固这种关系,双方形成了较强的依赖性和专属性,都把对方作为一种关系维护的对象,这便是一种关系交易。

“关系交易”的概念最早是由麦克尼尔([1980]1994:10)提出,他区分了个别性交易和关系性交易。个别性交易是指一次性结清的、个别性和现实化的交易,而关系交易是指那种具有持久关系的弹性的交易。麦克尼尔没有给关系性交易一个明确的定义,他区分的是与这两种交易相对应的契约形态:个别性契约和关系性契约。个别性契约是指当事人之间除了单纯的物品交换外不存在任何关系,关系性契约不只是一次个别性的交换,而是涉及种种关系。

在新制度经济学中也有很多对关系合同的研究,其中最典型的就是交易成本经济学中将关系作为一种治理机制的研究。威廉姆斯([1979]1996)提出人们根据交易成本的不同而采用不同的治理机制,包括古典契约、新古典契约和关系契约。关系契约适用于交易频率较高、资产专属性1较高的交易,高的资产专属性会使交易双方产生依赖性,资产专属性越高,交易双方越有意向维持合作关系,甚至进行整合。

1. 资产专属性是指某一资产可转移给他人并转作其他用途而不损及生产价值的程度,或指一个资产的价值取决于特定交易关系的持续程度,可持续的时间越长,转让资产的价值愈不容易被榨取,其专属性就愈低,或者是由该项投资所带来的利益很难从其他的交易关系中复制而得(转罗家德,2005)。

综合麦克尼尔和威廉姆斯的观点,我们可以将关系交易视为一种在于维护彼此之间长期关系的交易,关系理性成为交易的原则。但仅靠这一概念还不足以解释小企业信贷交易,本文分析的信贷交易具有它鲜明的本土化色彩,客户经理和小企业主之间形成了一种义务性的“报”的行为特征,在此,我们需要引入另一个概念,即“义务性互惠交易”。

汪和建(2007)认为,义务性互惠交易是相对于工具性互惠交易而言的,它具有以下特征:前者在交易目的上是追求长期性总体利益,在约束方式上是一种特殊关系及其给予性规范约束,在伙伴关系上限定于其特殊关系者,后者追求的是即时性单一利益,是自愿原则及其讨价还价策略,存在于所有的利益关系者。

客户经理和小企业主之间已经形成了一种持续的义务性的回报关系,这种关系是一种特殊性的关系。正是因为小企业信贷中的信息不对称问题,对于企业来说,与某家银行一旦开展了贷款业务,它必然通过一定的方式将自己的信息提供给该银行,取得该银行的信任,这就是一种投资。由于小企业寻找银行的途径是通过特殊的关系网络,所以这种投资对于该企业来说具有较高的专属性。对于银行来说,开拓出一个较成功的小企业客户也要花费较高的成本去搜集信息,而且也是通过特殊的关系网络,这也意味着对该企业进行了较高的专属性投资。因此,银行和企业都倾向于保持双方良好的合作关系,客户经理便会给予小企业财务支持和咨询,逢年过节进行感情沟通维护客户,而小企业主出于回报会介绍新的企业给客户经理、提供行业圈中企业的信息、在客户经理需要完成存款指标时给予帮助。银行相对于企业处于强势,但是银行并没有摆出一副高高在上的态势,反而给予了企业很多的庇护和帮助,这就给企业造成了一种义务性回报的压力,使企业保持忠诚。企业也力图维持与银行的良好关系,一方面是出于对自己长期业务的开展所需要的资金支持和关系维护的考虑,另一方面是出于对银行庇护的一种回报。小企业也很少出现逃废债务等的机会主义行为,这些企业都是想进行长期经营,逃废债务的行为无疑会使他们无法在同行中和银行界立足,得不偿失,出于这种关系经营的考虑,他们会保持善意。

(三) 关系信任的风险关系也有它的弊端和风险,突出表现在关系有可能带来另一种机会主义,Granovetter(1985)在提出了信任来自于关系网络的同时,也指出了关系是一把双刃剑,它会为违法乱纪提供场合和手段。不良的人际关系之所以导致违法乱纪是因为关系是一种信任和结盟,这种信任和结盟有其自身的利益和目标,它极有可能与人们所期望的利益和目标背道而驰。在银行信贷中,这种风险是巨大的,而且在中国国有银行的具体实践中,这种情况已经屡见不鲜。例如,因政府行政因素的干预,或因客户经理或银行领导通过他们手中审批贷款的权力,银行将贷款大量批给不符合贷款标准的“关系户”,这些正是由于制度性约束的缺乏,致使国有银行产生大规模不良资产。

笔者在调查中发现,在小企业信贷中常有这种情况,企业想通过关系的力量来取得并不符合标准的贷款,即通过“拉关系”获取贷款。“拉关系”有多种方式,有通过情感性的关系介入,也有通过给予银行人员利益等工具性的方式。如在客户搜寻阶段,有些企业客户通过相关的关系找到银行业务人员,这样的关系可能是亲戚、朋友、同学等,基本上属于“熟人连带”的范围。一些不符合银行贷款标准的客户就有可能由于人情关系被介绍到客户经理那里,客户经理就要对此作出辨别:

领导介绍的客户也许风险更大,因为客户可能是他的关系户,人情的因素太强,所以我还是要仔细看企业的资质的。如果完全是人情贷款,我还是不能做,因为贷款质量不好会影响到我的利润和收入,最后出了问题我是要负责任的。(资料来源:客户经理A访谈资料)

在客户评估阶段,有些企业客户会以高额行贿的方式,企图得到贷款。但客户经理会权衡这样做的利弊得失,因为一旦贷款出现问题,银行将对其进行尽职调查,他也将面临轻则失去信贷岗位,重则被银行除名的风险。

由此可见,关系信任的风险主要在于它是一种特殊性和私人性的信任,这种信任极有可能凌驾于银行的组织利益或集体利益之上,谋取私利。关系的缺陷通过制度来弥补,此时客户经理和审贷人员必须在关系和制度之间做出权衡。

五、在制度与关系之间:行动者的“自我—情境”策略根据以上分析,行动者在关系和制度之中进行权衡并决策,是遵循“自我—情境”策略:一是自我主义原则;二是情境,即行动者面临的具体关系和制度,既是行动者的行动约束,也是其资源的来源,行动者是根据具体的关系和制度的情境做出符合自己长远利益的最大化的行为;三是策略,人的策略是交易理性与关系理性的交织。在小企业信贷中,人们既要考虑在交易中获得的货币收益,又要考虑在人际关系上的得失。

客户经理作为银行的代理人,首先需要考虑的是如何为银行带来利润,但是客户经理并不是银行的所有者,他们的目标不一定与银行的目标一致。银行制定了多种制度来对客户经理进行激励,最主要的是客户经理利润考核制度和客户经理尽职调查制度,以及一系列衡量小企业经营状况的制度,如小企业信用评级系统、小企业授信额度评估系统。客户经理要想搜寻评估客户,获得企业的软信息,又必须借助于人脉网络的力量。企业主还有可能通过各种关系或者行贿的手段来获得不符合制度标准的贷款。客户经理面临具体的情景时,也是在关系和制度之间权衡,从而做出符合自己长远利益的行动。

审贷员首先要考虑的是审贷制度对他的要求,那就是考虑企业的利润前景,但是审贷这个岗位会受到很多关系的干扰,如支行的客户经理、行领导、企业主。客户经理会希望贷款尽快获得批准,企业主也有可能找一些关系来促进通过贷款审批,甚至银行领导也会打招呼。审贷员也是使用“自我—情境”策略在这二者之间达到平衡的。

通过本研究可以看到,制度和关系在现在的大陆企业运作中并不冲突,可以共存。但制度并不仅仅只限于“工具”层次,制度已成为企业运作的必要,在企业管理上已具有价值性意义,这表现为企业管理者对于制度的信奉和建设。而关系仍然有其强大的生命力,在获取信息、建立交易信任上功不可没,但也有其弊端,只有在制度的框架下,关系才能更好地发挥其积极意义,克服其负面效应。

制度信任和关系信任两者性质完全不同,传统的观点认为二者不可调和,但已有学者(陈介玄、高承恕,1991)提出了不同的观点,认为关系和制度并不矛盾,可以共存。在社会快速转型的今天,我们需要正视关系的强大生命力的现实,并对其优点和弊端有清楚的认识,同时认识到制度建设的必要性及缺陷,将关系和制度有效地结合,扬长避短,促进现实经济交易的开展并节约交易成本。

Berger, A. N. and G. F. Udell. 1998. "The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Market in Financial Gowth Circle". Journal of Banking and finance, Vol 22: 613-673. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426698000387

|

陈介玄、高承恕. 1991. "台湾企业运作的社会秩序——人情关系与法律"[J]. 东海学报(32): 219-232. Chen Jiexuan and Kao Chengshu. 1991. "The Social Order of Operations in Taiwan Corporations: Guanxi and Law. " Tunghai Journal (32): 219-232. |

Cyert, Richard M. and James G. March. 1992. A Behavioral Theory of the Firm. Blackwell.

|

Granovetter, M. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. "American Journal of Sociology(91): 481-510. http://www.jstor.org/stable/2780199

|

林南. 2005. 社会资本: 关于社会结构和行动的理论[M]. 上海人民出版社. Lin Nan. 2005. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Shanghai People's Publishing House. |

梁漱溟. 2003. 中国文化要义[M]. 上海世纪出版集团. Liang Shuming. 2003. The Soul of Chinese Culture. Shanghai Century Publishing Group. |

刘曼红. 2003. 中国中小企业融资研究[M]. 中国人民大学出版社. Liu Manhong. 2003. Chinese Middle and Small Corporations Financing Research. Beijing: China Renmin University Press. |

罗家德. 2005. "华人的信任网络"[J]. 关系管理(2). Luo Jiade. 2005. "The Trust Network of Chinese. " Guanxi Management(2). (in Chinese) |

麦克尼尔. [1980]1994. 新社会契约论[M]. 中国政法大学出版社. Macneil, Ian R. (1980)1994. The New Social Contract. Chinese University of Political Science and Law Press. |

麦克尼尔. [1991]1998. 关于关系合同的思考[G]//菲吕博顿、瑞切特, 编. 新制度经济学. 孙经纬, 译. 上海财经大学出版社. Macneil, Ian R. (1991)1998. In Eirik, G. Furubotn and Rudolf Richter (eds.) New Institutional Economics. Shanghai University of Finance & Economics Press. |

米尔格罗姆、罗伯茨. (1992)2004. 经济学、组织与管理[M]. 经济科学出版社. Milgrom, Paul and John Roberts. (1992)2004. Economics, Organization and Management. Beijing: Economic Science Press. |

汪和建. 2007. 自我行动的逻辑——当代中国人的市场实践. [D]. Wang Hejian. 2007. The Logic of Self-Action: The Marketing Practice of Contemporary Chinese. The Doctor Dissertation of Nanjing University. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1435055 |

韦伯, 马克斯. 2004. 韦伯作品集Ⅲ: 支配社会学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社. Weber, Max. 2004. Corpus of Max Weber Ⅲ: The Sociology of Governance. Guangxi: Guangxi Normal University Press. |

Whiteley, R. D. 1991. "The Social Construction of Business System in East Asia. "Organization Studies 12(1): 1-28. http://dx.doi.org/10.1177/017084069101200102

|

威廉姆斯. (1979)1996. 交易费用经济学: 契约关系的规制[G]//陈郁, 主编. 企业制度与市场组织——交易费用经济学文选. 上海人民出版社. Williamson, Oliver. (1979)1996. Transanction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations. In Chen Yu (ed.) Corporation Institutions and Market Organizations: The Corpus of Transanction-cost Economics. Shanghai People's Publishing House. |

Winn, J. K. 1994. "Relational Practices and the Marginalization of Law: Informal Financial Practices of Small Business in Taiwan. " Law and Society Review (28): 195-232. https://www.researchgate.net/publication/256030486_Relational_Practices_and_the_Marginalization_of_Law_Informal_Financial_Practices_of_Small_Businesses_in_Taiwan

|

杨慧宇. 2007. 信任·关系·制度: 商业银行小企业信贷中的信任建构[D]. 南京大学博士论文. Yang Huiyu. 2007. "Trust, Guanxi. Institution: The Trust Construction in the Small Business Loan of Commercial Bank. " The Doctor Dissertation of Nanjing University. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y9052521 |

杨思群. 2001. 中小企业融资[M]. 北京: 民主与建设出版社. Yang Siqun. 2001. Middle and Small Corporation Financing. Beijing: Democracy and Construction Press. |

翟学伟. 2007. 报的运作方位[J]. 社会学研究(1). Zhai Xuewei. 2007. "The Dimension of Bao's Work in China. "Sociological Studies (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200701004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

张捷. 2003. 结构转换期的中小企业金融研究: 理论、实证与国际比较[M]. 北京: 经济科学出版社. Zhang Jie. 2003. Middle and Small Corporation Financing Research in Economic Structure Transformation Period: Theories, Empirical and International Comparative. Beijing: Economic Science Press. |

张维迎. 2003. 信息、信任与法律[M]. 北京: 三联书店. Zhang Weiying. 2003. Information, Trust and Law. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

周雪光. 2003. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Zhou Xueguang. 2003. Ten Lectures on the Sociology of Organizations. Beijing: Social Science Academic Press. |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30