改革开放的进程带来了中国社会的巨大变革:城乡二元结构开始松动,城乡社会流动加剧;单位制开始解体,大量的“单位人”转化为“社会人”;个人的自由流动空间扩大,人们的利益格局、社会地位、群体归属复杂多样且不断变动,影响着社会阶层结构的变迁。城市社区成为以上诸种变化的集中地。20世纪90年代在上海市率先开始的城市行政管理体制改革与随后席卷全国的社区建设运动体现了社区对于城市社会管理的重要意义(华伟,2000)。与此同时,伴随着住房商品化改革而出现的业主委员会(以下简称业委会)及其维权行动也吸引了众多学者的目光,并被视为社会空间扩展、公民社会发育的重要体现(张静,2002)。无论是从社会秩序维持的意义上,还是从冲突所体现的社会建设的意义上,城市社区空间内各类组织的权力地位、发展空间以及彼此间的权力关系都受到了前所未有的关注。

一般认为,社区成员之间的互动及在此基础上形成的社会关系是社区概念的题中应有之义。如果使用微观的“权力”概念,把行动者之间的互动看做是一种权力运作,则互动过程中必然包含权力的行使。本文假设,城市社区具有自身独特的权力运作逻辑,这一逻辑就存在于行动者之间的互动过程之中,而行动者的概念体现在组织与个人两个层面上。本文把研究范围集中在城市社区,即街道范围内的居民区。居民区内的互动过程纷繁复杂,本文选择了居民委员会(以下简称居委会)作为切入点,通过考察居委书记、居委委员、居委干事与其他组织的成员、居民区积极分子、普通居民以及某些特殊群体之间的互动过程,力图得到对城市社区权力运作图景的基本认识。

一、已有研究的简要回顾从居委会的角度考察城市社区权力运作的逻辑,首先涉及的是社区权力结构的相关研究。社区权力结构即社区权力分配的状况(文崇一,1989:289)。20世纪50年代以来,国外关于城市社区权力结构的研究逐渐形成了以F.亨特(Hunter,1953)、米尔斯(Mills,1956)为代表的精英论和以R.达尔(Dahl,1961)为代表的多元论两大派别。精英论者受马克思的影响,认为权力集中在少数权力精英手中,他们占据着社会上的主要位置和资源,他们所做的决定足以影响到大多数人的生活,社会日益分化为精英集团与大众的对立;多元论者则强调社会机构和领导职位的分散状况,认为各机构的精英人物的权力争夺形成了一种互相制约的均势,每个机构占据部分资源且影响力有限,谁也不能绝对支配一切。两派学者彼此间的分歧很大,但都注重对不同社区组织及组织精英的地位及其作用进行分析。

回到中国的城市社区,只有少数研究者曾对社区精英给予关注(Walder,1986;费孝通,2000;刘晔,2003),更多的研究集中在城市社区中的组织关系。朱健刚(1997)认为上海街区内的权力组织网络正从一叠走向三叠:党组织网络、行政管理网络及以城区管理委员会为龙头的由非政府组织构成的行政支持网络;林尚立(2002)、王邦佐等(2003:49)强调社区党组织的重要地位;李友梅、石发勇(2002)则提出通过重构居民区组织关系,恢复居委会的自治性。在商品房小区中,业委会和物业公司这两类组织不容忽视,李友梅(2002;2003)认为,居委会、业委会、物业公司分别与国家基层政权、房产所有权以及市场经济的自治权相联系,居民区党支部与上述“三驾马车”构成了一个形式上的科层关系,但各类组织在现实中的关系则要复杂得多,实际上表现出竞争、合作、冲突等权力关系。

如果说关注精英人物或群体组织的社区权力结构研究是一种静态分析的话,那么,关注社会动员与社区参与方面的研究则更接近于权力运作的动态过程。在当前的城市社区,无论是强制式动员还是关联式动员(王思斌,2001),抑或更为精巧复杂的“参与式动员”(Bernstein,1984),其效果都比较有限,显示出国家对社会的控制力的减弱。王邦佐等(2003:49)的研究发现,小区内的在职职工、社会地位和经济地位较高的居民大多游离于居委会事务之外,居委会有限的动员能力对应了居民微弱的“社区参与”;马西恒(2004)分析了不同社区治理模式与居民参与情况之间的关联;陈万灵(2004)则认为社区居民参与程度是由居民的分利能力所决定的,分利能力较强的居民能够积极参与社区活动和建设,分利能力弱的居民相对更为消极。这一解释恰好为“关联式动员”替代“强制式动员”提供了一个理由。

动员与参与的研究描绘了一幅在城市社区中居委会与居民之间互动关系的现实图景,但在这一过程中,在居委会缺失行政权力、动员能力不足等条件的限制下,居委会工作者是如何对居民发挥自身影响力的?对此问题的回答涉及权力运作的逻辑问题。一些社区研究者曾从居委会开展工作的方式中解读出某些运作逻辑。无论是居委会要创建熟人社会(费孝通,2001),还是利用关系来处理日常事务或主导关系过程(李友梅,2002;张虎祥,2005),都与“中国人的行为逻辑”问题密切相关。黄光国(2004)提出,在兼具工具性与情感性的混合性关系中,人情法则是主要的行为策略;杨国枢(2004)认为中国人的家族取向、关系取向、权威取向以及他人取向在日常生活中展示出了不同的互动特征或内涵;翟学伟(1999)则认为个人权威、道德品质、礼尚往来以及连带关系构成了个人地位的建构基础。

此外,孙立平(2002)等学者致力于借助“过程事件分析”的研究策略去揭示所谓的社会隐秘。他们发现,在华北农村定购粮收购的事件中,正式的国家权力因素与本土性的文化因素相遇,乡镇干部通过使用一种本土性资源,使不愿意交纳定购粮的农民处于一种相当不利的地位(孙立平、郭于华,2002)。马明洁(2002)看到了一个“经营式动员”的过程,乡党委书记在组织结构性条件不充分的条件下,营建了一个行政利益共同体,形成了经营性社会动员的基础。体现在这些事件过程背后的非正式因素、本土性资源、行动者个体的建构努力以及权力的经营等等,正是权力运作逻辑的内容。

对于本文来说,社区权力结构的研究失之于静态的关系分析,动员与参与的研究未能深入到日常生活的互动逻辑之中,有关人情面子的研究则过于强调文化、心理的因素而忽略了制度及组织背景。关于中国城市社区权力的大量研究往往在“国家与社会”的理论框架下展开讨论,不同程度地表现出“宏大有余,细微不足”的特点,而部分借助“治理”或组织决策分析的视角进行的研究也基本上止于组织层面。同时,多数研究也表现出对动态互动过程缺乏关注的特点。相比其他研究,在制度、组织背景下个体行动者之间动态的互动过程是本文重点考察的内容,并通过这种考察探寻体现于互动过程之中的权力运作逻辑。

二、研究视角与方法本研究对居委会工作者与不同组织精英、不同类型居民之间的互动过程进行分析,将主要借助法国组织决策分析学派的理论视角展开。组织决策分析对互动过程、行动者策略运用以及权力关系建构性的关注(费埃德伯格,2005:7),使这一视角具有自己独特的魅力。这一视角适合于研究微观层面的行动者,适合于分析动态的过程,适合于揭示互动过程背后的逻辑。这一分析视角最初运用于正式组织内部,但在“组织”的含义超越了旧有的带有边界的静态结构而进入到动态的组织过程之后,决策分析的方法就有了更大的用武之地。居委会并不具有强制性的正式权力,而“同意权力”(费孝通,2002)的建立又遥不可期,在完成大量上级任务的过程中,其权力更多地体现为一种与互动对象之间动态的影响或依赖关系。在这种互动式权力运作的背后,隐含着大量的非正式的行为逻辑与策略。本文试图运用组织决策分析的理论视角,对居委会工作者与不同类型的居民之间在日常生活中展开的互动过程进行考察,以探究互动背后的权力运作逻辑。

互动是一种权力运作,行动者是互动或权力运作的主体。行动者带有不同的背景特征、拥有不同的资源,这些特征与资源中蕴含着结构文化因素的制约,但行动者即使在这样的制约框架内,依然是自由的。权力是基于资源地位并依存于互动过程的一种针对他人贯彻自身意图的权变性的能力,这种能力有赖于对行为的可预见性或不确定性领域的把握,而权力作用的发挥即权力运作。权力运作的内容包括资源作用的发挥、某种策略的选择以及对不确定性领域的掌控等等,权力运作的逻辑正体现于其中。这是本研究主要的理论基础。

本研究采取实地调查的方法。笔者在上海市浦东新区陆家嘴街道(原名梅园街道)选择了一个高档住宅小区作为调查地点,取学名为梅园小区,依托这一小区内的梅园居委会,对其工作人员、小区居民以及双方之间的日常互动作了细致的考察。梅园小区既是一个商品房小区,又是一个国际化小区,小区居民体现出全球化色彩、经济精英身份、社会流动迅速以及独立意识强烈等鲜明特点。梅园居委会正式成立于2002年11月,之前经历了半年左右的艰苦筹备。小区自有居民入住以来,物业公司一直未曾更换,服务口碑较好;业委会是在2004年11月经选举产生,居委会在这一过程中发挥了极大的作用。居委会成立以来与物业、业委会等不同组织,以及与各类组织精英和普通居民之间的交往过程是主要的调查内容。调查时间集中于2006年2月26日至3月22日,同年4月至8月又做了一些补充调查。具体的资料收集方法包括参与式观察、结构式或无结构式访谈,同时大量收集相关文献及统计资料。调查过程中可整理的观察笔记、所收集的文档资料以及大量的访谈录音是本文的主要资料来源。行文中所涉及的调查对象均使用化名。

三、权力运作的组织基础行动者所处组织的特征与组织之间的关系构成了行动者之间进行互动的某种“情境”。考察居委会工作者的行动逻辑,首先需要分析居委会的组织特征及与其他组织的关系,亦即分析权力运作的组织基础。

居委会的性质是居民自治组织,这一点有法律保障,1无可置疑。历史经验显示,居委会自治性的真正实现是其生命活力的源泉,但现状却是浓重的行政色彩使居委会不堪重负,阻碍了其自治性的发展。王邦佐等人(2003)认为,居委会的运行受到传统体制惯性的影响,其行政职能严重泛化,即使勉强称为自治组织,也是一种“全能型的自治组织”。尚立等(2000:23;2002)学者看到,承担大量的政府下放职能而成为政府不愿放手的重要“帮手”已经成为居委会自治发展的一个重要阻碍。居委会只有将不该承担的职能卸下,才可能发展自治功能。项飚、宋秀卿(1997)把包括居委会在内的街居体系看做是一种被动的经纪模式,作为政府的“脚”,其最大特征和基本定位就是简单地执行上级任务。本文的考察对象梅园居委会也不例外。

1. 全国人大常委会第十一次会议于1989年12月26日通过并颁布了《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,其中第三条规定:“居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织”。2004年11月推出的《中华人民共和国城市居民委员会组织法(修订稿)》又补充了“实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督”的内容。

梅园居委会经历了一个艰难开拓的过程,如今已步入“正轨”。在赵书记、居委工作者、居委委员、街道、物业、业委会以及不同类型的居民看来,居委会具有不同的面相。这些面相或偏于行政,或偏于服务,居委会的自治性却少有人提起。

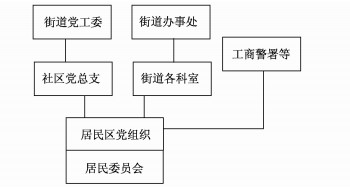

从纵向来看,街道党工委、办事处与小区党支部、居委会构成了上下等级关系。街道的任务分配给居委会,居委会开展工作则需要向街道申请、汇报。居委会工作者由街道招聘而来,并接受其调动与考核。街道可以向居委会提供多种形式的支持,包括经费的拨付。对居委会来说,完成上级任务是第一位的,而上级的任务压力也是居委会工作的主要动力来源。街道与居委会之间形成了一种“类科层体系”的纵向组织关系(见图 1)。

|

图 1 居委会的纵向组织关系 |

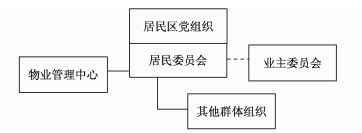

在“四位一体”或“五位一体”的工作模式中,党支部成为小区横向组织关系中的核心,并在正式文件和部分领域处于领导地位,它领导居委会,二者很大程度上已成为一个统一体。居委会与物业的关系发生过转变,现在的物业公司已成为居委会开展工作的支持力量。业委会也在某些方面承认居委会的领导地位,“三驾马车”相安无事。居委会与老年协会和其他团队组织事实上形成了一种领导与被领导的关系。这样的组织关系使党支部、居委会的任务压力得到了分担(见图 2)。

|

图 2 居委会的横向组织关系 |

居委会还有一些下级机构,包括居民楼组、宣传教育委员会、社区服务委员会等,但它们或不够正式,或只剩空壳,承担起巨大任务压力的还是个人。居委会原则上由负责决策的民选议事层和具体的执行层组成,但事实上,议事层的权力被悬置,而执行层最为繁忙,团队组织中的骨干分子成为工作者依靠的基本力量。赵书记是其他工作者的领导,她的权威弥漫在居委会的物理空间和活动空间中。赵书记之下是书记助理小钱,然后是三位“前辈”,最后是三位“后辈”。工作者之间的权力结构与人情交往、正式的科层规则与非正式的人情逻辑有机地结合在一起,使这个“首属群体”既有纪律,又有弹性,足以承受巨大的任务压力。这是工作者权力运作的内部组织条件。

四、权力运作的主体在街道的压力下,居委会工作者成为互动过程中主动的一方,是权力运作的主体。居委会工作者大致分为三类:居委书记的“精英”作用非常突出,依托组织本身和组织关系中的部分资源,通过充分发挥个人的能力与魅力,构建起良好的社会关系网络,顺利推进着组织的目标;居委委员只是居委会名义上的主人,由于自治权力的不纯正与“类科层体系”的影响,居委委员成为骨干分子的一部分;居委干事尽管没有更多的资源,他们也可以依靠自身的能力和努力与团结在自己身边的部分骨干开展工作。

在党支部和居委会,赵书记都称得上是“精英”。她经历丰富,能力出众,服从上级的意识强烈,这可以看作是她“党性”色彩的一种表现。她拥有一定的领导才能,在居委会的创建和发展过程中,依靠不断的成绩,树起了自己的权威。居委会自身缺乏物质资源,依靠工作者的努力,其地位和声望有所提高,但可以借用纵向与横向组织关系中的部分资源,这是赵书记所面对的组织资源情况。在很大程度上,与部分居民构建起的社会关系网络是支持她“精英”地位的微观基础。赵书记的权力运作主要就在这些资源基础上展开。

居委委员是居委会名义上的主人,但他们并不具有很强的工作主动性。几位委员经选举产生,是小区居民中的骨干分子,有兼职,也有专职,大都很忙。退休的陈阿姨和闲居的褚阿姨是在赵书记的动员下参与居委会竞选的。委员的正式职责很难发挥,作为议事层的监督权力也消失殆尽。委员们以赵书记为领导,但几乎与每位工作者都很熟悉。一方面,民主自治的权力并不纯正,另一方面,居委会身处的纵向组织体系提升了执行层的地位,最终居委委员也成为骨干分子。

6位工作人员都由街道招聘而来,是居委会工作的主要执行者。孙、李、王三位老师的生活经历有些相似,他们富有工作经验;钱、吴、郑三位后辈则有外语优势,且进步很快。他们对部分居民而言,是居委会干部;对街道来说,则是居委干事。他们都有分工,且相关职责的文件也越来越正式,但很多事情还是要一起去做。他们工作非常繁忙,为完成工作,需要发挥主动性和创造力,实干和巧干相得益彰。有的条线工作很难开展,如计划生育;有的条线工作则可能华而不实,如老龄工作。总体而言,工作者没有更多的资源,他们主要依靠自身的能力和努力与团结在自己身边的部分骨干开展工作。

居委委员空置一旁,居委会权力运作的主体变成了居委书记领导下的工作人员。向街道负责是他们主动性的源泉,发挥主动性和创造力的过程则提供了策略运用的空间。他们自身并没有太多的资源,往往要借助其他组织或个人的资源开展工作,可以借助的对象包括纵向的街道、横向的小区组织,甚至小区外的组织。不过,对他们来说更重要的是与部分居民构建起一种熟悉的关系网络,这是完成任务的保障。

五、权力运作的基本逻辑在梅园小区,以居委会为立足点,通过考察居委会工作者与居民区骨干分子、其他组织精英、普通居民及特殊群体之间的互动过程,可以看到城市社区权力运作的逻辑确实具有自身的特殊性。

(一) 依附逻辑在居委会出现之前,梅园小区是原子化个体家庭的天下,各个家庭彼此间并没有更多的联系。物业公司把本职工作做得很出色,但也仅限于此。从“治理”的意义上讲,梅园小区基本上处于一种无序状态。小区居民及物业公司本不欢迎政府力量对小区的渗透,却无法阻挡居委会的进驻。居委会的到来使无序的局面有所改观,一定程度上增进了居民之间的交往互动,使互动关系意义上的“社区”开始形成,就连维护业主权益的业委会也是由其筹备组建。居委会一方面完成上级任务、贯彻政府意图;一方面以服务和活动为手段主动追求有所作为,这都密切了小区居民与政府及其执行机构的联系,使社区和社区内部的各类组织形成了对政府不同程度的依赖。

居委会作为社区建设的发动机,居委会工作者作为社区权力运作的主体,表现出了最为强烈的对政府、街道的依赖性,笔者把这种依赖性称为某种“依附逻辑”。党支部身处的科层体系是街道与居委会形成“类科层体系”纵向组织关系的灵魂,不仅居委会的选举成立是由上级推动的,而且居委会开展工作也主要是在街道的指令下进行的。作为决策者,“议事层”的自治权力并没有坚实的基础,“执行层”事实上承担起了居委会绝大多数的职责与权力。“执行层”工作者由街道招聘而来,薪资由街道发放,接受街道的考核,这意味着他们必须向街道负责。无论是组织层面的居委会,还是个人层面的工作者,自身的资源都是缺乏的,很多时候需要向上级申请活动经费,这是其无奈居于依附地位的根本原因。

居委会依附于政府的行政体系,并未获得自身的独立性,居委会工作者更是成为街道的“雇员”,这种“依附逻辑”的背后或许隐含着巨大的历史惯性:政府早已习惯于把居委会当作自己的“嘴”和“腿”。梅园居委会依靠开展服务、组织活动而成功立足,但其依附性依然明显,这种依附关系带给居委会某些来自上级的依附性的权力,包括政府的权威支持和部分物质资源,但过度依附于政府将影响居委会向小区深处扎根。事实上,自身资源的缺乏和沉重的任务压力已经危及到了梅园居委会与某些居民之间的亲密关系。如果说自治性是居委会生命力的根本所在,那么,居委会将依靠何种资源走向独立?

(二) 协商合作逻辑如果说依附逻辑主要体现在居委会及其工作者与政府、街道的纵向组织关系方面,协商合作逻辑则更多地表现为居委会与其他社区组织的横向合作以及与不同组织精英的合作策略上。在梅园小区,主要是居委会与物业公司、业委会三方的合作。

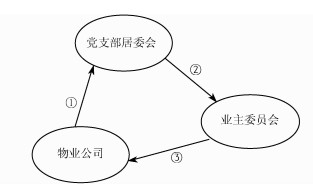

通过考察小区“三驾马车”的关系史,可以看到能够最终形成合作局面殊为不易。初进小区,居委会需要面对冷漠的物业公司。在街道的支持下,通过党支部的成立、家政服务的开展和文化活动的举办,居委会逐渐获得物业与小区居民的认可。最终,居委会通过筹备成立业委会的过程,实现了与物业、业委会三者之间的合作局面。协商是合作的基础,平等协商则需要每个组织具有自身独特的地位,这种不可替代的独特性正是各个组织立足的资本,或称合作的组织资源。组织精英追求合作的努力可能改变组织资源的拥有状况,自身组织资源的变化又可能影响到另一方组织精英的策略选择。在梅园小区,居委会对业委会拥有部分指导、监督的权力,业委会原则上可以辞退物业公司,物业公司则可为居委会提供部分资源。以组织资源为基础,三方的精英达成了联合,三个组织之间也实现了某种权力平衡(见表 1、图 3)。“协商合作逻辑”就是指组织及其成员追求组织间关系平衡的努力倾向。

| 表 1 精英联合的资源基础 |

|

注:①部分资源依赖 ②指导与监督 ③监督或辞退 图 3 居委会、业委会与物业公司的权力平衡 |

由于党支部的作用,在精英联合的过程中,居委会是主动的一方。在寻求与物业合作的时候,居委会还处于弱势;当寻求三方合作的时候,居委会已由弱变强,甚至成为核心。赵书记的合作策略是一贯的,其中又包含大量的更具体的策略手段,如以服务立足、影响业委会选举等。策略的运用在各类组织资源的基础上进行,资源的变化影响到了组织间的关系平衡,最终,三方的精英都采取了联合的策略。在权力运作的过程中,组织的资源和精英的策略借由组织精英的身份实现了统一。

在一定程度上,梅园小区组织间协商合作局面的出现为多元论者的观点提供了佐证。不同社区组织寻找到了各自的立足基础和行动空间,拥有基于不同资源的权力,并总体上保持了一种权力关系的均衡。组织间并非没有矛盾的萌芽,且不论物业公司与居委会最初的隔膜,就是目前,业委会与物业公司之间天然的利益对立关系仍是三方合作关系失衡的可能诱因。合作局面之所以形成,居委会发挥了积极作用。一方面是居委会主动追求的结果,另一方面是组织精英之间的人情逻辑维系着三方的关系平衡。表面上是组织间多元合作的格局,背后则是组织精英间的联盟关系。结合下文的精英主导逻辑,可以看到,在梅园小区,精英论与多元论之间的分歧并非势不两立。

协商合作以地位资源为基础是现实的选择,但理想的沟通是可以超越地位的高低差别的。可以设想,如果居委会果真是一级政府,具有正式的权力而没有资源的限制,或许就不会如此积极主动地追求合作了。真诚沟通是有利于民主发展的重要因素,民主不过是一种协商机制而已。梅园小区所形成的合作局面仍然存在危险,资源的变化、权力的消长都可能破坏这种微妙的平衡,精英间的熟悉关系也不足以保证合作关系的稳固。更有力的保证应是合理的制度设计,既能使组织间的合作成为常规或惯例,又能保障处于弱势地位的个人、群体或组织也具有参与协商的权利。

一些地区已经出现的社区管理委员会(以下简称社管会)或许是一种可行的选择。这是一种介于政府和民间组织之间的准政府机构,是一种联盟和网络组织,其基本职责就是协调社区各管理者的职权范围和各方的利益关系(王颖,2005:187)。社管会或由街道牵头重建,或可由居委会的执行层转变而来,后者与梅园小区的现状更为接近。事实上,梅园居委会,尤其是执行层,已经发挥出一种类似社管会的协调作用,但与纯粹的社管会不同的是,党组织在其中居功至伟,正是党组织对居委会地位的提升,才使居委会拥有了协调者的地位。党组织主导下的“五位一体”合作模式目前看起来效果不错,但归根结底,其领导地位仍是需要用自身表现来加以保障。如果党组织表现不佳,这种合作将徒有其表。未来是以党组织还是社管会为协调主体,在不同小区可能有不同的选择,但“协商合作的逻辑”值得坚持。

(三) 精英主导逻辑本文把关注点集中在微观的行动者层面,精英的地位显露无遗。梅园小区是经济精英聚居的地方,但对社区公共事务发挥作用的主要还是少数组织精英,其各自特征如表 2所示。可以看到,多数组织精英具有名副其实的“精英”地位与权力,他们的身影更为忙碌,所做的决定也可能产生更大的影响力。在此基础上,组织精英们还在一定程度上实现了联合,这更是大大加强了精英在社区权力运作过程中的主导作用。笔者称之为“精英主导逻辑”。

| 表 2 精英的一般特征 |

精英作用的发挥离不开一定的资源基础,这些资源大致可分为个人资源与组织资源两类。任何一位精英都不会把自己的地位仅仅建立在一种资源的基础之上,但相对来说,组织资源是维系其精英地位的最坚实的基础力量。个人较为突出的能力是成为精英的必要条件,拥有更多的经济财富也不必然带来精英地位,道德、成绩等因素可以产生更高的声望,但声望的高低同样不能决定个人组织权力的大小。社会资本是一个重要的影响因素,其意义同时体现在组织和精英个人两个层面上。一个组织与社区内外其他组织的关系,精英与上级、与其他精英和居民之间的关系,既可能影响到精英作用的发挥程度,也很可能影响到精英的策略选择。组织精英的身份来自于其地位,甚至某些个人资源,如财富、声望以及关系也与这种地位密切相关。梅园小区并不存在各类资源占有都非常突出的某个精英,正是组织资源某种程度的“互补”才使精英联合成为可能。

梅园小区的组织精英近似于米尔斯(Mills,1956:3-4)所谓的“权力精英”,在其位即有其权,但精英认同的基础却各不相同。居委书记知名度最高,除了有上级党政权力的支持,实得益于居委会与居民交往的广度和深度;物业公司经理的良好声望要以公司提供优质服务为基础;业委会主任则必须以维护业主的利益为前提。不仅组织精英的地位与组织资源相匹配,精英地位的合法性也与组织的根本目标紧密联系在一起,这与农村社区的精英往往更多地依赖于个人的资源特征,如能力、财富、宗族关系等形成了对比。

组织精英主导作用的发挥与精英联合的出现并没有带来精英与广大居民的截然对立,原因在于这种基于组织合作的社区“治理”还只是维持在服务的范畴内,对居民的影响范围较为有限。居委会作为自治组织的特性并未得到大多数居民的认可,更多体现出行政性、服务性的色彩。社区居民的全球化色彩、高度流动性和个体独立意识较强的特征也限制了居委会组织权力向更深层次、更广范围的延伸。

精英的作用如果过于突出,可能会对组织权力关系的平衡带来隐患,精英的更换或许会使原本被个人能力、熟悉关系所掩盖的制度建设欠缺这一问题爆发出来,精英主导的状态也可能影响到民主在城市社区的发展。如果精英可以把社区事务安排得井井有条,民主建设或将一拖再拖;但如果精英做得不好,或者别有用心,就必须要有民主制度对此进行制约。民主本来就是未雨绸缪的防范体系,社区秩序的稳定基于制度比基于精英更让人放心。

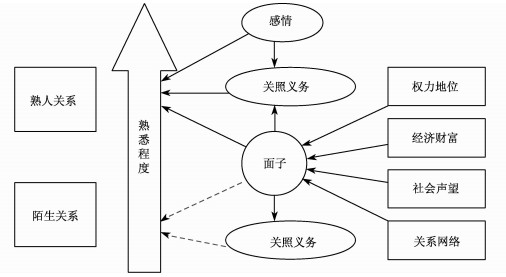

(四) 人情逻辑“人情逻辑”主要体现在居委会工作者与小区居民交往互动的过程中,且随着熟悉程度的深浅发挥着不同的作用。这一逻辑依托于人际关系,与感情、面子、关照义务等因素高度相关。感情的深浅、面子的大小共同决定了关照义务的强弱;一方的权力地位、经济财富、社会声望、关系网络等特征会影响到自己面子的大小等(见图 4)。一定程度上,“人情逻辑”是工作者与部分特殊居民——“骨干分子”所共有的一种行动逻辑,成为维系双方合作关系的一个基础。

|

图 4 人情逻辑的含义 |

在梅园小区,居委会工作者利用创造或偶遇的一些机会,努力使自己与居民的陌生关系转变为熟悉关系。化陌生为熟悉的过程需要积极的心态、真诚热情的态度、无微不至的关照以及感情的投入等等努力。维持熟悉关系的过程同样需要真诚热情的态度、悉心的关照、感情的持续投入、互动的持续进行以及礼物或资源的交换等。更重要的是,当熟悉的关系形成以后,朋友之间便存在一种彼此关照、互相体谅的义务,在做出某项决定之前会考虑到照顾对方的“面子”,会为对方留有“情面”,以维持双方的和谐关系。这就为居委会工作者借助这种熟悉关系开展工作、完成任务提供了有力的保证。

人情逻辑在社区权力运作过程中发挥着重要作用,这是由居委会及工作者自身缺乏资源的现状所决定的。经由人情逻辑的转换作用,居委会完成上级任务便成为朋友间的互助行为,各类服务和活动也主要以部分熟悉居民为工作对象,这已经影响到了居委会制度设计的有效性。有时,朋友间的关照会演化为一种“庇护”关系,这使非正式的规则可能突破正式规则的界限侵入公共空间,从而带来正式制度的扭曲变形。

人情逻辑的作用发挥只是一种资源限制条件下的被动选择,尚且情有可原,但如果是基于文化基础的某种“惯习”,那它对正式制度的影响绝不可小视。在梅园居委会和业委会的选举过程中,在计划生育管理的过程中,已经能看到居委会工作者与骨干分子居民之间的“共谋”,这种共谋很可能使正式的制度设计成为一个徒具其表的空壳,甚至成为某些利益共同体诞生的基础条件。社区建设的目标之一是密切居民之间的关系,居委会在其中要发挥重要作用,但这并不等同于密切工作者与居民之间的关系。

(五) 服务交换逻辑“服务”可算是人们最为耳熟能详的用语之一。新中国成立后,从中央到地方的每一届政府都把“为人民服务”当作基本的工作原则,单纯的“服务”逻辑似乎称不上“独特”。不过,对一个组织或一种制度来说,当其结构趋于稳定的时候,僵化的危险可能随之而来,官僚主义、人浮于事等等弊端开始出现,组织、制度与现实环境的距离逐渐拉大。政府行政系统也是一类科层体系,其主要职责是对社会进行管理。无论是结构僵化还是科层管理,都可能影响“服务”承诺的真正兑现,所以当前的政府职能尚需转变,而方向正是“服务型政府”。本质上讲,服务是政府获得自身合法性的基础,这体现了一种交换的逻辑。

在城市社会的最底层,在社区的权力运作中,服务交换逻辑充分展现了其活力。服务是低姿态的,是自下而上的,服务者往往要以服务对象为中心开展服务,服务对象的地位重于服务者本身。在梅园小区,居委会及其工作者出于在小区立足的需要,以服务为武器获得自身地位,逐渐赢得了居民和其他组织的承认。从一定意义上说,正是服务换来了小区居民对居委会工作者的信任,换来了居委会赖以立足的合法权威。寻找居民的需求就是寻找落脚之处,能够提供服务才有可能被别人接纳,不断扩展服务内容就是扩张活动空间,服务的态度和质量则是积累组织和个人声望权威的基础。可见,硬性管理的权力并非必要,只要能够发现、占据一定的服务空间,居委会足以在社区中生存并持续发展。

居委会提供的服务是整个社区服务体系中的一部分,物业公司、业委会、老年协会及其他志愿性群体与居委会一样,都需要以服务立足。社区服务的专业化、社会化是大势所趋,居委会也需要对自身的服务内容进行恰当的定位。居委会不应在城市社区复制出一个“全能型”的类政府结构,居委会主任也需要从“小巷总理”的角色中跳出来,居委会工作者早已不堪重负。只要真诚提供服务,自然能得到居民的信任;只要能形成服务特色,也自然能得到居民的认可。

服务既是党的宗旨,也是政府的本色。服务是目标,而非手段。梅园小区的权力运作体现出了这种服务交换的逻辑,但这种逻辑却有式微的危险。居委会立足之后,越来越多的行政任务压到了头上,居委会的服务色彩逐渐淡化。如果服务仅仅是谋求生存的权宜之计,那这种生存的基础仍是脆弱的。居委会是城市基层民主建设的重要载体,在其自治性本质尚无法充分保证的情况下,服务已经成为最后的“稻草”,绝不能轻易丢弃。

(六) 五种逻辑之间的关系以上几种逻辑并非完全独立,彼此间存在着一定的内在联系。依附逻辑可以看做是其他逻辑存在的前提,居委会自身缺乏资源,很难独立,政府的支撑成为其为居民提供服务、与其他组织协商合作的基本条件,而缺乏制度性的权力,则为精英发挥主导作用和人情关系的存在留出了空间;协商合作逻辑既以依附逻辑为前提,在其中又可以看到组织精英的积极作用和人情逻辑的部分作用,而最终的合作又是建立在服务分工的基础上;依附关系、协商合作关系都成为精英可以利用的资源,人情与服务则成为精英可以选择的策略。从一定意义上讲,人情逻辑是依附条件下的无奈选择,无论是精英间的联合、组织间的合作,还是服务活动的开展,都可以发现人情逻辑的作用。服务逻辑与居委会的依附地位相关,服务分工是协商合作局面形成的基础之一,服务既可能是组织精英的策略选择,也是人情逻辑的重要载体,它们共同构成了城市社区权力运作的独特逻辑。

上述几种逻辑的存在反映出另一种逻辑的缺乏,即自组织逻辑。在梅园小区,如果没有街道强制性地派驻居委会筹备组,很难设想居委会、业委会等组织会自发产生,甚至如太极拳队这样的兴趣群体,也是在居委会推动下成立的。作为权力运作的主体,居委会及其工作者依赖政府、依赖精英,开展服务、寻求合作,并借助人情逻辑完成工作任务,显示出小区自组织逻辑缺乏的无奈。如果小区居民可以更加积极主动,居委会的自治性得以彰显,社区的权力运作或将是另一幅截然不同的图景。

与此相关的问题是民主逻辑的缺失。依附逻辑限制了居委会的自主性,精英主导逻辑可能导致对制度建设的轻视,人情逻辑容易侵蚀正式的制度规则,服务逻辑则几乎是民主逻辑缺失的替代选择。相对来说,协商合作逻辑更有利于民主逻辑的产生,却又是以精英的联合为基础。没有积极的“自组织性”,没有活跃的公民和团体,民主逻辑就无从谈起。

六、讨论与结论在居委会开拓、发展的历史过程中,工作者发挥主动性,在资源的限制下,针对不同的对象运用不同性质的权力实现自身的目标。除了初期要追求在小区立足,居委会主要在街道的压力下发挥主动性,影响着小区生活。自身的组织资源虽然有限,但可以寻求组织间的资源支持,既充分发挥个人的能力与魅力,更要借助一种朋友式的关系网络开展工作。在与骨干分子、组织精英、普通居民及某些特殊群体的交往过程中,居委会工作者展示出了多种形态的权力,包括人情交往的权力、半科层化的权力、资源交换的权力、组织合作的权力以及各种策略性的权力等等。其中,“人情逻辑”的作用最为明显。

最终,就调查地点而言,城市社区的权力运作逻辑表现出自身的独特性,包括依附逻辑、协商合作逻辑、精英主导逻辑、人情逻辑以及服务交换逻辑。这些逻辑不同于政府的权力运作逻辑,政府主要依托于科层体制,依靠强大的资源优势和强制性的权力发挥自身的主导作用;也不同于乡村社区,后者的依附性可能更低,精英的作用也可能更加突出,且更大程度上是基于个体的资源;还不同于西方社区,西方“公民社会”的传统更为久远,自组织逻辑与民主逻辑的作用或将更加突出。在这样的行动逻辑基础上,城市社区建设如何推进,公民社会如何发育,是需要慎重考虑的问题。

需要进一步讨论的问题还有很多,如居委会的性质与权力。自治性与行政性的对立是许多学者讨论居委会性质定位时的基本出发点,但现实中的梅园居委会却提供了一种新的思路,很大程度上表现出某种“服务”的面相,使“服务性”成为居委会可能的新性质。虽然,提供服务与开展活动都依然带有体现“行政性”的策略意义,但突出“服务性”却有助于居委会越来越接近“自治性”的一端。在突出服务性的基础上,一方面,居委会自身逐渐摆脱行政色彩;另一方面,各类基于兴趣或利益的社团组织逐渐兴盛。与其一味强求镜花水月的“自治性”,不如先从突出居委会的“服务性”踏实做起。

居委会的权力与其性质相关。在居委会缺少行政权力与同意权力的前提下,居委会工作者主要依靠自身的特殊资源与权威,运用“人情逻辑”的行为方式构建起借以开展工作的社会关系网络,同样承受了巨大的任务压力,维持着居委会的运转。在权力运作的过程中,工作者所运用的是一种微观的、权变的权力,这种权力受制于个人的能力,几乎没有任何的制度和组织规则作保障。这至少带来两个方面的问题:一是工作者的交往对象有限,在很多时候,小部分骨干分子居民成为居委会的主要工作对象;二是居委会的权力基础很不稳定,这与它在社区治理体系中所应担负的责任不相适应。尽管居委会在梅园小区已隐然居于核心地位,但这种地位的获得很大程度上依赖于个人,尤其是精英的力量。一旦精英离去,居委会的地位或将发生变动。亦即,个人的权力可能增强组织的权力,但组织的权力却不能过分依赖个人的权力。

Bernstein, Thomas. 1984. "Stalinism, Famine, and Chinese Peasants: Grain Procurements During the Great Leap Forward. "Theory and Society 13(3)(May): 1-38. http://resourcelists.ntu.ac.uk/items/B42A37B5-999B-C22A-0BD9-3386A340B290.html

|

陈万灵. 2004. "社区参与"的微观机制研究[J]. 学术研究(4). Chen Wanling. 2004. "A Study of the Micro Mechanism of Community Participation. "Academic Research(4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XSYJ200404017&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Dahl, Robert. 1961. Who Governs? Democracy and Power on an American City. New Haven: Yale University Press.

|

杜赞奇. [1988]1994. 文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村[M]. 王福明, 译. 南京: 江苏人民出版社. Duara, Prasenjit. (1988)1994. Culture, Power, and the State Rural North China, 1900-1942, translated by Wang Fuming. Nanjing: Jiangsu People' Publishing House. |

费孝通. 2000. 社会自理开篇[J]. 社会(10). Fei Xiaotong. 2000. "The Opening of Social Self Governance. "Society(10). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHEH200010005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

费孝通. 2001. 中国现代化: 对城市社区建设的再思考[J]. 江苏社会科学(1). Fei Xiaotong. 2001. " Reconsidering Community Construction in the Chinese Modern City. " Jiangsu Social Sciences (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JHKX200101026&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

费孝通. 2002. 对上海社区建设的一点思考——在"组织与体制: 上海社区发展理论研讨会"上的讲话[J]. 社会学研究(4). Fei Xiaotong. 2002. " Thinking about Shanghai's Community Construction. " Sociological Studies (4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200204000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

费埃德伯格, 埃哈尔. [1993] 2005. 权力与规则[M]. 张月, 等, 译. 上海人民出版社. Friedberg, Erhard. (1993)2005. Le Pourvoir et la Règle: Dynamiques de I'action Organisée, translated by Zhang Yue et al. Shanghai People's Publishing House. |

华伟. 2000. 单位制向社区制的回归——中国城市基层管理体制50年变迁[J]. 战略与管理(1). Hua Wei. 2000. "Reverting to the Community System from the Work Unit System: 50 Years' Change of Grassroots Management System in China's Cities. " Strategy and Management(1). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/article/cjfd2000-zygl200001010.htm |

黄光国. 2004. 人情与面子: 中国人的权力游戏[G]//黄光国、胡先缙, 等. 面子——中国人的权力游戏. 北京: 中国人民大学出版社. Huang Guangguo. 2004. " Face and Favor: The Chinese Power Game. " in Face: Power Game of Chinese People, edited by Huang Guangguo and Hu Xianjin et al. Beijing: China Renmin University Press. |

Hunter, Floyd. 1953. Community Power Structure: A Study of Decision Makers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

|

李友梅. 2002. 基层社区组织的实际生活方式——对上海康健社区实地调查的初步认识[J]. 社会学研究(4). Li Youmei. 2002. "The Real Lifestyle of Grassroots Community: An Initial Comprehension on the Investigation of Kangjian Community in Shanghai. " Sociological Studies (4). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2002-SHXJ200204002.htm |

李友梅. 2003. 城市基层社会的深层权力秩序[J]. 江苏社会科学(6). Li Youmei. 2003. "Deep Power System in Civic Grassroots Society. "Jiangsu Social Sciences (6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JHKX200306012&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

李友梅、石发勇. 2002. 浅论城市社区组织关系重构[G]//社会变迁与现代化国际学术研讨会论文集. 上海大学出版社. Li Youmei and Shi Fayong. 2002. "A Simple Analysis of the Reconstruction of Community Organizations' Relation in City. " in Articles of the International Academic Meeting of Social Change and Modernization. Shanghai University Press. (in Chinese) |

林尚立. 2002. 社区自治中的政党: 对党、国家与社会关系的微观考察——以上海社区发展为考察对象[J]. 中国研究(8). Lin Shangli. 2002. " Political Party in Community Autonomy: Micro-Exploration to the Relation of Party, Nation and Society: Based on the Exploration of Community's Development in Shanghai. " China Research(8). (in Chinese) http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-SHSL200204001010.htm |

林尚立. 马伊里, 等. 2000. 社区组织与居委会建设——上海浦东新区研究报告[M]. 上海大学出版社. Lin Shangli and Ma Yili, et al. 2000. Community Organizations and the Construction of Resident's Committee: Research Report of Pudong New Area in Shanghai. Shanghai University Press. |

刘晔. 2003. 公共参与、社区自治与协商民主——对一个城市社区公共交往行为的分析[J]. 复旦学报(社会科学版)(5). Liu Ye. 2003. " Public Participation, Community Autonomy and Consultative Democracy: An Analysis of the Public Communication of An Urban Community. "Fudan Journal(Social Sciences Editin)(5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=FDDX200305007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

马明洁. 2002. 权力经营与经营式动员: 一个"逼民致富"的案例分析[G]//清华社会学评论: 特辑(1). 厦门: 鹭江出版社. Ma Mingjie. 2002. "Power's Management and Managing Mobilization: Case Analysis of 'Make People Getting Rich'. " Tsinghua Sociological Review: Special Feature (1). Xiamen: Lujiang Publishing House. |

马西恒. 2004. 社区治理框架中的居民参与问题: 一项反思性的考察[J]. 上海行政学院学报(2). Ma Xiheng. 2004. " Question of Resident's Participation in a Framework of Community Governance: A Reflexive Exploration. "The Journal of Shanghai Administration Institute (2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXY200402005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Mills, C. Wright. 1956. The Power Elite. New York: Oxford University Press.

|

孙立平. 2002. "过程事件分析"与当代中国国家农民关系的实践形态[G]//清华社会学评论: 特辑(1). 厦门: 鹭江出版社. Sun Liping. 2002. " Process Event Analysis and the Practical Form of Nation Peasants'Relation in Modern China. " Tsinghua Sociological Review: Special Feature(1). Xiamen: Lujiang Publishing House. |

孙立平、郭于华. 2002. "软硬兼施": 正式权力的非正式运作的过程分析——华北B镇定购粮收购的个案研究[G]//清华社会学评论: 特辑(1). 厦门: 鹭江出版社. Sun Liping and Guo Yuhua. 2002. "Carrot and Stick: An Analysis on the Process of Formal Power's Informal Operating: Case Study of Purchasing Grains in B Town of North China. " Tsinghua Sociological Review: Special Feature(1). Xiamen: Lujiang Publishing House. |

Walder, Andrew G. 1986. Communist Neotraditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press.

|

王邦佐, 等. 2003. 居委会与社区治理: 城市社区居民委员会组织研究[M]. 上海人民出版社. Wang Bangzuo, et al. 2003. Resident's Committee and Community Governance: A Study on Resident's Committee Organization in Urban Community. Shanghai People's Publishing House. |

王思斌. 2001. 论民本主义的社区发展观[J]. 社会科学(1). Wang Sibin. 2001. "On the Conception of Community Development by the Principle Which People are the Foundation of the Country. "Social Sciences (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHKX200101007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

王颖. 2005. 城市社会学[M]. 上海三联书店出版社. Wang Ying. 2005. Urban Sociology. Shanghai: SDX Joint Publishing Company. |

文崇一. 1989. 台湾的社区权力结构[M]. 台湾: 东大图书公司. Wen Chongyi. 1989. Community Power Structure of Taiwan. Taiwan: Eastern Great Book Company. |

吴毅. 2003. 一个村庄村委会换届选举的解读[G]//吴重庆、贺雪峰. 直选与自治——当代中国农村政治生活. 广州: 羊城晚报出版社. Wu Yi. 2003. "The Interpretation for a Village's General Election. "in Direct Election and Autonomy: Rural Political Life in Modern China, edited by Wu Chongqing and He Xuefeng. Guangzhou: Yang Cheng Evening News Publishing House. |

项飚、宋秀卿. 1997. 社区建设和我国城市社会的重构[J]. 战略与管理(6). Xiang Biao and Song Xiuqing. 1997. " Community Construction and Urban Society's Reconstruction of China. "Strategy and Management(6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZYGL199706001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

杨国枢. 2004. 中国人的心理与行为: 本土化研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社. Yang Guoshu. 2004. Chinese Mentality and Behavior: Indigenization Study. Beijing: China Renmin University Press. |

翟学伟. 1999. 个人地位: 一个概念及其分析框架——中国日常社会的真实建构[J]. 中国社会科学(4). Zhai Xuewei. 1999. " Personal Status: A Conception and Its Analyzing Framework: Real Construction of China's Daily Society. "Social Sciences In China (4). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSHK904.009.htm |

张虎祥. 2005. 社区治理与权力秩序的重构——对上海市KJ社区的研究[J]. 社会(6). Zhang Huxiang. 2005. " Community Governance and Power System's Reconstruction: A Study on KJ Community in Shanghai. "Society(6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHEH200506009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

张静. 2002. 公共空间的社会基础——一个社区纠纷案例的分析[G]//中国青少年发展基金会、非营利组织研究委员会. 扩展中的公共空间. 天津人民出版社. Zhang Jing. 2002. "Social Foundation of Public Space: Analysis on a Community Dispute Case. "in Expanding Public Space, edited by CYDF, NPO Research Committee. Tianjin People's Publishing House. |

张仲礼. [1955]1991. 中国绅士——关于其在十九世纪中国社会中作用的研究[M]. 李荣昌, 译. 上海社会科学院出版社. Zhang Zhongli. (1955)1991. The Chinese Gentry: Studies on Their Role in Nineteenth Century Chinese Society, translated by Li Rongcang. Shanghai Academy of Social Sciences Publishing House. |

朱健刚. 1997. 城市街区的权力变迁: 强国家和强社会模式——对一个街区权力结构的分析[J]. 战略与管理(4). Zhu Jiangang. 1997. " The Change of Power of Urban Bolck: A Model of Strong Nation and Strong Society: Analysis on a Street's Power Structure. " Strategy and Management(4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZYGL199704005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30