多年前,当国人还在惊羡大洋彼岸的“美国梦”——一所房子、两辆车、一年一度假时(参见Schor,1998),谁曾料到,这个梦想今日已悄无声息地在自己身上实现。至少,在当前中国城市家庭中,拥有一辆属于自己的小汽车已不再是那么遥不可及了,“有车有房”成为大多数城市家庭幸福生活的理想目标。随着社会经济的发展,汽车进入家庭的速度越来越快,据统计,1997年全国城镇居民平均每百户家用汽车拥有量仅为0.2辆,而到2007年时已达6.06辆了(《中国统计年鉴1998》,《中国统计摘要2009》),有些城市甚至接近或已进入汽车社会了,例如,深圳市早在2004年就达到每百户21.5辆(《深圳统计年鉴2005》),东莞市2005年城镇居民汽车保有量为每百户42辆(《东莞统计年鉴2005》);而北京市2009年3月城镇居民每百户家用汽车保有量也达到28.4辆(《中国经济统计快报200912》)。而且,越来越多的城乡居民表现出了强烈的汽车购买欲望。据一项家庭汽车消费意向的问卷调查数据显示,在京、沪、穗地区回答“马上购买”、“一两年内购买”、“三五年内购买”、“五到十年内购买”和“已有车”的所有调查对象中,已占到受访者总人数的70.3%,在其他省会和沿海发达城市也达到65.7%,即使是在内地各省的县及农村地区也已达到51.6%(胡小军等,2007)。这不仅是人们生活水平提高的有力证明,同时也表明了人们的消费欲望日渐上升。

究竟是什么因素导致了人们对汽车消费的欲望越来越强烈?为什么拥有汽车会成为大多数人的一种理想追求呢?

二、广告与社会建构社会建构理论认为,我们所看到的社会现实,不仅仅是被客观状况所决定,同时也是被社会性地建构出来的。社会建构论的主张秉承了现象学本体论的一个基本预设,即社会现实是以解释过的事实(而非客观事实)呈现自身的,而对社会现实的解释在很大程度上又在不断地建构着新的社会现实(闰志刚,2006)。但现象学并没有回答是什么力量在建构新的社会现实。在今天的消费社会中,我们需要追问的是,这种社会建构性的力量究竟是什么?

不言而喻,这种社会建构的力量是多元的,不少学者早已敏锐地指出,广告已成为一种复合的社会建制(谢勒德、伯格森,2005:168),成为建构社会现实的一种强大的力量。在当代社会,广告在消费领域里发挥着一种“意识形态”的功能(Goldman & Papson,[1996]2000:95)。广告作为一种意识形态,可以从以下几个方面进行理解:(1)它是以社会和文化的方式建构某个世界的话语;(2)它是掩饰和隐瞒不平等、非正义、非理性和矛盾性的话语;(3)它是促成以某种规范性视角来审视我们的世界和我们的关系的话语;(4)它是反映了资本的逻辑的话语。在此意义上,意识形态指的是“我们的社会条件所必须加以制造、同时并使这些条件永久化的意义”。只要广告建造社会所必要的幻象,并把扭曲的沟通正常化,那么广告就是意识形态性的(同上:95-96)。在这种强大的“意识形态”作用的影响下,广告不仅具有社会镜像的功能,它通过描述理想的自我形象,让“我们”对“我们”可以成为的“自己”羡慕不已(Belk & Pollay,1985),而且广告还具有塑造主体的功能。广告信息中传播的文化价值会强有力地影响消费者的动机、生活方式和对产品选择行为的形成,它对主体的塑造作用,主要在于挑起观众的消费欲望。一方面,广告通过塑造附加在商品上的理想化形象而唤起观众的匮乏感;另一方面,广告又把克服这种匮乏感的消费欲望自然化、合法化和理所当然化(王宁,2009:286)。

在消费社会中,商品在广告中被建构成欲望的对象,并依靠隐喻和神话的修饰实现它的效果(转引自西尔弗斯通,2004:186),创造出了一种乌托邦的话语,并维持着对社会意义的欲望。广告不仅仅是对产品性能和功用的解说,它已经成为影响日常生活和社会文化的一个重要因素。广告最原始的基本功能是告知某一产品的特性并为它促销,这是告知,但广告很快又从告知“发展成说服,后来又成为‘匿名的说服’,这时它的目标为引导性消费:这对人和他的需要的极权性制约,其所带来的威胁,曾经使人们大为恐慌”(布西亚,2001:188)。从社会学的层面上看,广告的意义与符号象征实际上是对社会阶层、阶级关系和意识形态价值的潜在的编码反映(刘泓,2006:137)。傅睿哲(Fraser,2003:37-38)认为,广告可以说是“梦”,是对另一种生活的建构。广告调和着日常生活中的现实和梦想中的更好世界,这种更好的世界为社会性不满提供了一种基于商品化的解决方法。这个过程靠的是个体欲望及其满足的符号化表达。用利尔斯(Lears)的话说,广告提供了“充裕的神话”(转傅睿哲,2003:38)。

汽车就是这样的一个神话。汽车广告不仅对汽车的生产和销售具有举足轻重的作用,而且,借助广告的“意识形态”功能,在构建人们的“汽车梦”中也发挥了不可忽略的作用。那么,这一切是如何发生的呢?在当下中国城市中,作为社会建制的广告,究竟是如何社会性地建构出人们的“汽车梦”的,也就是说,汽车广告采取了什么样的策略来为消费者建构“汽车梦”的。

三、理论假设本文的基本命题是:“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”是汽车广告用来建构“汽车梦”的两个重要的“认同策略”,其影响作用远远超过了汽车广告中的“功用策略”。

英国社会学家坎贝尔认为,和M.韦伯曾指出的新教伦理与现代资本主义精神所具有的“亲和性”一样,在浪漫伦理与现代消费主义精神之间,也具有一种“亲和性”。在其著名的《浪漫主义伦理与现代消费主义精神》一书中,坎贝尔(Campbell,1987:2)指出,新教禁欲伦理不足以解释奢侈品的消费,而必然存在着一种中产阶级的消费伦理,方可解释消费革命的发生,这种伦理就是浪漫伦理。他认为,现代消费主义不仅源于工业资本主义的力量,也与获取快感和“白日梦”的浪漫艺术相关。“浪漫”一词在牛津英语词典中被解释为是那种“罗曼史的,想象的,远离经验的,幻想的,以及高贵或激情或是不寻常美”,这看上去似乎和日常生活中无趣平淡的消费行为并没有太多关系。然而,一旦人们认识到有一种重要的现代现象将两者直接相连,事情就变得明晰了,这种现象就是广告(同上,1987:1)。从理论上看,广告对欲望的塑造可以从“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”两个维度来分析。

(一) 个体享乐性想象认同作为一种视觉文化,广告通过视觉的表征广泛地传播关于社会世界的信息,为世界上大多数人提供了一种共同分享的经验和一种对话与互动的参照点(谢勒德、伯格森,2005:168)。列斐伏尔(2006:209)指出,广告不仅提供了消费意识形态,更创造了“我”这一消费者的意象,并且在这种消费行动中实现着自己以及与自身的理想相一致的“我”。广告基于对事情的想象存在上,唤醒了人们对事物的想象,使人们陷入了附加在消费艺术和内在于消费艺术想象中的华丽言辞和诗歌中。广告不断地使用异国情调的、想象的、理想化的浪漫话语,让消费者沉浸在“白日梦”之中进行享乐主义的自我想象(self-illusory)。坎贝尔([1992]2003:266-284)认为,与传统的享乐主义不同,现代享乐主义的主要特征是想象,消费的快乐源于对新奇性体验的想象,而不是对既有消费经验的记忆。在汽车广告中,这种享乐性的浪漫主义宣言展现得淋漓尽致,大多数的汽车品牌都会起一个好听的外国名字,以表明其纯正高贵的异国贵族血统;图片的背景大多是宏伟的高楼大厦,或迷人的自然风光,给人一种无尽的遐想,尤其是广告词中对汽车性能技术的浪漫化表达,含蓄而又深刻地挑起了消费者对新奇的高新技术的消费欲望。现代消费主义的一个核心动力就是个体求新的欲望,而对欲望无止境的追求正是现代消费社会最显著的一个特征(Campbell,1987:37)。广告具有一种神奇的力量,它能让消费者在想象中构造出关于个人幸福生活的现代“神话”,又在想象中不断地扩充着自己的消费欲望。它能够让看广告的人觉得彷佛自己就置身其中,把自己想象成就是广告中的那个成功人士。如果说“我消费,故我在”,那么,这种享乐主义的自我想象正是当代广告建构消费者个体认同的一种十分重要的策略。

(二) 社会参照性成功认同汽车广告中的“成功人士”或“精英人士”是现代社会中产阶级的形象代表,而那些广告词则正是体现中产阶级生活方式的主导话语。在铺天盖地的汽车广告中,厂商不厌其烦地把汽车与一定的身份地位和生活方式联系在一起,不停地宣称某种品牌的汽车象征着某种趣味或品味。趣味或品味在布迪厄(Bourdieu,1984)看来就是一种选择和偏好的文化模式,是不同阶层的人群在其中建立或提升其社会位置所凭借的一种资源,具有社会区分的功能。趣味的合法性是个关键的问题,具有不同文化资本和经济资本的人会具有不同的趣味,他们会在争夺的过程中建立起某种趣味的合法性。在汽车广告中,生产商和销售商希望通过大肆渲染来建立起趣味或品味的合法性,以此来迎合中产阶级的需要,而这种中产阶级成功人士的形象和品味则成为人们模仿和崇拜的对象,或者说这些形象被广告建构成为了一种参照群体,这种参照群体符号性地象征着社会上层的“成功人士”或“精英人士”的生活方式。正如布西亚(Baudrillard,1988)所言,“广告的大众传播……它参照的并非是某些真实的物品、某个真实的世界或某个参照物,而是让一个符号参照另一个符号、一件物品参照另一件物品、一个消费者参照另一个消费者”。与过去人们把邻居作为攀比的对象不同,现代的人们更多的是“参照”广告媒体所宣扬的那一类生活方式(Schor,1998:10-11)。这种把广告媒体中的中产阶级的成功形象和合法品味作为参照的对象,正是当代广告建构新消费者所渴求的社会认同的一种较为隐蔽的重要策略。

(三) 认同策略与功用策略的理论假设依据上述坎贝尔、布迪厄和布西亚等人的有关理论,消费者所追求的“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”成为汽车厂商利用广告建构人们“汽车梦”的两个非常重要的认同策略。从个人和社会关系的角度看,个体认同和社会认同构成了人的认同的连续统,消费活动是一种特殊的认同行动,个体的消费行为既是建构认同的原材料,同时又是认同表达的符号和象征(王宁,2001:7-9)。因而上述两种策略归结起来就是一种寻求“认同的策略”,广告则在符号认同方面充当了消费者最为循循善诱的引导者。当然,除了认同策略外,价格、性能、配置等方面的特征也时常出现在汽车广告中,以“功用”方面的优势作为策略来刺激消费者的购买欲望。但正如布西亚(2001:223)所指出的,“要成为消费的对象,物品必须成为符号”,作为身份象征的汽车,更具有认同符号的特征,汽车广告在建构“汽车梦”的过程中,必然更注重对其认同符号特征的演绎,而非其功用特征。

为了对上述理论命题进行验证,本研究提出了以下两个假设。

假设1:在汽车广告中,体现“认同策略”的广告用语所占的比例将随时间而逐渐上升。

假设2:在汽车广告中,体现“功用策略”的广告用语所占的比例将随时间而逐渐下降。

本文将以《南方周末》(1998-2007)中的汽车广告用语为例,来验证上述两个假设,以揭示汽车广告究竟是如何社会性地建构“汽车梦”的。

四、研究方法 (一) 内容分析内容分析这一词的正式出现大概有五十多年的历史了。在定量研究领域,内容分析也许是发展最快速的一项技术(Neuendorf,2002:1),其最大的优点是成本低,而且对于分析对象来说,可以不受干扰地进行重复研究,这是其他研究方法所不能比拟的。此外,内容分析还可以允许研究者对一段历史时期内发生的过程进行定量研究。Neuendorf(同上)简要地把内容分析定义为一种对信息特征的系统、客观和量化分析,它包括对人类互动的细致审查,对电视、电影和小说中的人物描写的分析,对新闻稿和演讲稿中的用词的电脑分析等。但内容分析并非一种纯粹定量分析,它是以传播内容“量”的变化来推论“质”的变化,因此可以说是一种“质”与“量”并重的研究方法(杨国枢,2006:651)。

以内容分析的方法对广告用语的变化进行研究,在国外不乏其成功的先例,例如多恩伯切和希克曼(1988)的研究等。在国内,近年来内容分析方法也日益受到青睐,在新闻传播学和图书馆学等学科领域的研究中较为常见,在社会学研究文献中也出现了一些,例如陈胜(2003)《欲望的渠道》研究,但并不多见。本文即以《南方周末》为例进行汽车广告的内容分析。

(二) 抽样《南方周末》是一份在全国、甚至在海外都具有广泛影响的综合性周报。可以说,从1984年2月11日创刊至今,《南方周末》深刻地记录了当代中国二十多年的社会变迁历程。作为最早进行市场化营销的报纸之一,其最高发行量达180万份,期均发行量稳定在100万份以上,经营额已经连续多年超过亿元,实现了经济效益和社会效益的双丰收。《南方周末》还曾获“2003艾菲广告实效奖”,2006年,《南方周末》以20亿元的品牌价值位居世界品牌实验室(WBL)公布的《中国500最具价值品牌》中的周报第一名。本文之所以选择《南方周末》,除了其享有“中国第一周报”的美誉和社会知名度外,还基于以下三点考虑:第一,《南方周末》在公司白领、知识分子、政府公务员等城市中产阶级群体中拥有数量可观和相对固定的读者群,这些“精英群体”具有较强的消费能力,正是他们构成了汽车消费的新生力量,对其进行分析具有一定的代表性;第二,《南方周末》总期数不像日报或都市报那么多,每期版面也相对固定,便于抽样,具有可行性;第三,近年来《南方周末》上刊登的汽车广告数量越来越多,能够较好地揭示本研究所要探讨的问题。

本研究的总体为1998年~2007年共10年间的《南方周末》报纸(之所以只界定在这10年之间,是因为1998年以前的《南方周末》很少刊登汽车广告)。抽样框为1998年1月2日(星期五)总第725期到2007年12月27日(星期四)总第1246期,共计522期。抽样方法首先在1998年1月份的5期(2日、9日、16日、23日、30日)报纸中按随机抽样的原则任选一期,然后再按照等距抽样的方法,抽样间距为5,即每隔5期抽一份,共抽105份。本研究抽到的第一份样本是第726期(1998年1月9日),第二份样本是第731期(1998年2月13日),依此类推,第105份样本是第1246期(2007年12月27日)。《南方周末》每月4期,偶尔每月5期,抽样间距为5,基本上避免了等距抽样中的周期性问题。抽样比率为20.11%。

(三) 分析单位、概念操作化与编码方案本研究以每幅汽车广告用语为分析单位。1

1 这里的汽车广告主要是指“乘用车”的广告。2002年中国采用了新的汽车分类标准,将过去的8种汽车类型重新划分为乘用车和商用车两大类。乘用车指私人购买作为代步工具的车辆,包括基本型乘用车(等同于旧汽车分类标准中的轿车)、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车四类,而不包括商用车。“乘用车”概念的推出,改变了传统的将轿车视为奢侈品的观念,将其纳入私人消费的范畴。《南方周末》的广告中还刊登过一些货车、大型客车和小型客车等商用车之类的汽车广告,为了便于归类和分析,本研究在样本中剔除了此类广告。

“认同策略”是指在汽车广告中用来唤起消费者对某种心理、身份或地位符号认同的一种广告策略。根据上述假设,本研究把这一策略具体分为两个维度,即“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”。

“个体享乐性想象认同”这一维度可以用两个指标来说明:一是享乐性,即有关愉悦、舒适和享受等情感体验方面的描述;二是想象性,即用第一人称或第二人称的词语以唤起读者的自我想象,并设置一种能够引起读者幻想的话语情境。前者如“体验卓越运动性能,领略舒适驾乘感受”(BMW5系Li)、“奢华,舒适,专享——现皆为标准配置(JEEP指挥官)”;后者如“精准操控及澎湃动力,正如你奔放自由的心,一路驰向无比绚丽的动感天地。福特福克斯现已全速启程,与你一起开辟精彩人生!”(福特FOCUS)等等。

“社会参照性成功认同”也可以用两个指标来说明:一是成功形象,主要指广告中用以塑造一种理想化的成功人士的生活方式的用语,包括强调其有品味的、格调高雅的生活用语;二是暗示性比较,指一种暗含着将读者与广告中的成功形象进行比较的用语。前者如“身具王者气度,言必一诺千金”(标致607);后者如“有思想,不盲从的新成功者,从来就是按自己的方式驾驭世界”(BMW3系)。

“功用策略”是指汽车广告中以价格、技术、性能、配置、产品的服务和安全保障等为主要内容的一种宣传策略。为了便于分析,我们从“价格优惠”、“性能配置”和“产品保障”这三个维度来区分“功用策略”。

一是“价格优惠”,即以醒目的广告用语宣称其购买、使用、维修或保养等价格上的优惠,以刺激消费者购买欲望的一种方式。如“激情澎湃,购车有礼,伊兰特激情特惠就在8月”;“14万价位的索纳塔、11万价位的伊兰特——超值惊喜,圆您轿车梦想”等。

二是“性能配置”,即以介绍汽车的性能、技术和配置为主的广告。如“高性能安全气囊,安全保障。一部独具匠心的好车,一部物有所值的得意坐驾”(富康)等等。

三是“产品服务与安全保障”,即强调该品牌的汽车具有优越的产品服务和安全保障体系。如华泰特拉卡汽车的广告语是“学习海尔服务模式,安心与你一路同行”。此外,既包括把顾客奉为上帝、聆听顾客意见之类的广告,也包括声明该品牌获得某种荣誉称号,以增加消费者购买信心的广告。前者如福特蒙迪欧在1998年的第一条广告就是“听取您的意见是我们生产每一部福特汽车的必经之路”;后者如中华轿车(华晨)在2003年3月13日打出的荣膺“年度车2003”的广告。

除了“认同策略”和“功用策略”这两大类主要的汽车广告之外,还有其他的一些广告类型。例如,依托某项活动或利用车展或该品牌“X周年”庆祝之际,隆重推出自己,以进行宣传的一种策略,在本研究中一律归为“其他”类。前者如丰田汽车在2004年9月23日以一整版的篇幅打出了“热烈祝贺中国首次举办F1锦标赛”的广告;后者如2007年4月26日奇瑞汽车的广告是以10周年庆典的广告语为主来推广自己的品牌。

需要指出的是,上述分类是一种较为理想的方案。实际上,研究者在分析汽车广告时,发现有许多汽车广告用语都同时包含了上述几个方面的维度,在同一条广告中,既有让人浮想联翩的认同策略用语,也有优惠实在的功用策略用语,这给分类造成了一定的麻烦。本研究以每幅广告为计数单位,为了提高研究的信度和效度,避免同一广告中同时出现几个维度被重复计数,本研究所采取的策略是,根据每幅广告中出现的最为突出(最显眼、醒目,相关词语最多的)的广告用语维度为标准,计1次。具体的编码方案见表 1。

| 表 1 本研究所采用的编码方案 |

在正式对《南方周末》1998年~2007年的汽车广告进行抽样之前,笔者也翻阅了1998年之前的《南方周末》,发现在1997年,全年总共只有10幅左右的汽车广告,而且基本上都是“神龙富康”这一品牌。1996年的汽车广告寥寥无几,1995年基本没有找到相关的汽车广告,更不用说1995年以前了。这显然是与中国汽车工业产业的发展状况和汽车政策有关,中国政府在1994年颁布《汽车工业产业政策》之后,才授予私人以购买及注册轿车的权力。在这之前,不仅汽车品牌种类比较单一,而且私人汽车消费还受到各种各样的限制。在这之后,汽车才得以逐渐进入家庭消费领域,品牌类型遍地开花,汽车广告大战逐渐拉开序幕。

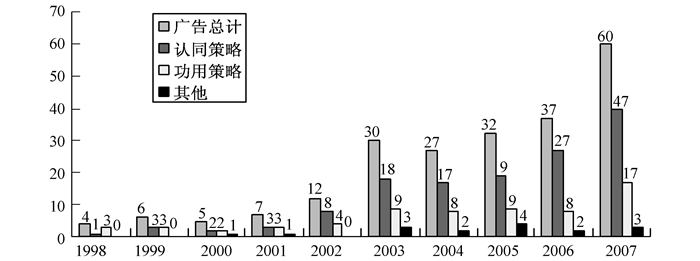

按照上述抽样方案,本研究总共抽出了符合要求的220幅汽车广告,这些广告就是本研究的分析对象。从图 1可以看出,在1998年~2001年期间,汽车广告的数量增长缓慢,且相对平稳,总共有22幅广告符合要求,平均每年5.5幅(在这期间,《南方周末》刊登了较多小型客车和货车的广告,如长安汽车、东南得利卡和金杯海狮等,由于本文主要的分析对象是适合家庭购买的乘用车广告,故这些广告不在本研究的分析范围之内)。从2002年开始,汽车广告有了明显的增多,在2003年~2006年样本中的汽车广告数量增长比较稳定,平均每年有31.5幅。在这期间,各种品牌的汽车,如宝马、海马、千里马、丰田、标致、伊然特以及奔驰、凯迪拉克等一大批新车款式开始悉数登场竞相亮相。2007年的广告数量几乎比2006年翻了一番,平均每期5幅,总数远超其他商品广告(见图 1)。

|

图 1 1998年~2007年《南方周末》抽样样本汽车广告频数分布(单位:幅) |

汽车广告的增加不仅仅反映在数量上,在其所占用的版面比例和图案色彩方面也有了非常明显的变化。1998年~2002年间,大多数汽车广告只占用1/2或1/4版面,黑白背景的广告图案占的比例较大,超过总数的30%。2003年~2007年间,出现了较多跨版面或整版的汽车广告,例如,宝马汽车在2005年1月6日第1091期《南方周末》上刊登了整整16版的广告,占用版面之大为历史罕见;丰田、本田、奔驰和凯迪拉克等汽车也常有一整版的广告。这期间,汽车广告均以彩色背景的图案为主,所占的比例已达90%。广告占用面积的扩大和图案色彩的变化,充分反映了厂商在广告投入中的力度开始加大,其目的不外乎欲借此吸引读者的眼球,以视觉的冲击来达到宣传的效果。同时,这种变化也反映了汽车广告的竞争越来越激烈。

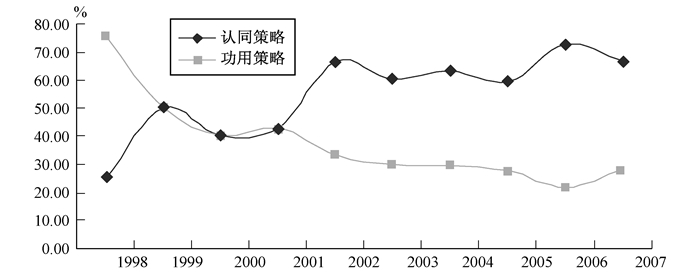

(二) “认同策略”与“功用策略”的汽车广告从图 1可知,随着汽车广告数量的逐年增加,其中“认同策略”和“功用策略”汽车广告的绝对数量也都呈增长趋势。在1998年,后者的汽车广告要多于前者的广告,1999年~2001年间,两者相差无几,但从2002年之后,“认同策略”的广告就明显超过了“功用策略”的广告(见图 2)。从这两种策略的广告在历年汽车广告中所占的比例来看,我们可以发现,这两者所占的比例虽然各年略有沉浮,但在总体上,“功用策略”的汽车广告比例呈逐年下降趋势,而“认同策略”的汽车广告呈逐年上升趋势。为了更详尽地考察这两种汽车广告策略是如何随时间而发生变化的,我们将历年的“认同策略”广告与“功用策略”广告的出现比例与年份进行了相关分析(见表 2)。

|

图 2 “认同策略”和“功用策略”在历年汽车广告中所占的比例(%) |

| 表 2 年份与不同广告策略的相关分析(N=10) |

从表 2可以发现,在这10年间的汽车广告样本中,“认同策略”所占的广告比例与年份呈正相关关系,而“功用策略”所占的广告比例与年份呈负相关关系,二者均通过99.9%的置信度检验,可以有效地从样本推断到总体状况。而且从“认同策略”和“功用策略”与年份的相关系数绝对值来看,二者均为强相关(前者的皮尔逊相关系数为0.845,后者为-0.855)。这表明:“认同策略”和“功用策略”的汽车广告所占的比例变化与年份的变化有很大程度的关系,即时间越是往前推移,“认同策略”广告所占的比例就越大,而“功用策略”广告所占的比例就越少。因此,本研究的前两个假设可以得到很好的证明,即:在汽车广告中,体现“认同策略”的广告用语所占的比例将随时间而逐渐上升(假设1),而体现“功用策略”的广告用语所占的比例将随时间而逐渐下降(假设2)。

上述分析表明,在当代汽车广告中,生产商和销售商越来越热衷于运用“认同策略”的手段来建构消费者的“汽车梦”,刺激消费者的消费欲望,把汽车与个人自由享乐和社会身份地位联系起来。然而,需要指出的是,虽然我们发现在这两种策略之间存在着非常强的负相关(皮尔逊相关系数为-0.901),但这并不排除“功用策略”在建构“汽车梦”过程中的作用。联系到现实情况(根据笔者对汽车消费者所做的20多个个案深度访谈),消费者在购买汽车时往往最先考虑的是汽车的安全系数、性能技术、价格等方面的因素,厂商在进行广告宣传的过程中必然也要使用“功用策略”来满足消费者这方面的需求。但汽车广告在描绘汽车的性能、技术和安全等功用方面的信息时往往采取的是一种非常浪漫化的表达方式,而不是简单地罗列出其技术构成和参数。这种广告用语其实就是把汽车功用方面的信息转化成了一种符号认同,即制造消费者对享受“新奇技术的渴望”(坎贝尔,2003),因而它不再是一种纯功用的表达,而是把技术加以“情感化”、“浪漫化”,因此研究者在对广告进行编码的时候,也把这一类的广告用语编入到“认同策略”中。例如,我们可以从宝马汽车的广告中看到,其广告内容大多都在宣扬其优越的操作系统和性能技术,但这方面的信息又总是以驾驶乐趣、豪华享受的描述方式来挑逗消费者的购买热情。之所以出现这两种策略的强负相关,主要原因在于广告编码分类时,研究者为了提出一种便于分析的“理想型”的编码方案,通常假定了这两种策略之间的独立状态(除了少量属于其他类)。这种理想型的编码方案在国外学者的相关研究中常有出现,例如,Mclntyre和Wei(1998)在对广告的文化价值研究中就区分了“功能性价值”和“符号性价值”。但这种强负相关并不意味着为了制造符号认同性的需要,就不再提供功能性的需要,而只是表明厂商在满足消费者功能性需要的同时,更加强化功能之外的符号认同方面的意义(陈胜,2003:42),因此,这种符号认同策略在建构“汽车梦”的过程中具有一定的隐秘性。

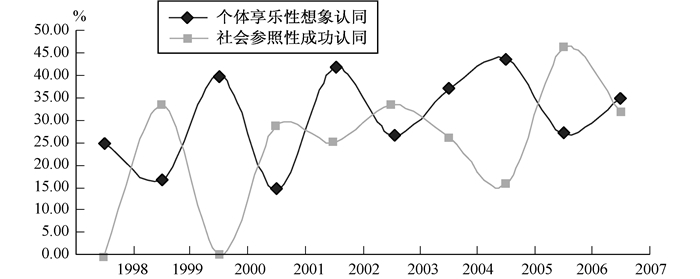

(三) “个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”的汽车广告在《南方周末》这10年间的汽车广告中,表达“认同策略”的广告用语共占62.73%,表达“功用策略”的广告用语共占30%,其他占7.27%。而在“认同策略”中,关于“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”的广告用语分别占到广告总数的33.18%和29.58%,这个比例远远超过了“功用策略”中的价格(7.27%)、性能(15.9%)、服务(6.82%)等维度的广告所占的比例。这正说明了本研究前面所提出的“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”是建构“汽车梦”的两个最为重要的“认同策略”。

从历年的变化趋势来看,“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”在不同的年份中占广告总数的比例各有高低(见图 3)。可见,这两个认同策略在建构“汽车梦”的过程中是相辅相成的,但从比例上看,“个体享乐性想象认同”所占的比例要略高于“社会参照性成功认同”所占的比例,这一点与现实情况是相接近的。作为私人消费品的家用汽车,满足的是私人享受、自由和便捷等各方面的需要。在西方发达国家,汽车不仅仅是社会身份地位的象征,而且也是现代民主社会的象征。在过去的一百多年间,汽车从最初作为有钱人的昂贵炫耀品演变成为发达国家现代生活中的一项普通之物,拥有汽车成为现代民主社会的一项基本目标(Sheller & Urry,2000:742)。在消费日益民主化的今天,汽车越来越成为人们追求舒适、自由和民主的一个象征之物。作为消费社会中的个人,不仅能在使用汽车的过程中得到各种感官刺激和身体的享受,拥有汽车本身就是一种快乐和幸福(王儒年,2007:140)。法国社会学家Y.莫兰(2001:245)指出,“他们为什么要选择汽车而不是乘地铁呢?因为从办公室的窗口看到自己的汽车,他们心里会感到满意……汽车代表着他们的自由。”这些在“个体享乐性想象认同”的广告中表现得淋漓尽致。试看下面一幅宝马广告词:“向往在纷乱俗世中寻觅一个陶然身心的世外桃源,这正是新BMW5系Li永恒追求的美学境界……舒适,精华品质无可言表,营造出专为商务精英准备的私属空间”。在广告的字里行间,我们看到的是个人对自由、享受以及对私人空间的无尽向往,是一种消费欲望和想象的极力张扬。

|

图 3 “个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”在历年广告中所占比例的变化 |

当然,作为建构“汽车梦”的一个重要认同策略,“社会参照性成功认同”也为我们揭示了当代消费社会的一些重要特征。一方面,竞争性攀比成为当代新消费主义的一个显著特征。凡勃伦曾指出,在富足的社会,消费成为人们确立社会地位的工具。为了维护或提升个人的社会地位,人们的消费水平不断地受到了竞争性攀比的驱动,也使越来越多的人感到了攀比的压力(转引自Schor,1998:90);另一方面,人们攀比的对象已由邻居转变为某种生活风格群体。对于消费者来说,他们感觉满意与否,更多地是取决于社会建构的欲望和期待,这种欲望和期待成了一套社会标准和规范(同上,1998:9)。而广告和媒体则塑造了一个“消费的神话”,把无法达到这一社会标准的消费进行“问题化”和“污名化”。这样,广告确立起了某种生活风格群体的合法品味,而广告中出现的成功人士或社会精英则成为这种合法品味的代言人。在“社会参照性成功认同”的广告用语中,含蓄地将成功人士形象映射到读者的脑海中进行参照比较的并不少见。

(四) 汽车品牌与广告策略在对汽车广告进行内容分析的过程中,笔者还发现,不同品牌档次的汽车广告在建构“汽车梦”中是使用“认同策略”,还是“功用策略”,在广告用语上存在一定的差异。

根据不同汽车品牌的价格水平,本研究把汽车品牌分为五个不同的档次,即:高端品牌(30万元以上)、中高端品牌(20万元~30万元)、中端品牌(15万元~20万元)、中低端品牌(10万元~15万元)和低端品牌(10万元以下)。分析表明,《南方周末》这10年间的汽车广告绝大多数是介于中低端到中高端之间的,占总数的64.1%(主要是现代、本田、丰田和别克等品牌的汽车),以宝马、奥迪、凯迪拉克等为代表的高端品牌车占22.3%,而以桑塔纳、富康和奇瑞等为代表的低端品牌车占13.6%。可见,价位在10万元~30万元之间的家用汽车成为市场销售的主要产品。

我们将品牌档次和不同的广告策略进行交叉相关分析,结果显示(见表 3):品牌档次与“认同策略”存在着正相关关系,而与“功用策略”存在负相关关系,二者均通过99.9%的置信度检验,可见在总体中也存在同样的相关关系。其他类型的广告与品牌档次呈负相关关系,但统计检验不显著。以上结果说明,品牌档次越高的汽车,越倾向于采用“认同策略”来进行宣传;品牌档次越低的汽车,越倾向于采用“功用策略”来进行宣传。高档次的汽车品牌采用“认同策略”的广告用语充分体现了包含在该品牌中的符号价值,这一结论与布西亚的符号价值理论是一致的。布西亚(2001)认为,物品只有在成为符号之后才能被消费。尤其是越昂贵的物品,越要显现其不凡的符号价值,通过符号特征表现其差异性,尽管昂贵的物品在功能上也许没有多大差别;低档次的汽车品牌采用“功用策略”的广告用语则彰显了其“物美价廉”的巨大诱惑力。事实上,近年来汽车之所以能如此大规模地进入家庭消费领域,跟汽车价格的不断降低有莫大的关系,这使得汽车由过去的奢侈品转变为今日的一项普通消费品,成为一般城市中产阶级家庭能够支付得起的一种更为便捷的代步工具。从这一点上看,无论是“认同策略”的汽车广告,还是“功用策略”的汽车广告,其实都在某种程度上为消费者建构了一个美好的“汽车梦”,只是适用的对象有所不同:高档次汽车的“认同策略”对于高收入阶层的人群更能引起一种社会身份地位的共鸣,而低档次汽车的“功用策略”则对中等收入阶层的人群更具吸引力。所以,无论是对高收入阶层,还是对中等收入阶层,甚至对低收入阶层来说,汽车广告所宣扬的对于舒适、愉悦、便捷、安全、自由以及民主的追求,归结为一种追求幸福生活的理想,通过广告这种巨大的意识形态力量,渗透到整个社会,最终使得拥有和使用汽车几乎成为整个社会共有的梦想。

| 表 3 品牌档次与不同广告策略的相关分析(N=220) |

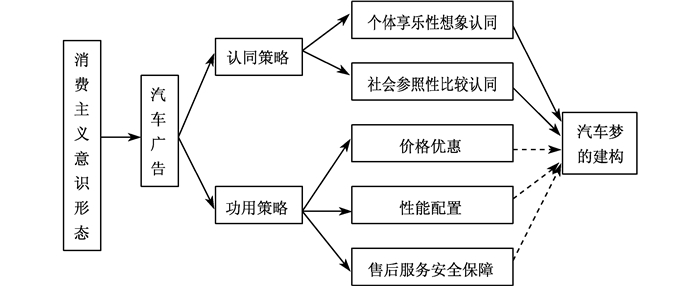

上述对《南方周末》(1998~2007)十年来汽车广告的详细分析,为我们揭示了作为消费主义意识形态的广告是如何为整个社会建构出一个美丽的“汽车梦”,研究结果证明了本研究所提出的理论假设,即:由“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”这两个维度构成的“认同策略”的汽车广告用语,在“汽车梦”的建构过程中发挥了十分重要的作用,其影响超过了汽车广告中的“功用策略”。同时,这一结果也间接地验证了坎贝尔、布西亚和布迪厄等人的相关理论在解释当前汽车消费现象的有效性(见图 4)。

|

图 4 汽车广告与汽车梦的建构 |

作为一种消费品,汽车消费兼具使用价值和符号价值的双重属性,而其符号价值更是一直以来为学者和消费者所重视。正如美国社会学家奥尼尔(1995:95)所指出的,“汽车是一种象征性物品……汽车不仅承载着它所承载的东西,它也承载着个人的意识形态”。因而,从制造符号认同角度来看,我们也不难理解汽车厂商通过“认同策略”的广告用语来建构大众“汽车梦”的真实意图。在现代消费社会中,尽管汽车已不再是一种奢侈品,但也并非所有的人都能够消费得起。然而,在广告的“循循善诱”之下,拥有和使用汽车却成为整个社会共有的梦想,人们在想象性的消费中建构起自己虚拟的身份认同。如同R.巴特(Barthes,1993:88)所说,“今日之汽车几乎等同于哥特式大教堂:一个时代至高无上的创作物……被所有的人在想象中消费——如果不是在使用中消费——他们把汽车当作一个纯粹的想象的物体”。最终,消费者成为汽车广告的同谋,在自己的心中编织着一个象征幸福生活的“汽车梦”。

然而,为什么近十年来广告媒体要不遗余力地建构这一宏伟的“汽车梦”呢?仔细考察,我们会发现,“汽车梦”并不是一种孤立存在的现象,尽管上述的结论指明了汽车广告在建构“汽车梦”中的巨大作用,但是广告媒体在市场化的运作中又是与资本联姻的,而资本为了自身增值和扩大再生产的需要,借助广告和大众媒体等构成的文化工业,创造了有关“幸福”、“快乐”和“消费”的意识形态和“文化主导权”,人为地刺激和制造了各种虚假的需要(王宁,2007:3)。汽车广告之所以如此大肆渲染“汽车梦”的斑斓色彩,实在是有着非常深刻的政治经济和社会文化心理背景的。

从政治经济背景来看,一方面,考察近十年来“汽车梦”的生成,我们不能忽略近年来中国汽车工业的迅速发展,以及随着中国加入WTO之后,世界知名汽车工业大举进入中国汽车生产领域和销售市场这一重要经济背景,也不能忽略中国社会从“生活必需品时代”向“耐用消费品时代”这一消费结构转型的背景(孙立平,2003:38)。美国经济学家罗斯托(Rostow,2001:62)从经济角度将所有社会归于五种类型:传统社会、起飞前提条件(社会)、起飞、走向成熟和大众高消费时代,按照他的观点,中国现在大概开始走向成熟阶段,但是,国内的一些社会学家(孙立平,2003)早已指出,中国社会已经进入大众高消费时代,社会主要注意力已从供给转到需求,从生产转到消费,住房、汽车等耐用消费品的发展速度日益加快;另一方面,中国政府在1994年颁布的《汽车工业产业政策》表明,我国要在2010年把汽车工业作为国民经济的支柱产业,但现在汽车工业作为国民经济的支柱产业不再只是理论性的推导,而已成为现实。据国家统计局测算,至2003年上半年,汽车工业已经成为我国第五大支柱产业(杜蕾,2006:1)。在这巨大的市场力量和政府力量的推动之下,汽车承载的不仅是“个人的意识形态”(奥尼尔,1995:95),也是整个社会的意识形态,有关汽车的一切似乎成为日常生活中占有霸权地位的主导话语,不仅报纸和电视上的汽车广告令人目不暇接,而且每年各地的汽车展览和汽车赛事也足以让公众大饱眼球。这样,一场由市场、政府和消费者合谋的“汽车梦”已经悄无声息地笼罩在每个人的心里,汽车已经“不是偶像,而是主宰着人的神”(莫兰,2001:250)。

从社会文化心理来看,传统的节俭消费观念已渐渐被现代的享乐、超前和竞争性的消费观念所取代,消费主义作为一种现代欲望形态已经深刻地改变了人们的日常生活。可以说,伴随着经济起飞,中国城市消费者也在经历着欲望起飞的过程(王宁,2007:3)。欲望起飞既是广告媒体推波助澜的结果,同时也为广告媒体建构“汽车梦”提供了一个很好的消费环境,因为,“汽车梦”暗合了欲望膨胀的消费心理,致使汽车广告可以利用消费者的这一心理变化,通过运用各种广告策略(尤其是“个体享乐性想象认同”和“社会参照性成功认同”这两个“认同策略”)来满足消费者的这一心理需求。可以说,当代中国的消费主义或消费文化正是汽车广告建构“汽车梦”的文化心理基础,欲望起飞为“汽车梦”的生成提供了一张再也合适不过的温床。

然而,梦想终归只是梦想,这种用文字和图案勾勒出的梦想所带来的诸多意外后果也值得人们深思。广告所带来的效应并非总是如坎贝尔所说的那样能够让人感到心理上的满足,布西亚(2001:198)尖锐地指出,“广告提供的既不是一种幻觉式的满足,也不是导向实用的中介,它所引起的心态是一种遭遇失望的微弱意志——未完成的步骤、持续的上升、持续的挫败、物品的初端、欲望的黎明”。广告既令人满足,也令人失望,在广告的影响氛围中,建立了欲望的自由王朝,但欲望在其中从来没有真正被解放过,欲望只是在形象中被解放,而且其程度只足够反射性地激起和欲望显现相关的焦虑和罪恶感(同上:199-200)。报纸、网络及时尚杂志上的汽车广告以“个体享乐性想象认同”为策略,用各种美好的许诺不断刺激大众消费,使欲望形态不断升级,甚至广告的物化倾向已经改变了人们的价值观念、生活方式和整个社会的思想体系,形成了一种新的“消费意识形态”。然而,在当今中国现实社会中,一边是有限的购买能力,一边是无限膨胀的消费欲望,这两者的冲突必然造成消费者内心的矛盾和苦闷。当在现实中无法拥有的时候,这种仅靠从自我想象的“白日梦”中获得的满足必然是脆弱的,而且会造成巨大的心理落差,导致“有车族”与“无车族”之间的矛盾日益突出。尽管汽车是现代工业文明的标志,但也同样成为了文明批判的对象,在公共世界里,汽车最明显地展示了现代性的成就与麻烦。在平静的、理性占上风的时候,汽车成了人们热爱的对象,而一旦出现骚乱,它就是发泄对现代性世界愤怒的首要目标(曹瑞涛,2005)。

在“社会参照性成功认同”的广告策略中,广告给人们提供了模仿的榜样,并以一种理想化的生活方式诱导着消费者的想象,暗示消费者追求一种虚无缥缈的身份认同。“形象焦虑”和“地位恐慌”就是这种策略之下的最为明显的负面后果。广告建立了一种消费意识形态的话语霸权,在全社会推行一种成功人士的理想生活模式,所标榜的品味或趣味成为评判现实生活中人们是否具有优越性的一套标准。尽管这里的“成功人士”只是商业广告运作所塑造的一个神话,却对整个社会影响深远,人们一旦将现实的状况与广告中的理想形象进行参照性对比,其结果就容易促成一种“形象焦虑”,而且,当有车成为一个公认的身份和地位的符号象征时,无车的人就会感受到米尔斯(2006:203)所说的“地位恐慌”。而要克服“形象焦虑”和“地位恐慌”所造成的自卑感,只有通过满足消费的愿望来补偿。最终,又回到了消费欲望的提升上了,而随着欲望的起飞,新一轮的“竞争性消费”又将出现。

也许,我们不该忘记布西亚曾谆谆告诫过的广告符号与整体生活价值体制间深层的关联:“广告并不是机械地传递社会的价值,而是更微妙地,透过它的推定功能——那是在占有和剥夺之间,既是命名又指向空虚不在——广告记号才‘传递’了社会体制的双重决定机制:恩赏和压制”(布西亚,2001:199)。在消费社会里,有巨大的恩宠,同样也有巨大的压制——透过广告中的形象和论述,我们同时接收了这两者,并使得压制性的现实原则甚至在快乐原则的核心里运作(同上:200)。在“汽车梦”的社会建构中,汽车广告同样给我们带来了两样东西:“恩赏”和“压制”——在让我们尽情幻想物质增长带来的极大快乐时,又让我们在消费社会的焦虑和恐慌中窒息。

Barthes, R. 1993. Mythologies. London: Vintage.

|

Baudrillard, J. 1988. Selected Writings, edited by Mark Poster. Oxford: Blackwell.

|

布西亚, 尚. [1968]2001.物体系[M].上海人民出版社. Baudrillard, J. 2001. The System of Objects. Shanghai People's Publishing House. |

Belk, R. and Richard Pollay. 1985. "Images of Ourselves: The Good Life in Twentieth Century Advertising." Journal of Consumer Research 11(March): 887-897. http://psycnet.apa.org/record/1985-24059-001

|

Bourdieu, P. 1984. Distinction. London: Routledge.

|

Campbell, C. 1987. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Basil Blackwell.

|

坎贝尔, 柯林.2003.求新的渴望[G]//罗钢、王中忱, 主编.消费文化读本.北京: 中国社会科学出版社. Campbell, C. 2003. "Longing for New." In Luo Gang and Wang Zhongchen(ed.). The Consumption Culture Reader. Beijing: China Social Science Publishing House. |

曹瑞涛.2005.现代性城市骚乱以及砸汽车[OL].学术中国网站.发布时间: 2005-11-30.http://www.xschina.org/show.php?id=5501. Cao Ruitao. 2005. Urban Unrest and Cars Burned in Modernity. In http://www.xschina.org/show.php?id=5501. |

奥尼尔, 约翰.1995.身体形态: 现代社会的五种身体[M].沈阳: 春风文艺出版社. O'neil, J. 1995. Five Bodies: The Human Shape of Modern Society. Shenyang: Chunfeng Literature and Art Publishing House. |

陈胜.2003.欲望的渠道——对《羊城晚报》20年广告的内容分析[D].中山大学社会学系2003年硕士学位论文. Chen Sheng. 2003. "The Channel of Desire: A Content Analysis of Advertisement in the Yangcheng Evening News in Recent 20 Years." Master's Thesis of Sun Yat-sen University. |

多恩伯切, S.M.、L.C.希克曼.1988.消费品广告中的他人向导: 对里斯曼理论的一种检验[G]//G.罗斯.当代社会学研究解析.银川: 宁夏人民出版社. Doornbos, S.M. and L.C. Hickman. 1988. "Other-directed in Consumer Advertising." In G. Roth(ed.). Analysis on Modern Sociological Study. Yinchuan: Ningxia People's Publishing House. |

杜蕾.2006.中国轿车工业发展研究[M].成都: 西南财经大学出版社. Du Lei. 2006. Study on the Development of China Car Industry. Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics Publishing House. |

傅睿哲.2003.打造绿洲: 豪华住宅广告与上海居住空间的重建[G]//戴慧思、卢汉龙, 主编.中国城市的消费革命.上海社会科学出版社. Fraser, D. 2003. "Making Oasis: Luxury Residential Advertising and Reconstruct of Residential Space in Shanghai." In Deborah Davis and Lu Hanlong(eds.). The Consumption Revolution in Urban China. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press. |

Goldman, Robert and Stephen Papson. [1996]2000. "Advertising in the Age of Accelerated Meaning." in Juliet B. Schor and Douglas B. Holt (eds.) The Consumer Society Reader. New York: The New Press.

|

胡小军、张希良、何建坤.2007.家庭汽车消费意向调查及影响因素分析[J].消费经济(3). Hu Xiaojun, Zhang Xiliang, and He Jiankun. 2007. "The Survey of the Intention of Car Consumption and Influencing Factors Analysis." Consumer Economics (3).(in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xfjj200703006 |

列斐伏尔.2006.消费被控制的社会[G]//张一兵, 主编.社会批判理论纪事(第1辑).北京: 中央编译出版社. Lefevre, H. 2006. "The Bureaucratic Society of Controlled Consumption." In Zhang Yibing(ed.). Review of the Social Criticism Theory (1). Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

刘泓.2006.广告社会学[M].武汉大学出版社. Liu Hong. 2006. Sociology of Advertisement. Wuhan University Press. |

米尔斯.2006.白领: 美国的中产阶级[M].南京大学出版社. Mills, C. L. 2006. White Collar: The American Middle Classes. Nanjing University Press. |

莫兰, 艾德加.2001.社会学思考[M].上海人民出版社. Moran, Y. 2001. Sociological Thinking. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

Mclntyre, T. B and Ran Wei. 1998. "Value Changes in Chinese Advertisements from 1979 to 1995: a Longitudinal Study." Asian Journal of Communication 8(2): 18-40. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01292989809364762

|

Neuendorf, A.Kimberly. 2002. The Content Analysis Guidebook. Sage Publications.

|

罗斯托.2001.经济增长的阶段[M].郭熙保、王松茂, 译.北京: 中国社会科学出版社. Rostow, W. 2001. The Stages of Economic Growth, translated by Guo Xibao and Wang Songmao. Beijing: China Social Science Publishing House. |

Schor, B. Juliet. 1998. The Overspent American. New York: HarperPerennial.

|

Sheller, M. and J. Urry. 2000. "The City and the Car." International Journal of Urban and Regional Research 24: 737-57. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2427.00276

|

西尔弗斯通, 罗杰.2004.电视与日常生活[M].陶庆梅, 译.南京: 江苏人民出版社. Silverstone, L. 2004. Television and Daily Life, translated by Tao Qingmei. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

孙立平.2003.断裂: 20世纪90年代以来的中国社会[M].北京: 社会科学文献出版社. Sun Liping. 2003. Cleavage: Chinese Society Since 1990s. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

王宁.2001.消费与认同——对消费社会学的一个分析框架的探索[J].社会学研究(1). Wang Ning. 2001. "Consumption and Identity." Sociological Studies (4).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200101001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

——.2007."国家让渡论": 有关中国消费主义成因的新命题[J].中山大学学报(社会科学版)(4). Wang Ning. 2007. "The Paradigm of the State Transference: On the Fomation of Consumerism in China." Journal of Sun Yat-sen University (4).(in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zsdxxb-shkxb200704001 |

——.2009.从苦行者社会到消费者社会: 中国城市消费制度、劳动激励与主体结构转型[M].北京: 社会科学文献出版社. Wang Ning.2009. From the Ascetic Society to the Consumer Society: Transformations of the Institutions of Consumption, Incentives to Labor and the Structures of Subjectivity in Urban China. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

王儒年.2007.欲望的想象[M].上海人民出版社. Wang Runian. 2007. Imagination of Desire. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

谢勒德, E. J.、珍妮特·L.伯格森.2005.隐秘的欲望: 当代广告中的恋物癖、本体论和表征[G]//形象的修辞.吴琼、杜予, 编.北京: 中国人民大学出版社. Schroeder, E.J. and J.L. Bergson. 2005. The Secret Desires. In Wuqiong and Duyu(eds.). Visual Rhetoric. Beijing: China Renmin University Press. |

闰志刚.2006.社会建构论: 社会问题理论研究的新视角[J].社会(1). Yan Zhigang. 2006. "The Social Construction: A New Perspective to Social Problem Research." Society (1).(in Chinese) http://www.society.shu.edu.cn/CN/abstract/abstract14563.shtml |

杨国枢、文崇一、吴聪贤.2006.社会及行为科学研究法[M].重庆: 重庆大学出版社. Yang Guoshu, Wen Chongyi, and Wu Chongxian. 2006. Methodology on Social and Behavioral Science. Chongqing: Chongqing University Press. |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30