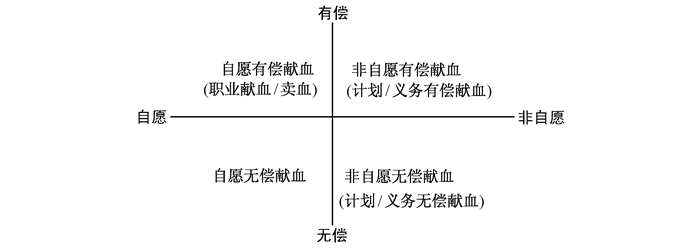

社会学家铁默斯(Titmuss,1970:75-89)在其名著《礼物关系:从人血到社会政策》中,从有偿/无偿、自愿/非自愿的维度,对献血者做了8个小类的划分。1简化处理,我们可以把它看成四大类,即自愿有偿献血者、非自愿有偿献血者、非自愿无偿献血者和自愿无偿献血者。与之相对应,按照中国官方文件以及公众俗称,中国存在四种主要血液供给模式,分别为职业献血(卖血)、计划(义务)有偿献血、计划(义务)无偿献血和自愿无偿献血2(见图 1)。

|

图 1 中国血液供给的四种模式 |

1 这八个类别分别为:有偿献血者(the paid donor)、职业献血者(the professional donor)、有偿促进型的自愿献血者(the paid-induced voluntary donor)、代替费用献血者(the responsibility fee donor)、家庭信托献血者(the family credit donor)、被动自愿献血者(the captive voluntary donor)、边际利益自愿献血者(the fringe benefit voluntary donor)以及自愿社区献血者(the voluntary community donor)。

2 从各地统计年鉴上看,不同献血模式的名称并不一致,同一地区的年鉴,在不同时期名称也不同。这里的信息是笔者根据《北京卫生年鉴》(1990-2005)总结而来。严格地说,“有偿”模式不能称为“献”血,而说“供”血可能更为恰切,但为了与已有文献相统一,这里暂且也称之为献血。

事实上,这种划分也只能是“理想类型”(ideal types)。首先,“自愿”或“不自愿”很难界定,这里的“自愿”是相对于义务献血时期的计划指令而言的。至于“无偿”,按照世界卫生组织、国际红十字会及红星月会联合会的自愿无偿献血的定义,是“献血者自愿捐献全血、血浆或其他血液成分,且不接受现金或其他形式的可视为现金替代物的报酬”(转高东英等,2007:274)。但从各国的实践来看,献血者接受采血机构或他/她所在组织赠送的小型纪念品以及交通费用则是合理的。中国在《中华人民共和国献血法》第六条中规定:“对献血者,发给国务院卫生行政部门制作的无偿献血证书,有关单位可以给予适当补贴,”但何为“适当”并没有一个确定的标准。所以《献血法》对无偿献血的规定既不明确,也不是彻底的无偿。在现实中,很多献血者已经超越了这个“适当补贴”的规定,只接受献血时的小纪念品,实现了一般意义上的无偿。

其中,自愿有偿献血或职业献血主要指人血买卖。在1932年的一份报告中,协和医院记录了从1925年起累计的1 265名固定的有偿献血者,这可能是为医疗而有偿献血的制度化的起点(王巧玲,2002:13)。按照卫生部《关于加强输血工作的请示报告》(1978)(下文简称《报告》)的说法,在“文革”期间,“由于林彪、‘四人帮’的干扰、破坏,多数地区的输血工作仍处于无政府、混乱状态。不少地区至今还没有建立输血机构。现有的输血站中有相当一部分方向、任务不明,不组织血源,不供应医疗用血。有的已被拆散,设备卖光,房屋改成招待所。医院用血自找血源,这些血源多是社会上闲散无业人员,成份极其复杂,名曰献血,实际是卖血”。20世纪90年代,中原农民大规模地卖血,以致感染上乙肝、艾滋病等疾病,由此,人血买卖所导致的健康与安全问题才引起社会各界的广泛重视。

1978年11月24日,国务院批准了卫生部的《报告》,明确规定国家实行义务献血制度(由于采取计划指标的方式,该制度又称为“计划献血制度”),将中国献血事业纳入正式制度的轨道。《报告》指出,“义务献血”指“工、农、商、学、机关干部和城镇居民,男20岁至50岁,女20岁至45岁,身体健康者,都有献血的义务。一次献血量以200毫升为宜,最多不得超过400毫升。两次献血间隔时间不得短于4个月。为了保障献血人员的健康和保证血液质量,对献血人员必须进行严格的体检和血液化验。根据我国人民现有的生活水平,对献血者除精神鼓励外,应发给适当的营养补助费和副食品票证。职工参加体检和献血的当天,应算公休,按出勤照发工资;农村公社社员应照记工分,由采血单位发给生产队误工补贴”。义务献血(compulsory blood donation,请注意,compulsory有“强制”的意思)是计划经济的产物,是通过政府献血领导小组或献血委员会向机关、企事业单位、农村社区分配献血指标,下达献血任务,事后给予献血者一定营养补助费的献血制度。义务献血对保障医疗临床用血起到了重要作用。但这种制度是中国当时的计划经济在输血工作中的反映,单位为了完成献血指标,以高额补贴或长休假等形式予以刺激,有的单位完不成献血指标,出钱雇请职业献血者临时冒名顶替完成指标,这实为变相卖血,扭曲了义务献血的初衷。根据献血者是否获得高额补贴或长休假等有偿和变相有偿回报,义务献血又分为义务有偿献血和义务无偿献血两种。

1997年12月29日,第八届全国人大常务委员会第29次会议审议通过了《中华人民共和国献血法》(下文简称《献血法》),该法于1998年10月1日起正式实施。《献血法》规定,“国家实行无偿献血制度,国家提倡18周岁至55周岁的健康公民自愿献血”。至此,我国的无偿献血以法律的形式确立起来。目前我国已经逐步从义务献血转变为自愿无偿献血,部分城市已经实现了临床用血完全来自自愿无偿献血(自愿无偿献血的形式见下文)。以北京市为例,2006年4月北京市正式废止《北京市动员组织公民献血条例》,标志着计划献血模式的结束。2007年,北京市的临床用血完全来自自愿无偿献血。

需要注意的是,笔者这里是按照时间来梳理中国血液供给的几种模式,但并不表示一定时段内就只有一种供血模式,事实上,它们往往处于共存的状态,只是在一定时期以某种模式为主导而已。

二、问题的提出如前所述,义务献血主要依托单位来开展,这是由单位的性质和功能决定的。单位制作为一种社会制度,意味着城市中大多数社会成员都被组织到一个个具体的“单位组织”中,由这些单位组织给予他们社会行为的权利、身份和合法性,满足他们的各种需求,代表和维护他们的利益,控制他们的行为。单位组织依赖国家(政府),个人依赖单位组织,国家也依赖单位来控制和整合整个社会(李路路、李汉林,2000:3),形成了国家-单位-个人之间复杂微妙的关系结构。义务献血制度的实施正是得益于这种关系结构。

在市场转型的过程中,虽然单位体制并没有随之瓦解,但正如许多学者所认为的那样,国家-单位-个人的关系再也没有过去那样“强硬”了,出现了不同程度的松动(李汉林,2007;李路路、李汉林,2000;孙立平,2004;陈潭,2007)。而此时,义务献血模式的弊端,如高福利、高补贴、长休假,以及冒名顶替等现象突显,义务献血所宣扬的所谓“无偿”日益为社会所诟病,很难延续下去。20世纪90年代末,自愿无偿献血这种国际上20世纪30年代就倡导的献血模式,在众多顾虑与期盼中逐步在中国开展起来。

自愿无偿献血包括两种形式:一是个体自愿无偿献血(以下简称“个体献血”),二是团体自愿无偿献血(以下简称“团体献血”)。个体献血一般是以街头流动采血车、采血屋的形式接待适龄健康公民自愿参加献血,也包括家庭替代自愿无偿献血,即因家庭需要而自愿无偿的献血形式(宫伟等,2006:168)。团体献血,是指各单位(或社会团体)在充分动员宣传无偿献血的基础上,依据职工自愿的原则,组织预约登记献血,没有高额补贴和长休假等变相有偿给付的献血方式。目前,各大城市均以个体献血为主,但由于个体献血易受环境、天气、季节以及流动人口变动的影响,采血量难以控制,波动性很大,无法满足临床和应对突发事件的用血需求,而团体献血则具有相对的固定性和可控性等优点,故一些城市也在逐步推行团体献血。比如,北京市在高校团体献血试点成功的经验基础上,在《关于开展北京市单位团体自愿无偿献血的工作意见(试行)》(2006)中规定,该市自2006年起,全面开展单位团体献血工作。

在单位与个人关系变动的背景下,为何要依靠单位开展团体献血?单位团体献血又是如何有效开展的?单位团体献血的运作方式和机制是怎样的?由于单位团体献血具有自愿性、无偿性和团体性特点,因而我们既需要考察在取消了强制指令和有偿回报的前提下,自愿无偿献血模式如何运作的问题,同时又需要兼顾团体献血模式的结构特征。

三、理论视角对献血的社会科学研究已有的视角主要有三种。

第一种,对献血者的知识-态度-实践(KAP)的描述分析(Oswalt,1977;Zaller,2006;安晓东,2007;叶书来,2006)。这类研究基本上是在问卷或量表调查的基础上,对献血者(以及未献血者)做出KAP的描述,让我们对献血者有一个基本的了解。这类研究的预设是献血者对献血的知识掌握情况,其态度决定了其献血实践。这一预设招致了诸多批评,首当其冲的就是知识、态度和实践之间并非是线性的简单关系,它们之间往往有着微妙的复杂关系,必须用其他的变量来解释。

第二种,社会心理学的视角把个人对献血者角色的认知与他人关联起来,认为献血行为是在社会关系中表现出来的(Callero,1985;Lee et al., 1999)。这种研究视角把社会学和心理学的理论相结合,很好地解释了献血行为的促发因素,但这种视角往往缺乏对制度和组织的关注,正如K.J.赫利(Healy,2000:1634)所一语道破的那样,“没有采血机构和组织,何来献血呢?”

第三种,从制度和组织的视角研究献血。从这一视角出发的学者首推铁默斯。铁默斯(Titmuss,1970)认为,政府的社会政策保持或扩展了个体给予的自由,个体的自愿行为是在一定的制度基础上存在的。他不仅对血液供给者做了类型学的划分,还分析了在不同血液供给制度下,献血者的人口学特征。秉承铁默斯的制度分析视角,后来学者也开展了诸多研究。比如K.赫利(Healy,2000:1633-1657)研究了不同国家的不同的血液采集体制(国家主导采血、红十字会采血、血站采血),发现它们影响献血频率以及献血者的覆盖面。他指出,表面上属于个人的利他主义行为,实际上是“嵌入”在血液采集体制中的。K.赫利(同上,2004:387-403)的另一篇论文,不是直接研究献血,而是研究器官捐赠。在该文中他敏锐地指出,器官捐赠属于利他主义行为,而这种利他主义行为是作为组织问题存在的。器官采集组织的资源多寡、覆盖范围的宽广以及组织本身的连续性影响人们的只有一次的(one-shot)捐赠器官的可能性。在对前两篇论文扩展的基础上,K.赫利完成了他的博士论文《血液和器官的交换》(Exchange in Blood and Organs)(2001),并出版专著《无与伦比的礼物》(Last Best Gifts)(2006),主张金钱的符号化/象征性使用(the symbolic use of money),认为献血和器官捐赠制度的成功并非依靠捐赠者纯粹的利他主义或是金钱激励的大小,而是组织的文化工作和社会交换的公平性。如果说铁默斯的贡献在于他雄辩地主张自愿无偿献血的社会政策,那么K.赫利就是站在前人的肩膀上(他还批判了铁默斯的部分观点)为我们从社会学视角研究献血提供了新的路径和广阔空间。当然,在K.赫利的研究中,由于太过于关注组织者的角色和努力,献血者的声音却被屏蔽了。

国内学者(尤其是社会学者)开始重视血液问题,源于血液的安全问题,更确切地说,是乙肝、艾滋病等疾病的传播与血液的安全问题。景军(2006:71-88)借用铁默斯的有关理论,分析了中国1990年至2005年间出现的人血买卖市场与艾滋病流行的关系。作者回顾了我国血液买卖的历史并提出我国有偿献血现象背后是立法者和政策制定者对中国老百姓公益精神之怀疑,否则,中国就不会出现一大批由于有偿的血液买卖而感染艾滋病的受害者。20世纪90年代初人血买卖市场的猖獗助长了中国艾滋病疫情的快速发展,这是一对孪生关系。王巧玲(2002)也分析了血液供给制度安排与中国的艾滋病传播之间的关系。至于其他间接相关的论文以及发表在医学期刊的有关论文,在此就不一一列数了。

对自愿无偿献血,尤其是单位团体献血的研究,无疑可以从上述三种视角中获得启发。但单位团体献血方式的自愿性、无偿性和团体性,还需要我们借助其他的分析视角才能得到更好的解释。本文的分析视角来自于集体行为的有关理论,即把单位团体献血(正如笔者在前文所定义的,它主要依靠单位的宣传动员,在自愿参与的基础上,部分成员进行的无报酬的集体献血行为)作为一种集体行为加以研究。

研究发现单位团体献血这种集体行为与目前学界所研究的集体行为(如业主维权、村民上访等)有诸多不同。首先,前者是制度内的集体行为,即国家所倡导的集体行为,容易获得制度性支持;而后者要么是制度外的(赵鼎新,2006:2),要么就是踩在制度的边缘上(应星、晋军,2000:91-93;应星,2007:2),往往具有对抗性。其次,在前一种集体行为中,其成员虽然获得了自我满足、价值、意义等心理的和社会的回报,但其取向主要是利他主义1的,或者用M.韦伯的话说,更可能是“价值理性行为”,而后者参与的动机主要是为了在实现自我利益的同时,实现集体利益,其间充满了理性的计算,更可能是“目的理性行为”。另外,从个体的参与上说,在单位团体献血制度下,单位成员具有选择是否参与的自由,这一点与过去的计划献血的强制性是相对的。计划献血时期,身体合适而不献血者往往被剥夺了评先进、入党等机会,还可能受到直接或间接的惩罚;在其他集体行为中,对“搭便车者”也可能是有惩罚的(奥尔森,[1965]2003)。1

1 按照西蒙斯(Simmons,1991:2)对利他主义的定义:“利他主义是为了增进其他人的福利,而不是为了自己;是自愿的;只是为了帮助他人,无其他意图;不期望有外在的报酬。”可以说自愿无偿献血是利他主义行为,但这种利他主义用默顿([1982]2001:126)的话说,是“制度化的利他主义”。

1 为了克服献血中的“搭便车现象”,一些省市曾推出了“用血互助金制度”,即凡年龄和身体符合献血条件的公民,其本人或家庭成员均未履行无偿献血义务的,在需要临床用血时,加倍收取输血费用,以促进公民献血。但由于这种制度有悖献血的自愿性,2007年卫生部要求各省市要大力推广自愿无偿献血,尽快取消计划献血指标和用血互助金制度,后来,各省市陆续取消该政策。

但正如奥立佛、马维尔([1992]2002:287)提醒我们的,“在抗议行动和志愿活动之间存在着重要的差别,但是我们不应该让这些差别混淆了它们的类似之处”。临床用血作为公益物品,2在目前的技术条件下,还不能由人造血液代替,还是一种稀缺物品,必须依靠广大民众的志愿参与。采血组织需要争取更多的支持者和实践者,这与集体行动和社会运动组织在招募成员上无疑具有共性,故可以借鉴集体行动和社会运动中的一些成熟理论和观点。考虑到单位团体献血的特殊性,在分析中我们需要在社会转型和制度变迁的背景下,把献血的意义建构、资源的符号化使用(强调资源的符号象征意义而非物质价值)、单位内部的结构等共同纳入到分析框架中来。

2 临床用血具有公益物品的性质,即不管病人及其家属是否曾献过血,在用血时,血液本身是不收费的。输血所收的费用是血液采集中的成本费(如运输、储藏、检验等费用)和输血器材费。对于病人本人或家属未曾献过血的,这个成本费需要自己负担;而对于献过血的,成本费凭借献血证去献血所在血液中心或血站报销。具体规定各地不尽相同,有兴趣的读者可以参考各地献血奖励办法或用血返还制度。

四、单位团体献血的运作方式:个案研究由于目前各地的单位团体献血主要是在高校开展,下文笔者将以北京市T大学为个案,并以其中一次献血活动为例,来深入探讨单位团体献血的运作过程与机制。

笔者于2007年10月加入T大学红十字会学生分会(下文简称“红会”),参与团体献血的招募和带队(去北京市红十字血液中心[下文简称“血液中心”]机采成分血3)工作。由于只是普通红会成员,笔者的出现不会对红会的运作产生实质的影响,而笔者也力求在“局内人”和“局外人”之间保持平衡。笔者共三次带队前往献血,并对部分献血同学做了半结构式的问卷调查,共42份有效问卷。此问卷不求高级的统计分析,只是初步了解献血同学的KAP状况。以下,笔者将首先对T大学的献血历史做一个简单的回顾。

3 血液主要是由血浆和血细胞(红细胞、白细胞和血小板)组成,目前国内捐献成分血主要是机采血小板。

T大学校红十字会成立于1985年,1987年设立学生分会。1993年,T大学义务献血的宣传组织工作由团委和校医院负责转为红会负责。当时的主要形式是每年5月份大三学生在某几天内到校医院集中献血。这期间也鼓励自愿无偿献血,但据《T大学红十字会学生分会20周年会庆纪念刊》(2007)(以下简称《纪念刊》)称:“自愿无偿献血的人数极少,刚开始执行自愿无偿献血时(每年)只有十几人参加”。

1994年,学校开展了义务献血宣传活动——“941爱心行动”,历时一个半月之久。为开展此项活动,学校成立了专门的委员会,其成员包括校领导、校红十字会领导、校团委有关老师以及红会学生干部。当时的宣传口号是:“献血=拥有健康,献血=无私奉献”,即把献血与健康和奉献连接起来,宣传献血的健康和奉献理念。由于这次活动对后来T大学献血事业影响较大,在《纪念刊》中提到:“(这次活动)是值得特书一笔的”。

1 “94”,谐音“就是”,即献血活动就是爱心行动。

从2002年开始,T大学成为北京市高校团体自愿无偿献血的试点单位,是年4月7日,“逢7”(每月7号、17号、27号)献血的形式第一次在T大学出现,这个固定献血日也一直延续到现在。以下数据来自《纪念刊》以及《T大学红十字会学生分会2007年活动总结》:从2002至2007年,T大学已有9 077人次参加了自愿无偿献血,并多次获得“北京市无偿献血优秀单位”的称号,2003年获得2001年至2003年度北京市高校系统唯一的“全国无偿献血促进奖”。

从2006年起,血液中心决定在高校开展自愿无偿捐献成分血的试点工作。T大学红会率先组织了团体无偿成分血捐献。截至2007年底,已有448人参加成分血捐献。成分血捐献对献血者有更严格的身体要求,并且时间也比采全血时间要长。采血形式不再是采血车进校园,而是红会组团去血液中心进行。“只有在‘女生节’(献血)2的时候,才能回到环境系馆,重温那热闹的场面”(《纪念刊》)。

2 “女生节”是大学里特有的节日,一般是每年的3月7日,以与次日的“妇女节”相对。而“女生节”献血也是T大学红会组织献血的特色活动,始于2003年。以后每年的这一天,由血液中心派采血专车及医务人员来到T大学环境系馆(位于T大学的中心区域),由红会组织动员广大同学(男女生均可,由于是“女生节”,一般女生献血较多)自愿无偿捐献全血,而非成分血。

鉴于T大学献血历史长久、献血活动常规化以及在北京市高校献血活动中的地位及有关资料保存的完整性,笔者认为以T大学为个案具有“典型性”。而以其中的“女生节”献血活动(该活动动用的资源较多、规模较大、持续的时间较长,一般为上午8点到下午三四点)为关键案例(critical case)1,可以深入翔实地探讨单位团体献血的运作方式。下文笔者将对新近开展的一次“女生节”献血活动(即2008年3月7日的献血活动,从开始酝酿到总结,笔者都进行了全程的参与观察,并对个别献血者及红会干部做了访谈)的运作方式做出分析。

1 Lee(转引唐丽,2003:97)指出:“在关键(或理论)的个案研究中,研究者出于进行详尽经验分析的目的,精心挑选出案例,而该案例能够为解析迷团和矛盾提供特殊的焦点……一系列不同的数据收集技术都可以运用于关键的个案研究之中。”

(一) 框架的建构与延伸戈夫曼(Goffman,1974:21)在其《框架分析》一书中将“框架”(frame)概念界定为“一种解释图式,从而使人们定位、认知、辨认和标定他们生活空间和世界所发生的事情”。或许戈夫曼本人作为社会学家,其框架概念在社会学上的应用与扩展,尤其是在集体行动和社会运动的动员和招募议题上使用得更为频繁和多见(Benford et al., 2000:611-612)。一些学者认为,通过赋予事件以意义,框架发挥了组织经历和引导行动的功能,从而对集体行为的参与非常有必要(Snow et al., 1986:464)。同时,框架并非是外在结构性安排、未预事件(unanticipated events)或存在的意识形态的直接反映,框架的过程是社会行动者积极建构的、动态的过程,它不仅可能不同于业已存在的解释框架,还可能挑战既存的解释图式(Benford et al., 2000:613),但这并不是说框架的建构是在真空中完成的,它同样受其所嵌入的社会文化情境因素的限制,正如S.塔洛([1992]2002:212)所言,框架建构的过程“既是已有文化的消费者,也是新意义的生产者”。为了实现微观与中观的连接,D.斯诺等人(Snow et al., 1986:464)还提出了框架整合(frame alignment)的概念,即通过微观动员(micro-mobilization)(“影响框架整合的各种互动和交流过程”)把个人的兴趣、价值及信念和集体行动(社会运动)组织的活动、目标和意识形态连接起来的过程。D.斯诺和本福特([1992]2002:151-176)后来又提出了框架共鸣(frame resonance)、主框架(master frame)等概念。

正如前文所说的,虽然献血行为和D.斯诺等人所讨论的社会运动有诸多的差异,但它们在动员目标人群支持和参与上,无疑具有共性。自愿无偿献血制度实施的整个历程,无不充满了意义框架的建构以及广大民众的认同和共鸣,可以说,正是框架建构与民众认同之间的良性互动,促进了自愿无偿献血的可持续发展。

1. 利他行为:自愿无偿献血的首要框架自愿捐赠血液,作为赠予陌生人的生命礼物,或许被看成是利他行为的“最纯洁的典范”(Elster,1990:46)。众多学者也将自愿献血作为利他行为来研究(Callero et al., 1987;Alessandrini,2007)。这不仅是学术的讨论,在实践的运作中,我们也可以观察到世界各国都把自愿献血作为利他主义来界定,将其看成是一种助人的亲社会行为。

在中国,义务献血,特别是在革命战争期间的义务献血,都被看成是利他的行为。但实际的义务献血(尤其在其实施后期),正如笔者前文所言的,是强制的利他,最终使得义务献血背离了利他的本质属性——自愿性和无偿性;而战争献血源于革命的热情,始终是短暂的,待战争结束,献血的热情也随之退却。自愿无偿献血从形式上和实践上看,不是强制的,而是依靠公众自愿的原则,献血者没有获得高额的报酬和长休假等变相的补偿,有的只是后文所提出的“象征激励”,献血是为了帮助其他人,没有其他的企图(即使那些为了获得用血补偿的人来说,也是在帮助他人,至少他或她献的血是为他人所用)。这种献血模式基本上实现了形式和实践的统一,表现了利他行为的基本属性。只有在这种意义上,自愿献血才是“生命的礼物”,献血者和接受者之间的关系才是铁默斯(Titmuss,1970)所言的纯洁的“赠予关系”。因而,总体上说,义务献血的意义框架与其实践形态是矛盾的,献血只有回归到自愿和无偿的轨道上来,才能实现可持续的发展。北京市血液中心的工作人员不无感慨地撰文指出,“以前因为有指标的规定,反而限制了大家的献血积极性,取消指标,完全自愿无偿献血后,工作反而容易开展了”(高东英等,2007:273)。

但仔细分析起来,这种单方面的赠予关系(或称礼物关系)与传统的礼物文化是相悖的。我们又该如何解释呢?

从人类学的视角看,互惠是礼物的一般原则。中国人也非常自觉地意识到礼物关系中的互惠原则。具体来说,中国人的礼物交换,就是建立和加强同他人社会关系的一种手段,如果回报失败,就会导致社会关系的破损和“丢面子”。家庭关系也被认为连带互惠责任(阎云翔,2000)。相比之下,献血需要一个人持续作为捐献者,这不同于马凌诺斯基([1922]2002)对库拉圈(Kula Ring)的分析,更不同于M.莫斯([1925]2002)所谓的礼物之灵(the spirit of the gift),血液捐赠并不产生回报义务,只有对再次捐献的期待,并且献血者和受血者之间往往是彼此匿名的、陌生的,而非处于一定的关系网络之中。这些关于礼物的文化假设似乎表明,用利他主义——强调单方面的付出,而不要求有所回报——的说教来动员民众献血在中国难以开展。

但不能忽视的是,中国也是世界上最早倡导和发展公益和慈善事业的国家,儒家、道家以及佛教和其他中国宗教传统一直鼓励善行(周秋光、曾桂林,2007:135)。早在战国末年,《礼记·礼运》篇中就提出要使世界“讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养”的“大同”思想。孟子也提出“守望相助,出入相支,疾病相持”的主张。又如在汉传佛教中,“种福田”、“结善缘”、“布施”、“普济”之类有关慈善的名词很多,在佛语中,“救人一命,胜造七级浮屠”是家喻户晓,更是得到广泛认同的箴言(秦晖,1999)。也就是说,中国古代的慈善文化要求人们不仅关心自己的家庭,关爱自己的亲人,还要慈爱社会中所有的人,让社会中所有的弱势人群都得到社会的关怀和照料(蒙长江,2005:43)。血液被人们看成是生命之源,这种意义不仅是对自身,对其他人也是如此。因而,利他行为或者“献血救人”的宣传话语就成为呼应中国传统慈善公益文化的最好标识。

实际上,正如K.伊恩(Erwin,2006)指出的那样,献血作为非互惠的利他主义说法,如果置于更大的社会关系中来考虑,是不确切的。因为,受赠人可能实际上正以“回报他人”或“回报社会”的方式进行间接回报,从而使持续匿名和间接交换社会产品得以维持。某些情况下,受赠人还可能被要求提供来自家人和朋友的捐赠,来补偿他们使用的血液。至少从宣传上讲,献血并非是单方面的“利人”,也强调“利己”的一面(比如对献血有益健康的宣传)。另外一点就是献血的用血返还制度实际上也是一种或然性的回报,尽管这并不是每个献血者在献血时都曾想到或乐意接受的。

那么,以利他行为作为献血的首要框架,能否引起人们的共鸣呢?笔者在T大学曾三次带队去血液中心机采成分血,期间对他们做了问卷调查,其中一个开放式问题是“请用简短的语言写出您参与此次献血的感受”。有同学写道:“献血是每个人的无上光荣”;“服务他人,收获感动”;“很好,可以帮助他人”;“高兴!高兴”;“Happy”;“重在参与”;“奉献他人,愉悦自己”;“很值,不虚此行”;“一次有意义的经历”,等等。长沙血液中心2007年5月开通了献血者短信服务平台,有献血者留言:“能够用我微薄之力去救那些急需用血的病人,我觉得是一件快乐而有意义的事情”;“美丽的天使,您们1辛苦了,人人都奉献一点爱,尽自己力所能及帮助那些需要帮助的人,何乐而不为”;“这是我的荣幸,助人为乐是我的宗旨,就如医生救死扶伤一样,谢谢你们给了我这个机会,我也相信那个伤员会康复的”,等等。2献血者的上述留言简朴无华,且都认同自愿无偿献血是一件光荣的、利他的行为,这与国家和采血机构所宣传的意义框架实现了整合。事实上,不仅是这些献血者,一些因各种因素未能献血者也是较为认同这一意义框架的。当然,认同并不代表行动,但可以化为行动的动力,一些更为复杂的因素在影响着人们是否从认同转化为行动,关于这方面的研究可以参考Zaller(2006)的相关研究。

1 应为“你们”,但亦能看出该献血者对采血护士的感谢与尊敬。

2 摘自长沙血液中心“献血者留言”,长沙献血专刊2008年第4卷第2期。

2. 框架延伸:以献血作为节日的纪念如果是分析常态下献血的框架建构,或许此处就可以转而进入对下一维度的分析,但由于本文选择的关键案例是在一个节日(T大学的“女生节”)氛围下的团体献血,并且在节日开展大型献血活动在各个城市也屡试不爽、颇具成效,因而,就节日与献血之间的关联做一番讨论就显得尤为必要。

除每年6月14日的“世界献血者日”和5月8日的“世界红十字日”外,其他节日本不与献血直接相关,但从目前各个城市较大型的献血活动来看,主要发生在节日(另外就是灾难期间的献血,如2008年冰灾和汶川地震后的献血热潮),如“情人节”(西方2月14日“情人节”和中国的“七夕”节)、“五一国际劳动节”、10月1日国庆节等。分析起来,选择节日开展献血活动的原因主要有:(1)大多数节日是伴随短假的,这样人流量会比较大,从而有比较大的宣传覆盖面和献血参与率;(2)就是D.斯诺等人(Snow et al., 1986)所言的“框架延伸”(frame extension),即扩展献血的原有框架,把“纪念”意涵也包含其中,从而与人们的节日“纪念情结”整合起来,动员更多的民众参加。一般来说,节日的设定都是有特定含义和纪念意义的,人们一般希望在特殊的日子里做点特殊的、有纪念意义的事情。一旦献血组织者把献血标定为不仅仅是爱心和奉献的表现,同时也是一件值得纪念的行为,献血可以作为节日的纪念和庆祝方式,他们就可以借节日的东风,超越献血的原有框架,动员更多民众参与进来。

回到本文案例,红会关于此次活动的宣传海报是:“ 3月7日,T大学女生自己的节日,你会用献血的方式为自己/她庆祝吗?如果你是女生,你可以得到精美包装的玫瑰花一朵;如果你是男生,你可以把得到的精美礼物送给自己的女朋友或者好朋友”。因此,3月7日,已经不是普通的T大学逢“7”献血的日子,也不是一个普通的节日,而是可以通过献血使之更加有意义、更加难忘的日子。在这次活动中,笔者主要是以组织者的方式介入(负责发放献血登记表),因而访谈的时间较少。但在活动现场,校电视台记者对部分献血者做了简单的访谈,笔者整理了他们的录音,这里仅列举其中的几例(其中JZ表示校电视台记者,XX表示献血者,献血者的背景资料从其献血登记表中查知)。

案例1:W某,女,水利系07级学生

JZ:请问,您是第几次献血?

XX1:第一次。

JZ:献血紧张吗?

XX1:开始有点,现在感觉没什么了,挺好。

JZ:这次献血有什么想说的话吗?

XX1:嗯,感觉特别有意义啊,你看,还收到了一束花,不虚此行啊。我和我同学一起来的,挺开心的,第一次献血。嗯,还是祝福下自己,节日快乐,也祝你节日快乐哦。

案例2:C某,男,中文系06级学生

JZ:同学,能谈谈您献血的感受吗?

XX2:都没什么感觉了,献过好多次了。

JZ:一共献过几次呢?

XX2:以前都是成分血,好多次。今天献的全血,速度就是快,几分钟就完事了。

JZ:您是怎么知道今天献血活动的?

XX2:哦,(学校)主干道上有海报,开始我还以为男生不能献血呢?说是女生节专场,还是来了,说男生可以,就献了。哦,对了,什么时候有男生节专场啊?

案例3:T某,男,计算机系07级学生

JZ:同学,您已经献完血了?

XX3:嗯,是的啊。

JZ:能问您几个问题吗?

XX3:我马上要上课了,嗯,你问吧。

JZ:今天献血有什么感受吗?

XX3:觉得很好啊,就是人太多了,等了好长时间,不过还好,有人作陪啊。(微笑,看了下身边的一个女生)

JZ:你朋友也献了吗?(指他女朋友)

XX3:没呢。她身体不好,献不了,我献了。

(转而对他女朋友)说:好,献血证我留下,其余的归你了。(将献血小纪念品递给她女朋友)

从上面三个案例我们可以粗略地看出,多数献血者是清楚当天是女生节,因为这是T大学的传统;其次,选择在这个日子来献血,觉得很有意义,他们体验了爱心,收获了纪念,或是表达了爱情。正如红会会长所总结的:“同学们,特别是女生选择在3月7日‘女生节’这天来献血有着特殊的纪念意义,他们既为社会贡献了自己的一点力量,同时又度过了一个有意义的‘女生节’。参与无偿献血已经成为了同学们庆祝“女生节”的一种独特的方式,体现着T大学同学们的爱心和勇气。”(《T大学红十字会学生分会第1至2周信息简报》)

这次活动也收到了良好的效果,当日献血成功者350人,创下历年来单日献血人数之最。如果我们比较一下T大学2004年3月7日献血与当年其他逢“7”献血的数据1,或许能更清楚地看出这种框架延伸的巨大动员效果。从表 1可以看出,3月7日“女生节”的献血人次比当年其他任何一次逢“7”献血的人次都要多。正是考虑到利用节日进行动员的效果,T大学后来又举办了“男生节”、“毕业生”献血等纪念活动,也都收到了不错的效果。

| 表 1 2004年T大学各月(逢7日)献血人数 |

1 根据T大学红会2004年献血档案统计而来。或许用2008年的数据更为妥当,但笔者行文时为2008年3月至7月,当时还不可能有全年的数据;另外,从2006年开始,逢“7”的日子,除了“女生节”是采全血,其余均采成分血,因而无法在同一种献血形式下比较。综合考虑,选择2004年的数据较有说服力。

(二) 象征激励:资源的符号化使用正如铁默斯(Titmuss,1970:225)所强调的,“社会组织和构造它的社会制度的方式,尤其是关乎健康和福利的制度能够鼓励或压抑人们的利他主义动机,这些制度能够培养社会整合或是分离,它们能够使得‘礼物的主题’——对陌生人的慷慨——在社会群体以及代际之间传递”。因而他主张应该赋予人们“给予的自由与权利”,而政府的社会政策在限制和扩展人们这种自由上起到重要作用(同上,237)。本文也秉承这种观点,认为国家的相关制度(权且狭义地理解为社会政策)为自愿无偿献血的全面开展提供了制度性的保障,而我们所讨论的单位团体献血的相关问题也是在这种制度背景下展开的(这也是笔者在前文对国家相关制度和T大学相应的组织形式进行梳理的原因)。如果说自愿无偿献血是利他主义行为,那么这种利他主义也是“制度化的利他主义”,即通过结构性的机制,特别是奖赏与处罚的调节,以激励那种有助于他人的行为(默顿,[1982]2001:126)。

义务献血体制,不仅表现在献血的行政强制上,还表现在把献血与资源和利益分配联系起来。自愿无偿献血就是旨在改变这种强制的动员和组织方式以及有偿(和变相有偿)的激励和反馈方式,回归献血行为的自愿性和无偿性。但是,在这个关键案例中,我们会发现,“自愿”并非完全基于个人的性情倾向,而“无偿”也不是无任何激励,单位团体献血是和诸多的“意义”、“象征”以及结构等因素关联的。在这里,笔者引入“象征激励”这个分析概念,意指那些并非是基于物质性或功利性的激励,而是为满足人们社会和心理需要(如尊敬、爱心、意义、价值等)而采用的非物质激励。象征激励主要是对符号资源的应用,即通过对符号的选择和组合,传达某种意义与价值。1在下文,我们将会看到,这种象征激励是和自愿无偿献血的意义框架一脉相承的。通过印有特殊标记的献血纪念品或是相关领导(及社会知名人士)身体力行或慰问,献血的意义框架处于不断地生产和再生产之中。

1 这个概念的引入是笔者受到郑丽勇、施建军(2004:1-6)对激励结构的划分(将激励分为功利性激励和象征性激励)的启示。事实上,奥尔森([1965]2003:70)在《集体行动的逻辑》一书中也指出,“可以肯定,经济激励不是唯一的激励;人们有时候还希望去获得声望、尊敬、友谊以及其他社会和心理目标”。郭于华等(1999)在提出反身性激励时,也表达了相似的观点。象征激励这个概念与我们通常所说的“精神鼓励或激励”的侧重点不同,前者主要强调对符号资源的运用,传达意义和价值,后者更多关涉心理和意识层面。

1. 金钱的符号化使用:虽小尤荣的纪念品献血是“生命的赠予”,若该赠予也遵循互惠的原则,适当的回礼似乎也在情理之中。《献血法》第六条规定“对献血者,发给国务院卫生行政部门制作的无偿献血证书,有关单位可以给予适当补贴”,以及各个省市的用血偿还政策,都可以看成是某种形式的回礼。但何为“适当”补贴,以何种形式作为“回礼”是很难把握的。以金钱“回礼”,自有“有偿”之嫌,以长休假、高补贴“回礼”,又回到了义务献血的老路上去。而用血偿还政策,那是一种或然性的补偿,正如铁默斯(Titmuss,1970:74)说的,“捐赠人没有要求或希望有相应的回报,因为没有人希望他们自己(或亲属)将来也会接受输血(从而接受回礼,免费用血)”。从现实看,除了一些具有长远打算和急切用血的献血者外,大多数献血者已经超越了上述的回报,或者是献血当时还没考虑到这些回报。

K.赫利(Healy,2000:73-75)在研究器官移植时,部分反驳了铁默斯的观点,指出我们不能把金钱看成是万恶之物,金钱除了发挥工具性的角色外,也具有表达性的角色,他提出了金钱的符号化使用的策略。把金钱转化为特殊的小纪念品,交换价值虽不大,但体现了对献血者的尊重,并且再生产了献血的意义框架,不失为可取之策。T大学的实践说明了这种象征激励的功能。在这次“女生节”献血活动中,活动组织者准备了几份特殊的纪念品,包括一束玫瑰花、一件专门为献血而设计的T恤衫、特制的献血纪念证书等,血液中心也为每位献血者准备了精美的小礼品。或许,一束鲜花、一件T恤衫亦或是一张证书都不够有吸引力,也不具多少价值,但是,当在“女生节”发送鲜花(女生一般是喜欢鲜花),在T恤上印上“无偿献血、爱的奉献”等字样,在证书上写上自己的姓名、独一的编号及“女生节献血”图标时,这些小小的纪念品就获得了特殊的符号意义,彰显了献血的价值所在。笔者在访谈时,有同学就坦言“为了献血T恤而来”。一位红会的干事说:“自己因为近视度数太高不能献血,我同学今天来献血,就是为了帮我‘挣’件献血T恤的”。当另一位同学说他已经有不同颜色的好几件献血T恤时,也洋溢着自豪的神情。上文摘录的采访对话也显现出了这种象征激励的吸引力,这在部分献血同学看来,参与献血是“不虚此行”的。

2. 领导的问候或参与:制度性支持的象征如果说自愿无偿献血是体制内的、容易获得制度性支持的行为,那么学校和采血方领导的到场慰问就是最好的说明。在献血当天,校党委副书记、副校长、校红十字会会长、校红十字会秘书长、校团委书记、校红十字会理事、校团委副书记、校红十字会副秘书长以及血液中心主任都到了现场。

领导的出现,也使得献血现场的整个气氛更为高涨,领导与献血者、志愿者、红会成员以及医务人员握手、合影,虽然前后不过10分钟,但这种“象征性的活动”无论是对红会同学(作为活动的组织者),还是对献血同学都是一种精神的鼓励。当天早上献血尚未开始时,红会的一位负责人就告诉笔者说,中午11点左右有领导来慰问,而后又有几位红会同学说起往年领导来看望同学的情景。领导的出场是在期待之中的,领导们对红会工作的肯定,化为红会继续开展类似活动的动力。同时,这么多领导的出现,也让献血同学激动不已,纷纷要求合影。一位献血女生告诉笔者,以前还没有这么近距离接触过学校领导,今天的献血,让她感受到了学校是这么重视同学们的献血行为。

事实上,就整个献血事业来说,动用的符号资源不仅是领导的参与(如在“北京献血网”上,国家主席胡锦涛献血的图片就放于首页的突出位置,并标记为“领导率先垂范”;陈竺担任卫生部部长后参与献血的照片也在各大网站转载),社会各界的许多知名人士也参与到献血的宣传动员活动之中,他们的献血宣传图片在各大媒体和献血地点出现。这些“名人”参与并非仅仅代表其个人行为,更多的是一种象征,发挥名人效应,向社会传达了一种信息:献血行为是社会各界所崇尚的行为,也是值得付出的行为。知名人士通过他们的身体力行,激励和动员着更多的民众加入到献血队伍中来。

(三) 结构易得性:单位团体献血有效运作的结构基础如果说“框架建构”与“象征激励”这两个概念能够对自愿无偿献血的动员策略和运作机制有所分析,那么,单位团体献血,作为自愿无偿献血的一种形式,其组织性和结构性较个体献血都要明显得多,因而我们还必须分析其动员结构的问题。团体献血主要依托单位,固然考虑了单位内资源的较易获得(如上文所提及的单位领导的支持),但单位团体献血必须是自愿和无偿的(如果过分依靠体制内资源,就可能使之成为义务献血的延续),那么如何协调单位的组织性和成员自愿性之间的关系呢?又是什么因素影响了团体献血招募的规模呢?我们认为,单位团体献血需要有一定的“结构易得性”(structural accessibility),它保障了团体献血既是自愿无偿,又能卓有成效。这种结构易得性包括献血发动者与目标人群的平级关系,即D.斯诺等人(Snow et al., 1980:787-799)所言的“结构邻近性”(structural proximity)和“结构可得性”(structural availability)。

单位内部的献血组织以与目标群体平级的关系组织献血,使献血的自愿性和无偿性得以彰显。团体献血,作为具有组织特征的集体行为,一般需要有组织者。如果没有组织者的出现,有献血意向的成员可能会出现两种情况:一是分散地去采血车、献血屋或血液中心(血站)献血,即我们所称的个体献血;二是由于单独去献血不方便或是没有外在触动,暂时不参加献血。那么,是不是任何组织都可以开展团体献血,或者说使团体献血的自愿性和无偿性真正显现呢?这就涉及组织者与目标对象的关系问题。似乎当组织者与目标对象是上下级关系时,献血活动容易开展。之所以容易开展,是因为这种上下级的隶属关系里面包含着强制性和利益关系,但这种方式容易回到义务献血的老路上去,团体献血就可能不再是自愿且无偿的了,而变成了义务献血的延续。相反,在单位内部自下而上地组织献血,容易打乱单位内部原有的隶属关系,需要付出的代价更大。而组织者与目标人群是平级关系的话,活动就比较容易开展,不会带来抵触情绪,其自愿性和无偿性也更易彰显。因为组织者只是负责宣传,告知献血相关信息,目标人群无须惧于行政命令,只依靠对献血意义框架的认同,自愿选择参与与否。因而,单位团体献血虽然依托单位,但并不仅仅依靠体制内资源和单位与个人的隶属关系,而是从单位内部培养群众性献血组织,由群众性社团来宣传发动团体献血。

但这种平级关系的宣传动员,只能保证团体献血的自愿性和无偿性,并不能保证单位招募更多的献血员。那么,是什么因素影响团体招募的规模呢?这可能与单位内部成员的结构有关。D.斯诺等人(同上:792)在研究社会运动时曾提出哪些人更容易参加社会运动的问题。为什么有些人比其他人更容易参加社会运动呢?通过统计分析发现,原来,不同的人和群体具有不同的结构邻近性和结构易得性。他们得出的命题有:(1)结构邻近性命题,即那些通过已经存在的关系网络连接上一个或更多的社会运动参与者,在结构上与社会运动参与者越邻近,参与运动的可能性越大;(2)结构易得性命题,即人们嵌入的可选择性网络越少、越微弱,结构的易得性越大,而结构易得性越大,参与的机会就越大(同上:794)。由于献血参与者处于不同的关系网络之中,在社会网络与献血参与上,或许也能得出类似的命题:那些在已有的关系网络中,能够连接到一个或更多献血者的人,参与献血的可能性就越大,团体献血的规模就会越大;人们可选择的关系网络越少,就越会有时间和精力参与献血,从而参与团体献血的可能性越大。1

1 对社会网络与献血参与之间关系的研究,可以单独形成一篇论文。其中这两个命题,本文没有通过翔实的数据去证实或证伪,但据经验观察,命题是成立的。后续的研究可以以此为研究假设,做出定量的分析。

就上述单位团体献血结构易得性的条件来说,第一个在于保证献血的自愿性和无偿性,后两个影响献血参与者的规模。综合来看,并不是所有的单位都具备这三点,要么就是有些单位仍然采用自上而下的招募策略,部分牺牲自愿性和无偿性;要么就是虽保证了献血的属性,但献血规模很小,参与人员不多。总体来说,在所有的单位中,高校具有团体献血最大的结构易得性。首先,高校里群众性社团众多,比如红会、青年志愿者协会等,几乎在所有高校都存在。而在国家机关单位和企业单位里,此类群众性社团不发达,要么是行政隶属关系过强,要么是经济利益关系过密。虽然这些单位偶尔也组织团体献血,但是,由于以上所述的原因,往往其自愿性和无偿性会大打折扣。其次,众所周知,大学生处于以宿舍和教室为基础而形成的关系网络之中,在这个关系网络中,曾经献血者比较多,容易形成优势积累,一般同学与献血同学之间具有结构邻近性,容易促发去献血。而其他单位,已有献血者不多,献血带动作用不强。同时,大学生的关系网络相对简单,除了在考试周外(有鉴于此,T大学红会一般不在考试周组织献血),一般都可以抽出时间参加一些学习之外的活动,因而具有结构易得性(对于献血来说,我们不能仅仅认为献血者是在捐赠血液,他们也是在捐赠时间。捐赠全血的时间比较短,加上填表、化验、献血后的休息,需要20分钟左右。成分血因为要去血液中心才能采集,路途、化验、抽血均耗时,一般要3个小时左右)。而其他单位的工作人员,社会网络复杂,角色承担较多,容易被其他网络和角色拉走,无暇参与献血。

就本文案例来说,早在1993年,T大学义务献血的宣传组织工作由校团委和校医院负责转为红会负责,红会是一个学生组织。在此次献血活动中,红会负责宣传和联系事宜,使献血信息尽可能让更多的同学知晓。活动前一周,红会例会的主要任务就是分配宣传的任务。这些宣传包括:在学校两个主要食堂前厅分别挂出一块宣传板,在学校主干道两旁的数十棵树上贴上宣传海报、挂上横幅,并摆上大幅展板,在学生宿舍区的电子屏幕上打出宣传信息,在学校BBS首页及红会专版上挂上电子宣传海报,在各个宿舍楼内的宣传栏上贴上海报,等等。我们看到,先不说宣传的具体内容,就是在宣传形式的选择上,既有实物宣传,也有电子网络宣传,颇具“轰炸”效应,几乎辐射到同学们的所有学习生活空间。

在活动中,至少可以从以下几个方面看出献血成员的结构特征。首先,活动结束后,笔者拿到一份完整的献血者名单,其顺序是按照进入献血场地的先后登记的,包括姓名、性别、学号、宿舍、宿舍电话、年级、班级等。我们发现,献血者的排序并不是杂乱无章的,在宿舍或班级(T大学同一班级的同学在住宿上一般也很邻近)上呈现出一定的聚类性,这说明献血者中室友或班级同学一起献血的较多。其次,在当天献血活动中,笔者被安排在环境系馆门前发放登记表,这为笔者粗略地观察提供了便利。笔者发现,独自一人来献血的同学比较少,大多是结伴而行。这从他们在排队或在填表登记时熟人式的谈话也大致可以看出排队在一起的同学多半是互相认识的。一位在红会工作多年的同学告诉笔者,有的同学献血后回到教室去上课或是回到宿舍,拿着小纪念品一宣扬,班上或是宿舍的同学很容易被鼓动起来,纷纷到献血现场。这样,献血人数会越来越多。

就团体献血来说,目前主要是依托单位,即单位团体献血,其中以高校团体献血最为有效,开展得也最多。但过分依赖高校开展团体献血势必带来一些弊端,如寒暑假,高校结构的易得性就会打破,导致团体献血的规模萎缩,而个体献血因为严寒酷暑等直接原因也会锐减,就可能出现我们熟知的寒暑假“血荒”(blood crisis)。因而扩展团体献血的范围,不局限于高校,广泛地依托社会资源,成为团体献血未来的目标。现实地看,随着电脑网络的发展,网络虚拟社区蓬勃发展起来,网络资源的动员或许可以成为一种新型的献血动员方式,这或许能改变过分依赖高校学生献血的局面。

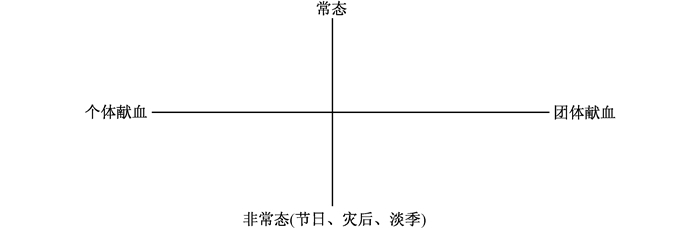

五、自愿无偿献血运作方式的类型学:未来研究的可能路径如果人们只是挑个时间去采血车和献血屋做参与观察,会觉得自愿无偿献血的运作方式平淡无奇。但如果我们细致入微地进行类型分析,将会发现其中丰富多彩的、颇具社会学意味的素材。故在本文收尾之前,笔者试图通过类型化的操作,简要探讨一下个中的社会学问题,以求抛砖引玉,扩展社会学理论和方法的应用范围。

前文已经指出,单从献血形式上看,自愿无偿献血可以分为个体献血和团体献血。个体献血的结构性不强,但是细细挖掘,也能发现其中的结构性特征;而团体献血的组织性和结构性就非常明显,但如何处理好组织性和自愿性之间的关系也是一个值得探讨的问题。由于上文研究的是团体献血,所以这种分类在这里就不再赘述。下面笔者想探讨另一种分类方式。

2008年5月5日至同年6月28日,笔者在中南某市(以下暂且称之为“C市”)做关于献血方面的调查,主要是通过访谈、问卷和参与观察的方式收集相关资料。这期间,先是经历“五一”节假日的献血,后是四川汶川地震后的献血热潮,然后就渐趋常态的献血期。事实上,还有一个献血淡季,主要发生在每年的寒暑假时期。从笔者的田野调查经历以及先前在北京市的调查得知,如果我们一年中不分时期地研究献血的形式和结构,可能对其中真切的运作过程和机制并不清楚,其解释力也非常有限。事实上,在寒暑假(淡季)、节日、灾难和平常状态下,献血的组织形式和结构特征是不同的。这里,笔者仅以C市的献血淡季和灾难后的献血为例,提出一些问题,以供讨论。

C市和其他城市一样,献血淡季主要发生在每年的6月至8月份和12月至2月份,这也是最容易出现“血荒”的时期。那么,是什么原因导致献血出现淡季乃至血荒呢?难道就是我们常识的原因“气温”和“主流人群放假”吗?假如我们尝试着用涂尔干在《自杀论》中所使用的“共变法”来分析,就会发现常识归因流于表面,献血淡季有其深刻的社会和组织根源。1接下来,各个城市是如何应对献血淡季的呢?就C市来说,体制内的资源依然是献血淡季的首选资源,即每年的5月或6月份,市卫生局召开各区卫生局、各街道卫生办事处动员大会,发布市政府办公厅文件,宣布指导性计划,然后各基层卫生部门再发动市民自愿献血。这个指导性计划不同于以往义务献血阶段的指令性计划,不规定具体的献血人数,但是明确“要在上年的基础上有所跟进”。再者,这是以市政府名义发布的文件,因而依然带有行政命令性。那么,如何处理好这种上层命令性与下层献血者自愿无偿性之间的关系呢?对这个过程的挖掘将是一个有意思的研究。献血淡季的运作方式我们可以称之为“自上而下推动型”方式。

1 由于本文的分析重点是单位团体献血的运作方式,这里只是顺带提出一些问题和分析思路,笔者将会另文专门探讨“血荒的组织根源”以及汶川地震后的“献血热潮”。

灾难时的献血场景又有所不同。灾难时期不像献血淡季,一般无法预料,因而具有突发性和危机性。2008年年初的冰灾和同年5月12日震灾后的献血,是灾后献血的两个典型案例。灾难下的动员几乎是全民动员、全民参与。汶川地震后几乎“全民”献血的景象不得不引起我们深思。如果这时我们依然用理性选择理论来分析公众的献血参与,解释力显然不强。我们不得不重新引入“情感”以及“大众心理”的因素,因而情感社会学和社会心理学的集体行动理论将会成为我们的分析工具。我们称灾后献血的运作方式为“情感推动型”。

结合上文分析,我们把四种状态下的献血运作方式简化为:节日献血-框架延伸型;淡季献血-自上而下推动型;灾后献血-情感推动型;常态献血-规范操作型(按照自愿无偿献血的一般规范实施)。假如我们把个体献血与团体献血的划分与这种不同时期的划分结合起来(见图 2),我们就会发现更细的分析领域。实际上,本文分析的正是团体献血与节日献血结合的状态。如果我们分析其他结合的情况,或许还有更多的发现。

|

图 2 自愿无偿献血形式的划分 |

本文旨在以T大学的一次“女生节”献血活动为关键案例,通过集体行动的有关理论,较为深入地分析了单位团体献血的运作方式,强调了框架建构、象征激励和结构易得性这三种机制的共同作用。这是把集体行动的理论应用到分析单位团体献血运作方式的一次尝试。本文的基本观点和结论如下。

其一,对单位团体献血运作方式的研究,应在历史背景下进行。自愿无偿献血在中国的开展不是一日触发,也不是一蹴而就的,需要在分析中国血液供给史的基础上才能深入地探讨这种制度的由来和现状,而不同的血液供给制度是“嵌入”于当时的社会结构的,因而对制度及社会结构的分析应成为研究单位团体献血运作方式的大背景。

其二,自愿无偿献血模式的运作过程,是一个意义框架不断建构和延伸的过程,这个框架在实践中逐渐获得广泛的认同。象征激励,即对符号、话语、意义、价值等的强调,不仅表达了对献血者的尊重,更重要的是促进了献血意义框架的再生产。

其三,单位团体献血的有效运作,并不仅仅依靠体制内资源的支持,而是单位内部的结构易得性。这种结构易得性表现为献血组织者与目标对象的平级关系、结构邻近性和结构可得性。综合来看,高校具有更大的结构易得性,故而也就成为团体献血的主体。

另外,献血在社会学视野中,至少从国内来看,还是一块有待开垦、且问题颇多的领域,本文通过类型化的操作,分出淡季、节日、灾后和常态献血的不同形式,并从社会学角度提出了一些问题,归纳出四种运作类型,以求抛砖引玉,希望更多学者加入到此领域的探讨之中。当然,本文只是试探性地用一个案例来探讨单位团体献血的运作方式,其中笔者提出了几个分析维度,这并不是表示其他单位团体献血活动也必然按照这个路径来开展,在单位团体献血的其他个案里,可能还有许多突生的资源可以动员和利用,但这个分析视角和思路,尤其是集体行动理论的引入,可以为分析其他类似团体献血活动提供一个参考,或许具有“类型代表性”(王宁,2007:2)的价值。

Alessandrini, M.2007. "Community Volunteerism and Blood Donation: Altruism as a Lifestyle Choice." Transfusion Medicine Reviews (4). http://europepmc.org/abstract/MED/17900492

|

安晓东.2007.日照市街头无偿献血者知识与行为调查[J].临床输血与检验(3). An Xiaodong. 2007. "Knowledge and Practice Research of Blood Donor in Street of Rizhao City."Journal of Clinic Transfusion and Lab Medicine(3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=LSXY200703029&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Benford, R.D. and David A. Snow.2000. "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment." Annual Review of Sociology (26). http://www.researchgate.net/publication/225089313_

|

Callero, P. L.1985. " Role-Identity Salience." Social Psychology Quarterly (3). http://www.researchgate.net/publication/236107132_Role-Identity_Salience

|

Callero, P.L., Judith A.Howard, and Jane A.Piliavin.1987. "Helping Behavior as Role Behavior: Disclosing Social Structure and History in the Analysis of Pro-social Action." Social Psychology Quarterly (3). http://www.researchgate.net/publication/236107126_Helping_Behavior_as_Role_Behavior_Disclosing_Social_Structure_and_History_in_the_Analysis_of_Prosocial_Action

|

陈潭.2007.单位身份的松动: 中国人事档案制度研究[M].南京大学出版社. Chen Tan. 2007.The Loose of Danwei Identity: A Research on Personnel Files of China. Nanjing University Press. |

Elster, J.1990. "Selfishness and Altruism." In Beyond Self-interest, edited by Jane, J. Mansbridge. Chicago: University of Chicago Press. http://www.biomedsearch.com/nih/Altruism-selfishness/12744145.html

|

Erwin, K.2006. "The Circulatory System: Blood Procurement, AIDS, and the Social Body in China." Medical Anthropology Quarterly (2). http://europepmc.org/abstract/MED/16770908

|

高东英、梁万年, 等.2007.开展团体无偿献血的必要性[J].临床输血与检验(3). Gao Dongying and Liang Wannian, et al. 2007. "The Necessity of Group Blood Donation." Journal of Clinic Transfusion and Lab Medicine(3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=LSXY200703037&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Goffman, E.1974. Frame Analysis. Cambridge: Harvard University Press.

|

宫伟、邱艳, 等.2006.北京市无偿献血工作的现状和思考[J].中国输血杂志(2). Gong Wei. and Qiu Yan, et al.2006. "The Actuality and Thinking on Blood Donation of Peking." Chinese Journal of Blood Transfusion (2).(in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgsxzz200602039 |

郭于华、杨宜音、应星.1999.事业共同体: 第三部门激励机制个案探索[M].杭州: 浙江人民出版社. Guo Yuhua, Yang Yiyin, and Ying Xing.1999.Career Community: A Case Study of Incentive Mechanism in the Third Sections. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House. |

Healy, K.J.2000. "Embedded Altruism: Blood Collection Regimes and the European Union's Donor Population." American Journal of Sociology(6). Embedded Altruism: Blood Collection Regimes and the European Union's Donor Population

|

——.2001. Exchange in Blood and Organs. A Dissertation of Princeton University.

|

——.2004. "Altruism as an Organizational Problem: The Case of Organ Procurement." American Sociological Review(3). http://www.researchgate.net/publication/241644118_Altruism_as_an_Organizational_Problem_The_Case_of_Organ_Procurement

|

——. 2006. Last Best Gifts: Altruism and the Market for Human Blood and Organs. Chicago: University of Chicago Press.

|

景军.2006.铁默斯预言: 人血买卖与艾滋病的孪生关系[J].开放时代(6). Jing Jun. 2006. "Titmuss' Prediction: The Twinborn Relationship between Human Blood Dealing and AIDS." Open Times(6).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=KFSD200606005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Lee, L., Jane A.Piliavin, and Vaughn R.A.Call.1999."Giving Time, Money, and Blood: Similarities and Differences." Social Psychology Quarterly 62(3). http://www.researchgate.net/publication/254415689_Giving_Time_Money_and_Blood_Similarities_and_Differences

|

李汉林.2007.转型社会中的整合与控制[J].吉林大学社会科学学报(4). Li Hanlin. 2007. "Integration and Control in a Transition Society." Jilin University Journal Social Sciences Edition(4).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JLDB200704012&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

李路路、李汉林.2000.中国的单位组织[M].杭州: 浙江人民出版社. Li Lulu. and Li Hanlin.2000.Danwei Organizations in China. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House. |

马凌诺斯基. [1922]2002.西太平洋的航海者[M].梁永佳, 等, 译.北京: 华夏出版社. Malinowski, B.K. [1922]2002.Argonauts of the Western Pacific, translated by Liang Yongjia, et al.Peking: Huaxia Publishing House. |

莫斯. [1925]2002.论馈赠[M].卢汇, 译.北京: 中央民族大学出版社. Mauss, M. [1925]2002.The Gift, translated by Lu Hui.Peking: Minzu University of China Press. |

蒙长江.2005.中国传统慈善文化的历史沿革及现实挑战[J].西南民族大学学报(人文社科版) (1). Meng Changjiang. 2005. "History Evolution and Reality Challenge of Traditional Charity Culture in China." Journal of Southwest University For Nationalities(1).(in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xnmzxyxb-zxshkxb200501011 |

默顿. [1982]2001.社会研究与社会政策[M].林聚任, 等, 译.北京: 三联书店. Merton, R.K. [1982]2001.Social Research and Social Policy. translated by Lin Juren, et al.Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

奥立佛、马维尔. [1992]2002.集体行动的动员技术[G]//A.D.莫里斯, 等, 主编.社会运动理论的前沿领域.刘能, 译.北京大学出版社. Oliver, P.E.and Gerald Marwell. [1992]2002."Mobilizing Technologies of Collective Action." in Advanced Field of Social Movement Theories, A.D. Morris et al.(eds.) translated by Liu Neng. Beijing: Peking University Press. |

奥尔森. [1965]2003.集体行动的逻辑[M].陈郁, 等, 译.上海: 三联书店. Olson, M. [1965]2003.The Logic of Collective Action, translated by Chen Yu, et al. Shanghai: SDX Joint Publishing Company. |

Oswalt, R.M.1977. "A Review of Blood Donor Motivation and Recruitment." Transfusion (17). https://academic.oup.com/her

|

秦晖.1999.政府与企业以外的现代化: 中西公益事业比较研究[M].杭州: 浙江人民出版社. Qin Hui.1999.Modernization beyond Government and Corporation: A Comparative Research of Commonweal Enterprise between China and West. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House. |

Simmons, R. G.1991. "Altruism and Sociology." Sociological Quarterly (32). http://psycnet.apa.org/record/1992-19809-001

|

Snow, D.A., et al. 1980."Social Networks and Social Movement." American Sociological Review (45).

|

——. 1986. "Frame Alignment Processes, Micro-mobilization, and Movement Participation." American Sociological Review (51). http://www.researchgate.net/publication/246234920_Frame_Alignment_Process_Micromobilization_and_Movement_Participation

|

斯诺、本福特. [1992]2002.主框架与抗议周期[G]//A.D.莫里斯, 等, 主编.社会运动理论的前沿领域.刘能, 译.北京大学出版社. Snow, D.A.and Robert D.Benford. [1992]2002."Master Frames and Remonstration Period." in Advanced Field of Social Movement Theories.A.D. Morris et al. (eds.) translated by Liu Neng. Beijing: Peking University Press. |

孙立平.2004."单位制"及其变迁[G]//转型与断裂: 改革以来中国社会结构的变迁.北京: 清华大学出版社. Sun Liping. 2004. "Danwei Institution and its Transition." In Transformation and Rupture: the Transition of China Social Structure form Reform. Beijing: Tsinghua University Press. http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=44558549 |

唐丽.2003.网络的生产[J].社会学研究(5). Tang Li. 2003. "Production of Social Network." Sociological Studies (5).(in Chinese) |

塔洛. [1992]2002.心智、政治文化和集体行动框架[G]//A.D.莫里斯, 等, 主编.社会运动理论的前沿领域.刘能, 译.北京大学出版社. Tarrow, S. [1992]2002."Mentality, Political Culture and Collective Action Frames." in Advanced Field of Social Movement Theories.A.D. Morris et al. (eds.) translated by Liu Neng. Bejing: Peking University Press. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=DOUB200701006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Titmuss, R.M.1970.The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy. New York: A Division of Random House.

|

王宁.2007.个案研究的代表性问题与抽样逻辑[J].甘肃社会科学(5). Wang Ning. 2007. "Representational Problem and Sample Logic of Case Study." Social Sciences in Gansu(5).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GSSH200705001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

王巧玲.2002.中国血液安全问题的制度分析[D].北京: 中国人民大学硕士学位论文. Wang Qiaoling. 2002.An Institution Analysis on China Blood Safety. Peking: A Dissertation of Renmin University of China. |

阎云翔.2000.礼物的流动[M].李放春, 等, 译.上海人民出版社. Yan Yunxiang. 2000. The Flow of Gifts. translated by Li Fangchun, et al. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

叶书来.2006.医科大学生无偿献血和捐献造血干细胞知识、态度及行为分析[J].中国输血杂志(4). Ye shulai. 2006. "Knowledge, Attitude and Practice Analysis on Blood and Hemopoietic Stem Cell Donation of Medical Undergraduates." Chinese Journal of Blood Transfusion (4).(in Chinese) http://lib.cqvip.com/qk/81668X/200001/22747484.html |

应星、晋军.2000.集体上访中的"问题化"过程[G]//清华社会学评论(特辑).厦门: 鹭江出版社. Ying Xing and Jin Jun. 2000."Probleming Process in Collective Appeal." In Tsinghua Sociological Review(Special Collection). Xiamen: Lujiang Publishing House. |

应星.2007.草根动员与农民群体利益的表达机制[J].社会学研究(2). Ying Xing. 2007. "Grassroots Mobilization and the Mechanism of Interest Expression of the Peasants Group." Sociological Studies (2).(in Chinese) http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=24065608 |

Zaller, N.2006.To Donate or Not to Donate: An Analysis of Blood Donors and Blood Donation Kknowledge, Attitudes and Practices in Northwestern China. Ann Arbor, Mich.: UMI.

|

赵鼎新.2006.社会与政治运动讲义[M].北京: 社会科学文献出版社. Zhao Dingxin. 2006.Teaching Materials on Social and Political Movement. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

郑丽勇、施建军.2004.激励的结构: 基于员工偏好的激励均衡模型[J].南京社会科学(11). Zheng Liyong and Shi Jianjun. 2004."The Structure of Encouragement: Balanced Encouragement Mode Based on Staffs' Preference." Social Sciences in Nanjing (11).(in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=njshkx200411001 |

周秋光、曾桂林.2007.中国慈善思想渊源探析[J].湖南师范大学社会科学学报(3). Zhou Qiuguang.and Zeng Guilin.2007. "An Inquiry into the Source of Philanthropic Thoughts." Journal of Social Science of Hunan Normal University (3).(in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=HNSS200703031&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30