许多中外学者都采用上世纪五六十年代流行于西方的“绅士统治”或“乡绅社会”范式讨论晚清和民国时期农村的基层政治(李怀印,2004)。他们将这一时期中国乡村基层政治的形态概括为绅士控制(张仲礼,1991;费孝通,1948;王先明,1997)。杜赞奇(2003)认为用“乡绅社会”模型分析解放前复杂的中国农村社会和绅士统治过于整齐划一,缺乏差异性和独特性解释,他采用权力的文化网络及“保护型经纪”和“赢利型经纪”体制讨论晚清和民国时期基层政治的不同特征。

本文借助权力的文化网络(cultural nexus of power)理论视角,采取民族志田野调查的方法,细致再现蚌岚河槽解放前主族控制和毕摩操控的村落政治局面。本研究通过对蚌岚河槽解放前基层政治形态的深度描述1,旨在说明相对于杜赞奇等学者(杜赞奇,2003;张鸣,2001;林耀华,2008;柯鲁克,2007)笔下的一般汉族农村,少数民族地区基层政治的形态具有明显的独特性和差异性。强化少数民族村庄解放前基层政治民族特色的研究,既有助于学术界深入理解解放后中国共产党对少数民族地区的社会政治改造,也能够对杜赞奇的研究结论做出有益的补充。

1 我之所以选择少数民族村落作为田野研究的据点,是因为八年前(2001年)香港理工大学应用社会科学系与云南大学合作,在云南省推动了一项名为“探索一个中国农村社会工作发展的能力建设模式——以云南为例”的行动研究。从2001年至今,我一直参与此项目。当初地方政府某主要领导之所以大力支持本课题研究人员在少数民族村落扎根,其原委在于该领导既期望我们进村“扶贫”(算是引进了一个扶贫项目),也碍于他本人与相关研究人员之间的同学情面。自上而下的行政“引进”,使我们非常顺利地融入了村庄。起初我作为社会工作专业的实习生之一,在村里连续居住了两个多月,与许多村民建立了深情厚谊和信任关系。此后我们以农村社会工作介入项目的形式持续在村里开展工作。2001年至2007年课题组主要围绕文化与发展的主题在村庄开展农村社会工作(有兴趣的读者请参阅:村民和项目工作者合著《文化与发展的践行——平寨故事》,2007,民族出版社),2007年至今我们又以生计与发展的主题开展“城乡合作、公平贸易,共创生态文明与可持续生计”项目(有兴趣的读者请参阅:张和清等《优势视角下的农村社会工作:以能力建设和资产建立为核心的农村社会工作实践模式》,2008,《社会学研究》,第6期)。本文是根据这期间笔者完成的博士论文部分章节改写而成。

本研究具体收集资料的方法包括对陈玉清1和董长根2等重要的报导人(informants)或故事“主角”(卡瑞伯、米勒,2003;刘仲东,1996)进行口述史(oral history)访谈,3透过他们讲述曲折的“从政”经历或传说故事,将基层政治的形态及村落复杂的、多层次的、相互交替的文化权力关系的历史脉络呈现出来(赖诚斌、丁兴祥,2002:179)。

1 本文所涉及的所有人名、村名,均按照学界规范作了化名处理。陈玉清,出生于1935年,土改时是青年民兵,担任绿寨第一任合作社社长,以后长期担任大队书记等直到1988年被免职。

2 董长根,70多岁,他是村里德高望重的毕摩(神职人员)之一。他为人谦和,经常被村民请去为生老病死者“念经”,他会用草药给村民们治病,大家都亲切地称他为董大爹。他讲述了大量的村寨历史并亲笔写了《绿寨情、景、史》,本文许多资料来源于对董大爹的深度访谈或他亲笔撰写的故事。

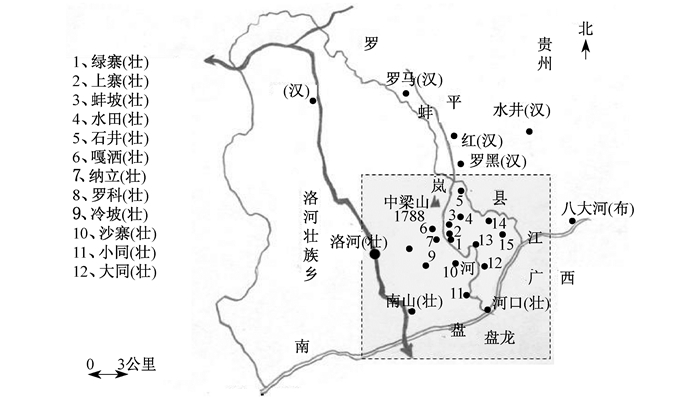

3 蚌岚河槽居住着壮、苗、彝、汉四种民族,面积52平方公里,人口3 184人,由绿寨和沙寨两个行政村,15个村组(组成)。受地域的限制,我虽然遍访槽区15寨,但我的田野访谈仅在绿寨壮族中完成,因此,本文的口述访谈资料仅限于绿寨壮族,尤其是曾担任槽区大队书记的陈玉清。其他村寨及民族的资料除了来自陈玉清的口述访谈,还大量采用官方土改时期的档案记载。对槽区苗、彝、汉等人口较少民族的访谈不充分,是本研究的局限所在。

为了突破口述史的限制(记忆模糊等),笔者深入县档案馆查阅了大量当年土改工作组的原始档案记录和县志。借助这些丰富的官方第一手资料,笔者对蚌岚河槽地区主要村寨之一的绿寨解放前基层政治的历史文化脉络的理解逐渐清晰起来。

最后需要说明的是,笔者之所以选择民族志田野调查辅之于档案文献,是因为其方法和资料颇适合笔者的研究旨趣、理论取向和所要探讨的问题。然而,相对于其它方法,这些方法也有明显的局限性,正如理查德·谢弗(Schaefer,2006:23)所言,“不论社会学家的研究目的为何,他们的研究都将受到他们的研究观点的限制。如同理论一样,研究的结果就像舞台上的探照灯,虽然能够照亮舞台的一角,但舞台的其它部分却仍然维持在相对黑暗的情境之下。”

一、权力的文化网络当代最具独创性的权力分析来自法国思想家M.福柯,他的权力关系理论将权力视为过程-事件、关系、策略、效果、网络等。他“将权力既不是看作系统的媒介,也不是个人占有的财产,而是通过贯穿社会关系的线或不断在各种事件中发挥作用的技术”(李猛,1999)。M.福柯不相信权力是一部分人拥有而大部分人没有的东西。他认为权力的体现不再是统治阶级相对于被统治阶级,或者国家相对于社会的二元对立,也不是层级式的(hierarchical)自上而下。M.福柯认为:“权力应该首先被看作是一种生产性的实践或者说生产性的网络,作为生产性实践的权力,体现了权力作为事件(event)的一面,它具有复杂多变的技术形式,通过社会肌体的各个不同局部点,体现为形形色色的灵活策略,而不是死板的规则;而作为生产性网络的权力,则体现了权力作为关系(relation)的一面,这种‘阴暗而结实的网’不断创造出社会成员关系之间的崭新联系,在不同社会组织之间建立新的相互作用线”(转引自同上)。

受M.福柯等学者有关权力关系(作为生产性网络的权力)理论的影响,杜赞奇(2003)放弃了权力即“暴力、强制、说服以及继承原有的权威和法统”的理解,而提出了“权力的文化网络”的理论架构来探讨国家政权与乡村社会之间的互动关系。杜氏超越了使用“乡绅社会”和“儒家思想”等概念分析政治变迁的做法,他用“权力的文化网络”概念,将帝国政权(国家)、绅士及其它社会阶层的互动关系置于同一框架中来予以理解,并将文化及合法性的分析置于权力赖以生存的组织基础之上,从而使乡村社会的多种组织体系及塑造权力运作的各种规范等所构成的文化网络显得清晰起来。1杜赞奇指出:“在组织结构方面,文化网络是地方社会中获取权威和其它利益的源泉,也正是在文化网络之中,各种政治因素相互竞争,领导体系得以形成”(同上:15)。

1 杜赞奇(2003:3-4;15)所说的“乡村多种组织体系”包括不断相互交错影响作用的等级组织(hierarchical organization)和非正式相互关联网(networks of informal relations)。诸如市场、宗族、亲戚、朋友间的相互关联,构成了施展权力和权威的基础。杜氏所谓的“各种规范”指文化网络中的“文化”,其意涵是“扎根于这些组织中、为组织成员所认同的象征与规范(symbols and norms)。这些规范包括宗教信仰、内心爱憎、亲亲仇仇等,它们是由文化网络中的制度与网结交织维系在一起。这些组织攀援依附于各种象征价值(symbolic values),从而赋予文化网络一定的权威,使它能够成为地方社会中领导权具有合法性的表现场所。换句话说,是处于提高社会地位、威望、荣耀并向大众负责的考虑,而并不是为了追求物质利益,这是文化网络中出任乡村领袖的主要动机。”

杜赞奇(同上:25)的文化网络强调组织系统中权力生产的文化及合法性分析,突出文化网络是角逐权力的场所,是接近各种资本的工具,更是正统权威产生、表现及再生的发源地。我们可以透过文化网络审视正统权威、认受性的来源及历史变迁。

按照杜赞奇(同上:178-179)的研究,直到晚清(1900年前后),在中国乡村“权力的文化网络”中,“最直接而且最典型的权威则体现在宗教和宗族组织之中;在那些血缘聚落,即村政与宗族相一致的村庄,乡村政权则掌握在由宗族代表组成的公会之中。义务型庙会组织为乡村精英提供了施展领导才能和尽其社会责任的场所……”传统国家对宗族意识和宗教信仰采取默认和宽容的态度。在宗教领域,国家政权一直想方设法将其文化霸权加于大众信仰(关帝儒教化的努力等),国家在传统宗族组织及大众信仰中增添了儒教伦理规范。杜赞奇(同上:179)的结论是,“晚清国家政权基本上成功地将自己的权威和利益溶合进文化网络之中,从而得到乡村精英的公认。”

杜赞奇(同上:179)认为,“进入20世纪之后,国家权力的扩大及深入极大[地]侵蚀了地方权威的基础”,国民政府的政权建设严重损害了乡村文化网络。“现代化过程中国家政权完全忽视了文化网络中的各种资源,而企图在文化网络之外建立新的政治体系”。结果“‘闾邻制’取代宗族组织的‘代表制’,文化网络的政治功能逐渐消失”,乡村宗教被破坏。民国政权未能有效地利用并发展旧的信仰和权威,现代化的新型政治学说(政治体制)不仅没能替代传统乡村文化网络,而且也无法使乡村领袖和国家政权合法化。相反,现代国家迫于财政需求增长的压力,利用赢利型经纪体制(赢利经纪人)强征赋税,导致国家“政权内卷化”,国家权威及认受性衰落,现代化政权建设彻底失败。

借助杜赞奇“权力的文化网络”分析,本文首先从族群内部的宗族关系和宗教信仰两方面深度描述蚌岚河槽解放前主族控制和毕摩操控的村落政治格局。作为一个典型的族群杂居村落,“权力的文化网络”还突出地表现为各族群间错综复杂的权力角力(negotiation)。

关于族群的讨论,菅志翔通过对国内外文献综述的分析总结道,“族群是在较大的文化和社会体系中具有自身文化特质以及体制特征的一种群体,其中最显著的特质就是这一群体的宗教、语言、其成员所具有的对共同起源的信仰以及共同的群体身份感”(菅志翔,2007);而族群认同强调“特定人群共享的规范、价值观、信仰、文化符号/象征与文化实践活动”,“族群团体鼓励一种至少部分基于共同神话、祖先的归属感”(伯克,2004:234)。

与人类学关注族群内部文化及认同不同,“社会学有关族群的研究侧重于从‘关系’(relations)的角度来讨论问题,族群关系是社会学族群研究关注的焦点。对于社会学家来说,一个族群总是存在于与其他族群的互动关系中。因而,社会学的族群研究,在很大程度上讲,是族群关系的研究,主要致力于族群关系的描述和解释”(马雪峰,2007)。

从社会学关于族群关系研究的几种理论视角中,本文借鉴“权力-冲突范式”中的“不平等”(inequality)、“权力”(power)、歧视(discrimination)等概念来描述解放前蚌岚河槽族群隔阂的状况。在“权力-冲突范式”中,既强调因族群间的文化差异导致族群歧视,更注重不同族群在结构上不平等的权力关系。

二、主族控制我第一次进村(2001年)是乘坐乡政府的专车。这条十多公里的简易林区公路,是一条常年无人养护的烂泥巴山道,一般只有吉普车或拉木料、矿石的大货车在这样的山道上行走。从乡上到村里需要四五十分钟的车程。那天,车在山脊河谷间蛇行,我望着窗外日渐茂密的森林,想象着村里人的模样,很是兴奋。渐渐地,我眼前出现了一条清澈的小河——蚌岚河,河两岸坐落着若干寨子,村寨周围铺满了油菜花,蚌岚河道沿着周边的山脉蜿蜒延伸,形成一条“马槽”般的河谷。我突然明白为什么民国以来地方官员要将一条河的流域称为一个“槽区”。

董长根说:“现在的沙寨和绿寨两个村和周围的十五个寨子(自然村)在90年代以前一直是合在一起的,称为槽区。但我们绿寨和沙寨并不是自古就在的老桩桩(原始聚落),山上的苗族和汉族是很晚才搬家过来的,我们沙人跟他们不一样。”很显然,从民国开始,官方为了实现对槽区的有效统辖,在行政划区时将两个寨子合并起来统称为槽区,直到上世纪90年代随着槽区人口激增,政府无力有效地管理,才将绿寨和沙寨分立成为两个独立的村公所(村委会)。所以,所谓槽区的称谓实际上是县乡政府或外界对“一槽人”的行政想象。从民国开始,洛河区就以河槽为单位建立保甲制度,推动国家政权建设,把一条河的流域称为一个槽区,把世代沿河杂居在一起的各个族群统称为槽区人。

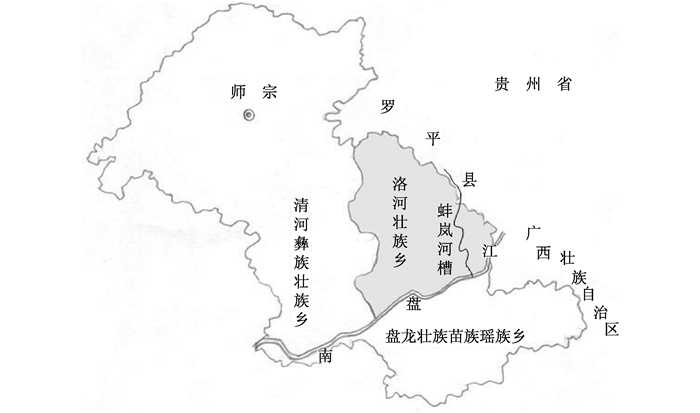

清末至民国时期,在民族国家的建构过程中,国家以槽区为单位进行行政规划,一槽人被编制到一个基本行政单位。民国21年(1932年)蚌岚河槽被称为洛河镇第五区沙寨乡,统辖槽区十几个村寨。以后国民党加紧乡里控制,推行保甲制度,1941年蚌岚河槽称七槽乡沙寨保。1949年以来,国家行政区划不断变化,蚌岚河槽几经反复,土改时期归第四区管辖,集体化时期属于河洛公社沙寨管理区,以后称为沙寨大队。1979年沙寨大队被一分为二,蚌岚河上游属绿寨大队,下游仍称沙寨大队。1984年机构改革,又将绿寨、沙寨合并成立沙寨民族小乡。1990年乡改村,成立沙寨和绿寨两个村公所(县志:1997)。2000年第一届村委会选举后,村公所改称村委会,沙寨和绿寨村委会的称谓一直延续至今。目前槽区辖15个民族村寨,居住着壮、苗、彝、汉四种民族(汉族仅60余户,230多人),壮族为主体民族。槽区总人口为3184人(绿寨1506人,沙寨1678人),总户数为708户(绿寨361户,沙寨347户),总面积为52平方公里(绿寨23.2平方公里,沙寨28.8平方公里)。槽区与周边的村寨始终保持着千丝万缕的联系。

|

图 1 洛河乡在师宗县的位置 |

|

图 2 蚌岚河槽十五寨 |

宗族作为族群认同的纽带和权力的文化网络中施展权威、权力的基础,深刻影响了槽区的族群关系和村政。杜赞奇(2003)认为宗族和宗族集团在中国农村社会的组织体系中发挥着重要的作用。他认为村落组织是由拥有共同祖先的血缘集团和经济上相互协作的家庭集团组成,宗族是高于家庭的血缘组织集团。杜赞奇所说的宗族和宗族集团(组织)在槽区类似于主族和主族帮派。实际上直到土改(1952年)为止,村落的社会政治面貌始终是主族控制及毕摩操控,这与杜赞奇研究的华北农村根本不同。

尽管民国政府为了强化乡村控制,于1941年就在槽区设立了沙寨保,但由于这里山高林密,位置偏僻,民国的保甲组织在槽区的影响力非常有限,乡保长的作用仅限于征粮和护路。村落的社会政治局面几乎完全被主族与主族帮派操控着。

据董长根回忆,临近解放那几年,槽区道路上经常有毛贼1抢劫,乡保长组织人马维护村寨的社会秩序,深受村民拥护。那时候赶街上路的人和远处过来做生意的人都是人挑马驮,他们经常路遇毛贼抢劫;在山间小路和南盘江船上还发生过毛贼打死人或故意翻船的事故。当时“下三乡”归何廷珍统辖,洛河乡由王家太控制,槽区还有乡保长管理。乡保长任命许多保路员,深入各村,守寨护路,防止毛贼侵扰。当时蚌岚河槽的护路员在当地招了一些护卫兵,每天扛着枪,打着红旗,在山间小路上巡护,保护当地人和过往的生意人一路平安。护路员的行动打击了毛贼的嚣张气焰,深受村民的赞赏,村民们主动拿出酒肉和金钱等慰劳护路兵。2除了维护社会治安,乡保长们还负责征粮纳税。许多老人认为民国时期槽区的粮税负担不重,“交皇粮”是自古以来的老规矩。老人们对合作社时期的征粮和大跃进时的粮荒却记忆犹新。由此可见,直到土改,蚌岚河槽幷没有出现杜赞奇(2003:180)所说的赢利型经纪体制滥征赋税,导致国家政权内卷化的状况。

1 “毛贼”是指民国初年就已经存在的“山大王”及其追随者,他们活动于崇山峻岭间,以抢劫为生,也会劫富济贫(县志:168)。毛贼不同于后来中共所称的“政治土匪”。

2 参考了董长根撰写的《绿寨情、景、史》。

在国家力量比较弱小的槽区,主族控制的传统根深蒂固,当时村寨由势力相当的多宗族联合操控,村里的大小事情都由村寨的几大主族或主族帮派共同决定并付诸实施。各宗族组织之间的关系颇似Emily(1973)在中国其他地方所观察到的那样,既有合作又有竞争,促使同族更为团结,一致对外。

董长根所属的主族的后裔们对沙人的源流、宗族、土地关系等情况如数家珍。董长根本人曾非常自豪地说:“听老一辈人讲,自开天辟地以来,我们李、董、王三大主族就一直住在寨子里,我们是土生土长的大家族。唐朝时我们的祖先最兴旺发达了,寨子里人多势众,有666户,3 800多人!”董还说自己小时候曾在绿荫山上捡到过许多唐朝的方孔铜钱拿线串着玩,山上还有许多古代的残瓦碎片和层层被烧焦的大米等。董长根经常以“铁”的史实向后生们和外来者显示族群的历史悠久。

在槽区最兴盛的时期,李、董、王三大主族凭借人多势众和武功高强,在槽区称王称霸。主族们还联合起来到处征战,战争波及盘龙槽、洛河槽、黑耳槽等地,最远征战到邱北县(接近广西)。有一次,三大主族攻伐黑耳槽,抢掠到大量的物质财富,但回来后主族们分赃不均,出现内讧。黑耳槽人得知三大主族闹矛盾,便迅速组织人马突袭槽区。这次战争三大主族猝不及防,几乎没有抵抗就失败了。当黑耳槽人攻进寨子时,全村人都躲进绿荫山。黑耳槽人不仅放火烧光了村寨,还射死了主族帮派的总头目,此后槽区的沙人及三大主族便一蹶不振。这就是黑耳槽战争。

当主族被打败后,村寨的资源和权利如何重组呢?奇妙的“米舂分地”显示了主族控制中的权力关系。黑耳槽战争失败后,整个村寨田地荒芜、房屋被毁、百废待兴。三大主族决定重分田地,具体的分配办法是凭借实力获取资源。各主族派出身强力壮者参加比赛,全族人都到现场呐喊助威,以便从士气上压倒对方。具体比赛的规则是大力士们肩扛一二百斤舂米用的石磨盘从山脚往河谷方向行走,走到哪里,其脚下的土地就属于他的主族。结果李、董两家势力最大,走得最远,他们得到的土地也最多,而王家力气小,走不动,他们家族得到的土地最少。蚌岚河左岸大部分土地是李家的,右岸大部分土地归董家所有,王家只有零星的土地。“米舂分地”确定的主族土地占有状况一直延续到土改时期。经过“米舂分地”,槽区逐渐安定下来,主族间基本上实现了和平共处。

槽区主族的实力较量还表现在主族帮派间的相互竞争,主族帮派的权力斗争深刻影响了槽区的文化权力关系和政治形态。主族帮派就是宗族集团,一般是几个自然村的主族联合起来抗衡其它主族帮派,以取得主族控制的优势。1949年以前,每个自然村都有几个相对显赫的主族,蚌岚河槽历史上一直存在着势均力敌的两大主族帮派。一个是下寨、上寨、蚌坡、嘎洒四个自然村的联合体;另一个是沙寨、大小同、纳立等帮派。这种历史文化脉络下的主族联合体与民国以来国家主导下的行政村(组)划分有着本质的区别。1主族控制还表现在主族帮派通过独特的文化示威仪式及权力运作,向对方显示帮派的实力和权威,以强化主族帮派的内部团结,稳定主族控制的权力基础。

1 绿寨主族帮派与沙寨主族帮派的区分与今天绿寨行政村与沙寨行政村的划分有本质的区别。前者主族联合是基于村落的血缘、风俗习惯、宗教仪式等文化历史渊源而构成的“小区共同体”;而后者是基于现代民族国家区域控制和领土完整而构成的行政村组,虽然行政村组的划分也遵循历史文化脉络,但基本上是按照行政组织原则将文化区域按照行政界限打破了。例如,今天的绿寨村除了原有的四个自然村外,还加入了以前属于沙寨的纳立,属于洛河的罗斜,属于罗平的水田和石井;沙寨村除了沙寨、大小同,还包括了后来的岔河和山区的苗族、彝族村寨;江边的河口又被划出去属于另一个村公所管辖。2000年我们(古学斌、张和清、杨锡聪,2007)撰写了一篇题为“专业陷阱与文化识盲:农村社会工作实践中的文化问题”的文章,深入探讨了专业价值观与村落文化之间的巨大落差。通过我们在村庄一些具体的失败案例,反省到因为对村庄的宗族关系(主族)没有文化敏感,这种“文化识盲”导致了“好心办坏事”。我们倡导源于西方的社会工作专业要在中国村落文化中落地生根,就必须将社会工作的价值观、方法和技巧等置于当地的文化历史脉络中去理解和实践,否则,必然会遭遇到非常尴尬的境况。

村民们将主族帮派之间互相对峙、震慑对方、树立权威的示威仪式称作“喊龙同”(译音)。每年农历五月属兔的那天,中下寨、嘎洒等一个帮派,总称绿寨主族;沙寨、纳立等一个帮派,总称沙寨主族,两个帮派都会在这天向对方显示自己的实力。“喊龙同”前,主族们都要做最充分的准备。要预备新衣服,准备好锣鼓鞭炮,甚至还要将火药枪擦亮,一些领头者还会提前带领村民练习对骂口号等。当万事齐备时,主族帮派首领一大早率领全村男女老少来到蚌岚河边,双方以河为界,站在各自的山头上针锋相对。刚开始,两边阵地上的气氛像过年一样隆重而热烈,全村寨的男女老少身着盛装,敲锣打鼓,河岸两边彩旗飘扬,一派祥和。没过多久天空一阵枪响,全场气氛突然紧张起来,喧天的锣鼓嘎然而止,在一些人的带领下双方开始隔河对骂,骂声中充满了歧视和欺骗的火药味。一般哪方气势大,骂声震耳,就说明那个帮派人多势众,就算在“喊龙同”中取胜,预示着该帮派来年人丁兴旺,风调雨顺。“喊龙同”也有一些不成文的规矩,如果发生武力冲突打死人,概不负责任。每次双方对骂时都会有小伙子对天开火药枪,但谁也不敢对人开枪,只是用这种方法震慑对方而已。有一次“喊龙同”时,出现了犯规,沙寨帮派喊不过绿寨,就越过河界,进入绿寨的领地,践踏庄稼,双方发生流血冲突,但最终沙寨人打不过绿寨人被迫撤退了。董长根说,土改时槽区“喊龙同”的习俗被政府当作封建迷信取缔了。1

1 参考了董长根撰写的《绿寨情、景、史》。柯鲁克夫妇曾描述了山西省十里店村的宗族争斗与合作。他谈到了每年正月十五,三个宗族举行灯会,并象征性的互相戏谑,有时还会发展到真的斗殴。这种情况与“喊龙同”非常相似,充分说明了宗族组织之间的竞争(柯鲁克夫妇,1982)。

主族的权力运作除了体现在武力争霸,强势分田等实力较量中,还表现在“主族合议”的传统规矩上。自古以来,村寨的重大事项都是由几大主族合议并负责实施,绝不会出现家族独揽或个人独裁的情况,主族合议成为村民们理事的规矩。实际上主族们不仅依靠武力取得权威和认受性,他们的荣誉和威信更多地来自主族们对村庄和村民承担责任并提供的庇护。

村里遇到诸如被汉族驱赶到蚌岚河重建新寨,“封盐井”以阻挡汉族侵犯等大事情时,都是由主族们协商决定并主持具体的祭祀仪式。在筑坝修路等村庄的公益事业中,主族们也扮演着核心的角色。蚌岚河槽气候多变,雨季经常遭遇洪涝灾害,枯水季节,因为没有水坝,村民们只能在河边望水兴叹。修建一条滚水坝灌溉农田成为大家的梦想。1944年,上寨、蚌坡董、黄、刘三大主族经过协商,请罗平的师傅过来筑坝。三大主族承担了筑坝师傅的全部报酬(合计860升粮食),并负责师傅们两年的住宿和伙食费等日常开销。水坝完工后,可以灌溉数百亩良田。这道坝相当坚固,至今仍在使用,几乎所有农户都从中获益。2

2 参考了董长根撰写的《绿寨情、景、史》。

主族们除了在筑坝等村公益事业中发挥作用外,还在村民与国家之间扮演着村寨保护人的角色。村民遇上难处,都会向主族寻求保护,主族们也当仁不让地代表村寨与民国保甲组织讨价还价。在许多村民的回忆中他们与民国乡保长的关系仅限于交粮纳税,村民们一般都会按照老规矩交纳“皇粮”,即使遇到麻烦,主族们也会替村民做主。主族们还影响着家户之间的经济协作关系。1

1 主族们在村民的生产、分配和交换关系中也发挥着重要的作用,比如栽秧、种姜,包括妇女绕线等农活,家户之间普遍采取“换工”的方法,合作生产。主族之间的经济合作关系是很有意义的研究课题,不属于本研究关注的范围,值得另辟专题深入研究。

总之,与王甫昌(2003)和王铭铭(1997)的研究相似,在槽区权力的文化网络中,促使同族人对共同祖先、源流、迁徙过程、民族英雄、祖先财产等的认定,是主族控制的基本方式,主族们首先通过族群或主族悠久历史的集体记忆、祖先们的征战故事,2特别是各种文化示威仪式等,建立主族的权威和认受性,从而强化族群的文化身份认同。“黑耳槽战争”、“米舂分地”、“喊龙同”等故事向我们诉说了主族控制中的人多势众和声势浩大。所谓“势”,按照辞典3有两种解释:一是权柄、地位、资财等所显示的力量,例如势力、权势、仗势欺人等等;二是事物发展的趋势、局势。而就蚌岚河槽地区的主族控制而言,就是运用权柄、地位、财产等与他者“占势”的过程,一方面是向对手显示威力,另一方面,试图通过左右局势的发展方向,在权力关系中获得支配地位。这些关于主族源流、霸权的故事,在为族群正本清源的同时,也说明在村寨的文化网络中,武力征伐和示威仪式等是主族和主族首领(毕摩)权威和认受性的重要来源。文化网络中的主族合议也是主族控制的基本形式,村里的大小事情都是由主族合议决定,主族们通过举办村寨的公益事业,为村民提供庇护等方式,获得权威和认受性。

2 有关沙族的起源在当地有许多口述版本,其中流传于黑耳槽的说法最具有传奇色彩。在天连天水连水的远古时期,玉帝在一个葫芦里放了三十六颗仙丹及一对男女婴儿,丢到浩瀚的大海里,随波逐浪,漂流十八年,被巨浪掀到沙滩上,葫芦被撞成两瓣,这对青年从葫芦里走出,结拜为夫妻,繁殖了人类,因为他们居住在依山傍水的沙滩上,所以就叫“沙人”(李凤仙,1989:11)。蚌岚河槽的老人家和“壮族故事”(云南省师宗县文联,1993:3)都讲述了“人类的再繁衍和日月的由来”的故事。古时候,天很低,压在竹子上,竹子长不高,竹尖勾垂着往下长。有一年发大水,大地淹没了,水势还在猛涨,把天顶上去。世上的人像稻草一样漂浮在茫茫的水面;像沙石一样沉进深深的水底。人都被淹死了。只剩一家兄妹三人!哥哥急忙把弟弟妹妹装进一个很大的葫芦。刚装好,“哗”的一声,巨浪把哥哥卷进漆黑的深渊,葫芦被托上高高的浪峰逐流飘浮……(兄妹)成亲只一天就生出一个小孩。小孩没有手脚,没有头,人不像人,鬼不像鬼。兄妹俩很悲痛。那抱洛驮(传说中知天知地的仙人)又来了,安慰他们说,不必忧伤,他有办法。他背着他们将小孩剁成肉粒子,一把一把地撒在大地上。肉粒子变成了树、草、马、牛、鸟……此外又向四周撒出了九十九把;石板上沾着点肉渣,他也用菜刀刮下撒出去,于是便成了百家姓……撒落在平原、坝子的是汉族;滚到山沟的是苗族;落到山顶的是彝族;掉在水边的是壮族……从此人类又发展起来了。哥妹俩繁衍人类有功,抱洛驮将兄妹俩带到天空,封哥哥做太阳,封妹妹做月亮。兄妹俩便挂在天空,永远照着他们的子孙后代。

3 《朗文中文高级新词典》(香港,1998:172)。

在权力的文化网络中,主族首领——毕摩在各种祭祀活动和禁忌习俗中也发挥着领导和监督的作用,这也是主族控制的重要形式。

(二) 毕摩操控毕摩作为主族控制的核心人物,在主族或主族帮派的重大事件中发挥着组织领导的作用,他们还和主族首领一起通过对村民们宗教信仰和禁忌习俗的操控,有力地控制着乡村社会。杜赞奇(2003:178)的研究结论认为,“乡村社会中最直接而且最典型的权威则体现在宗教和宗族组织中”。1949年以前,蚌岚河槽的政治权威明显地从主族操控下的宗教组织及其活动中表现出来。杜氏系统地考察了宗教组织、信仰、教义和仪式等大众宗教在文化网络中的作用,他根据组织规模和联合的原则将乡村宗教分成四种类型。按照他的分类标准,解放前槽区宗教组织的规模与主族帮派的势力范围基本上吻合,属于第三种类型(2003:86)。因此,就宗教圈而言,槽区划分为绿寨和沙寨两个村寨,1宗教组织的规模刚好与村界相符。

1 从行政区划的角度,国家习惯将绿寨、沙寨族群杂居的村落认定为“一槽人”。其实从历史文化的角度,特别是从宗教圈而言,绿寨和沙寨明显是两个主族帮派,在村民们心目中他们分别是绿寨人和沙寨人。

主族帮派也是村寨唯一的宗教组织,村民是组织的自然成员。村寨供奉着全村的保护神——“神山”、“神树”、“老人房”。2槽区的宗教和宗族组织是合一的,宗教领袖就是宗族首领,负责各项宗教和宗族事务,并主持村公务。解放前沙人没有建立起统一的族群政权,也没有本族群的文字,所以,毕摩便成为族群历史文化的传承者。毕摩一般都有超常的记忆力,他们能够将族群历史文化、重大事件等烂熟于心,通过宗教仪式传达给村民,以建立族群文化身份认同。1毕摩最重要的职能是主持宗教祭祀仪式和制定禁忌规条,他们凭借宗教文化网络和自己渊博的人文地理知识树立威信。毕摩既不是村民的代理人和政府的经纪人,也不是村寨的管理者,他们是宗教领袖,其权威和认受性来源于精通宗教知识、主持祭祀仪式、举办村寨公益事业等等。在国家与村民之间扮演村寨保护人的角色也为毕摩赢得了村民的广泛尊重。

2 直到今天壮族的宗教仍然保持着原始的自然崇拜、祖宗崇拜和鬼神崇拜。“壮族是‘物我合一’的自然崇拜文化……在他们心目中不但把植物、动物等生物与人类相等同,而且把石、水、土等无生物也一样与人类相等同……”(廖明君,2002)。他们非常崇拜传说中的始祖“抱洛驮”,所以,村寨的风水宝地都供奉着祖先的身“老人房”(参考董长根《绿寨情、景、史》)。在整理“村史”时我还深刻地体会到壮族的天体崇拜。一个太阳、月亮、星星、云霞、露珠的拟人故事,在控诉男权暴力的同时,呼唤着凄美的母子情意(2002:39-40)。

1 王时阶(2004:191)谈到:“壮族历史文化的传承,主要是靠巫师、师公、道公等宗教祭师来进行。这些人不仅是宗教的祭师,而且一般还是本家族、氏族或民族的头人,他们熟悉本家族、氏族或民族的情况,能背诵家族、氏族、民族的起源、神话、传说,能叙述家族、氏族、民族的迁徙路线和重大历史事件,能通晓本家族、氏族或民族的风俗习惯、家谱、族谱,壮族先民在历史上创造的这些优秀文化,大多通过他们的口碑保存、流传下来。”

有一天我去毕摩董长根家聊天,一进门看见他正戴着一幅老花镜读一本如何看风水的书,桌子上还放着几本有关阴阳八卦、生辰八字和中草药知识的书籍。我立刻明白董长根为什么会算命、看风水、主持宗教仪式,用中草药治病救人。董长根治病一般先“念经驱鬼”,然后再用草药外敷内服,效果很好。正是依靠这些能力,董长根在村民中很有威信。我问他:“解放前村里的毕摩也是自学成才吗?治病时也使用这两种方法吗?”他深有感触地说,“不是的。那时候学毕摩学医比现在辛苦多了,要跟专门的师傅做学徒,要学很多东西,不像现在,没有条件,只能偷偷自学了。听说那时候毕摩治病会念经,也会用草药……”他还说,“解放前毕摩的权力很大,很有威信,村里的重大活动都是由他们主持的。”由此可见,1949年以前村寨的主族控制还突出地表现在主族首领——毕摩对村民宗教信仰的操控。毕摩通过对宗教组织、仪式、教规等的权力操控,使村民“自觉”遵守教义和习俗。2宗教仪式本身作为象征资本,不断强化着村民的主族(族群)认同和归属感。杜赞奇(2003:21)指出,“祭祀仪式便可以起到维护乡村社会中杨庆浤所称的‘合乎天意的政治秩序’——这正是文化网络的一种功能。”

2 最近我看到2000年在政府主导下订立的《村规民约》,共有31项条款,每条的格式都是:“严禁赌博……严禁各种邪教活动……严禁封建迷信……严禁打架斗殴……否则,处X元罚款,情节严重的,由司法机关追求其法律责任。”这些流于形式的“一纸空文”与文化浸染下的宗教信仰没有可比性。

毕摩操控着的村里最重要的宗教活动是每年两次祭祀“老人房”。这项自古延续至今的宗教文化传统,深刻地影响着村民的思想和行为。在村寨八年多,每次路过老人房时我都会小心翼翼地在远处张望,因为老人房是村民心目中最神圣的地方。董长根说只要有沙人住的地方一定会祭老人房,这个习俗从未中断过,因为老人房是村寨的保护神。祭老人房的日子是每年二月“头寅日”和五月“头午日”或“头子日”。祭品包括猪肉五斤、鸡五只、美酒五斤、灯五盏,及香纸若干,由建寨时的主族们负责提供。在每次祭老人房之前,毕摩会要求主族们先推举出一位年龄在60至80岁之间,德高望重,子孙满堂的老人准备接受象征性祭拜。而且,这位老人必须是建寨时董、王、李等主族家的长辈。到了祭老人房的日子,供桌上摆好祭品,点燃香灯,接受祭拜的老人家沐浴净身后换上新衣服端庄入坐,老人房间里显得很肃穆。这时毕摩开始念经,主事跟随低沉的经声依次献上酒、肉等物品,还要用公鸡血祭献。在祭老人房期间(三天),被祭的老人吃住都要在老人房里,白天静坐时,老人家不准说话,不准起身走动(大小便例外),如果遇到蚊子、苍蝇、跳蚤叮咬,也不能搔痒,更不准拍打。据说若抓痒一次,蚊子增多;抓痒两次,雀鸟增多;抓痒三次,老鼠增多,甚至还会发生瘟疫,田里的庄稼也会遭受鼠雀灾害。传说原来村里的蚊子如鼠雀般大,就是因为老人能以忍克恶,近身不赶,叮人不打,诅咒它们体小如毛,才把它们咒小了。祭祀老人房期间全村人不准下地干活,妇女们也要放下手上的针线活。为了防止外人进村,专门用草绳将村口的道路围堵起来,并插12把木刀,还派专人把守。妇女和儿童也不能闯入老人房。如果有人违犯上述禁忌就要惩罚他们拿出祭品重祭,否则,村寨凶多吉少。祭祀老人房的仪式充分体现了沙人的祖先崇拜和尊老敬老的优良传统。1

1 参考董长根的村史和云南省师宗县文联(1993:19)。祭祀老人房的禁忌一直保持到今天。2005年因为铁矿老板在祭老人房时挖矿石的机器还不停地运转,导致村民集体抗议老板挖矿(村民们早就对老板不满),结果老板被迫赔偿了几千元的山场损失费,才将事态平息了。

毕摩每年主持的固定祭祀活动还包括每月十五日主持“祭日”;正月初七主持“祭鼠马”;每年主持祭风;用白公鸡“祭虫”等。村里所有与生老病死、婚丧嫁娶有关的红白喜事,毕摩们都要承担责任,念经祈福。村里人认为“死比生重要”,葬礼是家庭最隆重的祭祀活动。每次丧葬从“报丧”到“复山、理坟”总共有三十多个步骤,毕摩都能够井然有序地操控仪式,并熟练地诵念从“开路经”到“归西经”等各种繁琐的经文,超度亡灵升天。1949年以前,村民认为人得病是中了“五海”(蛊),有妖魔鬼怪附体,必须请毕摩杀鸡宰羊“祭五海”,方能解除魔咒。所以,毕摩们普遍采用念经和中草药相结合的方式为人祛病消灾。

毕摩不仅主持订立了众多的禁忌规条,他们还是监督村民遵守规矩的“法官”。村里许多繁琐的禁忌习俗村民们都必须遵守,如:不准妇女待在神山神树下面;属牛的日子不能使牛,否则牛会遭瘟疫;不准穿鞋子上楼,否则楼里会闹鼠灾;不准坐门坎,否则谷子不出穗;太阳一落山就不能做买卖,否则会破财;不准在人面前放屁,否则男人是不要脸,姑娘就嫁不出去;村里不兴挖厕所,不用粪坑积肥,也不准人在田里解大小便,如果犯禁,整块谷子都要废弃掉,还要吃“官司”;喜欢吃生冷的东西,一般哪里有水就在哪里吃;普遍实行招亲制(招女婿进门),青年男女通过唱“小调”自由恋爱……1

1 《师宗县四区洛河(化名)、沙寨(化名)……四个民族杂居乡,近十日土改工作情况综合报导》(县档案馆1952年:全宗案卷全宗号:1/目录号:1/案卷号:13)。

毕摩操控的一些不合理(残忍)的宗教仪式,也会受到村民的挑战和反抗。毕摩主持着村里一年一度的祭祀山水活动,祭祀仪式属于全村的公务,男女老少都要参加。至今村寨还流传着“活人祭山”的故事。千百年来,绿荫山是一道矗立于蚌岚河边被神化的屏风,保护河谷风调雨顺,保佑村寨人畜兴旺。山脚下有一汪碧绿的潭水,人称绿荫塘。传说山上住着神仙,塘里住着龙王,所谓“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”。因此,村里每年都要用活人祭祀山神和龙王,以祈求全村五谷丰登,村民们幸福平安。但活人祭山非常残忍,因为每年都需要一个活人作祭品。按照规定活人由各家各户轮流提供,李家过了是董家,然后是王家等这样依次循环。一般毕摩们主持完当年的祭祀活动后,会立刻通知来年轮到的家族准备活人祭品。如果家里没有人可以提供,也可以去抢人或买人来顶替家族成员作牺牲,但一定要提供活人祭品,否则龙王会降罪全村,给村民们带来祸害。对这样人命关天的大事,村民们绝不会掉以轻心。据说活人祭山在村里已经推行了360年,到第361年时轮到姓李的一家提供活人祭品,他们家刚好是独生子,没钱买人也没势抢人,父子二人只能痛苦以待。煎熬到祭祀的那天早上,父子二人抱头痛哭,都抢着去为对方献身。最后儿子灵机一动把父亲打昏自己走上祭台。他请求毕摩念经到要砍头的那一刻时停下来,让他喝一口葫芦水,毕摩同意了。1当毕摩念到杀头那一刻时就停住了,遵照诺言他拿着葫芦水走到年轻人面前,谁知这位青年利用喝水的时机抢了旁边刀斧手的刀砍死了毕摩和杀手,逃往广西……谁也未曾想到,从此以后村民因祸得福,龙王非但没有降罪村民,反而允许毕摩用牲畜代替活人祭山。这位反抗“活人祭山”的青年成为沙族的民族英雄,他受到后人的景仰。这之后,村里每年按期祭祀山水,只是祭品用牲畜代替了活人。村民虔诚地祭拜,因为他们相信山水与人是通灵的,神仙和龙王一定会把村里的田地保护好,龙潭也会不断出水,滋润万物。地里的庄稼一年比一年好,谷子一年比一年多,村民一年比一年幸福!

1 一般祭山时,祭台设在绿荫山下,绿荫塘边。毕摩们在这边齐声诵经,那边的大青树下摆一张桌子,刀斧手杀气腾腾地等待着落刀。念完经,上好香,护卫们把人拉到桌前跪好压下脑袋,刹那间刀落头点地。最后刀斧手连头带身子一起丢进绿荫塘献给龙王。这个故事出自口述史和董长根讲述的“村史”。

毕摩有条不紊地控制着如此众多的祭祀仪式和禁忌规矩。依靠繁琐的礼仪、念唱打坐和一套套自圆其说的“法术”,毕摩有效地操控着村民的内心信念和善恶观念。正是依靠这些信仰生成的伦理道德观念,村民明礼仪、知荣辱,彼此间以和为贵,得以安居乐业。宗教作为一种象征资本,在毕摩与村民的权力关系中发挥了重要的缓冲作用。毕摩之所以积极主持宗教祭祀和村寨公益活动,充当村民的保护人等,主要不是为了获取物质利益,实际上他们凭借这种“神气”为自己赢得了很高的荣誉、地位等文化政治资本,这才是毕摩“操心”的真正意图。解放前槽区主族控制还表明,直到“土改”开始的1952年,村寨由毕摩所操控的局面都没有被赢利型经纪体制及经纪人替代,相反,毕摩一直有力地控制着当地的乡村社会。槽区“万物有灵”的自然崇拜也没有被儒教化和“汉化”。民国政府(国家)在槽区的影响力始终很有限,这与杜赞奇(2003)描述的民国时期的华北农村以及萧亮中(2004)笔下“国家控制时期”的滇(云南)西北少数民族村寨——“车轴”村都不同。

三、族群隔阂1949年初,在族群杂居的蚌岚河槽,共居住着308户人家,其中沙人268户,占槽区总户数的86%强,苗人19户、汉人17户、彝人4户。1很明显沙人是槽区占绝对优势的主体族群。因此,沙人内部的宗族关系和宗教信仰是槽区权力文化网络中施展权力和权威的基础。此外,作为族群杂居的蚌岚河槽,主体族群(沙人)又与其他少数族群(汉、彝、苗)具有千丝万缕的关系。“在权力-冲突范式视野中,族群冲突本质上是不平等的权力所引起的权力群体(power groups)间的冲突”(马雪峰,2007)。槽区族群间的权力关系首先表现在因族群间界限、地势、资源占有、政治、经济等方面的不平等,沙人与罗平县汉人以及沙人与槽区苗、彝、汉人间既相互依存又彼此争斗。

1 就户数和人口而言,蚌岚河槽现在的人口数量比1949年增长了一倍多。在3184人的总人口中,苗族增长最快达到684人,彝族82人,汉族230多人,壮族仍然是主体民族,大约2188人,占总人口的69%。

有一次,我问陈玉清解放前槽区的面貌如何?他不假思索地脱口而出:“山高树多、处在‘边边上’、民族仇恨很大。”董长根等老人也有类似的说法。槽区的人文地理状况可以形象地概括为:山高林密,地理位置偏僻,族群间历史隔阂很深。我曾经跟随村民从蚌岚河中游的绿寨出发,一次顺流而下到苗族寨子,一次逆流而上到汉族村庄,几乎访遍了槽区的每一个自然村,真实地感受到这里山高、坡陡、谷深、水急的地形特色。每次出发前村民们都告诉我:“不远的,几十里路,五六个钟头就到了。”谁知道他们所说几小时的山路,我来回要走十多个小时,还真应验了那句老话:“爬惯的山坡不嫌陡”。无论是置身洛河乡抬头遥望,还是站在罗平县边界回首远眺,蚌岚河槽都给我一个深刻的印象就是它在大山深处,密林丛中。蚌岚河槽海拔从700-800米垂直上升到近2000米,属于典型的“立体气候”,呈现出“一山有四季,十里不同天”的景象(县志:1997:64),在河谷还是一片亚热带湿热阔叶林,到了半山腰就变成温带常绿乔木,山顶则覆盖着耐寒的云南松。

陈玉清所说的“处在边边上”,是指槽区位于三省(滇、黔、桂)两县(师宗、罗平)的结合部。槽区给我印象最深的是村民们出省探亲就像邻居串门一样方便,一抬腿就到了罗平县和广西壮族自治区。有一次,我看见董长根等七八个村民举着经幡,提着七彩花米饭,2抱着大公鸡沿蚌岚河往下游走,便问他们要去哪里,董长根说:“亲戚去世了,我们要去广西那边做客,明后天就回来了。”在村里住久了,我发现有的男青年去广西娶媳妇,还有人到广西“招亲”当上门女婿;在某村民的葬礼上有罗平的汉族过来祭拜,原来两家的爷爷是拜把兄弟;有些村民的祖坟就在养马,每年家族成员都要过去祭奠祖先;许多村民经常去罗平县多依河的村寨做客,因为他们与那边包括贵州的布依族都有亲戚关系。

2 壮族喜爱对歌、唱小调,常在劳动之余和节日时演唱,这种群众性的歌唱活动叫“歌圩”。壮族有每年农历“三月三”日赶“歌圩”的习俗(“三月三”节)。这天家家户户都用嫩绿的枫叶、红兰草、黄花草等蒸成红、黄、兰、紫、白五色糯米饭和彩蛋去赶“歌圩”,去“碰蛋”。他们以歌传话,情趣无穷(参见李凤仙,1989:12)。在许多重要的节日上花饭也被用作祭品。

蚌岚河槽独特的地理位置促使不同省县各族群间频繁往来,密切接触。许多老人家告诉我,自古以来槽区地理位置特殊,社会经济状况很复杂,谁都想管,谁也管不了。解放前,村民们都去养马赶街,那时候去罗平县比到师宗县还方便,从槽区到罗平县城仅有七十里路程,走六七个小时就到了。直到现在还有许多村民赶着马帮,沿着青石板古道上的前人足迹前往罗平县城。解放前罗平人还经常借道槽区前往盘龙和广西贩卖鸦片,在村寨的边缘地带,村民们抬腿就到了广西、贵州,不经意间已经置身罗平了。这种特殊的人文地理状况造成槽区各族群间具有明显的地势、经济、社会及文化差异。

就族群界限而言,罗平县养马一带是汉人与槽区沙人势力范围的分界线。养马以北约十万亩良田(坝子)是滇东北汉族核心区域,而养马以南不到二十公里的狭窄山区是沙人等少数族群的聚居地。尽管沙人与罗平县汉人沾亲带故,交往密切,但从区位、地势、经济实力等方面来说,罗平汉人与槽区沙人之间的差距显而易见。蚌岚河槽有三分之一强的山林地界与罗平汉人村庄毗邻。面对强势的罗平汉人,槽区沙人经常被挤压得透不过气来。董长根讲述了一段罗平汉人驱赶沙人,沙人被迫抗争与逃亡的故事,反映了沙汉族群间微妙的权力斗争。1

1 在复杂的族群冲突中,槽区苗人、彝人和汉人与周边罗平汉人也存在着历史隔阂。

相传明清时期我国人数最多的大族就是汉人,占百分之九十五以上,而少数民族只占百分之五左右,所以沙人没有势力,到处迁居搬走。老人们说,明清时期我们沙人曾占过养马。真是“人多占势,狗多占恶”。那时候汉人势力大,沙人无势力,他们就把我们沙人从养马赶走。原来养马的后山发源一条河流,这河的水量要灌溉数千顷良田,由于我们沙人被驱赶得站不稳脚跟,就想办法宰猪、羊祭奠,用黑狗血祭断龙脉,把这河水的源头封掉,从此河水就闭住了。直到现在,他们村寨七八十岁以上的老人都还流传着:“沙人的法咒真灵,把我们的河水给封掉!”难道不是吗?我们蚌岚河槽的良田、阳光、水利最好哩!被汉人驱赶,后来沙人又搬迁到蚌岚河立村建寨,河谷中间的田坝里出一口盐井,本来这是最好的条件,但我们想起以前的过程,又怕大汉人来赶我们走,所以,建寨时的主族有王、陶、董、吴、李、潘等姓,大家商量备礼,宰猪杀羊祭祀,祭断龙脉封了田坝里的盐井。现在想起也倒不应该,但如不这样封掉盐井,我们沙人也同样站不住蚌岚河槽。自从盐井被封了这么多年后,汉人就没有过来驱赶了。直到现在每条耕牛从田坝过,都要在盐井的地方吃水,它们连稻谷桩和草根都啃光,这地方真香哩!

由此可见,面对强势汉人的入侵,槽区沙人仅能凭借险峻的地势和毕摩神通的法术(“封盐井”、“断龙脉”等)抵挡侵略者。在槽区的族群关系史上,当面对外来汉人的入侵时,沙人是被压迫者,但当面对本区域内苗、彝、汉人等少数族群时,沙人又是压迫者。在权力的文化网络中沙人与其他少数族群“共同享有和分配当地资源的同时也存在着竞争”(王明珂,2009)。

槽区各族群间的矛盾和冲突源于族群间地势和文化的差异而导致的经济分化和族群歧视。云南民间流传着“苗族住山头、瑶族住箐头、汉族回族住街头、壮族傣族住水头”的谚语,基本上反映了少数民族在共同地域上的立体分布”(王连芳,1993:14)。在槽区,沙人世代居住在水边的蚌坡、上寨、下寨、岔河、大同、河口等六个村寨,他们拥有槽区最富饶的河谷板田(稻田)。沿河两岸群峰巍峨、森林茂密,山林深处零星地点缀着石井、水田两个汉人村寨,沙寨、罗斜、纳立、嘎洒四个壮人村寨,平谷、冷坡两个苗人村寨及陡寨一个苗、汉、彝人杂居村寨。这些山地族群世代在山涧沟谷和陡峭的坡地上“刀耕火种”,狩猎采集。当年土改工作组进村时看到的情景是:

农民生活极为艰苦,十七八岁的姑娘没有裤子穿,是实际而普遍的事情,农民多半以包谷、荞子、洋芋、野菜等为主食,水稻、旱稻很少,只有绿寨情形较为特殊,该地地处极低洼的谷槽地带,蚌岚河流经其地,气候炎热多雨,物产稍微丰富,稻谷一年两熟,并出产芭蕉、西瓜、花牛(水果名)、甘蔗及棉花等亚热带植物,该地沙族农民的生活比较稍好一些,处于自耕自织、自给自足自然经济状态……1

1 《师宗县四区洛河(化名)、沙寨(化名)……四个民族杂居乡,近十日土改工作情况综合报导》(县档案馆1952年全宗案卷:全宗号:1/目录号:1/案卷号:13)。

槽区沙人人多势众,他们占尽天时、地利与人和,势力最盛。苗人只有19户,倍受沙人和汉人的歧视,他们将苗人从河谷驱赶到深山老林居住,为此,沙人、汉人与苗人结怨很深,沙人辱骂苗人是“死苗子”。汉人和彝人住在石山上,耕种山地,生活十分艰苦,他们每年要到沙人的地界卖工并向沙人换衣服穿。沙人极端仇视汉人,许多人经常打骂进村的汉人并伺机向他们勒索,有的沙人故意往食物里投毒陷害汉人。沙人也不敢随便去汉人村寨,双方成见很大,沙人经常恐吓孩子说:“卖给汉人去!”孩子就不敢哭了。沙人也用“嫁给汉人去!”威胁妇女接受包办婚姻。汉人也蔑称沙人是“死沙猫”,并讽刺沙人:“沙人的大儿子点不得主。”2那时候沙人“地霸”经常以武力抢掠居住在石山上的彝人和汉人财物,他们常说“吃米汤放盐,抵得倮倮(蔑称)过年”,讽刺彝人贫穷落后。汉、苗、彝人之间也互相歧视,不相往来。各族群之间也因为山林地界的权属问题曾发生过严重的械斗。

2 这句话的意思是长子没有用。那时候沙族的风俗习惯是结婚后新娘子要回娘家住,等到生了一个孩子后才能回来与丈夫同居。

四、结论本文借助“权力的文化网络”、“族群关系”等概念,较为具体地再现了少数民族山区——蚌岚河槽传统主族控制和毕摩操控的村落政治格局。笔者认为,1949年以前槽区的社会政治局面是主族控制和毕摩操控,主族及其首领毕摩依靠乡村文化网络获得权威和认受性,他们在权力的文化网络中发挥着组织领导的作用,凭借对乡村文化网络(族群内部的宗族关系和宗教信仰以及族群关系等)的操控,主族及其首领毕摩有力地控制着乡村社会。

由于解放前槽区人文地理状况是山高林密,位于三省两县交界的偏僻地区,地方领主势力强大,国民党保甲组织的影响力很有限,所以,槽区传统主族控制的政治局面一直延续到1949年以后的土改时期(1952年)。也就是说,直到土改,槽区并没有出现杜赞奇所说的“赢利型经纪体制”及“赢利型经纪人”,更没有出现国家“政权内卷化”的状况,“万物有灵”的自然崇拜也没有被国家“儒教化”和“汉化”。实际上,在土改前,民国保甲制度在槽区的影响力非常有限,仅限于维护社会治安和依靠乡保长征收数量有限的粮税。这与杜赞奇描述的华北农村和萧亮中(2004)笔下“国家控制”时期的滇(云南)西北少数民族村寨(车轴村)都不同。

槽区的主族控制及毕摩操控很像清末的“乡绅操控的保护型经纪体制”(杜赞奇,2003:28)。主族和毕摩从乡村文化网络获得权威和认受性。集宗教领袖和主族首领于一身的毕摩,其角色类似于传统乡绅,他们在槽区的社会政治生活中发挥着领导核心的作用。在国家力量比较弱小的槽区,村落由势力相当的多宗族联合操控,村里的大小事情都是由村寨的几大主族或主族帮派合议并付诸实施。各宗族组织之间既有合作又相互竞争,促使同族更加团结,一致对外。在权力的文化网络中,毕摩一方面在主族合议、举办村寨公益事业(筑坝)、“喊龙同”、“封盐井”等村庄集体行动中发挥着组织领导的作用,凭借自身的能力和义举等获得权威和认受性;另一方面,毕摩作为宗教领袖,还有力地操控着村民的宗教信仰、禁忌习俗等行为规范,并肩负起扬善惩恶的道德责任。毕摩通过主持宗教祭祀仪式(祭“老人房”、祭山神等),监督村民遵守各种禁忌习俗等,使村民明礼仪、知荣辱,彼此之间以和为贵,享受闲暇。毕摩还在国家与村落之间充当着村民保护人的角色。宗教作为一种象征资本,不仅带给村民精神力量,也为毕摩赢得了很高的荣誉和地位。

在杜赞奇所研究的华北汉族村庄中,乡村文化网络中并不包括武力征伐、示威仪式和族群关系等,而在主族控制的族群杂居村落——蚌岚河槽,武力和族群关系是槽区文化网络的中心结(杜赞奇,2003:11),是主族控制的重要方式。这成为少数民族地区与一般的汉族农村在基层政治形态方面的最大差异。主族和毕摩既要通过弘扬族群悠久历史的集体记忆,宣扬祖先们的征战故事(“黑耳槽战争”),特别是各种文化示威仪式(“喊龙同”、“米舂分地”)等,建立主族和毕摩的权威和认受性,从而强化族群的文化身份认同;还要处理各族群间因为地势、文化及经济差异而产生的族群历史隔阂。在槽区的族群关系中,沙人与汉人之间因为土地和山林地界的矛盾最严重,这深刻地影响了槽区的政治局势,槽区流传着的罗平汉人驱赶沙人,沙人被迫抗争与逃亡的故事(“封盐井”),便是这种局势的曲折反映。

本研究还表明,1949年以前槽区河谷的沙人和山区的苗、彝、汉等族群,过着男耕女织,清贫、和谐而闲暇的生活。河谷出产稻谷,山区“刀耕火种”;村民们都住茅草房,村寨内部贫富悬殊不大;没有阶级分化和阶级矛盾,但各族群间存在着明显的历史隔阂。这些经济、社会和政治特色,成为我们深入理解1949年以后社会主义国家在少数民族地区实施土改,推进社会经济变革的前提。

伯克.2004.文化研究理论与实践[M].罗世宏, 等, 译.台北: 五南图书出版公司. Barker, Chris. 2004. Cultural Studies: Theory and Practice. translated by Luo Shihong et al. Taipei: Wu-Nan Book Inc. |

卡瑞伯、米勒.2003.最新质性方法与研究[M].黄惠雯, 等, 译.台北: 韦伯文化国际出版有限公司. Crabtree, Benjamin F.and William L. Miller.2003. Doing Qualitative Research, translated by Huang Huiwen et al. Taipei: Weber Publication International Ltd. |

柯鲁克, 伊莎白、大卫·柯鲁克. [1957]2007.十里店: 中国一个村庄的革命[M].龚厚军, 译.上海人民出版社. Crook, Isabel and David Crook. [1957]2007.Revolution in a Chinese Village: Ten Mile Inn, translated by Gong Houjun.Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

Duara, Prasenjit.1988.Culture, Power, and the State Rural North China, 1900-1942.Standford University Press,

|

杜赞奇.2003.文化、权力与国家: 1900-1942年的华北农村[M].王福明, 译.南京: 江苏人民出版社. Duara, Prasenjit.2003. Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900-1942, translated by Wang Fuming.Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

Emily, M. Ahern. 1973. The Cult of the Dead in a Chinese Village. Stanford University Press.

|

费孝通.1948.论士绅[G]//费孝通、吴晗.皇权与绅权.上海观察社. Fei, Xiaotong, 1948. On the gentry. Fei Xiaotong and Wu Han. Imperial Power and Gentry Power.Shanghai: Shanghai Observation Press. |

古学斌、张和清、杨锡聪. 2007.专业限制与文化识盲: 农村社会工作实践中的文化问题[J].社会学研究(6). Gu Xuebin, Zhang Heqing, and Yueng Xicong. 2007. "Professional Trap and Culture Illiteracy: A reflection on Rural Social Work Practice in Southwest China." Sociological Studies(6).(in Chinese) http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=26010555 |

菅志翔.2007."族群": 社会群体研究的基础性概念工具[J].北京大学学报(哲学社会科学版)(5). Jian Zhixiang. 2007." 'Zuqun': The Concept as a Basic Research Tool." Journal of Peking University(Philosophy and Social Sciences) (5).(in Chinese) http://lib.cqvip.com/qk/81668X/200001/25548448.html |

赖诚斌、丁兴祥. 2002.历史及社会文化脉络中个人主体性之建构: 以沈从文的坚持为例[J].应用心理研究(16).台湾: 五南图书出版股份有限公司. Lai Chengbi and Ding Xingxiang. 2002."The construction of Individual Subject in the Historical and Socio-cultural Context: in the Case of Shen Cong-wen."Applied Psychology Research (16). Taiwan: Wu-Nan Book Inc. (in Chinese) |

李凤仙, 主编. 1989.师宗民族民间舞蹈[M].北京: 国际文化出版公司. Li Fengxian. (ed). Shizong Folk Dance.Beijing: Intel Culture Ltd. |

李怀印. 2004.中国乡村治理之传统形式: 河北获鹿县之实例[G]//黄宗智.中国乡村研究.北京: 商务印书馆. Li Huaiyin.2004. "The Traditional Forms of Governance in Rural China: In the Case of Hebei Huolu County."in Huang Zongzhi.(ed.) Chinese Rural Studies Beijing: The Commercial Press. |

李猛. 1999.福柯与权力分析的新尝试[J].社会理论学报(2).香港理工大学应用社会科学系. Li Meng. 1999. "Foucault and a New Attempt of Power Analysis. "Journal of Social Theory(2). Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University. (in Chinese) |

廖明君. 2002.壮族自然崇拜文化[M].南宁: 广西人民出版社. Liao Mingjun. 2002. Culture of Zhuang Nature Worship.Nanning: Guangxi People Publishing House. |

林耀华. 2008.金翼: 中国家族制度的社会学研究[M].北京: 三联书店. Lin Yaohua. 2008. The Golden Wing: A Study of Chinese Familism. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

刘仲冬. 1996.民族志研究法及实例[G]//胡幼慧.质性研究: 理论、方法及本土女性研究实例.台北: 巨流图书公司. Liu Zhongdong. 1996."Ethnographic research Methods and Examples."in Hu Youhui.(ed.)Qualitative Research: Theory, Methods and Examples of Local Women's Studies. Taipei: Gsharp Corporation. |

马雪峰. 2007.社会学族群关系研究的几种理论视角[J].西北民族研究(2). Ma Xuefeng. 2007. "Theoretical Perspectives in Studies of Ethnic Relations. Sociology of Several." North West Ethno-National Studies(2). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xbmzyj200702004 |

谢弗, 理查德.2006.社会学与生活[M].刘鹤群, 等, 译.北京: 世界图书出版公司. Schaefer, Richard T.2006. Sociology: A Brief Introduction, translated by Liu Hequn et al. Beijing: World Publishing Cooperation. |

师宗县志办编. 1997.师宗县志[Z].昆明: 云南大学出版社. Shizong County Edit Office of Annals (ed). 1997. Shizong County Annals. Kunming.: Yunnan University Press. |

沃勒斯坦. 2004.族群身份的建构: 种族主义、国族主义、族裔身份[G]//许宝强、罗永生, 编译.解殖与民族主义.北京: 中央编译出版社. Wallerstein, Immanuel, 2004. "The Construction of Ethnic Identity: Racism, Nationalism and Ethnic Identity."in Xu Baoqiang and Luo Yongsheng.(eds.) Decolonization and Nationalism. Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

王连芳. 1993.民族问题论文集[C].昆明: 云南民族出版社. Wang Lianfeng. 1993. Essays on Ethnic issues.Kunming: Yunnan Nationalities Publishing House. |

王明珂. 2009.英雄祖先与弟兄民族[M].北京: 中华书局. Wang Mingke.2009.Heroes Ancestors and Brother Nationals. Beijing: Zhonghua Book Company. |

王铭铭. 1997.村落视野中的文化与权力[M].北京: 三联书店.

|

Wang Mingming. 1997. Culture and Power in the Perspective of Villages. Beijing: SDX Joint Publishing Company.

|

王甫昌. 2003.当代台湾社会的族群想象[M].台北: 群学出版有限公司. Wang Puchang. 2003. Imagination of Contemporary Social Groups in Taiwan. Taipei: Socio Publishing. |

王时阶. 2004.壮族民间宗教文化[M].北京: 民族出版社. Wang Shijie. 2004. Zhuang Folk Religious Culture.Beijing: The Ethnic Publishing House. |

王先明. 1997.近代绅士: 一个封建阶层的历史命运[M].天津人民出版社.

|

Wang Xianming.1997.Modern Gentleman: A History of the Fate of the Feudal Class. Tianjin People's Publishing House.

|

萧亮中. 2004.车轴——一个遥远村落的新民族志[M].南宁: 广西人民出版社. Xiao Liangzhong. 2004. Axle: New Ethnography in a Remote Village.Nanning: Guangxi People's Publishing House. |

云南省师宗县文联, 编. 1993.云南省民间文学集成: 师宗县卷[M].昆明: 云南民族出版社. Yunnan Shizong County Federation of Literary and Art Circles (ed).1993. Collection of Yunnan Folk Literature: Volume Shizong County. Kunming: Yunnan Nationalities Publishing House. |

张鸣. 2001.乡村社会权力和文化结构的变迁(1903-1953)[M].南宁: 广西人民出版社. Zhang Ming.2001. Changes of Power and Cultural Fabric of Rural Society. Naning: Guangxi People's Publishing House. |

张仲礼.1991.中国绅士: 关于其在十九世纪中国社会中的作用的研究[M].李荣昌, 译.上海: 上海社会科学院出版社. Zhang Zhongli. 1991. Chinese Gentleman: Study on its Function in Chinese Society in the Nineteenth Century. Translated by Li Rongchang.Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press. |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30