2003年的“四免一关怀”政策出台后,在疾病政治化的氛围里,全国艾滋病高发地区相继进入社区防治的高潮阶段。跨区域的调查研究显示,在过去四年左右的防治周期中,各地社区防治的医学效果显著,防治实践具有以行政力量为主导、资源供给与消耗庞大以及深入社区等普遍特征,即所谓“国家主体模式”下的社区防治(夏国美,2005);同时,由于各地疾病传播的历史因素和现实情境各不相同,社区干预的具体操作和后果又存在较大差异(中国社科院社会政策研究中心,2008)。

经验证明,“国家主体模式”下的社区防治一般能在短时间内明显改善艾滋病阳性人群的健康和生存状态,然而同时也可能带来将阳性人群特殊化、地下化的负面社会、经济后果。以河南某些地区为例,由于世所震撼的感染原因(邵京,2005;苏春艳,2009),河南各级地方政府在社区防治运动中一直扮演着强势主导者的角色。地方政府不仅建立、健全了一整套感染者救助福利体制,在一些受害严重的艾滋病村落中,更是建立了一套自上而下的独立于现有三级卫生网络的、专门化的防治体制,对阳性人群实行专防专治,其结果是打造出一个渴望被政府“包养”的阳性人群(潘屹、王晶,2008)。

在本文的田野地点,社区干预又是另一番景象。在保证医学效果的同时,感染者的蛮横讹诈虽不时为人耳闻或亲见,然而这种做法却为主流的防治氛围所摒弃。人们更常看到的是干预主体对于阳性人群的权力拓展,是前者对于后者“病人”身份的打造。在干预主体权力拓展的同时,持久、和谐的医患关系弥漫在社区中,阳性人群对于干预主体的信赖与服从随着防治运动的深入而被逐步强化。

作为一个个案研究,本文的目的不是探讨各地社区防治运动的差异,而是在差异视野下检视一个具体个案成功的体制原因和实践过程。换句话说,本文的问题是:在“国家主体模式”的总体防治框架下,地方性防治体制及其操作如何可能规避阳性人群对政府(乃至区域社会)的过度依赖?

一、三级防治体制的内涵及特点2006年10月—2009年1月间,笔者在云南省L县前后进行了五个月的田野调查。L县是全国艾滋病高发县之一,在那段日子里,我整日呆在当地村医身边,亲历了当地艾滋病社区干预的细致过程。

L县是中国西南边陲一个普通的多民族县,西与缅甸接壤,国境线长达50.9公里。县域内有20多个族群,包括全国近1/3的景颇族和1/4的阿昌族人口。截至2007年底,全县共有17.66万人,其中汉族7.91万人,占44.79%;景颇族4.61万人,占26.31%;傣族2.95万人,占16.82%。1

1.资料来源:http://220.163.99.137:5959/dhlc/74027918874902528/index. html,2010年1月21日。

从20世纪80年代末期开始,L县迅速陷入了艾滋病的泥潭。由于靠近金三角毒源地,贩毒、吸毒活动猖獗,加之80年代静脉注射吸毒的兴起,L县迅速成为全国艾滋病重度流行的县份。1989年,L县在静脉吸毒人群中首次发现17例HIV感染者。此后,HIV病毒在静脉吸毒人群中快速传播,并经性、母婴等途径在各类人群中扩散。截至2007年底,L县累积检测各类人群血清67 614人份,报告HIV感染者2718例(其中本县感染者报告2550例,外县感染者51例,缅甸感染者117例),累积报告艾滋病病例508例。到2008年9月底,上述数字进一步扩大,HIV检测阳性人数累积达3187人。2作为一个多民族的边疆山区县份,L县的艾滋病流行特征明显:

2.数据来源于L县艾滋病防治委员会办公室(简称县防艾办),统计截止于2008年第3季度。以下同。

第一,三种传播途径并存,以静脉吸毒为主。尤其是在初始阶段,静脉吸毒占总感染数的66.08%。2004年之后,数据证明性途径传播比例正在迅速上升。

第二,感染者以男性为主,占总感染数的80.23%。这主要是因为吸毒人群以男性为主。

第三,本地农民感染者占总数的86.35%。他们中的绝大部分世代居住在村寨中,交通、信息闭塞,文化程度较低,很少向外流动。

第四,少数民族感染者占总数的71.45%,其中景颇族占48.01%,傣族占15.28%。相较于汉族庞大的人口基数,少数民族(尤其是景颇族)的高感染比率已经引起各方关注。

第五,存在少量的境外感染人口,缅甸籍的感染者占总数的5.02%。国境卫生因素的存在让本地的艾滋病流行状况更显复杂。

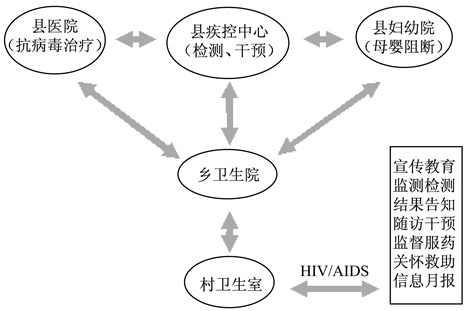

2004年,在现实疫情和行政指令的双重压力下,L县展开了深入扎实的“禁毒防艾”运动。是年,县政府进行了该县历史上第一次县境艾滋病大筛查。次年,L县、乡、村三级HIV/AIDS综合防治模式(简称L县模式)正式诞生。这个模式的具体涵义是:整合县、乡、村三级卫生机构资源,以行政村/街道为防治的最小单位,由村医在社区中对常住阳性人群进行直接的综合干预(具体运作机制参见图 1)。

|

图 1 县、乡、村三级综合防治模式1 |

1.此图转引自L县防艾办内部材料。

无论是从制度设计还是从实际运行来看,L县模式在县、乡、村三级卫生机构之间进行了合理的职责划分。三级卫生机构各司其职,整体上保证了防治模式的良性运转。在县一级,卫生局、县医院等的首要职责是防治运动中的政策把握和资源供给,同时负责对乡、村两级卫生人员进行培训与考核;到乡镇一级,卫生院作为整套防治体制的传导中枢,负责资源传输和具体的工作安排、监管等;村寨是L县模式中的防治重心,村医负责实施包括宣传、告知、服药管理、监测、救助等多种措施在内的直接干预。

L县的疫情现实决定了社区内部干预是整套模式成功与否的关键,因为绝大多数感染者是村寨中的族群人口,他们分布广泛,流动性不高,与官方防治体制之间存在着文化及信任的隔膜。从防治运动的实际运作来看,村级卫生力量承担着绝大部分的防治重担,负责对村寨中的感染人口直接提供干预服务。以服药病人的管理为例,从2004年9月实施抗病毒治疗以来,截至2008年12月底,全县累计治疗690多人,到12月底仍归县医院直管的病人数是197人,其余均由村医负责管理。按照规定,病人入组服药后的前三个月是由县医院直接管理,监测其药物反应状况,适应良好者三个月后转回所在村寨,由村医接手后继所有干预工作。至于长期居住在县城且拒绝暴露身份的流动人口及公职人员,则由县医院直接管理,不过,这部分人员只占全部感染人口的极小部分。

在短短四年的时间中,重心下移的防治策略收到了极好的实践效果。主要体现在四个方面:第一,艾滋病知晓率提升。作为一套灾难话语,艾滋病相关知识已经深深植入当地人的生活世界。第二,艾滋病人死亡率降低。L县的HIV/AIDS流行早,大量感染者已进入发病期,三级干预启动后的抗病毒治疗极大改善了病人的身体状况,降低了死亡率(付美玲等,2008)。第三,新发感染数稳步回落。2005—2007年,每年新检出阳性数维持在300人上下,无爆发性增长。2008年上半年,全县新检出阳性132人(缅甸9人,外县22人,本县人口在外县被检出19人),CD4检查结果显示,他们中的半数以上属于非近期感染。第四,阳性人群与村医之间形成了良好的信任关系,前者的流动性被极大降低。据统计,截至2008年底,L县因各种原因外流的感染者大概有280多人,约占存活感染数的15%,且绝大多数感染者发病后都会选择回乡治疗。村医直管的阳性人群更是高度稳定。本研究中,一位村医累计管理了40多位HIV阳性人员,其中服药病人从未出现流动脱失,仅有的一位流动到外地打工的感染者是在告知前外出,目前尚未发病。

二、模式的诞生L县模式的实践效果得益于快速的、相对平顺的体制化过程。这一切要从县政府内部一个具体部门的成立和铺天盖地的防治宣传攻势说起。

(一) 政治压力与制度创新2004年初,L县艾滋病防治委员会办公室(县防艾办)正式成立,县卫生局局长兼任办公室主任,下设专职副主任。M就是这位专职副主任,也是三级模式的主要构想者和推动者。M对这种正职挂名、副职干事的扭曲状态很是不满,用她的话说,这其实就是部门内部的利益关系纠葛。说到底,艾滋病是块大蛋糕,谁都想来分杯羹,钱她可以想办法自己弄,要命的是副科挂着,到哪个部门都自动矮半格,部门关系很不好协调。经过这几年的历练,M一语道出了基层政治围着资源转的生态本质。因此,当地艾滋病防治体制的创新实际上就是一场围绕经济和政治资源的争夺。

作为全县政府强化艾滋病防治运动中的拓荒者,M是县防艾办的第一任实际领导,目前防艾办的整体业务框架、内部行政管理和对外部门关系都是这位要强的女性一步一个脚印踩出来的。回忆L县模式的诞生之路,M是这样说的:

一开始心里害怕极了,唱反调的人很多,自己心里也拿不准能不能放手让村医干。你也看见了,当时就是杨副县长主管卫生,那段时间逼得我快疯了,马上要拿办法。领导嘛,有自己的想法,杨副(化名,以下同)是想往上走的,看准了艾滋病是个机会。三级模式、二小1,这些一开始都是我想的,杨副一拍板,让我去干。你看现在这样,开始可不是,一个小咪渣2,谁给你面子,说的话扎实难听,别看现在啊。

1. L县第二小学,这里是说将艾滋儿童和艾滋孤儿集中起来管理的办法。

2.指官位低,个头小。

我知道很多人在背后说我爱做官,爱出风头,其实我就是想:我要不告诉你,你得了(艾滋病),那是我们的错;我告诉你了,你还得了,那是你活该,自找的,我心里就好受了。

这段话的说法是有特定时政背景的。从21世纪初开始,艾滋病问题形成了一个快速扩大的话语领域,各种声音都强调政府在这个问题上的道德承担,直接催生了艾滋病防治的国家行为(Kaufman & Jing,2002;潘绥铭等,2006)。对L县政府而言,来自高层的行政命令既意味着自上而下的政治压力,同时也开启了全新的资源传输渠道。富有政治敏感性的基层官员们迅速嗅到了这背后的仕途机遇,至少也是个资源机会,前者如杨副县长,后者如卫生局局长,当然,M也不消说,在这两个方面都是有所追求的。四年过去了,这几位基层官员都已是当地政界的风云人物。M个人实至名归,左右着全县艾滋病防治资源的分配,有同僚调侃她的电视出镜率和县长差不多。杨副县长因政绩卓著,2008年正式升任县政协一把手。卫生局长因L县艾滋病防治这块蛋糕越做越大,手上的实惠也越来越多。

其实,在云南省境内,将乡、村两级卫生机构扯进艾滋病防治体制的思路并不罕见。也许是在更早些时候,L县的邻近县市已依托三级卫生体制进入社区进行干预(李洲林等,2006;李红梅等,2006),前者与L县的本质差异只在于是否将村医干预常规化而已。而“常规化”正是L县官员的政治魄力所在,因为“常规化”意味着体制化,体制化之后若出了乱子,在稳定压倒一切的政治氛围里,这将意味着个人仕途生涯的终结。

M在追忆最初情景时清楚地对我说,她知道把村医扯进来是违法的,更何况那么多感染者,万一弄不好把事情搞砸了,出了乱子谁来担?按照相关条例规定,实施HIV/AIDS监测、治疗、管理等干预工作的卫生机构层级较高,从惯例来看起码也是在县一级,而且一线的医务人员必须严格执行隐私规定,对阳性人群信息予以保密。1把阳性人群的信息下放到乡、村两级,起码是在一个相对较大的范围内公开了感染者信息,万一发生感染者信息大面积泄露或者干预运动未见成效呢?所以,三级防治框架的思路一经提出,村医的防治主体资格立即成为各方争执的焦点。然而,争论未能催生出更有建设性的方案,在紧张与兴奋的心情下,几个主要官员一拍板,三级防治模式上马了。

1.参见《艾滋病监测管理的若干规定》、《艾滋病防治条例》。

三级防治模式的拍板定论体现了“国家主体模式”在地方化过程中本地官员所扮演的核心角色,这既是中国当代政治运作的一般逻辑使然,也是当地官员个人执政特色的具体表现。地方官员一方面秉承为一方百姓做点好事、实事的政治良心,并对阳性人群抱有真切的同情,另一方面深谙本地疫情,坚信只有依托进村入寨的制度力量才能真正把握住漫山遍野分布的阳性人群。乡村医生就是这样进入“防艾运动”的体制视野的。

(二) 宣传,宣传,还是宣传L县模式开始之前,HIV已在本地蔓延多年,然而面对病发甚至死亡,几乎所有当地人都莫名所以。2005年以来,县卫生、疾控部门开始组织大规模的艾滋病防治宣传活动,到各个乡镇中进行巡回宣传。在这些宣传活动中,大量的生活故事和经验细节被采集进来,经过剪裁、强调、拼接等修饰手法后被反复讲述,逐渐转变成具有强大说服力和号召力的公共符号。

在如今的L县,有个段子几乎尽人皆知。它取材于发生在某景颇寨子里的一段故事:

90年代中期开始,寨子里一直不见年轻小伙和小孩,成了远近闻名的老人村。原因很残酷,是吸毒和艾滋病导致人口持续多年的负增长。这一带是景颇族聚居的地方,邻寨的一位景颇女性奋起呼号:“救救我们景颇族吧,我们人口负增长啦,景颇族快灭亡啦!”这位女性带领着本族群最先觉悟的一批人展开了禁毒斗争,逐渐闯出了名堂。2007年,她被选为全国十七大代表,把景颇族的声音直接带到了北京。

如今这个寨子的人口再生产已恢复如常,然而灾难叙事仍如影随形,在反复的叙述中编织、呈现着一个村寨的灾难记忆。它已成为L县艾滋病防治运动中的一则传奇,记录了一个族群可能遭遇的灭顶之灾,一个民族英雄触摸全国权力中心的光环式经历,一次最高政治权力介入边陲卫生事业的历史事件。

类似的传奇性的灾难话语在田野中其实并不多见,官方宣传更多地表现为散碎、偶然和庞杂的片段叙事。也许动人程度稍有差异,但在一层又一层的讲述中,本地人经历了疾病经验的选择、重组、强化等重构过程。于是,过往经验逐渐在新的维度上拥有了正当性,这种正当性时常出现在笔者的田野闲谈之中:

大概1998年左右,L县吸毒是最厉害的,到处是“四号客”1。走到街子上,到处歪歪扭扭的,有的晕了就躺在马路边上。那时候街子拐角啦,公共厕所,大树底下,还有竹子林里,只要稍微有点遮的,他们就钻进去打,有人走过来根本不怕的。隔几天就听说又有四号客死在哪里哪里啦,大家都只以为是打针打死了,现在回想,怕就是艾滋病了。

1.四号海洛因的成瘾者。

大多数情况下,并不是笔者有心追问,相反是他们按捺不住,急于展示其灾难记忆。经历庞大宣传攻势之后,新的疾病认知重组了人们以往的生活经验,具体而言,就是艾滋病知识收编了“四号客”的行为逻辑,在“吸毒—注射(打针)—艾滋病—死亡”之间建立起顺畅的因果秩序。全民宣传教育的功效实在影响巨大,当地人在经验与现实的往来交错中逐渐形成对所谓“地方性灾难”的认知坚持。有学者曾指出,民间自发的艾滋病传播流言、谣言、小道消息、不负责任的媒体宣传等可引发民间社会深刻的恐慌,影响极为恶劣(景军,2006)。然而,同样是灾难话语,L县的官方宣传不仅可以有效控制民众恐慌,甚至还能在行为层面上引导民众积极配合国家干预。一旦老百姓朴素的责任心和道德感被激发出来,国家干预的社区之路似乎就不再遥远了。

三、防治重心的沉降:乡镇卫生院的传动与约束为了突破群山阻隔的地理生态与族群隔膜的文化生态,L县模式在真正进入社区之前,经历了防治重心的体制沉降。这是依靠乡镇卫生院在防治平台中的传统与约束功能来实现的。表面上看,乡镇卫生院只是整个防治运动的传送地带,负责资源的传递、分发和具体工作的监管等。然而,就各乡镇的实际干预效果而言,乡镇之间存在明显的差异,这说明乡镇卫生院对辖区内村医的约束与动员能力直接影响着L县模式在辖区内的运作状况。

2005年下半年,L县艾滋病防治工作实行片区责任划分,乡镇卫生院必须对辖区内的感染者及患者实行有效的治疗、管理,并控制住辖区内的疾病蔓延速度。卫生院领到防治任务后,再进行次级划分,以行政村为单位将任务分派给各村村医。换句话说,乡镇卫生院是社区干预效果的第一线的监管者及评估者。乡镇间防治效果的差异——主要是指阳性人群的服从度——除了本文后面探讨的族群文化因素外,卫生院对辖区内村医的监管力度和风格也是重要的影响因素。

以J镇为例,它是全县感染程度最严重的乡镇,也是全县防治干预开展得最成功的乡镇,这一切与它有一位雷厉风行的卫生院院长密切相关。J镇卫生院院长Z的亲和与严厉在全县村医中是有名的。只要是业务上的问题,他势必积极努力帮助村医解决,常常主动地帮助村医争取资源。但是在艾滋病防治问题上,他的态度强硬而直白。在乡镇间的一次村医防治工作交流会上,笔者有幸领略到Z的领导风格。

会议刚刚开始,某位坐在前排的村医小声地嘟囔,表达自己对防治工作的不满。Z的第一反应是瞪大眼睛,提高嗓门,冲着台下直接喊道:“不要给我说这些那些,你可以不干,就给我放着,看看抹掉你我找不找得到别人(干)!”台下立时噤声无语。

Z的态度表达了L县模式下全县乡镇卫生院院长的一般态度,即“谁(村医)完不成自个儿片区的任务,就抹掉谁”。这种方式虽然强硬,但也不是强硬得完全没有道理,卫生院院长在村医面前的权威是有制度支撑的。

第一,院长责任制与村医任免。1985年,本地乡镇卫生院经营体制改革,开始实行院长责任制。在防保方面,由院长挑头的防保组负责管理辖区内的乡村医生。至此以后,辖区内村医的任免实际上是院长说了算,县卫生局只对前者的职务行为具有行政约束力。按照L县村医的说法,能不能在卫生局挂上号,先得过卫生院院长那一关。这样一来,一旦艾滋病的社区干预被卫生院纳入对村医的业务考核范围,其影响将很快反应到后者的从业实践中,形成刚性约束。同时,由于L县地处偏远,经济发展较内地落后许多,村医不仅是村寨中的高收入者,随着卫校毕业生的增多和择业机会减少,村医岗位的竞争也逐渐激烈起来。因此,乡镇卫生院的威慑就更不是空口白话,而是切实的威胁了。

第二,物质激励。2005年以来,艾滋病社区干预的确给本地村医带来了客观的物质收益。按照县卫生部门规定的报偿标准和资金供给,乡镇卫生院以劳务方式为村医的社区干预付酬。报偿的具体标准比较庞杂,现简列如下:初筛血样采集2元/人次、CD4血样采集15元/人次、孕产妇血样采集10元/人次、随访10元/人次等。笔者曾就报酬发放情况询问镇上的多位村医,确认了艾滋病防治专项津贴的如实发放。在防治工作稳定运转的四年之中,相关收入实际上已构成部分村卫生室总收入的重要组成。就后文的M村村医而言,由于辖区内阳性人群数量甚众,加上门诊收入有限,以艾滋病防治为主体的防保收入已经远远超过了门诊部分。

第三,象征激励。在经历了20多年的制度冷落之后,L县模式让本地村医,尤其是年轻一代,首次体会到从事村级卫生工作的荣耀。J镇的村医C和M村的村医Y两人同为全县村医中社区干预的先进典型。2007年,村医Y随同副县长到上海参加经验交流会议,这是她第一次走出云南省境,置身于中国繁华的大都市。直至我和她在2007年底初次相逢,上海之行的震撼依然余波荡漾。言谈未深,她即翻开笔记本中的姚明签名,兴奋地指给我看。同为村医,C的经历更是令全县同仁艳羡。2008年,她作为全国百名优秀乡村医生代表奔赴北京,受到了国务院总理的接见,这几乎是同仁们所能想见的最高荣誉了。在大大小小的交流会议上,在荣誉与光环的包围中,L县模式的社区实践让村医们窥见了职业生涯的全新景象。

正是通过上述约束与激励手段的运用,乡镇卫生院与辖区村医之间在艾滋病社区干预问题上形成了新的体制化联系,前者从而顺利地将干预之责下行到村医的肩膀上。

四、防治的社区之路总体而言,L县村医在实施社区干预时显示出显著的族群差异。景颇族社区对干预政策和实践的配合度最高,傣族次之,汉族居后。造成这种差异的原因,后文将详细叙述。笔者在这里想强调的是,防治重心沉降到社区之后,干预主体与对象之间的良性互动并非唾手可得,从防治资源到对象间的遥远路程中实际上充满了不确定性。我以一个三级模式下的景颇族村落M村为例,展现地理和文化区隔下的社区防治之路。受到刚性约束与多重激励的村医通过开放式的干预活动不仅化解了难以预见的暗流,而且在医患间良性互动的基础上拓展了对阳性群体的身体控制。应该说,正是村医的开放式干预创造了L县模式在终端的实践样态,最终成就了L县的三级综合防治模式。

(一) 在路上:寻访HIV/AIDSM村是个行政村,下辖9个自然村寨,2007年底常住人口为2054人,除了零星的搬迁户之外,全村几乎都是景颇族。M村的地理位置在L县算是优越的,山坝结合,坝区下沿连接着镇上最大的“街子”1,山区绵延,最远可到30公里之外。这样的地理环境极有利于毒品的扩散与隐匿,加上景颇族对毒品的认识不足和豪爽、义气的民族性格,20世纪80年代以来大量景颇族青年在与朋友的交往中染上了毒瘾,进而染上了艾滋病(吴尊友, 1996, 1998;景军,2006)。2000年前后,村寨中青壮“四号客”的死亡达到顶峰。

1.本镇最大的集市,五日一“街”。

村医Y在10岁时随家人搬来M村定居,2001年接替前任,成为村里唯一的村医。为了保证24小时应诊,Y一开始是在自家住房里工作,2007年夏天搬进了用财政拨款兴建的新卫生室,紧邻住家。

2005年,村医Y开始在自己片区搞HIV/AIDS防治,此前她对于艾滋病完全是茫然无知的。2005年年中,Y从卫生院手中接到本村的感染者名单,这份来之不易的名单是2004年县境初筛的结果。对于名单上的内容,Y有自己的看法:

很多都不对,有些是假的,有些是好几个人。你是不知道啦,景颇族是有好几个名字的,小名、学名,取名字是根据是男是女,家里、寨子周围有什么的。比方说他家姓董,在勒通山生的,就可能叫董勒通什么的。这样寨子里就有了好几个董勒通,我们就叫他们大董勒通、小董勒通。

在县里简单培训时她知道了“吃四号”和“姘伙子”的人容易染上,根据这个分类,她先把名单上的“重点户”圈出来。接下来就是“阳性告知”,这一告知就是一年多,Y天天骑着摩托车在寨子里跑。山里人一般晚上八九点才散工,Y为了找到当事人,同时避开邻人的猜疑,大多选择这个时候登门,做完工作回家就深夜了。

她对我说,苦累就不计较了,就是缺少培训,不知道该怎么干。时间长了,她慢慢总结出经验,知道被告知对象面对这个晴天霹雳大概有两种反应:一种是“你为什么要告诉我得了艾滋病,我怎么会得,谁让你来打扰我”;另一种是“我得了艾滋病啦,就要死了,这怎么办呢?”然后开始大哭。Y说,看见他们哭,自己也不知道怎么办,只好跟着哭。

什么都不知道,就突然跑去跟人说“你得了艾滋病”。不像现在,我知道可以对他说国家有免费的药,也不是马上就死的,国家在做科学研究,有一天会治好的!所以景颇族不让我再进门了,警告说“不要再来我家,再来我放狗咬你”。唉,要是刚开始对我们多培训就好了。

告知阶段的工作进展艰难,随便被某感染户拒绝个三五次是很正常的,Y形容自己是“追着病人跑”,又苦又累又受气,完全没有工作方法。

工作方法是有的,只是Y不觉得。她并没有意识到,在突如其来的生活灾难事件面前,“动之以情”的“打动”比晓之以理的“说服”,更能突破阳性人群的情绪反弹和心理防备。当然,L县村医在防治过程中普遍倚重“打动”也是迫于无奈,一方面他们自己在干预之前并不具备“说服”的理性知识和技巧;另一方面,上级主管以从业资格为要挟,使得防治操作和效果成为每位村医的刚性任务。误打误撞,动之以情的策略刚好避开了艾滋病的污名阻碍,成为全部社区干预的起点。

由于艾滋病在L县流行日久,寨子里不少感染者已经进入发病阶段,Y还来不及消化阳性告知后的身心疲惫,又不得不马不停蹄地开始实施抗病毒治疗工作。这一次,她面临的不再是个人道义立场的两难选择,而是如何化解以前艾滋病防治行为埋下的信任苦果。

(二) “做试验”的流言DLN是Y手上的一位病人,四十出头,样貌敦厚,沉默寡言,因为常常要来卫生室找Y,时间长了我们也就熟了。偶尔搭几句话、聊会儿天什么的,我发现他极诚恳,配合度很高。有一次我在Y面前无心感叹,“你手里的病人真听话,像这个DLN,说什么就是什么”。Y当即很激烈地反驳我,“刚开始根本不这样,就这个DLN,劝了好多次都不肯入组”。

那个时候已经病得很严重了,你看他现在身体很好,一百二三十斤的,没吃药之前才90多斤,皮包骨。

我使劲劝,他怎么都不听。后来他看我反复问,才偷偷告诉我,寨子里以前有人就是吃艾滋病药死了,大家都说这是上面在拿他们做试验。我就跟他说,才没有这回事,这些药在美国已经有好多人吃,早就试验好了,而且这是国家给的免费药,是国家政策,他才吃药的,也是病得扎实严重了。

Y的这段话切中了当地景颇族的文化心态,要打消他们内心对三级防治体制的疑虑,必须把后者上升到“国家政策”和“外族适用”的高度。前面说过了,就社区干预的配合度而言,景颇族最高、傣族次之、汉族居后,这无疑与此处景颇族对抗病毒药物的抗拒行为相左。本节讲述的正是景颇族从怀疑、抗拒到信任、服从的心理和行为的转变契机及其背后的文化根源——族群关系。

L县地界上的族群关系极为复杂,傣族、景颇族和汉族是本地的三大主体民族。傣族、景颇族是本地族群,尤以傣族历史最为悠久,他们的族群文化在本地的历史根源深厚。汉族是后起的外来民族,起源于历代中央权力的屯兵移民,到近代为止,始终是本地生民中的少数。据共和国早期历史的记载,景颇族在新中国成立前处于“山官”治理之下,因此被定义为“直过”族群,即从奴隶社会形态直接过渡到社会主义社会形态。而傣族社区在新中国成立前已经奉行“土司”统治,数世纪以来傣族土司与中央王朝建立了长久的直接联系,并借助“山官”体制治理着辖区内人口,共和国史志认定傣族老百姓解放前已经进入了封建社会阶段。新中国成立后,汉人社会的治理理念在L县得以践行,与此同时,大型国营农场兴建,从遥远的内陆地区迁来了大量的汉族移民。L县境内的族群关系自此发生了重大变化,很快形成了今天所谓的三大主体族群。总的来说,农场职工在移民身份的基础上形成了“农场人”认同,他们和本地汉族虽不能完全融合为一体,但至今仍不约而同地自外于傣、景两族。

1949年之后,傣、景、汉之间时有摩擦,族群间关系随着地方社会的变迁也不断出现新的变化。20世纪80年代之前,缅甸毒品经济兴盛,傣、景两族人口多过境帮助“栽烟”、“划烟”,1换得收入以贴补家用,亲属关系和经济收入方面都比本地汉族(尤其是“农场人”)占优势,对汉族人口很是轻视。后集体化时代开启之后,情势很快逆转了。汉族凭借文化上的亲缘性很快融入了市场化的潮流,缅甸政府于80年代末期开始全面禁毒,傣、景等族群内与市场经济有着文化隔膜,外又失去了传统的经济机会,与本地汉族在经济上的差距越来越大。物质上的差距以及与官方治理间的文化隔膜迅速反映在族群心态上,傣、景两族从排斥汉族转变为自轻本族,尤其是景颇族。景颇族自认他们在政治、经济和文化上是最落后的,一方面在社区内部仍表现出高度的自我团结与文化依从,另一方面对外则容易走向极端,要么好勇逞强,要么忐忑畏缩、惊恐怀疑,“试验”流言就是一例。至于傣族,用当地官方的话讲,他们是“比较聪明的”,“很小心”,“给他什么好处都要想一想”。汉族由于与地方治理方式之间不存在文化隔膜,他们很容易理解官方政策的用心和目的,可以直接利用制度资源。

1.指栽种和收获罂粟。中缅两国边境气候和地貌相似,适宜的作物种类也基本类似。1949年之前的L县境内也拥有数百年的罂粟种植历史,所以本地人大多习得栽植罂粟的技巧,加上境外亲属关系的分布,20世纪80年代末期缅甸政府禁种罂粟之前,本地人每年按节令越境去“苦钱”、“搞活市场经济”。

所以说,三大主体族群间文化心态的差异决定了官方社区防治之路的族群差异。在文化距离最遥远的景颇村寨中,村民主动获取制度资源的个人能力最弱,国家防治运动不仅需要深入社区,主动接触防治对象,而且还要借助合适的信任中介。随着信任危机的化解和干预活动的深入,干预对象对干预主体的依赖程度迅速攀升,最终成为三大族群之最,反而促成了国家干预的实际效率。

回到流言本身。大约在2005—2006年,“做试验”的说法在M村中盛极一时,就算到了今天,也不能说这一说法就彻底消散了,至少它仍是景颇人心中怀疑的根芽。流言是县疾控中心(当时叫防疫站)2004年之前不小心种下的。他们曾对寨子里的个别病人实施抗病毒治疗,由于当时抗病毒药品的供给与疗效都不好控制,据传出现过服药病人死亡的案例。病人死亡肯定是事实,但至于是服药所致,还是发病后无法控制,官方至今也没有澄清过。由于当时尝试治疗的范围很小,影响也不曾扩散,事情似乎也就毫无声息地过去了。不曾想,当全面的社区干预浩浩荡荡进入景颇村寨时,深藏在村民记忆中的秘密爆发了。

有关故事内容的真实性,即使是熟悉村情的村医Y也无从考证了,实际上,她也没有考察真伪的强烈愿望。对她来说,流言真伪姑且不论,要紧的是如何瓦解景颇族的流言逻辑,顺利推进自己的干预工作。首先,她对自己的病人说,这是“美国人”吃过的药,这样一来自然就不是本地政府有意欺负景颇族了,因为比他们“优等”的族群吃的也是相同的药品;第二,Y强调这次干预动作是“国家政策”,换句话说是来自北京的,后者是个无关地方性歧视甚至腐败的正义权力象征。

基于对村医Y的信任,村民将信将疑地接纳了抗病毒药物乃至整套社区干预体制。2006年底,抗病毒药物的效力显现,阳性人群对防治运动的诚意逐渐深信不疑。相应地,村医Y开始觉得干预工作得心应手。

(三) 干预的对象化从2007年开始,Y在工作中逐渐表现出老道,她认为这是因为找到了工作方法,逐渐从“追着病人跑”转变为“病人追着跑”。截至2008年12月底,Y总共管理着29位感染者/患者,包括本村的25位和邻近村寨中慕名转来的4位,其中有12位正在进行抗病毒治疗。所谓的工作方法,简言之就是将片区中的阳性人群依据感染途径、性别和家庭角色的不同分为三类,适用不同的具体干预措施。

第一类是男性感染者/患者,共20人,约占总人数的70%,年龄在20—45岁之间,多数集中在30岁左右。这里面除了唯一的一例性途径感染,其余都是“四号客”,在“飙针”的时候被感染了。

从清咸丰年间一直到新中国成立,L县有百余年的罂粟种植、食用和药用历史(L县史志办,2002),传统毒品早已为日常生活所除魅,尤其是对当地年长者而言。20世纪80年代四号海洛因传入后局面发生改变,新型毒品对于吸食者及其家庭产生了很大的危害。今天的本地人,尤其是接受过现代教育的年轻一代,对海洛因表现出极大的憎恶。尽管如此,在亲缘、地缘紧密联系的村寨中,早先感染的吸毒者仍旧被理解为因无知而犯错,遭遇疾病的不幸及苦难得到了相当程度的同情与宽容。

在这种相对宽松的社区道德氛围中,一些感染者敢于大胆承认自己的疾病身份,DLG就是其中一位。2008年,他39岁,有过两段婚姻,是4位孩子的父亲,家里有近20亩地和一方小水塘。他是村医Y手下的感染者骨干,生产自救小组的小组长,长期在卫生室出出进进。我看他自在又大方,问他是否担心被人得知艾滋感染者身份。他稍稍迟疑后对我说:“不怕,得这个病他们开始看不起,是他们不懂。”“不懂”是因为HIV/AIDS不是自己故意招惹的,是伙伴交往时不小心染上的。他的潜台词是,“得这病”并不代表道德上的污点,社区干预开始后,他拥有幸福生活的权利及可能。

对于这类感染者/患者,Y认为人数虽多,却相对好管理,关键是激起他们对于家庭的责任感。Y总是千方百计地替他们争取外界提供的各种生产援助项目,帮助他们发展生产,并告诫得病不是他们的错,但如果越来越穷,肯定就招人看不起了。

第二类是已婚的女性感染者/患者,共6人,年龄都在40岁以下。村医Y坚持认为,这些女人都是通过性途径感染的。在L县,本地女性感染者的身份有些尴尬:如果丈夫因“吃四号”感染在先,婚内妇女无疑是无辜的受害者;如果丈夫不吃“四号”,或者感染在后,这样的女性就要背负沉重的道德责难了。在景颇和傣族寨子里,吸食“四号”或鸦片烟的女性虽不罕见,但她们不会像男性那样聚众“飚针”,所以单阳家庭或者丈夫感染在后的女性多是“姘过”男人。遇到她们时,Y的态度就不客气了,毫不掩饰自己的轻蔑和强硬,并自觉不自觉地运用免费抗病毒药物来施加控制。

一天下午,我和Y站在卫生室门口闲聊,远远地看着一位女性沿着凹凸不平的泥路迤俪而来,看上去30出头,体态婀娜,身着艳丽的景颇族长裙,脚踩一双细高跟的凉拖。Y和她用景颇语打了个招呼,直接钻进里间了,女人站在候诊室里等着。我以前没见过她,笑着跟她搭话:“阿姐——,真佩服你们啊,这样的高跟鞋在坑坑洼洼的路上照样走得好看!”她神情微赧,笑笑没说话。刚好Y从药房出来,递了两盒东西给她,帮忙应了句,“习惯了嘛”。我看是安全套,就不说话了。女人道谢后转身离去。

看身影远了,我问道:“怎么,她老公是那病,怕被传染了?”

Y轻轻哼了一声,说:“她不传给别人就不错了。”

我:“哦——,单阳家庭?”

Y:“他老公没有(被感染)。大家都知道她怎么得了,这样的女人,不知道姘了几个。”

Y接着又告诉我,这女人吃过一次药,刚好一点就不吃了,怕人知道,怎么劝都不听,把她气得不行。第二次又发病了,Y就挺着不管,非要女人来求她。女人的丈夫很苦闷,经常来找Y谈心,二次发病时来求Y,Y看在她丈夫的面子上才让女人重新入组治疗。

第三类是母婴传播中的受害者——未成年人。2008年底,村医Y共管理着3位女童患者,全部都是14岁以下艾滋孤儿,且都在接受抗病毒治疗。这是最无辜的一群,因无法选择出生而被迫遭遇一切的苦难。在这几个孩子面前,Y是一位医者,同时也是一位母亲。

对未成年人的干预工作要做得细致,为了监测孩子们的健康和发育状况,按规定村医Y每三个月对她们进行一次全面的身体检查。每到检查的日子,卫生室里仿佛有了节日的感觉。Y提前通知家长把孩子早早送过来,如果恰好走不开,两个小一点儿的孩子她得亲自去接。孩子们来之前,Y会跑到街子上买些蛋糕、水果之类的零食,作为孩子们抽完血后的早饭。整套检查的难度并不大,就是操作繁琐,除了需要得到孩子们身高、体重、血压、胸围、发育及营养状况(目测和询问)等常规指数外,还要获取肝、肾、血常规和CD4检查所需要的血样。替3个孩子做完整套程序,大概要半天的时间,所以孩子们每次来总会在Y家里吃饭,一顿两顿不定。

小T在三人中年龄最小,1990年出生,也是Y最偏爱的。其父因艾滋病亡故后,已感染的母亲改嫁他人,她目前跟着父亲唯一的胞弟(老爷)生活,每月享受政府140块钱的孤儿补贴。老爷离异,独自带着小T和自己的两个孩子过活,日子十分艰辛。非同一般的疾病经历养成了小T敏锐的生活触觉。有天晚上吃完饭9点多了,Y让我照顾她年幼的女儿睡觉,自己和丈夫骑摩托车送小T和另一个孩子回家。临走前Y想找个黑袋子把抗病毒药装起来,找了半天没找着。小T轻轻地问了句:“大妈,我把它杵在肚子里吧?”Y说,“好,你就用衣服捂着”。在浓重的夜色里,这四人共乘一辆摩托车呼啸而去。

五、从危机到信任:三级防治体制的文化土壤L县的三级综合防治模式能取得显著的实践效果,县、乡两级卫生力量的最大功绩在于体制平台的搭建、防治资源的供给与传导以及防治重心沉降的策略及操作。但是在村寨之中,M村的例子则揭示了社区干预的危机与玄妙,村医Y在开放式的干预实践中化解了县、乡两级预想不到也遭遇不着的防治危机。可以这样说,县级卫生机构强大的资源部署与宣传造势的确动员起村医的干预能力和村民的自觉配合,但就阳性人群而言,疾病污名的社会效应仍迫使其蜷缩于个人的私隐空间,加上早先的不良防治后果从中作梗,村医的实际干预遭遇了外人意想不到的艰难。这里比较有意思的是干预危机在村寨中的表现形式与化解方式,它们才是L县经验区别于其他三级社区防治模式的特色所在。

阳性告知阶段的困难集中体现了“国家主体模式”走向社区时的文化隔膜。地方权力与知识精英们虽能依托行政强势,携现代防疫理念直接侵入社区,但却无法保证干预的效率和效益,初筛名单的真实及准确性缺陷就说明了这一点。名单上的失误并非任何一方故意为之,而是不熟悉村情的地方精英依据标准化调查流程,在遭遇现代教育程度不足的族群后所产生的意外后果。而这样一份名单到了熟悉村情且粗通医学统计的村医手中,恰好成就了现代防疫理念与日常生活间的对接,尽管统计与现实间存在严重偏差,村医却能利用自身与本地族群间的文化亲缘性使之流畅弥合。在村医与村民之间并不存在防治体制与村民间的遥远的文化距离。

防治运动走到抗病毒治疗阶段,当现代医学的社会控制功能达到顶峰时(Zola,1972;Conrad, 1979, 1992;O’Neill,1986),M村的实例证明,矛盾的激化程度也会随之达到顶峰,其症结在于族群人口对官方防治体制的信任缺失。需要说明的是,在整个防治运动的过程中,始终交缠着两种信任关系。一种是体制信任,即阳性人群对官方防治体制信任与否;另一种是人际信任,即阳性人群对直接的干预主体——乡村医生——信任与否。社区干预实践的波折起伏实际体现了这两种信任关系的相互转化与建构。

吉登斯(2000:30、69、88)在关于信任的研究中,将信任分为两种最基本的类型——人际信任与系统信任,前者表现为对一个人的可依赖性所持有的信心,普遍存在于前现代文化情境中;后者是对一个系统的可依赖性的信心,是现代性文化情境的特征。已有研究指出,在体制信任坍塌的中国城市医疗服务中,病人为了得到有质量保障的医疗服务,转而用心经营与主治医师之间的私人关系,试图通过人际信任来填补系统信任的缺失(冯怡琳,2005)。这种信任建构策略在M村这样的熟人社会中更是具有天然的文化倾向。村医和阳性人群的交往从来就是在多重的人际关系网络中展开的,以医疗为目的的职业行为负载着双方的道德及情感期望。随着干预活动的展开,为了化解系统信任的缺失所造成的阻碍,村医下意识地利用了自身对村民的了解及后者对其信任,创造出最贴切的、个性化的干预策略。而且,随着抗病毒治疗效果的显现,阳性人群重建起对于防治体制的信心,反过来又强化了对村医个人的信任程度。

可见,对于“国家主体模式”下的防治运动而言,村医生活化的干预技巧虽不是三级防治体制既定的制度设计,却是防治重心下移的必然结果。本土的道德力量与“国家主体”的防治体制相互激荡,既成就了社区干预的地方经验,也成就了医患双方的个人经验世界,对本土的道德世界带来全新的拓展。总的来说,重心下移的防治体制打通了现代防疫理念与本地人日常生活经验间的文化与信任隔阂,处于防疫体制入口处的乡村医生既能自由穿梭于族群差异的文化体系,又兼顾了系统信任与人际信任的相互建构,其个性化的防疫策略相对平滑地实现了现代医学对日常生活的控制功能。在这个过程中,医患交往的实践机制是文化上的亲缘性和信任关系,而不是行政强势和专家权力的生硬拓展。这也是实践中的L县模式何以能貌似轻易地避开暗流,并成功规避“国家主体模式”之文化适应缺陷的根源所在。

Conrad, P. 1979. "Types of Medical Social Control". Sociology of Health & Illness 1: 1-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10250389

|

Conrad, P. 1992. " Medicalization and Social Control". Annual Review of Sociology 18: 209-232. http://www.jstor.org/stable/2083452

|

冯怡琳. 2005. 信任视角下的中国城市医患关系研究[D]. 清华大学社会学系硕士学位论文. Feng Yilin. 2005. "A Study of Doctor-Patient Relationship in Chinese Cities: A Trust Perspective. " Master Dissertation of Department of Sociology, Tsinghua University. |

付美玲等. 2008. HIV/AIDS抗病毒治疗县乡村三级管理模式实践与探索[J]. 卫生软科学(5). Fu Meiling et al. 2008. "Practice and Exploration of Three-Tiered Management Model for Antiretroviral Treatment at County-Township-Village Level. " Soft Science of Health (5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=WRKX200805035&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

吉登斯, 安东尼. 2000. 现代性的后果[M]. 南京: 译林出版社. Giddens, Anthony. 2000. The Consequences of Modernity. Nanjing: Yilin Press. |

景军. 2006. 艾滋病谣言的社会渊源: 道德恐慌与信任危机[J]. 社会科学(8). Jing Jun. 2006. "Social Origins of AIDS Rumors: Moral Panic and Trust Crisis. " Journal of Social Sciences (8). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=shkx200608002 |

景军. 2009. 中国青少年吸毒经历分析[J]. 青年研究(6). Jing Jun. 2006. "Analysis of Experiences in Drug Abuse among Chinese Youngsters. " Youth Studies (6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=QNYJ200906010&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Kaufman, Joan and Jun Jing. 2002. "China and AIDS: The Time to Act Is Now. " Science (June 28).

|

李红梅等. 2006. 盈江县HIV/AIDS高流行区感染者关怀和吸毒行为社区综合干预[J]. 卫生软科学(1). Li Hongmei et al. 2006. "Community Based Care for People with HIV/AIDS and Comprehensive Intervention on Drug Using Behavior in Yingjiang County with HIV/AIDS High Prevalence. " Soft Science of Health (1). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=wsrkx200601013 |

李洲林等. 2006. 边境少数民族地区多部门合作开展艾滋病综合关怀干预模式的探索[J]. 卫生软科学(3). Li Zhoulin et al. 2006. "Exploration for Multi-Department Cooperation of HIV/AIDS Prevention and Care in Ethnic Border Regions. " Soft Science of Health (3). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=wsrkx200603048 |

L县史志办. 2002. 户撒史话[M]. 昆明: 云南民族出版社. History Compiling Office of L County. 2002. The History of Husa. Kunming: Yunnan Ethnic Press. |

O'Neill, J. 1986. "The Medicalization of Social Control". Canadian Review of Sociology and Anthropology 23: 350-364. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-618X.1986.tb00403.x/full

|

潘绥铭等. 2006. 中国艾滋病"问题"解析[J]. 中国社会科学(1). Pan Suiming et al. 2006. "Deconstruction of the 'Problem' of AIDS in China. " Social Sciences in China (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200601008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

潘屹、王晶. 2008. 沉舟侧畔千帆过柳暗花明又一村[R/OL]// "中国艾滋病防治相关政策分析"课题报告. Pan Yi and Wang Jing. 2008. Program Report: "An Analysis of Social Policies for HIV/AIDS Control in China". http://www.chinasocialpolicy.org. |

邵京. 2005. 记录与思考: 农村有偿献血与HIV感染[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版)(2). Shao Jing. 2005. "Rural Commercial Blood Donation, HIV Infection and China's New Economy". Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition)(2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GXZS200502009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

苏春艳. 2009. 生命商品: 社会学视野下的中原血液市场[D]. 清华大学社会学系博士学位论文. Su Chunyan. 2009. "A Commodity of Life: Blood Market in Central China, 1990-1995. " Phd. Dissertation of Department of Sociology, Tsinghua University. |

吴尊友等. 1996. 云南省某县男性青年吸毒现象调查[J]. 中华预防医学杂志(6). Wu Zunyou et al. 1996. "A Survey on Drug Abuse in Young Males in a County of Yunnan Province". Chinese Journal of Preventive Medicine (6). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/article/cjfd1996-zhyf606.003.htm |

吴尊友等. 1998. 云南省某县男性青年HIV感染危险行为与知识水平的关系[J]. 中华预防医学杂志(3). Wu Zunyou et al. 1998. "Relationship between Risk-taking Behavior and Knowledge for HIV Infection among Young Men in Longchuan, Yunnan of China". Chinese Journal of Preventive Medicine (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZHYF803.021&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

夏国美. 2005. 论中国艾滋病社会预防模式的变革[J]. 社会科学(11). Xia Guomei. 2005. "On Transformation of Social Preventive Model for HIV/AIDS in China". Journal of Social Sciences (11). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHKX200511010&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

中国社科院社会政策研究中心. 2008. "中国艾滋病防治相关政策分析"课题报告. Center of Social Policy Study of Chinese Acadamy of Social Science. 2008. Program Report: "An Analasys of Social Policies for HIV/AIDS Control in China". http://www.chinasocialpolicy.org. |

Zola, I. K. 1972. "Medicine as an Institution of Social Control". Sociological Review 20(4): 487-504. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.1972.tb00220.x/full

|

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30