房莉杰在《制度信任的形成过程》(《社会学研究》2009年第2期)一文中提出了一个有意思的概念“制度信任”,并对制度信任的形成过程做了分析,也对农村合作医疗案例中的信任问题进行了解释。作者以科尔曼的理性分析范式为基础,构造了信任从宏观到微观、从心理到行为的形成过程模式。该模式客观上涉及并提出了制度和信任之间关系的一些复杂问题。制度的本质是约束人们行为的规则,更是由交易或服务而发生的人与人之间的关系,制度背景下的信任问题本质上需要在人与人之间的交易关系中才能够得到解释,这也是一个博弈的问题。在一种关系中,信任意味着一个交易方对其他当事人可能采取的行为策略是可预期的或可信的1。但是,令人费解的是房文通过引入“制度信任”完全回避了对交易关系中信任形成问题的分析。

1.正如房莉杰(2009)对交通规制的判断,事实上我们遵守交通规制不仅仅是对规制的信任,也不仅仅是相信警察的执行力,而是更多地相信遵守规则是有利的。如果不遵守的话,可能被警察处罚,或被其他车辆伤害,包括其他人对不遵守规制的道德谴责以及刺激内心内化的道德感而形成的心理成本(信任与个人的内在道德伦理有很大关系),因而一旦马路上没有警察或车辆并且没有心理成本时,很多人是不会遵守规制的。

由于信任和制度常常是难以分离的,且制度有内在制度和外在制度之分,作者关于制度信任概念将面临解释上的操作性问题,如对类似合作医疗制度这样的外在制度事实上是一个公共政策问题,能否将政策或外在制度视为一个规则,进而将政策或外在制度的实施问题简单地理解为一个当事人对制度的信任问题?尤其政策是由一系列规则或制度组成的,公众对政策的信任是否需要或可以分解为对一系列具体规则的信任呢?这样的分解对理解政策问题是否有学术意义?

因此对于合作医疗制度的信任解释,房文的分析就会面临以下难以克服的问题:

首先,农民参与合作医疗是因为农民对合作医疗制度的信任吗?信任的含义是什么?参加了合作医疗就是对制度的信任,不参加合作医疗难道就是对合作医疗制度的不信任?显然,“制度信任”是不彻底的或缺乏可分析和解释力的概念。农民参加合作医疗可能是潜意识的或受邻居参保影响的一种“从众行为”,或者是其子女表示“孝心”的行为,或者是农民尝试性的“投资”行为(当然,这也可能是农民无其他可选择机会下的无奈选择),而内心却完全有可能对合作医疗制度很不放心或很不信任。同样,也有可能发生对合作医疗非常信任的农民却并不一定参保的情况,如其有参加其他医疗保险的机会或感觉到自己很年轻不会发生大病,从而缺乏参保的意愿。因此就存在着理解农民的参保率的变化与农民的信任问题(自愿参保率的上升能表明大多数农民对合作医疗的制度信任也随之上升的吗),农民的信任是什么,这两者之间是否存在关系等问题。

其次,从“制度信任”到“信任行为”是概念的滥用。如果将信任简单地理解或等同于行为选择的话,则信任概念本身的价值就被弱化或者说是一种同义反复。“选择行为即信任”这样的概念逻辑是缺乏解释意义的。观察到农民参保行为,即等同于农民对制度的信任,那么是否可以类推:观察到美国公民参加总统选举的投票行为,是否可以也得出类似的结论,认为该公民对美国总统选举制度是“信任”的呢?显然,行为和信任之间并不一定存在直接关系,信任美国民主选举制度的公民可能会参加投票,而不信任民主制度的公民也一样可能会选择参加投票。

再次,对一项宏观政治制度或作为公共政策的外在制度的信任问题有时非常模糊不清或是一个伪问题。一项政治制度或公共政策可能性质上是中性的,结果则会对不同的集团或阶层有不同的福利或利益效应,其结果无非是不同阶层倾向于支持或反对而已。如多数农民对合作医疗从利益激励方面持有支持性倾向的,但是一般而言,我们并不能由此断定农民对合作医疗制度是信任的。

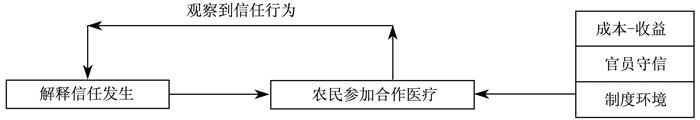

作者用了很大篇幅分析和论证农民参保的成本收益状况、对政府官员行为的信心判断和有关制度环境因素,期望有助于解释农民参加合作医疗原因。从理性的角度看,上述因素朝某一方面的积极变化可提高农民参加合作医疗的期望收益,但这与农民对制度的信任却并无直接的关系,即作者事实上是将信任等同于农民参加合作医疗的行为。如图 1所示,其研究的命题是“信任是如何形成的”?论证的逻辑是“从信任到信任行为”,由于观察到了参合行为,于是房文得出结论是:“信任形成了”。总之,其论证的逻辑解释了农民参加合作医疗的若干影响因素,但却没有解释清楚其定义的“制度信任”是如何形成的,或者说通过同义反复回避了这一问题。为了厘清上述问题,本文试图从交易关系或博弈论的视角为信任的发生机制提供微观行为基础,并重新解释新型农村合作医疗制度中的有关信任问题。

|

图 1 “房文”对农民参加合作医疗的信任形成的解释逻辑 |

信任本质上是社会规范的组成部分,但是不同学科和不同研究方法对信任的定义是很不相同的。心理学和社会学强调信任是对一种良好关系或秩序的预期。如山岸俊男(1999)定义信任为对行动对象友好和良好意图的期待;罗特尔(Rotter,1967)将信任理解为个体认可另一个人的言辞、承诺及陈述为可靠的一种概括化的期望;Garfinkel(1967)认为信任是对普通的和日常道德世界的持续、规则、秩序和稳定性的期望;B.巴伯(1989)则定义信任为“对维持合乎道德的社会秩序的期望”。经济学家则认为信任也许和文化有关,但更重要的是信任往往是人们理性选择的结果(张维迎,2002;Kreps,1986;Fudenberg & Tirole,1992)。尤其在重复博弈中,人们追求长期利益会导致信任。问题在于大量的重复博弈并不一定会导致信任的结果,社区的不安定和商业的诚信问题以及环境保护中企业的长期不合作行为,无不处于长期重复博弈的过程中。同时,现有文献对信任的功能及其社会经济发展的重要性给予了充分的关注(张维迎,2002;佩雷菲特,2005;卢曼,1982),然而信任是如何产生的及其发生的机制是什么并没有得到深入的探究1。基于已有研究对信任的界定,笔者把信任定义为交易关系中一方当事人对其他行动者行为策略的可信赖的预期以及由此形成的博弈均衡结果。从重复博弈的角度对信任形成及其与制度的关系进行理论上讨论。

1.例外的是心理学认为信任是人们从过去经验中学习而来的,尤其是幼年心理发育阶段的经验对信任的形成更为重要。但是,这样的解释并不能令人满意,没有解释信任在特定情形下发生的机制到底是什么。我们认为过去的经验与心理过程是重要的,但更为重要的是过去的经验是如何影响现在的信任发生机制。

(一) 策略偏好与完全信息下的动态博弈:一个简化的农民参保案例Fudenberg与Tirole(1992)证明了“在完全信息下,合作均衡发生是必然”的,不过,这个命题的一个前提是假设经济人具有完全理性。但在完全信息下,如果放松对人理性程度的假设,合作均衡却不是必然发生的,这一点正是本节论述的核心所在。在这一节,本文将引入“策略偏好”的概念以试图改变“完全理性”这一强假设,事实上这是给“完全理性人”施加一个约束或限制,即行为人对“策略选择”是有强烈偏好的(而不管这个“偏好”可能来自于个人遗传和性格因素、宗教信仰与道德伦理等)2。那么,强调策略偏好因素的意义或作用是什么?这样的努力类似于Coase关于无交易费用世界的讨论,无非是想为理解真实世界尤其是下文关于不完全信息下信任关系博弈提供一个参照系而已,并在这样的参照系中逐个引入一些解释性变量(如策略偏好、学习效应等)来加深对问题的理解。此外,正是在完全信息下,我们才可以将注意力集中于那些至关重要的概念方面,如作为合作博弈结果的“信任”概念事实上被进一步精练化了,并不是所有的Nash均衡都可以称之为信任3。以下以简化的“农民参加合作医疗”为例做一些“初步”的构想和探讨,以揭示信任是如何嵌入到交易关系或博弈分析之中的,事实上也只有在相互交易和行为互动的社会关系中理解信任才具有实际的意义。

2.这本质上也是一种遗传演化的观点,当然,这里对人理性的限制与论文前面部分静态博弈下人的高度理性也有不一致性的地方。

3.通过讨论这样一个参照系下的信任博弈的结构与过程,有助于揭示影响信任关系的因素并不仅仅限于“信息”,还有一些同样值得嵌入模型的变量,如策略偏好、学习效应等,如何纳入到分析之中的确是一件十分头痛的事情。教科书中的模型与命题似乎过于成熟和单调,而现实的情形却又过于丰富和复杂,我们对理论模型的确十分不满,但是如何改造却也迷茫。

假设“农民参加合作医疗”的背景是一个小规模社会组织单位,农村合作医疗管理机构(以下简称“合管机构”)假设为甲,农民假设为乙。通常在一个社会中,农民医疗社会保险对所有利益相关方而言是准公共物品或俱乐部物品,即农民的参保不仅对医疗机构,而且对合管机构和地方政府都具有良好的经济社会效应。但是,情形并不总是如此,如果农民都不愿意参加保险,就会出现人们所熟知的囚徒困境问题。为了描述和分析的方便,本文假设合管机构即甲的策略是为参加合作医疗保险的农民提供高水平补偿和低水平补偿,其中补偿水平可以衡量合管机构的效率状况。农民的策略为参加农村医疗保险和不参加。博弈双方的策略收益假设如图 2的博弈结构所示。

|

图 2 完全信息下的农民参保动态博弈 |

由于甲只有一个信息、两个可选择的行动,因而甲的行动空间即战略空间为SA =(高补偿,低补偿);乙则有两个信息集,每个信息集上有两个可供选择的行为,所以乙有四个纯策略分别为:①不论甲高补偿,还是低补偿,乙都参保。此时,乙的策略可以表示为(参保,参保)。②甲高补偿,乙参保,若甲低补偿,乙不参保。此时,乙的策略可以表示为(参保,不参保)。③甲高补偿,乙则不参保,若甲低补偿,乙参保。此时,乙的策略可以表示为(不参保,参保),该策略似乎不合乎实际的逻辑或理性原则,称之为无关性策略。④不论甲高补偿,还是低补偿,乙都不参保。此时,乙的策略可以表示为(不参保,不参保)。

从战略表达式的收益矩阵分析中可以得出,这个完全信息的“短期”动态博弈存在三个纯纳什均衡,分别为[高补偿,(参保,不参保)]、[低补偿,(参保,参保)]和[低补偿,(不参保,参保)]。在每个纳什均衡中,给定对方的策略,自己所选择策略是最优的。后两个策略的均衡结果是(低补偿,参保),即甲提供的低水平补偿,乙选择参保;而前一个均衡结果则是(高补偿,参保),即甲会选择高补偿,乙则会参保。

在本案例中,对乙而言,可能或可供选择的较优策略有四种。

第一,绝对的不合作主义或机会主义策略,不论甲高补偿,还是低补偿,乙都不参保。需要指出的是这里的博弈均衡是以上述博弈双方的策略收益假设为前提的,一旦博弈方的收益假设发生变化,则可能的博弈均衡结果也会改变。当甲或合作医疗管理机构选择低补偿水平时,假设农民或乙的收益为1个单位,上述三个均衡结果是正确的,但是如果假设在此情形下农民或乙由于其坚持自己不会生病,其收益参保或不参保仍然为3个单位,则会出现一个新的博弈均衡[低补偿,(不参保,不参保)]。该策略就是绝对不合作主义,即无论甲选择什么样的策略,农民就是不参加合作医疗,而此时的均衡结果下双方的收益是(2,3)。在不合作的均衡下,社会的总福利水平仅为5个单位,显著低于合作水平高的社会总福利。

第二,无关性策略,即甲高补偿,乙则不参保,若甲低补偿,乙参保。由于该策略在逻辑上和案例故事假设不一致,本文在此不讨论。

第三,弱合作主义或以牙还牙策略,即甲高补偿,乙参保,若甲低补偿,乙不参保。当乙农民采用以牙还牙策略时,甲最优的策略选择是“高补偿”,结果是双方都选择了各自的合作性行为即分别为高补偿和参保,其均衡时双方的收益矩阵为(4,4),这样的结果与强合作主义策略的均衡结果是不一致的。不过,在两种均衡下,社会的总福利水平都是8个单位,但各自的福利在不同均衡下却存在差异,而且一旦双方处于不完全信息背景之中,如果一方不能确定对方是否会选择“合作性”策略,甚至怀疑对方可能采用“不合作”行为时,则双方都“不合作”的囚徒困境式均衡结果以及收益矩阵降到(2,1)就有可能出现。

第四,强合作主义策略,即不论甲高补偿,还是低补偿,乙都参保。此时,理论上存在两种情形,一种是短期且假设合管机构只考虑经济效益因素。如果在一次性博弈中,合管机构以寻租方式选择提供低补偿策略,将会有利可图,即获得5各单位收益,均衡时双方的收益矩阵为(5,3)。第二种情形是从长期来看,考虑双方合作会产生政治社会福利剩余或共赢,则双方的净收益都会提高(假设各为1各单位)。于是,如果合管机构克服短期的机会主义而选择高补偿策略的话,博弈均衡为[高补偿,(参保,参保)],收益矩阵为(5,5)。若合管机构还考虑其政治社会收益的外溢收益(假设也为1各单位),则上述长期博弈的均衡结果将会提高到(6,5)。

总之,在完全信息下,由表 1可知,无论作为博弈方之一的农民(乙)采取何种策略,由于甲方可以观察到,并且通过重复博弈也能够强化双方对对方策略行为选择的信念,只有避免囚徒困境式的不合作主义均衡,其他博弈的纳什均衡结果才可能是最优的。作为理性人,农民(乙)最优的策略行为可能是强合作主义,或弱合作主义,也可能是绝对不合作主义。当农民选择强合作主义或绝对不合作主义策略时,在短期内合管机构能够准确地预见和观察到这一点,其最优的策略行为就是选择提供低水平补偿;而当农民采用弱合作主义策略时,在重复博弈中,合管机构也能够观察到,其最优的策略是选择提供“高水平”补偿。如果考虑“长期”动态重复博弈的话(如图 2所示),根据上文的讨论,双方采用强合作主义策略的均衡结果是最优的,即博弈双方都采取了对对方而言也是最优的策略行为,从而在长期合作形成社会总福利的改善中都分享了收益的增长。强合作主义策略的运用还有利于规避非合作主义(弱合作主义与绝对不合作主义)下过分依赖于一方行为可能会因意外或不确定性因素冲击造成的有关风险(如绝对不合作主义下双方总福利将降至为5的水平)。

| 表 1 完全信息下的动态博弈与策略选择 |

因此,如果将偏好定义为对“策略”选择的优先序或强度,类似于行为的“习惯”或“惯例”,那么在社会博弈中,选择合作主义策略将是社会信任形成最重要的必要条件,而且这样的策略偏好对社会福利改进具有十分显著的积极作用1。

1.值得注意的是,在一般的经济学原理或教科书中,偏好和效用是同一个问题两个不同层面的表述。但是在本文,作者使用这两个概念显然是不完全在同一意义上操作的。效用在本文侧重于以经济人感知的福利水平来界定的,这是从一般的意义上理解的。但是,关于偏好在本文中则被定义为对“策略”选择的优先序或强度,这类似于行为的“习惯”或“惯例”,与一般微观经济学中关于物品的选择序类似但却不一样。

那么,信任在此处的含义是什么?信任又是如何发生的呢?显然,信任的含义是确保有助于社会总福利以及对博弈双方都有利的策略行为及其均衡结果的出现。事实上以上讨论表明信任使得博弈双方不仅要自觉地放弃选择“绝对不合作主义策略”以避免囚徒困境的社会结局,而且还有试图从弱合作主义直接进入强化合作主义的社会状态。在完全信息下,农民会预期到合管机构将采纳“高补偿”策略,从而始终选择“参保”行为;同样,合管机构也会预期到农民会选择参保,从而始终选择“高补偿”策略。所以,信任的形成过程本质上是博弈双方不断搜索试错和学习,逐步从选择非合作策略转向稳定地选择合作性策略行为的过程。

(二) 制度形成与信任的发生:不完全信息下的动态博弈在信息不完全的情形下,最大的问题在于博弈的一方参与者不能准确地认知或预见对方参与者的策略选择是什么?只能以一定的主观概率来推断或假定对方参与者选择某种行为的概率分布或可能性水平。但是,问题在于作为参与方,乙或农民最终会选择那一种或哪几种策略呢?农民选择行为策略具有稳定性倾向,还是不断变化呢?农民选择策略行为是有意识的过程,还是无意识或潜意识的呢?这一问题在完全信息下并不重要,但在不完全信息背景下却变得十分关键。不完全信息下的行为者只能根据有限的数据进行决策,使用简单的可预测模型,有时候还会做一些无法理解的甚至愚蠢的事情(Young,1998)。

经济分析期望从有意识的理性主义出发来解释人的策略选择行为。显然,在上述假设的案例中,农民最终会选择什么样的策略行为不仅受一些随机因素的影响,也由一系列内在的因素或机制所决定,如道德、伦理和偏好等。经过一段时间的适应性学习,交易双方的互动过程就能趋同于颇为复杂的均衡行为模式。概而言之,若对地方政府政策的信心特别高(或者合作医疗保险对有疾病在身农民的效用特别高),则强合作主义策略(即坚持无条件选择“参保”)是农民最可能选择并倾向于长期坚持的策略。相反,若农民对地方政府非常缺乏信心,或者自我中心和孤立主义情绪严重(或者自认为不会生病,保险对其效用特别低),则农民选择绝对的不合作主义或机会主义策略的概率(可能性)就大得多了。对于以牙还牙策略或弱合作主义策略的选择动机则介于上述两种策略信念之间。但是,不管农民最终选择哪一种策略,只要农民的偏好趋于稳定,并长期使用某一类策略,在一段时间之后,这种策略偏好的稳定性就可能形成并被甲或合管机构稳定地预见或预期到,农民的策略行为就对合管机构产生了可信性。如果合管机构的策略偏好也具有类似于农民的特性,则合管机构和农民在长期的博弈过程中通过相互的学习与沟通,就很有可能最终形成所谓的纳什均衡(解)关系。Noorderhaven(2002)引入一个分裂内核模型(Split-core-model),认为人的本性既有值得信任的一面,也有机会主义的一面。当交易一方持续得到另一方值得信赖的信息时,信任关系将得到强化。Axelrod(1984)认为合作因“未来的昭示”而得以维持,正是对持续关系的期待,维系着个人对他人行为的信任。信任和声誉影响的出现取决于持续的交往和稳定的传播声誉信息的社会关系网。由于合作博弈理论充分考虑了相互交流和有约束力契约的可能性而被广泛应用于信任问题的研究。但是,信任在多大程度上是以提高对他人回报的期望而形成的工具主义观点还是不很清楚的1。最近的博弈论文献在解释制度的形成方面取得了一定的进展,人们对许多个体微观行为决策是如何演变为可观察的宏观行为模式有了更深入的认识(Schelling,2005)。如Foster和Young(1990)发展了一个随机稳定性均衡解的概念,即一个均衡是随机稳定的,它能抵制连续的随机冲击(而不仅仅是孤立的冲击),仍然保持完好。根据这一解的概念,动态学习效应在博弈中的作用机制不仅被完全形式化,而且关于制度形成与信任的发生的理解也更为深刻和严密了。

1.Binmore(1994)和Schotter(1981)等似乎更多地从工具主义角度理解社会制度形成中的信任与合作博弈问题,而大量的社会经济学研究则认为信任是一种社会和个人的定位,具有超越理性预测的社会意义,尤其是社会(团体)认同在促进合作中扮演了重要角色,这为人们面临社会困境时进行合作的非工具主义本性提供了有力的支持(Brewer和Kramer,1986;Tyler和Degoey,2003)。

笔者在这里把信任定义为对对方行为策略的可信赖预期以及由此形成的博弈均衡结果。值得注意的是,制度也同时形成,正如Young所指出的,制度是由许多个体的累积性经验经过长期发展而出现的。一旦它们互相作用结合成一种固定期望与行为模式时,一种“制度”就产生了。这样的一种制度观同将制度定义为一种博弈均衡结果的理解也是一致的。但是,并不是所有的纳什均衡(解)关系都可以称之为“信任”,只有各参与方都选择了对双方产生了合作剩余或社会福利最大的合作主义策略,其均衡的结果才可以称之为“信任”1。在一个缺乏信任的社会中,一个微小意外的冲击就有可能会促使社会步入低(效率)福利水平的陷阱之中,于是,North关于低效率的社会制度为什么会长期存在的经典命题或许可以由此得到部分解释,即缺乏信任基础的路径依赖或制度惯性的缘故2。

1.关于这一点,信任本质上是一种纳什均衡,这个判断或定义是合理的,但是,Akio(2004)、张维迎(2002)、Kreps(1986)、Fudenberg and Tirole(1992)以及Green和Shapiro(2004,P 36)都没有进一步区分或讨论信任和纳什均衡之间的内在关系,即不是所有的纳什均衡(解)关系都是可以称之为“信任”,对那些没有形成“信任”的纳什均衡给予的关注或解释是明显不够的。

2.匿名评审人在对本文评论时提出了一个十分中肯的问题,“以合作博弈为切入点,对“信任”的内涵进行精炼化和操作化。这在某种意义上,有可能超越从功能论角度或心理机制出发对“信任”思考的局限。在如此操作化定义下,信任和作为博弈均衡点的内生制度在分析层次上如何区分?”应该说,信任作为内生制度形成的一个博弈均衡结构的一部分,这里的确会面临如何区分两者分析层次的问题。制度是在内生化过程中涉及不同行动者之间的一种互动关系,信任则在这种制度关系确立过程中可能会发生,也可能不会发生信任问题,关键在于相关行动者之间博弈结构中是否存在一种合作性策略。一旦这种合作策略存在的话,则信任会有助于形成对博弈者采纳合作策略的稳定性预期。因此,在更微观的层次上,信任是以策略预期的形式同制度关系相区别,但是,应该承认这里的讨论还存在着进一步发展和细化的空间。

三、新型农村合作医疗制度中的信任问题:如何解释真实世界中的经验在讨论了制度和信任形成之间关系之后,我们能比较清晰地解释真实世界中的新型农村合作医疗制度及其涉及的农民信任问题是什么以及内在的逻辑。显然,文本中或社会政治生活中提到的“新型农村合作医疗制度”是一个公共政策话语或外在制度,从制度主义的视角来看,“新型农村合作医疗制度”事实上是一个社会政策,并且可以从制度分析的语言中获得解释,但在学术解释的语境中,我们讨论合作医疗制度时更愿意将之理解为在一项社会政策背景下的所有利益相关者之间的交易或博弈关系及其均衡结果。于是,讨论制度信任问题也一定要在所有利益相关者之间的博弈关系中把握信任的内核,仅仅考虑“对制度或政策的抽象的信任”是缺乏学术意义的。因此,新型农村合作医疗制度中的信任问题是农民在和合管机构、乡村合作医疗保险定点服务机构和包括村委会在内的地方政府之间的一种复杂的博弈关系中,对其他行动者的“合作性”行为策略的期望和信心。正是在这些稳定化的信任关系或期望之中,合作医疗的新型制度关系也得到了确定,这意味着信任和合作医疗制度关系是同时形成的。

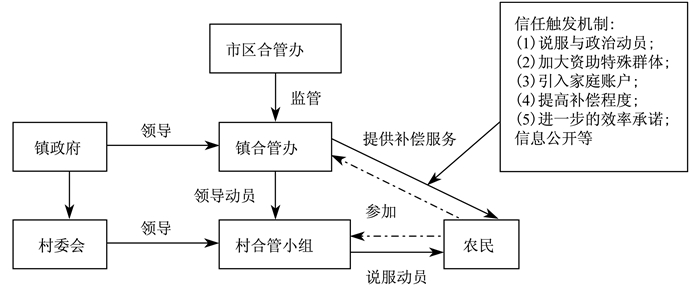

在制度或博弈关系的意义上,可以看出农民的信任“对象”或内核既是对农村医疗卫生机构的服务行为策略(诚实可信、有效和低廉)的信任,也是对合管机构提高补偿范围或报销水平承诺的信任,更是对地方政府的政策执行或仲裁者公正的行为策略的信任等等。正是这些复杂的多重当事人之间对合作性策略或博弈均衡策略达成的一种默契和共识才成为信任的内核,或者说构成了研究者所说的农民对合作医疗制度信任的含义。研究需要解剖所有不同政策行动者的策略行为可能的选择空间,由于篇幅限制和分析的简便,我们不考虑医疗机构和农民的关系,只讨论农民和合管机构的信任问题。在这些假设背景下,农民的策略选择主要可以分为参加和不参加两种,合管机构则可以采取的行为策略却很多,其中关键的合作性策略是提高“补偿范围和水平”,其他的行为则会增强农民对其采纳合作性策略的信心,即信任的触发机制,如包括说服与政治动员、对特殊群体的选择性补贴、引入家庭账户以及信息公开等等(相反的行为如降低“补偿范围和水平”等属于非合作性策略)。一项制度本身内含的信息需要借助于一些触发机制传递给农民,才有可能使其对制度产生信任。“信任的触发机制”是博弈双方当事人或第三方运用的一系列具体干预措施,如信息强化、示范以及激励刺激等,强化有关博弈方采取合作性策略的动机和偏好。这有助于强化行动者对有关合作策略选择的稳定性预期,也是信任得以形成的关键所在。有效的信任触发机制应该具备两个基本的特征:一是触发机制应该与博弈行动者的期望收益函数形成理性的正反馈,即有助于强化行动者的经济收益或效用增加,如引入家庭账户、提高补偿程度以及对特殊群体的资助等措施会直接提高相关群体的经济收益或效用;二是触发机制应该有助于降低信息的不对称或不完善程度,提高行动者对交易中的潜在收益的认知以及降低相关信息搜寻和谈判的交易成本,如信息公开和政治精英的说服和政治动员等活动增加了农民对相关知识的了解和认识。因此,解释农民的信任发生就可以通过观察农民和合管机构对对方采取合作性行为策略集的概率而得到证实。

以下结合上海市郊区的一些经验,简要讨论合作医疗基金管理机构同农民之间交易关系及其信任发生问题(如图 3所示):一方面合作医疗基金管理机构期望动员尽可能多的农民参加合作医疗,并促动农民缴纳合作医疗个人缴费;另一方面为农民患病者提供医疗费用补偿服务。对于前者,农民参加合作医疗比例越高以至于“应保尽保”,则合作医疗的社会正义性程度就越高,即确保每一位农民都能有权利在其遭受疾病困难时获得费用补偿的保障。对于后者,合作医疗管理机构能够为农民提供多大范围以及多大比例(或什么程度)的补偿,则反映了合作医疗的效率状况,即能为农民提供多大程度(风险分散与费用补偿)的保障问题。

|

图 3 合作医疗管理机构与农民之间的信任发生机制 |

因此,合管机构和农民之间的交易机制能否有效稳定地运作下去,关键在于农民对合管机构采取合作性策略的信任(信念或信心状况),包括合管机构为农民提供补偿服务的承诺等。当合管机构对农民的补偿保障承诺有足够的吸引力并且是可信的,则农民就自动或主动地向合管机构或其经办人缴纳合作医疗保险费,以参加合作医疗保险,如浦东新区和松江一些镇都不需要村干部和乡村医生上门收费,而是农民主动交纳。若合管机构的补偿保障承诺不具有吸引力或对农民没有足够的信心,甚至一些农民预期自己根本不会生病,则农民就会犹豫甚至不愿意参加。根据对各区县的访谈和调研,我们可以归纳上海市各地区为了强化农民对合管机构采取合作性策略的信任,合管机构具体采用的信号强化策略或信任触发机制主要有以下五个方面。

第一,说服与政治动员。合作医疗保险定点服务机构对农民开展的说服工作与政治动员,在很大程度上依赖于镇政府与村委会系统的支持。因此,各镇合作医疗管理委员会(简称“合管会”)在很多地方是由分管副镇长负责的(约50%以上)。合管会下辖的合管办公室(简称“合管办”)对农民的说服与动员工作具体包括:首先,每年十二月一次全镇动员大会,参加人员有生产队队长、村干部和乡村医生。如新河镇每年进行大量的合作医疗宣传,一年不少于十次;其次,给农民散发宣传材料,村干部或乡村医生分工包户,每家每户上门动员,如南汇区祝桥镇要求每个上门的宣传工作人员如果不能说服农民参加合作医疗的话,必须由户主签字,保证承担不参加合作医疗可能引起的风险。

不过,动员与说服是一项技巧性很高的工作,要说服农民对合作医疗产生信心,还面临一些具体的问题,如所谓宣传发动中的死角,即在一些农民人口流动性高的地方,有的农民户口在如松江区,人却在其他地方如闵行工作。45岁以下的农民(尤其是小孩)认为身体很好或者干脆认为合作医疗补偿水平低(回报率低),缺乏参保的积极性。同时,有关合作医疗保险政策也规定了农民参加合作医疗与否是自愿的行为,对农民没有强制性或法定义务,工作人员在动员时只能以说服方式,没有强制性措施来推动农民参加合作医疗。况且,如果说服或动员工作的方式或态度存在问题的话,农民也可能对政府行为存在逆反的心理,即政府越是发动越是不参加。所以,一些说服动员工作做得很好地方,一般都是由村干部与乡村医生在具体行动之前,有一个细致的讨论、研究和策划,每一次工作以后要对不愿意参加的农民群体认真地进行分类,研究其不参加的原因,然后有针对性地去帮助农民化解其中一些疑虑和困难。当然,仅仅靠说服是不行的,还必须向农民提供进一步的激励措施、负责任的承诺和示范性的业绩等。

第二,政府财政加大资助特殊群体参加合作医疗。以政府财政资助(并鼓励其他社会团体补助)的方式帮助特殊或低收入群体参加合作医疗,不仅提高了合作医疗的参与率,达到社会公正的目标,而且通过分散的特殊群体对合作医疗的受益或支持本身也会对社会产生广泛和潜在的教化与动员功能。一个个鲜活的受益个案会触动和强化更多的农民对合作医疗补偿作用的信心。如2003年闵行区华漕镇对四类特殊农民群体给予减免,75岁以上的老年人、家庭特殊困难、获得上海市劳动模范等特殊奖励的,以及新疆支持人员减免100元/人。至2005年,又将残疾人纳入特殊群体之中,特殊群体人数达到240人。浦东新区劳动和社会保障局与社会发展局等机构在2004年出台了《关于推进浦东新区农村残疾人参加农村养老保险和合作医疗保险工作的实施方案》,要求由残联、慈善机构对困难群众参与合作医疗进行适当的资助或免于缴纳参保金1。

1.目前,浦东新区五保户、低保户和残疾人共有6 357人。其中,五保户有199人,他们的个人缴纳部分全部由镇村集体给予补助,人均156.28元;低保户有1 706人,由区镇民政部门进行补助,人均为100元;残疾人有4 470人,由区、镇残联给予补助,人均为108元。

第三,个人账户或家庭账户增强农民的信心。对于一些自认为年轻身体健康而不愿参保的农民,引入个人账户可以在一定程度上消减这部分农民的怕吃亏或不合算的心理。因为将个人缴费的50%以上或全部划入个人账户中,不生病的农民可以将本年度结余资金直接转入下一年度,个人账户的可积累性将提高农民在未来生病时门诊或住院费用的补偿能力。家庭账户除了具有个人账户类似的特征之外,闵行区浦江镇的经验还表明,家庭账户把农民个人与家庭其他成员的健康状况联系起来,在一定意义上要求年轻的个人必须同其年老的老人一起参保,即年轻农民有义务或有道义分担自家老人的医疗风险和费用负担。任何一个成员的门诊或住院费用报销都首先从家庭账户中支取。同时在大病费用分担方面,浦江镇的家庭账户封顶线是按个人封顶乘以家庭成员数目决定的,如三口之家的封顶线即3×5 000 =1.5万元。实行家庭账户后,大病患者在镇一级的补偿水平明显要高于个人账户。当然,除此之外,大病患者还可以在区大病风险基金中得到补偿。

第四,政府财政支持与合作医疗的补偿程度(比例与范围)及其服务水平不断提高。近年来,各地县区以及乡镇两级政府加大了对参加合作医疗的农民进行补贴的力度,各地的合作医疗基金对农民的医疗费用补偿程度或水平也不断提高。如闵行华漕镇两级政府从2003年开始对农民进行补贴,其标准为75元/人×2=150元/人;2004年,政府财政的补贴标准进一步提高到人均80元。同时,华漕镇对参保农民的补偿范围也扩大,从住院增加诸如CT等门诊1。

1.2004年底,镇合作医疗基金亏损100多万元,全部由镇政府财政填补。2005年1月底,全部为农民报销完上年费用补偿发票。

第五,进一步的效率承诺:信息公开、社会监督与管理成本控制。要争取农民对合作医疗的信任,合管机构加强对基金的管理和接受公开监督的决心与工作力度也是十分重要的。这是合管机构向农民发出提高管理效率承诺的重要信号,如承诺对基金使用的信息公开,加强社会监督和管理成本控制。从调研的情况看,多数乡镇两级合管办都能及时将各月或各季度的合作医疗基金补偿状况进行公示公开,接受群众监督。尤其是对大病补偿,有的地区如嘉定南翔镇坚持公开、公平、公正的原则,先进行张榜公布一周,接受群众监督,若无异议,再按照有关手续办理补偿资金。

除了公示之外,镇合管机构一般还向同级人民代表大会汇报,及时得到政府和人大的监督和支持。如邀请人民代表进行专题视察,视察内容包括基金的到位,医药费用的开支、基础设施建设、乡村医生报酬等情况。同时,每年定期的审计制度规定由区镇政府审计办分别对合作医疗基金的使用、管理进行审查。关于合作医疗定点服务机构的管理费用以及人员工资过去多数地方是从合作医疗基金中按2%、3%或5%等比例提取的。进一步的改革政策已经开始要求各地方合管机构的管理费用以及人员工资不得再从合作医疗基金中提取,必须纳入到同级政府的财政预算之中。

总之,由于政府与合管机构的政治承诺以及合作医疗制度结构的效率改进,信任的触发机制强化了农民对合管机构合作性策略或承诺的信任,农民选择参与行为的激励大大提高,又刺激了政府与合管机构对合作医疗的公正性和效率作进一步的监管承诺。所以,关于合作医疗的合作博弈均衡结果就出现了,即一个有效率的制度结构通过制衡机制在抑制了寻租行为的同时,也增强了参与者(农民)对组织的合作信念。当然,这里描述的是上海郊区比较典型且相对成功的制度经验,如果在全国其他地方,上述提到的合管机构的合作性策略行为(还有乡村医疗机构等其他行动者和农民之间的博弈机制)可能并不会长期稳定地出现,农民和合管机构之间的信任链条关系可能会断裂,信任就难以发生。

四、结论本文的讨论表明对信任发生机制的研究不能从信任的功能主义出发,功能解释只能是一种同义反复,即信任为什么会发生?因为信任具有强化制度形成的功能,所以一旦观察到一种制度行为(参保)的形成即判断信任发生了,其实并没有解释信任为什么发生。因此房文对制度信任的形成过程及农村合作医疗案例解释是不彻底的,其分析的行为基础缺乏“策略选择”和“重复博弈”等可操作的概念。如果沿袭心理学或经济社会学和博弈论关于信任的研究理路,将信任纳入一种交易关系之中并加以定义和解释,则会更清楚信任的对象及其发生的触发机制。显然,信任是对交易关系中的利益相关方可能采取的对各方都有利的合作性策略行为的一种概括化的期望(Rotter,1967)、稳定性的期望(Garfinkel,1967),从而也是人们理性选择的结果(张维迎,2002;Kreps,1986;Fudenberg & Tirole,1992)。当然,信任的形成关键是这种期望需要一系列的触发机制不断地强化而趋于稳定。在对新型农村合作医疗制度及其涉及农民信任问题的解释时,大量的触发机制发挥了积极的反馈强化作用,如说服与政治动员、加大资助特殊群体、引入家庭账户、提高补偿程度、进一步的效率承诺如信息公开等,正是这些触发机制的正反馈作用,农民逐渐相信合管机构及其他的医疗服务机构等,农民采取合作性的策略行为承诺是可信任和可期待的。此外,除了行为的触发因素之外,农民的心理体验、过去对合作医疗的经验以及地方传统文化等因素也是潜在的内生变量,这些变量会提高或削弱上述触发机制对农民信任形成的作用强度。总之,正是在行为分析的基础上,信任的形成及其对制度安排的含义才能得以清晰地展示。

Axelrod, R. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.

|

巴纳德, 巴伯. 1989. 信任的逻辑与限度[M]. 年斌, 等, 译. 福州: 福建人民出版社. Barber, B. 1989. The Logic and Limits of Trust, translated by Nian Bin et al. Fuzhou: Fujian People Publishing House. |

Binmore. K. 1994. Game Theory and the Social Contract(vol. 1). Massachusetts Institute of Technology Press.

|

Brewer, T. R and R. M. Kramer. 1986. "Choice Behavior in Social Dilemmas: Effects of Social Identity, Group Size, and Decision Framing. " Journal of Personality and Social Psychology50: 543-549. https://www.mendeley.com/research-papers/choice-behavior-social-dilemmas-effects-social-identity-group-size-decision-framing/

|

Coleman, J. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

|

房莉杰. 2009. 制度信任的形成过程[J]. 社会学研究(2). Fang Lijie. 2009. "Formation Process of Institutional Trust. " Sociological Studies 2. (in Chinese) http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=30018527 |

Foster, W. and H. P. Young. 1990. "Stochastic Evolutionary Game Dynamics. " Theoretical Population Biology 38: 219-32.

|

Fudenberg, D. and J. Tirole. 1992. Game Theory. MIT Press.

|

Fukuyama, F. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.

|

Garfinke. 1967. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs.

|

Korczynski, M. 2000. "The Political Economy of Trust. " Journal of Management Study1.

|

Kreps, Divid. 1986. "Corporate Culture and Economic Theory. " In Technological Innovation and Business Strategy. Edited by M. Tsuchiya. Nihon Keizai Shimbun, Inc.

|

Linderberg. S. M. 2002. 短期流动、社会认可及雇佣关系的管理[G]//交易费用经济学及其超越. Groenewegen, J., 主编. 上海财经大学出版社. Linderberg. S. M. 2002. "Short-time Mobility, Social Recognition, and Management of Hiring Relationship. " Edited by Groenewegen, J. Transaction Cost Economics and Beyond. Shanghai University of Finance and Economics Press. |

Luhman, N. 1982. Trust and Power. John Wiley & Sons Inc.

|

马春元. 2004. 乡村医生在合作医疗中的作用[G]//陈进根, 主编. 新型农村医疗保险制度实践. 北京: 中国农业出版社: 79. Ma Chunyuan. 2004. "The Role of Rural Doctor in Cooperative Medical. " In Practice of New Rural Cooperative Medical Insurance Institutions Edited by Chen Jingen. Beijing: China Agriculture Press. |

Noorderhaven, N. G. 2002. 交易成本经济学中的机会主义和信任[G]//交易费用经济学及其超越. J. Groenewegenz主编. 上海财经大学出版社. Noorderhaven. N. G. 2002. "Oportunitism and Trust in Transaction Cost Economics. " In Transaction Cost Economics and Beyond. Edited by J. Groenewegen, Shanghai University of Finance and Economics Press. |

佩雷菲特. 2005. 信任社会[M]. 邱海婴, 译. 北京: 商务印书馆. Peyrefitte. A. 2005. Trust our soicety. translated by Qiu Haiying. Beijing: The Commercial Press. |

Putnam, R. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

|

Rotter, J. B. 1967. "A New Scales for the Measurement of Interpersonal Trust. " Journal of Personality: 651-665. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6494.1967.tb01454.x/full

|

Schelling, T. 1978. Micromotives and Macrobehavior. New York: Norton.

|

Schotter. A. 1981. The Economic Theory of Social Institutions. Cambridge University Press.

|

Tyler, T. R. and P. Degoey. 2003. 对组织权威的信任: 动机归因对接受决策意愿的影响[G]//组织中的信任. Kramer and Tyle, 主编. 北京: 中国城市出版社. Tyler, T. R and P. Degoey. 2003. "Trust in Organization Authority: Motivation Ascription's Influence on Acceptance of Decision Will. " In Trust in Organization. Edited by Kramer and Tyler. Beijing: China City Press. |

王绍光、刘欣. 2002. 信任的基础: 一种理性的解释[J]. 社会学研究(3): 28-39. Wang Shaoguang and Liu Xin. 2002. "Foundation of Trust: An Explanation from the Perspective of Rationality. " Sociological Studies 3: 28-39. (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2002-SHXJ200203002.htm |

世界卫生组织. 2004. 上海市嘉定区农村合作医疗改革与发展项目研究技术报告[G]//新型农村医疗保险制度实践. 陈进根, 主编. 中国农业出版社: 95-96 WHO. 2004. "Technical Report on Rural Cooperative Medical Reform and Development Program in Shanghai Jiading District. " Edited by Chen Jingen. Practice of New Rural Cooperative Medical Insurance Institutions. Beijng: China Agriculture Press. |

Young, H. P. 2004. 个人策略与社会结构--制度的演化理论[M]. 上海人民出版社. Young, H. P. 2004. Individual Strategy and Social Structure: Theory of Institutions Evolution. . Shanghai People Publishing House. |

山岸俊男. 1999. 安心社会から信赖社会へ: 日本型システムの行方[M]. 中公新书. Yamagishi, Toshio. 1999. From Assured Society to Trust Society: The Future of Japan System. Tokyo: Chuokorn-Shinsha. Inc. |

张维迎. 2002. 法律制度的信誉基础[J]. 经济研究(1). Zhang Weiying. 2002. "The Credit Base of Legal Institutions". Economy Research 1. (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zggsglyj201604020 |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30