经济体制改革以来,中国城镇女性的劳动参与率出现了下降的趋势,特别是在20世纪90年代以后这一趋势尤为明显。由人口普查数据计算的结果显示,1990年,城镇劳动适龄女性的劳动参与率为85.25%,到2000年降至74.87%,下降的幅度超过10%。1

1.这些数字是作者直接从1990和2000年人口普查微观数据计算得到。女性的年龄限定为20-54岁,正在就读的全日制学生或军人被排除在外。根据国际通用的标准,劳动参与女性包括当前正在就业和正在找工作的失业女性。由于使用的数据和统计口径不同,这里的数字和其它已有的研究可能会有所不同,但反映的趋势和已有的研究基本一致。

许多学者将中国城镇女性劳动参与率的下降归因于从再分配经济到市场经济的制度变迁(潘锦棠,2002;Parish & Busse,2000;丁仁船,2008)。根据这种观点,在再分配经济体制下,中国城镇女性是过度就业的,因为经济发展的需要以及男女平等的意识形态,适龄人口(无论男女)都要参与劳动是强制性的规定;另外由于当时普遍的低工资水平情况,女性亦不得不参与有偿劳动以满足家庭的经济需要。市场转型以后,劳动力配置的主体由国家转向市场,因此,女性有选择退出劳动力市场的权利;同时,在市场体制下,男女完全平等的意识形态失去了直接的制约作用,因此,理性的雇主可能在雇佣过程中存在性别歧视,从而导致女性就业困难。另一种观点则认为,改革以来中国城镇社会失业率的稳步下降是导致女性劳动参与率下降的主要原因(蔡昉、王美艳,2004;姚先国、谭岚,2005)。还有一种观点指出,我国总体经济发展水平的提高是导致劳动参与率下降的最重要因素,随着经济水平的提高,家庭收入提高,家庭成员对闲暇的需求也将随之增加并减少劳动供给(丁仁船,2008)。

可以看出,大多数已有的研究比较关注影响女性就业率的结构性因素(如总体失业率或经济发展水平)或制度因素(如从再分配经济制度向市场经济制度的转型),而对微观因素的影响及其变化的关注则显得不够。这方面的不足在国内社会学领域表现得尤为明显。究竟是哪些个体或家庭的因素左右了女性是否参与市场劳动的决定?在不同的历史时期,当宏观结构和制度因素发生了变化的情况下,这些微观因素效应是否发生变化?如何变化?为什么?本文将致力于回答这几个问题。通过回答这些问题,一方面可以了解影响城镇女性就业的个人因素如何受到宏观结构条件的形塑,同时以此作为一个窗口,可以窥探我国市场化和工业化进程如何改变城镇地区的性别分层模式和劳动力市场中的性别关系,因为女性就业情况通常被视为衡量劳动力市场中和家庭内部性别平等的重要指标之一。另一方面,由于就业情况与我国宏观经济的运行以及社会保障制度的建立和完善息息相关,因此,加深对影响就业因素的理解有助于为我国宏观经济和社会政策的决策提供有力的经验依据。

由于我国城镇女性就业率的大幅下降主要发生在20世纪90年代中期以后,而且许多经验研究亦表明,我国城镇劳动力市场的急剧变化也是发生在90年代中期以后(蔡昉等,2005;刘精明,2006),因此,本研究将比较1995年和2002年影响女性就业的因素及其变化,这种对比将有利于我们把握20世纪90年代中期以来我国城镇劳动力市场的急剧变化如何在微观层面上影响女性就业的。

二、国内外影响女性劳动参与的个体和家庭因素在关于女性就业的主流研究中,影响女性参与劳动的主要微观因素包括三个方面:教育程度、家庭的经济需要以及女性的家庭责任(Van De Lippe & Van Dijk,2002)。教育能提高女性参与劳动力市场的可能性,这一点基本上在大多数西方社会都是成立的(Pettit & Hook,2005)。教育与就业之间的正相关背后的理论逻辑是新古典经济学的人力资本理论。根据这个理论,在一个完全竞争的劳动力市场中,工人的劳动报酬和其他机会取决于他们在人力资本(主要是教育程度)方面的投资(Mincer,1962;Becker,1975;Polachek,1978)。根据这种逻辑,个体的教育水平越高,那么他或她在劳动力市场中的预期收益就越高,不参与劳动的机会成本也就越高,因而参与劳动的驱动力就越大。美国社会的相关研究表明,从1978到1998年,教育对女性就业的正面效应呈逐步增强的趋势(Cohen & Bianchi,1999)。我国城镇劳动力市场的研究亦表明,教育程度的高低亦是影响个体参与劳动力市场的重要因素之一(蔡昉、王美艳,2004),而且教育对女性参与劳动力市场的正面效应有逐年增大的趋势(姚先国、谭岚,2005)。

另一种解释女性劳动参与的代表性观点强调家庭的经济需要决定了女性是否参与有偿劳动。根据这种观点,家庭经济状况越差,其女性成员参与劳动力市场的可能性越大,因为需要她们赚取工资来补贴家庭的日常所需。而高收入阶层的女性注重闲暇,从而选择离开劳动力市场。在美国,已有的研究发现,丈夫的收入越高,妻子参与劳动的机率越小(Tienda & Glass,1985),尽管这种负面效应逐年下降(Cohen & Bianchi,1999;Wu,2006)。然而,关于低收入家庭女性的劳动参与情况,经济学有另一种说法,即“沮丧的工人”(discouraged workers),指的是低收入家庭的女性通常文化程度都比较低,她们更容易失业并对重新就业失去信心,从而永久地退出劳动力市场(Flaim,1984;蔡昉等,2005)。这种情况与我们熟知的两个社会规律——婚姻的教育匹配(educational assortative mating)1和教育获得的代际传承——亦有关联。由于这种夫妻双方的同质性(marital homogamy),丈夫的学历低(通常亦意味着低收入水平),妻子的学历通常亦较低。另外,由于父母的教育程度直接影响子女的教育获得,因此,如果父母的教育程度低(亦意味着低家庭收入),子女的教育程度亦较低。由此看来,低收入家庭的女性因为教育获得较低更有可能失去工作,而且因为再就业困难而成为“沮丧工人”。有研究结果表明,关于我国城镇地区家庭收入与女性劳动参与之间的关系,更适合于以下情况,即家庭收入的提高并没有解释女性劳动力参与率的下降,而是因为就业形势的压力导致了许多低收入阶层中的“沮丧的工人”(姚先国、谭岚,2005)。

1.意指婚姻中教育程度相当的男性和女性更有可能配对,参见Mare(1991)和李煜(2008)。

影响女性就业的第三个主要因素是女性的家庭责任,即女性的婚姻状况以及未成年子女情况对其劳动参与的影响。西方学术界关于家庭责任影响女性劳动参与的共识,实际上是基于传统的家庭性别分工(“男主内,女主外”)的基础之上的(England et al.,2004)。由于这种传统的家庭分工,结婚之后的女性一方面因为要承担更多的家务劳动,另一方面可以从丈夫那里得到经济支持,从而更有可能退出劳动力市场。经验研究证明,在美国和一些欧洲国家,婚姻确实提高了女性退出市场劳动的可能性(Van De Lippe & Van Dijk,2002)。关于未成年子女的情况与女性劳动参与之间的关系,在西方社会,子女特别是学龄前子女通常是阻止女性参与劳动的最重要因素(同上)。而这种年幼子女与女性劳动参与之间的关系模式在我国也得到了一些经验研究的证明(参见蔡昉、王美艳,2004;姚先国、谭岚,2005)。

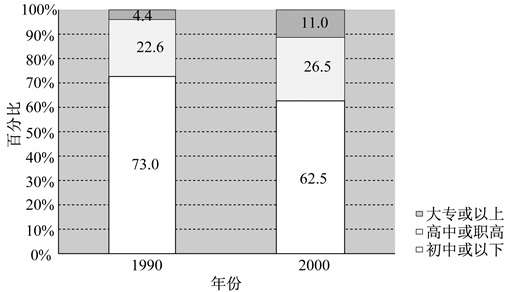

三、教育扩张、劳动力市场变革、经济增长与影响中国城镇女性就业因素的变化 (一) 教育扩张和女性受教育水平的提高建国以后,特别是改革开放以来,中国政府一直致力于提高我国居民的受教育水平。20世纪80年中期开始,我国开始推行9年义务教育法,导致中学教育开始扩张;到了90年代,高等教育也开始迅速扩张。其直接结果是我国城乡居民的受教育程度大幅度提高。与此同时,教育的性别差异亦进一步缩小:1990年,平均受教育年限的男性差距为1.9年,到2000年缩小为1.3年(国家统计局,2005)。数据显示,1982年,我国15岁及以上的女性人口中,有高中或以上学历的比例约为8%(其中大专或以上的比例几乎为0%);1990年,这个数字比例上升至10%(其中大专或以上的比例升至1.2%);2000年,这个数字大幅上升至16.5%(其中大专或以上的比例亦升至3.7%)。1图 1显示了1990年和2000年我国城镇女性适龄劳动力(18-54岁)的教育水平构成及其变化情况。

|

注:图中的数据是作者直接从1990年(1%样本)和2000年(0.1%样本)人口普查微观数据结算得到。样本限定为处于18岁至54岁(劳动适龄人口)的城镇地区女性。 图 1 中国城镇女性的教育获得,1990和2000 |

1.这些数字是由作者从1982、1990和2000年人口普查资料计算得到,亦可参考国家统计局(2005:P65)。

从图 1可以看出,1990年到2000年间,我国城镇劳动适龄女性的受教育水平显著提高。初中及以下的女性比例下降,而高中及以上学历的女性比例提高,其中大专及以上学历的比例上升的幅度更大,将近7个百分点(从1990年的4.4%上升至2000年的11%)。

根据人力资本理论,在个人层次上,教育程度越高的女性越可能参与劳动力市场。因此,在总体层次上,女性总体受教育程度的增加通常会导致女性总体劳动参与率的提高,西方社会普遍都是这种情况。然而,我国的情况并非如此,虽然有经验研究表明个体层次上高学历女性比低学历女性更可能就业(蔡昉、王美艳,2004;姚先国、谭岚,2005),但在总体的层面上,我国的情况与西方社会恰好相反,即伴随着女性总体受教育水平的上升,总体的劳动参与率却呈现下降的趋势。虽然这并不意味着人力资本理论的失灵,但可以预计在个体层次上,会导致教育效应的“贬值”,即随着时间的推移,同一教育水平对参与劳动的正面效应会下降。基于以上讨论,笔者提出以下研究假设:

假设1:总体而言,教育程度越高的女性越可能参与劳动,这在1995年和2002年都成立,但与1995年相比,2002年教育的正面效应将显著下降。

(二) 劳动力市场改革众所周知,上世纪80年代初开始的城镇经济体制改革的一个重要内容就是劳动力市场改革,其核心是逐渐将原来有国家掌握的劳动力配置权力让渡给雇主,即市场。这种以市场为导向的改革无疑会直接影响城镇劳动力(特别是女性)的就业状况。在改革前,我国女性的就业机会和权益是受国家政策和意识形态保护的,1而市场改革则意味着这些保护女性的政策失去直接的制约作用,平均主义的意识形态也逐渐被效率优先的原则所取代,因此就业过程中的性别歧视将出现,即女性将面临较大的就业压力。特别需要指出的是,20世纪90年代中期以后,为了解决国有集体企业的经营困境,我国采取了更为激进的劳动力政策,大批企业工人下岗(王汉生、陈智霞,1998;谢桂华,2006),而且女性面临下岗的风险远远大于男性,下岗工人中的女性比例占到70%以上(王汉生、陈智霞,1998)。因此,我国劳动力市场的改革以及20世纪90年代中后期的下岗政策可能会导致一些女性(特别是那些低教育低技能的女性)失业。这些失业女性可能会对再就业失去信心,成为“沮丧的工人”永久性地退出正式劳动力市场(蔡昉、王美艳,2004;姚先国、谭岚,2005)。但笔者认为这种观点是值得商榷的,因为我国的情况与发达的西方国家不同。西方发达国家有较为完善的失业保险制度和最低生活保障制度,因而失业者的生活是有保障的。而在我国,特别是在转型期,社会保障制度的建设和完善仍有很长的路要走,许多失业者(下岗工人)无法领取失业保险金或领到的保险金并不足以支付日常生活所需,因此,为了保证家庭生活所需以及日益增长的各项家庭支出(如子女教育、医疗费用等),她们更可能进入非正式劳动力市场继续劳动,而不太可能成为“沮丧的工人”。2也就是说,这些下岗女性虽然离开了国有集体企业等正式劳动力市场,但并不会真正长期离开劳动力市场。从这个角度来看,劳动力市场改革的结果是导致大量原来正式劳动力市场中的工人转为非正式劳动力市场的工人。

1.新中国成立以后,在“男女平等”的意识形态指导下,提高妇女地位、提倡妇女解放并最终实现男女平等是当时政府的重要议题之一。具体的做法主要包括:宣传“女性是半边天”;保障女性就业;甚至鼓励女性参与到原来主要由男性从事的职业领域(Honig,2000;金一虹,2006)。

2.为了解决失业下岗工人的生活保障问题,国家和有关政府部门并不是直接向他们提供福利保障(或提供的保障不能满足他们的生活需要),而是推行“再就业工程”以帮助他们再次就业(王汉生、陈智霞,1998)。

但是,劳动力市场改革却可能导致另外一种情况,即女性劳动者自愿退出劳动。在再分配经济时期,因为国家经济发展的需要,劳动适龄人口参与劳动基本上是强制性的,因此,有学者认为改革前我国城镇女性是过度就业的(潘锦棠,2002)。市场化改革之后,就业成为一种双向选择的行为,雇佣过程趋于理性化,劳动者本身有权决定自己是否参与劳动,因此,不排除有些女性(特别是家庭经济状况较好的女性)可能因为家庭责任或其他原因自愿退出劳动力市场。如果这种情况成立,那么家庭责任因素(如婚姻和年幼子女等)对女性就业的负面影响将随着时间的推移逐渐增大,由此,笔者提出以下两个假设:

假设2a:婚姻对女性就业的削弱作用,2002年比1995年大;

假设2b:年幼子女对女性就业的削弱作用,2002年比1995年大。

(三) 工资水平的提高与收入性别不平等的增加自经济体制改革以来,中国经济保持稳定持续的增长,同时工资水平也持续上升。20世纪90年代中期以后,城镇职工的工资水平呈现迅速上升的趋势。根据统计,1995年城镇职工的平均工资为5 500元,到2002年增加到10 400元,几乎翻了一番(张车伟、吴要武,2005)。工资水平提高对劳动供给的影响有两个相互矛盾的效应:“收入效应”(income effect)和“代价效应”(price effect)(Mincer,1962;Goldin,1990)。“收入效应”是指工资水平的提高使收入增加,从而使许多人愿意享受更多的闲暇,由此会影响到劳动供给的减少;1“代价效应”则是指高工资水平导致不参与劳动的人的机会成本增加,因而驱使他们工作,增加劳动供给。从我国的情况看来,工资水平提高的效应很有可能是“收入效应”,而不是“代价效应”,因为从总体层次来看,随着工资水平的提高,城镇女性的劳动参与率非但没有提高,反而呈现出下降的趋势。

1. Mincer(1962)是用这两个概念来解释男性的劳动供给情况。而如果要将他的理论来解释女性的就业情况,那么工作或就业之外的选择出了闲暇应该还包括家务劳动或照顾子女(Goldin,1990)。

在城镇工资水平或收入水平提高的同时,城镇居民收入差距的也在扩大,特别是收入性别不平等程度呈持续上升趋势(奈特、宋丽娜,1999;Gustafsson & Li,2000;李春玲、李实,2008)。由于收入的性别不平等程度加大,女性参加市场劳动的工资收入对家庭总体收入的贡献将下降。另外,由于总体收入水平的提高,其他男性家庭成员的收入可以满足家庭经济需要的可能性增大。1基于这两种情况,女性参与劳动的驱动力会较小,而选择闲暇或照顾家庭的意愿会增加。

1.对于已婚女性而言,其他家庭成员收入主要是指丈夫的收入;对于未婚女性而言,主要是指父亲或其他男性家人的收入。

由此看来,在改革早期,由于收入水平普遍较低,因而家庭经济状况对女性就业的影响将比较小,甚至可能没有统计显著性。之后随着收入水平的提高以及收入性别差异的增大,家庭经济状况对女性就业的负面效应将会显现。基于此,笔者提出以下假设:

假设3:在不同的历史阶段,家庭经济状况对女性就业的影响会有所变化:1995年,家庭经济不影响女性的就业,2002年,家庭经济状况越好的女性,越可能离开劳动力市场。

四、数据和研究步骤本研究分析的数据来自中国社会科学院经济学所中国居民收入分配课题组在1995年和2002年进行的“中国城镇居民收入调查”。这两次调查都是以居民户为单位,抽样和资料收集模式也基本相同。1995年调查在全国11个省(直辖市)抽取了6 934个城镇居民户,个体样本数为21 696。2002年调查在全国12个省(直辖市)抽取了6 835个城镇居民户,个体样本数为20 632。由于本研究关注城镇女性就业的影响因素,因此,样本被限定为年龄处于21至50岁之间有城镇户口的女性。2按照惯例,正在就读的全日制学生和军人亦被排除在分析样本之外。经过处理之后,1995年和2002年数据的有效个人样本数分别为5 818和5 575人。

2.之所以将年龄限定在21-50岁之间,是因为考虑到这个年龄段应该是女性参与劳动的主要年龄。根据我国的劳动政策,干部类女性职工的退休年龄为55岁,而非干部类女性工人的法定退休年龄为50岁。

本研究的数据分析包括两个部分,一部分是简单的描述统计,目的是为了描述城镇不同特征女性在不同历史阶段的就业情况及其变化趋势;另一部分也是最主要的部分是使用统计模型估计影响女性是否就业的主要因素,并且检验这些因素的效应是否在不同的阶段发生了变化。

五、分析和发现 (一) 描述统计分析表 1报告了1995年和2002年我国城镇女性的就业率及其变化趋势。我们可以看到,在1995年,城镇女性(21-50岁)的就业率处于一个非常高的水平,为90.8%,而到了2002年,这个数字急剧下降至75.4%。7年间女性就业率大幅下降了大约15.4%。这与已有的研究发现是基本一致的,即女性的就业率从20世纪90年代中期开始大幅度下降(蔡昉、王美艳,2004;姚先国、谭岚,2005)。

表 1显示,所有不同特征女性群体的就业率在1995到2002年间都是下降的。可以发现,教育对就业的作用是正面而且是线性的。无论是1995年或是2002年,教育程度越高的女性,参与市场劳动的比例越高,这一点与人力资本理论的观点是基本一致的。与1995年相比,2002年每个教育程度的女性群体的就业率都出现了下降,其中初中文化程度女性的下降幅度最大,为28.3%;小学或以下学历的女性群体,下降幅度为23.9%;高中或职高学历的女性群体就业率下降了16.3%;大专或以上学历的女性就业率下降幅度比较小,大约为3.6%。

在1995年,年龄与女性就业率的关系基本是倒U型的,即开始的时候随着年龄的增长,女性就业率呈上升趋势,而过了一定的年龄段(31-35岁之间),女性的就业率开始下降,这表明婚姻和生育(主要在26-30这个阶段)对女性是否就业的影响并不明显。2002年,年龄与女性就业率之间的关系有点类似于西方发达国家的“M型”,即26-30岁这个年龄段女性的就业率明显比21-25年龄段和31-35岁年龄段的低,表明婚姻和生育对就业的负面效应显现。如果看各年龄段女性就业率1995年到2002年的变化幅度,可以看出26-30岁这个年龄段就业率的下降幅度亦比较大(下降了14.7%),仅次于46-50岁这个年龄段的下降幅度(14.9%)。由此看来,如果不控制其他因素,这里所显示的结果大致与假设2a和2b所预测的一致,即随着时间的推移,家庭责任(主要体现为婚姻和子女)对女性就业的负面效应显现。如果直接比较不同婚姻状态或子女情况下女性的就业率变化也可以得到类似的结论。如表 1显示,在婚女性就业率的下降幅度为16.5%,远远高于非在婚女性就业率的下降幅度(8.1%)。另外,所有母亲的就业率(不管孩子的年龄)都出现了不同程度的下降。

| 表 1 1995年和2002年人口学等特征和女性就业率比较(%) |

另外,表 1显示,无论是党员或非党员女性,她们的就业率在1995年到2002年间都有下降,但下降的程度不同,非党员女性就业率的下降幅度(17.2%)大大高于党员女性的下降幅度(7.6%)。

由表 1可知,总体说来,无论是1995年还是2002年,家庭收入处于不同水平的女性就业率的差异并不是很大。1995年,大致可以发现,家庭经济收入越好的女性就业率越低,但是不同收入阶层女性就业率的差异很小,几乎可以忽略。2002年,最高家庭收入阶层女性就业率比其他收入阶层女性群体的就业率甚至要高一些。这种情况似乎与假设3所预测的并不一致,但这里所显示的数据都是粗略而未经过统计控制的,并不能严格检验这两者之间的关联。例如笔者在前文提到,因为婚姻中夫妻双方的同质性,高教育程度(通常意味着高收入)的男性通常与高教育程度的女性联姻;父母的教育程度高(家庭收入高),通常其子女的教育程度也比较高。根据人力资本理论,高学历者就业率较高。因此,对于高收入家庭中的女性而言,促使他们就业的真正因素有可能是教育而不是她们的家庭收入。因此,若要严格检验家庭收入与就业之间的关系,我们需要控制其他变量,特别是教育变量。

(二) Logit模型估计结果在描述统计的基础上,本文建立统计模型,以检验各种变量对女性就业与否的效应,特别是检验这些变量在不同的年度是否存在显著差异。

1. 变量和方法因变量为“当前是否正在工作”,是虚拟变量(dummy variable),1代表被调查者在调查时正在就业(无论是全职的还是兼职的,或是非正式的就业),0则表示没有就业。因为本研究主要关注教育、家庭经济状况和家庭责任等因素对女性是否就业的影响,因此关键自变量包括被调查者的教育程度(学历)、家庭的收入情况、婚姻和子女情况。教育程度是一个类别变量,包括小学或以下学历、初中或技工、高中或职高以及大专或以上学历四类,在模型中,小学或以下学历是参照组。家庭经济状况是指被调查者之外的所有其他家庭成员的年收入总和,是一个连续变量,在模型中取自然对数形式。婚姻状况是虚拟变量,1代表在婚,0代表从未结婚、离异、丧偶等情况。根据惯例,子女情况通过两个虚拟变量进行测量:(1)是否有5岁或以下的孩子(1代表有,0代表没有);(2)是否有6到18岁的孩子(同样,1代表有,0代表没有)。

由于不同年龄段女性的就业模式有很大的区别,而且在中国社会中,党员身份也是一个非常重要的影响个人地位获得及行为模式的因素,因此我在模型中控制了这两个因素。年龄是指被调查者在调查时的真实年龄,为了估计年龄的效应是否存在非线性模式,笔者同时加入了年龄的平方项。党员身份是虚拟变量,1代表中共党员,0代表非党员。表 2报告了以上所有变量的描述统计结果。

| 表 2 变量的描述统计表(1995和2002年) |

由于本研究的因变量是一个二项变量或虚拟变量,因此,笔者选择二项logit模型(binary logit model)来进行统计估计。模型的方程表达式是:

| $ {\rm{log}}\left( {\frac{{\rm{p}}}{{1 - {\rm{p}}}}} \right) = \alpha + \beta X $ | (1) |

方程中P是指就业的概率,α是常数项,X代表所有自变量的向量,而β是模型估计的所有自变量系数的向量。为了检验自变量的效应是否随时间的变化而变化,模型可以通过另外一个方程来表达:

| $ {\rm{log}}\left( {\frac{{\rm{p}}}{{1 - {\rm{p}}}}} \right) = \alpha + {\beta ^*}X + \delta S $ | (2) |

方程中S=tX,t是时间的虚拟变量(在本研究中2002年=1),而δ是时间虚拟变量(t)与所有自变量的交互效应的所估计系数的向量。具体的建模方法是将两年的数据合并(append)起来,生成一个年份的虚拟变量(2002年=1,1995年=0),然后将所有其它自变量与这个年份变量做交互项,运行一个完全的交互模型。

2. 模型估计结果及解释表 3报告了Logit模型估计的结果。表 3的第1和第2列分别报告了1995年和2002年各种要素影响女性是否就业的净效应,即两年的情况是根据上面的方程(1)分开建模的。第3列的模型是将两年的数据合并,然后根据上面的方程(2)进行建模,这一列只是报告了交互项的系数(即所有变量与时间变量的交互效应,省略了主效应系数),目的是为了检验各要素的效应在不同的年代是否发生了显著的差异。

| 表 3 估计女性就业与否的简单Logit模型(年龄处于21-50岁之间的中国城镇女性) |

表 3显示,无论是1995年还是2002年,控制了其他因素之后,年龄与就业之间的关系都是倒U型的,即从21岁开始,随着年龄的增长,就业的机率(odds)增加,而到了一定的岁数之后,就业的机率开始下降。1这一模式与表 1的描述统计结果是基本一致的。另外,从表 3的第三列我们看到年龄和年龄平方项与时间变量(2002年=1)的交互项的系数都是显著的,2这表明在2002年,年龄的效应显得略微平缓,即开始时上升的速率和后来下降的速率都较1995年时要低。

1.虽然模式是相似的,但是两年年龄的转折点并不同。根据表 3的回归系数计算,1995年的转折点约为33岁,即从33岁开始,女性就业的上升趋势停止,开始往下走;2002年的转折点约为36岁,即女性36岁之后才开始出现退出劳动力市场的趋势。

2.交互项的系数在这里实际上也是2002年与1995年回归系数之差。

表 3显示,在1995年和2002年,党员女性比非党员女性就业的机率都要高。虽然1995年党员身份的回归系数(1.258)比2002年的(0.918)要高,但是经过验证,这种差异并不显著,即党员身份对女性就业的效应并没有随时间而变。

教育提高女性的就业机会,这在1995年和2002年都是成立的。教育程度越高的女性参与市场劳动的几率就越大。1995年,如果其他因素保持不变,初中学历的女性参与劳动力市场的几率比小学或以下学历女性要高130%(e0.835-1=1.30,p < 0.001);高中或职高学历的女性参与劳动的几率是小学或以下学历女性的5.61倍(e1.724=5.61,p < 0.001);大专或以上学历的女性参与劳动的几率是小学或以下学历女性的近12倍(e2.480=11.94,p < 0.001)。在2002年初中学历的回归系数并不显著,表明与小学或以下学历的女性相比,初中学历并不能显著提高女性的就业机会;高中或职高学历的女性参与劳动的几率是小学或以下学历女性的2.87倍(e1.053=2.87,p < 0.001);而大专或以上学历女性参与劳动的几率是小学或以下学历女性的10.73倍(e1.373=10.73,p < 0.001)。比较2002年和1995年教育变量的回归系数,可以发现2002年的系数都比较小,表明2002年教育效应低于1995年。经过检验(表 3的第3列),除了大专或以上学历之外(虽然交互项系数是负的,但没有统计显著性),初中和高中或职高学历对女性就业的效应在1995年和2002年是存在显著差异的。假设1成立,即随着我国教育的扩张和女性教育总体水平的提高,教育对女性就业的正面效应出现“贬值”的现象。

关于女性的家庭责任(婚姻和子女情况)与就业的关系,可以发现,在1995年是否处于在婚状态与就业并没有关联(在婚系数并不显著)。但在2002年,情况则完全不同,控制了其他因素之后,在婚女性比非在婚女性就业几率低了将近40%(1-e-0.503=0.395,p < 0.01)。经验证,婚姻状态效应在1995年和2002年存在显著的差异。假设2a成立,即随着我国市场化和工业化进程,婚姻对女性就业的削弱作用显现。关于子女情况,在1995年,如果其他因素不变,有5岁或以下孩子的母亲更不可能就业,她们比没有这个年龄段孩子的女性就业几率低了近32%(1-e-0.382=0.318,p < 0.05);2002年,5岁或以下的孩子并不妨碍母亲参与工作(虽然系数是负的,但没有统计显著性)。这与假设2b所预测的情况恰好相反,至于其原因,有待进一步的探讨。但根据第3列的交互项系数显示,这个变量的效应在1995年和2002并没有显著差异。有6到18岁之间孩子的回归系数在1995年和2002年都不显著,这表明学龄子女并不影响母亲是否参与劳动的决定。由此看来,婚姻对就业的负面效应很有可能不是指婚后的女性有更多的家庭负担,而可能是因为有了配偶的经济支持,她们可以选择离开劳动力市场。

表 3显示,1995年家庭的经济状况对女性的就业没有任何影响。在2002年,情况发生了变化,家庭的经济状况的作用开始显现——家庭经济状况越好的女性就业的几率越低。具体说来,如果其他因素保持不变,家庭其他成员收入的自然对数每增加一个单位,女性就业的几率就下降约8%(1-e-0.084=0.081,p < 0.01)。经验证(表 3的第3列),家庭经济状况与时间的交互系数是负的,具有统计显著性(P < 0.05),因此可以推断,家庭经济状况的效应在不同的历史阶段确实发生了显著的变化。假设3成立,即我国居民收入水平的提高和收入性别差异的加大对女性的就业是有影响的:一方面,低收入家庭中的女性可能更需要参与市场劳动从而获得工资收入以缓解家庭的经济压力;另一方面,高收入家庭的女性可能更加注重闲暇,从而选择离开劳动力市场。

六、总结与讨论20世纪90年代中期以来,中国城镇劳动力市场发生了急剧的变化。女性的就业率大幅下降,与此同时,城镇女性的受教育程度持续上升,城镇职工工资水平大幅提高,收入不平等程度以及收入的性别不平等程度也在上升。在这种宏观结构因素变化的背景下,探讨影响女性就业的微观因素是否发生了变化以及如何变化将有助于理解转型期中国城镇劳动力市场的微观过程。利用1995年和2002年的全国代表性数据,本研究即致力于回答前述两个问题。本研究的结果可以归结为以下几点:

第一,虽然教育一直是促进女性就业的重要因素,教育程度越高的女性,参与市场劳动的机率越高,但是,与1995年相比,2002年教育对女性就业的正面作用显著下降,这表明随着我国教育的扩张,教育出现“贬值”现象,对女性就业的影响力变小。

第二,与1995年相比,2002年婚姻对女性就业的负面影响力开始显现。在1995年,婚姻对女性的就业决策没有任何影响,而在2002年,婚姻对就业的效应是负的而且有统计显著性,即在婚女性比非在婚女性离开劳动力市场的可能性更大。另外,是否有未成年子女(无论年龄大小)基本不影响女性的就业,其效应在1995年和2002年也没有显著差异。

第三,家庭经济状况对女性就业的作用也发生了显著的变化。在1995年,家庭其他成员的收入对女性的就业决策没有任何影响;而在2002年,家庭经济状况的效应显现,若其他因素保持不变,家庭中其他成员收入越高的女性,越可能退出劳动力市场。

以上结果表明,随着我国市场化进程的加快,教育获得、家庭责任和家庭的经济需要逐渐成为影响我国城镇女性就业的主要微观因素。这在一定程度上表明我国城镇女性的就业模式与当前大多数西方社会的情况相趋同(Van De Lippe & Van Dijk,2002)。另外,基于本研究的发现,笔者不同意国内经济学界一些经验研究所得出的结论,即认为我国自20世纪90年代中期以来女性劳动参与率的急剧下降主要是因严峻的就业压力所致,在这种就业压力之下,往往是低收入阶层的女性更可能离开劳动力市场,并成为“沮丧的工人”(蔡昉、王美艳,2004;姚先国、谭岚,2005)。笔者认为这种观点忽略了两个重要事实,其一是我国尚未建成完善的社会保障体系,也即是说我们对失业者的生活保障是不够充分的;其二是除了正式的劳动力市场之外,我国城镇仍有一个非正式劳动力市场,许多失去正式工作的女性可以从事家政、小商贩等服务行业的工作。因此,因下岗或其他原因失去正式工作的低收入阶层的女性不太可能成为“沮丧的工人”,而可能转向非正式劳动力市场继续工作以满足家庭的生活所需以及其他家庭开支。本研究的结果清楚地显示,控制了其他因素之后,家庭收入越低(或没有配偶经济支持)的女性,参与劳动力市场的可能性越大。实际上,本研究的发现是支持关于我国经济发展和市场转型对女性就业模式的影响这些宏观理论解释的(丁仁船,2008;Parish & Busse,2000;潘锦棠,2002),即经济发展导致居民收入水平的提高以及劳动力配置的市场化进程给予了城镇女性在参与劳动力市场和回归家庭之间进行选择的机会;而且,笔者认为在一定程度上这是女性就业决策逐渐趋向理性化的表现。

虽然女性的个体就业行为趋于理性化,但无论怎么说,当前我国城镇女性的总体劳动参与率持续下降已是不争的事实。如前所述,由于女性参与劳动并在经济上保持相对的独立性通常被视作衡量性别平等的一个重要指标,因此关注女性地位或研究性别分层的学者接下来的研究课题,应该检验这种女性就业下降的趋势是否会导致家庭中或者劳动力市场中性别不平等和性别歧视的加剧。

Becker, Gary. 1975. Human Capital. New York: Columbia University Press.

|

蔡昉、王美艳. 2004. 中国城镇劳动参与率的变化及其政策含义[J]. 中国社会科学(4). Cai Fang and Wang Meiyan. 2004. "Changing Labor Force Participation in Urban China and Its Implications. " Chinese Social Science (4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200404007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

蔡昉、都阳、王美艳. 2005. 中国劳动力市场转型与发育[M]. 商务印书馆. Cai Fang, Du Yang, and Wang Meiyan. 2005. How Close is China to a Labor Market? Beijing: The Commercial Press. |

Cohen, Philip N. and Suzanne M. Bianchi. 1999. "Marriage, Children, and Women's Employment: What do We Know?" Monthly Labor Review 122: 22-31. http://www.jstor.org/stable/10.2307/41845004?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au:&searchText=

|

丁仁船. 2008. 宏观经济因素对中国城镇劳动供给的影响[J]. 中国人口科学(3). Ding Renchuan. 2008. "The Influence of Macroeconomic Factors on Labor Supply in China's Cities. " Chinese Journal of Population Science (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZKRK200803006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

England, Paula, Carmen Garcia-Beaulieu, and Mary Ross. 2004. "Women's Employment among Blacks, Whites, and Three Groups of Latinas: Do More Privileged Women have Higher Employment?" Gender and Society 18: 494-509. http://www.jstor.org/stable/4149447

|

Flaim, Paul. 1984. "Discouraged Workers: How Strong are Their Links to the Job Market?" Monthly Labor Review 107: 8-11. http://www.jstor.org/stable/41842678

|

Goldin, Claudia. 1990. Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women. Oxford: Oxford University Press

|

Gustafsson, Bjorn and Shi Li. 2000. "Economic Transformation and the Gender Earnings Gap in Urban China. " Journal of Population Economics 13: 305-329. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs001480050140

|

Honig, Emily. 2000. "Iron Girls Revisited: Gender and the Politics of Work in the Cultural Revolution, 1966-1976. " In Barbara Entwisle and Gail E. Henderson (eds. ) Re-Drawing Boundaries: Work, Households, and Gender in China. University of California Press: 97-110.

|

金一虹. 2006. "铁姑娘"再思考: 中国文革期间的社会性别与劳动[J]. 社会学研究(1). Jin Yihong. 2006. "Rethinking the 'Iron Girls': Gender and Labor in China during the Cultural Revolution. " Sociological Studies (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200601008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

奈特、宋丽娜. 1999. 中国的经济增长、经济改革和收入差距的扩大[G]//赵人伟、李实、李思勤, 主编. 中国居民收入分配再研究. 中国财政经济出版社. Knight, John and Song Lina. 1999. "Chinese Economic Development, Economic Reform and Expansion of Income Inequality. " In Zhao Renwei, Li Shi, and Li Siqin (eds. ). Restudying Income Distribution among Chinese Population. Beijing: Chinese Finance and Economics Press. |

李春玲、李实. 2008. 市场竞争还是性别歧视--收入性别差异扩大趋势及其原因解释[J]. 社会学研究(2). Li Chunling and Li Shi. 2008 "Rising Gender Income Gap and Its Dynamics in China: Market Competition or gender Discrimination?" Sociological Studies (2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200802005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

李煜. 2008. 婚姻的教育匹配: 50年来的变迁[J]. 中国人口科学(3). Li Yu. 2008. "Trends in Educational Assortative Marriage: 1949-2000. " Chinese Journal of Population Science (3). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgrkkx200803009 |

刘精明. 2006. 劳动力市场结构变迁与人力资本收益[J]. 社会学研究(6). Liu Jingming. 2006. "The Change of Labor Market Structure and Returns on Human Capital. " Sociological Studies (6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200606005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Mare, Robert. 1991. "Five Decades of Educational Assortative Mating. " American Sociological Review 56: 15-32. http://www.jstor.org/stable/2095670

|

Mincer, Jacob. 1962. "Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply. " in Aspects of Labor Economics. University-National Bureau Committee for Economic Research. Princeton University Press: 63-97. http://www.popline.org/node/498440

|

潘锦棠. 2002. 经济转轨中的中国女性就业与社会保障[J]. 管理世界(7). Pan Jintang. 2002. "Chinese Women's Employment and Social Security during Economic Transition. " Management World (7). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GLSJ200207008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Parish, Willaim and Sarah Busse. 2000. "Gender and Work. " In Wenfang Tang and Willaim Parish (eds. ). Chinese Urban Life under Reform. New York: Cambridge University Press.

|

Pettit, Becky and Jennifer Hook. 2005. "The Structure of Women's Employment in Comparative Perspective. " Social Forces 84: 779-801. http://www.jstor.org/stable/3598478

|

Polachek, Solomon. 1978. "gender Differences in Education: An Analysis of the Determinants of College Major. " Industrial and Labor Relations Review 31: 498-508.

|

Tienda, Marta and Jennifer Glass. 1985. "Household Structure and Labor Force Participation of Black, Hispanic, and White Mothers. " Demography 22: 381-394. https://link.springer.com/article/10.2307/2061067

|

Van De Lippe, Tanja and Liset Van Dijk. 2002. "Comparative Research on Women's Employment. " Annual Review of Sociology 28: 221-241. http://www.jstor.org/stable/3069241

|

王汉生、陈智霞. 1998. 再就业政策与下岗工人再就业行为[J]. 社会学研究(4). Wang Hansheng and Chen Zhixia. 1998. "Re-Employment Policy and Re-Employment Behaviors of Laid-off Workers. " Sociological Studies (4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ804.001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Wu, Yuxiao. 2006. "Women in the Labor Market: Cohort Effects, Period Effects, and Life-Course Effects upon Women's Employment in the United States, 1975-2002. " Doctoral Dissertation of Northwestern University.

|

谢桂华. 2006. 市场转型与下岗工人[J]. 社会学研究(1). Xie Guihua. 2006. "Market Transition and Laid-off Workers. " Sociological Studies (1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200601002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

姚先国、谭岚. 2005. 家庭收入与中国城镇已婚妇女劳动参与决策分析[J]. 经济研究(7). Yao Xianguo and Tan Lan. 2005. "Family Income and Labor Force Participation of Married Women in Unban China. " Economic Studies (7). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJYJ200507001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

张车伟、吴要武. 2005. 城镇劳动供求形势与趋势分析[J]. 中国人口科学(5). Zhang Juwei and Wu Yaowu. 2005. "Analysis of Trends of Urban Labor Supply and Demand in China. " Chinese Journal of Population Science (5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZKRK200505002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30