刻板印象是对特定社会群体及其成员的特质、品性和行为的固定化或模式化的看法和信念(Hilton,Hippel,1996)。虽然刻板印象存在于个体头脑之中,但其共享性和社会共识性的特征,使其成为社会表征的一部分(Moscovici,2000)。刻板印象有两个来源:一方面,它可能是群体之间真实差异的心智表征,例如,“北方人比南方人高。”也就是说,刻板印象有时是对现实的一般性的正确反映。但是,在群体之间没有真实差异的情况下,刻板印象也有可能存在,例如,“白人比黑人智商高。”因此,不能将刻板印象简单地等同于认知构念,其背后涉及群际关系或者说群体争斗的政治学。

近年来,在刻板印象研究领域,研究已不再停留于普遍意义上的层面上,而是开始关注刻板印象在类型上的分化。如在社会认知(social cognition)研究中有外显刻板印象与内隐刻板印象的划分:前者在主体意识的控制之下;后者可以在无意识的状态下自动运作,尤其是后者因不受主体控制而被认为更能体现人们的真实态度与信念。内隐联想测验(Implicit Association Test,IAT)的出现,使得对内隐刻板印象的测量在技术上成为可能。又如,有学者从社会功能主义视角出发,对其作出了纯粹型刻板印象与混合型(又称矛盾型或补偿型)刻板印象的划分。这一对类型是本文关注的重点:(1)纯粹型刻板印象(pure stereotypes),是指社会群体在两个或多个评价维度(如能力和德行)上处于相同的位置,群体评价具有跨维度的一致性。例如,认为能力强的群体其德行也必然高尚;或者相反,认为没能力的群体也无道德。(2)混合型刻板印象(mixed/ambivalent/complementary stereotypes),是指社会群体在两个维度上被给予相反的评价,群体在能力和道德上不具有正相关的特性。那些能力较低的群体,通常会被认为有良好的德行,这些群体可以因其品德的高尚而补偿了他们在能力上的不利地位,反之亦然。

(二) 刻板印象内容模型1.四个假设

在菲斯克等(Fiske et al., 2002)提出刻板印象内容模型(SCM)以后,作为合作者之一的A.库迪在2004年的一项跨文化研究中,将刻板印象内容模型(SCM)总结为四个假设(Cuddy et al., 2004;佐斌等,2006):第一,双维度假设,认为可以通过才能-热情(competence and warmth)两个维度来确定各类群体在社会中的位置;第二,混合(mixed)刻板印象假设,认为大部分社会群体在上述两个维度上都是一高一低的,即“那些能力强的群体,通常在热情的维度上得分较低”,或者相反。只有少数群体在两个维度上都占据较高或较低的位置;第三,社会结构相关假设,认为社会结构变量可以预测才能和热情。具体而言,又有两个相关判断,一是社会地位与能力呈正相关,人们倾向于认为,“社会地位高的人才能也更强”。二是竞争性与热情呈负相关,对于与本群体有竞争关系的群体,通常会被认为缺乏热情,或者说,在热情维度上会被给予较低的评价;第四,内群偏好和榜样群体偏好(favoritism)假设,人们在评价自身所属群体(即我群或内群)时,通常在两个维度上都给予其以较高的分值,它被称为纯粹刻板印象(pure stereotypes)或非矛盾的刻板印象(unambivalent stereotypes)。除内群外,对社会榜样群体(或称社会原型群体)(如基督徒,中产阶级,白人)的评价也属于这种“双高”类型。

2.相关研究

上述关于SCM的理论发表后,许多学者通过自己的研究检验了这一理论。针对移民的SCM研究(Lee & Fiske,2006)表明:虽然以往的刻板印象研究将移民群体刻画为既无才能又不可信,但是应用SCM模型的研究得出的结论是,不同国家、种族、民族和阶级的移民因其移入国与美国的社会经济历史不同,以及他们自身在美国的社会地位不同,主流群体对他们的才能和社会性(sociability)有不同的评价,即移民的形象并不是整齐划一的;不仅如此,大部分移民群体都是混合型刻板印象,即在两个维度上的位置是有高有低的,而不是像人们所认为的双低模式。上述发现支持了刻板印象内容模型。

针对亚裔美国人的SCM研究(Lin et al., 2005)表明,亚裔在美国社会被认为是“模范少数族裔”,他们在能力上的表现得到了主流群体的承认;但是,在社会性维度上他们却被贬低,人们认为他们社会交往能力不强、不够热情友善、封闭、过于关注自我发展等。因此,他们虽然在才能上受到尊敬,但却不被大多数主流人群所喜欢。对亚裔美国人社会性维度的贬抑,为拒斥和攻击他们的人提供了理由和借口,这将会导致一种嫉妒型偏见(envious prejudice),它与针对黑人群体的蔑视型偏见(contemptuous prejudice)形成对比。嫉妒型偏见不仅针对亚裔美国人,对犹太群体也同样适用,而且,因为历史和宗教因素作用的缘故,对犹太人的嫉妒型偏见更加强烈,甚至有学者认为(Glick et al., 2003)这也是导致大屠杀的社会心理原因之一。

上述两项研究都属于对群体的静态评价,而针对职业女性的SCM研究(Cuddy et al., 2004)是在动态变化的过程中来检验这个模型。该研究表明,职业女性在生育孩子之后,她们在热情(warmth)这一维度上会显著提升(相对于她们没有生育孩子的时候),但是,与此相应,人们对她们才能的评价则降低。热情维度上的提升并没有给她们带来更好的工作前景。因为在职场中,热情并不是关键性要求,而才能却是一个人能否得到提升的决定性因素。男性在成为父亲之后则不会经历这种评价上的变化,他们在热情维度上的评价得以提升的同时,才能方面的评价并没有下降。可见,在事业和家庭之间平衡这一问题上存在着性别间的双重标准。

尽管刻板印象内容模型(SCM)的有效性已被诸多研究所证实,但是,其不足之处也受到了许多学者的措摘。C.利齐等(Leach et al., 2007)认为,SCM仅仅将目光集中于才能(competence)(如,才智、技能)和社会性(sociability)(如热情、友好)这两个方面,而忽略了评价个人和群体的另一重要标准:道德(morality)。在对群体的评价中,我们不能忽略道德的重要性。C.利齐等人通过“内群体评价”检测了道德-才能-社会性这三个维度。结果发现,三者具有相同的统计显著性;不仅如此,探索性因素分析(Exploratory Factor Analysis,EFA)的结果显示,道德解释的变异最大,是才能的两倍,社会性的四倍多。而且,无论内群体在才能维度上处于何种位置(即是否成功),道德对于内群的评价都是最重要的。

(三) 研究目的基于刻板印象内容模型的四个研究假设,本文确定了四个研究目的。

(1) 关于双维度假设。刻板印象内容模型认为,人们在“才能”和“热情”两个维度上感知和评价群体。C.利齐等(Leach et al., 2007)在此基础上补充了第三个维度:道德(morality)。但是,在C.利齐等人的研究中,“道德”只在评价内群(in-group)时发挥作用,而对于外群体的评价,仍然围绕“才能”与“社会性” 1两个维度展开。到目前为止,在评价外群体时,道德维度究竟处于何种地位,仍是一个值得深入探究的问题。辨明道德维度对群体的区分能力以及它的相对重要性,这是本研究的目的之一。

1. C.利齐等(Leach et al., 2007)将菲斯克等(Fiske et al., 2002)提出的“热情”维度的变量概括为“社会性”。

(2) 关于混合刻板印象假设。菲斯克等人(Fiske et al., 2002)的系列研究证明,在道德和社会性构成的二维空间中,人们对大部分群体的感知属于混合刻板印象。社会群体倾向于在对本群体有利的维度上,寻找相对于他群体的特异性,那么混合刻板印象的存在,为群体提供了偏好自身的维度。因此,混合刻板印象在一定程度上有利于群际关系的和谐。通过收集本土的样本数据,探求大部社会群体是否属于混合型刻板印象,这是本研究的目的之二。

(3) 关于社会结构相关假设。“地位”是否对“才能”具有预测能力、“竞争性”是否与“热情”呈负相关,仍有待进一步的检验和证明。此外,C.利齐等(2007)虽然证明了“道德”维度对于群体评价的作用,但是他们没有给出“道德”的预测变量。本文希望发现,在地位和才能两个量表共六个项目中究竟哪一个项目与道德呈显著相关?辨析预测变量(predictor)与依存变量(dependant variables)之间的关系,这是本研究的目的之三。

(4) 关于内群偏好与榜样群体偏好假设。菲斯克等人的研究因其样本的特殊性,混淆了内群偏好和社会榜样群体偏好2。本研究试图通过改变问卷的设计,将这两种类型的群体偏好剥离开来。此外,划分群体的维度是多种多样的,在不同的维度上有不同的内群,那么人们是否在任何维度上都偏好于内群体?在多元群体资格下,辨析内群偏好的多样性与变异性以及榜样群体偏好的可能,这是本研究的目的之四。

2.在菲斯克等(Fiske et al., 2002)关于SCM的典范研究中,作者对于内群偏好假设的验证体现在:作为基督徒、中产阶级、学生、白人和女性的被调查者,在两个维度上给这五类群体以较高的分值。但这并不一定是内群偏好,也许基督徒、中产阶级、白人和大学生在社会整体范围内(不仅是内群体)都是被正面评价的,因此这也可能是榜样群体偏好的反应。

二、试验性调查及其发现本次调查分试验性调查和正式调查两部分。两次调查共涉及两个地区,三所高校,分别是:哈尔滨商业大学、黑龙江大学、渤海大学(辽宁锦州)。1试验性调查共收集问卷117份,其中有效问卷115份;正式调查收集问卷172份,其中有效问卷160份。被调查的学生来自如下专业:社会工作、法学、政治学与行政学、通信工程、经济学和数学。本次调查从2008年9月1日学生开学之后开始正式启动,至9月24日全部结束。

1.这三所学校都属全国招生院校。

需要说明的是,因为受资金和人力的限制,本研究的试验性调查和正式调查都是以大学生为样本,没有非学生群体,因而也就没有样本间的比较,这是本研究最大的不足之处。尽管正式调查的指导语要求调查对象推断社会中大多数人对于某一群体的评价,但是样本的单一性所固有的缺陷并不会因此而被完全校正。

试验性调查的对象是哈尔滨商业大学法学院社会工作专业大三和大四的学生。在回收的115份有效问卷中,男生41名,女生69名,未报告性别者5名,平均年龄21.50岁。

试验性调查的任务之一是收集群体,这些群体在正式调查时是被评价的对象。研究者按照SCM的典范程序要求被调查者自由列出群体。自由列出群体不受分类维度(如民族、职业等)的限制,它的长处在于增加群体的多样性。研究者在问卷中向被调查者提出这样的问题:“您认为当今的中国社会可以划分为哪些群体?例如,基于年龄、性别、民族、职业等维度可以将社会成员划分为不同的群体。这些维度只供您参考,您所列出的群体无需局限于这几个维度。”本次试验性调查收集到21个群体(见表 1)。

| 表 1 试验性调查收集到的社会群体 |

试验性调查的任务二是,要求被调查者对六项指标在群体评价中的重要性进行打分(1至7分之间),“1”代表“一点也不重要”,“7”代表“非常重要”。研究者希望藉此发现维度分布和每个维度的相对重要性。测量道德的两项指标是“诚实”、“可信”(alpha 0.75);测量才能的两项指标是“能力”、“才干”(alpha 0.82);测量社会性1的两项指标是“热情”、“友好”(alpha 0.61)。为了避免顺序效应,六项指标在量表上混合排列。

1. Alpha的全称是Cronbach’s Alpha,是由Cronbach建构的一个统计指标,在统计分析中,软件会自动报告这个值。该值越大,表示问卷项目间的相关性越好,内部一致性可信度越高。一般而言,Alpha值大于0.8表示内部一致性极好,在0.6-0.8之间表示内部一致性较好,而低于0.6表示内部一致性较差,问卷项目须修正。

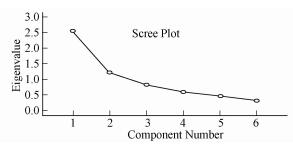

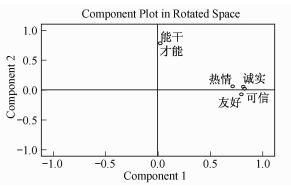

我们首先采用探索性因素分析(主成份分析,斜交旋转,eigenvalues大于1)的方法来探求六项指标的维度分布。结果显示:“诚实”、“可信”、“热情”、“友好”作为第一组公因子被提取,并且,在载荷值上“诚实”和“可信”要大于“热情”和“友好”,按照因素分析的命名习惯,我们应该将由这四项指标构成的维度称为“道德维度”,但是为了尊重国外学者的研究发现,在后文中,我们将其称为“道德-社会性维度”,而将只包含“诚实”、“可信”两项指标的维度称为“道德维度”;“能力”、“才干”作为第二组因子被提取,我们将其称为“才能维度”。因素分析的碎石图(图 1)、载荷值(表 2)及散点图(图 2)如下:

|

图 1 试验性调查因素分析碎石图 |

| 表 2 试验性调查因素分析载荷值 |

|

图 2 试验性调查因素分析维度散点图 |

同时,研究者应用配对样本t检验的方法来检测调查对象对道德-才能-社会性三个维度相对重要性的评价。结果显示:道德维度(M= 5.94,SD= 1.19)比才能维度(M= 5.45,SD= 1.09)更重要,t(115)= 4.73,p<0.001;但是,道德维度与社会性维度(M= 5.83,SD= 0.86)差异不显著,t(115)=.70,p>0.05。这与上述的因素分析的结果相符合。

基于上述的数据分析结果,我们可以发现:(1)第一个提取出的公因子是道德-社会性维度。这表明,在评价社会群体时道德的重要性大于才能;同时也证实了菲斯克等人(Fiske et al., 2002)的研究没有将道德维度纳入其中是有严重缺陷的。(2)社会性维度(热情、友好)与道德维度(诚实、可信)并不分离,两者代表的是群体评价的同一向度,这与C.利齐等人(Leach et al., 2007)的研究发现不同,他们认为道德和社会性两个维度是并列存在的。不仅如此,因为道德的两个观测变量(诚实、可信)的载荷值均大于社会性的两个观测变量(热情、友好),所以我们可以认为,社会性,即某个群体是否热情、友好,只是该群体道德的一种体现,道德是更本质的。

三、正式调查及其发现 (一) 群体分类与评价的维度正式调查的问卷要求被调查者依据试验性调查所使用的六项指标,在7点量表上对21个群体进行评价1。为了减轻调查对象的疲劳感,我们将问卷分成三类,每类包含7个群体,这样就有type 1、type 2及type 3三种问卷。为了避免群体排列顺序所带来的偏差,我们将每一种类型的问卷又分为A和B两个形式,两者的群体排列顺序相反。在每一个被调查的班级,研究人员尽量做到平均发放6类问卷。为了避免社会赞许性的影响,问卷的指导语是“我们想要了解的不是您个人的看法,而是请您根据自身的经验来推测,在社会中的大多数人看来,这个群体是……”。在已分析的160份问卷中,type 1的为54份,type 2为56份,type 3为50份。也就是说,21类群体中的每一个群体至少被50人评价过,可以进行因素分析、聚类分析、T检验和相关分析。

1.例如,“农民工群体是:非常有才干的7 6 5 4 3 2 1没什么才干的”。

在试验性研究中,通过直接要求被调查者评价各维度指标的重要性,我们发现:存在的是道德和才能两个维度是最主要的,前者对群体的辨析能力强于后者;社会性隶属于道德。这种发现是否稳健?正式调查的结果支持了试验性研究的这一发现。研究者对21个群体都进行了因素分析(主成份分析,斜交旋转,eigenvalues大于1),在17个群体中发现的都是两个维度:诚实、可信、热情、友好为一个维度,能力和才干是另一个维度2。

2.在16个群体中,诚实、可信、热情、友好是第一维度,能力和才干是第二维度,只有失业人员群体两个维度的顺序是相反的。

这说明人们在评价群体时,道德的重要性优先于才能。古人曾言:“才者,德之资也;德者,才之帅也”,“德胜才谓之‘君子’,才胜德谓之‘小人’”。虽然司马光论证的是“取人之术”,但它同样适用于对群体的评价。能力特征会给能力持有者带来收益,即能力具有自我获益(self-profitability)的特性,而道德影响的是与之互动的他人,即道德具有他人获益性(other-profitability)(Peeters,2002)。换个角度说,道德关乎一个人的意图(良善的还是恶毒的),而能力则关系到他(们)是否能够实现此意图,有关某人或群体道德的感知和评价将会直接影响到人们怎样看待他们的能力。

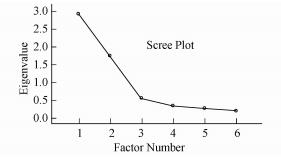

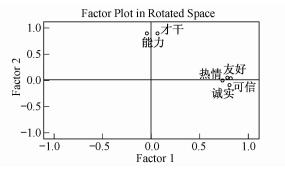

在试验性研究中,在道德-社会性维度上,道德对群体的辨析能力强于社会性。但是,在正式调查的21个群体中,道德-社会性维度的四项指标的相对重要性并不稳定。为了发现整体效应,研究者将21个群体的数据合并成为一个总体数据。在总体数据中,我们发现了与试验性研究相同的结果:尽管道德与社会性处于同一向度,但是道德的作用更强。总体数据因素分析结果如下(参见图 3、表 3和图 4)。

|

图 3 总体数据因素分析碎石图 |

| 表 3 总体数据因素分析载荷值 |

|

图 4 总体数据因素分析维度散点图 |

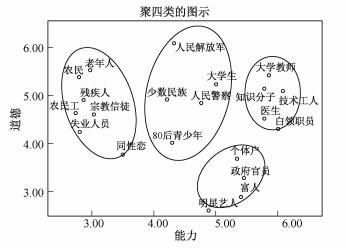

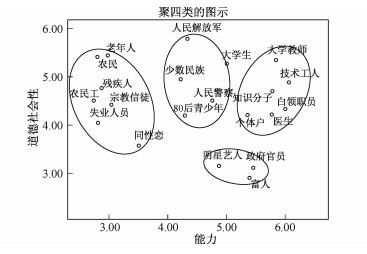

为了检测社会群体在双维度空间中的分布,研究者对21个群体进行了聚类分析。首先使用层次聚类分析方法(Hierarchical Cluster Analysis),确定最适合的聚类数目,然后采用快速聚类分析方法(K- Means Cluster Analysis)确定每一个群体的类别归属。层次聚类分析中的冰柱图和树形图显示,在本研究中,聚成四类是比较合适的,但是为了比较的需要,我们同时分析了聚成三类和五类的结果。不仅如此,因为前面的发现已经证明,道德和社会性处于同一向度,而且道德更本质,那么是否以“道德”(只包含测量道德的两个指标)代替“道德社会性”(共四个指标)就足以发现群体的分布和归属呢?为了找出这个问题的答案,我们同时在“才能+道德”,和“才能+道德社会性”这样两类维度进行了聚类分析(见表 4)。

| 表 4 聚类分析结果 |

在聚成四类时,只有1个群体(个体户)在两种聚类维度中出现了变化。聚成三类和五类时,各有2个群体在两种聚类维度中出现了变化。可见,使用“道德”(两项指标)作为聚类标准,与使用“道德社会性”(四项指标)作为聚类标准并无本质差异。不纳入“社会性”变量,而仅仅以“道德”和“才能”便可足以完成对群体的辨析。在因素分析之外,聚类分析的结果再次证明:社会性是道德的体现,道德是本质的。

另外,不论是使用哪种分类维度,也无论是聚成3类、4类或者5类,下面这些群体总是被聚合在一起,具有跨分类维度和跨类别数量的稳定性,即(1)大学教师、医生、知识分子、白领职员、技术工人;(2)富人、明星艺人、政府官员;(3)残疾人、老年人、农民、农民工。

我们可以将第1类称为“知识群体”,将第2类称为“权势群体”,将第3类称为“弱势群体”。明星艺人与富人、政府官员等归属于一群,也许可以说明“世俗的名气”与“金钱”和“权势”在一般人眼里具有同等的价值。当然,明星艺人通常也被看作是富人,这也可能是他们属于同一类的原因。图 5和图 6更直观地呈现了21个群体在双维空间中的分布:

|

图 5 聚类分析图(才能+道德) |

|

图 6 聚类分析图(才能+道德社会性) |

前文所述,本文的目的之二是试图探求人们对大部分社会群体的感知是属于纯粹型刻板印象还是属于混合型刻板印象。

1.混合型刻板印象

首先,研究者比较了在聚成第四类时各类别的均值(即类别层次的均值,见表 5)。在两种分类维度中,才能值最高的类别包含这样一些群体:大学教师,技术工人,医生、知识分子,白领职员。配对样本t检验的结果显示,在这一聚类中,“才能”的均值显著高于其“道德”的均值。1 “才能”值为其次的类别包含的群体是:富人,政府官员,明星艺人,个体户2,它们的“才能”分值虽然低于上一类,但是显著高于本类别的“道德”。“才能”值最低的是弱势群体,也是四类中唯一一个“道德”分值显著高于“才能”的类别。上述类别与我们前面所说的混合刻板印象相符合,三类中共包含16个群体,占总群体数的76.19%,也就是说,人们对大部分群体的评价属于混合型刻板印象。

| 表 5 类别层次配对样本T检验结果 |

1.但这并不意味着这个类别的道德或道德社会性的值很低,而只是说,相对于这个类别自身的才能分值来说,它是低的。实际上从表 5我们可以看出,它的道德和道德社会性的值在四个类别中处于第二的位置,并且与最高值没有统计显著的差异。

2.尽管在才能+道德社会性的分类维度中,个体户属于上一个类别,但在这里研究者按照才能+道德的维度划分,将其归入这一类。

在类别层次上,另一个与国外研究不同的有趣发现是,我们没有发现双低类型的纯粹刻板印象,弱势群体的才能是最低的,但是其道德分值显著高于权势群体(M弱= 4.72,SD弱=.61;M权= 3.12,SD权=.46;t= 4.49,p<.01)。此外,我们发现了双高群体:即知识群体。它们的道德分值虽然低于自身的才能,但是与道德得分最高的类别(即包含大学生、解放军等群体的类别,我们将其称为中间类)相比,没有统计上显著的差异(M知=4.89,SD知= 0.46;M中= 5.01,SD中= 0.74;t= -0.31,p= 0.77)。从图 5和6我们也可以发现这一趋势。

在进行了类别层次的分析之后,我们进行了群体层次的分析,即以群体为单位,用配对样本t检验的方法比较各群体自身的才能和道德/道德社会性(见表 6)。在两种分类维度中,统计结果完全相同。17个群体的“才能”和“道德”的均值有显著差异,其中“才能”显著高于“道德”的群体是:医生,知识分子,大学教师,白领职员,技术工人,富人,政府官员,明星艺人,个体户;“道德”显著高于“才能”的群体是:老年人,残疾人,农民,农民工,宗教信徒,失业人员,少数民族,人民解放军;“才能”和“道德”没有显著差异的群体是:大学生,80后青少年,人民警察,同性恋。虽然,在上述类别层次分析中,我们没有发现纯粹类型的刻板印象,但是,群体层次的t检验结果表明,同性恋群体是所有21个群体中,唯一被评价为双低的群体。

| 表 6 群体层次上的配对样本T检验结果 |

2.混合型刻板印象的系统合法化功能

刻板印象内容模型(SCM)仅仅指出了“大部分社会群体属于混合型刻板印象”这一事实,但是它没有揭示其背后的社会心理机制以及它的社会功能。这里所说的混合型刻板印象又被学者称为“矛盾型刻板印象”(ambivalent stereotypes)(Glick & Fiske,1996;2001)或“补偿型刻板印象”(complementary stereotypes)(Jost & Banaji,1994;Kay & Jost,2003)。补偿型刻板印象具有系统合法化(system-justification)的功能,它服务于意识形态,为既有(不平等)社会秩序的合法性和稳定性提供支持(Jost et al., 2005)。

对于优势群体和不利群体(或者说上层群体和底层群体),补偿型刻板印象分别在两个不同维度上赋予它们以长处和不足:上层群体被人们刻板化地认为是有力的、成就取向的,但他们不够热情友善或不够诚实可信;而低位群体被认为是友好的、人际取向,但他们缺乏能力。每个群体自身的优势和劣势构成了互补,处于社会底层的人被补偿性地赋予积极特征,而处于有利地位的群体被认为也存在着消极特征(Kay & Jost,2003;Jost et al., 2004)。

补偿型刻板印象符合人们维持社会公正的动机,任何一个群体都拥有自身的优势,都有被积极感知的维度(同时也是群体积极感知自身的维度),“没有谁拥有全部(no one has it all)”,即没有一个群体可以垄断全部有价值的特质(才能和德性),“每一个阶级/阶层都得到了它的那一份(every class gets its share)”(Lane,1959/2003)。正是因为这种补偿性机制的存在,既有社会系统的公正性得以维持,尽管它存在着不平等。对人们来说,公正之下的差异比不公正的差异更可接受。因此学者认为,补偿型刻板印象通过受害者提升(victim-enhancing)(Kay et al., 2005),维持了社会公正的表象,它有助于人们(尤其是底层民众)容忍不平等或使现存的不平等合法化。

对于任何一个社会群体,人们会在哪一维度赋予他们正性特质(是有能力还是有德性),又会在哪方面贬低他们(是没能力还是没德性)?A.C.卡埃和朱斯特(Kay & Jost,2005)等人给出的回答是,在与社会地位有因果联系的维度上(如能力才干之于财富地位),人们会提升社会上层,贬低底层,即认为处于社会底层的人是没有能力的;而在那些与社会地位没有直接关联的维度上(如热情良善之于财富地位),则提升底层,贬低上层,即认为那些处于不利地位的群体有较高的德行。

一个典型的例子是性别刻板印象。女人总是被刻板化地认为是体贴入微、善解人意的,但同时也是依赖他人、没有独立性、感情用事的;而男性则被认为是果断勇敢、独立性强、有能力的。两性之间在能力和道德(包含热情)维度上彼此不同的优/劣势将家庭和职业上的性别分工合法化,尽管这种分工明显地将女性置于不利地位,但它似乎是合情合理的,甚至作为“受害者”的女性也不会对此提出质疑。由此说来,补偿型刻板印象是高度社会共识的,上层和底层群体都认同和认可它的存在。

(三) 对预测变量的检测与探求1.道德和能力的预测变量

刻板印象内容模型(SCM)理论认为,刻板印象的两个维度(能力和社会性)可以分别由社会地位和竞争性来预测。本研究没有仿照国外学者的做法,将社会地位的三个观测变量(声望、经济成功和教育)整合为一个整体上的“社会地位”变量。因为这三个变量测量的是社会地位的不同向度,它们之间不具有系统的相关性。举例来说,富人群体在经济上是成功的,但是其受尊敬程度比较低,而在经济上不成功的农民群体,其受尊敬程度相对较高。同样地,本研究也没有将竞争性的三个观测变量(发展竞争,权利竞争和资源竞争)整合成一个“竞争性”变量。

为了探测社会地位和竞争性与才能和道德1的相关关系,本研究同时分析了群体层次的数据(即对21个群体的数据分别分析)和总体数据(即21个群体合并后的数据)。结果显示:(1)在对才能的预测方面,教育和经济成功对才能的预测能力都比较高;在群体层次中,教育的预测力比经济成功稍高一些;声望对才能也有统计显著的预测性,但是其相关性小于前面两个变量。(2)在对道德的预测方面,群体层次分析没有发现“竞争性”对“道德”稳定的(负向)预测性。而这种预测关系在针对总体数据的分析中被揭示出来:竞争性的三个观测变量与道德均呈负相关关系,这与之前刻板印象内容模型系列研究的结果相符。(3)社会地位对道德也具有预测性。无论是菲斯克等人(Fiske et al., 2002)还是C.利齐等(Leach et al., 2007)都忽略了这一点,他们只关注竞争性对道德的预测作用。总体数据显示,经济成功和道德两者呈负相关(参见表 7),即人们倾向于认为,越是富有的群体德行越低;声望和教育都与道德有显著正相关(参见表 8),而且总体数据揭示出,声望与道德的相关更大一些,也就是说,对于从事受尊敬职业的群体,人们对其道德的评价会更高。

| 表 7 社会结构变量的预测性(群体层次) |

| 表 8 社会结构变量的预测性(群体层次) |

1.鉴于前面的分析已经证明,道德完全具备道德-社会性的辨析能力,因此在后面的分析中,研究者将用纯粹的道德维度取代道德-社会性维度。

2.社会结构预测性的深层次意涵

人们的社会地位,是个体与社会结构共同作用的结果。但是,一旦某种社会安排成为现实,它就会因其存在而被赋予合法化的解释(Jost & Banaji,1994),刻板印象即是这种合法性神话(legitimizing myths,LMs)的表现形式之一。在社会支配理论(Social Dominance Theory,SDT)(Sidanius & Pratto,1999)中,刻板印象与意识形态一样,两者同属社会话语(social discourse),它们既受社会层级结构的影响,也为这种层级结构的维持贡献力量。从本研究可以看出,人们从社会地位或社会位置的信息能够直接推断该群体的刻板化特质(stereotypic attributes)——能力和道德。有权势和地位的群体,被刻板化为是有能力和才干的;而处于社会底层的人们,则被固执地认为是没有能力的。结果,地位或位置上的差异看起来是合理的,仿佛是世界的自然状态。

这是一种内部归因机制,它忽略了社会结构因素的巨大作用,认为个体自身要为其所处的社会地位负责。社会越是强调机会对每个人是平等开放的,人们越是需要为自身及他人的社会地位找到一个可以接受的理由。基于本研究的发现,笔者有理由推断,人们倾向于认为当今中国社会的公平性至少达到了群体自身应该对其所处位置负责的程度。将社会地位与能力相对等,在一定程度上暗示着对现有社会秩序公平性的信心。

由此说来,与目标群体的社会地位相协调的刻板化推论有利于合法化社会现实,维持群体层级的稳定,但是,它也会阻碍着社会的流动(Sidanius & Pratto,1999;Levin et al., 1998)。处于不利地位的群体相信自己的劣势来自于自身的内在特质,这会妨碍他们向积极方向的努力。群体层级结构在很大程度上是合作的游戏,弱势群体积极参与自身地位的建构并为之贡献力量。这一点在教育领域已经有充足的证据(Bourdieu,1977;高明华,2006)。因此奥尔波特(Allport,[1954]1958:192)在他的经典著作中这样说道,“刻板印象合理化和合法化的功能要超过它反映群体特质的功能”,质言之,刻板印象从来都不是中立的。

(四) 对内群偏好的检验1.如何看待多元群体资格下的内群偏好

刻板印象是将特定品质与某一社会范畴联系在一起。在这一过程中,人们倾向于将更多的积极特征和更少的消极特征与内群体相联系,对于外群体则恰好相反1。这就是内群偏好,它有时也被称为群际偏差(inter-group bias)。

1.不仅如此,人们对消极的外群体行为和积极的内群体行为更有可能做出特质归因;而对消极的内群体行为和积极的外群体行为更有可能做出情景归因。

划分群体的维度是多种多样的,例如,年龄、性别、民族、职业、身份等等,我们因此也就具有了多元群体资格(方文,2008a),以及相应的多元内群归属。那么,我们是否对于所有维度上的内群都有积极评价?在本研究中,全部被调查对象都是大学本科学生,他们在身份划分上是大学生;但是从出生年代看,他们属于80后群体。从图 5和图 6我们可以看出,虽然聚类分析的结果表明大学生与80后青少年属于同一类别,但是,两者在二维空间上的位置还是有所不同。大学生群体在“才能”(M= 5.00,SD= 0.89)和“道德”(M= 5.22,SD= 0.94)两个维度均显著高于其他群体的平均水平(M才= 4.45,SD才= 1.12,t才= 3.56,p才<0.01;M德= 4.47,SD德= 1.07,t德= 3.74,p德<0.001),且在道德维度上的表现更明显,这说明存在着内群偏好的趋势。但是,对于“80后”青少年群体,他们在两个维度上(M才= 4.29,SD才= 0.91;M德= 4.01,SD德= 1.01)均显著低于大学生群体的平均水平(t才=3.32,p才<0.01;t德=5.14,p德<0.001),同样,道德维度上的表现更突出。

这是一个有趣的发现。因为之前对内群偏好的讨论,并没有考虑到不同维度上的内群体。虽然,最简群体范式(Tajfel,Billig & Flament,1971)的经典研究已经证明,仅仅是随机的群体划分,就足以导致内群偏好。但是社会中的群体不同于实验室中的群体,任何社会群体都承载着评价。在多元内群资格中,有一些内群体是被社会负面评价的,他们成为被污名的群体(Goffman,1963;管健,2007),例如,“80后” 2。贬义性的群体标签成为一种共享信念和社会共识,甚至被刻板化和被污名的内群体成员本身也倾向于以相同的方式评价自身。不仅如此,人们对关于内群刻板印象的意识,会促使他们按照刻板印象的预期来行事,因此,刻板印象具有自我实现预言的特征(Darley & Fazio,1980;Snyder,1981)。

2. “80后”这个词由少年作家恭小兵提出,最初是文坛对1980至1989年出生的年轻作家的称呼,后来这个词被各个领域借用,指称整个20世纪80年代出生的年轻人。开始这只是一个用出生年代标定群体的名称,但后来这个词具有了更多的负面意涵,它代表着叛逆、自私、自负、缺乏责任感和合作精神等等。

这一发现的启示是明显的。给一个群体贴上负面标签是一件很危险的事情,它甚至能够动摇内群偏好的强大心理动机。同一个社会范畴可以以不同的方式被标定;中性的范畴标签仅仅暗示着一种范畴成员资格,而贬低性的标签则传递的是一种消极刻板印象。帕尔莫(Palmore,1962)发现,对特定群体的负面刻板印象(和偏见)与语言中对这个群体的负面标签(即贬低性的绰号,如,“黑鬼”、“婊子”等)的数量呈正相关。原因是负面刻板印象(和偏见)导致了更多负面标签的使用,而后者又反过来加深了已有的偏见和刻板印象。因此贬低性刻板印象不仅会促使自我实现预言的出现,而且会导致社会对这个群体更加负面的感知和评价。由于认知保守性和信息加工中的偏差,人们总是偏爱那些证实他们预期的信息,而忽略与刻板印象不一致的信息(Stangor & Ford,1992)。例如,人们将“80后”群体的助人、合作以及其他体现社会责任感的行为视为是发生在这个群体个别成员身上的特例,而对整个群体的负面看法并没有因此发生改变。这无疑会加深群际冲突或代际冲突。

2.被质疑的文化特异性路径

为了验证刻板印象内容模型(SCM)的跨文化效应,A.J.库迪等(Cuddy et al., 2004)在美国之外的十个国家实施了调查。其中包括7个欧洲国家,3个东亚国家或地区(日本、韩国、香港地区),在作者的预设中,前者代表个体主义文化,后者代表集体主义文化。结果发现,在三个东亚国家或地区中,没有出现内群体和参照群体(或称社会榜样群体)偏好,那些在美国和欧洲处于双高类别的群体在她们的研究中落入了中间类别。作者将其解释为,在集体主义文化中,其成员的自我提升倾向弱于个体主义文化,对于社会榜样群体的评价也是如此,这是中庸的文化观念在起作用,因为在这种文化传统中,认为“中间的”就是好的(what is moderation is good)。

但是在本研究中,存在着内群偏好和社会榜样群体偏好,即存在明显的双高类别。因此,A.J.库迪等(Cuddy et al., 2004)以集体主义文化和中庸之道来解释她们的发现是不令人信服的。实际上,这种文化特异性路径已经被国内外学者所质疑(Oyserman et al., 2002;Matsumoto & Yoo,2006;方文,2008b)。在此之前的跨文化研究中,一直有这样的传统:即认为文化是自变量,国家和地域间的不同,都可以通过引入文化变量而笼统地解释。但是,文化心理学研究的最新进展表明,文化很多时候更多地是因变量,不同文化下的人们可以以相同的方式行事,同一文化下的人们也可以以不同的方式行事(Hong et al., 2000)。人们的共享信念和社会判断甚至可以因研究人员的实验操控而发生改变(Chiu et al,2008)。有鉴于此,A.J.库迪等人需要用其他的解释来为自己的研究结论进行辩护。

在刻板印象内容模型中,内群偏好与外群贬抑是关联在一起的。但是在本研究中,只有同性恋群体属于双低类型的刻板印象。可以说在整个研究中没有发现明显的外群贬抑。这一点并不奇怪,正如布莱沃(Brewer,1999)所揭示的:爱内群并不必然导致对外群的贬低和仇视(in-group love is not a necessary precursor of out-group hate)。内群偏好(包括参照群体偏好)可以在没有明显外群歧视的情况下存在。

四、研究总结本文遵循刻板印象内容模型的典范程序,以问卷调查的方式,探求了人们对于社会群体的评价和分类。

关于刻板印象形成的维度,本研究表明:人们对社会群体的感知和评价围绕“才能-道德”两个维度展开。它既与原初刻板印象内容模型所揭示的“才能-社会性”双维度不同,也有别于C.利齐(Leach et al., 2007)等学者发现的“道德-才能-社会性”的三维度模式。本研究进一步揭示:相对于才能,道德居于更主导的地位。

关于刻板印象的类型,在本研究中,无论是类别层次的分析,还是群体层次的分析,我们都发现大部分群体属于混合型刻板印象,典型的例子是富人、官员作为权势群体,大学教师、知识分子作为知识群体,他们都有较高的社会地位,属成功群体,但是人们对他们道德的评价显著低于对其才能的评价,权势群体在这一点上的表现尤其明显。这与公平世界信念和补偿性公正的预期相符合。刻板印象的共享性和社会共识性,使它具有合法化现实的功能。但是,如果社会底层的人们内化了对自身不利的消极刻板印象,会消蚀他们向上流动的动力。因此,补偿性刻板印象虽然有利于社会稳定,但它不利于社会流动。

关于社会结构变量的预测性,本研究同样发现了竞争性与道德维度的负相关。不仅如此,本研究还揭示出社会地位对道德具有预测性,这是一个新的发现:教育和职业声望与道德呈显著正相关,而经济成功要么不能预测道德要么是反向地预测道德。也就是说,人们可能认为金钱与品德无关,也可能推论富有群体的德行通常不够高尚,至少与其在经济上的位置不相一致。教育和经济成功对能力具有相似的预测力,职业声望与能力的相关性居前面两个变量之后。

关于内群偏好和榜样群体偏好假设,本研究发现:知识群体属于社会榜样群体;在多元群体资格并存的情况下,人们并不是对每个维度上的内群体都存在内群偏好。对于那些被污名的内群,其成员也倾向于给自身以较低的评价。无论是在社会学领域还是在心理学领域,范畴标签所具有的负面作用,都已经被证实。因此,对整整一代人“打包”式的批判必然会带来诸多负面后果。

Allport, G. W. [1954]1958. The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley.

|

Bourdieu, P. 1977. "Cultural Reproduction and Social Reproduction. " in J. Karabel and A. H. Halsey (eds. ). Power and Ideology in Education. Oxford: Oxford University Press: 494.

|

Brewer, M. B. 1999. "The Psychology of Prejudice Ingroup Love or Outgroup Hate?" Journal of Social Issues 55(3): 429-444.

|

Chiu, Chi-yue. 2008. "Occupational Mobility, Shared Reality, and Social Conformance. " Journal of Personality and Social Psychology.

|

Cuddy, A. J. C., S. T. Fiske, and P. Glick. 2004. "When Professionals Become Mothers, Warmth Doesn't Cut the Ice. " Journal of Social Issues 60(4): 701-718.

|

Cuddy, A. J. C., S. T. Fiske, V. S. Y. Kwan, et al. 2009. "Stereotype Content Model across Cultures: Towards Universal Similarities and Some Differences. " British Journal of Social Psychology (48): 1-33.

|

方文. 2008a. 学科制度和社会认同[M]. 北京: 中国人民大学出版社. Fang Wen. 2008a. Discipline Institution and Socical Identity. Beijing: China Renmin University Press. |

方文. 2008b. 转型心理学: 以群体资格为核心[J]. 中国社会科学(4). Fang Wen. 2008b. "Transition Psychology: The Group Membership Approach. " Social Sciences in China (4). (in Chinese) http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-SOCE200810001051.htm |

Fiske, S. T. and S. E. Taylor. 1991. Social Cognition (2nd ed. ). New York: : Mc Graw-Hill.

|

Fiske, S. T., Xu Jun, A. J. C. Cuddy, and P. Glick. 1999. "(Dis)respecting versus (Dis)liking: Status and Interdependence Predict Ambivalent Stereotypes of Stereotype of Competence and Warmth. " Journal of Social Issues 55(3): 473-489.

|

Fiske, S. T., A. J. C. Cuddy, P. Glick, and Xu Jun. 2002. "A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow from Perceived Status and Competition. " Journal of Personality and Social Psychology 82(6): 878-902.

|

高明华. 2006. 教育不平等与阶层再生产——布迪厄概念框架的应用研究[D]. 中央民族大学硕士论文. Gao Minghua. 2006. "The Inequality of Education and the Reproduction of Social Class: The Practical Research of Bourdieu's Conceptual Framework. " Master paper from Minzu University of China. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y864042 |

Glick P. and S. T. Fiske. 2001. "An Ambivalent Alliance: Hostile and Benevolent Sexism as Complementary Justifications for Gender Inequality. " American Psychologist 56(2): 109-118.

|

Glick, P. 2003. "Sacrificial Lambs Dressed in Wolves' Clothing: Envious Prejudice, Ideology, and the Scapegoating of the Jews. "in What Social Psychology can Tell Us about the Holocaust, edtited by L. S. Newman and R. Erber. New York: Oxford University Press.

|

Goffman, E. 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

|

管健. 2007. 污名的概念发展与多维度模型建构[J]. 南开学报(哲社版)(5). Guan Jian. 2007. "The Concept Development of Stigma and the Construction of Multiple Levels Conceptual Framework. " Nankai Journal (Philosophy, Literature and Social Science Edition)(5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=LKXB200705021&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Hilton, J. L. and W. von Hippel. 1996. " Stereotypes. " Annual Review of Psychology 47: 237-271.

|

Hong, Y. Y., M. W. Morris, C. Y. Chiu, and V. Benet-Martinez. 2000. "Multicultural Minds: A dynamic Constructivists Approach to Culture and Cognition. " American Psychologists 55(7): 709-720. http://www.europepmc.org/abstract/MED/10916861

|

Jost J. T. and M. R. Banaji. 1994. "The Role of Stereotyping in System-Justification and the Production of False Consciousness. " British Journal of Social Psychology 33: 1-27.

|

Jost J. T., M. R. Banaji, and B. A. Nosek. 2004. "A Decade of System Justification Theory: Accumulated Evidence of Conscious and Unconscious Bolstering of the Status Quo. " Political Psychology 25(6): 881-919.

|

Jost, J. T. et al. 2005. "System-Justifying Functions of Complementary Regional and Ethnic Stereotypes: Cross-National Evidence. " Social Justice Research 18(3): 305-333.

|

Kay, A. C. and J. T. Jost. 2003. "Complementary Justice: Effects of 'Poor but Happy' and 'Poor but Honest' Stereotype Exemplars on System Justification and Implicit Activation of the Justice Motive. " Journal of Personality and Social Psychology 85: 823-837.

|

Kay, A. C., J. T. Jost, and S. Young. 2005. "Victim Derogation and Victim Enhancement as Alternate Routes to System Justification. " Psychological Science 16(3): 240-246. http://www.jstor.org/stable/40064208

|

Lane, R. E. [1959]2003. "The Fear of Equality. " American Political Science Review 53: 35-51. Reproduced in Political Psychology: Key Readings, edtited by J. T. Jost and J. Sidanius. New York: Psychology Press(Taylor & Francis).

|

Leach, C. W., N. Ellemers, and M. Barreto. 2007. "Group Virtue: The Importance of Morality(vs. Competence and Sociability) in the Positive Evaluation of In-Groups. " Journal of Personality and Social Personality 93(2): 234-249.

|

Lee, T. L. and S. T. Fiske. 2006. "Not an Out-Group, Not Yet an In-Group: Immigrants in the Stereotype Content Model. " International Journal of Intercultural Relations 30, 751-768.

|

Levin S., J. Sidanius, J. L. Rabinowitz, and C. Federico. 1998. Ethnic Identity, Legitimizing Ideologies, and Social Status: A Matter of Ideological Asymmetry, Political Psychology 19(2): 373-392.

|

Lerner, M. J. 1980. The Belief in A Just World: A Fundamental Delusion. New York: Plenumpress.

|

Lin, M. H., V. S. Y. Kwan, A. Cheung and S. T. Fiske. 2005. "Stereotype Content Model Explains Prejudice for an Envied Out-Group: Scale of Anti-Asian Americans Stereotype. " Personality and Social Psychology Bulletin 3(1): 34-47. http://ije.oxfordjournals.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode=sppsp&resid=31/1/34

|

Matsumoto, D. and S. H. Yoo. 2006. "Toward a New Generation of Cross-Cultural Research. " Perspectives on Psychological Science, Vol. 1, No. 3: 234-250.

|

Moscovici, S. 2000. Social Representations: Explorations in Social Psychology. Cambridge: Polite Press.

|

Oyserman, D., H. M. Coon, and M. Kemmelmeier. 2002. "Rethinking Individualism and Collectivism: Evaluation of Theoretical Assumptions and Meta-Analyses. " Psychological Bulletin 128(1): 3-72.

|

Palmore, E. B. 1962. "Ethnophaulisms and Ethnocentrism. " American Journal of Sociology (67): 442-445. http://www.jstor.org/stable/2775144

|

Peeters, G. 2002. "From Good and Bad to Can and Must: Subjective Necessity of Acts Associated with Positively and Negatively Valued Stimuli. " European Journal of Social Psychology (32): 125-136.

|

Phalet, K. and E. Poppe. 1997. "Competence and Morality Dimensions of National and Ethnic Stereotypes: A Study in Six Eastern-European Countries. " European Journal of Social Psychology (27): 703-723.

|

Pratto, F., D. G. Tatar, and S. Conway-Lanz. 1999. "Who Gets What and Why: Determinants of Social Allocationsl. " Political Psychology 20(1): 127-150.

|

Ross, J. D., T. M. Amabile, and J. I. Steinmetz. 1977. "Social Role, Social Control, and Biases in Social-Perception Process. " Journal of Personality and Social Psychology 35: 485-494. http://psycnet.apa.org/record/1979-26013-001

|

Sidanius J. and F. Pratto. 1999. Social Dominance: An IntergroupTheory of Social Hierarchy and Oppression. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Stangor, C. and T. E. Ford. 1992. "Accuracy and Expectancy-Confirming Processing Orientations and the Development Stereotypes and Prejudice. " European Review of Social Psychology (3): 57-89.

|

Stangor, C. and M. Schaller. 2000. "Stereotypes as Individual and Collective Representations. "in Stereotypes and Prejudice: Essential Readings, edtited by Charles Stangor. Philadelphia: Psychology Press.

|

Tajfel, H. 1981. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Tajfel, H. and J. C. Turner. 1986. "The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. "In Psychology of Intergroup Relations, edtited by S. Worchel and W. G. Austin. Chicago: Nelson-Hall: 7-24.

|

Tajfel, H., M. G. Billig, R. P. Bundy, and C. Flament. 1971. "Social Categorization and Intergroup Behaviour. " European Journal of Social Psychology 1: 149-178. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.2420010202/full

|

Turner, J. C., M. A. Hogg, P. J. Oakes, S. D. Reicher, and M. Wetherell. 1987. Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory. Oxford and New York: Blacewell.

|

佐斌、张阳阳、赵菊、王娟. 2006. 刻板印象内容模型: 理论假设及研究[J]. 心理科学进展14(1): 138-145. Zuo Bin, Zhang Yangyang, Zhao Ju, and Wang Juan. 2006. "The Stereotype Content Model and Its Researches. " Advances in Psychological Science 14(1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XLXD200601022&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30