中国的经济转型是在平衡政治、市场以及意识形态的过程中渐进前行的(Fewsmith,1994;Heberer & Schubert,2006;Shirk,1993)。国有资产的私有化进程一直是学术界关注的焦点(Morris et al., 2002;Naughton,1994),其中涉及政治合法性、市场化改革手段和意识形态的争论(Holbig,2006;Sun,2008)。在经历了2004年“国企改革激情大辩论”(李开发,2005)之后,国企改革与国有资产重组在平衡上述三个方面的关系中谨慎前行。国企改革与国有资产重组之所以引起这么大的争论,究竟原因何在?学者们认为,在国有资产监管与重组过程中存在多元利益相关的行动者及其博弈过程(何枫,1998)。多元利益博弈既发生在国资委与国有企业之间(冯瑞菊,2005),也发生在政府、企业、银行之间(秦国文,2006)。同时,民营企业参与国企改革与国有资产重组的一系列事件也引起了人们的关注。

目前,有两股动力推动着国有资产与民营资本的联合。第一股动力来自于国有企业与国有资产调整面临的重要战略与任务(李荣融,2005)。从2004年开始,国资委给每家中央企业确定主业范畴,并逐渐对央企进行重组。国资委定下的战略目标包括:大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济,实现投资主体多元化;到2008年,长期积累的一批资不抵债、扭亏无望的国有企业政策性关闭破产任务基本完成;到2010年,国资委履行出资人职责的企业调整和重组至80到100户。1 第二股动力来自于民营企业的生存困境以及摆脱困境的紧迫性。在全国工商联召开的“十一五规划与民营企业”论坛上,在回答“民营企业发展的瓶颈在哪里”的问题时,多数企业家认为是市场准入、资源配置和融资困难。尽管“非公经济36条”已出台,但民营企业在上述方面所遭受的不公平待遇未获根本改善。2 面对国企、外企等强大的竞争对手,民营企业试图通过联合,寻找新的机遇来发展壮大。这两股动力驱动着当前国有资产重组背景下新的利益格局的产生。这种利益格局一方面孕育着利益集团合作的因素,同时也潜伏着博弈的过程。这种结盟的过程以及关系走向正是本文的研究兴趣所在。

1.范无盐,《央企重组步入角杀期》,载《产权市场》2005年11月29日。

2.程刚,《三瓶颈使民企担心“非公经济36条”仅落纸上》,载《中国青年报》2005年12月26日。

(二) 理论背景交易费用理论(Williamson,1985)、资源依赖理论(Pfeffer & Salancik,1979)、竞争能力与优势理论(Dav,1995;Hunt et al., 2002;Hunt & Morgan,1995)以及社会网络理论(Gulati, 1995, 1998;Gulati & Gargiulo,1999)等视角为结盟动因以及治理结构提供了各种解释机制。但是,这些理论基于如下假设而具有一定的局限性,即将结盟作为通过伙伴选择与战略管理即可实现联盟目标与绩效的一种策略行为,忽视了企业组织交换关系中形成的“权力”关系及其不确定性,以及由此带来的对最优化方案的偏离。O.哈特的批评认为,在新古典经济学的框架里没有“权力”概念,因为经济活动通过市场来调节,权力分配并不重要(参见周雪光,2003:226),而他的企业合同理论则认为产权决定权力关系与合作关系。资源依赖理论以及社会网络理论认为资源与网络位置的不平等和不对称会形成组织间的权力关系,但是企业可以通过战略定位与治理结构来平衡权力关系,而所有的这些都依赖于企业能力以及战略管理。这些理论的核心命题在于认为企业通过策略性的行为可以实现企业结盟,并且通过有效的治理机制实现结盟向最优化的方向发展。事实上,企业结盟面临着相当高的失败率(Dyer et al., 2001)。学者们往往把原因归结为对结盟伙伴能力的错误判断、投机行为、主导权之争等,并且建议通过谨慎选择、信任机制以及策略性的治理结构获得结盟的成功(Das & Teng,1999;Ireland et al., 2002)。但是经验研究发现,结盟并没有按照最优化的方向发展,30%至70%的结盟失败率(Bamford et al., 2003:1)使我们开始质疑这种策略管理与最优化设计的效应。J.N.谢斯和帕瓦提亚(Sheth & Parvatiyar,1992)认识到结盟中的不确定性与权力运用会导致企业结盟的破裂,但是对权力反复被建构的本质及其过程并未提供有效的解释机制;同时,权力关系本身作为一个很重要的不确定性因素在这些分析框架中被湮没了。

其次,已有研究中对企业所嵌入的社会网络的认识需要进一步拓展。格兰诺维特(Granovetter,1995)批评从经济学的角度看企业集团总带着功能论的色彩,认为它们只是因解决经济问题而产生的现象,忽略了企业集团所处的经济和政治环境以及企业集团连带的主轴。然而,倪志伟和英格拉姆(Nee & Ingram,1998:22)认为格兰诺维特的分析依然局限于微观的社会网络分析,缺少与宏观制度的联结,只有把制度背景考虑到框架中并且详述是何种社会机制作用于行为的,才能增强“嵌入性”的解释力度。

如果将国有资产与民营资本的结合作为中国市场化改革过程中所必然出现的一种实践方式(Choon-Yin,2008),那么我们必须要关注这种结盟所嵌入的制度环境(Holbig,2006)。孙立平(Sun,2008)认为,中国的市场化改革是在基本的社会政治体制和主导的意识形态不发生变化的前提下进行的,而“非正式运作”成为国家进行市场化改革的有效策略。这种策略承担着风险成本,改革过程中不断有意识形态的争论 1 以及利益关系的分歧。国有资产重组以及民企参与作为中国市场化转型过程中令人瞩目的事件为我们进行组织社会学研究提供了契机。中国的权力经济特征与市场化改革实践构成本文分析企业联盟的背景因素,也是企业结盟网络嵌入的制度性来源。

1. 2004年“郎顾之争”引发国企产权改革讨论,其后围绕市场化改革的争论演变为关于改革的基本方向、路径以及是否应当再继续改革的争论。此次争论一直持续到2006年。相关评论参见孙立平(2007:27-40)。

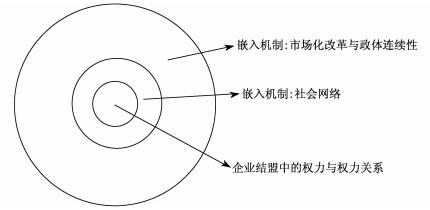

从理论解释及其拓展的角度出发,本文提出运用权力的视角来分析企业结盟及其维续。沿着格氏新经济社会学与倪氏社会学的新制度主义的方向,本文关注企业结盟所嵌入的微观机制(社会网络)以及宏观机制(中国市场化改革与政体连续性的制度环境),并解释这两种机制如何影响企业结盟中的权力关系及其走向。

(三) 研究案例本文研究的是,在“国退民进”的市场化改革背景下,民企精英联盟与国有资产经营公司结盟对国有资产进行重组的性质,并提出导致结盟关系失败的解释机制。进入案例分析的是具有民营企业精英联盟之称的“GC集团”和作为国资委代理机构的国有资产经营公司“CT集团”。

“GC集团”是一个依托于“中国光彩事业促进会”(简称“光促会”) 1 而成立的民企战略投资控股公司。该集团成立时具有宏大的战略意图,值得注意的是,民营企业家加入这个企业集团,并不是出于“企业扶贫”与“国家战略”,而是把“GC集团”作为项目运作的平台,同国资委代理机构“CT集团”结盟,完成对中央企业“HY集团”的重组。2 该重组计划始于2005年12月底“光促会”与“CT集团”的一次初步合作。协商中的联盟计划分三步:第一步,首先成立“GC集团”,股东控制在49人左右,募集民营资本;第二步,“GC集团”公司成立后,与“CT集团”合资成立合资公司“CT国际”,再完成对中央企业“HY集团”的重组。第三步,创办工商建设研究院,即“49集团俱乐部”,强化以行业研究为基础的研究能力,帮助加盟企业提升战略能力。3

1. “中国光彩事业促进会”是在中央统战部和中华全国工商业联合会积极推动和倡导下,由非公有制经济代表人士和港澳台及海外工商界人士自愿组成的具有法人地位的民间社会团体。该协会成立于1994年,宗旨是以广大非公有制经济人士和民营企业家为参与主体,配合国家西部大开发战略的实施,实现义利兼顾的社会主义义利观。参见协会网站:http://www.cspgp.org.cn/3_gcgk/jiajie.htm。

2. “HY集团”隶属于国资委,2004位列中国1000家大企业集团第29位。由于其“并购—重组—上市—整合”的“大跃进”模式导致了2005年的资金危机。参见袁凌、程喆、楼夷:《HY危机》,载《财经》2005年11月28日。

3.王云帆、汪生科,《GC集团、CT国际应运而生》,载《21世纪经济报道》2006年1月4日。

此举被业界称为民企联盟与“CT集团”“结盟卖央企”,因此重组计划一直处于斡旋之中。然而,在联盟建立的过程中,此次国有资产的重组计划不仅涉及“GC集团”与“CT集团”这两个主要行动者,而且还涉及国资委、国家开发银行、国有控股公司“HR集团”等多方利益相关的行动者。本次国有资产重组事件所揭示出的企业网络甚为复杂,网络结构的变动与行动者的策略互动引起了利益格局的调整,从而使结盟关系具有很大的不确定性。“GC集团”与“CT集团”的结盟经历了诸多变数,“GC集团”迟迟未成立,“CT集团”最终失去国资委的支持,2006年2月16日,国资委宣布由另一国有控股公司“HR集团”接手“HY集团”的重组。这次民企精英联盟与国有资产经营公司的结盟以失败而告终。

本案例中隐含着很有意思的组织现象以及理论探讨:此次企业结盟为何得以建立又迅速瓦解?我们应当用何种理论视角来解释在“国退民进”背景下的企业结盟及其失败?以往的理论视角与经验研究给我们带来研究启发,但是并不足以使我们深刻理解企业结盟的中国经验,即在市场化改革以及社会政治体制连续性背景下企业结盟的实际操作过程。在下文中,作者提出本文的研究视角和概念工具,继而对结盟的性质与结盟失败的原因进行案例分析,得出三个命题。最后,提出理论探讨与未来研究的方向。

二、权力的嵌入性分析 (一) 权力、权力关系及其特征组织决策分析对权力(Simpson & Power,2005)的定义建立在对R.A.达尔(Dahl,1957;1976)与R.马丁(Martin,1977)等人分析批评的基础之上。“权力作为建构于己有利的协商性行为交换的能力”(费埃德伯格,[1997] 2005:109)。权力被界定为一种行动者的能力,用于塑造对自己有利的条件,并且能够使这种交换过程得以持续(费埃德伯格,[1997] 2005:112)。权力关系(interdependence of power)是权力基础上的交换关系。克罗齐耶认为,“权力是一方在与另一方的关系中获得对自己有利的交换条件的能力,那么,权力关系可以被认为是双方参与的一种交换关系和一种协商关系”(参见李友梅,2001:149)。简单来说,行动者要达成一种交换关系,就必须证明自己具有一种交换的能力(权力),因为这种能力影响了对手的生存与发展。权力关系具有权变性(contingency):不同行动者参与的协商性交换的关系随诸种情景的变化而变化,这种在相互依赖环境中的策略性互动被组织决策分析者称为“游戏”。游戏格局或是得以拓展或是变得狭小,它的结果是不稳定的(费埃德伯格,[1997] 2005:239)。

(二) 企业结盟的权力嵌入性分析格兰诺维特把“嵌入性”理解为一种经济行动的情景化(contextualization):“经济行动是在具体的正在运行的社会关系中发生的”(Granovetter,1985:490)。在研究市场与产业组织时,他提出应该关注经济行为与社会结构之间的相互影响。受其影响,很多在“嵌入性”分析范式下的研究者证实市场交换是嵌入于更为宏观与复杂的社会环境之中的(Barber,1995;Dacin et al., 1999;Granovetter,1985;Zukin & DiMaggio,1990)。达茨等学者评述了组织嵌入性的来源与机制的各种情况(Dacin et al., 1999:321)。他们认识到市场不是一种简单的配置机制,它嵌入于一定的制度和文化系统下产生和并且具有测量价值。组织嵌入性宏观层面的来源在于政治环境与文化系统,嵌入的原理在于经济行动是根据认知、文化、社会结构与政治制度来调试的;嵌入性会带来组织间不同的关系模式与绩效并同时引起企业采取相应的行动策略。倪志伟对格兰诺维特的批评认为应该把宏观的制度因素也考虑进来,他沿着新制度主义的思路认为制度提供了一种“限制中的选择”(choice within constrains),他提倡应该把制度与网络联系起来是因为制度可以被定义为“由相互联系的规范而组成,通过正式与非正式的社会限制规制着社会关系,并塑造行动者选择的集”(Nee,1998)。

我们在理论上尝试对嵌入性的两种观点进行综合。在本文的分析框架中,我们将“权力”纳入到分析企业结盟的理论视角中来,并集中关注两种嵌入机制(见图 1)。第一种是社会网络机制即微观机制:权力与权力关系嵌入于企业所在的社会网络。我们将沿着古拉提的方向,探索企业所嵌入的社会网络是如何改变联盟的权力关系走向的。费埃德伯格([1997] 2005:179)所暗示的权力由于行动者所嵌入的多种游戏关系而具有权变性特征也使我们对本案例的分析怀有浓厚的理论兴趣。第二种是中国市场化改革的制度背景。L.金和撒列尼(King & Szelényi,2005)认为,与其他后共产主义转型国家不同,国家与政党依然是市场化改革中重要的影响因素。路径依赖理论认识到制度是嵌入于长期的发展趋势之中的,先前的制度框架形塑了其变迁轨迹。这一理论给中国学者提供了灵感。孙立平(Sun,2008)概括了中国市场转型的独特之处:政体连续性背景下的渐进式改革,权力连续性背景下的精英形成以及主导性意识形态连续性背景下的“非正式运作”。在市场化改革进行了30年之后,居主导地位的依然是原来的政治体制与意识形态,并且很多重要的改革手段是通过“变通”的方式来实现的。在市场化改革过程中,权力和市场是结合在一起的(孙立平,2006b)。1 市场化改革过程中权力与市场的耦合与政体连续性构成我们所要分析的权力嵌入机制的宏观来源。从图 1可以看出,第二种机制亦成为第一种机制的宏观背景(Guthrie,1998;Peng,2005),作者采取社会学的新制度主义视角(Nee,1998;Nee & Ingram,1998),赋予社会网络及其权力关系更为丰富的内容。

|

图 1 权力的嵌入性分析 |

1.这里的“权力”与本文所定义的“权力”有所不同。孙立平把“权力”放在一种宏观的市场转型背景机制之中,是中国体制性要素的遗留。本文借鉴孙立平的论述,认为这种作为体制性要素的权力在微观的行动中是可以被策略性地运用的,它是我们所定义的行动者权力在中国转型背景下的重要来源。研究制度性的权力是如何转化为行动中的权力是本文的研究兴趣所在,同时也是未来研究的关注点之一。

(三) 分析方法组织决策学派向我们指明了组织决策的研究步骤(李友梅,2001:235-245)和理论与实践结合的路径(费埃德伯格,[1997] 2005:412-419;克罗齐耶、费埃德伯格,[1977] 2007:438-460)。组织决策分析对研究者提出了这样一个要求:研究者根据掌握的知识与资料来理解他所要研究的游戏的运行方式,以便根据观察到的具体情况提出问题。由于案例本身探讨的是一个基于临时项目的企业结盟,缺乏一个较为稳定的组织田野研究环境,加上行动者的“隐匿”,使得研究者对此开展直接的田野调查较为困难。本文遵循组织决策推论的逻辑,在资料分析上将采用“内容分析”的方法(Krippendorff,2004)。“内容分析”(content analysis)的方法“运用定量测量的方法对文献中出现的特殊内容进行分析,确定文献中具有特定意义的分析要素”(Scott,2006:40),研究材料来源于报纸、图像、访谈等多种媒介。本文使用的资料来自于公司简报、财经记者的深度报道、企业家深度访谈等。作者试图根据经验事实去发现隐藏在事件背后的“线索”,并且提出结盟形成及失败解释机制。

三、案例分析 (一) 结盟的性质:协商性交换的权力关系1. “GC集团”:国有资产重组过程中的政府免责与资本操作

案例分析揭示,参与“GC集团”的民企精英们是利益相关并精于计算的行动者,他们拥有理性和计算能力,并且具有“策略本能”(费埃德伯格,[1997] 2005:215)。本文发现,“GC集团”通过项目的运作,扮演着在国有资产重组过程中为政府免责的角色;同时民企精英的资本操作经验又可以弥补国有资产经营公司的行动限度。为政府免责与资本操作的能力,构建了其与国有资产经营公司“CT集团”协商性交换的权力关系。

面对国资委赋予的使命以及“HY集团”重组的艰巨任务,“CT集团”火线上阵。据“CT集团”高层人士的说法,“CT集团”在创设负责资产经营的子公司“CT国际”时,也找到过国内两三家民企和国际上的几家企业。但是,CT和两三家民企合作,很容易招致国资流失之嫌。“国资委可以找到中国光彩事业促进会对接,国资委不可能给某个民企发函吧?”参与这一制度设计的另一位人士说。1 因此,对“CT集团”来说,“GC集团”是一种信用替代——用民营企业的整体信用来替代单个民企的信用。与“GC集团”的合作正是由于这一契机,因为“GC集团”作为一个整体由全国工商联主管的“光促会”进行组织协调,从而具有组织行为的合法性。根据协议计划,“光促会”在“GC集团”占1%的股份,“GC集团”与“CT集团”的结盟,交换的还有民营企业家的资本操作经验。一位投行人士揭示,“GC集团”的民企精英XH、GJL、ZST、ZYC等都具有资本操作与财团运作的丰富实战经验。2

1.王云帆、汪生科,《大并购的左右手GC集团、CT国际应运而生》,载《21世纪经济报道》2006年1月3日。

2.同上。

组织的合法性是韦伯式的经典论题。研究东欧前共产主义国家转型的学者强调组织对政治合法性的诉求(Rigby,1982),并且把政治合法性作为权力的重要来源(Beetham,1991)。中国的私有化改革与寻求政治合法性的策略是密不可分的(Naughton,1994)。Naughton (2007:286-292)发现在中国私有化的过程中,管理层收购成为合法性的一种来源。本研究发现,政治组织通过与私营部门的政治联接和共同参股的形式为私有化提供了另一种合法性,这使得民营企业集团在参与国有资产改革与私有化过程中具有了讨价还价的余地(权力)。

2. “CT集团”:民营企业进入国有资产重组的“通道”

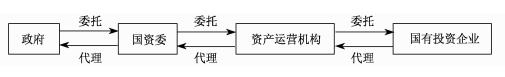

组织社会学者提出行动者在组织体系中总会拥有一个属于自己的自由范围并且会策略性地加以利用(李友梅,2001)。作为国有资产经营公司的“CT集团”,它虽处于国有资产监管的科层体系之下,然而这一科层体系并没有完全限制“CT集团”的自由范围,反而为其发展权力创造了条件。中国国有产权的裂变过程是国有资产运营的委托代理链条展开的过程(孙伯良,2002:54)。这种委托代理链条是通过纵向与横向来实现的。纵向的代理链条确立了国有资产产权主体由国务院、省、市三级政府担任,并逐级下放。横向的代理链条中,政府作为产权主体,既是国有产权的代理人,又是产权的委托者,由此建立的委托代理链如图 2所示。

|

图 2 国有资产管理体制的委托代理链 |

国有资产委托代理链条中存在内在的缺陷,这个缺陷是由这个科层体系本身的特点与行动者之间的角色差异导致的。而委托代理问题是其中的关键(Siqueira et al., 2009)。史金平(2001:67)认为,“委托人和代理人利益在同一利益主体上的分离,可能导致每一级中间委托人尽最大努力使自身利益最大化”。委托人的职责是使国有资产利益最大化,而代理人则追求个人利益最大化。国有资产运营机构在这里遇到了目标函数在同一主体上的分化,使得作为国有资产运营机构的“CT集团”的行为具有组织社会学意义上“决策行动者”的特征。

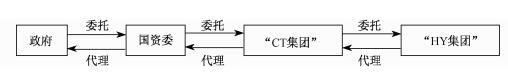

从图 3可以看出,在国有资产委托代理链条中,虽然“CT集团”处于中下层,并且处于严密的科层监督体系之下,但是它依然能够拥有一个属于自己的自由范围。作为国有资产运营机构,“CT集团”接受产权所有者代表——国资委——的委托,代理行使国有产权的经营职能。而在具体的经营方式上,“CT集团”具有相当大的自由余地,其中包括:直接经营国有资产的投资,投资策略的制定和实施,投资领域和重点的确定,投资规模的可行性研究以及投资资金的融通等。在投资的具体方式上,可以对新建的国有企业进行投资,使公司进入新的行业;收购、兼并其他企业的资产,通过联合或合作经营的方式,用较少的投资实现需要较多的资源才能完成的业务经营等(罗建钢,2005:258)。在此科层体系中,“CT集团”具有较大的自由余地,但这种自由余地并没有充分构成“CT集团”在这个科层体系内部的权力,但却构成了其对“GC集团”的权力。这个权力主要体现在为处于困境中的民营企业提供了进入国有资产重组的“通道”:国有资产经营公司有权选择外资经济、私人经济进入国有企业,实现产权的多元化(李连仲,2005:154)。

|

图 3 本案例中的委托代理链 |

2005年9月国资委启动“HY集团”的重组。11月初,国资委曾和“HY集团”以及“CT集团”达成协议,由“CT集团”出面,全面重组“HY”。但春节刚过,“HY”重组发生戏剧性变化,重组的主角突然变为“HR集团”。2006年2月16日,“HY集团”召开董事会讨论重组方案,原来由国资委选定的重组方“CT集团”没有露面,而是由“HR集团”代替“CT集团”,成为“HY集团”新的重组方。从2月16日“HY集团”董事会正式达成决议,将重组“HY集团”的橄榄枝伸向“HR集团”的那一刻起,忙碌了6个月的“CT集团”和这个重组游戏挥手作别。而此时,“GC集团”还尚未成立,直到3月19日,“GC集团”才得以登台亮相。“CT集团”与“GC集团”拟组建的“CT国际”也是无果而终。我们对此感兴趣的问题是:为什么“CT集团”与“GC集团”的联盟关系会以瓦解而告终?在下文中,我们将分析企业所嵌入的社会网络以及制度环境给结盟带来的不确定性。

1.企业行动者及其社会网络

“GC集团”创业人员采取了“等额股权安排的股东小角色”来避免企业之间的争执,即“GC集团”每名民营企业股东只能均等地享有一股的权利,不允许持有多出的股份。集团设计的“均股制”可以使我们联系到奥尔森(Olson,1971)提出的集体行动的困境。它直接导致的一个问题是:在这样一个基于国有资产重组需要而火速建立的民营企业精英联盟有多大的凝聚力?在多大程度上保持一种集体行动?“GC集团”实质上是一个基于临时项目组建起来的松散的联盟,这个精英联盟面临的考验是:当这个临时的项目在运行中发生问题时,联盟集体行动的动力也会受到瓦解。其次,联盟采取的“均股制”在避免垄断寡头出现的同时,不可能产生一个有效的集体决策;当企业家发现“均股制”导致增资困难和话语权不充分时,他们会寻找其他的机会,而不会仅仅着眼于集体行动的原始目标。在寻找其他机会的过程中,作为集体行动的动力将会减弱。

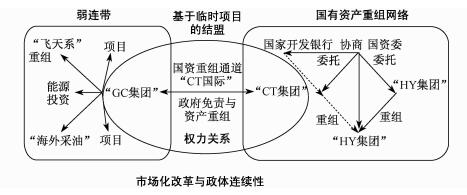

“CT集团”重组“HY集团”失利后的一个月,在2009年3月19日“GC集团”成立大会上,传来了“GC集团”与其他公司合作的消息。“GC集团”与山西能源产业集团公司、美国波士顿产业园和香港先锋投资公司分别签署了合作协议,与飞天集团签署了资产重组框架协议。另外,还有其他8个项目也在筹划之中。1 “GC集团”的参与者从一开始就嵌入了多重网络之中(见图 4),他们并没有把与“CT集团”的结盟当做唯一的战略途径。在筹备的过程中行动者还在不断地寻找其他合作对象建立各种网络关系。在建立企业网络的过程中的有限理性(Dacin et al., 2007;Lavie & Rosenkopf,2006)、信息不对称(Mohr & Spekman,1994)、情景的可变性(Das & Teng,1999)等因素不断考验着企业家参与的各种交换网络,反而使集团成员愈发趋于分散,集体行动的动力大大削弱。这些不利因素阻碍了“GC集团”首要任务的完成,并影响了其与“CT集团”之间结盟的顺利进行。

|

图 4 权力的嵌入性:社会网络及制度背景 |

1.翁海华、廖新军,《飞天系重组大幕开启》,载《21世纪经济报道》2006年3月24日。

我们所观察的“CT集团”也处于国有资产重组的网络格局之中,这种网络格局深刻地影响到“CT集团”的权力来源,并且使其与“GC集团”的结盟具有很大的局限性。借鉴新加坡“淡马锡” 1 的模式,国资委有意培育两家中国式的“淡马锡”来整合国有资产。2005年6月,国资委指定“CT集团”和国家开发投资公司(以下简称“国开行”)作为国有资产经营公司试点单位,“CT集团”重组“HY集团”就是这一试点的产物。国资委希望通过仿效新加坡“淡马锡”模式来整合国有资产(袁境、白煜,2006),但是出资模式的不同以及计划经济与市场化操作的矛盾使“CT集团”成不了“淡马锡”,也完成不了此次重组任务。在“淡马锡”模式的效仿中,只存在复杂的利益交换网络并且蕴含着行动者策略性的互动过程。

1.淡马锡控股公司成立于1974年,新加坡政府财政部对其拥有100%的股权。公司掌控了包括新加坡最重要的企业。由于这个特征,新加坡的经济模式被称作是“国家资本主义”,即通过国家控制的私人企业来进行投资,主导以私营企业为主的资本市场。参见http://www.temasekholdings.com.sg/。

首先,“淡马锡”的模式效仿中存在着各利益相关的行动者。事实上,“CT集团”并没有从“淡马锡”的模式效仿中获得资金储备与内部支持。“淡马锡”由国家控股,其资金来自新加坡国家储备(Webb & Saywell,2002),而“CT集团”实力不足,只能依靠外力贷款;“国开行”虽然有资金,但作为追求利润最大化的经济体,其重组目标与诉求和国资委不一致。其次,国有资产重组过程中利益相关者的决策变动。国开行迟迟没有正式批准给“CT集团”授信的50亿元贷款。一位投资界人士说:“国开行为什么不给贷款?它是个经济体,不是慈善机构,它需要追求利润,需要走市场化道路。而HY的重组,国资委一直强调‘市场化’操作,但又主张由其确定的两家资产经营公司(“CT集团”和“国开行”——作者注)来重组央企,这里面就存在计划经济手段和市场化操作的矛盾。” 1 再次,处于网络主导地位的国资委对重组方的重新选择。一位消息人士道出了国资委的姿态:“一方面,CT重组工作推进缓慢,国资委非常不满”,2 而“HY集团”始终没有把“CT集团”作为唯一的重组伙伴,一直在和其他几方进行洽谈,其中最主要的意向单位就是“HR集团”。没有得到国开行的政策性贷款,使得“CT集团”重组“HY”难以有效启动,而危机中的“HY”已经不能再拖。在2006年春节前,国资委已经给“CT集团”下过最后通牒:“如果春节过后还拿不出有效方案,还不能将重组落实的话,只能退出”。3

1.赵燕凌、陈为,《CT败走HY重组,HR把握医药产业大机遇》,载《证券市场周刊》2006年2月28日。

2.段晓燕,《HR重组HY,CT退出,将成央企医药业重组平台》,载《21世纪经济报道》2006年2月12日。

3.同上。

上述材料为我们勾勒出行动者所嵌入的网络。下文我们提出三个命题来分析企业行动者所嵌入的社会网络与制度环境是如何影响结盟与权力关系的。

2.企业结盟的社会网络:权力嵌入的微观机制

当我们把分析焦点集中于关键行动者时,我们可以发现行动者通过所嵌入的社会网络来寻找机会(Uzzi,1997)。然而作者发现,松散的网络嵌入会给企业结盟带来很大的不确定性,因此以往的文献可能会得到进一步的修正。例如,齐美尔认为向心组织的小集团一般总能发掘并使用其能力;而在大集团中,能量经常是潜在的(Simmel,1964:67)。奥尔森(Olson,1971:55)认为,当伙伴数量少时,合伙是一个可行的形式,而当伙伴数量大时却往往不能成功。股东数量众多的现代大公司股东不具有自主权,当行动者在增资扩股上遇到瓶颈时,会减弱集体行动的动力;取而代之的是,集团成员会寻找各自的目标与利益。图 4勾勒出本文要探讨的主题:企业结盟过程中权力关系的嵌入性。“GC集团”是一个基于临时项目弱连带的企业联盟,其成员各自嵌入的市场网络导致了行动的离心化。这一现象可以从B.乌兹的“过度嵌入”(overembeddedness)得到部分解释。B.乌兹研究了当一个企业嵌入于一个密度很高的网络中时,它不会从其所联结的网络中获得更多的收益,因为从交易治理与信息的角度来讲它是一种多余的结构(Uzzi,1997)。然而,B.乌兹强调的是强关系的“过度嵌入”带来的收益减弱,他提倡通过寻找新的机会和合作伙伴来增加收益。基于以往的文献与本文的研究,我们得出第一个命题:如果企业集团内部本身通过弱关系来连接的话,那么寻找新的机会和合作伙伴所产生的松散的网络嵌入只能导致企业集团绩效的减弱。

第二个命题针对企业的网络结构对权力机制的影响而提出。“CT集团”嵌入于国有资产重组网络之中,它的处境可以使我们丰富对“结构洞”的认识。R.S.伯特认为,处于两者信息传递网络中间的第三者形成了信息优势和控制优势,为了维持这种优势,第三者会极力控制着另外两者之间的信息传递使其不能轻易联系起来(Burt,1992)。相对于“GC集团”而言,“CT集团”具有结构洞优势,因为它提供了民企进入国有资产重组的通道。而在效仿“淡马锡”的模式中以及国有资产重组的科层结构中,“CT集团”并不具备“结构洞优势”。在这个网络中,“结构洞”被国资委所占有。“CT集团”与其重组对象“HY集团”其实是通过国资委来联结的,国资委作为政府履行出资人职能的特殊法定机构不仅占据着主动的信息控制权,并且具有对重组方的选择权。虽然“CT集团”具有国有资产经营管理职能,但是它无法跨越国资委这个“结构洞”而对国有资产进行重组。因此它所拥有的权力其实是嵌入在这种“结构洞”之中,一旦被国资委排除在重组网络之外,即丧失其与“GC集团”讨价还价的权力。“CT集团”权力与权力来源的分离给结盟增添了更大的不确定性,以致失败。因此我们的第二个命题是:当作为企业交换能力的权力依赖于它所嵌入的网络而非具有自主性时,其与其他企业行动者所发生的交换关系会具有很大的不确定性与局限性。

3.市场化改革与政体连续性:权力嵌入的宏观机制

上述两个命题探讨的是企业结盟及权力关系嵌入的微观机制,这种机制也嵌入于更为宏观的制度背景之中。转型经济学认识到政府在市场化改革中发挥的重要作用,同时改革政策取决于历史和体制的因素。邹至庄认为社会主义经济的主要特征是国家对经济资产的高度控制并仅限于国家使用,这种特征在国有企业改革等过程中多有呈现(Chow,2002)。伍装(2005:139)认为,在政府主导型、以市场为取向的经济发展过程中,政府权力始终不愿放弃对经济运行的各种干预,但政府也不断地根据经济发展的需要灵活或弹性化地作用于经济发展。这种弹性是指政府及其机构有能力根据环境的变化制定相应的政策,而不是用固定的方法回应新的挑战(Peters,1996)。孙立平(Sun,2008)勾勒出中国社会经济转型的宏观背景:中国的市场化过程是在坚持社会主义基本制度和原则基础上的“渐进式”改革。这种政体连续性背景下的改革几乎是在不间断的意识形态的争论中进行的。改革的实施者将新的市场因素纳入原有的意识形态之中,通过“变通”的方式来进行,并且平衡政治与市场的要素(Walder,1996:184)。

市场机制是有条件和有限的。本文所分析的国有资产经营公司与民企精英联盟的结盟以及蕴含的权力关系正是嵌入于这样一个宏观背景之下。处于风口浪尖的国资委始终处于政体连续性背景下与主导意识形态的限制之中(Qiang,2007),同时要平衡市场化改革的措施。中国的政府被某些学者认为是“聪明而又富于实践精神的政府”(Chow,2002:379)。作为国务院唯一的特设机构,国资委是在改变原有的国有资产管理体制落后局面与开创新时期国有资产管理体制改革新局面的情况下成立的。因此,国资委是在随机应变地处理不断变化的问题的情况下渐渐确立其职责与角色,虽然依然占据相当大的主动性,但还是要平衡其中的风险。本文中的国资委正处于国有资产重组“国退民进”与“国进民退”的波动之中。2004年6月,郎咸平教授质疑国有资产产权改革是瓜分国有资产的盛宴,一时间“国有资产流失”成为全社会关注的焦点,而此时也把国资委推向了风口浪尖(Qiang,2007;邓聿文,2005)。国资委对“HY集团”的重组风险也有所顾虑,原本按照游戏规则,选择国有资产经营公司“CT集团”作为重组方,但是由于“CT集团”与筹备中的“GC集团”的联盟具有民企背景而放弃;“HR集团”本身并不具有国有资产经营公司的职能,却取得了国资委的支持并获得了对“HY集团”的重组权。国资委占据的“结构洞”的优势是市场化改革过程中的制度所形塑的,作为一个权变的行动者,它把体制性的权力转换为一种具体的行动中的权力,通过“变通”的方式来选择与替代重组方,从而影响了整个重组网络的格局。从这个背景出发,国资委所占据的“结构洞”优势以及“CT集团”重组的失利也就得到了解释。因此作者提出的第三个命题是:渐进式市场化改革与政体连续性影响着企业社会网络与权力关系,是考察国有资产重组过程中企业关系的重要制度背景。

四、结论与探讨有关权力机制探讨的理论传统侧重于描述组织结构或者行动者的策略互动,同时强调一种因果推论机制。组织决策学派意识到这种推论机制的局限,提出了权力的建构性与权变性特征。本文认为“权力”概念应与交易成本学派中的“成本”与“不确定性”、资源依赖理论中的“资源”等概念一样是个重要的分析工具。结合“嵌入性”概念,本文提出应关注企业结盟过程中的权力关系及其嵌入机制。研究揭示:企业结盟的实质是协商性交换的、相互依赖的权力关系。以往的研究发现,企业所嵌入其中的相互依赖的结构会改变联盟中权力关系的走向。而在本文中,笔者沿着这个方向所追问的是,此次民企精英联盟与国有资产经营公司的结盟为何以失败而告终?本文的研究揭示出企业结盟以及所呈现的权力关系是嵌入于复杂的社会网络(微观机制)与市场化改革和政体连续性背景(宏观机制)之中的。本文的三个命题认为,企业结盟中的社会网络、权力关系以及行动策略,因其嵌入在市场化改革与政体连续性的双重背景之下而具有很大的不确定性与局限性,同时也为分析转型中国的企业关系、组织关系提供了一种新的分析思路。这三个命题也有待于学者在将来的研究中进行检验。

微观机制与宏观机制如何连接一直是社会学尝试回答的问题(Coleman,1990)。权力嵌入的两种机制的分析方法是一种尝试,旨在提醒我们市场交换行为及其治理机制是受不同层次的环境所影响的(Scott,2001)。行动者所处的网络是权力的来源,同时也是制约因素,行动者的策略互动是在动态的网络格局中呈现的;网络结构又与其所嵌入的环境及其制度密切相关(Hare,2002;Koka et al., 2006)。如何连接这两种机制并且丰富“权力-网络-制度”的逻辑链条可以成为未来理论与经验研究探索的重点。可探讨的问题包括:来源于体制性要素的权力是如何影响并转化为行动中的权力的?反过来,行动者能否通过参与的网络构建其权力,从而影响并改变体制性的要素?在回答这些问题的过程中,我们需要保持开放的视角,洞察行动者的策略互动、所嵌入的社会网络、产业环境以及更为广泛的制度背景。总之,对权力嵌入性的认识需要更多的田野研究与实证资料来丰富。

Bamford, James D., Benjamin Gomes-Casseres and Michael S. Robinson. 2003. Mastering Alliance Strategy: A Comprehensive Guide to Design, Management, and Organization. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

|

Barber, B. 1995. "All Economies are 'Embedded': The Career of a Concept, and Beyond. " Social Research 62: 387-413. http://www.jstor.org/stable/40971098

|

Beetham, D. 1991. The Legitimation of Power. Houndsmills: Macmillan.

|

Burt, Ronald S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Choon-Yin, Sam. 2008. "Partial Privatization, Corporate Governance, and the Role of State-Owned Holding Companies. " Journal of the Asia Pacific Economy 13: 58-81. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13547860701731895?journalCode=rjap20

|

Chow, Gregory C. 2002. China's Economic Transformation. Malden, MA: Blackwell.

|

Coleman, James Samuel. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

|

Dacin, M. Tina, Christine Oliver and Jean-Paul Roy. 2007. "The Legitimacy of Strategic Alliances: An Institutional Perspective. " Strategic Management Journal 28: 169-187. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.577/full

|

Dacin, M. Tina, Marc J. Ventresca and Brent D. Beal. 1999. "The Embeddedness of Organizations: Dialogue and Directions. " Journal of Management 25: 317-356. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014920639902500304

|

Dahl, R. A. 1957. "The Concept of Power. " Behavioral Science 2: 201-215.

|

Dahl, R. A. 1976. Modern Political Analysis. New York: Prentice Hall.

|

Das, T. K. and Bing-Sheng Teng. 1999. "Managing Risks in Strategic Alliances. " Academy of Management Executive 13: 50-62.

|

Day, G. S. 1995. "Advantageous Alliances. " Journal of the Academy of Marketing Science 23: 297-300. https://link.springer.com/article/10.1177/009207039502300409

|

邓聿文. 2005. 非常交锋: 国企产权改革大讨论实录[M]. 北京: 海洋出版社. Deng Yuwen. 2005. The Encounter: Memoir of Great Debate on State Property Right Reform. Beijing: China Ocean Press. |

Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale and Harbir Singh. 2001. "How to Make Strategic Alliances Work. " MIT Sloan Management Review 42: 37-43.

|

冯瑞菊. 2005. 国有资本预算编制中博弈关系初探[J]. 经济经纬(3). Feng Ruiju. 2005. "Game Relations in Development of State-Owned Capital Budget. " Economic Survey (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJJW200503042&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Fewsmith, Joseph. 1994. Dilemmas of Reform in China: Political Conflict and Economic Debate. London: M. E. Sharpe.

|

费埃德伯格, 埃哈尔. [1997]2005. 权力与规则[M]. 张月, 等, 译. 上海: 上海人民出版社. Friedberg, E. (1997)2005. Local Orders: Dynamics of Organized Action, translated by Zhang Yue et al. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

Granovetter, M. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. " American Journal of Sociology 91: 481.

|

Granovetter, M. 1995. "Coase Revisited: Business Groups in the Modern Economy. " Industrial and Corporate Change 4: 93-130.

|

Gulati, R. 1995. "Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis. " Administrative Science Quarterly 40: 619-652.

|

Gulati, R. 1998. "Alliances and Networks. " Strategic Management Journal 19: 293-317. http://www.jstor.org/stable/3094067

|

Gulati, R. & M. Gargiulo. 1999. "Where Do Interorganizational Networks Come From?" American Journal of Sociology 104: 1398-1438. http://www.jstor.org/stable/info/2990941

|

Hare, P. G. 2002. "Embedded Politics: Industrial Networks and Institutional Change in Postcommunism. " Economics of Transition 10: 804-806.

|

何枫. 1998. 论国有资产重组中的合谋行为及其对策[J]. 当代经济科学(6). He Feng. 1998. "The Conspiracy in the State-Owned Assets Reorganization and Its Solution. " Modern Economic Science(6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=DJKX806.004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Heberer, T. and G. Schubert. 2006. "Political Reform and Regime Legitimacy in Contemporary China. " Asien 99: 9-28.

|

Holbig, H. 2006. "Ideological Reform and Political Legitimacy in China: Challenges in the Post-Jiang Era. " GIGA Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems 18.

|

Hunt, S. D., C. J. Lambe and C. M. Wittmann. 2002. "A Theory and Model of Business Alliance Success. " Journal of Relationship Marketing 1: 17-94.

|

Hunt, S. D. and R. M. Morgan. 1995. "The Comparative Advantage Theory of Competition. " The Journal of Marketing : 1-15. http://www.jstor.org/stable/1252069

|

Ireland, R. D., M. A. Hitt and D. Vaidyanath. 2002. "Alliance Management as a Source of Competitive Advantage. " Journal of Management 28: 413-446.

|

克罗齐耶、费埃德伯格. [1977] 2007. 行动者与系统——集体行动中的政治学[M]. 张月, 等, 译. 上海: 上海人民出版社. Crozier, Michel & Erhard Friedberg. (1977)2007. Actors and Systems: The Politics of Collective Action, translated by Zhang Yue et al. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

King, L. and I. Szelényi. 2005. "Post-Communist Economic Systems. " Handbook of Economic Sociology : 205-32.

|

Koka, Balaji R., Ravindranath Madhavan and John E. Prescott. 2006. "The Evolution of Interfirm Networks: Environmental Effects on Patterns of Network Change. " Academy of Management Review 31: 721-737.

|

Krippendorff, K. 2004. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage Publications, Inc.

|

Lavie, D. and L. Rosenkopf. 2006. "Balancing Exploration and Exploitation in Alliance Formation. " Academy of Management Journal 49: 797-818.

|

李开发. 2005. 较量: 国企改革激情大辩论[M]. 北京: 中国水利水电出版社. Li Kaifa. 2005. Debating on State-Owned Enterprise Reform. Beijing: China Water Power Press. |

李连仲. 2005. 国有资产监管与运营[M]. 北京: 中国经济出版社. Li Lianzhong. 2005. State-Owned Assets Supervision and Operation. Beijing: China's Economic Press. |

李荣融. 2005. 国有企业改革的几个重点难点问题[J]. 宏观经济研究(11). Li Rongrong. 2005. "Key Points and Problems in State-Owned Enterprises Reform. " Macroeconomics(11). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJGA200511001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

李友梅. 2001. 组织社会学及其决策分析[M]. 上海: 上海大学出版社. Li Youmei. 2001. Organizational Sociology and Strategic Analysis. Shanghai: Shanghai University Press. |

罗建钢. 2004. 委托代理: 国有资产管理体制创新[M]. 北京: 中国财政经济出版社. Luo Jiangang. 2004. Principal-Agent: System Innovation of State-Owned Assets Management. Beijing: China Financial & Economic Publishing House. |

Martin, R. 1977. The Sociology of Power. London: Routledge & Kegan Paul.

|

Mohr, I. and R. Spekman. 1994. "Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication, Behavior and Conflict Resolution Techniques. " Strategic Management Journal 15.

|

Morris, Jonathan, John Hassard and Jackie Sheehan. 2002. "Privatization, Chinese-Style: Economic Reform and the State-Owned Enterprises. " Public Administration 80: 359.

|

Naughton, B. 1994. "Chinese Institutional Innovation and Privatization from Below. " American Economic Review 84: 266.

|

Naughton, B. 2007. The Chinese Economy: Transitions and Growth.

|

Nee, V. 1998. "Sources of the New Institutionalism, " in The New Institutionalism in Sociology, edited by M. Brinton and V. Nee. New York: Russell Sage Found.

|

Nee, V. and P. Ingram. 1998. "Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure. " in The New Institutionalism in Sociology, edited by M. C. Brinton and V. Nee. California: Stanford University Press.

|

Olson, M. 1971. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press.

|

Peters, B. G. 1996. The Future of Governing: Four Emerging Models. Lawrence: University Press of Kansas.

|

Pfeffer, J. and G. R Salancik. 1978. The External Control Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper and Row Publishers.

|

Qiang, Q. 2007. "Corporate Governance and State-Owned Shares in China Listed Companies. " in Economic Dynamism of Asia in the New Millenium: From the Asian Crisis to a New Stage of Growth, edited by Y. Shimizu. World Scientific Pub. Co. Inc.

|

秦国文. 2006. 国企并购中政企银三方利益取向及博弈[J]. 系统工程(2). Qin Guowen. 2006. "Interest Orientation and Game of Government, Stated-Owned Enterprise, Bank in Stated-Owned Enterprises' M&As. " System Engineering(2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JTCK200507008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Rigby, T. H. 1982. "Introduction: Political Legitimacy, Weber and Communist Monoorganisational Systems. " in Political Legitimation in Communist States, edited by T. H. Rigby and F. Fehér. London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd.

|

Scott, John. 2006. "Content Analysis. " in The Sage Dictionary of Social Research Methods, edited by V. Jupp. SAGE Publications.

|

Scott, W. Richard. 2001. Institutions and Organizations. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

|

Sheth, J. N. and A. Parvatiyar. 1992. "Towards a Theory of Business Alliance Formation. " Scandinavian International Business Review 1: 71-87.

|

史金平. 2001. 国有企业: 委托代理与激励约束[M]. 北京: 中国经济出版. Shi Jingping. 2001. State-Owned Enterprises: Entrusted Agency and Incentive-Restraint Mechanism. Beijing: China Economic Press. |

Shirk, Susan L. 1993. The Political Logic of Economic Reform in China. Berkeley: University of California Press.

|

Simmel, G. 1964. Conflict and the Web of Group Affiliations. Illinois: Free press.

|

Simpson, D. F. and D. J. Power. 2005. "Use the Supply Relationship to Develop Lean and Green Suppliers. " Supply Chain Management 10: 60-68.

|

Siqueira, K., T. Sandler and J. Cauley. 2009. "Common Agency and State-Owned Enterprise Reform. " China Economic Review 20: 208-217.

|

孙伯良. 2000. 论国有产权的市场化裂变[J]. 经济学家(1). Sun Boliang. 2000. "The Marketlized Stripping of State-Owned Property Rights. " Economist(1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJXJ200001005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

孙立平. 2006a. 博弈: 断裂社会的利益冲突与和谐[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Sun Liping. 2006. Gaming: Interest Conflicts and Social Harmonies in Cleavage Society. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

孙立平. 2006b. 权力和市场的"非法婚姻"[J]. 中国改革(4). Sun Liping. 2006. "The Illegal Marriage between Power and Market. " China Reform (4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZGGG200604032&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

孙立平. 2007. 守卫底线: 转型社会生活的基础秩序[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Sun Liping. 2007. Minimal responsibility: basic order of social life in transformational Chinese society. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

Sun, L. P. 2008. "Societal Transition: New Issues in the Field of the Sociology of Development. " Modern China 34: 88-113.

|

Uzzi, Brian. 1997. "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. " Administrative Science Quarterly 42: 35-67.

|

Walder, A. G. 1996. China's Transitional Economy. Oxford University Press.

|

Webb, Sara and Trish Saywell. 2002. "Untangling Temasek. " Far Eastern Economic Review 165: 42.

|

魏杰、沈莹. 1997. 当前国有经济改革中的利益主体分析[J]. 国有资产管理(7). Wei Jie and Shen Ying. 1997. "The Analysis of Stakeholders in Contemporary State-Owned Economic Reform. " State Assets Management(7). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GYZG199707016&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Williamson, O. E. 1985. The Economic Institutions of Capitalism. New York: The Free Press.

|

伍装. 2005. 权力经济的发展逻辑[M]. 上海: 上海财经大学出版社. Wu Zhuang. 2005. The Development Logic of Power Economic. Shanghai: Shanghai University of Finance and Economics Press. |

袁境、白煜. 2006. "淡马锡"模式与中国国资管理机构的角色定位[J]经济体制改革(5). Yuan Jing and Bai Yu. 2006. "Temasek and Role Definition of The State-Owned Assets Administration Institution. " Reform of Economic System(5). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJTG200605011&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

周雪光. 2003. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Zhou Xueguang. 2003. Ten Lectures on Sociology of Organization. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

Zukin, S. and P. DiMaggio. 1990. Structures of Capital: The Social Organization of the Economy. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

|

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30