时至今日,客观生活质量研究总体上坚持的仍然是西方国家自17世纪以来的经济和社会报告传统,只是在侧重点上更倾向于社会的全面进步和人与环境的协调发展。而主观生活质量研究则侧重于对人们的态度、期望、感受、欲望、价值等方面的考察,着眼于人们的幸福体验,该研究取向常被称为“主观幸福感”(subjective well-being)研究(邢占军,2005)。关于主观幸福感的结构,Diener等人(Diener & Emmons,1984)认为主要包含两个方面:(1)情感成分,包括积极情感(pleasant affect,PA)和消极情感(un-pleasant affect,NA);(2)认知成分,称之为生活满意度(life satisfaction)。本文将这两个因素作为独立的变量因素分别进行考察,研究其各自主要成分对以情感要素为测量取向的快乐感和以认知要素为测量取向的满意度的影响。

一、文献回顾与研究假设生活质量意义上的主观幸福感,是指人们根据自己的价值标准和主观偏好对自身生活状态所做出的满意程度方面的评价。根据Diener等人(1996)的研究,大部分人的主观幸福感要高于平均水平,由此他们假设有一个积极的基线在影响着人类。如Diener等人(1985)考察了生活满意度的数值范围,他们发现,在5-35的数值范围中,本科生样本平均得分为23.5,老年人样本平均得分为25.8,二者均呈现出积极的生活满意度。在另一项测量中,Diener等人(1997)发现,85%的美国人拥有积极的主观幸福感。这似乎意味着被调查者作为一个群体,对他们的生活感知持中立态度,并倾向于展现出积极的主观幸福感。

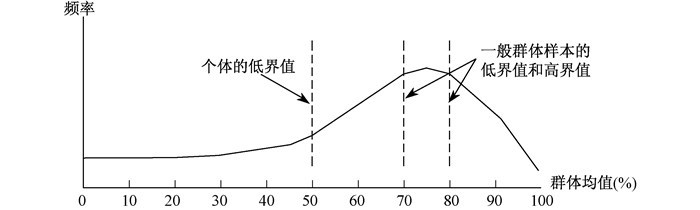

Cummins等人(2002)的研究将主观幸福感描述为一种经验性规范标准,研究发现西方人口的主观幸福感均值在70%-80%标准误(SM)之间。这些测量数值反映了人类作为生物体的普遍性(Cummins,2001)。基于对群体的多变量分析发现,将分值转变为以SM的百分比分值表达并以这种方式记录时,生活满意度或主观幸福感分值会得出75的均值和2.5的标准差,这是因为群体样本的生活满意度或主观幸福感分值如图 1所示经常落在70%-80%SM的区间内。也就是说,世界上75%-80%的人对自己生活感到满意或者说其主观幸福感在75分到80分之间。在国内的研究中,杨宜勇等人(2001)发现,每年都有约55%的人对自己的生活状况表示满意,约45%的人对自己的生活状况表示不满意。王培刚等人(2007)的研究也发现,城市居民的各个领域主观生活满意度始终保持在均值以上。在以中国为代表的集体主义文化中,主观幸福感似乎更多地体现了人们期待和谐的一面。由此,本文假设在中国居民的主观幸福感中,也更倾向于展现出积极的主观幸福感。

|

资料来源:Cummins,et al. (2002)。 图 1 主观幸福感的正态分布 |

主观幸福感作为一种心理体验,其认知成分容易受到价值观念的影响,因而带有很多理性色彩,而其情感成分则表现为内在体验的性质,因而具有很多情绪色彩(沈杰,2006;Diener & Emmons,1984)。情感成分又包含积极情感和消极情感,两者可通过“情感平衡”(指积极情感和消极情感处于平衡状态还是失衡状态)来测量主观幸福感。一般而言,人们认为基于认知要素测量的满意度反映了比较稳定和长久的态度意愿,而基于情感要素测量的快乐感(happiness)1却仅仅反映个体一时或瞬间的情绪(Campbell,1981)。Campbell等人(1976)认为快乐属情感层面。正性情感涉及爱、乐观、自尊、愉快等积极情绪,负性情感涉及抑郁、妒忌、焦虑等消极情绪。而满意度是一个认知层面,包含着更多的评估指标(McKennell,1978;McKennell & Andrews,1980;Organ & Near,1985;Brief & Roberson,1989),意指对整体生活和各领域生活(例如工作领域、爱情领域)的满意度评价(Pavot & Diener,1993;Diener,2000)。

1.本文中的happiness翻译为“快乐感”,主要是为了和“满意度”相区别。

从一开始,主观幸福感评估就沿着两个方向前进:一个是以Bradburn(1969)为代表的心理学研究模式,将主观幸福感视为正性和负性情感的平衡;另一个是以Campbell(1976)为代表的社会学研究模式,将主观幸福感看做是在生活质量研究中发展起来的认知方向,即生活满意度研究。两者构成主观幸福感结构的基本内容。Bradburn(1969)在收集和分析不同民族的大样本资料的基础上,提出了情绪具有正、负两个不同的、相互独立的维度特征的观点。后来,该观点得到学界的认同,即积极和消极情感相对独立,其影响因素并不相同,且个体在积极情感上的得分并非必然预示其在消极情感上的得分,反之亦然(李维,2005:15)。目前对主观幸福感结构有两种基本观点:一种认为生活满意度与情感成分彼此分离(Andrews & Withey,1976);一种认为积极情感、消极情感和生活满意度三者间中度相关(Chamberlain,1988)。

虽然对主观幸福感结构各成分间的关系存在不同的观点,但学者们基本认同积极、消极情感和生活满意度体现的是不同层面的内容,且生活满意度作为认知因素,可能独立于积极和消极情感。在此前提条件下,本文重点探讨传统研究对情感因素与认知因素划分的结构要素是否合理。Diener等(1999)在其《主观幸福感研究的30年进展》一文中,对主观幸福感的操作框架进行了总结,认为主观幸福感的主要测量维度是生活满意度与情感平衡,生活满意度是个人对生活状态的综合判断与总体认知,而情感平衡则是积极情绪占优势的快乐状态,是个体对生活中各种事件的总体情绪反应。只有将主观幸福感的认知和情绪成分区分开,才能更好地理解与把握幸福感的本质。表 1为Diener等(同上)提出的主观幸福感的基本结构和内容。

| 表 1 主观幸福感的基本结构和内容 |

McKennell(1980)的研究发现,情感因素总体来讲对主观幸福感的方差贡献非常小,贡献更多地来自于满意度领域,包括工作满意度、休闲满意度等。由此,主观幸福感测量在很多情况下成了满意度测量而没有快乐感的测量。实际上,该研究并未给出一个令人满意的答案,因为研究者对主观幸福感结构的两个成分并未作详细区分。作为广义范畴的主观幸福感在大多数情况下是以生活满意度的问题形式进行操作化测量的,故无疑会得出满意度领域对因变量方差贡献较大的结论。一般来说,国际上除了对认知取向的自变量与情感取向的自变量有较明确的界定外,对两者的因变量也有着成熟的提问形式。Andrews和Withey(1976)编制的单一项目的7点量表(“总的来说,您对自己的生活感觉如何?”),主要是用来测量生活满意度的,属于认知层面的审慎判断;而“一般来说,您在多少时间里是感到快乐的?”以10分量表进行测评,这种测量所得到的主观幸福感往往是瞬间的情绪,变动不居,属于情感层面的快乐感受(孙凤,2008:87)。本文将采用类似的因变量操作方式,分别从满意度和快乐感两方面对主观幸福感进行测量。

然而,Crooker和Near(1998)认为,以情感要素为测量取向的快乐感和以认知要素为测量取向的满意度这样两种分类图式,是有问题的。1他们提出了一个有效支撑其论断的方法,就是将快乐感作为因变量,然后控制认知因素变量,观察情感因素的方差贡献有没有明显的增量变化。如果发现,情感因素对快乐的方差贡献没有增量变化,变化更多地来自认知因素的影响,由此可以认为,将快乐感作为情感取向与将满意度作为认知取向的分类图式存在严重问题。Crooker和Near(同上)利用上述研究方法,采用美国GSS(综合性社会调查)的五年数据以及Andrews和Withey(1974;1976)的数据库资料,发现将快乐感作为因变量,情感因素的方差增量贡献很弱,大部分贡献来自于认知变量的影响。

1.之所以选择Crooker和Near在1998年做的研究,主要是因为在CGSS2005数据的问卷设计中,以情感要素为测量取向的快乐感变量的提问和答案,与Crooker和Near(1998)所使用GSS数据中的自变量和因变量的提问和答案是高度一致的,便于两者之间做比较。此外,笔者还没有发现与Crooker和Near(1998)相类似的对主观幸福感传统分类图示进行反驳的最新研究。

但Crooker和Near(同上)同时也指出,他们的研究结论和以往的研究之所以不同,可能的原因有二:一是认知和情感取向的变量分类并不是如预期的那样清晰,也就是说,未必真正存在区分度;二是因变量“快乐”或“认知”在模型运行中可能减少了有效性,因为更优先的测量应是采用多维项目复合而成的。同样地,对因变量“情感”采取了一种传统的心理测量而非评估的方法,也许这种做法不太标准。根据Crooker和Near的研究结论,本文认为,将满意度作为认知测量、快乐感作为情感测量的传统论断还需要进行充分的检验。传统分类图示在国际学界中即使具有不可争议的地位,也仍然不能表示在中国社会的适用性,尤其是在一个典型的集体主义国度中。本文拟使用CGSS2003和CGSS2005的调查数据1,重点探讨以下两个问题:(1)中国城市居民的主观幸福感是否也存在一个积极的基线,即对生活持较为乐观的态度?(2)以情感要素为测量取向的快乐感和以认知要素为测量取向的满意度的这种传统分类图式是否合理?由于其在中国本土检验方面的缺失,那么其在中国的适用情况又如何?这将是本文重点探讨的内容。

1.本研究所使用的数据来自中国人民大学社会学系和香港科技大学于2003年10-11月共同组织实施的《全国综合社会调查(城镇部分)》(CGSS 2003)以及2005年10-11月共同组织实施的《全国综合社会调查(城镇部分)》(CGSS 2005)。GGSS 2003调查覆盖除港、澳、台、藏、青、宁之外的全国28个省(市、自治区)、92个县(区)、299个街道、590个居委会(社区)、5900户城镇居民。调查利用2000年进行的第五次全国人口普查数据,采用PPS抽样从省级单位抽到社区,再在每个社区以系统抽样抽取10个调查户,用Kish表每户抽取1人作为调查对象。调查对象为18-69岁的成年人,共抽取5900人。调查方式为入户面访,实际完成问卷5894份。经过数据清理,最后样本量为5894。CGSS2005与CGSS2003的抽样框是一样的。CGSS2003只调查了城市,而CGSS2005调查了城市和农村居民。

综上,本文拟提出以下研究假设:

假设1:在中国居民的主观幸福感中,也更倾向于展现出积极的主观幸福感,即人们的主观幸福感存在着一个积极的基线,所报告的自评得分要高于平均分值。

假设2:在中国居民的主观幸福感中,情感成分和认知成分各自的构成要素分别对快乐感和满意度产生显著性影响。而且,情感成分对快乐感的贡献度更大,认知成分对满意度的贡献度更大。因此,以情感要素为测量取向的快乐感和以认知要素为测量取向的满意度的这种传统分类图式在中国是适用的。

二、变量设计及研究策略 (一) 因变量生活满意度的测量属于幸福感的认知成分,即被试关于生活好坏或幸福与否的一种反射性评估和判断。此类调查既可了解被试对整体生活的满意度,也可了解其对特定领域(工作、婚姻、健康、环境等)的满意度;既能形成单一项目测量的自陈报告(Cummins,1998),也能形成多维项目的测量复合。在CGSS2005调查数据中,有两道题目分别涉及情感取向的快乐感测量和认知取向的满意度测量,分别为:(1)总的来说,您认为您现在生活中开心的部分会占到您整个生活的几成呢?(2)总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?按照国际惯例,笔者将(1)视为主观幸福感中的情感测量,将(2)视为主观幸福感中的认知测量。对因变量均采用一种单项式的自我陈述的测量方法。该测量方法和西方学者对“快乐感”和“满意度”的测量方法基本一致,不同的是,很多专门研究对其因变量采取多维项目测量,以增强测量的效度。

核心问题是个体的主观幸福感可否予以测量,且这种单一项目的自我陈述的测量效度如何。Wessman和David(1966)通过长期对被试进行情绪量表测试,发现主观幸福感具有稳定性,甚至距离第一次测试10-15年之后,无论命运好坏与否,被试的快乐水平几乎与第一次一致。这表明个体的主观幸福感是可以测量的。关于单一项目的测量,以往的研究也都证实了其量表内部的效度及其稳定性。Andrews、Withey(1976)和Scarpello、Campbell(1983)在生活满意度和工作满意度测量研究中分别发现,以单一项目为基础的测量和以多个项目为基础的测量同样有效和可靠。

(二) 自变量 1. 以情感取向为基础的变量根据相关研究(Diener et al., 1999;Crooker & Near,1998)所概括的主观幸福感的基本结构和内容,本文将选取“健康”、“疼痛”、“精力”、“情绪”等四个状况指标作为情感成分以进行操作化处理。健康与幸福是紧密相关的,但这一点仅对自我报告的健康定位成立(Frey & Stutzer,2001:64)。拥有好的健康状况者自我报告的幸福水平要高于亚健康状况者。Bowling(1991)的研究表明,健康的作用机理不影响人们对躯体状况的感知,更主要地涉及他们能做什么事情,因此,自我评价的健康状况对主观幸福感存在影响。生命活力涉及精力状况、疼痛状况等能量充盈感觉,能量充盈与生命旺盛被认为是主观幸福感的必要构成要素。研究表明,情绪因素对主观幸福感的影响更多地通过神经质反映出来,而神经质被认为与不愉快的情绪密切关联(Izard et al., 1993)。因此,我们认为“情绪状况”是影响主观幸福感的重要因素。

2. 以认知取向为基础的变量根据上述研究所概括的主观幸福感的基本结构和内容,本文将选取“横向比较的社会经济地位”、“纵向比较的社会经济地位”、“和亲戚/朋友之间的密切程度”、“与邻居/街坊居民之间的熟悉程度”等4个变量作为认知成分以进行操作化处理。社会比较理论表明,主观幸福感是用现实条件同某一标准进行比较判断的。Diener和Lucas(1999)的研究发现,幸福的人常作向下比较,感到不幸的人则既作向下也作向上比较;乐观的人倾向于关注比自己更差的个体的数目,而悲观的人则倾向于关注比自己更优秀的个体的数目。Michalos(2003)的多重差异理论认为,一个人对自己生活的满意度取决于其心理上对几个不同差距的信息的总结。这些差距是个人认为自己目前所具有的与其期望之间的差距,主要取决于:(1)有关他人具有的;(2)过去拥有过的;(3)现在希望得到的;(4)预期将来得到的;(5)值得得到的;(6)认为自己需要的等6个因素。通过测量这些差距来获得个人生活满意度的信息。这一方法多用于测量某一具体生活领域的满意度。也就是说,与他人的横向比较及与自身的纵向比较影响着个体以认知取向为基础的满意度。

Ryff和Singer(2000)将友好关系视为主观幸福感的重要元素。Agryle(1987)提到社会互动与社会网络对人们主观幸福感的影响,他发现最大的愉悦情绪经常发生在最强烈的关系方面,配偶与家庭的社会互动可以为个人情绪带来最大的影响。目前,有越来越多的研究关注诸如信任、社会支持对于主观幸福感的影响,如Baumeister和Leary(1995)把友好关系视为主观幸福感的本质特征,Mikulincer和Florian(1998)也认为稳定的、满意的人际关系是跨越生活空间最活跃的主观幸福感影响因素。Argyle(1999)发现,人际关系的质量与主观幸福感具有显著相关性,在所有影响主观幸福感的因素中,友好关系位居前列。因此,本研究将这个维度作为主观幸福感的构成要素之一,其操作化指标为:“和亲戚/朋友之间的密切程度”、“与邻居/街坊居民之间的熟悉程度”。

其他自变量的定义详见表 2。本研究之所以选择CGSS2005数据进行分析,主要基于以下考虑:在CGSS2003数据中,没有涉及以情感要素为测量取向的快乐感因变量,以及可以用来反映情感要素的自变量。而在CGSS2005数据的问卷设计中,以情感要素为测量取向的快乐感变量的提问和答案,与Crooker和Near(1998)所使用GSS数据中的自变量和因变量的提问和答案是高度一致的,这样比较起来,既具有可比性,又具有针对性。此外,一些测量认知要素的自变量也未在CGSS2003数据中体现出来。因此,本研究选择使用CGSS2005数据进行分析。

| 表 2 变量的均值、标准差与变量说明(CGSS2005) |

此外,凡是取值为“不回答”、“不知道”、“不适用”、“无法选择”和“其他”的变量都被重新赋值为缺失值(missing),以简化统计模型。

三、实证分析与研究发现通过表 3的分析,我们发现人们的主观幸福感均值从2003年的3.27增加到2005年的3.45(总分为5分),其中快乐感的均值为6.14。在CGSS2003样本中,有37.4%的个体感到“非常幸福”或“幸福”,在CGSS2005样本中,这一数据达到了47.0%。同时,在CGSS2005样本考察快乐感的变量中,这一数据也为45.8%。这说明人们的主观幸福感存在着一个积极的基线,大部分人们自我报告的主观幸福感分值要高于平均水平,并呈现出稳健提高的状态。作为一个群体,他们对生活持中立偏上的态度。因此,研究假设1基本得到了证实。

| 表 3 分认知取向和情感取向的主观幸福感分布 |

虽然人们主观幸福感的自评得分呈逐步上升趋势,但这并不表明,随着经济的快速发展,人们的主观幸福感水平会有无限增长的空间。只要主观幸福感能保持在一个合理、相对稳定的变动区间,就说明人们的社会心态还是正常而乐观的。社会心态在某种程度上取决于社会的文化,而文化则影响和塑造着人们的主观幸福感(成国英,1984)。Christopher(1999)认为,主观幸福感的定义根植于文化内部,所有对主观幸福感的理解本质上都源于伦理的视野,是基于个人对“好的”意义的判断。文化规范在某种程度上往往对人们抱有什么样的情绪具有很大影响。20世纪80年代以来,我国社会文化从依附于政治的仆从关系格局转向依附于经济和政治的新型格局,并呈现出“两主一仆”的现实社会结构形态。这种格局的出现必然会导致传统集体主义文化价值观受到一定程度的冲击和影响,并最终反映在人们的主观幸福感层面。因此,重要的任务是如何发挥传统优势文化价值以建构适应当前社会转型需要的理性价值秩序,进而促进人们主观幸福感的提升。表 4采用的是多元线性回归,目的是希望对快乐感和满意度量值的回归结果进行比较。以认知要素为测量取向的满意度分析主要是通过模型1到模型4的结果体现出来,以情感要素为测量取向的快乐感分析主要是通过模型5到模型8的结果体现出来。在模型1中,人口统计特征变量均呈现出显著的统计学意义。研究发现,和其相对应的参照组,自我报告更加幸福的群体对象主要是:女性、年幼和年长者、就业者、已婚者、高学历者、中共党员、年收入高者、拥有住房者、在市场化程度越高的或越靠近权力中心部门的工作者。

| 表 4 各因素对城市居民主观幸福感差异的多元线性回归系数(CGSS2005) |

模型2在模型1的基础上加入认知取向的变量,整体模型的解释力随即提高了13.8%,说明这些变量具有很强的解释力。一般来讲,首先进入模型的变量往往解释力也较高,因此,模型3在模型1的基础上加入情感取向的变量,但整体模型的解释力只提高8.1%。这表明认知取向的变量是解释满意度的主要因素,证明以认知要素为测量取向的满意度这样的传统分类图式在中国是适用的,也从另一个层面印证了内源性的目标追求(如个人成长、自主和社交)会给人们提供很大程度的满足感,而外源性目标追求(如经济成功、生理吸引力及社会声望)则并不能给人提供这样的满足感(Ryan,1995;Sheldon & Kasser,1995)。“横向比较的社会经济地位”、“纵向比较的社会经济地位”、“与亲戚/朋友之间的密切程度”均呈现显著的统计学意义。换言之,越是感觉自己与同龄人相比地位有所提高者、和三年前自己的地位相比有所提高者、与亲戚/朋友之间的联系越密切者就越能感觉到幸福。当引入这些变量后,性别、就业状况、政治面貌、单位性质中的部分变量变得不再显著了,说明认知取向的变量解释了部分上述变量的变异。模型4将情感取向的变量也纳入整体模型以检验其方差贡献率的大小。整体模型表明,认知取向的变量能在更大程度上解释人们的满意度。在情感取向的变量中,除了“疼痛状况”没有对主观幸福感产生显著影响外,其他变量均呈现出强烈的正向影响,即在上个月,越是觉得自己健康者、越是觉得精力充沛者、越是没有因情绪而受到干扰者就越能感觉到生活的幸福。整体模型除了“就业状况”、“与邻居/街坊居民之间的熟悉程度”、“单位性质”中的部分变量继续保持不显著外,其他变量均对人们的幸福产生了不同程度上的显著性影响。

快乐感取向的幸福观认为,快乐就是幸福,快乐从形式上被定义为具有较多的积极情绪和较少的消极情绪,重视个人自身对短暂时段的主观评价。在模型5中,人口统计学变量如性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、政治面貌、年收入、住房状况和单位性质中的部分变量均表现出对以情感性快乐感所产生的显著性影响,并且其影响强度和影响方向与这些变量对以认知性的满意度的影响高度契合。但总的模型解释力只有7.6%,比模型1的解释力少了2.5%,说明外部因素对快乐感的影响作用更微弱。国外的早期研究也基本证实,人口统计变量仅仅只能解释个体快乐差异的一部分(Myers & Diener,1995;Ryff,1989),如Campbell、Converse和Rodgers(1976)发现,人口统计学因素(例如教育、年龄、社会地位、婚姻)仅能说明20%以下的主观幸福感变异;Andrews和Withey(1976)也发现,使用人口统计学变量仅能预测生活满意度8%的变异;Argyle(1999)认为,人口统计学变量仅能解释主观幸福感15%的变异。Inglehart和Klingermann(2000)做了一项国际层面的主观幸福感的拓展研究,涉及一系列生物学的、文化的和政策的因素。他们的证据表明,遗传学变量可以解释掉主观幸福感方差中的44%到52%。Diener和Lucas(1999:215)支持上述发现,他们声称,个性和遗传学这样的内部因素可以解释短期主观幸福感的50%,并增加到长期主观幸福感的80%。

模型6在模型5的基础上增加了以情感要素为测量取向的变量,模型的解释力立即提高了14.7%,说明情感变量的测量在很大程度上解释了快乐感的变异。一般来讲,首先进入模型的变量往往解释力也较高。因此,模型7在模型5的基础上加入认知取向的变量,但整体模型的解释力仅提高11.3%,这表明情感取向的变量是解释快乐感的主要因素,而且进一步证实了以情感要素为测量取向的快乐感这样的传统分类图式在中国也是适用的。因此,研究假设2基本得到证实。“健康状况”、“精力状况”、“情绪状况”均对快乐感产生了显著的统计学意义,即在上个月,越是觉得自己健康者、越是觉得精力充沛者、越是没有因为情绪而受到干扰者就越能感觉到生活中开心的成分所占的比重大。情感取向变量的引入,使得“私/民营企业”变量变得显著起来,即以“三资企业”为参照,在私/民营企业工作的城市居民的开心比重是其0.20倍(1-e-0.217)。在此基础上,引入认知取向的变量后(见模型8),“就业状况”变量变得具有统计显著性,而“政治面貌”变量和“单位性质”的所有变量均没有了统计显著性,可能是因为“与亲戚/朋友之间的密切程度”等变量使得这种关系得以增强。在这里,人们的快乐感更多的来自于生活中的情感体验,即体验大量愉快情绪、极少不愉快或痛苦情绪,并且满意自己的生活。模型显示,以情感要素为测量取向的快乐感更多的是来自于人们对快乐、健康、充沛精力、成功的人际关系等愉快情绪更多赋权后的结果。

分析从模型1到模型8的回归系数,我们发现,性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、个人年收入、住房状况、健康状况、精力状况、情绪状况、横向比较的社会经济地位、纵向比较的社会经济地位、与亲戚/朋友之间的密切程度等变量均在模型中表现出持久性的显著性关系,其影响强度和影响方向均存在较大程度上的契合性。这充分印证了列夫-托尔斯泰所说的:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”也正如Diener等人(1999)在梳理完过去30年来有关主观幸福感的文献后所指出的那样,幸福的人拥有正向的个性气质,容易看到事情的光明面,发生坏事也不会过度深陷,以及生活在一个经济活动发展的社会,并且拥有知己朋友和适当的资源,使其能够朝向有价值的目标前进。

四、结论与讨论本文利用CGSS2003和CGSS2005两个年份的城市居民数据库,按照国际研究惯例将主观幸福感划分为快乐感和满意度两个部分,并结合数据库证实了这种传统分类图式的合理性及其在中国居民中的适用性,回应了有关研究中所假设的“满意度作为一个认知测量和快乐感作为一个情感测量可能存在问题”的观点。本研究还发现,中国城市居民的主观幸福感正处于逐步提升状态。

在主观幸福感的研究中,最常探讨的两个构成美好生活的要素就是个人快乐与生活意义(King et al., 2004;McGregor & Little,1998;Ryan & Deci,2001;Seligman,2002)。显然,如果从快乐感测量的角度来看,幸福观主要强调的就是个人的快乐,一种心理体验,人们似乎比较重视结果及暂时的欲望满足,表现出较强的实用主义精神。而从满意度测量的角度来看,幸福观主要强调的则是生活意义,人们似乎更加关注自我实现和人生意义,比较注重幸福实现的过程,表现出较多的理想主义色彩。因此,从这个角度来分析,传统的两分图式及其所体现出的结构因素划分都是非常合理的。在以往的主观幸福感研究中,无论是“认知”层面的研究方法还是“情感”层面的研究方法,都有一个共同特点,即或多或少地过于强调个体幸福,而对个体幸福有很大影响的许多社会因素,如平等、公平、自由、安全或团结等都被忽视了。下面我们就模型的结果尝试做一些相关的解读。

表 4中的模型表明,快乐感的影响因素反映更多的是体验变量,而满意度的影响因素反映更多的是审慎变量。快乐感是通过情感取向的变量体现出来的,抽象意义上讲它反映的是功利主义的幸福观。功利主义是以人的趋乐避苦的自然人性为逻辑起点的,主张快乐是人们所共同欲求的目的,痛苦则是人们尽力逃避的对象。哲学家洛克、边沁和穆勒等都是这一思想的先驱者。表 4模型中的快乐感变量诸如“健康状况”、“精力状况”、“情绪状况”等,都集中反映了功利主义的幸福观。满意度是通过认知取向的变量体现出来的,抽象意义上讲它反映的是审慎价值(prudential value)的幸福观。审慎价值研究的出发点是人们所感觉的、所期望的和所行动的,它重视的是如果全部知情的话人们应该想要的和将会想要的。这种幸福观由Griffin(1986;1996)创立,并在Qizilbash(1997a;1997b;1998)那里得到发展,其基本思想就在于使得任何人类生活变得更加美好,并以自由博爱为基本理念对美好生活进行预测。问题的关键在于很难确定如果人们是全知的话,他们真正想要的内容。因此学者们在进行研究时经常用一些变量来进行操作化测量,越是核心的变量越放在前面。“与亲戚/朋友之间的密切程度”等变量就是一个很核心的审慎价值变量,而且在模型中也表现出十分显著的影响关系。根据Qizilbash(1998)的观点,审慎价值变量例如友谊(friendship)和反馈友爱(requited love)对于人类物种的保存和延续非常重要,因此需要放在更靠近核心价值的位置。在非常重视传统文化的中国社会中,人们十分强调家族观念、伦理道德、人际规范和礼乐之治。“与亲戚/朋友之间的密切程度”、“与邻居/街坊居民之间的熟悉程度”等变量的考察既可以有效说明人们的审慎认知情况,又可以充分体现传统文化规范对人们主观幸福感的影响。表 4中的模型2显示,城市居民的满意度受到了变量“与亲戚/朋友之间的密切程度”的显著性影响,却没有受到变量“与邻居/街坊居民之间的熟悉程度”的显著性影响,既说明对城市居民构成影响最大的还是血缘和业缘因素,而不是地缘因素,也说明了是网络的质量而不是数量影响着人们的主观幸福感。

除了上述两个变量,我们还集中考察了认知取向的满意度变量中的“横向比较的社会经济地位”、“纵向比较的社会经济地位”两个变量。从表 4的各组模型中可知,它们对认知取向的主观幸福感方差解释力非常大。在审慎视野的主观幸福感研究中,这两个变量反映的是一种“自我实现”的过程,具有重要的价值含量。Phillips(2006:73)认为,对类似“与亲戚/朋友之间的密切程度”这样的“友谊和反馈友爱”变量来讲,需要由“黄金法则”来限定,即个人的自由和能动作用不能影响到他人的自由和能动作用,而“自我实现”如果被轻率地使用将会导致非审慎结果。Qizilbash(1998:64)为“自我实现”辩护道:成熟的人类会在不同的方式中特有地选择他们自己的生活,寻找他们自己的方式。这些选择的实施,即使滥用了,也是使人类生活更有价值的一部分。这实质上是西方个体主义文化幸福感的价值体现,而不同社会文化中的人们以其特定的方式判断他们的幸福感(Suh et al., 1998)。

在表 4的模型2中,从三个认知取向的因素还可以看出,其要素主要涉及良好关系、履行义务以及期望。这些要素正是东方国家集体主义文化的表征。与个体主义文化幸福观不同的是,在集体主义的文化中,个体的主要目标并不在于区分自己与他人,而是力求与他人保持一致,个体的思想属于群体思想的折射,由于个体的重要性被逐渐淡化,因此个体的感受、情感、思想等不被看做行为的决定因素(苗元江,2003)。在生活伦理上,快乐的重要性也是相对的,往往要受到这种文化规范或价值判断的影响(Ng et al., 2003)。因此,在某种意义上,社会的目标和价值取向制约着人们主观幸福感的实现,也规制了主观幸福感的内容选择。正是集体主义文化意义场域的存在,使得个体的主观幸福感主观上有了社会的期待,并使得主观幸福超越了享乐主义的范畴。实际上,实现社会目标和符合社会期待也并不一定产生主观幸福感,但正是这些规范最可能产生生活意义的观念;亲社会行为和道德行为也不一定产生所谓的幸福,但会赋予生活以意义。因此,正是生活意义成为沟通个人目标与文化规范的中层范畴,也正是生活意义,才使得人们愿意并能够应对各种日常生活问题,使个体在社会和困境中保持良好状态。

本研究所使用的是结构化问卷的测量方式,这是现代主观幸福感测量的主流。当然,尽管其方法追求客观,尽量避免误差,但始终会有偏见与误差存在。过分依赖自我报告进行测量可能出现的潜在问题包括社会赞许、认知偏差、反应定势等。人们可能会用社会赞许的方式来回答主观幸福感调查问卷,这样会导致主观幸福感分值的虚假提高。另外,题目的秩序和其他人为因素也会影响主观幸福感的测量(苗元江,2003)。况且,CGSS数据并不是专门用来测量人们主观幸福感的问卷,所以很多题目并没有真正反映本文所想要测量的内容。由于问卷中采用的是单一自陈测量法,即简单地询问被试有多幸福或多快乐,通常这在主观幸福感研究的初级阶段可发挥一定的作用,但难免存在种种问题。单一项目的测量过于明显,不仅被试容易受到反应偏见的影响,而且也不利于跨民族或跨文化的研究(黄维东,2006)。因此,若要提高研究的精确性,还需要设计各种相关的成分或测量的项目。

Andrews, Frank M. and Stephen B. Withey. 1974. "Developing Measures of Perceived Life Quality: Results from Several National Surveys. " Social Indicators Research 1(1): 1-26. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00286419

|

Andrews, Frank M. and Stephen B. Withey. 1976. Social Indicators of Well-Being. New York: Plenum Press.

|

Argyle, Michael. 1987. The Psychology of Happiness. London and New York: Routledge.

|

Argyle, Michael. 1999. " Causes and Correlates of Happiness", in Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, edited by D. Kahneman, E. Diener, and N. Schwarz. New York: Russell Sage Foundation.

|

Baumeister, Roy F. and Mark R. Leary. 1995. "The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. " Psychological Bulletin 117: 497-529. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7777651?dopt=Abstract

|

Bowling, A. and P. D. Browne. 1991. "Social Networks, Health, and Emotional Well-Being among the Oldest Old in London. " Journal of Gerontology 46(1): 22-32. https://academic.oup.com/geronj/article-abstract/46/1/S20/638824?redirectedFrom=fulltext

|

Bradburn, Norman M. 1969. The Structure of Psychological Wellbeing. Chicago: Aldine Publishing Co.

|

Brief, Arthur P. and Loriann Roberson. 1989. "Job Attitude Organization: An Exploratory Study. " Journal of Applied Social Psychology 19(9): 717-727. https://www.mendeley.com/research-papers/job-attitude-organization-exploratory-study/

|

Campbell, Angus. 1981. The Sense of Well-Being in America: Recent Patterns and Trends. New York: McGraw-Hill.

|

Campbell, Angus, Philip E. Converse, and Willard L. Rodgers. 1976. The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfaction. New York: Russell Sage Foundation.

|

Chamberlain, K. 1988. "On the Structure of Well-Being. " Social Indicators Research 20: 581-604.

|

成国英. 1984. 生活素质的哲学分析. 台北: 南港出版社[M]. Cheng Guoying. 1984. Philosophical Analysis of the Quality of Life. Taipei: Nankang Press. |

Christopher, J. Chambers. 1999. "Situating Psychological Well-Being: Exploring the Cultural Roots of Its Theory and Research. " Journal of Counseling and Development 77: 141-152. http://connection.ebscohost.com/c/articles/1918285/situating-psychological-well-being-exploring-cultural-roots-theory-research

|

Crooker, Karen J. and Janet P. Near. 1998. "Happiness and Satisfaction: Measures of Affect and Cognition?" Social Indicators Research 44: 195-224. https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1006820710885

|

Cummins, Robert A. 1998. "The Second Approximation to an International Standard for Life Satisfaction. " Social Indicators Research 43(3): 307-334. https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1006831107052

|

Cummins, Robert A. 2001. "Normative Life Satisfaction: Measurement Issues and a Homeostatic Model", in Social Indicators and Quality of Life Research Methods: Methodological Development and Issues, edited by B. Zumbo. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.

|

Cummins, Robert A., Eleonora Gullone, and Anna Lau. 2002. "A Model of Subjective Well Being Homeostasis: The Role of Personality. " in Eleonora Gullone and Robert A. Cummins (eds.), The Universality of Subjective Wellbeing Indicators. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

|

Diener, E. 2000. "Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. " American Psychologist 55 (1): 34-43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11392863

|

Diener, E. and Carol Diener. 1996. "Most People Are Happy. " Psychological Science 7(3): 181-185. https://www.mendeley.com/research-papers/most-people-happy/

|

Diener, E. and R. A. Emmons. 1984. "The Independence of Positive and Negative Affect. " Journal of Personality & Social Psychology 47(5): 1105-1117. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6520704?dopt=Abstract&access_num=6520704&link_type=MED

|

Diener, E., R. A. Emmons, R. J. Larsen and S. Griffin. 1985. "The Satisfaction With Life Scale. "Journal of Personality Assessment 49 (1): 71-75. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16367493

|

Diener, E. and Richard Lucas. 1999. "Personality and Subjective Well-Being. "in Well-Being Foundations of Hedonic Psychology, edited by D. Kahneman, E. Diener and N. Schwarz. New York: Russell Sage Foundation.

|

Diener, E., Eunkook Suh, and Shigehiro Oishi. 1997. "Recent Findings on Subjective Well-Being. " Indian Journal of Clinical Psychology 24: 25-41. https://www.mendeley.com/research-papers/recent-findings-subjective/

|

Diener, E., Eunkook M. Suh, Richard E. Lucas and Heidi L. Smith. 1999. "Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. " Psychological Bulletin 125 (2): 276-302. http://ci.nii.ac.jp/naid/10028087419

|

Frey, Bruno S. and Alois Stutzer. 2001. Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being. Princeton: Princeton University Press.

|

Griffin, James. 1986. Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance. Oxford: Oxford University Press.

|

Griffin, James. 1996. Value Judgment: Improving Our Ethical Beliefs. Oxford: Clarendon Press.

|

黄维东. 2006. 隐形幸福感研究[D]. 华东师范大学博士学位论文. Huang Weidong. 2006. The Study of Invisible Happiness. East China Normal University PhD Thesis. |

Inglehart, Ronald and Hans-Diete Klingermann. 2000. "Genes, Culture, Democracy and Happiness", in Subjective Well-Being Across Cultures, edited by E. Diener and E. M. Suh. Cambridge, MA: MIT Press. https://www.mendeley.com/research-papers/genes-culture-democracy-happiness/

|

Izard, Carroll E., Deborah Z. Libero, Priscilla Putnam, and O. Maurice Haynes. 1993. "Stability of Emotion Experiences and Their Relations to Traits of Personality. " Journal of Personality and Social Psycholology 64 (5): 847-860. http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.64.5.847

|

King, Laura A., J. E. Eells, and C. M. Burton. 2004. "The Good Life Broadly and Narrowly Considered", in Positive Psychology in Practice, edited by A. Linley and S. Joseph. New Jersey: John Wiley & Sons. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470939338.ch3

|

李维. 2005. 风险社会与主观幸福[M]. 上海: 上海社会科学院出版社. Li Wei. 2005. Risk Society and the Subjective Well-Being. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Publishing House. |

McGregor, Ian and Brian R. Little. 1998. "Personal Projects, Happiness, and Meaning: On Doing Well and Being Yourself. " Journal of Personality and Social Psychology 74 (2): 494-512. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9491589

|

McKennell, Aubrey C. 1978. "Cognition and Affect in Perceptions of Well-Being. " Social Indicators Research 5(1): 389-426. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00352941

|

McKennell, Aubrey C. and Frank M. Andrews. 1980. "Models of Cognition and Affect in Perceptions of Well-Being. " Social Indicators Research 8(3): 257-298. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00292640

|

苗元江. 2003. 心理学视野中的幸福[D]. 南京师范大学博士学位论文. Miao Yuanjiang. 2003. Happiness in Psychology Field. Nanjing Normal University PhD Thesis. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10319-2003070557.htm |

Michalos, Alex C. 2003. Essays on the Quality of Life. Boston: Kluwer Academic Publishers.

|

Mikulincer, Mario, and Victor Florian. 1998. "The Relationship Between Adult Attachment Styles and Emotional and Cognitive Reactions to Stressful Events. " in Attachment Theory and Close Relationships, edited by Jeffry A. Simpson and William S. Rholes. New York: Guilford Press. https://www.mendeley.com/research-papers/relationship-between-adult-attachment-styles-emotional-cognitive-reactions-stressful-events/

|

Myers, David G. and E. Diener. 1995. "Who Is Happy? " Psychological Science 6 (1): 10-19. http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x

|

Ng, Aik Kwang, Ho David Y. F., Shyh Shin Wong and Smith Ian. 2003. "In Search of the Good Life: A Cultural Odyssey in the East and West. " Genetic, Social, and General Psychology Monographs 129 (4): 317-363. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15332721

|

Organ, Dennis W. and Janet P. Near. 1985. "Cognition vs Affect in Measures of Job Satisfaction. " International Journal of Psychology 20(1): 241-253. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25820004

|

Pavot, William and E. Diener. 1993. "Review of The Satisfaction With Life Scale. " Psychological Assessment 5(2): 164-172. http://www.springerlink.com/content/u7120qk4723x4663

|

Phillips, David. 2006. Quality of Life: Concept, Policy, and Practice. New York: Routledge.

|

Qizilbash, Mozaffar. 1997a. "Needs, Incommensurability and Well-Being. " Review of Political Economy 9(3): 261-276. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/751245295

|

Qizilbash, Mozaffar. 1997b. "Pluralism and Well-Being Indices. " World Development 25(12): 2009-2026. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X97001022

|

Qizilbash, Mozaffar. 1998. "The Concept of Well-Being. " Economics and Philosophy 14: 51-73. https://www.mendeley.com/research-papers/concept-wellbeing/

|

Ryan, Richard M. 1995. "Psychological Needs and the Facilitation of Integrative Processes. " Journal of Personality 63(3): 397-427. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7562360

|

Ryan, Richard M. and Edward L. Deci. 2001. "On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. " Annual Review of Psychology 52(1): 141-166. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11148302

|

Ryff, Carol D. 1989. " Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. " Journal of Personality and Social Psychology 57(6): 1069-1081. https://pdfs.semanticscholar.org/7eb5/1dfece4f39df7c5c3aefa1276ae1116473a5.pdf

|

Ryff, Carol D. and Burton Singer. 2000. "Interpersonal Flourishing: A Positive Health Agenda for the New Millennium. " Personality and Social Psychology Review 4(1): 30-44. https://www.mendeley.com/research-papers/interpersonal-flourishing-positive-health-agenda-new-millennium/

|

Scarpello, Vida and John P. Campbell. 1983. "Job Satisfaction: Are All the Parts There?" Personnel Psychology 36(3): 577-600. http://psycnet.apa.org/record/1984-00237-001

|

Seligman, Martin E. P. 2002. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press.

|

Sheldon, Kennon M. and Tim Kasser. 1995. "Coherence and Congruence: Two Aspects of Personality Integration. " Journal of Personality and Social Psychology 68(3): 531-543. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7714728

|

沈杰. 2006. 从"GDP崇拜"到幸福指数关怀[J]. 江苏行政学院学报(3). Shen Jie. 2006. "From 'Adoration of GDP' to the Care for Well-Being Index. " Journal of Jiangsu Administration Institute (3). (in Chinese) http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=21585043 |

Suh, Eunkook, Ed Diener, Shigehiro Oishi, and Harry C. Triandis. 1998. "The Shifting Basis of Life Satisfaction Judgments Across Cultures: Emotions Versus Norms. "Journal of Personality and Social Psychology 74(2): 482-493. http://psycnet.apa.org/record/1997-38975-015

|

孙凤. 2008. 和谐社会与主观幸福感[M]. 北京: 科学出版社. Sun Feng. 2008. Harmonious Society and Subjective Well-Being. Beijing: Science Press. |

Wessman, Alden E. and David F. Ricks. 1966. Mood and Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

|

王培刚、衣华亮. 2007. 中国城市居民主观生活质量满意度评价分析[J]. 社会科学研究(6). Wang Peigang and Yi Hualiang. 2007. "Evaluation and Analysis of Subjective Quality of Life in Urban China. " Social Science Research 173(6). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHYJ200706002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

邢占军. 2005. 生活质量研究的重要领域: 主观幸福感研究[OL]. 来源: 中国社会学网, 4月11日. Xing Zhanjun. 2005. "An Important Area of Quality of Life Research: Subjective Well-Being. " Source: http://www.sociology.cass.cn/shxw/.April11. |

杨宜勇、张本波. 2001. 中国城镇居民社会心态的调查报告[G]//2001年: 中国社会形势分析与预测[M]. 汝信, 等, 编. 北京: 社会科学文献出版社. Yang Yiyong and Zhang Benbo. 2001. "Survey Report for Social Psychology in Urban China. " in Analysis and Forecast for Chinese Society Situation, edited by Ru Xin et al. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30