1974年,美国社会学会举行第69届年会,该届主席P.布劳选定“聚焦在社会结构”为主题,召开了研讨会。翌年,有关论文由P.布劳编辑成《社会结构的研究取向》一书,该书陈述了当时美国社会学主流对社会结构及其研究取向的一些意见1。

1.宣读论文的有帕森斯、R.默顿、G.霍曼斯、L.科塞、H.加芬克尔、T.波汤摩尔、李普瑟、林斯基、J.科曼和P.布劳。除了加芬克尔(其论文未被收入该书)、波汤摩尔和林斯基,其余都可归入功能学派。

本文就书中李普瑟(S.M. Lipset)“社会结构与社会变迁”一文的分层理论进行讨论。社会分层是一种社会结构,该文关注分层之内的张力,因此,笔者称之为“结构—张力论”。2这可能是美国功能学派留给公共行政学最值得保存的理论成果之一,因为它深切地负有维持社会和谐之职责的官员的关怀,而且是他们凭借常识和直觉就能轻易掌握的知识。更重要的是,它在理论上蕴含着一种新的“他性”(otherness)3,有别于马克思异化论里的革命他性、韦伯铁笼隐喻里的宿命他性和涂尔干神圣—凡俗二分论里的仪式他性,笔者称之为“行政他性”。这种“他性”源自帕森斯的社会系统论,在他的AGIL图形中已隐约可见;这种“他性”以后又在新功能主义者N.卢曼的社会系统论中得到展现,即系统的自我创制(autopoiesis)。

2.第十二章L.科塞的“结构与冲突”和第十三章P.布劳的“社会结构的诸参数”也是关于分层理论的。前者关注朝着分层从外而来的冲突,笔者称之为“结构-冲突论”;后者提出“权力集结”(power consolidation)一词,认为权力的高度集结将会严重威胁民主制度的继续存在,笔者称为“结构-集结论”。这两篇文章跟李普瑟一文彼此补足,可以整合为一个分层论。

3.对于社会学界来说,“他性”一词十分陌生,可参见吕炳强(2007, 2008)。大致说来,微观社会学关注主体性(subjectivity)和交互主体性(intersubjectivity),宏观社会学关注“他性”。因此,社会结构便是“他性”。

笔者认为,引入“他性”至少有两个重要的理由:一是通过“主体性—交互主体性—他性”的现象学连续统(continuum),得到必要的存在论(ontology)支持,用来建立一个足以覆盖所有社会理论和社会学理论的理论社会学;二是通过“他性”这一现象学概念,得到一个化解“能动性—结构”(agency-structure)难题的方案,比吉登斯的结构化理论(structuration theory)和阿切尔(M. Archer)的迸生(emergence)理论更合乎情理。这些基础问题无疑非常关键,但囿于篇幅,本文不做论述。

一、李普瑟的结构—张力论李普瑟如此说明“社会结构与社会变迁”一文的旨趣:

本章先是着手澄清一些误解,是有关结构功能学派对社会变迁的分析的。在取向上,该学派可以说是跟马克思学派有着颇大的重叠。然后是整理该学派在“社会”分层的分析之中如何处理三种矛盾,即价值引发的张力、利益冲突和强行(coercion)。在此分析里,(社会)分层被视为动荡和变迁的源头。最后,韦伯和曼海姆(Karl Mannheim)提出的有关各种形式的“理性”的诸概念被拿来帮助(我们)解释政治冲突在当代社会里的表达。(Lipset,1975:173)

非功能学派的社会学家们对功能学的误解主要在于社会秩序和社会变迁。他们认为,功能学派过分忽略社会内在的冲突和矛盾,因而过分肯定秩序和过分否定变迁。对于第一点,李普瑟申明:

对于帕森斯,秩序是一个难题,而不仅仅是一个事实。…最令人感到意外的不是诸冲突和斗争的存在,而是即使有这些(令社会)瘫痪的源头,某种秩序仍然存在。…对于帕森斯,秩序并不理所当然,而是必须解释的。(同上:178)

对于第二点,他申明:

跟马克思学派一样,功能学派的分析接受黑格尔的睿见,即所有社会系统都是固有地含有矛盾,要解决这些矛盾便不得不有社会变迁。(同上:177)

换言之,功能学派重视秩序和变迁两个理论难题,并对此进行了积极研究。显然,除了上述两个概念之外,功能学派也试图以适合自家理论的方式吸纳马克思学说。之后,由于功能学派的分层理论逐渐集中于社会地位系统,一个近似马克思学派的分层理论便被安插在社会阶级身上。1

1.引文中说的“功能学派”是指:《结构与变迁》的前身是李普瑟(1968)的《革命与反革命——诸社会结构里的变迁和延续》一文中的第四章“社会阶级分析的诸问题”。他指出,“与此功能论取向有关的名字是涂尔干、戴维斯(K.Davis)、帕森斯和R.默顿”(Lipset,1969:138)。可见,名单上没有李普瑟本人,他和一些比戴维斯和R.默顿晚一两辈的门人其实也应列上,看看他的《社会结构与社会变迁》一文中引用的观点便可得知。

就李普瑟指出的分层固有的三种矛盾,功能学派把“价值引起的张力”置于社会地位系统之中。李普瑟说:

所有社会系统都订下了混杂而众多目的或目标,这是文化结构的一部分。它们也订下了一套社会的结构了的手段或规定了的行为,这些手段或行为往往是根于制度里,可以正当地用来获取那些目的或目标。…大部分功能论者都假设:一个复杂的社会必然有形形色色的位置,为了鼓励人们(主动)求取这些位置,一套经过了分化的报酬便被分配到这些位置去。有了这个假设,分层的任何系统都需要有一套普遍的意识形态说法。这套说法既解释也传播(这些)系统化了的不平等,诱动人们接受他们身受的不平等是正当的。但是,要令社会地位卑下的人完全接受他们的地位是适当的,在逻辑上是成疑的。社会学又另有一普遍得到接受的假设:人们会设法抬高他们得到的尊敬。但是,这个假定也意味着那些身在被估值低下的位置的人会把(他们身受的)如此不尊敬当作一种惩罚。后果是:有一固有的张力(矛盾)存在于个人抬高尊敬的需求和业已分层的系统的诸要求之间。(Lipset,1975:185)

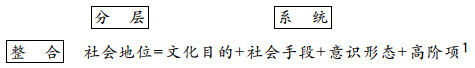

笔者将这段文字的内容以符号学方程式表达如下:

|

1. “整合”就是横向的一行,即整条等式;“分层”是等式的左边部分,“系统”是等式的右边部分。方程式本身就是一个系统,等式每边的项目分别是它的一个子系统(下同)。

若我们将它想象成一条回归分析的方程式,社会地位是因变量,文化目的、社会手段和意识形态是自变量,高阶项(higher-order terms)则包括这些自变量的所有交互项(interacting terms),即文化目的/社会手段、社会手段/意识形态、意识形态/文化目的、文化目的/社会手段/意识形态。笔者称这条方程式为“文化—社会整合”。显然,张力可以发生在社会地位系统的每一个环节(可以是自变量,也可以是交互项)上,《结构与变迁》一文指出的那些张力只是其中一部分。因此,这条原来用来展示社会地位系统如何得到整合的方程式,也给了社会学家全面分析社会张力的机会,即可以逐一研究系统的每一个环节可能有的张力。

就社会地位系统固有的张力,李普瑟对变迁和秩序作了补充说明:

有一个社会变迁和分层理论是功能学说固有的,此理论的一个关键方向就是涂尔干给出的一个解说,即关于(一个难题,这难题就是)默顿(后来)说的“在诸文化目标和达致这些目标的却又被社会地限制的通路之间的诸多疑似矛盾”。2由于任何的复杂社会都无法在强调诸目的和强调诸手段之间得到完全的平衡,各分层系统经常产生压力,令使得个人和分层(strata)(不得不)有系统地背离该社会的文化处方。(同上:186)

2.手边没有李普瑟引用的R.默顿《社会理论与社会结构》的1957年版。R.默顿提的难题应是与涂尔干的“失范”(anomie)概念有关。

涂尔干和R.默顿强调,诸手段和诸目的是否相符会产生服从性或越轨行为。笔者重视这个强调的相关性,但无意作出这样的提议:社会最终是否稳定首要是视乎人们因手段和目的是否相符而满意或失望的程度。如此假设是一个谬误,宾迪思(R.Bendix)和我在几年前已经指出了。(同上:187)

简言之,他同意社会分层中的诸张力可以带来社会变迁,但不同意这些张力必然带来社会动荡。

功能学派把社会分层固有的另一个矛盾,即“强行”,安放在社会阶级系统之中。李普瑟说:

在讨论“诸社会阶级与阶级冲突”1时,帕森斯重申:首先,等级组织的系统意味着纪律和权威(即强行,作者注)担当着一个重要的角色;其次,有一个普遍倾向,即占据战略位置、有权势的人剥削较弱的、处于劣势的人;再者有一分化存在,是诸态度系统、诸意识形态、诸处境定义围绕着职业系统和工具复合体(instrumental complex)2的其他组件(诸如人们跟市场和利润的关系)的结构而作出的。(同上:189)

1.指帕森斯《在新近社会学映照下的诸社会阶级与阶级冲突》(Parsons,1954)一文。1948年12月,为纪念《共产党宣言》发表一百周年,他向美国经济学会(AEA)宣读了此文。他提出一个设想,即把马克思学说收编在他的功能学说之内。这个设想一直指导或影响着功能学派以后的发展,即把阶级冲突纳入结构内的分化。李普瑟的《结构与变迁》便是遵照了这个设想,L.科塞的《结构与冲突》试图摆脱它,却又不是回到马克思学说去。

2.此词来自《阶级与冲突》(Parsons,1954:326),“这些结构元素在我们社会里的整个复合体不妨称为‘工具复合体’。它的三个基本元素职业、交换和财产是难以分割地互相倚傍的”。

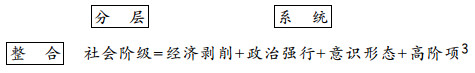

此段文字可用符号学方程式来表示,笔者称之为“经济—政治整合”:

|

3.顺便指出,《社会结构与社会变迁》一文其实没有讨论社会分层固有的第三矛盾,即“利益冲突”,李普瑟大概把它理解为在整合当中诸行动者在目的(或文化目的,或经济剥削)上的冲突。

因此,我们可使用理解文化—社会整合的方法来理解经济—政治整合。应该注意到,剥削是目的,强行是手段。

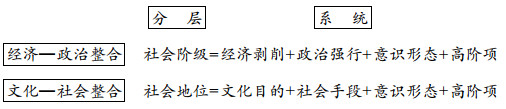

由于社会阶级系统(即经济—政治整合)和社会地位系统(即文化—社会整合)在同一社会整体中并存,这两条方程式也就同时成立,因而可以合并为一方程组,即:

|

我们假定意识形态同时介入社会阶级和社会地位两个系统,因而是同一个自变量出现在两条方程式之中。我们亦可假定同一组高阶项出现在两个方程式中,即高阶项包括了经济剥削、政治强行、文化目的、社会手段和意识形态的所有相互项。李普瑟本人虽未在文中提出这样的假定,不过我们上述的假定符合功能学派的思路,因为这样做其实是罗列了两个系统同时存在时的所有环节,能够做出全面的张力分析。

我们应当注意到,帕森斯的AGIL图形以另一个面貌回来了:A(适应)即经济,G(达标)即政治,I(integration,整合)即社会,L(latency,维模)即文化。帕森斯和斯梅尔塞在其《经济与社会》中便是如此理解的。1功能学派的分层理论其实把社会整体的四个功能作了双重区分,即A和G归入经济—政治整合,L和I归入文化—社会整合,A和L归入目的,G和I归入手段。显然,“目的”和“手段”二词指向行动本身的结构。如此一来,A-G和L-I便标志着行动在不同的整合里所牵涉的不同功能。

1.在该书有一个AGIL图形,标题为“社会的已分化的诸子系统”。其中,A被标明为“经济”(Economy),G“政治”(Polity),I“整合子系统”(Integrative Sub-System),L“潜在纹路维持和张力管理子系统(Latent Pattem-Maintenance and Tension-Management Subsystem)”(Parsons & Smelser,1956:53。)L指向文化,不妨直称之为“文化”。笔者称I为“社会”不是毫无道理的,因为既然社会被分化为四个子系统,其中三个分别是“经济”、“政治”和“文化”,那么,其分化之后的剩余功能只能是“社会”。

李普瑟认为上述组合仅适合解释工业社会的冲突和抗议,而“后工业”社会的张力和叛乱另有源头,他又重回社会学经典去寻找可用的符号。

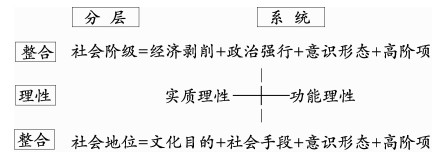

对于分层的诸系统固有的诸张力,功能学派的分析假定了一个根本的矛盾。这矛盾之所以出现是因为只有少量的手段可供人们达致诸普遍地接受的目标,它是一个出现在许多生活范围里的两难。在一个不同的上文下理之中,韦伯和曼海姆假定了(另)一个基本的社会张力。这张力是在行动受到理性两个形式的诸影响中找到的,但两者的影响是互相冲突的。其中的一个形式是“价值合乎理性“,或称为“实质理性”(substantive rationality),是牵涉到有关诸目标或诸终极价值的有意识判断;另一个形式是“目的合乎理性”,或称为“功能理性”(functional rationality),是指向达到一特定目标的手段。换言之,社会要求人们相信一些终极价值是独立于实际达致的可能性之外的,但是社会也要求人们工具的理性,即选择有效的手段达到特定的目标。这两种理性之间的张力被纳入行动的整个结构之中。只有在一套绝对价值的上文下理之中,一个社会才能维持它对理性的诸手段—目的关系的追求,因为这套绝对价值固定并指示着人们对诸手段的寻找。(Lipset,1975:190)

笔者以为,引入“理性合乎价值”和“理性合乎目的”其实是与“后工业”社会无关的,这对理性本来就是在M.韦伯的行动类型学之中,即“价值理性行动”和“目的理性行动”。无论是经济—政治整合,或是文化—社会整合,这对理性行动始终渗透其中,甚至,李普瑟引入这两个符号只是为了弥补功能学派的遗漏。如此说来,这对理性可以符号学地诠释如下:

|

至此,李普瑟的结构—张力论得到了相当齐备的发展。那么,结构—张力论究竟属于哪一类理论研究的成果?笔者认为,从事研究社会世界的基础存在论,其社会实在及其构成的是理论社会学;从事搜罗社会世界的诸案例,并实证分析社会世界辩证关系(行动历程和社会结构之间的关系)的是社会学理论;从事为社会世界1制造诸种逻各斯(logos)(行动历程和象征全域[symbolic universe]之间的关系)的是社会理论。2上述是三种性质不同的理论工作,仅前两种属于科学的社会学(吕炳强,2007:491)。显然,结构—张力论不属于理论社会学。

1.社会世界(Social world),指行动历程、社会结构和象征全局三个社会实在之间的诸关系。

2.李普瑟或许认为他的理论是一个社会理论,而且是社会学理论,因为大多数社会学家把两者混为一谈,不会像笔者那样仔细区分。

那么,它是社会学理论还是社会理论呢?首先,如果有人接受某一社会理论,愿意携带它进入某一行动历程,在进入之前该社会理论在他眼中是象征全局,在进入之后却变为社会结构。但是这个社会理论却不一定会变为社会学理论,因为它作为一个在主体经验之内的社会事实,至多只可能有条件地实证研究,而且有关条件只可能在有关行动历程出现的社会世界(即一个案例)中寻找。相反,一个社会学理论既然是一个案例里的社会结构,只要它被有关参与者携出行动历程之外,它便变身为象征全局,勿庸置疑是一个社会理论。

笔者认为李普瑟讲述的行动者(他带着实质理性或功能理性)是接受结构—张力论的,否则他何必多此一举?某一行动历程的参与者,若其停留在行动历程中,他接受的理论便是他眼中的社会结构;若他暂时离开,它在他眼中便变身为象征全局。李普瑟没有指明究竟哪一类参与者会接受其理论,不过,最关心社会分层各环节之张力的是各级政府官员,尤其是那些担负社会和谐重任的官员。他们在历时性中叙事(即政治强行和社会手段),在共时性中划策(李普瑟在文中没有提及政策工作)。故有理由相信,结构―张力论是管治社会的官员在叙事和策划时最宜于采用的理论,因为它浅显直白,最接近常识,因而也最容易上手。

结构—张力论肯定是一个社会理论。这或许出乎李普瑟的意外,不过他确实忽略了区分象征全局、社会结构和实证性这三种存在论事实。实际上,由于社会学家经常将象征全局当作无名之物与社会结构混为一谈,后者的实证性根本无从说起。李普瑟大概会同意区分行动和结构,前者是主观事实且是客观事实且是可以直接研究的科学对象。

笔者认为,“主观事实”一词只可理解为“在主体经验之内的客观事实”,包含了奥古斯丁在《忏悔录》说的记忆(memory)、注意(attention)和期望(expectation)。因此,社会结构是主体经验(记忆、注意和期望)内的客观事实,是行动过程中的参与者基于共时性的所见;象征全局从根本意义上来说亦不是主体经验外的客观事实,因为参与者虽无注意,却仍有记忆和期望,是暂时脱离了行动历程的参与者基于玄想时间的所见(吕炳强,2007)。质言之,暂时脱离行动历程的参与者虽能对行动历程有所记忆和期望,他不算是一个科学家,其所见也不是科学事实。

另外,对于有关的行动历程,科学家不是奥古斯丁说的注意者、期望者或记忆者,因为他不在现在的现在,不在将来的现在,不在过去的现在。他只从物理时间看出去,所见的是涂尔干事实,这样的科学家不是政策研究者,也不是策略分析家。另一方面,即使政策研究者和策略分析家的本职不是出谋划策,他们却不能不对有关的行动历程有所记忆和期望,不得不像出谋划策的人那样从玄思时间看出去,所见的就是象征全局。对于李普瑟,恐怕政策研究和策略分析都算是科学工作或应用科学工作。他大概会毫不犹豫地把自己的结构—张力论套用在有关的行动历程上,也会十分乐意让有关的参与者采用。

二、分层论作为行政他性 (一) 一个香港的个案1966年4月4日,香港发生了一场示威,6日晚在九龙区演变为一场暴动,驻港英军加入,协助警察执勤。香港政府宣布九龙和新九龙两区由7日清晨1时半至早上6时整执行戒严。7日白天情况恢复平静,晚上暴动又起,军警又执勤,8日清晨情况又恢复平静。政府宣布该两区由8日傍晚7时整至9日傍晚6时整再次执行戒严,暴动迅速平息。平民有1人死亡,8人受伤留院医治,8人受轻伤(无需留院医治)。警察有10人受轻伤。共有1 465人被捕,其中560人获得释放并不予起诉,被起诉的905人中,790人违反戒严令,但无其他罪行。审判结果是323人(成年人)判处入狱,57人(未成年人)被判入儿童院或教养院。

示威的起因是天星渡海小轮公司在1965年10月1日向政府申请航线加价。申请前后,一些民众领袖、民众团体和中文报纸大力反对,指称该公司“赚取暴利”、“服务欠佳”、“垄断”、“带头加价”、“加重穷人的负担”等。最受瞩目的是民众领袖叶锡恩(Elsie Elliot)女士,她发起了签名和请愿行动。面对民众和舆论的压力,政府成立了一个交通咨询委员会负责就天星小轮申请加价—事提出意见。叶锡恩是委员之一,其他委员还包括6位官员和8位市民,主席是非官守人士1。1966年3月17日,该委员会向政府提交了一份多数派报告和一份少数派报告。实际上“少数派”只有叶锡恩一人,其他委员是“多数派”。多数派建议政府批准天星有限度加价,叶锡恩反对。两份报告公布后,民众和舆论依旧大力反对。4月4日上午9时左右,一位青年苏守忠在中环天星码头广场单独举行绝食示威反对加价,支持叶锡恩,但围观者多加入者少,有些加入者转到尖沙咀天星码头示威。5日下午4时左右,警察以“妨碍公众”罪名拘捕苏守忠。示威规模由此扩大,当晚9时15分左右,示威者从尖沙咀天星码头出发,沿弥敦道向北往旺角游行,加入群众越来越多。当夜示威者和平散去。翌日上午苏守忠被送去裁判司“过”。叶锡恩为他签保,苏守忠获释候审。当晚,示威游行再起,人数更多,终酿成暴动。5月3日,政府成立调查委员会。委员会任务如下:“调查(甲)一九六六年四月五日至八日在九龙发生的骚动,(乙)发生骚动之前的事态,及(丙)骚动的原因,并就之提出报告。”(Hogan, et al., 1967:1;何谨等,1967:1)此报告于1966年12月完成,1967年初公开发表。

1.香港政府的委员会一般都由两类人组成,即官守委员和非官守委员。前者本身是政府官员,后者是老百姓,即市民,这是惯例。笔者曾在若干政府委员会中当过非官守委员。

报告分为六篇,其中最后一篇的第二章,即“潜伏的不安或不满的各个据称原因”2,才是笔者关注的,因为其内容正说明了“行政他性”。

2.原文是alleged causes,报告书翻译为“援引的原因”,应为“据称原因”。调查委员会本身是不主动提出原因的,报告书列出的原因都是来自公众人士或有关人等在公开聆讯、书面陈词等场合提出的或见诸舆论的原因,因此实为“据称原因”。委员会的任务是收集和整理这些“原因”,只在有需要之处委员会才决定是否同意或不同意这些“据称”,并就所作决定给出应有的解释。

特别有意思的是,委员会有意识地把自己与社会科学家区分开来。

在本章的以下各段,我们将列明和评论各项因素,这些因素是曾在我们面前提及或作为证供而提出的,并或是经由本港各报章的报导而获得传扬的。……我们纪录这些意见,当然并非表示我们同意各种说法,或同意其中一部分意见。所以,在适当时,我们曾加插我们的评语;但我们得强调指出,这些评语并非专业社会学家3在依据确立的社会学原理4考验各项因素后而获得的评语。它们其实并非专家的意见,而这些意见是受我们对本地社会的知识与经验所局限和渲染,并且是根据我们可获得的,关于实际参与暴动者的动机和人群意态的证供而产生的。(Hogan, et al., 1967:124-125,何谨等,1967:87)

3.原文是social scientists,应译为“社会科学家”。以下对英文译法的纠正均出于笔者的意见。

4.原文是sociological theories,应译为“社会学理论”。

换言之,委员会不认为报告是一个社会学理论,顶多也只可算是一个社会理论。因此,委员会奉命找出的“骚动的原因”只能是在主体经验之外的象征全局,是委员们从玄思时间看出去的所见。事实上,委员们就是在玄思时间里策划。

他们先要厘清政府面对的“对手”是何许人,在该案例中乃是指谁是“滋事分子”?委员会的答案是:青年人,而且是普通的青年人(同上:147-148;同上:105)。其次是要说明“对手”是否有目的、有策略、有组织?委员会的答案是:没有(同上:107;同上:75)。由于此次的“对手”不足以构成威胁,委员会的报告建议便将视角转向了将来可能发生骚动的潜在对手,也就是在玄思时间里从记忆转向期望。

这些骚动并没有任何具体的社会或政治目的,因而很难确定引起这些骚动的根本理由是什么。……可是我们相信,设法确认社会不安的原因,亦即是造成和可能继续造成反社会或背叛行为1温床的社会不安原因,远较详查导致一九六六年四月的骚动的某一特别事件或某等事件,更为重要(同上:124;同上:87)。

1.原文是deviant behaviour,应译为“越轨行为”。

委员会假设了两类潜在对手:一是全香港的老百姓,二是香港的青年人,该假设可以从“据称原因”一章采用的分类法窥见。收集得来的“据称原因”被分为“政治的因素”、“经济上的因素”、“社会状况”和“青年人的特别问题”,前三种原因关乎全香港的老百姓,最后一类原因则聚焦香港的青年人。

对照报告第一篇的第三章“调查的背景”所描述的由战后至此次骚动为止香港的政治、经济和社会状况,实际上,这些分析都在查找社会结构方面的张力点,一是“政治因素”,细分为“欠缺永久性和无所适从”2、“对政府的态度”和“民众对警方的态度”;二是“经济因素”,分为“银行风潮”、“地产的衰退”、“对外贸易的倚赖”、“就业”和“工资及工作条件”;三是“社会状况”,分为“住屋”、“实质及社会环境”1、“教育”(分为“设置学位”2、“教育性质”3和“品德的训练”)和“缺乏小区精神”(分为“种族”和“小区的发展”)。若对照以李普瑟的理论,只有“银行风潮”、“地产的衰退”和“对外贸易的倚赖”可说是逸出其理论之外的。大体而言,“政治因素”可归入李普瑟说的“意识形态”,“经济因素”可归入“经济剥削”,“社会状况”可归入“文化目的”、“社会手段”或“政治强行”。可见,委员会的词汇虽不符合社会学规范,但他们已经在无意中采用了结构-张力论。

2.原文是impermanence and not-belonging,应译为“过客心态和无所归属”。

1.原文是environment:physical and social,应译为“生活空间和社会环境”。

2.原文是provision of school places,应译为“学位的提供”。

3.原文是type of education,应译为“教育类别”。

委员会对前三种原因的分析散见于报告各处,其分析大致可总结如下:许多原因都有一些尚待改善的地方,但是没有一个原因是值得特别担心的,而且所有累积起来的尚待改善的地方也不足以令全香港老百姓起来造反。也就是说,就全港百姓而言,社会结构方面的各种张力,无论是个别的和还是集体的都在警戒线之下,香港政府可以放心。因此,“全香港老百姓”根本不是政府的潜在对手,委员会亦不为此作专门策划了。

但委员会却非常重视青年人问题。第六篇“骚动的近因”和“据称原因”分别以正反两面的言辞说出“青年人是政府的潜在对手”之看法:

本港将来的幸福系于今日的青年,所以,本港的继续繁荣和成就实有赖于这些(青年的特别)问题的解决。本港必须对今日的青年做主要和重大的投资。(Hogan et al., 1967:147;何谨等,1967:104)

由此可得到一项浅显而简单的教训,即是任何一队青年人晚上到九龙市中心巡行,打着有关某一公共争辩问题的标语和高叫口号,都是对公安的一项潜在的威胁。(同上:122;同上:86)

委员会对“青年人的特别问题”有如下的结论:

我们在调查骚动经过期间,由所聆取的证供和所获数据而知道本港青年问题和青年之中的“不满分子”的情况。现在不揣失之过简,将之概括陈述如下:

(一) 有些评论家对青年问题探本寻源,归咎于我们现时的社会结构的分歧4,新旧观点的冲突,或者是青年拥有新的抱负。他们之中,有若干人觉得一项转变1必然会引起复杂情况,所以需要小心谨慎加以处理的,但仍认为如要防止再有骚动事件发生,便要采取严厉措施来克服目前社会结构上的瑕疵2。

4.原文是structural divisions in our society,应译为“分隔”。

1.原文是a change,应译为“改革”。

2.原文是flaws,应译为“裂痕”。

(二) 社会工作人员指出可以在居住环境以及受教育和就业机会较差的情形看出这种分歧。因之,他们强调要提供较佳的受教育和就业机会,改善居住环境,增加青年福利和康乐设施,以及让青年参与社会事务而培养成一种有所归属的感觉。

(三) 另外有一些评论家比较着重所牵涉的个人问题,他们认为解决问题的方法在于更严格的纪律,加强道德训练和品格培养,以及加强传统道德观念的力量和防止家教3和(个人)行为的进一步败坏。

3.原文是family disciplines,应译为“家庭管教”。

(四) 还有一些人则认为这个问题纯然是青年人比较冲动,以及精力和情绪没有适当的发泄所造成的。他们指出需要增加设备,以供进行康乐和有建设性的活动。

(五) 亦有一些人士认为参加四月骚动事件的人并不能代表香港的青年,而且都是非狂即妄的人和匪类。

我们除了不能接纳最后一点意见之外,认为其他的意见,每一项都不无真确之处,我们也认为引起青年人士不满的种种原因,并没有任何一项最为重要,而且消除其中之一或所有这些原因并不能使这项所谓青年问题消弭。4解决青年问题的方法必须对前段所述的最初四项意见及将来会有人提出的其他意见作综合的思考。(同上:146-147;同上:104)

4. “消除所有这些原因并不能使青年问题消弭”一句费解。或许可这样解释:这些都是“据称原因”,青年问题的可能原因可以超出它们。因此,消除了它们并不能使青年问题消弭。

在委员会接受的四项意见之中,只有第一项没有给出具体的改善建议,应该稍作说明。“据称原因”一章有这样一段文字:

若干社会学家的评论,强调青年人已越来越认识本港的社会及经济情况,而且对于他们获得成功的机会有限,以及好像不能实现所抱愿望一事,渐渐感到苦闷。他们推测造成这种情况的理由是传统观念的改变,对社会组织1所抱态度的改变,以及青年和西方观念及思想方式接触后,抱有更大愿望。某些人认为暴动是青年人藉以对社会现时制度2表示不满的不正当办法3,它也是不服从管理4的一种表现。这和在其他不少国家发生过的情形一样。(同上:143;同上:101)

1.原文是structural divisions in society,应译为“社会的结构上的分隔”。

2.原文是current social system,应译为“现时的社会系统”。

3.原文是a deviant way,应译为“越轨方式”。

4.原文是authority,应译为“权威”。

只要我们把“本港的社会及经济情况”一句中的“情况”一词改为“不平等”一词,这段文字的意思便容易明白了。它实际上是说:当香港社会和经济从传统转向现代,青年人越来越察觉到香港在社会和经济上的众多不平等。显然,这不可避免地涉及社会分层(社会和经济的诸不平等),分层上的任何改善都将是艰难的结构改革,近乎革命,委员会没有理由去探讨。在这样的理解上,委员会只好在这个问题上避开具体的改善建议不谈,或者也不愿谈。笔者认为,委员会能够书面提醒政府注意青年人对社会分层(“社会结构上的诸分隔”)的不满,可谓尽责了。

若将二、三、四项意见提及的具体建议集中起来,可得出如下的改善清单:(1)提供较佳的教育和就业机会;(2)改善居住环境;(3)增加青年福利和康乐设施;(4)让青年参与社会事务;(5)加强道德训练和品格培养;(6)加强传统道德观念的力量和防止家庭管教和个人行为进一步败坏。清单的目的明确。消极目的是要减低青年人对社会分层的不满,积极目的是要促使青年人在社会分层当中“安身立命”。

这实际上是给官员们的一张任务列表。显然,只有在确认了分层这个社会实在(这等于是在运用李普瑟等人的分层论)之后,这些任务才显得必要。同时,这些任务只有在社会历史学家斯维尔(Sewell)说的“连续的一刻”,即“实践还未断裂,结构还未转型”时才能执行。5各级官员要向上司保证:社会继续变迁,但不会发生动荡。

5.笔者曾总结他的设想,“断开不断地在实践中出现;无法捂住、忽视和解释的断开便是断裂;除非实践出现断裂,否则结构不会转型;在实践出现断裂之前,不断地在实践中出现的断开又不断地被捂住、忽视和解释掉,结构因而得以再生产连贯的实践”(吕,2007:390)。

反之,在委员们眼中,这张清单隐含着一个由官(政府)向民(所有老百姓,特别是青年人)提出的“处境之定义”,或者更准确地说,一个“答应予以改善”的“处境之定义”。在青年人的眼中,这是一个“由他定义”,是别人向他提供的一个“处境之定义”。委员会当然期望青年人在叙事中面对如此的“由他定义”而做出的“由我定义”符合他们的策划目的(“减低不满”、“安身立命”)。

(二) 概率理论的分析我们可以用概率理论的术语来表达委员会在玄思时间里的策划。设定变量x和参数θ分别为青年人可能提出的定义和委员会可能向青年人提出的定义。委员会的策划可用如下的方程表示:

| $ {\rm{Pr}}\left({{\rm{x, }}\mathit{\theta }} \right) = {\rm{Pr}}\left({{\rm{x|}}\mathit{\theta }} \right){\rm{Pr}}\left(\mathit{\theta } \right) $ |

委员会可能向青年人提出的定义(参数θ)可以有许多个,但是他们只挑选了上述清单所隐含的那一个,不妨以θ0表示。如此一来,青年人在叙事中可能提出的定义(变量x)便受制于参数θ0,即变量x带着参数θ0的条件概率分布,Pr(x|θ=θ0)。委员会期望这个分布的绝大部分概率都落在那些与策划目的(“减低不满”、“安身立命”)相符的定义x上。

这个期望能否实现,首先要弄明白:青年人是不是也会退入玄思时间里去划策?即Pr(x,θ) = Pr(θ|x)Pr(x),其中,x是参数,θ是变量。

由于青年人中大多数并不怀有社会或政治目的(委员会的结论),他们又会被告知委员会挑选的定义θ0(向老百姓公开报告书),而官员又会执行改善列表内的任务,只要青年人在叙事中接受θ0,他们便没有理由在划策中特意挑选某一定义x迫使政府(此词泛指委员会和官员)另行挑选远离θ0的定义θ。这等于说,大多数青年人不会从共时性退回玄思时间。退一步说,即使有些青年真的退出,他们挑选自己的定义x时也不是为了迫使政府挑选某一远离θ0的定义θ,即Pr(θ|x)=Pr(θ)。也就是说,青年人任由政府决定θ =θ0。这大致反映了上世纪60年代香港的官民关系。

其次,如果官员也带入讨论之中,他们的策划便有如下的方程:

| $ {\rm{Pr}}\left({{\rm{x, }}\mathit{\theta |}{\mathit{\theta }_{\rm{0}}}} \right) = {\rm{Pr}}\left({{\rm{x|}}\mathit{\theta }{\rm{, }}{\mathit{\theta }_{\rm{0}}}} \right){\rm{Pr}}\left({\mathit{\theta |}{\mathit{\theta }_{\rm{0}}}} \right) $ |

其中,θ是官员向青年人提出的定义,θ不一定等于θ0,但是只要θ接近委员会挑选的θ0,委员会的期望也大体上能够实现,之后的香港历史也证实了这一点。

最后,官员和青年人会不会把定义θ0都带入各自的叙事之中呢,即官员和青年人的叙事能否分别写成Pr(θ|x,θ0)和Pr(x|θ,θ0)的概率分布?

可以说当时官员的共时性叙事大致如此,因为他们为响应青年人提出的定义x而给出自己的定义θ时,考虑了委员会挑选的定义θ0。θ0是他们行动的政策根据,后来的香港历史应可证明这一点。

但是,青年人在考虑官员们提出的定义θ时,并不会趋于一致,一些青年人不一定能够区分定义θ和θ0,甚至可能不知道有θ0。但是,若他们知道θ与θ0有别的话,又可能充分利用两个官方定义(θ是执行定义,θ0是政策定义)间的差距,而成为难缠的对手。这是上世纪80年代以后香港官民关系的面貌:民是刁民。换言之,我们还是有需要假定青年人为响应官员向他们提出的定义θ而给出自己的定义x时,他们有可能把定义θ0带入考虑之中,即他们的共时性叙事仍可以写成Pr(x|θ,θ0)。

(三) 社会分层的“行政他性”如此一来,定义x是执行官员在叙事中面对的“本地他性”,定义θ是青年人在叙事中面对的“本地他性”,定义θ0是双方在各自的叙事中都要面对的“外地他性”(吕炳强,2007)。值得注意的是,“本地他性”是行动历程中的诸参与者把自己的由我定义在他们之间互相投射而得出的由他定义;“外地他性”不是行动历程中的某一参与者的由我定义,而是响应参与者的召唤从外而来的“由他定义”。重要的事实是,委员会完成了报告后,便解散了,有关委员不再留在行动历程之中,因此,对于叙事中的执行官员和青年人来说,定义θ0是“外地他性”。而且,由于它是由官(委员会)向民(所有老百姓)提出的“外地他性”,笔者称之为“行政他性”。1

1.中国历史上其实不乏例子,最显见的例子是汉高祖刘邦的“与父老约法三章”,有汉一代,始终是官民共识的行政他性。西方社会学一直没有注意到“行政他性”的存在,恐怕是一贯学术思路导致的“视而不见”。

可见,在某些条件下,社会分层(社会结构)的行政他性是独立于参与者(行动者、能动性)的,而且是其主动考虑的。

首先,行政他性本来就是外地他性,行动历程中的参与者不得占为己有。谁占有它,它便成为谁的由我定义,它虽处于参与者的主体经验之内,却是独立于他者之外。其次,出于维持社会分层(保证“社会继续变迁,但不会发生动荡”)的目的,“官”不得不向“民”提出行政他性。社会分层通过能动主义式特征化(即采用概率理论术语)转换为所有的参与者在叙事中自己提出的“处境之定义”(x或θ),而行政他性却是他们在提出自己的定义时不得不考虑的参数(定义θ0)。社会分层因而呈现出一副新面孔,即真实性(realness)及其参数的二重性,定义x和θ都是“真实的”真,定义θ0却是“参数的”真,因为它是有份界定定义x和θ的真实性的参数。因此,行政他性是社会分层不可缺少的一个构成组件,也是社会分层的一个方向。再者,行政他性之所以能体现为外地他性,条件是提出这个“处境之定义”(θ0)的有关参与者(如委员会)必须在提出定义之后永远从相关的行动历程中消失。这就是行政他性得以成为社会分层的自主性的必要条件。如果缺乏这点(即委员会不解散而继续“发挥余热”),社会分层便不会有自主性。

经此论证,“能动性-结构”难题已在此个案中以“真实性及其参数二重性”的方式得到了化解。

三、用世之理论(代结论)李普瑟梳理出的结构-张力论令人感到那不言之中流露出“用世之志”:该理论与负责维持社会和谐的官员的关怀是如此地不谋而合,而且是其仅凭常识和直觉便能轻易掌握的。笔者甚至认为,这个理论不过是惯常的所谓“公共行政”(public administration)的理论化,特别是理论涉及的各类参与者,即使是作者没有指明,官员、社会运动家和老百姓都能够自行对号入座。回想起来,这可以说是功能学派的一贯作风。1

1.这不是讥讽,有志于用世的社会学家的理论本来就如此。

按照笔者(吕炳强,2007)的分类法,结构-张力论肯定是一个社会理论,不属于科学的社会学(只有理论社会学和社会学理论是科学的社会学,社会理论不是)。但是,我们其实也可以证明,在某些特定的条件下,这个理论可以得到实证性。因此,李普瑟的理论也是一个有条件的社会学理论(这不是低贬,社会学理论只能有条件地拥有实证性是常见之事。2只有科学家才会关心一个理论是否拥有实证性,有关行动历程的参与者是不会关心的。笔者认为,即使是社会学家,只要他有用世之志,他对有关的行动历程必须有所记忆、有所期望。他其实也是一位参与者,只是当时不在行动历程之中而已,他只能放弃严格的科学追求。可见,M.韦伯的“以科学为志业”与“以政治为志业”之区分再次呈现。

2.实证性即涂尔干实在,是科学家制造出来的科学实在(吕炳强,2007:295-296))。

结构-张力论原本是一个象征全局(在当下时刻之外对行动历程的解说),但当官员真的将它引入时,它便成为有关行动历程的社会结构(在当下时刻之内的解说)。笔者认为,在个别案例(不是社会理论,便是社会学理论)中,社会结构总是以“他性”的面目3出现在行动历程之中。在本文的案例中,它更是以“外地他性”的面目出现。“外地他性”是由某些参与者的呼唤外来地而形成的处境之定义(由委员会执行调查,得出结论,并提出改善列表,完成任务后解散)。对所有参与者来说,无论其在行动历程之内抑或之外,即无论其是在叙事抑或是在划策,外地他性始终“参数的”为真,即它可以非“真实的”真,却不得不被列入考虑之中。这意味着一个社会理论一旦为掌权者用作社会结构,有关行动历程的所有参与者(包括官员和老百姓)都无法不陷入布迪厄所说的“共谋”(complicity)之中。这就是宏观社会学所指的“社会结构”。

3.这是“社会结构犹如他性”的论旨。

“外地他性”之外,还有“本地他性”(官员们界定的处境是老百姓的“本地他性”,老百姓界定的处境是官员们的“本地他性”),也就是微观社会学所指的“社会结构”。“外地他性”的存在往往十分脆弱,需要有关行动历程的所有参与者时刻维持,一旦被参与者占为己有,它便变为他的由我定义,同时也变为那些承认他占有的参与者眼中的“本地他性”,而非“外地他性”了。这就是西方社会说的“法律必须凌驾所有人之上”和“政策必须对所有人公平”背后的社会学原理。

Hogan, Michael J. P. et al. 1967. Report of the Commission of Inquiry into Kowloon Disturbances, 1966. Hong Kong: Government Printer.

|

Lipset, Seymour Martin. 1969. Revolution and Counterrevolution: Change and Persistence in Social Structures. New York: Basic Books. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA00698582

|

Lipset, Seymour Martin. 1975. "Social Structure and Social Change. " In Approaches to the Study of Social Structure, ed. by P. M. Blau. New York: Free Press.

|

Lui Pingkeung. 2007. "Social Structure as Otherness. " In Selected Essays from Asia, edited by Cheung Chanfai and Yu Chungchi. Bucharest: Zeta Books.

|

吕炳强. 2007. 凝视、行动与社会世界[M]. 台北: 漫游者文化事业股份有限公司. Lui Pingkeung. 2007. Stare, Action and Social World. Taipei: Striders Cultural Enterprises Co. Ltd. |

吕炳强. 2008. 现象学在社会学里的百年沧桑[J]. 社会学研究(1). Lui Pingkeung. 2008. "The Vicissitudes of Phenomenology in Sociology in Last Century. " Sociological Studies(1). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200801005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Parsons, Talcott. 1954. Essays in Sociological Theory. Glencoe, Ⅲ. Free Press.

|

Parsons, Talcott and Neil J. Smelser. 1956. Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory. London: Routledge & Kegan Paul.

|

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30