信息通信技术(ICT)是一种通用技术(GPT),能带来经济与社会运行的根本性重构。与增量式的技术进步(技术变革幅度较小并可以预期)不同,通用技术意味着根本性的变革,它所带来的是技术发展的里程碑式的跳跃(世界银行,2007:8)。随着上世纪90年代信息技术在发达国家大规模地快速应用,这些国家普遍开始探索运用先进信息技术来提升公共部门的治理效能(其内容包括更为及时地“按需”提供公共产品、改善与公民社会之间的关系、突破传统科层制的结构约束),同样,中国政府也在打造“数字政府”方面表现出了高度的积极性。与此同时,越来越多的官员和学者对运用现代信息技术来提升政府治理能力表现出了极大的信心,比如,美国前副总统戈尔就曾多次指出,“信息技术有助于提高政府效率和服务水准,并能有效地防止官僚主义和官员腐败”。可见,技术治理1开始成为现代政府改革的方向和必由之路。然而,随着种种实践的不断深化,越来越多的研究发现,现代信息技术的引入,虽然对传统科层结构带来了许多挑战,但并不必然会促使公共部门“扁平化”进而提升组织效能(Heeks,2001;World Bank,2006),这也迫使研究者进一步追问,技术治理“何以可能”?它的运作机理究竟如何?

1. “技术治理”在近年来国内社会学、政治学的相关研究中正在越来越多地被提及,其内涵可以从两个层面来理解:第一个层面是现代国家通过引入新技术——尤其是现代信息技术,来更好的提升自己在公共管理和公共服务中的效能;第二个层面指涉的是国家在实现自身管理目标时,其管理技术、治理手段正在变得越来越“技术化”(如:可参见渠敬东、周飞舟、应星.2009.从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J].中国社会科学(6).)本文主要是在第一个层面上来理解和阐释“技术治理”的内涵。

最初的研究几乎都聚焦于信息技术对传统组织结构的影响(或者说“再造”),研究者们倾向于认为:现代信息技术有可能对工业时代以来广泛应用于各类组织的科层制层级结构产生重大挑战,并使现代组织更趋于扁平化。这类理论观点最早兴起于美国工商业史研究,并成为开启“后钱德勒”时代(Post Chandlerism)研究的标志,比如Lamoreaux等(2003)在《超越市场和科层制:走向美国工商业史的新综合》中提出,“在19世纪后半期(即第一次市场革命时期),伴随着铁路和电报的扩张,运输成本和通信成本的下降,管理科层制替代了其他形式的经济协调机制,作为响应,各类企业向前整合营销体系并向后整合(原材料或配件)供应体系。但是在计算机时代,随着运输以及(特别是)通信成本的不断下降(第二次市场革命),各类企业所做出的响应是从大型企业集团(conglomeration)和垂直一体化中撤出来,日益将他们的管理科层制协调替换为长期关系协调”。相似的理论观点很快在政治学、社会学等领域中扩散,比如,政治学家赫克斯(Heeks,2001)认为,“现代信息技术的应用有可能打造一个全新的灵敏反应政府,而这恰恰是扁平化的另一种形态”。

随着研究工作的深入,越来越多的学者发现,早先的憧憬——信息技术带来现代组织结构的根本性重构——似乎是一个值得深入推敲的问题。因为这一时期的大量研究发现,信息技术在改变现代商业和公共部门运作的同时,也被组织原有结构所形塑和修正,换句话说,技术变得不再纯粹(至少和实验室技术大不相同),而是和人为的社会建构掺杂在一起作用于现代组织。持此类观点的学者重新拾起“技术的社会建构论”传统,他们指出,在新技术与组织的相互作用中,组织建构了技术系统并赋予技术系统以意义(Sproull & Goodman,1990)。在论及新技术的未来走向时,一些学者甚至不无担忧地指出,“即使信息技术为效率增长提供了可能,系统和结构依然抵制变化,因此依托新技术革命而带来组织革命的美好前景可能不会实现”(Motrton,1996)。

由于单纯在理论和形而上层面讨论太容易让人产生“似是而非”的判断,因此,许多研究开始掉转信息技术与结构之间的简单因果箭头,而将探讨的焦点集中在信息系统和组织安排在设计和使用的灵活性方面,这挑战了那些更趋决定论(无论是技术决定论还是社会建构论——笔者注)的观点(芳汀,2004)。换言之,这些研究更倾向于在新技术与组织互动的机制层面讨论问题,并借助这种分析对两者的复杂关系作出更为深刻的洞见——这有助于在实践层面加深人们对“技术治理何以可能”这一课题的进一步认识。

本文试图从信息技术与组织结构间互动机制的角度来展开研究,进而对中国政府改革进程中信息技术促进公共部门革新的方式和路径做出较为深刻的分析。文章试图追问以下一些富有意义的问题:信息技术是如何改变(优化)政府组织运行的?它从哪些环节切入?它与原有结构之间的复杂互动关系如何?在什么意义上它遇到了已有结构的挑战?本文在实证研究的基础上,进一步发展了S.巴利和简·芳汀关于新技术与组织互动机制的模式化分析框架,尝试建立了技术-结构的时间序列互动分析模型。

二、研究视角的转变:从结构碰撞到机制互动现代信息技术的广泛应用是20世纪80、90年代之交的事情,从这个意义上说,诸如“信息技术如何影响现代组织运作?如何推动公共部门的治理革新?”之类的问题,在漫长的组织研究史中确实可以说是新问题。当学者们试图对这一问题做出深刻分析时,他们回顾已有研究基础,并首先从“技术与组织”这一多产的经典研究领域汲取理论洞见和灵感。

“技术与组织”可谓早期组织研究中的核心领域之一,经过数十年的沉淀与积累,该领域产生了许多经典研究。早期的研究主要是在“结构碰撞”的层面理解技术对组织的影响,即将技术和组织都视为某种结构性载体,而把两者的交遇看做是相互碰撞以及修正对方逻辑的过程,比如:“技术决定论”倾向于把新技术看作某种会引发人类社会调整的刚性结构(宋朝龙,2007);而“社会建构论”则倾向于把技术看做是社会和历史建构的一种结构(Child,1972)。

20世纪80年代以后,关于新技术的研究开始采纳更为综合的理论视角,研究者倾向于把技术与组织看成是在结构上相互构造的两种力量,即形成了一种“互构”的分析思路。该思路比早期的“技术决定论”或“社会建构论”显得更灵活且贴近现实。历史社会学家Hugues(1994)认为,社会建构主义和技术决定论在解释复杂的技术变化时都存在一些弊病,而用他提出的“技术势头” (technological momentum)概念却能完成解释任务。这个介于社会建构主义和技术决定论之间的概念,认为技术既是原因也是效果;社会的发展塑造了技术,但也被技术所塑造。奥里可夫斯基(Orlikowski)提出了一种更综合的分析框架,并对吉登斯的社会结构二重性(duality)概念加以修改,将其用于技术和组织关系的分析之中,他总结了这个概念所包括的两个前提:首先,技术表现二重性——既是产品,也是客体;其次,即使经历了具体化过程,技术在各自的“解释灵活性”方面也各不相同,即人类代理人通过与技术的相互作用(从自然和社会两个角度)可以改变技术的潜力。

技术与组织相互建构的观点体现出了更为强大的解释力度,但问题的关键在于,如果不发展出更为细致的分析框架,单纯在“谁影响谁”的层面上讨论“变化是什么”则仍然是与事无补的。正因为S.巴利有感于这种研究现状,他曾感言,“在经历了多年的研究后,那些关于信息技术影响组织的经验证据也不过是含混不清甚至是矛盾的”(巴利,[1986]2008:186)。一些学者进而开始对已有研究进行反思,转而在信息技术与组织之间的互动机制层面讨论“这些变化究竟是如何发生的”(邱泽奇,2005)。

S.巴利(Barley,1986)对医院的两个放射科各自在最初引进计算机X射线扫描仪(CT)时的内部秩序变化进行了研究。他认为,从实际效果来看,新技术不是决定因素,新技术的引进是重新构建技术系统的“一个理由”。“扫描仪引起了变化,因为它已经成为社会客体,其意义也就由使用的环境来定义” (巴利,[1986]2008:213)。S.巴利还指出,放射专家和技术专家之间的互动会随时间而变化,因为既定的可判读“代码”的顺序是在不断变化的。由于背景环境、专业背景以及互动方式的不同,不同结构中的识别结果也会不同。

许多学者认为,S.巴利的这篇论文(下文统称“巴文”)最重要的学术贡献是发现技术只是触发而不是决定了组织结构的变迁。但本文认为,巴文的贡献还在于进一步发展出了研究技术与组织相互影响机制的操作性框架,为观察信息技术与组织结构之间的互动提供了一种非常重要的“历时性”视角,这有助于研究者更好地观察两者之间的互动机制。S.巴利在CT扫描仪案例的研究中,引入了一个很重要的分析维度,即作为理解情境关键要素的时间段。他在回顾已有研究的基础上发现,“解释组织的变迁和稳定性一样,都需要建立一个结构化过程的时间模型”。在考察技术对组织的影响时,该时间模型尤为重要,因为技术虽然为组织调整创造了条件,但这种调整的意义可能一时还不会显现,然而随着组织对其处境重新界定,就会有缓慢的改变。因此,S.巴利(同上:189)试图通过建立连续性结构化的组织变迁模型而非共时性结构化的组织变迁模型来扩展其研究。

笔者认为,相对于S.巴利的研究所最终得出的结论而言,其方法上的贡献长期被低估了,即他提出的观察技术进入组织并引发变革的研究框架(“结构化过程连续模型”)为后来的研究者突破“技术决定组织,组织决定技术”的逻辑循环辟出了一条蹊径。这种研究框架由于运用了“历时性”分析视角,因此得以使技术与组织结构间复杂互动的过程呈现出来。它使我们看到,技术对组织的影响(以及组织对技术运用的界定)并非是在一次性的简单互动中实现的,而是处于一个时间流中,经由多次反复互动才最终形成。从这个意义上说,离开了多个彼此互为因果的时间之流去讨论两者之间的相互影响显然是不明智的。

|

注:逐渐加深的背景表示结构化的累计效果 图 1 结构化过程的连续模型 |

S.巴利的研究虽然丰富了对技术与组织互动机制的认识,但仍未回答一个关键性的问题,技术与组织间互动的实质是什么?如果说,S.巴利的研究为分析信息技术与组织之间的互动机制提供了一种“形式”上的新思路,那么,简·芳汀的执行技术分析框架则为人们更好地洞察技术与组织之间互动的“实质”提供了一种新视角。简·芳汀(2004:109)在研究现代信息技术作用于美国联邦政府以及陆军的过程中,始终关注以下一个核心问题:作为一个变量,技术处理和传播所产生的根本性变革,以什么样的方式影响着既有制度结构?换一种表述的话,这个问题也可以被表达为:信息技术的执行是怎样加强或削弱制度所构成的束缚?围绕上述问题,简·芳汀提出了执行技术的分析框架(见图 2)。在该框架中,信息技术被看做是内生的——在设计和应用的过程中,信息技术被不断改变。她区分了客观的信息技术(objected technology)和被执行的信息技术(enacted technology),前者包括因特网、其他数字电讯传播技术、硬件和软件,而后者则包括用户对技术的理解以及技术在特殊情境中的设计和使用。之所以强调“执行技术”这个概念,是因为信息技术不同于制造技术或生产技术。相比之下,信息技术灵活开放得多,更容易被拆分,而且可以作无数种设计和使用;工业技术是肌力,而信息技术是大脑和神经系统;工业技术取代的是胳膊、手和肌肉,信息技术替换的是传播、思考和计算。因此,对信息技术不能单纯从客观技术指标的角度来理解,而要考察它在执行过程中实际上被嵌入了怎样的制度“思维”和组织“印记”。

|

图 2 执行技术的分析框架 |

在简·芳汀看来,当某种客观的信息技术被引入组织内部时,必然会受到既有组织安排和制度安排的影响,它在某种意义上被后两者所“嵌入”。制度和组织使得信息技术得以执行,反之,信息技术会改造组织和制度,使之更好地适应技术的发展。通过现行组织安排和制度安排的中介作用,新的信息技术得以执行,即被理解、设计和使用,但对于组织安排和制度安排而言,这些“执行技术”具有自身内在的逻辑和偏好。这多重的逻辑就体现在日常运作、官僚政治、规范准则、文化信仰和社会网络中。在她的研究中,“执行技术”是理解组织与技术互动的关键,而这种“执行技术”的塑造与形成其实是不同制度逻辑相互影响的过程,由此,她就把技术与组织间的互动带回到制度分析领域。换言之,她为观察技术与组织的形式互动机制注入了新内容——制度性因素。

上述两人的研究从不同角度打开了分析技术与组织互动的新视角,前者引入了“时序”这一分析维度,后者将技术与组织的互动重新带回制度分析领域。从某种意义上说,不同的研究思路背后其实暗含了组织社会学不同发展阶段的理论旨趣:对于S.巴利及其同时代研究者而言(身处1980年代,初步感受到新技术对社会变迁的影响),他们或多或少都受到吉登斯的结构二重性理论影响,因此,当他们讨论信息技术之于组织变迁的影响时,更多地关注的是如何在行动-结构的时空连绵中“捕捉”技术的独特作用机制与轨迹,相比之下, 技术自身的特质反而或多或少被忽略了;而简·芳汀的研究所处的时代(1990年代后期,正是美国联邦机构大力引入信息技术构造虚拟政府之际),是一个信息技术快速绽放出其夺目光辉的时代,同时代的思想家如曼纽尔·卡斯特等,都是从信息技术的特质出发来理解新技术革命的宏大社会影响的,简·芳汀显然也深受这些研究的影响,因此她更倾向于从“内生”的角度去理解信息技术在执行时被赋予的结构性内涵,并观察执行技术又是如何进一步作用于已有结构的。

就此而言,这两种侧重点各有不同的研究视角,恰恰为人们更好地管窥技术治理的运作机制提供了一个互为相倚的分析思路:S.巴利的“时序”分析提供了历时性的观察框架,并将技术植入组织的过程理解为前后相互影响的不同“片段”之组合,这恰恰有助于更为细致地观察执行技术在不同阶段的制度内涵;而简·芳汀的制度分析则提醒人们注意,在技术与组织互动的每个阶段都要注重技术自身制度逻辑与组织结构暗含制度逻辑的相互修正与影响。不过,如果简单地将S.巴利和简·芳汀的研究框架进行叠加,一些关键的问题仍得不到较好的解答,比如,不同阶段技术与组织的互动是否存在一般性的特点?不同阶段技术与组织之间互动的逻辑是什么?为什么有些技术可以被组织结构很好的吸纳、接受,而另一些则不行?

要进一步追问这些疑惑,就需要对技术植入组织的过程进行全景式的深描,细致地分析两者间互动机制的演化形态,梳理不同时期两者互动的核心组织议题,并在此基础上划分相应的互动阶段,进而思考不同阶段间的相互影响在多大程度上决定技术植入组织的效能。本研究试图以上述思考,通过实证观察进一步对已有分析框架予以发展。

三、个案与研究发现L街道始建于1988年10月,街道总面积1.99平方公里,规划人口10万。总的来说,L街道是一个正在建设与发展中的纯居住区,其居民结构在20世纪80年代末90年代初主要以工人群体为主,最近几年居住结构有了一定的变化,但普通市民仍是其居住结构中的主要构成部分。

从2000年起,L街道一直在探索提升公共服务能力的有效路径,其焦点是加强政府公共部门间的协同水平。2005年,街道建立了第一个“一门式”中心,当时其核心理念是要减少百姓奔波于多个部门间的烦恼,提高行政部门间的协同水平。但客观地来看,这一时期的“一门式”中心只是在街道原劳动保障事务所的基础上扩大了服务设施的建筑面积,将其他相关为民服务部门(如民政、计生等业务科室)迁入而已。

这些部门聚集在一处,避免了居民为一件事情在多个“门”之间来回奔波,但不同部门之间的业务并未整合,每个部门常常“各自为战”,在许多需要协同处理、信息共享的领域(比如,居民低保的申请与核实需要劳动和民政共同协同),各部门的快速协同能力仍较为有限,往往是按照传统方法不定期人工相互查询资料,因此许多审批事项仍需要较长时间才能办结。从2006年开始,L街道被上海市有关部门定为第一批运用现代信息技术来提升服务能力的“一门式”服务中心试点。自此,现代化的信息技术开始被引入该“一门式”中心。

本文的分析将聚焦于以下四个环节:首先,本文将通过对一个更宏大的结构层面的描述来帮助读者理解新一代信息技术引入L街道一门式服务中心所试图解决的体制结构性问题;其次,本文将呈现出现有结构选择技术方案的思维逻辑;第三,研究将重点关注被选择的新技术如何融入组织现有的结构;最后部分的分析将着力观察已经“扎根”的新技术如何不断影响组织的运作,进而发挥技术治理的效能。

(一) 作为新技术相对面的既有结构当本文试图分析技术治理的运作机制时,首先必须将“理解既有结构的特征”作为分析的基点,因为唯有如此,才可能更深刻地洞察技术与组织互动所面临的核心问题。

经过近二十多年的发展,中国政府各部门围绕着社区服务形成了一套规模巨大的组织体系。这个组织体系主要由两部分构成:第一部分包括由从中央各部委到地方各委、局构成的政府“条线部门”,它们凭借其专业力量承担着社区就业服务、社会保障服务、救助服务等职能;第二部分包括省、市、区(县)的“块”上的地方政府部门,它们根据本地区的实际情况和居民的需求,提供或组织各种内容丰富的综合性社区服务,它们同时也为“条线”部门的服务提供支持和保障

在社区服务的过程中,上述两个组成部分常以一种非常复杂的机制交错结合在一起。“条”上行政部门负责大量社区公共服务的供给,但它们自身的组织力量并不完全“落地”,除了公安部门外,大多数供给社区服务的“条”上部门只在区这一级的层面上设立机构,在街道和居民区层面上则需依靠“块”上的力量来提供信息、接受居民服务申请以及进行审批。有时为了更好地完成工作,“条”上部门还需要“块”上机构帮助整合其他平行的“条”上资源。“块”上政府机构离开“条”的资源和专业指导也无法为社区提供充分而有效的服务。

对L街道来说,整合各部门的行政资源,使它们能有效地进行合作就成为提升社区公共服务供给水平的重要路径。

然而,客观地来看,这种高效合作在体制和制度架构上仍然面临着一些困境,即虽然街道办事处(及社区党组织)被赋予了协调整合其他行政单位的权威,但这种权威的有效性却常常处于不稳定状态。这是因为街道党政部门的协调整合权大多是由市、区“块”上党政机构授予的,而社区中的“条”上行政机构的行为(包括人事任免)则更多地受到上级“条”上组织的管理,从某种角度来说,这种协调整合权更多地是一种“合法性”意义上的,而非实际管理层面的。

就此而言,如果我们把L街道由多个行政单位共同构筑的公共服务体系看作一个整体性结构的话,那么这个结构具有以下三方面的特征:

(1) 主要行政协同单位之间不存在明确的科层结构。L街道辖区范围内的主要行政协同单位虽然要接受街道党工委和办事处的领导,但这种领导并不建立在明确的科层层级结构之上。这一方面意味着,在横向协同过程中,谁是领导者,谁服从谁的规则常常是不明确的,另一方面也意味着横向协调的成本有时常常会较大。

(2) 各单位的管辖权皆有清晰的界定,超越此范围的行为可能会造成压力。在过去十多年时间里,在“规范行政行为”精神指引下,大多数行政部门的管辖权限都得到了清晰的规定,这些行政部门往往会本着“有所为”和“有所不为”的态度来应对日常生活中提出的服务需求。值得注意的是,在管辖权限被明确界定的背景下,越权行为(即便其是出于一种公心或善意),会被视为一种危险的举动,因此大多数行政部门往往不愿意超越自己的授权范围而行动。这常常会成为部门合作困境的一个重要原因之一。

(3) 同时存在着的多种含糊的规则体系为协同作业提供了前景不明晰的指向。当“条”、“块”机构由于为民服务而需要彼此合作时,首先面临的问题是:“遵循什么规则?”由于“条”与“块”内部的管理条例彼此有异,各自的注意力分配结构不同,因此常常会围绕着合作规则的确立而产生复杂的互动,在互动过程中,由于不同的规则体系为协同提供了前景不明的指向,故在一定程度上使协同问题变得更为难以把握。

L街道公共服务领域的结构性特征,使不同行政部门之间的高效协同面临着许多困境。其实,这个问题也是与中国政府体系中一直暗含着的一种内在的“结构性紧张”相关的。

从某种意义上说,中国政府是以科层制和某种松散网络相结合的方式组织起来的,其科层制特征体现在权力和资源的分级配置上,而松散的网络则表现为条与条之间、条与块之间相对封闭而又保持协同的结构形态。1以这种方式组织起来的中国政府,从1949年至今一直面临着两个重要问题,一是如何在保证科层体系中较高层级对较低层级有效管控的前提下充分发挥下级部门的灵活性,二是如何在保持科层制整体特征的前提下,使内部网络以更高效率运作。由于这两个重要问题中都暗含着完全相反的改革取向,当中国政府以传统的分权、分税、部门重组等手段试图调整内部结构时,这两种完全相反的取向就会以一种矛盾的形态呈现出来,最后表现为“一放就乱(赋予网络更多灵活性,但却导致自上而下效率的受损),一收就死(提升了自上而下效率,但网络的灵活性和活力大大受损)”的格局。

1.澳大利亚学者Audrey Donnithorne曾用另一种表述称其为“蜂窝状”结构。

简言之,今日城市基层社区中“条”“块”行政部门所构成的政府公共管理与服务体系可以被看做是中国政府体系的“缩影”与“分形”。就L街道的情况而言,自20世纪90年代中后期以来社区行政部门的改革实际上一直徘徊于两种制度取向所推动的运动之中,即一方面为了促进不同部门间的横向协同,打造一种“无缝衔接”、“敏捷服务”的基层公共服务体系,就有必要更好地构造不同部门间的横向互动网络;另一方面,这种横向网络的建设又往往会干扰甚至危及单个行政体系内自上而下的权力运作,因而会引发相应的反弹,而反弹的结果是对已有横向协同制度安排产生反作用,使其受到削弱,这又势必会在新的层面提出新的横向整合问题,由此,形成了一种循环。

基于上述分析,我们由此发现一种基层行政体系在科层与网络两极间长程运动的动态过程,从这种过程的视野来看,既有研究提出的“以块为主”或“条强块弱”不过是这个长程运动中特定横截面的解读罢了。在这种背景下,如何有效提升不同行政部门的协同效率,打造一个“敏捷服务”的政府就应当被看作是一个更为复杂的问题。

(二) 新技术引入与制度“偏好”在对既有体制结构有一个相对清晰的认识后,现在让我们聚焦于L街道引入信息技术建设数字化一门式服务中心的运作过程。

作为一个较晚引入信息技术解决方案的街道,当L街道管理层萌生用新技术来推动既有一门式服务中心改革的意图时,其至少面临着三种技术安排上的选择。

1. 方案一:自有数据库支持下的协同整合模式该技术方案最早在上海中心城区的W街道得到应用,其后J街道进一步改进了该技术方案的实现框架。

该模式的技术原型来自发达国家(如芬兰、新加坡)电子政务实践中的“后台信息共享模式”。“后台信息共享模式”强调公共服务顾客导向的价值取向,它赋予了公共服务受理的前台较强的信息共享能力,包括前台顾客数据的收集、整理和定位存储,后台政府数据和已储存顾客数据的索引、定位等。在这一技术模式下,无论是政府信息的简单提供,还是双向信息的交流以及事务处理中需要调用其他部门已经采集的顾客信息,都可以在已有信息中准确、快速定位、提取,并最大限度地保持数据的唯一性、准确性(李靖华,2006:65-66)。图 3给出了从传统服务模式到“后台信息共享模式”转换的示意图:

|

图 3 后台信息共享模式 |

在技术研发部门和有关主管部门的参与下,“后台信息共享模式”在上海的社区服务实践中得到了新的扩展,扩展的方向主要包括三个:

方向一:健全、优化街道内的相关网络。通过加载安全设施的社区网络,把“一门式”服务中心的前台受理和后台各业务部门之间连接起来,把街道与区有关部门连接起来,从而实现信息的高速传递和同步化。

方向二:研发、设计专业运作软件。系统整理不同业务部门间的工作流程并进行优化,然后把这种对流程优化、整合的结果反映到软件的窗口、命令和菜单中去,从而通过训练服务中心人员使用软件的方式,强制性地在工作中引入新流程。新设计的软件要强化对服务的质量控制、促进部门间的快速协同。

方向三:建立基于自有数据库的社区事务服务综合管理平台。这一点也是该方案的一大创新,采用该技术方案的街道建立了以公安部门人口管理系统为模板的实有人口数据库,并在此基础上建立了综合管理信息平台。在该技术方案的推广方看来,这一平台的功能是重要的,通过它,街道不仅拥有了强大的辅助决策数据系统,而且还可以通过这个平台,在几个业务条线之间进行资料的快速查询和信息共享。

从使用效果上来看,运用该技术安排的W街道和J街道都在很短时间内提高了行政部门的协同效能。更重要的是,由于该技术方案在街道层面自建了基于人口数据库的社区事务综合信息平台,因此它客观上可以通过街道自己导入信息,以不断更新的方式为不同部门协同和资源共享提供支持,而不必依赖其他条上部门的数据支持。从这个意义上说,该技术方案似乎比较彻底地解决了数据整合、共享和部门协同的问题。

2. 方案二:网络联动支持下的协同整合模式如果说前一种协同整合模式的核心与灵魂是街道自建的数据库系统,那么第二种方案的核心则是灵活的网络互联、共享技术。

第二种技术方案的原型是发达国家电子政务发展中的“过程集成模式”(该模式在美国和澳大利亚有较好应用)。在“过程集成模式”中,电子政府同样被分为接受公民事务受理的前台和部门协同解决问题的后台。前台作为一个虚拟的、统一对外的服务窗口,承担起公众请求的接受和最终服务结果的返回;后台作为各个实际的服务流程运作环节,由各职能部门内的相关执行结构和人员组成,负责具体的服务执行。通过这种安排,公民与后台被完全隔离开来,只需要与前台接触即可。而后台各部门之间的密切协同则建立在网络技术的协助同步基础之上(换句话说,以网络联动来实现部门联动)(李靖华,2006:89)。图 4呈现了从传统服务过程模式向“过程集成”模式转变的过程:

|

图 4 从传统服务到服务过程集成模式 |

总的来说,这种技术安排更注重通过网络联动(技术术语为:“关联技术”)在相关条线的专网间建立协同和数据整合机制。

在实践中,网络联动支持下的协同模式在许多街道都有相对成功的运行经验。L街道的考察人员发现:该系统的最大好处不仅仅在于其技术先进(毕竟,对实践部门来说,“先进”本身不是目标),还在于它在促进部门协同的同时能减少许多额外的投入,比如,相对于前一种技术安排而言,它不需要街道再花力气去维护自己的数据库平台。

3. 方案三:一种折中的技术安排如果说在前两种技术方案中,第一种更强调在街道层面建立整合的数据库,而第二种更强调在不同政府部门间建立起灵活先进的网络联动机制,那么,第三种技术方案则似乎更像是一种折中的选择。它同时要求在街道层面建立数据整合体系和网络互联(整合)机制,但在两方面所实现的功能都相对有限,整体技术安排趋于保守。

首先,就网络互联机制而言,第三种技术方案提供的网络技术并不足以支持不同行政部门之间专网的动态关联。其基本思路是,在街道层面建立一个专网整合服务器,以其整合各个专网的数据(见图 5)。

|

图 5 网络整合方案 |

如图 5所示,第三种技术方案运用专网整合服务器把各个专网整合到街道层面。但这种整合并不能直接进行各专网之间的实时数据交换,而只是将这些专网共同接到同一个虚拟平台之上(这和第二种方案有很大的不同,后者可以在整合的同时直接进行不同行政部门专网间的数据同步),各专网之间仍然是彼此封闭的状态。在该方案中,数据信息之间的共享还需要第二个步骤才能解决,这就是运用装载专门软件的一门式服务器来进行信息协同。

当劳动、医保等专网被整合到专网整合服务器后,技术设计方通过一门式服务器来读取这些信息,同时提供数据整合与共享功能。一门式服务器运用社区事务受理软件的数据库支持SQL Server数据库和Oracle数据库,可更大限度地整合不同部门的数据库,保持数据的统一性、完整性和一致性。其中,专门设计的社区事务受理软件可以在读取专网数据的过程中实现以下功能:与上海市民政信息系统之间的信息交换;与上海市劳动保障信息系统之间的信息交换;与上海市医疗保障信息系统之间的信息交换。

值得说明的是,一门式服务器只能依据需要,有限度地从不同专网中读取数据(一般来说,能读取多少类别的数据取决于程序的事先设定),这与第一种技术方案中街道自建的数据库不同,它不能实现数据在街道层面的累积,更不能随时运用这些数据用于其他决策活动(换句话说,它只能做到读取数据,但却不能存储数据)。

4. 技术方案的确定:制度是如何思维的?大多数技术专家从纯技术主义的角度出发,在分析了上述三种方案后都倾向于认为:若从解决问题的彻底性来看第一种方案更佳;若从投入-产出的效率来看,第二种方案有更大的优势;相比之下,第三种方案的架构最复杂,但由于其既不能“打通”各专网,又不能产生街道独立的数据库支持系统,因此其效率不如前两种技术方案。

人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)于1985年出版了一本有趣的著作《制度是如何思维的》(How Institutions Think),这本书涉及制度的起源以及它如何发挥作用。其中有一个颇具社会学制度学派“标志性”特征的观点是:“制度影响人们的行为的一个重要原因是在于制度中储存着信息和规则。这些信息和规则替代了个人思维的必要性。制度的一个重要功能是强化人们对某些领域和规则的记忆,而同时忽略其他的领域和规则,通过这种记忆系统来引导人们的注意力。”(转引周雪光,2001)按照这种观点,当人们在诸多方案中进行选择时,与其说是根据理性原则和效率原则来选择最优,毋宁说是依据制度所赋予的认知,选择“被认为”是“最优”的方案。

当L街道领导层面对上述三种技术方案时,他们又是如何思维的?

需要说明的是:从2005年至今,基层政府虽一直在探索一门式服务中心的数字化解决方案,但更高行政当局却一直未对相关标准予以确定。在此背景下,L街道的选择只得更为谨慎,因为一旦自己选择的方案和最终确定的标准差距过大,将意味着一切都可能“推倒重来”。

对于L街道决策层来说,最理智的选择是依据未来基层社区行政改革的方向来确定一门式服务中心的技术安排。而在未来走向显得并不清晰的情境下,最保险的选择就是依据对现有体制结构特征的判断来选择技术方案。简单地来说就是选择与当前社区行政体制特征最相近的方案,因为这样至少可以保证技术方案更有可能被整个结构所接纳,未来也有更大的可周旋的余地。换句话说,就是要保证技术方案即要有利于解决部门协同的困境,又不能过度地挑战当前条块结构。

上述决策思路形成后,“排除选择法”就变得很容易操作了:第一个方案首先被排除,因为它需要块上街道办事处承担太大的职责,它的有效运作需要建立在街道办事处以一方之力承担起数据维护责任的基础上。从深层次上看,这个方案看起来对“条”上部门的依赖最弱(因为其不从“条”上部门获取数据),但恰恰因为这种依赖过弱,因此它反而更容易在体制调整中受到现有“条”“块”结构的冲击。

第二个方案也很容易就被排除了,因为这个方案的网络互联机制在很大程度上“危及”了每个条“自成一体”的格局,因此也潜存着很大的不确定性——正如前文已经分析到的那样,保持自身信息的垄断性一直是“条”上机构制度安排的潜在取向,一旦“条”上部门调整自己的专网技术标准,那么这一技术安排很可能就会陷入困境。

这样第三个方案就反而成为最有“可持续性”潜力的方案。因为,它的技术框架和现有的体制架构有很大的相近性,在这个方案里,人们即可以看到“相互独立”的专网,又可以看到发挥一定限度的横向整合功能的“块”上“一门式服务器”,后者在促进协同的同时,并未危及“条”上部门的相对封闭性。从这个意义来看,现有体制的特征“相得益彰”地并存于该方案中,同时它又提供了两者相互协同的有效弹性空间。

按照这种决策思路,L街道最终确定了第三个技术方案,决定引入相关技术力量在街道内搭建一个以专网整合服务器和一门式服务器为核心的信息技术应用框架。

(三) 技术扎根以及现有结构“虚拟再造”当L街道确定了即将植入的信息技术整体方案后,便开始和技术推广方合作打造数字化一门式服务中心。正是在这个过程中,新技术开始在组织内扎根——扎根的标志是技术通过特定的安排在一个虚拟的空间内再造出与既有组织结构相近的设置。

1. 在植入中不断调整的新技术据本研究的观察,技术植入期的核心问题是,管理人员使技术的各项特征更符合现有组织的制度期待,人们根据现有体制和制度的预期在虚拟结构中再造了一个具有“合法性”的虚拟机构。这一点正如L街道领导G主任所说:

这些技术要真正做到“为我所用”,一个重要的前提是使这些技术体现出我们的改革和优化思路……当然,这个过程并不是我们关起门来自己设计的,我们也要考虑整个时期全市层面社区建设的一些政策、制度,这些技术设计是改革的一种具体化……

正是基于这种改革思路,技术植入过程中原有技术安排得到了不断的修正和调整,这尤其体现在专网整合平台和一门式服务软件的设计调整上。

专网整合平台的技术调整。根据L街道的摸底调研,一门式服务中心所提供的公共服务主要涉及劳保、医保、计生、民政、居住证五条专线。而在引入新技术之前,这五条专线的接入方式各不相同,既有光纤、又有ISDN传统网络,还有有线通VPN拨号,它们之间在物理层面上彼此隔离,如图 6所示:

|

图 6 引入新技术前的公共服务信息网络架构 |

针对这种情况,L街道根据技术方案的设计,请专业人员设计了一个面向内网的专网整合平台,将上述五条专线全部接入到这个专网整合平台之上。但专网整合平台并不致力于打破专线之间的物理隔离,它仅仅是提供了一个专网与街道内网数据汇聚的平台。

虽说该方案较为保守,但其具体实施还是遇到了一些阻力。这些阻力来自于相关“条”上的技术管理部门,L街道的一位技术人员回忆道:

不同“条”线的专网有严格的管理条例,他们有技术设施监察自身网络,主要防止非法接入。我们一旦开始整合专网,他们的技术部门就发现了,并与我们进行交涉。我们把技术方案给他们看,告诉他们我们只是把所有数据全部用VPN接到一个虚拟平台上,只是改变一下它们的接入方式,本身并不在专网之间做直接的数据转换,但他们的技术部门还是很有顾虑。最后经过多方交涉,对方同意我们做这个专网整合,但有一个附带条件,就是我们必须向有关部门申请专用IP段,只有在专用IP段的主机才可以联系专网整合服务器。而这个设计原来在我们的计划里是没有的……

从以上的访谈中可以发现,L街道最初的设计是用专网整合器整合多条专线后直接联通街道内网,而上级技术部门则对这种做法有很大的顾虑,在双方协商下,原定技术方案变得更为复杂了,联结专网整合服务器的网络由一般的政务内网变成了指定IP段的内网。这种安排意味着,可以通过专网服务器读取数据的电脑范围进一步缩小了,只有L街道相关部门的有业务操作需求的十多台电脑可以登陆专网服务器。

那么,这种技术安排的意义是什么?仅仅是安全考虑吗?在研究中,一位技术专家谈了自己的看法:

其实这并不单纯是一种安全的考虑,坦率地说,街道层面的内网本身是与外界网络物理隔离的,也就是说,街道原先的技术安排本身是有一定安全保证的,再说加密的方式有很多种——那么为什么有关部门还要申请专用IP段呢?我的理解是,这其实是为了勾勒出一个架构的边界,大多数人看到一门式服务中心的时候,看到的是这个服务中心的物理地址,它的大楼,它的设施。其实就数字化一门式服务中心而言,作为电子政府的一个层面,在物理的结构背后还有一个虚拟的架构,那么这个虚拟机构的组织边界在哪?如果缺乏界定的话,那么就有可能会使虚拟组织的运作缺乏效率……

这位专家的分析引出了一个很重要的线索,这就是:当L街道试图通过专网整合服务器将多条专线集中在一个虚拟平台时,实际上它已经开始以自己的理解来构造一个虚拟的协同机构(专网整合服务器是这个虚拟机构的数据来源)。这种虚拟机构由网络化的计算机所连接而成,它是跨部门的一种“虚拟而真实”的存在。犹如在现实生活中,一个组织的边界不可能无限大,必须界定其边界一样,虚拟机构虽然更灵活,但为了构造起其运作中的秩序,确定它的整合范围,更重要的是使其尽可能面对稳定的环境,1也必须确定它的边界,它的协调范围,在必要的时候需要将它与其他组织环境隔离。而IP段接入技术则是这样一种灵活的构筑虚拟机构边界的支撑性技术,人们可以通过定义IP段,来决定原本分属于某个现实机构(比如民政科、劳动科)的机器及其操作者是否有可能进入这个虚拟机构的“大门”。

1.相关论述,参见汤普森.[1967]2007.行动中的组织[M].上海人民出版社.

换个角度来看,一旦虚拟机构的边界被确定,现实工作中的责任、义务、权利以及风险就都可以很方便地被重新定位到这个虚拟机构中去。有鉴于此,我们便可以分析出为何“条”上技术部门坚持要L街道额外的申请IP专用段,这在某种意义上是在虚拟空间中再造出“条”上部门可以明确对应、指导的清晰的组织架构——犹如现实中接受“条”上部门业务指导的对应部门一样。

一门式服务软件的技术调整。就像专网整合服务器的建设并非“波澜不兴”一样,一门式软件及服务器的安装过程也遇到了一些意外的波折。在L街道安装一门式服务软件的过程中,有关部门又提出了进一步的要求:强化授权管理制度。有关专网只能为街道提供非常有限的高级访问帐户,其他访问帐户也依据工作的需要,逐层被授予查询权限。这种授权管理制度比技术方案的最初设计要严格的多。

这样,虽然借助一门式软件(及服务器),不同部门可以进行必要的数据协同,但这个协同所基于的虚拟结构仍然是具有科层制特征的——授权体系构成了这一科层体制的等级结构。

总的来看,通过不断的技术调整,原有的技术安排得以修正,而最终目标是形成与现有体制架构相匹配的技术结构。

2. 虚拟机构的结构特征当新技术陆续到位后,一个虚拟机构(the virtual agency)逐步成型,这个虚拟机构由覆盖在多个正式科层机构之上的网络计算机体系构成,它以促进部门协同,提升公共服务供给水平,进而优化一门式服务中心的运作为目标。该虚拟机构有明确的边界(由IP段技术塑造)和清晰的等级制(由网络授权体系构成)。从某种意义上说,它在虚拟空间中再造了一个与传统科层制组织相似的组织架构(表 1)

| 表 1 传统科层体系与虚拟机构的比较 |

根据现有体制的结构特征,由信息技术再造的虚拟机构,不仅具有和已有环境相近的特征,而且还具有以下一些非常独特的自身特征:

(1) 在尊重独立中促进横向整合。从某种意义上说,由新技术打造的虚拟机构是一个跨行政部门的整合性组织。它从分属于不同部门的多个独立网络系统中获取信息,并对这些信息再编码、建立索引,使其能在最短时间里发挥最大效用,被需求者及时获取。信息技术在虚拟机构中的有效应用,使不同行政单位聚合为一个相互匹配的系统。与传统的整合性组织所不同的是,它强调横向整合,但同时也强调系统所涵盖每个单元的独立性:它从不同专网读取数据,但并不重组它们之间的关系;它为不同业务单位提供及时的协同信息,但并不对其行使权力;它重塑行政流程,但并不改造流程所涉及的行政单元。一言以蔽之,这种虚拟机构在建立部门间的横向联结的同时,并没有削弱部门的自主性——它以尊重每个单元的独立为基本前提。

虚拟机构的这种结构性特征恰恰更能适应前文提到的基层社区中制度结构:它在发挥街道办事处“块”上整合能力的同时,却并未干涉“条”上行政部门潜存的封闭与内敛制度取向。这正是虚拟机构更容易被实际组织环境接受的重要原因。

(2) 扩权与收权并存。大多数经典的管理理论总是倾向于认为任务的复杂性与人在等级中的地位正相关。在追求效率的过程中,为了简化任务,提高效率,许多工作中职能的分化已经达到了极致(钱德勒,1987)。从上个世纪90年代中期开始,随着管理与服务任务的加重,上海城市社区行政管理部门中开始出现职能日益细化的现象,每个行政人员开始面对越来越细化的职责,其权限也越来越有限。过细分权的后果是导致行政管理部门反应速度变慢,变得缺乏灵敏性。

而计算机化既能合并许多过度细化的任务,又能使个人应对更多的任务,这在现代管理转型中被称之为“扩权”(empowerment)。L街道打造的这个虚拟机构,通过重组流程、赋予操作人员更多的信息来源等方式,使每个操作人员的权限扩大——他们进行计算机化的信息处理,并通过灵活获得更多协同信息得到“决策支持”(decision support),由此承担了更多的责任。在这个“扩权”的过程中,每个行政人员的自主性和积极性得到了充分发挥,他们可以做出更多的决定。

但另一方面,这种“扩权”又是有限的,行政人员的权力尽管被扩大,但他们所拥有的潜在选择范围经常受制于软件,即受制于内嵌在软件中的、上级行政主管们事先实现的控制,这意味着虚拟机构的核心管理层借助软件实现了最终决策权的向上集中,即“收权”。而“收权”体现为只有较高层级人员才可接触更丰富的信息资源,他们控制着整个行政协同的进度。此外,操作人员所做出的决定在更上端的主管眼中是相对透明的,软件能自动报告操作人员执行标准程序时所出现的偏差,并对其工作状况进行统计分析。由此,在虚拟机构中,观察者便可在既看到职员得到“扩权”的同时又可以看到组织实现另一种意义上“收权”的一个过程。在日常工作中,这两个过程同时发生,使效率和秩序的维护同时得到关照。

(3) 更具弹性和灵活性。在保持单个行政机构“独立性”的同时,实现“横向整合”;在向基层“扩权”的同时,实现向上“收权”——虚拟机构在既有体制面临的“两难困境”中,却都能寻找到相互均衡的支撑点。据本文分析,这与虚拟结构的又一特征密切相关:更具弹性和灵活性。

有研究曾精辟地指出:信息技术在被运用于特定组织或社群时,提供了一种解决各种核心问题的空前弹性。它提供了一种在新的层面重组结构的能力,这在以不断变化和组织流动为特征的社会里是一种决定性的特征。它有可能影响规则,却不破坏组织,因为组织的物质基础可以重新设定与调整(卡斯特,2007)。这实际上意味着,革新的推动者可能运用信息技术在不改变既有组织及其根本运行架构的基础上,悄然地改变其具体运作规则——这种“静悄悄”的革命却有可能取得整体上体制革命所取得的相近效力。

就L街道的案例而言,其虚拟机构使不同结构和行为在新的纬度上具有“可通约性”的潜质,这使得改革者可以借助信息交换机制在不同部门间动态平衡开放的诉求和封闭的诉求,亦可使组织中促进活力和实现有序的安排相互兼容,最终促进组织效能的快速提升。

当新技术被系统引入L街道一门式服务中心后,组织开始形成与新技术匹配的制度安排,并使植入的新技术逐步进入“自我强化”阶段。在新技术植入L街道一门式服务中心后,街道领导层先后在人员管理、流程管理两个方面推出新的制度安排,这些制度安排使新技术的有效应用得到了更好的保证。

从这个时期开始,新技术开始融入既有结构,它“定义”了日常工作中关于“最佳”与“合适”的新标准,同样,它也约束了人们的相应选择。它在对组织的运行进行再安排的同时,开始与结构中其他制度要素结合,最终成为制度环境的一个有机构成部分。

(四) 刚性的呈现:技术作为结构的一面一个有趣的理论现象是:在关于技术与组织互动的这一研究领域中,大多数学者更强调技术对结构创新的意义,相反,对技术作为结构的一面这一问题的讨论却较少。这其中或许暗含着在该研究领域的某种现实价值取向。

当新技术植入L街道并借助“自我强化”机制而演变为既有结构的一部分时,新技术的刚性开始外显,这在很大程度上对革新后的一门式服务中心运行产生了较大的影响。以下,本文主要从“技术标准化对运行绩效的稳定维持”以及“促进制度变革”这两个方面来展开分析。

1. 技术标准化对运行绩效的维持从L街道一门式服务中心成立之初的情况来看,由于为民服务和政务受理涉及复杂的制度与条例体系,而具体工作人员对制度、条例的把握又不尽相同,因此服务中心的运作绩效常常是不稳定的。此外,政务受理还需要以部门协同为基础,而不同行政部门间的协同水平又长期不稳定,这进一步使服务中心的绩效时常处于波动之中。

新技术的引入在两个层面上使上述情况出现了根本性的转变。

第一个层面是新技术(尤其是一门式服务软件)提供了标准化的无差异操作程序,这使每个操作人员运用的都是同样得到最优设计的工作流程。此外,新技术所提供的“政务知识咨询”功能,使人们可以在操作过程中随时得到计算机辅助政务助手的帮助,准确的告知居民每项业务所需要的基本材料和申请条件,这使操作人员从“强记”中摆脱出来,进而使他们的工作状态变得更趋稳定。

下面以最为常见的民政低保、协保申请业务为例来比较新技术引入前后的操作程序:

在新技术未引入之前,居民向一门式服务中心提交低保、协保补助申请时,操作人员根据守则需要居民提交以下材料:户口簿、书面申请、劳动手册、身份证、社会保障卡、职工工资卡或工资领取凭证、养老金领取凭证、职工收入情况证明(街镇、乡镇劳动服务部门出具)、失业保险金领取情况证明(街镇、乡镇劳动服务部门出具),协保人员和再就业特困人员生活补助情况证明、失业人员丧劳鉴定书(区县劳动保障部门出具)、离异家庭子女抚养费证明以及社会救助申请表等。

上述材料都是同步递交的,工作人员在审阅材料上并无严格的先后之分,对这些材料的上网查询验证也充满随机性。由于有时相邻部门不能及时提供协同信息(比如劳动部门不能提供失业保险金的验证资料),因此材料审阅需要的时间也高度不确定。

在新技术引入后,一门式软件对低保、协保申请提出了标准化的审阅路径:

(1)首先提交劳动手册,操作人员调用劳动数据库进行信息比对;(2)查阅居民书面申请,同步扫描进入系统,以备日后查阅;(3)要求居民提交户口簿,与民政网上数据比对;(4)提交身份证,同时记录居民的身份证号;(5)出示单位发职工工资单或工资领取凭证,并接受材料;(6)出示养老金领取凭证,并接受;(7)出示区县法院出具的离异家庭子女抚养费证明,并接受。自此之后,无需申请人再额外提交材料,操作人员开始在电脑上输入身份证号和备注信息,电脑数据库系统自动调出申请人的相关资料,操作人员进行核对,最后系统自动提示还需要进一步确认的内容(比如居委会证明、职工收入情况证明等)。

可见,一门式软件、数据库系统以及便利的部门信息协同机制,使得原先繁杂而无规律的受理过程变得清晰而程序化,在这种背景下,操作人员将有可能实现稳定的操作,其工作绩效也得到了大幅度提升。

第二个层面是新技术提供了稳定的信息协同支持机制。在新技术引入之前,行政部门之间的信息协同,其实质更多地是建立在良好同僚关系基础上的沟通机制或者基于分管领导关注下的一种“协同默契”,它带有很强的不稳定性和随机性。

而L街道引入的新技术安排后,信息协同的机制变得相对简单而稳定:(1)通过专网整合服务器整合专网,(2)再通过一门式服务器读取所需数据。在此背景下,操作人员能否及时获得协同数据不再与其个人能力以及运气相关,而是有稳定的技术支持,在此基础上其工作绩效往往能得到更好的发挥。有关部门的统计资料很好的证明了这一点:

试点前,每件事务受理平均近10分钟,每天单个窗口受理量仅40项左右。试点后每件事务的平均时间缩短至6分多钟,而受理量则提高到平均60项左右。经测算,中心整体运行绩效稳定,呈现逐步提升的趋势……(L街道2006年总结报告,2006)。

2. 促进制度变革新技术的应用同时也会促进相关领域制度的快速变革,这主要是由于新技术的应用会使之前不那么明显的制度缺陷以更快、更清晰的方式呈现出来。一个典型的例子是基于横向协同的评估技术在很大程度上推动了一门式服务中心的人员薪酬制度改革。

在新技术引入之前,一门式服务中心的人员评估是由不同条上业务部门完成的,比如:劳动科聘用的职员由劳动服务所来评估。由于评估在彼此上分割,且无法呈现出一门式服务中心人员在工作量、工作绩效上的相互比较情况,因此虽然“同工不同酬”的现象存在,但可比性并不突出,人们的心态也还相对平和。

但当基于业务流程和横向协同的评估技术投入应用后,不同工作人员在一定时间里完成的工作量以及他在流程协同中所发挥的作用都以非常鲜明的方式被计算机评估出来。在这种情况下,人们之间的工作绩效便成为能够清晰地进行横向的事情了,由此,工作绩效和收入薪酬不对称的问题也变得日益明显。一位工作人员曾在访谈中说:

如果说我做的没别人多,没别人好,收入也就比别人差点,这我是可以接受的。但如果我做的和别人一样多,却仅仅因为属于不同业务部门,在工资上就比别人少,这就很难理解了。……在我看来,如果评估好以后,薪酬不能和评估结果对应,那么还不如不评估的好……

在上级部门的支持下,L街道很快推出了新的一门式服务中心人员薪酬标准:街道把各条线部门支付的薪酬统筹在一起,再加上街道自身的配套款,根据员工的评估绩效等因素,按照“鼓励优秀、公平合理”的方式确定每个人的薪酬标准。一位街道中层干部对这一制度的实行,颇有感慨,他认为这和新技术的应用有很大关系:

外人可能不清楚,其实在街道里同工不同酬的现象是非常普遍的。仅仅因为你分属不同“条”线就会造成收入上的差距。这种不合理现象,许多人都看到了,也都有呼吁,但那又怎么样?因为我们对于绩效的评估本身就缺乏一套相对客观的标准,因此若贸然改革这种制度,说不准又产生了新的不公平。但一门式服务中心的这个例子里,计算机评估技术发挥了很大的作用,它第一次以比较形象的方式把人们的工作量绩效统计出来,并促使人们相互比较,因此直接推动了薪酬制度的改革……

从这个意义上说,新技术无疑是一种变化的赋能者,它促进了组织以更快的速度改革相关制度,从而协调技术结构与既有结构之间的张力。

四、对已有研究模型的进一步发展以上的分析表明,信息技术植入公共部门的过程并非简单地用一种结构改变另一种结构的过程。而是涉及一系列逐级演进的互动阶段,每个阶段都有各自独特的核心议题,并对后一阶段技术治理的运作效能产生重要影响。在此过程中,既有组织结构的制度逻辑与新技术暗含的制度逻辑始终都处于微妙的互动中,但不同阶段的互动态势又相互区别。本文的研究表明,如果人们要更为贴切地理解现代技术治理的运作机制,就必须建立起更为精致的研究模型。

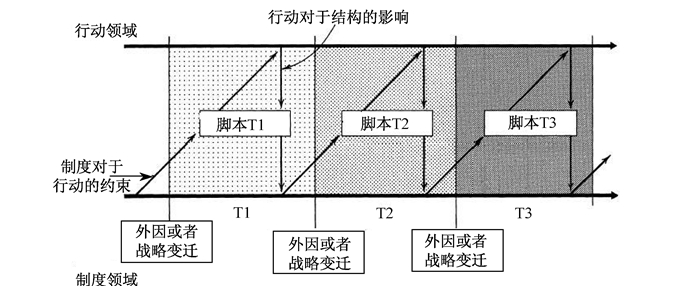

S.巴利的研究看到了技术与结构互动中存在着不同的时序阶段,但他并未揭示出这些阶段在技术植入过程中的独特意义,而仅仅将其视为连绵时空结构中行动与结构互动的不同“区位”;简·芳汀的研究看到了执行技术生成过程中既有结构与客观技术融合中制度层面的互动,但并未识别出这种制度结构在不同情境下互动的独特机制。本文的实证研究表明,只有在此基础上,对技术与既有结构互动的关键阶段进行准确划分和深刻解读,并有效地去分析不同阶段互动机制的结构特征,才能对技术治理的复杂运作过程有比较深刻的认识,这就需要建立一种更为精致的“技术-结构”时间序列互动分析模型(图 7)。

|

图 7 “技术-结构”时间序列互动模型 |

上述模型除了借鉴S.巴利与简·芳汀两人的分析框架外,还汲取了当前(IT)管理学相关领域的理论洞见,它表达了三层核心的含义:

含义一:信息技术进入组织并影响组织运作是一个多阶段复合的过程。在每个阶段,两者间的互动处于特定的情境之中,并面对不同的核心问题。在此,本文借鉴了Nolan与罗杰斯的相关分析,按照技术与结构互动内涵的发展将互动阶段分为三段:“技术定型期”、“技术扎根期”以及“技术成熟期”,它们处于连绵的时空情境中并前后相互影响,离开了作为背景的前一阶段,人们难以理解后一阶段互动的形式与方向。1比如,在许多失败的技术植入案例中,人们往往可以发现,由于技术并未度过“扎根期”,因此其刚性的一面也就无法呈现出来。

1.关于管理学对于技术进入组织的研究,可进一步参考:萨姆纳,玛丽.2005. ERP-企业资源计划[M].北京:中国人民大学出版社;罗杰斯,埃弗雷特·M.2002.创新的扩散[M].北京:中央编译出版社.

含义二:更重要的是,该框架暗示:在不同互动阶段,技术与结构的相互形塑方式、路径以及相互影响的核心议题是不一样的。在“技术定型期”,两者间的关系更多地呈现为结构对技术的选择、理解与重新安排,相比之下,技术对结构的作用则取决于一些案例性(或者说偶然性)的机会,因此在图 7中,表示技术影响结构的线条用虚线来表示。在“技术扎根期”,信息技术面临的核心问题是在虚拟的空间中(该空间由数据库、网络、网关等构成)以趋同的方式再造一种与现实组织结构相适宜的虚拟结构,并由此获得更大意义上的合法性支持,这一阶段中技术和结构相互影响,技术以其自身的灵活性适应结构的刚性要求,同时在充分提高效率的基础上促进结构“微调”。而一旦进入“技术成熟期”,信息技术便已实现“融入”组织内部的目标,它已成为组织中的一个重要组成部分,它界定、制约着其他的组织行为,其刚性的一面开始日益凸显——按照一些制度研究的结论,它已成为新的“常规化”的结构,2因此推动着组织变革的方向。

2.相关研究可参见:Ranson,Hinings,and Greenwood.“The structuring of organizational structures” Administrative Science Quarterly,1980

在该框架中,组织结构被理解为两个范畴:组织安排与制度安排。其中,组织安排通常可以从三个方面来观察3:等级结构、专业知识的配置以及组织网络特征;制度安排则可从两个方面来理解4:法律和正式的制度安排以及众所认同的(具有实际合法性)的行为规范。

3.本文对组织安排的理解更多地是遵循米歇尔斯在1982年提出的经典分析架构。

4.本文对制度安排的理解更多地是遵循社会学制度学派(以迈耶、罗文、鲍威尔为代表)的研究传统。

含义三:该分析框架暗含的思路是:信息技术不仅具有结构嵌入性特征,同时也具有其自身的刚性,但是,这种刚性的呈现是一个渐进的过程(许多相关研究并没有注意到这一点,他们倾向于认为这种刚性是技术自身特有的),一旦组织引入的信息技术进入发展成熟期后,它就具有很强的刚性约束特征。而恰恰由于对信息技术刚性呈现的渐进性认识不足,一些研究会简单地评估技术植入的组织效应。

值得说明的是,本研究在深入调研过程中已经逐步意识到,信息技术引入组织的过程同时也是一个组织内部复杂的微观“政治过程”:技术提供了变革的可能,并被组织内不同的行动者赋予不同的期望和意义,这些行动者借助技术的引入——更确切地说,通过设定技术发挥作用的方式——而延续着以前组织内不同部门、力量间的相互角力。从这个意义上说,信息技术本身并不能直接引发变化,它通过为组织内关键行动者提供机会、新的资源而促动组织的变革。当然,这一过程显得更为隐蔽,若要对其进行深刻的揭示,必须借助更为详尽的实地分析资料和一组关于权力技术的分析框架1。从某种意义上说,本分析框架所揭示的技术-结构互动过程仍属形式上的中观分析层次,它所揭示的问题相对于权力关系的视角要显得更形式化,但它却是理解后者必不可少的一个分析层次。

1.此类研究可见:让-皮埃尔·沃尔姆斯.省长和他的政要们,载于:李友梅、李路路、蔡禾、邱泽奇. 2008.组织管理与组织创新:组织社会学实证研究文选[M].上海人民出版社

余论:技术治理——并非一蹴而就的过程新一代信息技术在20世纪90年代末开始在中国得到快速应用,一个具有说服力的证据是:中国拥有世界上最大的电信市场,信息产业已成为中国经济发展的主要动力,十年来以高于GDP两至三倍的速度增长(世界银行,2007)。如果说中国进入工业社会的时间比西方至少晚了一个世纪的话,那么中国当前所遭遇的信息革命与西方发达国家间的距离则短得多(普遍认为不超过20年)。事实上,自20世纪90年代中期以来,中国政府对信息技术推动经济社会发展的潜力表现出了极大的兴趣。在各级政府的持续关注下,中国已经确定了信息通讯技术在可持续发展战略中的主导地位,并确定了其在实现核心经济和社会发展目标中的重要作用。由于中国政府在该领域投入了大量的资源,因此中国当前的信息革命与西方相比,最大的差异并非在技术水平上,而是在应用的方式以及和既有经济社会结构的结合机制上。

然而,最近一些年来,通过信息技术来全面优化组织运行的愿景在中国并非实现得一帆风顺:企业界对引入企业资源规划(ERP)的实际绩效一直有所争议,而政府改革领域的信息化则引发了更多的争论,一些学者发现,引入新技术并不足以克服“条”、“块”分割这类困扰中国政府绩效提升的核心问题,甚至,有研究发现,新技术有时还会进一步加大政府内部的分割(马伊里,2006)。在这种背景下,虽然唯技术主义开始引起人们深入的反思,但与时同时,另一种观点和判断却逐步变得更具影响,这就是低估信息技术给组织运行所带来的影响。

然而通过本文的分析,我们发现,对信息技术影响组织运作的讨论不应在一般性层面以简单推论的方式进行。事实上,信息技术植入组织的过程是一个历时性的具有很强实践情境特征的“连续谱”,在每个阶段都会遇到不同的问题,而前一个阶段的问题往往会影响到后一阶段技术与组织的相互影响。一些失败的案例之所以发生,很大程度上是因为技术尚未完全扎根于组织之中便遇到了其他挑战的干扰,技术的刚性自然也就无法更好地发挥出来。从这个意义上说,技术的刚性发挥以及它对组织深层运作的再组织,都是在一个组织与技术互动关系动态演变的历时性情境中展现出来的。

本文的案例分析表明,信息技术的魅力在于它提供了一种解决组织问题的空前巨大的弹性,它可以在重组运行机制的同时却不打破既有结构(如前所述,L街道虚拟机构可同时面对既有结构两种矛盾性制度取向,使其在新的层面上达到另一种衔接),但是,这种弹性空间的生产却是需要特定的组织与制度安排予以支持的,只有当新技术被制度更合理的配置时,虚拟机构才有可能发挥更大的整合效率。由此说来,中国政府的信息化不是一个一蹴而就的过程,它需要在长期的治理过程中进行制度安排的反复调适,以适应越来越复杂的社会情境。

巴利, 斯蒂芬. [1986]2008. 技术作为结构化的诱因: 观察CT扫描仪与放射科社会秩序获取的证据[G]//组织管理与组织创新——组织社会学实证研究文选. 李友梅、李路路、蔡禾、邱泽奇, 主编. 上海人民出版社. Barley, Stephen R. [1986]2008. "Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observations of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments. "in Organizational Governance and Organizational Innovation: Essays of Empirical Studies in Organizational Sociology, edtited by Li Youmei, Li Lulu, Cai He and Qiu Zeqi. Shanghai People's Publishing House. |

Barley, Stephen R. 1986. "Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observations of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments. "Administrative Science Quarterly (31). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10281188

|

Barzelay, Michael. 2001. The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue. University of California Press

|

布朗, 约翰·希利、保罗·杜奎德. [2000]2003. 信息的社会层面[M]. 北京: 商务印书馆. Brown, John Seely and Paul Duguid. (2000)2003. The Social Life of Information. Beijing: The Commercial Press. |

Bruns, Wilian J. and F. Warren McFarlan. 1987. "Information Technology Puts Power in Control Systems". Harvard Business Review (September-October) http://trid.trb.org/view/288320

|

卡斯特, 曼纽尔. [2000]2001. 网络社会的崛起[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Castells, Manuel. (2000)2001. The Rise of Network Society. Beijing: Social Science Academic Press. |

Child, John. 1972. Organization Structure, Environment and Performance: The Role of Strategie Choice. London: MIT Press.

|

克罗齐埃, 米歇尔. [1964]2002. 科层现象[M]. 上海人民出版社. Crozier, Michel. [1964]2002. The Bureaucratic Phenomenon, Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

克罗齐埃, 米歇尔. [1979]1989. 法令改变不了的社会——论法国变革之路[M]. 北京: 商务印书馆. Crozier, Michel [1979]1989. Strategies for change: the future of French society, Beijing: The Commercial Press. |

Crozier, Michel and Erhard Friedberg. 1980. Actors and Systems: The Politics of Collective Action. University of Chicago Press.

|

丹哈特, 罗伯特. [1984]2002. 公共组织理论[M]. 北京: 华夏出版社. Denhardt, Robert B. (1984)2002. Theories of Public Organization. Beijing: Huaxia Publishing House. |

芳汀, 简. [2001]2004. 构建虚拟政府: 信息技术与制度创新[M]. 北京: 中国人民大学出版社. Fountain, Jane E. (2001)2004. Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change. Beijing: China Renmin University Press. |

费埃德伯格, 埃哈尔. [1995]2005. 权力与规则——组织行动的动力[M]. 上海: 上海人民出版社. Friedberg, Erhard. [1995]2005. Power and Rules: Organizational Dynamics of Collective Action, Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

霍尔, 理查德·H. [1995]2003. 组织: 结构、过程及结果[M]. 上海: 上海财经大学出版社. Hall, Richard H. (1995)2003. Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, Shanghai: Shanghai University of Finance and Economics Press. |

Heeks, Richard. 2001. Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-enabled Public Sector Reform. New York: Routledge. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/714042647

|

Horsley, Janie. 2004. "Shanghai Advances the Cause of Open Government Information in China. "Yale Law School, China Law Center, New Haven, Conneticut. http://chinalaw.law.yale.edu/shanghai_article.pdf.

|

Hughs, Thomas P. 1994. "Technological Momentum". in Does Techonlogy Drive History? edtited by Merritt Roe Smith and Leo Marx. London: MIT Press.

|

金太军, 等. 2002. 政府职能梳理与重构[M]. 广州: 广东人民出版社. Jin Taijun et al. 2002. Carding and Reconstructing Government Functions. Guangzhou: Guangdong Peoples Publishing House. |

Lamoreaux, Naomi R. Daniel M. G. Raff, and Peter Temin. 2003. "Beyond markets and Hierarchies: Towards a New Syntheses of American Business History". American History Review 106(April) http://www.nebr.org/papers/w9029.

|

雷洁琼. 2001. 转型中的城市基层社区组织[M]. 北京: 北京大学出版社. Lei Jieqiong. 2001. City Grassroots-level Community Organizations In Transformation, Beijing: Beking University Press. |

李靖华. 2006. 电子政府一站式服务: 浙江实证[M]. 北京: 光明日报出版社. Li Jinghua. 2006. One-stop Services of Egovernment: Case Study of Zhejiang Province, Beijing: Guangming Daily Press. |

马伊里. 2006. 合作困境的组织社会学分析[D]. 上海大学博士论文. Ma Yili. 2006. Organizational Sociological Analysis on Co-operation Predicament. Shanghai University Doctoral Dissertation. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11903-2006176026.htm |

Motrton. 1996. "Procuct Policies in Two French Computer Firms: SEA and Bull. "in Information Acumen: The Understanding and Use of knowledge in Modern Business, edited by Lisa Bud Frierman. London: Routledge Press.

|

诺斯, 道格拉斯·C. 2003. 对制度的理解[G]//制度、契约与组织——从新制度经济学角度的透视. 科斯、诺思、威廉姆森, 编. 北京: 经济科学出版社. North, Douglas C. "Understanding Institutions. " in Institutions, Contracts and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics, edtited by Coarse North and Williamson. Beijing: Economic Science Press. |

邱泽奇. 2005. 技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J]. 社会学研究(2). Qiu Zeqi. 2005. "Mutual Construction between Technology and Organizations: the Case of Information Technology Applying in Manufacturing Enterprises. " Sociological Studies (2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200502001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Ranson, Hinings, and Greenwood. 1980. "The structuring of organizational structures". Administrative Science Quarterly. https://www.mendeley.com/research-papers/structuring-organizational-structures/

|

罗杰斯, 埃弗雷特·M. [1962]2002. 创新的扩散[M]. 北京: 中央编译出版社. Rogers, Everett M. [1962]2002. Diffusion of Innovations, Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

斯格特, 理查德. 2002. 组织理论[M]. 北京: 华夏出版社. Scott, W. Richard. 2002. Organizations: Rational, Natural and Open Systems, translated by Huang Yang, Li Xia, Shen wei, Xi Kan. Beijing: Huaxia Publishing House. |

宋朝龙. 2007. 社会生产方式的二重结构——技术决定批判[M]. 北京: 经济管理出版社. Song Chaolong. 2007. Dual Structures of Social Production Mode: A Critical Review on Technological Determinism. Beijing: Economy and Management Press. |

斯格特, 理查德. 2002. 组织理论[M]. 北京: 华夏出版社. Scott, W. Richard. 2002. Organizations: Rational, Natural and Open Systems, translated by Huang Yang, Li Xia, Shen wei, Xi Kan. Beijing: Huaxia Publishing House. |

Sproull, Lee S. and Paul S. Goodman. 1990. "Technology and Organizations: Integration and Opportunities. "in Technology and Organization, (eds.) by Paul S. Goodman & Lee S. Sproull. San Francisco: Jossey-Bass

|

萨姆纳, 玛丽. 2005. ERP-企业资源计划[M]. 北京: 中国人民大学出版社. Sumner, Marry. 2005. ERP: Enterprise Resource Planning, Beijing: China Renmin University Press. |

汤普森, 詹姆斯. [1967]2007. 行动中的组织——行政理论的社会科学基础[M]. 上海人民出版社. Thompson, James. 2007. Organizations in Action: Social Sciences Bases of Administrative Theory. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

World bank. 2006. "World Information and Communication for Development Report 2006: Trends and Policies for the Information Society. " World bank working paper. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA78898014

|

世界银行. 2007. 中国的信息革命: 推动经济和社会转型[M]. 北京: 经济科学出版社. World Bank. 2007. Information Revolution in China: Pushing the Economic and Social Transformation. Beijing: Economic Science Press. |

周雪光. 2004. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Zhou Xueguang. 2004. Ten Lectures on the Sociology of Organizations. Beijing: Social Science Academic Press. |

朱健刚、张来治. 1998. 城市基层政治权力结构的变迁[J]. 探索与争鸣(3). Zhu Jiangang & Zhang Laizhi. 1998. "The Transformation of City Grassroots-level Political Power Structure. " Exploration and Free Views (3). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=TSZM199803014&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30