中国的改革开放事业波澜壮阔,举世瞩目。当前,改革到了一个新的关口,不同阶层、不同群体间的利益分化已经显现。社会差别不仅表现为个人生活境遇的不同,而且有可能延伸到下一代,并影响下一代社会流动的机会。如何把握历史、评估现状,探究不平等的代际传递在新历史条件下的机制、特点和模式,这对于实现社会各阶层间和谐关系的建立,促进社会公正、公平地良性发展无疑有着重大的理论和现实意义。

上世纪80年代之后,各社会主义国家各种形式的市场转型,为研究制度变迁对分层机制的影响提供了绝好的机会。中国的“渐进式”改革,有别于苏东各国的“休克”疗法,受到社会学者的特别关注,并引发了一场以市场转型理论为核心的激烈的学术争论。这场争论的焦点是转型过程中社会分层、精英筛选和职业流动机制的变迁,而市场化过程对代际流动的影响却在一定程度上被忽视了。对于流动模式发生了怎样的转变、当前代际流动状况的结构特征等核心问题并没有系统深入地讨论和验证。本文试图在疏理西方代际流动理论的基础上,提出流动模式的三种理想类型,并分析其制度条件和结构特征,希望能对当代中国社会流动的特征和趋势分析有所启发。

一、国际社会流动研究概况社会流动研究一直是社会学研究的核心领域之一。广义的社会流动包括代际流动和代内流动(或称职位流动),有的学者认为社会流动还包括了地域间的流动。这些不同领域的研究其主题和侧重点各不相同。在近年来的国际社会学文献中,社会流动多采用狭义的定义,它仅指代际间社会地位的流动(Goldthorpe,2005),研究父辈和子女间在社会地位上的传承模式、机制及其变化规律,讨论父辈间的社会不平等结构是如何形成的,又在多大程度上传递到下一代的。

长期以来,学者们主要的研究兴趣在于区分和辨别先赋因素和自致因素,讨论两者在子代的教育和职业获得中分别起多大程度的作用。所谓先赋因素是指个人与生俱来的优势或劣势条件,社会流动研究将种族、性别、父母的教育水平及职业地位等都视为重要的先赋因素,认为这些因素影响着人们一生的生活机会。所谓自致因素是指个人通过努力所获得的后天的能力、资质、条件。社会流动研究所关心的自致因素包括教育成就和职业地位,并认为这些因素对个人社会流动机会有重要的影响。区分和讨论家庭背景等先赋因素在子女地位获得过程中的作用大小及变迁,其重大意义在于,这是辨别一个社会是否开放以及具体衡量社会开放性程度的指标。

在过去的半个世纪里,社会流动研究无论是在理论上还是在方法上都有了长足的进展(Goldthorpe,2000)。与其他研究领域不同,流动研究的突破主要是靠研究方法和模型的创新得以推进,而非由理论进展带动的(同上,2005)。原因是社会流动研究本身已经有相当长时间的研究传统和积累,其核心的问题和各种理论早已相对成熟,但缺乏以成熟的模型来分析和检验各种理论观点的真伪。如上世纪七、八十年代“流动表分析”技术的发明和成熟(Hauser,1979),修正了原第二代流动研究范式的“地位获得模型”(Blau & Duncan,1967),在技术上排除了产业结构升级和教育扩张的效应,从而纠正了对家庭背景作用分析的低估和曲解;同时在分析中真正实现了对流动模式的直接分析,使研究不仅仅停留在对流动率的粗略考察上。这刺激了大量研究的出现,先后有40多个国家开展了大型的社会调查,这被称为“第三代流动研究” (Ganzeboom et al., 1991)。最近,学者们意识到流动表技术对于流动过程分析的不足,于是做了新的改进(Dessens et al., 2003),这又激发起新一轮的研究热潮,第四代流动研究范式已经呼之欲出(最新的评论参见Goodman,2007)。

“流动表分析”从技术上解决了社会产业结构不同而导致的不可比性,从而促使研究的焦点逐渐从传统的流动率分析转向对流动模式及其成因的考察,研究对象也不再局限于一时一地,而是扩展到多国或不同历史时期的比较。研究的核心问题是:在不同的经济和政治制度下,在不同的经济发展阶段,社会流动的水平和模式有何差异?影响流动模式变迁的原因是什么,其影响机制和作用又如何?要回答这些问题,必须在一个比较的框架下才能得出结论,所以有学者将近期流动研究的特征归纳为“比较流动研究”(Treiman & Ganzeboom,2000)。具体而言,比较流动研究包括三个主要研究主题:①一个社会的代际流动是否伴随社会、政治、经济状况的变迁而变化,处于不同社会经济制度和不同发展水平下的国家,其流动的范围、程度和模式是否存在差别;②如果不同国家间,或一国内的不同历史时期的社会流动状况存在差异,那么这一变化是否有规律可循,演化的趋势又如何;③与第二个问题紧密关联,如果社会流动状况的变化是有规律可循的,那么影响社会流动变迁的原因是什么,其影响机制和作用又如何?

对于国家间的比较,在“国际社会学学会社会分层和流动分会”1的推动下,很多国家都先后开展了大型的社会调查,以了解本国社会流动的特征及趋势。大量研究数据汇聚于“工业化国家社会流动比较分析”1跨国比较项目下,并取得了丰硕的成果,发表专著和国际核心期刊论文多达几百本/篇(同上,2000),其中最具代表性的著作是Erikson和Goldthorpe (1992)的《不变的流动性:一个对工业社会阶级流动的研究》(The Constant Flux:A Study of Class Mobility in Industrial Society),而比较一个国家不同历史时期的研究也可谓汗牛充栋(Featherman & Hauser,1978;Hout,1988;Ganzeboom et al., 1989),Breen(2004)编辑出版《欧洲的社会流动》一书,比较了欧洲11国代际流动的历史变迁及其异同,是该领域最新的汇总与进展。

1 International Sociological Association Research Committee on Social Stratification and Mobility (ISARC28)

1 CASMIN:Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations

这些研究的基本结论可以简单地概括为两点:①不同国家、不同历史时期的流动模式具有一定的相似性,但因为在制度、历史、文化上的差异,流动模式也表现出各自不同的特征(Erikson & Goldthorpe,1992)。②教育体制和劳动力市场结构的不同是流动模式差异的主要原因,只有通过具体的结构和制度分析才能把握其内在的形成机制,解释其差异(Ganzeboom et al., 1991;Breen,2004)。

无论是国与国之间的比较,还是一个国家不同时期的历时性变迁,学者们各抒己见,但对社会流动的核心影响因素是什么,其作用又如何这一基本问题并没有取得一致的意见。本文试图在疏理相关文献的基础上,提出社会流动的三种基本理想类型,并分析其相应的社会经济制度条件,为中国社会流动本土化分析提供参考。这三种社会流动的模式分别是:绩效原则下的自由竞争模式、社会不平等结构下的家庭地位继承模式,以及社会主义意识形态下的国家庇护流动模式。

二、三种理论理想型的社会流动模式 (一) 绩效原则下的竞争流动模式社会筛选遵循绩效原则是现代社会的一个重要特征(Blau & Duncan,1967;Parsons & Bales,1956)。所谓绩效原则就是在社会筛选和机会分配的过程中,遵循择优录取的原则。那什么是“优”呢?帕森斯(Parsons,[1971]1994)认为是个人的内在素质、能力和工作技能。个人所获得的各种资质作为其外在的表现形式,其中最重要的就是教育文凭,获得高学历也就意味着获得了功能重要性高、回报也优厚的职位的敲门砖。而最早提出绩效(meritocracy)一词的Young(1958:94),在他的经典论著The Rise of the Meritocracy中指出,它由“个人先天的才智和后天的努力共同构成”。当我们假设个人先天才智的高低与种族、性别和阶级出身无关,那么绩效理论就与先赋自致两分理论互为融合。遵循绩效原则的社会筛选就是仅仅根据个人资质和能力等自致因素分配机会和回报,而不考虑候选人的其他先赋特征(如种族、性别、家庭出身等)。现代社会走向绩效社会,也就意味着先赋因素让位于自致因素的过程。

在现代社会的筛选过程中,先赋因素让位于自致因素,绩效主义成为机会分配中最具有合法性的原则,绩效选择也因此成为工业化社会代际流动的主要特征。绩效原则下的竞争流动是指在个人的教育获得以及在劳动力市场中的职位获得这两个阶段中,个人凭借自己的表现、能力和努力等自致性因素来竞争成功的机会。在这一理想模型中,流动机会将完全按照自致因素来分配,不同家庭出身的子女均享有公正、平等的机会参与向上流动的竞争,家庭出身等先赋因素在社会流动中不起作用。

在社会学的文献中,强调工业化带来绩效原则和公平流动机会的理论被称为现代化理论或是自由主义理论。他们(Kerr, et al., [1960]1973;Parsons,[1971]1994;Treiman,1970)认为工业革命对社会流动的影响是,相比较传统社会(工业化前的社会)与工业化社会,后者不仅在社会流动(特别是向上流动)的数量上将增加,而且流动的机会也将日趋平等化。D.贝尔(Bell,1973)将这一论断推广到“后工业社会”,他认为在以服务业为主要经济构成的条件下,这一判断仍然成立。不仅如此,激进的自由主义者声称,不同社会将会在工业化内在逻辑的推动下而同质化。工业化进程将对社会、经济和政治结构产生深刻影响,而且这一影响将是不可避免的。无论是不同的国家、不同的文化,或是不同的社会制度,工业化的内在逻辑——技术理性和经济理性都将塑造着社会的结构和精神,推动着社会的变迁。最后的结果是,所有工业化国家最终将殊途同归,在社会的结构、社会流动的数量和模式、社会分层的机制等各个方面最终都将“趋同”(convergence),走向同质化。

那么在现代社会绩效原则下的竞争流动是如何形成的呢?Erikson和Goldthorpe (1992)在总结工业化过程对社会流动影响的内在机制时认为,它表现在三个方面:分别是结构变迁的解释、社会选择机制的解释和构成效应。

其一,结构变迁的解释。它较多地带着结构功能论的色彩,认为工业化同时带来三个不同趋势,他们的联合作用是现代社会流动机会增加的原因。首先,工业化迫使劳动力大量由传统的农业部门转到工业部门,进而又转向服务性行业。劳动力被迫在经济部门间的转移,直接破坏了传统社会子继父业的社会传承模式,这是导致社会流动增加的首要原因。其次,在产业结构变迁的同时,工业化的另外两个后果是经济组织和社会政治组织的科层化,以及社会分工的精细化和专业化。科层化组织和专业技术职位的扩张,减少了劳动力结构中纯体力劳动者的比例,技术工人、专业技术人员、行政办事和管理人员的比例大大增加。产业结构变迁、职业结构的科层化和专业化三者的联合效应导致中产阶级的兴起,社会的大部分成员都从中获益,特别是原农业劳动者和体力工人得到了更多的向上流动机会。这是经济和社会结构变迁的解释。

其二,社会选择机制的解释。与仅仅关注社会经济结构的变迁相反,社会选择机制的解释认为,现代社会区别于传统社会的特征是流动机会(相对流动率)的平等化。这不仅仅是宏观结构变迁的结果,更在于社会的筛选和劳动力配置机制改变了。按照“绩效原则”,将个人分配到合适的职位是工业社会的经济理性的必然要求,这使得社会筛选的机制从传统社会的重“出身”的先赋因素转向重“成就”的自致因素,从“看他是谁,到看他能干什么”(Erikson & Goldthorpe,1992:6)。工业化大生产需要大量受过良好训练的劳动力和高质量的技术和管理人才,这推动了教育事业的迅速扩张。接受良好教育从原本是上层阶级的特权,现在成为所有社会成员就业的前提条件。在资本主义市场竞争的压力下,也出于工业大生产的经济理性本质,无论是教育的筛选,还是职业位置的分配,都将越来越按照绩效的原则进行,个人的社会家庭背景因素的影响力势必越来越弱。换言之,社会的相对流动机会将越来越平等。在这个意义上,使社会趋向开放的真正幕后推手,并不是工业化进程下的经济结构变迁,而是工业化大生产和市场竞争造就的经济理性——绩效原则。另外,伴随工业化进程的其他一些因素也在削弱家庭背景的作用,例如城市化和日益频繁的地区间流动,大大削弱了家庭和家族的影响和作用;社会平均生活水平的提高为平民接受教育和向上流动提供了基本的物质基础。

其三,构成效应。所谓构成效应是指,一个社会中不同经济部门遵循绩效的程度是不同的。在传统部门,如农业部门和小业主阶层的继承性最强,而越是技术先进的、新生的产业和部门,在筛选配置工作职位时越遵循绩效原则。经济活动中这一“增量”部分的扩张是一个社会流动性增加的重要原因。随着工业化进程中传统经济部门的衰弱以及经济的发展,“增量”部分的比例越来越大,在劳动力配置中绩效原则的运用也就越广泛而深入。这解释了为什么社会的流动性会随着工业化水平的提高和经济发展而逐渐增强。

综上所述,现代化理论认为,工业化对社会流动的意义在于两个方面:首先工业化导致的结构变迁是绝对流动率上升、特别是绝对向上流动机会增加的原因,但这带来的流动是结构变迁导致的被迫流动,如果社会筛选机制没有改变,来自不同家庭背景的后代其相对流动机会也不会改变,社会也不会因此而更开放;其次,更重要的是不同家庭背景的后代其相对流动机会(即相对流动率)的平均化,是因为社会筛选和分配过程在经济理性的要求下遵循绩效原则,使流动的机会在各个阶层间的分配日益平均化,而社会日益趋向一个机会均等的开放的流动体系。由此可见,经济部门构成的变化只能影响绝对流动率,真正影响流动机制、促进社会流动机会平等的是社会选择机制的变迁。现代化理论的本质是预测社会选择机制越来越遵循绩效原则,社会流动也因此趋向绩效原则下的竞争流动。

形成绩效原则下的竞争流动的具体过程是:一是在教育的过程中,教育的扩张和教育筛选的绩效实践,削弱了父代家庭社会经济地位对子代教育获得的影响;二是在就业的过程中,传统经济部门和行业(农业、手工业)日益萎缩,代际直接继承的机制被削弱。而新兴部门和产业遵循经济理性择优录取劳动力,代际的地位传承进一步被削弱。两个过程的效应叠加,令社会的流动性增加。下面,我们用父代地位、子代教育和子代地位三角关系来具体说明现代化理论下代际继承的理论逻辑。

在代际流动研究中,无论是理论创建还是方法上,P.布劳和O.邓肯(Blau & Duncan,1967)的《美国职业结构》一书都是里程碑式的著作。它最重要的贡献是,通过路径分析模型,将代际传承分解为代际的直接继承和间接继承两个部分,指出现代社会中代际社会地位的传承的主要方式和机制是通过教育的间接继承。在下图中将其地位获得模型予以简化,仅保留父代地位、子代教育和子代地位之间的三角关系,从中可以清晰地呈现出代际继承是如何实现的。

首先是父代地位(O)对子代教育(E)的影响,又称OE关系(OE link)。现代化理论认为,在传统社会中,获得良好正规教育是上层阶级的特权,职业技能也是在父子间耳听面授,但随着工业化的过程,OE之间的联系越来越弱,即家庭背景对子女教育获得的作用越来越小。原因是工业化大生产的要求和科技的发展需要大量具有一定文化技术的劳动力和各种各样的专业人才,这促进教育的普及,即大众普遍获得受教育的机会,而且劳动力市场中雇主们的选择也迫使教育筛选要以孩子的学习表现为主要根据,即遵循绩效原则,以培养和训练出合格的劳动力。这样,随着工业化水平的提高和科学技术的不断发展,子女的教育获得越来越基于自己的学习表现,家庭背景的影响逐渐降低,教育机会趋向平等。简而言之,随着工业化水平的提高和社会的现代化,父代社会地位对后代的教育获得的影响逐渐降低。

其次是子代教育(E)和家庭背景(O)对子代职业获得(D)的影响。现代化理论预测,随着工业化水平的提高,教育与子代职业地位之间关联增强,同时家庭背景的作用下降。原因在于,第一,在工业化大生产下,社会的大部分成员都成为拿薪水的被雇佣者,比起“耕者有其田”的农业社会,拥有生产资料的比例下降。代际间的生产资料(连同谋生方式)的传递大大减少;第二,在劳动力市场上,雇主根据工作申请人的资质、能力作挑选,基于竞争的压力,雇主自然希望得到对职位最合适的雇员,也就是不得不按照绩效的原则对职位申请人做筛选,而教育文凭是申请人资质、能力的最主要指标。家庭背景在一个以绩效为原则的劳动力市场中是无足轻重的,即“看他能干什么”,而非“看他是谁”。

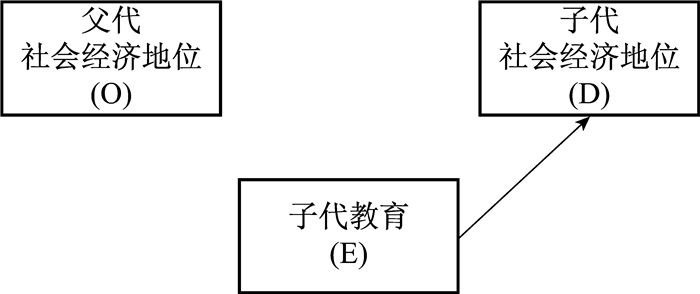

根据以上现代化理论,如图 1所示,一个真正的绩效社会的流动形态是,家庭背景对子代的教育和职业地位均没有作用。不同阶层的子女,以自己的聪明才智和勤奋努力,获得教育升学的机会,毕业之后,凭借所获得的教育资质进入劳动力市场,获得相应的职业地位。整个过程,家庭背景不起作用,而背后的机制,市场经济下的经济理性,迫使教育和劳动市场都遵循绩效原则。

|

图 1 社会流动理想型:绩效原则下的竞争模式 |

在现实社会中,纯粹的绩效竞争流动是不存在的,家庭背景仍然在子女地位获得的过程中扮演重要的角色。现代化理论所强调的是,伴随工业化进程,教育和就业机会的分配越来越依赖于绩效原则,家庭的作用日益降低,社会逐渐走向绩效竞争的流动模式,构成现代社会代际流动的基本特征。

(二) 社会不平等结构下的家庭地位继承模式社会分层与社会流动是研究社会不平等的最主要的两个方面,前者研究的是社会不平等的断面分布状况,后者是关于不平等是如何在代际历时性中传递的。在研究中,它们理应是紧密联系在一起的,但实际上,长期以来社会学的研究实践却是将两者割裂开来,忽略了他们之间的关系(Hout,2004)。原因之一是对于某个特定国家,其社会不平等程度的变动往往是不大的,很少有像中国那样在20年里从最平等的国家一举成为最不平等的国家之一。所以研究一国社会流动的学者通常可以把社会分化程度看成是一个给定的常量,而讨论其他因素的作用。对于多国比较而言,对两者关系的讨论有着方法论上的困难,国与国的差别不仅仅在于社会不平等程度,从而无法将社会分化程度对社会流动的作用作直接的因果判断。而且,现有的资料多来自西方发达国家,他们的不平等水平相差不大(Torche,2005)。

对于社会分层和社会流动的关系,就社会流动的研究而言,其核心问题是一个社会的不平等状况是否对其社会流动的程度和模式有影响。Hout(2004)对欧美国家的社会分化和社会流动的状况作了初步的比较,根据现有资料,其结论是两者没有表现出明确的相关性(Erikson & Goldthorpe,1992:379389)。从欧洲各国的数据来看,社会的流动性似乎的确与社会不平等负向相关。比如瑞典、挪威和荷兰是西欧各国中收入不平等较小的国家,他们的代际继承性也较小;爱尔兰是西欧各国中收入最不平等的国家,它的代际继承性也比较大;英、法两国无论在收入分化,还是代际关联性上,在西欧各国中都处于中等水平;东欧在市场改革之后,收入不平等急剧上升,有证据显示俄罗斯的代际继承性也在上升;而美国的资料则表现出相反的结论:美国的经济不平等远比英法高,但代际的流动性则相似,而且,在上世纪70年代中期以后的10年间,美国的收入不平等迅速上升,并延续到上世纪90年代中期,但代际继承性却是在1985年前后开始下降,然后一直持续至今(Hout & Beller,2004)。

那么,社会分层结构为什么会对社会流动造成影响呢?Torche(2005)提出两个对立的研究假设,即激励假设(incentive approach)和资源假设(resource approach)。

激励假设认为,一个社会的不平等是推动社会流动、激励个人努力向上爬的动力。如果一个社会没有不平等,那么人们就失去了努力和竞争的动因。于是,一个社会的不平等程度越大,向上社会流动所带来的回报就越多,同时向下流动的损失也就越大。于是人们就会更努力地保持已有的社会地位,争夺向上社会流动机会的竞争也会更剧烈,于是社会流动将因之而加剧(Hout,2004:970)。激励假设的预测是,当其他因素相同的情况下,一个社会的不平等程度越大,社会流动将越剧烈,但这一假设从未得到经验研究的支持,为学界普遍接受的是资源假设。

资源假设看到了社会不平等的另外一个后果。当社会不平等程度大的时候,不同社会群体间所占有资源(包括经济、社会网络、政治等各方面的资源)的数量差异也大。父代将社会资源投资于其子女,当那些能影响子女的发展和成就的资源在父代间的差别越大,子代发展机会的不平等就越大。于是,社会阶层间的流动的壁垒增高,社会流动趋少。所以资源假设预测,当其他因素相同,一个社会的不平等程度越大,社会流动将越艰难。

直接对此做检验的经验研究,就笔者所知,只有两项研究。其一是凯尔雷和他的同事(Kelley et al., 1981)曾在地位获得的框架下对资源假设作直接的检验。他们将美国与玻利维亚(南美洲最落后和最不平等的国家之一)相比较,得出了一些基本结论。首先,一个社会的社会继承性受社会资源分布状况的影响,其中最重要的是物质资源(财富、土地、产权)和文化资本(教育、知识、语言能力)。阶层间资源的占有越不平均,社会的继承性越强。其次,无论是物质资源还是文化资本,都对子女的教育获得和地位获得有独立的作用。当一个社会物质资源分布不平等比较普遍时,后代的机会不平等就更取决于父代的物质资源;相似的效应也发生在文化资本上。再次,一个社会的结晶化程度越高,其代际继承性越强。最后,因为社会不平等在农业社会晚期和工业化初期达到最高,所以在这一时期,社会继承性最强,随着现代化进程,不平等程度降低,社会的流动性也增强。而社会主义国家取消了生产资料个人所有制,这就大大降低了物质资源分布的不平等,社会继承性也被明显削弱。在Kelley和他的同事看来,西方发达国家社会流动性的上升并非是因为工业化导致的社会结构和社会筛选理性化的结果,而是因为社会不平等随着现代化进程下降,削弱了代际传承的基础。特雷曼和K.伊普(Treiman & Yip,1989)在教育获得的国际比较时也同意这一看法。

第二项研究是托尔切(Torche,2005)对智利的研究,其研究成果2005年发表于《美国社会学评论》。研究认为智利的收入分配在世界各国中处于最不平等前十位之列,又历经国家管制时期、市场化时期伴随民主化的经济增长时期,为研究各种制度安排下的社会流动的变异,以及社会不平等与社会流动的关系提供了难得的机会。其研究的主要发现有三点:①社会流动的机会分布在很大程度上取决于社会阶层间资源的分布形态,这支持社会分层结构对流动影响的资源假设;②与那些社会不平等程度低的西方发达国家相比(美、英、法、爱尔兰、苏格兰、瑞典等),其相对流动率(代际的关联性,association)反而要高,表明智利是一个非常开放的、流动性高的社会;③在智利的各历史时期,社会流动率变化甚小,即使在社会不平等急剧上升的市场化时期,其流动率也没有明显的下降。后两个发现似乎说明,社会的不平等程度与流动是无关的,甚至是负相关的。Torche对此的解释是,智利的不平等形态是一个高度“寡头”型结构,大部分社会财富集中在极少数精英权贵手中,广大普通民众无法流动到社会精英位置。但在精英权贵集团之外,社会差别不大、社会壁垒不强,社会流动是自由而充分的。这一不平等结构一方面导致整个社会的流动性很强,甚至强过西方发达国家;另一方面,市场化时期即使增强了精英与大众间的不平等,也无法削弱整个社会的流动性。

以上两项研究都支持资源假设。凯尔雷强调,社会流动机会的分配更取决于不平等程度大的那种资源;而托尔切研究的启发在于,虽然不平等程度对社会流动有重要的影响,但要具体分析不平等的结构及其作用,而不是简单地在总体的层面上进行比较。

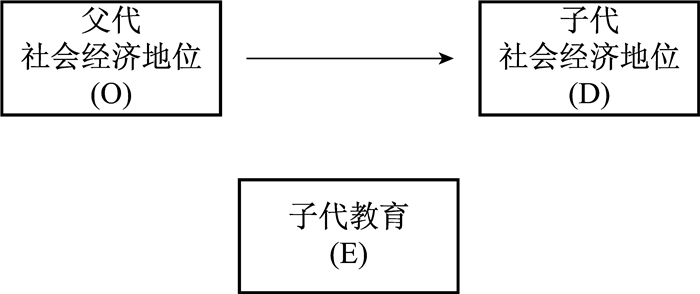

社会分层结构对社会流动的影响,源于父代社会资源占有的不平等。而父代资源往往通过各种形式转化为子代的竞争优势,从而实现社会地位的继承。一般而言,社会资源在父代分布的不平等程度越高,子代的机会不平等越大。可见,在社会不平等命题下,社会流动模式的特征是家庭地位的代际传递与继承,故称之为社会不平等结构下的家庭地位继承模式。回到P.布劳和O.邓肯(Blau & Duncan,1967)的OED三角关系,可以发现,这一流动模式有两种实现的方式:即家庭地位直接继承和家庭背景间接作用。

其一,家庭地位的直接继承。家庭地位的直接继承,最典型的例子是传统社会中贵族政治身份的代代相传,经济上家族资产以遗产继承的方式传递给子女。在现代社会中,政治身份的直接传承已基本废止,但是财产继承仍然受制度的保护。不仅如此,家庭地位直接继承在以绩效为主导的现代社会也有了新的表现形式,即绕过或削弱教育-职业(ED)的绩效筛选过程,为后代直接提供一定职位,从而影响着子代社会地位的获得,也就是俗话说的“学好数理化,不如有个好爸爸”。

|

图 2 社会流动理想型:家庭地位的直接继承 |

首先,一个社会的财富分布越不均匀,在生产资料私有制的条件下,生产资料占有状况的不平等程度往往越高,而拥有生产资料的阶层(资本家、小业主和农场主)其代际继承性也是最高的,因为此时的代际传递是生产资料在代际间的直接转移,而非通过教育那样是间接的传递,而且,家庭的财富,如果需要也可以随时转换成生产经营的资本,赠与子女。所以,一个社会的财富分配不平等程度越高,父代对子代地位获得的直接作用可能越强。这些经济上和职业地位上的继承都是绕开劳动力市场而直接实现的。从整个社会的角度看,即使劳动力市场的绩效性不变,ED间的效应也将被削弱。

其次,社会网络资本是一项重要的社会资源,它可以干扰劳动力市场的绩效性。对于求职而言,社会网络中蕴含的信息(Granovetter,1973)和人情交换(Lin,1982;1986;Bian,1997),均对劳动力市场中的求职结果产生重要影响。当社会网络以其信息功能帮助沟通求职者和雇主之间的信息不对称,将帮助雇主择优录取合格的求职者;而当社会网络中的权力介入求职过程时,劳动力市场的绩效性无疑将被削弱,这在非私营企业和社会主义国家尤为明显。而社会网络中权力资源的分布,又与个人的社会地位高低紧密相关,社会群体间的交往受到阶层结构的影响(Wright & Cho,1992)。当社会群体间的不平等上升时,不同社会群体间的网络格局也在变化。在一个社会地位分化强烈的社会中,社会网络中权力资源的分布也更不均匀,它对劳动力市场绩效性的潜在威胁也越大。

正如凯尔雷(Kelley et al., 1981)所强调的,一个社会的社会继承性与社会资源分布的状况正相关。父代资源不平等程度越大,代际直接继承性也将越大。

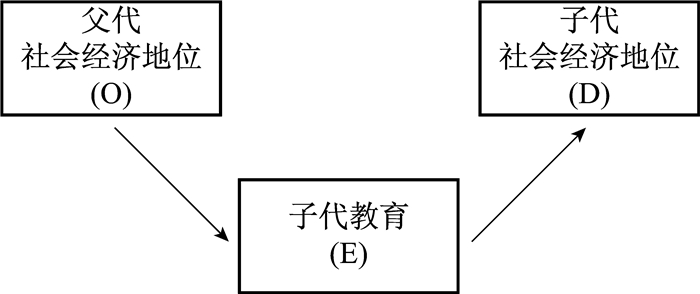

其二,家庭背景的间接作用。在现代社会日益绩效化的背景下,家庭地位传递的主要方式是通过教育的间接继承(Blau & Duncan,1967),即父代地位对子代机会的影响体现在子代教育获得过程中。家庭背景越好的子女,教育获得越高。获得高等教育资质的优势阶层子女,在绩效原则的劳动力市场中获得较高的职位,从而实现家庭地位的继承。

|

图 3 社会流动理想型:家庭背景的间接作用 |

在家庭地位间接作用模式下,家庭背景,包括父代社会地位及各种经济社会资源(O),对其子女的教育获得(E)的正向作用是其最重要的环节。当一个社会的资源分布从平等走向不平等,那么子代的教育不平等也将增加。反之,子代的教育获得机会将趋于平等化。特雷曼和K.伊普(Treiman & Yip,1989)在比较了21个国家教育不平等的变化趋势后,猜测现代西方社会教育不平等程度下降的一个重要原因是与二战后西方社会整体不平等程度的下降有关。

综上所述,当一个社会的不平等程度越高,无论是家庭背景对子女的教育获得的影响,还是父代地位对子代地位获得的直接效应都可能增强。于是,衍生出两种家庭地位继承的方式,直接或间接地传递家庭的地位及资源。在这一理论中,社会不平等结构下的社会流动机会的分配,取决于家庭拥有社会经济资源的多少。在子代竞争流动机会的表象下,是其家庭资源禀赋的竞争。这一模式的极端状况就是完全的社会不流动,所有社会成员均子承父业。这种社会流动的模式就是家庭地位继承流动。

(三) 社会主义意识形态下的国家庇护流动模式现代化理论看到的是工业化进程和经济发展对社会流动的影响,而社会结构影响论则关注不平等的程度和不平等的结构对社会流动的作用,他们都忽略了另外一个重要的因素:政治因素,包括政策和意识形态,也在一定程度上决定着社会流动的大小和模式。

F.帕金(Parkin,1971)认为,在给定的科技发展水平下,一个社会的社会流动状况将更多地由一个国家的政治、历史和文化状况决定,特别是国家政策影响下的制度设计决定着社会流动的数量与形态。

事实上,政治干涉并不是一个全新的影响模式,只是国家的政策改变了社会流动的社会条件,进而影响社会流动。这样的政策干涉可以分为三大类。

一是改变社会不平等结构,降低社会整体不平等程度。A.海斯(Heath,1981)曾经指出,在执政党意识形态和政策的影响下,那些社会民主党执政的国家将提供一系列的税收和福利政策进行社会财富的二次分配,以降低社会不平等水平,从而减少地位继承性;而共产党领导下的社会主义国家更是进行了彻底的社会改造,消灭生产资料私有制,社会阶层间的差异被大大降低,直接削弱了代际传承的联系。

二是削弱家庭背景在代际不平等传递中的作用。在给定社会不平等程度的情况下,最重要、而且最有效的国家干涉是对教育制度的干涉。正如F.帕金(Parkin,1971:109)所指出的,“教育系统是一个能有效改变阶级相对优势的机制”,“在绝大部分情况下,国家控制下的教育制度,是干涉社会变迁的有效工具”。二次大战后,世界各国均先后大规模扩张教育,发达国家开始在上世纪70年代前后普及高等教育,这一方面是现代化经济的内在需要,也在客观上为社会中下层提供了更多的向上流动的机会。在基础教育扩张的同时,国家承担了下一代相当一部分的教育成本,这不但减少了家庭的教育支出,也削弱了由于父代社会经济地位的差异对子女教育获得的影响。当教育费用低,教育分流晚,那么家庭背景对子女教育获得的影响就将减少;这时如果劳动力市场的职位分配与教育资质的联系直接紧密挂钩,那么父代对子代职业获得的直接作用无疑将被进一步削弱。

三是国家通过政策的方式,对原社会经济地位处于劣势的工农阶层,在升学、就业、职位分配和精英吸纳等各方面给予额外的庇护和照顾。在社会主义国家,无论是出于意识形态的考虑,或为了兑现革命时的承诺,或者为了培养革命政权的可靠接班人,社会主义国家采取一系列政策,令原处于劣势地位的普通工人和农民的后代在社会流动的各个环节享有诸多特权(尤其是在革命成功之初最为明显)(同上,1971:141149)。通过这样的制度设计,工人和农民家庭子女的流动机会得到提高,代际流动和职业流动形态得以改造和重塑,其目的在于追求一个更加平等的社会(Mateju,1993;Szelenyi,1998:1115)。

社会主义制度下对于工农阶层子弟的额外照顾,可称之为“国家庇护”(state-sponsored)。这一概念是由Titma等学者在研究苏联教育获得时提出的(Titma,Tuma & Rossma,2003)。他们借用了拉尔夫·特纳(Turner,1960)所提出的“庇护性”流动的概念。R.特纳的“庇护”是指,社会上层控制着进入精英集团的入口,他们根据“假定的能力”(supposed merits)选择候选人,而标准在很大程度上就是“是否出生于精英家庭”。R.特纳认为英国的精英流动模式是“庇护式”的,因为精英的后代在年幼时就被安排到独立的专门学校,然后进入一个特殊的职业晋升之路,确保日后进入精英阶层。而在社会主义国家,基于意识形态或政治统治的需要而采取的国家庇护政策,符合R.特纳的庇护概念中依据先赋因素(R.特纳是指是否出生于“精英家庭”,而社会主义国家是指“阶级出身”)这一“庇护”的内在含义,而且这一庇护行为是由国家通过政策来实现的,所以称之为国家庇护。

国家对特定阶级出身的政治偏好,体现在社会流动的各个过程和阶段。以中国为例,从精英位置的获得上看,早年的革命者多出生于劳苦大众,革命成功后被直接委以管理者的重任。在相当长的一段时期里,阶级出身的“根正苗红”是精英筛选的必要条件。从教育获得上看,国家对教育机会的分配进行了直接的干预。具体而言,在建国初期不仅采用低学费或免学费和普及基础教育等政策手段,还对各级学校入学设立了工农子弟的配额,以增加其入学机会。同时用“推荐入学”的办法培养特定家庭背景的子女(如烈士子女)成为“革命接班人”,这主要通过“同等条件下优选入取”这一政策得以实现。到“文革”时期,在基础教育以上,高等教育升学普遍使用推荐和配额等形式,这时家庭背景中的政治出生起到了非常重要的作用,特别是高等教育。“文革”前只针对少数人的“推荐入学”的方式成为进入高等教育的主要录取原则,所以在各个社会阶层中,成分好的工农子弟无疑有被入取的优先权。

社会主义的“国家庇护”其本质是一个“逆向选择过程”(counter-selection),在教育筛选和精英吸纳的过程中,其首要的标准是家庭的阶级出身,而不是教育或其他自致性因素。这导致了社会流动的选择机制不是基于绩效的竞争,在“文革”这样特殊的历史时期,甚至会完全排斥绩效原则,虽然其初衷在于改造代际流动的模式,削弱代际继承性,塑造一个更加平等的社会,但后来却被看成是政治精英为维持其代际地位传承的一种方式(Deng & Treiman,1997),因为那时出生于“革命干部”的政治精英家庭的子女的确是更优先获得庇护特权的。

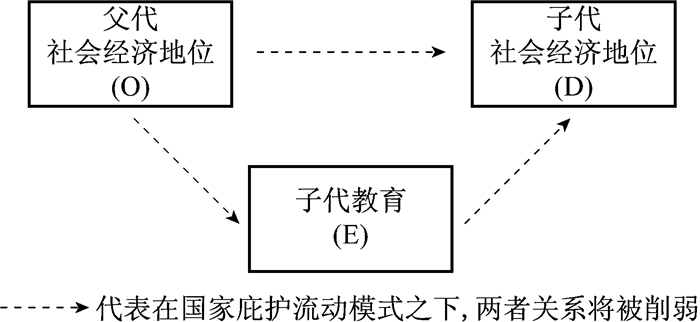

|

图 4 社会主义国家庇护下的代际地位获得过程 |

从上图中,我们仍然以P.布劳和O.邓肯的经典三角关系来说明国家庇护下代际社会流动的特征。对于教育的获得,学界对社会主义国家政策影响有一致的看法。由于对在社会分层结构中处于劣势的工农阶层的政策倾斜,家庭背景与子女教育获得的联系(OE)将大大削弱。在各个社会主义国家或是不同的历史时期,效果可能不尽相同(Zhou et al., 1998;Deng & Treiman,1997;Simkus & Andorka,1982),但其作用是显著的,趋势是一致的。

在社会主义计划经济模式下,不存在真正意义上的劳动力市场。国家完全控制着就业过程,完全可以以国家的意志用政策来安排就业的模式。在这一条件下,教育对职业地位关联性的理论预期是,ED的关联将弱于那些存在竞争的劳动力市场机制的资本主义社会。其原因仍然以国家对工农阶层的庇护为解释主线,认为国家在安排就业时,将优先把政治出身好、表现好的毕业生安排到重要的岗位或单位,予以信任和重任。即使他们的教育水平不高(而且他们通常教育程度只有初中或高中),一旦被确认为“接班人梯队”或是“培养对象”,单位也会在就业后重新送出去培训和深造(Li et al., 2001)。所以,教育对职业地位获得的作用,在社会主义意识形态的偏好下也是被削弱的。1

1 另外一种意见认为,在社会主义计划经济模式下,教育与职业获得的联系应该比市场经济中更紧密。理由是,在社会主义体制下,劳动力是社会主义建设的重要资源,各级计划部门根据经济建设的需要,制定各级各类学校的招生规模,对毕业生按计划统一分配到对口的单位。而个人是必须服从国家分配,不允许自己寻找和选择雇主。被分配的单位也不能无故不接受所分配来的毕业生。虽然,毕业生被分配到单位后,具体从事的工作是由单位决定和再次分配(Bian,1997),但总体上还是要遵循专业对口的原则,以最大程度利用劳动力资源。用计划这一“看得见的手”所完成的职业分配,虽然不能说比劳动力市场“看不见的手”来得更有效率,但至少在表面效度上,中专或大学毕业生基本都可以获得“干部”身份,从事专业对口的非体力工作(Wu,2004),教育文凭与职业的关联应该更紧密。相似的判断也适用于教育的收入回报。原计划体制对教育水平和相应的工资等级均有严格的规定,似乎应该形成明显的教育回报率,但经验研究发现,在“文革”时期,教育和职位关联,以及教育的收入回报均是在较低的水平上。

在社会主义的庇护流动模式下,社会流动模式的特征在于:家庭背景对教育获得影响小,教育与职业地位的关联会因为意识形态的偏好而被削弱。

(四) 三种流动模式的比较一个社会的代际流动受到社会经济制度、经济结构、社会不平等状况以及国家政策等因素的制约。在这些因素的作用下,社会流动表现出不同的特征和模式。按上文的类型划分,可以区分出三类不同的流动模式,其特征及制度条件的异同在下表予以小结。

| 表 1 代际流动的模式及其比较 |

首先,影响流动模式的行动主体是不同的。对于绩效原则下的竞争流动(以下简称为绩效流动),行动的主体是独立的原子化的个人。在这一理想型下,个人因素(个人天赋才智、能力和努力)是导致个人是否有流动机会的唯一原因。家庭、国家等外在结构因素在流动过程中毫无作用。而社会不平等结构下的家庭地位继承模式(以下简称继承模式),个人的流动机会受制于其家庭出身。父代凭借其占有的社会经济资源,通过教育间接或直接传承其社会地位。在这一模式下,家庭出身越高的子女,最终获得高阶层地位的可能性越大。在社会主义制度条件下,国家出于对劣势工农阶级子女的偏好而采取庇护性政策,此时影响个人社会流动的主导因素是国家是否和在多大程度上采取庇护政策。

其次,三种流动模式的代际继承性不同,即不同阶层出身的子弟,他们获得高社会地位的可能性不同。在绩效流动下,非个人的因素对其流动机会没有影响,自然谈不上代际阶层,社会流动将呈现完全自由流动。当家庭因素成为流动机会分配的决定性因素时(继承流动),特别是在直接继承模式下,代际继承性到达最高点,极端的状况就是完全没有流动,子承父业。相比之下,在间接继承模式下,代际继承性会弱于直接继承,因为只要高阶层没有完全垄断教育获得机会,低阶层背景的后代就有上升流动的机会。在社会主义国家庇护流动模式下,庇护政策压抑了高阶层的优势,虽然不可能做到“把颠倒的社会颠倒过来”,但将有效地削弱家庭背景对后代地位获得的影响力。所以,在国家庇护流动模式下,代际继承性是弱的,不同阶层间社会流动机会的差异较小。

再次,在地位获得的过程中,绩效流动的特征仅仅存在于子代教育(E)与子代地位(D)的关联上,家庭背景(O)对子代教育和子代地位均无影响。家庭继承的两种模式分别表现在O到E到D,或O直接到D。在国家庇护流动模式中,三者关系均呈被削弱的态势。现实中,三者之间不可能完全没有关联,流动模式的差异更多表现为程度上的不同,而非绝对的有无,所以表中三者之间关联的文字说明以强、弱表示,以代表其程度的差异。

最后,绩效原则在流动过程中体现在两个方面。一是在教育获得过程中,以学习表现为依据,分配升学机会;二是在求职时根据教育资质的高低分配职位。在四种流动类型中,绩效流动在升学和求职过程中均依赖于绩效原则的存在和贯彻。绩效流动的含义就是绩效原则贯彻代际流动的始终,故而原子化的个人可以凭借自身的能力和努力获得社会地位。对于家庭地位的直接继承模式和国家庇护流动模式而言,前者是社会地位的直接继承,完全是家庭资源禀赋的作用;后者的流动机会取决于家庭的阶级出身。两种流动模式均可以认为是先赋条件的作用,只不过前者对高阶层有利,而后者使工农子弟得益。家庭地位模式中间接继承模式是一个独特的特征,这一模式是现代社会代际流动的主要形态。总体而言,它是损害绩效原则的。在教育获得过程中,高阶层家庭凭借资源优势,占有更多的教育资源和获得更多的升学机会。当高阶层的子弟获得较高的教育,即使求职的过程完全绩效化,也能在一定程度上完成家庭地位的传承。但正如布迪厄(Bourdieu,1974)所指出的,教育的过程是一个接受和传承文化资本的过程,学校本质上是一个承担着教化和传递文化资本职责的社会机构。在这个意义上,出生于高阶层家庭的子女传承了家庭的文化资本,更容易在学习上表现突出,于是在获得教育成功的机会上就有了先天的优势。同时,高阶层经济上的优势也可以转化为子女学习条件上的优势,如通过提供更好的学习环境、请家教等。这意味着当教育成为家庭地位继承的中介,高阶层在绩效原则下,仍然可以保持对低阶层的优势。在这个意义上,绩效原则并不能完全消除家庭背景的作用,家庭地位的传承仍然可能在完全绩效的条件下实现。

三、当代中国社会流动模式研究:问题和研究假设上述这三个流动类型都是理论上的理想类型,现实的社会流动形态必然是多种理想流动类型的混合,同时表现出多重特征。但我们可以从各模式特征的强弱来判断流动类型的变迁。1949年后,中国社会历经多次制度和政策的变迁,特别是改革开放以来,代际流动类型是否因此也发生了模式转变?这是代际流动研究者首先要回答的问题。

一般认为,改革前(特别是“文革”时期)社会流动的主要体制特征在于,国家对工农子弟采取一系列庇护政策。原处于社会下层的工农阶级子弟向上流动的机会增加,与优势阶层之间的差距缩小。这一结论已经得到大量的经验研究的支持(Parish,1984;Deng & Treiman,1997),在理想类型上更接近上文所描述的国家庇护流动模式。而在改革开放后,当国家废弃了这一模式后,社会流动模式走向何方?

一种可能性是随着以市场化为核心特征的改革,社会筛选标准从“政治挂帅”到“绩效原则”,社会向上流动的机会取决于人们自身的能力和努力,家庭背景的作用日益削弱。改革以后,国家不再对工农家庭子弟采取倾斜的政策。在教育领域,工农照顾政策随着高考的恢复戛然而止;在精英职业的筛选政策上,也随着“重视知识、尊重人才”,逐渐强调“知识化”、“重表现”,而不把家庭的阶级出身作为职业地位筛选的政治标准。同时,随着国有企业体制改革和非国有成分的增加和壮大,劳动力市场在1992年大规模深化改革的市场化加速中,逐渐形成并得到了确立。于是,自致因素不断增强,先赋因素日益削弱,形成了以绩效竞争为特征的流动模式,社会开放性程度提高。强调市场制度的渗透与扩张、改变并日益主导社会分层机制的学者往往持这一看法(Nee,1989;1996)。

另外一种可能性是,改革导致社会的不平等程度上升,不同家庭出身的子女在家庭资源禀赋上的差异日益扩大。在1992年后正式确立建设“社会主义市场经济”之后的市场化大潮的冲击下,中国社会迅速分化,不平等程度从一个比较平均的社会成长为收入分配最不平均的社会之一,其不平等增长的速度世所罕见。对于代际流动而言,无论是代际地位的直接传递,或是通过教育而实现的间接传递,无不受到家庭资源禀赋差异的影响。当家庭资源差异随着社会阶层分化而拉大时,代际流动也因此受到障碍,在教育获得和初职地位获得的两个过程中,先赋因素的作用因此增强。如果真的是这样,社会流动的模式将日益趋向于不平等条件下家庭地位的继承模式。于是,社会各阶层间壁垒扩大,甚至断裂,社会将日益走向封闭。虽然对不平等背后的机制看法不同,但持这一看法的学者却并不少(孙立平,2003;李路路,2006)。

笔者对改革以后中国社会(特别是城镇社会)的社会流动趋势和模式的基本判断是,市场化和地位再生产的逻辑同时存在于当前的中国社会,但对社会不同群体的效能却并不相同。对仅占社会中小部分的精英阶层而言,社会再生产的逻辑将起主导作用;而对于广大普通人群,其资源和权力的占有量差异不大,流动机会的差异虽然存在,但不会有天壤之别。市场化和再生产的逻辑共同作用的后果是,社会流动机会的分布将以阶层高低分割为一个菱形结构:上层的精英阶层和社会底层多表现为家庭地位继承的流动模式,向上或向下的机会都不多,而处于中间阶层的大量普通社会成员受益于市场化进程所带来的社会开放性,其流动模式趋向自由竞争模式,他们会拥有较多的流动机会。笔者将此称为市场化和再生产“双重流动机制”下的菱形结构模式。

为了验证这一研究假设,笔者建议具体的研究策略需要考虑三个方面的因素。

首先,研究的核心在于分析社会经济制度和不平等结构变迁与流动模式转变之间的关系及机制。研究改革以来流动模式的变迁,对于流动理论的贡献在于两个方面:一是检验市场化进程对流动模式的影响;二是检验不同社会结构条件下社会流动可能的差异及其机制。具体而言,研究应分别落实到代际流动的两个主要环节上——教育获得和职业获得,并阐明其机制。鉴于以往研究多侧重经济制度因素对流动模式的影响,今后的研究应更侧重讨论社会分化程度和社会不平等结构状况本身对代际流动的作用。同时我们应该看到,父代不平等程度的增加,并不一定就意味着子代机会不平等的上升。不平等结构在代际间得以有效传递的机制是研究所要阐明的重心,这可能涉及教育和职业获得过程中的具体制度安排、社会资本,以及城乡二元体制等外在结构因素。

其次,正如一些学者所指出的(孙立平,2003),中国的改革进程实际上经历了两个阶段:改革初期和上世纪90年代中期后的改革深化阶段,二者的社会状况存在明显的差异,其流动的程度和模式也可能有所不同,所以研究至少应该区分三个不同的历史时期:改革前、改革初期(1978-1990年代中期)和1990年代后改革深化、市场制度确立的阶段。研究应遵循“比较流动”的理论框架,重点不仅在于对改革前后的对比,而且拟对改革初期和改革深化期之间流动的程度和模式进行比较分析,讨论其可能存在的差异及原因。

再次,研究需要结合大样本的定量统计资料和定性资料进行分析。虽然在一些研究中,这只是一句貌似全面的套话,但在本研究中这是至关重要的。由于中下层社会成员基数大、占人口比例高,所以适合以定量研究的随机抽样技术来描述和分析;但对于人数少,又很不容易接触到的上层精英,大样本的问卷调查往往是力不从心的。对于他们的代际地位传递状况,不得不大量使用定性资料,如各种媒体、访谈、文献等。缺乏了这部分人群的信息,仅仅依靠样本数据,很可能得出偏颇的结论。

李路路. 2006. 再生产与统治——社会流动机制的再思考[J]. 社会学研究(2). |

孙立平. 2003. 断裂[M]. 北京: 社会科学文献出版社.

|

Bell Daniel. 1973. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting[M]. London: Heinemann.

|

Bian Yanjie. 1997. Bringing Strong Ties Back In: Indirect Connection, Bridges, Job Search in China[J]. American Sociological Review, 62: 266285. |

Blau Peter. M., Duncan O.D. 1967. The American Occupational Structure[M]. NY: Wiley.

|

Bourdieu, Pierre. 1974. "The School as A Conservative Force: Scholastic and Cultural Inequalities." In Contemporary Research in the Sociology of Education, edited by J. Eggleston. London: Methuen.

|

Breen Richard. 2004. Social Mobility in Europe[M]. Oxford: Oxford University Press.

|

Deng Zhong, Treiman D.J. 1997. The Impact of the Cultural Revolution on Trends in Educational Attainment in the People's Republic of China[J]. American Journal of Sociology, 103: 391428. |

Dessens J.A.G., Jansen W., Ganzeboom H.B.G., van der Heijden P.G.M. 2003. Patterns and Trends in Occupational Attainment of First Jobs in the Netherlands, 19301995[J]. Journal of the Royal Statistical Society, 166(1): 6384. |

Erikson Robert, Goldthorpe J.H. 1992. The Constant Flux: A Study of Class.Mobility in Industrial Societies[M]. Oxford: Clarendon Press.

|

Featherman David L., Hauser R.M. 1978. Opportunity and Change[M]. New York: Academic Press.

|

Ganzeboom Harry B. G., Ruud Luijkx, Treiman D.J. 1989. Intergenerational Class Mobility in Comparative Perspective[J]. Research in Social Stratification and Mobility, 8: 355. |

Ganzeboom Harry.B G., Treiman D.J., Ultee Wout C. 1991. Comparative Intergenerational Mobility Research-Three Generations and Beyond[J]. Annual Review of Sociology, 17: 277302. |

Goldthorpe John H. 2000. On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of Research Theory[M]. Oxford: Oxford University Press.

|

——. 2005. "Progress in Sociology: The Case of Social Mobility Research." in Analyzing Inequality: Life Chances and Social Mobility in Comparative Perspective (Ch2), edited by Stefan Svallfors. Stanford University Press.

|

Goodman LEO A. 2007. Statistical Magic and/or Statistical Serendipity: An Age of Progress in the Analysis of Categorical Data[J]. Annual Review of Sociology, 33: 119. |

Granovetter Mark. 1973. The Strength of Weak Ties[J]. American Journal of Sociology, 78: 1360-80. DOI:10.1086/225469 |

Hauser, Robert M. 1979. "Some Exploratory Methods for Modeling Mobility Tables and Other Cross-Classified Data." Pp. 41358 in Sociological Methodology, edited by Karl F. Schuessler. San Francisco: Jossey-Bass.

|

Heath Anthony. 1981. Social Mobility[M]. London: Fontana.

|

Hout Michael. 1988. More Universalism, Less Structural Mobility: The American Occupational Structure in the 1980s[J]. American Journal of Sociology, 6(93): 13581400. |

——. 2004. "Social Mobility and Inequality: A Review and an Agenda." Ch. 26 in Social Inequality, edited by Kathryn Neckerman. New York: Russell Sage Foundation.

|

Hout, Michael and Emily Beller. 2004. "Cohort Trends in Social Mobility: United States, 19722002." in International Sociological Association Research Committee on Stratification and Mobility, edited by Rio de Janeiro, Brazil, 7 Aug 2004.

|

Kelley Jonathan, Robinson Robert V., Klein Herbert S. 1981. A Theory of Social Mobility, with Data on Status Attainment in a Peasant Society[J]. Research in Social Stratification and Mobility, 1: 2766. |

Kerr C., Dunlop J.T., Harbison F.H., Myers C.A. 1960/1973. Industrialism and Industrial Man: The Problems of Labour and the Management of Economic Growth[M]. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

|

Li Bobai, Walder Andrew G. 2001. Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 19491996[J]. American Journal of Sociology, 106: 13711408. |

Lin, Nan. 1982. "Social Resources and Instrumental Action." Pp. 131-45 in Social Structure and Network Analysis, edited by Peter V. Marsden and Nan Lin. Beverly Hills, CA: Sage.

|

Lin Nan, Mary Dumin. 1986. "Access to Occupations through Social Ties[J]. Social Networks, 8: 36586. |

Mateju, Petr. 1993. "Who Won and Who Lost in A Socialist Redistribution in Czechoslovakia?" Pp. 251271 in Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries, edited by Y. Shavit and H.-P. Blossfeld. Boulder: Westview Press.

|

Nee Victor. 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism[J]. American Sociological Review, 54: 66381. |

——. 1996. "The Emergence of A Market Society: Changing Mechanisms of Stratification in China." American Journal of Sociology 101: 90849.

|

Quah Stella R., Arnaud Sates. 2000. The International Handbook of Sociology, London:SAGE Publications[M]. London: SAGE Publications.

|

Parkin Frank. 1971. Class Inequality and Political Order[M]. New York: Praeger.

|

Parsons Talcott, Bales R. 1956. Family, Socialization and Interaction Processes[M]. London: Routledge and Kegan Paul.

|

Parsons, Talcott. 1994. "Equality and Inequality in Modern Society, or Social Stratification Revisited." in D.Grusky (ed.), Social Stratification. Class, Race and Gender in Sociological Perspective. Boulder: Westview Press.

|

Parish, Willian L. 1984. "Destratification in China." in Class and Social Stratification in Post-Revolution China. (edited by J. Watson) New York: Cambridge University Press.

|

Simkus A., Andorka R. 1982. Inequalities in Education in Hungary 19231973[J]. American Sociological Review, 47: 740751. |

Szelényi Szonja. 1998. Equality by Design: The Grand Experiment in Destratification in Socialist Hungary[M]. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Titma Mikk, Nancy Brandon Tuma, Kadi Roosma. 2003. Education as A Factor in Intergenerational Mobility in Soviet Society[J]. European Sociological Review, 19: 281297. |

Torche Florencia. 2005. Unequal but Fluid: Social Mobility in Chile in Comparative Perspective[J]. American Sociological Review, 70: 42250. |

Treiman, Donald J. 1970. "Industrialization and Social Stratification." Pp.207-234 in E.O. Laumann (ed.) Social Stratification: Research and Theory for the 1970s. Indianapolis Bobbs-Merrill.

|

Treiman, Donald J. and Harry B.G. Ganzeboom.2000. "The Fourth Generation of Comparative Stratification Research." Pp. 123150 in The International Handbook of Sociology. Sage.

|

Treiman, Donald J.and Kam-bor Yip. 1989. "Educational and Occupational Attainment in 21 Countries." Pp. 37394 in Cross-National Research in Sociology, edited by Melvin L. Kohn. Beverly Hills, Calif.: Sage.

|

Turner Ralph. 1960. "Sponsored and Contest Mobility and the School System[J]. American Sociological Review, 25: 85567. |

Wright Eric Olin, Donmoon Cho. 1992. The Relative Permeability of Class Boundaries to Cross-Class Friendships: A Comparative Study of the United States, Canada, Sweden, and Norway[J]. American Sociological Review, 57: 85102. |

Wu Xiaogang, Donald J Treiman. 2004. The Household Registration System and Social Stratification in China: 19551996[J]. Demography, 41(2): 36384. |

Young M. 1958. The Rise of the Meritocracy, 18702033: An Essay on Education and Equality[M]. Harmondsworth: Penguin.

|

Zhou Xueguang, Phyllis Moen, Tuma Nancy B. 1998. Educational Stratification in Urban China: 19491994[J]. Sociology of Education, 71: 199222. |

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29