有关社会科学对新古典市场均衡理论的广泛批判(参见汪和建,2005),引发了一个有趣的话题,即当代经济社会学家是如何介入市场研究,并开展对其理论的反思与修正的。本文旨在检视当代市场社会学中的三个主要理论,即作为主流的市场的社会结构理论、作为反思与修正的市场的新制度主义理论和经济制度的社会建构理论。本文将力图说明,无论是市场的新制度主义理论,还是经济制度的社会建构理论,其对市场的社会结构理论的修正或转向都是有限度的。当代市场社会学之再修正或再转向,应当是建立一种基于特殊行动理论的市场的社会实践理论。

一、再思市场的社会结构理论市场的社会结构理论被学界视为当代经济社会学家对新古典市场理论的一个重大挑战。1古典和新古典经济学从未认真思考过“市场从何而来”这一问题,然而,当代经济社会学家却恰恰在这一问题上找到了解释市场现象的新视点和路径。H.怀特的解析是:生产市场是从社会网络发展而来的。2他认为,“市场是由那些相互观察的生产者所组成的一个有形的生产者簇群(cliques of producers)”。在这一簇群中,“最关键的事实是,生产者要相互盯着对方(watch each other)”(White,1981b:543、518)。

1 勿庸讳言,社会学自诞生以来就始终与经济学处于某种微妙的竞争关系之中。当以贝克尔(Gary S. Becker)(1993)为首的主流经济学家将其研究拓展、扩张到诸多社会领域,并且最终宣布以新古典经济学为核心的经济分析方法已成为“说明全部人类行为”的统一的方法时,它再次激起了社会学家对“经济学帝国主义”的愤慨。一些社会学家因此决定“以牙还牙”,即要靠自己的力量独立地在经济学的领地上,尤其是在其“经济学失败”的方面建立起一种新社会学研究。之后,他们将这类研究称之为“新经济社会学”(New Economic Sociology),而市场的社会结构理论也被视为“新经济社会学”中的重要组成部分。

2 新古典市场理论只局限于抽象地研究产品市场(或交换市场),H.怀特则选择了对更为有形的和“主宰了经济”的生产市场(production markets)进行研究。H.怀特的观点是,新古典市场理论至多只是一种纯粹的交换理论,而不是一种关于生产的市场理论。“经济学家从来未有发展出一个生产市场理论”,而“纯粹的交换理论并不能应用于生产市场”。在他看来,“经济学家根本没有看到生产市场的存在本身就有问题,没有看到作为一个显而易见的社会机制,这本身就说明有问题”(怀特,[1990]2003:113、117)。另外,值得提及的是,在1981年早些时候发表的另一篇文章中,H.怀特提出的是一种相似的“市场作为一种内生的角色结构”的思想(参见White,1981a)。

按照H.怀特的观点,在一个由不同生产者组成的生产市场中,每一个生产者首先要依据与其他生产者在产品生产中的相似性和差别来判别其在整个生产体系中的作用,从而确定其在生产市场中的位置。其次,生产者要相互接触,彼此协商,以制定或理顺某种交易条件(如相互买卖中的定价)。只有确定了某种互惠性的交易条件,生产者们才能在这一给定的约束条件下谋求自己的最佳利益。同时,生产市场也才能在合作的基础上得以持续和自我再生产。这样,生产者之间的作用结构,即“相互盯着”便成为生产市场中的一个经济学家所根本没有看到的“显而易见的社会机制”(参见White,1993;怀特,[1990]2003)。

H.怀特的相互作用理念的核心——通过相互观察和协商实现市场的自我再生产——来自经济学家斯彭斯(Michael A. Spence)。正是斯彭斯(Spence,1974)的“市场信号”理论——通过信号传递使信息不对称,市场得以维持——给予了H.怀特以极大启发,从而促使他“扩展其用途,并将其作为一般的相互作用理论,或社会控制机制理论的开端”(怀特,[1990]2003:112)。当然,H.怀特并没有简单采用斯彭斯的理性人分析方法。在他看来,这是“一种错误的方法”。相互作用理论只能以格兰诺维特(Granovetter,1985)所概括的行动的“嵌入性”(embeddedness)为假设前提。

为最终建立起一种“把生产市场看作作用结构的社会学观点”(怀特、埃克尔斯,[1987]1996:1054),H.怀特还就社会结构在市场运行中的独特作用开展了进一步的探讨。首先,他发现了作用结构在限定生产市场规模中起着关键作用。他指出,“一个稳定的市场不可能容纳超过一打左右的生产者”,“因为,生产者作用的确定依赖于生产者之间的比较,而作出这种比较的复杂性将随着生产者数量的算术增长而几何地增长(同上)”。其次,他肯定了社会结构作为市场自我再生产的条件的作用。H.怀特的见解是,市场自我再生产依赖于每一个生产者都可能在市场中占据一个特定的位置。这要求每个生产者依据与其他生产者的相似性和差别(作为一种竞争关系)来确定自己的作用。在此之后,他们还要与其他生产者共同制定或理顺某些交易条件(如定价)。每个生产者只有在与其他生产者结成交易伙伴(这也意味着每个生产者都确立起了自己在市场中的特定的位置),才能在一个生产市场中建立起“各种差异之间的相互匹配”,并使每个生产者在各自特定的位置上谋求相应的回报。如此,市场才能在生产者们的持续性合作中自我再生产(怀特、埃尔克斯,[1987]1996;White,1993)。最后,他指出了在市场内部和市场之间所普遍存在的“控制与自治的斗争”。生产市场是一个分工合作的体系,处于不同层次和不同位置的生产者其收益和权力都是不同的。在H.怀特看来,这种差别或许正是市场存在及其再生产的一个条件。但是,更值得关注的是,它由此而引发了控制与自治的斗争:处于较低位置的生产者一方面必须服从具有较高位置的生产者的“强硬规则”;另一方面,它们也有维护其自主性的策略,例如多建立一些交易伙伴或者同时在几个不同的生产网络中占有自己的位置。各生产市场之间也存在着谋求控制和自治而引发的斗争。“尽管这些斗争没有改变市场中生产者的相对位置,但是,它们却可能推进或阻碍市场交易条件的安排。”(White,1993:171-172)

H.怀特有关控制与自治的斗争的见解有着特别的意义,即它构成了连接古典市场社会学与当代市场社会学的桥梁。在古典市场社会学家——例如M.韦伯([1921]1997:114),“市场斗争”(作为“市场上人与人的斗争”)有着更为广泛的实质性的意义(参见斯维德伯格,[1996]2003b:43)。而在当代市场社会学家那里,尤其在作为H.怀特的后续者的R.伯特(Ronald Burt)和W.贝克(Wayne E. Baker)那里,市场斗争则变得只有某种形式性的意义:它成为微观市场中处于不同位置的参与者或宏观市场中处于不同位置的微观市场之间的纯粹的利益竞争。笔者以为,这正是“嵌入性”研究范式及其网络结构观所带来的优势及其限制。

R.伯特的市场的社会结构分析旨在推进对微观市场的关系位置分析。他的一个贡献,是在对美国制造业投入-产出表进行分析的基础上,提出了一个用于描述经济行动者在市场结构中的地位的新概念:“结构自治”(structural autonomy)(Burt,1982;1983)。R.伯特认为,一个经济行动者,如厂商,能否自治取决于以下三个因素:与其竞争者的关系、与其供应者的关系和与其消费者的关系。一个厂商如果没有或很少有竞争者、有许多的而且属于小规模的供应者或许多的而且属于小规模小的消费者,那么,它将能取得最大限度的自治。R.伯特证实,厂商的结构自治的程度越高,其利润也就越大。他的研究还显示,厂商在高度的市场压力下,会倾向于“接收”(coopt)其竞争者,并通过各种方法,包括互派董事,来增加其利润。

R.伯特的另一个贡献在于对一个市场参与者的网络结构,即其关系位置是如何影响其市场竞争的问题所展开的分析(Burt,1992;1993)。为此,他提出了一个作为社会资本(social capital)形式的概念:“结构洞”(structural holes)。R.伯特认为,一个市场参与者往往是带着三种资本,即财务资本(financial capital)、人力资本(human capital)和社会资本投身于一个竞争性场域的。社会资本即参与者的社会网络,在很大程度上决定着财务资本和人力资本转化为收益的机会。特别是,当参与者的社会资本呈现为一种特殊的网络结构形式,即“结构洞”时,它就能为其提供更多的竞争优势。R.伯特(Burt,1993:74-75)将“结构洞”的定义为一种“在两个接触者间的非重复性关系”。他认为,只要当事各方处于资源竞争状态,“结构洞”就能为其中介者(处于该结构中介位置上的“得利第三者”)带来“信息利益”(包括“进入管道”、“时效性”和“举荐”)和“控制优势”(从选择或居间调节中获得利益)。这一理论使他同时建立了两种新观念:一种是新竞争观念,即主张一个参与者的竞争优势不但取决于其资源优势,而且更取决于其关系优势;另一种是有别于传统的1的新企业家理念:企业家行为及其报酬是由一个参与者所拥有的其在网络中的“结构洞”数量及由此获得的企业家机会的多少决定的。

1 传统的企业家理论大多是基于某种文化及动机理论的。如M.韦伯([1904-1905]1987)是从追溯新教理论来解释17世纪资产阶级的合理经济态度及其行为的。麦克莱兰(McClelland,1961)认为,一个人童年时期成就动机的形成,对日后的企业家行为具有关键的作用。熊彼特(Schumpeter,[1912]1990)则强调一种非功利性的动机,即“企业家动机”在激发创新中的作用(参见Burt,1993:91)。

“结构洞”理论将竞争的社会结构分析(或更准确地说“位置结构分析”)推向了极致。同时,我们也看到,为M.韦伯所强调而在H.怀特那里尚存的对竞争中的权力和不平等关系的讨论亦已在R.伯特的理论中彻底消失了。正如R.伯特(同上:100)所说的,“结构洞讨论的焦点是,它是一个自由的理论,而不是权力的理论;它是一个有关协调控制的理论,而不是一个有关绝对控制的理论。它只是描述在一个作为竞争场域的社会结构中,个别参与者利用其关系在多大程度上影响着他们的企业家机会”。

同R.伯特一样,W.贝克倾向于把市场的社会结构分析视为对传统市场经济理论的一种反击,同时,他也更为注重将微观市场网络与宏观市场网络结合起来进行研究。他对新古典市场理论的批评是,“由于‘市场’通常是被假设——而不是被研究——因而大多数经济学家只是隐含地把‘市场’作为一个‘无特质的平面’来进行分析”(Baker,1981:211)。在他看来,真实的市场——与经济学家的假设相反——不是同质的,且是一种社会性的构造(socially structured),分析该构造便成了其博士论文“作为网络的市场”研究的主要任务(参见Swedberg,1994:268)。

从W.贝克(Baker,1984)以后陆续发表的论文中,能够更清楚地看到他是如何对一个特定的市场——一个国家证券市场——的社会性构造进行分析的。他先将该市场的社会性构造概括为行为假设、微观网络模型、宏观网络模型及价格后果等四个组成部分,由此来比较两种不同的市场理论,即新古典市场理论和市场的社会结构理论,是如何看待市场中的社会结构的存在及其对价格变动的影响的。他认为,在新古典“理想型”市场模型中,行动者被假设为“无限理性”且不存在“机会主义”。因此,行动者的微观网络是开放的和易扩张的,由此形成的宏观网络也是无分化和同一的。在这种市场模型中价格被视为趋于稳定。但是,在经验的市场社会结构研究中,行动者被假设为有限理性并存在着某些机会主义行为。在此行为预设下,不难发现,行动者的微观网络是有限制性的。限制性可能导致两种不同的市场网络:规模小且未分化的微观网络(XYZ)和规模大且分化的宏观网络(ABC)。两种市场网络对价格波动有着不同影响:小而密集的微观网络有益于人际沟通,因而能抑制价格的无常波动;相反,大且既分化又松散的宏观网络由于阻碍了行动者之间的沟通,因而会导致价格的急剧波动。W.贝克的研究纠正了新古典经济学关于参与者越多市场越完善的错误观点(参见Swedberg,1987:114)。同时,该研究也显示出了不同的社会结构模型在微观和宏观两个层次上对市场运作所产生的(包括某些负面的)不同影响。

市场的社会结构理论尚未系统一致。即便如此,上述检视已使我们获得了对市场的社会结构理论的基本判断。该理论的着重点乃在于强调:(1)市场是一种社会性构造,(2)社会结构模型对于市场运作具有关键作用。这些思想意味着市场理论研究的一种“革命”,即从主流经济学对市场进行抽象的说明,转变到对特定的市场进行经验观察并对其形成和运行的社会机制予以分析。市场的社会结构分析可能增进人们对一个真实市场的建构与运行的过程及其可能的社会条件的认知。然而,另一方面,必须看到,该分析方法存在着一些重要的限制。

首先,市场的社会结构分析存在着过度强调社会结构因素的局限。强调经济生活中的社会结构变项,的确具有修正新古典经济学中的原子化决策假设,从而在该“经济学失败”的方面建立起“新经济社会学”的独特研究的功效。但是,另一方面,它也使这种研究“作茧自缚”,即在其凸显社会结构之作用的同时,遗弃了对其他可能影响经济生活的文化、政治或法律因素的考量。事实上,包括经济社会学家在内的许多批评家已经指出结构主义方法的这一缺失。兹利泽(Zelizer,1988)曾将缺乏文化分析的结构方法形容为“社会结构专制主义”(social structural absolutism);富勒格斯特(Fligstein,1996)、S.祖克和迪马吉奥(Zukin & DiMaggio,1990)则批评这种方法缺少对作为相关因素或嵌入背景的法律-政治变项的考察;斯威德伯格([1990]2003:4-5)则批判这种方法“不恰当地把实际发生的每一件事都视为社会关系的独一无二的结果”,并且缺乏对社会关系中的行动者的利益的关注。

斯威德伯格的批评涉及了结构主义方法的第二个重要限制,即其忽视行动者的主观性的存在及其可能的行动策略的选择。过度强调结构因素,必然导致对行动的主观意义及其过程的忽视。虽然H.怀特受经济学的影响,而十分重视所谓“根据行为人来构建理论”的原则(参见怀特,[1990]2003:119),但是,他的“一般相互作用理论”仍然是不充分的,因为,它并不是建立在对行动者的主观性及能动性进行考察和理解的基础之上的。因此,我们不难在其相互作用理论中发现,他常常在行动主义和结构主义两端无奈徘徊,而其中行动者也被不断变换其特性,即要么被作为追求自我利益最大化的理性人,要么被视为嵌入于某一社会结构因而注定要与其他行动者相互作用的机械人。

在W.贝克那里,那种意在将结构分析建立在行动分析基础之上的信念显得更加明确。但是,其简单模仿威廉姆森([1985]2002)而将行动者预设为有限理性和具有机会主义本性的做法,却只能表明他并未真正想去理解行动者的主观意义及其相应的行动策略。再看R.伯特,其研究策略有了根本的变化,他已不把行动主义当作结构主义分析的不可或缺的基础。他强调,行动者的特质与竞争的社会结构的解释毫无关系,“竞争是一种关系而非参与者特质的展现。有关结构洞的讨论不再使用参与者的特质作为解释的依据。结构洞因果分析的单位,是环绕着参与者的关系网络”(Burt,1993:96)。如此,结构分析完全驱逐了行动分析。

激进的结构分析方法固然有其特定的解释力,就像“结构洞”理论所显示的,它能较好地解释行动者处于怎样的网络位置能使其获得更多信息和控制利益,从而使其拥有更多的竞争优势。然而,这并非意味着结构主义解释没有限制。实际上,它只是一种形式化的“理想型”的解释模型,因而,其难以涵盖和解释许多(尤其是在“其他社会”存在的)可能的例外。1要对各种“例外”(尤其是反“结构洞”的现象)进行解释,唯有加入对特定行动者的信念以及行动者之间关系的实质性理解。

1 例如,在中国社会,正如林耀华([1944]1989)在《金翼》中提供的一个案例所表明的,如果组成结构洞的关系是“强关系”(人情关系),那么,处于中介者地位的行动者(王一阳)将不可能在他的两个“非重复的接触者”(黄东林和钱庄老板)之间扮演“得利第三者”的角色,而是会去尽力扮演一个利他主义的协调人的角色。当然,他或许相信他的作为会在未来给他带来某种可能的(但有风险的)回报(在《金翼》中这种回报意外地发生在了他的后代身上)(参见汪和建,2003)。

最后,与其相关的是,排斥行动分析或行动分析不充分直接导致了结构分析方法的第三个重要限制,即使该方法成为一种静态的分析工具。结构分析方法犹如摄像技术,能够对在一个特定时间和地点上存在的“物件”,即社会关系网络予以清晰的显示,并借助某些概念工具对该“成像”(即网络结构的形态及其某些行为意涵)予以分析。然而,一个无可否认的事实是,这种分析理念的核心——通过结构(这一外在属性)推论或预测行为——是静态的和机械的。它并不能帮助我们获得对那些处于特定的网络结构中的行动者的真实意图及其行动的内在逻辑的理解。而缺乏对行动者的主观意图及其行动的内在逻辑的理解,则正如结构分析方法所面临的困境那样,它既难以说明它所显示的那个特定的关系网络结构是从何而来的,也不能解释这一结构将向何方变动。没有“主体过程”及其“实践感”的社会(网络)世界,充其量“犹如从远处和高处观赏的一出戏,一场演出”(布迪厄,[1980]2003:40)。

那么,为什么结构分析方法会伴有这些根本性的限制呢?依笔者之见,一个重要原因在于,所有的结构社会学家都赞同并以“嵌入性”假设作为其研究的基本范式。“嵌入性”假设(Granovetter,1985)的提出,使新的社会结构分析(或谓“结构社会学”)获得了一个共同的理念,即将所有的社会行动(包括经济行动)都视为嵌入于某一具体的社会结构并受之限定。这一理念的建立,不仅使“新经济社会学”研究成为可能(因为其预设了即使是在现代社会,经济行动也是嵌入在社会结构中的),而且,更重要的是,确立了该研究的基本路径,即研究社会结构对经济行动的限定或影响。

然而,事物的另一面是,恰恰是这一研究视点和研究路径的确立,使社会结构分析(包括市场的社会结构理论)携带上了上述检讨所显示的三大限制。在笔者看来,这正是格兰诺维特将波兰尼([1957]2001)原初宽泛的和具有历史感的“嵌入性”观念转变为一种狭隘的、一般化的“嵌入性”假设所带来的代价——一种“两难选择”:要凸显社会结构因素(这正是“经济学失败”的地方),便不能不将“嵌入性”概念从广泛的文化-制度嵌入缩减为单一的社会结构嵌入;要最大限度地运用社会结构分析方法(尤其是定量分析),便不能不压缩与文化-制度直接联系的主体意识和选择的空间。结果,社会结构分析便无法不沦为一种社会结构拜物教,一种反文化-动机和反历史的静态的分析工具。

二、作为反思的市场的新制度主义理论对市场的社会结构理论予以建设性反思和批判的莫过于以倪志伟(Victor Nee)为代表的新制度经济社会学家。1990年代以来,倪志伟即开始倡导一种新制度主义的市场研究。虽然市场的新制度主义研究迄今尚未达到系统和统一,但是,其确立的两个基本的研究取向,即“把市场作为制度和社会结构加以检验”和“把市场转型作为一种社会转型,而不仅仅是经济协调机制的转变来加以检验”(倪志伟、马蕊佳,[1996]2002:601),却正好分别构成了对市场的社会结构理论,以及对中国(或社会主义国家)研究中的“国家中心论”的一种反击或修正。

先让我们来看看新制度主义的第一个研究取向——即“把市场作为制度和社会结构加以检验”——中所包含的一些有意义的思想与方法。首先,该研究取向蕴含着一种广义的或扩展的“嵌入性”假设,即把市场不仅看成是嵌入社会结构的,而且更是嵌入社会制度的。扩展的“嵌入性”假设意味着新制度主义要同时在两线作战:一方面要反击那种“把市场视为简单的交换媒介或地点”的新古典主义的市场分析;同时,另一方面又要纠正那种把市场仅仅视为一种社会结构的结构主义的市场分析。在新制度主义者看来,后者更为急迫和重要。因为,市场的社会结构理论有可能成长为一种与其他社会科学相脱离的新的专制主义的理论,而抑制或纠正这一理论的一个可能的办法是将格兰诺维特的单一的“嵌入性”假设重新回复到波兰尼的多元的“嵌入性”概念上来。在波兰尼([1944]1989;[1957]2001)的“嵌入性”概念中,经济(包括“市场交换”)是嵌入于广泛的经济与非经济制度之中的。

扩展的“嵌入性”概念,直接引导着新制度主义者对制度与结构的作用重新予以认知。与结构主义者(参见Granovetter,1985)倾向于摒弃制度因素不同,新制度主义者倾向于将制度与结构视为两种不同的社会资本。在结构主义者看来,社会结构或关系网络之所以成为社会资本,是因为它能帮助其成员通过利用网络中的社会资源而实现其私人利益(参见Lin,1982)。但是,在新制度主义者看来,这种利益的实现可能是以“机会主义者的短期收益”甚至“集体利益遭受损失”为代价的。因此,制度或规范作为另一种社会资本便具有其独特的意义,“规范之所以成为社会资本,在某种程度上是因为它能够解决社会困境,否则个体以集体利益为代价来追求私人利益就会导致次优的集体后果”(倪志伟,[2001]2004:99-100)。在倪志伟看来,把规范作为社会资本的另一个优点是,“它使获取规范对个体和群体表现的影响进行连贯预测成为可能”(同上:100)。

扩展的“嵌入性”概念,还使新制度主义者主张将社会结构的作用限定在与地方性制度运作相结合的较低的层次上。新制度主义者的一个观点是,构成市场转型的制度变迁是在全国、地区和地方三个层次上发生的。全国(包括地区)层次上的制度变迁,主要通过国家和政府组织实行。而“在地方层次上,制度变革集中在支撑经济活动的社会网络结构和制度设置的改变上。对与政府官员的纵向关系的依赖的偏离往往伴随着更多地依靠联系社区内外经济行为人的社会网络”(倪志伟、马蕊佳,[1996]2002:591)。可见,社会结构或网络的作用,在新制度主义者那里是被限定的,而非像在结构主义者那里一样是被泛化的。

新制度主义的第一个研究取向还包含着一种不同于结构主义的有关行动者的假设,即所谓“有情境约束的理性”的假设。按照倪志伟([2001]2004:101)的解释,这是一种“厚重”的理性观,“在对理性的厚重考虑中,理解有目的的行为使得对行为者根据嵌入制度环境中的利益和成本所做选择的解释成为必要。一个社会的文化遗产也是重要的,因为习俗、神话和意识形态在理解行为者的心智模式时是至关重要的”。

虽然,“有情境约束的理性”并非全新的观点(M.韦伯基本上就持这一观点),但是,在当今结构主义笼罩下的市场社会学中,它却代表了一种新的折衷性力量,即一方面将结构分析的出发点从系统层次回复到个人层次;另一方面,又将个人行动置于某种特定的社会情境的约束之中,从而规定个体的理性选择应受到该社会情境所带来的种种影响(其中包括文化信仰对行动者的心智模式的影响)的制约。这将迫使人们将一个社会中的特定的文化、制度因素纳入对某种经济行动的原因的解释之中。可见,“有情境约束的理性”的观点,既非结构主义的一种转向,又非向新古典主义的一种简单的回归,而是一种“力图将功利主义解释和结构性解释整合到一种宏观社会学理论框架中”(倪志伟)的努力。当然,这种努力尚未得到切实的研究与检验,其原因,在笔者看来,与新制度主义者一直热衷于开展狭隘的“市场转型”研究有关。

笔者之所以把有关“市场转型”研究视为“狭隘的”,是因为该研究遵循了或集中体现了新制度主义的第二个研究取向,即“把市场转型作为一种社会转型,而不仅仅是经济协调机制的转变来加以检验”。这一研究取向直接导致了新制度主义者将市场转型的社会后果,而不是市场转型本身,即转型国家中的市场建构过程作为其研究的中心。泽林尼(Szelenyi,1978)是该研究的引路人。他猜想,如果在社会主义国家再分配是产生新的不平等的主要机制,那么,市场的引入则可能起到矫正不平等的作用。倪志伟([1989]2002)正是在承续这一猜想的基础上,提出了以中国福建农村研究为背景的“市场转型论”,其基本假设是:市场转型提高了直接生产者的地位,而降低了再分配权力者的回报。为此,他以三个相互关联的论题解释了市场转型何以对直接生产者更为有利,(1)市场权力论题:从再分配经济向市场经济的转型会引发控制资源及定价等权力的转移,这种转移有利于直接生产者;(2)市场激励论题:市场比再分配经济为直接生产者提供了更多的激励;(3)市场机会论题:向市场经济的转型会给直接生产者带来一种以市场为中心的新的机会结构及向上流动的新的渠道。总之,市场转型论指出了由再分配经济向市场经济的转型所导致的权力资源、激励机制和机会结构的变化,以及由这一变化所导致的社会分层的变动。

然而,市场转型论却遭到了许多社会学家的批评。他们质疑该理论严重低估了转型经济中拥有再分配权力者的力量及其收入回报。罗纳塔斯(Rona-Tas,1994)首先以其对1989年前后匈牙利的考察为基础,提出“权力变型论”,认为拥有再分配权力者(干部阶层)能够将其权力转化成社会网络资源,再由社会网络资源变型为其占有的私有财产。随后,边燕杰与罗根(Bian & Logan,1996)通过对1978~1993年中国天津的研究,提出“权力维续论”,即主张拥有再分配权力的人,无论在遗存的再分配体制中还是在新兴的市场体制中,都能优先获得实惠。其他较著名的研究还有:白威廉和麦谊生(Parish & Michelson,1996)提出的“政治市场”论、华尔德(Walder,1995)提出的“政府即厂商”论,以及林南(Lin,1995)提出的“地方市场社会主义”论等。这些研究的共同之处(林南的研究应是一个例外)在于都强调了再分配权力或政治权力在市场转型及社会分层中的作用。

在笔者看来,这类反市场转型论研究功过参半,它的功绩在于发现了市场转型会造就一种内生于再分配经济从而具有再分配权力和其他政治权力高度渗透的“政治市场”,而其过失也在于它由此增加了对市场转型研究的“偏误”。首先,它基本上重复了“市场转型论”的狭隘的研究视界,即将研究的焦点集中在市场转型所导致的社会后果指社会分层的变化上,而非市场转型过程本身。我们看到,正是这一研究偏向使新制度主义市场理论偏离了主流市场社会学,即市场的社会结构理论的研究方向。其次,它强调对转型经济中的“内生于再分配体制的市场”,即“政治市场”的研究,却忽视了对转型经济中同样存在并日益扩展的“外生于再分配体制的市场”(笔者将其称之为“社会市场”)的研究。由于市场转型论者与反市场转型论者都未能清晰区分这两种市场(以及包括下面所述的它们持有两种完全不同的研究视角),因而,它们之间的争论在很大程度上已成了一场“哑巴与聋子”的对话。最后,反市场转型论的一个最大的退步,在于它重新退回到早期(1950年代至1960年代)中国研究(或广义称“社会主义国家”研究)之传统模式——“国家中心论”上去了,而这正是作为新制度主义的市场转型论所竭力反对并力图纠正的。

市场转型论或许是因为依稀看到了研究那种新兴的外生于再分配体制的“社会市场”的意义,即只有通过对这类市场的建构及其运作的探究,才能有效解释中国转型所取得的重大成就,以及中国人所可能具有的独特的市场实践的特质,才强调将分析的中心从国家行为体系转移到社会体系及经济行动者的行动策略上来。正如新制度主义者所宣称的:转型社会的社会学研究要“把社会制度与结构更完善的纳入转型变化的原因和结果的解释中”,并且“强调国家中心论中未被顾及的问题,即经济与社会行动者的实践策略和斗争如何逐渐导致制度变迁”(倪志伟、马蕊佳[1996]2002)。这正是我们赞赏新制度主义的地方。

然而,令人遗憾的是,新制度主义并未按其设计将“社会市场”的形成及其运作作为研究的重心,而是在很大程度上仅仅将市场转型视为一种新的“机遇结构”——一种“轻描淡写”的制度变迁的结果,从而侧重于研究“作为机遇结构的市场为中心的制度变迁是如何导致转型变化的”(同上:601)。在笔者看来,忽略对市场建构与运行的研究,不仅使市场转型论偏离了主流市场社会学(这导致其对市场的社会结构理论的修正甚微),而且也使其难以真正将分析置于对“经济与社会行动者的实践策略和斗争”考察与解释的基础上。

三、经济制度的社会建构:有限度的转向新制度主义的反思在某种程度上激发了主流市场社会学从其内部对市场的社会结构理论进行修正。令人感慨的是,担当这一使命的仍然是那位奠定了市场的社会结构分析之理论基础的格兰诺维特。从1990年开始,格兰诺维特便致力于构建他所谓的“经济制度的社会建构”理论(参见Granovetter,1990、1992、2001;Swedberg & Granovetter,1992、2001)。他希望这一理论能够建立起一种关于经济制度的“动力学分析”,从而不仅超越新古典和新制度经济学对于经济制度的静态的功能主义分析,同时避免以往市场的社会结构分析的局限。为此,格兰诺维特(和斯威德伯格一起)将“经济制度的社会建构”理论建立在三个理念之上,即(1)来自知识社会学的“现实的社会建构”的概念,(2)出自经济学的“路径依赖发展”观念,(3)“社会网络”的概念。引进“现实的社会建构”(the social construction of reality)的概念,有助于建立这样一种观念,即所有的经济制度都是社会地建构的:经济制度并不是按社会需要构成的,相反,它们是由个体通过社会网络调动资源而建构成的。1保持“社会网络”的概念,正是为了凸现其在制度建构过程中的重要作用。当然,要把动力学分析置于中心位置,还必须引入技术经济学中的“路径依赖发展”的概念,即不仅要看到作为其背景的已有的社会、政治、市场和技术的历史发展及其制约作用,还要看到社会网络在其制度建构过程中的作用是变化的。在格兰诺维特与其学生麦圭尔(Granovetter & McGuire,1998)所做的1880~1930年美国电力产业的社会建构的研究中,他们的确证明了这样一种“路径依赖发展”:社会网络在其产业建立的早期阶段具有关键性作用,一旦这种特殊的产业形式被“锁定”,网络的重要性便降低了;同时,其他的产业形式也渐渐被“挤出”。

1 这一概念包含了作为制度建构过程的历史。正如这一概念的创导者伯格和卢克曼(Berger and Luckmann, 1966:54-55)所言,“离开理解它所产生的历史过程,想要正确地理解一种制度是不可能的”。

经济制度的社会建构的理论或许可能促进主流市场社会学研究的转向,即从市场的社会结构分析转向市场的社会建构分析。然而,笔者的看法是,这种转向是有限度的。原因在于,经济制度的社会建构理论并未能克服其三项构成理念或概念即“现实的社会建构”、“社会网络”和“路径依赖发展”之间的内在矛盾。在P.伯格和卢克曼那里,“现实的社会建构”概念,它以表明制度或规范是通过行动者及其互动建构起来的为特征,不仅具有制度是人为的社会性建构的含义,而且还有着一种从行动者及其互动出发引出作为结构的制度建构的方法论个人主义的意涵。对于第一含义,格兰诺维特已经完全接受,但对于第二种含义,他却难以作出选择。因为方法论个人主义社会建构论与其保持的“社会网络”概念所内含的方法论结构主义是根本对立的。

格兰诺维特意在通过引进“现实的社会建构”概念,来增加对行动者在制度建构过程中能动作用的关注,但是,这并不意味着他要效仿P.伯格和卢克曼将行动者及其互动置于其制度分析的中心;相反地,他坚持的是如何将社会网络保持在其分析的中心位置。由此,格兰诺维特并不太愿意对构成社会网络分析基础的嵌入性假设进行任何可能的修正。而这也在根本上决定了社会网络概念及其分析不仅在其经济制度的社会建构理论中居于中心位置,而且依然具有浓厚的方法论结构主义色彩:行动者虽然被视为制度建构的主体,但是,客观外在的社会网络对于其建构经济制度的行动的影响——尽管可以辩解说存在着行动者与社会网络的相互作用——却总是被认为是最具关键性作用的。然而,问题是,这种方法论结构主义的社会网络分析如何又能与作为方法论个人主义的社会建构分析相接合呢?

此外,格兰诺维特试图通过引进技术经济学中的“路径依赖发展”概念,以显示制度建构是发生在已有的社会、政治、市场和技术的历史发展背景中并受其制约的。关注历史性因素的确是对纯粹和静态的社会结构分析的一个修正,不过,这种修正是有限的。因为,这些既有的社会背景因素所起的制约作用的性质和范围是被(潜在地)限定的。例如,它们并不会对行动者产生构成性的影响,也就是说,它们并不会透过内化对行动者的主观意志与利益取向产生作用,从而对其建构和利用社会网络来达到建构某种制度产生影响。这条可能的影响路径在嵌入性行动框架中是被扼杀的(在“现实的社会建构”的框架中同样没有其分析位置)。这样,路径依赖发展便不是表现在行动者的身上和其行动过程中,而是只表现在作为外部力量的既有的社会网络作用的变动和新产生制度的强制力上。显然,这是一种被方法论结构主义所建构的伪“路径依赖发展”。

四、通向市场的社会实践理论:再转向的可能性正因为未能克服上述三个概念或理念之间的内在矛盾,或者说,未能将其真正结合起来,因此,笔者认为,格兰诺维特力图以“经济制度的社会建构”的理论弥补市场的社会结构分析缺陷的努力遭遇了困难。要摆脱这一困难,一条可能的途径便是如笔者(参见汪和建,2006a、2007、2008)已在若干论文中尝试的那样,通过构建一种基于行动理论的社会实践理论,以理解具体的市场实践或其他社会实践过程。如果这条研究之路经得起更多的检验,那么,它将会造成当代市场社会学的一种再转向,即从市场的社会建构分析进一步转向市场的社会实践分析。

为建立市场的社会实践分析,首先,需要确定了一种新的经验研究对象,即市场实践。将市场社会学的研究对象确定为“市场实践”,不妨将其定义为与市场建构及其运作有关的所有的策略行动,能够更全面和动态地反映一种作为过程的市场,同时,这也将使我们能够将研究的焦点从“规则”或“社会结构”转向“实践”本身。将“规则”或“社会结构”置于研究的中心,极易犯两种错误,即要么犯方法论个人主义的错误(就像“现实的社会建构”概念所包含的那种试图从“不充分社会化”的个体及其互动那里引出制度建构的错误),要么犯方法论结构主义的错误(就像“社会网络”分析试图从某种外部的社会结构的形态出发推论行动者的行动所犯的错误)。而将“实践”也即市场参与者的策略行动作为研究的焦点,则可以避免这种极端和简单化的两分法之错误。因为,“实践”活动天然就具有将结构与行动以及建构与运作(即规则或结构的再生产)结合起来的特性。

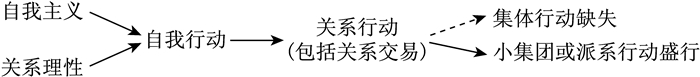

当然,更重要的是,要建立一种与市场实践的研究相匹配的理论。笔者力图建立的是一种基于特定的行动理论,即自我行动的逻辑的社会实践理论。“自我行动的逻辑”乃是一种从自我行动到关系行动,再到小集团或派系行动的逻辑进程,图 1展示了这一行动的逻辑进程。

|

图 1 自我行动的逻辑:从自我行动到小集团行动 |

这一进程之驱力根源于中国人所特有的“自我行动”。自我行动不同于西方社会中的“个人行动”。虽然自我行动有着与个人行动类似的自主性和经济理性,但是,自我行动在本质上是一种受关系理性约束的自我主义的行动。“自我主义”和“关系理性”实为儒家文化之建构。不过,其功效有所不同:自我主义会受自我内在的经济理性所驱动,它将引导着自我以建构和利用其关系网络的方式实现自己的经济与社会目的。而关系理性则试图建立一种差等性对待他人的理念,从而限定自我主义或工具性运作关系的范围。关系理性和自我主义既相互依存又相互对立,它们共同决定着中国人的自我行动及其向关系行动和小集团或派系行动转变的逻辑进程。

1 该研究纲领无疑强调理论具有一定程度的认识优先性。人类的智识决定其只能借助某些概念或某个理论体系才能进行观察和认知。如果没有对中国人行动的“有关现象所具有的根本关系结构的假设”(布迪厄、华康德,[1992]1998:37),我们又如何可能在一个光怪陆离的中国人的经济世界中,去发现市场实践的共同基础呢?又如何透过意识形态的争辩、繁杂的行动策略、众多的群体和歧异的个体去发现一般市场参与的动力和行动特征呢?

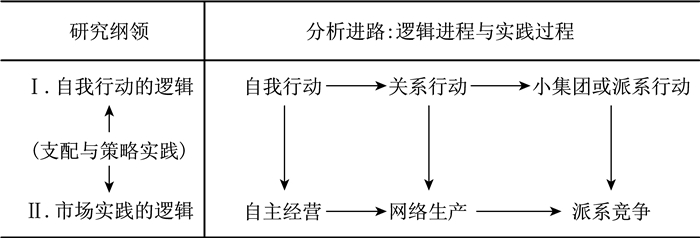

我们假定,正是中国人的自我行动的逻辑这一潜在、恒定的因素或力量在根本上支配和引导着中国人的市场实践,也就是说,自我行动的逻辑不仅决定着中国人的市场实践的特性,而且也在根本上引导着中国人的市场实践过程,即从自主经营到网络生产,再到派系竞争的实践逻辑的进程。这样,如图 2所示,我们便获得了一个通向理解中国人市场实践的研究纲领,即以自我行动的逻辑的理论图式,来探究和理解中国人的市场实践的特性及其内在关联(也即所谓“市场实践的逻辑”)。1

|

图 2 研究纲领与分析路径 |

笔者相信,上述努力能够得到来自布迪厄([1980]2003;布迪厄、华康德,[1992]1998)的社会实践理论(social praxeology)的支持。布迪厄提出了一种旨在将结构主义与建构主义整合起来的社会实践理论。布迪厄认为,行动者是在“场域”中根据“惯习”开展其“策略”行动的。“场域”构成了行动者开展其各种策略行动的社会空间。在场域中,诸种客观力量——如社会准则和价值以及附着于某种权力或资本形式的各种位置间的关系——被强加在所有进入该场域的行动者的身上。然而,这些外在力量并非是在机械地约束着行动者,而是通过转化为一种内在的力量即“惯习”在支持和约束着行动者开展策略行动。惯习是那些经由外在结构内化而积淀于行动者身上的各种知觉和评价(或“各种性情倾向”)。惯习使行动者能够“以某种大体上连贯一致的系统方式对场域的要求作出回应”。用布迪厄(布迪厄、华康德,[1992]1998:19)的话来说,惯习就是“生成策略的原则,这种原则能使行动者应付各种未被预见、变动不居的情境”。这样,尽管“策略”中包含了一定程度的“即兴表演”,但在惯习的约制下,“策略”行动也大多是一种“客观趋向的‘行动方式’的积极展开”(同上:27)。

布迪厄的社会实践理论的确为我们研究中国人的市场实践提供了诸多启迪。不过,这一理论也并非完美无缺,其不尽如人意之处主要在于:(1)在“场域”概念中,强调由资本分配所决定的权力形式及其位置间关系,而忽视了由亲缘和地缘等社会纽带关系所决定的人际间的权力和义务关系;(2)在“惯习”概念中,强调了外在结构的强制性植入的一面,而忽视了行动者在其内化或社会化过程对外在结构的可能的选择性的一面;(3)在“策略”概念中,强调了行动者对惯习的规律性遵从的一面,而忽视或至少弱化了行动者自主和视情境而做的策略性变通的一面。1由此,布迪厄建立的并不是一种真正将行动者的策略行动作为其研究焦点的社会实践理论。布迪厄承认“场域理论若要完备,就需要一种社会行动者的理论”(同上:20)。然而,他并不愿意提供一套有关社会行动的概念图式。在他看来,“惯习所产生的行动方式并不像根据某种规范原则或司法准则推演出来的行为那样,具有严格的规律性,事实上也不可能如此。这是因为‘惯习是含混与模糊的同义词,作为一种生成性的自发性,它在与变动不居的各种情境的即时遭遇中得以确定自身,并遵循一种实践逻辑,尽管这种逻辑多少有些含混不清,但它却勾勒出了与世界的日常关联’”(同上:24)。不过,这种解释并不令人信服。这种混乱的解释,即将理论逻辑(概念图式)与实践逻辑相混淆,只能说明布迪厄在有关理论与经验关系上的矛盾:他唯恐人们用作为研究工具的(也会成为其研究结果的)理论逻辑代替作为研究对象的(也即日常世界中的)实践的逻辑,因而刻意降低或者拒绝其可能提炼的理论逻辑(概念图式),然而,他忘记了理论工作者的职责恰恰在于要和那些日常世界中的实践者区别开来,即要在布迪厄所谓的“含混不清的”的实践逻辑中辨识出其逻辑以及决定这种逻辑的内在逻辑(内在力量)。事实上,布迪厄提供的社会实践理论正是这一理论工作的一个结果,尽管其提供的是一个仍显粗略或模糊的理论图式,并且其再也不肯将其建立在一种明确的能真正显示行动者策略行动的规律性的行动理论的基础之上。另外,笔者相信,布迪厄将“惯习”视为“含混与模糊的同义词”,不仅夸大其词,而且也与其偏向结构主义的方法论相抵触。

1 此外,布迪厄将策略行动主要视为行动者根据其在空间里所占据的位置进行资源争夺,而相对忽视了他们之间可能存在的合作。而忽视策略性合作的存在,将无法研究诸如生产网络建构及其维护等许多市场实践现象。

这样,构建一种能够辨识出当代中国人的市场实践之内在逻辑的社会实践理论便成为必要。我们将中国人的市场实践置于“中国社会”这样一个历史和现实相结合的社会空间来进行观察和分析,因而我们强调了使该社会空间得以类型化和延续的稳定的力量,即文化——尤其是作为主流的儒家伦理——在形成中国人所特有的社会行动即自我行动中的关键作用。这样,在我们建构的自我行动的概念中,虽然保留了作为人的行动的一般性特征即经济理性(作为构成自我主义的一个本源性的力量),但其两个基本构成要素即自我主义和关系理性却仍然被视为一种历史的和文化的建构。这一概念既解决了“现实的社会建构”概念中的“不充分社会化”(结构主义缺失)问题,同时,也避免了布迪厄将“惯习”视为“含混与模糊的同义词”所带来的不可知问题。而这也使我们能进一步将构成自我行动的两个基本要素:自我主义和关系理性,同时视为引致自我行动变迁,也即从自我行动到关系行动,再到派系行动这一逻辑进程的基本力量。这样,我们才得以最终建构起了一个能完整展示自我行动的逻辑进程的理论图式(如图 1)。从该理论图式可以看出,我们已不但将研究焦点从规范或社会结构转向行动者的策略性行动,而且,我们已进一步将此策略行动视为了一种有约束的策略性变通的过程。这说明,我们构建的是亦是一种作为有约束的策略行动过程的社会实践理论。

五、结论以上检视,可使我们清楚地认识到当代市场社会学兴起的重要意义及其进一步修正或转向的必要性与可能性。

市场的社会结构理论的建立在很大程度上是为了批判和替代正统的市场经济理论。正统的市场经济理论即新古典市场理论的错误在于,这种理论是建立在方法论个人主义基础之上的(参见汪和建,2005)。正是基于对这种狭隘的方法论的批评,结构社会学家们从一个相反的方面,也即方法论结构主义的方面,对市场建构及其运作进行了新的研究。尽管其研究不尽相同,但他们的一致性却是显而易见的。这就是,他们都程度不同地采用了格兰诺维特提出的“嵌入性”假设,“嵌入性”假设构成了其方法论结构主义的基础。

结构社会学家们由此开展了一种不同于主流经济学的市场研究,即不是将市场放入个人理性行为的框架进行推演性抽象解释,而是在嵌入性的思维基础上通过对某一具体的市场的经验观察和分析,得出市场形成及其运作的社会机制。市场的社会结构分析已经掀起了当代市场研究的一种“革命”,然而,正如我们深思的,该研究和理论在取得其巨大成就的同时,也内生出了若干限制性力量,包括(1)过度强调社会结构的作用,(2)忽视行动者的主观存在及其可能的策略行动,(3)存在着一种使社会结构分析成为一种静态的分析工具的危险等。这些限制是相互关联的。强调社会网络结构的重要性,会令研究者将结构分析的焦点集聚到网络结构本身,而不是将其注意力集中到作为建构和运作这种网络结构的主体的行动者身上。这样,即使(像怀特那样)承认市场的社会结构根源于行动者的行动及其相互作用,也不可能做到对诸如行动者何以建构以及如何运作其网络结构的动机和行动规范进行观察与分析。如此,势必忽视文化、制度等因素的存在及其作用。忽视了非社会结构因素的存在及其行动者的变通性策略行动的作用,社会结构分析会变得与个人理性行为分析一样狭隘、静态(非历史性)和夸大其词。

作为方法论结构主义的批判者,新制度主义者力主重返波兰尼的多元“嵌入性”概念,以此将制度纳入当代市场社会学中的网络分析过程;同时,通过设立“有情境约束的理性”的行动者假设,将有关制度与网络的关系的分析置于一种既可防止简单回归新古典主义,又能避免结构专制主义的社会行动的分析基础之上。然而,遗憾的是,他们并未能将这一思想运用到对市场建构及其运作这类主流市场社会学研究的硬核部分,因而减弱了其对市场的社会结构理论的修正。此外,其倡导建立的“有情境约束的理性”行动究竟是一种怎样的社会行动理论,以及其是否真能超越方法论个人主义和方法论结构主义仍然令人难以适从。1

1 布迪厄曾将方法论上的情境主义(methodological situationalism)(它将情境定位的互动的自然属性作为它分析的核心单元),认定为是对方法论个体主义和方法论整体主义的一种虚假超越。(参见布迪厄、华康德,[1992]1998:16)

这样,修正市场的社会结构理论的任务又回落到主流市场社会学家那里。我们看到,格兰诺维特重构的“经济制度的社会建构”理论,具有弥补市场的社会结构分析的若干重要成分,如赋予行动者在制度建构过程中的更大的能动性,同时关注历史性因素以及社会网络作用的变动。然而,其三项构成理念或概念即“现实的社会建构”、“社会网络”和“路径依赖发展”之间却存在着方法论上的极大矛盾。这意味着,该理论在引领市场的社会结构分析的修正和转向中的作用是有限度的。

由此,我们认定,市场的社会结构理论的进一步修正或转向,应当是朝向建立一种基于特殊行动理论,即自我行动的逻辑的市场的社会实践理论迈进。新的研究路向有着多层意义,它将使我们能够将研究的焦点从“规则”或“社会结构”转向“实践”本身。同时,更重要的是,它将不仅意味着重建了一种M.韦伯式的理解市场实践的方法,即从社会行动出发理解作为特殊的经济行动的市场实践,而且,也是实现“新综合”(参见汪和建,2006),即将结构分析与行动分析有效地融合起来的可能路径。

贝克尔.[1976]1993.人类行为的经济分析[M].王业宇, 等, 译.上海三联书店.

|

波兰尼.[1944]1989.巨变: 当代政治、经济的起源[M].黄树民, 等, 译.台北: 远流出版事业股份有限公司.

|

——.[1957]2001.经济: 制度化的过程[G]//许宝强、渠敬东, 选编.反市场的资本主义.北京: 中央编译出版社.

|

布迪厄.[1980]2003.实践感[M].蒋梓骅, 译, 南京: 译林出版社.

|

布迪厄、华康德.[1992]1998.实践与反思: 反思社会学导引[M].李猛、李康, 译.北京: 中央编译出版社.

|

怀特.[1990]2003.哈里森·C.怀特[G]//斯威德伯格.经济学与社会学——研究范围的重新界定: 与经济学家和社会学家的对话.安佳, 译.北京: 商务印书馆.

|

怀特、埃克尔斯.[1987]1996.生产者市场//伊特韦尔, 等, 编.新帕尔格雷夫经济学大辞典(第3卷).北京: 经济科学出版社.

|

林耀华.[1944]1989.金翼: 中国家族制度的社会学研究[M].庄孔韶、林宗成, 译.北京: 三联书店.

|

倪志伟.[1989]2002.市场转型理论: 国家社会主义由再分配到市场[G]//边燕杰, 主编.市场转型与社会分层: 美国社会学者分析中国.北京: 三联书店.

|

——.[2001]2004.新制度主义的源流[G]//薛晓源、陈家刚, 主编.全球化与新制度主义.北京: 社会科学文献出版社.

|

倪志伟、马蕊佳.[1996]2002.改革中国家社会主义的市场转型与社会变迁[G]//边燕杰, 主编.市场转型与社会分层: 美国社会学者分析中国.北京: 三联书店.

|

斯威德伯格.[1990]2003a.经济学与社会学——研究范围的重新界定: 与经济学家和社会学家的对话[M].安佳, 译.北京: 商务印书馆.

|

——.[1996]2003b.作为一种社会结构的市场.吴苡婷, 译.社会(2).

|

——.[2003]2005.经济社会学原理[M].周长城, 等, 译.北京: 中国人民大学出版社.

|

汪和建. 2003. 人际关系与制度的建构:以《金翼》为例证[J]. 社会理论学报(香港)(1). |

——. 2005. 作为"乌托邦"的市场均衡理论:一个概述性检视[J]. 社会(5). |

——. 2006a. 自我行动的逻辑:理解"新传统主义"与中国单位制组织的社会建构[J]. 社会(3). |

——. 2006b. 经济社会学:迈向新综合[M]. 北京: 高等教育出版社.

|

——. 2007. 自我行动与自主经营——理解中国人何以将自主经营当作其参与市场实践的首选方式[J]. 社会(1). |

——.2008.自我行动的逻辑: 一个理解中国人市场实践的理论框架[G]//中国研究(5-6).北京: 社会科学文献出版社.

|

威廉姆森. [1985]2002.资本主义经济制度: 论企业签约与市场签约[M].段毅才, 等, 译.北京: 商务印书馆.

|

韦伯.[1904-1905]1987.新教伦理与资本主义精神[M].于晓、陈维钢, 译, 北京: 三联书店.

|

——.[1921]1997.经济与社会(上卷)[M].林荣远, 译.北京: 商务印书馆.

|

熊彼特.[1912]1990.经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察[M].何畏、易家详, 等, 译.北京: 商务印书馆.

|

——.[1954]1991.经济分析史(第1卷)[M].朱泱, 等, 译.北京: 商务印书馆.

|

Baker, Wayne. 1981. Markets as Networks: A Multimethod Study of Trading Networks in a Securities Market. (Ph.D.diss.) Department of Sociology, Northwestern University.

|

——. 1984. The Social Structure of a National Securities Market[J]. American Journal of Sociology, 89: 775-811. |

Berger Peter L., Thomas Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge[M]. New York: Anchor Books.

|

Bian Yanjie., John Logan. 1996. Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China[J]. American Sociological Review, 61: 739-759. DOI:10.2307/2096451 |

Burt Ronald. 1982. Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure, Perception, and Action[M]. New York: Academic Press.

|

——. 1983. Corporate Profits and Cooptation: Networks of Market Constraints and Directorate Ties in the American Economy[M]. New York: Academic Press.

|

——. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

——.1993. "The Social Structure of Competition."Pp. 65-103 in Explorations in Economic Sociology(edited by Richard Swedberg). New York: Russell Sage Foundation.

|

Fligstein Neil. 1996. A Political-Cultural Approach to Market Institutions[J]. American Sociological Review, 61: 656-673. DOI:10.2307/2096398 |

Granovetter Mark. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 91(3): 481-550. DOI:10.1086/228311 |

——.1990. "The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda."in Roger Friedland and A. F. Robertson (eds.), Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society. New York: Aldine.

|

——. 1992. Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis[J]. Acta Sociologica, 35: 3-11. |

——.2001. "A Theoretical Agenda for Economic Sociology."In M. Guillén et al (eds.), Economic Sociology at the Millennium. New York: The Russle Sage Foundation.

|

Granovetter, Mark and Patrick McGuire. 1998. "The Making of an Industry: Electricity in the United States."Pp. 147-173, in Michel Callon(editor). The Law of Markets. Oxford: Blackwell.

|

Lin, Nan. 1982. "Social Resources and Instrumental Action."pp.131-146. in Social Structure and Network Analysis, edited by P. Marsden and N. Lin. Beverly Hills, Calif.: Sage.

|

——. 1995. Local Market Socialism: Local Corporatism in Action in Rural China[J]. Theory and Society, 24: 301-354. |

McClelland David C. 1961. The Achieving Society[M]. Princeton: Van Nostrand.

|

Parish Willam L., Michelson E. 1996. Politics and Markets: Dual Transformation[J]. American Journal of Sociology, 101: 1042-1059. DOI:10.1086/230788 |

Rona-Tas Akos. 1994. The First Shall be Last? Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition From Socialism[J]. American Journal of Sociology, 100: 40-69. DOI:10.1086/230499 |

Spence A. Michael. 1974. Market Signaling[M]. Cambridge: Harvard University Press.

|

Swedberg Richard. 1987. Economic Sociology: Past and Present[J]. Current Sociology, 35(1): 1-221. DOI:10.1177/001139287035001003 |

——.1994. "Markets as Social Structures."Pp.255-282 in Handbook of Economic Sociology, edited by Neil Smelser and Richard Swedberg. Sage.

|

Swedberg, Richard and Mark Granovetter.1992. "Introduction."Pp.1-26. in Mark Granovetter and Richard Swedberg(eds.).The Sociology of Economic Life. Boulder: Westview Press.

|

——.2001."Introduction to the Second Edition."Pp. 1-28 in Mark Granovetter and Richard Swedberg (eds.). The Sociology of Economic Life. Boulder, CO: Westview Press.

|

Szelenyi Ivan. 1978. Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies[J]. International Journal of Comparative Sociology, 19: 63-87. DOI:10.1177/002071527801900105 |

Walder Andrew G. 1995. Local Governments as Industrial Firms: An Organizational Analysis of China's Transitional Economy[J]. American Journal of Sociology, 101: 263-301. DOI:10.1086/230725 |

White, Harrison C. 1981a. "Production Markets as Induced Role Structures."Pp.1-57. in Sociological Methodology, edited by Samuel Leinhardt. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

|

——. 1981b. Where do Markets Come from?[J]. American Journal of Sociology, 87: 517-47. |

——.1993. "Markets in Production Networks."Pp.161-175 in Explorations in Economic Sociology, edited by Richard Swedberg. New York: Russell Sage Foundation.

|

Zelizer Viviana. 1988. Beyond the Polemics of the Market: Establishing a Theoretical and Empirical Agenda[J]. Sociological Forum, 3: 614-34. DOI:10.1007/BF01115419 |

Zukin Sharon, DiMaggio Paul. 1990. The Structures of Capital: The Social Organization of the Economy[M]. New York: Cambridge University Press.

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29