经济学(Denison,1962;1974;Schumpeter,1989;索罗,2004)对技术的探讨多用效率取代组织,在研究中把组织看作黑箱,也没有深入探讨技术应用对组织结构、社会结构的影响,缺乏对其中微观作用机制的分析,更没有重视社会结构对技术创新和应用的重大影响。总而言之,他们并没有关注到技术应用所需的社会基础。技术变革,或大或小,通常都会带来财富的重新分配,不同群体所能够获得的经济机会和社会地位机会极有可能是不同的,也就必然带来人类关系的改变,乃至社会结构的变迁。事实表明,并非先进的技术就一定能够得到应用和普及。技术能否得到成功应用,关键在于其与社会结构1是否匹配,而不在于它是否为最先进的技术(张茂元、邱泽奇,2009)。

1 这里所说的社会结构,不仅指技术应用前的既有社会结构,也指技术应用所参与建构的新的社会结构。

技术变革之所以能够发生,可能正是因为它能为某一特定群体带来利益。相反,某些技术可能由于危害了某群体的利益而受到顽强的抵制。可惜的是,在已有的研究中,很少论及哪些技术对于哪些人是合适的(Bresson & Peterson,1987:13)。实际上,在一个组织中,当一部分人比另一部分人得益更多时,他们就会采纳那些能够维持这个组织、能够给他们带来更多利益的技术。只有深入探讨技术变革中各相关主体可能受到的影响及其相互之间的互动,我们才可能真正理解技术变革所呈现的不同特征。

当然,在这个基础上,我们可以进一步看到技术变革不仅是涉及相关主体的经济利益,它还受制于相关主体原有的认知系统、知识结构和偏好,受制于相关主体的生存哲学。机器缫丝技术在近代中国的应用就清楚地表明了这一点。也可以说,这些因素导致了人们对新技术持不同的态度,尤其是初始态度,也导致了人们会对技术进行不同程度的修改,也可能导致人们采用不同的组织方式来使用这些技术。因此,技术并不只是受到其自身的动力驱动而发展,其发展过程中必然与现有的社会、文化和政治安排等因素产生不间断的互动(Russell & Pelto,1987:5)。李约瑟等人从宏观上研究科学技术发展时就已经清醒地看到了社会体制、经济结构、历史传统以及思想体系等各种因素对科学技术发展的影响(李约瑟,2001:72;贝尔纳,2003:71)。

因此,在关注利益调整的同时,我们还需分析社会结构变迁。事实上,对技术的选择是受到社会因素影响的,而技术也反过来改变或者是加强原有的社会结构,这正如费孝通(2003:236)所说的那样,技术(产品)改进“也是一个社会再组织的问题”。

二、近代机器缫丝技术的引进和应用 (一) 近代缫丝技术变革的诱因在欧洲,早在19世纪初,缫丝业就开始走上了机械化和工厂化的道路(徐新吾,1990:1)。19世纪后半期,美国和法国的丝织业的机械化程度迅速提高。丝织业的机器化对生丝的质量提出了更高的要求:粗细均匀、断头少等。为此,欧洲国家尤其是法国和意大利率先进行了缫丝技术的改良,其中最主要的改进就是引入蒸汽动力,变手工缫丝为机器缫丝。机器缫丝技术的特点:一是利用蒸汽来加热煮茧水,以舒解蚕质,并保持煮茧水的恒温;1二是转动丝车以缫丝(Brown,1979:553)。其优点是:煮茧水温恒定,有利于生丝色泽光洁、均匀;丝车轮子的匀速、高速和稳定运转,在提高效率的同时保证了丝的粗细均匀,并且拉力更强(费孝通,2003:187-188)。

1 丝的颜色和韧性等特质,会因煮茧水的温度不同而不同。

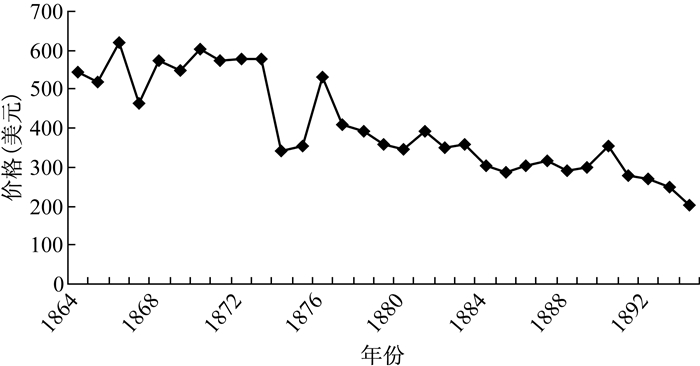

而中国传统的缫丝方法,即家庭手工缫丝方法由于丝车运转不规则等原因而导致丝粗细不均匀、质量不一致、断头多,因而无法满足国外机器化生产的要求(刘锦藻,1936;徐新吾,1990:94-96)。中国土丝的出口价格,也在1860年代起持续下跌(见图 1)。中国土丝的质量与国际新标准之间的差距也就成为技术变革的诱因。

|

数据来源:徐新吾,1990:688-711。 图 1 1864年1894年白土丝出口价格(上海港口)(美元/担) |

1860年,英国怡和洋行在上海创办了怡和纺丝局(Silk Reeling Establishment),并于1861年建成投产。1894年,上海共有4家外资丝厂和8家民族资本开办的机器缫丝厂,丝车4 076部,年产生丝5 254担,价值约为232.4万海关两(同上:135、140141、690、696)。

曾在越南经商的陈启沅于1873年在其家乡广东南海县创办了第一家机器缫丝厂,这也是中国第一家民族资本经营的缫丝厂。1894年,珠三角地区有75家丝厂,丝车22 260部,年产生丝2.2万担,价值近800万海关两(同上:116117、124、702、708)。

(三) 近代机器缫丝业发展的区域聚集性中国近代机器缫丝业发展存在明显的区域聚集性,长三角和珠三角地区是中国蚕丝业的两大传统蚕桑基地,也是近代机器缫丝厂的集中地,其中又主要集中在广东、江苏两省。在1930年之前,广东、江苏(包括上海)两省的机器缫丝车占全国丝车总量的90%以上,而在1930年1936年间,虽然比例稍微有所下降,但也一直维持在83%以上(同上:611614)。其他地方如浙江、四川等省份的机器缫丝厂虽有一定程度的发展,但发展速度缓慢,所占份额也很低。

在长三角地区,机器缫丝业又主要集聚在上海和无锡两地。1861年1936年这75年间,上海和无锡两地的机器缫丝车数量占江浙两省机器缫丝车数量的比例从不低于71.4%。平均来看,上海和无锡两地(每年所占比例的平均数)拥有全省89.8%的机器缫丝车。在1924年之前,由于浙江传统蚕区极少引进机器缫丝技术,上海和无锡两地的丝车量占江浙两省丝车量的百分比更高,平均约占92.2%(同上)。

珠三角地区的机器缫丝厂又都集聚在顺德和南海两地。在1894年,顺德和南海两地的丝厂、丝车和资本都占珠三角地区相应总量的97%以上(吕学海,1940;孙毓棠,1957;彭泽益,1962;徐新吾,1990:124)。20世纪初,机器缫丝业已成为珠三角地区的主要工业。1926年,珠三角地区丝厂增加到202家,丝车增加到95 605部(同上)。

三、技术应用与社会结构变革 (一) 机器缫丝技术应用之前的社会结构无论是长三角地区还是珠三角地区的蚕茧产地,在机器缫丝技术引进和应用之前,当时乡村社会的社会结构是“地方士绅蚕农”这种二元结构。

明清以后,乡村社会中逐渐形成了以宗族为形式的乡绅“自治”社会,尤其是随着清末团练的兴起,更加促成了乡村宗族社会传统士绅与地方豪强的结合,士绅以团练局为中心控制了乡村宗族社会(章开沅等,2000)。士绅是与地方政府共同管理当地事务的地方精英,他们是唯一能合法代表当地社群与官吏共商地方事务、参与政治过程的集团。士绅在地方社会中起着举足轻重的作用,他们是沟通政府和民众的桥梁,也是地方的实际领导者,更是地方事务的裁决者。士绅左右着地方事务,他们主管着各种公共事务,包括政治事务、经济事务和社会事务等(费正清,1993:15)。

在大多数乡村地区,士绅(或称乡绅)的权力主要是通过家族、宗族组织来实现的(费孝通,1948;吴晗、费孝通,1988;岑大利,1998;章开沅等,2000)。在19世纪后期,县以下仍然是自治单位,而士绅则是负责管理社区公共事务的领导力量。公共事务包括“灌溉、自卫、调解人们的争吵、互援、娱乐和宗教活动等”,这都是由士绅负责的(费孝通,2006:50)。不仅如此,“地方自治事业,如善堂、积谷、修路、造桥、兴学之类有利可图的,照例由士绅担任;属于非常事务的,如办乡团、救灾、赈饥、丈量土地,举办捐税一类,也非由士绅领导不可”(吴晗、费孝通等,1988:50)。

这种“士绅农民”的社会结构关系,不仅体现在市县治理中,也体现在每一个乡村内部。

在机器缫丝技术引进和应用之前,长三角蚕茧产地和城市(如上海)之间也有蚕丝贸易,如江浙地区的家庭手工缫丝就需经由上海出口欧美国家,但在那时,上海只不过是个蚕丝贸易的中转站,而不是这些蚕丝的消费者,双方在蚕丝生产这一产业链中并不是上下游的关系,而是蚕茧产地直接生产成品——蚕丝,或经销国内,或经由上海出口。

在珠三角地区,顺德和南海等地的蚕农所生产的蚕丝,同样需经由广州等城市港口出口。此时,广州在珠三角所扮演的角色与上海在长三角所扮演的角色并无二致,广州也只是一个蚕丝出口和国内经销的中转点、集散地而已。也就是说,在机器缫丝技术引进和应用之前,长三角和珠三角两地的社会结构基本是一样的。这种一致性,同时表现在农村地区内部和农村与城市间的关系模式上。然而,随着机器缫丝技术的引进和应用,却带来了专业分化和职业分化模式的差异,两地的整体社会结构也出现了显著不同的变革,这种差异不仅体现在农村内部,也体现在城乡关系上。

(二) 技术变革下的专业分化与职业分化在机器缫丝技术应用之前,植桑、养蚕和缫丝都是在蚕农家庭内部完成的,属于一体化而无(大规模的)专业分化。而机器缫丝技术的应用则要求蚕茧的商品化,即实现养蚕和缫丝的专业分化。长三角和珠三角首先在分化模式上发生分岔。

在长三角地区,机器缫丝厂所在地——上海和无锡本地所产的蚕茧均不足以供应本地丝厂所需,其机器缫丝厂所需的蚕茧都得仰赖于江浙两省的其他地区。由此,长三角(上海和无锡)丝厂所需的绝大部分蚕茧都必须从外地购进。也就是说,在长三角地区,机器缫丝技术的应用所带来的植桑养蚕与缫丝之间的专业分化基本上发生在地区间(除传统蚕区的少数丝厂外),缫丝不但与植桑养蚕分离,而且分属两地。

而在珠三角地区所呈现的则是另一种专业分化模式。机器缫丝厂所在地顺德和南海均属珠三角地区的传统蚕茧产地,蚕桑业基础深厚,蚕茧产量较高,顺德和南海两地的蚕茧产量均能够满足各自地区丝厂的产能所需。所以,在珠三角地区,技术应用所带来的专业分化基本上是发生在顺德和南海内部的。不仅如此,由于丝厂是分布在每个村落的,尽管没有资料能够证明每家丝厂的原料均来自于本村,但可以肯定的是,丝厂所消耗的大部分原料均来自于本村或者临近村落(张茂元,2008:78-79、87-88;张茂元、邱泽奇,2009)。也就是说,在珠三角地区,机器缫丝技术的应用所引致的专业分化,主要还是体现在村落内部,而不像长三角地区那样发生在地区之间。

长三角和珠三角地区不同的专业分化模式,也带来不同的职业分化模式。

在19世纪末,乃至20世纪早期,由于传统风气的束缚,社会风俗鄙视女性出外打工。在江浙大部分地区,尤其是相对富裕的那些地区,如果女性外出打工,就表示该家庭已沦落到农村社会的最下层了(黄宗智,2000:66)。如此,上海丝厂女工仅限于上海的贫民层与近郊农村,后来慢慢扩至江北的贫苦农村。1910年时,上海丝厂70%的女工为江北人(陈慈玉,1989:50、90)。也就是说,在长三角地区,技术应用所导致的职业分化主要局限在丝厂所在地;而传统蚕区的蚕农依然是蚕农,并没有成为丝厂工人。

在珠三角地区,职业分化则主要是发生在蚕茧产地(也即顺德和南海两地)内部,那些成为丝厂工人的妇女绝大多数就是本地(甚至是本村)农民。在19世纪八九十年代,南海、顺德等地“不再于家中从事手工缫丝的农村妇女大部分被丝厂所吸收,因此经营专业性养蚕者几乎皆为男性”(同上:158)。在顺德、南海二县,当时适龄的农家子女大多入厂工作(徐新吾,1990:230)。根据估测,在1920年代上半期,在顺德平均每4户就有1人在丝厂工作(张茂元,2008:89)。

|

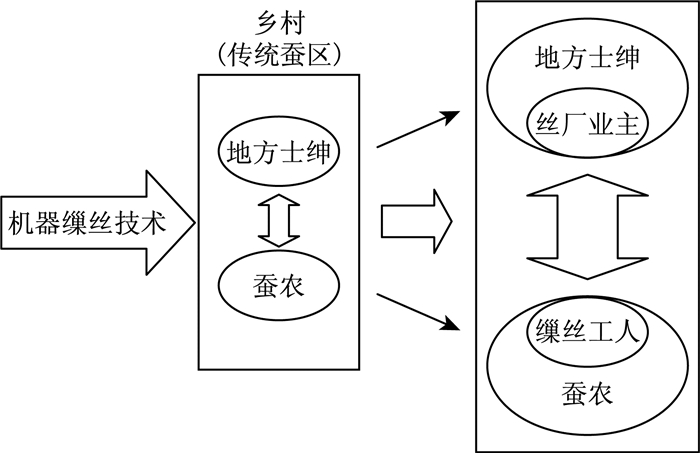

图 2 珠三角地区的社会结构变革 |

如前所述,在珠三角地区,机器缫丝技术的应用带来了专业分化和职业分化,而且其专业分化和职业分化都是发生在地区内部(顺德或南海内部),甚至是在村落内部的。前面已经指出,珠三角地区的丝厂都位于村落内,而不是在城镇,且其本身的蚕茧产量都足以满足丝厂产能所需。不仅如此,机器缫丝技术的应用,还在乡村内部催生了近代工厂工人的产生。坐落于村落的丝厂,其工人也都来自于本村或者是附近村落。

很明显,机器缫丝技术的应用给之前纯粹的农业体系注入了近代工业的成分,改变了原有的经济体系,传统士绅也逐渐投资近代工厂,有向资本家转型的趋势。陈启沅在回乡创办继昌隆缫丝厂的时候,考虑到士绅在地方社会中的独特地位,因而一开始就积极拉拢当地士绅参与机器缫丝业,以扩大和壮实机器缫丝业的社会基础。刚开始的时候,尽管士绅实际拥有的股份并不多,但无论如何,这种合股经营使他与上层阶级建立了联系(苏耀昌,1987:155)。而看到缫丝厂丰厚的利润空间后,顺德和南海的士绅们开始踊跃入股创办近代机器缫丝厂了。1881年以前所建成的11个缫丝厂,其所有者中约一半是举人,其他的也几乎都是士绅(同上)。程耀明(1985)也指出,广东的机器缫丝厂主要是由殷富士绅合股开办的。

在珠三角地区,虽然地方士绅同时兼有丝厂业主的角色,而蚕农也兼有近代工厂工人的身份,出现了在丝厂工作的职业女工群体,但在乡村内部仍然维持着原先由“地方士绅蚕农”所组成二元结构,彼此之间的相对地位也没有发生实质性的变化。在这个技术应用模式下,职业分化和专业分化发生于家庭和乡村内部,社会变革主要发生于传统蚕区的乡村内部,而乡村、地区间的关系则几乎没有发生大的变化。蚕茧产地顺德和南海同时也是丝厂所在地和厂丝产地,与广州的关系也没有发生实质性的变化——广州仍然主要扮演蚕丝销售中转站、集散地的角色。

发生于家庭和乡村内部的专业分化和职业分化,其最大的特点就是所带来的利益调整力度是较小的。自机器缫丝技术引进和应用之后,之前从事植桑养蚕的蚕农虽然将蚕茧出售给丝厂,但他们也通过(其家庭)在丝厂工作继续获得缫丝工序中的利润,因而,对于蚕农来说,其利益不仅没有受损,丝厂工人相对高的工资收入,还提高了蚕农的收入水平,而且,由于丝厂位于蚕茧产地,使得蚕农家庭的成员能够方便地进入丝厂工作,而无需承受背井离乡的凄苦,因而她们也乐于在丝厂工作。

技术应用所引致的组织变革和社会结构变革,不仅要求原先在家缫丝的蚕农(或者其他人)转而集中到工厂里工作,而且新的组织方式也必然会挑战士绅等地方领袖的社会权威。在技术应用初期,珠三角地方士绅对机器缫丝技术是持反对态度的,但是很快转为支持机器缫丝业并积极参与其中(李本立,1965;程耀明,1985;苏耀昌,1987;张茂元,2007;2008)。前面的分析已经发现,在珠三角地区,由于丝厂位于传统蚕区,植桑养蚕和缫丝的专业分化发生在传统蚕区内部,缫丝工序的利润和生丝贸易的利润也都留在传统蚕区内部,因而,作为既得利益群体的地方士绅仍然能够获得相关领域的利益。这样,一度出于传统理念而反对机器缫丝技术应用的地方士绅,也迅速参与到机器缫丝技术的应用、近代机器缫丝工厂的创办和管理中。所以,不仅机器缫丝工厂位于士绅的权力管辖范围之下,丝厂中的工人也仍然处于士绅的权力管辖内(李本立,1965:92-93)。

另外,在这种技术应用和社会结构变革下,原先从事土丝贸易的丝商可能遭受的损失也较小。因为丝厂位于蚕茧产地,也使得厂丝的贸易并没有像在长三角地区那样从传统蚕区转移到上海等城市地区,而是仍然留在原先的蚕茧产地。在这种情况下,丝商无需复杂的转型即可接手厂丝的贸易。在珠三角地区,机器缫丝技术应用之前,位于广州的丝栈从丝市中收购土丝后转售给洋行出口;机器缫丝技术应用之后,厂丝则经由广州的丝庄和洋行打交道,而丝庄则多为之前的丝栈转型而来(王翔,2005:17-23)。

简言之,机器缫丝技术在珠三角地区的应用所引致的社会结构变迁,有效地维护并增强了地方士绅、丝商和蚕农等重要利益相关者的利益,也更加迅速地获得了他们的支持。而地方士绅和蚕农对机器缫丝技术应用的支持,无疑有利于提高机器缫丝技术的合法性,也就加速了机器缫丝技术的应用,壮大了机器缫丝业的规模,同时也强化了机器缫丝技术应用所带来的社会结构的改革。而且,由于各主要利益相关者(如士绅、蚕农和丝厂主)的利益都得到改善,机器技术的应用带来了经济收益上的帕累托改进,这样的结构变革也就可以预期会更加迅速,这种结构也必然更加稳固,这是一种利益共享型的社会结构变革。

(四) 长三角地区:利益冲突型的社会结构的变革在长三角地区,机器缫丝技术的应用,尤其在1910年代之前主要集中在上海,此后至1920年代末,开始向无锡扩散。在这种技术应用模式下,长三角地区机器缫丝技术的应用带来的专业分化和职业分化都是发生在地区间的,因而社会结构变革也主要发生在地区之间,其中最为明显的就是它重构了地区间的关系,形成了城市和农村的二元结构:前者以工商业为主体,并依赖后者的原料供给;而后者则是以农副业为主,在新的社会结构中,为前者提供生产原料。

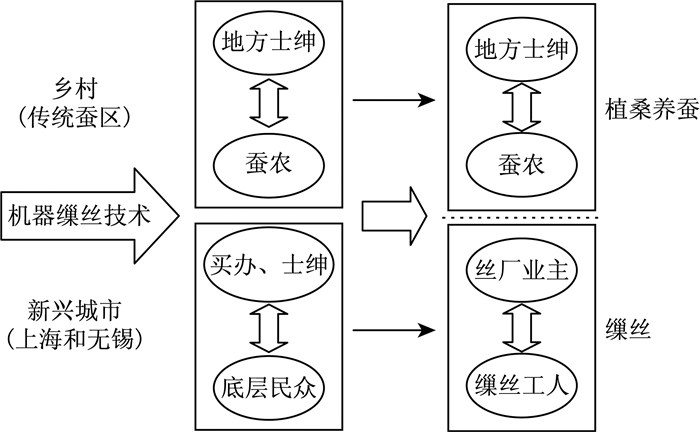

在长三角地区机器缫丝技术的早期应用中,丝厂都设立在上海,创办人主要是买办和外商;而江浙传统蚕区的地方士绅(指那些仍然居住在蚕茧产地的士绅)并没有参与。在这种技术应用模式下,传统蚕茧产地只是为上海供应作为原料的蚕茧,农村和城市之间是一种原料供应地和原料消耗地的关系,在产业链中也是一种上下游的关系。这样,机器缫丝技术的应用要求蚕区的蚕农放弃之前的家庭手工缫丝,而将蚕茧出售给丝厂。也就是说,如果蚕农出售蚕茧而专事植桑养蚕,那么也就实现了地区间的专业分化。但正如前面所揭示的那样,传统蚕区的蚕农并没有实现向缫丝工人的转变。如图 3所示,在传统蚕区,原先由“地方士绅蚕农”所组成的社会结构几乎没有任何变化,两者之间的利益关系和相对地位都没有发生显著变化,也没有发生其他影响到社会结构变革的因素。地方士绅并没有参与机器缫丝技术的应用,蚕农家庭中也没有分化出丝厂工人(如前所述,丝厂工人主要来自江北地区,而极少来自传统蚕区)。

|

图 3 长三角地区的社会结构变革 |

由此我们可以看到,机器缫丝技术的应用,并没有触及传统蚕茧产地内部的社会结构。机器缫丝技术对社会结构的影响,主要发生在机器缫丝技术的应用地,也就是丝厂所在的上海和无锡等地。机器缫丝技术的应用在上海和无锡地区造就了一个以“丝厂业主缫丝工人”为主体的工业系统。在这种新的结构中,蚕茧产地成为了原料供应地,传统蚕区因剥离了缫丝工序,而丧失了缫丝工序的相应利润。在这一结构转型过程中,蚕农很难通过扩大植桑养蚕的规模或是入丝厂工作来获得替代性收入(张茂元,2008:79-83)。而且,机器缫丝技术的应用还危害了传统蚕区地方士绅的利益。由于丝厂并不位于传统蚕区,长三角地区机器缫丝技术的应用导致大部分生丝(指厂丝)贸易从传统蚕区转移到上海和无锡等城市地区,这就必然会损害传统丝商的利益。传统蚕区的地方士绅也就丧失了相应生丝生产和贸易领域的利润,而且,厂丝还与传统蚕区地方士绅所主导的土丝生产和销售构成直接的竞争关系。

这样,我们就发现,机器缫丝厂所代表的工业系统与传统蚕区所代表的农业系统之间还存在利益上的冲突,我们可以将其看做是工业系统和农业系统之间的割裂,并体现为技术应用地区和传统蚕区之间的利益冲突。关于这一点,费孝通(2003)在其《江村经济》中有所论及。由于未能(或是很难)分享到机器缫丝技术应用所带来的好处,传统蚕区通过对家庭缫丝技术的改良来提高土丝质量以维持其竞争力;而长三角地区“辑里丝”的国际声誉也为其家庭手工缫丝创造了更好的国际市场环境。因而,长三角传统蚕区有动力、也有能力长期抵制植桑养蚕和缫丝的专业分化。这就导致了长三角地区近代机器缫丝厂长期陷入原料短缺的困境,其发展也远落后于珠三角地区(张茂元,2008;张茂元、邱泽奇,2009)。

如果我们将珠三角地区的机器缫丝技术应用看做是村庄作为一个整体向工业化迈进、形成整体发展格局的话,那么,机器缫丝技术在长三角地区的应用所带来的工业化则是发生在个别城市,如上海和无锡,而农村则为这些工业化地区输送原料,体现为地区间的分离性发展。可以说,在这种分化模式下,无论是传统蚕区还是新兴蚕区,它们虽然参与了专业分工而卷入了近代化、工业化的进程,但力度和深度都是极为有限的,因为它们只是原料供应地。结合前面所揭示的传统蚕区难以分享到专业分化所带来的利益,我们甚至可以说,技术应用所带来的社会结构分化在某种程度上导致了城市和农村的割裂、丝厂和蚕茧产地的割裂、缫丝和植桑养蚕的割裂。可见,与珠三角地区的利益共享型变革不同,长三角地区技术应用所带来的社会结构变革主要是制造了各利益相关者之间的利益紧张和冲突,更多地体现为利益冲突型的社会结构变革。

在这种技术应用与社会结构的变革中,传统蚕区有很强的动力维持家庭手工缫丝(同上)。而当市场环境发生变化,即使是手工劳作难以为继时,传统蚕区也更有动力自己发展机器缫丝业——就像珠三角的传统蚕区那样,而不是满足于为其他地区提供原材料。

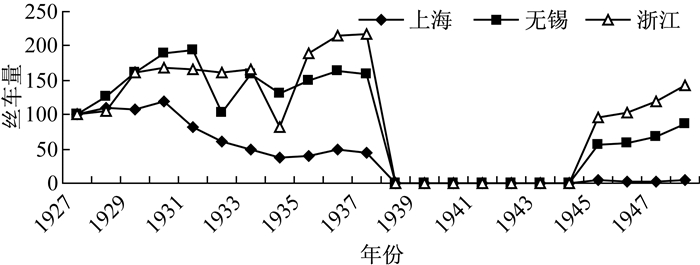

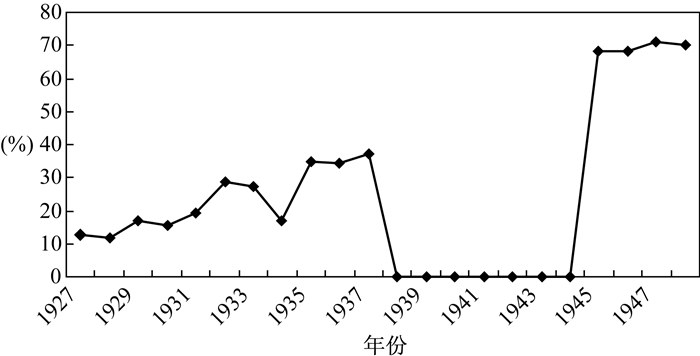

(五) 迈向利益共享型的社会结构1920年代后期机器缫丝业的发展有力地佐证了上述预测。由于受到1920年代末期世界经济危机的影响,生丝的国际需求量大大萎缩,国内丝厂的数量和丝车量也都相应大幅减少。在这种背景下,笔者发现,在使用相同技术、面临相同国际市场的上海、无锡和浙江三地中,上海机器缫丝业的衰落时间最早、速度最快、幅度最大,无锡次之,浙江再次之(见图 4)。

|

资料来源:根据徐新吾(1990:611-614)的原始资料计算所得。 注:1.上述三地的丝车量均以1927年各自的实际丝车量为基数(100)所计得的相对丝车量。 2. 1938年1944年间,由于战争影响缺乏相应的统计资料而标值为“0”。 图 4 1927年1948年间上海、无锡和浙江三地丝车量的相对变化 |

新兴蚕区的蚕农,由于不具备缫丝技能或者是缫丝技能较差而使得所缫土丝价格低贱至无利可图,因此不可能像传统蚕区那些具有较高缫丝技能的蚕农那样,通过家庭手工缫丝来缓冲丝价、茧价下跌的影响。因此在丝价、茧价下跌的时候,他们会更早地放弃植桑养蚕。

1935年,珠江三角洲桑地面积由1923年的1 465 700亩减为532 000亩,只有之前的36.3%。而珠三角传统蚕区顺德仍有桑田30万亩,为1923年的45.1%(佛山地区革命委员会《珠江三角洲农业志》编写组,1976)。可见传统蚕区放弃蚕桑业的速度要远低于新兴蚕区。这也同样体现了丝厂与蚕茧产地的结合比单纯为丝厂供应原料的蚕区更能抵抗外部风险,其社会结构更为稳固。

在这一期间,机器缫丝业的衰落意味着其先前所建构的社会结构的弱化、甚至解体。这也间接说明部分原先出售蚕茧的蚕农或是重新回到家庭手工缫丝,或是彻底放弃了植桑养蚕。这一切都意味着机器缫丝技术的应用所塑造的地区间的专业分化的社会结构的解体,社会结构又回复到机器缫丝技术引进和应用之前的那个形态。如1945年之后,原先上海与传统蚕区之间蚕茧原料供应关系就基本断裂了,这也意味着其城乡之间的社会结构的主要连接纽带的断裂——就机器缫丝业而言。

上海丝厂所需的蚕茧原料全部依赖于江浙两地的蚕区,因而其所带来的利益分化程度是最高的;无锡能够保证蚕茧的部分自足;而浙江各地丝厂则可以达到蚕茧的完全自给,因而其所带来的利益分化程度和社会结构的断裂都是最小的,其社会结构也是相对稳定的(张茂元,2008:78-79)。我们从图 4也可以看到,在1927年1936年间,浙江的丝车量持续增长(1934年除外),其机器缫丝业还维持着稳定发展的趋势,能更快地从世界经济危机的打击中恢复过来。

中日战争之后,上述趋势更加明显。1945年1948年间,上海的丝车量只有1927年的3%5%。无锡恢复较快,但仍一直低于1927年的水平。浙江则在1946年就恢复并超越了1927年的水平,1948年相对于1927年的丝车量更是增多41%。

另外,从丝车的相对量来看,浙江的丝车量在长三角地区所占的比例也是逐年上升的。在1930年代中期,浙江的丝车量已占长三角地区丝车总量的35%左右;1945年1948年间,更是占70%左右(见图 5)。长三角地区的厂丝生产中心已由上海和无锡转移到浙江的湖州、杭州和嘉兴等传统蚕区。如在1934年,浙江共有丝厂24家,全部位于传统蚕区,其中杭州地区9家,嘉兴地区7家,湖州地区8家(上海丝业档案,S371100,“江苏浙江丝厂调查表”)。

|

资料来源:同图 4。 注:1、1932年1938年间江苏其他地区,如镇江和苏州等地的丝车量数据缺失,均按1931年的丝车量计算。 2、1938年1944年间,由于战争影响缺乏相应的统计资料而标值为“0”。 图 5 浙江省丝车量占长三角地区丝车总量的百分比 |

同时,机器缫丝技术在传统蚕区的应用、机器缫丝业在传统蚕区的发展,并不是主动的产业转移的后果,相反,有资料表明是浙江和江苏(不包括上海)限(禁)运蚕茧出省的规定直接导致上海丝厂缺乏原料蚕茧所致。

1937年6月通过的“浙江省蚕丝统制委员会管理全省茧行收茧办法”中的第六条“俟本省丝厂登记完毕有余额时再行办理普通登记”的规定,事实上限制了蚕茧出省(同上,S371375,1937:0012)。为此,上海市缫丝工业同业公会特发布“上海市丝厂业为苏浙扣留购存干茧无法补充原料声明”,称浙江省蚕丝统制委员会颁行收茧办法使得“沪丝厂已无购茧之余地”,“几乎购茧者尽属浙之丝厂商”(同上:024)。其实早在此之前,即该收茧办法试行的时候,上海丝厂就开始面临严重的蚕茧短缺困境。1935年,由于浙江和江苏的蚕茧统制和限销,上海“开工各厂十不及一”。同业公会在呈请浙江建设厅等撤销统制以及有关向浙江省收购蚕茧的往来文书中也承认,如果浙江省蚕茧不销往上海,上海丝厂将面临“无原料可求”的境地(同上,S371372,1935:008)。

同样的,“江苏蚕茧改进管理委员会建议声请将各厂在苏省收购之干茧加以限制以达随地购销禁予运出”。而怡和丝厂认为江苏省此举实属“门罗主义”且“别具用心”。上海丝厂“并无产茧制丝原料,全持各埠运来以资接济。如果各地所收之茧不予运出,则敝厂势必被迫停工”(同上,S371375,1937:016)。

浙江省乃至江苏省限制蚕茧出省的规定,实际上反映了传统丝商、本地机器缫丝业投资者等群体维持自身利益的努力;同时,蚕农相对也更有可能从中获利。所有这些努力最终体现为政府所颁布的具有强制力的“收茧办法”。如前所述,丝厂和蚕茧产地分属两地,形成地区间的专业分化,而这种专业分化并没有在传统蚕区形成帕累托改进,相反,它形成的是一种利益冲突型的结构,遭到更多相关群体的反对,表现出更大的不稳定性。

因此,通过对技术应用及其所引致的社会结构变革中各利益相关者的利益变化和行为的分析,可以发现位于传统蚕区之外的机器缫丝技术应用所产生的是利益冲突型的社会结构,它遭到更多社会群体的抵制。与此相对应的是在其他条件相似的情况下,机器缫丝技术在传统蚕区的应用,由于能够构建一个利益共享型的社会结构(主要指新技术应用地和原料供应地之间),更多的群体能够分享到技术应用所带来的利益增值,其发展也就更为顺畅。

浙江机器缫丝业在战后的迅速恢复与相对发展,也有力地佐证了其机器缫丝技术应用所建构的社会结构更为稳固(相对于上海和无锡)。而在上述三地中,上海机器缫丝业的衰落、浙江机器缫丝业的快速恢复和无锡处于中间状态的事实表明,利益冲突型的社会结构更不稳定,并逐步被利益共享型的社会结构所替代,这也是技术与社会互动的均衡结果。

四、结论与讨论:技术应用的社会基础技术与社会互动的研究(Barley,1986;Bijker、Hughes & Pinch,1987;Bijker & Law,1992;Mackenzie & Wajcman,1999;Orlikowski,2000;邱泽奇,2005),已经开始重视技术变革的社会基础,并着重探讨技术变革过程中相关群体的相互作用以及技术与社会的互动。但总的来说,以往的研究对相关群体的的探讨还局限于技术使用者,而本研究则已经看到那些没有直接使用技术,但受技术应用影响的其他利益相关群体同样在技术应用和社会变革中起着重要作用,甚至是决定性的作用。

技术变革所要求的专业分化,涉及社会结构的重大调整,它必然触及各方主体(如在中国近代机器缫丝技术的应用中,除了蚕农之外,还有地方士绅、传统丝商、丝织业者和政府等)的相关利益。各方维护自己利益的动机和行为,也就形成了群体互动的基础,并在这个基础上建构了新的社会结构。无疑,这种将微观个体和宏观结构结合的分析思路,可以进一步扩展关于技术的社会学分析。

如以蒸汽为动力的近代机器缫丝技术的应用,由于蒸汽机的使用具有规模经济效应,因而从经济节约的角度来看,工厂式的集中生产就是最佳选择。因此,蒸汽缫丝技术的应用,也就意味着工厂组织的产生和集中生产方式的应用(Brown,1979:553)。机器技术应用所带来的此类社会结构变革正是工业革命的精义所在。“所谓革命我们既是指组织的转变,也是指生产的转变。特别是我们指将大量工人集中在一个地方,在那里他们在工头监督和纪律约束之下完成他们的工作。”(兰迪斯,2002:324)这也就是现在所说的工厂制度。

技术,由于其本身所附带的某些特质,它会对组织方式提出独特的要求,如集中生产的工厂制度。然而,工厂制度又有不同的变种。正如本文所描述的那样,它可以应用在国家行政能力之下的城市,也可以应用在地方士绅控制下的乡村;它可以应用在蚕茧产地,也可以在金融中心、交通中心等;它可以是新式资本家组织管理的,也可以是传统士绅组织管理的;它可以将因专业分化而剥离出来的蚕农吸收为丝厂工人,也可以招收那些城市下层民众;它可以招收男工,也可以招收女工……所有这些都体现着技术与社会结构、文化价值等的互动,其中无疑也受到很多随机因素的影响。这就使得技术和社会结构之间的互动存在很多难以预期的变数,而我们的任务之一就是通过比较研究等方法,尽可能控制随机因素的影响,厘清技术与组织、社会之间的关系。

也正是由于社会结构等因素的初始状态的不同,技术变革所带来的社会结构的变迁就可能朝着极不相同的方向演进,并反过来对技术变革产生或是推动,或是阻碍的作用。正是在这种认识的指导下,本文从互构视角开展的关于技术应用与社会变迁的研究,尝试着抛弃将技术和社会作为互动的两个分裂领域的概念,而是试图将技术和社会界定为同一过程——即技术和组织、文化价值、社会结构等是协同演化,或共同产生,或相互构成的。

贝尔纳, J.D. 2003.科学的社会功能.陈体芳, 译.桂林: 广西师范大学出版社.

|

陈慈玉. 1989. 近代中国的机械缫丝工业(1860-1945)[M]. 台北: 中央研究院近代史研究所专刊.

|

岑大利. 1998. 乡绅[M]. 北京图书出版社.

|

耀明.1985.清末顺德机器缫丝业的产生、发展及其影响//明清广东社会经济形态研究广东历史学会编, 广州: 广东人民出版社.

|

佛山地区革命委员会编写组.1976.珠江三角洲农业志//珠江三角洲农业志·珠江三角洲蚕桑发展史.

|

费孝通. 1948. 乡土中国[M]. 上海: 观察社.

|

——. 2003. 江村经济[M]. 北京: 商务印书馆.

|

——.2006.中国士绅.惠海鸣, 译.北京: 中国社会科学出版社.

|

费正清. 1993. 剑桥中国晚清史(上卷)[M]. 北京: 中国社会科学出版社.

|

黄宗智. 2000. 长江三角洲小农家庭与乡村发展[M]. 北京: 中华书局.

|

李本立.1965.顺德蚕丝业的历史概况//广东文史资料(15).广州: 广东人民出版社.

|

兰迪斯. 2002.1750-1914年间欧洲的技术变迁与工业发展//剑桥欧洲经济史(第六卷)工业革命及其以后的经济发展: 周如、人口及技术变迁.哈巴库克, H. J.和M. M.波斯坦主编, 王春法等, 译.北京: 经济科学出版社.

|

刘锦藻. 1936. 清朝续文献通考[M]. 上海: 商务印书馆.

|

吕学海.1940.顺德丝业调查报告.(未出版, 收藏于天津南开大学图书馆).

|

李约瑟.2001.中华科学文明史(第一卷).柯林·罗南, 改编.上海交通大学科学史系, 译.上海人民出版社.

|

彭泽益.1962.中国近代手工业史资料: 1840-1949(第二卷).北京: 中华书局.

|

邱泽奇. 2005. 技术与组织的互构:以信息技术在制造企业的应用为例[J]. 社会学研究(2). |

上海丝业档案(全称为"上海市缫丝工业同业公会档案").档案编号为S37.藏上海市档案馆.

|

索罗. 2004. 增长理论:一种解析[M]. 北京: 中国财政经济出版社.

|

苏耀昌. 1987. 华南地区:地方历史的变迁与世界体系理论[M]. 郑州: 中州古籍出版社.

|

孙毓棠. 1957. 中国近代工业史资料[M]. 北京: 科学出版社.

|

王翔. 2005. 近代中国传统丝绸业转型研究[M]. 天津: 南开大学出版社.

|

吴晗, 费孝通, 等. 1988. 皇权与绅权[M]. 天津人民出版社.

|

徐新吾. 1990. 中国近代缫丝工业史[M]. 上海人民出版社.

|

章开沅、马敏、朱英, 主编.2000.中国近代史上的官绅商学.武汉: 湖北人民出版社.

|

张茂元. 2007. 近代珠三角缫丝业技术变革与社会变迁[J]. 社会学研究(1). |

——.2008.近代中国机器缫丝技术应用与社会结构变迁: 长江三角洲和珠江三角洲的比较研究(1860-1936).藏北京大学图书馆.

|

张茂元, 邱泽奇. 2009. 技术应用为什么失败[J]. 中国社会科学(1). |

Barley S.R. 1986. Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observation of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments[J]. Administrative Science Quarterly, 31(1): 78-108. DOI:10.2307/2392767 |

Bijker W.E., Law J. 1992. Shaping Technology/building Society: Studies in Sociotechnical Change[M]. Cambridge, Mass.: MIT Press.

|

Bresson Chris de., Peterson J. 1987. Understanding Technological Chang[M]. New York: Montréal.

|

Brown S.R. 1979. The Ewo Filature: A Study in the Transfer of Technology to China in the 19th Century[J]. Technology and Culture, 20(3): 550-568. DOI:10.2307/3103816 |

Denison E.F. 1962. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us.[M]. New York: Committee for Economic Development.

|

——. 1974. Accounting for United States Economic Growth, 1929-1969. Washington: Brookings Institution.

|

Mackenzie, D. and J. Wajcman. 1999. The Social Shaping of Technology (second edition). Milton Keynes: Open University Press.

|

Orlikowski W.J. 2000. Using Technology and Constituting Structures: a Practice Lens for Studying Technology in Organizations[J]. Organization Science, 11(4): 404-428. DOI:10.1287/orsc.11.4.404.14600 |

Russell, B. H. and P. Pelto. 1987. Technology and Social Change (second edition). Prospect Heights: Waveland Press.

|

Schumpeter J.A. 1989. Essays: on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism[M]. New Brunswick, N.J., USA: Transaction Publishers.

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29