“熟人社会”最初是费孝通([1984]1998:9-10)对中国传统农村社区社会特征的概括。他论述到:乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会;假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里,周围的人也是从小就看惯的,这是一个熟悉的社会,没有陌生人的社会;熟悉,是在时间上、从多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。也就是在熟人社会这个框架下,他展开了农村社会的乡土性特征的论述,其中讨论到熟人社会的规模,“中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村”,“活动范围有地域上的限制”。相关的研究表明,改革开放以来,熟人社会的规模发生了变化。贺雪峰(2000)从村落的行政划分来划分熟人社会和半熟人社会。他认为,生产小队之间由人民公社时期共同劳动、生产互助和生活互助的增多而使生产队里的人情来往普遍,“30户-50户的范围也使村民具备共同交往和熟识的能力”,因此,由生产小队演变出来的村民小组具有熟人社会的特点;而村民小组之间,则由于村民缺乏共同的生产和生活经历,从而形成了村民之间面熟,但不知对方根底的状况,是一种半熟人社会。这种熟人社会与半熟人社会的特征也被他用来解释民主选举、农民合作中的行动逻辑(贺雪峰,2004)。

需要强调的是,中国学术界和日常生活中所讲的“熟人社会”中的熟人关系强度和西方社会关于强弱关系研究中的“熟人”(aquaintances)关系强度是有所区别的。费孝通最初是以熟人社会和陌生人社会的二分法来展开论述,延续下来的讨论和研究大体也是如此,用熟人信任和陌生人社会中的契约关系来讨论中国社会变迁等方面的问题。在相关的翻译中,有很多文献将熟人社会翻译为“aquaintances society”。然而在西方关于强弱关系的研究中,以格兰诺维特(Granovetter,1983)为代表的研究者将人与人的关系按三种类型进行划分:强关系(strong ties)、弱关系(weak ties)和缺失状态(absent)。“熟人”(aquaintances)关系在其中被视为弱关系——“our acquaintances (weak ties) are ……”。从这里我们可以看出,在关于强弱关系的研究中,“aquaintances”是按照三分法划分出来的,“absent”的含义更接近“陌生”关系,“strong ties”应该等同于“熟人”关系中的一部分。由此可以看出,中文文献中所指的“熟人社会”的含义实际上更接近“强关系”和“弱关系”的综合。

从对熟人社会研究的现有文献来看,大部分仅限于定性研究,缺少对支撑熟人社会的社会网络结构的深入解剖,由此而使得熟人社会的特征太过抽象,而且缺乏具体的变量来印证。事实上,从“差序格局”的人际关系特征中,我们可以看出熟人社会中人与人还是有亲疏之分的(费孝通,[1948]1998:24-30)。从西方关于强弱关系的研究来看,不同强度的关系在社会中也有不同的社会整合功能(Granovetter,1983)。这些研究表明,可以将“熟人社会”的概念继续解构为不同强度的关系来进行研究。另外,从已有的有关农村信息传播的研究数据上大概可以推断出,信息在村落的人际传播中并不通畅。在一项调查中选择闲暇时间“逛街”和“串门聊天”的人分别仅占18.4%和18.1%,选择“看电视”的人占87.2%,8项政策调查中依靠人际传播获得政策信息的占11.5%(汲生才、石力月,2007)。通过人际关系获得科技信息的比例也并不是很高,在湖北农村的调查中,农业技术信息依赖于邻里传播的比例占13.8%(彭光芒,2002)。在浙江农村的调查中,通过人际关系传播毛竹培育技术的比例最高可达46. 3%(金爱武等,2006)。2003年,在陕西宝鸡贫困地区的调查中,不同职业群体通过邻里关系获取科技信息的比例分别为:种植户16.7%,养殖户25.0%,村干部0.0%,生意人0.0%,技术员0.0%。安徽芜湖不同职业农户通过邻里关系获取科技信息的比例分别为:种植户5.3%,养殖户0.0%,村干部0.0%,生意人0.0%,技术员5.0%(谭英、王德海、谢永才,2004)。以上数据均显示依靠邻里传播信息的比例并没有达到百分之百,而且有的甚至相对于其他方式来说所占比例更低,由此可以推断:在“熟人社会”中,有很多信息并不是通过人际关系来传播的。既然如此,那么,人与人之间又怎么能知根知底呢?这些疑问在一定程度上对农村社区是彼此通过交往而熟悉、而知根知底的“熟人社会”的结论提出了质疑。

为了进一步回答这个问题,以及从可操作化的研究角度来认识“熟人社会”的特征,本研究选择“熟人社会”中人与人之间交往的整体网络的总体分布来进行分析,但在分析中至少要解决以下两个问题。第一是所选村落的代表性问题。虽然本研究作为案例研究并不考虑代表性的需要,但是为了使研究结果更具有推广到其他村落的意义,因此本研究在调查中选择了相对传统的农村。从理论上讲,越传统的社会越可能更具备熟人社会的特征。由于山区农村具备更多的传统性质,因此,选择山区村落对了解熟人社会的特征所表现出的最大域值有重要作用。为此,本研究在结合项目支持的情况下选择了安徽霍山地区的一个山区自然村落。第二个问题是如何测量人与人之间的交往网络。传统的定性研究并没有解决好这个问题,为此本研究引入了社会网络分析方法进行定量研究。社会网络分析方法在20世纪60年代借助图论工具对人际间的网络展开分析,至今已经比较成熟。该方法将人和交流看作是网络中的节点和线,由此直观地展现了人际交往的网络图。

二、研究方法本研究将从人际交往的整体网的视角来重新检验熟人社会。从整体网的视角来研究是基于对熟人社会本身属性的考虑,因为对熟人社会规模的判断是对该社会的整体特征的描述。为了从整体的角度研究村落的人际交往关系,本研究选择了社会网络分析方法来描绘村落的整体社会交往图,并根据调查情况对社会交往类型进行了区分,在此基础上,使用切割点和孤点等方法来分析村民之间交往的网络特征。

(一) 测量指标的建立根据以上关于“acquaintances”和“熟人社会”关系的论述,本研究将“熟人社会”视为由强关系和弱关系组成的社会,并对此进行测量。从指标建立的根据来讲,至少可以分为两种方法。第一种是从研究者根据相关文献和理论来设定指标。这种设定的缺陷是,可能将已有研究中的一些主观因素带入实地研究中,从而损失实地研究中的很多信息。第二种是从被调查者的角度来设立相关指标。这种指标设定方法可能更接近于实际情况,但可能由于客体本身的差异性而使研究成果难以彼此整合。在实际调查中,通过与村民讨论,发现村民对关系分类的方法可以与格兰诺维特(Granovetter,1973)的分类法相吻合。这在一定程度上避免了两种方法所面临的风险。村民一般将关系强度分为4类:合得来的或者说关系好的;关系一般的;见面只打个招呼的;见面也不打招呼的。在本研究中,“合得来的或者说关系好的”被归为强关系;“关系一般的”被归为弱关系;“见面只打个招呼的”和“见面也不打招呼的”由于没有实质性的交流,所以在本研究中被归为关系缺失,这也类似格兰诺维特分类法中将点头之交和不来往的视为“absent”。

为了进一步准确地测量强、弱和缺失的关系,或者说测量“合得来的,或者说关系好的”、“关系一般的”和“见面只打个招呼的”以及“见面也不打招呼的”等关系,本研究从以下几个维度对此进行测量:与被调查者在一起的闲暇时间总量、信息交流的内容、生产活动中的互助和共管情况。通过这种方式来帮助研究者认识村民之间可能存在的关系强弱情况。客观地讲,对关系强弱的判断还要涉及到这4个维度的权重问题,然而最终研究则选择了另外一种方式,即以这4个维度为参照,由村民自己来衡量哪些村民跟他关系好,哪些跟他关系一般,哪些跟他没有关系。比如,C一个月中与A在一起的次数最多为2次,最长时间为40分钟;而C与B在一起的次数最多为5次,最长时间为60分钟。那么是否可以说B和C的关系强度大于A和C的关系强度?情况并不是这样。在该研究中,如果B认为C是“合得来的或者说关系好的”,那么就应该认为是强关系。研究者所调查的与A和B在一起的村民的闲暇时间总量、信息交流的内容以及生产活动中的互助和共管情况,仅作为帮助研究者和村民确认关系类型的参照和达成研究者和村民之间研究信任的重要工具。实际调查的内容还将在后面进一步阐述。

本研究在调查中进一步细化以上4个测量维度,还借鉴了网络分析中克服网络分析研究资源多样性的办法——将网络中的资源流分为三种一般的类型,即物质流、符号流和情感流(特纳,2001:202)。另外,还参考了在加利福尼亚南部一个社区中进行社会网络调查的问卷(Schweizer,1998)。同时,为了进一步切实并全面地把握当地的实际生产和生活情况,本研究还通过利用参与式研究工具中的季节历和每日活动图来细分村民一年四季与每日的活动情况,然后根据日常的生产和生活来调查村民在每项活动中与其他村民的交往情况,并由此来判断村民之间在一起的闲暇时间总量、信息交流的内容、生产活动中的互助和共管情况。

(二) 社会网络分析方法社会网络分析从图论中借鉴两种工具——图和矩阵(graphs and matrices)——来描述社会行动者之间的信息和连结模式,使用这两种工具主要是因为其适合关系数据的处理。在该方法中,个体均被视为一个节点(node)或者叫行动者(actor)。关系则是两行动者(节点)之间发生的现实联系,是两者之间的连接(connection);连接可能无方向,也可能是单向或双向的;方向表示信息、资源或者其他内容的流向或者指向;如果关系存在强弱,则以数值大小表示强弱,连线的图形特征表现为粗细(Hanneman,2001:18-35)。在本研究中,研究者将用矩阵绘制整个村落的关系网,用图来展示分析的部分结果。由于分别对强弱关系进行分析,因此在同一个图中,关系强度都是一样的,连线的粗细也相同。

该研究在测量村民之间的网络连接特征的过程中使用了点的连接度、切割点和孤点进行分析。点的连接度是指某一点的连接度是该点连接线的数目(同上:61)。切割点是在整体网络中的一些个体,他们在网络中扮演着重要的中介作用,如果将他们移开,那么整体网络可能被分裂为互不连结的两个或者更多的子网(同上:86-87)。孤点则是指网络中没有与其他个体相连结的个体;孤点不影响网络的连结,但对了解整体网的分布很重要(同上)。

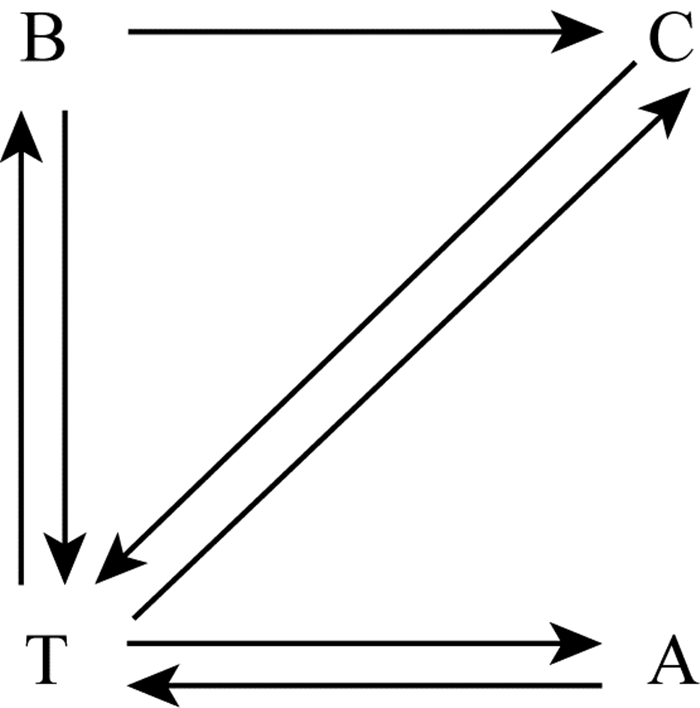

如何对关系定量进行研究是本研究在收集数据中面临的首要问题。本研究采取了社会网络分析中的“二元测量”来考察个体间发生的交往关系。若两个行动者间存在交往关系,则设值为1,若不存在关系,则设值为0。由于在村民的交往中彼此都有信息等资源流动,因此可以将连接视为双向的。一般说来,在行动者较少的时候,以社群图的方式表示关系比较直观。如图 1,在A、T、B和C4个节点上,为了表示谁将对方看作是亲密的朋友,用线表示他们有联系,用箭头指向表示节点所选择的对象。但是,当用社群图描述许多行动者的关系或者许多种关系时,在视觉上会显得太杂乱。在这种情况下使用矩阵图来分析就更简明,而且用矩阵表示更便于进行数学分析。本研究使用矩阵来描绘村落整体的人际交往网络,在具体的分析中使用了UCINET软件和NetDraw来绘图,并进行切割点和孤点分析。

|

图 1 四人的二元关系连接图 |

|

图 2 四人的二元关系连接矩阵 |

为了从整体的角度了解村落内村民交往的网络,本研究采用普查法来收集共同体成员的沟通网络信息。普查法需要收集每个行动者的连接信息,为了完成以上工作,研究者通过在村中的25天观察以及半结构访谈来收集资料,并在对相关信息进行了结构化整理后展开统计分析。在实地调查中,对关系的考量也并非用封闭式问卷或者直接使用半结构问卷进行调查就能够解决的,与村民讨论他们之间的“关系”远近和交往内容时,他们也有所顾虑。为了解决这些问题,研究者在2003年对该村进行了一段时间的调查基础上,在2004年调查过程中进一步与村民建立了信任关系,为了避免给村民带来顾虑,研究者尽力避免边访问、边记录和讨论结构化的问题。

另外,为了提高调查的信度和效度,本研究参考了有关点入度(attractiveness)和点出度(expansiveness)的论述。在关系的测量中,点入度要比点出度更易测量,回答者在回答点出度的时候更容易出错。为此,本研究采取以下原则:不限定回答者的人数;询问互动中的互惠情况,减少可能的误差;询问被调查者,如果让其他人回答他们被问到的问题可能怎么回答,这可以很好地减少回答者在回答点出度的偏差(expansiveness bias)(Scott,2002)。遵循以上原则,本研究在调查中一般通过其他村民间彼此的相互印证以及熟悉该村民的第三方来确定个体的关系网络。

该调查于2004年8月进行,调查地点选择了安徽霍山县B自然村,该村为当地的一个生产队,地属山地,距所属镇约10千米,距县城约30千米。村居民沿流域居住,居住区长度在0.5千米左右。该村有22户居民,共89人,其中有68位成年村民,其余的是儿童或在校学生。在68位成年村民中,有19位是长期外出打工的村民,为了更清楚地讨论日常生活中村庄生活成员的交往网络,本研究将长期外出打工的村民排除在外,选择了在村中长期生活的49位村民作为调查对象。本研究共调查了38位村民,其余11位村民的交往关系信息是通过对这38位村民的间接访谈,以及通过研究者对村民日常交往的观察获得的。

三、研究发现 (一) 村民之间交往关系的强弱基于以上方法,本研究梳理出该村村民日常生产和生活中涉及到的主要关系有:农业技术信息的邻里传播关系、茶信息的邻里传播关系、非农职业信息的邻里传播关系;插秧、收稻和盖房子以及结婚、生子、新房上梁和丧事仪式等活动上发生的互助关系;共同拥有和使用生产工具、共同修缮道路,以及在管理自然村的共同财产时发生的关系;其他生活信息传播及邻里日常交往关系等。以上涉及到的具体信息、互助和管理共同事务的关系均是明确而易发现的,而最后一项其他生活信息传播及邻里日常交往则是相互交错的,村民会在日常交往中根据关系和信息的不同而在各种聊天场合交流各种信息。由此引出了与村民有关系的人,下面将通过与村民的讨论来确定谁是与他们关系好的人,谁是与他们关系一般的人。

研究者通过25天的观察和访谈发现,在村民的视角下,强关系是指在一起能够聊得来,交流时间长,但交往频次可能根据空闲时间的多少而有所不同。弱关系是关系一般,交流时间也短,甚至一个月都没有见过面,见面也多表现为礼貌的问候,或者开几句玩笑,有时候他们会交流一些信息,但这些信息对生产和生活来说不重要,同时也会因为信任问题而难以判断对方所谈信息的真假。通过与村民的讨论,研究者总结发现,强交往关系和弱交往关系最本质的差别是所传播的信息等资源的特征不同。这些特征具体表现在:交往频次、交谈的时间长度以及传播的信息和资源对对方或者自己的重要性。在这25天内,彼此有强关系的人深入交流的频次最多的能够达到6次,最少的只有一两次,每次交往时间大概超过30分钟,所谈内容包括各种信息交流,最突出的是其中一些信息不愿意与弱交往关系的人交流的,如:自己的生活和生产计划、有价值的生产和生活信息(主要表现为打工信息、过去从事的编织和炒茶的核心技术)以及评论他人的闲话。有强关系的村民之间在水稻生产中有更多的互助活动;在需要借钱时能够借到更多的钱(当地村民认为这个数字一般是两三百元以上);彼此之间可能有共同使用的工具,如喷雾器、耕牛。彼此有弱关系的人则在见面的时候会礼貌地寒暄、开些玩笑,然后各自走开忙着自己要做的事情;交往次数根据碰面的时间不同而有所不同,但都缺乏深入的交流;借钱上一般能借几元、几十元;互助活动较少;偶尔会交流一些生产信息,但大多属于透露后对自己和与自己有强关系的人不会造成损失的信息。有些村民之间发生过直接交往,但只是见面招呼一下,没有实质性的信息传播,本研究将他们之间的关系视为不存在直接的关系。根据这些物质流、信息流和情感流所依赖的强弱关系的不同,大致可以将它们按照表 1的方式进行分类。表中的排他性是指传播者能够控制资源的程度,如果某些信息控制起来容易,那么排他性就高,反之就低。

| 表 1 强弱关系所承载的资源差异 |

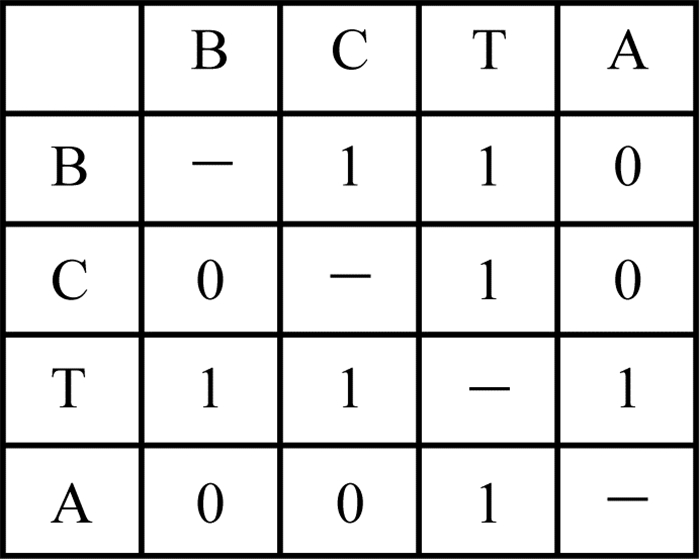

为了更清晰地描绘村民的交往网络,本研究对强关系、弱关系以及不发生关系的情况进行赋值。另外,由于本研究只关注熟人社会中不同家庭的村民之间的情况,所以没有对家庭成员间的关系进行赋值。交往网络图见图 3,图中英文代码表示行动者或者节点。各村民的代码并不是连续的,比如没有D1而只有D2和D3,这是因为研究者将包括打工的68位村民均进行统一编码而造成的,如D1是属于长期外出打工的人员,所以在大部分日常生活的交往中他们没有参与到其中去。在该矩阵图中,强关系赋值为2分,弱关系赋值为1分,阴影空格处表示这些关系为家庭成员之间的关系,不存在直接的关系以空格表示。

(三) 强、弱关系的不完全连接性从图 3可以看出,不管是强关系还是弱关系,每个村民并不是和其他村民之间都存在直接的交往,也就是说,在该自然村落中,村民之间交往是不完全的。我们还可以进一步对村民之间交往的不完全连接情况进行统计分析,包括分析点的连接度、点的连接度占该点可能的最大连接度的百分比、该数量的点的连接度发生的频次和百分比。强关系的不完全连接情况见表 2,弱关系的不完全连接情况见表 3。

| 表 2 强关系的不完全连接情况 |

| 表 3 弱关系的不完全连接情况 |

从表 2来看,在村民交往的强关系中,点的连接度数量在0-7之间,也就是说这些村民拥有的关系好的对象的个数最少为0个,最多为7个。点的连接度的均值为3.14个,占可能的最大连接度的百分比为6.41%,也就是说平均每个村民拥有3.14个强关系的交往对象。其中0、1、2、3、4、5、6和7在49人的交往中分别占到16.33%、8.16%、14.29%、14.29%、18.37%、16.33%、6.12%和6.12%,可以看出,大部分村民拥有的好友个数基本上在2-5人之间,交友对象数量相对于社区所拥有的成员数量比例而言也不高。另外,点的连接度占可能的最大连接度的百分比的最大值为14.29%。由此可见,相对于村民在该村可进行交往的49个对象而言,每个村民均只与少数人有深入的交往,这个熟人社会的网络的强关系属于不完全连接。

从表 3可以看出,在村民交往的弱关系中,点的连接度在0-20之间,表明这些村民在这段时间内,以弱关系交往的对象最多的达到20个,最少的为0个。交往个数的均值为8.26个,占可能的最大连接度的百分比为16.85%。在交往的弱关系网络中,大部分村民交往的对象个数都集中在3-10之间。另外点的连接度占可能的最大连接度的百分比是40.82%,虽然比强关系的14.29%高了许多,但是这个熟人社会的弱关系仍然属于不完全连接。

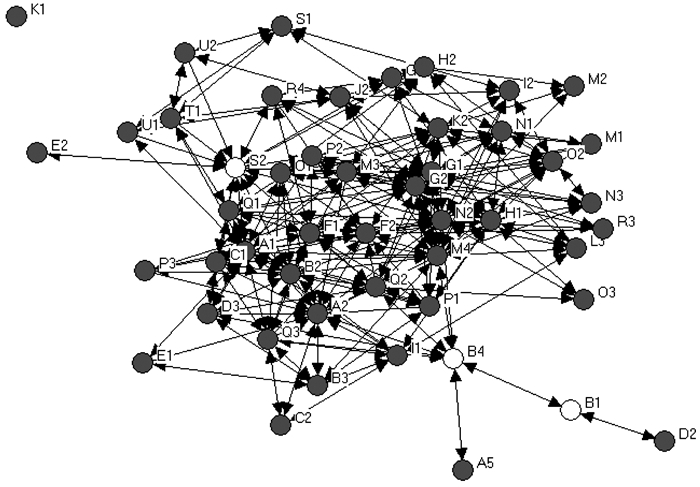

(四) 强、弱关系的孤点和被切割特征以上分析发现了熟人社会强关系和弱关系连接的不完全性,这表明很多人并不是都依靠直接的交往来获得其他人的信息和资源的。但对于整体网络是否存在断裂的状况,在以上分析中还难以被识别,这需要进一步分析。使用NetDraw对强关系网(不考虑家庭成员对其关系的贡献)进行分析后的结果如图 4所示,对弱关系(不考虑家庭成员对其关系的贡献)的分析结果参见图 5。在以下的图示中,实心圆圈和空心圆圈均表示个体,空心圆圈还表示切割点,位于图的左边且没有连线的圆圈表示孤点。圆圈旁边的字母代码表示所代表的成员对象,双向箭头的连线表示两个个体之间发生的双向关系。

|

图 4 以个体为分析单位的强网络的切割点和孤点分布 |

|

图 5 以个体为分析单位的弱网络的切割点和孤点分布 |

从图 4中可以看出,在村民交往的强关系网络中,村民彼此通过直接或者间接连接构成整体网络,但其中存在不少孤点和切割点。切割点为H2和O1,H2切割的对象为I1,被切割对象数量为1个,O1切割的对象为A1、B2、B3、B4、C1、C2,被切割数量共6个;孤点为A2、A5、B1、K1、L3、M1、M2、T1和U2。另外,M3和S1则是相互联结,但相对于整体而言仍属孤立,孤点数量共有11个。这说明,在村落内村民间的强关系网中,仍然存在孤立的村民和被切割的村民。对那些通过交往才能获得的信息和资源而言,这些孤立的村民无疑在获得的过程中会遭遇困难,同时对那些依赖于切割点而获取信息的村民来说,获取信息等资源的选择机会也要比其他村民小。

从图 5可以看出,村民彼此通过直接或者间接连接构成整体网络,但其中仍然存在孤点和切割点,相对于交往的强关系网络来说,孤点和切割对象数量都少了很多。在该网络中,孤点为K1,切割点为B4和B1,切割点B4切割的对象是A5、B1和D2,切割点B1切割的对象是D2,共4个。这可以说明即使在交往的弱关系中,有极少部分村民还是与周围的村民缺少交往,同时也有极少部分村民不得不依赖于单一的村民才能与其他村民发生联系,相对于其他村民而言,他们获取信息的脆弱性要高一些。

从以上分析可以看出,即使在自然村范围内,无论村民交往的强关系网络还是弱关系网络,都存在一部分村民孤立在村落的交往网络之外的现象,同时也有一些村民与村落的交往网络的连接只有一条,断裂的风险可能要高于其他人。然而,在以上分析中,由于没有考虑到家庭成员之间的交往对村民交往网络的贡献,因此可能会给人造成低估村落内人际传播信息的能力的判断。如果将家庭成员视为对村民交往强关系和弱关系都有贡献,本研究将个体交往数据进行合并,并使用NetDraw来分析(分析图省略),与不考虑家庭成员贡献的切割点和孤点情况进行比较分析,结果见表 4。

| 表 4 孤点数量和切割点切割数量 |

在表 4中,“强关系(个体)”和“弱关系(个体)”表示,不考虑家庭成员的交往贡献对网络所进行的孤点和切割点分析;“强关系(家庭)”和“弱关系(家庭)”表示,考虑到家庭成员的交往贡献后对网络所进行的孤点和切割点分析。从分析可以看出,无论是强关系还是弱关系,孤点数量都因为家庭交往的贡献而减少,强关系中减少到2个,弱关系中减少到0个;强关系的切割点的数量没有变化,而弱关系的切割点的数量则减少到0个;强关系的被切割对象增加到11个,净增加了4个,其增加只是因为一些孤点转变成了切割点,而弱关系的被切割对象数量也减少为0。这些都说明,如果考虑到家庭成员的贡献,村民孤立和被切割的现状都会有所改善,尤其是对弱关系网络,在考虑到家庭成员对交往的贡献后,被切割和孤立状况已经不存在,但是就强关系网而言,其孤立和被切割的状态仍然存在。

四、结论与讨论本文通过将国内研究中“熟人社会”与西方社会的强弱关系测量作对比,从强弱关系的角度对“熟人社会”进一步操作化,绘制出皖南山区一个自然村落的整体关系图谱,并以社会网络分析方法中点的连接度、切割点和孤点分析等方法对其进行分析后发现:熟人社会远非已有研究所认为的,彼此在时间上,从多方面的、经常的接触中而存在亲密的交往。无论从强关系还是弱关系的角度看,自然村落中村民之间并不存在相互的直接关系,很难再称得上是已有研究所概括的“熟人社会”。

具体地讲,在自然村这个社会中,村民间的交往至少存在5个特征。第一,村民之间的交往关系有明显的强弱之分,在强弱交往关系中所表现出的交往频次、交谈的时间以及交换的信息和资源对对方或者自己的重要性方面均有所不同。第二,即使在自然村内,无论是村民之间的强交往关系还是弱交往关系都有“不完全连接性”的特征——在强关系交往中平均每个村民拥有3.14个强交往对象,在弱关系交往中平均每个村民拥有8.26个弱交往对象;无论在强关系交往还是在弱关系交往中,每个成员所拥有的交往对象仅占整个自然村49个成员中的很小一部分。这个特性决定村民不可能直接从村落的其中任何一个成员中直接获得信息和资源。第三,通过使用Netdraw进行切割点、孤点分析可以看出,无论是强关系还是弱关系,大部分村民之间是通过别人的交往网络间接连接在一起,并构成一个较大的整体网的。这个特性决定了村民有可能从其他村民处间接获得信息和资源。第四,在自然村内的强交往关系中也存在一些孤立的村民,而在弱交往关系中孤立的村民很少;考虑到家庭成员之间的交往贡献后,强交往关系中村民的孤立状态虽然会得到改善,但仍然存在孤立的村民,而在弱交往关系中,则不存在孤立的村民。这说明,自然村落的成员并不是每个人都能够获得那些依赖于强交往关系传播的信息和资源;相对来说,他们获得那些依赖于弱关系传播的信息和资源的可能性更大些。第五,强交往关系和弱交往关系网络中都存在被切割现象。考虑到家庭成员的贡献后,强交往关系的被切割现象仍然存在,但在弱交往关系中未发现这种被切割的现象。这说明强交往关系网络中存在彼此依赖于切割点连接的群体,那些依赖于强交往关系传播的信息和资源在传播过程中中断的风险也较高;相对来说,依赖于弱交往关系传播的信息和资源在传播中所面临的中断的风险要低得多。在该案例研究中,在考虑到家庭贡献后不存在被切割的现象。

在以上研究结论的基础上,再来总结农村村落的特点就可以发现,在自然村落中人与人的熟悉是在一定的域之内的,这个域的边界是由“间接连接”、“弱交往关系”、不完全连接的和断裂风险高的“强交往关系”所构成。从这个角度讲,农村自然村落难以具备彼此皆熟、知根知底的特征。本研究将现阶段的这种自然村落的特征概括为“弱熟人社会”。从强弱关系的角度来看,只有依赖于弱关系连接构成的自然村落才具有村落众人能够依靠间接连接成为一个整体网的特征;强交往关系的网络中存在较多的孤点和切割点而使其难以完全连通整个网络,同时还面临较大的断裂的风险。这种特征表明自然村落中信息和资源的传播交换需要靠间接传播和交换来完成,靠弱交往关系所传播和交换的信息和资源能够连通整个网络,而依赖于强交往关系所传播和交换的信息则难以贯通整个村落,并且即使在连通的网络中也面临被中断的风险。事实上,由于在间接传播和交换的过程中,信息和资源可能要经过传播者的筛选,因此在实际情况中更难完整地流经整个网络。

以上这些特征决定了在“弱熟人社会”这个域中,自然村的村民也很难做到彼此间知根知底。这也可以回答引言中所谈到的为什么农民并不是完全通过人际传播获得农业技术这一问题。由于强交往关系并不是连接到社区的每一个成员,因此通过强关系网络传播的信息和各种重要资源也不能够为每一个成员所获得。在调查地点,研究者还发现一位从事茶业收购的茶商控制着自己所掌握的炒茶技巧,虽然经历了很多年,但是仍然没有告诉其他邻居。其打工信息基本上是在强交往的熟人关系中传播,强交往关系外的人很难得到这些信息。合作使用一些重要的农业生产工具常在强交往关系的农户中间发生,而在弱交往关系的村民之间则难以看到这样的熟人合作。这种特征也可以给很多农村发展项目带来重要的理论参考和政策启示,即农村中存在恒定的强关系网络和弱关系网络,其相应的“弱熟人社会特征”会成为信息和资源交换的重要约束。如果忽视其中存在的大量切割点和孤点以及网络的间接性,那么极有可能使得诸多政策信息、技术信息以及其他信息和资源难以通达到整个村落,尤其是那些可能位于孤点位置的弱势农户。

从现有的研究来看,“熟人社会”这个概念已有被刻板化的危险,而且,由此拓展出来的诸多概念也太过于笼统,缺乏实证的根基,如对熟人信任的应用(董海宁,2003;王建民,2005)——笼统地概括了信任机制,却忽视了不同关系程度下的信任机制状况。对农村熟人社会的进一步分析直到近年才开始,如视行政村为半熟人社会和视自然村落为熟人社会(贺雪峰,2000)。然而,这些探讨仅是定性地探讨熟人社会的区域范围,尚缺乏通过明确的指标对其进行证明或者证伪。本研究从实证的角度出发,表明现在社会的熟悉程度并非具有“熟人社会”的特征。随着劳动分工的加强、从事非农职业的人越来越多、长年打工人口的增多以及对农村行政控制的力量减弱,村落村民之间的社会关系还可能进一步弱化。与之相应的维持不同强度关系的信任机制也应该有相应的差别。进一步的分析或许可以从强弱关系和使用社会网络分析方法着手,使相关领域的研究(如社会资本、社会关联、原子化的农村和社会结构等)有更实证、更深入的产出。

从强弱关系出发来研究村落也找到了将农村社会的社会关系研究与西方社会网络研究相整合的办法。一些文献习惯于将“熟人社会”翻译为“acquaintances society”,这也说明了已有的一些研究对熟人社会和西方有关方面研究的混淆或不清。本研究中在第一部分说明了国内与国外在社会关系研究上的部分差别,即国内将村落之间人与人的关系按照“熟人”和“陌生人”进行二元划分,该划分更偏向于定类的方法;而西方对社会关系的研究一般从强关系、弱关系(同指acquaintance)和不存在关系进行三元划分(Granovetter,1974),甚至还有五等分等等,这些划分方式为定序分类。二者的整合点在于国内研究中的“熟人”相当于是“强关系”和“弱关系”之和。这一整合澄清了一个问题:国内社会中的“熟人社会”不应该单指称“强关系”或者“弱关系”。

信息和资源在强弱交往关系中的流动特征还有待进一步识别。有关强弱关系在信息传播和资源交换中的作用已有大量研究,如:弱关系在求职中发挥重要作用(同上);一项研究通过对2 553个样本的调查发现,获取的职业类型不同对强弱关系的依赖程度也不一样(Langlois,1977);弱关系对犯罪活动有显著的影响(Patacchini & Yues,2007);朋友关系和熟人关系(强关系)是孕妇寻找非法堕胎的医生的主要渠道(Lee,1969);国内也有研究表明强关系在市民求职的过程中发挥了很大的作用(边燕杰、张文宏,2001;Zhang & Guo,2002)。然而诸多研究尚未厘清强弱关系在传播信息中的根本机制。本研究则通过个案表明,强弱关系所传播或者交换的信息和资源在对村民自己认为的重要性或者价值上有所区别,但实际情况应该远比这个复杂。在人们自省日常生活的过程中,可以断定:有的信息会告诉密友,有的信息会告诉熟人,有的信息会告诉陌生人,有的信息谁都不会告诉。资源的借用或者共用也是如此:有的会跟密友一起用,有的跟熟人用,有的可以跟陌生人用,有的只给自己用。是什么原因决定了他们这样做呢?根据本研究在判定信息和资源传播中所依赖的强弱关系的不同来看,进一步的假设应是:所传播的信息和资源本身的价值大小和排他性特征可能会决定个体在配置这些信息和资源的过程中,是以强关系来配置,还是弱关系来配置。解决这一问题的方法可能不仅需要社会网络方法,而且还需要探讨信息和资源的排他性特征和传播信息和资源的交易成本与个体选择之间的关系。

在目前农村劳动力大量外出的情况下,这种弱熟人社会特征可能会更加明显。劳动力外出打工可能直接影响到交往网络的连接状况,这些变化最终表现为人际关系的强度弱化、密度疏化:村落交往网络可能因为外出劳动力增加而增加更多的切割点,也可能因为切割点的外出而增加更多的孤点;劳动力外出打工后强交往关系网络中的节点将会减少,从而使得强交往关系网络的密度越来越小。另外,由于许多劳动力外出,村落社会对外的连接也会发生改变:各种节点从外部获取信息等资源的位置可能发生变化,由此信息传播的路线也会发生变化。这种变化给村落社会网络结构以及村民在网络中的位置带来的影响尚未知晓,对公共政策和农村发展将会产生什么样的影响也有待进一步研究。本研究从整体网的角度首次绘制出了一个自然村落的强弱关系网,在一定程度上弥补了国内从定性和个体网的角度考察村落社会结构的不足,同时也可能为未来对农村社会结构变迁的研究提供重要的比较分析资料。未来村落的变迁不仅应该考查个体关系网的变迁,而且还应该考查村落整体的变化。无论如何,在考察村民间交往关系和变迁的特征中需要注意的是:如果仅仅抽象地谈关系而研究关系,极有可能走向形而上的研究,从而使诸多概念刻板化,如“熟人社会”;只有进一步识别交往关系作为载体所承担的诸多内容的具体特征,及其传播和交换特点,并设定相应的测量指标,才可能使关系的研究更具有实践意义。

边燕杰、张文宏.2001.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学(2). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200102008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

董海宁.2003."陌生化"社会中信任机制的"理想型"与现状[J].社会(8). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHEH200308004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

费孝通.[1948]1998.乡土中国·生育制度[M].北京大学出版社.

|

贺雪峰.2000.论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角[J].政治学研究(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=POLI200003006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

——.2004.熟人社会的行动逻辑[J].华中师范大学学报(人文社会科学版)(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=HZSD200401000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

金爱武、方伟、邱永华、吴继林.2006.农户毛竹培育技术选择的影响因素分析——对浙江和福建三县(市)的实证分析[J].农业技术经济(2). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=NYJS200602011&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

汲生才、石力月.2007.从农民对2006年"一号文件"的认知看传播效果——山东省临沂地区农村抽样调查报告[G].新闻记者(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XWJZ200703007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

梁漱溟.1996.中国人: 社会与人生[G]//梁漱溟文选.北京: 中国文联出版公司.

|

彭光芒.2002.对当前农村科技传播媒介环境的调查[J].湖北农业科学(5). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=HBNY200205005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

谭英、王德海、谢永才.2004.贫困地区农户信息获取渠道与倾向性研究——中西部地区不同类型农户媒介接触行为调查报告[J].农业技术经济(2). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=NYJS200402005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

特纳, 乔纳森.2001.社会学理论的结构(下)[M].丘泽奇, 译, 北京: 华夏出版社.

|

王建民.2005.转型时期中国社会的关系维持——从"熟人信任"到"制度信任"[J].甘肃社会科学(6). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GSSH200506046&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

Feld, Scott L. and William C. Carter. 2002. "Detecting Measurement Bias in Respondent Reports of Personal Networks." Social Networks (5). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378873302000138

|

Granovetter, Mark S. 1973. "The Strength of Weak Ties." American Journal of Sociology (6). https://wenku.baidu.com/view/1af2dc81d4d8d15abe234ef4.html

|

——. 1974. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Cambridge: Harvard University Press.

|

——. 1983. "The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revised." Sociological Theory (1).

|

Hanneman, Robert A. 2001. "Introduction to Social Network Methods." (http://faculty.ucr.edu/~hanneman/SOC157/NETTEXT.PDF).

|

Langlois, Simon. 1977. "Les Reseaux Personnels et la Diffusion des Informations sur les Emplois." Recherches Sociographiques (2).

|

Lee, N.H. 1969. The Search for an Abortionist. Chicago: University of Chicago Press.

|

Patacchini, Eleonora and Yves Zenou. 2007. "The Strength of Weak Ties in Crime." European Economic Review (9). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292107001274

|

Schweizer, T., M. Schnegg and S. Betzborn. 1998. "Personal Networks and Social Support in a Multiethnic Community of Southern California." Social Networks (2). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378873396003048

|

Zhang, Xiaobo and Guo Li. 2002. "Does Guanxi Matter to Nonfarm Employment?" Journal of Comparative Economics (3). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596703000192

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29