不平等和异质性是社会老年学(social gerontology)研究中一个非常重要的主题,它关注老年人在年龄、性别、教育、种族乃至地域等不同维度上所呈现出的收入、福利、健康等各方面的差别。从目前来看,国内对老年人分化的研究基本上仍从属于社会学和人口学对社会分层和不平等的研究。这不仅表现在针对老年人的该项研究非常少,而且即使是为数不多的该类研究也很少真正从老年学的意义上去探究这一主题,而往往是视其为社会整体分层中的一部分,其特殊性仅在于“老”,或者更确切地说,并没有从时间的意义上去探究老年人异质性的原因与形成的过程。更为重要的是,当我们从社会性的意义上来关注老年人异质性这一问题时,福利国家、或者说社会福利政策的角色往往是缺失的,因而老年人的分层更容易被视为是一种既定的历史性事实而无法改变。

那么,与其他年龄群体相比,老年人的异质性是否更具有特殊性呢?而作为“国家”角色出现的社会福利等政策充当了以及应当充当怎样的角色呢?在这方面,生命历程视角的引入极大地丰富了该类研究,使其不再仅仅停留在描述老年特征的阶段上,而是拓展到对其整个生活历史的研究中去。它承认“老年”是人生中的最后一个年龄阶段,但这一阶段却是由其一生的经验所型塑的,“老年”阶段的生活及其意义不再是命运和自然的结果,而是个人选择和社会政策的结果(Moody,1998),因而老年人的异质性也将是其一生分化的结果。生命历程视角在一定程度上克服了以往研究中时间缺失和个人能动性缺失的问题,将老年人分化研究向前推进了一大步。

但要真正对个体早期生活与晚年生活的关系进行系统分析却仍受到理论、资料和方法等各方面的限制。首先是它缺乏一个以时间为基础的理论来引导研究去选择恰当的资料点与变量。其次是目前较少有长期的纵贯研究可以去探索早期生活与老年生活之间的关系,大多数的纵贯研究都缺乏个体历史发展及每一阶段所处的社会环境方面的信息,同时在资料的搜集、整理和分析方面也存在着许多有待克服的方法问题(同上)。总体来看,当前有关老年人分化的研究并没有完全解决“时间”性因素的问题,缺乏真正的过程性研究,也并未触及持续分化的内部机制,同时对个体的能动性和社会结构之间的相互作用也揭示得不够。本文试图以回溯研究的方式切入到老年人的生活世界中去探究这一问题,以老年人主诉的有关其生命历程的重要事件为基础,由此去探索个体持续分化的实践过程。

一、文献回顾 (一) 生命历程(life-course)视角生命历程的研究视角关注个体生活、结构和社会变化之间的相互作用,强调受社会变迁影响的一系列生活事件(life event)随时间(timing)推移在个体生活中出现的先后顺序和转换过程,以及这一过程对个体以后生活的影响。该研究的先驱以托马斯(William I. Thomas)、兹纳涅茨基(Florian Znaniecki)和埃尔德(Glen H. Elder)为代表。从研究立场上来看,它倾向于弥合个人与结构之间的鸿沟,试图综合微观与宏观方面的因素,跨越个人与社会的不同研究层次,去发现在个人生命之外的社会型塑个人的力量及个人在这些力量之下的调适与建构。

生命历程与生命周期(life cycle)概念比较相像,但相对而言,生命历程更多的是个体而非群体,是社会而非单纯自然意义上的概念(李强等,1999),它强调的是社会结构和个人选择在时间作用下的相互影响。而生命周期基本上是自然概念,它强调生命随时间推移而出现的成熟、老化以及相应的家庭周期等的变化,带有结构决定性的意涵,并不重视个人选择在其中的作用以及由此而产生的差异性。与此相对照,生活史(life history)研究和生命历程研究也很像,在方法上几乎看不出差别(同上),但需要说明的是,生活史更多的是一种搜集质性资料的方法,且对个人性的强调要大于生命历程研究。

累积的优势与劣势(cumulative advantage and disadvantage)最早由默顿(Merton,1968)提出,在20世纪80年代被应用于老年化现象的研究(Dannefer,1987),它指的是个体在某些既定的特征上随时间推移而产生的系统性分化(同上,2003),有比较性研究和纵向研究两种角度,前者是结构性的视角,后者则是生命历程的视角(O’Rand,1996)。累积的优势被认为是通过提高进入优势机会结构的几率而实现的,累积的劣势则往往带有路径依赖的含义(同上,2006)。

近几年,生命历程资本(life course capital)和生命历程风险(life course risk)的概念被逐渐引入生命历程的研究。生命历程资本指不同生活领域中相互依赖的“资源股”(stocks of resources),随着生命历程的演进,它们可以被积聚或者消耗以满足个体的需要和需求;而生命历程风险则是指暴露于不利或有利环境下的有差别的可能性,这些环境可以积聚、保护或消耗各种类型的生命历程资本(同上,2001;2006)。生命历程资本是累积过程的具体累积物,而生命历程风险则是累积之所以能发挥作用的介质,即机会。

(二) 生命历程的相关研究在西方,生命历程的相关研究非常多,其经典有《身处欧美的波兰农民》与《大萧条的孩子们》。在研究老年化方面的问题时,生命历程理论日益成为不可回避的主题(Atchley,1991;Moody,1998;Hooyman & Kiyak,2005),研究者们大多认为与其他年龄群体相比,老年人是分化最大的一个群体(O’Rand,1996;Settersten,2006)。有关群体内部分化趋势的生命历程研究也日益增多,如早年社会角色的参与对妇女一生健康状况的影响(Shadbolt,1996)、生活事件对代际之间相互支持关系的影响(Hareven,1996)、教育对健康状况的累积性影响(Ross & Wu,1996)、儿童期贫穷和经济困难对教育、健康等方面的影响 1 以及犯罪对个体生活的转折性影响(Laub,Nagin & Sampson,1998)等,而儿童期更是被视为个体生命历程累积中的重要阶段(O’Rand,2006)。

1 相关研究介绍可参见O’Rand. 2006. “Stratification and the Life Course:Life Course Capital,Life Course Risks,and Social Inequality.”

在我国,生命历程的相关研究并不是很多,埃尔德和葛小佳(1998)曾结合中国的实例,对生命历程的研究范式进行了比较全面的介绍,提出了研究社会变迁与生命经历关联的五个机制。李强(1999)、刘亚秋(1999)和包蕾萍(2005)等则从历史发展、分析范式、理论应用和“时间观”等方面对生命历程理论进行了系统的梳理。从目前来看,生命历程的实证研究仍然主要集中于探讨重大社会事件对个体生命轨迹的影响,如“文革”、上山下乡、外出打工、移民等(周雪光、侯立仁,[1999]2003;梁克,2002;刘畅,2003;邓建伟、董藩,2001;王汉生、刘亚秋,2006),重心主要是关注同龄群体(cohort)所呈现出的历史性特点。在国家与个体生命历程的关系上,学者们发现,国家政策的重大变化经常系统性地打断和改变个体的生命历程,并通过社会分层的中介作用对不同的人产生不同的影响(周雪光、侯立仁,[1999]2003)。也有研究开始重视累积性因素,如性别、年龄、身份等对老年人群体的不平等和分化现象的作用(胡平、朱楚珠,1996;成梅,2004)。但是这些研究仍然主要是定量研究,即使是生命历程视角下的事件史分析,也往往关注事件的“前”、“后”关系,与生命历程的研究范式与已有的一般性相关分析没有实质性的差别。

二、研究方法与研究思路生命历程的研究方法有回顾性研究(retrospective design)与前瞻性研究(prospective design)两种,本文采用的是前者。回顾性资料是一种主观的个人叙事风格,在回顾中人们难免用现有的眼光去修正过去的经历,因此论据是脆弱的,其可信性有待论证。但这种研究方法也有它自己的优势,因为对于分析个人的经历而言,个人的讲述是最好的起点(Clausen,1998),生活叙事以当事人自己的言辞展现了“生命的内在逻辑”。在缺乏长期性资料的情况下,由当事人自己确认并讲述重要的生活事件是较方便的做法,也呈现了该事件对个体生命历程的特殊意义。

2004年的夏天和冬末,笔者在山东省LQ市访谈了15名老年人,其中男性9名,女性6名;城市老年人13名,农村老年人2名。研究采用深度访谈方法收集资料,以老年人讲述个人生活史为主题,重点关注重要的生活事件及其在个体生命历程中的意义。在资料的使用上,以老年人“主诉”的资料来说明问题,即资料是老年人自己表达的,其意义是当事人确认的,尽量减少研究者的猜测,对资料的理解力求“恰当”,达到共识性与合理性。

本文认为,老年化的过程是一个随着生命历程的演进而不断累积分化的过程,累积源于早期生活经历所带来的长期影响,根源于生命历程的流动性与不可重复性。在本文中,“累积”至少具有两层含义:(1)随时间推移持续地发挥作用,每次作用都影响个体晚年的生活状况,并形成进一步分化的基础;(2)与其他因素产生相互传递作用(即A→B→C),或与其他因素相互结合共同发挥作用(A∩B→C),这些作用影响了个体的分化。研究按照初始的不平等(initial inequalities)与时间(time)这两个标准,把个案生命历程中的累积性因素区分为“初始的累积因素”与“时间上的累积因素”两种。前者带有先赋的特点,与出生时的机会结构和历史环境相关,它将会持续一生影响个体在生命历程中积累资源,如性别、种族、阶级等;后者则代表那些随生命历程演进而出现的事件,它们会对个体以后的生活造成长期的影响,甚至会有不断放大的作用。

研究将从考察个案儿童期的生活环境、早年生活经历中的重要生活事件及其所处的历史时空入手,反向思考如果这些生活事件和因素没有产生,个体将会呈现怎样的生活状态,以此去发现和澄清早期生活对于个体晚年生活的累积效应和具体作用机制。研究将重点强调累积性因素所发生的时间性与顺序性,从初始的累积因素与时间上的累积因素两个方面展开分析。

三、初始的累积因素在个体的生命历程中,儿童期具有特别重要的意义,它对于个体的晚年生活具有形成性的,甚至是决定性的影响(O’Rand,2006)。在儿童期中,有两种类似于先赋条件的初始因素:一种是以代际相互影响和传递的方式呈现的,另一种是以天生自然条件呈现的。这些因素相互影响,具有有限的差别,构成个人一生生命历程的起点,持续性地发挥作用。它们很难被改变,但却会与一定的机会结构相结合,在不同的历史时空下发挥迥然相异的作用。

(一) 家庭情况 1. 家庭的经济状况下面以两个个案的比较来看家庭经济情况对个体教育历程,乃至生命历程的影响。

个案张ZM是离休干部,家庭属于富裕中农,经济条件较为宽裕,从7岁到17岁基本都在上学,自称小时侯“念过私塾也念过洋塾(鬼子的学校) ”,只在1943年大灾荒的时候休学一年。1948年春天,银行在学校招工,他参加工作进入银行做实习生,解放后被分配到文化馆,后来一直从事与文化有关的工作,离休前是市人大副主任。

与此相对照,个案郝YT的家境则比较困难,母亲逃荒离家出走,家中只有父子两人,即使解放以后实行“强制教育”,他也没有正经上过学,后来辍学做学徒,学习修表和缝纫,但由于穷困,手艺学了一半就放弃了。1958年进工厂工作,1963年下放,由于家庭困难,他选择把全家户口迁回农村。他一生辛苦劳累,绞尽脑汁为生活算计,为了能让四个儿子结婚想尽了办法,掏光了家底。晚年则进入城市打工,每月仅有300元的收入,身边还有一个得脑血栓生活不能自理的老伴。1

1 2008年,当笔者回去的时候,听说他的老伴已经去世了,而他也得了脑血栓,只好回到农村和小儿子生活。

上述两个个案的主体有着非常不同的家庭背景,张ZM的家庭经济条件较好,父母的教育水平也高,良好的家庭条件使他一直没有中断上学,后来通过学校招工的时机顺利踏上了工作岗位。而郝YT的家庭则非常困难,贫穷在其生命历程的各个时期都留下的印迹,是其作出某种生活选择的主要原因。

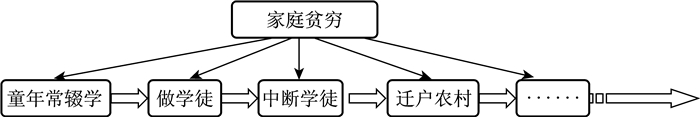

从图 1可以看出,郝YT生命历程中的一些教育事件、工作事件和迁居事件等都受到了贫穷的重要影响。由于贫穷,他作出了许多有助于其生存下去的选择,但是这些选择却大多不利于其获得更好的向上流动的机会,反而一步步地推动他进入一个缺乏资源累积的晚年生活。他与张ZM同是农村人,却呈现了两种截然相反的人生轨迹。在生命历程研究者看来,成年期前由于个体依赖于父代生存,其初始的生命历程资本受到了父代的极大影响,而大量的实证研究也证明幼年的经济困难与以后的低教育水平、低职业地位、低收入水平、低健康乃至高死亡率之间都有关系(同上,2006),而郝与张的对比也清楚地表明了这一点。尽管我们不能就此断言“家庭经济条件”是个体一生发展的决定性因素,但却可以发现它对个体持续一生的重要影响。

|

图 1 郝YT的生活轨迹图 |

个案许GR,女,丧偶,退休工人,从小母亲有精神病,父亲喝酒打牌、吃喝玩乐,家里无人照料,童年生活非常不幸。9岁跟着叔叔婶婶干活,经常挨打,12岁母亲去世,15岁险些被父亲卖掉,自己后来带着弟弟独自劳动,忍饥挨饿,为了生存不得不嫁给一个她不喜欢的人,一生不幸福,屡次自杀未遂。晚年有轻度精神病,现在独自一人居住。在回忆自己的一生时,她记忆最深的就是“父亲”。

最清楚的就是我这一个父亲,我恨他,我恨俺父亲,要不是他我到不了这样的,究竟落到什么程度,我那心情不是这样的,我心情得好。你比如说你得找个相中的对象吧,哪怕后来再不好咧,得高兴一段儿吧,俺一段儿也没有!嘿嘿,一段儿也没有,没有,没得到过母爱,也没得到过父爱,俩人也、也没有……不知道什么爱不爱,没有这一说,三项都没有,嘿嘿……

其实很难以“家庭关系”来概括个案不幸的童年,事实上,贫穷、缺乏教育、缺乏父爱、生活潦倒等各种因素是纠结在一起的。在这个人生发展最重要的时期,个案累积的几乎全部是劣势,特别是婚姻。她认为这就是自己一生悲剧的根源,而这一根源的源头在于她不务正业的父亲。从生命历程的角度来看,“结婚”是人生的重要转折点,特别对女性而言。就个案来说,婚姻是她不情愿作出的“理性选择”,是在不幸的家庭和窘迫的生存状况下被迫作出的,根源于那个时代、那个家庭,但也根源于她自己。她一生都没有摆脱婚姻的阴影,她对生活的不满、自杀、幻觉和她晚年时而稳定时而复发的精神病都与此相关。个体的能动性与社会结构之间的相互嵌入关系,使我们无法厘清这一选择中有几分是命定,又有几分是选择。

3. 家庭成分家庭成分是一个和家庭经济条件密切相关的因素,本质上是经济因素,但是却可以随历史背景的变化转化为政治性的因素,在个人的生命历程中发挥另一种累积作用。在“唯成分论”的时代,家庭成分会影响个人对许多稀缺性资源的获得,如入党、参军、上学等,而这些稀缺性资源对于个体以后的发展,尤其是向上流动非常重要。

我们曾经提到过个案郝YT,他曾因为家庭条件不好而失去了许多向上流动的机会,但这个原本是相当不利的因素在他后来的生命历程中却发挥了完全相反的作用,在成分至上的年代里成为他人生发展的“有利条件”,甚至影响了他下一代的人生轨迹。

那时候服兵役不容易,咱家条件好,贫农!那时候(老大)参军去了,在部队上待了几年,回来愿意干临时工,待了4年就入了个党。

事实上在上世纪五六十年代,家庭成分能影响的不仅是参军,还可以影响婚姻、入党、上学、提干等一系列重要的生活事件,甚至代表了一种社会地位。郝YT的经历非常特别地显示出某种累积因素的作用会随着社会的变迁而发生意想不到的变化,从而使我们很难断定它的“纯粹”作用。这一变化的原因是因为任何因素的作用都是在特殊社会背景和政策环境下发挥作用的,由于环境的变动性,某种稳定不变的因素,其作用是会发生变化的,社会政策有拉平社会差异的作用,但也有扩大社会不平等的作用,它说明了生命历程与社会变迁的复杂性,凸显了时间的巨大作用。

(二) 性别性别与社会文化和制度的结合决定了个体的社会性别角色,不同的角色负载着不同的社会期待和责任,从而可能呈现出截然不同的人生轨迹。资料证明,女性在教育、收入等各个方面与男性存在着较大的不平等,这一不平等甚至持续到了个体的老年生活中(成梅,2004)。

个案吴XL是一个丧偶的农村妇女,丈夫是城市离休干部,夫妻长时间两地分居,她自己在农村照顾老人和孩子,在农村从事过很长时间的妇女工作,但由于家庭的原因始终没有进入正式的工作体制,晚年依赖丈夫生活,在丈夫死后得到的是遗属补助每月160元。

俺二舅舅说:“那时候不叫你干(工作)去,你(就)去干,你把孩子die(扔)这里!”我说能这样干吗?现在能这样办,那时候忍心吗?……有家属在外边的不给你安排(工作),人家说你靠不住,定不住哪会儿地走,不给你安排!……人家都说“你那时候也没脱个产,也没找个工作!”那时候不叫我办,家里老人没人管,地没人管,孩子没人管,人情理往都是我的事!

在个案吴XL自己的理解中,家庭影响了她通过工作为自己的晚年累积资源,由于总是跟丈夫四处跑,她始终只是预备党员而没有转正,干了一辈子的农村妇女工作却没有为自己的晚年积累到任何养老保障,一个单位也没落着,连别人都替她可惜。作为妻子、母亲、儿媳,她有不得不承担的“任务”,为了这些任务,她作出了以“家庭为中心”的生活选择,在这些选择里,有心甘情愿的成分,也有社会强加的成分。由于社会文化对女性角色赋予了更多的家庭责任,因此在女性的生命历程中,家庭和子女往往占据了她们大部分的生活时间,影响了她在工作、教育、健康等许多方面累积资源,这一点西方也有大量的研究得以证明。

初始的因素不仅造成了个体一出生便面对的差别,也造成了由于父辈投入的不平等而产生的如教育、健康等方面的差别,这些是持续一生的生命历程资本,是个人难以改变,至少是在儿童期无法改变的资本,它们构成了个体以后累积生活资源的重要基础。通过上述分析可以发现:(1)初始的累积因素能够影响生命历程中重要的生活事件,如教育、工作和婚姻事件,通过这些事件,其影响会持续性地发挥作用;(2)初始的累积因素是在一定的机会结构和历史环境下产生累积作用的,家庭情况、性别、民族、地域、阶级等只有与一定的历史背景相结合才能够产生作用;(3)某些初始的累积因素具有一定的稳定性,不会因为社会福利结构的转变而发生大的改变,如性别、家庭经济状况等,但另一些与社会政策环境紧密相关的因素则会随着政策的变迁而发生转变,如家庭成分。初始累积因素作用的稳定性与变动性在以往的研究中受到了不同程度的忽略。

四、时间上的累积因素:生活事件时间上的累积因素指的是随生命历程的不断演进而发生的一系列生活事件,这些事件会对个体生活产生转折性的和持续性的影响,其影响会不断地叠加,像滚雪球一样放大个人与他人之间的差异。这些生活事件复杂多变,有些是社会性的,有些则纯粹是个人性的,它们往往是当事者在多年后自己辨认出来的。

(一) 婚姻事件个案王YE,女,丧偶离休干部。原来是普通农村妇女,家庭生活困难,父亲要饭,母亲给人打零工。由于日本侵略中国,她逃难到亲戚家,通过亲戚介绍与游击队的军官结婚。通过这次婚姻,她以军官家属的身份在一个培养干部的学校里参加培训、接受教育,两年后分配到老区,在妇女救国会参加革命工作。在工作中,由于配偶在部队的关系,成为地下工作组的重点培养对象,迅速成为村里的干部,并于1945年入了党。解放后,进入城市担任妇女工作,一直工作到61岁离休。

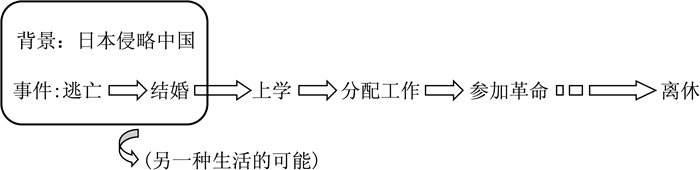

通过图 2可以发现,个案王YE的生命历程中有一个非常重要的转折点——结婚,通过婚姻她脱离了以前的家庭,离开农村进入了城市。如果没有这样一种婚姻,她有可能不会离开农村,不会上学,更不会在妇女救国会里从事革命工作,她以后的人生发展道路将完全是另外一种情形,王YE自己也意识到了这一点,她把这次婚姻称为“台阶”,认为“要不是这个台阶也不会这样,也得有这个因素,就和你有这个台阶你才能上来,你再大的本事没这个条件、这个台阶你也上不去”。

|

图 2 王YE的生活轨迹图 |

王YE与之前所介绍的许GR在出身上有着些许相似性——农村妇女、家庭贫穷,但又非常不同,她父母双全、有亲戚支撑、生活贫穷但并不潦倒。更重要的是,与许GR的劣势累积不同,她的婚姻所带来的是各种机遇。由于这一特殊的社会资本,她累积了其他各种不同的生命历程资本,如教育、工作、医疗保障、养老保障等一系列的优势资源。对传统中国社会的女性来说,婚姻是她们人生中最重要的一步,因为她们往往附属于男性及其家庭,没有自己独立的社会地位,可见资源的累积与婚姻有着密不可分的关系。

(二) 教育事件大量研究证明,教育会影响人们获得稀缺性的社会资源,接受过教育与没有接受过教育的人的生命历程会呈现出完全不同的轨迹。在个体的生命历程中,接受教育与自己所处的环境和社会背景有关,同时也是个人选择和努力的结果。

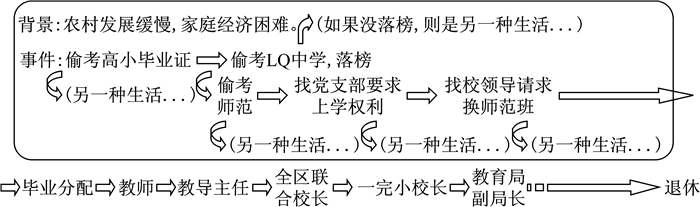

个案赵JX从小家境贫穷,逃荒要饭。解放后开始读书,18岁父亲去世,此后跟着兄长过。由于家庭贫穷,哥嫂不支持他读书,他自己不甘心,偷偷考了高小毕业证。后来又偷偷进城参加中学考试,不想落榜。回家后没多久,LQ师范成立中学班,他得知后瞒着家人参加考试,取得了第一的好成绩。正在他焦急等待录取的过程中,听到传闻说某些没有参加考试的学生居然已经去上学了,他感到颇不公平,于是自己主动找师范学校的党支部去理论,几天后得到了允诺的正式录取通知。几个月后,他渐渐觉得向哥哥要钱交学费,有些开不出口了,正在左右为难的时候,得知学校开始招师范班,上学不交钱还管饭,他觉得机会难得,便又一次找到了学校领导,直陈自己的困难,后来在学校的帮助下,以“交换班级”的方式成功进入师范班,从而得以继续学业。此后,他的生活逐渐好转起来,在学校表现突出,成为学生会主席,入了党,毕业分配成为教师。1955年开始做教导主任,后来又进县教育局,从此投身教育领域,多次得到提拔,最后从教育局副局长的岗位上退休。下面来简单梳理一下教育事件在赵JX生命历程中的累积轨迹。

从图 3中可以发现个案的生活轨迹中许多重要的转折点,是其个人能动性遭遇一定机会结构的结果。若没有时间给予的这些机会,或在机会中他作出了另外的选择,他一生的生活轨迹就会完全改变。正是由于这些努力,他一步步地为晚年生活累积了各种生命历程资源。特别值得注意的是,个案在许多似乎已经不可能的情况下成功地发挥了个人的能动性,扭转了自己的人生,从而使自己可以按照理想的道路继续发展下去。他的努力使自己冲破了原有的阶层限制,上升进入另一个社会阶层,这是一个发挥个体能动性获得成功的典型案例。

|

图 3 赵JX的教育、工作轨迹图 |

个案张ZM的工作轨迹中有一个非常有趣的现象。在其还在上中学时,1948年国共谈判,瑞华银行和冀南银行在学校招实习生,他在没有和父母商量的情况下,自己报名参加了工作,这一当时看起来非常偶然的事件在日后却成为他生命历程中的重要转折。由于早一年参加工作,他在退休时成了离休干部,而那些上学时间比他更久的同学却在1951年才参加工作,结果反倒不如他这个“辍学生”。张ZM对此非常得意地评论道:“那时候想不到建国以后又兴离休、退休……后来有好几个冀南一中的毕业以后,也分配到LQ了,他们都是退休啊,我说念书多的还不如念书少的呢!嘿嘿。”

这次“偶然”的生活机遇彰显了个体的主观能动性与社会结构之间复杂的相互作用。当个体遭遇到一定的机会结构,即生命历程风险时,到底如何选择才是有利的?这个问题往往找不到明确的答案,某次选择可能在当时是有利的,但不能保证永远是有利的;反之亦然。个案张ZM的“辍学”选择在当时来看可能是不利的,可能会影响他以后的教育、婚姻和工作等一系列累积资源的机会,但事实上他的选择随着历史的演进,却在后来产生了意想不到的累积作用。从中我们发现生命中的某些因素可能会随着社会政策的变迁而产生意想不到的累积作用,这一作用可能是延迟性的,也可能是突变的、转折性的。因此,某些普遍认为是较为稳定的累积性因素,如教育水平,1 也不一定会发生稳定的累积性作用,在某些社会政策背景下,其作用可能会发生改变,张ZM的经历就是一个很好的例证。

1 “文革”时期,教育甚至成了累积劣势的因素。

(四) 其他重要生活事件个体的生命历程中还有许多不是处于生命时间表中的事件,它们有的是重大的历史事件,如“文革”、上山下乡等,而更多的则是日常生活中的一些貌似普通的琐碎事件,由于它们并不“重大”,因此在以往的研究中没有受到足够的关注,逸出了研究者的观察视野。本文发现,这些生活事件对个体生命历程的累积意义绝不小于所谓的“重大历史事件”。下面我们以两个个案来说明这一问题。

退休地归属问题 个案魏JL,离休干部,1946年从事妇女工作。由于母亲有病,为了照顾的方便,她把人事关系落到了农村,当时由于统一计发工资,从待遇上看几乎没有差别,但是随着城乡二元体制的逐渐形成和社会保障体系的转型,城市与农村的福利体制有了较大的差别,魏JL的医疗保障开始变得日益困难,医药费的拖欠使体弱多病的她感到不堪重负,因而非常不满。

当时不是开国库嘛,哪里不是开工资,开国库呗。(后来)城里和农村的差别忒大,在乡镇里发不起工资,三月两月的不给钱。到这药费也不给,找县委、找劳动局都不给,找了多少趟啊,不说人话,奶奶的赌气了不找了!

这一事件的突出特点是其作用的发挥是延迟性的,在事件当时,个体根据自己的实际情况作出了在当时来看比较明智的选择,但是这一选择在生命历程的后半期却突然转化为不利的累积因素。

转业问题 个案赵YH,退休的工厂干部,原为转业军人。当年转业时,他可以选择留在北京,但是由于家里有父母需要照料,他选择回到LQ。选择职业时,县里安排他从事公检法工作,他不愿意,觉得当工人是比较吃香的,于是选择在工厂工作。可是多年后,工厂破产倒闭,他勉强办理了退休手续,但居住条件差,收入低,加之患有严重的糖尿病,生活比较窘迫。赵YH不无遗憾地这样回忆自己当年的选择。

那会儿我回来,在县里安排,问:“你入公检法吧?”我说:“我不入!”当时咱没有这个发展的前后眼,那文化大革命当中刚刚兴起一股全国砸烂公检法嘛,除了83年全国打击刑事犯罪以来,这公检法才开始吃香。(当时)征求我的意见,我说:“我不去!”过去还是工厂好!

赵YH的选择在当时是很有道理的,在政治分层的时代背景下,工厂比公检法更安全,也更有政治优越感,有利于个体生存和发展,但当时的理性选择随着后来巨大的社会变迁,却变成了一个并不理性的选择,无法给个体提供理想中的保障,这是他无论如何也预想不到的。

以上两种戏剧性的生活经历其实在普通人的生活中多有体现。他们面对的更多是那些平常生活中的艰难选择,而这些选择往往会影响他们一生的资本累积。任何经历了较大历史变迁的人都会有意无意地感觉到历史变迁的力量对个人生活的左右,它表明个体的生命是嵌入到历史的时间和他们在生命岁月中所经历的事件之中的,这些历史时间以隐秘的方式在个体的生命历程中留下了难以磨灭的印记,通过影响个体的生活选择而影响其整个生命历程的走向。这一影响有时是延迟性的、多变的,在未来社会变迁的作用下会发生变化,因而使累积因素的作用呈现出弹性变化的特点,既可能使个体之间出现更大的差异,也可能会使原本差异极大的个体走向趋同。从微观的角度而言,这些变化是较难预测的,因而稳定的社会福利结构和福利意识形态必定有助于个体累积生活资源。

以上分析表明,时间上的累积因素,(1)能够以相互递进的方式产生一系列的累积作用,如一系列随时间推移而发生的教育事件;(2)可以独立发挥作用影响个体的晚年生活,如退休地归属、下放等;(3)其产生受到初始性累积因素和以往生活基础的影响,是当时个体的策略性选择;(4)其作用会因为社会政策的变迁而改变。

五、总结本文与其他生命历程研究的区别在于它并不专门以某一生活轨迹,如教育轨迹,为基础来探讨生命历程资本的累积,而是以生活事件为分析单位,探讨事件与事件之间的累积关系。事实上,什么样的生活事件可以相互累积,在什么样的机会结构下会发生累积,以及是否具有这种稳定的累积关系等并不是可以准确回答的问题,其中个人能动性、以往累积基础和社会历史结构等都发挥了关键性的作用。

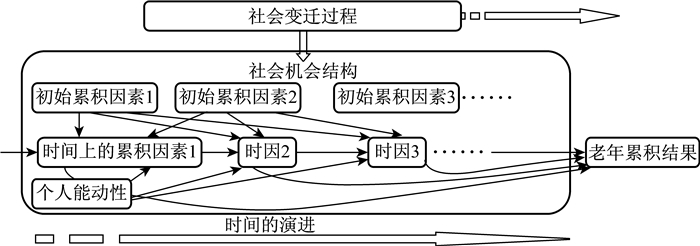

根据前文的分析,我们可以画出一个简略的生命历程累积图(图 4),从图中可以发现各种不同累积因素之间的相互作用以及累积的过程,从而可以从几个方面对累积机制作出进一步的澄清。

|

图 4 生命历程中的累积图 |

(1) 初始的累积因素基本不受其他累积因素的影响,但其作用会随社会变迁而发生改变。

(2) 时间上的累积因素是在以往生活基础之上,由初始性累积因素、社会机会结构和个人能动性共同作用的结果。

(3) 初始累积因素需借助时间上的累积因素发挥“累积”作用,分直接作用与传递作用两种。

(4) 时间上的累积因素会单独地或通过其他时间上的累积因素传递性地发挥作用。

(5) 生命历程中的累积是一定时空下的制度性安排与个体能动性相互作用的结果。

(6) 各种累积因素的性质都会随社会政策的变迁而发生改变。

任何生命历程演进的过程都是一个随时间推移不断累积与分化的过程,累积因素的先后顺序对个体之间的分化具有重要意义。由于老年人经历了较长的生命时间,他们的分化往往更大,并且由于时间的不可逆性以及生命历程进入末期,其累积性往往具有更强的结构性特征。但需要指出的是,这种结构化的过程却是以建构的形式而呈现的,是个人能动性与一定时间点上的社会历史结构之间相互影响、相互建构的结果。本文希望澄清的是,老年人的分化从整体上、统计上看是分群、分类的,但其过程却往往是以个体化的生命历程来呈现的。累积而出的异质性首先是由于个体出生于不同的历史时间,因而经历了不同的历史事件,但更为重要的是,即使是经历了同一历史时间的人们,其内部也有着复杂的分化,而这往往是个体能动选择的结果,这一点在以往的研究中有所忽视。1

1 以往对重大历史事件和经历这些事件的“同龄群体”(cohort)的研究,主要强调的是这些事件发生的时间性以及个人生命与历史变迁的相互嵌入性,关注社会变迁对个人生命历程的影响,对个人的能动性和同龄群体内的差异性强调不足。

累积是在生命历程资本遭遇生命历程风险时产生的,累积的过程就是不同个体所掌握的生命历程资本产生分化的过程。布迪厄([1986]1997)早就指出,社会世界就是一个具有累积性的历史世界,而资本则是累积能够发生的重要资源。在特定时期,资本的不同类型和亚型的分布结构,在时间上体现了社会世界的内在结构,决定了控制资本的个体实践成功的可能性,而不同资本在不同的场域下是可以相互兑换,甚至是相互生产的。如果把生命历程风险简化为各种不同的场域,生命历程资本的累积过程也可以理解为不同生命历程风险下各种类型资本 2 之间的相互兑换过程,或者进一步说,是资本之间不断相互生产和再生产的过程,而这一过程的持续则受到社会变迁,特别是社会政策变迁的重要影响。

2 布迪厄在1986年《各种形式的资本》一文中把资本划分为经济资本、社会资本和文化资本三种形式,而奥兰德在2006年《分化与生命历程》一文中把生命历程资本划分为包括人力资本(human capital)、心理身体资本(psychophysical capital)、社会资本(social capital)、个人资本(personal capital)与文化资本(culture capital)五种形式。在本文看来,把资本细分无法避免各种类型资本之间的相互依赖和交织关系,当研究整体的累积过程时,细分反而会使问题变得复杂化,因此没有必要细分。当然当具体研究不同资本之间的关系时则另当别论。

累积性分化的过程是一个动态的过程,不同累积因素的作用方向是弹性多变的,这是因为社会变迁对个体生命历程的影响仍然不可忽视,它可能会改变累积因素的作用,拉平或扩大、甚至是细分或整合差异。社会政策的变迁有时可以摧毁个体的累积性资源,有时却可以赋予其意想不到的优势,使个人的理性选择在宏大的社会背景下成为一个复杂的命题。因此社会变迁的速度、程度及其社会政策的稳定和变迁程度成为生命历程分化研究中一个重要的主题。

本文中的老年人,其生命历程跨越了三个重要的政策变迁期:新中国成立前的战争和贫穷年代,新中国开始到改革开放前的和平与平等化年代,改革开放后的市场化与竞争的年代。在战争年代,由于缺乏统一的国家社会保障,生命历程的累积呈现出较大的代际传递特征,出身于什么样的家庭往往影响了个体的经济、文化以及社会资本。生命历程的累积所遵循的是“优胜劣汰”的法则,同时,由于战争和动乱是社会的基调,当兵往往成为个体累积生命历程资本的重要途径。但新中国的建立则几乎颠覆了以往生命历程的累积资本,特别是在经济、教育和就业等领域。由于统一性的就业、教育、医疗和养老保障政策的实施,个体之间的分化被削弱,即使存在分化,其方向也与建国前有了较大的不同。如贫穷的家庭出身成为优势,而不是劣势的累积资源;文化资本成为劣势,而不是优势的累积资源;等等。这一时期的政策变迁唯一没有改变的也许就是地域,即城乡分化。1978年开始的经济体制改革使中国进入了全面的转型期,政治分层的作用开始下降,市场竞争的原则重新成为支配社会分化的重要原则,而一系列社会政策的改革,特别是教育、医疗、住房和社会福利保障的市场化改革,使个体在改革前累积的许多生命历程资本的价值发生了转变。资本累积的风险被逐渐加大,而承担这一风险的主体则越来越个人化和家庭化,国家在社会保障中的责任开始减弱,而个人、市场和社会的责任则被不断地强调,个人之间的分化被逐渐拉大。一个人在生命历程的不同时期可能经历天上地下的改变,而尤具讽刺意味的是,这些改变往往与个人的能动性无关。这一问题使生命历程的研究无法回避对福利国家作用的关注,因此如何稳定社会政策,保证其变迁的相互衔接,从而帮助个体能动地、理性地累积晚年生活资源是任何社会改革都需要认真对待的问题。

事实上,福利国家的发展从某种意义上来说一直在不断地改变着生命历程的本质。二战后,西方福利国家的发展导致其承担了越来越多的原来由家庭、教会和其他慈善组织所承担的功能,从而改变了个体在一定生命历程中所经历的角色。上世纪70年代末福利国家的改革又使个人、家庭、市场和志愿团体的重要性得以凸显,个人的社会角色、家庭角色又出现了新的变化,而其所应享受以及可以享受的各种社会保障也发生了重要的转变。福利国家对生命历程最重要的干预在于它可以“标准化”(standardize)生命历程转折,通过赋予某一特定年龄群体以一定的权利、责任和公共福利来削弱同龄群体间的差异(Mayer & Schoepflin,1989)。但需要指出的是,社会政策的标准化能力必须以“普遍性”(universal)而非“选择性”(selective)的准入原则为基础,否则,即使拥有一定的社会政策,其作用也只不过是在原有分化的基础上又平添了一份累积的作用而已。福利国家的这一作用在解决老年人的不平等问题时特别值得注意,它使老年人一生所累积的不平等在生命进入末期时有了重新拉平的可能。

埃尔德, G. H.、葛小佳. 1998.变迁社会中的人生——生命历程及其中国实例[J].中国社会科学季刊(秋季卷).

|

包蕾萍. 2005.生命历程理论的时间观探析[J].社会学研究(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200504004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

布迪厄, 皮埃尔.[1986]1997.文化资本与社会炼金术[M].包亚明, 译.上海人民出版社.

|

成梅. 2004.以生命历程范式浅析老年群体中的不平等现象[J].人口研究(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=RKYZ200403007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

邓建伟、董藩. 2001.生命历程理论视野中的三峡移民问题[J].株洲师范高等专科学校校报(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZZSF200101000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

胡平、朱楚珠. 1996.计划生育与中国妇女生命历程变化探讨[J].中国人口科学(4). http://www.cnki.com.cn/article/cjfd1996-zkrk604.002.htm

|

李强, 等.1999.生命的历程: 重大社会事件与中国人的生命轨迹[M].杭州: 浙江人民出版社.

|

梁克.2002.从知识青年到"知青": 象征性共同体的"历史——个人"建构[D].北京大学社会学系硕士论文.

|

刘畅.2003.自我的重塑——对陕西关中地区外出女民工的个案研究[D].北京大学社会学系博士论文.

|

刘亚秋.1999.生命历程理论综述[D].北京大学社会学系学士论文.

|

王汉生、刘亚秋.2006.社会记忆及其建构——一项关于知青集体记忆的研究[J].社会(3).

|

周雪光、侯立仁.[1999]2003. "文革"中的孩子们[G]//毕向阳, 译.中国社会科学院社会学研究所.中国社会学(第二卷).上海人民出版社.

|

Atchley, R. C. 1991. Social Forces and Aging: an Introduction to Social Gerontology. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA02988437

|

Clausen, J. A. 1998. "Life Reviews and Life Stories." In Methods of Life Course Research J. Z. Giele & G. H. Elder (eds.), Thousand Oaks: Sage Publications.

|

Dannefer, D. 1987. "Aging as Intracohort Differentiation: Accentuation, the Matthew Effect, and the Life Course." Sociological Forum 2(2)(Spring): 211-236. https://rd.springer.com/article/10.1007%2FBF01124164

|

——. 2003. "Cumulative Advantage / Disadvantage and the Life Course: Cross-Fertilizing Age and Social Science Theory." The Journals of Gerontology 58B(6): 327-337.

|

Elder, G. H. 1994. "Time, Human Agency, and Social Change: Perspectives on the Life Course." Social Psychology Quarterly 57(1): 4-15.

|

Hareven, T. K. 1996. Aging and Generational Relations over the Life Course: a Historical and Cross-cultural Perspective. Berlin: Walter de Gruyter. http://cn.bing.com/academic/profile?id=cd946bfb4873fecfd6e0e3033d52720b&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Hooyman, N. R. and H. A. Kiyak. 2005. Social Gerontology: a Multidisciplinary Perspective. Boston: Pearson Education. http://cn.bing.com/academic/profile?id=6bbd6779abfa7d7784c8cc94b6a1c0fe&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Laub, J. H., D. S. Nagin and R. J. Sampson. 1998. "Trajectories of Change in Criminal Offending Good Marriages and the Desistance Process." American Sociological Review 63(1): 225-238.

|

Mayer, K. U. and U. Schoepflin. 1989. "The State and the Life Course." Annual Review of Sociology 15: 187-209. http://cn.bing.com/academic/profile?id=789099aac0400af1c90fa78bfa0da8b2&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Merton, R. K. 1968. "The Matthew Effect in Science: The Reward and Communications Systems of Science." Science 159(3810): 56-63.

|

Moody, H. R. 1998. Aging: Concept and Controversies. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

|

O'Rand, A. M. 1996. "The Precious and the Precocious: Understanding Cumulative Advantage Over the Life Course." The Gerontologist 36(2): 230-238.

|

——. 2001. "Stratification and the Life Course: The Forms of Life Course Capital and Their Interrelationships." In R. H. Binstock and L. K. George (Eds.), Handbook of Aging and the Social Sciences. San Diego: Academic Press: Pp149-152.

|

——. 2006. "Stratification and the Life Course: Life Course Capital, Life Course Risks, and Social Inequality." In R. H. Binstock and L. K. George (Eds.), Handbook of Aging and the Social Sciences (pp. 145-162). Amsterdam: Academic Press.

|

Ross, C. E. and Chia-Ling Wu. 1996. "Education, Age, and the Cumulative Advatange in Health." Journal of Health and Social Behavior 37(1): 104-120.

|

Settersten, R. A. 2006. "Aging and the Life Course." (pp. 3-19). In Handbook of Aging and the Social Sciences. R. H. Binstock and L. K. George (Eds.), Amsterdam: Academic Press, an Imprint of Elsevier.

|

Shadbolt, B. 1996. "Health Consequences of Social-role Careers for Women: a Life-course Perspective." Australian and New Zealand Journal of Public Health 20(2): 172-180. http://cn.bing.com/academic/profile?id=5f751384a785458b56b67c89603b604f&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29