“自我”在本文中指人们对幸福及人生意义的理解与实践,它通过人们对幸福的理解和有意义的行动而展现。具体来说,就是指人们对于苦乐的感受体验及与之相应的行动。“自我呈现——可宽泛地理解为追问‘何为善好(生活)’” (流心,2004:[前言]1)。

在现代女性主义诞生以前,传统女性主义者在女性自我问题的阐述上最主要的贡献是使用了“他性”(the Otherness)一词,该词在女性主义的阐释中等同于社会制约的受动性,即因为社会的制约而完全丧失自身原有的人格结构,自己不能成为自己。以波伏瓦(1998:11)为代表的传统女性主义者坚持认为,在漫长的历史中,女性是无主体性的客体存在,男人具有自己的主体性,而女人则没有。和男人相比,女人不能成其自我,因此,女人具有“他性”。“男人并不是根据女人本身去解释女人,而是把女人说成是相对于男人的不能自主的人。……女人完全是男人所判定的那种人,所以被称为‘性’,其含义是,她在男人面前主要是作为性而存在的……定义和区分女人的参照物是男人,而定义和区分男人的参照物却不是女人。她是附属的人,是同主要者(the essential)相对的次要者(the inessential)。他是主体(the Subject),是绝对(the Absolute),而她则是他者(the Other)。”(同上)于是,女性成为男性的“第二性”,作为“第二性”的女性“在任何方面都次于男性,若对她们表示崇敬是极端荒谬的”(叔本华语,转李银河,1997:68)。女性没有了主体性,也就失去了体会幸福的前提条件;“女人不需要成为独立的个体,她们和蔼可亲,为别人而不是为自己而活着,即便如此她们也很幸福”(里波韦兹基,2000:187 188)。她们也由此失去了对自己人生意义的评判权。

现代女性主义者从两个层面对传统女性主义的看法进行了批判与推进。首先,他们认为,女性和男性一样,都是历史的主体。在承认女性“他者”身份的同时,赋予“他者”以积极意义,恢复女性自我的主体性。美国女性主义者罗斯玛丽·童(2002:287 288)在论述后现代女性主义的观点时说道,“妇女仍然是他者,但他们(后现代女性主义者)没有把这一处境解释为应当去超越的状况;……他者性也可以是一种存在方式、思想方式和讲述方式,它使开放、多重性、多样性和差异成为可能。”其次,他们提出,女性解放的方向是找出女性自我不同于男性的差异性,形成女性自己独特的文化并尊重这种差异。法国女性主义者·伊利格瑞(Irigaray,1985)和美国女权主义者吉利根(1999)等都强调女性对于幸福及人生意义的阐释有其独特的含义。无论是前者的“此性非一”,还是后者的“不同的声音”,都强调了女性不同于男性的差异性,以及女性的解放必须尊重女性的这种差异。“在想象期之内,存在男性和女性各自不同的想象状态”(Irigaray,1985:28),要了解女人,必须知道“阴性女人”(feminine feminine),女人眼中的女人(童,2002:296)所“描述的不同声音不是以社会性别、而是以主题内容为特征的。……我主要是通过妇女的声音来追溯它的发展。……这里呈现的男性和女性声音上的对比是为了强调两种思考方式的差异”(吉利根,1999:[序言]37)。

然而,在现代女性主义研究的庞大阵营中,也充满着分歧与争论,其焦点主要集中在“女性的独特自我究竟是什么”的问题上。在这些争论中,吉利根(同上:187)的观点影响比较大,为很多人所重视。她认为女性具有区别于男性的、强调具体个人的渴求、需要和利益的道德理性的风格。他们对女性自我一致性的看法是,女性和男性一样是理性的、具有认知能力的主体,而“根据关怀和保护他人的能力来定义自己和声明自己的价值”(同上:83)的女性主体已经成为他们对女性主体的前提性假设,即女性的自我与道德虽然是不同于男性的,但本质上这种女性的道德仍然是手段目的的工具理性,是理性主体的表现。女性是理性主体的观点也成为后来女性主义者的共识。换言之,他们认为所谓的幸福及意义,就是理性的主体通过方法实现自己的需要,通过工具策略实现人生价值。

国内实证的女性研究和西方女性主义者在女性主体性的强调上基本一致,即通常假设女性的主体是一种理性主体。这些研究虽然突破了以往认为女性是被动个体的形象,却依照男性的行动模式把女性当作理性的主体,因此这种主体中包含着大量的“策略”。策略成为女性的手段,是理性个体的表达,女性通过大量的手段来实现自己的价值和意义(卢霞,2005;Wolf,1972;朱爱岚,2004;李霞,2005;林津如,2005)。

西方女性主义者的理论观点是与其研究方法相联系的。迄今为止,西方女性主义对女性自我的探讨在方法上基本是哲学上的抽象思辨,即使是吉利根试图结合实际情况做出的结论,也只是实验性的访谈,缺少实证的调查。国内女性研究则存在着某种西方中心主义的倾向,皆以假设女性是理性主体为前提,在这种认识下,即使进行一些实证性调查,也无法得出新的结论。

本文通过对恩施双龙村女性的田野调查研究,从女性实际生活的实践和体验出发,探讨女性自我主体性问题,以回应国内外关于女性研究的既有成果。对于女性自我的探讨,本文避开对其形成原因的追根溯源,只就女性自我的现实表现以及不同时期、不同年龄已经形成的自我所具有的内涵进行研究,并结合当事者的理解、体验以及她们的行动,对理性主体的假设提出质疑。本文以某村庄所有女性作为研究对象,在方法上以倾听叙述为主——“人类学家可以借助人们所讲的故事,来理解他们如何感知自我与整个社会。这个关注点的转换牵连着更大的理论关怀,把叙事作为人类经验的根本特性”(流心,2004:4)。“民族志的本质核心是关注行为和事件对于我们所要理解的人们的意义”(Spradley,1979),通过女性对幸福的理解及对人生意义的认识来理解她们的自我含义,通过女性对生活史的全部叙述来总结她们自我的实践阐释,通过女性的所作与所想来分析隐藏在表面背后的深层的关于女性自我主体性的内涵,并在此基础上,进一步探讨女性的主体性特征对涂尔干所说的“社会整合”的意义。1

1 把女性自我话题与涂尔干相关理论进行关联,完全源于匿名审稿人的评审修改意见。在此深表感谢。

二、包含他者的女性自我:女性主体的包容性特征笔者在调查中发现,女性的自我叙事与男性的自我叙事有着相当大的差别:男性叙述自我往往是紧扣自己而叙述相关的人或事,而女性叙述自我则往往是将其丈夫、孩子、父母、公婆交织在一起,在对这些人物的述说中,几乎湮没了真正的自我。也就是说,女性关乎自我的幸福体验、意义理解等方面的叙述都包含了他者。在访谈中,年长女性对个人生活史的叙述往往以“我们小时候家里……,爸爸妈妈,兄弟姐妹……”开头,以“后来,嫁到这里,这边日子……,丈夫德行,婆婆公公脾气,生娃娃,带孩子,起屋”等作为叙述的中间环节,以“现在,儿子媳妇行为,带孙子,老伴脾性……”作为谈话的结束。年轻的女性对自己生活史的叙述则呈现:“小的时候,爸爸妈妈,兄弟姐妹……;后来,上学了,下学了,出来打工,谈朋友,恋爱;再后来,结婚了,丈夫,生娃娃,娃娃成长”这样的模式。她们并非将身边的他人作为她的生活史的旁衬,而是将其作为基本构成要素编进了自己的生活史;她们把相关的他人当作与自己等同的要素并置在自我之下,这些相关的他人主要是指父母(包括公婆)、丈夫和孩子。根据她们叙述的内容和叙述时的情绪表现(或哭或笑),可以大致将他人在女性自我中的呈现分为两种方式。

第一,女性的个人幸福观是以他人的幸福为基础的。双龙村女性在说到自己的幸福体验的时候,往往不说自己怎样地去享受生活,而是说丈夫、父母和孩子的情况。如果这些人幸福了,她的言语中就有一种甜蜜的幸福感;如果这些人在受苦,那么她觉得自己同样也在受苦。首先,父母的一生是否平顺,晚年是否安康是女性的苦乐所在。接受采访的女性都在或欣慰、或悲伤中完成了她们对于父母的叙事。一位年近70的妇女,在回忆50年前父母因家庭成分不好而遭批斗、吃苦头时,心中充满了哀伤。

那个时候我们家划成地主,天天把爹妈弄去批斗。把他们弄走批斗去了,我就怕。我们经常在屋里偷偷哭,想到姐姐怀孕了,我们又小,来了强盗我们没得法,就只晓得哭。哭了没得法了,就慢慢睡。睡也睡不着,心里担心,他们还在挨斗,他们不回来,我们睡不着,先是在小队斗,后来到大队斗,把我们搞到角落里观看,把他们搞到院子当中斗,我们只晓得哭,不敢作声,作声就会搞我们的火色(批评或责骂)。就我跟小的哭,那些大一点的好像好一点。我好像讲不出来,一讲心里难过,只想到哭。(CYL20070713CXL)

一位50多岁的女性回忆父亲受到疾病折磨时说,

本来大大(爹)一辈子搞干部,除了“四清”运动被批斗过几年,以后都还是比较顺坦,妈一生更是不怎么操心,过得很舒适。但哪里晓得老了快死的时候还遭那样的折磨呀?大大和妈都得病半年慢慢拖死。大大好像还是食道癌,80岁的人了,活活地饿死……他们是死了我还没那么伤心,那么大的年纪了也没得法,但是他们活着时在病中受折磨的那些日子,我真的是眼泪水都哭干了。不晓得为什么,他们要造那样的孽。(CYL20070229YGC)

一位一生坎坷的40岁女性这样诉说故去的父亲,

我那个时候日子过得艰难,全靠妈和爹,还有几个姐妹的帮忙。头年的时候,爹身体就开始不好,但是他想到我一个人,坡上的洋芋还没种,爹拖着病来给我种了一天的洋芋。已经病了,他还给我往那么远的坡上背洋芋,我一想到……我现在想到心里还是过不得。(作者注:她流泪了)我33岁那年,爹死了,我的魂都没有了,好久我都没恢复过来。爹一辈子,不是受尽批斗,就是为我们操不尽的心,还没等我的日子好起来,他就走了,爹没有享一天福呀…… (CYL20070223CYX)

即使因父母而造成自己前途不幸的女性,还是为父母考虑。一位曾经被父母困住没能识字的女儿说,

大大重男轻女,把我们几姊妹都害惨了,没读成书,我现在想想都伤心。……我再怎么恨大大和妈,恨归恨,他们有一点事,我还是着急得不得了。那真是的,跟父母哪里真的有什么深仇大恨呀,我还是要为他们的。(CYL20070209YGC)

一位被婆婆伤害过的媳妇说,

不管她以前怎么对我,反正她是家云的妈,我还是尽到我的责任。(CYL20070223CYX)

其次,女性为丈夫的身体是否健康、一生是否平顺、是否受人尊敬而感到幸福或痛苦。一位年过花甲的女性,丈夫曾经因成分不好被批斗,后来被村里请去当民办老师。在回忆到丈夫的那些艰难岁月时,自己也忍不住流下泪来。

那个时候,他人个子不高,背也背不起,挑也挑不起,宋双继强迫他去挑稀粪,说你是地富子女,别人都挑你还不挑?哪还得了呀,逼着他挑。自己又没得桶,我才又给他买一个桶,从张家底下慢慢往高头挑,我一想到这些,真的是造了孽。(作者注:说到这,她流泪了。因为丈夫已经去世了)。

而当她说起政治运动结束,丈夫被请到村里教书,从此有了政治地位,心情舒畅时,即使已时隔20年,她依然激动不已。

1976年的时候,他就开始到大队教书,那是队里亲自来接的,大队的书记张士杰一些人,亲自到家里来说这个事,亲自接的。(谈话中她着重强调了“亲自”一词)进校时他的教学能力还是蛮强的,别人也还蛮认可他,在乡里、区里还得了奖的。他对教育事业蛮认真负责,对学生非常好,又负责,同时相当的严格,他在那教了21年。那些年代,心里还是蛮舒畅,他弹琴歌舞,各门各行的都行。特别是有一年,正月三十,有蛮多人在我们屋里唱歌跳舞,二组的孙家几弟兄,刘家堡山的几个人,这些人都舍不得走,在我们这玩了一通宵。那个时候生活又困难,没得钱买衣服,就扯点布,我在家里给他们做新衣服,他们玩,我也就陪着玩通宵。第二天,他们也就都穿新衣服。近20年,家里热闹,他心情舒畅,我就还是非常高兴。(CYL20070209CDZ)

即使是某些家庭夫妇不和的状况,女性依然会为丈夫的安好而牵挂,为他的遭罪而难过。一位四十多岁,丈夫不管事,让她操不尽的心的女性这样说,

有时你看到他没有用,你真的是心烦哟。但是如果别人借此欺负他,我又还是心里过不得。过去我常常因为他被人欺负或辱骂了去和那些人吵架、打架。他受了欺负,我心里不好受。(CYL20070210YGC)

对丈夫伤了心的女性依然守着家,

“我的马我来骑,我还是要为他为这个家”。(CYL20070307CXL)

再次,孩子的健康成长也是女性幸福观的重要内容。一位70多岁的妇人,自己本身多病,却还时时帮助自己患绝症的二儿子。她说:“我现在死不瞑目呀,想到我死了,他(儿子)得病没得半个人帮他。放不下心啦。”这种感受可能是很多女性的心声。孩子的状况牵动着女性所有的幸福与悲伤,这从下面这位中年女性的叙述中可以更深刻地体会到。这位中年妇女有三个孩子,除了老二以外,老大和老三都是高中毕业。老二就是青萍,由于家庭困难,这位懂事的姑娘选择了放弃学业。

我去广州,我的珍珍生了那个小娃,我的小女青萍把我接去,他们开的那么大的商场,她拿货——我们这说的调货,他们喊的拿货。那么大的大卡车,几大节的车厢,拿那么多的货,她算得分分厘厘的,一点不差,我回来坐在他们那个屋里,我把她摸了摸,我说小姑娘,妈妈对不起你,她说妈您怎么这么说?我说我对不起你,那个时候我的腰杆太细了,没得半个人给我帮助,哪怕一张草稿纸,没得哪个给你把一支铅笔,没得哪个给你把一双破袜子,我总觉得我好像偏待了你一个人,心里觉得不合适。她说没有,妈,您不简单,我现在还是么子都会。跟您经常说的,您养的后人只要不养成瞎子,您就心满意足了。确实,我没把他们养成睁眼瞎,我的青萍还是么子都会,我看到还是心里觉得安慰。(CYL20070307CXY)

女性因子女的懂事而感到幸福,因他们的高兴而感到高兴。一位自己辛苦一生、吃尽苦头的女性对于孩子的成长与成才激动不已。

他(儿子)找的那个事,他自己也还蛮理想,他给我打电话说,妈妈我现在找了一个理想的事,我说嘛了?他说我在教电脑,我说哎呀,那太好了,我的军军都在做老师了,那个时候他18岁,我心里也还是蛮高兴。他现在自己也还是在做这个事,他心里还是想要找好一点的工作,这要看他自己的造化了。现在就是亮亮了,看他有没有造化把书读出来。军军前段时间说谈了一个朋友,给我讲。孩子真的大了。蛮多人都对我说,你只要好好把娃娃养大,他们晓得你的甘难辛苦的,以后会来报答你的。我说只要他们长大成人,有出息,我哪里要他们来报答我。把他们养大,是我做妈应尽的义务,我生了他们,就要养他们,要为他们负责。我不需要他们怎么报答我,只要他们能自己养活自己就好了。(CYL20070223CYX/YGC)

女性对于他人,是将其作为自我的一部分去关爱的,因此是无条件的。特别是这些女性无论因为父母的干涉失去了自我学习,或者选择理想婚姻的机会,因为丈夫坏或者狠伤心了一辈子,还是因为孩子不孝顺伤透了心,她们在行动上依然关心他们、为他们着想。女性在自己为他人的付出中实现着她们的幸福观。在女性对“自我”幸福的阐释中,把“自己”和相关的“他人”(主要是女性的家人)作为她们核心的出发点,“自己”和家中的“他人”是并列在女性“自我”含义之中的,无先后主次之分。一位女性在讲述自己与丈夫的关系时,说明了女性将丈夫作为“自我”的一部分这个道理。

既然两个人成了一家人,我就要好好地为这么一家人。两个人的感情好,我就更要好好的珍惜,用人家的话说的,你爱他一个人,你就要爱他身边所有的人,两个人成为一家人就不能做两家的事,说两家的话。既然接受了他的爱,所有的一切都要接受。要和他身边的人把关系相处得好才行。那些人来到家里,要感觉到高兴才行。这就是我的目的,我要把方方面面关系处好。(CYL20070223CYX)

第二,女性人生的意义在于对他人的奉献。女性包含他者的“自我”还表现为她们总是将人生的终极意义放在不求回报地对他人的奉献上。双龙村女性的人生意义,就像习语所概括的,“上为父母,下为儿女,中为丈夫”。

女性虽然从一开始就注定是娘家永远的“他者”,但女性对自己父母的关心与牵挂却是不变的。可以说,父母永远是女儿最大的牵挂。在未出嫁时,女儿常常会为了父母的意愿牺牲一些自己的意志;在婚姻上,虽然反抗父母之命的女性不少,但遵从父母心愿,不违背其意愿的女性依然占据多数。一位30岁的女性在父母的安排下嫁了人。

既然横竖不能跟自己喜欢的人在一起,那还不如顺父母的心思嫁人,让他们高兴。(CYL20070208CMP)

在出嫁以后,女性会经常给自己的父母送吃送穿或其他东西以示孝心,在父母生病的时候经常回家伺候。虽然空间上离远了,但女儿对于父母的情感及物质上的付出却是有增无减。当然,“上为父母”并不仅限于对自己的父母,也包括为丈夫的父母,即自己的公婆。这是女性特有的自我表达方式,她们往往把自己对公婆的付出作为人生意义的实践而感到自豪。

他们(村里人)都说,自从我来了,他们(公婆)开始享福,以前,他们穿的些补把衣服,到处都是补丁,我来了年年给他们缝新衣,给他们买毛皮鞋、单皮鞋,每年买好几次。一穿出去,别人都说彭义大(公公)有福气,享着他的媳妇的福,都说他一辈子不管任何事,到现在又跟着我们,也享福。……她的妈分家了跟着老幺,但她的买卖都全靠我给她搞,她摔了好几回,差点死了,好几次,都是我把她扶起来,给她洗了身上,把她扶到床上去,她自己给别人都说,不是我这个大媳妇,她早就死了好几回了。街上哪个都晓得,都说我还是贤惠、会事。她的儿子不在家,娃娃是我带的,老的是我养的,亲戚什么的人情往返这些都是我在顶着。他们奶奶自从脚坏了,做饭都是我做的,人情都是我来帮着安置的。我想着虽然是分家跟了老幺的,但她还是家云的妈,她有么子事,我孝顺她,心里也好过。(CYL20070223CYX)

女性为孩子所做的是最为无私的奉献,这种奉献并不是可以用利害关系(如养儿防老)说清楚的。但如果将孩子作为女性自我的一部分,这个问题就可以理解了。有位女性为了供孩子读书,不分昼夜、辛苦劳作,已尽了自己最大的努力,而如今,她还在为没有为孩子们提供更好的条件而心生愧疚。

跟着我的珍珍读这个书,我哭了好多场的,她考不取,她神经兮兮的,我怕她成为一个书痴子,成为一个书疯子,那就没得下场。我把他们喂这么大,喂得蛮伤心。我们的几个娃娃还是比较造孽。我供三个娃娃读书,没得半个人帮我半个指头的。我的老二读书最少,读了9年书,我心里蛮抱愧,她那个时候想到我的珍珍到建始去读书了,读中专。轮轮还在读小学,她要来帮我挑这个担子,她给我说,我反正不读书了,我读不进了,我身上长了疮,我读不好了,她就不肯读,就回来了。我又没得狠气(能力)要她再读,我还是强迫她去读了的。在河水坪中学的操场上,她跟我摔跤,我又搞不赢她,就没得法,强迫她去读也不行。她跟着我造孽。我的三个娃娃,虽然我没把他们供书供出去,在我的内心,我使了很大的力。在我们屋里,从这个姓向的家族来说,从他们的高祖辈,男娃女娃没读到一个高中的,我的珍珍和轮轮都是高中文化,就是我的小青,读了9年,初中毕业,她也是出于对我的帮助和体谅。(CYL20070207CXY)

另一个故事中的女性则是从想要自杀的苦痛中挣扎出来,但为了孩子,仍艰辛而沉重地活着。她在接受采访时说,

有一天晚上,我等两个娃娃都睡了,我就拿着剪子,我的裁缝剪子不是很大吗,可以杀死人,我说我这个日子过不出来,我死了算了。那个时候亮亮还没有多大,长得很可爱,我看到他睡得香,就在我身旁,我心里像刀绞一样的,我说如果我真的怎么样了,我的亮亮、军军,我的两个娃娃怎么办?我真的把娃娃害了。我就这样为了娃娃活起来的,一般的话,稍稍糊涂一点,我早就寻了短见。我想到还是不能害了娃娃。我那个时候也准备出门打工,我说要出门打工的时候,大的就说,妈妈你出门打工的话,我也不读书了,我也出门打工去;小的就说,妈妈你出门打工,我也出门,我可以给别人洗洗碗,都生怕我出门了。你看这么两个娃娃在那,我怎么放得下?娃娃是无辜的,因为父母的缘故,把娃娃扔在一边,让他们像孤儿一样的过还是不行。……我到底是他们的娘,我都不管他们,他们又不是孤儿,我怎么能不管?你不管他们,让他们在外面偷、抢,成了二流子,没得人管,你说怎么能行!当然我得来养。有了娃娃了,必定要为娃娃牺牲一定的代价,这样才成得了一个人。(CYL20070223XYC)

由于夫妇之间一起相伴过日子,女性很自然地将丈夫作为“自我”的一部分。既使照顾丈夫的辛劳超出了自身的最大负荷,她们也愿意去为他们做出“无我”的奉献与牺牲。一位女性这样叙述道,

那时(集体化年代)生活困难,但我们夫妻俩还是蛮好,我还是蛮体谅他。在煤炭沟背煤炭,我一背背到屋里了,把煤炭放起了,又去接他,一接接到阳光坦(作者注:至少有10里的山路),我想到他身体差。他自己都是这么说的,不是我体谅他,他活不到那么大的年纪。他自己在世的时候就是这么说的。长时间都是这样的,背么子,挑么子,都是我照顾他。我想到他身体不好,他的身体太差了。(CYL20070209CDZ)

以相关他人的幸福为幸福、以他人的苦难为苦难,在为他人的奉献中诠释自身存在的意义,这是女性主体包容性特征的体现,不同于男性的以自己为中心而显示的“当家人”的关怀或对他人的关注。就女性而言,他人与己同等;情感关乎他人,在与他人的关系中,情感才有所体现。

三、吵闹与自杀的率性行为:女性主体的排他性特征如果说包含他者的女性自我是女性主体的包容性特征,那么,乡村女性的吵闹与自杀的率性行为则是女性主体的排他性特征。女性的这一主体特征是在性别比较中得出的。与男性相比,女性更加“感情用事”,更容易表现出行为的感情性而显示出不顾后果、不计代价的一面。她们的行动常常脱离策略,而只是凭感而为、率性而做,这是女性行动特殊的风格,并非她们的手段或谋略。笔者在双龙村的田野调查中发现,很多女性——包括那些年龄很大、很有地位的,或者有一定文化知识的女性,会在一些看似很小的事情上失去理智、大吵大闹,甚至采取极端的自杀方式。孩子般的吵闹与在激烈的冲突中选择自杀,是女性主体的排他性特征最鲜明的表现形式。

在乡村,家庭与家庭之间的矛盾或者争吵往往是由孩子间的磨擦引起的,而参与进来的母亲,则显示出极端排斥他人孩子的情感倾向。在双龙村,受委屈一方的孩子家长总是会出面找对方的家长去评理,尤其是母亲,往往把事情复杂化。事情如果发生不止一次,她们更倾向于直接警告,或者威胁对方的孩子,甚至干脆动手攻击。如果对方孩子回家告诉了自己的父母,母亲就会暴跳如雷,于是两家就结了仇,从此吵闹不断,而男性很少参与其中。在现实社会中,因孩子而引起的争端所导致的两家人相互排斥、相互仇恨的现象不在少数,有些家庭甚至要在孩子长大了以后才逐渐缓和关系。一位已经长大的孩子这样说起由自己引发的一场两家人的争斗,

我那时还小,九岁多吧,在述臣伯伯水田坎上放羊,我当时坐在田坎上牵着羊绳,一没留意,羊挣脱绳去吃稻谷了(那时是出穗的季节),好一会儿我突然听到有人狂叫“你瞎了眼睛呀?羊在吃谷子”。我还没反应过来,就有土块砸下来打羊,我那时才知道怎么回事,紧张让我一下子就大哭起来。我妈在家听到了,赶快跑出来问么子事?我只是哭。述臣伯伯还在闹,声音很大,我妈急了,跑过来问我你哭么子,要你放羊,你在搞么子?我还是不出声,母亲好像突然意识到了什么,说他是不是用土块打你了?我还是没有出声。我太害怕了,害怕述臣伯伯的责骂,更害怕母亲的责骂。此时,母亲开始认为是伯伯打了我,她几乎是立马就蹦了起来,开始骂,你闹个么子闹?吃了你一点谷子是不对,你说两句就行了嘛,你还打娃娃?你还得了!你闹个么子闹!那边说我什么时候打她了,我打的羊。母亲说她在这哭成这样,你不打她,她得哭呀。结果两个人又是骂,又是撅,本来两家关系还可以的,后来起码四五年经常吵架。有时甚至为了一些不必要的小事大闹起来,而我心里知道这事确实是母亲的冤枉,但我却一直没有说起。(CYL20070227LYC)

双龙村女性的吵闹还体现在她们打“官司”的行为上。在村庄上,法律意义上的官司并不常见,这里所说的官司往往是指闹到村委及村委以上的争执或者纠纷,往往是女性而不是男性会由于一时的冲动,把家庭或邻里的纠纷闹到村委会或政府机构上去。村委书记FHS说:“村里扯皮拉经的事多半是女的闹的。婆媳啦、弟兄啦、夫妻啦都有。”如果丈夫打了妻子,或者是强迫妻子做了不愿做的事,女性常常是投诉人,即使后来人们发现“床头吵架床尾和”,女性也是在内部解决之前先把事情闹成“官司”。事关婆媳或翁媳关系的事情在村子里时有发生,双龙村的媳妇或者婆婆大都有过告状打官司,或者通过村委来调节家庭纠纷的经历。如果是兄弟或者邻里之间因地界而产生了矛盾,男性或者大事化小,或者以打架斗殴的方式解决;而女性则往往发生正面冲突,等到产生了激烈的排斥性情绪就上告了。以一对弟兄的地界纠纷为例,对方把她家门前的路堵住了,当事的女性回忆说,

我那天去看我的侄子回来看到,我心里过不得,我说是老虎的屁股我也要去摸一下。我要去看看这事为什么要这么做,为什么要把我的路堵起?我的这个男的说你不要去搞,我们这又是单村独户的,他说我给你喊些人都可以,去搞就要打,晓得是你死还是他死,找不到情况,又没得一个人去劝架。我说只有你,这么大的事实摆在这儿的,我说不清理呀。他说你死了几多划不来,你儿一群了,你这么死了划不来。他就觉得好怕的意思。我就给他把饭做了,在那洗衣裳,我心里怄得咚咚的响。我说你吃你的。我只差说,你吃饱点,我这场命肯定要和他们拼。我把那口气忍下来了,人差点死掉了,好像精神上把我压狠了,我全身没得力,衣服我只搓在那了,都没洗。但是我还是跟他们搞了一场,忍不到一天,我去和他们拼了命。天保佑我,我没丢命,倒是他们吃了亏。

但是事情没有完,我想了又想,这个事没完没了,我还是要打一场官司。他说没的必要,以后要结仇,我说我不怕,单村独户我也不怕,我要打这场官司,我不打心里过不得。(CYL20070307CXY)

双龙村的女性打官司并不能说明她们是理性的,而只是说明她们具有情绪化的排斥性特征。因为在熟人社会的村庄里,无论是通过官司解决邻里矛盾,还是通过吵架解决家庭矛盾都被认为是不可取的方式,只能给家庭或者个人带来更多的灾难,而不是幸运。正如费孝通(2004:54)所说,“一说到‘讼师’,大家就会联想到‘挑拨是非’这类的恶行”,乡土社会所推崇的是“无讼”。也正因为如此,女性的官司反映了女性难以在权衡利弊以后选择忽视自己感受的处事方式。

双龙村女性的自杀,大多是由于与亲近之人因一件小事而造成的女性排斥自我生存、排斥社会的极端情绪而引起的。如果说对单个个体自杀的原因和意义的分析研究价值不大的话,那么对一个村庄的女性自杀和男性自杀的总体状况进行比较研究则是有意义的。“把一个特定社会在一段特定的时间里所发生的自杀当作一个整体来考虑,我们就会看到,这个整体不是各个独立事件的简单的总和,也不是一个聚合性的整体,而是一个新的和特殊的事实,这个事实有它的统一性和特性,因而具有它特有的性质,而且这种性质主要是社会性质”(迪尔凯姆:2001:14)。调查发现,在最近的10年间,双龙村有4位女性自杀,却没有男性自杀。若把时间往前推,自20世纪60年代以来的半个世纪,双龙村有6名自杀者,其中只有一位男性,是1964年在政治运动中因政治压力而自杀的。在5名女性自杀者中,全部是情感性的自杀:一位是因为儿子在饥荒中相继饿死、丈夫不管而自杀(1959年);一位是同丈夫不和而自杀(2005年);两位是与丈夫吵架后一气之下喝农药自杀(1998年);最后一位是夫妻关系很好,丈夫突然去世,她半年后自杀(2004年)。

女性的自杀,往往不是“公粮纠纷”,也不是“男女不平等,或者包办婚姻引起的”,而是“一个又一个琐碎的故事”(吴飞,2007:10)。因为小的矛盾和冲突所产生的自杀大多是突发的日常吵闹,她们控制不住激烈的情绪而选择自杀,因此,她们死前没有显示什么征兆。理智地说,许许多多引起女性过激反应的事情并没有她们所体验的那样糟糕,但由于女性凭感而行、率性而为,她们对于内在感受十分在意,最终做出了不可挽回的悲剧性的行为。1998年那位喝农药自杀的女性可以很典型地说明女性的行为特征。妻子和丈夫吵架,丈夫嚷嚷说要死在外面,再不回来。妻子也喊,要死再不见人。结果丈夫跑出去了,妻子在自家的床上喝药死了。半天后,丈夫回来了,见到了妻子的尸体。另一个在1998年与丈夫因吵架而自杀的事基本上与此相似,也是女性一时冲动结束了生命:这几乎成为村庄女性自杀的模本。一位研究者所记载的某村庄一女性自杀的事件与双龙村的此种自杀现象十分相似。夫妻俩因为小事争吵起来,话赶话互不相让,丈夫嚷嚷着再不行就喝药,妻子也毫不示弱,对他说“药就在这儿,你敢不敢喝”,丈夫说“我喝了药你敢不敢喝”,妻子毫不示弱“我怎么不敢喝”,丈夫喝下一口,含在嘴里,妻子一点也不胆怯,举起瓶子就喝了一大口,咽了下去(同上:10)。

2005年自杀的那一位女性则是因与丈夫长期不和。在她最后一次自杀前,曾经两度自杀未遂。邻人说她和丈夫长期吵架,无论是在性格上,还是感情上,两人都有些问题,但是离婚的事又总谈不好,每次谈到离婚,就要牵扯到孩子。她已经人到中年了,不可能不要孩子,也不可能什么都没有就出门,但如果要离婚,丈夫不会让她带走儿子,而且她也无处可去。在双龙村,土地和房屋是普通家庭主要的财产,但这二者都是不动产,因此,女性如果要离婚是注定要吃亏的。或者就离而不分,还在一个屋檐下生活。她最后一次自杀看起来是没有多少理由的。据其丈夫说,之前他不过是跟她争吵了两句,远远没有以前打架后她闹自杀时那样激烈。然而,女性情感的主体性注定了与丈夫不和却又要相伴的悲伤和忧郁,于是到最后,自杀只是一个时间问题了。此时,女性排斥的不仅仅是这场难以摆脱的婚姻关系,还有这个她难以容纳的婚姻对象,以及社会规范对乡村女性的种种制约与束缚。

唯一一个因为与丈夫关系太好而自杀的女性成就了乡村社会一段凄美的爱情故事。据熟悉她的一些人回忆,她跟比她大12岁的丈夫生前关系很好,从来没吵嘴打架过,是典型的夫唱妇随。然而,丈夫不幸突然去世,在丈夫下葬的当天,她就哭晕在墓地旁,棺材入土的那一刻,她凄厉的哭声和着“你怎么不把我带走”的呼喊几乎让在场所有的人都流泪了。尽管在旁人的劝说下她活了下来,但在之后的半年里,她田里屋里拼命地干活,不再与人说话,经常在和丈夫一起干过活的地里发呆,神情呆滞。在几次对儿子的一些要求遭到反对后,她大概觉得孩子也不需要她了,就在另两个孩子给她打电话时说管不了他们以后,喝药死在自家的床上,年仅48岁(以上几个故事来源于访谈记录CYL20070216/20080309YGC)。在这个故事中,女性认为只有与爱人一起生活在这个世界上才是有意义的,脱离了这一点,一切都无意义,女性因为情感而排斥了所有的一切,包括她自己。

女性坚持了自我的情感体验——爱之、痛之、斥之,尽在吵闹与自杀的非规范要求的行为之下所体现。女性在强调他人与己并存的同时,也具有相应的情感边界(这个边界有人与人的,也有个人与社会及生与死的),边界之外,便是排斥了。人们常说,女人的心是难以琢磨的,她们会莫名其妙地喜欢上一个人。于是,不管那个男人是不是真的可取,她终生都坚持这种亲近和包容。而一旦她讨厌一个人,她会没有缘由地坚持这种厌恶直到最后。在双龙村,无论是与亲近之人争执后突发的对生存本身的拒斥,或者是无法挣脱与某一她不愿走近之人的关系而产生的对社会及自我存在的否定,或者是因为难以割舍的情份上的坚持而感到生存本身了无生趣,都显示了女性“自我”的排他性特征,是女性非理性的感性行动实践。

四、结论:情感主体的女性自我与其他学者关于女性和男性同为理性主体的观点不同,本文认为,女性自我所具有的主体是一种情感主体,而非理性主体。1

1 当然,并不否认情感和理性二者有千丝万缕的联系。然而,情感总是在与理性的区分中得以界定的,很多学者也都倾向于把情感与理性作二元区分,M.韦伯把行动分为理性的和感性的行动就是这种观点的代表。

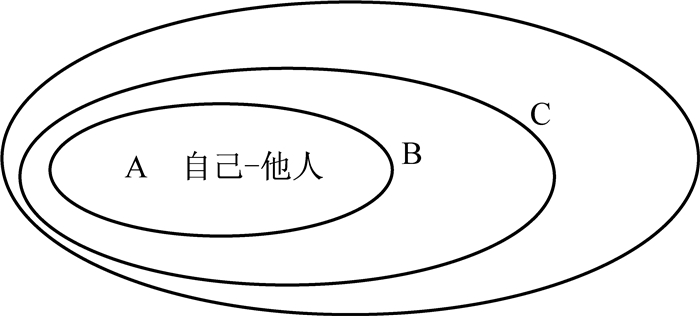

女性“包含他者的自我”的包容性特征,是指在女性的自我阐释中,“自我”不仅是指自己,而且包含着与其情感关系最亲密的丈夫、孩子、父母(公婆);“他人”不是存在于女性的“自我”之外,而是在女性的情感覆盖下包含于女性的“自我”之中。在这里,由于情感的主导作用,“他人”是与自己并列的,没有孰轻孰重的差别。女性在实际生活中的幸福与痛苦是将这些人看作“自我”来体验的。与此同时,女性从“包含他者的自我”出发,同样是在浓烈的情感世界里,区分着亲疏远近的关系,按照自己的情感逻辑行事,表现了一种非常显著的排他性特征(图 1)。

|

图 1 关系差序格局 |

在图 1中,A区是女性的“自我”,B区和C区分别是女性行动关系中的亲(近)疏(远)区域,女性的自我实践了女性社会关系的差序格局。由于女性自我包含他者,也可以把这个格局称为“关系差序格局”。在这个关系格局中,女性以“情感”为基点实践着自我幸福并进行着意义的阐释,凭“感”觉办事,不计客观后果,在她们认定的事情上不计代价与成本,强调感受性体验,重视心的感受,不按理性和策略出牌。注重“情感”是女性主体较之注重于“理性”的男性主体的鲜明区别。因此,本文认为女性主体是情感主体,女性“自我”是“情感主体的自我”。

女性“情感主体”的意义可以从两个方面来认识。首先,女性情感主体为乡村社会的整合提供了一种解释的路径。关于社会整合的思想,涂尔干有着许多重要的论述。涂尔干(2000:364)认为,由分工而造成的女性更多关注家庭的成员,因此涂尔干给予社会分工以崇高的地位,有“如果劳动分工没有得到发展,人类博爱的理想就不可能得到实现”的命题。涂尔干(同上:20)论述道,“分工所产生的道德影响,要比它的经济作用显得更重要些;在两人或多人之间建立一种团结感,才是它真正的功能。夫妻关系史就能为这种现象提供一个更鲜明的例证。……爱情所产生的特殊力量并非来自于相似性,而是不同性质相互联系的结果。正因为男女有别,才能够相互倾慕……只有那些相需相成的相异性才会有这种效力。事实上,男人和女人只是作为同一个整体的两个部分而分离开来,他们的结合只能算作这个整体的重新组合……在感情的进化过程中,两性分工是一个最为重要的事件,它使人类最无私的倾向成为可能。”

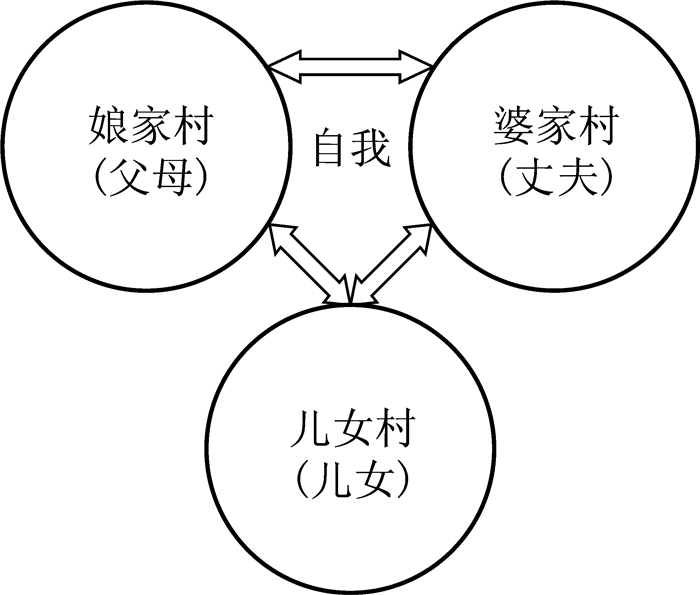

涂尔干(同上)曾经说过,两性之间的团结之所以可能,正是源于两性之间的劳动以及精神等方面的分工,“事实上,男人和女人只是作为同一个整体的两个部分而分离开来,他们的结合只能算作这个整体的重新组合”。乡村社会说到底也是两性构成的社会,在这样的社会中,强调纵向的家族血缘关系,说到底都是男性式的自我呈现,男性的中心意识通过对家族血缘的强调而根深蒂固。如果乡村社会只有男性,那么,地方社会真正的整合是谈不上的。乡村社会正是依赖了女性的“关系自我”才有了情感上的内在有机整合的基础,这主要以女性是地方社会的流动者为条件的。成年女性的婚姻是一个门槛,跨越这个门槛开始了女性在网络中整合乡村社会的道路。她从某一村庄、某一家族网络中的闺女,流动成为另一村庄、某一家族网络中的媳妇。她的情感依托着原有的家庭,而她的未来却与新村庄中的新家庭紧密相连。在她的心中,身处异地的父母是自己的牵挂,是自我意义与牵挂的一部分,将来的某一天,也许婚配到另一地方的女儿(有时也可能是成为他人“上门女婿”的儿子)又是她另一个挂念。于是,从娘家到婆家,再到女儿的婆家,靠着女性的内心情感以及依靠情感而产生的切实的经济和物质等关系(如图 2所示的),乡村社会把一个又一个分散的小地方整合在了一起。

|

图 2 乡村社会整合示意图 |

正如涂尔干(2000)所说,没有在情感与精神意义上实现的整合是不稳定的机械性的整合,很容易解散。那么,女性情感主体既是女性内心感情与精神的归依,也是乡村社会不同家族不同地方整合的心理和社会基础。这个整合过程因为有了女性为了相关之人的“感性”行动,而同时具有了时而矛盾、时而冲突,但最终却平衡的内在缘由,也因为女性的情感主体,乡村社会中突破单纯的个人、家庭而关爱他者的博爱才有了可能。离开了这种自我,单纯的男性能够给乡村社会带来什么是不可想象的。人类因为有了两性的分工,才更加团结与美好;因为有了女性的这种内在情感的整合,乡村社会才有了长久存在与发展的可能。

本文除关注整合之外,还关注社会规范与社会实在之间的张力关系所造成的“对抗”,这种对抗造成了社会的变迁,这也许正是涂尔干理论所忽略的方面。如果女性自我只有包容性的一面,我们看到的就只能是一幅由女性自我所描绘的和谐乡村社会的图景,这种和谐稳定而无变动,最多是随男性自我呈现的变化而变化,而与女性无关。但事实并非如此。女性在吵闹中超越了边界,无论吵闹的对象是丈夫的亲兄弟、亲戚朋友,还是邻人,吵闹本身都超越了乡村社会既有的人际规范。女性吵闹的范围因情感的边界来界定,与这些乡村社会中原有的近疏原则毫无关系可言,这就打破了传统的规则。女性的“无厘头”吵闹不断破坏着原有的社会规范,于是,乡村社会才有可能突破常规而引入一些新的多样的人际关系规则。1 上述那个把弟兄边界纠纷推到村委“打一场官司”的例子,最终以村委干部强调土地是集体所有、家庭对土地的使用要以合情合理(在你门前属于你)为前提而告终。显然,通过这些乡村社会里女性的非理性行为,国家法律与国家的意识形态在此过程中也进入了乡村社会。女性的自杀则对乡村社会既有的规范具有更大的破坏性。没有哪个丈夫在妻子自杀后还可以若无其事地生活在村庄之中,女性用生命换来的权利也许过于沉重了,但这对于其他人的影响确实是深远的。自杀行为对自杀者是悲剧,但却给了其他人以更多的警示。在一般情况下,人们会议论说,“某某对妻子太狠了,他以后没有好报的,家要亡了。”或者会说,“两个人嘛,互相谦让一些,互相体谅一些,有什么过不去的?”也有人对因爱而轻生的自杀者这样评论,“女性还是要有些自己的担待,不能丈夫死了就垮了,自己走了没什么,让几个孩子成了孤儿,多不负责任呀。”诸如此类的话,看起来并无什么特别,然而它真正掀起的却是乡村社会两性关系的现代性转变以及女性社会地位与作用的变迁。人们也许口头上不承认女性的社会地位,依然沿袭传统的惯例看待女性,但由于女性是情感的主体,她们在感受了苦闷却无处宣泄的时候所采取的极端行为,实际上却在推动着乡村社会向着更加有利于女性合理性存在的方向转变。

1 也许有人会问,既然情感主体具有排他性特征,那么乡村社会是不是刚好因为女性的排斥性而破坏了其情感主体包容性所导致的整合呢?每一位女性都有自己的相关他者,都可能会为了相关他人而与另外的人发生冲突,这难道不是破坏整合吗?在此需要说明的是,女性情感主体的整合与排斥的范围与路径是不同的,整合是以女性的情感所系为出发点,往往关系其父母、丈夫、孩子以及相应的家族,而排斥的对象往往是散居在乡村各处的,并无路径可选,在女性排斥的界域,任何人都有可能,这要看具体事情本身。因此,二者并无矛盾和冲突,排斥的特征不足以破坏情感主体所带来的整合。在此需要指出的是,本文讨论的是乡村社会的女性自我,这是以承认乡村社会与城市社会不同为前提的,如果正如涂尔干所说,没有分工,博爱是不可能的,那么在乡村社会里,由于分工本身的有限性所导致的女性包含他者的自我博爱也是范围有限的。这将是另一个话题,不是本文考察的重点。

总而言之,女性情感主体的包容性给乡村社会的整合赋予了心理与事业的基础,而女性情感主体的排他性则为突破乡村社会既有的规范与习俗创造了空间,这就是女性的“自我”对乡村社会的意义,它所呈现的正是女性参与社会建构的一种“柔性的风格” 1 。

1 关于“柔性的风格”,笔者在《柔性的风格——女性参与社会建构的实践逻辑》(待出版)中进行了系统的论述。

波伏瓦, 西蒙娜. 1998.第二性[M].陶铁柱, 译.北京: 中国书籍出版社.

|

迪尔凯姆, 埃米尔.2001.自杀论[M].冯韵文, 译.北京: 商务印书馆.

|

费孝通. 2004.乡土中国生育制度[M].北京大学出版社.

|

吉利根, 卡罗尔.1999.不同的声音: 心理学理论与妇女发展[M].肖巍, 译.北京: 中央编译出版社.

|

里波韦兹基, 吉尔. 2000.第三类女性[M].田常晖、张峰, 译.长沙: 湖南文艺出版社.

|

米德, 乔治. 2005.心灵、自我与社会[M].赵月瑟, 译.上海译文出版社.

|

林津如.2005.变迁中的父系亲属关系: 从多元的家务分工经验谈起(1970 1999)[G]//台湾社会学会年会《社会学与台湾社会的反思》.台北大学.

|

流心.2004.自我的他性——当代中国的自我系谱[M].常姝, 译.上海人民出版社.

|

李霞. 2005.依附者还是建构者?——关于妇女亲属关系的一项民族志研究[J].思想战线(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SXZX200501013&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

李银河.1997.女性权力的崛起[M].北京: 中国社会科学出版社.

|

卢霞. 2005.变迁村落文化中的女性角色—对L村日常生活的个案分析[DB].中国优秀硕士学位论文全文数据库. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10610-2005127156.htm

|

特纳, 乔纳森、简·斯戴兹. 2007.情感社会学[M].文军, 译.上海人民出版社.

|

童, 罗斯玛丽. 2002.女性主义思潮导论[M].艾晓明, 译.武汉: 华中师范大学出版社.

|

涂尔干, 埃米尔.2000.社会分工论[M].渠东, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

吴飞.2007.自杀作为中国问题[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

奚彦辉. 2006.自我之他性假说——对于自我的一个新的理解之维[DB].中国优秀硕士学位论文全文数据库. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=J0046234

|

朱爱岚.2004.中国北方村落的社会性别与权利[M].胡玉坤, 译.南京: 江苏人民出版社.

|

Irigaray, Luce. 1985. This Sex Which Is Not One. New York: Cornell University Press.

|

Spradley, Hames. 1979. The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and Ninston.

|

Wolf, Margery. 1972. Women and the Family in Rural Taiwan. Stanford: Stanford University Press.

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29