对布迪厄社会理论的研究,有诸多进路,普遍采取的取向是从其《实践感》1一书第一篇的主旨出发,也即从对理论理性批判出发,建构他的实践理论以及相关理论分析。本文的进路则直接从社会理论的核心问题出发,也即从“作为历史的社会到底如何存在”这一问题出发,2来分析布迪厄社会观理论的建构。

1此书分为两卷,卷一为“理论理性批判”,卷二为“实践逻辑”(布迪厄,2003:35-228);而更早的论述则见于Outline of A Theory of Practice一书的第一章,其中有对客观主义的批判(Bourdieu,1977:1-72)。

2在布迪厄那里,他无意对社会与历史的概念作出严格的区分,这两个概念反而是非常紧密地结合在一起的。布迪厄始终关注的问题是:历史是如何被遗忘的,这才是社会的秘密所在,也是象征概念得以出场的根本。所以,布迪厄才会说,“无意识便是对历史的遗忘”。这种遗忘,在本文这里,构成了一个根本性的问题。对这一根本性问题的回答,必须回到场域与习性所构成的二重性上去。由此,本文的旨趣可见一斑。

之所以如此,缘由在于,在我们看来,布迪厄实践理论的分析以及反思社会学的建构,包括其后社会批判理论的阐述(布迪厄本人对将他的理论称为“批判理论”或者“政治理论”非常反感),1都与以下这一问题密不可分,即社会世界在行动者身上的负载(一种身体的社会理论视野),与实践过程所蕴涵的社会世界的意象到底在何种意义上是可能经由社会学的关注而得以表达的。这便是“从社会出发”的涵义,它直接涉及布迪厄的社会哲学、社会本体论的解释。

1这种批判,是一种文化批判,是从唯物主义人类学的角度进行的。具体而言,这种批判是基于对场域的制度化仪式功效以及习性所具有的身体化倾向而进行的,对教育的分析则直接与此相关。换言之,为什么“是贵族就得行为高尚”,这个问式充分体现出了布迪厄批判理论的特质。

这一进路还直接体现在下述两段话语中,其一,1982年布迪厄在就职法兰西学院社会学教授的就职典礼的演讲中,他说,历史既存在于身体当中,又存在于物事中;或者说存在于习性2中,又存在于场域中;存在于心智图式中,又存在于社会结构中。其二,在《实践与反思:反思社会学导引》一书的开篇,华康德就明示,社会世界(他使用的是社会宇宙概念)以两种方式存在,即首先存在于“初级客观性”中,其次是存在于“次级客观性”中。而笔者的思考也即是从这里开端和开启的。笔者将此称之为一种吉登斯意义上的“二重性的社会世界观”(或说“二重性的社会观”),这即是布迪厄的社会观。

2 “habitus”所意涵的是一种身体化倾向,国内一般翻译成“惯习”,以区别于“习惯”(habit)。据笔者所知,这一译法首先来自于王铭铭(1995),他于1995年发表了一篇文章,就是使用的“惯习”一说,其后,译者皆从此译法。笔者的观点是,布迪厄在解释“habitus”时,频繁地使用了“disposition”和“propensity”,这两个单词均有习性、性情倾向的含义。同时,“惯习”一译,也较容易与“习惯”混淆。habitus的提出,是为了说明实践过程的“被结构的结构化”与“建构的结构化”特征,这一词来源于中世纪经院哲学对亚里士多德伦理学的阐释,它的原意是生存的方式或服饰,后来则衍生出“体格”、“禀性”等涵义,指的是生命的姿态和性情。由于habitus与习惯habitudo有共同的词根,习性也指个人的外在行为,因教养或个人努力而成的行为方式、生存方式和持续的禀性(permanent disposition)。布迪厄认为黑格尔谈论的ethos,胡塞尔谈论的Habitualit,M.莫斯谈论的hexis,都与habitus一词有类似的理论意涵。这一词所指向的意图,一方面是试图摆脱主体哲学的阴影,另一方面又不想放弃行动者(agent)的概念,既要克服结构哲学的束缚,又不想忽略结构作用于行动者且通过行动者体现出来的各种效应。参见《象征暴力与文化再制——Bourdieu之反思》,http;//www.nhu.edu.cn.tw/~edusoc/bourdieu/d.doc。此外,参考现象学术语,“habitus”译为“习性”(倪梁康:1999:200),因此,笔者认为,将“habitus”译为“习性”或者“生存心态”较为合适。

转换至社会理论的脉络当中,“社会观”在更大程度上所表征出来的问题意识是,社会对行动的影响以及行动者以何种方式承载社会,而这还不如说是经典社会学理论当中的一个绕不开的环节。“社会观”的另外一重意蕴是“社会是如何通过行动者的行动,抑或通过更小的社会团体整合而成的”,这一问题或者说也是社会的生产和再生产的问题。从基于核心问题的意义上讲,布迪厄依然是遵循着经典社会学的脉络在进行其理论进路的,这也可以从其对M.韦伯、涂尔干的熟知和论述中得知。质言之,他对M.韦伯的行动和合法性概念以及对涂尔干的人类学研究的重视(尤其是分类和教育的概念)就是其理论整合的一种努力。而这正是布迪厄所谓的,他的研究是一门唯物主义人类学。

二重性社会观,具体是指,布迪厄反对将社会看作实体性的物质结构,以为这一结构能够被感知和触摸,亦即反对如同自然科学那样,将社会当作类似于自然界的外在的客观对象;也反对将社会当作某种先验的范畴和意志,以为就在行动者的意识当中可以呈现。就此而言,布迪厄的社会观,是将社会看作是实践者及其文化所型构而成的有机生命体。在他那里,社会世界既存在于身体当中,也即习性中,也存在于物事当中,即场域中,就此,社会世界以二重性的形象存在。而也正是在这里,布迪厄实现了将社会学的研究对象从“社会与个人”的关系设问,转变为“场域与习性”的关系设问。因此,“他从一开始研究社会问题时,就明确地把握贯穿于人类社会生命体中的三大主要力量,即人与人之间的‘力的紧张关系’(rapports de force)、‘正当性’(légitimité)及‘信仰’1 (les croyances)” (高宣扬,2004:引言)。

1这里所指的信念,存在于一种人类不可抑制的冲动当中。我们当然知道这里存在着几乎是无法消解的难题,也即是帕斯卡尔所谓的,人类最基础性的追求乃是对荣耀的追求。这也是人之优秀的最显著性的符号;因为,不管你在这个世界上拥有多少物质财富、拥有健康和舒适,倘若你没有被人敬仰,你不会感到满意。这个帕斯卡尔式的命题,在布迪厄那里则构成为象征暴力的原始基础,也成为需要反思的核心对象,然而,这毕竟是一个难题(Bourdieu,2000:166)。布迪厄自己也认为,行动的价值并不表现为它指向一个经济目标,而是行动本身,它无视它的经济功能,而仅仅关注于它的社会功能。所以,我们能够知道,自我尊重(self-respecting)的人必定会一直忙于做些事情,而不是无所事事(Bourdieu,1979:24)。

毫无疑问,这种努力是一种政治取向的努力。在布迪厄那里,对社会的追究是知识以及知识政治的努力,但这种知识政治不是政治批判,并且这种努力是从人类学的意义上进行的。布迪厄说得很清楚,“我认为,这里至关重要的一点是:在我眼中,我的努力是以对当代社会的特定性质进行的历史分析为前提的,构建一种广义的人类学,而别的人却将它解释为一套政治纲领——特别是有关学校体制或文化的政治纲领”1 (布迪厄,华康德,1998:210-211)。

1以下一段话比较充分地道出了布迪厄心中的所思所想,“社会学的目标,就是揭示构成社会宇宙(social universe)的不同社会世界(social worlds)中隐藏最深的结构,以及旨在确保它们的再现或转变的机制。……对于客观结构的这种探索,同时也是对认知结构的探索……事实上,在社会结构和心智结构之间,在社会世界的客观划分-尤其是在不同场域(fields)中占支配与被支配之间的区分-与行动者用于社会世界的观照和区分(vision and division)原则之间,存在着一种对应关系”(Bourdieu,1996:1)。

本文研究路径的展开是立基于一个在布迪厄社会理论当中至为核心的概念“doxa”,在古希腊文化中,它的含义是“意见”,但在布迪厄那里,我们将之理解为行动者在行动中对社会世界的一种“信念”。有时候为了理解的需要,笔者也将之译为“信念关系”。“doxa”与“意见”相区别,“意见”一词,是指“opinion”,这在布迪厄的论述中是有明显区别的(Bourdieu,1977:168)。

对信念关系的揭示,目的在于获求自由。自由从何而来呢?在这里,布迪厄其实迈向了一种知识政治的路径,也即寻求在知识当中获得自由的理解和自由的可能性,从而,这也是一种依凭历史的路径。这样一来,我们也就不难理解,为什么对知识的反思,或者说一种反思社会学的出场问题了,也不难理解知识共同体或者知识制度建设在布迪厄的期待当中的无可替代的位置。“我怀疑,除了由必然性知识引发的自由以外,还能有什么别的自由……事实与表面现象恰好相反,正是通过提高对必然性的理解,通过在社会世界法则方面提供更多更好的认识,社会科学才给了我们更多的自由……必然性知识的所有进步,都可能使自由得以发展。”(布迪厄,华康德,1998:327)

二、从社会出发近一个多世纪以来,对于何谓现代社会的讨论,在当代西方社会学理论中,一直占据着一个特殊的地位。无论是A.孔德对秩序与进步的关注,还是涂尔干对社会分工与集体良知的讨论,或是M.韦伯基于社会精神对社会制度与变迁的分析,贯穿于其中的一个不变的主题便是对现代社会的面相以及其与前现代社会本质区别所作的学术努力。甚至吉登斯有言,社会学的研究对象就是现代社会的说法。当然,如果说社会学是研究社会的话,这一说法的不确切与不合理是显而易见的。吉登斯认为,社会是一个非常空泛的概念,有着多重含义,且容易引起误解。所以,在言及社会这一范畴时,需要作出严格的界定与限制。1而至于如何作出界定与限制,则众说纷纭、莫衷一是。布迪厄在对这一问题的阐释中,则明确导向了他的实践理论以及知识政治的道路。

1吉登斯认为,与他的结构化理论不同,既往的社会理论往往将社会等同于制约性的概念,而有些结构理论则将制约看成是界定性的特征;与此相区别,吉登斯极力主张社会系统的结构性特征兼具有使动性和制约性(enabling and constraining)。而对于社会这一概念的使用,往往集中在以下两点之上,一是指“社会交往”或“社会互动”的较为广义的含义,一是指某一统一体意义上的社会,有特定的界限,但关键是对此一术语的这些用法都含糊不清(吉登斯,1998:263-264)。布迪厄的立场是非常鲜明的,他“把社会看作是可感受到的实际结构和不可感受到的各种复杂因素的综合体,是一种确定的结构和不确定的因素所构成的双重性对象。因此,‘究竟什么是社会’等基本问题,从一开始就是以新的模式提出的,也是以新的标准去回答”(高宣扬,1997)。

(一) 从二元论到二重性的社会观在布迪厄看来,存在着两种解读社会的方式,一种是社会物理学的方式,另一种是社会现象学的方式,而他正是从对这两种解读方式的批判入手来建构其社会学认识论的。针对社会学中的这些理论取向,布迪厄认为,实证主义社会学、理解社会学以及常人方法学都有着自身所无法克服的困境,其显著的缺陷就是“二元对立”的或者说片面的思径方式。换言之,它们都没有将理论指向自身的局限,所运用的逻辑框架也是外在于它们自身的。因而,他们都无法揭示社会世界的底蕴及被掩盖的深层结构性本质特征。布迪厄认为,社会学的任务就是,“揭示构成社会宇宙的各种不同的社会世界中那些掩藏最深的结构,同时揭示那些确保这些结构得以再生产或转化的‘机制’”(同上:6)。无论是社会物理学的客观主义,还是建构主义的主观主义倾向,都是将“客观”与“主观”对立起来加以看待与理解,因而就无法真正实现阐释社会现实的目的。在这里,一方面,我们需要明晰“初级客观性”与“次级客观性”结构性的存在,并且知道它们是实实在在地在发挥着作用。在布迪厄那里,初级客观性包括各种物质资源的分配,以及运用各种社会稀缺物品和价值观念的手段,而次级客观性则体现为各种分类体系,体现为身心两方面的图式(同上;Bourdieu,1990a);另一方面,也需要看到行动者的意识与阐释的意义是社会世界完整性的一个基本要素。而更为关键的还在于,需要意识到这两种客观性之间的同源对应关系,所以,必须要突破以上两种解读社会的方式。

进而言之,到底应该如何超越二元论的社会观呢?在早期,布迪厄就意识到,“这一根源不在于意识也不在于物事,而是存在于社会的两种状态的关系之中。也就是说,存在于以制度的形式存在的历史在物事中的客观化以及存在于以持久的性情倾向体系(我称之为习性)而存在的历史在身体中的具体化之间”(Bourdieu,1990a;1990b)。在上世纪90年代,这种表达就更为明白了,“惯习和场域是历史的两种存在状态”(布迪厄,华康德,1998:183),也就是说,社会世界既存在于习性之中,又存在于场域之中;既存在于身体之中,又存在于物事之中;既存在于主观性之中,又存在于客观性之中;既存在于初级客观性中,又存在于次级客观性中。我们将这种社会世界观称之为“二重性”的社会观,以区别于“二元论”的社会观(刘拥华,2008)。

其实,布迪厄本人并未明确使用过“二重性”这一概念,它最先由吉登斯使用并受到广泛关注,“吉登斯的结构二重性概念从根本上说在于:结构,作为规则与资源,既是人的能动作用的先决条件,也是其非预期的后果”(贝尔特,2005:111)。二重性是与二元论相对而存在的一个术语,前者指单个现象的两个面相,而与之相对应,后者则是指彼此可能存在因果关系的两个相互依赖的现象。对于二元论,吉登斯批评它们都过于贬低行动者实际拥有的认识能力(吉登斯,1998:53)。区别于古典社会学家的自然科学范式与常人方法学取向,吉登斯提出了“结构二重性”理论。“二重性”(duality)是相对“二元论”(dualism)而言的,因为在吉登斯看来,以往的社会理论都带有明显的二元化倾向,即客体主义(objectivism)和主体主义(subjectivism)的区分。“从这一角度来说,社会理论中的客体主义(objectivism)和主体主义(subjectivism)这一牢固确立的二元区分,就具有极其重要的意涵”。吉登斯的努力在于打破二元论,“我们必须从概念上把这种二元论(dualism)重新构建为某种二重性(duality),即结构的二重性,这一假设正是结构化理论的基础”(同上:39-40)。所谓“结构二重性”,是指结构同时作为自身反复组织起来的行动的中介与结果:社会系统的结构性特征并不外在于行动,而是反复不断地卷入行动的生产与再生产。“相对个人而言,结构并不是什么‘外在之物’:从某种特定的意义上来说,结构作为记忆痕迹,具体体现在各种社会实践中,‘内在于’人的活动,而不像涂尔干所说的是‘外在’的”(同上:89)。布迪厄正是从“二重性”出发来观照社会的。

(二) 场域与习性型构而成的二重性在更为根本的意义上,场域(field)和习性(habitus)概念实质上构成了一个二重性(duality)存在,这一二重性一方面是用来解释实践的,另一方面则指向了对社会世界的理解。而后一种理解,在布迪厄那里才更具根本性。这种二重性的存在,是与布迪厄所谓的“结构性同源”或“本体论契合”概念处于同一个层面上。可以说,“结构性同源”和“本体论契合”是二重性存在的根源。而信念关系以及同谋状态,可以在这一二重性中找到理解的根据。布迪厄笔下的行动者形象,其实与吉登斯所描绘的行动者有很大的区别,关键在于布迪厄通过习性概念将行动者描绘成为一种无意识的意识状态、一种适得其所的状态、一种意向性状态;而吉登斯则更倾向于将意识体现出来,表现为是一种实践意识、话语意识或无意识。在布迪厄的一系列表述中所呈现的二重性,在日常实践的涵义上,也即是在场域与习性之间的一种双向模糊的关系,使用双向模糊概念来表述这种二重性是比较恰当的。

场域概念首先是与社会概念相区别的,之所以使用场域而不是社会概念,是因为布迪厄认为,现代社会是一个高度分化的社会,并不存在一个统摄一切的社会实体,而是存在着各个有着自身特定性的小社会,也即是场域。每个场域都有着一定的自主性和规定性,发挥着制约作用。同时,场域中时时刻刻发生着斗争,相互争夺对权力的拥有和界定。居于场域之中,也就意味着接受场域所特有的信念,这也就是说,与场域的关系,就是与信念的关系。在场域中的行动,亦即是在信念支配下的行动。场域当中的行动者,基于“成员资格”意义上的一种预期来展开行动。在我们看来,行动者这样的一种预期,其实也就是对场域的一种信念,或者说基于场域关系/习性关系而存在的对场域的一种信念。它不是理性计算,也非漠然处之的,它处于布迪厄所意谓的“实践感”的状态,一种习性的状态。预期的存在,从根源上来说,是源于身体与物事在时间/空间上的本体论契合关系。换言之,只有当存在着对场域的这么一种信念,场域才能自然而然地表征自身,成其为一个界定出来的斗争领域。这种预期,是对场域关系的一种不言自明状态的体现,是对什么需要做出说明、评价等毋庸置疑的状态,对什么是可说的、什么是不可说的也是了然于胸的状态,因而,这样的实践主体,布迪厄称之为“knowing subject”,是社会学的写作方式难以把握到的形象。

这样一个场域当中的行动者形象,必须通过另外一个概念,亦即习性概念来予以明确说明。布迪厄是在研究与理论逻辑迥然有别的实践逻辑时提出习性(habitus)概念的,或者说,只能在历史和实践过程中才能深刻洞见到这一概念所涵括的行动意蕴。而这一涵括,与其说是实践逻辑的呈现,还不如说是社会意向的呈现,这才是习性概念的真正社会意蕴所在。1970年在再版《一种普通的艺术:论摄影的社会应用》(1965年首次出版)一书时,布迪厄正式引入了habitus这一概念。在1965年以及1970年的文本中,布迪厄对感知和思维模式的分析还仅仅局限于特定的具体文化实践行为中,并对其所发挥的政治性功效,亦即“正当化”功效没有给予关注。抑或可以认为,他还不是在一般性的发生学意义上来探讨心智结构作为实践的动力源泉所产生的广泛的适用性,也没有触及心智结构在实践行为当中(对外)的结构化及其(对内的)被结构化过程和后果。只是到了1979年《区隔》以及1980年《实践感》的出版,他才涉及了这一双重化过程,涉及了象征性实践的双重特性(也即实践活动的内在化和外在化)。“条件制约与特定的一类生存条件相结合,生成习性(habitus)。习性是持久的,可转换的潜在行为倾向系统,是一些有结构的结构,倾向于作为促结构化的结构发挥作用,也就是说作为实践活动和表象的生成和组织原则起作用,而由其生成和组织的实践活动和表象活动能够客观地适应于自身的意图,而不用设定有意识的目的和特地掌握达到这些目的所必需的程序,故这些实践和表象活动是客观地得到‘调节’并‘合乎规则’,而不是服从某些规则的结果,也正因为如此,它们是集体地协调一致,却又不是乐队指挥的组织作用的产物”(布迪厄,2003:80-81)。也就是说,习性是历史化的产物,是一套特定的潜在的行为倾向系统,是实践活动的组织与生成原则。由于其本身就是特定条件的产物,因而在特定条件下其能适应客观的实践意图,从而使行为活动协调一致。习性排除了任何意图和计算,“它取决于直接铭刻于现时的客观可能性——要做或不要做某事、要说或不要说某事——,取决于排除了慎重考虑而迫切要求变成现实的可能的将要到来”(同上:81)。对习性概念的强调,在布迪厄那里,并不是为了概念而谈论概念,它的主要作用在于,排除以往行动者理论当中的一些虚假问题与虚假的解决方法,以便更适当地提出或解决问题。它从行动展开的维度,或者说从过程性的角度(尤其是历史的视角和策略性视角)重新定义了行动者和行动,而这一重新定义,实质上指向的是对社会世界和行动者的重新理解,从而将社会世界的存在性意义和日常性意义、将社会世界的身体性和制度性结合在了一起。

具体而言,所谓习性,就是身体化的信念和性情倾向,更为关键的是,习性是与场域相伴存在的。在布迪厄看来,习性概念的缺失,将无法理解场域中的行动者的行为所呈现出的实践意义。场域是一个历史性的概念,是一个长期发展而形成的小社会;而习性,也是经由社会沉淀而形成的社会的身体化倾向,或者说,它们都是社会性的。更为关键的还在于,习性将场域建构为一个有意义的世界,进入一个场域,也即投入自身并不意识到是游戏的游戏,并参与竞争,从而使得这个世界充满意义。布迪厄还从权力统治的角度阐释了场域与习性概念的具体内涵,他说,在现代社会,“权力和依附关系不再直接建立在人与人之间,而是客观地建立在制度之间,也就是说建立在得到社会保证的头衔和由社会规定的职位之间,并通过这些头衔和职位,建立在生产并保证头衔、职位之社会价值的社会机制和这些社会特征在生物学个人中的分配之间”(同上:212)。布迪厄在这里进行的是历史性的分析,是与权力(直接)建立在人与人之间的社会时期相比较而得出的结论。这也是布迪厄对现代社会制度进行分析和批判的一个理论前提。而所谓的制度,也正可以理解为场域,也即经由时间流逝而存留于物事中的客观性,它是与习性(身体化倾向)相对而存在的。制度使得权力正式化、可以显现、可以辨识、可以认知,而不需要耗费大量的时间与财物。同时,制度化所产生的另外一个后果是象征性权力的持久性发挥作用。制度分析作为布迪厄社会理论中的一个极其重要的部分,是与其对权力、对支配方式的分析息息相关的,而他对制度的进一步分析乃侧重于象征权力的方面,这也是现代社会的一个基本面相,这和信念关系又直接勾联在一起了。制度的作用,具有隐蔽性功能,使人无法觉察权力关系本身及其背后的社会关系的任意性,从而使得这种任意性合法化、正式化。

由此可知,习性是社会历史在个人身体上的承受,而场域则是社会历史在制度安排上的承受,都是一种社会客观性。当习性与生成它的场域相遇,行动就呈现为“信念状态”。正是通过替代个人与社会之间的日常观照方式,而经由对习性与场域、身体化的历史与物事的历史之间关系的考察,成为了社会学考究的对象(Bourdieu,1990a:190)。而这一途径,正是达致布迪厄社会观的核心之所在。并且,经由这一途径,布迪厄才能洞察到社会结构的隐蔽之所在与所由。与此同时,从场域和习性的角度,一方面切入了对行动者微观世界的理解,这就是上面我们所提到的重新理解行动者,批判了理性选择理论;另一方面,从权力统治的角度,或者说从合法化/正当性的角度,又切入了宏观秩序问题,解释了“社会何以可能”。由此,我们亦可以看出布迪厄与M.韦伯之间的某种理论上的趋同(刘拥华,2008)。

三、二重性社会观:基于信念关系(doxa)的社会世界我们知道,在布迪厄那里,习性与场域构成了一种二重性的存在。而经由行动者的涉入以及社会实践的运作,这一过程型构了一个二重性的社会世界,这一世界既存在于身体之中,亦存在于制度之中,以二重性的形象存在和出现。在此,社会世界与行动者在二重性的基础上共存。或者说,社会世界在行动者身上的承受不但于身体中可以存留,于制度中亦有所停驻。而这一制度与身体在生存论意义上的存在,就是一种本体论意义上的契合。那么,我们需要追问的是,二重性的社会世界到底在何种意义上能够与行动者勾联起来?或者说,社会世界虽说在身体上得到了贮存,但这一贮存又是如何得以呈现的呢?进而言之,二重性社会世界中行动者的形象是什么呢?这就涉及我们对本文核心概念doxa的理解了。这一问题,说到底还是一个社会世界如何运作的问题,这一如何运作的问题,一方面涉及对doxa概念的分析,另一方面则涉及对象征权力的分析。

(一) doxa概念的脉络化辨析doxa概念是理解布迪厄社会理论的关键之处,这一概念贯穿于布迪厄社会理论的始终,尽管他并没有专门论述过这个概念。这一概念在西方哲学史上有着古老的渊源,在古希腊,寻求真理的哲人们力求探讨认识论上的、绝对的真理,且尽量排除意见(doxa)。因而,doxa被当作是与知识相对的“意见”而存在的。也就是说,doxa(意见)是与episteme(知识)相对的概念形态。在宗教的“正统”(orthodoxy)概念中,我们便可以清楚地看到这种痕迹,该词是由两个词根组成的:orthi是指真实的、正确的;doxa是指信念、信仰、教导,与orthi相对。苏格拉底就认为,真正的知识只能经由绝对的定义,也即episteme才能达致,除此之外仅仅是一些意见,也即doxa。故有学者分析,“希腊哲学主张一种处于变幻而多样的现象与存在于不变领域、坚持彻底自我同一(self-identity)领域间的对立,这种差异相当于知识(episteme)与意见(doxa)之间的差异。所谓的意见是依赖于认知主体自身的兴趣和计划,它传达出我们在日常生活当中表达的相关性和不确定性,涉及参与主体的感受性和立足点的不同。至于知识则是真正自明的真理,它与主体生命的参与或变化无关。知识是坚持存有的自我同一,在任何时空界域、任何情况和对任何人而言皆为真理”(蔡幸芝,2006)。而更为详细的分析则是将这两个概念与后来K.波普对知识论和认识论的反思结合在一起而进行的。“从古希腊巴曼尼德最早划分真理之路与意见之路,到现代推崇‘证实’标准的逻辑实证主义哲学,一直延续着一种区分‘真知’(episteme)与‘意见’(doxa)的哲学传统,不妨称之为‘认识论划分的传统’。Episteme,一方面指‘知识’,另一方面亦指由‘认识’而得到的知识,即‘真知’。换言之,这种认识论划分的精义即在于:知识被视为必须通过‘认识’才可得来的真理。在这个意义上,知识也就被严格地区别于意见,二者得以区分的标准即是否具有可错性:知识被视为对真理的占有,是确实的、绝对正确的;意见则被视为个人的幻觉或想象,可错的。正如K.波普所指出的,在这种认识论划分的传统下,‘我们被割裂成一个人的部分和一个超人的部分。人的部分即我们自己,这个部分是我们可错的意见(doxa),我们的错误和无知的根源;超人部分,如感觉或理智,是真知(episteme)的源泉,对我们具有几乎神圣的构成’。”(韩渡,2004)总之,对“知识”与“意见”的区分有其古老的哲学传统,并且还构成了西方知识论和认识论传统的一个最为基本的根源。

在早期的研究中,尤其是在阿尔及利亚以及自己家乡贝恩地区所进行的人类学研究中,布迪厄形成了两个颇为重要的概念,一个是“habitus”,一个就是“doxa”,前者笔者称之为“习性”,后者笔者称之为“信念”。“信念”是经由社会内化而在行动者心中形成的对社会世界的不容探讨和挑战的社会准则和价值的接纳,它是对“世界是什么模样”的不假思索的观念,并且构成了个人和社会群体未经批判的实际经验。在布迪厄对法律的研究中,曾经论述过,“因此,在特定的时期里,法律的地位会从‘正统’转变为‘信念’(doxa),前者指的是明确规定什么应当发生的正确信仰,后者指的是由于那些不证自明和正常的东西所引发的即刻同意。其实,信念指的就是这样一种正常状态,在这种正常状态中,规范现实得如此彻底,以至于作为强制的规范本身就无需存在”(布迪厄,1999)。在这里,信念发挥了一种规范行为的作用,从而也就遮蔽了法律(包括其他社会制度安排)的强制性因素的存在;而之所以会如此,是因为doxa被当作了主流意见或不言自明的常识,也就是众人之说了,它是根深蒂固的信仰、成见,是那些无须讨论的自明之理。

因为doxa是自明的,所以理性无法超越它,它往往在理性之外发挥作用。而这个世界的持存(这种持存主要体现为与doxa相关的涵义,在广义上讲,它又是与日常经验相涉的),则是理性所无能为力的,而必须借助理性之外的力量,这便是信念,或者说习性。理性可以引发“决定相信”这一事实,但问题是如何可能过渡到持久相信,这是理性所无法解决的,而必须在理性之外寻求原委,这是帕斯卡尔的问题。“……得到证明的事物是何其之少!证据只能说服精神。我们之最有力、最实际的证据来自习惯:习惯影响自动机(automate),而后者带动精神,且不用它作出思考。……因此是习惯使我们信以为是;……总之,精神一旦明白真理之所在,就需要求助于习惯,以便我们充满和染上这一随时都可能摆脱我们的‘相信’;同时如果遇事都要出示证据,那实在是过于麻烦。必须获得一种更为方便的相信,即习惯造成的相信。……故必须使我们的两个部件都相信:一是通过理据使精神相信,这只需精神在一生中看到理据一次即可;另一个是借助习惯使自动机相信,不允许它倾向于相反的做法。”(转布迪厄,2003:74-75)布迪厄社会理论中的行动者理论以及实践理论,尤其是对行动者“信念”的分析,受帕斯卡尔以上一段话的影响是不言而喻的。布迪厄还引用了伯纳德·威廉姆斯的论证来分析由理性作出的相信之逻辑的悖论,伯纳德·威廉姆斯(同上:7576)认为,“即使有可能决定相信p,也不可能即相信p,又相信相信p这一事实来自于相信这一决定;结果,如果要实现相信p这一决定,还必须从相信p者的记忆中抹去该决定。换言之,相信决定若要得以成立,它必须伴随着对一个决定的遗忘,也就是说免不了要决定遗忘关于相信的决定”。

那么,习性又是如何运作的呢?虽然我们可以在与场域相关的涵义上来看待习性的具体呈现过程,但更为详尽的体现还是在其人类学的研究当中。利用其在阿尔及利亚对卡比利亚柏柏尔人社会生活的人类学研究成果,布迪厄意识到在柏柏尔人的日常生活中,有一系列规束原则,它们处于意识层面之下,但却实实在在地发挥着整合日常生活的功效,其历时之长久,其功效之显著,出乎人的意料(Bourdieu,1977:159-163)。对社会世界日常行为的观察与思考,布迪厄使用了“collective rhythms”这一短语来概述集体生活所呈现的样态,这是从时间的角度来凝视社会行动,将社会行动纳入到时间的线条之中进行呈现,因而,行动(其实布迪厄更多地使用的是“实践”一词)的展开就体现为一个时间过程,时间的快慢、长短、缓急、关键与否就直接决定着行动的诸多特征。“collective rhythms”可译为“集体节奏”,这是一结构性的因素,是日常生活所遵从的对象和原则。其原因何在呢?原因在于“时间的形式和空间的结构不仅制约着社会世界的群体表象,而且也制约着群体本身”;“群体的所有划分在每一时刻都被投射进了空间时间组织当中,这一组织安排了每个类别它的位置和时间”(Bourdieu,1977:163)。也正是这些实践性的分类系统,它们作为真实社会秩序划分的转变的、误识性的形式,再生产了社会秩序本身。在布迪厄看来,所有实践性的分类系统导致了实践的运作看起来类似于“现实的神话”(realized myth),或者在黑格尔的传统意义上的“现实的道德性”(realized morality)。而所谓的“神话”或“道德性”,在布迪厄那里实际上是指向或者意味着实践的主观性方面与客观性方面的协调一致。进而,布迪厄分析指出,这样一种协调一致(reconciliation)建基于整个群体性的信念之上。

布迪厄认为,每一个既定的秩序都倾向于生产对其任意性的自然化。而在所有的生产机制中,最为重要的和最为隐蔽的机制是客观化的机会和行动者的欲求之间的辩证关系,进而可以认为,在这一辩证关系中产生出了一种“界感”(sense of limits),或者说“现实感”(sense of reality),在布迪厄这里,这种“sense”,意指的是一种“correspondence”状态,亦即社会结构和心智结构、客观阶级和内化的阶级之间的相符一致,而这又构成了对既定秩序顺从的基础。各种各样的分类系统,以其特有的逻辑,再生产了客观的阶级。从而,也在对任意性误识的基础上,再生产了权力关系。布迪厄进一步指出,“在极端的情形中,亦即,当客观秩序和主观的组织原则之间完美相符时(如在古代社会),自然和社会世界就呈现为自明性(self-evident)”(Bourdieu,1977:164)。以上所述,都表明,布迪厄思想的形成有着坚实的人类学基础。也正是布迪厄的早期阿尔及利亚的人类学研究,为他的社会世界观,包括后来的象征权力理论提供了灵感上的启迪及经验上的佐证。

在前述的分析之上,布迪厄对“doxa”概念予以了明确化“我将以上的这些经验称之为信念状态(doxa),以使之与正统或异端信念(belief)相区分,后者隐含在对差异或敌对的信念的可能性的意识和认识当中。”正是在信念的意义上,布迪厄说,思想和认知图式能够产生客观性。而要达致这种效果,则只有通过生产一种对观念的界线的误识行为;这种客观性,能够使得我们将传统的世界经历为一个“自然的世界”(natural world)和想当然的世界(taken for granted)这样的直接认受。“社会世界知识的工具,在客观性的意义上,也就是统治的工具,亦即,这一工具通过生产对社会世界的直接认受,将社会世界看作是自明的和不容置疑的,从而有助于再生产社会世界。”(Bourdieu,1977:164)也正是在这里,“doxa”所涵括的政治意涵,或者说权力关系体现出来了。而反过来,分类图式的政治功效基于信念式认受表现为隐而不彰,被忽视的权力存在,所以我们可以说,这个世界是自明的、是想当然的。被统治地位的类别如果试图使占统治地位的分类的效果失败,其行为的必然结果便是与其自身的利益(服从统治地位的分类的效果)相违背,因而,似乎除了对占统治的分类予以认受与合法化之外,别无出路。这里便充分体现出了信念关系的政治权力效应,甚至可以说,这一思径取向,是布迪厄之所以亲近M.福柯、吉登斯,而与常人方法学、现象学有所区别之所在,也是本文所侧重的方面。

(二) 信念与意见在布迪厄看来,对现存秩序的合法化(正当化)是通过各式各样的分类系统来完成的;分类系统具有神话仪式(mythico-ritual)的功能,直接对现存的秩序安排,抑或说等级制度进行合法化的整合。在论述中,布迪厄(Bourdieu,1977:165)更是特意提到了社会性的时间结构,它通过象征性地控制年龄界线从而完成了一项政治功能。对时间的利用,亦即将连续性的时间构成截取为非连续性的时间片断,从而造成了既是生物上的,也是社会上的区分。而在此同时,依赖于生物上的区分,可以达致对社会区分的合法化。社会性的区分之所以与生物性上的区分有所不同,就在于前者更多地是一种权力关系的分配,就此而言,对分类系统的掌握和控制,也就拥有了对社会群体的权力;而分类系统的运作,也就在不断地生产和再生产着既定的社会秩序安排。在认识论和知识论的意义上,去分析神话仪式表象的功效因而是远远不够的,因为这些表象不仅具有认知的涵义,更具有客观化的涵义和功能,甚至后者才是更为基础性的。“知识的理论是政治理论的一个维度,因为强加现实的构成性原则的象征权力是政治权力的一个主要的维度。而这里的现实,则尤其是指社会现实了。”(同上)

在信念关系的状态之下,过往历史(布迪厄称之为传统)的作用的表现方式是沉默的、含蓄的、未明言的,原因在于没有对之进行质疑。抑或说,对社会世界的信念关系超出了“言说”的范畴,也不需要任何的言说。在这样的情形之下,完全没有给“意见”(opinion)留下任何的余地1 (Bourdieu,1984:418),“意见”与“信念”不同,前者是一个可予争辩的、可予质疑的话语空间,它能够对既定的秩序提出不同的、同样合法的回答和陈述,后者则与之相反。或者可以说,“意见”有多寡之分,而此一意谓对信念而言则不存在。因而,布迪厄(Bourdieu,1977:168)说,“在信念关系之中所予表达的对社会世界的依从是通过对任意性的误识而形成的对合法性的绝对认知形式,因为这种依从状态无视合法性的问题,这一问题源出于对合法性的竞争,也就是源出于宣称拥有它的集团之间的冲突”。其实,布迪厄的本意不是说在信念状态下没有合法性的问题,而是说合法性问题在信念状态下被不言而喻地达致了。

1尤其对于“personal opinion”的分析,对意见生产的三种形式作了比较充分的阐释。

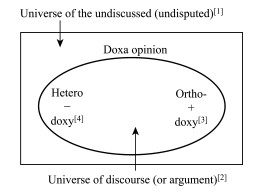

问题还不至于如此简单,其复杂性还在于,社会世界并不完全处于信念关系状态,这个社会世界处处存在着对合法性的竞争,布迪厄称此状态为“意见的世界”(the universe of opinion)。“意见的世界”,部分地是源于对社会世界依从状态的终止,或借用现象学的术语来表达就是“悬搁”(epoche),当然还不仅仅于此。当文化上的冲突,或政治、经济上的危机来临时,对信念关系的提问也就随之出现了。用布迪厄(Bourdieu,1977:168-169)的话说,“这一批判试图将不容置疑处带向可质疑处,将未明言处带向可明言处,它伴随着客观危机的情形。在这一危机当中,主观结构和客观之间的一致性被割裂,实践上的对社会世界的自明性也被破坏了”。所有这一切,布迪厄认为是对信念关系的提问所致,危机不是产生批判性话语的充分条件,但却是必要条件。他区分了两种场,一种是“意见的场”(the field of opinion),一种是“信念的场”(the field of doxa),前者存在着提问行为,后者则超越了提问,行动者仅仅按照习惯行事,而这两个场之间界限的划分是阶级斗争当中的攸关生死的地方。统治阶级和被统治阶级对于信念界限的争执成为了阶级斗争的关键之处,其定义和划界直接决定着权力关系,试用下图来说明之(参见图 1)(转引自Bourdieu,1977:168):

|

资料来源:Bourdieu,1977:18. 说明:[1]非言说的世界;[2]言说的(或论争的)世界;[3]正统的信念;[4]非正统(异端)的信念。——编者注。 图 1 布迪厄所区分的两种物的示意图 |

正统,是信念关系并不完美的替代物,它处于意见的场之中,试图恢复信念的原初状态。并且,它也只能存在于与异端的对立性的关系之中,或者说因其对立性关系而存在。“它(正统)被界定为是一套委婉话语系统,它代表了思考和言语自然以及社会世界的可被接受的方式,同时反对异端的言论并将之当作亵渎神明的行为来看待。”(同上:169)话语世界与自明性世界被界定为相对的存在,在阶级社会中,权力斗争还试图隐瞒其对话语世界的界定所作出的行为。其所作所为即是去界定能够被思考的世界与不能够被思考的世界,亦即是对现实进行界定。布迪厄对话语世界抱有一种乐观的心情,他说,“存在于(正统或异端)话语世界与信念世界——这一信念世界是在超出了言语的范畴和由于缺乏可得的话语从而无法言语的双重意义上存在的——的界线代表了最为严重的误识形式与政治意识的觉醒之间的划界”(同上:170)。在此涉及的话语世界,是与布迪厄对语言的分析密不可分的。自明性的世界也就存在于制度化的话语之中,或者说在制度性的话语中,自明性的依从得到了确证。话语具有集体性的权威,因为它能够发挥客观化的效果。在危急时刻,语言与经历之间的关系表现得最为清晰(同上)。只有经由集体赋予言语者以正当化的权力,语言才会具有权威性的力量。因而,这里的涵义直接与政治生活中的斗争相关联了。

布迪厄认为,信念的本质只有在意见场的构成中才能得到完全的揭露,因而,在这里,意见场则有可能成为解放斗争的所在地。虽然意见的场处于信念的场的包围之中,但异端和正统之间的斗争则有可能成为政治觉悟的必经之途。当然,被统治阶级只有拥有反对现实主义的物质的和象征的手段时,才能揭示社会世界任意性的基础。

(三) 信念与场域通过前述分析,我们已经知道,在与一个场域的从属关系中,信念状态是一个基本因素。那么,布迪厄笔下的行动者到底是什么呢?布迪厄曾用游戏和幻像(illusion)两个概念来对行动者的形象进行说明。行动者进行实践活动,也即参与游戏,他被一定的物事所吸引。但这里的吸引不是理性行动意义上的算计活动。“所谓幻象[像],是一种心神的投入,投入游戏,又被游戏牵着鼻子走。”(布迪厄,华康德,1998:167)幻像,其含义开始是用interest来指代的;只是到了后来,布迪厄才开始使用illusion这一词语(Bourdieu,1990a:87-93)。它的对立面是如同斯多噶学派所追求的心定神闲(ataraxy,源于ataraxia,就是不为外物所扰的状态)。而这种心定神闲,也就是布迪厄所批判的漠然状态,“漠然是一种价值论上的状态;是一种伦理上的不偏不倚的状态;它还是一种知识上的状态,众人注目之事,我却无力辨别”。行动者被幻像所牵引,进入到游戏当中。“而所谓(我对某种社会游戏)产生兴趣,有切身利害之感,就是说认为这一特定的社会游戏对我来说,它的内在过程关系重大,在这一游戏中人们争夺的目标是重要的(important和interest具有相同的语源),是值得去追求的,所以我要努力去应付这一游戏。”(布迪厄,华康德,1998:158)

这样的行动者是存在于习性与场域之间的实践着的行动者,行动者存在于这个社会世界当中,而以身体方式存在着的习性,包含了这个世界的一部分。当行动者身体化的习性遭遇到了产生它的社会世界时,他就会不言而喻地将这个世界看作属于自己的世界。“世界包容了我,但我能够理解它,这恰恰是因为它包容了我。”从这个意义上说,也正是这个世界创造了我,创造了我用于这个世界的思维范畴,所以它对我来说,才是不言而喻的。而这种不言而喻,被我不证自明的方式接纳了。“在惯习和场域的关系中,历史遭遇了它自身:这正像海德格尔和梅洛庞蒂所说的,在行动者和社会世界之间,形成了一种真正本体论意义上的契合。”这时,所表现出来的感受就是“适得其所”的、“恰当的意见”,不知道什么原因,也不知道过程,事情就这样发生了;未经算计,也没有意识到,也表现不出来。在古希腊智者那里,这是一种实践性知识,或者说亚里士多德意义上的“实践智慧”(phronesis),也可比作柏拉图所说的“正统信念”(orthe doxa)(同上:172-173)。这才是布迪厄所阐发的行动的原初状态,这种考察,基本上是以一种具有社会学基础的现象学方式进行的。

行动者与社会世界之间的关系,是一种特定的“信念关系”(doxa)。doxa所表征的是一种行动者对社会世界的不言而喻的接纳关系。而经由这种信念式关系,行动者在社会世界中所体现的行动逻辑,布迪厄称之为“实践感”。这种意义上的“逻辑”,是没有逻辑的逻辑,它不是推理意义上的逻辑,它处于逻辑与非逻辑之间。这么一种逻辑,并非是理论意义上的逻辑,但也并非意味着实践没有逻辑,而只是一种可以提炼到特定程度的逻辑,超出这个程度,其逻辑就会失去实践意义。“必须承认,实践有一种逻辑,一种不是逻辑的逻辑,这样才不至于过多地要求实践给出它所不能给出的逻辑。”(布迪厄,2003:133)

四、身体、合法化与象征权力策略倘若说,我们对社会世界的关注是从一种二重性的角度来进行的话,那么,在其应有之义中,身体便进入了我们的视野。而这种进入,在更为恰当的意义上,是一种本体论上的社会世界与行动者的共存关系。身体不仅仅只是一个生物现象。当代社会学理论,尤其是上个世纪80年代以来的社会理论中,随着女性主义思潮的兴起,对身体关注的兴趣越来越浓厚,成为当代社会理论脉络中蔚为可观的一个方面。其研究的指向表现在,“要将身体社会学联系到更广泛的对于伦理学和政治学方面的关注,特别是把有关人权的研究定位在身体体现社会学中”(特纳,2003:578)。与此相对应的是,在此之前,身体一直处于沉寂状态。长期以来,身体是作为一个剩余概念而存在着的,C.席林将此现象称之为“缺席在场”(absent presence)(参见李康,1997)。

布迪厄对身体的关注,依然采纳了经典社会学中的相关论述,比如他从马克思那里采用了社会阶级与社会关系再生产的观点,从M.韦伯那里采用了确立地位群体的特定生活方式和声望分配的视角,从涂尔干那里则借鉴了原始分类之认知功能与功能方面的研究1 (同上)。按照布迪厄的见解,身体呈现为一种文化资本的形式,文化资本通过身体的形式时时在制造着差别,教育即在于培育规范内化的身体,从而再生产出社会规范。因此,社会的生产和再生产就集中于身体之上了,而从这一思路则直接导向了布迪厄的政治哲学,这与M.福柯的思路是一致的。M.福柯所论述的身体,是权力话语的源地和中介,因此,他所关注的不再是国家或者个体,而是“政治体”(body politics),这一“政治体”为权力和知识关系服务。权力关系进入了身体内部,控制着身体的表现,这种微观权力形式才是M.福柯侧重的方面。

1而在布迪厄(Bourdieu,1990a:190)那里,身体直接与社会世界的呈现相关联,“身体存在于社会世界当中,社会世界亦存在于身体当中。学习过程中所获致的社会世界的身体化是社会世界存在的前提基础,社会世界通过成功的社会性行为以及日常经历(这一经历将社会世界当作完全自然的存在去看待),由此而被设定和预设”。我们甚至可以在“incorporation”这一概念中找到身体与社会世界关联之所在,这一概念的本意是“结合”“成为整体”“吸纳进来”“成为一员”等等意思,布迪厄在这里则使用它来表示社会世界存在于身体之中这一情形,可谓是很贴恰的。

我们知道,前述对习性的分析就是建立在习性的身体性之上的,或者说,作为行为的意向性,内含于身体之中,因此,对习性概念的理解就离不开对身体概念的关注。这个世界一方面寄居在制度形式中,另一方面寄居在身体形式中,这构成了对社会世界或者说对实践的二重性的解读。正是因为身体被纳入到了布迪厄的社会理论中,他才有可能对实践感进行分析,实践感是一种身心投入的游戏,身体就沉浸在游戏世界中而不可自拔。在这个意义上,实践感就是身体感。而更为关键性的地方还在于,身体涵括了对社会世界结构的意识,社会结构通过内化进入到了身体当中,身心在此统一起来。对世界的观照,就因为其观照原则和社会结构的同源性而呈现出了“自然世界”的景象。这里,便是权力关系和象征权力的问题了,便是布迪厄和M.福柯共同的论域了。正是在这里,权力和身体勾联起来,且是在象征的意味上进行的。甚至可以说,在象征的仪式中,身体比意识更为重要。象征关系的存在,身体是一个不可或缺的环节。布迪厄对现代社会的分析,对场域的关注,身体始终是一个绕不过去的意象。这也就是为什么布迪厄对习性(habitus)概念的强调先期偏于心智,后期则偏于身体的原因了。

身体即可呈现为主动性,亦可呈现为被动性,因而,它构成了解放的源头。它受社会位置的限制,却又未被完全限制,这便是布迪厄所谓的“建构主义的结构主义”(constructive structuralism)的一个意味。所以,身体作为对社会世界的认知框架(这主要集中在习性概念的含义上),一方面受制于社会历史条件,另一方面亦可对社会世界进行重新的排列,构成新世界(worldmaking)。由此,布迪厄的政治解放在这里展现出它的可能性。从这里也可以看出,M.福柯从道德性和技术来谈论的身体,在布迪厄这里则主要是从习性或者说社会位置来进行的,这可以在disposition / position这两个相互关涉的概念中得到深刻的启发。

从身体中发现解放到底意味着什么呢?现代社会的斗争已经不再是资产阶级和无产阶级之间的直接武力冲突,而是进行着一系列的象征性斗争。象征性斗争必然体现在身体之上,这也就是为什么布迪厄在Distinction中对身体如此重视的原因,更进一步而言,正是身体或者说通过身体社会进行着区隔,象征斗争在身体之上更为容易得到自然化和永恒化。但是,在社会世界中,位置结构的相似性使得解放运动和意识有可能在象征性斗争中体现出来。“可见,布迪厄对‘象征斗争’的效度是从两方面来观察,一方面是是否能够形成宏观的社会运动;另一方面是拥有文化资本者的自我反省,时时以‘反身社会学(reflexive sociology)的分析检验自己的象征权力的不当扩张所形成的新的普遍全称命题(universalism)的独占和垄断。’” 1

1在布迪厄那里,习性构成了一种持续性的进入世界的方式,从而使得与这个世界没有任何客观化的距离,是永恒性的在场(present)。“在这个世界中,他感觉轻松自如,这是因为这个世界以习性的形式存在与他之中。”所以,我们说,习性就是身体化的倾向,社会世界将其自身铭刻于身体当中,最严厉的社会禁令所针对的不是思维,而是身体。就此,布迪厄(Bourdieu,2000:138-151)进一步阐述道:行动的原则存在于社会的两种状态的契合之中,也即身体化的历史(history in bodies)和物事的历史(history in things)的契合(complicity)之中。

我们可以从身体视角中发现社会秩序的可能性,当身体与习性,或者说身体与集体历史、社会位置勾联在一起时,一种宏观社会的图景就可以从身体中推演出来。换言之,身体本身就构成了一个完整的小世界,这便是在梅洛-庞蒂意义上的主体,他说,“真实的主体并非意识本身,而是存在,或通过一具肉体存有于这个世界”(参见米勒,1995:69)。而在布迪厄那里,身体所意涵的行动的意向性则直接与社会世界进行着“同谋”,或者说,社会世界秩序就在这一同谋中得以实现。身体不仅包含着客观限定性,同时也是认知的框架,这一框架本身与社会世界的客观结构存在着对应性关系。这样,对统治或者说政治的合法性问题就可以在身体的内在性中得到说明,因而,身体就是一种政治性的存在了。而且,这一同谋过程所造成的是一种象征性权力政治的现实,所以,在这里,身体、合法性与象征性权力是紧密勾联在一起的。

在20世纪70年代之前,布迪厄对“合法化”概念并没有给予足够的深入思考,而进入70年代,尤其是70年代中后期以来,“合法化”概念成为象征性实践活动中的至关重要的环节,因为合法化“是关系到个人与社会的客观实践活动的性质及功能的极为重要的因素,是进一步揭示文化活动中的象征性实践的社会区分化功能的关键,也是揭示象征性实践具有社会‘权利’分割及再分配的性质的中心问题”(高宣扬,2005:812)。

布迪厄是在一个非常广义的层面上使用“正当性”(legitimacy) / “合法化”(legitimation)的,但其间却有一个核心的意旨,即“成其为所是”便是“正当”。这一“成其为所是”在认知上便表现为分类和评价的内在图式系统,在日常实践的层面上则呈现为各种互不相同却井然有序的生活风格(life-style)。在场域的斗争中,其正当性赋予则主要是通过对定义(尤其是对资本的效用)的争夺,或者说强加某种正当化定义的权力来实现的。在更抽象的意义上,心智结构与社会结构的本体论契合则将这一问题消解于无形之中。在此意义上,有关正当化的斗争,按布迪厄的解释,便是一象征性斗争。“对经济或文化商品的份额所展开的斗争,与此同时也就是针对以分类化商品或实践的形式所表现出来的适当的与众不同的符号象征斗争,或者是为保存或推翻这些与众不同的财产的分类原则的象征斗争。”(Bourdieu,1984:249)因而,在生活风格的空间中,象征斗争所针对的便是强加正当化生活风格的权力。质言之,正当化的过程,也即是社会区隔行为的运作和自然化过程。

与M.韦伯、哈贝马斯等人对合法化的分析相关,布迪厄也是在询问一种社会秩序的可能性时涉及这一题域的,在布迪厄的分析脉络中,依稀可以透视到M.韦伯的影子。但是,布迪厄不是从意识的层面来谈论合法化问题,也就是说,他排斥了某种主体哲学的诉求,而是从身体、从无意识的角度来探讨合法化问题。与M.韦伯对正当性的认识相区别,布迪厄认为正当性的认知并非一清晰的自由行为,而是根基于身体化的结构(实践图式)与客观结构之间的无中介的一致性(Bourdieu,2000:177)。1既然是从身体的视角入手,那么,在这里行动者的形象就不可避免地会纳入到对合法化问题的追问中来。而对合法化问题的追问,在身体的承受当中,意味着进入身体的权力关系在这之间尽情展开和演绎,存在于身体之间的或者说心智之间的权力关系,是一种基于特定位置的被内化的社会关系,身体体现和运作着这些权力关系。由于身体与社会世界之间的某种接纳和包容关系,也就是说社会结构和心智结构之间的本体论契合关系的存在,使得经由身体而运作的权力关系实质上乃是一种象征权力关系,身体在这里成为了社会转换的机制和中介。由此,象征权力的运作便使得合法化问题演变为无意识之下而实现的问题,这是象征的固有之义。就此而言,社会世界的秩序并非如我们所想象的那样,是通过某种人为努力的结果,正如布迪厄说的那样,“社会秩序的合法性不是……深谋远虑、目标明确的宣传或符号哄骗的产物;毋宁说,它来自这样的一个事实,即行动者面对社会世界的客观结构所运用的感知和评价的结构,正是社会世界客观结构的产物,并且,这种感知和评价的结构倾向于将世界视为不言自明的”2 (Bourdieu,1989)。而这正印证着身体在社会世界中作为行动源头的现实,它替代了意识,而是以无意识的形式驱动着社会行动,再生产着这些行动的社会条件。

1所以布迪厄始终坚持“除了将身体以及身体化过程置于分析的中心,否则,我们将不可能真正地去描述行动者与这个世界之间的关系”(Bourdieu,2000:182-183)。那么,在布迪厄那里,什么是社会秩序呢?他认为,“社会秩序首先呈现为一节律、一节奏。遭遇社会世界,首要的就是去尊重它的节律,与它保持步伐,而不是掉链子(Bourdieu,1979:27-28)”。从这里明显地体现出了社会秩序与身体之间的勾联。

2这里的分析就直接与habitus相关联了,habitus作为观照和划分的适用性原则,是这个世界的结构和趋势结合的产物,因此,它能够大致地接受这个世界并根据这个的结构来调整自身。这样的行动,首先是将这个世界当作是有意义的世界来加以对待的。在这个意义上讲,这是准身体式的(quasibodily)实践运作(Bourdieu,2000:139)。所以说,“与世界的关系是一种在场的关系,一种存在的关系,从属于这个世界的意义上而言,我们被这个世界所占有,这样的关系,不是主体(agent)也非客体(object)所假定的那样”(同上:141)。

在这里,就很明显地体现出了社会世界的二重性与合法化之间的关联,二重性一方面是指身体的,另一方面又是指制度场域的。社会世界寄居于身体之中,也就意味着身体化的倾向体现着与社会世界的现实客观结构之间的契合性,而制度场域则经由仪式化的行为,表征着对社会世界的认受。就此而论,统治的合法化就在习性与场域之间、在身体与物事之间的双向模糊关系中得到了实现,这是一种在不经意间而实现的,布迪厄多次刻意强调的就是这一点。而就习性与场域之间、身体与物事之间的关系,布迪厄既以“实践感”、“游戏感”概念来表示,也通过doxa概念来深入说明社会世界的底蕴,这些都与我们对合法化行为的理解是密切相关的。所以,国家权力的运作,一般而言都是作为象征权力而进行的,也即它试图在否定性中肯定自身,这是现代国家作为一种政治组织所具有的特定功效。布迪厄认为,在权力的合法化过程中,统治者总是玩弄“循环因果性”的逻辑,使合法化的确立与某种客观的“自律性”相关联(参见高宣扬,2004:190)。权力的正当化过程是一种“圣化”过程,即通过被承认的、法定的“祝圣者”的象征性行为,统治者被赋予了象征性的合法性。而在权力的运作中,被支配者感觉不到这是支配,这种委婉手法的运用,反而可能使得被支配者们感受到一种恩惠,此时,权力或统治的有效性与合法性就被深深地内化了、被认受了。

象征权力,之所以能以非直接暴力的、自然的形式发挥作用,其原因就在于行动者对社会世界的信念关系,而这一信念关系又经由身体而进行运作。“行动者面对社会世界的客观结构所运用的感知和评判的结构,就是社会世界的客观结构的产物。并且,这种感知评判的结构倾向于将社会世界看作是不言自明的。”(Bourdieu,1989)进而,布迪厄分析道,“所以,可以更严格地说:社会行动者是有认知能力的行动者(konwing agent),甚至在他们受制于社会决定机制时,他们也可以通过形塑那些决定他们的社会机制,对这些机制的效力‘尽’自己的一份力。而且,几乎总是在各种决定因素和将人们构成社会行动者的那些感知范畴之间的‘吻合’关系中,才产生了支配的效果”(布迪厄,华康德,1998:221-222)。在布迪厄看来,这才是支配的真相所在,也是现代社会的一个基本的面相。这样的一种支配形式,布迪厄就称之为“象征权力”、“符号权力”或“符号暴力”等等。“符号暴力就是:在一个社会行动者本身合谋的基础上,施加在他身上的暴力。”(同上:221)“符号权力通过陈述某个被给予之物来构成它,通过影响世界的表象来影响世界。”(同上:196)这里的关键之处在于,行动者需要认识到别的行动者所具有的各种各样的制度化的“身份”,“象征权力”才能产生。虽然在布迪厄看来,这样的认识,本身就是一种误识(misrecognition)。所谓“误识”是指,“社会行动者对那些施加在他们身上的暴力,恰恰并不领会那是一种暴力,反而认可了这种暴力”(同上:196)。在此基础上,布迪厄总结道,符号暴力是通过一种既是认识,又是误识的行为完成的,这种认识和误识的行为超出了意识和意愿的控制,或者说是隐藏在意识和意愿的深处(同上:227)。这或者说就是一种无意识,“‘无意识’……不是别的,实际上就是对历史的遗忘。历史通过将它自己生成的客观结构转为惯习所具有的那些半自然天性,从而自己炮制了对自身的忘却”(Bourdieu,1990b:56)。

因而,我们可以得出这样一个结论,社会世界的合法性问题就在于要使得象征权力能够得到不断地生产和再生产。只有如此,社会权力才能够在象征性的掩护之下以正当之名行使,否则,这个世界就难以按照正统的意愿进行整合。而象征性权力的生产和再生产,在布迪厄那里,还主要是通过如同仪式一般的学校教育进行的。国家在这一过程中,发挥着不可替代的作用。布迪厄对国家的分析始终是与对象征权力的关注相勾联的。通过分析,布迪厄的结论是,“当代的专家统治”是穿袍贵族(noblesse de robe)“在结构上的(有时甚至还是血统上的)继承人”,他们“通过创造国家来创造(作为一个法人团体的)自身”。在布迪厄晚期的研究工作中,对国家的思考一直占据着突出的位置,在这一系列的考察中,“国家被视为符号暴力集权化的组织表现方式”,或者说是“确保各种私人占有形式的物质资源和符号资源的公共宝库”。在1991年布迪厄与华康德合作撰写的一篇文章中,他们对国家的观点进行了总结式的阐述,其基本观点如下,“归根结底,国家是符号权力的集大成者,它成就了许多神圣化仪式,诸如授予一项学位、一位身份证、一件证书——所有这些仪式,都被一种权威的授权所有者用来制定一个人就是她在仪式上被展现的那种身份,这样就公开地确定她是什么,她必须是什么。正是国家,作为神圣化仪式的储备银行,颁布并确保了这些神圣化的仪式,将其赐予了仪式所波及的那些人,而且在某种意义上,通过国家合法代表的代理活动,推行了这些仪式。因此,我对韦伯的名言加以改动,使它更具一般性,我认为:国家就是垄断的所有者,不仅垄断着合法的有形暴力,而且同样垄断了合法的符号暴力”(布迪厄,华康德,1998:300-301)。

制度化的作用是神奇的,“是一种能够从虚无中创造出差异的社会巫术行为,它是一种‘理由充分的欺骗’,是一种象征性的强制,但是这种强制从根本上来说是实际的”。是对任意性界线的神圣化和合法化,或者是自然化,它是经由促进对界线的误识和承认,鼓励将其认可为合法的而做到的。“建立制度,在此例中就是使之神圣化,即认可并且使事物的一种特殊状态或者一种既定的秩序神圣化,以与宪法这一词以其法律与政治含义所作的完全相同的方法。授权是通过使之家喻户晓和得到认可,而使差别受到承认和尊崇;它包括使其作为一种社会区别而存在,并为被授权的代理人和所有其他人如此认识和认可。”“设立制度,即指定一种本质,一种能力,也就是强加一种权力,一种以这样的存在(或者将这样存在)为义务的权力。”“设立制度,即给予一种社会界定,一种认同,也就是强加了边界。”1 (布尔迪厄,2005:100-102)这也就是“是贵族就得行为高尚”的本意所在。

1制度所达致的区分功能,只有当这一功能的效果转化为一种“实践感”状态,才能实现正当化社会秩序的目的。所以,布迪厄强调,实践感,也是一种“区隔感”(the sense of distinction),当然,这一“区隔感”也就是社会分类(social classification)(Bourdieu,1984:260-266)。正是在这里,布迪厄对文化消费的分析专注于它所发挥的正当化社会区分的功能,文化消费否认神圣的文化之间的现实性,而关注于世俗文化认同。就此而言,文化消费,也即是去看的能力发挥了知识或观念的功能,也即是说,知识或观念可以去命名可见的事物,从而使它们成为感知的对象(同上:2-7)。.

五、场域观念与理性的政治前景与学究眼光的决裂就意味着布迪厄试图发展出一门基于实践与反思的社会学理论,从而可以真实地将社会意象纳入到社会学理论当中去,使得社会学理论的理论逻辑与实践逻辑之间构成双向的限定性关系。而社会学研究,作为科学理性的一种行为,目的并非指向实践本身,而是指涉一种社会分析。场域的概念使我们意识到,科学研究以及实践行为本身就是与域场相关的。这种相关性就是一种“社会承受”,或者说体现在习性当中的历史、时间与资本构成。只有将社会学研究定基于一种社会分析行为,它的科学理性与政治前景才能得到合乎逻辑的阐释。换言之,生存于这个社会世界,与这个社会世界的信念关系便无处不在。社会科学,尤其是社会学的难以回避的任务就在于祛魅。它力图将制度性结构呈现出来,从而使人认识到自身的处境,只有有所意识,才能有所改变。而这就只有依凭于理性的运用了。

布迪厄以场域的概念所展开的社会分析是非常具有创意的地方,在一般的意义上,总是将场域、习性、资本等概念看作是对二元对立观念的一种实质性超越的概念性工具,但在更为本质的意义上,场域概念与社会分析与反思社会学紧密相关。将场域概念作为社会分析的一个向度,不是说要回到“实践本身”,也不是说在进行分析的时候将之作为情境化的产物来对待,而是要深刻地意识到,社会学家所使用的基本概念以及社会学家本人“与场域相关”的涵义。这么一种认识论取向,实际上是意识到这样一个事实:“社会学家对本学科科学性的确认实际上是与在其中展开科学实践的场域相关的”1 (Bourdieu,1991)。如此来使用与思考布迪厄提出的“场域”概念,就使得反思社会学非常明显地将反思的对象指向了自身(场域),并且有可能在象征暴力、权力场域的压制之下,首先寻求自身的自主性与独立性。而这又是社会学作为解放的工具的前提条件。并且,尤为重要的是,布迪厄将学术场域当作了科学理性的问题来加以分析。而这一思路也是直接与场域作为一种概念手段的功效相联系的,这一功效主要表现在创新建构对象的方式之上,也即,使得我们时刻不要忘记,我们所研究的对象处于一个关系网络之中而同时又要使这一对象能够从关系网络中凸现出来。对客观对象化的主体进行的思考,也即是一种针对学术场域的研究所开展的社会分析,最为容易被误解为无情的行为。这是开展社会分析的尴尬之处,然而又是不得不为之的行为。社会在研究者身上也有它的“承受”(weight),就可能会以“学究眼光”方式体现出来。这当然和研究者在场域中的位置、地位、出身、阶级等相关。科学惯习的形成也是一个历史的过程。在这里,另外的一个问题便是,如何使得社会分析在社会学研究和认识论上双向展开,这可能是一个关键性的地方。

1布迪厄曾借用了帕累托的一个术语“doxosophers”来形容知识界中参与争辩的知识分子,这一术语表达的意思是指这些知识分子在没有明确自身场域位置的情形下所表现出来的对现实政治的维护功能,他们仅仅只是一些技术专家。而社会学家与“doxosophers”相反,他们质问那些自明性的事物。所以,我们就不难理解,当有人追问布迪厄他是不是将社会学家们置于哲学家的地位时,他竟然没有加以反对(Bourdieu,1998:7-8)。

所以,场域概念的提出,不仅仅只是一种实质性的分析工具,在布迪厄那里,它还具有更为深远的意义,这一意义是与布迪厄所倡导的反思社会学相关联的。最为关键的事实是,布迪厄认为,社会学家对本学科的科学性认识实际上是与科学实践的场域相关的。这句话富有深意,仔细思量,实际上,在这一表述中,布迪厄一方面将科学研究当作实践来加以对象化;另一方面,这一对象化所指向的是对社会学研究进行社会分析。而这一切,无不与布迪厄所积极倡导的反思社会学息息相关。场域概念的重要性在这里可见端倪。

正如布迪厄本人所说的那样,场域观念的作用就在于,它“乃是一种概念手段,浓缩地表现了构建对象的方式,这种构建方式可以用来指导研究中所有的实践选择,或确定它们的方向。它的作用可以被看作是一种唤起记忆的记号:它告诉我,我必须在研究的每一个阶段都确信,我所构建的对象并未陷入赋予它最独特性质的关系网络而不能从中凸现出来。场域的观念提醒我们,只要一涉及方法,第一条必须考虑的准则就是要求我们利用一切可以利用的手段,想方设法抗拒我们骨子里那种实体主义的方式来思考社会世界的基本倾向”1 (布迪厄,华康德,1998:346-347)。因而,场域的价值就在于促成了一种建构对象的方式,使得研究者们在进行研究的过程中需要不断地重新设想。

1如索绪尔所说的“The Point of View Creates The Object”,即观察的立足点产生了研究的对象,这亦充分说明了研究对象是被建构出来的(参见Bourdieu Chamboredon& Passeron. 1991:33)。

在布迪厄看来,真正的认识论是对科学图式发挥作用所依凭的社会条件的知识,那么,就此而言,纯粹的认识论就只有伴之以对这些社会条件的社会批判,才能不至于陷入困境。这样一来,社会分析就需要在认识论的层面展开,反思社会学在这个意义上也就是对认识论之社会条件的反思。或许我们可以追问一句,布迪厄为什么如此强调社会分析呢?关键之处在于,布迪厄试图避免,在自己的社会学实践中成为社会力量的玩偶,也即成为一种象征暴力的同谋。在此意义上的反思,即具有科学方面的效应,也具有政治方面的效应,并且科学效应反过来又产生了政治效应,两者彼此依赖。

社会学作为科学的分析,目的在于揭示社会结构性原则,从表象进入到内在的层面,使深陷关系网络中的人有所意识并作出行动。因此科学就不仅给我们提供了理解社会的手段,还促使我们去改变。就此而言,我们也就没有理由为自己进行辩护,没有理由回避责任,尤其是道德责任。“相反,要想充分理解那些机制,就要求人将责任同自己的自由联系在一起,坚决抵制怯懦与懈怠的行为。既反对自己身上和他人身上的逃避与冷漠,也反对盲目遵奉和屈从。因为正是这种盲目遵奉和屈从的做法使人无原则地屈服或干脆同流合污。”(波丢,2006:15)

六、结语:沉默的千言万语不能遗忘,便得去追溯;存有历史,所以不同的世界一并涌入。这个一并涌入的社会世界,于我,意味着什么呢?而我,承受着一并涌入的世界,又意味着什么呢?毕竟,我们不是清醒透彻的上帝,也不是漠然淡定的犬儒般的智者。我们总归还是处于一场游戏之中,我们把持着这游戏,又被这游戏所把持。游戏,针对赌注而展开,这一赌注便是存在的正当性。我们自以为熟悉游戏,因为我们参与其中,这一参与又似乎游刃有余。我们自以为我们是自己的主人,这一世界因我而存在,但正是在这一参与中,在对赌注的斗争中,我们在认可、在认知、在潜意识中去迎合这社会世界的种种要求。我们所作的,正是这世界所需求的,我们所实现的,正是这世界本身。这一切皆在于,历史以习性的方式构成了一种持续性的进入世界的途径,从而使得与这个世界没有任何客观化的距离,是永恒性的在场(present)。涂尔干说,社会便是上帝,布迪厄接着说,一切都在于社会。

但是,如何进入对社会的研究却存在着极大的分歧,我之所在便是社会之所在,社会围绕着我,我如何可能脱身而去、一去而不复返?一方面,空泛地谈论社会,这一谈论方式将概念完全抽象,没有触及行动者的区别以及行动世界的意义,因而无法提供观照社会的有效方式;另一方面,对社会世界的讨论,也要意识到,我们的知识和讨论存在着根本性前提,这一前提直接关涉我们对社会世界的洞察,也关涉我们概念的有效性。在布迪厄那里,这一问式以及对以上两种倾向的警惕,则构成了他全部理论的线索和源头。所谓的参与性对象化以及社会学的社会学,核心在于去除社会之于我的利益,从这之中脱身而出,在这一脱身而出的与对象的距离中观看世界万象。社会学家们所实现的这一形象,无疑是一种最为彻底的自我指涉和反思。

社会世界于我,亦即是社会世界在我身上的“承受”,这一问题本来不是一个新颖的问题,在人类学研究以及意识形态理论当中,都可以见到。然而,布迪厄通过赋予这一问题以政治性的蕴含,从而阐述了现代社会的象征形式以及社会学的内在限度和科学场域理性的政治前景。他一方面从二元论中脱身而出,另一方面则在此基础上实现了他对社会世界二重性的分析。在他那里,社会世界既存在于身体当中,也即习性中,也存在于物事当中,即场域中,就此,社会世界以二重性的形象存在。而也正是在这里,布迪厄实现了将社会学的研究对象从“社会与个人”的关系设问,转变为“场域与习性”的关系设问。对“何谓社会”的回答,直接从一种二元论的范式过渡到二重性的阐释。

在文中,笔者的分析是经由对“doxa”概念的详尽阐述,以及对它在布迪厄社会理论当中,尤其是在社会世界的二重性当中的连接作用的分析为主线条而展开本文的陈述的。社会世界将它最贵重的东西贮存在行动者的身体当中,以习性的形式所体现出来的行动的意向性实质是对社会世界的一种前反思性接受所产生的行动的潜意识。当习性遭遇到产生它的场域,这一遭遇便是布迪厄所谓的一种心智结构与社会结构的本体论契合。在其间,社会世界被认为是不证自明的、是自然而然的。那么,正是在这里,社会世界经由对社会结构内化的心智结构,这一结构主要是指分类图式、思维方式等内容,而实现了自身的正当化。而这一本体论契合,也构成了象征性强加意义和象征的前提性条件,亦即是象征权力和象征暴力实现的条件。本文对分类图式的分析,是直接从涂尔干出发的,并在这一脉络中寻求他们之间的异同。

因而,在布迪厄那里,这一社会世界是沉默不语的。它之所以沉默不语,不意味着它无所作为,恰恰相反,这一沉默代表着千言万语。抑或可以说,这一沉默,是社会世界支配的最高形式。由此说来,社会学的任务便凸现了出来,它旨在揭示这一沉默下的社会机制的运作,并使得这一揭示可能成为解放的知识工具。所以,社会学所指向的是解放。在这里,布迪厄对这一沉默不语的分析,最直接的还是回溯到了对实践感的陈述,尤其是对教育与文化和社会生产/再生产问题的关注。这一关注的目的即在于追溯历史的记忆,引回到对历史的意识状态,使得我们从无意识中脱身为有意识。就此,我们才说,布迪厄所展开的是一种唯物主义人类学的研究。布迪厄因此而提出了他全新的思考政治哲学的路径,即“政治哲学的最为基本性的问题只有当它回到对世俗的学习和教养的社会学洞察,才能被提出,并真正地加以解决。”因而,“对性情倾向学习和接受的分析导向了对政治秩序特定历史原则的思考。”由此可见,布迪厄对实践行为的研究指向的是政治与解放之途,抑或说对权力的社会学考究,从而将社会学研究转变为一种社会分析行为。

我们从这里,正可以看到布迪厄与米尔斯等人的共同努力之处,或者说,结构性分析在他们那里的核心性地位。现代性社会理论对于勾画现代性社会结构之下现代人的处境有强烈的愿望,这是一个问题化的过程,或说表述问题的过程。只有首先将之呈现为一个理论性的问题,解决才有可能性。这还不是关键的,更为关键的是,社会科学的困境或许也正在这里,也即它没有能力也没有这种将之表述成社会科学研究问题的诉求。因为,将时代性的焦虑与漠然与社会性的结构勾连起来不是一件轻而易举的事情,或许正如布迪厄所言的那样,我们对于我们社会具有一种不言自明的信念(doxa),它的正当性是无需用话语形式来加以说明的。布迪厄对社会学的定位也即试图打破这一不作为。那么社会科学一方面要揭示社会结构性因素存在与起作用的方式,另外一方面要阐明何种生活是一种德性的生活,给人以希望与憧憬。以此来反观社会科学,它的工具性意义就非常明显了,它所具有的政治性功效也就十分显著了,或者可以说,这是一种M.福柯意义上的反向的“知识/权力”关系。

哈维尔1975年在《给胡萨克的公开信》中说过这样的话,“如果生命不能被永远消灭,则历史同样也不能被完全阻止。在惯性和假象的深层底下,一条秘密的小河仍在慢慢流淌,缓慢而不为人注意的在侵蚀这深层:这可能是一个很长的过程,但终有一天它会发生:那深层会开始断裂”。用以上这段话来结束本文,或许正切合了布迪厄本人的意愿:因为他才是一个真正的不随波逐流的灵魂,他的理论才是一种真正的辛辣的批判意识……

贝尔特, 帕特里克.2005.二十世纪的社会理论[M].上海译文出版社.

|

布迪厄.1999.法律的力量: 迈向司法场域的社会学[J].强世功, 译.北大法律评论(2).

|

——.2002.男性统治[M].深圳: 海天出版社版。 |

布迪厄、华康德.1998.实践与反思[M].北京: 中央编译出版社.

|

布迪厄, 皮埃尔.2003.实践感[M].南京: 译林出版社.

|

波丢, P.2006.人: 学术者[M].贵阳: 贵州出版集团.

|

布尔迪厄.1997.文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录[M].包亚明, 译.上海人民出版社.

|

布尔迪厄, P.2004.国家精英—名牌大学与群体精神[M].北京: 商务印书馆.

|

布尔迪厄, 皮埃尔.2005.言语意味着什么——语言交换的经济[M].北京: 商务印书馆.

|

蔡幸芝.[1998]2006.胡塞尔对伽利略物理学的反思.指思杂志(3).[2007-11-28].http://zhonggousixiang.com/thread-1670-1-4.html.

|

高宣扬.1997.论布尔迪厄社会理论的象征性和反思性[J].国外社会学(3).

|

——.2004.布迪厄的社会理论[M].上海: 同济大学出版社.

|

——.2005.当代社会理论(下)[M].北京: 中国人民大学出版社.

|

韩渡.2004.波普: "认识"之外的知识[OL].[2004-11-09].http://sphinx.blogchina.com/1274964.html.

|

吉登斯.1998.社会的构成——结构化理论大纲[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

——.2003.社会学方法的新规则[M].北京: 社会科学文献出版社.

|

李康.1997.身体视角: 重返"具体"的社会学[J].国外社会学(1).

|

利奇, 埃德蒙.2000.文化与交流[M].上海人民出版社.

|

刘拥华.2008.布迪厄的终生问题[J].社会学研究(4).

|

吕炳强.2001.社会世界的底蕴(下)[J].社会学研究(2).

|

米勒.1995.傅科的生死爱欲[M].台北时报文化.

|

倪梁康.1999.胡塞尔现象学概念通释[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

特纳, 布莱恩, 编.2003.社会理论指南[M].上海人民出版社.

|

王铭铭.1995.皮埃尔·布迪厄: 制度、实践与社会再生产的理论[J].国外社会学(2).

|

韦伯, 马克斯.2005.社会学的基本概念[M].桂林: 广西师范大学出版社.

|

沃斯特, 马尔科姆.2000.现代社会学理论[M].北京: 华夏出版社.

|

吴秀瑾.2006.傅科与布尔迪厄身体观之比较[OL].[2006-02-10].http://dzl.ias.fudam.edu.cn/info.asp?id=10781.

|

于海.1993.西方社会思想史[M].上海: 复旦大学出版社.

|

Bourdieu, Pierre.1977.Outline of a Theory of Practice.Cambridge: Cambridge University Press.

|

——.1979.Algeria 1960.Trans. by Richard Nice.Cambridge: Cambridge University Press.

|

——.1984.Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.Cambridge, Mass.Harvard University Press; London: Routledge and Kegan Paul.

|

——.1989."Social Space and Symbolic Power." Tran. by Loci J.D. Wacquant.Sociological Theory, Vol.7.No.1 (spring). Cambridge: Cambridge University Press.

|

——.1990a.In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology.Trans. by Matthew Adamson. Stanford, Calif: Stanford University Press.

|

——.1990b. The Logic of Practice. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

|

——.1991."The Peculiar History of Scientific Reason." Sociological Forum, No.2(Spring). The Peculiar History of Scientific Reason

|

——.1996.The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power.Trans. by Lauretta C.Clough Stanford, Calif: Stanford University Press.

|

——.1998.Acts of Resistance Against the New Myths of our Time.Translated by Richard Nice.Cambridge: Polity Press.

|

——.2000.Pascalian Mediations.Trans. by Richard Nice.Cambridge: Polity Press.

|

Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon and Jean-Claude Passeron.1991.The Craft of Sociology: Epistemologica l Preliminaries.Edited by Beate Krais.Translated by Richard Nice, Walter de Gruyter.Berlin, New York.

|

Giddens, Anthony.1993.New Rules of Sociological Method.Cambridge: Polity Press.

|

Robbins, Derek.1991.The Work of Pierre Bourdieu: Recognizing Society.Westview Press Boulder & San Francisco.

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29