改革开放三十年来,中国的经济社会领域发生了极为深刻的制度变迁,逐步由计划经济转向市场经济,由传统社会走向现代社会,由封闭社会转向开放社会。在这个大转变的过程中,经济领域的制度变革以及由此促成的经济的快速增长,在推动社会结构转型的同时,也深刻地影响了社会文化价值观念。从个体生活层面来看,物质生活的极大满足带来了对精神文化的需求,而文化需求的提升又促使电视剧等文化产品的生产和消费方式逐步趋向市场化。与改革开放同步,中国的电视领域也逐步从传统的“国有国营”的事业体制逐步转向“国家所有,企业运作”的有限市场运作。就目前而言,虽然国家政治意识形态仍保持着对电视(剧)领域的较强控制,但市场逻辑对其运作过程的影响正在逐步增强。与此同时,宏观制度背景的转变直接作用于行业内部的组织,深刻地改变了组织之间的关系,并由此促使电视剧行业的结构和秩序发生转变。本文正是基于这一考虑,以上海电视剧市场为例,初步考察了制度转型过程中市场关系的运作与行动者遵循的实践逻辑,并力图揭示基于行动者之间权力关系之上的秩序建构。

一、问题的提出:制度转型过程中的电视剧市场作为大众广为喜欢和经常收看的节目类型,电视剧在人们的文化消费中占有极为重要的地位。相关数据显示,在国内观众收看各类节目的份额构成中,电视剧的份额最大,为35%(郑维东,2006)。基于此,影视剧已经成为电视媒介竞争的焦点。从其发展历史来看,中国电视剧从1958年起步,但在此后一段时期内,由于技术和意识形态的限制而长期处于停滞状态。改革开放以来,与经济社会领域的改革、发展同步的中国电视剧的市场化也得到了进一步推进,在产量、产值、收视率等方面都得到了极大的发展,至今已经成为电视剧产量最高的国家。纵观三十年的变迁过程,中国电视剧的发展离不开电视制度的快速变迁。

正如有学者(钱蔚,1997)所指出的,1978年以来,中国电视传媒制度的变迁是一个从纯粹的政治权力领域走向“具有政治功能的公共领域”的过程。1978年以前,电视传媒制度完全是政治权力领域的一部分。20世纪80年代以来的市场化改革使得电视传媒逐渐成为一个相对独立的利益主体,开始进行不同于政治逻辑的成本效益计算。为了在新的市场环境中持续生存和发展,电视传媒必须满足市场和社会对其提出的多种要求。由此,不仅带动了电视从业人员行为规范和电视传媒公共管理体制的变化,更使得电视传媒的功能方向发生了重大变化。有学者(凌燕,2006)将国内电视台的身份转型,归纳为“从党的宣传工具向党营商业性的资讯娱乐业转变”,或曰“从党和政府的宣传部门向国营的准信息产业过渡”。无论用怎样的名词和概念对这种双重身份进行定义,都有一个核心特征,即电视既要服从市场逻辑,又要服从官方意志,政府控制与市场动力之间的紧张与张力成为中国电视的标志特征。

在这个过程中,电视节目的制作模式也发生了很大的转变。在传统的国有国营电视体制内,国家通过控制电视制作与播出单位(主要是国有电视台)的所有权并通过行政性权力来配置媒体资源,通常,这些单位隶属于各级党政机关并接受其领导;电视作品生产的受众、功能和风格定位等均由上级党政机关确定,电视制作播出单位(电视台)没有自主决定权(金冠军、郑涵,2002;邢虹文,2004);电视剧的生产制作模式基本上是由政府部门审批,电视台“自制自播”、“制播一体”,以及在不同电视台之间的“节目交换”构成了制作和播映模式。此时,无论是电视剧的生产还是消费都是处于计划调配阶段。

改革开放以来,这种国有国营的电视体制发生了一些变化,即从1992年开始,中国电视台逐步从“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”转向有限度的商业化运作,电视台在财政拨款之外,还可以通过广告获得融资,即所谓的“事业性质、企业管理”(李良荣、沈莉,1995)。伴随着电视体制的转变,中国电视事业快速扩张,电视观众对电视剧节目需求量的急剧增加,以及电视剧所产生的巨大广告效益使其经济价值得到重视,电视剧的生产和流通开始逐步走向市场化。与此同时,电视剧制作体制也出现了变化:过去,电视剧主要由国家和地方政府的电视台制作;20世纪80年代以后,逐步出现了独立的电视剧制作机构,一些经过国家广播电影电视(以下简称广电)管理部门批准的民营制作公司也可以制作和发行电视剧(尹鸿,2001);90年代中后期以来,随着电视行业中“制播分离”(commission)1改革的推进,使“电视节目制作业的竞争获得了一定的市场空间。在制播合一的模式下艰难生存的社会电视内容制作和提供机构,也可能获得更广阔的生存和发展空间”(尹鸿、李德刚,2004)。与此同时,国家开始开放文化领域,允许民间资本、外资等非公有资本进入影视节目的制作、发行市场,这也进一步促进了电视剧市场的多元化。正是在这种市场体制的推动下,电视剧在20世纪90年代以来得到高速发展,其市场化程度正在不断提升。

1 “制播分离”的概念来自于英文commission,从字面翻译,应该是“委托制作”。此词最早起源于英国,原意是指电视播出机构将部分节目委托给独立制片人或独立制片公司来制作。所谓“制播分离”,是指在电视节目的生产、流通与播出的过程中,节目的生产制作与节目的播出分别由不同的单位负责的管理制度。在中国电视业原有的体制下,节目的制作和播出都是由各级电视台负责,他们既是节目的生产者,也是播出者。这样的体制成为制播合一制。而在制播分离的体制下,电视台不再负责一般节目的制作,而是把工作的重点放在节目的编排和播出上。目前,随着电视市场的逐步发育,已经出现了一些独立的电视制作公司,他们将在以后承担起电视制作的主要功能。国家政治机构通过电视台的权威控制对频道播出严格把关,但是适当放开节目的策划和制作,以利于调动社会资源投入电视节目的创作。

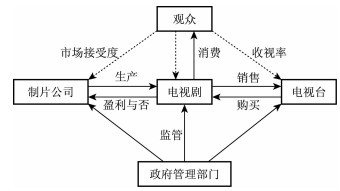

随着电视剧市场的运作与发展,传统由政府主导的文化生产和播映过程逐步转变为由多个主体共同参与的过程,政府监管部门、独立制片公司以及电视台等组织,围绕着电视剧的制作和播映而展开不同类型的交换行为,由此促成了这些组织之间相互竞争、相互制约的复杂关系。作为政府监管职能的承担者,广电部门拥有对电视剧制作、发行与播映的监督权、管理权和审批权,其目标是实现政治宣传和文化繁荣的同步推进。制片公司则专注于电视剧的生产和制作,力图在迎合观众口味和符合政府要求的同时实现其利益的最大化。作为电视剧播映的主要渠道,电视台为实现政治要求和市场收益(广告)的最大化,也在力图对其他组织产生影响。围绕着电视剧的制作、交易和播映等环节而建构起来的组织关系运作方式,它们对市场的结构和秩序所产生的影响,或者说电视剧市场的秩序正在发生的变动,以及哪些力量在推动这些变动的产生,正是本文所关注的研究问题。

从某种意义上看,这些组织及其组织关系的结成、展开与运作,不仅取决于市场逻辑,还取决于政治逻辑;不仅受到正式组织关系的影响,还要受到权力关系的制约。正是在这些关系运作及其多重逻辑的制约下,市场也经历了一个重新构建的过程。基于此,笔者试图通过分析这些组织在具体的政治经济环境中的行为逻辑,揭示其内在权力关系的运作过程,由此阐释在转型社会中的电视剧市场的秩序建构和重构的轨迹。

二、市场中的行动与秩序:文献回顾作为人类社会重要的社会经济现象之一,市场自身的发展以及人们对市场的认知同样处于不断演进的过程中。从早期经济学对“看不见的手”和“自发秩序”的分析到市场社会学的“网络结构分析”和“政治文化分析”,以及近年来的“行动者转向”,人们对市场中行动、关系与秩序之间联系的认识也在不断深入。

(一) “自发秩序”与“关系嵌入性”在人类关于市场的认识史上,自我调节的观念一直占据主导地位。这一观念最早可以追溯到亚当·斯密。在他看来,具有自我控制和自我依赖的理性个人在追求个人利益时,在“一只看不见的手”的引导下,推动了社会利益的实现。在这样一个通过市场而得以组织和协调的社会里,个人不再是孤立的原子式的存在,分工和交易将分散的个体结合成一个有机的整体(斯密,[1776]1974)。此后,哈耶克([1960]1997;[1988]2000)等奥地利学派经济学家进一步指出,市场是自发出现的,是“人类行为”的结果,而不是“人类设计”的结果。这种“自发秩序”的最大益处在于,它为每个人利用自己的知识提供了一个有益的制度空间。当然,这种强调“完美市场”的自主性,以及对市场理想秩序的设想,在西方自由主义思想盛行的政治社会环境下获得了某种合法性。

但正如波兰尼(2007)所指出的,“自我调节的市场的理念,是彻头彻尾的乌托邦”,“人类经济……是嵌入和纠缠在制度中的,包括经济的和非经济的”。在20世纪80年代,格兰诺维特(Granovetter,1990:98)重拾并检讨了波兰尼的嵌入性思想。在他看来,“所谓嵌入性,是指经济行动、结果和制度受到行动者的私人关系和整个关系网络的结构的影响”,即“关系嵌入”与“结构嵌入”。此后,S.祖金和迪马乔(Zukin & Dimaggio,1990:15-16)进一步提出,嵌入性可分为认知的、文化的、结构的和政治的四种不同形式。此后,格兰诺维特(1992)又提出,经济制度是一种社会建构,力图以“嵌入性”的概念将市场中的社会行动与经济秩序的建构联系起来。

当然,这些学者在阐述“嵌入性”理论的同时,将主要的关注点落在了现存市场中经济行动的制约因素、形成过程上,在呈现经济行动的社会关系复杂性的同时,无法解释市场秩序的变异性,同时也缺乏对市场过程的实践考察。从某种意义上讲,这也促使市场社会学从“网络结构分析”逐步转向“政治文化分析”。

(二) 从“网络结构分析”转向“政治文化分析”自从格兰诺维特提出“嵌入性”概念以来,一些社会学家便开始关注“市场从何而来”这一理论问题。以H.怀特、格兰诺维特、贝克尔以及B.乌兹等为代表的学者,对市场进行了“网络结构分析”,而布迪厄、弗雷根斯坦等学者则倡导对市场的“政治文化分析”,并在一定程度上复兴了古典社会学对市场的研究传统。

“网络结构分析”关注的是市场竞争关系中的结构因素。如H.怀特(White,1981;2001)指出,市场是一种在特定的公司群体与其他行动者之中进行自我生产的社会结构,其他行动者都是从观察彼此的行为中产生出来的。在此基础上,波多尼(Podolny,1993;2005)提出了基于生产者秩序的“市场的地位模型”;而格兰诺维特(Granovetter,1973;1985;1992;Granovetter & McGaire,1998)则关注社会关系网络如何对市场制度的形成发挥作用,通过对劳动力市场、硅谷以及电力照明产业市场等的研究,他把市场嵌入之中的制度,市场互动构成的关系结构连接起来。此后,贝克尔(Baker,1984)的“作为网络的市场”,B.乌兹(Uzzi,1996;1997)的基于“市场关系”和“嵌入关系”平衡或结合的“整合网络”,R.伯特(Burt,1992)等学者提出的“结构洞”等进一步丰富了这一研究路径。总体上看,这些研究基本上都围绕市场的社会关系网络而展开,着重于对市场结构和运作方式的影响作用,但却在一定程度上忽视了市场的实践过程,以及存在于不同行动者之中的竞争、合作与冲突行为。

与“网络结构分析”不同,布迪厄、弗雷根斯坦等学者将市场看作是“场域”(field)。布迪厄(Bourdieu,2000)指出,经济生活是经济领域具有特定惯习(habitus)的行动者相遇的结果,其结构包括了企业之间的权力斗争,并通过金融、技术、社会等多种资本的组合来维持,“人们所说的市场是两个相互竞争的行动者之间的交换关系的总和……这些‘相互作用’建立在一种‘非直接冲突’的基础上,即依赖于通过权力关系建构起来的场域结构。该场域内的行动者往往不同程度地强化着这种权力关系,他们往往变相使用所能运用的权力,尤其是控制和操纵国家权力”。在此基础上,弗雷根斯坦(Fligstein,1996)进一步提出了“作为政治的市场”。他认为,市场不是一只“看不见的手”,而是“嵌入”于动态的社会、政治和文化环境中,是一个可见的、有组织的社会空间(或“政治场域”)。市场制度的形成、稳定与转型,主要的驱动力为厂商试图要稳定竞争、强化公司生存的机会,而不仅仅是利润的最大化。而社会关系是行动者为了应对资本主义所引起的竞争而用来产生稳定性的各种机制。在这个意义上,社会关系体现了一种权力系统(同上,1990;2001)。正是从这个意义上,弗雷根斯坦回归了M.韦伯的研究传统,强调市场竞争、斗争的本质及其结构的产生、制度的合法性等问题,从而有力地反驳并证实了市场的社会机制是自然产生的,而非一味遵守经济学的各种市场力量法则(Zuckerman,1999;MacKenzie,2003)。可以说,虽然“场域分析”超越了静态的“结构分析”,并引入“行动者”来观察市场,但其关注点还是简单地强调“结构性力量”(structural power)对市场建构的决定性作用,这在一定程度上忽视了市场运作过程中行动者的行动实践过程。

从某种意义上讲,只有在理解了市场的内在运作逻辑的基础上,才能够发现市场秩序建构的内在机制。在研究策略上,不仅要将研究主题从静态的“结构分析”逐步转向“政治分析”,更要从关注社会关系网络对市场结构的影响逐步转向行动者为了改变自身的市场形势和市场处境在市场中的选择和策略,以及对社会关系的创设和动员。就此而言,市场应被看做是不同的社会建构,不同的市场是不同的运作逻辑,其中的行动者更是由具有不同的利益动机所构成的(Swedberg,1994;2003)。

(三) 行动者转向:市场作为一种社会建构近年来,随着社会建构理论的发展以及由此而产生的对行动者“主体性”的关照,社会学对“市场”的研究范式发生了转变。正如拉图尔(Latour,2006)所指出的,相对于传统的“社会的社会学”(sociology of the social)将社会作为解释的起点、以社会解释社会的“同义反复”,“联结的社会学”(sociology of associations)则真正实现了将社会作为解释的终点,以行动者来解释社会的认识过程。这种在认识论上的“行动者转向”,为我们提供了从本体意义上认识市场本质的可能性。

在M.卡伦(Callon,2007:150)看来,“市场……是明确组织的网络形式,它允许那些大量异质性的行动者(他们通过‘中介者’的活动来定义他人)形成合作的过程”。由此,他提出了“帧化”(framing)这一概念:每个经济行为或交易的发生,依靠、结合并重新执行着一种特定地理和文化的社会历史、制度安排、规则与连接。这些网络关系同时包含在经济交易过程内,使个人和交易可能挣脱厚重的社会联系。可计算性(the character of calculability)强加于(交易的)行动者,他们进入市场并被“模式化”(formatted)为精于计算的代理人。市场交易包含着斗争和竞争的历史,由此促使行动者倾向于在一定的“规则集”(sets of rules)之下进行交换,市场交易从未“脱嵌”(disembedded)于社会和地理关系。正基于此,在M.卡龙看来,新经济社会学所讨论的“嵌入”(embeddedness)和“脱嵌”(disembeddeness)的程度是没有意义的。

法国组织社会学派则更进一步,将市场看作是“一种社会建构的产物,它需要组织,甚至需要数量相当繁多的组织,才能满足其运行要求”(费埃德伯格,[1997]2005:1)。这种认识基于将社会行动视为行动领域的建构和重构,凭借于联盟与行动者网络的创立与稳固均衡,“其核心问题就是要理解其社会过程,这些过程通向一组行动者之间竞争性合作的建构与有序布局;这组行动者为了找出解决一个共同问题的方案而相互依赖。他们自己无法解决这一问题,为了找到问题的解决方案,他们不得不确保与同样也是潜在对手的当事人之间进行合作”。并且,从某种意义上看,“市场始终包含着具体的行动系统。在这样一种程度上,每一个具体的行动系统都构成了一个市场:它限定并且建构着竞争与协商性交换的空间,竞争与协商性交换围绕行动的诸种稀缺可能性的买卖而进行;行动的这类稀缺可能性为诸参与者所需要,而交易的空间为了自身的维系,本身也需要规则,而规则通过协商来达成”(同上:175)。在某种程度上,这一视角超越了“结构”与“行动”之间的二元对立,将市场看做是由行动者的行动不断建构和再建构的过程;作为“行动系统”的市场,突出了其秩序建构过程的竞争性、策略性与协商性特征。

从“结构分析”和“场域分析”到“行动者”的转向,意味着市场从被分析的“客体”逐步成为分析“主体”,市场“行动者”及其关系的运作则成为市场“表达自身”的一种认识工具,本文正是以此作为立论的基础,通过描述与分析市场内部基于行动者网络的竞争与合作、冲突,揭示出上海电视剧市场的建构过程。

三、研究对象以及研究方法本文以上海的电视剧市场作为研究对象,通过实证调查资料来分析市场过程中的行动者的内在逻辑以及对市场秩序的建构过程。作为国内较早形成的电视剧市场之一,近年来,上海的电视剧市场得到了快速的发展,不仅电视剧生产数量逐步增加、质量稳步提升,而且民营制片公司也开始在其中发挥着重要作用。截至2005年底,上海共有广播电视节目社会制作单位186家,其中常年生产电视剧的制作公司有20家。8家制作单位持有电视剧甲种证,其中3家为民营制作公司。上海的电视剧产量每年约500集,2004年共生产电视剧23部516集,其中国有影视机构生产16部316集,民营影视公司生产7部200集。这些电视剧在全国范围内影响较大的有《花姑子》、《世纪末的晚钟》、《第一零一次求婚》、《真情》、《不在犯罪现场》等。2005年获准投放市场的各类题材电视剧有34部971集,电视剧部、集数产量比2004年分别增长了61.9%和98.16%。其中,国有影视制作机构投资生产2部50集,民营影视制作机构投资生产8部249集,国有和民营影视制作机构合作生产23部632集,国有境外影视制作机构合作拍摄1部40集。部分剧目取得了较好的社会效益。1

1本数据来自上海市文化广播电视管理局,2006年文广简报“2005年上海电视剧生产情况及分析”。

在收集资料的方法上,笔者主要采用个案访谈的方式。调查资料主要来自2006年下半年和2007年上半年笔者对上海电视剧市场进行的个案访谈,此后,依据研究的实际需要还进行了补充访谈,以充实研究资料。调查中,笔者选择的访谈对象主要是政府广电管理部门、电视制片公司以及电视台。针对政府广电管理部门,笔者主要访谈了相关管理人员,以了解政府部门对电视剧市场管理的基本情况和对电视剧市场发育的一些设想;针对制片公司,笔者按照上海影视企业的所有制性质以及规模(依据固定资本、从业人员、作品产量以及利润等因素综合考虑)的大小,分别选择了其中具有代表性的3家至5家影视制作企业、中介服务公司,进行了深入的个案访谈,访谈的对象主要以影视制作机构的业务部门、市场部门的相关人员为主,目的是要了解公司在制片、发行等环节上的实践行动和具体的交易过程中的思维方式和行为方式;针对电视台,笔者对上海电视播映机构的相关负责人进行了访谈,主要了解电视台在选择购买、播映电视剧过程中的具体行为及其所基于的思维方式。本研究所进行的分析主要是依据这些访谈资料而完成的。

四、电视剧市场运作与行动策略的展开作为一种特殊的文化产品,电视剧的制作是一个创意性很强的过程,受到生产者个人素质和环境条件的极大影响;而电视剧的收看行为是一种浅参与的文化消费行为,观众从中生产出特殊的意义和快感(Fiske & Hartley,2003)。因此,电视剧的市场投入和利润的获取都围绕着文化消费和欣赏需要而展开。换言之,电视剧在其制作、发行以及消费的过程中都存在着很大的不确定性。在电视剧市场中,这种不确定性又由于政治、文化以及制度环境、关系结构等的变动性而相对放大,尤其在中国转型社会的社会经济环境下,其市场风险也更加难以预测。而正是围绕着对不确定性的控制和消除风险的追求,制作公司、电视台以及政府管理部门都采取了不同的策略来加以应对。

|

图 1 上海电视剧市场内部关系形态示意图 |

在西方发达国家,由于商业电视体制的存在,电视剧的制作、发行以及播出都围绕着市场来经营,市场化程度很高。作为电视剧的生产者,制片公司通过制作与销售电视剧来追求经济利益;而作为电视剧的播出者,电视媒介则通过电视剧的购买与播出来追求较高的收视率,进而实现最大利润。任何电视剧,只要不违反法律,均不在政府的行政管理、干预范围之内,这就为电视剧的生产和播出提供了很大的“自由空间”。但从中国内地目前的情况来看,电视剧的制作、发行以及消费的整个过程都要受到政府的宏观监控,上海也不例外。

在中国内地,电视剧被看做是一种意识形态事业,可以说,“广播影视产品是宣传属性、意识形态属性最强的文化产品”,因此,政府必须给予引导、管理和监督。正如一位广电局人士所言,“广播电视还是受到法律保护的,我们政府主要还是做监管的工作,还是在法规的范围内做事情。我们现在经济发展不靠广播电视,她主要发挥宣传喉舌作用,产业的属性就要弱一点,因为(其宣传的意识形态)一旦失控,所付出的(社会)代价可能难以挽回”(文化广播影视管理局金先生访谈)。正是基于这一考虑,政府的监管措施不仅包括实行电视剧制作的许可证制度、通过对制作单位进行资格认定来设立准入门槛,同时,针对电视剧题材、制作以及发行播出都有严格的审批、审查制度,不符合政治要求的电视剧很难进入播映市场体系。政府通过对制片公司的市场准入,电视剧的规划、制作、发行以及播出等环节来完成对其管理和控制,保证电视剧生产符合国家的政治利益和政治要求(尹鸿,2001)。

但与此同时,面对电视观众不断扩大的文化需求以及外来电视剧的竞争压力,政府对于电视剧的管理也开始呈现出某种灵活性。电视剧的产业属性得到强调,“文化产品、广播影视产品具有产业属性,也是文化产品中产业属性最强的一种文化产品”1。近年来,电视剧管理也在不断适应市场发展的需要,在市场准入、电视剧的申报、生产以及发行上都逐步趋向于放开,市场机制开始在电视剧生产、发行以及播出等环节发挥作用。在市场准入上,一般来说,非广播电视机构不能进入广播电视制作行业,现在的法规是,除了新闻类以外的电视节目的发展可以允许社会机构参与;在电视剧题材上,除了一些重大历史题材和重大革命题材以外,其他题材均不需行政审批,只需广电总局备案、公示以后即可开拍。当然。播映渠道——电视台基本上控制在政府手中,政府通过对“出口”的控制来实现对电视剧内容的审查。此外,政府还推进一些电视节目交易会,由政府出面,为交易双方沟通信息提供帮助。可以说,传统政治逻辑虽然对电视剧运作过程的影响仍然存在,但市场运作的空间也已经出现,这就为制片公司、电视台等组织交换行为的展开创造了一定的条件。

1徐光春,《在全国广播影视局长座谈会上的讲话》,2003-7-24。

正如弗雷格斯坦([2001]2008)所指出的,“市场的形成是国家形成的一部分”,国家通过各种方式来构建市场,倡导特殊的财产权利、引进竞争与合作的一般规则、提供企业观察市场的各种参数以及制定交换的规则。从某种程度上看,政府广电部门放松对电视剧的内容控制并推动产业发展,为电视剧市场的发育创造了必要的外部环境。同时政府部门作为一个积极的行动者,也在不断介入市场运作,从原先的直接监管(计划、审批与审看等)逐步转变为间接地、通过控制电视台或其他电视剧传播渠道(如对互联网的规制)来实现对电视剧流通、播映的控制。同时,政府还建立了对制作、交易以及播映等一整套的规则体系,为制片公司和电视台等主体的行动提供了准则。换言之,这种控制方式的转变,为电视剧市场的发育创造了必要的空间。

当然,就目前中国的电视剧市场运作而言,由于体制的特殊性、资源的稀缺性和内容生产环节的脆弱性,“渠道为王”的状态依然存在于电视剧市场。在这种情况下,电视剧的制作往往受到电视台方面的掣肘。市场总体上供大于求的状况决定了电视台作为买方在交易中的有利地位(国家广播电影电视总局发展改革研究中心,2006)。而对于制片公司来说,由于市场竞争激烈、投资风险大,且其产品——电视剧的价值实现必须通过电视台的购买才能实现,因此,在整个市场过程中存在着极大的风险。正是这种不对等的风险机制的存在,使得制片公司在经营过程中采用各种方式来降低风险,而在寻求消除风险的过程中,行动者也逐步展开策略,利用社会行动空间实现自身地位的提升与利益的获得。正是从这个意义上讲,电视剧市场的运作更加类似于布迪厄所谓的“场域”。

(二) 创意:在政府与市场之间对于制片公司来说,其运营的主要目标在于,在满足市场需要的同时获取经济利润。换言之,制片公司为了实现生存和发展,必须与自身所处的环境建立一些联系,这些联系意味着组织必须控制来自于环境的不确定性(李友梅,2001)。从制片公司的环境来看,这种不确定性除了来自自身运营的过程以外,更为重要的是来自市场和政府的要求。

正如加纳姆(Garnham,1990:161)所指出的,风险来源于如下事实:受众对文化商品的使用方式具有高度的不稳定性与不可预测性,他们借此表明自己的独树一帜。而作为文化产品本身,电视剧在尚未形成产品之前,就受到很多不确定性因素的制约,如题材类型、剧本故事、演职人员的创造性工作等等,这些因素能否与观众的欣赏需求及品味相契合,成为电视剧产品是否具有“市场”的决定性因素。对于制片公司而言,电视剧的题材故事、演职人员的市场接受程度也就成为公司是否投资的重要标准。“剧本看的是选材,然后是故事,通过一些交流或平台之类的比较,大概会判断出哪些题材的剧本会比较有戏,什么样的时段会流行什么样的剧,一开始就会有个初步的判断,比如前一段就流行苦情戏,那我们公司就会注意这类的题材,如果现在又开始流行政治题材的戏了,苦情戏的剧本再好,那我们也不会再要。”(HR公司赵小姐访谈)就目前而言,无论是苦情戏,政治题材还是其他题材类型的电视剧,这种对电视剧的格式化、类型化,在某种程度上就成了其“标签”或“商标”,它向受众提示,可以通过体验本产品而获得各种快乐(赫斯蒙德夫,2007:25)。可以说,从选题开始,制作公司就非常重视其产品的市场空间,即只有得到观众的认可和接受,才能获得比较高的收视率。

同时,这种格式化的策略还集中在演职人员的选择上,明星机制是制片公司应对高风险的主要方法:选择或列出名作家、名表演者或者是名导演的名字。他们就是电视剧收视率的保证。正如有位制片人所说:“如果请大牌,一个人的费用就超过所有(演职人员)的了,你说这个戏怎么拍!所以市场就是这么回事,我觉得拿这么多没有必要,贵是因为他有名。这个钱真的是用得冤,不想用。当然,换个角度讲,如果导演是张艺谋的话,演员费就要不了这么多,但是这个费用就都给张艺谋了。”(SY公司薛先生访谈)无论是请名演员还是名导演,其目的都在于提高电视剧的号召力,他们之所以成为明星,就意味着他们已经为观众所接受,将能够为剧目带来较高的收视率。对于制作公司来说,无论是题材选择还是明星聘请,所使用的市场化的手段都是为了能够得到一个比较好的收视率,以实现其经济利益。

与此同时,对于制片来说,获得政府的支持或者是在政治上的正确,也成为他们确保自身安全的重要因素。随着中国逐步融入全球经济体系,外来电视产品的快速引进已经开始影响到国家的文化安全,“国外的节目(除了新闻以外)很容易买到中国来,大量的外来节目造成逆差的情况很严重,我们就不能不限制,为了保护自己的文化的考虑,我们应该发展本土的电视产业”(文化广播影视管理局金先生访谈)。当然,面对国内观众,电视剧仍然承担着作为意识形态的教化功能,因此,“政治正确”就成为其能否正常生产并顺利进入发行渠道的关键因素。“其实电视(剧)如果做的话是很赚钱的,(公司)或者是靠自己的资本雄厚,或者是与政府关系比较好,拍一些政府宣传所需要的、主旋律的节目,都能够保证收益。”(同上)因此,制片公司往往会选择一些“主旋律”题材进行创作,以保持产品在政治上不出问题。“在经营公司的时候涉及政治题材的非常慎重,违法的事坚决不做。首先考虑市场的需求,要生存下去,才能做下去。”(YT公司王先生访谈)当然,从另一个角度来看,选择制作一些主旋律题材的电视剧,往往能够得到比较“安全”的回报。“绝对不会去搞大制作,搞一些政府部门支持、买单的政治倾向的题材,老百姓也喜欢。”(MT公司封先生访谈)而之所以会选择这种题材,从根本上讲还是为了顺应制度环境对电视剧的宣传要求,并以此降低来自政治上的不确定因素。

从以上分析来看,对于制片公司来说,由于在电视剧的运作(制作、发行)过程中存在着相当大的风险,使得他们在选题、拍摄过程中不断地综合采用市场与政治两种策略——既要得到观众(市场)的认同和接受以获得经济效益,又要符合政治意识形态的要求,避免投资的“血本无归”。制片公司在市场原则和政治正确原则中“小心翼翼”,以降低风险水平,确保自身经济利益的实现。当然,在制片公司的现实行为上,他们总是试图将大众化与“政治正确性”相结合。换言之,为了消除风险,行动者往往会利用政治与市场的双重体制空间,在满足市场需求的同时,最大限度地利用政治环境所提供的条件。

(三) 合作:在交换中互动从电视剧的市场运作来看,其消费的终端是广大的电视观众,而电视媒体播出机构是电视剧从企业走向消费者的必经渠道。一方面,作为电视剧的购买方,电视台与制片公司之间构成了买卖关系;另一方面,国家的垄断经营又使得电视台在这种买卖关系中占据优势地位,但制片公司在面对电视台时也未必处于弱势。换言之,围绕着电视剧的制作与播映,电视台和制片公司进入了同样动态的“游戏”过程,其内涵在于以交换的方式“通过权力的不平衡达到平衡”(布劳,1988):电视台所具有的对“渠道”的控制,与制片公司对“内容”的把握构成了两者权力达至均衡的基础。在这种独特的关系中,他们从自身的利益出发,对市场运作过程有着不同的考虑,分别采取不同的策略。

作为“企业式运作”的事业单位,为了在激烈的市场竞争中获得较高的广告收入,质量比较高、收视率较好的电视节目就成为电视台的理性选择。“广告公司在为广告客户选择电视媒体时,电视媒介的收视率尤其受到考虑,列居第一,占绝对优势……广告主最为关心的要素是收视率”(黄升民、丁俊杰,2001)。可以说,收视率已经成为电视台内部进行考核的重要指标,而收视率的提高则来自于节目的选择,因此,电视台对节目的内容和质量也有很高的要求。“无论体制内体制外都要看你的片子质量,现在电视台也没办法,他们也考核。我们跟电视台之间的交易是一个市场的行为,电视台要看这个电视剧有没有收视率,能不能带动广告,所以电视台对能不能播很慎重,压力很大,还要看观众喜不喜欢。最终的交易还是看质量。”(DSH公司胡先生访谈)当然,在对几百部乃至上千部电视剧进行选择时,电视台难免受到一些社会“关系”的影响,但质量还是第一要考虑的因素,“电视台在选片时,肯定是先看质量,但如果质量差不多,就肯定选和我关系好的,关系也发挥一定的作用”(文广局金先生访谈)。正是在这种力量的驱动下,电视台开始积极地介入电视剧制作过程,并成为主导制片过程的重要力量。不仅如此,在电视媒介快速发展的今天,为了获得市场优势,电视台也积极地寻找外部资源来进行自我发展,如,“大家也都知道我们做过非常成功的电视剧包装,如果很好进行沟通的话,他(制片公司)在业界的名声就比较好,毕竟这种高质量的沟通,就能取得不错的效果。我们就会更有信心,这也要请集团领导拉进来”(YSJ中心杨主任)。虽然是(衙门),“朝南坐”的部门,但是极为严格的考核也在促使电视台转变自身的角色,开始有选择地吸收来自制片公司的优势,进而形成与制片公司的合作。

对于制片公司来说,其产品价值的实现,归根结底还是要通过电视台进行播放,在这种条件下,电视剧能否得到电视台的认可就非常重要了,因此,他们也会积极主动地去和电视台沟通。“近几年来,电视台的业绩是与收视率挂钩的,所以他们会更注重跟踪剧本,而以前更看重演员;此外,现在电视台会全面关注剧组的拍摄,跟踪整个过程情况。电视台近年来变化很大,压力更大了,因此会更来关注你的东西。现在是制播分离的,我承担制作的风险,他承担播出的风险,大家一起把这个工作做好。”(LX公司王先生访谈)不难看出,电视台与制片公司一样,在市场中同样存在着风险,正是认识到这一点,制片公司开始与电视台成为利益相关者,而且更有可能形成某种策略性的合作关系。“对于两个合作伙伴中的任何一方而言,问题的关键在于,在相对非结构化的(即有意识组建的)整体局面中垄断一项特定的社会功能。”(克罗齐耶、费埃德伯格,2007)从上文中不难发现,在电视台与制片公司之间,由于不同的考虑而形成了某种交换关系:电视台为了保证好的收视率,确保买到好的电视剧,从前期就开始介入;而对于制片公司来说,为了降低销售环节的风险,以便容易得到电视台的认可,在制作过程中也很乐于接受甚至是主动去接受电视台的指导。显然,两者都有不同的战略考虑。这种战略考虑的实践,就形成了电视台与制片公司之间的频繁互动,而这种互动的实质,就是在相互交换中尽量消除风险,并使之服务于整个市场的运作。

(四) 联盟:以合作促变化近年来,广电总局对于电视剧的监管虽然在总体上有所松动,但是在具体规定层面却明显有所加强,尤其是对一些特定类型电视剧的拍摄、播放等进行的管制。如规定电视剧的播出要经过省市广电主管部门、省市宣传部、广电总局和中宣部文艺局的四级审查。1有时,一个时期的宣传需要也会影响电视制作市场。比如在特定时期会强调什么不能播,要播什么。这些频繁的政策调整意味着整体市场的监管政策一直处于频繁变动之中,这种来自于政府监管的不确定性在一定程度上影响了制片公司与电视台之间的关系。面对不确定的市场环境,组织采取的战略中最极端的方式就是吸收这些单位,把两个或多个的独立组织组成一个单一的集体行动者(斯科特,2003)。在这种战略中,组织可能合并具有相关功能但处于生产过程不同阶段的组织向前或向后的过程。正如威廉姆森(2002)所言,当组织需要的资源变得更特殊时,组织应该在内部生产这些资源。正是基于以上各自的考虑,在市场交易过程中,电视台和制作企业开始进行联合,以共同实现自己的目标。

1“2007年起我国电视剧播出要经过四级审查”,新浪新闻,2007-1-23。

学界一般认为,电视媒体的纵向战略联盟以影视剧创作生产这一主业为基础,与上下游联合开发衍生产品和配套内容,从而形成相对完整的产业价值链。其优势在于:有助于媒体顺应价值链纵向一体化管理的要求,整合价值链系统中联盟媒体与其他企业的分散资源,迅速增强媒体实力,获取新资本,扩大市场份额,提高运作速度,分担市场风险,最终实现优势互补。从电视台与制片公司的互动来看,电视台在选题与拍摄过程中的介入,对于两者都是相当有利的。其实他们在一定程度上已经形成了合作关系,但是这种合作关系是“一次性博弈”,具有暂时性和偶然性。在频繁变动的国家政策下,这种暂时性的、非固定的合作关系受到了挑战,“有时候也很难说,比如拍的时候,电视台说很好,如果拍好以后可能要,但这不是一个承诺,拍好以后可能广电总局一个政策下来就不能播了,我们也没有办法”(SY公司薛先生)。正是考虑到这一问题的存在,一些制片公司开始寻求与电视台建立较为稳定的合作关系,以消除风险并获得更快的发展。

电视台与制片公司的战略合作在一定程度上表现为资本的进入与持续的合作关系。如上海KML影视制作公司与NM卫视签订了15年共计4 000万元的合作协议,可以说是在特定政策背景下的一个创新性的尝试。至于合作的目的,从电视台来说,是为了改变国有单位的“窘境”,“除了观念问题,有些问题自身是不能解决的。电视媒体从企业的观点看,属于资金密集型企业,必须要有钱,有多大的钱才能做多大的事,我们的创收能力在省台里面只是倒数,靠自我积累不能突破这个瓶颈,靠政府投入也不可能,只有搞资本运作。要在尽可能短的时间内和别人竞争,我们在经营管理方面必须引进外部体制”1。而对于制片公司来说,这种合作在一定程度上为其经济利益的实现提供了“安全感”。从现实的角度来看,一方面,NM卫视通过KML公司的包装,包括内容的提供,节目的制作等,在过去的四年里已经焕然一新,有了很大的进步;另一方面,KML公司也通过这样的一个稳定途径,输出了自己的“产品”,更大的意义在于它可以对电台的运作有更多的了解,而对相关的市场也有了更深层次的把握(也就是市场需求)。在上海电视剧市场中,电视台与制片公司之间的联盟已经出现,2008年底,由上海文广集团(SMG)影视剧中心发起,由上海80多家影视制作公司参与成立的、国内首家制片公司与电视台之间的联盟组织——“上海制播联盟”正式成立。其成立的关键目的就在于,“制作和播出行业加强沟通,一方面可以大大降低制片方的风险,一方面能确保电视台好片的片源,对双方来说是一种双赢模式”2。

1 NM卫视关台长,“外围社会资本进入媒体资源卫视变局在即”,《经济观察报》,2004-9-14。

2 SMG发起成立“上海制播联盟”,《东方早报》,2008-11-25。

从某种意义上讲,面对一个相对变幻莫测的政策环境,为了保证自身的市场生存与发展,电视台和制片公司都竞相把对方纳入自身的发展过程中,并通过这种参与来确立自身在市场运作中的优势地位:通过与电视台的合作,制片公司的稳定性增强,“安全感更高”;而对于电视台来说,则找到了有效的合作者,满足了自身的不足。这种战略类似于日本经济发展中的企业与银行的“相互持股”,通过紧密合作,他们的利益就紧紧地绑在一起(高柏,2004)。

五、行动者的行为逻辑与市场秩序的建构在电视剧市场中,由交易而形成的市场关系及其对外部环境所产生的影响,不仅直接关系到市场过程,同时也在某种程度上促进了市场的发育。可以说,市场过程不仅是一个交易过程,也伴随着相关行动者之间的竞争与合作,他们在这些具体行动中的策略选择对于市场关系的运作和秩序的建构形成具有重要的影响。

“组织的结构和诸种规则构成了市场的行为,并且对于市场的行为进行着调控,从某种方式上,我们可以说,组织建构了市场。”(费埃德伯格,2005:176)从某种意义上看,在电视剧市场的自身发育过程中,由于存在着基于政治、经济以及社会文化的共同作用,使得整个市场运作如同一个巨大的制度运作空间。在这个空间中,存在着多个发挥作用的行动主体——政府管理部门、电视台、制片公司,而这些行动主体在组织形态上是不相同的,所遵循的行为规则也是不同的,有着不同的运作逻辑。而这个行动空间本身并不属于任何一种社会体制,因此,在这个空间中,行动者所遵循的规则是模糊的、不确定的,空间的边界也是流动的,常常处于变动过程中。

在这个行动空间中,参与市场过程的各个主体或者说行动者通过持续的互动、调整改变着彼此的内在结构,进而改变了原有的权力关系及其构成方式。在市场过程中,作为购买者与播放方,电视台在不断创新以强化自身的职能,同时根据市场环境的变化而不断调整自身的结构。无论是直接介入制作过程,还是与制片公司的合作,都是他们改变策略,力图将制片公司的电视剧制作过程纳入自身体系的努力。而作为新兴的市场企业,制片公司则试图以此来对传统的管理者产生影响,借以获得自身生长的社会空间,进而使其社会性表征获得最大限度的呈现。作为监管者的政府,在“繁荣社会主义文化”、创新机制并推进电视剧市场发育的同时,仍然(通过审查制度和电视台)掌控着电视剧制作过程。对于这些行动者来说,这种行动空间的存在,在某种程度上为其进一步展开行动、扩大自由空间创造了必要的条件。同时,在这种多重体制并存与互动的过程中,通过不同行动者的行动,这种空间也在不断地进行再生产,由此而结成的权力关系也在不断趋向复杂化(克罗齐耶、费埃德伯格,[1977]2007)。

可以发现,在市场过程中,身处其中的行动者总是根据不同的形势判断,选择运用不同的行为策略来扩大自己的“自由余地”,借以掌握权力关系中的主导权,实现自己的目标。“组织结构决定、维持和协调着行动者的行为和他们相互对待的策略,行动者之间的相互依赖使得合作成为必不可少的选择,但是,行动者都保持着某种程度的自主权,并且,出于各种理由,他们继续追求着各不相同的利益。”(费埃德伯格,[1997]2005)在这个过程中,策略性的行动在实践中改变了行动背景,促进了关系的转化,进而帮助行动者获得一种权力,使他们能够整合与调动资源,引导其他行动者按照自己的意图行动。从某种意义上讲,这个行动过程往往是交互的、复杂的。

正是在这些组织不断的互动过程中,传统的市场秩序逐步从“结构”转向“解构”,并在此基础上重新组合。而在市场秩序的重新构建过程中,行动者的行为逻辑也发生了巨大的变化:不同组织围绕具体问题而展开具体行动,并且由于行动者自身的“自由余地”和行动的“投机性”,这种行动的秩序具有某种不确定性。因此,在复杂的市场运行过程中,行动者的行为永远不可能被简单化为总体结构,他们的策略、感受与行为不可能完全从总体市场结构(或更大范围内的社会结构)中推理出来。他们的行为总是或多或少受总体结构的决定,但他们也从组织具体运行过程中以及各种微观的交互活动中获取新得主动性,整个市场的秩序就处于某种不断构造与再构造的过程中,从这个意义上来说,市场中的关系总是具有某些不稳定性或潜在的不稳定性。

波兰尼, 卡尔.[1944]2007.大转型: 我们时代的政治与经济起源[M].冯钢, 等, 译.杭州: 浙江人民出版社.

|

布劳, 彼得.[1964]1988.社会生活中的交换与权力[M].孙非, 等, 译.北京: 华夏出版社.

|

费埃德伯格, 埃哈尔.[1997]2005.权力与规则[M].上海人民出版社.

|

弗雷格斯坦, 尼尔.[2001]2008.市场的结构——21世纪资本主义社会经济社会学[M].甄志宏, 译.上海人民出版社.

|

高柏.2004.日本经济的悖论——繁荣与停滞的制度性根源[M].北京: 商务印书馆.

|

国家广播电影电视总局发展改革研究中心.2006. 2006年中国广播电影电视发展报告[M].北京: 社会科学文献出版社。 |

哈耶克, 弗里德里希.[1960]1997.自由秩序原理[M].邓正来, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

——.[1988]2000.致命的自负: 社会主义的谬误[M].冯克利, 等, 译.北京: 中国社会科学出版社.

|

赫斯蒙德夫, 大卫.[2002]2007.文化产业[M].张菲娜, 等, 译.北京: 中国人民大学出版社.

|

黄升民、丁俊杰.2001.中国广电媒介集团化研究[M].北京: 中国物价出版社.

|

金冠军、郑涵.2002.当代西方公共广播电视体制的基本类型[J].国际新闻界(2). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GJXW200202007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

克罗齐耶, 米歇尔、埃哈尔·费埃德伯格.[1977]2007.张月, 译.行动者与系统——集体行动的政治学[M].上海人民出版社.

|

李良荣、沈莉.1995.试论当前我国新闻事业的双重性[J].新闻大学(2). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1995-XWDX199502001.htm

|

凌燕.2003.变革中的中国电视体制矛盾与话语冲突[J].(香港)二十一世纪(网络版)(2). http://lib.cqvip.com/qk/81668X/200001/8900846.html

|

李晓枫.2002.中国电视的产业转型与市场重构[J].电视研究(增刊).

|

李友梅.2001.组织社会学及其决策分析[M].上海大学出版社.

|

钱蔚.1997.政治、市场与电视制度——中国电视制度变迁研究[M].郑州: 河南人民出版社.

|

斯密, 亚当.[1776]1974.国民财富的性质和原因的研究[M].郭大力、王亚南, 译.北京: 商务印书馆.

|

邢虹文.2004.电视与社会[M].上海: 学林出版社.

|

尹鸿.2001.意义、生产与消费——当代中国电视剧的政治经济分析[J].现代传播(6). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XDCB200104000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

尹鸿.李德刚.2004.中国电视备忘录[J].南方电视学刊(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XDCB200601002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

郑维东.2006.收视率与电视节目研究[J].收视中国(6). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GGDL200801005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

Baker, Wayne. 1984. "The Social Structure of a National Securities Market." American Journal of Sociology 89(4). https://www.mendeley.com/research-papers/social-structure-national-securities-market/

|

Bourdieu, Pierre. 2000. Les Structures Sociales de l'économie [The Social Structures of the Economy]. Pub. du Seuil. Paris.

|

Burt, Ronald S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press.

|

Fiske, John and John Hartley. 2003. Reading Television. London: Routledge.

|

Fligstein, Neil. 1990. The Transformation of Corporate Control. Cambridge: Harvard University Press.

|

——. 1996. "Market as Politics: Political-Cultural Approach to Market Institutions." American Sociological Review 61(4). https://www.mendeley.com/research-papers/markets-politics-political-cultural-approach-market-institutions/

|

——.2001. The Architecture of Market——an Economic Sociology of 21st Century Capitalism. New Jersey: Princeton University Press.

|

Granovetter, Mark. 1973. "The Strength of Weak Ties." American Journal of Sociology 78 (5). https://www.mendeley.com/research-papers/strength-weak-ties-10/

|

——. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." American Journal of Sociology 91(11). http://dx.doi.org/10.1002/9780470755679.ch5

|

——.1990. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." Journal of Political Economic 98(6).

|

——. 1992. "Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis." Acta Sociologica 35(1). https://www.mendeley.com/research-papers/economic-institutions-social-constructions-framework-analysis/

|

——. 1999. "Actor-Network Theory——the Market Test." In Actor Network Theory and After, edited by J. Law and J. Hassard. Blackwells. London. https://www.mendeley.com/research-papers/actornetwork-theory-market-test/

|

——. 2007. "An Essay on the Growing Contribution of Economic Markets to the Proliferation of the Social." Theory Culture Society 24. https://www.mendeley.com/research-papers/essay-growing-contribution-economic-markets-proliferation-social/

|

Granovetter, Mark and Patrick McGuire. 1998. "The Making of an Industry: Electricity in the United States." In The Laws of The Markets, edited by Michel Callon. Oxford: Blackwell.

|

Latour, Bruno. 2006. Reassembling the Social : An Introduction to Actor Network Theory. New York : Oxford University Press.

|

MacKenzie, Donald. 2003. "Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange." American Journal of Sociology 109(1).

|

Nicholas. 1990. Capitalism and Communication. London: Sage.

|

Podolny, Joel M. 1993. "A Status-Based Model of Market Competition." American Journal of Sociology 98(4). https://www.mendeley.com/research-papers/statusbased-model-market-competition/

|

——. 2005. Status Signals——A Sociological Study of Market Competition. New Jersey: Princeton Univesity Press.

|

Swedberg, Richard. 1994. "Market as Social Structure." In The Handbook of Economic Sociology, edited by N. Smelser and R. Swedberg. New Jersey: Princeton University Press.

|

——. Principles of Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press.

|

Uzzi, Brian. 1996. "The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effects." American Sociological Review (61).

|

——. 1997. "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Emdeddedness." Administrative Science Quarterly (42).

|

White, Harrison C. 1981. "Where do markets come from?" The American Journal of Sociology 87(3). https://www.mendeley.com/research-papers/markets-come/

|

——. 2001. Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. New Jersey: Princeton University Press.

|

Zuckerman, E. W. 1999. "The Categorical Imperative: Securities Analyst and the Illegitimacy Discount." American Journal of Sociology 104(5).

|

Zukin, Sharon and Paul DiMaggio (eds). 1990. Structures of Capital: The Social Organization of the Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

|

2009, Vol. 29

2009, Vol. 29