职业的性别隔离(occupational gender segregation)一词最早由Gross(1968)提出,意指在劳动力市场中劳动者因性别不同而被分配、集中到不同的职业类别,担任不同性质的工作。现代西方社会的劳动力市场是性别隔离的,主要表现为大部分女性劳动力都集中在一些低收入、低声望的“女性化” (其成员主要是女性)职业里面(Reskin & Roo,1990;Goldin,1990;Reskin,1993;Anker,1998;Charles & Grusky,2004)。在西方学界,这种职业的性别隔离现象已成为劳动力市场性别不平等研究的一个重要组成部分。一方面,大量的研究证明,性别隔离是影响男女收入不平等最主要的、也是最直接的因素之一(England,1992;Bianchi,1995;Petersen & Morgan,1995;Marini & Fan,1997),也就是说,职业的性别隔离的水平越高,男女收入不平等的程度就越大;另一方面,也有学者指出,职业的性别隔离不仅仅影响男女间经济收入的分配,同时还影响许多非经济报酬(如工作条件、生活方式以及消费实践等等)的分配(Charles & Grusky,2004)。因此,职业的性别隔离水平也被看作是劳动力市场中男女平等的主要指标之一。

在我国,劳动力市场的性别隔离与性别不平等之间的关系也已受到国内外学者的广泛关注(Parish & Busse,2000;Shu & Bian,2003;Shu,2005;金一虹,2000;谭深,2001;国家统计局,2004)。舒晓灵和边燕杰(Shu & Bian,2003)的研究证明,不同所有制类型、不同行业或职业的性别隔离与收入的性别不平等之间存在着重要的关联。Parish和Busse (2000)则观察到,在1990年代早期,我国的销售和服务行业同时存在女性化和收入下降的趋势;同时他们还发现企业的女性比例与其员工的平均工资成反比。另外,舒晓灵(2005)在最近的一项研究中也发现,在我国市场化程度最高的城市中,女性比例较高的职业,其工作人员(无论男女)的收入比较低,她由此认为,我国的市场化进程加剧了性别隔离对收入的负面影响。所有这些研究显示,我国劳动力市场性别隔离也是决定性别平等的重要因素。

虽然劳动力市场的性别隔离的重要性已被许多经验研究所揭示和证实,然而,迄今仍缺少综合性的研究系统地探索我国职业性别隔离现象。在已有的文献中,只有两项研究尝试了探讨我国职业性别隔离及其变化趋势。第一项是舒晓灵(Shu,2005)分析了我国六大类非农职业从1982年到1995年的性别隔离水平及其变化,1她发现我国职业的性别隔离水平虽然很低,但从1982年到1995年间呈稳定上升趋势。第二项是易定红和廖少宏(2005)考察了我国城镇从业人员所从事的16种职业从1978年到2001年性别隔离水平的变化趋势,2他们也认为,我国职业的性别隔离水平(与其他国家相比)非常低,且在1978年到2001年间变化幅度非常小。然而,这两项研究均存在严重的缺陷。首先,其使用的职业类别过于笼统,因而计算出来的职业性别隔离指数难以反映真实的隔离水平;1其次,其使用的都是第二手数据,难以灵活比较不同特征群体(不同教育或地位群体)在职业性别隔离方面的差异。因此,仅就上述两项研究而言,我们对于我国职业的性别隔离水平及其变化趋势,仍缺乏一个全面、系统和准确的了解。

1 这6类职业包括专业技术人员、干部及管理人员、职员、商业服务业人员和产业工人。

2 作者未详细介绍这16种职业的名称。

1 Jacobs(2001)和Cotter等(2004)认为,在计算职业性别隔离水平的时候,职业的详细程度至关重要;职业类别越详细,计算得到的指数越能真实反映性别隔离水平。关于这一点,我们在后面的方法部分会有详尽的陈述。

本文尝试填补我国社会学在这个领域研究的不足。我们使用第一手数据、最详细的职业类别,以及严格的研究方法来研究我国改革以来非农职业性别隔离的水平及其变化趋势,并讨论导致这种变化的主要因素。我们的研究发现,一方面有助于加强我们对职业性别隔离现象的全面了解和认识,另一方面——更加重要的是——为严格检验性别隔离与性别不平等的关联提供坚实可靠的经验资料。

二、解释职业性别隔离的理论和研究假设为什么劳动力市场是性别隔离的,即为什么人们在选择职业的时候会出现性别分化?关于这个问题,经济学界和社会学界提出了几种不同的观点。比较有代表性的观点主要包括:(1)新古典经济学的“理性选择”理论和“统计歧视”(statistical discrimination)理论;(2) “社会化”理论;(3)女权主义学者的“父权社会”观点;(4)“社会网”理论。

(一) 新古典经济学的解释:“理性选择”理论与“统计歧视”理论在经济学界,用来解释劳动力市场不平等的理论主要是新古典学派的“人力资本”理论。根据这种理论,决定劳动收入的主要因素是工作者在“人力资本”(主要包括教育年限、专业、在职培训以及工作经验等等)方面的差别。Polachek (1979;1981;1984)运用这个理论来解释职业的性别隔离现象。他认为,男女劳动者都根据理性化的原则选择其职业类型。女性由于有更多的家庭责任(生育孩子、家务劳动等等),通常会暂时离开劳动力市场,而这种离开会“损害”她们的人力资本(工作技能和经验)的积累,从而影响她们的收入。基于这种考虑,女性在进入劳动力市场的时候会倾向于选择某些特定的职业,这些职业对劳动者的人力资本要求比较低,因此对女性间断的就业状态的“惩罚”最小(对她们的工资影响最小)。根据Polachek的说法,女性之所以会集中在那些低收入的“女性化”职业中,是因为女性自己“理性地”选择了那些人力资本投资比较小且可以让她们兼顾家庭的职业。

如果说“理性选择”理论是从劳动供给的角度(劳动者的人力资本)来解释职业的性别隔离的话,那么新古典经济学的另一个理论——“统计歧视”理论(Arrow,1973;Aigner & Cain,1977)则着眼于劳动力需求方(即雇主)。这种理论认为,由于雇主无法精确评估每个求职者的能力或其他个人特质,他们通常认为男性的生产力比女性高,因为从统计学的角度来看,女性劳动者(因生育或其他家庭责任的缘故)往往比男性更加容易退出工作,从而会增加替换或培训成本。因此,理性的雇主通常将那些替换或培训成本高的职位安排给男性,而将那些低成本的职位给女性。正是因为雇主的这种“统计歧视”导致了职业的性别隔离。这实际上反映的是雇主的理性原则,而不是真正意义上的性别歧视,而且这种观点跟人力资本理论实际上是一脉相承的。

我国的改革是一个由计划经济向市场经济转型的过程。根据市场转型理论(Nee,1989),在这个过程中,效率优先的市场机制将逐步取代以政治意识形态和行政权力为主导的再分配机制,而人力资本因素则将成为决定市场回报(就业或收入)的主要决定因素。沿着这种逻辑并结合上述的新古典经济学理论,我们提出第一个研究假设。

假设 1:改革以来,随着我国市场经济向纵深发展,“理性选择”或“统计歧视”机制在劳动力配置过程中的作用逐渐显现,因而,职业性别隔离程度将逐渐提高。

(二) 社会学的解释关于导致劳动力市场性别隔离的因素,社会学家们也提出了各种观点。其中一个有代表性的理论是“社会化”理论。这种观点认为,职业的性别隔离主要是由社会和文化的因素而非经济的因素所造成的,即我们所处的社会在观念、规范甚至是制度的层面上,对男女的性别角色存在不同的认知和定位,而且这些观念、规范或制度通过长期的社会化过程得以维持、强化并传承。通过这些社会化过程,男性跟女性在偏好、兴趣和价值观上产生差异,并从小就对自己将来的职业有不同的期望。因此,即使接受了相同的教育,他们仍会选择不同的工作,而这正是导致职业性别隔离的主要原因(Marini & Brinton,1984;Jacobs,1989;Marini & Fan,1997)。

与“社会化”理论相似,女权主义者也从文化或制度的角度分析产生性别隔离的原因,但他们侧重于父权社会对女性的歧视。他们的基本观点是:女性在劳动力市场中的不利地位是由父权制所导致的。因为父权制强调女性对男人的依附,以及“男主外,女主内”的性别角色分工,因此在劳动力市场中,男性占据了高收入的职业,而女性(如果要就业)往往不得不寻找那些可以兼顾家庭的职业。同时,在父权制的影响下,社会对职业的性别类型会有一定的共识。因此,对于那些“男性化”职业,雇主与男性职员会有意和无意地反对女性的进入;而对那些进入女性化职业的男性,社会往往视之为“异类”(Williams,1995)。所以根据女权主义的观点,正是父权制导致了劳动力市场的性别隔离。

近年来兴起的经济社会学提供了另一个解释职业性别隔离的视角——社会网理论。社会网理论认为个体行动者是嵌入(embedded)在社会网络之中的,而这些社会网络会影响他们获得的信息、他们所遵从的社会规范,以及他们对某人或组织的忠诚度和责任感。当个体在社会网中的位置和他们对外的联系(connections)是外生(exogenous)于他们的经济行为的时候,社会网与经济回报就是一种因果关系(Granovetter,1985;2002;Coleman,1988)。Granovetter (1974)在他的经典研究中发现,非正式的社会网络(如朋友关系)在找工作方面起着非常重要的作用。Smith-Lovin和Mcpherson(1993)用这个理论来解释职业的性别隔离。他们认为,个体的非正式社会网络是性别分化的——男人的交往圈主要是由男人组成的,而女人亦倾向与女性朋友交流信息或交换意见。而且,这两种社会网里流通的信息也是不同的,女性社会网交流的信息往往是“女性化”的或与家庭或亲情有关,而男性社会网中流传的信息则是“男性化”的,往往跟事业与成就有关。他们还指出,这种性别分化的社会网络有着双重的效果。首先,因为人们找工作的信息经常来自他们的社会网,因此这种性别分化的信息直接导致他们找工作的结果也产生性别分化;另外,它会巩固传统的性别角色定位,从而使男女产生不同的职业期望,而这正好解释了劳动力市场中的性别隔离。

我国改革以来的社会变迁除了市场转型之外,同时也是一个现代化的过程。根据现代化理论的核心观点,随着工业化的进程,先赋性因素(性别即是最明显的先赋特征之一)的影响将逐渐缩小;另外,现代社会中,父权制式微,传统性别分工模式也逐渐淡化。还有一点需要指出的就是我国的计划生育政策,这项政策将产生两种效应,其一是已婚女性的家庭负担显著减少,她们也不必因养育子女退出劳动力市场,从而有助于缩小非正式社会网的性别分化;其二是独生子女的社会化问题,由于家庭中没有异性的孩子作为参照,社会化过程中的性别分化将会减少。考虑到这些因素并结合上述解释职业性别隔离的社会学观点,我国改革以来职业性别隔离的程度将逐渐下降,因此我们提出第二个研究假设。

假设 2:随着我国现代化、全球化的进程,加上我国计划生育政策的效应,我国劳动力市场中的性别隔离程度将呈下降的趋势。

我们提出了两个相互对立的研究假设。假设1是以古典经济学的观点作为理论依据,预测我国职业性别隔离水平将会上升;假设2则以社会学的观点作为理论依据,预测我国职业性别隔离水平将会下降。那么,我国劳动力市场的职业性别隔离程度及其变化趋势究竟如何呢?以下我们将利用人口普查的数据对我国从1982年到2000年的职业性别隔离程度及其发展趋势作一分析。

三、数据及研究方法 (一) 数据本研究的数据来自1982年人口普查(三普)1%的随机样本(样本量10 020 985)、1990年人口普查(四普)1%的随机样本(样本量为11 561 873)和2000年全国人口普查(五普)0.1%的随机样本(样本量为1 311 872)。众所周知,我国城镇地区的改革开放始于20世纪80年代初,因此,研究1982年到2000年的情况则基本覆盖了我国改革的整个过程。此外,对20世纪80年代和90年代的不同的变化趋势进行比较,可以让我们检验职业性别隔离的变化(或变化幅度)是否在改革的不同阶段有所差别。

研究职业的性别隔离,职业类别的详细程度是至关重要的。职业类别越详细,我们估计出来的性别隔离程度越真实可靠(Jacobs,2001;Cotter et al., 2004)。以我国1990年的情况为例,如果将“教师”职业作为一个整体,那么大约46%的“教师”是女性;但如果将“教师”职业进行细分,可以发现“幼儿园教师”的女性比例超过99%,“小学老师”的女性比例是48%,“中学老师”的女性比例是35%,而“高等教育老师”的女性比例只有33%。1也就是说,如果我们将“教师”越细分,其性别隔离程度就越明显(当然也更真实地反映出这个职业的性别隔离情况)。

1 所有数字为作者从1990年人口普查(1%随机样本)数据中直接计算得到。

从这一点来看,使用三次人口普查的数据是研究我国职业性别隔离的最佳选择。一方面是因为这三次人口普查数据记录了我们目前可以获得的最详细的职业类别;而另一方面,由于人口普查数据样本量很大,每一个职业有足够的人数,因而计算出来的性别比例信度比较高,即测量误差(measurement error)较低。但值得注意的是这三次人口普查使用的职业分类系统是不同的:2 1982年使用的是“1982年中国标准职业分类”(CSCO82)系统,一共有289类(其中非农职业265类);1990年普查用的是“1990年中国标准职业分类”(CSCO1990)系统,一共有306类(其中非农职业为283类);2000年普查用的是“1999年中国标准职业分类”(CSCO1999)系统,一共有408种(其中非农职业为378类)(国家统计局,1982;1990;2000)。为了方便比较,我们将这三套职业分类以CSCO1990为基准进行重新归类。归类之后我们得到的(三年一致)的职业种类为172种,其中非农职业为166种。3我们的研究主要分析非农职业的性别隔离情况,因此,我们后面的结果都是基于这166种非农职业类别。

2 其中1982年与1990年普查使用的职业分类系统大体一致,只有很小的变动。

3 为了使两年的职业数量和名称一致,我们不得不对一些职业进行合并。

需要提及的是,我们使用的原始数据——1982年、1990年和2000年人口普查抽样微观数据——是以个人为分析单位(unit of analysis)的,而我们的所有分析都需要以职业为分析单位。因此我们需要在原始数据中计算每个职业的总人数、性别比,以及其他属性,然后生成一个以职业为分析单位的数据库。所有的数据整理和分析工作均运用统计软件STATA 9.0完成。

(二) 测量职业性别隔离的方法 1. 隔离指数目前国际学术界最常用的测量职业性别隔离程度的工具是O.D.Duncan和B.Duncan(1955)发明的“相异指数” (index of dissimilarity,国内学界通常称之为“邓肯指数”,我们以下简称为D)1。D测量的是男女这两个群体在不同职业类别中的不平均分布的程度。它的值处于0和1之间,若为0,则表明男女在不同职业种类中是绝对平均分布的,即根本没有性别隔离;若为1,则表明男女是完全隔离的。如果直观地解释,那么D值体现了到底多少比例的女性(或男性)需要改变她们(他们)的职业,以达到职业中性别整合(integration),即完全消除隔离。举例来说,如果D的值为0.4,则表明有40%的女性或男性要改变他们的职业,以消除职业的性别隔离。

1 “相异指数”的计算公式是:

但D值是受职业的相对规模(即该职业人数占所有工作人数的比例)影响的,相对规模较大的职业所占的权重也较大。也就是说,如果某个或某些职业的相对规模发生变化,D值也会受到影响。因此,当检验不同历史阶段的性别隔离的变化趋势时,作为对D的补充,学术界通常使用一个标准化的“相异指数” (size-standardized index of dissimilarity),简称SSD2。跟D一样,SSD值(也是处于0和1之间)也是体现职业性别隔离的程度(它的解释方式跟D的解释方式也相同),但它假定每个职业的相对规模是一样的。也就是说,SSD值不会受职业相对规模的变化影响,它仅反映各职业性别构成的变化。

2 标准化“相异指数”的计算公式是:

最近,Charles和Grusky(1995)在对数线性方程模型(log-linear model)的基础上发明了另外一个性别隔离指数,通常被简称为A1。他们认为,A是一个“边际自由”(margin-free)的指数,即它不仅可以兼顾职业的相对规模的变化(如SSD那样赋予每个职业相同的权重),而且可以兼顾到劳动力市场中所有劳动者性别比的变化(因为整体劳动力市场性别比的变化也会影响隔离程度)。A值越大,则表明性别职业的隔离程度越高,反之亦然。A是一个颇受争议的指数,一方面是因为它的计算方法和原理过于复杂且很难被直观地解释,另一方面是它的“准确”(是否真实反映实际情况)程度备受质疑(Jacobs,2001)。

1 A的计算公式是:

简单说来,D是最直接地也是最原始地反映隔离程度的指数,而SSD或A通常被用于对不同职业分类体系,或是不同国家之间性别隔离程度之间的比较。由于我们重新归类后的三次普查的职业类型是一致的,而且我们认为由于职业的相对规模变化所造成的影响应该被考虑在内,因此,在本研究中,笔者将D作为主要测量工具。但我们也同时计算SSD和A并将它们的结果作为参考。这样做的好处是可以观察三个系数计算的结果是否一致,若一致,则表明它们所反映的我国职业性别隔离水平及其变化趋势不取决于特定指标的选择。

2. “性别类型职业”的分布另外一种比较常用的测量职业性别隔离的方法是将所有职业分成不同的“性别类型职业”(gender-typed occupations),并观察它们的构成和相对规模。所谓“性别类型职业”,是根据各职业内部的女性比例对所有职业进行分类所得的不同类别。学界通用的标准是将女性比例超过70%的职业称为“女性职业”(female-dominated occupations),女性比例低于30%的职业称为“男性职业”(male-dominated occupations),而女性比例处于30%和70%之间的职业称为“中性职业”(gender-integrated occupations)(Anker,1998)。这种方法虽然没有以上提到的隔离指数那么精确,但它比较直观且能反映性别隔离程度变化的内在过程。因此,除了报告职业性别隔离指数,我们同时描述男性和女性劳动力在不同“性别类型职业”中的分布及其变化趋势。

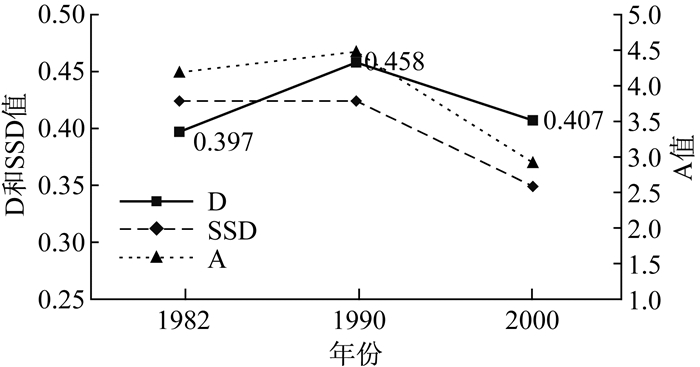

四、研究结果 (一) 1982年至2000年职业性别隔离的总体水平及其变化如图 1,我们报告了1982年至2000年我国非农职业的性别隔离指数及其变化。如前所述,在三种比较常用的测量性别隔离的指数中(D、SSD和A),我们主要解释D的结果,但同时报告另外两种指数作为参考,其目的在于观察这三种指数显示出来的趋势是否一致。

|

图 1 我国非农职业的性别隔离指数及其变化:1982年-2000年 |

图 1的实线反映的是D值及其变化趋势。首先我们可以看出,与已有文献的发现相反,我国的劳动力市场存在相当程度的性别隔离现象。1982年D值为0.397(即表明若要消除职业的性别隔离,大约40%的男性或女性要改变他们的职业),1990年D值上升至0.458;在以后的整个90年代则出现下降趋势,2000年的D值为0.407,差不多降至1982年的水平。虽然总体隔离程度跟西欧国家和美国的情况相比略低,1但比以往研究(Shu,2005;易定红、廖少宏,2005)计算所得到的结果要高得多。另外,在1982年到2000年期间,D值的变化并不是线性的,也就是说,1982年至1990年间,我国非农职业的性别隔离水平呈上升趋势,而在1990年到2000年间,则呈下降的趋势,呈倒U型。而这也跟舒晓灵(Shu,2005)和易定红、廖少宏(2005)的研究结果不一致,因为,前者认为,我国性别隔离水平在逐年递增,而后者则认为,我国1978年来职业性别隔离程度没有多少变化。由此看来,图 1的结论并不支持我们在前面提出的假设1(隔离水平线性上升)和假设2(隔离水平线性下降)。

1 欧洲国家的职业性别隔离情况参见Anker(1998);美国的情况参见Cotter et al.(2004)。以美国为例,1980年D值是0.53,1990年为0.48,2000年是0.47。由于不同国家使用的职业分类系统不同,而劳动力市场结构也有很大的差别,因此我们需要谨慎对待这种国际比较。

从图 1我们也可以发现,另外两个指数(SSD和A)所反映的变化趋势与D值的变化趋势是基本一致的,唯一的例外就是SSD的值在1982年和1990年没有变化,同为0.424。一个可能的解释是1990年与1982年比,某些职业的相对规模发生了变化,而这种变化对性别隔离的影响抵消了由于职业的性别比所导致的性别隔离程度的变化。除此之外,我们对三个测量隔离水平的指数所计算得到的结果非常一致,我们所得到的结论因而是相当可信的(robust)。

(二) 不同地区和群体的职业性别隔离程度及其变化趋势11 为了节省篇幅,我们在这部分只报告D值,但我们分析的时候也计算了其他两个隔离指数(SSD和A)的值,它们所反映的模式与D值的模式是完全一致的。

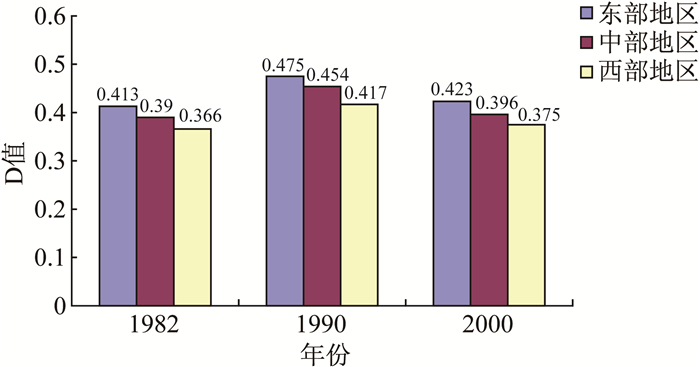

1. 地域差异众所周知,我国经济发展的程度存在严重的地域不平衡,东部、中部和西部地区呈一种梯形的结构,2即东部地区经济发展程度最高,中部次之,西部最低。市场化进程的研究也表明,我国的市场化程度也存在这种梯形结构,即东部地区市场化程度最高,中部其次,西部最低(樊刚等,2003)。这里我们对不同地区的职业性别隔离程度进行比较,以检验经济发展和市场化程度是否影响职业的性别隔离程度。

2 东部省份包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、广东、海南、福建和山东;中部省份包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;其余省份则为西部地区。

图 2显示,在1982年、1990年和2000年,我国不同地区的职业隔离水平也呈现一种梯形的结构:东部地区的职业性别隔离程度最高,中部次之,西部最低;而且在不同历史阶段,这三个地区之间职业性别隔离水平的差别程度基本一致,即表现为“均匀”的梯形结构。另外,如果比较每个地区的职业性别隔离水平在1982年到2000年的变化趋势,我们的发现与图 1也是一致的,即无论是东部、中部或西部地区,1982年到1990年职业性别隔离呈上升趋势,而1990年到2000年则呈下降的趋势。简单说来,图 2所展现的模式表明,市场化程度越高的地区,其性别隔离水平越高,这也表明经济学的性别隔离理论是有一定的解释力的。

|

图 2 我国不同地区非农职业性别隔离水平及其变化:1982年-2000年 |

教育是决定职业获得的最重要因素之一。我们根据从业人员的教育程度将他们分成两组——高中以下学历和高中及以上学历,并分别考察这两组人员内部的职业性别隔离水平,及其在1982年到2000年的变化趋势,分析结果如图 3所示。

|

图 3 不同教育程度从业人员的职业性别隔离水平及其变化:1982年-2000年 |

可见,与高中以下学历的群体相比,高中或以上学历的从业人员的职业性别隔离水平(D值)比较低。这种模式在1982年、1990年和2000年都是一致的。若比较这两个群体各自的性别隔离水平在1982年到2000年的变化趋势,我们看到的是与图 1相同的情况:无论低学历群体或高学历群体,他们职业的性别隔离水平在上世纪80年代都呈上升趋势,而在90年代则呈下降的趋势。值得注意的是,这两组从业人员性别隔离水平的差别有逐年递增的趋势:在1982年,低学历人员比高学历人员的性别隔离水平高出6个百分点(0.417-0.356=0.061),1990年他们的差距是8个百分点(0.487-0.408=0.079),而到了2000年,他们的差距则高达11个百分点(0.458-0.345=0.113)。还有一点需要注意的是,在上世纪90年代,虽然低学历群体和高学历群体的性别隔离水平都在下降,但下降的幅度有明显的差异:高学历群体的隔离程度显著下降了6个百分点(0.408-0.345=0.063),而低学历群体仅下降了不到3个百分点(0.487-0.458=0.029)。由此看来,教育是决定职业性别隔离水平及其变化的重要因素,而我国女性受教育程度的提高以及教育获得的性别差异的减少,则可以部分解释上世纪90年代我国职业性别隔离的下降。当然,根据这种逻辑,上世纪80年代的上升趋势无法得到解释。我们认为,男女在高学历教育上的差异的缩小主要发生在上世纪90年代;上世纪80年代的上升趋势可能是其他因素起到了主导作用。我们在下文会继续讨论这个问题。

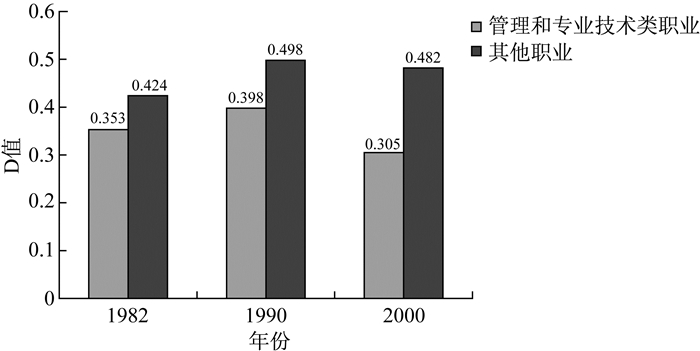

除了比较不同教育程度从业人员的职业性别隔离,我们也直接比较不同社会经济地位(不同职业类型)从业人员的性别隔离程度及其变化。我们将所有职业分成两类:一类是高社会经济地位的职业,包括管理、专业技术和商业服务业类职业;另一类是所有其他的职业类型,分析结果如图 4所示。

|

图 4 不同职业类型的性别隔离水平及其变化:1982年-2000年 |

图 4所显示的模式与图 3的高度一致。首先,无论是1982年、1990年或2000年,高地位的职业的性别隔离水平都比低地位职业的低;其次,它们的性别隔离水平的差别程度从1982年到2000年呈递增的上升趋势;第三,在1990年到2000年间,高地位职业的性别隔离程度大幅度下降了近10个百分点(0.398-0.305=0.093),而低地位职业的性别隔离水平仅有轻微下降(0.498-0.482=0.016)。这种现象与西方社会的情况非常相似,已有的研究显示,在美国,职业的性别隔离主要发生在低社会经济地位的职业中(Cotter et al., 2004)。

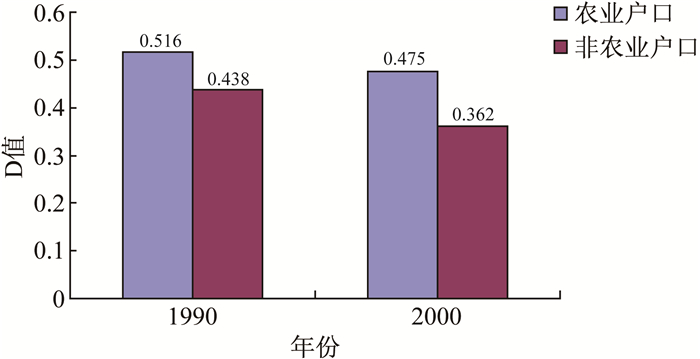

3. 户口在我国,户口是决定个人身份的重要属性。从事非农职业的人员当中,有相当一部分人是农业户口,而且比例有上升的趋势。从我国人口普查的抽样数据统计,1990年所有从事非农职业的人中,约36%是农业户口,而在2000年,这个比例为46%。1这些属农业户口并从事非农职业的人大致可以分成三类:农村里的自由职业者,在乡镇企业工作的人员和进城打工的人员(流动人口)。图 5报告了1990年和2000年不同户口从业人员的职业的性别隔离水平及其变化。2

|

图 5 不同户口性质从业人员的职业性别隔离水平及其变化:1982年-2000年 |

1 数字是作者直接从1990年人口普查1%和2000年人口普查0.1%的抽样数据计算得到的。

2 由于1982年的普查抽样数据没有户口变量,所以我们只能分析1990年和2000年的情况。

图 5显示,无论是1990年或是2000年,农业户口从业人员的职业性别隔离水平比非农业户口的人员的要高。这与图 3(低学历人员的性别隔离程度较高)和图 4(低地位的职业性别隔离程度较高)所反映的情况一致,因为与非农业户口相比,农业户口人员的教育程度比较低,而且大多从事低社会经济地位的职业。另外,我们还可以看到,与1990年相比,这两个群体的职业性别隔离水平在2000年都有所下降,但下降的幅度不同,即农业户口群体的性别隔离指数的下降幅度低于非农业户口群体的下降幅度。正因为如此,这两者的差别在上世纪90年代有上升的趋势。1990年,不同户口群体的职业性别隔离指数的差别大约为8个百分点(0.516-0.438=0.078),而到了2000年,它们的差别超过了11个百分点(0.475-0.362=0.113)。

(三) “性别类型职业”的分布及其变化趋势以上我们分析了我国非农职业性别隔离的总体水平及其变化趋势,以及不同地区、不同群体从业人员之间职业性别隔离的差别和变化。这些变化是怎样发生的,也就是说,到底哪些职业发生了改变,并且又是如何改变的?这里,我们将采用另一种常用的研究职业性别隔离的方法来探讨这些问题。沿用国际学界通用的标准,我们先根据职业的女性比例将其分成三类,即“女性职业”(女性比例大于70%的职业)、“中性职业”(女性比例处于30%和70%之间)和“男性职业”(女性职业小于30%),然后考察这三类职业在不同时期的分布,及其内部劳动力的性别构成。表 1报告了我们的分析发现。

| 表 1 我国城镇职业的“性别”类型及其工作者的性别构成,1982-2000 |

表 1第一栏首先报告了整个劳动力市场的性别构成。我们可以看到,在所有非农职业的从业人员中,女性的比例逐年上升:1982年女性比例为35.6%,1990年为37.9%,到2000年,这个比例上升为39.6%,也就是说,1982年至2000年上升了将近4个百分点。1

1 这种上升可能由不同的因素造成。例如,可能是因为越来越多女性进入劳动力市场,也可能是越来越多男性退出劳动力市场,或者两种因素同时作用。而且,我国的非农化进程和人口的城乡流动也可能影响整个劳动力市场的性别比。由于这并非我们研究的重点,在此不作详细讨论。

从表 1的第二栏可以看出这样一种趋势:“男性职业”和“女性职业”的数量在1982年到2000年间逐年下降(前者从1982年的77种降到2000年的59种,后者降幅较小,从1982年的22种降至2000年的15种),而“中性职业”的数量和比重则逐年上升(从1982年的67种升至2000年的92种)。如果我们看这三类职业的相对规模及其变化(第三栏),我们可以得到相同的模式,即“男性职业”的从业人员占所有非农职业从业人员的比例从1982年的51%降至2000年的39%,降幅超过10个百分点;“女性职业”从业人员的比重亦呈下降趋势,但降幅甚微;而“中性职业”人数的比重则在19年间上升了将近13个百分点(从1982年的38%升至2000年的51%)。这些数字告诉我们,自改革以来,职业的性别分布是一个线性的“中性化”的或“去隔离”的过程,即支持我们的假设2。但为什么所有隔离指数所计算的结果(图 1)是一个非线性(倒U型)变化趋势呢?我们可以从表 1的第四栏找到答案。

表 1的第四栏报告了三类“性别类型职业”内部的女性比例及其变化。1982年,“男性职业”内的女性比例为18.04%,到1990年降至14.6%,而到2000年,这个比例又上升至16%。“女性职业”内的女性比例的变化趋势刚好与此相反,1982到1990年间有所上升,而1990年至2000年间则下降。因此,与1982年和2000年相比,1990年“男性职业”的女性比例最低,而“女性职业”的男性比例亦最低,也就是说,在1990年,这两类职业的性别分布最不平均。这就不难理解为何1990年所得出的性别隔离系数在三年中最高。

表 1的第五、第六两栏显示了不同“性别类型职业”中女性(男性)从业人员占所有女性(男性)从业人员的比重。我们可以发现,女性劳动者主要集中在“中性职业”中,而且这个比例在逐渐增加(从1982年的48.42%增加到2000年的近65%);男性劳动者则大部分都集中在“男性职业”中,但集中程度逐年下降(从1982年的约65%降至2000年的近55%)。

值得指出的是,在1982年,“男性职业”中的女性比例(见第四栏),以及“男性职业”中的女性占所有女性工作者的比例(见第五栏)在三年中都是最高的,这表明我国计划经济时期许多强调男女同工的做法(如“铁姑娘”的故事)是卓有成效的。

总之,如果单从不同性别类型职业的数量和规模的变化来看,表 1所呈现的是一幅我国职业类型逐渐走向“中性化”或“去隔离”的图景——“男性职业”和“女性职业”数量和规模逐年缩减,而“中性职业”则逐渐增长。但由于在1990年,“男性职业”和“女性职业”内部的性别比例最不平均,所以其总体隔离水平在三年中是最高的。

(四) 性别构成变化最大的具体职业类别究竟哪些具体职业的性别构成发生了变化,又是如何变化的?下面我们来看具体职业的性别构成及其在1982年到2000年间的变化。表 2列举了在1982年至2000年间女性比例变化最大或者最小的职业。

| 表 2 1982年至2000年之间性别构成变化最大的部分职业 |

表 2的上半部分我们列出了1982年到2000年间女性比例下降最明显的12类职业。我们可以看到,其绝大多数都是属于第二产业(制造业)的职业类型。在1982年,这12类职业中有一半以上是“女性职业”(女性比例超过70%),到了2000年,已经没有一个是“女性职业”(如“石棉工人”和“生活燃料供应工人”几乎成为“男性职业”)。而且值得注意的是,所有这12类职业的女性比例在1982年、1990年和2000年呈逐年单调递减趋势。这表明一部分女性从第二产业的职业流出,改变了许多第二产业职业的性别分布。

表 2的下半部分我们列出了女性比例上升幅度最大的12类职业。我们可以发现,几乎所有这12类都是属于专业技术类职业(除理发员)。而且,在1982年,它们中的大部分都是“男性职业”,而到2000年,基本都成为“中性职业”。这种转变表明,改革以后,随着女性受教育程度的提高,我国女性在高社会经济地位的职业的比例逐渐增加,而这是一个性别关系走向平等的标志(国家统计局,2004)。

大体说来,与表 1相似,表 2的结果是支持假设2的,即1982年以来,我国非农职业趋向中性化,性别隔离程度降低。

五、总结和讨论总体说来,通过对三次人口普查数据的分析,我们对中国非农职业的性别隔离在不同时期的水平及其变化趋势已经有了比较系统清晰的认识。在1980年代,非农职业的性别隔离呈上升趋势,而在1990年代则呈现下降趋势。究竟是什么因素导致了这种非线性的变化趋势?笔者认为有如下几种因素。

第一,劳动力市场改革,即市场转型。劳动力市场改革最重要的内容就是劳动合同制的引入,以及国家逐渐将劳动力配置的权力让渡给雇主,即市场。而改革的直接后果是合同制工人比例的迅速提高,企事业单位逐渐获得了独立的人事权。据国家统计局的数据显示,1983年底,我国城镇合同职工的比例为1.8%,到1993年底,上升到25.9%,而到1997年底,这个数字为52.6%(国家统计局,1994;1998)。1另外,中国社会科学院经济研究所1995年的一项调查结果显示,在被调查的752家国有企业中,超过70%的企业宣称拥有完全的雇佣和解雇职工的权力(Meng,2000)。这种以市场为导向的体制转型无疑会影响我国劳动力市场的性别分工,亦即影响职业的性别隔离水平。改革前,我国女性的就业机会和权益是受国家政策和意识形态保护的,2而市场改革则意味着那些意在缩小劳动力分布性别差异的政策失去直接的制约作用。如本文的第二部分所述,在市场经济中,新古典经济学所提出的“理性选择”和“统计歧视”机制在劳动力配置方面发生作用,而这正是导致职业性别隔离的主要原因。有研究表明,改革之后,劳动力市场中的性别歧视开始显现,女性通常被安排到相对次要的工作岗位上(Honig & Hershatter,1988)。因此,随着我国市场化改革的发展,劳动力市场中性别角色的分化可能会加剧,职业的性别隔离程度会提高。我们的研究发现也印证了这一点(如图 2所示,市场程度越高的地区,其职业性别隔离的程度也越高)。

1 由于1998年劳动和社会保障部要求合同制达到98%以上,此后合同广泛推行,已经失去统计意义,因此,1998年以后,国家统计局不再将其列为统计指标。

2 众所周知,计划经济时期的女性就业是受国家政策保护的。新中国成立以后,在“男女平等”的意识形态指导下,提高妇女地位、提倡妇女解放并最终实现男女平等是当时政府的重要议题之一。具体的做法主要包括宣传“女性是半边天”,保障女性就业,甚至鼓励女性参与到原来属于男性的职业领域。许多文献记录了关于“铁姑娘”的事迹(Honig,2000;金一虹,2006;蒋永萍,2003)。

第二,产业结构的变化。伴随着市场转型的是一个中国经济迅速工业化的过程。根据D.贝尔(Bell,1976)的理论,在现代化的进程中,一个社会将由产品生产型经济逐渐过渡成为服务型经济。也就是说,现代化将导致产业结构发生变化,具体地说是产业升级——第二产业规模的缩减和第三产业(服务业)的增长。根据中国统计年鉴(2000)的数据计算,1982年,第三产业的从业人数占所有第二、三产业从业人数的42.2%,1990年的比例是46.4%,而2000年则是55%。1因为许多传统的服务型职业都是以女性为主,因此服务业的增长将导致对女性劳动力的需求量的增加。例如,建筑业的女性比例从1982年的18.8%下降至2000年的11.1%;而“金融、保险业”的女性从业人员比例从1982年的31.7%上升到2000年的46.8%;“教育、文化艺术、广播电影电视业”的女性从业人员比例则从1982年的35.5%上升到2000年的49.5%。也就是说,伴随着产业结构的变化,我国劳动力市场职业的性别隔离程度可能会上升,因为女性从第二产业流入第三产业,可能会使一些以男性为主的职业更加男性化,或更多的女性集中在传统的“女性职业”中。而本研究的经验分析结果也显示,女性比例下降最明显的职业基本都属于第二产业(见表 2)。

1 这些数字是作者根据2000年统计年鉴的数据计算得到的。

第三,现代化、全球化所导致的文化和制度层面的变迁。这种变迁应该追溯到改革前或更远的时期。“五四”运动以来,追求男女平等的观念开始逐渐深入人心,而解放后,这种观念更是成为一种意识形态,并通过教育和法制强化的方式得到加强,从而大大削弱了长久以来在中国社会中占主导的性别角色分工的传统观念的作用。改革后,随着工业化进程的加速,经济的发展进一步推动了社会的现代化进程,削弱了传统的父系父权观念的影响(金一虹,2000)。另外,与改革并行的是开放的国策,开放不仅引入了国外资金和技术,同时也引入了西方社会的文化、观念和制度。例如,西方的性别平等、女权主义等价值观也会随着国门的打开而渗透进来,这一切大大促进了我国的性别角色关系朝着现代化的方向发展。2000年的第二次中国妇女地位调查结果显示,“男女平等”越来越被人们所接受,正成为我国公众的主流意识。对“男性能力天生比女性强”,“干得好不如嫁得好”等说法,无论男女,均有超过60%的人不同意;而对“男人应该承担一半家务”,89%的城镇女性和80%的城镇男性同意此看法(国家统计局,2004:104)。根据前面介绍过的关于性别隔离的社会学观点,这种现代化进程中整个社会性别观念的改变,将影响男女的职业选择和职业流动,缩小劳动力市场中的性别分化,从而降低职业性别隔离程度。

第四,教育获得使性别不平等缩小。改革开放以来,女性受教育的机会不断增加,教育获得男女不平等也逐步缩小。数据显示,1982年在我国所有具有高中或中专学历的人当中,女性的比例为38%左右,到2000年,这个比例上升至42%左右;而在同一时期,所有具有大专或以上学历的人员当中,女性的比例上升得更快,由1982年的26%上升至1990年的30%,再进一步到2000年的39%(上升了13个百分点)。这表明,我国自1982年以来,教育获得使性别差异大幅度缩小。教育获得是获得职业和社会经济地位的重要决定因素。因此,教育获得使性别不平等的缩小也将导致职业获得性别不平等的缩小。例如,专业技术人员中女性所占比例从1982年的38.3%上升到1990年的45.3%,再进一步上升到2000年的51.7% (同上:43)。人力资本理论认为,职业的性别隔离是因为男女在人力资本投入方面的差别,因此,男女在教育获得方面差别的缩小会减少劳动力市场中的性别分化,从而降低职业的性别隔离水平。如本研究的结果显示(图 3、图 4),高学历群体的职业性别隔离程度相对较低,而高社会经济地位的职业其性别隔离程度也低。

第五,计划生育政策的效应。这一点我们在本文的第二部分稍有提及。计划生育政策有两方面的效应。首先是对母亲的影响。由于只有一个孩子,所以母亲生育和照顾子女的负担相对较轻,因而她们的职业生涯所受到的影响也较小;加上我国有老人帮忙照顾孙辈的习惯,已婚女性很少因生育或照顾年幼的孩子而退出劳动力市场。因此新古典经济学“理性选择”观点可能并不适用于独生子女的母亲,即她们不会因家庭责任而“理性地”选择一些人力资本投入比较小的职业,而这将有助于减低职业的性别隔离。另一方面是对独生子女本身的影响。由于家庭内(尤其是城市中)没有异性的子女作为参照,父母对子女的性别角色的期望或定位比较模糊。因此,这一代人在早期社会化的过程中的性别角色差异会较小,而他们成长过程中逐渐积累的社会网络的性别分化程度也会偏小。根据社会学解释职业性别隔离的理论(如“社会化理论”和“社会网理论”),随着越来越多的独生子女开始就业,我国劳动力市场的性别分化将逐步减少。总体说来,我国的计划生育政策可能会降低我国劳动力市场的性别隔离程度。

以上我们集中讨论了五种可能影响我国职业性别隔离的因素,前两种可能使隔离程度上升,而后三种将导致隔离程度下降。我们认为,改革以后的不同阶段,主导职业性别隔离的因素发生了变化。在改革的第一个十年(1980年代),前两种因素是主导,因而职业的性别隔离呈上升的趋势;而在改革的第二个十年(1990年代),后面三种因素占主导,所以职业性别隔离开始下降。正因为这样,我们可观察到改革以来我国非农职业性别隔离呈现非线性的变化趋势(图 1)。

关于我国非农职业性别隔离水平的这种非线性变化趋势,另外一种可能的解释来自性别研究中的“发展中的女性”(Women In Development,简称WID)的观点。这种观点认为,经济发展与性别平等是一种曲线关系;经济发展的初始阶段往往伴随着性别不平等程度的增加,而只有当经济发展到一定的阶段,性别不平等才会逐渐缩小(Boserup,1970)。那么,是不是我国改革开放以来经济发展的前二十年中,性别隔离的模式也经历了这种过程呢?要回答这个问题,对所列举的不同因素对我国职业性别隔离及其变化的影响作严格的检验,我们需要更加详尽的数据资料。

正如我们在引言中所指出的,职业性别隔离的重要性在于它对性别收入不平等所起的决定性作用。由于我国的人口普查没有收集收入的数据,本文无法直接检验我国职业的性别隔离与收入的性别不平等之间的关联,以及这种关联的历史变化,即是否职业性别隔离的上升或下降会导致两性收入不平等的加剧或减小?是否在不同的历史阶段,职业性别隔离对收入的性别不平等的解释力也存在显著差异?这些问题有待今后进一步探讨。本研究基于普查资料的分析,旨在提供一种对中国现状及趋势的基准性(benchmark)的描述,为我们未来利用大规模抽样调查数据、更深入地探讨和研究中国的职业性别隔离如何影响劳动力市场中的性别不平等奠定基础。

樊刚、王小鲁、张立文、朱恒鹏.2003.中国各地区市场化相对进程报告[J].经济研究(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JJYJ200303001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

国家统计局.1994;1998.中国统计年鉴[M].北京: 中国统计出版社.

|

——.1982;1990;2000.职业分类与代码(供第三、第四和第五次全国人口普查用).

|

——.2005.中国社会中的男人与女人——事实与数据.国家统计局网站: http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/men&women/men&women.pdf

|

蒋永萍.2003.两种体制下的中国城市妇女就业[J].妇女研究论丛(1). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=fnyjlc200301003

|

金一虹.2006."铁姑娘"再思考: 中国文革期间的社会性别与劳动[J].社会学研究(1).

|

——.2000.父权的式微——江南农村现代化进程中的性别研究[M].四川人民出版社.

|

谭深.2001.流动与社会性别重构[Z]//(北京)"第二届农村劳动力流动国际论坛"论文.

|

Aigner, Dennis J. and Glen C. Cain. 1977. "Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets." Industrial and Labor Relations Review (30). http://www.researchgate.net/publication/5118473_Statistical_theories_of_discrimination_in_labor_markets

|

Arrow, Kenneth. 1973. "The Theory of Discrimination." in O. Ashenfelter and A. Rees (eds). Discrimination in Labor Markets. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

|

Anker, Richard. 1998. Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupation in the World. Geneva: International Labor Office.

|

Bell, Daniel. 1976. The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

|

Bianchi, Suzanne M. 1995. "Changing Economic Roles of Women and Men." in R. Farley (ed.) State of the Union: American in the 1990s; Vol.1, Economic Trends. New York: Russell Sage Foundation.

|

Boserup, Ester. 1970. Women's Role in Economic Development. New York: St. Martin's.

|

Charles, Maria and David B. Grusky. 1995. "Models for Describing the Underlying Structure of Sex Segregation." American Journal of Sociology (100). http://psycnet.apa.org/record/1995-35198-001

|

——. 2004. Occupational Ghettos: The Worldwide Segregation of Women and Men. Stanford University Press.

|

Coleman, James. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." American Journal of Sociology (84). https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/228943

|

Cotter, David A., Joan M. Hermsen, and Reeve Vanneman. 2004. Gender Inequality at work. Washington, DC: Population Reference Bureau.

|

Duncan, Otis Dudley and Beverly Duncan. 1955. "A Methodological Analysis of Segregation Indexes." American Sociological Review (20). http://www.researchgate.net/publication/260350171_A_Methodical_Analysis_of_Segregation_Indexes

|

England, Paula. 1992. Comparable Worth: Theories and Evidence. NY: Aldine.

|

Granovetter, Mark. 1974. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

——. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." American Journal of Sociology (91).

|

——. 2002. "A Theoretical Agenda for Economic Sociology." in The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field, edited by Mauro Guillen, Randall Collins, Paula England, and Marshall Meyer. New York: Russell Sage Foundation.

|

Goldin, Claudia. 1990. Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women. Oxford: Oxford University Press.

|

Gross, Edward. 1968. "Plus Ça Change…? The Sexual Structure of Occupations over Time." Social Problems (16). http://psycnet.apa.org/record/1969-07413-001

|

Honig, Emily and Gail Hershatter. 1988. Personal Voices: Chinese Women in the 1980s. Stanford University Press.

|

Honig, Emily. 2000. "Iron Girls Revisited: Gender and the Politics of Work in the Cultural Revolution, 1966-76." in Barbara Entwisle and Gail E. Henderson (eds) Re-Drawing Boundaries: Work, Households, and Gender in China. University of California Press.

|

Marini, Margaret Mooney and Mary Briton. 1984. "Sex Typing in Occupational Socialization." in Barbara F. Reskin (eds). Sex Segregation in the Workplace: Trends, Explanations, Remedies. D. C.: National Academy Press.

|

Marini, Margaret Mooney and Pi-Ling Fan. 1997. "The Gender Gap in Earnings at Career Entry." American Sociological Review (62). http://www.researchgate.net/publication/248823625_The_Gender_Gap_in_Earnings_at_Career_Entry

|

Meng, Xin. 2000. Labor Market Reform in China. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Jacobs, Jerry. 1989. Revolving Doors: Sex segregation and Women's Careers. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

——. 2001. "Evolving Patterns of Sex Segregation." in Ivar Berg and Arne Kalleberg (eds). Sourcebook on Labor Markets: Evolving Structures and Processes. New York: Plenum.

|

Nee, Victor. 1989. "A Theory of Market Transition: From Redistribution to Market in State Socialism." American Sociological Review (54).

|

Parish, William L. and Sarah Busse. 2000. "Gender and Work." in Wenfeng Tang and William L. Parish, Chinese Urban Life under Reform. New York: Cambridge University Press.

|

Petersen, Trond and Laurie A. Morgan. 1995. "Separate and Unequal: Occupation-Establishment Sex Segregation and the Gender Wage Gap." American Journal of Sociology 101(2).

|

Polachek, Solomon. 1979. "Occupational Segregation among Women: Theory, Evidence, and a Prognosis." in C. B. Lloyd, E. S. Andrews, and C. L. Gilroy (eds), Women in the Labor Market. New York: Columbia University Press.

|

——. 1981. "Occupational Self Selection: A Human Capital Approach to Sex Differences in Occupation Structure." Review of Economics and Statistics (58).

|

——. 1984. "Women in the Economy: Perspectives on Gender Inequality." in Comparable Worth: Issue for the 80's: A Consultation of the U.S. Commission on Civil rights. Washington, DC: U.S. Commission on Civil Rights.

|

Reskin, Barbara. 1993. "Sex Segregation in Workplace." Annual Review of Sociology (19). http://www.researchgate.net/publication/234838430_Sex_Segregation_in_the_Workplace

|

Reskin, Barbara and Patricia Roos. 1990. Job Queues, Gender Queues. Philadelphia: Temple U. Press.

|

Shu, Xiaoling and Yanjie Bian. 2003. "Market Transition and Gender Gap in Earnings in Urban China." Social Forces 81(4). https://academic.oup.com/sf/article-abstract/81/4/1107/2234506?redirectedFrom=fulltext

|

Shu, Xiaoling. 2005. "Market Transition and Gender Segregation in Urban China." Social Science Quarterly (86).

|

Smith-Lovin, Lynn and J. Miller McPherson. 1993. "You Are Who You Know: A Network Approach to Gender." In Paula England (eds). Theory on Gender / Feminism on Theory. NY: Aldine.

|

Treiman, Donald J. 1998. Life Histories and Social Change in Contemporary China: Provisional Codebook. Los Angeles: UCLA Institute for Social Research.

|

Williams, Christine L. 1995. Still a Man's World: Men Who Do "Women's Work". University of California Press.

|

2008, Vol. 28

2008, Vol. 28