权力精英相对于普通民众的特权问题是社会主义社会分层研究的一个长久传统,并一直延续到社会主义社会转型时期的研究当中。过去几十年来的相关研究大多建立在“再分配”的概念之上的。这一概念最早是由波兰尼([1944]2007)作为一个经济分配的理想类型提出,并由萨列尼(Szelényi,1978)进一步阐述。它直接激发了许多社会主义社会中分层的经验研究。根据萨列尼的论述,社会主义再分配经济中,国家控制所有的产品与服务。国家还具有征用所有利润的权力,并通过行政系统来分配给居民。社会的不公平产生于“再分配者”——各级官僚——在分配稀缺资源时总是照顾自己的阶层。因此,在再分配体系中的位置决定了个人的权力与特权;而官员们在再分配过程中累积的优势正是社会主义社会中社会不平等的决定性特征(Szelényi,1978;Nee,1989)。

这一理论逻辑不仅仅塑造了我们对于社会主义国家的不平等的认识与理解,同时也控制了当前社会主义社会转型的研究(Nee, 1989, 1991;Bian & Logan,1996;Walder,Li & Treiman,2000;Zhou,2000;宋时歌,2004等)。将波兰尼“再分配”概念简单延伸为一个从精英角度出发的解释体系,也带来了一系列偏执性的后果:当注意力完全为精英特权所吸引时,我们完全忽略了分化绝大多数民众的其他重要机制。作为一个狭隘的学术结果,上世纪90年代的社会主义分层研究中,市场转型理论占据着压倒性的优势(American Journal of Sociology在1996年101期为此出版了特辑;而学术界的出版热情到本世纪初才逐渐散去)。一时间,各种争论都是关于哪些人成为了精英,哪些精英获得了更多的收入?但是,尽管精英与普通民众之间的差异有着较大的理论意义,它仅仅构成社会主义社会中不平等的一个小部分(例如,Walder,1996)。因此,对精英的过分关注,阻碍了我们对于整个社会主义分层结构的理解。

基于对原有理论的“二元”结构的批判,本文将提出一个关于再分配制度下社会分层结构的新模型,并将当前的社会主义社会分层研究的关注点,从精英特权转到一个更为宏大的分层模式中。为了达成这一目的,我们将跳出以往对再分配概念理解上的局限,尝试着指明,社会主义分层体系中的动力机制在于平等主义国家与区隔主义官僚间的矛盾。同时,我们认为社会主义再分配制度不仅仅制造了精英与普通民众间的差异,同时在整个社会范围内形成了特征鲜明的分层结构。

我们首先指出,尽管社会主义再分配经济的概念相当流行,但它仍然是一个理想类型而缺乏制度细节(正如Walder在1996年文章所竭力指出)。简单地认为再分配有利于再分配者,仅仅是对社会主义再分配经济的肤浅理解。为了理解再分配机制中如何产生不平等,我们需要指出构成再分配过程的基本制度性维度。我们认为,社会主义再分配至少包含两个部分:一个能够反映出社会主义理想的消灭经济不平等的再分配等级体系,以及一个由地方官员控制再分配过程的分权的官僚体系。这两者对于社会不平等有着不同的影响作用,而这两者的分离导致了社会主义不平等的基本结构。在平等主义理想与政策有着最大影响力的体系的高端,不平等程度相对较低;但沿着体系往下,地方官员有区别地行使他们的再分配权力从而导致不平等增加。

二、重访社会主义再分配经济当波兰尼提出“再分配”的概念时,它是被当成“经济整合形式”的一种理想类型。它不仅仅是一种经济运行的模式,同时它在分配领域也具有均平的功能。

(一) 作为经济整合形式的再分配在再分配经济中,有着相应的制度安排,“财物的生产和分配主要是通过集中、贮存和再分配来组织的”(波兰尼,[1994]2007:45)。根据波兰尼的论述,再分配在较大的地域内可以有效整合产品的原因是其“集中性”。这一制度模式的实施,保证了不同地方的劳动分工的有效性。在所有的人类群体中,都有程度不等的再分配过程。在古代帝国中,再分配是生产组织与分配形式,并且它一再被证明可以在大规模社会组织内非常有效。因此,波兰尼认为再分配可以应用于现代经济。事实上,再分配是自我调节的市场的有效补充,可以规避市场所带来的灾难性后果。波兰尼认为,前苏联的计划经济采用了再分配体系。在社会主义经济的再分配过程中,生产组织的各个环节都是由行政决定的。政府计划指导并决定公司产品生产的数量与价格,以及公司截留的收入的多少。工人的工资同样由政府计划所决定。

虽然,波兰尼在提出作为经济整合形式的再分配之初,没有讨论各个社会群体间的收入不平等的特征与程度,但是后来关于社会主义社会分层的研究及理论极大地建立在“再分配”概念的基础上。劳动力价格的再分配特征,成为了研究社会主义社会中不平等的起点。大体上,在再分配体系下,社会学家观察到了两个不同的社会分层趋势:一是低程度的社会不平等;二是再分配者组成的特权阶层。

(二) 再分配的均平功能社会主义国家中工资的再分配形式导致了比西方社会更高程度的平等。一些学者称之为“去阶层化”(Parish,1984;伦斯基,2005)。这些社会中的整体上的较低程度的不平等有着以下几个原因。

首先,再分配的过程是在整个再分配体系中实施的,其中包括了政府与各个地区、行业以及单位之间的讨价还价。在讨价还价的过程中,中央政府占有特定地区、行业或是单位的利润,并将它重新分配。同时,政府向赤字地区派发补贴。使用这些手段,政府保证了它的工资计划。

其次,再分配经济同时也是短缺经济(科尔内,1986)。社会主义社会中,大部分资源分布于生产过程中,而用于再生产的再分配资源是有限的。由于需求与消费是固定的,工资的再分配仅仅被设定为满足最小需求。给定有限的资源,政府采用了相对较为平等的工资分配方案(伦斯基,[1996]1988)。

再次,平等主义是社会主义社会的重要的意识形态。社会主义的平等主义思想包括两个不可分割的部分:一是列宁主义政党创造一个平等社会的官方理想;二是再分配体系保证所有社会成员最低基本需求的平等原则。尽管这些意识形态的有效性经常遭到怀疑,但是它们的确是达成社会主义社会中不平等程度最低的强大助力。

三、精英阶层与普通民众在研究社会主义的文献中,精英特权有着悠久的历史。早在社会主义政治与经济制度建立之初,批评家们就很快地指出了,执政党中开始出现了比普通大众享受更多特权的精英阶层(Djilas,1957)。这一“新阶级”的概念指出了社会主义的实践在某一方面从一开始就偏离了正统马克思主义的社会主义理论。因此,当精英理论在1970年代重新兴起的时候,其理论上的吸引力并不新颖。在“再分配”概念下的关于精英特权的经验研究的积累,则反映出了更多的问题。

(一) 再分配理论尽管社会主义社会中再分配使得工资与其他资源较为平均,但这并不简单地意味着社会不平等的消失。只不过,在这里它以其他形式出现了。根据其在1960年代与1970年代对匈牙利住房政策的长期研究,萨列尼令人信服的论证了:这些起初(至少在意识形态上)是为了改善穷人住房困难的政策,最终在事实上却让地位更高的人群得利(Szelényi,1983)。他进一步延伸这一结论,认为诸如住房不平等这样的社会主义社会中的不平等,主要是由社会主义生产方式与分配方式所决定的。他称之为“再分配”经济,与西方的市场经济相对照。在再分配过程中而非在交易市场中,以行政方式决定劳动力价格时,中央政府直接从生产者手中拿走利润,并根据国家目标来重新分配。控制稀缺资源分配过程的是再分配者。也正是在这个再分配过程中,再分配者十分方便地过多占有了稀缺的资源,于是产生了社会主义国家的社会不平等。

显然,萨列尼延续了早期的“新阶级”理论传统。他明确地把再分配者称为“组织在垄断再分配权力周围的阶级”,并将之与“工人阶级”相对(Szelényi,1978:77)。通过对再分配过程的控制,再分配者剥削直接生产者,并让自身阶层得利。另一方面,他的理论与以前的理论不同,强调了对分配过程(“组织资产”)而非生产方式(实际所有权)的控制。这也是他称之为“再分配”权力的主要源泉。

(二) 评论萨列尼关于分层研究的再分配理论具有开创意义。因为,它指出了以平等主义为意识形态目标的社会主义国家中,社会不平等的制度过程。更为意外的是,他逆向指出,正是用来平均收入分配并达成高平等的再分配过程,造成了再分配者阶层的权力与特权。再分配者利用再分配的外衣,在已然享有特权的基础上进一步得利。这导致了“隐性不平等”。但是,通过强调再分配者与生产者两个社会群体的分野,再分配理论将社会主义社会中的不平等减少为一个群体对另一个群体的特权优势。1

1 这与马克思对于资本主义社会中的两个阶级的划分在形式上颇为相似。

根据这一理论,再分配过程产生的是内部不平等且可以忽略的、有着巨大差异的两个群体。萨列尼的再分配理论造成一种假象:彷佛社会主义制度下的不平等仅仅就是这两个社会群体间的差异。事实上,再分配过程的势力巨大,它影响着每一个社会成员的日常生活。萨列尼的再分配理论没有能力来描述与解释社会主义社会中社会不平等的总体结构。这是因为,这一理论仅仅指出了再分配过程,而没有指出实质上生成不平等的机制。正如我们将在后面论述的,其根源在于该理论本身以及它对于“再分配”概念简单而又狭隘的使用上。

(三) 再分配中社会不平等的官僚主义起源“再分配”概念最早的意思是一种经济行为的组织方式,并没有隐含再分配者与普通民众两个阶级的意思。换言之,虽然两个社会群体的分割是在再分配过程中产生的。但是,再分配本身并不自动地完成这一分割。正如萨列尼与曼钦所正确地指出的,“任何经济机制中都没有内在的平等主义(或是不平等主义)的成分”(Szelényi & Manchin,1987)。但是,他们的论述在此停住了,没有进一步指明再分配过程是怎样产生不平等的。在指出再分配并非社会不平等的根源之后,萨列尼与曼钦(1987)的论述跳到了占统治地位的经济机制——在他们的分类表上为再分配——生成了基本的社会不平等结构。在萨列尼的再分配理论中,社会不平等的起源与产生社会不平等的过程相互混淆。如果没有具体指明再分配过程中产生社会不平等的动力机制,“再分配”的概念仍然是一个苍白的框架(参见Walder,1996)。

与强烈的平等主义意识形态一起,社会主义社会中的再分配生成了一个整体上平等程度较高的分层秩序。另一方面,如萨列尼及其合作者表明,再分配过程让再分配者受益并生成一个特殊的分层秩序。虽然,不平等产生于再分配过程中,但再分配本身并不生成分层秩序。那么,社会主义国家中社会不平等的源泉又在何处?导致社会不平等的具体机制又是哪些?波兰尼富有前瞻性地指出了再分配者——包括个人、贵族以及官僚——可能滥用再分配的权力(波兰尼,2007:44)。同时,萨列尼也强调了再分配者的“自私”。他们都认为,再分配的实施过程可能为再分配者的自身利益所改变。正是再分配在制度上的实施——而非再分配本身——在社会主义社会中生成了社会不平等。再分配者利用指派给他们的权力,扭曲再分配过程,生成了社会不平等的结构。因此,社会主义社会的社会不平等是由官僚以及再分配过程中的官僚政治所造成的。1

1 如果是再分配本身就形成了社会不平等的分层秩序的话,那么整个社会分层结构就仅仅包含了两个阶层:再分配者与非再分配者。但是,我们从后面的讨论中可以进一步看出,即使在非再分配者内部,也存在社会不平等的情形。

同样重要的,是地方官僚在滥用再分配权力时,不仅仅使自己获益,而且影响普通民众,甚至在民众中制造阶层。尽管萨列尼与合作者正确地指出了,再分配者扭曲再分配过程,并在社会主义平等主义的光环下追逐自身利益。但是,他们没有明白再分配过程中也生成了区隔主义(particularism)。下层官僚同时负责向普通民众分配资源,普通民众的工资则有赖于下层官僚。因此,下层政治生态有利于在再分配过程中产生主从庇护(patron-client)关系(Walder,1986)。这样的区隔主义显然使得普通民众在职位提升、经济利益以及其他类别的福利上有所差异。所以,普通民众间的差异也构成了社会主义社会中不平等结构中的一个重要部分。由于再分配者仅仅构成整体人口中一个微小的部分,忽视普通民众中的不平等对于理解社会主义的分层结构是有缺陷的。

再分配理论在理论上的不足有着实际的后果。由于对再分配过程中生成不平等的机制没有清晰的认识,它仅仅看到了实际情况的一小部分。社会不平等的整体结构被简化为仅仅是特权阶层的特权,而绝大部分民众则被忽视了。其结果是,再分配理论导致后来关于社会主义社会不平等的研究几乎完全是以精英为中心的。在转型时期的现在,个人层次的调查数据越来越多,但是我们的关注点依然是那些精英的命运:他们得到或是失去了什么?他们怎样将特权从旧时代转化到新时代?一方面,这些问题很重要,但它们绝非社会主义社会不平等的整体情况。更基本的问题是,分层秩序的整体结构是什么,以及生成、维护与转变它的支撑机制是什么?我们相信,再分配理论并不足以回答这些基本的问题。

四、平等主义的国家与区隔主义的官僚体系本文提出一个新的理论模型,它将讨论社会主义社会不平等的起源机制。这一模型既涵盖了以前的再分配理论,又可以解释以前研究中所忽略的、存在于大范围普通民众中的不平等状况。简言之,社会主义社会不平等的起源在于平等主义国家与区隔主义官僚体系间的矛盾所生成的。而这种类型的社会不平等是整体上不平等水平较低的社会分层结构。一方面,国家的基本目标是建立一个在最大范围内的社会平等,以达成人类长久以来(包括共产主义思想家们)的社会公平与正义。事实上,在社会主义实践中,国家制定了一系列的政策与措施来达成这一目标。另一方面,所有这些政策的实施仰仗于一套完整的从上到下的官僚体系,以再分配的原则与方式来逐级加以实现的。在再分配实施过程中,官僚体系不仅有让自身阶层得利的便利,同时由于下层官僚政治因素,这一体系很容易倾向于区别对待普通民众,从而构造出整体上社会主义社会不平等的结构。因此,从这种意义上讲,社会主义社会的分层结构就是,平等主义理想与追求理想的现实实践之间的差距。

(一) 平等主义理想与实践社会平等一直是人类社会所追求的终极理想之一。一方面,有许多思想家提出了自己对于这样的美好社会的设想;另一方面,历史上也从来不缺在大小不等的范围之内的平等主义的尝试。社会主义社会的平等主义理想,直接产生于对资本主义社会的深刻剖析与无情批判。正是因为资本主义社会存在着资本对劳动力嗜血性的剥削,以及由此产生的强烈的社会不平等,构成了资本主义社会中社会公平与社会正义的缺失,从而在根本上丧失了道义,也导致了其本身必将走向灭亡。而无产阶级革命就是要铲除这些邪恶现象,社会主义社会的建立正是要体现相对于资本主义社会的、在包括社会正义在内的各个方面的优越性。因此,社会主义社会(以及共产主义社会)从无产阶级革命开始就将平等主义作为一个基本的意识形态原则。这样的社会中,人人享有平等,没有剥削,没有压迫,没有社会地位的高下之分,只有不同劳动岗位的区别。随着无产阶级在俄罗斯革命成功,并建立苏维埃国家政权,第一次可以在一个国家的范围内尝试实现这一理想。计划经济制度的确立,使得再分配为核心的均平政策逐步设计完善,并涉及到整个社会的各个角落。随后,社会主义革命在世界各地相继取得胜利。中国的社会主义建设实践也学习了苏维埃的模式,并在建国后较短的时期内取得了经济上的飞速发展。

社会主义的劳动力价格也是由国家以再分配的原则统一规定的。新中国建立后,政府根据社会主义的分配原则,着手改革工资制度。到1956年,基本上建立了新的统一的等级工资制度。虽然在此后的近30年时间里,多次调整了工资制度。但在改革开放之前,这一等级工资制度没有根本的变化。这一工资制度最为根本的特征就是依据等级来制定工资额:行政或事业单位职工根据行政级别,工厂或生产单位则根据技术等级。相应的,社会福利制度也是根据等级发放的。由于整个工资体系的制定建立在支援国家工业建设、压制消费的基础之上,因此,其本身就是一个低工资的体系。同时,因为社会主义平等主义意识形态,各个等级间的工资差异细微,而整个社会(城镇职工)的收入差异较小。

显然,这样的工资体系是社会主义平等理想的具体实践,而再分配过程正是尝试平等主义理想的制度安排。而实际上,这样的社会分配制度也达到了高水平的社会平等。在1980年代初期,城镇基尼系数(Gini index)低于0.30。与前东欧社会主义国家的基尼系数相当,处于当时世界上不平等程度最低的地区。在许多西方学者看来,这是惊人的成就,与西方资本主义社会的高度不平等形成了鲜明的对比。对于这一时期的这样的以及其他的平等主义政策与措施,他们甚至用“去阶层化”来描绘当时的分层结构(Parish,1984)。从一定程度上讲,再分配过程在这一时期的确显示出了其强大的均平功能。

(二) 再分配过程中区隔主义的官僚体系再分配过程中的官僚体系的政治行为导致了至少以下两种区隔主义:一是将再分配者与普通民众区分开来的再分配区隔主义;二是由官僚政治所造成的社会整体上的等级分层的区隔主义。前者由萨列尼首先提出的再分配理论论述的中心;而后者正是本文所要提出和强调的社会主义社会分层机制的另一个被忽略的重要因素。

正如萨列尼与合作者们所指出的,在再分配的过程中,作为计划制订者与执行者的再分配者,有着各种的理由与充足的便利来扭曲再分配过程,使自身得益。这不仅仅是个人的追逐私利,更让人担心的是,这样的再分配过程往往会使得整个再分配者阶层获利。如果说,再分配者个人的逐利行为容易为同事或是上下级所发现或是批判,而使得整个再分配者阶层获利的策略与措施则更容易得到默许并得以流行开来。这样,就形成了再分配者阶层内对这些倾斜性的政策与措施的追逐。这也正是萨列尼所一再指出的社会主义国家中再分配者与普通民众的分裂的形成。

让我们简单审视一下到90年代末之前常见的单位分房方案(参见李强,2000),住房是再分配时期最为重要的福利项目。因此,对这一福利项目的审视可以充分反映出再分配过程中利益的分配。通常而言,单位的分房方案是以打分的形式完成的——设计各种指标参数,并对这些指标参数赋予分数。然后按照分数的高低排序,先后分房。整个分配方案中最重要的参数包括年龄、人口数、技术职称,以及行政级别。前两者是获得分房资格的指标,而后两者在更大程度上决定了住房的品质。级别越高,分到的住房面积越大、条件越好。可以清楚地看出,在住房分配过程中,制定分配方案的再分配者设计了可以让自己优先获利的方案。这样的方案及其实施导致的结果就是,再分配者相对于普通民众获得了更多的福利。同时,整个靠近再分配者的职称较高、级别较高的人,也获得了相对于普通民众更多的福利。

根据从上到下的再分配过程,可以清楚明白地发现再分配者获取额外的利益。但是,发现下层再分配者的官僚政治行为导致普通民众中整体的分层结构就要微妙得多。从以往的文献研究当中,至少可以归纳出三类基层官僚政治影响到所有普通民众的基本生活机会,并区别对待普通民众。这就是我们所一再强调的再分配理论所没有看到的再分配制度下区隔主义的官僚行为。

首先,社会主义中国的社会经济的基本组织是单位制度(李路路、王奋宇,1992;李汉林,2004;Lin & Bian,1991)。单位是国家控制、整合以及分配资源的纽结,而个人则全面地依赖单位获取各个方面的生活资源与机会。单位对于个人是如此的重要,进入什么样的单位基本决定了个人收入、福利,以及其他各种资源的数量与质量。同时,单位是有级别的。单位也是从国家的再分配过程中获取可供分配给个人的资源。所以单位与国家的讨价还价能力就决定了单位能够获得的资源的多寡。根据行政级别的逻辑,越是离再分配权力核心距离更近的单位,越有可能获得更多的资源(Walder,1992)。

其次,社会主义的基本所有制度是公有制。然而,其事实所有权则是由单位领导来行使的(Djilas,1957)。这样的制度安排,使得单位领导人通常在本单位内部的再分配过程中拥有绝对的权力。因此,我们也就并不吃惊地发现,那些在住房分配过程中占据重要位置的官员能够占据甚至囤积超出标准的住房(Szelényinyi,1978;Tolley,1991)。同时,他们在分配给普通民众资源的时候,也有了任意行事的可能与能力。因此,裙带关系、人情关系、“走后门”等等的现象屡见不鲜。

再次,在基层单位内部,再分配机制滋生主从-庇护关系(Walder,1986)。一方面,单位领导要控制整个单位,需要自己可以信任的人员来收集信息并动员、实施自己制定的措施。为了吸引这些下级,领导不得不分配给他们较普通民众所得更多的资源(工资、福利甚至是病假等等)以作为激励机制;另一方面,面对短缺资源,愿意接近领导的员工,不得不提供领导所需的信息以及与他们紧密合作。这样的基层政治,形成了领导与这些追随者之间的庇护关系。而维护这样的关系必然需要领导在再分配过程中的区隔主义的支撑。

(三) 理想与现实之间的差距这里,需要强调一个概念:与再分配中心的距离。这是再分配经济中度量经济计划的制定与实施的行政距离的概念。再分配过程是一个自上而下沿着行政管理的级别逐级分配资源的过程。由于所有的经济计划都是由权力中央制定,然后逐级下分的。因此,个人或单位相对于再分配中心的距离决定了其本身在这一过程中所能够拥有的再分配权力的大小,或是与权力中心的讨价还价能力,亦即可能获取资源的多少。与此相应的,再分配过程也是一个控制的过程。因此,与再分配中心的距离也决定了个人与单位受到中心限制与影响的强度,亦即可以自由分配手中资源的可能性。换言之,离再分配中心距离越近,讨价还价能力越强,能够获得资源的可能性越高,同时受到中心的限制也就越大;反之,离再分配中心距离越远,讨价还价能力越低,能够获得资源的可能性越低,但受到中心的限制越小。

作为社会主义的基本意识形态原则,平等主义当然为国家所全力推行。再分配中心不仅仅在制定工资分配制度时贯彻这一原则,而且在监督控制下级单位时也严格执行这一原则。但是,再分配中心限制的有效性随着其行政命令的延伸而逐步减弱。因此,如果再分配中心能够有效地在其周围实施这一原则,那么在基层执行这一原则的时候则更多地依靠基层掌控权力的再分配者对于平等主义的认同。

然而,基层官僚政治则有充足的原因偏离这一原则,并摆脱再分配中心的监督控制。平等主义理想与官僚政治实践之间有着不同的目标。上述所有三种基层政治行为都指向同一个结果:离再分配中心越远,基层官僚执行平等主义原则的可能性越低。首先,单位制度导致基层组织获得的资源较少。资源的稀缺提高了任意分配资源的价值。在分配较少的资源时,稍微偏离平等主义就可以达到基层官僚区隔主义的目的;其次,在越是远离再分配中心的基层,当地官僚对事实所有权的使用越是不受监管,并且越是具有任意性,从而更有可能偏离平等主义原则;再次,主从庇护关系本身就需要基层官僚运用区隔主义让自己的从属额外收益。因为,远离再分配中心的基层受到的监管与控制更弱,因而越是远离再分配中心,这样的区隔主义行为越普遍。简言之,尽管平等主义是不可动摇的基本原则,但是基层官僚政治却有着偏离这一原则的动机与策略。越是远离再分配中心,对这一基本原则的偏离越严重。

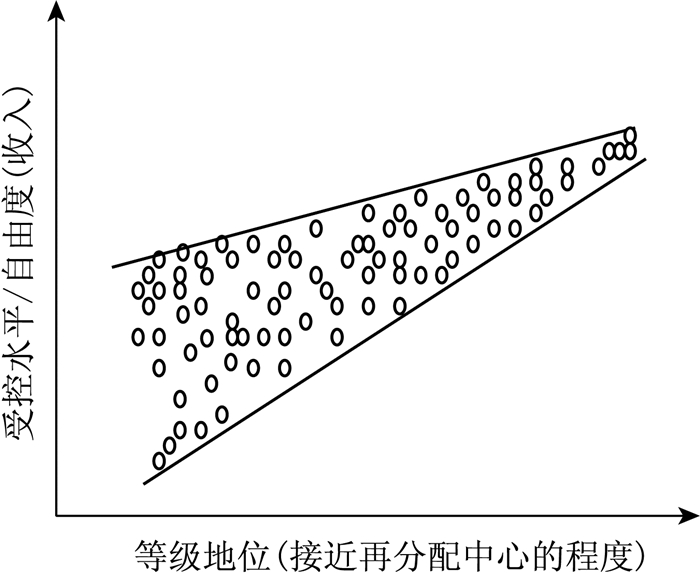

(四) 分层模型的图示如果以收入为例,以上提出的社会分层的结构特征可以用一个简单的“向右上收敛”的理论图形来表示(见图 1)。其中横轴表示等级地位,纵轴表示受再分配中心监管水平以及收入水平。图中的两条直线表示收入增长的方向,而小椭圆则表示个体收入分布。随着等级地位的提高(同时也意味着接近再分配中心的距离更小),收入随之增长,而官僚体系受到再分配中心的监管程度越高,其本身的在分配中的任意性越小。反映到收入分配上,一方面个人收入也随之增长;另一方面,个人收入间的变动范围(可以用离异系数来表示)也就越小。在远离再分配中心的图形的左下方,基层官僚受到的监管更小,他们分配的任意性更高。因此,在这里,他们更有可能偏离平等主义,转而拥抱区隔主义,从而导致基层个人间的收入变动范围远远大于在高等级地位的群体。简言之,平等主义更有可能在高等级地位群体中得以实现;但在基层,由于官僚政治行为,区隔主义更占上风。

|

图 1 收入分配(多少与离异状态)与等级地位关系的理论模型 |

与以往关于社会主义社会分层结构的理论一样,以上提出的理论模型也是从波兰尼最早提出的“再分配”这一社会主义社会的核心政治经济组织制度出发的。萨列尼及其合作者强调了再分配者在再分配过程中自私行为。他们认为,正是由于这样的私利追逐形成了再分配者与普通民众之间的鸿沟。萨列尼的再分配理论精准地指出了再分配过程中一个可能的后果。但是,他如此简单地阐释“再分配”的概念,也导致了对社会主义社会分层结构认识与理解的简单化。由此形成了社会主义社会分层研究关注单一的精英阶层的局面。

我们认为,“再分配”本身并不具有分化的功能,而是再分配者执行再分配的过程中的区隔主义官僚行为,从而形成了最终分配结果的差异。追逐私利仅仅是这些官僚行为中的一个特例,还有更多形式的官僚行为影响到更多的普通民众。这样的区隔主义不仅仅造成一个特权的精英阶层的出现,同时也在普通民众中间形成差异。与萨列尼理论中简单狭隘的精英与普通民众的二元划分不同,本文的理论模型更为普遍,涵盖了再分配制度下整个社会的分层结构,揭示了更为广泛的社会分层特征。社会主义国家中不仅仅存在官员与民众之间的差异,在普通民众之中也存在由同样的官僚政治行为造成的差异。

以上模型对于正处于社会转型的当前现实有何启示性作用呢?首先,在上述模型当中,社会主义社会的平等主义理想的推行得到的整体平等水平较高的情形,在一定程度上是因为国家的监控。随着平等主义的核心目标在政治经济活动中逐渐转换为其他目标,国家计划体制的逐渐淡化后,官僚体系的个人化政治行为将毫无疑问地上升。这必然导致两个结果:一是官僚体系将更为轻松地为自身阶层谋取利益;二是官僚体系的任意行为将在更大范围内影响到普通民众的生活机会。

在市场转型的过程中,市场经济越来越占据主导地位。但是,正如一大批对市场转型理论的批判所揭示的,政治资源从来都是影响收入的一个重要因素(Parish & Michelson,1996;Bian & Logan,1996;Zhou,2000;等)。基层官僚在市场转型中并没有简单地像倪志伟的理论所预测的那样失去了吸引力,而是继续着以往的优势地位,同时基层官僚的这些优势受到的限制却较以往有所降低。可以轻易地推论出,基层官僚的吸引力将进一步增加,而他们获得额外利益的动力与机会也将增加。从这个意义上讲,即使原有的再分配者并不一定继续拥有再分配的权力,但是他们在权力转化过程中将进一步抓取利益(Parish和Michelson也提及了其他国家曾经出现过的类似情形)。当这样基层的政治资源与经济任务相结合时,1就更能够显示出官僚对于经济资源的控制力度了。与此相应的是,由于官僚对于经济资源更大的控制权,他们的行为必然将在更大程度上影响到更多的普通民众,并加大民众间的差异。

1 财税制度的改革使得地方政府有了更多的动力插手经济活动,将之当成地方政绩与财政的主要来源,并形成特殊的地方财团主义的组织形式(Oi,1992;王颖,1995)。

其次,在整个社会分层结构中,整体上的收入差异将进一步加大。特别的,在原来的收入的高端(见图 1)显示了较小的收入差异。一旦国家对于这一领域的控制减弱,转而让市场来引导收入的分配时,原有的平等主义理想将被经济效率所取代。这时,这里的收入差异与再分配时期相比必然有较大程度的上升。另一个受到注意的趋势是整个社会分层结构的“碎片化”——即不同的利益集团在失去了具有强制性计划体制之后,各自为阵,争取利益(李强,2002)。从一定程度上讲,这也正是因为原有的利益集团及其延续在新的历史时期,运用自身的政治资源谋取利益的结果(王天夫、王丰,2005),也是基层官僚政治行为的一个具体体现。

最后,从理论角度上讲,上述模型更重要地指出了,社会主义社会分层研究中,对于精英的过分关注使得我们忽视了揭示整体的社会分层结构。而在描绘这样的分层结构时,我们需要从根本上理解形成这样的分层结构的动力机制。以往众多对于由倪志伟首先提出的市场转型理论的批判,更多的是指出了其理论的偏狭与缺陷,却也没有提出完整的替代理论来解释与预测转型时期的社会分层结构的变动方向。本文所提出的模型直截了当地指出了整个社会结构——不论是靠近再分配中心的高端还是远离再分配中心的低端——在社会转型时期都将进一步拉大社会阶层间的差距,社会不平等程度将进一步扩大。这正是因为在转型时期,区隔主义官僚的行为受到的监控减弱了。因此,在理论与实证研究中,应当注意到再分配机制及其在转型时期的变种对于整个社会分层结构上的影响,而不要仅仅盯住精英与民众间的分界。因为,这一分界并不是整个社会分层的全部。

六、结语社会主义国家的分层研究集中关注权力精英与普通民众间的二元划分。本文提出了一个更为普遍的、涵盖整个社会的分层理论。通过重新分析波兰尼的“再分配”概念以及以萨列尼为代表的再分配分层理论,我们认为,再分配制度本身具有均平的功能,而并不能自动将社会成员分成高下等级。在再分配过程中造成社会不平等的根源,在于运行和实施再分配的官僚以及官僚政治行为。正是由于远离再分配中心的基层官僚的任意性行为,导致了普通民众中的不平等。平等主义国家与区隔主义官僚体系之间的矛盾形成的社会分层结构的特征是:随着与再分配中心的距离的增加,官僚行为的任意程度越高,普通民众的收入在降低的同时,其间的差异也越来越大。

在社会转型时期,基层官僚的再分配优势将进一步继续,同时他们对于普通民众的影响程度也将进一步增加。而整个社会分层结构上的差异也将逐步扩大。

本文虽然只是提出了一个理论上的模型,但是从模型的基本论述中可以得到一些可供验证的假设,并使用实证研究来加以检验。本文给出了一个重要的指标,即距离再分配中心的距离。在林南和边燕杰(Lin & Bian,1991)的研究中,他们使用了单位的所有制等级来表示了这一指标。当然,还可以使用其他指标,例如,行政级别等,来表示这样的指标。需要指出的是,由于涉及到基层官僚的行为,收集准确的资料都将是一个挑战。比较起来,得到定性资料的可能性或许更容易些。但是,这也需要较好的设计与操作,才能从调查中得到所需的资料。

波兰尼, 卡尔.[1944]2007.大转型[M].冯刚、刘阳, 译.杭州: 浙江人民出版社.

|

科尔内, 亚诺什.[1980]1986.短缺经济学[M].张晓光, 等, 译, 北京: 经济科学出版社.

|

李汉林.2004.中国单位社会[M].上海人民出版社.

|

李路路、王奋宇.1992.当代中国现代化进程中的社会结构及其变革[M].杭州: 浙江人民出版社.

|

李强.2000.社会分层与贫富差别[M].厦门: 鹭江出版社.

|

——.2002.中国社会分层结构的新变化[G]//中国社会科学院社会学研究所, 编.2002年: 中国社会形势分析与预测.北京: 社会科学文献出版社.

|

伦斯基, 杰拉尔德.[1966]1988.权力与特权[M].杭州: 浙江人民出版社.

|

——.[2001]2005.老问题与新视角: "真实存在的社会主义社会"与分层理论的相关性[G]//D. Grusky, 编.社会分层.王俊, 等, 译.北京: 华夏出版社.

|

宋时歌.2004.市场转变过程中的精英再生与循环[G]//李培林、李强、孙立平, 编.中国社会分层.北京: 社会科学文献出版社.

|

王天夫、王丰.2005.中国城市收入分配中的集团因素: 1986-1995[J].社会学研究(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200503007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

王颖.1995.新集体主义: 乡村社会的再组织[M].北京: 经济管理出版社.

|

Bian, Yanjie and John Logan. 1996. "Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China." American Sociological Review 5. https://www.researchgate.net/publication/215058711_Market_Transition_and_the_Persistence_of_Power_The_Changing_Stratification_System_in_Urban_China

|

Djilas, Milovan. 1957. The New Class. New York: Praeger.

|

Lin, Nan and Yanjie Bian. 1991. "Getting ahead in Urban China." American Journal of Sociology 2. https://www.researchgate.net/publication/240567343_Getting_Ahead_in_Urban_China

|

Nee, Victor. 1989. "A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism." American Sociological Review 5. https://www.researchgate.net/publication/215058977_A_Theory_of_Market_Transition_From_Redistribution_to_Markets_in_State_Socialism

|

——.1991. "Social Inequalities in Reforming State Socialism: Between Redistribution and Markets in China." American Sociological Review 3. https://www.researchgate.net/publication/271795455_Social_Inequalities_in_Reforming_State_Socialism_Between_Redistribution_and_Markets_in_China

|

Oi, Jane. 1992."Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China." World Politics 45. https://www.researchgate.net/publication/259380445_Fiscal_Reform_and_the_Economic_Foundations_of_Local_State_Corporatism_in_China

|

Parish, William. 1984. "Destratification in China." in J.Waston(ed.). Class and Social Stratification in Post-Revolution China. New York: Cambridge University Press.

|

Parish, William L. and Ethan Michelson. 1996. "Politics and Market: Dual Transformations." American Journal of Sociology 4. https://www.researchgate.net/publication/249175607_Politics_and_Markets_Dual_Transformations

|

Szelényi, Ivan. 1978. "Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies." International Journal of Comparative Sociology 1.

|

——. 1983. Urban Inequalities under State Socialism. Oxford: Oxford University Press.

|

Szelenyi, Ivan and Robert Manchin. 1987. "Social Policy under State Socialism." In G. Esping-Anderson, L. Rainwater and M. Rein (eds). Stagnation and Renewal in Social Policy. White Plains. N.Y.: Sharpe.

|

Tolley, George. 1991. "Urban Housing Reform in China: An Economic Analysis." World Bank Discussion Papers 123.

|

Walder, Andrew. 1986. Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press.

|

——.1992. "Property Rights and Stratification in Socialist Redistributive Economies." American Sociological Review 4. https://www.researchgate.net/publication/272562431_Property_Rights_and_Stratification_in_Socialist_Redistributive_Economies

|

——.1996. "Markets and Inequality in Transitional Economies: Toward Testable Theories." American Journal of Sociology 4. http://cn.bing.com/academic/profile?id=3bbfcd42bbcaae02bbd70480fe285501&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Walder, Andrew, Bobai Li, and Donald Treiman. 2000. "Politics and Life Chances in a State Socialist Regime: Dual Career Paths into the Urban Chinese Elite, 1949 to 1996." American Sociological Review 2. https://www.researchgate.net/publication/273078506_politics_and_life_chances_in_a_state_socialist_regime_dual_career_paths_into_the_urban_chinese_elite_1949_to_1996?ev=auth_pub

|

Zhou, Xueguang. 2000. "Economic Transformation and Income Inequality in Urban China: Evidence from Panel Data." American Journal of Sociology 4. https://www.researchgate.net/publication/246009796_Economic_Transformation_and_Income_Inequality_in_Urban_China_Evidence_from_Panel_Data

|

2008, Vol. 28

2008, Vol. 28