“人类健康受到哪些社会环境因素的影响?”早在社会学创立之初,其创始人之一迪尔凯姆([1897]1996)在对自杀现象的研究中就提出了这一问题,此后的学者也在这个问题上花费了大量的时间和努力。20世纪70年代,一些研究者注意到人们的社会交往关系对健康的作用,开始了“社会支持”(social support)的研究,并使其很快成为健康社会学中一个极其重要的分支。大量经验研究发现,人们的社会关系无论对身体健康还是精神健康都起着相当重要的作用,这种作用既可以是直接的,也可以是间接的“缓冲”(buffering)(Jacobson,1986;House et al., 1988;Lin & Ensel,1989)。

社会支持的研究与近年来日益兴盛的“社会网络分析”(social network analysis)有着密不可分的关系。1社会网络分析是一种结构分析法,它将个人或组织视为“节点”,将这些人或组织之间的联系视为“线”,这些点和线形成了一个个网络状的结构,乃至整个社会都可视为一个大网络(Scott,1991)。社会支持的研究者们通常把社会网络与人们获得的社会支持联系起来,认为人们得到的支持大多来自社会网络关系,因此个人的社会网络情况就代表了他们获得社会支持的数量和质量,并进而决定了他们的健康水平(Lin et al., 1979;House et al., 1988;贺寨平,2001)。但在这种研究进路中,研究者一般只是将网络作为测量社会支持的一种方法引入分析,而没有直接研究社会网络本身对健康的影响。另外,这些研究在分析时更多地采用的是二人关系(dyadic)分析法,集中描述和分析那些为个人提供帮助和支持的关系人的特征(Lin et al., 1986;House et al., 1988)。

1 J.豪斯等(House et al., 1988)指出,在社会支持研究中“社会支持”、“社会网络”和“社会关系”等概念似乎是混杂在一起,难以区分的。

已经有一些研究者发现了这种研究进路的局限性,指出应直接研究个人的社会网络情况对健康的影响。海因斯等人(Haines & Hurlbert,1992)提出:在健康研究中,社会网络与社会支持是彼此独立的元素,社会支持反映的是个人通过自己所处的社会环境/结构所获取的资源,而个人的社会网络则是对这种社会环境和结构的描述。因此,有必要独立考察社会网络的特征对个人健康的作用。还有的研究者强调了直接研究社会网络整体结构而不是只研究具体帮助者的重要性,他们指出个人的社会网络是人们行动的结构性背景,人们通过平时与社会网络成员的长期互动,会形成一种对资源可得性和资源获取方式的固定心理感知模式(Hurlbert et al., 2000),这种认知模式有可能直接影响人们的健康行为与后果。我们可以借用研究者对社会资本研究所做的“功能论”和“结构论”视角的区分法(Portes,1998;林南,[2001]2005;朱旭峰,2006),将传统的“社会支持与健康”研究视为一种功能论研究进路,而将“社会网络与健康”分析视为一种结构论的研究进路。而后者恰恰是健康社会学研究中所欠缺的——目前这方面的经验研究不但数量相对较少,而且主要局限于对精神健康的研究(Israel & Antonucci,1987;Haines & Hurlbert,1992)。

中国素有强调人际关系和网络的文化传统,特别是在当前的社会转型时期,由于正式制度处于一种不稳定的状态,因此人们高度依赖于从社会网络等非正式制度得到的社会支持,这一点已经在企业经营(边燕杰、丘海雄,2000;罗家德、叶勇助,2007)、劳动就业(丘海雄,等,1998;边燕杰、张文宏,2001;赵延东,2002)、流动人口的生活适应(李培林,1996;赵延东、王奋宇,2002)和灾后恢复(赵延东,2007)等诸多领域的研究中得到验证。那么,在当前中国社会中,社会网络与健康之间的关系究竟如何呢?从目前国内的研究状况看,虽然社会支持与健康的研究已经日益受到重视,但有关社会网络和健康的研究却为数甚少,而且存在两个局限:一是多集中于对特定人群的分析,如老年人(孙彦峰、丛梅,1993;贺寨平,2002)、学生(欧阳丹,2003)、病患者(刘雪琴、李亚洁,2000),等等,缺少对整体人群有代表性的抽样研究和分析;二是基本集中于对城市居民的调查,即使有少数专门针对农村居民的调查(贺寨平,2003),但由于不是在一个统一的研究和抽样框架中得到的数据,因此,也很难对城乡居民之间的差别进行有效的比较。

本文试图从以下几个方面进一步发展社会网络与健康的关系研究:首先,与以往重点考察具体社会支持对健康影响的研究不同,本研究将社会网络作为与社会支持相独立的因素引入分析,着重考察个人的社会网络结构状况对其健康的影响;其次,本研究不仅考察了社会网络对精神健康的作用,而且考察了网络对身体健康的作用,试图发现社会网络对于精神健康和身体健康所起作用是否存在差异;最后,本研究使用了中国西部省份的城乡居民抽样调查数据,此数据是在城乡统一收集的,使用了统一的研究和抽样框架,1这样不仅可以了解社会网络与健康关系在整体人口中的表现,而且可以在城乡之间进行比较研究。

1 有关研究数据的情况请参见本文第三节的相关说明。

二、研究假设本研究的重点问题是个人的社会网络对其身心健康的影响,那么个人网络的特征有哪些呢?在网络分析中,研究者一般会用网络的规模(size)、紧密度(density)、构成(composition)、趋同性(homophiliy)和异质性(heterogeneity)等指标来描述网络的特征,2在下面的分析中,我们将围绕这些特征提出本研究的假设。

2 在社会网络分析中,“规模”指网络成员的多少,“密度”指成员之间相互联系的紧密程度,“构成”指网络中不同特征成员所占比重,“趋同性”指网络成员与网络中心在各种社会特征上的相似性,“异质性”指网络成员彼此之间的差异程度(参见Marsden,1987)。

首先看网络规模,规模指的是个人所处网络的大小,亦即网络成员的多少。以往文献对此讨论较多,而且研究结果基本是,有较大规模网络的人会有较好的健康(Blazer,1982;Wellman et al., 1990),但也有研究者发现规模与健康无直接关系(Stokes,1983;Israel & Antonucci,1987)。我们根据以往研究和相关理论认为,网络规模大小决定了人们从网络中可摄取的资源和支持的多少(林南,[2001]2005),规模大者可摄取更多资源,可得到的精神支持和物质支持也更多,从而导致更好的身心状况。因此提出假设1如下:

假设1:个人社会网络的规模对其精神和身体健康起着积极作用,规模越大,则身心健康状况越好。

除规模外,网络的结构(如紧密度、构成、异质性等)也是描述网络特征的重要参数,而分析网络结构对健康影响的研究却比较少见。

林南([2001]2005)将人们通过社会网络获取资源的行动区分为两大类:一是维持有价值资源的“表达性行动”,二是寻找和获得额外有价值资源的“工具性行动”。他认为这两类行动需要不同结构的网络——紧密而封闭的网络有利于表达性行动,而开放和异质的网络则更有利于工具性行动。这一观点被赫伯特等(Hurlbert et al., 2000)和赵延东(2007)运用到对自然灾害中受灾者的研究中,结果发现以密度高、强同质性和亲属比例高为特征的核心网络(core network)更有助于受灾者获得非正式支持,但同样结构的网络却不利于人们得到正式支援。那么,这一观点应用到健康领域内会有何表现呢?

学者一般认为,精神健康反映的是个人的心理和情感状态,因此更多地依赖于表达性行动加以维持(Jacobson,1986)。有鉴于此,林南等(Lin et al., 1985:248)在研究社会网络与精神健康的关系时曾指出:“……与强关系和同质的人的联系——而不是与弱关系与异质的人联系——对于保证精神健康是至关重要的”。具体到网络结构上,这就意味着强关系多、密度高、同质性高和分散性低的网络将更有利于人们保持精神健康,而且一些经验研究的结果也支持了这一观点(House et al., 1988;Haines & Hurlbert,1992)。与此相对应地,人们的身体健康状况不仅取决于是否得到了充足的精神支持,更取决于得到各种物质资源的丰富程度。也就是说,人们的身体健康不仅需要表达性行动,更需要工具性行动的维护;另外,对身体健康起维护作用的除物质资源外,还有各种有关健康的知识和信息,而根据格拉诺维特的“弱关系强度假设”,有价值的信息更多地是通过弱关系和异质性关系来传递的(Granovetter,1973),这些似乎都暗示着,有利于身体健康的社会网络结构可能会与有利精神健康的网络结构有所不同。据此我们提出以下研究假设:

假设2a:个人社会网络的紧密度越高、同质性越强、强关系比重越大,则个人就越可能有较好的精神健康。

假设2b:反之,如果个人的社会网络表现出低紧密度、低同质性、弱关系比重较大的特征,则个人身体健康状况会更好。

在解释社会网络作用于健康的机制时,M.希曼等(Seeman et al., 1985)总结了几种可能的假设:一是社会网络可以促进人们参与有益健康的预防性行为;二是网络可以传递健康信息;三是更好的网络权力位置可以提高人们的控制感(sense of mastery),从而对健康产生积极影响。他们通过经验研究检验了这些假设,结果只有控制感假设得到支持。虽然M.希曼等在研究中只测量了控制感,但他们有关控制感与网络权力位置的假说却引出了一个非常有趣的问题:个人在网络中的相对地位是否会对健康产生影响?

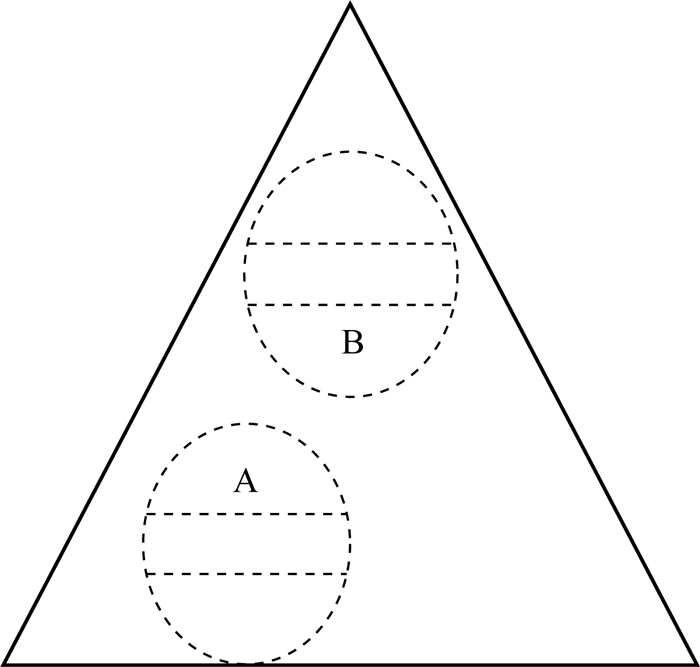

社会网络分析是作为一种与传统的“地位结构观”不同的“关系”视角被引入社会学分析的,1但它并未否认地位因素的作用(边燕杰,1999;张文宏,2005)。网络研究者们在涉及地位研究时大致有两种做法:一是将个人或网络成员在整体社会分层结构中的地位直接引入网络分析,如社会资源研究(Lin,1982)、社会网络与阶级阶层的研究(张文宏,等,2004;张文宏,2005)等,另一种做法则是直接分析个人在整体网络结构中的“结构位置”,如“结构洞”分析(Burt,1992)。但很少有人注意到个人在网络中的相对地位及其影响,正如韦格纳所指出的:“大多数真实的网络都带有一定的异质性,它同时包含了某些高社会地位的成员和某些低地位的成员。即使两个网络只有很少重叠或根本不重叠,大多数地位层级也是相对复杂的,还会有群体内的差异”(Wegner,1991:61)。因此个人在自身的网络地位连续谱中都会有一个相对地位,这种相对地位与个人在整体社会分层中的地位既有联系,又有区别。网络相对地位是以整体社会分层地位为基础来加以衡量的,但它完全可能不同于整体分层地位。以图 1为例,如果三角形代表整体社会的金字塔型分层结构,而圆形代表个人的网络的话,我们可以看到,在整体社会分层结构中,行动者A的地位要比B低。但A和B处于不同的社会网络之中,A在自己的网络中处于相对较高的位置(即A的网络中,多数成员的地位低于A),而B在自己网络中处于相对较低的位置(B所在网络中,多数成员的地位高于B)。因此,尽管B在整体社会分层中的社会地位要高于A,但B的网络相对地位却比A更低。

1 米切尔(Mitchell,1973)提出社会关系秩序可分为三种不同形式:结构性秩序、类别性秩序和个人性秩序,其中个人性秩序对应的就是社会网络,它可以对以阶级阶层和社会经济地位为代表的结构性、类别性秩序起到补充作用(转张文宏,2005:180-181)。

|

图 1 社会地位与社会网络相对地位示意图 |

韦格纳(Wegner,1991)最早注意到网络相对地位的问题,在一项对求职者使用关系强度的研究中,他提出求职时使用的关系强度的作用受到使用者在自身社会网络中相对地位高低的限制,只有对那些处于较高网络地位的人来说,“弱关系”的使用才是更有效的。但遗憾的是,他在实际研究的操作过程中并没有真正测量人们的网络相对地位,却是以个人的社会地位(使用被访者的职业声望分数指标)取而代之,这又回到了研究个人在社会分层中地位的老路上去了。1韦格纳虽然提出了一个有意思的问题,但并没有真正回答这一问题。而在他之后,这一问题也没有引起更多研究者的关注。

1 出现这种情况的原因可能在于测量方法上,韦格纳在研究中使用的仍是“使用社会资本”的测量法,只询问了被访者在求职过程中使用过的关系人的情况(Wegner,1991)。由于他没有测量个人的社会网络整体情况,没有可能得到网络成员的整体职业地位连续谱的分布情况,自然也就无法了解个人在网络中所处的相对地位了。

网络相对地位在健康研究中有着特定的意义,既然网络相对地位与社会结构地位不能等同,那么它对个人健康的作用和作用机制也一定和社会地位的作用有所不同。从社会心理学的视角看,人们的心理满足感和精神健康水平与其选择的参照群体(reference group)有着重要的联系(Eisenstadt,1954;李俊,2004),而人们最可能使用的参照群体就是他们自己日常交往的社会网络成员(Pollis,1968)。因此,那些在自己的社会网络中处于相对较高地位的人,由于其参照的对象在社会地位上大多低于自己,很可能更容易得到心理上的满足,从而保持更高水平的精神健康。就身体健康而言,M.希曼等的研究发现,个人的“控制感”与身体健康有着积极的关系:在网络中处于较高权力位置的人更可能有较高的“控制感”,从而使他们更有可能积极去使用网络中的资源,并获得更好的健康后果(Seeman et al., 1985)。也就是说,较高的网络地位使人们更有可能去使用网络中的资源,从而使人得到更好的身体健康。据此我们可以提出以下假设:

假设3:个人在自己的社会网络中所处的相对地位高低对其精神和身体健康会产生作用,在网络中的地位越高,身心健康水平越好。

自迪尔凯姆以来,人们一直担心现代化和城市化会导致“共同体的消亡”,从而会导致人们的孤立和隔离,从某种意义上说,“社会支持”的研究正是起源于这一恐惧(Fischer,1982;Seeman et al., 1985;House et al., 1988)。正因为如此,对城乡居民社会支持效果的比较也是研究者们关注的焦点之一。在国外的相关经验研究中,研究者发现城市社区中社会关系对健康的作用较明显,而在城镇化程度较低的地区,这种作用变弱。他们认为这可能是因为乡村地区的社会关系更为普遍,而导致测量缺乏差异性的缘故(House et al., 1988)。由于历史和制度的原因,中国的城乡差别比西方国家要大得多,而且农村地区间的差异性也比较大,在较为传统的农村社区,社会网络对健康的作用是否会比现代化程度更高的城市社区更低呢?这个问题带来了本研究的最后一个研究假设:

假设4:在城镇地区居民中,社会网络对健康的作用要比在农村居民中表现得更明显。

三、研究数据、变量与方法 (一) 研究数据本研究使用的数据来自“中国西部省份社会与经济发展监测研究”,这是由科技部中国科技促进发展研究中心于2004年6月至2005年2月在甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙古、新疆、云南、贵州、四川、广西和重庆等11个西部省(市、自治区)组织实施的一项大规模入户问卷调查。研究的抽样方案能够推论的目标人口为除西藏自治区以外的所有目前居住在中国西部省份的家户,包括所有流动人口。在被抽样的每一个省(市、自治区)采用了“概率与规模成比例抽样”(PPS)的方法,每个省计划抽取252个村(居)委会、4 000户居民,共抽取44 000户居民。最后实际抽取样本44 738户,符合受访条件的样本43 858户,完成全部问卷的样本41 222户,应答率为94%。调查中不仅收集了家户层面的数据,而且还使用社区问卷收集了居民所在社区的信息。

(二) 研究变量 1. 因变量研究的因变量是居民的身心健康情况,其中精神健康是用Hopkins Symptoms Check List (HSCL)量表的简化版来测量的,量表由六个问题组成,1主要测量焦虑和抑郁的内容(Tambs & Moum,1993),得分越高,表明精神健康状况越好。身体健康状况主要是通过居民自我报告的健康状况(self-rated health)来考察的。

1 具体内容是“你最近七天是否经常出现以下症状或感觉:①‘紧张或心慌’,②‘头痛’,③‘心情不好、情绪低落’,④‘失眠、睡不好觉’,⑤‘觉得自己没用、无能’,⑥‘总是觉得担心’”。

2. 自变量研究的主要自变量是居民的社会网络情况,在本研究中,我们使用“位置生成法”调查了居民的“重要节日交往网络”,要求被调查者先选择去年自己联系人最多的一个节日,然后详细询问这些联系人的情况。这一方法可以较好地反映不同地区和民族居民的核心社会网络情况。具体的网络变量有:网络的规模(网络成员的多少)、构成(网络中亲属和朋友等强关系所占的比重)、职业异质性(网络成员中从事的不同职业数量)。它们分别反映了网络的规模、紧密度、1强关系多少和异质性。测量个人的网络相对地位的步骤稍复杂一些,我们先计算了被访者自身的职业声望得分,然后计算了他/她在自身社会网络成员职业声望分系列中的相对地位(通过位置生成法,可以知道每一个被访者的社会网络中都包含了哪些类型的职业,从而可以得到社会网络成员的基本地位分布情况),并将其转换为一个最低值为0,最高值为100的分值变量,2分数越高,说明被访者在自身网络中的相对地位越高。

1 社会网络中的“紧密度”反映了网络成员之间相互联系的紧密程度,其一般测量方法是用网络中的实际联系数量除以网络中所有可能存在的联系数量(Scott,1991)。由于位置生成法并不能描述出网络的实际结构,本研究中无法直接测量网络密度。研究中国关系网络的学者认为,在中国可以用网络中亲戚等强关系的比例作为测量网络密度的近似指标(Ruan,1998;边燕杰、李煜,2001)。因此在本研究中,我们也可以认为“强关系的比重”从一个侧面反映了网络的紧密程度。

2 具体计算公式是:P=(S-NL)/(NH-NL)×100。其中P代表本人在网络中的相对地位分数,S代表本人职业声望分数,NL代表网络成员职业声望的最低分,NH代表网络成员职业地位最高分。如果S<=NL,则P=0;如果S>= NH,则P =100;如果P=NL=NH,则P=50。

3. 控制变量除了社会网络变量外,我们还引入了一些可能影响居民身心健康的变量作为控制变量,这些变量包括居民的家庭规模(家庭成员人数)、家庭经济状况(以家庭人均年收入和居民对自家经济状况的自评两个变量来反映)、教育水平(受教育年数)、基本人口学特征(性别和年龄)、婚姻状况(是否有配偶)、家户所在地理位置和身体残疾情况(是否有残疾)等,为了控制个人社会地位的影响,还引入了个人“职业地位”的变量。此外,在分析对身体健康的影响时,还引入了是否有健康保险或保障以及社区饮用水安全性、有无医院等控制变量。

表 1列出了本次研究中主要变量的描述性统计结果:城镇居民的身心健康水平均高于农村居民。相对于农村居民而言,城镇居民的网络规模更大(平均17.2人,高于农村居民的平均13.1人)、网络中强关系更少(平均比重为81%,低于农村居民的87%)、职业异质性更高(网络中职业数量平均为6.1个,而农民居民网络中平均职业数量仅为3.6个)、个人在网络中的位置也相对更高。城乡居民间除在“婚姻状态”和“性别”上的差别未达0.05统计显著度外,在其他变量上的差别均有统计上的显著性。另外,经相关检验,各自变量之间不存在非常强的相关关系,“网络相对位置”与“职业地位”之间的相关系数(r)稍高(0.60),但从后面回归中的检验来看,也不存在“多重共线性”问题。

| 表 1 研究主要变量的描述分析(括号内为标准差) |

研究使用了多元回归的方法来分析数据,精神健康的因变量是一个由量表得到的分值,虽然本质上是一个定序变量,但可近似地作为定距变量使用,因此可使用普通多元线性回归(OLS)模型。而身体健康的因变量是一个只有四级的定序变量,不能简单地使用普通线性回归模型来分析。我们使用了一种新的分析定序因变量的统计方法,称为“定序因变量回归”(ordinal regression),其基本思路是假定定序因变量其实是一个潜藏的连续变量的分类表现,可以使用一般线性模型,用指定的自变量来预测因变量不同类别的累加概率。定序因变量回归模型的基本公式为:

| $ link\left({{{\rm{y}}_{{\rm{ij}}}}} \right) = {\theta _{\rm{j}}} - \left({{\beta _1}{{\rm{x}}_{{\rm{i1}}}} + {\beta _2}{{\rm{x}}_{{\rm{i2}}}} + \cdots + {\beta _{\rm{p}}}{{\rm{x}}_{{\rm{ip}}}}} \right) $ |

其中Yij是第i个样本处于第j个类别的累加概率,link是一个联结函数,θj是第j个类别的阈值,xi1到xip是第i个样本的预测变量(自变量),β1到βp是这些自变量的回归系数(McCullagh & Nelder,1989)。在实际预测中,我们需要将累加概率转换为一个函数后再加以预测,这个函数称为“联结函数(link function)”。在本研究中,我们设定的因变量“自评健康状况”基本属于正态分布,因此选择了“probit”联结函数。

四、统计结果 (一) 网络及其它自变量对精神健康的影响表 2中列出了影响城乡居民精神健康的各因素的普通线性回归分析的结果,农村和城市回归模型的解释系数R2分别为0.116和0.103,说明本研究设定的自变量对城乡居民精神健康有一定的解释力,但还有相当的变差不能为这些自变量所解释。

| 表 2 社会网络及其它变量对居民精神健康影响的普通线性回归系数 |

模型1中列出的是农村居民样本的回归系数,模型2列出的是城镇居民样本的回归系数。由表中结果可见,无论在农村居民还是城镇居民中,网络规模和成员的职业异质性都是影响精神健康的显著因素,其中网络规模的影响是正向的,规模越大,则精神健康状况越好;而职业异质性的影响则是负向的,异质性越低,精神健康状况越好。网络紧密度(亲属比重)的回归系数在城乡的作用都是正向的,但均未达到0.10的显著度,因此只能说强关系比重无论在城市还是在农村都对居民的精神健康没有显著作用。

个人的网络地位高低对城市居民的精神健康影响是显著正向的,也就是说,城市居民在自己的个人网络中所处的地位越高,则其精神健康状况就越好。而网络地位高低对农村居民的精神健康并无显著影响,尽管仅从回归系数看是一种正向的作用。

其它控制变量对精神健康的作用在城乡居民之间似乎并没有特别明显的差异,家庭经济状况较好者、教育水平较高者以及年龄较低者都有着更好的精神健康状况,男性的精神健康状况优于女性,有残疾者精神健康状况更差,相对于居住在山地的居民,居住在平原和丘陵地区的人精神健康状况更好。城乡间表现出差异的是配偶的作用,在农村地区居民中,有无配偶对精神健康并没有显著的影响,而在城市居民中,“有配偶”则起着显著的提高精神健康的作用。

考虑到个人的“网络地位”与“职业地位”之间可能出现的自相关问题,在回归分析中还进行了多重共线性检验,结果表明模型1中各自变量的容限度(tolerance)均在0.5以上,在模型2中,“网络地位”和“职业地位”的容限度稍低,分别为0.297和0.241,但均远远超过常规的0.10容限度界限,是完全可以接受的。因此可判断不存在多重共线性问题。

(二) 网络及其它自变量对身体健康的影响在表 3中,我们分别列出了农村(模型3)和城镇(模型4)居民的社会网络及其它相关变量对其自评身体健康影响的定序因变量回归系数。由模型3可见,农村居民的社会网络情况对其身体健康起着相当明显的作用:网络规模较大者以及网络成员职业异质性越大者身体更为健康。网络成员中强关系比重则对健康起着统计学意义上的负向作用,强关系比重越低者的身体健康情况越好。但在城镇居民中,网络结构变量的影响就远不如农村居民那么显著,只有网络规模的作用在边际水平上显著(达到0.10的显著度),网络规模越大者,健康水平越好。

| 表 3 社会网络及其它变量对居民自评身体健康影响的定序因变量回归系数(联结系数为probit) |

个人在网络中所处地位对身体健康的影响无论在农村居民中还是城镇居民中均没有显著表现。仅就回归系数看,在城镇居民中还表现为一种负向作用(但在统计上并不显著)。

就其它控制变量而言,对农村地区居民的健康水平起显著作用的变量较多,家庭规模越大、家庭经济状况越好、教育水平越高、年龄越小,则身体健康水平越好;男性的身体健康水平更好,无配偶者身体健康状况更好。而在城镇居民中表现出显著作用的控制变量相对较少,主要是经济地位(经济地位高者健康水平高)和人口学特征(年龄小、男性的健康水平更高)。不出意料地,我们引入的精神健康控制变量无论在城镇还是在农村都起着积极的作用。

五、结论与讨论根据上述统计结果,我们将社会网络对身心健康的影响归纳如下。

第一,无论在农村还是城镇,个人的网络规模对身心健康都起着很积极的作用,网络规模越大,身心健康状况越好,这一结果支持了研究假设1。这意味着扩大交往范围,与更多的人保持互动,是提高健康水平的一条有效途径。

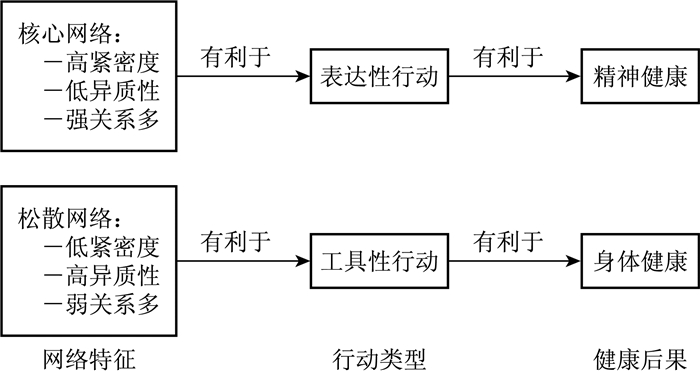

第二,人们的社会网络结构对身体健康和精神健康起着不同的作用。统计结果表明,网络中强关系的比重对精神健康的作用不显著(如果仅从回归系数来看是正向作用),而它对身体健康的作用则是负向的,这一点在农村居民中表现得尤为显著。网络结构对健康的不同作用更为突出地表现在异质性指标上,对比模型1和模型3可以发现,农村居民的网络成员职业异质性对精神健康的作用是负向的,异质性低的居民有较好的精神健康,但网络异质性却对身体健康有正向作用,职业异质性越高,其身体健康状况越好。在城镇居民中,也可以看到网络异质性对精神健康有显著的负向作用。这一结果基本支持了研究假设2。社会网络的研究者们将紧密度高、同质性强和强关系较多的网络称为“核心网络”,并认为这样的网络对人们的表达性行动有利,而与核心网络特征相反的松散型网络则更有利于工具性行动(Hurlbert et al., 2000;林南,[2001]2005;赵延东,2007)。本研究将人们的行动类型与维持身心健康所需资源结合起来,认为人们的精神健康更需要表达性行动的维持,因此核心网络对精神健康更为重要。而人们的身体健康维持则更依赖于获取更多资源的工具性行动,这时松散型网络就表现出其优势了(参见图 2)。这一研究结果不仅使我们更深入地理解社会网络与健康之间的关系,也使我们对于社会网络与人们的社会行动之间的关系有了更进一步的认识。

|

图 2 网络结构特征、行动类型与身心健康之间的关系 |

第三,本研究发现,个人在社会网络中的相对地位对人们的健康也发挥着作用,这是以往研究中很少注意到的新发现。统计结果表明,在城镇居民中,个人的网络相对地位越高,其精神健康状况越好。这一结果部分地支持了研究假设3,即网络相对地位对精神健康起着积极的作用。这可能是因为网络地位较高的人有较高的心理满足感所导致的。但研究假设3的另一层含义即网络地位对身体健康的积极作用则没有出现。我们假设网络地位对身体健康的影响机制是,更高的网络地位会带来更强的控制感,从而使个人更有可能调用网络中的资源。而本研究中并未测量居民的“控制感”和对网络资源的使用情况,因此我们尚无法对此作更深入的分析,这还需要在今后进行更进一步的研究。

第四,社会网络对健康的作用在城乡居民中的表现存在差异,在农村居民中表现得更为明显。这一结果与研究假设4正好相反,但我们在提出此假设时就已提到过,中国的城乡差别与国外相比有很大不同。中国社会的最大结构特征就是城乡二元分化,城镇与农民的居民生活的自然环境、制度环境与文化环境都存在较大的差别,特别是保障健康的制度建设(如医疗卫生设施、医疗保障体系等)在农村地区要比在城市地区差许多,这可能是为什么社会网络这一非制度因素在农村地区比在城镇地区能发挥更大作用的主要原因。

本文集中探讨了西部城乡居民的社会网络对身心健康的影响。研究结果说明,个人的身心健康不仅是一种自然现象,更是一种社会现象,它会受到各种社会环境因素(包括个人的社会交往网络环境)的影响。本研究的结果丰富了以往有关社会支持与健康的相关研究,今后在研究社会网络与健康的关系时,我们不仅应注意个人从网络中得到的实际支持,也要注意个人网络结构所可能提供给个人的潜在资源的作用。

本研究的某些结论的含义不仅限于社会网络与健康的研究。例如,本研究首次利用经验数据,分析了个人在网络中的相对地位对于身心健康的影响,发现了个人在网络中的位置对其精神健康起着积极的作用。在以往的研究中,研究者比较关注的是人们在整体社会分层中的地位对健康可能产生的影响,而本研究的结果则表明,影响健康的因素不仅是人们的社会经济地位,也包括他们在自身社会网络中的相对地位。这一结果为我们在网络研究中如何结合“关系结构”与“地位结构”的视角提供了一种新的思路。再如,研究发现同一结构特征的网络(如核心网络)在有利于精神健康的同时,对身体健康却起着相反的作用。这一结论促使我们进一步去思考网络结构与人们不同类型的社会行动之间的关系,可以丰富我们对社会网络理论的理解与认识。

本研究也存在一些局限。在以往的研究中,一般使用“姓名生成法”来测量居民的社会支持网络(support network),同时在研究中也常常会直接考察被调查者在实际生活中具体得到了何种类型的支持;而本研究中调查的是“重要节日交往网”而非社会支持网的情况,因此在与其他研究比较时应注意这一点。另外,由于调查网络时使用的是“位置生成法”,不像“姓名生成法”那样能直接测量网络的各种结构参数(如密度、异质性等),而只能以间接的方法测算,有些参数(如性别异质性)则根本无法计算,这些都可能对研究结果带来影响。最后,研究中只集中考察了社会网络对健康的直接作用,没有研究其在突发事件中可能起到的“缓冲作用”,而且研究也没有更进一步考察社会网络是通过哪些机制来作用于健康的。这些问题都有待在今后的研究中加以解决。

边燕杰.1999.社会网络与求职过程[J].国外社会学(4).

|

边燕杰、李煜.2001.中国城市家庭的社会网络资本[C]//清华社会学评论(第2辑).厦门: 鹭江出版社.

|

边燕杰、丘海雄.2000.企业的社会资本及其功效[J].中国社会科学(2). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200002008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

边燕杰、张文宏.2001.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学(2). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200102008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

迪尔凯姆.[1897]1996.自杀论[M].北京: 商务印书馆.

|

贺寨平.2001.国外社会支持网研究综述[J].国外社会科学(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GWSH200101020&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

——.2002.社会经济地位、社会支持网与农村老年人身心状况[J].中国社会科学(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSHK200203011&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

李俊.2004.相对剥夺理论与弱势群体的心理疏导机制[J].社会科学(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHKX200404009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

李培林.1996.流动民工的社会网络与社会地位[J].社会学研究(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ199604004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

林南.[2001]2005.社会资本: 关于社会结构与行动的理论[M].上海人民出版社.

|

刘雪琴、李亚洁.2000.癌症患者的社会支持状况调查分析[J].南方护理学报(5). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=NFHL200005001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

罗家德、叶勇助.2007.中国人的信任游戏[M].北京: 社会科学文献出版社.

|

欧阳丹.2003.社会支持对大学生精神健康的影响[J].青年研究(3). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=QNYJ200303004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

丘海雄、陈健民、任焰.1998.社会支持结构的转变: 从一元到多元[J].社会学研究(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ804.002.htm

|

孙彦峰、丛梅.1993.天津市"老年社会网"研究[J].社会学研究(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1993-SHXJ199305009.htm

|

张文宏.2005.阶级阶层与社会网络研究: 理论模型和经验发现[G]//李培林、覃方明, 主编.社会学: 理论与经验(第一辑).北京: 社会科学文献出版社.

|

——.2005.城市居民社会网络资本的阶层差异[J].社会学研究(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200504002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

张文宏、李沛良、阮丹青.2004.城市居民社会网络的阶层构成[J].社会学研究(6). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200406000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

赵延东.2002.再就业中的社会资本: 效用与局限[J].社会学研究(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200204006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

——.2007.社会资本与灾后恢复: 一项自然灾害的社会学研究[J].社会学研究(5). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200705009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

赵延东、王奋宇.2002.城乡流动人口的经济地位获得及决定因素[J].中国人口科学(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZKRK200204002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

朱旭峰.2006.中国政策精英群体的社会资本: 基于结构主义视角的分析[J].社会学研究(4). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200604005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

Blazer, D. 1982. "Social Support and Mortality in an Elderly Community Population." American Journal of Epidemiology 115: 684-694. http://cn.bing.com/academic/profile?id=e57d7706fa82ac4e4c4e171bf99bbbf4&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Burt, R. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Eisenstadt, S. 1954. "Reference Group Behavior and Social Integration: An Explorative Study." American Sociological Review 19: 175-185.

|

Fischer, C. 1982. To Dwell Among Friends: Personal Netwrks in Town and City. Chicago: University of Chicago Press.

|

Granovetter, Mark. 1973. "The Strength of Weak Tie." American Journal of Sociology 78: 1360-1380. http://cn.bing.com/academic/profile?id=d4f30406b21defc4cb7684f6422deb93&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Haines, V. and J Hurlbert. 1992. "Network Range and Health." Journal of Health and Social Behavior 33: 254-266. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1401850

|

House, J., D. Umberson and K. Landis. 1988. "Structures and Process of Social Support." Annual Review of Sociology 14: 293-318. http://cn.bing.com/academic/profile?id=4990eebab3acb8a0c0c38eeb8a4384ee&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Hurlbert, J., V. Haines and J. Beggs. 2000. "Core Networks and Tie Activation: What Kinds of Routine Netowrks Allocate Resources in Nonroutine Situations." American Sociological Review 65: 598-618. https://www.researchgate.net/publication/271807837_Core_Networks_and_Tie_Activation_What_Kinds_of_Routine_Networks_Allocate_Resources_in_Nonroutine_Situations?ev=auth_pub

|

Israel, B. and T. Antonucci. 1987. "Social Network Characteristics and Psychological Well-Being: A Replication and Extension." Health Education and Behavior 14: 461-481. http://europepmc.org/abstract/MED/3692867

|

Jacobson, D. 1986. "Types and Timing of Social Support." Journal of Health and Social Behavior 27: 250-264. http://europepmc.org/abstract/MED/3772062

|

Lin, N. 1982. "Social Resources and Instrumental Action." in P. Marsden & Lin N (eds). Social Structure and Network Analysis. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

|

Lin, N., R. Simeone, W. Ensel and W. Kuo. 1979. "Social Support, Stressful Life Events, and Illness: A Model and an Empirical Test." Journal of Health and Social Behavior 20: 108-119. http://europepmc.org/abstract/med/479524

|

Lin, N., M. Woelfel and S. Light. 1985. "The Buffering Effect of Social Support Subsequent to an Important Life Event." Journal of Health and Social Behavior 26: 247-263. http://europepmc.org/abstract/MED/4067240

|

Lin, N., A. Dean and W. Ensel. 1986. Social Support, Life Events and Depression. New York: Academic Press.

|

Lin, N and W. Ensel. 1989. "Life Stress and Health: Stressors and Resources." American Sociological Review 54: 382-399. https://www.researchgate.net/publication/246687352_Life_Stress_and_Health_Stressors_and_Resources

|

Marsden, P. 1987. "Core Discussion Networks of Americans." American Sociological Review 52: 122-131. https://www.researchgate.net/publication/303264228_Core_discussion_networks_of_Americans

|

Mitchell, J. 1969. "The Concept and Use of Social Networks." Pp1-50 in Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relations in Central African Towns, edited by J. Mitchell. Manchester: Manchester University Press for Institiute of Social Research,

|

McCullagh, P. and J. A. Nelder. 1989. Generalized Linear Models. London: Chapman & Hall.

|

Pollis, N. 1968. "Reference Group Re-examined." The British Journal of Sociology 19: 300-307. https://www.researchgate.net/publication/275837975_Reference_Group_Re-Examined

|

Portes, A. 1998. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology." Annual Review of Sociology 24: 1-24. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2eab2a2da0b5b5ec8fc9ac2d3728078f&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Ruan, D. 1998. "The Content of the GSS Discussion Networks: An Exploration of GSS Discussion Name Generator in a Chinese Context." Social Networks 20: 247-264.

|

Scott, J.1991. Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications Ltd.

|

Seeman, M., T. Seeman and M. Sayles. 1985. "Social Networks and Health Status: A Longitudinal Analysis." Social Psychology Quarterly 48: 237-248. http://www.researchgate.net/publication/271690199_Social_Networks_and_Health_Status_A_Longitudinal_Analysis

|

Stokes, J. 1983. "Predicting Satisfaction with Social Support from Social Network Structure." American Journal of Community Psychology 11: 141-152. http://cn.bing.com/academic/profile?id=0055ce7a29399835c4de75e052096a8b&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Tambs, K and T. Moum. 1993. "How well can a few questionnaire items indicate anxiety and depression?" Acta Psychiatr Scand 87: 364-367. http://www.europepmc.org/abstract/MED/8517178

|

Wellman, Barry and S. Wortly. 1990. "Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support." American Journal of Sociology 96: 558-588. http://www.researchgate.net/publication/238632630_Different_Strokes_for_Different_Folks_Community_Ties_and_Social_Support

|

Wegener, B. 1991. "Job Mobility and Social ties: Social Resources, Prior Job, and Status Attainment." American Sociological Review 56: 60-71. http://www.researchgate.net/publication/269975121_Job_Mobility_and_Social_Ties_Social_Resources_Prior_Job_and_Status_Attainment

|

2008, Vol. 28

2008, Vol. 28