人口流动和迁移历来反映了一定时期的社会现实和需要,而较大规模的人口流动作为一种暂时或长久的社会现象,更应引起人们的关注。改革开放、经济发展、产业转换等时代的特定产物,造就了新的社会现象,那就是“农民工”的诞生。根据年龄划分,中国改革开放20多年来,已经形成了两代农民工。我们把出生于20世纪50、60年代,于80年代或90年代初进入城市的流动人口称为第一代农民工,笔者把其称为“旧生代”农民工;把出生于20世纪80年代,于90年代末或新世纪初进入城市的流动人口称为第二代农民工,也称为“新生代”农民工;而出生于70年代从农村流向城市的流动人口,则属于其中过渡的一代,我们且把其称为“过渡代”农民工。

一、文献综述自“农民工”一词诞生二十多年以来,“新生代农民工”作为第二代农民工,由于与第一代农民工和过渡代农民工存在着社会历史、生活环境、教育环境的差异,他们在观念和行为方面必然存在着其特殊性,特别是作为离土且离乡的他们,有了在城市生活的要求。现有关于新生代农民工的研究更多是关注其生存权利和身份认同问题(王春光,2001;于扬,2005;钱正武,2006;陈占江、李长健,2006),有一部分学者关注青年农民工的外出动因及外出的影响因素分析(罗霞等,2003;张叶云,2006),有学者对农民工的代际差异进行比较分析,突显了不同代际农民工在年龄、初次流动年代、婚姻状况和文化程度等方面的差异(王东、秦伟,2002),这些研究为我们进行农民工群体比较分析提供了新颖的视角。显然,现有的研究更多侧重于从现实层面对解决农民工的生存和发展权利问题进行探讨,对于农民工精神层面的关注较少。比如,对农民工的感情、婚姻生活研究还不够深入。生育,作为婚姻生活中相当重要的一部分,不但关系到个人的家庭生活,也关系到中国人口的供需状况。由于生育意愿将对未来生育行为产生明显的预测作用(Bumpass,1987:347-363;Rindfuss et al., 1988;Thomson,1997:343-354;Westoff & Ryder,1977:431-453),因此,“认识到生育意愿的预测作用将有利于鼓励我们确定新的生育研究方向,从而找寻出个体生育与社会之间的作用机理。”(Robert, et al., 1999:790-799)既然生育意愿的研究将在一定程度上预测实际生育行为,这一研究对我国人口理论研究和人口政策制定有一定的借鉴作用。

有关生育观念、意愿或态度的理论研究不少,但关于生育意愿的概念和指标却缺乏统一性和系统性。顾宝昌于1992年在分析“生育的三维性”中指出,任何一次生育行为都包括生育数量、时间和性别三个方面。因此,生育意愿也应该包括意愿生育数量、意愿生育时间和意愿生育性别等三个方面(周福林,2005);有学者认为生育观念包括两个层面,一个层面是指生育的偏好,如性别、时间和数量,另一个层面是指生育动机(穆光宗等,1996;沈毅,2005);有学者认为生育观念包括三个层面,分别为生育意愿、生育动机和生育需求(周长洪,2003);有学者认为生育意愿不但包括穆光宗等人提出的生育需求的三个层面,分别为生育动机、生育数量、生育偏好,还包括生育的延伸层次——孩子的抚养和教育问题,表现为生育目的、生育数量、生育性别偏好和生育质量(李瑞德,2005)。

笔者认为,生育意愿的研究是一个逐渐全面、不断深化的过程,生育意愿涵盖的范畴不仅仅包括上述提到的生育时间、生育数量、生育性别和生育动机,而且,随着人们对孩子质量的重视,生育质量也应该是生育意愿的一个重要组成部分(庄渝霞,2006)。当然,生育动机在生育意愿中起着间接影响的作用,生育动机的转变通常也就决定了生育时间、生育数量、生育性别选择和生育质量的变化。

目前,关于生育意愿的实证分析相当少,其中流动人口生育意愿的实证分析更是少之又少,关于农民工生育态度的直接研究更是欠缺。但是,已有的关于流动人口和农村流动人口生育意愿的研究毕竟间接地为我们提供了借鉴,这些研究有的仅仅考察流动人口的生育意愿(沈毅,2005);有的考察女性流动人口的生育意愿(单冬文,1994;方菁,1997;尤丹珍等,2002;李彩霞,2005);有的侧重于流出地未外出人口与外出人口生育意愿比较研究(周祖根,1995);有的侧重于流入地人口与流出地流动人口生育意愿的比较研究(伍海霞等,2006)。由于农村流动人口的年龄跨度很大,不同时代的人群受特定时代的影响,其生育意愿也必然存在一定的差异,因此,对不同年代的流动人口生育意愿进行比较分析,是我们在原有研究基础上可以再进入深入分析的一个领域。特别是新生代农民工,作为20世纪80年以后出生的新一代流动人口,他们大部分徘徊于婚姻大门之外,对其生育意愿和生育行为的研究将有助于对我国人口发展的趋势作出判断,从而有利于制定相关政策。

笔者将利用中国教育部资助的课题“流动人口婚姻家庭调查研究”收集的数据,以流入厦门市的农民工3作为研究对象,通过对旧生代、过渡代和新生代农民工的生育态度进行纵向比较,从而明晰不同代别农民工的生育态度,并借助多元线性回归和二元Logistic回归模型发现和估计厦门市不同代别农民工生育态度的主要影响因素,希望对现有农民工的婚育问题研究有所弥补和突破,最重要的是有利于相关部门了解现有青年农民工的生育态度,以期为决策者制定政策提供一定的参考。

二、资料来源及样本特征本研究的数据主要来自于在福建省厦门市举行的两次关于流动人口的抽样调查,即2002年厦门市流动儿童健康和教育状况抽样调查、2003年厦门市流动人口婚姻家庭状况调查研究。流动儿童的调查采取分层随机等距的抽样方法,对被抽取的流动儿童的母亲或父亲进行入户问卷调查形式,共收回有效问卷940份(夏怡然、叶文振,2003);厦门市流动人口婚姻家庭状况调查采取入户或深入工厂的问卷调查形式,共收回有效问卷486份。因此,从两次抽样调查中总共获取了912份满足从农村流入城市的农民工的有效样本。其中,旧生代农民工的有效样本有227份,占总样本数的24.9%;过渡代农民工的有效样本有557份,占总样本数的61.6%;新生代农民工的有效样本有128份,占总样本数的14%。

调查样本中旧生代、过渡代和新生代农民工的基本特征,主要包括出生年份、性别、受教育程度、职业类别、月平均收入、婚姻状况和在厦时间。(1)在年龄分布上,旧生代农民工更多的是60年代出生,其中将近3/4的样本集中于60年代后半期;过渡代农民工更多的是70年代前半期;新生代农民工更多地集中于80年代前半期。4 (2)在性别分布上,除了过渡代农民工女性所占比例超过60%,旧生代和新生代农民工的性别比例约各占一半。(3)在受教育程度分布上,旧生代和过渡代农民工主要集中于小学和初中两个层次,分别合计约占72.1%和77%;新生代农民工主要集中于初中和高中两个层次,合计占89.1%。文盲半文盲的比例随着代别的递进越来越小,旧生代农民工没有这一层次的样本,大学及以上的比例随着代别的递进越来越大。(4)在职业5分布上,旧生代、过渡代和新生代农民工都主要集中于商业服务业和生产运输业,旧代生和过渡代农民工在这两个行业所占比例总和约占一半左右,而新生代农民工在这两个行业所占比例之和为88%。对于旧生代和过渡代农民工而言,个体户和家庭主妇所占的比例也不小,分别为38.2%和44.2%,新生代农民工是个体户和家庭主妇的仅占4.8%。(5)在收入方面,旧生代和过渡代农民工主要集中于500-1,000元,所占比例分别为39.3%和37.9%,收入少于500元和无收入所占比例极大,都超过40%,而超过1,000元以上的比例极小。在新生代农民工中收入少于500元和无收入的所占比例总和为8.8%,500-1,000元的为55.6%,1,000-1,500元的为34.1%。(6)旧生代和过渡代农民工有将近60%的样本人口来厦时间为2-8年之间,大部分新生代农民工来厦时间为5年以下,其中,少于2年的有48.2%,在厦时间为2-5年的有43.5%。(7)由于旧生代、过渡代和新生代农民工的出生年代及年龄关系,所以,旧生代和过渡代几乎都已婚,而大部分新生代农民工还未婚。

三、厦门市不同代别农民工生育态度描述生育意愿,是指人们对整个生育活动所持的价值观念,包括对生育最佳年龄和生育间隔的看法、对生育孩子数量的期望、对生育孩子性别的偏好、对生育质量的看法、对生育目的和意义的看法。我们从生育意愿的五个方面,即意愿生育时间、意愿生育数量、意愿生育质量、意愿生育性别和生育动机,对厦门市旧生代、过渡代和新生代农民工的生育意愿进行比较描述,以便了解新生代农民工的生育意愿和生育观念现状。

(一) 意愿生育时间意愿生育时间是指人们对何时生育第一胎和不同胎次间生育时间间隔的看法和选择。笔者用“您认为理想的初育年龄是多少”这一问题来考察人们对生育年龄的看法。从表 1可以看出,旧生代、过渡代和新生代农民工在最佳生育年龄的看法上没有太大差异,三个群体中的大部分人认为最佳生育年龄应为24-27岁,也有一定比例的人认为是28-30岁。相对而言,新生代农民工认为最佳生育年龄为28-30岁的比例比旧生代和过渡代农民工来得高,说明了新生代农民工在看待最佳生育年龄方面有推迟的倾向。根据卡方检验结果,表明不同代别在最佳生育年龄方面不存在显著性差异。

| 表 1 不同代别农民工对最佳生育年龄的看法单位:个,% |

意愿生育子女数是指人们在一定的社会、经济和文化因素影响下对终生生育子女数的期望。根据表 2可以看出,有将近70%的旧生代农民工认为生育2个孩子比较合理,有21.8%选择生育1孩,还有8%认为生育3孩比较理想;过渡代农民工中有38.1%选择生育1孩,57.3%选择生育2孩,选择不育和生育3孩的比例很小;新生代农民工中有3.4%持不生育后代的观念,有52.9%认为生育1孩比较合理,有43.7%认为生育2孩比较合理,没有人选择生育3孩。显然,大部分旧生代和过渡代农民工认为生育2孩比较合理,而新生代农民工中约各占一半比例的人认为生育1个或2个孩子比较合理。根据卡方检验结果,表明不同代别农民工在意愿生育数量方面存在显著性差异。

| 表 2 不同代别农民工的理想生育孩子数分布情况单位:个,% |

意愿生育性别是指人们期望生男还是生女,是人们对生育孩子性别的一种愿望和需求,即性别偏好(陈胜利、张世琨,2003:134)。从表 3可以看出,过渡代和新生代农民工大部分是持无所谓态度,但表露希望生育男孩的比例还是远远高于生育女孩的比例。根据卡方检验结果,可知不同代别农民工在意愿生育性别方面存在显著性差异。

| 表 3 不同代别农民工的意愿生育性别分布情况单位:个,% |

生育的质量偏好可以用“在生育过程中,您作为父母考虑最多的是什么?”这一问题来表示,其中,“生几个孩子”表明人们注重生育数量,“至少生一个男孩”和“至少生一个女孩”代表人们对生育性别的关注,而“生健康的孩子”和“让孩子接受最好的教育”代表人们对生育质量的关注。如表 4所示,在912份问卷中,有839人作出回答。其中,旧生代、过渡代和新生代农民工选择“生健康的孩子”和“让孩子接受最好的教育”这两项的次数占总选择次数的比例分别为71.8%、83.9%和91.7%,说明随着时代的演进,新生代农民工更加意识到生育质量的重要性。为了说明的清晰性,我们令选择“生健康的孩子”和“让孩子接受最好的教育”代表对生育质量的重视,而其他的选项则处理为不重视生育质量。根据卡方检验结果,表明不同代别农民工在意愿生育质量方面存在显著性差异。

| 表 4 不同代别农民工在生育质量上的选择情况 |

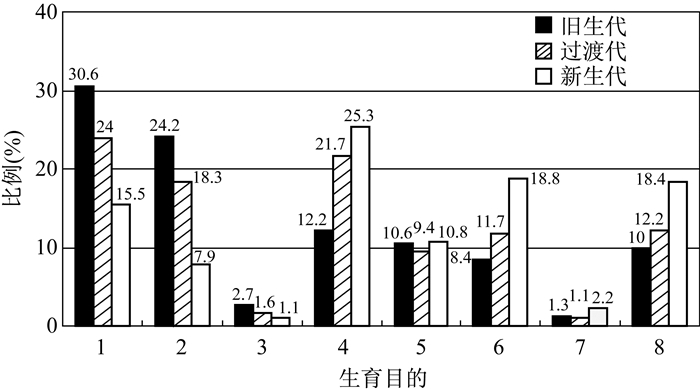

生育动机也即是生育目的,指人们生养孩子是为了达到什么目标,是出于何种目的而考虑生育的。我们用“您认为生养孩子的主要目的是什么”这一问题来表示。在912份问卷中,共有880人作答。从图 1可知,生育动机主要集中于传宗接代、养儿防老、增加家庭乐趣、孩子事业有成增添家庭荣誉、增加夫妻感情、人生无憾和圆满这6个选项,而提高家庭收入、体现个人能力与成功这2个选项所占比例极小。其中,旧生代农民工选择传宗接代和养儿防老的次数最多,过渡代农民工更多集中于选择传宗接代、增加家庭乐趣和养儿防老,新生代农民工更多地选择增加家庭乐趣、增加夫妻感情、人生无憾和圆满。从图 1可以看出,随着时代的演进,传宗接代、养儿防老、提高家庭收入的生育动机呈下降的趋势,增加家庭乐趣、增进夫妻感情、人生无憾和圆满的看法呈上升的趋势。这说明传统型(传宗接代和养儿防老)和经济型(提高家庭经济收入)的生育目的呈弱化趋势,而情感型(家庭乐趣、增加夫妻感情、人生无憾和圆满)的生育目的呈强化趋势,但是,传宗接代和养儿防老在新生代农民工中仍占据一定比例,说明传统型生育观念对人们的影响还是相当强大和深远的。

|

注:1、2、3、4、5、6、7、8分别代表传宗接代、养儿防老、提高家庭收入、增加家庭乐趣、孩子事业有成增添家庭荣誉、增加夫妻感情、体现个人能力与成功、人生无憾和圆满这8个选项。 图 1 旧生代、过渡代和新生代农民工对生育动机的看法 |

综上所述,由于旧生代、过渡代和新生代农民工处于不同的时代背景,他们的生育观念和生育意愿呈现一定的差异性。在最佳生育年龄方面,三个代别的看法没有太大的差异,但新生代农民工更趋向于晚育。在意愿生育数量方面,新生代农民工比旧生代和过渡代农民工更倾向于少孩生育。随着时代演进,后一代别农民工在生育意愿性别偏好方面都有所减弱,但在某种程度上仍然存在偏好男孩的倾向。更多的过渡代农民工比旧生代农民工,更多的新生代农民工比前两个代别农民工注重生育质量。与旧生代和过渡代农民工相比较,新生代农民工的生育动机逐步从传统型向情感型转变。有学者指出,人类的生育意愿可以分为两类:一类是与传统农业社会相关的重数量、轻质量和强烈男孩偏好的传统生育意愿;另一类是与现代工业社会相关的少生、优生和无性别偏好的现代生育意愿(佟新,2000:74-76)。显然,从旧生代、过渡代和新生代农民工的生育意愿比较分析中可以看出,较之前一个代别,后一代别农民工不断摆脱传统生育意愿的束缚,逐渐向现代型的生育意愿转变。可以说,与旧生代和过渡代农民工相比,新生代农民工的生育观念更进一步向城市现代化的生育观念靠拢。

四、厦门市不同代别农民工生育意愿的影响因素综观前人关于生育意愿影响因素的研究,有学者认为职业、打工时间、交往群体和大众传媒的城市经历对女农民工起一定影响作用(李彩霞,2005);有学者认为收入和教育对生育意愿存在影响(李嘉岩,2003);有学者认为应该考虑性别、婚姻状况、受教育程度、流动时间等因素(伍海霞等,2006);有学者考察了年龄、性别、婚姻状况、收入水平、文化程度等客观要素与生育意愿的关系,并对生育意愿内部关联进行了分析(沈毅,2005)。由于三个代别农民工在意愿生育时间不存在差异,又因为对意愿生育性别选择的缺失值太多,因此,以下重点对生育意愿中的意愿生育数量、意愿生育质量和生育动机这三个方面的影响因素进行分析,从而找寻在不同时代背景下究竟是哪些因素在影响着不同代别农民工的生育意愿。

(一) 研究假设和方法本文要加以解释的因变量分为三大类:一类是意愿生育数量;一类是意愿生育质量;一类是生育动机。我们认为,农民工个人特征、流动经历、生育经历6会对意愿生育数量、意愿生育质量和生育动机产生影响;同时,我们认为意愿生育质量选择也会对意愿生育数量产生一定影响。因此,选取性别、年龄和受教育程度7三个变量反映个人特征,流动经历拟选用在厦时间(以呆在厦门的月数来表示)和职业两个变量,生育经历选取有无男孩和现有生育孩子数两个变量加以反映。

其中,对性别、受教育程度、职业、有无男孩、质量选择进行处理,把性别、有无男孩处理为虚拟变量,男性为1,女性为0;有男孩为1,没有男孩为0。对受教育程度进行分类,分别为文盲、半文盲与小学(小学及以下)、初中、高中及以上三类,并以小学及以下作为参照类。8根据农民工的工作性质对职业类别进行归类,把企事业单位负责人、专业技术人员和办事人员归为一类;把商业人员和个体户归为一类;把农林人员、生产人员和运输人员归为一类;把家庭主妇和失业人员归为一类。以家庭主妇和失业人员作为参照类,其他依次处理为职业一、职业二和职业三这三个二分类变量。意愿生育质量利用“在生育过程中,您作为父母考虑最多的是什么”这一问题来表示,其中,把选择“生养健康的孩子”或“让孩子接受最好的教育”的赋值为1,其他赋值为0。对生育动机的几个选项进行处理,凡是选择“是”的赋值为1,其他赋值为0。如此,解释变量分为两类:一类是分组变量,包括性别、有无男孩、职业、受教育程度、质量选择;一类是连续型变量,包括年龄、在厦时间、现有孩子数。如此,笔者提出3个假设。

假设1:个人特征的性别、受教育程度、年龄将对意愿生育数量、意愿生育质量和生育动机产生影响。女性较之男性、年龄越小、受教育程度越高,其生育意愿越偏向现代化(现代化的具体指标在脚注中说明)。9

假设2:流动经历和生育经历也将对意愿生育数量、意愿生育质量和生育动机产生影响。在厦时间越长、职业越好,10其生育意愿越偏向现代。有生育男孩和现有生育孩子数越少,其生育意愿越偏向现代化。

假设3:意愿生育质量将对意愿生育数量产生反向作用,即注重生育质量可能少生,不注重生育质量可能多生。

由于因变量意愿生育数量是数值型变量,拟采用线性回归模型;因变量意愿生育质量和生育动机是(0,1)变量,拟采用二元Logistic回归分析。

(二) 意愿生育数量的模型回归及解释根据表 5,对于所有样本农民工而言,职业、现有孩子数和质量选择都对意愿生育数量产生影响,总回归模型的R2为0.11,F值在0.001显著性水平上具有统计意义。职业一、二和三这三组分类变量都在0.1显著性水平上具有统计意义,相对于参照组(家庭主妇和失业人员)而言,从事职业一(事业单位负责人、专业技术人员和办事人员)和职业三(农林人员、生产人员和运输人员)的农民工的意愿生育数量分别减少0.176和0.112个,从事职业二(商业人员和个体户)的农民工的意愿生育数量却增加了0.094个。现有孩子数和质量选择这两变量都在0.001显著性水平上具有统计意义,现有孩子数与意愿生育数量呈正相关的关系,现有孩子数每增加一个,意愿生育数量就会增加0.171个;质量选择与意愿生育数量呈负相关关系,注重生育质量的农民工,其意愿生育数量就会减少0.161个。

| 表 5 不同代别农民工意愿生育数量多元线性(标准化)回归模型分析 |

旧生代农民工的回归模型在0.001显著性水平上具有统计意义,R2为0.156。其中,年龄、高中及以上、职业一、有无男孩、现有孩子数和质量选择为显著变量。年龄与意愿生育数量呈负相关关系,年龄越大越倾向于少生,而年龄越小越倾向于多生。也就是说,越是靠近60年代早期越可能希望少生,越是60年代后期的农民工越可能希望多育。这一现象很特殊,很难找到合理解释的原因。“高中及以上”与意愿生育数量呈正相关关系,即相对于小学及以下文化程度的农民工而言,具有高中及以上文化程度的农民工的意愿生育数量却增加了0.203个,这可能是因为旧生代农民工出生于20世纪50、60年代,深受当时“人多力量大”生育文化的影响;小学及以下文化程度的农民工,由于其抚养能力受限,因此,相对于高中及以上文化程度的农民工而言,他们反而倾向于选择少育以减轻生存压力。相对于家庭主妇和失业人员而言,从事职业一(事业单位负责人、专业技术人员和办事人员)的旧生代农民工的意愿生育数量减少了0.404个。模型还显示,有无男孩、现有孩子数与意愿生育数量呈正相关关系,已经有生育男孩的家庭的意愿生育数量比无男孩的家庭增加0.211个,现有生育孩子数每增加一个,意愿生育数量就会增加0.166个。这与我们的假设是相反的,这可能与男孩和多孩满足了旧生代农民工传宗接代和养儿防老的生育意愿有关,所以,反而强化了其希望多育的观念。同时,质量选择与意愿生育数量呈负相关关系,注重生育质量的旧生代农民工的意愿生育数量减少了0.137个。

过渡代农民工的回归模型在0.001显著性水平上具有统计意义,R2为0.108。其中,职业三、有无男孩、现有孩子数和质量选择为显著变量。职业三、有无男孩、质量选择与意愿生育数量呈负相关关系,现有孩子数与意愿生育数量呈正相关关系。即是说,相对于家庭主妇和失业人员而言,从事职业三(农林人员、生产人员和运输人员)的过渡代农民工的意愿生育数量减少0.175个;有生育男孩的家庭反而弱化了意愿生育数量,减少了0.095个;现有生育孩子数越多的家庭强化了意愿生育数量,现有孩子数每增加一个,意愿生育数量就会增加0.186个。同样,注重生育质量的过渡代农民工,其意愿生育数量就会减少0.173个。

由于新生代农民工没有经历过生育,因此,我们将生育经历的两个变量剔除后进行回归分析,结果表明,纳入所剩自变量的新生代农民工的回归模型不具有显著性意义,所有自变量也都不产生显著性影响。为了说明哪些变量确实在影响着新生代农民工的意愿生育数量,我们采用Backward(LR)回归方法进行模型回归,结果表明当回归模型在0.1显著性水平时,只有“高中及以上”这一变量在影响着新生代农民工的意愿生育数量,即相对于小学及以下文化程度的农民工而言,高中及以上文化程度的新生代农民的意愿生育数量减少了0.395个。

因此,从旧生代、过渡代的多元线性回归及新生代农民工的Backward回归模型中可以看出,受教育程度对旧生代农民工意愿生育数量起正向影响作用,对过渡代农民工不起显著性作用,而对于新生代农民工而言,只有受教育程度这一变量在起作用,具有负向影响作用。对于旧生代和过渡代农民工而言,职业、有无男孩、现有孩子数和质量选择这几个变量都对意愿生育数量起一定的影响作用。显然,旧生代、过渡代的生育经历与意愿生育数量的关系存在较为复杂的现象。有生育男孩的家庭对意愿生育数量产生作用,对旧生代而言是一种正向作用,对过渡代而言是一种负向作用。已有生育孩子数与意愿生育数量是一种正向的关系,经历过多育行为的家庭越倾向于多生。

(三) 意愿生育质量的模型估计及解释从表 6可以看出,对于所有(全时期)农民工而言,模型具有高度的显著性,正确预测率为70.3%。性别、受教育程度、现有孩子数为显著变量,验证了我们的假设。即女性比男性、受教育程度越高、现有孩子数越少的农民工越是注重生育质量。

| 表 6 不同代别农民工意愿生育质量影响因素模型分析:二元Logistic回归 |

对于旧生代农民工而言,模型在0.05显著水平上具有统计意义,正确预测率为63.6%。其中,初中和现有孩子数为显著变量。“初中”与意愿生育质量呈正相关关系,即,相对于小学及以下文化程度的旧生代农民工而言,初中文化程度的农民工对生育质量的重视提高了0.887倍(Exp(B)=1.887,表示初中文化程度的农民工对生育质量的重视程度是小学及以下文化程度农民工的1.887倍,即提高了1.887 1=0.887倍,下同);“高中及以上”这一变量虽不具有显著性统计意义,但其对生育质量的影响程度更大(Exp(B)=2.033>1.887),所以,旧生代农民工的受教育程度每提高一个层次,对生育质量的重视程度就会提高。现有孩子数对生育质量的影响是负向的,即实际生育孩子数每减少一个,对生育质量的重视程度就会提高1.203倍(1/Exp(B)=1/0.454≈2.203,下同)。

对于过渡代农民工而言,模型在0.1显著水平上具有统计意义,正确预测率为74%。性别、初中和现有孩子数为显著变量。显然,女性比男性、受教育程度越高、现有孩子数越少的农民工更重视生育质量。女性对生育质量的重视程度是男性的1.7倍(1/Exp(B)=1/0.589≈1.70)。初中文化程度的过渡代农民工对生育质量的重视程度是小学及以下文化程度的1.533倍;虽然“高中及以上”这一变量不具有显著性意义,但对生育质量的重视高于初中文化程度的农民工(Exp(B)=1.655>1.533),说明随着教育程度的提高,过渡代农民工对于生育质量的重视程度也随之提高。现有孩子数对生育质量产生负向影响,即现有生育孩子数每减少一个,人们对生育质量的重视程度就会提高0.5倍(1/Exp(B)=1/0.666≈1.5)。

对于新生代农民工而言,通过模型检验和选择,当总体模型在0.05显著水平上具有统计意义时,只有“高中及以上”这一变量产生显著影响,即相对于小学及以下文化程度的新生代农民工而言,高中及以上文化程度的新生代农民工对于生育质量的重视程度提高了14.934倍。

(四) 生育动机的模型估计及解释从各个代别农民工对于生育动机的选择可以看出,生育动机的选择主要集中于传宗接代、养儿防老、增加家庭乐趣、增加夫妻感情、人生无憾和圆满12这五个选项,因此,笔者对影响各个代别农民工生育动机五个方面的影响因素进行比较分析。

从表 7可以看出,对于所有农民工而言,性别、年龄、受教育程度、在厦时间、有无男孩和现有孩子数分别对生育动机的各个方面产生一定影响。从β值的符号和Exp(B)值的大小可以看出,受教育程度与传宗接代、养儿防老呈负相关关系,与增加家庭乐趣、增加夫妻感情、人生无憾和圆满呈正相关关系。受教育程度越高,传宗接代和养儿防老的传统需求越淡薄,增加家庭乐趣、增加夫妻感情、人生无憾和圆满的情感性需求就越浓。相对于小学及以下文化程度的农民工而言,初中、高中及以上文化程度的农民工的传宗接代和养儿防老的意识分别下降了0.435、0.969、0.466和0.623倍(1/Exp(B)=1/0.697≈1.435;1/Exp(B)=1/0.508≈1.969;1/Exp(B)=1/0.682≈1.466;1/Exp(B)=1/0.616≈1.623),而初中文化程度农民工增加家庭乐趣的意识提高了0.755倍,高中及以上文化程度的农民工增加家庭乐趣、增加夫妻感情、实现人生无憾和圆满的需求则分别提高了2.18、1.372和1.059倍。有生育男孩的家庭传宗接代、养儿防老的意识是无生育男孩家庭的1.608和1.923倍。现有生育孩子数越多的家庭,更倾向于认可孩子传宗接代的作用,现有孩子数每增加一个,传宗接代的意识就会提高0.327倍。同样,年龄越大,养儿防老的意识越浓,年龄越小,增加家庭乐趣、增加夫妻感情的情感性生育动机越强。在厦时间与养儿防老意识成负相关关系,随着在厦时间的增长,养儿防老的意识就会变淡。不同性别在“增加夫妻感情”和“人生无憾和圆满”的看法上存在差异,男性赞同这两种生育动机是女性的1.723和1.519倍。

| 表 7 不同代别农民工生育动机影响因素分析:二元Logistic回归 |

对于旧生代农民工而言,同样存在受教育程度越高,传宗接代的传统需求越淡薄,增加家庭乐趣、增加夫妻感情、人生无憾和圆满的情感性需求越浓的现象。相对于小学及以下文化程度的旧生代农民工而言,初中文化程度的农民工增加家庭乐趣、人生无憾和圆满的意识提高了1.126和1.191倍;高中文化程度的农民工传宗接代的意识下降了1.358倍(1/Exp(B)=1/0.424≈2.358),增加家庭乐趣、增加夫妻感情、实现人生无憾和圆满的意识则分别提高了3.971、3.563和2.878倍。有无男孩与传宗接代和养儿防老呈正相关关系,有生育男孩家庭的传宗接代和养儿防老的意识分别是无生育男孩家庭的1.653和0.923倍。现有生育孩子数与传宗接代、增加夫妻感情呈正相关关系,现有孩子数每增加一个,传宗接代和增加夫妻感情的意识就会分别提高1.051和0.647倍。此外,不同性别、不同年龄的旧生代农民工在养儿防老意识方面存在差异,男性养儿防老意识比女性更强烈,是女性的2.04倍(1/Exp(B)=1/0.490≈2.04);年龄每增加一岁,养儿防老的意识就会提高0.096倍。在厦时间与增加家庭乐趣成正相关关系,在厦门的时间越长,增加家庭乐趣的生育动机就越强烈。

对于过渡代农民工而言,受教育程度仍然起着同样的作用,受教育程度越高,传宗接代、养儿防老的传统需求越淡薄,增加家庭乐趣、增加夫妻感情的情感性需求就越强烈。相对于小学及以下文化程度的过渡代农民工而言,初中文化程度的农民工传宗接代、养儿防老的意识下降了0.456和0.451倍(1/Exp(B)=1/0.687≈1.456;1/Exp(B)=1/0.689≈1.451),增加家庭乐趣的意识就会提高0.739倍;高中文化程度的农民工的传宗接代、养儿防老意识就会下降1.066和0.783倍(1/Exp(B)=1/0.484≈2.066;1/Exp(B)=1/0.561≈1.783)。年龄、在厦时间、职业一、职业二对养儿防老意识产生显著性影响:年龄与养儿防老呈正相关关系,即年龄每增加一岁,养儿防老的意识就会提高0.102倍;在厦时间、职业一和职业二与养儿孩老呈负相关关系,即随着在厦时间的延长,养儿防老的意识就会下降;相对于家庭主妇和失业人员而言,从事职业一(事业单位负责人、专业技术人员和办事人员)和职业二(商业人员和个体户)的农民工养儿防老意识就会下降1.915和0.642倍(1/Exp(B)=1/0.343≈2.915;1/Exp(B)=1/0.609≈1.642)。性别和有无男孩与传宗接代呈正相关关系,男性的传宗接代意识是女性的1.688倍;有生育男孩家庭的传宗接代意识是无生育男孩家庭的1.450倍。

对于新生代农民工而言,由于小学及以下文化程度的所占比例仅为5.5%,为了提高分析的有效性,受教育程度的参照组转换为“高中及以上”。同时,为了使模型具有统计显著性,使用Backward(LR)方法对自变量进行删选,从而找出真正影响模型的自变量。从新生代农民工关于生育动机五个方面的回归模型中,可以清晰地看出影响传宗接代、养儿防老传统意识与增加家庭乐趣、增进夫妻感情、人生无憾和圆满的情感性需求的变量是不同的。只有受教育程度这一因素在影响着他们对传宗接代和养儿防老的看法,即受教育程度越高,生育的传统需求意识越弱。相对于高中及以上文化程度的新生代农民工而言,小学及以下文化程度的养儿防老意识提高了8.577倍;初中文化程度的农民工的传宗接代、养儿防老的意识则分别提高了3.479和4.313倍。而影响情感性需求的变量主要是性别、在厦时间和职业。性别与增加家庭乐趣呈负相关关系,女性认为生育是为了增加家庭乐趣的看法是男性的2.488倍(1/Exp(B)=1/0.402≈2.488)。在厦时间与增加家庭乐趣呈正相关关系,即随着在厦时间的延长,新生代农民工持“增加家庭乐趣”的看法就会加强。从事何种职业对于情感性生育动机的影响很大,相对于家庭主妇和失业人员而言,从事职业一和职业二的新生代农民工认为生育主要是为了增加家庭乐趣的意识分别提高了10.469和5.753倍;从事职业一的新生代农民工持生育主要是为了增加夫妻感情的意识就会提高9.729倍;从事职业一和职业三的新生代农民工持生育是体现人生无憾和圆满的意识则分别提高了14.005和12.660倍。同时,从Exp(β)值的大小可以得出,职业每提升一个层次(即从家庭主妇和失业人员向职业三或职业二,而后向职业一提升),新生代农民工关于情感性的生育动机就会强化。

总而言之,笔者认为对于旧生代和过渡代农民工而言,主要是教育程度和生育经历在支配着他们的生育动机。教育程度的作用贯穿于他们对于传统性生育目的和情感性生育目的选择中,而生育经历则主要影响着他们对传统性生育目的的看法。对于新生代农民工而言,教育程度对于传统性生育目的的看法起着支配性、唯一性的作用,职业对于情感性需求的生育动机起着至关重要的作用,有着较安稳、较体面职业的新生代农民工,其生育动机越倾向于情感性需求。由于新生代农民工还没入进入婚育阶段,今后的生育经历对他们的生育动机产生何种作用,还无法预知。

五、结论及启示本研究对不同代别农民工生育意愿及其影响因素进行比较分析,结果表明不同代别农民工在生育意愿(意愿生育数量、意愿生育质量、意愿生育性别和生育动机)方面存在显著性差异,随着时代的演进,生育意愿逐渐从传统型向现代型转变。对于意愿生育数量的回归分析,结果表明对于旧生代和过渡代而言,职业、生育经历和质量选择对于意愿生育数量起主要影响作用,对于新生代农民工而言,受教育程度是唯一起显著性作用的变量。在意愿生育质量的模型分析中,我们发现教育对于三个代别的影响都是明显的,而生育经历中的现有孩子数无疑会影响人们对生育质量的看法,现有生育孩子数越多反而弱化了人们对生育质量的重视,因此,少育有利于促进人们重视孩子质量。在生育动机的回归模型中,我们发现受教育程度提高会弱化人们的传统生育动机(传宗接代、养儿防老),强化人们的现代生育动机(增加家庭乐趣、增进夫妻感情、人生无憾和圆满)。对于已有生育经历的旧生代、过渡代农民工而言,生育经历对传统型生育动机产生显著性影响,有生育男孩的家庭反而强化了对传统型生育动机的需求。这表明无生育男孩家庭的传宗接代、养儿防老的意识反而弱化了,自然选择(指不是人为地通过性别鉴定选择生育男孩,自然生育必然使一部分家庭生育女孩)的生育结果反而有利于现代型生育动机的建立和推行。职业对于生育动机也起一定影响作用,随着时代的演进,从事何种职业对于生育意愿的作用逐渐显现,对于过渡代农民工而言,有一份职业和较好的职业,有利于弱化他们对于“养儿防老”的依赖,对于新生代而言,职业的选择更多影响他们对于情感式生育动机的看法。总而言之,从三个代别农民工关于意愿生育数量、意愿生育质量和生育动机的对比分析中可知,对于旧生代和过渡代农民工而言,影响其生育数量、生育质量和生育动机的因素是多方面的,其中,教育和生育经历起着主要影响作用;对于新生代农民工而言,只有受教育程度这一变量自始至终在影响着新生代农民工的意愿生育数量、意愿生育质量和传统性生育动机,职业是影响情感式生育动机的主要变量。

通过对不同代别农民工生育意愿的描述分析和影响因素的对比分析,笔者认为以下几点对于如何更好规划新生代农民工,特别是未经历生育的新生代农民工的生育行为具有启发意义:(1)生育经历对人们的生育意愿产生一定的影响,即已有的生育行为将会真实地映射并作用于人们的生育观念。显然,已有的生育模式,即是否有男孩和是否多育,将可能强化人们的生育观念,而且这种生育观念通过传播乃至影响下一代。所以,我们只有通过不断宣扬先进的生育观念,促使人们更多采取现代化的生育行为,才有可能为旁人及下一代提供良好的生育意愿和行为的示范效应。由于大部分新生代农民工还未进入婚育阶段,如何促使他们稳固现有趋向城市现代化的生育观念,并确实导引今后的生育行为,防止生育经历对生育意愿的反向作用,是值得深思的问题。(2)教育对于生育意愿的作用是至关重要的。想改变人们的生育观念和行为,从教育着手是最好的途径。教育程度的提高,将促使人们从传统生育意愿向现代生育意愿转变,因此,重视对各个代别流动人口,特别是新生代流动人口,包括流动儿童的教育,是塑造新型、现代生育意愿的重中之重。(3)从职业对于新生代农民工生育动机的影响可以知道,从事何种职业将直接影响他们的生育动机。由于生育动机是生育意愿中的核心性要素,生育动机对理想子女数、性别偏好、生育时间都有相当的决定性(沈毅,2005)。因此,安排农民工就业或在职业发展方面提供向上流动的机会,都有助于促使他们向现代生育观念靠拢。(4)不可小视生育文化传播对于生育意愿的影响。笔者认为,新生代农民工之所以与旧生代、过渡代农民工的生育意愿存在着一定的差异,这还与新生代所处的特定时代有关。时代的进步是新生代农民工具有不同于旧生代和过渡代农民工生育意愿的外在力量。时代的进步将通过文化表现出来,并且通过文化塑造、影响着新生代农民工。新生代农民工的生育态度比旧生代和过渡代农民工更趋向于城市现代化的生育观念,主要是由于新生代农民工更多更早摆脱了原有农村的生育文化,又深受城市生育文化的影响。因此,流出地生育文化影响的弱化和流入地生育文化的强化影响是农民工生育态度更趋现代化的另一原因。

当然,本文对不同代别农民工的比较研究是一种尝试,其目的旨在揭示不同代别农民工在生育观念上的演化过程,呈现农民工生育意愿的面貌。由于越来越多的农民工涌入城市,其中,大部分新生代农民工还徘徊于婚姻及生育的大门外,其生育观念更可能影响到生育行为,这也将进一步影响到中国未来人口发展的态势,因此,这一研究具有现实意义。但是,本文仍然存在一定的不足,那就是这一研究是立足于流入厦门市的务工农民工,其他城市的农民工在生育意愿上是否也呈现同样的特性,尚需进一步的调查及研究。

注释:

1 本研究所利用的数据来自导师叶文振教授主持的国家社会科学基金资助课题“流动人口的婚姻问题研究”,笔者特此致谢。

2 这里的代别并非特指年代或代际,而是根据农民工的流动时期进行的划分。

3 城市流动人口既包括从农村流入城市的农民工,也包括从城镇流入城市的流动人口。由于从城镇流入城市的流动人口其原先的生育观念与城市的生育观念比较接近,所以对这一部分人的生育态度进行研究的意义不大。而从农村流入城市的流动人口,毕竟经过城市潜移默化的影响,其生育意愿与农村和城市存在一定的差异。因此,本课题研究的农民工是指从农村流入城市的流动人口。

4 从调查样本的年龄分布情况来看,我们认为关于旧生代、过渡代和新生代农民工生育意愿的研究,其实更多地是考察60、70和80年代这三个年代农民工生育意愿的差异性。

5 职业分类分别包括企事业单位负责人、专业技术人员、办事人员和有关人员、商业服务人员、农林牧渔水利业人员、生产运输设备操作人员、个体户和家庭主妇。

6 由于新生代大多数是未婚,因此,生育经历的假设是针对旧生代和过渡代而言的。

7 由于收入水平这一变量只在过渡代的“养儿防老”这一模型中起作用,在其他模型中都没有起作用,所以这一变量并不重要,因此没有选取它作为个人特征的一个变量。

8 由于在农民工中本科及以上的受访人员所占比例极小,因此并入高中组,不单独再列一组。

9 这里,现代与传统是相对立的,现代型的生育意愿是指偏向少育,重生育质量,无性别偏好,生育动机偏向于家庭乐趣和注重夫妻感情;而传统型的生育意愿是指偏向多育,轻生育质量,偏好男孩,生育动机偏向于传宗接代和养儿防老。

10 我们认为,职业好坏基本上可以按职业一、二、三和参照类的顺序进行排列。

11 由于大部分新生代还未婚,因此生育经历的解释变量不宜纳入,由于纳入所有变量使新生代的模型不具有显著意义,而且没有一个解释变量起作用,因此通过二元Logistic的Backward(LR)方法,发现模型只有纳入性别、年龄、受教育程度时才具有显著意义。

12 由于在全时期、旧生代、过渡代和新生代关于孩子事业有成增添家庭荣誉的模型都不具有统计意义,因此对这一方面不作分析。

13 由于大部分新生代还未婚,因此生育经历的解释变量不宜纳入,由于纳入所有变量使新生代生育动机的五个方面模型都不具有统计显著意义。因此通过二元Logistic的Backward(LR)方法,选取当五个模型具有统计意义时哪些变量在影响着生育动机的五个方面。当然,这种分析方法的不足之处是无法进行解释变量的横向强度比较,比如,无法考察教育程度这个变量对于旧生代、过渡代和新生代生育动机影响的大小。

陈胜利、张世琨.2003.当代择偶与生育意愿研究[M].中国人口出版社.

|

陈占江、李长健.2006.新生代民工的发展困境及其解决机制[J].求实(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-QUAK200601016.htm

|

方菁, 等.2001.昆明市部分女性流动人口生育意愿和避孕状况调查[J].人口与计划生育(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1997-RKXK199701014.htm

|

李彩霞.2005.城市经历与女农民工的生育意愿———对武汉市洪山区部分女农民工的个案访谈[J].江南大学学报(人文社会科学版)(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WXQS200504007.htm

|

李嘉岩.2003.北京市独生子女生育意愿调查.中国人口科学(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZKRK200304016.htm

|

李瑞德.2005.当前农村青年的生育意愿: 一项观念性的实证研究[J].市场与人口分析(6).

|

罗霞、王春光.2003.新生代农村流动人口的外出动因与行动选择[J].浙江社会科学(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZJSH200301027.htm

|

穆光宗、陈俊杰.1996.中国农民生育需求的层次结构[J].人口研究(3). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1996-RKYZ199602003.htm

|

钱正武.2006.青年农民工的市民化问题研究[J].青年探索(1).

|

单冬文.1994.对三个乡(镇)528名"打工妹"生育观念的调查分析[J].南京人口管理干部学院学报(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NJRQ199401015.htm

|

沈毅.2005.苏南流动人口生育意愿研究[J].市场与人口分析(5).

|

佟新.2000.人口社会学[M].北京大学出版社.

|

王春光.2001a.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究(3). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200103006.htm

|

——.2001b.新生代的农村流动人口对基本公民的渴求[J].民主与科学(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-MZKX200001009.htm

|

王东、秦伟.2002.农民工代际差异研究——成都市在城农民工分层比较[J].人口研究(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RKYZ200205007.htm

|

伍海霞、李树茁、悦中山.2006.城镇外来农村流动人口的生育观念与行为分析——来自深圳调查的发现[J].人口研究(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RKYZ200601007.htm

|

夏怡然、叶文振.2003.流动儿童的保健状况及其影响因素[J].市场与人口分析(5).

|

尤丹珍、郑珍珍.2002.农村外出妇女的生育意愿分析——安徽、四川的实证分析[J].社会学研究(6).

|

于扬.2005.徐州市外来务工青年社会满意度调查告[J].中国青年研究(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGQL20050100A.htm

|

张叶云.2006.转型期社会资本在青年农民工就业中的地位[J].中国青年研究(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGQL200506024.htm

|

周长洪. 2003.生育观念转变及其度量[G]//国家人口与计划生育委员会宣教司.全国生育文化理论与实践研讨会论文集.中国人口出版社.

|

周福林.2005.生育意愿及其度量指标研究[J].统计教育(10). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TJJY200510002.htm

|

周祖根.1995.人口迁移流动与生育[J].人口与计划生育(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RKSY505.004.htm

|

庄渝霞.2006.厦门市青年流动人口生育态度转变研究[J].中国青年研究(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGQL200601013.htm

|

Bumpass, L.L.1987."The Risk of an Unwanted Birth: The Changing Context of Contraceptive Sterilization in the U.S." Population Studies 41(3). https://www.jstor.org/stable/2174216

|

Rindfuss, R. R., S. P., Morganand G. Swicegood. 1988. First Births in America: Changes in the Timing of Parenthood. Berkeley. University of California Press.

|

Robert, S, M. A. Nan, J. K. Yong, A. N. Constance and M. F. Jason. 1999. "Do Fertility Intentions Affect Fertility Behavior?." Journal of Marriage and the Family 61(3). https://www.jstor.org/stable/353578

|

Thomson, E. 1997. " Couple Childbearing Desires, Intentions, and Births." Demography 34(3). https://www.jstor.org/stable/3038288

|

Westoff, C.F. and N.B. Ryder. 1977. " The Predictive Validity of Reproductive Intentions." Demography 14(4). https://www.jstor.org/stable/2060589#references_tab_contents

|

2008, Vol. 28

2008, Vol. 28