大量文献分析了社会转型期中国国家与社会关系的变化问题,并出现了一些不同观点。第一类观点认为社会转型中国家的权力与过去相比有所弱化,这可被称为“国家权力弱化论”。大致而言,以“市民社会”或“公共圈”理论为研究范式的文献基本上都赞同这一观点,一些强调市场化改革对国家控制社会能力的削弱的研究也持有这一观点(Nee,1989;Nee & Lian,1994;Walder,1994);另一类观点则认为,国家对社会仍然保持着相当的控制能力,在一些领域以特定形式出现的国家仍然具有强大的影响力,这可被称为“国家权力延续论”。一些研究者并不完全赞同改革后独立的社会空间得到扩张的观点,而是认为国家仍然保持着对社会强大的动员能力(孙立平, 1994, 2000;萧功秦, 1993, 2000)。这与Solinger(1993)的观点在逻辑上是相符的,她认为,中国改革中的国家社会关系具有相当的延续与稳定性质。在近年来有关“市场转型”理论的争论中,反对Nee观点的一方也大致可以归为此类(Bian & Logan,1996)。

上述两类观点都是在自己的理论前提及分析框架内得出结论的,并且都有经验资料作支撑。国家对社会的控制力的强弱、作用范围的大小,在不同领域、不同条件下也许会表现出多重面目,呈现纷繁复杂的局面。本文所关注的是,在国家与社会直接接触的城市邻里这一微观层面,国家对社会是否仍保持着强大的控制动员能力?事实上,这一问题恰恰也是目前城市邻里研究中的一个中心问题。1围绕这一问题,存在着两派对立的观点。

第一种观点认为,近20多年来的经济社会变迁使得国家在邻里所展现的力量大为下降。例如,Pan(2002)关于城市邻里的研究指出,社区建设运动正使得居民委员会逐渐成为一个服务性组织而非控制性工具。朱健刚(2002)强调了来自于城市基层的对国家话语的扭曲与巧妙反抗,并指出国家对基层社会的实际控制与有效动员能力正在减弱。林尚立(2003)关于居委会的研究指出,计划经济体制所形成的全能型政府调控模式将逐渐消失,居委会也将由政府派出机构的“派出机构”转变为一个自治性的机构。这样,在城市基层将出现一个相对独立于国家的社会,即一个基层群众自治得到充分发展的社会。

第二种观点强调了社会转型背景下的社区建设运动所带来的城市政权向基层社会的渗透,以及国家以各种形式在邻里中再现。一些文献分析了国家对城市新兴社会空间与组织的支配与塑造(Saich,2001),另一些文献则指出近些年居民委员会的行政化趋势以及由此而来的国家政权的向下渗透(徐珂,1998;桂勇、崔之余,2000;李友梅,2002;Liu,2005)。例如,朱健刚(1997)关于“社区行政建设”的研究表明,街区权力正在强化,国家正借助于社区建设运动试图渗透到城市基层,并在一定程度上取得了成功。而Liu(2005)的观点实际上暗示,近十年来国家与城市基层民众之间具有更加强烈联系纽带,借助于“社区政权”这一治理形式,占据统治地位的党国家摆脱了过去垂直结构的限制,而在一个平行的维度上获得了权力的延伸。Read(2003:chapter 5)有关“行政性草根接触”的概念强调了国家借助于居民委员会这一中介对社会进行渗透的一面。根据他的分析,居委会为国家服务的首要功能是对居民的信息监控,而人们会向居委会主动合作,提供信息。他还从国家社会关系模式的角度来分析积极分子,强调了其在国家动员中的作用,并指出这种国家动员式积极性表明国家仍然具有塑造基层社会的组织模式与疏导社会参与能量的巨大能力。

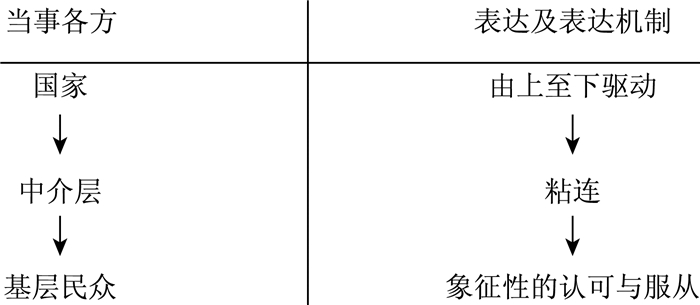

上述两类观点都有其合理之处,也有其局限所在。那么,究竟谁是谁非,抑或双方都是错的?一方面,社区建设运动中国家向城市基层的渗透是一个不容置疑的事实,正如很多迹象表明的,党国家正力图以各种方式加强其对邻里的渗透,而且常常能对邻里进行一定的控制(例如对城市草根运动的压制);但另一方面,国家也无法像过去一样拥有对邻里的强大动员与控制能力,因为目前城市邻里的景象与二三十年前的邻里景象完全不同。2在笔者看来,我们需要一个超越了争论的双方、同时又能融合双方的的理论解释。认为国家对邻里的控制不再的第一种观点可以称之为“断裂”论,因为它强调国家对城市基层控制力的丧失,这实际上意味着在城市基层国家与社会之间的关系是断裂的;而认为国家向邻里渗透的第二种观点则可以称之为“嵌入”论,因为它假设在城市基层国家与社会之间的关系还像过去一样,社会紧紧地镶嵌在国家提供的框架之中。笔者认为,目前城市基层中国家与社会的关系并非是断裂的,也不是嵌入式的,而是呈现一种“粘连”状态,即国家与社会仍然有相当程度的接触,但并不是牢固地镶嵌在一起的,而是相对较为松散地粘合在一起。国家对邻里的动员与控制并非像“嵌入”论所想象的那么强,但国家也未从邻里社会的视野中完全消失。

在下一部分中,笔者将从理论上对这一观点展开详细阐述。在此,先对本文的研究对象及所使用的经验资料的来源作一简要说明。本文将以上海的城市邻里为主要研究对象。当然,选择上海市这样一个具有一定特殊性质的个案可能会招致有关研究的“代表性”问题的指责。不过,由于现代社会发展模式的趋同性,不同城市的邻里都具有一些共同特征。例如,Read(2003:47)对中国不同城市居民委员会的观察强调了大中型城市之间的相似性。他认为,尽管不同城市中居民委员会在组织、操作等方面的具体情况有所不同,但在基本制度特征方面具有一致性,例如面临同样的法律,必须履行同样的核心职责,等等。而且,笔者认为,选择一个具有良好学术价值的个案进行深入的研究,有助于加深我们对中国基层社会微妙的运作机制的理解,甚至是发掘出一些带有普遍性的一般问题与解释框架。

本文研究中所涉及到的经验资料,主要来源于如下几个方面:第一,相关领域的专题研究与调查报告。关于中国城市邻里与居民委员会组织的三项专题研究都是以博士论文的形式出现的,其中两份关于上海市的研究产生于人类学领域的研究者(朱健刚,2002;Pan,2002);一份关于北京市的研究产生于政治学领域的研究者(Read,2003)。调查报告主要是由上海的一批学者于2003年对居委会与邻里进行个案调查之后撰写的。3第二,笔者个人有关上海市邻里的实地调查资料。这包括有关黄浦区的BXL、杨浦区的BCY与JX三个邻里的实地调查资料,4以及笔者利用座谈会与深入访谈等形式对多个居委会与基层党组织进行调查所获得的资料。5第三,1999年上海市民政局围绕“上海城市居民委员会组织体制”问题展开的、在全市范围内的随机抽样调查数据。这次调查以问卷调查形式进行,被访者分为一般居民与居民委员会干部两类。在具体调查过程中,共发放居民问卷1,200份,回收有效问卷份1,079份;共发放居委会干部问卷60份,回收有效问卷60份。上述三类资料构成了本文得出研究结论的资料基础。

二、国家与城市基层社会在邻里中的“粘连”强调国家对邻里的渗透的第二种观点并不能完全令人信服。的确,在很多场合下党国家以各种形式重申自己在城市邻里中的存在,但这并不说明国家像过去一样拥有对邻里的强大动员控制能力。我们必须仔细考虑这种行政渗透与国家的“在场”到底意味着什么。即使是第二种观点的支持者也承认,在某些场合下行政体系向基层的渗透与国家对邻里的控制力量仍然存在着很大局限,有时甚至给城市基层独立于国家的社会空间的形成以及民主化进程的推进提供了机会(Liu 2005:chapter 4)。对作为都市行政体系“神经末梢”的居委会的行政能力的分析,朱健刚(1997)关于社区行政建设中“强国家、强社会的态势”的判断。即使我们可以把准行政化的居委会视为国家在邻里中的代理人,但实际上居委会组织在邻里中所扮演的角色更接近于“行政服务提供者”,而不是“政治控制代理人”。当居委会力图使邻里生活表面上好象仍然服从于国家的控制,居民的行动也听从“上面”的摆布时,这仅仅是居委会干部的一种操作策略,并不意味着居委会在强迫居民真正服从国家。正如朱健刚(2002:168)所指出的,20世纪90年代政府的群众运动已经与改革以前的群众运动完全不同了,因为它本身是在生活的常态中进行的。可以想象,一旦脱离生活的常态,这种运动与动员本身将难以维续。那么,其中秘密何在?目前国家与基层社会的关系何以在表面上还能维持像过去的面貌?笔者个人的理解是,国家对基层的控制不再,取而代之的是笔者称之为“粘连”的模式,即表面上国家仍然与城市基层社会紧密地吻合在一起,但实际上这种吻合仅仅是一种外在的表现,它不再具有过去国家对城市基层社会的强大驱动能力。

这种粘连模式比较接近于第一种观点,不过与第一种观点相比又略有不同。认为“国家仍在有效地驱动着基层社会”或“基层社会可以完全无视于国家的存在”都是对目前城市邻里的误读。国家有时也能推动基层社会的民众作出某种符合国家意图的行为,但这并不意味着国家在有效地“控制社会”;同样,国家从很多场域撤退了,但这也不意味着国家对基层社会的诸类行动者毫无影响。在目前的情况下,国家无法彻底“控制”基层社会,但这并不意味着国家从民间的视野中完全消失,它仍旧存在于互动的框架之中,仍作为基层社会行动者的互动对象而存在,必须给予象征性的认可。在基层社会行动者的行动决策中,无论国家在场与不在场,在大量情况下都必须考虑到国家这一对手的存在。就像市场中的竞争一样,即使竞争对手毫无反应,一个行动者也必须仔细地斟酌对手可能采取的相应策略。

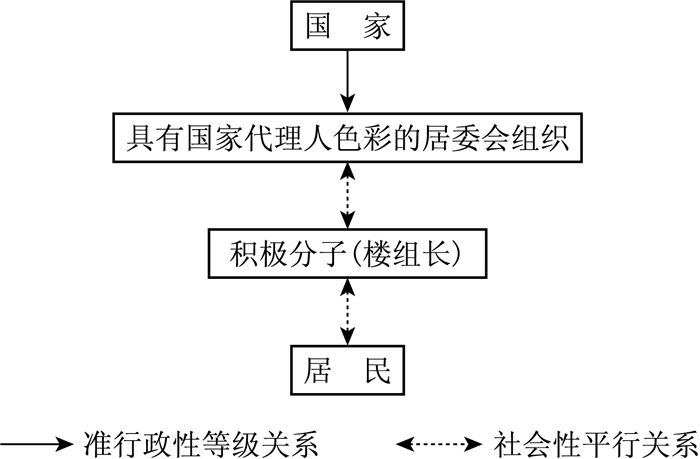

国家与社会的粘连模式与处于城市基层的居民委员会组织有着不可分割的联系。作为国家与城市基层社会的真正结合部,在邻里中具有国家代理人色彩的居委会一级是最为重要的中介层与缓冲层,它承担着对上“化解”、对下“驱动运作”的双重功能。这一中介层把来自于上面的指令、政策转化为基层社会可以接受、可以理解的话语与表达形式,并使之纳入基层社会日常运作的基本逻辑之中,从而消解掉这些本来可能打破基层社会的外部力量。在把来自于“上面”的话语、指令、意图和目的转换为可以具体操作的应对性行为的同时,这一层面还给“下面”的各种反应、表述赋予符合上面意图的色彩,以使上面可以对下面得出政治上正确的解读与评估。这样,“国家”与“社会”表面上和谐共处,矛盾、冲突不至于在日常的运作中爆发出来(除非是损及社会利益的具体事件)。这实际上使国家与社会在这一层面上达到妥协,两张各自分割的“皮”由此可以在现有城市基层社会治理架构内相安无事,井水不犯河水,彼此赋予对方象征性认可。这样,表面上看起来,国家在转型过程中仍保持着对基层社会的强大控制动员能力,但实际上这种动员只是一种虚假的动员,只是被赋予象征意义的动员。这样,三类目标各不相同的行动者——居民、居委会以及“上面”——在邻里中达成了妥协,彼此相安无事,或者说形成一种微妙的胶着局面。也许有的行动者对此不太满意,但目前的局面是各方都能接受的,各方都部分实现了自己的目标(见下图 1)。可见,在国家与城市基层社会之间的关系目前呈现了一幅独特的景象,既不是过去的国家强行驱动社会,也不是一般所认为的国家控制力的彻底瓦解。6

|

图 1 城市邻里中国家与社会的“粘连”结构 |

如果上述观点成立,我们必须回答在逻辑上紧密相连的两个问题:

第一,在二十多年来的经济社会变迁中,国家对整个社会的控制力都有所下降。那国家为什么对邻里仍具有一定的动员控制能力,而这种动员控制能力又具有很大局限?对此,笔者的回答是,尽管社会转型带来了国家所能利用的资源与手段的急剧下降,但城市邻里中的国家代理人却巧妙地借助于本土性文化资源,在实际操作中采取了一种具有非制度化、非正式色彩的权力策略,从而在一定程度上保证了向邻里的有效渗透。当然,也正因为资源匮乏条件下这种权力操作策略的非制度化、非正式色彩,人情、面子因素的介入等,“国家”也在一定程度上被消解了。

第二,具有非制度化、非正式色彩的权力操作策略为什么能够存在?笔者认为,这种权力操作策略的存在有其相应的社会基础,这包括邻里中特定的社会结构(积极分子群体、居委会—楼组—居民的三级体系),以及相应的动力机制(互惠性交换、对社会交往的心理需求以及人情与面子这一具有中国特色的本土性文化资源等)等。

三、私人化接触与城市基层的非正式权力操作尽管1949年后不同时期国家与基层社会的关系模式有着巨大变化,但是在居住地层面国家与基层社会的互动却一直存在着某种传统——这种传统以某些代表国家的具体人物与居民面对面的直接接触方式为重要特征。在传统上,国家对城市基层的动员一直依赖于基层工作者(如工作组、居委干部、楼组长、积极分子)与一般居民的直接接触与面对面的互动,依赖于他们对居民的再三劝说(或说诱导)以及人情因素的运用,而这种以劝说、人情等为基础的直接接触与正式化的、制度化的权力运用无关,这样,正式化的国家社会关系就在一个地方化的环境中被非正式的操作“解构”了。即使是在国家力量比较强大的时期,国家对居民的控制动员也往往以人情约束、以某种人物对居民再三做工作等手段来实现(Pan,2002;Whyte & Parish,1984)。以暴力、惩罚、制度约束等形式出现的控制动员手段在实际生活中并不是很常见的,它们往往仅作为人情约束与劝说的背景出现。

这种传统一直延续到今天。一些研究指出,人情关系是维持邻里权力运作模式的重要因素(Read,2003;Pan,2002;朱健刚,2002)。张乐天与杨雪晶(2003)、刘春燕(2003)的实地调查更强烈地支持了这种观点。在笔者所调查的BXL,自20世纪50年代居委会成立以后就主要通过劝说、做思想工作、利用邻里情面等方式来解决问题。直到今天,BXL的居委干部仍然力图用自己传统的工作方式——“说服”——来获得居民的合作。对于这个居委的干部来说,这种说服工作非常富有技巧性。在与居民交流时如何动之以情、晓之以理,如何让对象在面子因素的影响下不得不屈从于居委干部的要求,这些都需要丰富的经验与人生阅历。如果居民无法被说服,居委干部就会一次又一次上门,反复劝说;如果还是不行,居委会干部有时会利用自己的社会关系网络,动员与被劝说对象有关系或者某些共同之处的其他人员去劝说。

许多文献已经注意到人情、面子等本土化文化资源在中国社会中的重要意义。Yang(1994)关于中国“关系”与“关系学”的研究实际上为研究中国社会的实际运作提供了一个有效的分析工具,而黄光国(1998)、翟学伟(1994, 2004)等人则特别注意到人情、面子等本土性文化资源与权力运作之间的关系。不过笔者的分析角度与他们略有不同,而比较接近于孙立平与郭于华(2000)关于国家在农村基层如何利用本土性资源来实现自己目标的研究。孙立平与郭于华用“正式权力的非正式运作”来分析这种国家贯彻自己意志的能力。孙立平与郭于华的发现包含两个非常值得注意的观点:第一,本土性的文化——民间的一种关于情、理的概念——赋予了国家代理人用非正式方式行使正式权力的资源;第二,这样一种权力行使过程导致的结果是增加了国家权力资源,从而强化了国家权力。当然,就城市邻里的具体情况而言,我们也可以看到它不同于农村基层的一些特殊表现。农村基层的权力运用是一种赤裸裸的利益的相互斗争,并以一定的惩罚性手段为后盾,有时甚至是以暴力手段为后盾的;而城市基层的国家与社会互动则要微妙得多,在一些时候涉及到的并不是对双方生死攸关的资源与利益,惩罚性手段也很少作为非正式权力操作的背景性因素出现。与其说城市邻里中的本土性权力操作是国家在基层贯彻自己意志、动员社会的形式,不如说它更多地具有一种消解性的动员功能。事实上,这种操作主要是民众与国家之间彼此进行“模糊”表达的一种微妙机制。

当居委会作为国家代理人,在与居民面对面地创造出某种权力关系时,这种关系是以私人化的、具有社会交往特征的人际关系的面目出现的,而不是一种组织化、制度化与正规化的限制与被限制的关系。这种权力操作模式既是国家能够低成本的在基层社会推动自己目标实现的原因所在,也是国家的社会动员体系的局限所在。邻里中具有国家代理人色彩的居委会在实际操作中所采取的非正式操作策略对居民并不具有太大的强制性,这意味着国家无法利用邻里的组织系统强行推动自己的目标。而且,在居委会干部与居民面对面的互动中,居委会干部必须暂时摈弃具有异质性的外部力量,而借助于双方都能理解的“地方化”的语言与逻辑系统与居民进行沟通。来自于“上面”的正式意图与要求以一种非正式的、邻里内部的语言被表述出来,这意味着居民在居委会的引导下对国家的要求进行了歪曲性解读,并“礼节性”地表达出自己对国家的认同,即作出某种并不完全符合国家要求、却又能被理解为是对国家的服从的行为。也正是在这种借助于人情与面子策略、借助于本土性文化资源的非正式的权力操作中,来自于邻里之外的因素被“地方化”的理解了。国家试图实现的目标、希望贯彻到整个社会底层的政策与制度,就这样在特殊化的人际关系网络中、在社会成员所熟悉的语境中被曲解,普遍性的、制度性的色彩由此消失了。尽管外部力量在表面上获得了它想要的东西,但其实质的内容却未必得以保留下来。

在这种本土化的非正式权力操作模式中,存在于互动双方之间的私人性的认同和信任远比对制度化的公共角色与身份的认同和信任来得重要。因此,居委会干部也会有意淡化自己的官方色彩,而突出自己的民间身份。在居委会干部与居民进行接触的整个过程中,都是以私人对私人的模式、而不是以组织对个人的模式出现的。我们所调查的居委干部几乎都认为这种模式是他们最主要的工作手段。例如,JX的Z主任说,“做工作不好太正式的,一直都很正式做不好工作。很多时候都是在和居民的平常谈话中做工作的,靠平时把一些东西慢慢灌输给居民,这样他们才能接受。一本正经地跟他们说,效果不好。”7在YX、BXL、BCY、YN、CY新苑、CM、JZW、LC、YXG、SZ等居委中,情况也无不如此。

存在于城市邻里中的这种权力操作模式与国家在基层社会所面临的资源不足有关。具有国家代理人色彩的居委会组织普遍面临着资源不足的困难。在制度性资源与经济性资源比较缺乏的条件下,本土性文化因素很自然地渗透进邻里实际的权力运作机制之中。为了低成本地维持国家控制动员体系,人情、面子等本土化资源就得到了充分利用。在一个以正式制度与正式组织方式为主要运作机制的社会中,这些本土性资源原本不可能成为权力操作策略中的主角;但在一个以非正式的人际互动为主要运作机制的环境中,制度化权威资源的缺乏与有效的组织控制手段的不足却恰恰可以利用这种本土性资源来予以弥补。8

四、积极分子、楼组与人情操作上述权力操作策略的存在是以相应的社会结构与社会运作机制为基础的。积极分子的存在,居民对于人情、面子等因素的认可,以及居委会为此所作出的专门性“投资”行为,在很大程度上解释了城市邻里权力操作的成功之处,同时也预示了它的局限所在。

(一) 邻里中的积极分子积极分子在传统的政治社会结构中一直具有重要的地位(Solomon,1969)。1949年后的城市生活中也处处可见积极分子的踪影。不过,就目前城市邻里中的积极分子而言,与曾经存在于历史上的积极分子形象有着很大不同。在过去,与国家利用动员手段强行驱动社会这一事实紧密相连的是积极分子的“压迫式形象”。Read(2003:144)指出,研究1949年后中国的文献集中于积极分子所造成的社会分裂,而不是社会团结。在这些文献中,积极分子被视为恶毒的人物,他们拼命巴结上级以获得个人利益。正如Vogel(1965)所分析的,国家渗透到人际关系之中,破坏了人际联系的纽带。但是,在今天的城市基层中,我们所见到的并不是积极分子与一般群众的分裂,恰恰相反,只有借助于积极分子与居委会以及一般居民之间的良好人际关系,国家才有可能渗透到社会的最底层。因此,国家利用动员手段对社会进行强行驱动这一现象也很难再现,因为很难想象积极分子与居委会和一般居民之间的良好关系能与国家违反社会意愿的行动同时并存。

以人情与面子为基础的非正式权力操作策略是以积极分子的存在为基础的。在城市邻里间,一般都存在着一批被研究者称为“社区精英”的积极分子。这批人与国家、社会之间是一种什么样的关系,他们的行为模式如何,在一定程度上决定着基层的“面貌”。

由于居委会干部人数一般不多,居委会要对居民进行动员或者要推动某项工作,在大多数时候必须借助于积极分子的帮助。这些积极分子会在居委会的要求下承担一些工作,如协助居委会传播或收集相关信息,利用自己与其他居民的关系动员其他居民支持居委会的工作,有时甚至是自己直接为居委会工作。在这种运作模式中,人情因素是至关重要的。居委会对积极分子没有任何正式的约束手段,而积极分子对一般居民也没有任何正式的约束手段;积极分子是否愿意为居委会承担工作,一般居民是否愿意听从积极分子的号召,这都取决于存在于居委会与积极分子、积极分子与一般居民之间的人情关系,取决于被要求的一方是否给要求的一方“面子”。

那么,城市邻里中的积极分子是些什么人?维系他们的积极性的动力机制是什么?他们在邻里中具有什么样的意义,在国家与社会的关系中承担了什么功能?对这些问题,笔者将在下面作一简要分析。

(二) 积极分子、楼组与居委会的控制力Read(2003)对北京邻里的研究指出,居民区中的积极分子主要由三类人员组成:一是居民委员会干部本身;二是各楼组的负责人;三是积极参加与居民委员会有关的各类组织与活动的人员。在这一问题上,上海市邻里积极分子的特征与北京市积极分子的特征很接近。当然,从城市基层准行政组织体系的角度来看,在这些积极分子中最重要的还是楼组长。在上海市的邻里,居委会干部依赖的积极分子主要是楼组长。“楼组长”只是一个笼统的称呼,在不同居委中这些人员所负责的范围其实有很大差别,有时候是一栋楼,有时候是几栋楼,有时甚至是一层(或几层)楼,所以这些人员有时也被称为“组长”、“楼长”、“层长”等。不过,不管具体称呼如何,楼组长实际上指的是在城市邻里组织体系中居委会以下一级的负责人。

居委—楼组关系模式在上海市大多数居民区中都比较统一。居委干部内部之间一般存在着两种分工,一种是不同职能的分工,另一种是各人管辖范围的空间分工。就第二种分工而言,一个居委会所管辖的空间范围依据某种标准划分为几块,块的负责人(“块长”)一般由负责这一块区域的居委会干部本人担任。在块之下,又根据某种标准把空间范围划为不同楼组,楼组的负责人则由积极分子担任。在这样一种组织体系下,真正最终与居民接触的还是楼组长这群积极分子,而且,与居委会相比,楼组在居民中的覆盖范围更宽,楼组长与居民关系更密切。关于城市邻里的具体组织结构,可参见图 2。

|

图 2 城市邻里的组织结构 |

在很大程度上,楼组长这批积极分子是人们理解都市基层社会运作的关键性群体,也是国家能够在表面上保有对基层社会的驱动能力的秘密所在。楼组长在邻里中的重要价值,与这个群体在邻里中承上启下的结构性位置有关。从1999年的抽样调查数据来看,有三个问题特别值得注意:第一,楼组长对邻里所具有的社区性质的感知比较敏感,81.4%的楼组长认为邻里中人们的日常关系密切,37.2%的楼组长认为个人与邻里的利益和依赖关系较强。第二,楼组长一般与居委会关系较好,95%以上的楼组长认为自己认识每一个居委干部,而每一个居委干部也认识自己;81.4%的楼组长在自己有事的时候会首先找居委会干部商量。第三,楼组长一般与居民关系也较好,51.1%的楼组长认为自己在邻里中熟人数量很多。

在实际功能方面,这些楼组的负责人承担了大量的工作。居委在获取信息、收取费用、执行任务等方面都依靠这些人,而且,楼组长对于居委会动员到邻里居民的支持是必不可少的。在一定程度上,楼组长扮演的是居民中有关邻里事务的“意见领袖”的角色。这些积极分子可以影响一般居民的行动决策,从而让他们按照自己的意愿来行动。

事实上,这些楼组长对居民动员能力的大小取决于他们个人的能力大小以及与居民之间的关系如何。在2003年上海市居委干部的直接选举中,BCY的社区党支部书记在访谈中指出,在推选候选人的过程中,居民对候选人推选的积极性高低主要依赖于楼组长的组织能力。如果楼组长能力比较强,居民也会比较重视;如果楼组长能力差,居民的积极性就不那么高。有时候,楼组长甚至不能取得居民的合作,反而给居委会的工作带来被动。9

但是,也正是居委—楼组—居民这样一种组织结构给国家对城市邻里的控制与动员能力带来了一些负面影响。在居委会—楼组这一环节中,居委会干部与楼组长之间仅仅是一种平行的社会交往关系,而不是一种行政性的等级制关系,因而缺乏对楼组长的控制力。这与楼组长这类积极分子所具有的“民间”身份有关。在整个城市行政体系中,楼组长所处的位置与居民委员会干部是完全的不同的。与后者相比,他们无法得到党与政府的正式认可,职责更不正式。他们并不具有居民委员会干部的“半职业化”身份。对于居民委员会干部来说,由于自己的岗位而获得的相当数额的报酬以及居委干部身份本身就意味着这是他们应该认真对待的职业,他们的工作职责就是履行好上面交代下来的任务。楼组长的工作则完全是业余性质的:政府不会控制他们的产生与任命,他们为自己工作所得到的报酬很少,有时甚至没有报酬。他们可以认真完成自己的工作,也可以随便应付,因为他们没有明确的责任与义务必须做好这份工作。在楼组—居民环节中,也基本上无法保证来自邻里以外的上面的意图能够被准确地传达与执行。即使积极分子与一般居民具有广泛的人际联系,我们也很难想象积极分子具有足够的动力、能力以及耐心来完成居委会安排下来的任务。根据笔者对多个居委会的观察,楼组长对邻里事务的参与在实际上是相当消极被动的,在大多数时候只是负责把源于居委会的信息向居民传达一下,有时甚至连这种传达都敷衍了事。对居民与楼组长本人的访谈都证明了这一点。例如,JX居委的一位被访者说,“现在小组长也没做什么,就帮收有线电视费等,有的小组长还不大愿意参加呢,有时候开会也不愿意去。”

这样,楼组长这一处于国家与城市民众之间的中介环节完全改变了国家与民众之间关系所具有的政治性质与行政等级性质——它与具有国家代理人色彩的居委会之间并非是行政上的上下级隶属关系,它与民众之间也不是行政上的上下级隶属关系。正如一些观察所指出的,楼组长与居委会之间的关系更接近于平行的对等关系,而不是纵向的上下级关系(朱健刚,2002;陈周旺,2003)。居委会对楼组长的驱动力将不可能由于等级制结构而产生,而只能依赖于人情与面子这样的机制。无论是居委会对楼组长,还是楼组长对一般居民,都只能通过一种非制度化、非正式的人情操作策略,利用社会关系,而不是政治关系、行政关系来进行约束。国家的要求与意图经过邻里多层结构的消解,又必须借助于具有地方化色彩与私人色彩的人际交往予以重新诠释,最后也就不可避免地“走调”。

(三) “积极性”的动力来源是什么在驱动着这些积极分子为邻里中具有国家代理人色彩的居委会服务?Read(2003)提出一个“浅互惠”(thin reciprocity)理论——居民在日常生活中对居民委员会的合作来自于居民委员会成员与居民之间的低层次的互惠关系,这包括某种程度的彼此熟悉与偶尔的恩惠、帮忙等的交换,以此来解释邻里中的动力机制。不过,朱健刚(2002:100 101)关于人情、面子因素在居委会动员居民参与网络中的作用的分析却给我们描述了一个混合模式,即互惠交换与庇护—支持关系同时并存的模式。在笔者看来,存在于邻里生活中的动力机制是复杂的,互惠性交换、对社会交往的心理需求以及人情与面子这一具有中国特色的本土性文化资源等因素混杂在一起,共同构成了“积极性”背后的动力机制。

在笔者所观察的BCY、BXL与JX等居委会中,居委会干部常常会用恩惠来笼络部分居民,以换取他们对自己工作的支持。居委会会设法在各个方面给支持自己的积极分子一些帮助,或给他们某些物质性的报酬(尽管这种报酬可能比较微小),例如逢年过节时给他们一些小礼品,为他们组织一些旅游与考察活动等。居委会与积极分子之间的互动频率与强度都很高,这无疑进一步加强了存在于二者之间的人情关系,从而提高了积极分子对居委会的支持程度。

存在于邻里中的这种模式与基于物质利益的庇护人模式是截然的不同。例如,在单位体制中,驱动积极分子的是赤裸裸的利益与工具性回报(Walder,1986),而在目前的邻里中,物质利益与工具性回报是相对次要的,精神性的因素占据了主导地位。积极分子的动力源于心理性与文化性的因素。积极分子自身可能构成一个关系相对紧密的社交圈,这满足了其中部分成员对社交以及某些心理欲望的需求。例如,一位观察者在进入实地后,发现所观察的的邻里更接近于一个“陌生人社区”,“同处于一个社区的居民都彼此不太熟悉,过着自己的生活……”。但是,当她进入邻里积极分子圈子后,却感受到了“熟人社会”的一面,因为这些人在一起的时候表现得“亲密无间”,进行着“张家长李家短的闲谈”(管晓玲,2003)。

互惠型交换与社会交往网络带来了居委会对积极分子所具有的人情制约。在这个问题上,我们有必要对一个西方式误解进行澄清。受西方学术传统影响的一些研究者试图从“志愿主义”的视角来理解存在于城市邻里中的积极性。在他们看来,城市民间生活的活跃程度与志愿主义的发展水平有关。例如,Ikels(1996)在有关广州的研究中描述了改革后中国城市志愿主义的缺乏。Pan(2002:143)特别注意到上海市邻里中的志愿主义,并认为改革后中国低水平的志愿主义是对社区建设中居民普遍参与的缺乏的现象的最佳解释。Read(2003:27-32)提出了“地方志愿主义”(local voluntarism)这一概念,它与个人行为所能获得的利益没有什么关系,主要源于个人的精神刺激,源于一种为社区作贡献的渴望,一种肯定自己价值的渴望,一种与邻居融合的渴望。但是,目前中国城市邻里中的积极性,是一种比志愿主义更为微妙的东西,对这一因素的西方式理解很容易让人误入歧途。中国邻里中的志愿主义这一概念强调了类似于西方市民参与背后的志愿主义,这其实忽略了中国社会与中国文化的特殊性质。对于所谓的“积极分子”来说,之所以积极为邻里提供服务,在很大程度上其实不是出于关心公益的志愿主义,而是由于人情所限。如果把一部分居民之所以与居委会合作、积极参与邻里事务的原因完全理解为志愿主义并不是特别准确的。事实上,在中国人的日常生活中,人情与面子具有很重要的意义,一些表面上类似于公益行为的东西其实是由人情与面子这一因素在背后推动的。而且,这一因素是具有中国特色的文化观念,与西方的志愿主义有着根本的不同。后者实际上是从一种个人主义式的角度来理解人们参与公共生活、热心服务于公益的心理动机,认为志愿主义行为是实现个人价值、满足个人心理需求的途径。在这种思路中,志愿者的决策是以个人为中心、独立地作出的。而在中国城市邻里中,问题的关键不仅仅在于积极分子本身的社会心理需求,还同时在于他们是在其所处的具体社会结构中作出积极参与邻里事务的行动决策的。具体来说,我们既要把积极分子的行为置于个人主义式的框架下来理解,也要将其行为置于社会结构的框架下来理解;我们既要考虑到积极分子自身的心理对其行动的影响,也要考虑到积极分子与居民委员会成员的具体关系结构对其行动的影响。对于积极分子来说,并不完全是出于个人主义式的社会心理冲动而表现出积极性的,他们的行动在很大程度上取决于其行动所赖以进行的地理空间——城市邻里中其他行动者的作用。他们在邻里生活中的具体表现,与居民委员会成员对其存在的人情约束息息相关。他们不是纯粹根据个人自身需要来决策的西方人,而是习惯于根据“社会”对自身的要求来调整个人行动的中国人。

站在这样一个非志愿主义的视角下,我们可以更清楚地理解居委会、积极分子与居民之间的微妙关系。在很大程度上,居委会动员居民的能力以及楼组长的工作效率,都与他们在人情方面所进行的“投资”,以及由此而来的“投资回报”息息相关。

“上面”派下来的任务完成得如何,取决于居委会与楼组长等积极分子之间、楼组长等积极分子与一般居民之间的关系,而这种关系又取决于很多其他的因素。例如邻里中一般人际交往的稠密程度、居委会与积极分子之间的“感情”培养程度,以及积极分子与一般居民之间的“感情”培养程度。在一些老式住宅区,由于居民之间的人际互动与传统人情交往因素更多一些,居委会对积极分子的感情投资时间较长,基础较为深厚,居委会的工作完成得就更好一些,楼组长利用人情关系对居民进行动员的能力也相对强一些。而在一些新的商品房住宅区,情况就完全不同了。2003年上海市居委会干部直接选举中,BCY居委不同小区居民投票率的差异就说明了这一问题。这个居委下辖小区可以分为3种类型:一是老式小区80弄;二是纳入居委会管理有较长一段时间的商品房小区311弄;三是刚纳入居委会管理、居委会的感情投资工作尚未完全展开的商品房小区46弄。在这次选举中,这三类小区居民投票率的高低正好由高到低排列,其中原因,就与上面提到的因素有关。这个居委会所辖的大多数楼房以前都是按照工作系统分配下来的公房,同一幢楼甚至是邻近的几幢楼的居民往往是在同一个单位工作的,彼此之间共同话题比较多,平时见面时也会聊上几句。而且,老的楼房中居民居住时间都比较长,这样居民之间都较熟。居委会与楼组长等积极分子交情比较好,对他们的驱动能力要强一些,而积极分子对居民的动员能力也要强一些。不过,46弄是一个新商品房小区,建立时间不长,居民之间比较生疏。更为重要的是,居委会干部与这个小区中的楼组长尚未建立良好的个人关系,无法支使他们来完成自己的任务。对此,居委会的Z主任颇有怨言,认为在直接选举中:“(46弄)那边的楼组长也不够好,不够热心这项工作,做工作没有那么细致。…311弄也是新的,不过311弄比46弄要好,因为这边的楼组长好,他们对居委会的工作热心,工作的时候够细致、耐心,平时也肯到居民的家里谈谈家常,了解情况,传达消息。”这与感情“投资”有关。Z主任总结说:“平时关系打牢了,才能在关键的时候发挥作用,不能到有大事情来了以后再临时发动。居委会的很多工作都在于平时,一定要在平时打好基础,和居民建立好良好的关系。平时多到小区走走,多和居民谈谈家常,让他们信任你,这样在关键的时候才能做好居委会的工作,完成任务。”

担任楼组长的积极分子大多是退休人员或无业人员,他们之所以愿意担任这一工作,除了自己个人的时间条件以及对邻里生活的兴趣外,往往也与居委会干部的“面子”有关,因为他们很多都是在居委会干部的再三动员下担任这一工作的。各楼楼组长都是由书记和主任听热心的居民反映以及在自己与居民的接触中慢慢“物色”出来的。他们会反复上门做工作,直到自己物色的对象答应“出来”(洪静,2003)。这样,在一开始楼组长往往就与居委会干部建立了正式工作关系之外的“人情”关系,大家都会彼此照顾、彼此帮忙,而以感情为纽带的人际联系又在反复的互动与互惠中得到加强。这种感情是需要投资的。正因为楼组长在居委会完成上面布置的任务中居于重要角色以及对楼组长的驱动需要以长时期的笼络与感情培养为基础,所以居委会干部往往会对与楼组长的感情联络方面进行巨大的投资。他们逢年过节时会给楼组长送一些小礼物,还会不时请楼组长参加一些娱乐性的活动,如旅游、参观等。JX居委一年的活动经费才14,000元,在春节的时候竟然花了4,500元为楼组长搞一次联欢会,而平时则“一年慰问两次楼组长,夏季一次,冬季一次。夏天天气热,一般就买些毛巾、肥皂送给他们,上次过年搞联欢那次就每人给一瓶油。”2004年上面给JX居委的活动经费减少了,党支部书记抱怨经费不足,认为这会“影响到凝聚力工程”。10

五、居委会直选:行政任务、动员与投票正如孙立平(2000)的“过程—事件分析”方法所暗示的,要更清楚地掌握邻里微妙的运作机制,不仅要把它置于常态与常规生活中来理解,而且要把它置于非常态的“事件”中来理解。一些发生于邻里之中的重要事件足以揭示隐藏在日常生活背后的关系、结构与机制。2003年上海市居委会干部的直接选举就是这样的一起事件。在这一部分中,笔者将以这一事件为个案,对存在于直接选举过程中的居民动员机制进行分析。正是在这种对居民的动员中,我们可以看到国家在邻里的“在场”与“无意义”的同时并存。

2003年,上海市决定在一个较大范围内实现居委会干部换届的直接选举。对于这一事件,我们在此所关注的并不是其中可能涉及到的所谓“民主”问题,而是“选举”这样一件“上面”所要求履行的工作是如何在基层得到贯彻与实施的,以及实际效果如何。事实上,城市邻里中的非正式权力操作模式也在一定程度上消解着直接选举这样的“草根民主”,因为这种策略使居民与国家之间的互动丧失了正式性与政治性。在居委干部与居民利用人情、面子进行沟通的对话过程中,“投票”这种具有法律含义与政治含义的正式行为就被转化为一种居民可以接受的日常生活的行为,从而被“去政治化”了。

2003年的居委会干部直接选举并非是由城市基层自发举行的民主实践,而是一次由上层推动、层层布置下来的工作任务。这样,对于基层的操作者来说,整个选举过程就不可避免地带上了“如何完成上面的任务”的印记。对于上层来说,这次选举工作完成得好坏,是反映党的执政能力、国家对基层社会控制水平的指标(上海市民政局基层政权和社区建设处,2003:7)。因此,此次选举是一项政治任务,而不是一项单纯的业务工作。对于居委会干部来说,除了上面比较重视、要求比较严格外,这次直接选举其实与他们平时所做的许多常规工作很类似,即上面布置下来一个任务,要求居委会完成一项具有现代民主选举特征的工作——在某个时间段内让一部分居民以竞选或主持、筹备选举的方式积极参与到选举的准备工作中来,再在某一个具体的日子中让数量更多的居民走到投票点来投票。这样,居委会干部所要做的仅仅是,在尽量不干扰居民正常生活的前提下动员一些积极分子筹备选举,并让相当一部分的居民在投票日参加投票。至于上层在推动这次民主选举时所蕴涵的政治意义,其实是无关紧要的。一句话,最重要的是让选择工作在表面上完成得完全符合上面的要求,同时又要皆大欢喜。

但是,用上海话来说,这次的“糨糊”是不好捣的,因为上面非常重视,而且对居民的参选率有比较高的要求,必须发动相当多的居民去投票。选举组织者在此遇到了困难,因为大多数居民不愿意卷入这些麻烦的事情。这样,“国家”与“社会”在此出现了对立:国家希望有更多居民按照自己的意愿来行动(参与竞选或参加投票),但居民却嫌麻烦,不肯作出这些行动。那么,国家与社会之间的这种冲突是如何克服的?从表面上来看,似乎国家最终取得了对社会的胜利,因为几乎所有举行直接选举的居委会都拥有很高的登记率与投票率,大部分居民最终都设法参加了投票(或者是委托别人投票),并没有违背上面的要求。但是,这是否意味着上面的意图真正实现了呢?事情并非如此。大量居民之所以出来投票,不是迫于上面的压力,而是在一种富有本土文化色彩的人情与面子因素的驱动下,在一批围绕在居委会周围的积极分子的大量工作下而作出的行为。

在上面的督促下,居委会干部与楼组长就开始在邻里中采用一种类似于动员的手段,并把成百上千的居民从自己的住宅中“说服”出来,走近投票箱。几乎所有的直接选举观察者都指出,动员手段、楼组长等积极分子所构成的网络、人情与面子等因素对这次直接选举的“高参与率”发挥了必不可少的作用。其中,大量的说服与劝说工作是必不可少的。如果碰到居民不肯参加选民登记,居委会干部与楼组长就上门去给他们做工作,告诉他们居委会有些什么工作,与居民联系有多重要。楼组长在动员过程中也产生了举足轻重的影响,作为居委会和居民的桥梁,楼组长既能很好地领悟书记的意图,又能通过平日里积累的人情网将上面的意图贯彻下去。在BCY居委会,当一些居民被问及是否知道本次居委会直选时,她们都说知道,因为楼组长通知过。她们对楼组长的印象很不错,觉得她一家家地通知本楼各户居民关于居委会直选的事,很有耐心,人也很好。由于楼组长的宣传与组织动员工作做得不错,所以这些被访者都参加了初选。在JX居委,Z主任认为,直接选举工作之所以能够组织得有条不紊,“关键在于小组长、党员、志愿者等骨干分子”。

如果人们对选举不感兴趣的话,那他们怎么会登记呢?又怎么会出来投票呢?一位观察者用“面子”来解释这种成功背后的奥秘:“居民是否积极参与‘直选’,与其说是衡量居民是否具有‘民主’意识的标志,不如说是居民是否能够积极帮助居委会干部完成上级部门交给的一项任务、是否给居委会干部‘面子’的标志。所以,在楼组长和居民表示愿意积极参与的时候,‘看你们的面子’是经常会听到的一句话,居委会干部对于楼组长和居民能够积极参与这次‘直选’也常常表现出发自内心的感激。所以,‘给居委会干部面子’才是这些居民能够积极参与‘民主选举’的最‘真实的逻辑’。”(刘春燕,2003)在实际的动员工作中,无论是居委会干部还是楼组长,都力图使用一些具有人情味道的语言来说服居民出来投票。“民主”与“执政能力”就在这种话语中被消解了。投票这种具有法律含义的正式行为由此转化为一种居民可以接受的日常生活的行为。

一位楼组长回忆说,他们楼有个居民做生意非常忙,两次造访都不在家,她坚持不懈,终于在第三次上门时碰到了他,并设法说服了他。

楼组长:“Z老板啊,总算碰到你了,最近是不是生意很忙啊?”

Z老板:“忙死了,单位里有很多事情都离不开我,最近一直在加班。”

楼组长:“忙归忙,也要注意身体哦。听说你妈上几个礼拜身体不大好,现在好点了吗?”

Z老板:“好多了,谢谢你啊!你今天来有什么事情吗?”

楼组长:“是这样的,你知道居委会要进行直选的事情吗?”

Z老板:“不知道呀,这跟我们有什么关系啊?”

楼组长:“关系可大啦,这次是我们居民亲自选出为我们办事的居委会干部,你具备选民资格,到时候你要来的哦!”

Z老板:“这个你代我们选选么好了,我抽不出空。”

楼组长:“哎呀,不会占用你很多时间的,只要在大选那天来填张选票就可以了。”

Z老板:“居委会平时和我们也不搭界的,我们都不认识他们,选谁都无所谓的。”

楼组长:“我们楼很多居民都同意去的,像隔壁老王、小李啊,你也去么好了,给我个面子。”

Z老板:“那好吧。”

楼组长:“哎,这就对了嘛,听我的没错的。叫你妈常到老年活动中心来玩啊,现在那里又开了一个扇子舞班,大家一起跳跳蛮开心的。”

Z老板:“嗯,好的。等过两天她身体全好了,我劝她出去锻炼锻炼。”11

在谈话的开始,楼组长避免直接谈到选举的问题,而是先进行人情化的问候——是不是很忙啊,母亲身体怎么样啊。当对方表示不愿意参加选举时,又指出其他居民都去了,并特别提出要对方“给面子”。当达到自己的目的时,楼组长再次以人情化的话题——对对方母亲的关心来结束谈话。

也正因为“国家”与“社会”接触的这种走过场式性质,所以来自上面的各种力图改造基层社会的意图最终被化解于无形。轰轰烈烈的直接选举过后生活又进入了平淡的常态之中。由“上面”所推动的直接选举不过是一项比较麻烦的任务而已,一旦任务完成,则一切又复归原状。

在此,可以作一简要结论。有关2003年下半年上海市居民委员会直接选举的研究表明,事实的真相可能介于“断裂”与“嵌入”两类观点之间——直接选举没有带来邻里社会资本的发育与草根民主的形成,但它也并不意味着国家对基层社会的有力形塑。与其把直接选举视为一个民间社会的发育过程,或一个国家重新控制社会的事件,不如把它视为一个国家试图对基层进行社会动员的尝试(正如非典时期国家所做的那样)。这种动员的动力来自于基层社会之外,但动员本身却受到基层社会既有关系结构的制约,受到居委会非政治化的日常运作逻辑的消解。这样,整个直接选举就呈现出一种复杂的面相:既是政治化的,也是非政治化的;其结果既是国家希望看到的,又不完全是国家希望看到的。在多方的妥协与合力中,我们看到了一幅错综复杂的图象。这似乎验证了中国研究中行动者模型(Nee & Matthew,1996)而非国家—社会模型的正确性:有意义的不是国家与社会,而是不同的行动者,而这些行动者的行动又深深嵌入于城市基层社会的关系网络与日常生活运作逻辑之中。

六、结语正如朱健刚(2002)所指出的,城市基层的市民团体与邻里运动一方面表达着国家权力的渗透;另一方面又对国家权力关系进行着扭曲。如果把发生于城市中的居委会组织建设视为急剧社会转型背景下国家力图向基层渗透的一项尝试,但是由于各个行动者在现有结构与制度条件下的策略性考虑与行动,这种尝试最终并未完全实现其目的。以所谓的“社区”为聚焦的城市基层,实际上存在一种平衡的秩序,各种动力机制与行为模式相互联系在一起,使社区处于稳定有序的运作状态中。这些动力机制与行为模式构成了一种富有弹性的网络结构,外力的侵入可能使这张网产生起伏、产生跳动,但却很难破坏这张网本身,除非外部力量足够巨大,或是网络结构本身被瓦解。这就像一块石头被投入水中,水面涟漪涌现,但却逐渐于远处消失,最后水面恢复平静。

这也反映了目前居委会组织所具有的政治价值,即它作为使国家与基层社会得以避免直接冲突、并在表面上相安无事的“黏合剂”功能。这里所说的并不是居委会对产生于基层的矛盾冲突予以消解,以避免矛盾浮到上层,这里指的是居委会作为一种黏合剂,对于具有冲突潜能的某些情境、某些事件对上、对下予以不同的解读,最后塑造出一种国家与基层社会都共同承认的符号象征(尽管双方给这种符号象征赋予了完全不同的含义),使得国家与基层社会互相错开,但又皆大欢喜地在原本可能冲突的问题上共存下来。这样,尽管居委会并不是沟通国家与基层社会的真正桥梁,但却是承上启下的中介,能够在一定程度上保持现状的稳定。

注释:

1无论是在中国的农村研究还是城市邻里研究中,“国家社会关系”的分析框架都占据着统治地位。关于农村研究中的“国家社会关系”框架,可参见金太军(2004)的文献综述;对城市邻里研究中的“国家社会关系”框架的分析,可参见朱健刚(2002)、桂勇(2005)。

2例如,Whyte与Parish(1984)指出,1970年代的城市邻里在一定程度上加强了国家对个人的控制。居民委员会干部行为基本不受邻里舆论的支配,而且具有相应的行政、政治资源以及强制手段,能够给居民施加足够的压力。但目前的情况大有不同。Read(2003:chapter 4)根据调查数据指出,在世纪之交时期Whyte and Parish所分析的三个层面的问题——居民委员会不受居民欢迎,居民委员会对居民具有相当大的权力并可能用于压制居民,居民缺乏限制这种权力的能力——都已经发生了相当大的变化。作为国家代理人的居民委员会与居民之间的关系模式与过去的模式完全不同,二者之间的关系朝向更为和善、更为缓和而非压迫性、对立性的方向发展,而且,强制性手段在居委会履行日常职责时很少发挥作用,而居民则拥有对居委会更大的影响力。

3该项研究由李友梅教授与张乐天教授主持。

4黄荣贵、李洁瑾、袁静等同学与笔者一起对这三个邻里进行了调查。他们在这项研究中承担了大量的经验资料收集工作。此外,其中一位学生曾以实习人员的身份,对一个邻里进行了近半年的参与观察。笔者在此对他们的工作表示感谢。

5张乐天教授及何宏平、施芸卿、陈佳瑛、朱宁、余君等同学也在研究中承担了大量的资料收集工作。笔者在此对他们的工作表示感谢。

6作为一种外部力量的国家,如果要在目前的邻里彻底地贯彻自己的目标,这只有在国家与基层社会的目标相当一致的情况下才有可能。2003年非典型性肺炎流行时期的上海邻里控制提供了一个具体例子。由于包括居民在内的各方利益的一致,这段时间中政府对邻里人口的有效控制很容易就真正实现了。

7见H2003JX居委访谈记录。

8 国云丹(2004)对上海市一个外籍人口较多的高档次居民小区的研究也为我们提供了一个认识本土性资源的价值的比较分析机会。在缺乏共同的文化认知与行为模式的这个异文化邻里中,上述权力操作策略就几乎无从着手,从而导致了对居民动员的失败。居委会干部很难与居民建立具有人情色彩的联系。这样,居委会干部甚至无法动员到足够的积极分子来完成一些形式主义的“作秀”。这一案例充分反映了在本土性文化资源缺失的条件下,非正式的权力操作策略是如何失败的。

9见Y、L2003年BCY访谈记录。

10见H2004JX居委访谈记录。

11见李洁瑾、袁静、桂勇,2004。

陈周旺.2003.党与社会: 党的组织与社区治理[G]//林尚立, 主编.社区民主与治理: 案例研究.北京: 社会科学文献出版社.

|

管晓玲.2003.民主结构化的起步——居委会直选调查报告[D].上海大学社会学系工作论文.

|

桂勇.2005.城市邻里研究: "国家—社会"范式及一个可能的分析框架[D].复旦社会学论坛(1).

|

桂勇、崔之余.2000.行政化进程中的城市居委会体制变迁[J].华中理工大学学报(3). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HZLS200003000.htm

|

国云丹.2004.国家嵌入与治理结构内部的摩擦——一个浦东国际社区的社区治理[D].复旦大学社会学系硕士学位论文.

|

洪静.2003.社区政治精英网络和居委会海选[D].上海大学社会学系工作论文.

|

黄光国.1998.人情与面子: 中国人的权力游戏[G]//黄光国, 编.中国人的权力游戏.台北: 巨流图书公司.

|

金太军.2004.村庄权力结构研究综述[J].文史哲(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WSZZ200401026.htm

|

李洁瑾、袁静、桂勇.2004.A区W街道B小区居委会直选调查报告[D].复旦大学社会学系工作论文.

|

李友梅.2002.基层社区组织的实际生活方式——对上海康健社区实地调查的初步认识[J].社会学研究(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2002-SHXJ200204002.htm

|

林尚立.2003.社区民主与治理: 案例研究[M].北京: 社会科学文献出版社.

|

刘春燕.2003.传统—现代双层结构中的居委会直选[D].上海大学社会学系工作论文.

|

上海市民政局基层政权和社区建设处, 编.2003.上海市居委会换届选举工作资料汇编(之二)[J].上海市民政局内部资料.

|

孙立平.1994.改革前后中国大陆国家、民间统治精英及民众间互动关系的演变[J].中国社会科学季刊(6).

|

——.2000."过程事件分析"与当代中国国家农民关系的实践形态[J].清华社会学评论(特辑).

|

孙立平、郭于华.2000."软硬兼施": 正式权力非正式运作的过程分析[J].清华社会学评论(特辑).

|

萧功秦.1993.市民社会与中国现代化的三重障碍[J].中国社会科学季刊(5).

|

——.2000.后全能体制与21世纪中国的政治发展[J].战略与管理(6). http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=12402563

|

徐珂.1998.居委会能成为社区居民自治组织吗?[J].社会(10). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHEH199810017.htm

|

徐勇.1993.市民社会: 现代政治文化的原生点[J].天津社会科学(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TJSK199304008.htm

|

翟学伟.1994.面子.人情.关系网[M].郑州: 河南人民出版社.

|

——.2004.人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J].社会学研究(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200405004.htm

|

张乐天、杨雪晶.2003."友情"操作: 某国际化社区居委会的治理策略[J].上海市城市管理职业技术学院学报. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CGZJ200306004.htm

|

朱健刚.1997.城市街区的权力变迁: 强国家与强社会模式[J].战略与管理(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZYGL199704005.htm

|

——.2002.国与家之间: 上海邻里的市民团体和社区运动的民族志[D].香港中文大学人类学系博士论文.

|

Bian, Y. and Logan, John R. 1996. "Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China." American Sociological Review (61).

|

Ikels, Charlotte. 1996. The Return of the God of Wealth: the Transition to a Market Economy in Urban China. Stanford, California: Stanford University Press.

|

Liu, Chunrong. 2005. "The Emerging Community Regime: A Case Study of Neighborhood Governance Formation in Shanghai (1996-2003)." Department of Applied Social Studies. City University of Hong Kong. Ph. D. dissertation.

|

Nee, V. 1989. "A Theory of Market Transition: from Redistribution to Market in State Socialism." American Sociological Review (54).

|

Nee, V. and Lian, Peng. 1994. "Sleeping with the Enemy: A Dynamic Model of Declining Political Commitment in State Socialism." Theory and Society (23).

|

Nee, V. and Matthews, Rebecca. 1996. "Market Transition and Societal Transformation in Reforming State Socialism." Annual Review of Sociology (22).

|

Pan, Tianshu. 2002. "Neighborhood Shanghai: Community Building in Bay Bridge." Harvard University Department of Anthropology. Ph. D. dissertation.

|

Read, Benjamin L. 2003. "State, Social Networks and Citizens in China's Urban Neighborhoods." Harvard University Department of Government. Ph. D. dissertation.

|

Saich, Tony. 2001. Governance and Politics of China. Houndsmills: Palgrave Macmillan.

|

Solinger Dorothy J. 1993. China's Transition from Socialism: Statist Legacies and Marketing Reforms. Armonk: M. E. Sharpe.

|

Solomon, Richard H. 1969. "On Activism and Activists: Maoist Conceptions of Motivation and Political Role Linking State to Society." The China Quarterly (39).

|

Vogel, Ezra F. 1965. "From Friendship to Comradeship: The Change in Personal Relations in Communist China." The China Quarterly (21).

|

Walder, A. 1986. Communist Neo-traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press.

|

——. 1994. "The Decline of Communist Power: Elements of a Theory of Institutional Change." Theory and Society (23).

|

Whyte, Martin King and Parish William. 1984. Urban Life in Contemporary China. Chicago: University of Chicago Press.

|

Yang, Mayfair 1994. Gifts, Favors and Banquets: the Art of Social Relationships in China. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27