1996年1月,《美国社会学期刊》(AJS)第101卷第4期刊出了一组关于中国和东欧市场转型的研究论文和评论文章。这组题为“市场转型专题(Symposium on Market Transition)”的文章在市场转型研究领域中的地位是里程碑式的。倪志伟在占有新材料的基础上,进一步发展了他的“市场转型理论”,对1989年以来该理论所受到的各种批评作了集中答复;David Stark通过对匈牙利企业的研究,提出了“再组合产权(recombinant property)”概念,并指出这种产权结构正是处于转型背景下的企业应对不稳定之市场环境的策略;在发表了他对于流动表(mobility table)的出色研究四年之后,谢宇和Hannum一起发展起了一个关于中国城市居民收入的地区差异模型;而在5篇评论之中,Parish和Michelson的“政治市场”概念极具新意,但就对理论探讨空间的拓展力度而言,则似乎Szelényi和Kostello对于三种类型的“市场渗透(market penetration)”的讨论更胜一筹。

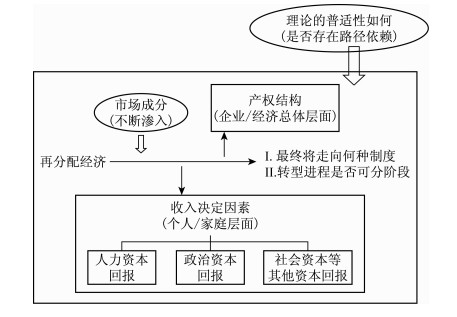

如果把市场转型研究视作为一个研究范式(paradigm),那么,AJS 1996专题的重要性在于从大体上确定了该范式的基本框架。就此后十年间市场转型研究的实践来看,研究者的基本思考框架都没有超出这一“专题”所划定的范围。他们所关心的主要问题包括四类。

第一,在市场成分的不断渗透中各种资本回报率的变化。在这一问题之下包含了著名的“市场转型争论(Market Transition Debate)”,主要是政治资本的回报率有没有随着市场改革而下降的问题:如果下降了,是相对下降(正如倪志伟所一再强调的,见Nee,1989;1996)还是绝对下降?如果没有下降,又是什么原因使得政治资本可以在市场机制的环境下继续其得自于再分配经济的权力?此外,一个较为次要的问题是,为什么在中国的案例中看不到人力资本回报的显著上升(Nee,1996;Xie & Hannum,1996)?

第二,市场转型理论的推广性。虽然倪志伟的一系列论文都是以来自中国的经验数据为基础的,但他的目的显然是想提出一个适用于所有或绝大多数市场转型国家的理论。正因为他的这一普适化(generalization)的理论抱负,才使得市场转型理论不断受到来自东欧之经验研究的挑战。比如匈牙利的Róna-tas(1994)及俄罗斯的Gerber和Hout(1998)等。市场转型理论究竟有多大的推广性?它是不是一个仅仅适用于中国、甚或仅仅适用于中国南方沿海农村的理论概括?

第三,产权改革的过程和模式。这个问题包括两个层面:在微观层面,它指的是再分配制度下建立的国有企业在市场化进程中的运行机制改革;在宏观层面,则是指全社会所有制格局的变化。在中国,国有企业的改革,或者“现代企业制度”的建设,是基于这样一个假设:资本主义私有制企业所发展出来的“所有权与经营权”分离运作的模式,可以被移植到国有企业内部。在市场化过程中,国家不再要求国企承担社会控制和社会保障的责任,但要求国企逐步学会从市场中获取其运作所必需的资源。就所有制格局而言,关键的问题是可以在多大程度上容纳非公经济的存在。这个问题,由于国企的欲振乏力(Nee,2005)和乡镇企业(大多数被归为“集体所有制企业”)实际所有权的转移(Lin & Chih,1999;Walder & Oi,1999),变得异常关键。在东欧,由于政治体制的震荡先于经济体制的转型,产权问题相对较为简单,基本上只是新的经济制度如何在不稳定的制度环境(政治和法律环境)中运作的问题(Stark,1996)。

第四,市场转型的终点问题。一些精明的研究者早已指出:向市场经济的转变并不意味着转型一定会抵达“成熟的西方式市场经济”这一终点(Szelenyi & Kostello,1996)。市场转型的宏大进程究竟会发展出怎样的经济制度,这不仅取决于国家的意志,也取决于每个经济组织的具体特性及其所处之地方性环境的非正式网络和规则。

本文的第一个目的在于厘清上述诸问题的基本研究脉络:首先是资本回报问题;其次是市场转型理论的推广性;第三是产权改革问题;最后讨论市场转型有无终点的问题。这一顺序体现了笔者对市场转型研究诸问题间之理论勾连的理解。以上这些问题有时会被理解为各自独立的知识领域:在一些研究者看来,这些集合在“市场转型”名义下的问题,除了共享一个制度变迁的大背景之外,相互之间并无太大关联。这篇综述的第二个目的在于指出,这类看法是不恰当的。以上这四类问题不仅都是市场转型研究的题中应有之意,而且它们是从同一个整合的研究脉络中发展出来的不同分支,相互之间存在着理论上的勾连。

二、资本回报市场转型研究经常被简单地认为就是关于在市场化进程中人力资本和政治资本的回报率问题。这种看法虽然失之偏颇,但也间接地反映出资本回报问题在市场转型研究中的重要性。在《市场转型理论:国家社会主义从再分配向市场的过渡》一文中,倪志伟提出了10个研究假设,其中最重要的显然是属于“市场权力命题”下的假设2(“在国家社会主义条件下,市场交换取代再分配机制越多,政治资本相对于市场资本就越贬值”)以及属于“市场动力命题”之下的假设4(“对男女两性而言,从国家社会主义再分配向市场的转型都增加了教育对家庭的价值”)和假设5(“类市场经济中传媒使用或文化资本对家庭的收入有正向影响”)(Nee,1989:671;674)。边燕杰(2002:18)将之简括为“政治资本贬值”和“人力资本升值”。

(一) 政治资本贬值市场转型领域内的理论争论,在政治资本的回报问题上最为集中。倪志伟(Nee,1989:665;670)理论的基本假定是,市场经济与再分配经济是完全不同的两种经济形态,向市场经济的转变将根本改变再分配经济中以权力作为分层机制的状况。随着权力逐渐从再分配官僚那里转移到直接生产者手中,政治资本获得经济回报的能力将相对下降。

倪用1985年对福建624户农户的调查检验了他的这些假设,并且认为“政治资本贬值”和“人力资本升值”的假设都得到了验证。1991年,在对这次调查数据作进一步分析之后,倪又对1989年的观点作了修正。他指出,在改革尚未完成之前,再分配体制仍然在发挥作用,所以政治权力不会在一夜之间贬值。

倪志伟的观点至少受到了来自三种不同角度的反驳。在研究了天津1978-1993年的改革进程之后,边燕杰和Logan(1996)强调,在中国的市场转型进程中,政治权力依然维持着其强大的影响力。这是因为,首先,中国的市场改革是在两大前提没有变化的情况下进行的——即中国共产党的领导和城市单位制度的持续存在;其次,市场机制是在再分配体制内部发育起来的。Walder的“政府即厂商”理论(1995)则指出,政治权力之所以能在市场改革中继续获得高回报,是因为政府不但是市场规则的制定者(这正是边和Logan所指出的),同时还是市场的参与者。从这一点可以推出的是,政府所制定的市场上的游戏规则肯定是最有利于他们自己的。最后,林南(Lin,1995)通过对天津大邱庄的研究指出,至少在地方经济的层面上,借助于家庭网络,再分配时代的政治权力是能够超越市场经济的冲击而不贬值的。

在AJS1996专题中,Parish和Michelson(1996:1045)提出了“政治市场”概念。他们的根本意图在于说明,市场改革条件下的制度安排,遵循的未必是纯经济的逻辑(像倪志伟所认为的那样),而极有可能是按政治逻辑组织起来的(1996:1045)。他们所说的政治市场包括三种类型:①工人与管理者、管理者与国家之间的基于政治资源的讨价还价;②政府对企业产权的各种形式的广泛介入;③以地方政府为基础的的政治保护。这些分析在客观上同样形成了对“政治权力贬值论”的挑战。

针对这些意见,倪志伟指出,干部收入上升与市场转型理论并无矛盾。他反复强调说,在市场发展进程中,社会各阶层的收入都会有所上升,这是正常的,所谓政治权力的回报降低,也不是说昔日握有政治权力的干部群体的收入将少于其他群体,特别是私营企业主群体,而是说,干部群体的收入增长速度会慢于其他群体的增长速度。这个观点实际上在倪1989年的论文中就已经提到了,七年之后,他利用新占有的调查资料重新证实了这一看法(Nee,1996)。

应当承认,倪志伟的这一观点有其足以自圆其说之处:如果干部的收入本身基数较大的话,那么,即使其增长速度较慢,仍然可能在绝对数值上大于其他群体的增加值。问题在于,如果干部的收入增长速度慢于其他某些社会群体,就能说明再分配权力的重要性在降低吗?反过来也是一样,干部的收入增长速度如果比其他群体快,是不是就等于再分配权力的重要性得以延续呢?

这里必须首先清楚界定所谓的“干部”究竟是指哪些群体。如果争论双方所讨论的根本就不是同一个范畴,那么争论就是毫无意义的。笔者的看法是,正如Parish和Michelson(1996)所指出的,倪志伟可能将“干部”的概念过于扩大了,如果要把“干部”和再分配群体联系起来,那么,这个“干部”概念就不该是所有在计划经济体制下拥有所谓的“干部编制”的人员,也不该是所有国家机关和单位管理机构中的工作人员——握有再分配权力的只是这些人中的一小部分。所以,Parish和Michelson的做法——在研究中国农村时仅仅将农村中的行政官员定义为干部——恐怕是相对更为稳健的做法。

其次,笔者认为,在市场环境下干部收入的增长速度比其他群体快还是慢,同他们因什么原因而获得收入增长是两回事。也就是说,干部获得收入增长,可能是因为再分配体系仍然在局部是有效的(Nee,1991),也可能是因为政府本身参与了市场(Walder,1995),或者出现了“政治市场”(Parish & Michelson,1996),这是获得收入增长的原因问题(事实上,这些原因也未必见得就是相互排斥的:在“混合经济”环境下,可能干部收入的增长是同时由于上述这些原因;也可能一部分干部是由于倪所说的原因,另一份干部则是由于“政治市场”的发育,如此等等)。而收入增长的速度或快或慢则是另一个问题,与取得增长的原因并无必然联系:在再分配权力依然有效的某些地区或局部领域中,可能干部收入的增长速度是最快的;而通过投身市场所获得的收入,反而可能增长得极为有限。因此,从干部收入的增长速度看,恐怕无法直接推导出再分配权力的影响力是否已经下降这个问题的答案。

再次,当我们谈到干部的权力时,似乎也不应该将之与干部的再分配权力混为一谈。倪志伟的理论在逻辑上是没有问题的:如果说干部的权力仅仅来自于再分配体系的话,如果市场经济的发展就意味着再分配经济的退位的话,那么,随着市场经济的发展,干部的权力必然逐渐贬值。当市场转型理论提出这一假设时,问题不在于它的逻辑,而在于时机:倪所使用的是1985年的资料,“经济体制改革”到此时不过才6年,一项涉及面如此深广的体制改革在区区6年之间就取得了显著的成效,这是有悖常理的。1边燕杰和Logan(1996)的研究,依笔者看来,所指出的正是这个问题:即使是完全放手进行的市场改革,也不可能在6年间就取得什么显著成就,更何况中国的市场转型是在不否定旧体制的前提下所进行的“逐步搞活”。

但问题更在于,第一,干部的权力并不仅仅只是再分配权力。Walder所分析的正是这样一种情况:政府利用自己制定市场规则的有利地位,制定了有利于自己的游戏规则。这说明政治权力对于经济运行的渗透,在任何经济体系之下都是存在的;第二,再分配权力是可以转化的,存在着这样或那样的权力变体。这些转化形式不会因为再分配权力本身的削弱乃至消失而消失,相反,在它们之中,至少有一部分,是适应市场体制的。这一点,我们可以在东欧的案例中看到(Róna-tas,1994)。笔者认为,这两点在实质上都不存在与倪的“政治权力贬值”假设相冲突之处,因为倪的假设,应当更确切地被表述为“再分配权力本身的贬值”。而与此同时,政府所握有的其他权力不会“贬值”,再分配权力的各种转化形式中那些适应市场经济的类型,也不会随之“贬值”。

(二) 人力资本升值研究者在“人力资本回报率”这一问题上的意见是比较统一的。概括来讲,有以下两点结论:第一,在中国的市场转型过程中,对于人力资本的回报没有明显上升(Nee,1996;Xie & Hannum,1996);第二,东欧(不包括俄罗斯)的市场转型确实带来了逐步提升的人力资本回报,但在这些国家,事实上人力资本的回报在“改革”之前就是颇高的(Verhoeven,et al. 2005:211)。

关于中国的人力资本回报,争议比较多地集中在具体的测量环节上。Fligstein(1996:1075)对倪志伟的研究提出批评说,在等式的左边,倪所测量的是家庭年收入,而在等式的右边,倪所使用的却是户主的“受教育程度”等个人信息,这无形中减弱了某些人力资本变量和收入的相关程度。单从统计的角度看,Fligstein的批评无疑是正确的,但就实际情况而言,这样的求全责备对于倪志伟不甚公平。在中国农村,对“个人年收入”加以测量几乎做不到,农村居民没有个人收入的概念,核算收支的最小单位就是家庭,在这种情况下,如果要测量收入和教育程度的关系,倪志伟的选择,虽然违反了“被测变量应层次相当”的要求,却是一个可以接受的操作化方案。特别是,如果我们将他所测量的“户主受教育程度”视为他所选择的“家庭总体受教育程度”或“家庭平均受教育程度”的操作化指标,则两个变量的测量单位间的层次跨度也就被拉平了。此外,就在同一文集中可以看到,谢宇和Hannum测量了城市居民个人收入和个人人力资本间的相关度,所得出的结论依然是教育的回报率偏低(Xie & Hannum,1996),这或许可以间接支持以下看法:即使倪所选的测量指标确实在一定程度上影响了教育和收入的相关系数,但这种改变可能既没有改变相关的方向,也没有过多影响相关的强度。

我们在比较这些看似一致的研究结论时应该比较留意的是不同研究者选择的不同测量指标。在倪志伟的模型中,“人力资本”只有一个测量值:受教育程度(Nee, 1989, 1991, 1996);对边燕杰和Logan(1996:743-4)来说,“人力资本”则包括了3个变量:受教育程度、工作经验(由年龄代表)和在市场上销售产品、寻找商机的能力;谢宇和Hannum(1996:953)则在Mincer(1974)的人力资本模型的基础上制定了一个适合中国情况的修正模型:

| $ T = logY = {\beta _0} + {\beta _1}{X_1} + {\beta _2}{X_2} + {\beta _3}X_2^2 + {\beta _4}{X_4} + {\beta _5}{X_5} + {\beta _6}{X_1}{X_5} + \varepsilon $ |

其中Y表示收入,X1表示受教育年数,X2表示工作年数,X4是党员身份的虚拟变量,X5是性别的虚拟变量,ε表示这个模型未能包括的其他决定收入的因素。与以往的中国研究中的人力资本测量相比,这个模型有三个特点:第一,“受教育程度”和“工作经验”都被处理成了连续变量;第二,“党员身份”被看作是人力资本的一部分;第三,性别被纳入到模型中来,并特别分析了性别和受教育程度的交互影响。

要在这些不同的测量方案之间简单地比较优劣是不合适的。虽然就测量的稳定来看,显然谢宇和Hannum的模型最为出色,但不同的研究有其不同的理论依据,研究者切入问题的角度各不相同,对于实际测量的要求就会有所不同。此外,测量方案的选择恐怕也多少受制于数据库本身的结构和质量。唯一令笔者感到困难的是,不知从何种角度加以理解,才能将“党员身份”看作是人力资本的一部分(Xie & Hannum 1996),特别是在政治资本回报率特别为研究者所留意,而党员身份又常常被看作是测量政治资本的指标的背景下。

三、“市场转型理论”的推广性 (一) 对“资本回报”普适性的质疑“市场转型理论”的推广性,就其本质而言,其实是“资本回报”的衍生问题。研究东欧(包括俄罗斯)市场改革的学者们与中国研究者们一起,对市场转型理论的普遍适用性提出了质疑。然而,这些质疑似乎更像是一种外部批评——它们并没有深入到市场转型理论的内部,对该理论的基本逻辑提出挑战。换言之,来自东欧的经验材料只是在不断地压缩市场转型理论的适用范围:Róna-tas(1994)首先指出,该理论的某些判断,在匈牙利是不适用的,随后,来自俄罗斯的学者也加入了挑战者的行列(Gerber & Hout,1998)。

如果运用这种策略,市场转型理论最终被证明仅仅只适用于中国、甚至只适用于中国南方农村,那么很显然,作为一种普适性理论,它就是失败了。当倪志伟提出这一理论时,他的理论抱负显然是提出一种普遍适用于市场转型各国的理论的。1989年那篇论文的标题中并没有出现“中国”字眼,而这篇文章的读者,以及参与到这篇文章的讨论中的学者,也并没有过多地强调这一研究的地方性。若非如此,Róna-tas就不会基于匈牙利的情况对其提出质疑。

Róna-tas(1994)指出,匈牙利的市场改革开始得很早,如果倪的理论没有问题的话,共产党干部的市场劣势应该表现得比福建农村更为明显。然而,匈牙利的情况是,再分配体制下握有政治权力的干部阶层并没有在私有化进程中成为失意者,他们利用原有的职权,成了股票持有者、私有或联合经济的当家人。Róna-tas认为,之所以出现这一情况,是因为再分配权力可以转化为社会网络,而社会网络可以进一步转化为私有财产。

正如笔者在前文已经提到的,这个情况在实质上与倪的假设并不矛盾。帮助这些干部在市场经济中成为赢家的,并不是再分配权力本身,而是再分配权力的一种变体:昔日借助于再分配权力搭建起来的社会网络。

但这并不意味着中国经验的普遍适用。在中国以外的地区,市场转型在他们的步调、策略、结果和政治背景上都与中国大不相同(Stark, 1986, 1990, 1996;Brada,1996;Murrell,1996;Gerber & Hout,1998)。以Gerber和Hout的研究为例,他们提出的问题是,为什么“市场转型理论”在俄罗斯就如此不正确呢?Gerber和Hout(1998)分析了俄罗斯在实行市场改革最初5年(1991-1995)内的数据,他们发现,在苏联后期存在的收入分配特点依然存在:教育的回报率很低,两性之间的收入差距明显,专业人员的收入也很低。这都不符合倪的市场转型理论的预期。在他们看来,造成这个问题的原因就是俄罗斯所走的市场化道路,同中国道路有着很大的不同。在中国,政治体制是稳定的,经济的自由化程度逐步提高,每一步都伴随着GDP的上升。但在俄国,首先是政治体制的彻底转变,然后,才出现了市场经济,也即所谓的经济上的“休克治疗”(shock therapy)。由于经济、政治和法律上的不稳定,对于制造业的长线投资受到了抑制,人们只愿意通过投资于商业和服务业以取得短期的收益。这样,俄国的资本主义就变成了“贸易资本主义(merchant capitalism)”(Burawoy & Krotov,1992;Burawoy,1997),不以注重效率的制造业为特征,也因此不会提高对人力资本的回报(Gerber & Hout 1998:35-37)。

如果考虑到路径依赖(path dependence)的存在(Cao & Nee,1999;North,1990),以下这个断论并没有什么可多加争辩的:中国开展市场改革的条件是独一无二的,因此它的结果也有可能是独一无二的(Leicht,2002:xiv)。在东欧和俄罗斯,共产党的政治精英们不仅放弃了对于政权的控制,也放弃了对于经济的控制,仅仅这一点就足以令这些国家的市场化进程与中国大相径庭。此外,我们还必须考虑到每个国家经济改革之前的产业结构、经济基础、人力资源储备乃至文化(价值观、宗教等)背景等方面的差异。

笔者想指出的是,即使我们把目光收回到中国研究这个范围中来,这一“承认差异”的思想也将对研究大有裨益。中国各省之间的差异,乃至各地区各县之间的差异,都说明了要想通过抓住一两个点来概括、理解整个中国的情况是非常冒险的。在某种程度上,笔者甚至怀疑是否存在一种典型的中国市场转型模式。城市与乡村的差异、沿海与内地的差异、大城市与小城市的差异、城市近郊乡村与偏远乡村的差异、制造业地区与服务业地区的差异,甚至北方城市与南方城市的差异,无不能对简洁单一的“中国模式”构成挑战(Ho,1994;Huang,1990;Liu,1992;Peng,1992)。倪志伟在评价Bian和Logan的“政治权利持续论”的时候曾经暗示过,从天津这一北方重工业港口城市获取的数据,未必能对他在中国南方调查得出的结论构成挑战(Nee & Matthews,1996:423)。事实上,笔者认为比较极端而言,可能只有从倪所使用同一个数据库中挖掘出来的反对意见,才能对倪的市场转型理论构成真正的危险,不然的话,研究者根本无法排除这一可能性的存在:他与倪的差异,其实是由不同地区之间的差异所造成的。笔者相信,这与统计中的控制变量的道理是相通的:只有排除差异不是由所控制的变量造成的,我们才可以认为差异是由未控制的自变量所导致的。倪所使用的1985年福建农村调查资料和边所使用的1978-1993年天津资料,很显然是“不对称”的。

这样看来,正如倪志伟所言,可能比较有价值的反倒是像林南(Lin,1995)那样的研究:对于地方性社会结构和制度安排的细致分析,可能可以推导出更为完善的多变量模型来理解和解释市场转型的进程(Nee & Matthews,1996:425)。

三、资本回报与劳动力市场分割严格说来,在关于资本回报的研究中,外部批评和内部批评的界限并不非常清晰:边燕杰和Logan的研究也可以被理解为是对于市场转型理论之适用范围的压缩,同时,Róna-tas以及Gerber与Hout等人的研究也并没有简单地满足于提出一个例外以证明理论之伪。上述两个问题——资本回报和推广性问题,是“一而二、二而一”的问题。

表 1汇集了1989-2002年间与“市场转型理论”相关的部分研究的基本结论。2通过检查这些结论,倪志伟和曹洋(Nee & Cao,2002)相信,除了政治资本的回报率问题以外,几乎所有的经验研究都可以被看作是证明了市场转型理论的正确性。列入这张表格的许多研究前文已有讨论。笔者的印象是,仅就第一栏(政治资本)和第二栏(人力资本)而言,结论似乎并没有倪志伟所说的那样明确,特别是如果我们在排除掉有倪志伟参与的七项研究之后,情况就更为微妙。

| 表 1 与市场转型理论有关的经验研究(Nee & Cao,2002:15-16,26-34) |

关于政治资本回报,两位研究者(Nee & Cao,2002:8)指出,应当对各种类型的组织将以区分,进而分别讨论在各种类型的组织内部的资本回报问题。他们的建议是区分出混合经济与私营经济、国有企业以及非营利公共部门4这三类组织,在不同性质的组织内部,对于人力资本和政治资本的回报模式是不同的。

这种观点,正如吴晓刚(Wu,2006)所指出的,实际上已经超越了围绕着“资本回报”所展开的争论。许多研究说明,情况就是这样的:整个劳动力市场被分割成了不同的部分,不同的市场部分有不同的人力资本回报率和政治资本回报率。比如,臧小伟(Zang,2002)发现,在广东省中山市,干部身份和党员资格对于国有部门内的个人收入的影响还是非常显著的;工作经验在私有部门能对收入有显著影响,在公有部门则不能,因此可以说,企业的产权归属也即所有制性质,是影响收入的最主要因素。在分析组织内部的职业发展路径时,曹洋(Cao,2001)指出,市场改革对于企业组织和非营利公共部门的影响程度是不同的。企业组织主要从市场获得其资源。为了在市场中占据有利地位或至少生存下去,企业需要更多的人力资本,因此,这些组织主要是以人力资本为标尺来晋升员工的;而对于非营利部门来说,它们获得资源的途径同改革之前没有什么区别,所以市场改革并没有过多地改变它们根据政治上的忠诚度等原则(党员身份)来提拔干部的做法。在考察中国1949-1996年之间的精英选拔机制时,Walder等(2000)提出了双重路径(a dual path)的概念,用以说明在选拔政治精英和技术精英的过程中,所使用的标准是完全不同的。也就是说,社会上的总的机会结构被分割成了两块:以成为政治干部为向上流动之终端的一块和以成为高级技术人员为向上流动之终端的一块。在这两块结构中,政治资本(党员资格)和人力资本(教育程度)对于流动的影响力是不同的。研究显示,在这两块机会结构之间,确实存在着很少被逾越的边界,这种边界在市场改革已较为深入的1990年代仍然存在。这个结论也可以被看作是指出了劳动力市场的结构分割对于资本回报的影响:所谓的政治精英,只存在于非营利公共部门以及国有企业内部,而技术精英则较多集中于私有经济和国营企业。换言之,研究者可以很清楚地看到,政治资本在非营利公共部门中的回报是较高的,人力资本在私有经济中的回报也是显著的,而在国有企业内部,则可能出现一种混合性的结果——但如果我们进一步将行政干部和技术人员区分开来,则结论也会进一步明朗化。

对于这种分割格局下的回报体制,曹洋(Cao,2001)的解释可以说是具有代表性的。他认为,出现上述情况的主要原因仍然是资源的分配机制。在再分配体制下,组织和个体的生存主要是依靠上级分配资源,因此,重要的是对上级的忠诚,即政治资本的多寡;在市场经济中,企业主要是从市场竞争中获取其生存和运作的资源,为了在市场竞争中处于有利地位,能力就成了至关重要的因素。处于市场转型过程中的社会通常被称之为混合经济(hybrid economy),此时,有些组织是依靠市场获得资源的,有些则仍然依赖再分配,另外还有一些则既可以从国家手中分得一部分资源,也可以从市场中获得一部分。这一解释可以被简括为“再分配要求忠诚,市场要求能力”。这显然直接来自于Polanyi([1944]1957)对于资源分配的类型学研究。

四、产权改革以上论述为我们铺平了从资本回报过渡到产权改革的道路。在混合经济的背景下,笼统地讨论人力资本或政治资本的回报率是没有太大意义的。决定一个组织的资本回报率的因素主要是两个:第一,该组织是不是营利组织;第二,如果是营利组织,该组织的产权归谁所有。也就是说,资本回报率是表面层次的问题,在这个问题层之下,是产权问题。自然,这两个问题的涉及范围仍有一定区别:资本回报率关乎所有各类组织,而产权问题则仅限于企业组织。不过,经济组织是当代社会中最主要的组织类型,而就市场改革而言,经济组织的转型更是至关重要。故此诚如倪志伟(Nee,1996:909-10)所言,产权问题理应在整个转型研究中居于中心位置。

所谓产权,简单而言当然即是财产的所有权归属。不过,Walder和Oi(1999:4)认为,我们更应该将产权看作是Demsetz所说的“集束权力(a bundle of rights)”。Demsetz(1967)将产权分为三种权力:控制、收入和转让,并认为每一种权力都可以通过多种途径,包括正式的法律和非正式的习俗而得到加强。

与此类“权利产权”概念不同的是,周雪光提出了“关系产权”的概念(2005:7):

我提出“关系产权”这个概念,以概括“产权是一束关系”这样一个命题,即一个企业组织的产权结构反映了这个组织与组织内外环境之间长期稳定的各种纽带关系。这个命题的基本出发点与“产权是一束权利”的经济学思路不同。“关系产权”的思路不着眼于组织的边界和排他性权利,而是强调组织与环境之间建立在稳定基础上的相互关联、相互融合、相互依赖;产权的结构被用来维系和稳定一个组织和它的环境之间的关系。

事实上,产权既是“一束权利”,也是“一束关系”;并且先是“一束权利”,然后才是“一束关系”。关系产权的概念并不是对权利产权的否定。周雪光的这个概念的重要性在于,它清楚地向我们指出,在社会学制度主义看来,产权意味着什么。社会学所力求澄清的不是某一个企业的产权究竟归谁所有,我们的问题在于,产权是否可以被理解成法人行动者之间的一种控制与被控制、互惠或其他性质的关系,这种关系又如何影响了卷入此关系的双方或多方的行动及制度变动。

关于市场转型国家产权改革的争论,主要集中在改革者应当如何引入市场机制这个问题上。对一部分人来说,应当彻底地与再分配机制诀别,出售所有的国家财产,并为私有经济的发展建立起行政管理体系和法律保障(Boycko et al., 1995)。而在另一些人看来,这种急速的市场化改革是不可能成功的。市场经济有其自身的发展逻辑,一种经济制度的确立,往往需要经过长期的发展历程(Grabher & Stark,1997)。那种希望通过全盘照搬西方经济模式的尝试,犯的是与推行全盘计划体制的做法同样性质的错误(Murrell,1991)。

然而,在Walder和Oi(1999:2-3)看来,这一争论的任何一方都没有提出什么明确成型的理论,更坏的是,他们都把自己的观点建立在制度经济学、经济史和社会学分析之上,而不是经验材料的基础上。从市场改革的实践中发展出来的问题应该是如下这些:

在缺少法律和规范执行机制的条件下,私有化进程可以发展到什么程度?可以多快的速度发展?

私有化是否需要将国有资产彻底地出售、拍卖或赠送给私有企业?或一种可以有效约束(承包或租赁了国有资产的)私人行动者与国家分享产权的制度安排是否可能建立起来?

在产权达到“足够明晰”之前,它们究竟需要明晰到什么程度?如果市场改革最终达成全盘私有化,改革是不是就不再有强动机?

在改革过程中是否存在着有效的可以替代民法系统、独立的法庭和管理机构的制度?对政府代理人和官员的经济激励、贿赂、亲属或其他社会纽带是否足以维持(投资和承担风险所必需的)信任以及行为的可预期性?

当政府履行对公有企业的产权时,使得政府官员的行为与再分配年代中不同的激励机制能不能形成?

Walder和Oi相信,最后一个问题是最基本的问题。在改革实践中,政府官僚在改革启动时控制着关键性的经济资源。他们的行为因此会对改革的方向和随后的经济表现有着巨大的影响。改革因此涉及到对推动企业和政府行动之激励机制的设计。

Stark发表在AJS1996年“市场改革专题”中的《东欧资本主义的再组合产权》一文,就是一篇以市场改革的实际情况为基础的论文。在这篇文章中,Stark(1996:995-6)主要考察了在匈牙利企业的产权关系重构中出现的一种组织原则创新,即所谓的“再组合产权”的组织逻辑。Stark用“再组合产权”这个词所指的正是那些超越了传统的“公有经济”/“私有经济”边界的混合产权形态。匈牙利的“再组合产权”是通过两个并行的过程而被造就出来的:其一是资产的分散化(decentralized,“去集中化”)再组织,即企业跨越公有/私有的边界而组成新的所有权网络(通过股权控制等手段);其二是债务的集中化管理,即将私有经营的债务风险与国家的还债能力捆绑在一起。通过这些手段,匈牙利企业一方面获得不止一个的合法化原则;另一方面又获得了应对市场风险的强大能力:如果国家是一个企业的最大股东,它不会坐视这个经营失败,即使国家不是一个企业的最大股东,它也不会听由该企业因债务问题而破产,因为作为管理者,国家不希望见到更多的失业人员。

Stark的这个研究涉及到了Walder和Oi提出的好几方面的问题,比如,“在缺少法律和规范执行机制的条件下,私有化进程可以发展到什么程度?”,“在产权达到“足够明晰”之前,它们究竟需要明晰到什么程度?”,“对政府代理人和官员的经济激励、贿赂、亲属或其他社会纽带是否足以维持(投资和承担风险所必需的)信任以及行为的可预期性?”等等。这个情况提示我们,在产权研究的实际操作中,诸般问题可能是纠结在一起的。这是一个出色的研究,不过正如Fligstein(1996:1077-8)所指出的,该文最大的不足是在于缺少对私有化政策、所有权的重新组织和匈牙利出现有效率的资本主义经济这三者间关联的讨论。文章的后半部分只是一些理论性推测,并不足以成为令人信服的研究结论。

在中国20余年的市场改革进程中,产权改革大体存在着三种模式:其一是产权再分配;其二是公有产权家族化,其三是以国有资产投资私有企业。

产权再分配大体经过了三个阶段:首先是企业或企业主管机构与经理人员签订一些合同,这些经理人员此时仍然是国家雇员,但被赋予了一定程度的企业经营权,并且可以从企业收益中获得较多的利益;第二阶段:经理人员开始上升到国家“合伙人”的地位,他们得到了更大的控制企业经营和在企业内部分配收入的权利;最后,经理人员开始与国家签订“租用”合同,国家除了保有企业产权之外,将企业经营权完全放给了经理人员(Walder & Oi,1999:7-10)。国有企业的产权改革,大体采用的都是这个模式。

公有产权的家族化的第一种形态,是将公有产权不为人察觉地转化为家族资产或准家族资产(Lin & Chih,1999;Ruf,1999)。以林南等对天津大邱庄的研究为例。他们发现,虽然这个村的工业企业在名义上是公有的,但其实完全操纵在当时的村党委书记禹作敏的手中。有趣的是,即便是在禹作敏和他的儿子被依法判刑之后,禹的家人、老友和助手所形成的对村庄经济的控制权依然没有瓦解。该模式的第二种形态是将公有产权转化为以精英家庭为核心的紧密网络的所有物。Wank(1999)在对厦门的研究中指出,私营企业主和政府官员之间的密切联系,使得大量国有资产流入私有部门,或许,这可以在相当程度上解释为什么尽管缺乏私有产权的保护机制,私营经济仍然得以快速发展。

以国有资产投资私有企业的情况,虽然受学者关注不多,但在中国的产权改革中绝不少见(Lin & Zhang,1999;Walder & Oi,1999:18)。在对北京海淀区的国有部门和教育机构所投资的一批私营高科技企业进行考察之后,Francis(1999)相信,这种模式可能将造就一批根植于国有机构的具市场竞争力的私营企业。

尽管存在着多种多样的产权改革模式,中国市场转型中的产权变迁却常常只是造就了一些产权残缺或产权边界变动不居的经济组织(Meyer & Lu,2005;Nee,1992;张静,2003;折晓叶、陈婴婴,2004)。这与Stark(1996)在匈牙利的改革中所观察到的“再组合产权”现象非常类似。周雪光(2005)认为,这种不完整或不清晰的产权,每每有利于该经济组织的实际运作,而且,与倪志伟(Nee,1992)的看法截然不同的是,这种模糊产权可能会长期存在,而不是从一种明晰的产权关系向另一种明晰的产权关系过渡过程中的中间状态。

五、市场渗透市场转型研究的最后一个问题是:转型的终点何在?中国及东欧的市场改革究竟会发展出怎样的一种经济体制?简单而言,结局可能只有两种:其一是走向完全的市场主导型经济;其二是就保持着Szelényi和Kostello(1996)定义的“混合经济”的特征。在某种程度上,这个问题可以说是由产权问题派生出来的——与前文提到的两种关于市场改革的进展速度相对应:如果市场是一次性引入,是通过全盘私有化建立起来的,那么,市场改革的结果自然是完全以资本主义为导向的经济体制;相反,如果市场机制是逐步引入的,那么就会有两种可能性,其一,是逐步发展成为完全市场主导的格局;其二,改革也可能会在市场化进程的任何一个阶段放慢脚步甚至停顿下来。笔者相信,正因为存在着这后一种可能性,Walder和Oi才会提出这一问题:如果市场改革最终达成全盘私有化,改革是不是就不再有强动机?

具体而言,产权问题与转型终点的关联性至少存在于以下三个方面:第一,国家社会主义再分配经济的基础,正是产权公有制度。Walder(1996:1062)指出,“再分配经济实际上与国有制是一回事;再分配者只有在拥有了对资产的所有权时才能进行再分配”。也就是说,产权只有名义上集中在国家手中,各个级别的国家代理人才会有机会去左右这些财产的运作和分配,才会有所谓的“政治资本”存在。但由这一点并不能推出市场经济与产权公有是相矛盾的,至少从理论上来看,握有产权的国家既可以选择再分配经济制度,也可以容许市场成分对再分配制度进行程度不同的渗透,中国改革的实际情况也正是这样的。第二,正如Stark(1996)的研究所提示的,市场转型是否成功,市场制度的发育是否成熟,可以从产权结构来加以判断。在一个不稳定市场环境中,私营经济似乎唯有通过与国家权力建立某种非正式的直接纽带,才足以应付可能出现的市场风险;反之,如果私营经济敢于撇开政治庇护伞而自行其事的话,则说明一个可信任的、稳定的市场已经形成。第三,产权结构的变化也可以被用来判断市场转型的走向。这一点同样得自于Stark(同上)的研究。当Szelényi和Kostello(1996)提到“混合经济”这个概念时,他们所说的应该是指整个国民经济中国有经济占一部分、私营经济占一部分这种情况,这种二分的格局就必然带来比较的问题:到底是国有经济更适应市场环境,还是私营经济更适合?国有经济的生存空间是否能一直存在下去?于是就会有“市场发展是否以资本主义为导向(即经济产权全面私有化)”这样的问题。但Stark的研究和中国改革的实践都说明情况可能是另一种样子的:企业并不会固执地遵守私有或公有的产权边界,为了提高效率,出现了一定程度的私有化,但同时,为了应付市场环境的多变,仍然保留着一定程度的公有产权。也就是说,在市场实践中常常发展出另一种“混合经济”,即产权在单个企业内的混合。如果是这样,“混合经济”就极有可能成为市场转型的最终形态,因为不可能设想作为企业合股人的“国家”会在市场环境稳定之后就放弃其既得利益,从企业中退出。混合产权下的“国家”是以市场参与者的身份出现的(这符合Walder对中国情况的观察),其行为选择必然遵循市场参与者追求利益最大化的理性原则。而如果是这样,政治资本的经济回报也就必将长期存在。

有关于市场转型的终点问题,AJS1996年“市场改革专题”为我们带来了“市场渗透”的概念。Szelényi和Kostello(同上)提出,存在着三种类型的市场渗透,即“再分配经济中的地方市场”、“社会主义的混合经济”和“以资本主义为导向的经济”。所谓“再分配经济中的地方市场”,指的是商品市场已开放,但重要的资本和劳动力市场仍然是按照再分配原则来分配的阶段;而当劳动和资本市场成为主要的分配机制时,我们就把这种经济称为“根据市场而整合的”,或者,“资本主义的”(同上:1087);处于这两种情况之间的,即为“混合经济”。

不知出于什么原因,边燕杰(2002:31-33)在复述这一理论的时候,将这三种类型的市场渗透表述成了市场转型的三个阶段。如果按照这种阶段论来理解,那么,我们就会自然而然地推出以下各点:第一,市场转型是有其最终目的的;第二,市场转型的最终目的,是“根据市场而整合的”,或“资本主义的”经济;第三,混合经济只能被看作是一种市场转型的未完成状态。也就是说,中国的市场转型,除非是最终并未成功,否则一定会走向资本主义经济。

而事实上,目的论的转型理论,正是Szelényi和Kostello所反对的。首先拒绝使用“市场转型”这个词的是Stark(1992)。他认为一旦说“转型”,就隐含着目的论的含义,因为那似乎假设国家社会主义正在走向一个设定得很明确的目标:作为一种理想类型式的资本主义。同时,不同国家的市场转型就可以根据他们的实际进展距离这一理想类型的远近来加以比较。在Stark看来,这显然是一种不切实际的想法。正如我们在上一节所提到的,一个具体国家或地方的市场转型,必然包含着对其原有的社会结构和制度细节的路径依赖,也就是说,不可能存在着什么通行的做法,而只能是根据自身的情况,不断地调整现有制度以适应和促进市场经济的发展。正是出于这个原因,Szelényi和Kostello将“市场转型”称为“市场渗透”,也正是因为这个原因,他们明确指出,他们所提出的不是市场渗透的“阶段”,而是“类型”(Szelényi & Kostello 1996:1086)。

大多数研究者都同意存在着通向市场经济的多种途径,因此,已经存在着和将会存在不止一种的市场经济结构(Walder 1996,Nee & Matthews 1996)。如果Szelényi和Kostello所区分的只是三种类型,那么,市场转型或市场渗透最后停留在哪一种状态之下就都是可能的。承认这一点,应是一种比“阶段论”或“目的论”更为贴近现实的态度。

六、结论本文旨在通过对市场改革文献的梳理,搭建一个能够清楚展现市场转型研究各个问题域之内在逻辑联系的框架。我们首先必须澄清,所谓的市场转型研究并不仅仅就是对资本回报率的研究,这个看法的不妥之处在于混同了“市场转型理论”和“市场转型研究”。“市场转型理论”是一个专有名词,指的是倪志伟等人在1989年及其后多篇论文中所提出的理论观点——政治资本和人力资本的回报率变化是这类研究的主要内容——该理论是市场转型研究中很重要的一块,但并非其全部。所谓的“市场转型研究”,在笔者看来,主要包括对于四个问题的回答,即资本回报、市场转型理论的普适性、产权改革以及转型的终点问题。如果对这些问题的研究可以被看作是一个范式的话,那么,AJS1996年“市场改革专题”的历史性意义正在于,是它第一次清楚地勾画出了研究者注意力的疆界。在此疆界之内,上述四个问题的关系是:第一,前两个问题是较为实质性的问题,后两个问题则分别是前两个问题的衍生问题,也即“普适性问题”衍生自“资本回报”问题,“终点问题”衍生自“产权”问题;第二,“资本回报”和“产权改革”间并不是简单的并列关系:如果Polanyi([1944]1957)的理论没错的话,那么,专以经济组织而论,资本回报实际是由产权结构决定的。

|

图 1 市场转型研究的基本范式 |

究其本质而言,市场转型是一场全社会范围的制度变迁。North(1981, 1990)认为,国家会在大规模的制度变迁过程中起到核心的作用。第一,国家进行制度创新的动力来自于国际竞争的压力,为了在世界经济中处于更加有利的位置,国家会致力于改革产权结构,提高经济组织的表现;第二,制度创新的动力也只会来自国家,而不会来自个人或组织,那是因为只有国家发动的制度创新,才不存在搭便车的问题(Nee,2005:54)。

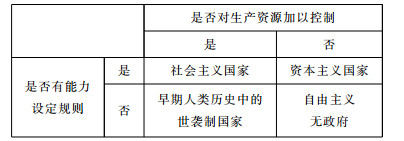

仅就国家对于经济活动的影响而言,市场转型意味着政治力量放开了对于生产资源的控制,而将自己的活动较为明确地界定为市场活动法规的制定者(见图 2)。然而,这决不意味着在市场转型的过程中国家影响的减弱。中国的市场改革是由国家发动的一场制度变革。而且,与东欧不同的是,在整个市场化进程中,中国政府都是以积极干预者的身份出现的。一方面,这是由于市场转型的起点是再分配经济,在那种经济制度下,只有国家才握有发起制度变迁的经济资源和合法性资源;另一方面,借助于North的理论我们可以进一步看到,如果国家希望在国际经济体系中占有一席之地,市场改革就是其不得不作出的政策选择。

|

图 2 不同类型国家的国家介入模式(Swedberg,2005:24,Figure 3) |

国家的持续介入对于前文讨论过的“资本回报”和“产权改革”都会产生显著影响。就“资本回报”而言,由于国家的介入,政治资本的回报一定会继续存在,所谓的“权力持续论”、“政府即厂商”、“公有资产家族化”或行政权力转化为市场优势等现象,都有其逻辑上的合理性。市场转型理论之所以引起了诸多争议,是因为它提出了一个不同资本回报率比较的问题。但在笔者看来,真正的问题并不在于这种“多少”、“大小”之间的比较,而在于对政治资本和人力资本回报的内在运行机制以及两种机制间的相互关系的探讨。就“产权改革”而言,国家的自我定位会极大影响产权制度的发展改革模式和进展速度。一个最简单但可能也是最关键的问题是,社会主义的政治体制究竟可以容纳多少私有经济,以及在经营权被分割出去的情况下,国家对于国有经济的产权,这种“关系”,究竟应当如何实现。不过,东欧的经验从反面说明,私有经济的发展是否良好,似乎与政治体制没有必然联系。

除了国家的中心地位以外,市场转型研究的另一个重要视角是在制度变迁过程中正式制度与非正式制度的同时存在。第一,在正式制度的变迁过程中,非正式制度可能保持不变。这种潜规则的稳定性,可能可以在一定程度上解释为什么在正式制度环境并不非常稳定的情况下,个人和组织仍然对其他行动者行为的可预期性保持着较高程度的信任。在国家发动的制度变迁中,相比于正式制度,非正式制度的稳定性,即其不受行政意志左右的可能性,是较高的。因此,非正式制度似乎更体现了制度变迁过程中连续性的一面。然而我们必须看到,非正式制度的作用也有其两面性:非正式制度有时会有助于弥补正式制度的缺陷。比如,在主管经济活动的机构叠床架屋、书面制度繁复的情况下,私营企业主与政府官员之间的私人网络可以大大提高私营企业的运作效率、降低交易成本;但在另一些情况下,非正式制度也会妨碍正式制度发挥其积极作用,倪志伟(Nee,2005)所研究的国有企业改革成效低下问题就是一个很好的例子:尽管《公司法》为国有企业建立“现代企业制度”提供了良好的法律依据,国企内部的结构惰性和敌对规范却使得“现代企业制度”的建立困难重重,或使新制度名存实亡。

第二,非正式制度本身也是可能变迁的。非正式制度的变迁,首先,同正式制度变迁一样,会受到文化变迁的影响。比如握有权力的行政官员常常会面对着一批请求他给予“关照”的行动者,在市场改革初期,再分配官员往往选择那些与他保持着强关系的请求者,而在今天,成为最后的胜利者的每每是那些能给他带来经济利益最大化的请求者。这一变化在一定程度上源自于社会整体价值观念的变化:改革以前,旧的庇护关系是建立在较为传统的家长观念基础上的,忠诚、信任和互惠,都是社会网络中最重要的因素;随着市场改革的推进,市场能力较强的行动者往往被视为社会精英,而获取金钱收益的多少,则是衡量市场能力的最通行指标。其次,非正式制度的变迁,会受到正式制度变迁的影响。比如,私营企业主寻求政治力量的庇护,在改革初期往往采用直接行贿的办法,但随着改革的推进,越来越多的企业主开始邀请政治官员本人或其家人成为其企业的“股东”,这些从未在经济资本意义上对企业进行投资的“股东”,导致了企业的“产权模糊”,他们的股东身份,正是周雪光(2005)所说的“关系产权”的最好注解。这一潜规则的变化可能源自于两种正式制度的成熟:第一,越来越多的人开始接受“股份制”这一企业产权制度;第二,反腐败的法律环境日渐成熟,对于直接贿赂行为可能出现的打击,使得接受贿赂的风险增加,因此不再成为一件从长远角度来看有利可图的事情。

注释:

1 Gerber和Hout(1998)的研究也可以作为间接的佐证:在“休克疗法”实施5年之后,俄罗斯的资本回报模式与苏联时代没有任何显著变化。

2 在倪志伟看来,除了我们熟悉的“政治资本贬值”和“人力资本升值”外,市场转型理论其实至少还包括了另外两个重要假设:私营企业家将获得更大的经济发展空间;随着私营经济的发展,将出现一个新的机会结构(Nee & Cao,2002:14)。这就是表格中“企业家”和“私有部门”两个词的含义。

3 本行数据是笔者根据”Postsocialist Inequalities:the Causes of Continuity and Discontinuity”(Nee & Cao,2002)一文的结论自行添加的。

4 非营利公共部门一词所指,应该就是政府机关和事业单位。

边燕杰.2002.美国社会学界的中国社会分层研究[G]//市场转型与社会分层: 美国学者分析中国(序言).北京: 三联书店.

|

张静.2003.土地使用规则的不确定: 一个解释框架[J].中国社会科学(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSHK200301009.htm

|

折晓叶、陈婴婴.2004.资本怎样运作[J].中国社会科学(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSHK200404014.htm

|

周雪光.2005."关系产权": 产权制度的一个社会学解释[J].社会学研究(2). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200502000.htm

|

Bian, Yanjie and John Logon. 1996. "Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China." American Sociological Review (61). http://www.jstor.org/stable/info/2096451

|

Boycko, Maxim, Andrei Shleifer and Robert Vishny. 1995. Privatizing Russia. Cambridge, Mass.: MIT Press.

|

Brada, Joseph C. 1996. "Privatization is Transition——or Is It?" Journal of Economic Perspective (10). http://www.jstor.org/stable/info/2138482

|

Burawoy, Michael and Pavel Krotov. 1992. "The Soviet Transition from Socialism to Capitalism: Worker Control and Economic Bargaining in the Wood Industry." American Journal of Sociology (57). http://www.jstor.org/stable/2096142

|

Burawoy, Michael. 1997. "The Soviet Descent into Capitalism." American Journal of Sociology (102). http://www.jstor.org/stable/10.1086/231090

|

Cao, Yang. 2001. "Careers insides Organizations: A Comparative Study of Promotion Determination in Reforming China." Social Forces (80). http://sf.oxfordjournals.org/content/80/2/683

|

Cao, Yang and Victor Nee. 1999. "Path Dependent Societal Transformation: Stratification in Hybrid Mixed Economies." Theory and Society (28). http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1007074013540

|

Demsetz, Harold. 1967. "Towards a Theory of Property Rights." in Ownership, Control, and the Firm: The Organization of Economic Activity. Oxford: Blackwell.

|

Francis, Corinna-Barbara. 1999. "Bargained Property Rights: The Case of China's High-Technology Sector." in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.). Property Rights and Economic Reform in China. Stanford, Cali.: Stanford Univ. Press.

|

Gerber, Theodore P. and Michael Hout. 1998. "More Shock than Therapy: Market Transition, Employment, and Income in Russia, 1991-1995." American Journal of Sociology (104). http://www.jstor.org/stable/2990842

|

Grabher, Gernot and David Stark. 1997. "Organizing Diversity: Evolutionary Theory, Network Analysis, and Post-Socialism." in David Stark and Gernot Grabher (eds.). Restructuring Networks in Post-Socialism. Oxford: Oxford Univ. Press. http://www.researchgate.net/publication/24087282_Organizing_Diversity_Evolutionary_Theory_Network_Analysis_and_Postsocialism

|

Ho, Samuel. 1994. Rural China in Transition: Non-Agricultural Development in Rural Jiangsu, 1978-1990. Oxford: Clarendon Press. http://www.jstor.org/stable/135944

|

Huang, Philip. 1990. The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta, 1350-1988. Stanford, Calif.: Stanford University Press. https://www.researchgate.net/publication/247940691_The_Peasant_Family_and_Rural_Development_in_the_Yangzi_Delta

|

Leicht, Kevin T. 2002. "Introduction." Research in Social Stratification and Mobility (19).

|

Lin, Nan. 1995. "Local Market Socialism: Local Corporatism in Rural China." Theory and Society (24). https://link.springer.com/10.1007%2FBF00993350?LI=true

|

Lin, Nan and Chih-Jou Jay Chen. 1999. "Local Elites as Officials and Owners: Shareholding and Property Rights in Daqiuzhuang." in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.). Property Rights and Economic Reform in China. Stanford, Cali.: Stanford Univ. Press.

|

Lin, Yimin and Zhanxin Zhang. 1999. "Backyard Profit Centers: The Private Assets of Public Agencies." in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.). Property Rights and Economic Reform in China. Stanford, Cali.: Stanford Univ. Press.

|

Liu, Yialing. 1992. "Reform from Below: The Private Economy and Local Politics in the Rural Industrialization of Wenzhou." China Quarterly (130). http://www.jstor.org/stable/info/654402

|

Meyer, Marshall W. and Xiaohui Lu. 2005. "Managing Indefinite Boundaries: The Strategy and Structure of a Chinese Firm." Management and Organization Review (1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=584216

|

Mincer, Jacob. 1974. Schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press.

|

Murrell, Peter. 1991. "Can Neoclassic Economics Underpin the Reform of Centrally Planned Economics?" Journal of Economic Perspectives 5(4).

|

——. 1996. "How Far has the Transition Progressed?" Journal of Economic Perspective (10). http://www.jstor.org/stable/info/2138480

|

Nee, Victor. 1989. "A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism." American Sociological Review (54). http://www.jstor.org/stable/2117747

|

——. 1991. "Social Inequalities in Reforming State Socialism: Between Redistribution and Markets in China." American Sociological Review (56). http://www.jstor.org/stable/2096103

|

——. 1992. "Organizational Dynamics of Market Transition: Hybrid Forms, Property Rights, and Mixed Economy in China." Administrative Science Quarterly (37). http://www.jstor.org/stable/2393531

|

——. 1996. "The Emergence of a Market Society: Changing Mechanism of Stratification in China." American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782234

|

——. 2005. "Organizational Dynamics of Institutional Change: Politicized Capitalism In China." in Victor Nee and Richard Swedberg (eds.), The Economic Sociology of Capitalism. Princeton and Oxford: Princeton Univ. Press.

|

Nee, Victor and Yang Cao. 2002. "Postsocialist Inequalities: The Causes of Continuity and Discontinuity." Research in Social Stratification and Mobility (19). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027656240280035X

|

Nee, Victor and Rebecca Matthews. 1996. "Market Transition and Societal Transformation in Reforming State Socialism." Annual Review of Sociology (22). http://www.jstor.org/stable/2083437

|

North, Douglass. 1981. Structure and Change in Economic History. New York: W.W. Norton.

|

——. 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

|

Parish, William L. and Ethan Michelson. 1996. "Politics and Markets: Dual Transformations." American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782238

|

Polanyi, Karl. [1944]1957. The Great Transformation. Boston, MA: Beacon.

|

Róna-tas, Ákos. 1994. "The First Shall Be Last? Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism." American Journal of Sociology (100). http://www.jstor.org/stable/2782537

|

Ruf, Gregory A. 1999. "Collective Enterprise and Property Rights in a Sichuan Village: The Rise and Decline of Managerial Corporatism." in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.), Property Rights and Economic Reform in China. Stanford, Cali.: Stanford Univ. Press.

|

Swedberg, Richard. 2005. "The Economic Sociology of Capitalism: An Introduction and Agenda." in Victor Nee and Richard Swedberg (eds.), The Economic Sociology of Capitalism. Princeton and Oxford: Princeton Univ. Press.

|

Stark, David. 1986. "Rethinking Internal Labor Market: New Insights from a Comparative Perspective." American Sociological Review (51). http://www.jstor.org/stable/2095583

|

——. 1990. "Privatization in Hungary: From Plan to Market or From Plan to Clan?" East European Politics and Societies (4).

|

——. 1992. "Path Dependence and Privatization Strategies in East Central Europe." East European Politics and Societies (6).

|

——. 1996. "Recombinant Property in East European Capitalism." American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782236

|

Szelényi, Ivan and Eric Kostello. 1996. "The Market Transition Debate: Toward a Synthesis?" American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782241

|

Verhoeven, Wiliem Jan, Wim Jansen and Jos Dessens. 2005. "Income Attainment during Transformation Processes: A Meta-Analysis of the Market Transition Theory." European Sociological Review (21). http://www.jstor.org/stable/3559516

|

Walder, Andrew G. 1995. "Local Governments as Industrial Firms: An Organizational Analysis of China's Transitional Economy." American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782429

|

——. 1996. "Markets and Inequality in Transitional Economies: Towards Testable Theories." American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782239

|

Walder, Andrew G. and Jean C. OI. 1999. "Property Rights in the Chinese Economy: Contours of the Process of Changes." in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.), Property Rights and Economic Reform in China. Stanford, Cali.: Stanford Univ. Press.

|

Walder, Andrew G, Bobal Li and Donald J. Treiman. 2000. "Politics and Life Chances in a State Socialist Regime: Dual Career Paths into the Urban Chinese Elite, 1949-1996." American Sociological Review (65). http://www.jstor.org/stable/2657437

|

Wank, David L. 1999. "Producing Property Rights: Strategies, Networks, and Efficiency in Urban China's Nonstate Firms." in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.), Property Rights and Economic Reform in China. Stanford, Cali.: Stanford Univ. Press.

|

Wu, Xiaogang. 2006. "Communist Cadres and Market Opportunities: Entry into Self-employment in China, 1978-1996." Social Forces (85). http://www.jstor.org/stable/3844420

|

Xie, Yu and Emily Hannum. 1996. "Regional Variation in Earnings Inequality in Reform-Era Urban China." American Journal of Sociology (101). http://www.jstor.org/stable/2782235

|

Zang, Xiaowei. 2002. "Labor Market Segmentation and Income Inequality in Urban China." The Sociological Quarterly (43). http://www.jstor.org/stable/4121161

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27