经典劳动力转移理论无一例外地将城乡收入差距视为农村劳动力向城市转移的根本动因。刘易斯(Lewis, 1954:139-191)的二元结构模型认为,城市现代工业部门和传统农业部门之间的收入差距使得农村剩余劳动力不断向城市、现代工业部门转移,并由此阐述了不变制度工资条件下的城乡就业结构转换机制和劳动力无限供给条件下的经济发展逻辑。费景汉和拉尼斯(Fei & Rains,1961:533-565)对刘易斯模型进行了修正,从动态化角度研究了农业和工业均衡增长的二元经济结构理论,从而更加突出了传统部门和现代部门平衡发展的重要意义。托达罗(Todaro,1969:138-149)将其模型建立在城市失业的前提之上,指出转移决策不仅取决于城乡之间的实际收入差距,而且取决于迁移者能在城市现代部门找到工作的概率,由此农村劳动力向城市转移决策依据预期收入最大化目标而做出。

这些传统理论从工资收入差异角度阐释了劳动力转移的根本动因,但需要指出的是,这些模型中劳动力转移的本义是劳动力从传统部门彻底解放出来,职业属性、生活地点和身份都发生根本性转变,进而“一步到位”实现从农村到城市的永久性转移,这符合早期工业化国家劳动力转移和城市化的演进历程。然而,这种“一步转移”理论对我国农村劳动力生活在农村→进城务工→最终回流农村的“两栖”转移模式1不具有足够的解释力。

对此,蔡昉等(2005:262-282)从制度视角提出了中国农村劳动力“钟摆式”流动模式的三大制度原因——土地对农民的吸引、户籍制度的分隔作用以及城市劳动力市场的二元性。的确,计划经济时期形成的户籍制度以及在此基础上建立起来的社会保障制度、农村土地制度、城市用工制度和子女教育制度等一系列制度所构成的制度体系一直阻碍着中国农村人口向城市迁移。但是,制度因素对于劳动力转移的影响正在随着时间的推延而逐步减弱。正如卢向虎等(2006:35-41)所指出的,随着改革的深入和经济的不断发展,某些阻碍农村人口城市化的制度已经消亡(如食品配给制度等),某些制度的阻碍作用正在逐渐减弱(如户籍制度、城市用工制度等)。换句话说,仅仅消除制度因素是不足以改变当前劳动力“两栖”转移现状的。2

白南生等(2002:64-78)认为,劳动力回流主要是由于经济结构调整所造成的,城市经济无法吸纳和消化大量流入的农村劳动力就业以及不断增长的城市再就业。应当说,城市就业机会缺失是制约中国农村劳动力转移的重要因素。当前,我国每年新增城镇劳动力在1,000万人左右,而每年城镇登记失业人数在800万人左右,下岗人员100万人,加之1.5亿农村富余劳动力需要就业。尽管改革开放以来中国经济保持平均9.4%的年增长率,在现有经济增长就业弹性约束下,每年新增就业岗位却最多仅有900万个左右,劳动力供大于求的矛盾十分突出。因此,这些研究看到了“两栖”转移背后的经济动因,但是将其归咎于单一原因未免显然过于笼统。那么,到底是什么原因导致中国农村劳动力这种特殊的“两栖”转移模式得以固化而长期存在呢?本文以我国劳动力转移的现实背景作为分析的逻辑起点,试图从“城市生活能力”视角构建一个全新的分析框架对此予以系统阐释,并由此展开,以期从中得到一些有益的启示。

二、城市生活能力及其表述 (一) 基本假定从现实情况来看,由于现代城市具有农村不可比拟的现代文明、公共服务设施等诸多优势,人们往往会倾向于转移到城市而非固守在农村。白南生等人(2002:64-78)的研究也显示,大部分外出劳动力选择回乡的主要原因并不是“创业”,而是因流入地就业困难所作出的“被动回流”,以回乡投资为目的的回流仅占回流劳动力的2.5%。为此,本文假设,农村劳动力具有“城市偏好”,只要其具备城市生活能力,就会义无返顾地转移到城市。

(二) 城市生活能力指数:基础模型劳动力能够转移到城市的一个必备条件就是必须具备城市生活能力。简单地说,就是其所得必须能够支付其城市生活成本。由此,“城市生活能力指数”可以表示如下:

| $ 城市生活能力指数 = \frac{{工资收入 + 非人力财富}}{{城市基本生活成本}} $ |

劳动力赖以生活的收入来源主要有两个方面:工资收入和非人力财富。工资收入实质上是劳动力将无形的人力财富转化为有形财富的过程。在市场交换条件下,就业作为收入分配的主要手段,劳动力通过寻找工作机会就业来获取工资收入,这也往往是其主要收入来源。

非人力财富概念是由弗里德曼(Friedman,1956:21-42)在阐释新货币需求函数时提出的,非人力财富区别于人力财富,它是指有形的财富,诸如货币持有量、债券、股票、资本品、不动产等。这里借用这一概念,将非人力财富视为劳动力在转移过程中可获得的除工资之外的额外支持。这种非人力财富可能以多种形式而发生,诸如,外出务工之前从事农业生产的收入积累;发生大额支出时,来自家庭或亲戚朋友的解囊相助或借款等等,这些都是典型的获取非人力财富的过程。

城市基本生活成本C至少包括两个部分:一是日常城市基本生存成本C1。劳动力进入城市首先必须能够获取养活自己的基本生活费,C1大致包括房租、水电煤、交通费、通讯费、餐费、着装费、日用品开销和医疗费等;二是转移成本C2。劳动力转移过程中需要支付用于进城的路费和路途其他开支的旅途成本、为获取在城市的暂住证和就业证及其他相关证件而形成的证卡成本,由寻找工作过程中的开支所形成的求职成本、背井离乡面对陌生环境的心理成本等,这些都构成劳动力的转移成本。

(三) 即期城市生活能力与长期城市生活能力根据以上关于城市生活能力的定义,可以进一步将其划分为即期城市生活能力和长期城市生活能力。前者是指即期3(短期)劳动力获得的收益与其城市生活成本之比,可表述如下:

| $ {\theta _1} = \frac{{Y + W}}{{{C_1} + {C_2}}} $ | (1) |

其中,θ1为即期城市生活能力指数;Y为单期工资收入总额;W为非人力财富;C1为城市基本生存成本;C2为转移成本。

长期城市生活能力是指长期内劳动力获得的收益能否抵偿其生活成本,这就必须考察劳动力自进入城市之后的一生作为时间维度来进行长期决策,因而其行为模式也应建立在较长的时间范围的基础上。为此,考虑未来一生中n期工资收入流的净现值:

| $ P{V_y} = \sum\limits_{t = 0}^n {{Y_t}/{{\left({1 + r} \right)}^t}} $ | (2) |

其中,PVy表示未来n期工资收入净现值;Yt表示t期工资收入;r表示贴现率,它反映转移者的时间偏好程度;n表示转移劳动力所能获取的工资收入期数或可获取工作的年限。显然,n的大小取决于劳动力的工作类型、自身素质及城市就业机会等因素。

同样,考虑未来一生中城市最低生活成本的净现值:

| $ P{V_c} = {C_2} + \sum\limits_{t = 0}^m {{C_{1t}}/{{\left({1 + r} \right)}^t}} $ | (3) |

其中,PVc表示未来m期城市生活成本净现值;C1t表示t期城市基本生存成本;C2为转移成本,即在城市长期生活只需支付转移初期的单期转移成本;m表示支付城市生活成本的期数。显然,m是一个较n大的数字,因为生活成本发生在一生的时间通道内,而工作收入只可能发生在可工作年龄范围内。

由此,长期城市生活能力指数θ2可进一步表述如下:

| $ {\theta _2} = \left({P{V_y} + W} \right)/P{V_c} $ | (4) |

综合以上分析,从显成本、显收益角度对劳动力转移能力进行考量。在不考虑农民进城的制度约束条件下,4劳动力根据其城市生活能力指数做出转移决策:

从即期转移来看,当θ1>0时,劳动力就会进城务工;当θ1≤0时,劳动力就会滞留在农村。

从长期转移来看,当θ2>0时,劳动力就会永久性转移到城市;当θ2≤0时,劳动力将无法实现彻底转移。

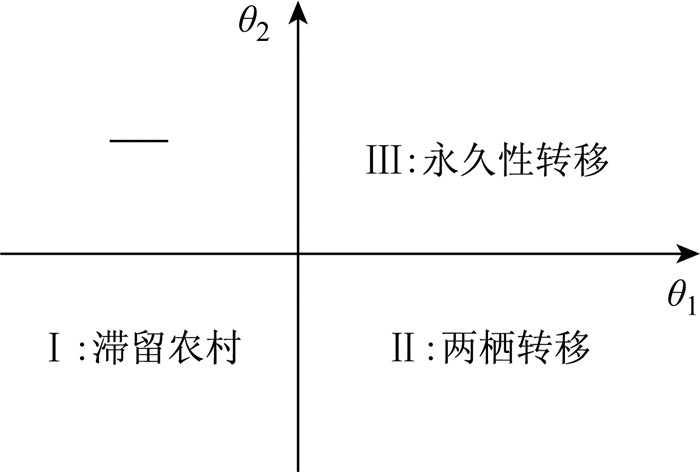

由此,可以区分三种不同的转移状态(图 1):

|

图 1 城市生活能力与劳动力转移决策 |

情形Ⅰ:当θ1≤0时,由于劳动力缺乏即期城市能力,将无法跨越向城市转移的“成本门槛”,进而无法进城务工;

情形Ⅱ:当θ1>0且θ2≤0时,尽管具备即期城市生活能力进而劳动力进城务工,但却因不具有长期城市生活能力而无法彻底转移到城市,形成“两栖”劳动力转移模式。

情形Ⅲ:当θ1>0且θ2>0时,劳动力同时具备即期城市生活能力和长期城市生活能力,进而实现永久性转移。

三、“两栖”劳动力转移模式:成因分析综观我国劳动力转移的基本特征,突出表现为劳动力短期流动十分频繁,历年外出务工劳动力数量持续增加,至2005年,外出务工劳动力达到1.25亿人,占全国农村劳动力的比例达到1 / 4之多(表 1);但从长期来看,劳动力回流严重。白南生等人(2002:64-78)的调查表明,回流劳动力平均外出过2.9年。由此,中国农村劳动力转移表现出特殊的“两栖”模式。究其原因,依据本文的分析框架,是由于其即期城市生活能力很强,而长期城市生活能力很弱。

| 表 1 历年外出务工劳动力数量及其占全国农村劳动力的比例 |

考察决定劳动力即期转移能力的诸因素,从外出务工劳动力的即期工资收入来看,调查(国家统计局,2006)显示,2005年进城务工农民的平均月收入为966元。其中月收入在500元以下的占19.67%,月收入在500-800元的占33.66%;从外出务工劳动力的日常基本支出来看,每月平均支出为463元。其中,用于住宿费用的平均支出为72元,用于食品费用的平均支出为235元,用于文化娱乐的支出平均为47元。

如果以1年作为时间跨度来考察,据调查(劳动和社会保障部课题组,2006:24-29)农村外出务工人员2005年平均在外就业时间为9.5个月,为简化起见,本文四舍五入,假设劳动力年外出时间为10个月,则劳动力年在外工资收入为9,660元,年在外日常基本生存成本4,630元。根据公式(1),即期城市生活能力指数可以简要表述为:

| $ {\theta _1} = \frac{{9660 + W}}{{4630 + {C_2}}} $ | (5) |

从当前农村发展现实来看,城乡收入差距不断扩大,农业收入剩余十分匮乏,依赖农业生产所能积累的非人力财富十分有限(如储蓄等),为此,不考虑劳动力即期转移所能获得的非人力财富(W=0),此时转移成本C2的大小直接影响到劳动力的即期转移能力。

如前所述,转移成本包括证卡成本、求职成本、心理成本等。逐项考察这些成本,不难发现,随着限制农民进城的各项制度约束和经济约束(歧视性的规定和收费等)的持续弱化,证卡成本不断减少;5经过多年的摸索和发展,尽管始终被排斥在城市正规就业机会之外,但进城务工农民群体对城市非正规就业市场的熟悉程度不断提高,外出务工的方式逐渐由自发转向有组织的外出,不断成熟的转移模式减少了盲目性,增加了就业机会和就业稳定性,从而也大大节约了求职成本;外出进城务工农民作为一个特殊的新生群体6,逐渐形成一个新的社会阶层,他们以群体聚落的形式而相互依存,由此增强了归属感,减少了心理成本。总而言之,农村劳动力市场与城市非正规就业市场的融合、打工经济的日趋成熟大大节约了转移成本。在假定转移成本C2=0的条件下,劳动力的即期城市生活能力指数θ1达到9660÷4630=2.08,具有较强的即期城市生活能力,农村劳动力向城市的即期转移不断增加。

需要指出的是,前面考察的劳动力生存成本和转移成本是“暂时性”的或者说是一种“得过且过”的生存策略。以住房条件为例,据调查(国家统计局,2006),有29.19%的进城务工农民居住在集体宿舍里,有20.14%的人居住在缺乏厨卫设施的房间里,7.88%的人居住在工作地点,6.45%的人居住在临时搭建的工棚里,还有12.54%的进城务工农民在城里没有住所,只能往返于城郊之间,或回农家居住。这种“低劣”的生存条件和生存方式决定了转移劳动力不是把城市工资收入和农村经济收入作为二者择一的经济机会,而仅仅是将这种即期转移作为一笔额外的收入来源用以作为改善农村生活7的额外补充。

为此,需要在即期转移的前面加上一个限定词,即:作为对农村自给经济一种额外补充的即期转移能力不断增强。据调查(国家统计局,2006),2005年进城务工农民平均带回家乡4485元,外出务工是其家庭最主要的收入来源,是提高农民收入的重要途径之一。

(二) 可持续性工资收入瓶颈与长期城市生活能力缺失考察即期城市生活能力和长期城市生活能力所基于的参照系是迥然不同的,劳动力即期转移的参照系是农村生活成本和生存方式,而长期永久性转移所基于的参照系必然是城市生活成本和生活方式。同样,决定即期城市生活能力和长期城市生活能力诸变量的重要性也是迥异的。转移成本的减少对于增强转移劳动力的即期城市生活能力起到了十分重要的作用,但从长期来看,转移只发生在转移初期。为此,在不考虑转移成本8 (令C2 =0)的条件下,收益视角的持续性的工资收入和成本视角的基本生存成本对于长期城市生活能力是具有决定性的。同样,在非人力财富匮乏的情况下(令W=0),表达式(4)可转换为:

| $ {\theta _2} = \sum\limits_{t = 0}^n {{Y_t}} /{\left({1 + r} \right)^t}/\sum\limits_{t = 0}^m {{C_{1t}}} /{\left({1 + r} \right)^t} $ | (6) |

从收益的视角来看,决定长期城市生活能力的关键是单期工资收入Yt和工资收入期数n。从行业分布来看,调查(国家统计局,2006;劳动和社会保障部课题组,2006:24-29)显示,外出务工劳动力主要集中在制造业、建筑业、住宿餐饮业、批发零售业和居民服务业等;从各行业内部的职工构成来看,在建筑业中进城务工农民占到近80%,在加工制造业中进城务工农民占到68%。不难看出,进城务工农民主要集中在技术含量低、工资低的行业,这与进城务工农民自身的教育水平、文化素质、工作技能和城市就业的制度性排斥等多重因素相关9。但无论如何,转移劳动力就业的行业属性决定了其单期工资收入水平Yt较低。

同时,转移劳动力所从事的工作多以简单体力型劳动(如建筑业、制造业等)和青春型劳动(如餐饮服务、居民服务等劳动服务业)为主要特征,以体力、青春乃至健康为筹码的就业形式决定了转移劳动力的就业年限是极其有限的,这也就决定了其无法获得永续性的收入来源。调查(国务院研究室课题组,2006:85)表明,2005年进城务工农民平均年龄只有28.6岁,40岁以上的进城务工农民仅占16%。囿于自身体力的制约,同时也源于进城务工农民工作具有很高的可替代性,到一定年龄的进城务工农民将难以继续工作以获得工资收入,相反只能选择回流农村,由此形成可持续性工资收入瓶颈,导致工资收入期数n很小。

从成本视角来看,由于以城市而非农村生存和生活方式作为永久性转移的参照系,为维持一定的城市社会地位,长期城市生活成本比即期城市生活成本要高得多。为此,我们这里考察的生活成本不是以进城务工农民的基本支出为基点,而是考察城市家庭的基本生活支出。王征等(2005:36-38)通过对北京、上海等七城市调查表明,两个成人带一个孩子的3口之家每月的基本生活标准是1,709元。10假设一个三口之家的夫妻俩都能够取得工资薪金收入,将其每月基本生活支出由二人平均分摊,每人就是854.5元。

即期转移的主体往往是个体的,而长期转移必然是以家庭作为基本决策单位的。斯塔克和布卢姆(Stark & Bloom,1985:27-34)强调了家庭作为利益共同体在移民决策中的重要作用,指出移民更主要是基于家庭利益最大化和家庭收入风险最小化。但为简化起见,这里我们仍以个体转移来简要度量当前农村转移劳动力的长期城市生活能力。

假定1:转移劳动力的单期工资收入相同,由于难以获得持续稳定的月薪工资,仍假设每年可获得工资收入为10个月,11故Yt966×10=9660元;

假定2:单期基本生活成本相同,且C1t=854.5×12=10,255元;

假定3:令平均寿命为2005年中国人口预期寿命72岁;

假定4:根据劳动力进入城市的最低年龄,令劳动力的转移年龄为20岁;

假定5:根据进城务工农民城市就业年龄结构,令可获取工作的年龄截至40岁。

由于工资收入只发生在就业年龄,工资收入期数n=40-20=20年;而生活成本贯穿于一生,成本支付期数m=72-20=52年。

将以上变量代入表达式(6),可得:

| $ {\theta _2} = \sum\limits_{t = 0}^{20} {9660} /{\left({1 + r} \right)^t}/\sum\limits_{t = 0}^{52} {10255} /{\left({1 + r} \right)^t} = \frac{{20 \times 9600}}{{52 \times 10255}} = 0.36 $ | (7) |

由此可见,劳动力的长期城市生活能力指数仅为0.36。12单期工资收入Yt低,特别是可获取工资收入的期数n远小于需要支付成本的期数m(n < m)所形成的可持续性工资收入瓶颈造成了劳动力永久性转移的经济约束。由此导致那些具有较强即期转移能力的劳动力最终未能选择留在城市,而是回到农村之中,进而形成中国特殊的“两栖”劳动力转移模式。

四、从“两栖”转移到代际转移:一个新的转移框架 (一) “两栖”劳动力转移:为代际转移提供原始动力劳动力的永久性转移是推进整个宏观经济发展和解决“三农”问题的必然要求,但以上分析表明,在现实经济社会条件下,成本收益的双重约束所导致的长期城市生活能力匮乏决定了在未来相当长一段时间内,试图通过代内转移一劳永逸地解决中国劳动力永久性转移问题是不现实的,劳动力只能选择一条与发达国家截然不同的特殊的“两栖”转移路径。然而,这显然不是中国劳动力转移的长久之计。那么,是否存在一条次优的转移路径?本文认为,与劳动力的代内转移相反,劳动力的“代际”转移13将是中国劳动力转移的必然选择。

劳动力的代内永久性转移必须具备长期城市生活能力,需要有足够的非人力财富用以抵偿高额的一次性转移成本,需要有持续性的就业机会和工资收入以抵偿城市生存成本,这是当代“两栖”转移劳动力所无法企及的。为此,本文认为从整个中国经济社会发展的长远战略安排来看,在一个较长期的时间通道里,当前“两栖”劳动力转移的真正价值在于,将他们今天的辛苦努力转化为培育和提升下一代的永久性转移能力,从而为下一代的永久性转移积累资本和创造条件。

劳动力的“两栖”转移从两个方面为代际转移提供原始动力。一方面为代际转移积累物质资本和非人力财富。当前,以城市商品化住房为典型代表的一次性转移成本是制约劳动力永久性转移的重要因素,当代转移劳动力通过“两栖”转移积累非人力财富用以抵偿代际转移所必需的转移成本,从而可以增强下一代的长期城市生活能力;另一方面,更为重要的是为代际转移积累人力资本和社会资本。劳动力的长期城市生活能力受制于工资收入水平以及持续性工资收入的可获得性,而这又直接取决于其人力资本投资(包括正规教育年限和职业培训)的多少,尤其是在城市所拥有的社会网络关系,亦即社会资本的多少。14由此,当转移劳动力将其积累的物质资本用于其子女的人力资本投资,在其自身“两栖”转移的同时,将其子女带入城市,使之自幼龄起不断适应和融入城市,这有利于为其今后的代际转移创造条件。

(二) 必要的政策诉求:为进城务工农民子女的率先市民化提供一揽子政策举措要使“两栖”劳动力转移真正能够培育和提升下一代的城市生活能力,绝不仅仅是作为转移劳动力家庭自主决策的结果,更需要必要的政策支持。

当前,理论界有一种呼声,主张通过进城务工农民市民化,以改变劳动力“两栖”转移的现实状况,加速实现永久性转移。市民化的实质就是使其在身份、地位、价值观念、工作和生活方式等诸多方面向城市市民转化。在新的历史条件下,放弃传统的户籍制度管理手段,统一城乡就业市场,将转移劳动力纳入城市社会保障体系,通过减少人为的制度约束使转移劳动力在社会层面实现市民化是统筹城乡发展、以人为本、构建和谐社会的必然要求。但试图由此一劳永逸地解决中国的劳动力转移问题未免有些拔苗助长,也超过了中国经济的承受能力。15

目前,随着劳动力“两栖”转移比重越来越大,大批学龄儿童跟随父母来到城市,他们是未来向城市永久性转移的重要力量,当务之急是率先实现这些进城务工农民子女的市民化,而非进城务工农民本身的市民化,尤其是率先保障进城务工农民子女受教育的基本权利。16进城务工农民为城市建设和发展做出了巨大的贡献,保障他们下一代平等的受教育权利是劳动力输入地政府义不容辞的责任,理应从制度上保证进城务工农民子女教育的市民化,如果说全部进入公办学校就学存在困难的话,那么通过公办学校、私立学校和打工子女学校等多维层面来保障进城务工农民子女受教育的基本权利则是需要政府部门以积极姿态去应对的。如果说给予全体进城务工农民及其子女市民化待遇是超过经济承受能力的话,那么可以考虑,出台相关政策,在教育制度、户籍制度、就业制度和社会保障制度等方面率先给予那些在城市已经务工5年或10年以上的进城务工农民子女以市民化待遇,这不失为一个切实可行的渐进式市民化的政策举措。

总之,让进城务工农民的下一代提前和城市孩子一样享受到城市教育和城市文明,不断适应和融入城市社会,这才是进城务工农民离开故土、走向城市的真实价值,也是中国劳动力转移的一条优选路径。

五、结论遵循本文所提出的城市生活能力指数分析框架,在转移成本不断减少的情况下,作为对农村自给经济一种额外补充的即期转移能力不断增强。但在可持续性工资收入瓶颈、城市生活成本过高等成本收益的双重约束下,以城市生存成本和生活方式为参照系的长期城市生活能力很低。正是这种成本收益的双重约束导致了转移劳动力的长期城市生活能力匮乏,使得那些具有较强即期转移能力的劳动力最终未能选择留在城市,而是回到农村,进而形成中国特殊的“两栖”劳动力转移模式。

但这种“两栖”模式显然不是中国劳动力转移的理想模式。为此,本文提出,劳动力的代际转移是一种可行的次优路径。从整个中国经济社会发展的长远战略安排来看,在一个较长期的时间通道里,“两栖”劳动力转移的真正价值在于,将他们今天的辛苦努力转化为培育和提升下一代的永久性转移能力,从而为下一代的永久性转移积累资本和创造条件。而这一点往往是学界和政府部门所忽视的,本文则认为这才是“两栖”劳动力转移的真正意义所在。劳动力的“两栖”转移从两个方面为代际转移提供原始动力,即一方面为代际转移积累物质资本和非人力财富;另一方面,更为重要的是为代际转移积累人力资本和社会资本。

为此,需要辅以必要的政策举措。当务之急是率先实现这些进城务工农民子女的市民化,而非进城务工农民本身的市民化,尤其是率先保障进城务工农民子女受教育的基本权利。如果说全部进入公办学校就学存在困难的话,那么通过公办学校、私立学校和打工子女学校等多维层面来保障进城务工农民子女受教育的基本权利是需要政府部门以积极姿态去应对的。另外,可以考虑在户籍制度、就业制度和社会保障制度等方面率先给予那些在城市已经务工5年或10年以上的进城务工农民子女以市民化待遇,这不失为一个切实可行的渐进式市民化的政策举措。

进入21世纪,我国将进入一个城市化的快车道,城市化的过程不是在时间序列上均衡发生的,而是有快有慢。如果这一代进城务工农民的“两栖”转移能够铸就十年、二十年之后在他们的下一代身上掀起永久性转移的浪潮,或许这就是对他们今天辛苦努力的最好回报,是他们离开故土、走向城市的真实价值,也将是中国城市化进程的最大成功。

注释:

1劳动力的“两栖”转移有两种基本形式,其一为兼业型或称为季节性,表现为平时在外务工,农忙季节返乡从事农业生产,属亦工亦农性转移,其兼业时间的长短因家庭劳动力的多寡和劳务收入的高低而不同;其二为阶段型或称常年性,表现为常年或多年在外务工,其后再返回农村从事传统农业或其他行业。近年来,第二种转移方式有所增加,但无论哪种类型,劳动力都未真正从农村和农业中转移出去。

2为此,本文不从劳动力转移的制度视角作深入探讨,但并不意味着否认消除制度约束的重要意义。

3这里的即期是指短期,将劳动力在外务工的短期时限(如1年)作为一个单期时间单元,考察其在这样一个较短的时间维度中的所得能否补偿其所失。而长期则与之不同,是指劳动力自初次转移起在城市长期生活,亦即永久性转移,是将劳动力自转移到城市之后的一生的时间维度来考察其所得能否抵偿永久性转移的成本支出。

4尽管目前仍存在进入城市的制度约束,但只要劳动力的转移能力足够强,即θ足够大,制度约束就会减少。因此,本文在舍去户籍、就业等转移制度约束的假设条件下考察劳动力转移的经济原因具有一定的合理性。

5举例而言,据估计2002年农民外出务工涉及的收费项目有20余项,其中办理暂住证等5项基本手续,平均每人每年要交费500多元。涉及子女入学借读、各种名目的服务等附加性收费更是名目繁多。为此,2004年7月,国家发改委等9部委联合下发通知,要求各地各部门进一步清理和取消针对农民跨地区就业和进城务工的歧视性规定和不合理收费。随着时间的推进,附加于农民工的一些歧视性行政收费必然不断减少,并由此减小农民工的转移成本。

6据有关部门的调查,我国狭义农民工的数量为1.2亿左右,广义农民工的数量大约为2亿。(参见陆学艺、龚维彬,2006)

7据调查,农民工的务工收入中,买房、子女教育、医疗,是农民工的主要支出。在家建房或进城购房成为最大支出,所占比例估计在60%以上,而较少进入生产领域(参见余荣华,2006)。

8从现实经济发展来看,商品化住房是劳动力向城市永久性转移必须支付的最重大的一次性转移成本,但在非人力财富匮乏的条件下,劳动力无力用存量财富来购买商品化住房。由此,住房成本将以永续性的房租成本流而出现,从而可以将其纳入城市生存成本加以考量。这正是本文出于简化的一种处理办法,也是符合现实情况的,在转移劳动力无力自购住房的情况下,必然支付房租来租住住房。由于是长期永久性转移,其他的转移成本(如旅途成本等)只发生在初期,在考察长期城市生活能力时,本文忽略不计(即C2=0)。

9外出务工劳动力的收入与教育、技能水平的关系可参考申培轩(2004:375-380)等;外来劳动力就业的制度性排斥可参考蔡昉(2000:1-10)等。

10值得注意的是,通过调查得到的居住平均消费(包括房租、物业费、水费、电费及燃料费)仅为每月41.33元,显然这实质上是指已有城市住房的城市居民家庭,因此要考察转移劳动力的永久性城市居住成本,必须将租房成本纳入其中,仅此一项就在500-1000元左右,成为劳动力定居城市一项不可逾越的成本障碍(参见王征等,2005:36-38)。

11这里做一必要说明:根据国家统计局的调查,2005年进城务工农民的平均月收入为966元。但以1年作为时间跨度来考察,由于转移劳动力多分布于非正规就业部门,难以12个月都能获得稳定的就业机会。劳动和社会保障部课题组的调查也表明,农村外出务工人员2005年平均在外就业时间为9.5个月,为此假设劳动力年就业(可获得工资收入)时间为10个月,故得到Yt=9660。

12这是一种极其理想的情况。(1)基于个体考察时,我们假设一个三口之家的夫妻俩都能取得同样的工资薪金收入,其实这是很难实现的;(2)我们假设自转移初期至40岁,劳动力都能获取单期工资收入,不存在失业,其实在自身身体条件约束和就业高替代性的形势下,要获得持续的就业机会是很难的;(3)这里未考虑住房成本,而这是一个十分重要的成本支出(见注释10)。因而,实际的长期城市生活能力要比0.36小得多。

13在本文中,劳动力的代内转移是指在其生命维度里实现从农村到城市、从农业到非农产业的空间转移和职业转变。劳动力的代际转移是指上一代未能从农村和农业彻底转移出来,而下一代(子女)实现了向城市的永久性转移。

14很多学者都论证人力资本和社会资本对转移劳动力的经济地位有决定性影响。具有代表性的,李培林(2001:86-122)、赵延东等(2002:8-15)通过调查分析指出,决定着农民工经济地位的主要因素是他们的人力资本和社会资本情况,特别是其对社会资本的使用比原来所拥有的人力资本影响更大。

15例如,据报道,浙江省瑞安市力推农民工子女教育“同城待遇”政策,从2003年起,外来借读的孩子以每年4000人的速度递增,现在已经超过3万人。一些学校已经处于超负荷运转,而前来就学的孩子仍然络绎不绝,从而引发新问题。看来,要解决这些问题并非一蹴而就的,从理论到实践并非能够一步到位的,参见《中国青年报》2006年6月5日第3版。

16据估计,全国进城务工农民工子女至少有7000万以上,其中进城的“暂居儿童”约1500万,他们是本文关注的焦点。另有5500万以上的“留守儿童”,他们的健康、教育等问题同样需要引起足够的重视。参见:项继权等(2005:24-25)。

白南生、何宇鹏.2002.回乡还是外出?——安徽四川二省农村外出劳动力回流研究[J].社会学研究(3). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHXJ200203005.htm

|

蔡昉.2005.民生经济学——"三农"与就业问题解析[M].北京: 社会科学文献出版社.

|

——. 2000.中国城市限制外地民工就业的政治经济学分析[J].中国人口科学(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZLDJ201101005.htm

|

国家统计局. 2006.城市农民工生活质量状况调查报告.http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/index.htm

|

国务院研究室课题组. 2006.中国农民工调研报告[M].北京: 中国言实出版社.

|

劳动和社会保障部课题组. 2006.农民工流动就业的趋势和主要问题[J].经济要参(12). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GGJX200712028.htm

|

李培林、张翼、赵延东. 2001.就业与制度变迁——两个特殊群体的求职过程[M].杭州: 浙江人民出版社.

|

卢向虎、朱淑芳、张正河.2006.中国农村人口城乡迁移规模的实证分析[J].中国农村经济(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZNJJ200601008.htm

|

陆学艺、龚维彬.2006-9-1(9).从体制和机制入手解决农民工问题[P].人民日报.

|

申培轩. 2004.农村劳动力转移及其对高等教育的需求[J].武汉大学学报(3). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=whdxxb-rwkx200403022

|

王征、唐钧、张时飞. 2005.要重视城市居民的"基本生活需要"——中国七城市的调查[J].中国党政干部论坛(7).

|

项继权.2005.为农民工子女的教育提供制度保障[J].农村工作通讯(3). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10663-2008102994.htm

|

余荣华.2006-2-6(3).农民工的钱流向何方[N].人民日报.华东新闻.

|

赵延东、王奋宇. 2002.城乡流动人口的经济地位获得及决定因素[J].中国人口科学(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZKRK201406006.htm

|

Fei, C. H. and G. Ranis 1961. "A Theory of Economic Development." American Economic Review (9).

|

Friedman, M. 1956. "The Quantity Theory of Money a Restatement". In M.Friedman (ed.). Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press.

|

Lewis, W. A. 1954. "Economic Development with Unlimited Supply of Labor." The Manchester School (5).

|

Stark, D. and O. E. Bloom 1985. The New Economic of Labor Migrations. American Economic Review (75).

|

Todaro, M. P. 1969. "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries." American Economic Review(3).

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27