一百年前,《新教伦理与资本主义精神》(以下简称《新教伦理》)首先以论文形式发表于《社会科学与社会政策文库》。文章初一刊登即引发了学界广泛的争论。在其后的几年中,马克斯·韦伯(M.weber)不得不先后四次写出正式的答辩文字,为自己的观点辩护,最后的一次,他称之为“反批评的结束语”(Weber,[1910]2001)。1但是,韦伯的答辩结束后,围绕其学说的论争却持续不已,震荡波及于今,以至于被人戏称为一场“学术百年战争”(academic“Hundred Years War”)(Chalcraft,2001)。

在其文中,韦伯借用一个化学名词“选择性亲和”(wahlver-wandtschaft,elective affinity)来表述新教伦理与资本主义精神之间的关系。一些批评者认为,韦伯意指新教伦理决定和导致了资本主义的兴起,二者属于一种因果关系,因而韦伯实则在坚持一种精神决定论(唯心论)。另有批评认为,韦伯忽视了理性行为和物质条件在资本主义形成中的作用,新教伦理与资本主义(精神)之间只是一种虚假关联。那么,韦伯的“选择性亲和”概念到底何指?针对他的这些批评有道理吗?本文尝试对此作一粗略分析。

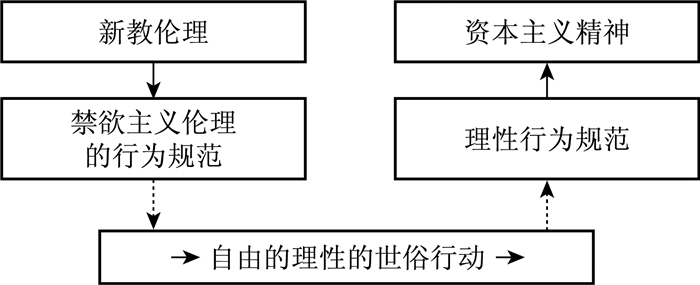

为便于分析的展开,本文以王水雄发表在《社会学研究》2001年第2期上的文章“亲和性机制或‘虚假’命题——《新教伦理与资本主义精神》的逻辑缺憾”(以下简称王文)作为论辩对象。王文指出,尽管韦伯本人极力暗示新教伦理与资本主义精神之间是一种亲和关系,但由于他的论述存在逻辑缺憾,这种亲和关系实际上只是一种虚假关联,二者之间的关系建构也只是一种虚假命题。其观点和论证可简述如下:按照韦伯的极力暗示,二者当是一种亲和关系,但亲和关系是一种更具普遍性的联系,因果关系可被包括在其中,故问题并未解决。为作出进一步澄清,需“将注意力放在揭示韦伯是如何建构这种关联这一点上”。通过引入“社会行动”作为关联渠道,作者建构出(如图 1)亲和性机制,并视其为韦伯的本意。

|

图 1 |

由此,作者展开对韦伯的批评。首先,从所引用的韦伯的一段话2可以看出,“对于‘禁欲主义伦理的行为规范’与‘自由的理性的世俗行动’之间的关系,韦伯显而易见是认定为因果关系;而对‘新教伦理’与‘资本主义精神’,则认定是亲和关系。”其次,如果所建构的亲和性机制成立,则意味着韦伯不适当地忽视了以下三点(王文中所谓“几点质疑”):1、世俗行动的世俗制度基础;2、行为先在的可能性;3、行动本身和交往行为的作用。进而可得出结论:其一,根据第3点,韦伯的建构没有下降到社会行动的层面,因而其亲和性机制很可能是断裂的;其二,设定不存在断裂问题,根据第2点和第1点,行动可能是先在的,新教伦理和资本主义精神可能都是理性行动的结果,则两者的亲和性关系就是一种虚假相关;其三,从韦伯的论述看,新教伦理和资本主义精神两者之间也许是不可分析的,资本主义精神仅仅停留在教义规范和行为规训的层面,脱离了资本主义经济行为,从而也脱离了资本主义的发展,则建构在两者之间的命题就是一个没有意义的虚假命题(王水雄,2001)。

应当承认,如果撇开韦伯的着眼点和本意,王文中的建构无疑是有其道理的。实际上,新教伦理通过对行为的影响从而对资本主义及其精神产生作用,韦伯本人也并不否认这一点;同样,韦伯并没有否认或者忽视王文在质疑中所表达的观点,即历史上一直延续存在的世俗的经济理性行动(以及王文中所谓“‘恶’的力量”)曾经独立地对资本主义及其精神的形成产生影响。问题的关键在于,王文中的建构并不同于韦伯自己的建构,韦伯的本意和关注点并不在这里。相应的,对韦伯的批评也就成了无的放矢。

在为其整个宗教社会学研究所作的“前言”(Vorbemerkung)中,韦伯指出,中心的问题是“以其自由劳动的理性组织方式为特征的这种有节制的资产阶级的资本主义的起源问题”(第3页),需要注意的是,在韦伯眼里,“资本主义”不仅是一种经济制度,而且还是一种文化(苏国勋,1988:108)。如何解决这一中心问题呢?“在试图做出这种说明时必须首先考虑经济状况,因为我们承认经济因素具有根本的重要性。但是与此同时,与此相反的关联作用也不可不加考虑。因为,虽然经济理性主义的发展部分地依赖理性的技术和理性的法律,但与此同时,采取某些类型的实际的理性行为却要取决于人的能力和气质。如果这些理性行为的类型受到精神障碍的妨碍,那么,理性的经济行为的发展势必会遭到严重的、内在的阻滞。各种神秘的和宗教的力量,以及以它们为基础的关于责任的伦理观念,在以往一直都对行为发生着至关重要的和决定性的影响。”(第15页)当然,这段话仅仅是初步的论述,思路尚显粗略,不够明确和细致,但毕竟大的路子已经点出来了。《新教伦理》一书则是这一思路的具体体现。苏国勋(1998:2)对此作出了很好的诠释:“透过任何一项事业的表象,可以在其背后发现有一种无形的、支撑这一事业的时代精神力量;这种以社会精神气质为表现的时代精神,与特定社会的文化背景有着某种内在的渊源关系;在一定条件下,这种精神力量决定着这项事业的成败。”韦伯在此提出的思路非常关键,因为他的一系列重要论述就是在这一思路框架下进行的,他的这篇写于1920年的“前言”也因此获得了其重要性。3 《新教伦理》一书的英译者帕森斯特意将这篇“前言”一并译出并放置于书的开首部分,“因为它提供了一些韦伯在这项独特研究中所要讨论的观点和问题的一般背景。考虑到在德国围绕韦伯的论文兴起了一场大论战,许多不适当的批评都源于未能准确地把握这项研究的范围界限,这样做是非常合适的。没有对韦伯的全部社会学著作来一番整体的研究,要想充分理解这些是不可能的,而这篇简短的导言有助于避免诸多误解。”(Parsons,[1930]1958)

就资本主义的形成而言,它当然是一系列特定行动的结果,而这一系列特定行动作为一种广泛的社会性活动(这是资本主义所必然要求的),离不开一定的社会精神气质(ethos)的支持。对于这种特定的社会精神气质,韦伯赋予“资本主义精神”之名。“近代资本主义扩张的动力……更重要的是资本主义精神的发展问题。不管在什么地方,只要资本主义精神出现并表现出来,它就会创造出自己的资本和货币供给来作为达到自身目的的手段,相反的情况则是违背事实的。”(第49页)这里并不是说资本主义精神导致了资本主义的形成,而是说它提供了一个柔性的外部支持环境,资本主义的出现和扩散借此得以进行(黄河,1999)。这种柔性作用就表现在“采取某些类型的实际的理性行为却要取决于人的能力和气质。如果这些理性行为的类型受到精神障碍的妨碍,那么,理性的经济行为的发展势必会遭到严重的、内在的阻滞”(第15页)。在韦伯看来,具备这一功用的资本主义精神的基本内容,便是勤俭的劳动天职观(calling)。经过深入的考察与辨析,韦伯进一步指出,这一特殊的资本主义精神与流布于当时的新教伦理之间具有高度的契合关系,也就是说,资本主义精神的形成曾得益于基督新教伦理的流布。因此,《新教伦理》的任务就成为试图阐明“宗教力量是否和在什么程度上影响了资本主义精神的质的形成及其在全世界的量的传播。更进一步地说,我们的资本主义文化究竟在哪些具体方面可以从宗教力量中找到解释”,韦伯说:“考虑到物质基础、社会政治组织形式和宗教改革时期流行的观念之间相互影响的极其混乱状态,我们只能从研究宗教信仰形式和实际伦理道德观念之间是否存在和在哪些方面存在相互关联开始。同时,我们将尽可能地详细说明,宗教运动通过这些关系影响物质文化发展的方式和总的方向。”(第68页)

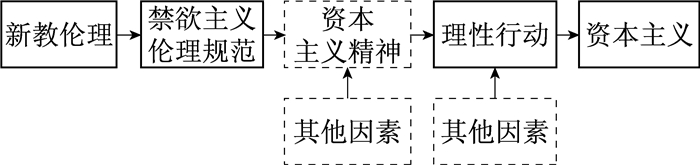

从以上一系列引文中,我们可以得到最关键的两点:一是韦伯的论述进路(如图 2所示的直观表达),从中可体察到韦伯的本意和着眼点,新教伦理和资本主义精神的亲和关系问题也只有放在这一框架中理解才有意义;二是韦伯并不认为单单是新教伦理促成了资本主义的形成,他并不否认其他各种因素对资本主义及其精神的影响。

|

图 2 |

先看第一点。图 2中,“其他因素”主要指历史上一直延续存在的世俗的经济理性行动及其精神(即未曾受到新教伦理影响。这正是王文在对韦伯“忽视了行动的先在可能”的批评中所力图强调的行动),在对“资本主义精神”产生影响的“其他因素”中还包括了受到新教伦理影响的行动(这正是王文所建构的亲和性机制中作为关联渠道的行动)。

现在来看新教伦理与资本主义精神的亲和关系。需要注意的是,图 2所建构的,是资本主义及其精神形成过程中(而非形成以后)的情形,这也正是韦伯所主要关注的。在这一情形的开始阶段,尽管从表面看,新教伦理是经由资本主义精神对行动产生影响从而促进资本主义的发展,而实际上,新教伦理是直接作用于行动的,资本主义精神作为一种理想类型建构,在这里只具有理论上的意义(因此,资本主义精神的框线用虚线表示)。资本主义的发展需要一种特定的适宜的精神气质来支撑和推动,而这种精神在当时是受排斥的,“把赚钱看作是人人都必须追求的自身目的,看作是一项职业,这种观念是与所有那些时代的伦理感情背道而驰的。这一点几乎无须证明。”(第53页)“因为它会被认为是最卑劣的贪婪,是一种完全没有自尊的心态。事实上,一切尚未卷入或尚未适应现代资本主义环境的社会群体,今天对这种思想仍抱排斥态度。”(第39页)这也就决定了它当时几乎是不能存在的,因而也就无从发挥作用。这个时候,宗教改革后的一种新教义正传播于其信徒之间。这一新教义——它要求信徒勤奋和节俭——正好与资本主义发展所需要的精神气质相契合,尽管二者的目的不同,前者的目的只是在于获得灵魂的拯救。传播于信徒间并直接影响着行为的新教伦理,无形中充当了传播和扩散资本主义精神的角色。而所谓的资本主义精神在这时是寓于新教伦理中的,或者一定程度上可以说,新教伦理中要求勤俭的那部分就是披着宗教外衣的资本主义精神。正如韦伯所指出的:“只需重读一下在本文开头引述的富兰克林的那段话,就不难看出,在本文开头被称为资本主义精神的那种态度,其根本要素与我们这里所表明的清教世俗禁欲主义的内涵并无二致,只不过它已没有宗教的基础,因为在富兰克林的时期,宗教基础已经腐朽死亡了。”(第141页)(这也正是王文据以猜测两者之间也许不可分析的一个原因,只是依他看来,“韦伯要建构的这种资本主义精神可能本身就是要包含新教伦理的”(王水雄,2001))。

既然如此,直接指出新教伦理与资本主义的关系就可以了,又何必再特地构建一个资本主义精神的理想类型呢?的确,只就当下所研究的单个事例来讲,当然可以说新教伦理直接促进了资本主义,而且只需指出这一点就足够了。但如果考虑到作者的宗教社会学研究总体思路(参见上文韦伯在“导论”中的论述及苏国勋的诠释),考虑到作者的着眼点和所要力图强调的东西,考虑到作者对他所理解的历史唯物论的态度,4考虑到一种具有某种普遍性的理论的建构需要,为什么作者要建立这个理想类型,以及为什么书名不是《新教伦理与资本主义》而是《新教伦理与资本主义精神》了就不足为奇。

对照资本主义及其精神在形成之后与新教伦理的关系的不同情形,可以更好地理解这一点。韦伯引用清教徒约翰·卫斯理的一段话:“我感到忧虑的是:无论何处,只要财富增长了,那里的宗教本质也就以同样的比例减少了……因为宗教必然产生勤俭,而勤俭又必然带来财富。但是随着财富的增长,傲慢、愤怒和对现世的一切热爱也会随之而增强。”(第137页)韦伯接着写道:“这时,寻求上帝的天国的狂热开始逐渐转变为冷静的经济德性;宗教的根慢慢枯死,让位于世俗的功利主义”,“一种特殊的资产阶级的经济伦理形成了。”(第138页)资本主义精神终于抛掉了其宗教外衣而单独发挥作用。至于新教伦理与资本主义,“事实上,资本主义制度已经不再求助于任何宗教力量的支持了。尽管时至今日我们仍能感到宗教企图对经济生活施加影响,然而这种不正当的干预已经微不足道了……”(第52页)

再看第二点。从前面引文可以看出,韦伯并未否认经济因素或理性行动对资本主义精神的作用。他说:“我们根本不打算坚持这样一种愚蠢的教条主义的论点,即资本主义精神(就上述解释的暂定意义而言)的产生仅仅是宗教改革的某些作用的结果,或甚至认为资本主义作为一种经济制度是宗教改革的造物。”(第67页)前面提到,王文对韦伯一段话的引用出自他的一条注释,在这同一条注释里,韦伯再次为自己辩护:“的确,我在这里没有论述它(指世俗的智慧和理性行动),因为在一篇关于新教伦理和资本主义精神的论文中论述这一问题是不合适的。但是我根本无意否认它的意义。” (第161页)5类似的见解在他的著作中可以找到很多。“尽管如此”,韦伯声称,“我还是多次反复地因此受到指责(第181页)”。

那么,既然韦伯并不否认王文中的关联机制的合理性(仅仅就“新教伦理通过对行为的影响从而对资本主义及其精神产生作用”的说法而言,并非认可其亲和性机制建构),并不否认其他因素对资本主义及其精神的作用;既然他充分意识到了“物质基础、社会政治组织形式和宗教改革时期流行的观念之间相互影响的极其混乱状态”,他为什么在书中仅列出和强调了其中的一种因素(宗教)呢?“问题是,如果要想详尽阐述所有这些因素,那无疑于把船只驶向无边无际的汪洋大海,因此,探讨必定是有所选择的,它只意味着研究者的兴趣所在,而不是别的。”(冯钢,1999:34-35)无疑,兴趣是决定选择的一个方面,但也只是一个方面。更重要的原因在于,物质(经济)方面的因素已经为人们所充分意识到,而在韦伯看来,具有极端重要性的文化(宗教)因素却往往被不适当地忽视了。联系韦伯所持的因果多元论(causal pluralism)的方法论立场,就可以更好地理解这一点。

因果多元论是韦伯在方法论上的重要贡献。以往的因果一元论(causal monism)认为,对一种社会现象,可以找到其惟一的先行原因。而在韦伯看来,这种单一原因,不仅是难以求得,而且不可能求得。一种社会现象的出现,不是由一个因素,而是由多个因素造成的。而且,在众多的决定因素中,我们难以评估每一个因素的重要性如何。想要在某一结果与其所有的原因之间,建构起直接、必然、且无可争议的关联,是不可能的。原因的分量轻重,只能由研究者个人作出衡量和判断。韦伯写道:“企图对一具体现象的存在全貌,在因果关系上作透彻而无遗漏的回溯,不仅在实际上办不到,而且此一企图根本就没有意义。我们只能指出某些原因,因为就这些原因而言,我们有理由去推断,在某个个案中,这些原因是某一事件的‘本质’性因素的成因。”(转引自弗洛因德,[1978]2004:80)就我们当下的论题而言,“经济伦理决非由宗教决定。人对世界的态度表面上似乎是由宗教或其他(在我们所说意义上的)‘内在’态度决定的,然而经济伦理当然具有很大程度上的自主性。特定的经济地理和历史因素在很大程度上决定了这种自主性的尺度。但是,宗教对生活行为的决定同样也是对经济伦理的一个——注意只是一个——决定因素。当然,由宗教决定的生活方式本身也深受在特定的地理、政治、社会和民族环境中起作用的经济和政治因素的影响。如果我们试图单个地论证这些因素的决定性,那么就可能会陷入迷茫,不甚了了。” (苏国勋,1988:116)在这段话中,韦伯极其清楚地表明了他的上述立场。

基于这一方法论立场,“选择性亲和”就成为韦伯理论中的一个非常重要的概念,尽管这一点往往为人所忽视。与马克思(坚持人类物质生活方式决定其他社会层面的观点)不同,韦伯认为,人类社会生活的诸层面(经济、政治、社会、文化、法律、宗教……)都是生活世界的有机组成部分,彼此之间存在着相互渗透、相互影响的关系,但是这种关系并非一种“决定”关系,不能说某一社会层面决定了其他各个层面。韦伯将这种关系称为“选择性亲和”关系,用这一源于歌德的概念取代了各种形式的——经济的、历史的、文化的、宗教的——决定论(郑戈,2001)。

总之,为了准确领悟《新教伦理》一书的主旨,一方面至少需要对韦伯的整个宗教社会学研究有所了解,以便把握其总体思路,因为,充其量“关于新教伦理的论著,只是韦伯自己所建立的宏伟理论大厦的一块基石。”(Parsons,[1930]1958)另一方面,应当对韦伯所坚持的方法论立场予以充分注意。此外,还应当对韦伯身处的社会生活场域与学术文化场域有所留意。“只使用理性分析能力而不使用同情理解的能力,就无从准确把握韦伯的论点。读韦伯的著作,有时简直就必须像读小说一样,捕捉作者内心的感觉和体验,将之融入对其思想体系的理解中。”(黄河,1999)

鉴于《新教伦理》一书的巨大影响力,王文在临近结束时补充道:“但这(亲和性和命题的虚假)并不意味着《新教伦理》这本书就没有意义了。一方面,我们从他的行文中可以感受到他作为学者的善意和谦虚——他也的确应该谦虚,以及他对于敏锐问题的把握能力;另一方面,尽管从严格的社会学学理来看,韦伯的亲和性和命题可能是虚假的,但是一旦这种理论建构在社会之中存在,并且那么闻名遐迩,就意味着它对社会发生了不可低估的作用。”(王水雄,2001)

笔者认为,这实在是个欠妥的评价。一部著述竟然不是凭借自身价值而是凭着作者的善意和谦虚获得了其主要意义,而且这样一部其主要理论建构只是一个没有意义的虚假命题的作品又竟然能够成为公认的经典名著,这实在有些匪夷所思,也有点寒碜作品的作者了。

注释:

1 初期的部分批评以及韦伯的回应参见David J. Chalcraft and Austin Harrington(2001)。需要指出的是,《新教伦理》最初分两次前后发表于1904年和1905年,之后,韦伯因应学界的回应以及自己思想的发展,对文章作了重要修改与补充,并于1920年汇成一集,作为《宗教社会学论集》的第一部出版。本文的论述以于晓等人的汉译本为基础,并参照了该汉译本所依据的帕森斯的英译本,英译以韦伯修订后的文字为底本。

2 “一种建立在宗教基础上的伦理观念只要维持了宗教规定的态度,就能产生一定的心理上的约束力(非经济性质的)。只要宗教信仰存在,这种约束力就极其有效。像阿尔贝蒂具有的那种纯粹世俗的智慧是不能控制这种约束力的。只有当这种约束力发生作用的时候,更重要的是,只有当它朝着与神学家的教义常常是完全不同的方向发生作用的时候,这种伦理观念才对生活行为,从而对经济秩序产生独立的影响。坦白地说,这才是整个文章的主旨。我没料到,这一主旨竟被彻底地忽略了。”(马克斯·韦伯,[1958]1987:160)(下文引用本书,只标注页码)。显而易见,王文曲解了“独立的影响”的意思,因为影响因素对被影响因素产生独立影响并不意味着二者必然构成因果关系。王文在引用这段话时稍做了简化,但是未曾在文章中注明出处。值得一提的是,韦伯的这条注释几乎可以单独构成一篇批评论文,在这里,韦伯卓有成效地对自己的观点进行了令人信服的辩护。针对王文的引用,下面还要提到韦伯的这条注释的内容。

3 Nelson认为这篇“前言”是理解韦伯整个研究的关键,参见David J. Chalcraft(2001),又见李猛(2001)。

4 玛丽安娜·韦伯指出:“韦伯极为钦佩卡尔·马克思的杰出工程,把探寻各种事件的经济与技术成因看作是极富成效、的确是特别具有新意的启发性原则,可以用来指导知识探索进入以往不为人知的全部领域。但是他反对把这些观念上升到世界观的高度,而且反对把物质因素绝对化、使之成为因果解释的公分母。”(玛丽安娜·韦伯,[1926]2002:381-382)

5 韦伯生前最后的讲课笔记,被整理成《社会经济史》一书,其中的不少篇幅被用来分析促成西方资本主义兴起的物质和制度方面的因素,以此对先前《新教伦理与资本主义精神》偏重于精神和心理因素的论点做了某种程度的平衡。参见顾忠华(2005:112)。

冯钢.1999.马克斯·韦伯: 文明与精神[M].杭州大学出版社.

|

弗洛因德.[1978]2004.韦伯的学术[G]//学术与政治(韦伯作品集Ⅰ).钱永祥等, 译.桂林: 广西师大出版社.

|

哈特穆特, 莱曼、罗特, 京特(编).[1993]2001.韦伯的新教伦理: 由来、根据和背景[M].阎克文, 译.沈阳: 辽宁教育出版社.

|

黄河.1999.再论'韦伯命题'[J].香港: 中国社会科学季刊(夏季号).

|

李猛.2002.除魔的世界与禁欲者的守护神: 韦伯社会理论中的'英国法'问题[G]//韦伯: 法律与价值.上海人民出版社.

|

苏国勋.1988.理性化及其限制——韦伯思想引论[M].上海人民出版社.

|

王水雄.2001.亲和性机制或"虚假"命题——新教伦理与资本主义精神的逻辑缺憾[J].社会学研究(2). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200102004.htm

|

韦伯.马克斯, [1958]1987.新教伦理与资本主义精神[M].于晓, 陈维纲, 等, 译.北京: 三联书店.

|

——.[1919]2004.学术与政治(韦伯作品集Ⅰ)[G].钱永祥, 等, 译.桂林: 广西师范大学出版社.

|

韦伯, 玛丽安娜.[1926]2002.马克斯·韦伯传[M].阎克文, 等, 译.南京: 江苏人民出版社.

|

郑戈.2001.韦伯论西方法律的独特性[G]//韦伯: 法律与价值.上海人民出版社.

|

Chalcraft. David J. 2001. "Introduction." The Protestant Ethic Debate: Max Weber's Replies to His Critecs, 1907-1910.Edited by David J.Chalcraft and Austin Harrington, Translated by Austin Harrington and Mary Shields. Liverpool University Press.

|

Parsons, Talcott.[1930]1958. "Translator'Preface, in Weber, Max." The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons.New York: Charles Scribner's Sons.

|

——. 1958. "Preface to New Edition, in Weber, Max." The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons.New York: Charles Scribner's Sons.

|

Weber, Max.1958. The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons.New York: Scribner.

|

——.[1910]2001. "Weber's Second Reply to Rachfahl. "The Protestant Ethic Debate: Max Weber's Replies to his Critics, 1907-1910. Edited by David J.Chalcraft and Austin Harrington. Translated by Austin Harrington and Mary Shields. Liverpool University Press.

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27