以进城务工农民为主体的人口大规模流动和迁移是中国由农业社会走向工业社会,由计划经济体制走向市场经济体制过程中的必然现象。值得注意的是,一方面,流动人口1满足了城市经济快速增长对劳动力的需求,成为城市经济增长的重要支撑力量;另一方面,流动人口又降低了城市劳动人口的结构水平,在一定程度上成为制约城市产业结构升级的重要因素。本文认为,流动人口的作用是第一位的,负面影响是第二位的,在充分肯定农民进城务工的积极意义的基础上,准确衡量流动人口对城市发展作出的贡献和带来的负面影响,也成为城市政府制定外来人口政策所必须面临的重要问题。目前,学术界对于流动人口的研究还主要集中在对流动人口子女教育、计划生育、犯罪、疾病防治、住房、权益保障和城市化等方面的探讨与分析上,而较少有文献对流动人口与城市产业结构升级之间的关系进行研究,相关的研究也只是停留在简单感性的文字陈述阶段,缺乏可信性与说服力。因此,本文通过定量分析来明晰流动人口与城市产业结构升级之间的关系,重点探讨流动人口对城市产业结构升级的影响,为城市政府决策和相关学者的理论研究提供一个初步的框架。

一、流动人口对城市人口结构水平影响的实证分析 (一) 人口结构水平及其测度人口结构是人口的构成与比例关系,它可以分为三大类:一是人口的自然结构,主要包括人口的年龄与性别结构、人口种族结构等;二是人口的社会-经济结构,主要包括人口的阶级结构、民族结构、职业结构、教育结构和宗教结构等;三是人口的地域结构,主要包括人口城乡结构、人口政区或自然区结构等。本文主要研究与产业结构关系密切的人口教育结构,确切地说,本文中人口结构指的是从业人口的教育结构。

人口结构水平是对人口结构由低级向高级演变程度的一种衡量,通过将人口结构水平综合化为一项定量指标,来表明特定国家或地区人口结构的高度。由于人口教育结构在较大程度上与人力资本的概念较为接近,本研究借鉴人力资本度量的相关理论,以劳动力受教育程度来描述人口结构水平,建立人口结构水平测度模型。具体模型如下:

| $ {R_t} = \mathop \sum \limits_{i = 1}^7 R{E_{it}} \cdot {r_i} $ | (1) |

其中,Rt是人口结构水平;REit为t年第i学历水平的劳动力数量;ri为第i学历水平的受教育年限。i= 1、2、3、4、5、6、7分别表示文盲半文盲、小学、初中、高中、大学专科、大学本科、研究生学历,其受教育年数分别为2、6、9、12、15、16和19年。

根据我们对相关城市统计数据的了解,在流动人口受教育水平的统计上,一般只分初中及以下、中专和高中、大专及以上三个层次,因此,本研究根据此数据口径,在应用中将公式1简化为公式2:

| $ {R_t} = \mathop \sum \limits_{i = 1}^3 R{E_{it}} \cdot {r_i} $ | (2) |

i=1、2、3分别表示初中及以下、中专和高中、大专及以上三类学历。按照目前小学5-6年、初中3年、高中3年、大学专科3年、大学本科4年、研究生学历2.5-3年的学制情况,结合本研究的需要,设定初中及以下为7年[34.46%×9+36.73%×6+5.85%×2],2中专和高中为12年,大专及以上文化受教育年限为15.5年[(15+16)/2]。

(二) 宁波市本地人口结构水平的实证分析由于从业人员的受教育水平并未成为一项统计常量,我们难以在统计年鉴或其他政府资料中获知历年宁波市本地的在业人员受教育水平情况,而只能在人口普查或1%人口抽样调查的资料中获取特定年份的数据。我们采用了通过将人口普查资料与历年宁波市教育统计数据相结合的方式,推导出宁波市本地从业人员历年受教育水平情况。根据宁波市教育机构的现状,我们进行了以下推导:3

Xn=X0+n年大学毕业生数+n年成人高校毕业生数-n年56周岁及以上具有大学文化程度的人口+ n年宁波人口净流入;

Yn=Y0+n年高中毕业生数×从业率+n年中专、技校、职高毕业生数+n年成人中等学校和技校毕业生数-n年成人高校毕业生数-n年56周岁及以上具有中等文化程度的人口;

Zn=Z0+n年小学毕业生数×从业率+n年初中毕业生数×从业率-n年成人中等学校和技校毕业生数-n年56周岁及以上初中及以下文化程度的人口;

其中,Xn、Yn、Zn分别代表宁波市n年份具有大专及以上、中专和高中、初中及以下受教育程度的从业人员数,X0、Y0、Z0分别代表宁波市1990年具有大专及以上、中专和高中、初中及以下受教育程度的从业人员数,推导结果见表 1。4

| 表 1 宁波市本地人口结构水平 |

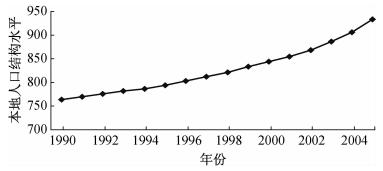

在此基础上根据公式2,计算得出各年份宁波本地人口结构水平(见表 1和图 1)。

|

图 1 1990-2005年宁波市本地人口结构水平 |

可以看出,宁波市本地人口结构水平在1990年到2005年的16年间,经历了一个平稳上升的过程,但总体而言,增长比较缓慢,年均增长率只有1.34%。尽管如此,高等学历水平还是有了显著的提高,年均增长率达到了13.78%。

(三) 流动人口对宁波市人口结构水平的影响近年来,宁波市流动人口增长迅猛,短短11年间,宁波市流动人口已经从1995年的27.5万增长到2005年的约245万,年均增长率达到了24.7%。根据宁波市政府有关部门提供的数据材料,我们对宁波市流动人口结构水平进行相应的测算,5得到宁波市流动人口结构水平(见表 2和表 3)。

| 表 2 2002-2005年宁波市流动人口结构水平 |

| 表 3 1990-2001年宁波市流动人口结构水平的推测 |

| 表 4 流动人口对宁波城市人口结构水平的影响 |

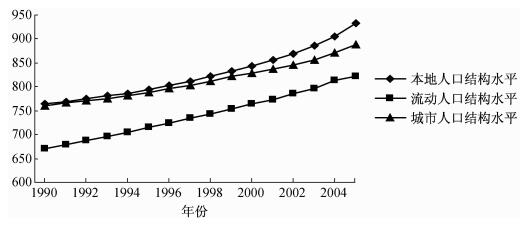

我们从图 2的人口结构水平曲线可以看出,流动人口拉低了城市人口结构水平曲线,在2000年以后表现尤为明显。我们注意到,上世纪90年代初流动人口对城市人口水平并没有产生明显的影响,这主要是由于90年代初宁波市的流动人口比例过低(1995年以前流动人口数量占城市全部从业人员数的比例不到5.78%),难以对城市人口水平产生显著的影响。1995年,特别是近5年来以来,随着流动人口比例的迅速提高,流动人口对宁波市城市人口结构水平的影响越来越大,其对城市人口结构水平的拉低效应也越来越显著。

|

图 2 宁波市城市人口结构水平曲线 |

产业结构是各产业之间的联系和比例关系。产业结构演进具有一定的规律性,一般表现为不断地由低级向高级变动,向产业结构的高度化、合理化发展,具体表现在四个方面:第一,产业结构顺着第一、二、三产业占优势地位递进的方向演进;第二,产业结构沿着劳动密集型产业、资本密集型产业、技术(知识)密集型产业分别占优势地位递进的方向演进;第三,产业结构顺着低附加值产业向高附加值产业的方向演进;第四,产业结构顺着低加工度产业占优势地位向高加工度产业占优势地位方向演进。

产业结构水平是对产业结构由低级向高级演变程度的一种衡量,通过将产业结构水平综合化为一项定量指标,以此来表明该国家或地区产业结构的高度。对于产业结构水平的测度,国内外的众多学者从不同角度进行了研究,并形成了大量的研究成果。

我们认为,衡量一个经济系统的产业结构水平,需要对不同产业的技术特征、要素消耗特征、资本结构特征、产品价值构成等进行综合评价,确定个别产业水平,在此基础上对产业结构水平进行评价。如何较为准确地计算出个别产业水平值,是测度特定国家或地区产业结构水平的关键。我们还认为,产业结构演进是伴随着分工与专业化水平的不断提高而持续进行的,分工与专业化是产业结构演进的决定性因素。分工是指人类根据自身生存和发展的需要,不断扩展其特有劳动行为的外在形式,并对劳动行为按种和类的不同进行细分的过程,在这个过程中形成了社会的不同部门和各部门内部不同的单位,形成了不同的产业和产业结构。专业化是与社会分工共生的经济社会现象,它是指个人或群体按照分工的要求,专门从事某一类或某一环节的劳动,以提高劳动效率的过程。专业化与分工是同一事物的两个方面,分工离不开专业化,专业化离不开分工。劳动生产率提高是分工与专业化的必然结果,是分工与专业化水平的集中体现,因此也是产业水平的集中体现。

假设一个产业结构系统由n个产业部门组成,hi表示第i个产业部门的产业水平值,ki为第i个产业部门在整个产业结构系统产出中所占的比例,则这个产业结构系统的产业结构水平H为:

| $ H = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n {k_i}{h_i}\;\;\;\;\;n = 1, 2, \mathit{\Lambda }n $ | (3) |

由于劳动生产率是产业水平的集中体现,本研究采用劳动生产率来作为产业水平值hi的衡量指标,hi=pi/li,其中,pi为i产业的产值;li为i产业的从业人员数,它是指从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员,代表了该产业的劳动投入;pi/li为i产业的劳动生产率,则产业结构水平H为:

| $ H = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n {k_i} \cdot \frac{{{p_i}}}{{{l_i}}}\;\;\;\;\;n = 1, 2, \mathit{\Lambda }n $ | (4) |

由于在实证研究中,发现各个产业的劳动生产率存在巨大的差别,低劳动生产率产业的变化容易被高劳动生产率产业所掩盖。因此,本研究对公式4式作了进一步修正,在不对其曲线变化趋势产生本质影响的前提下,对劳动生产率加以开方处理,以提高水平变化的敏感性,可得:

| $ H = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n {k_i} \cdot \sqrt {{p_i}/{l_i}} \;\;\;\;\;n = 1, 2, \mathit{\Lambda }n $ | (5) |

式中,

本研究中,产业结构数据主要是利用历年统计年鉴和统计公报并通过计算得到,在时间跨度上,我们采用了1990-2005年的数据,相关数据(如GDP)历年有调整的,本研究均以最新统计年鉴为准,以保证数据资料的统一性和继承性。我们用k1、k2、k3分别代表第一、第二、第三产业在生产总值中的比例,用L1、L2、L3分别代表第一、第二、第三产业的产业水平系数,用M1、M2、M3分别代表第一、第二、第三产业对产业结构水平的贡献度。相关数据和计算结果见表 5。

| 表 5 1990-2005宁波市产业结构水平 |

众多国内外学者研究的成果表明,产业结构的升级总是伴随着三次产业比例的调整,一个典型的特征是第三产业比例的上升。鉴于此,本研究将人口结构水平与第三产业比例作为自变量,将产业结构水平作因变量,采用宁波市的相关数据,运用多元回归分析对人口结构水平与产业结构水平关系进行研究。根据上述假设,建立模型:

| $ H = \alpha + {\beta _1}R + {\beta _2}k + U $ | (6) |

其中:H为产业结构水平;R、k分别代表人口结构水平和第三产业比例;U为误差项,α、β为待估参数。

| $ \begin{array}{l} H = 888.87 + 1.179R + 2.89k\\ \;\;\;\;\;\;\; - 9.399\;\;\;7.071\;\;\;2.031\\ {R_2} = 0.973, F = 230.01, VIF = 5.734 \end{array} $ | (7) |

即:产业结构水平=-888.87+1.179×人口结构水平+2.89×第三产业比例。

公式4式表明:人口结构水平与产业结构水平存在正相关的关系,人口结构水平上升1,就能使产业结构水平上升1.179。

进一步,我们对H、R、k三个变量分别取自然对数,得到三列新数据lnH、lnR、lnk,再利用它们在SPSS上进行线性回归得到模型:

| $ \begin{array}{l} \ln H = - 32.916 + 5.12\ln R + 1.045\ln k\\ \;\;\;\;\;\;\;\; - 4.549\;\;\;4.052\;\;\;2.549\\ \;\;\;\;\;\;F = 91.238, {\rm{VIF}} = 4.440 \end{array} $ |

几项主要的参数表明,模型具有较好的拟合性。从该模型方法中我们可以更加直观地看出,人口结构水平上升1%,就能使产业结构水平提高5.12%,这充分地说明了人口结构水平对于产业升级的重要影响。

(三) 流动人口对宁波产业结构升级的影响从拟合模型中我们已经发现,城市人口结构水平与产业结构水平呈正相关的关系,这也就意味着,人口结构水平的下降或上升速度减慢将会导致产业结构水平降低或升级缓慢。

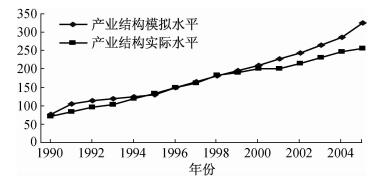

在图 3中,我们假设流动人口具有与本地人口相同的受教育水平,并在此前提下对产业结构水平进行了模拟,结果发现:在这种假设条件下,城市产业结构水平模拟值在后期要明显高于实际值,并表现出差距日益增大的趋势。它说明,流动人口对产业结构升级有着明显的抑制作用,而且这种影响随着流动人口数的增加而不断增强。

|

图 3 假设流动人口具有与本地人口相同受教育水平时对产业结构水平的模拟 |

通过宁波市流动人口对城市结构升级影响的实证分析,我们得到了两个基本结论。第一,城市人口结构与产业结构具有相互反映与相互影响的特点。一方面,城市人口结构是特定时期城市产业结构的反映,不同的产业结构需要不同的劳动力结构,因而间接决定了人口结构;另一方面,产业结构又是特定人口结构的反映,人口结构通过影响消费需求结构和劳动力供给结构决定了各行业的规模、效率和质量,从而决定产业结构水平。实证分析表明,人口结构水平每上升1%,就能使产业结构水平提高5.12%。

第二,流动人口的增加拉低了城市人口结构水平曲线,延缓了城市人口结构水平的提升,从而通过人口结构对城市产业结构的升级产生抑制影响,而且这种影响随着流动人口数的增加而不断增强。对此,我们的解释是:流动人口产生的资本替代效应削弱了企业创新动力,流动人口知识、技术、技能积累不足制约了企业技术进步,流动人口消费能力偏低维持了城市低端产业的生存空间,三方面的共同作用抑制了城市产业结构的升级。

(一) 流动人口产生的资本替代效应削弱了企业创新动力流动人口的大量涌入,其直接结果就是导致流入地城市劳动力市场供给的迅速增长。按照劳动力市场的供求理论,劳动力供给的短期大量增加必然会导致劳动力价格或工资水平的下降。工资水平的大幅下降或保持在一个较低水平又将诱使企业雇用更多低廉劳动力来替代对设备、技术等生产要素的投入,从而降低了资本有机构成。短期内企业会因劳动力成本的降低而获得超额利润,但从长期来看,过低的资本有机构成会制约企业劳动生产率的提高,特别是会削弱企业开发产品、改善工艺、引进技术、更新设备、增强管理等创新动力,将使企业发展失去后劲。进一步,由于企业创新动力的下降,使企业满足于维持低水平的生产,这又将增加用高新技术改造传统产业的难度,增加发展高新技术产业的难度,从而抑制了产业结构的优化和升级。

(二) 流动人口知识、技术、技能积累不足制约了企业技术进步增强企业自主创新能力是促进技术进步、提高资源利用率,进而优化产业结构的根本途径。企业自主创新的主体是企业员工,企业自主创新能力体现在企业的每一个员工身上。流动人口大部分都是文化程度较低、技能不突出的传统务农人员,缺少进行创新的知识、技术、技能、经验等方面的积累。进入企业后,一方面大部分流动人口只能从事简单的体力劳动,对企业产品、技术、工艺、管理等方面的创新活动难以提供有效的智力支持,降低了企业平均创新能力;另一方面,流动人口对创新成果的理解、掌握、应用比较困难,企业实施创新成果需要的时间更长、需要的经费更多,增加了企业创新成果的应用成本,降低了企业创新成果的利用效率,两方面的共同作用制约了企业创新水平的提高,影响了产业的技术进步,抑制了产业结构的优化和升级。

(三) 流动人口消费能力偏低维持了城市低端产业的生存空间消费结构是决定产业结构的另一个重要因素,消费者的消费偏好或倾向通过市场需求表现出来,引导商品生产和资源配置方向,从而影响和决定产业结构的形成和发展。流动人口的收入水平一般都较低,社会保障也不足,家庭负担又较重,因此他们的消费能力、消费水平都明显低于市民。流动人口进城,特别是流动人口在城市人口中比例的不断增加(如宁波外来人口已达到总人口的1/3),迅速提高了低档产品的需求比例,明显改变了城市消费结构,降低了市场需求水平。同时,大批流动人口进城,又拉低了城市劳动力平均工资水平,削弱了城市劳动人口的平均消费能力,也降低了市场需求水平。市场需求水平的降低维持了城市低端产业的生存空间,阻碍了城市落后产业的转移和淘汰,从而抑制了产业结构升级。

注释:

1 如无特别说明,本文中流动人口专指户口不在本地的外来农民工。

2 此处比例的计算数据源自于两次人口普查中关于初中、小学和文盲比例的统计。

3 本推导方法有5个假定:(1)统一规定55周岁为退休年龄,到达退休年龄后即不再参加工作;(2)假定宁波市每年的净迁入人员(不包括流动人口)受教育程度均达到大专及以上的水平;(3)假定从业人员在1990-2000年间一直处于正常状态,没有发生伤残或死亡;(4)假定1990年宁波市第四次人口普查中关于从业人口受教育水平的数据等同于宁波市户籍从业人员受教育水平的数据;(5)忽略中专和职高升入大专或大学就读的人数,忽略从军及退伍的人数。

4 为评估推算数据的质量,我们以2000年数据作为检验。根据测算,2000年宁波市大专及以上从业人员数为17.58万人,而在2000年第五次人口普查的数据中,大专及以上受教育程度人口数量为20.58万人。由于人口普查对受教育程度的统计包括了在校生(2.59万人)、退休人员(1.61万人)及具有大学文化程度死亡人数(0.79万人),可算出在业人员为17.17万人。我们发现,两者实际相差0.41万人,误差率仅为2.39%,可以认为推测结果可信。

5 由于宁波市流动人口主要来源省份在全国属于中等发展水平,因此,本研究假定宁波市流动人口文化素质的变化也从属于全国的平均水平。根据何燕(2004)的研究,中国1990-2002年人均受教育年限基本服从线性分布,在此,本研究假定宁波流动人口的人均受教育年限也服从线性规律。

结合现有关于宁波市流动人口的数据,已知2002-2005年宁波市流动人口结构水平的平均变化率为1.53%,以此为基础对1990-2002年宁波市流动人口的结构水平进行推算。考虑到2000全国高校进行了大规模的扩招,使得近年来一部分地区人口结构水平有了较大的提升。以宁波市为例,1990-1999年其人口结构水平年均提高1.0%,而在2000-2005年期间,年均提高达到了2.04%,为前一时期的两倍还多。但在全国的资料上,并没有这种明显的变化,人口结构水平上升的较为稳定。其中原因主要是全国人口基数庞大,高学历的增量在巨大的基数和新增劳动力数量的双重作用下,表现并不明显。而宁波市作为经济发达地区,高校的迅速发展和外地人才的涌入,使得其人口结构水平在短时期内有了较大的提升。

基于以上分析,根据流动人口来源地广的特点,我们采用在2000-2001年期间按人口结构水平1.53%的水平递增,1990-1999年则采用宁波市与全国水平的加权算术平均值,即按1.32%的水平变化。具体权数的确定根据宁波市2002-2005年流动人口结构水平的变化(12.2)与全国从业人员结构水平的变化(5.42)的数值而定,分别为1.53/(1.53+0.32)=0.827和0.32/(1.53+0.32)=0.173,最后对其进行加权求和0.827×1.53%+0.173×0.32%=1.32%。

白雪梅, 赵松山. 1995.浅议地区间产业结构差异的测度指标[J].江苏统计(12). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JSTJ512.008.htm

|

陈广洲、李传军. 2005.投影法在城市产业结构评价中的应用探讨[J].技术经济(7).

|

陈静、叶文振. 2003.产业结构优化水平的度量及其影响因素分析[J].中共福建省委党校学报(1).

|

程如轩. 2001.产业结构优化升级统计指标初探[J].中国统计(7). http://www.cqvip.com/qk/96474X/200107/5316851.html

|

何燕. 2004.人力资本提升在产业结构升级中的作用[D].武汉理工大学. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y674173

|

靖学青. 2005.产业结构高级化与经济增长对长三角地区的实证分析[J].南通大学学报(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NTSX200503009.htm

|

伦蕊. 2005.工业产业结构高度化水平的基本测评[J].江苏社会科学(2). http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=15158375

|

马涛等. 2004.新型工业化的区域产业结构优化升级测度指标体系研究[J].燕山大学学报(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DBZX200403021.htm

|

潘文卿、陈水源. 1994.产业结构高度化与合理化水平的定量测算[J].开发研究(1).

|

苏静. 2005.人力资本扩展推动产业结构升级的机制分析[J].煤矿现代化(1). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=mkxdh200501002

|

杨黎源. 2006-10-22.宁波市外来农民工的劳动状况调查[OL]. http://www.sociology.cass.cn.

|

张志强. 2001.我国人口素质水平的统计分析[J].山西财经大学学报(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SXCJ200102035.htm

|

周昌林. 2005.第三方物流组织——理论与应用[M].北京: 经济管理出版社.

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27