在人口老龄化、高龄化和女性化的发展进程中,老年人口的日常生活和照料问题将是影响社会稳定、社会和谐与社会发展的潜在的重要问题之一。当我国的人口老龄化还处于较低水平的时候,王梅和夏传玲(1994)就曾经指出,老有所医的问题将会是影响老年人生活状况和家庭养老负担的最重要问题之一,并呼吁加强这方面的研究力度。

一、老年照料的角色介入模型在过去的十多年中,老年人的照料问题一直是经验调查研究关注的主题之一。陈成文(1998)对湖南农村的调查表明,在1,000名被调查的农村老年人中,不需要日常生活照料的老年人占84.5%,依靠子女照料的占10.2%,依靠配偶照料的占5.0%,依靠亲友照料的占0.1%,依靠邻居照料的占0.1%,依靠社会照料的占0.1%。这一调查显示,对于农村老年人的生活照料而言,子女、配偶、亲友、邻居和社会分别是最主要的照料者。

周云(2001)博士利用“1998年中国高龄老人健康长寿基础调查”的数据分析表明,照料有病老人的主力仍是家庭成员,主要照料者依次是“子女及其配偶”(78%)、“老年人配偶”(11%)和“社会服务”(6%)。在主要照料者的排序上,周云博士发现,城乡之间是一致的,但比例不同。“城镇生病的高龄老人比农村的更少依赖子女而更多依靠本人的配偶和社会服务;依靠社会服务的比例比农村的高出4倍多……城镇男性有病老人依靠配偶的比例比农村同类比例高出12个百分点,较城镇女性有病老人的相同比例更高出26个百分点。”而且,周云博士认为,不同性别的老年人的照料者角色构成有所不同,男性高龄老年人更依赖其配偶,女性高龄老年人则更依赖其子女。

许传新和陈国华(2002)对“湖北省武汉市552个老年人的生活照料网络的调查”表明,正式照料者所覆盖的老年人群占15.4%,非正式照料者所覆盖的老年人群占92.4%,还有4.7%的老年人在正式和非正式照料网络的覆盖之外。与其他调查不同的是,在这个调查中,从覆盖面上来看,照料者的次序分别是儿子(53.8%)、女儿(53.4%)、配偶(51.8%)、儿媳(40.2%)、女婿(21.2%)、朋友(7.1%)、其他亲属(6.5%)和保姆(2.9%)。许传新和陈国华(2005)引用王来华等(2000)的观点解释这一现象,认为儿媳和女婿在照料者顺序中较低的顺位,是因为“一是他们对照顾老年人的投入并不被寄予很高的期望;二是他们都清楚自己的地位,这种地位一般都不是一种照顾者的主体地位,而是一种附属地位,干一些‘拾遗补缺’的事情,同时也是一种不负主要责任的地位。”

唐美玲(2005)于2004年在江苏南部四个城市对643个成年被访者的调查1表明,当老年父母的年龄增大时,其子女提供日常照料的概率也加大,在45岁以下的被调查者当中,有61.0%的人在其父母生病时提供照料,而在45岁-59岁之间的被调查者当中,却有72.3%的人在父母生病时提供照料,60岁以上被访者当中,则有85.7%的人在父母生病时提供照料,同时,他们在生病时得到子女照料的比例为63.7%。

上述这些调查,尽管规模、时间和地点各不相同,但它们均显示出,就老年人的日常生活照料而言,老年人对配偶和子女角色的相对倚重,而社会化照料服务却相对滞后。为什么会出现这种状况呢?不同的学者给出了不同的答案,而且,学术界也没有一个主流共识存在。

例如,唐美玲(2005)的调查表明,子女对父母的经济支持与自己的兄弟姐妹数量有弱相关关系(r=0.192),兄弟姐妹数量越多,对父母的经济支持越多。她进一步认为,这一现象是父母年龄和同辈监督共同作用的结果:“这可能一方面与父辈的年龄有关,兄弟姐妹数量多的父母的年龄较大;另一方面兄弟姐妹越多越容易形成一种互相监督的孝敬父母的风气,如果其中有人不孝敬父母,会受到其他人的不满与责备。”但是,就日常照料而言,唐美玲却认为:“对于父母生病时的照顾,不因兄弟姐妹的数量和父母居住方式的不同而存在差异(p=0.207,p=0.605)。”但遗憾的是,她没有给出具体的数据来支持这一论点。

大多数的经验研究均表明,子女数和居住方式会影响子女对老年人的日常照料(黄润龙,2005)。国内外研究表明,有许多因素会影响到家庭对老年人的日常照料,这些因素包括(1)性别角色的传统定义(Horowitz 1985);(2)与性别关联的社会和道德价值(例如,责任、义务和奉献) (Brody & Schoonover,1986;Pratt,Schmall & Wright,1987;Finley,Roberts & Banahan,1988);(3)照料者的年龄;(4)婚姻状况;(5)排行;(6)是否有幼儿(Stoller,1983);(7)照料者和被照料者之间的情感纽带(Brody & Schoonover,1986;Finley et al., 1988);(8)被照料者的体力和智力下降的程度;(9)照料者的教育程度;(10)社会阶级;(11)经济资源;(12)社会经济地位;(13)照料者的可近度(Horowitz, 1985, Matthews & Rosner, 1988, 张恺悌、伊密、夏传玲,1996);(14)地理距离;(15)缺乏其他替代方案;(16)照料者的健康状况;(17)被照料者的经济状况;(18)既往的照料关系(Robinson & Thurnher,1979)。

有些因素可能随不同照料角色而异,例如,儿媳介入照料的动机不是基于亲情和互惠,而更多地是出于对丈夫的责任(Brody,1990),或者是因为没有其他出路而不得不做(Merrill,1993)以及对性别角色规范的内化、在婚姻中缺乏权力以及社区压力(Guberman,1999)。

除了上述个体层次上的因素之外,影响老年人日常照料的因素还存在宏观方面的结构和文化因素。例如,除了家庭成员之外,政府、市场和社区也是英国老年人照料的主要角色(Sin,2006)。我们一般把家庭和亲友所构成的照料者网络称之为“非正式照料”,而由政府、市场和社区所构成的照料者网络,称之为“正式照料”网络。这样,在宏观方面,(19)正式照料是否存在?(20)它们和非正式照料之间的关系(挤出还是挤入效应)(张恺悌,等,1996)?在文化上,是否存在一个(21)“责任伦理”,规定照料责任的层序,以此来界定谁是最适合的照料者(杨善华、贺常梅,2004)。宏观的人口政策,特别是生育政策,也会对潜在照料者的数量造成影响(郭志刚、刘金塘、宋健,2002)。这些宏观因素均会影响不同照料角色介入老年人日常照料的概率和程度。

而且,对一种照料形式的(22)经历、(23)期望,会影响人们对其他照料来源的理解、期望和经历。例如,在英国的亚裔移民当中,对家庭的期望和对政府的期望同时共存,但对各种社会服务的种类和覆盖面的了解却明显不足;相反,白人对政府的期望很高,对家庭的期望高低并不影响这一期望,但他们对各种社会服务的了解较多(Sin,2006)。

最后,人们用以评价这两类不同的照料体系所采用的标准也不同。平等、覆盖面和质量是我们考察正式照料的标准,但在讨论非正式照料时,我们关注的却是不同的问题,如孝道(同上)。

上述调查和研究并没有涉及下列问题:不同的照料角色,介入老年人日常照料的因素,有可能是不同的,一个例外是许传新和陈国华的研究。他们用对五个独立的对数概率模型分别拟合了影响“配偶”、“子女”、“儿媳/女婿”、“其他亲属”和“正式照料”等角色介入老年人照料的因素,结果显示,不同角色的影响因素有显著不同。其中,影响配偶介入的显著因素是“再婚”、“与配偶同住”和“与子女同住”,这三个因素显著提高配偶介入老年人照料的概率。

影响“子女”介入的因素分别是“再婚”、“与配偶同住”、“与子女同住”、“子女数”和父母的健康状况“一般”,其中,“再婚”、“与配偶同住”和健康状况是减少子女介入概率的因素,“与子女同住”和“子女数”是促进子女介入概率的因素。

影响“儿媳/女婿”介入的因素包括老年人的“性别”、“在婚”、“年龄”、“与配偶同住”、“与子女同住”、“子女数”和父母的健康状况“一般”,由此可见,所有影响子女介入概率的因素,同样也出现在影响儿媳女婿的介入因素中,而且,效应的方向相同。除此之外,老年人的性别和年龄也是重要的影响因素。

影响“其他亲属”介入的因素包括老年人的“性别”、“再婚”、“年龄”、“党员”、“子女数”,影响“正式照料”介入的因素包括老年人的“再婚”、“单独居住”、“与配偶同住”、“与子女同住”和“子女数”(许传新、陈国华,2005)。

在这项研究中,许传新和陈国华所考察的因素大体可以分为三个方面:一是和照料需求相关的方面,包括老年人年龄和健康状况;二是与居住格局相关的变量,包括“单独居住”和“与子女同住”;三是和照料者有关的变量,包括“再婚”和“与配偶同住”2 (这两个变量反映的是配偶的状况)、子女数等。不过,这一调查分析虽然给我们了解照料任务的角色分配提供了十分重要的信息,而且区分了正式照料和非正式照料的不同,但是,他们的分析并没有区分老年人是否具有照料需求,也没有明确日常照料发生的时间范围,在应用对数概率模型时,也没有考虑到不同角色之间的照料介入概率之间的关联,从分析技术上讲,即没有考虑这五个对数概率模型之间的残差项之间的关联。

实际上,这三个方面是老年人照料的三个过程。首先,影响老年人日常照料需求的因素与供给的因素是不同的。例如,夏传玲(2002)应用泊松回归模型和负二项回归模型,拟合“1992年中国城乡老年人供养体系调查”的调查数据,结果表明,年龄、性别、健康状况、慢性病和保健行为是影响老年人护理需求的显著因素。

其次,与经济供养不同的是,日常照料是一个依赖于社会互动的过程,空间因素是决定照料者和被照料者之间行为的重要因素。夏传玲(1995)用“社会可近度”和“地理可近度”两个概念,前者以社会交往频率为指标,后者以居住格局为指标,应用线性回归模型来拟合北京市中年人的照料行为,结果显示,社会可近度和地理可近度均是影响照料行为的显著因素。

第三,向老年人提供照料的行为,更多取决于照料者的特征,而不是被照料者本身的属性。此时,日常照料需求已经形成,由谁来承担这些照料任务,则取决于不同照料者角色自己的特点以及不同照料者角色之间的互动。同时,正如医学社会学的研究所表明的那样,照料者的存在与否,也会刺激照料需求的形成,即日常照料的需求和供给方面之间并不遵循简单的价格供给规律(Mahar,2006)。

从这三个方面看来,在研究老年人日常照料的大多数研究中,我们更多的是关注各种具有统计上显著效应的变量,并没有指明造成这些变量具有统计上显著效应的机制,即没有一个实质性的理论,用来揭示不同角色对老年人照料的介入概率和程度的内在原因。就这个问题而言,有两个理论和我们这里所关注的问题最相关:一是依恋行为模型(Cicireli,1983);二是动机拥挤论(Frey & Jegen,2001)。

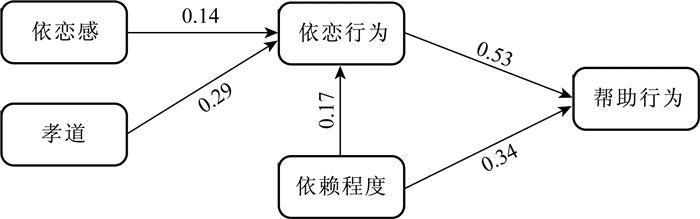

Cicirelli在其帮助行为的路径模型中指出,子女帮助老年父母的主要因素是依恋行为(attachment behavior),以居住远近、探望频率和通电话的频率为指标3。而依恋行为则受到依恋感,即心理上的亲近感和孝道责任感(Seelbach & Sauer,1977)的影响,而老年人的依赖程度则同时影响依恋行为和目前的帮助行为,这一路径模型如图 1所示(Cicirelli,1983):

|

资料来源:依据Cicireli(1983)文中图 2简化 图 1 Cicirelli的依恋行为模型 |

|

图 2 动机拥挤理论 |

心理学家发现,奖励,特别是货币奖励,会降低个人的内源动机4。这一现象最初是由Titmuss(1970)在研究献血行为时发现的。他指出,卖血现象的存在将损害献血的社会价值,从而降低个人无偿献血的意愿。同时,心理学家也在实验中发现,在特定条件下,外部奖励会挫伤个人的内在积极性。这一效应被冠以不同名称,如“过度合理化假说”(Lepper,Greene & Nisbett,1973)、“奖励的隐含成本”(Lepper & Greene,1978)和“行贿效应”(Deci,1975),最近则被称之为“认知评估论”(Deci,Koestner & Ryan,1999)。Jordan(1986)的经验研究支持认知评估论,他对一个政府的工作激励项目的研究表明,和绩效挂钩的奖励会中度降低参与者的内源动机,相反,和绩效不挂钩的奖励则会增加个人的内源动机。在存在挤出效应的地方,增加经济激励,不仅不会增加供给,反而会降低供给,经济学中的价格机制(基于相对价格效应)失灵。当非经济性质的社会关系转换为纯粹基于货币的社会关系时,也就是,当用货币媒介替代原来的媒介来调节社会关系时,结果是一个低效甚至失灵的经济系统。

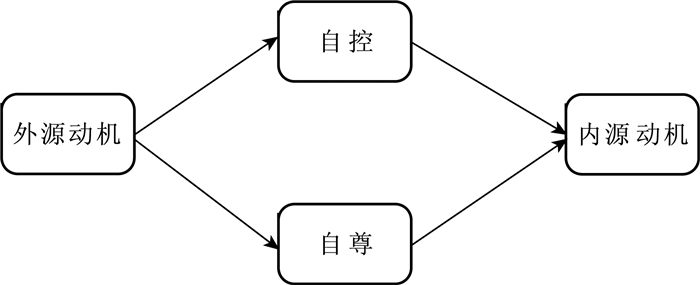

Frey和Jegen(2001)提出内源动机和外源动机之间关系是拥挤关系,这一理论被称之为“动机拥挤论”。当外源动机降低内源动机时,我们称之为“挤出效应”;当外源动机提升内源动机时,我们称之为“挤入效应”。外源动机通过影响个人的自控和自尊,进而影响个人的内源动机。当外源动机把行为控制从个人的内控转移到外部控制时,使得个人产生挫折感,则产生挤出效应。当外源动机支持个人的自控和自尊时,则产生挤入效应。

个人对任务的期待性和奖励的形式是影响动机拥挤效应的两个重要因素。在简单的任务情形下,个人的内源动机不存在,则不可能出现挤出效应。在具有内在奖励的任务情形下,个人的内源动机存在,引入外源动机后,是否出现挤出效应则取决于奖励形式:有形奖励对内源动机具有负面效应,言语奖励对内源动机具有正面效应。当外源动机和任务行为脱钩,或者任务不是令人期待的时候,有形奖励不会挤出内源动机(Deci et al., 1999)。

对于照料而言,亲情、孝道和慈善动机,均属于内源动机,而互惠、交换、社会工作等原则则属于外源动机。按照动机拥挤理论的阐释,对于家庭成员而言,出于亲情和孝道,家庭成员对老年人的照料属于内源动机,但引入社会服务介入老年人的日常照料之后,家庭成员的照料行为是否会发生挤出效应?

社会服务和家庭养老之间的关系,被概括为“拥挤效应”(crowding effect)。这一效应的最初表述出现在现代化理论中,这一理论认为,与现代化过程相伴随的一个现象是,老年人逐渐丧失其社会和经济功能,而责任则从家庭转向公共系统(Burgess,1960)。在这种责任的转移过程中,老年人从公共系统那里获得了独立生活所必需的经济资源,这些经济收入替代了原来由家庭成员(特别是子女)所提供的经济供养,家庭成员照料其老年成员的意愿将有所下降(Kreps,1977)。这一效应后来被称之为“挤出假设”:政府把家庭挤出养老责任之外,从而损害了家庭团结(Janowitz,1976;Berger & Neuhaus,1977;Glazer,1988)。

Abramsand和Schmitz(1984, 1985)利用美国1979年的税收数据,研究州政府的转移支付对私人慈善捐款的数量效应,结果表明,受惠人的需求和州政府的转移支付会显著和实质性降低私人慈善捐款的水平。Abramsand和Schmitz应用经济学中的“挤出效应”概念来解释这一数量模型,他们认为,应用挤出效应的概念,成熟的社会福利系统把养老责任从家庭转向社会,从而降低了子女向老年父母提供经济保障和日常照料的意向,弱化了代际之间的纽带,给代际关系带来了负面影响。正如Frey和Jegen(2001)所指出的,这种“挤出效应”仍然是相对价格效应的表现,个人层次的偏好或动机仍然没有发生变化。

与挤出效应针锋相对的观点是“挤入效应”假设:当政府或社会为老年人提供经济和服务支持时,这些资源将强化老年人的家庭团结,特别是代际之间的团结(Künemund & Rein,1999)。其基本论证是,由于交换预期和互惠性的存在,老年人付出得越多,得到的回报也就越多。福利系统能够提高老年人的付出能力,老年人能够支配的资源越多,他们能够参与交换的范围就越广,从而出现“挤入”效应:福利的水平越高,子女对老年人的支持也就越高。

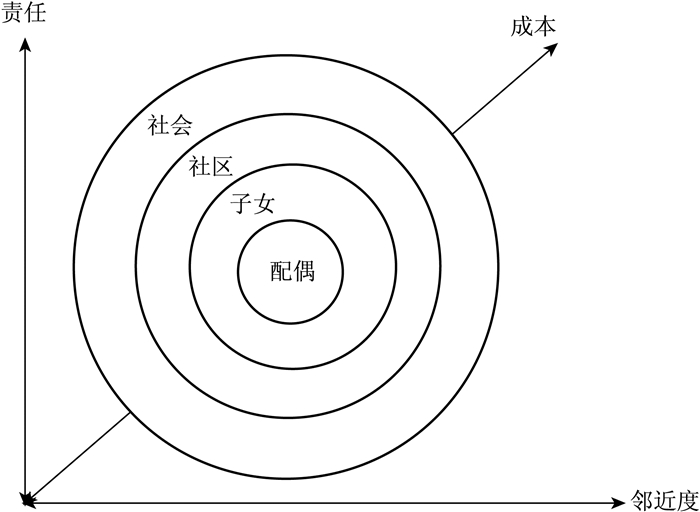

我们认为,依恋行为模型和动机拥挤理论分别给出了影响不同角色介入老年人照料的两个重要因素,即邻近度和责任伦理,但除此之外,还有一个重要的因素是不同角色介入老年人照料的潜在成本,这是因为不同的角色在承担老年人照料的同时,还会承担其他重要的社会角色,如工作、照料子女等等,这些角色丛之间有时会面临竞争,需要个人在不同角色之间作出排他性5的抉择,这时,个人的任何决定都暗含着经济学所强调的“机会成本”和个人所直接付出的时间、精力和其他可测量的经济支出。因此,不同角色对老年人照料的介入概率(Pi)和程度,是其照料成本(C)、邻近度(A)和责任伦理(R)的函数:

| $ {P_{\rm{i}}} = {\rm{f}}\left({C, A, R} \right) $ |

其中f()表示函数关系;C(care-giving cost)表示照料成本,当老年人或家庭从市场直接购买社会服务时,例如,雇佣保姆,这种照料成本就表现为雇佣的市场价格,如果是家庭成员提供照料时,他的工资或收入就是其照料成本的间接测量;A(accessibility)表示邻近度,照料者之间的情感纽带和地理距离是邻近度的两种测量;R(filial responsibility)表示责任伦理,对孝道和家庭责任的认同,是这一变量的测量。

因此,老年人日常照料的角色介入模型可以简述为三个命题:

① 成本命题:一个角色介入老年人日常照料的成本越大,其介入照料的概率就越低;

② 邻近命题:和被照料者的地理和社会邻近度越高,照料角色介入的可能性就越高;

③ 责任命题:对被照料者的责任感越高,照料者介入的可能性就越大。

这三个规律的共同作用,就会形成我们所观察到照料者的顺序(参见图 3):在所有的照料者角色中,配偶是第一顺序的照料者,然后才是同住的子女、不同住的子女、孙子女、亲属、朋友、邻居和志愿者等等。

|

图 3 老年人日常照料的角色介入模型 |

下面,我们将从这一理论模型开始,解释一个经验调查中所观察到的各种效应。

二、样本和研究假设本文所采用的调查数据是2000年“中国城乡老年人口状况一次性抽样调查”的原始数据,被访对象是60岁及以上的老年人。这次调查采取复杂的抽样设计,在20个省、直辖市、自治区一级,采取配额抽样,分城乡各自抽取500个老年人;省市自治区以下则采取PPS抽样,每个省份各抽取4个市和县。入户后按照随机数表确定被调查老年人。整个抽样框得到较好的贯彻,因老年人生病、痴呆、旅行、搬迁等原因而无法访问,造成样本替代的比例只有3.8%。本次调查共发放问卷20,700,回收问卷20,548,其中城市问卷10,249,农村问卷10,299,回收率为99.3%。最后的有效问卷为20,255,其中农村为10,171,农村为10,084,问卷有效率为98.6%(中国老龄科研中心,2003)。这个调查的数据具有较高的实践效度(Pawson,1989)和总体代表性。

在所有被访老年人当中,有1,399个老年人在被调查时点处于“需要他人服侍日常生活的状态”(参见问卷的G2题器:“今年,您的日常生活要别人服侍吗?”),即具有日常照料需求的老年人是本次分析的样本(中国老龄科研中心,2003)。

与其他调查不同的是,我们不是采用假定的情形来考察老年人出现照料需求时,其他角色介入老年人照料的行为,而是首先确定老年人是否已经处于被照料的状态,然后,再用回溯法得到照料持续的时间(把日常照料需求操作定义为老年人需要他人照料的月数),在进行分析时,我们对照料持续期进行对数转换,得到的变量名为lncare。

本文所涉及到的自变量包括(1)城乡,变量名为urban,城市编码为1,乡村编码为0;(2)被照料者的性别,变量名为male,男性编码为1,女性编码为0;(3)年龄,变量名为age,为被访者的实际周年数,这是一个连续变量;(4)月收入对数,变量名为logincm;(5)家庭规模,变量名为famsize,是老年人共同生活的家庭人数,为定距变量;(6)照料者规模,变量名为caresize,是老年人的各类照料者角色的人数之和,如儿子数、儿媳数等等。

依据角色介入模型直接检验方式设计的三个潜变量(命题),分别测量每一种照料角色介入老年人照料的成本。临界度和责任感,但这样的经验数据还不存在。而且,这三个潜变量的测量也存在有待解决的问题,例如,我们可以以收入作为照料成本的潜代测量,但多个子女构成的“子女”角色则无经验对应的测量单位。因此,本文采取的是间接检验方式,即依据角色介入模型原理,分别推导出数据中常见的人口学或家庭变量效应,然后再通过一个恰当的统计学模型检验这些预测效应是否独立存在,从而间接对理论模型作出支持或否定的判断。据此,通过对数据中相关变量的观察,我们将分别讨论不同角色介入老年人照料的城乡效应、性别效应、年龄效应、收入效应、照料负担效应、家庭规模效应和照料者的规模效应。这几种效应的基本假设及其和角色介入模型之间的关系分别是:

(1) 城乡效应 对于照料而言,城市和乡村的差别在于邻近度上的差异,由于人口密度和交通、通讯上的差异,城市中人们之间的邻近度一般高于乡村,因此,我们假设:

(1a) 就配偶的介入概率而言,城乡之间没有差异,这是因为无论在城市还是农村,配偶一般是共同生活;

(1b) 城市当中的儿子和儿媳的介入概率低于其乡村中的相同性别的对应角色,由于农村的继承模式和住房获得方式的不同,农村中,儿子、儿媳和老年人的空间距离较城市为近;

(1c) 和假设1b中的理由相同,此时,乡村中,女儿出嫁较远,而城市中则可以相处较近,因此,我们假设,城市中的女儿和女婿的介入概率高于农村中的女儿和女婿;

(1d) 由于在调查中没有区分孙子女和外孙子女,因此,上述儿子、女儿和老年人之间的邻近度差异,就不会表现出来,因此,我们假设,在本次调查中,孙子女的介入概率没有城乡差异;

(1e) 同理,由于在本次调查中没有指明社区中的亲友,而且,经常走动的亲友本身就和邻近度关联,因此,我们假设,“社区”这一照料者角色(包括问卷中的亲友和邻居)的介入概率没有城乡差异;

(1f) 在城市地区,较高的人口密度和较便捷的交通和通讯,都使得社会提供专业或商业的老年照料服务的成本大大下降,因此,“社会”这一照料者角色(包括问卷中的志愿者、地方政府、社会工作者和保姆)的介入概率就具有城乡差异。

(2) 配偶照料的替代效应 和子女介入照料的价值观不同,老年配偶的照料行为是基于爱情语义(所谓“少年夫妻老来伴”,这和西方基于激情的爱情语义有些差异,但这不是本文论述的主题),而不是孝道伦理,因此,在照料责任上,配偶会高于子女以及其他角色,而且邻近度上,配偶也高于其他照料角色;在照料成本上,当老年人进入老年阶段时,其配偶也会进入或接近老年阶段,多数处于离退休状态,因而,照料成本低于其他角色。这样,配偶的存在会减少子女的照料介入,出现替代效应(Stoller 1983)。

(2a) 被照料者的性别效应:由于男性老年人的丧偶率低于女性,因此,男性老年人的配偶介入率高于女性配偶,同时,由于配偶照料的替代效应,男性老年人的儿子、儿媳、女儿、女婿、孙子女、社区和社会的照料介入概率均低于女性老年人;

(2b) 被照料者的年龄效应:随着老年人的年龄递增,丧偶的概率也递增,因此,年龄对配偶介入的效应是负的,对其他角色的介入概率的效应是正的。

(3) 收入效应 按照挤入效应,随着老年收入的增加,各种角色的照料介入概率将增加。

(4) 照料负担效应俗语云,“久病床前无孝子”,如果这个俗语正确的话,我们将观察到,随着照料需求的增加,子代的照料角色的介入概率将下降,按照替代效应,配偶的照料介入概率将增加,同时,“社区”和“社会”照料角色的介入概率也将增加。

(5) 照料网络的规模效应 如果单个照料者介入老年人照料的概率是既定的话,那么,随着网络规模的增加,这一类型的照料者介入照料的概率会增加,即出现“累加效应”。在这里,照料网络的规模操作化为两个变量,一是家庭规模(famsize),二是照料者规模(carersize)。

(5a) 随着家庭规模的增加,家庭角色介入老年照料的概率将增加(非正式照料),而社区和社会介入老年人照料的概率将减少(正式照料);

(5b) 随着各类照料者规模的增加,不同类别的照料者角色介入老年人照料的概率将增加。

(6) 挤出效应:当社区和社会介入老年人的照料时,家庭角色的介入概率将下降。

在分析工具上,除了描述性统计量之外,我们将采用多元正态概率模型(multivariate probit)来检验上述假定,选择这一模型的理据主要有两个,一是调查过程的考量,由于不同照料角色的照料行为是由一个被访者提供的,因此,对它们之间的观察就不是相互独立的;二是实质性的考量,由于不同被照料者之间的照料行为是对一个共同的照料对象的反应,因此,它们之间的反应是彼此相关的。在许传新和陈国华(2005)的分析中,这两点均未被考虑到,这也是我们的研究不同于上述研究的一个地方。这种差异所带来的一个效应是,我们可以考察不同照料者之间介入照料之间的关联。一旦我们假定存在观察上的独立性,多元正态概率模型中不同方程之间的误差项之间的方差和协方差矩阵中的元素,就是不同角色介入概率之间的挤入和挤出效应的测量。此时,多元正态概率模型和路径模型殊途同归。

三、分析结果 (一) 老年人照料需求的分布本次调查数据表明,在所有被访的老年人中,只有6.8%的老年人处于需要别人照料日常生活的状态,这和人们对老年人的刻板印象有所不同。当然,对于不同年龄段的老年人而言,照料风险会随着年龄的增加而增加,从6064岁组的2.9%逐渐上升到85岁及以上组的32.4%(参见表 1)。

| 表 1 不同年龄组的日常照料需求 |

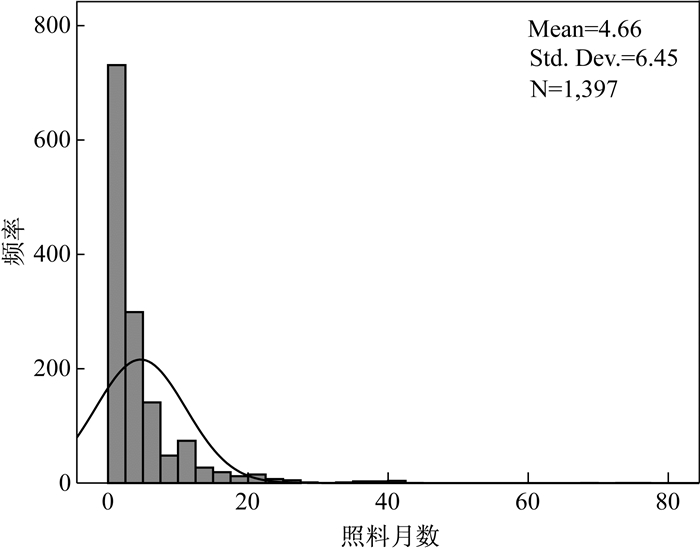

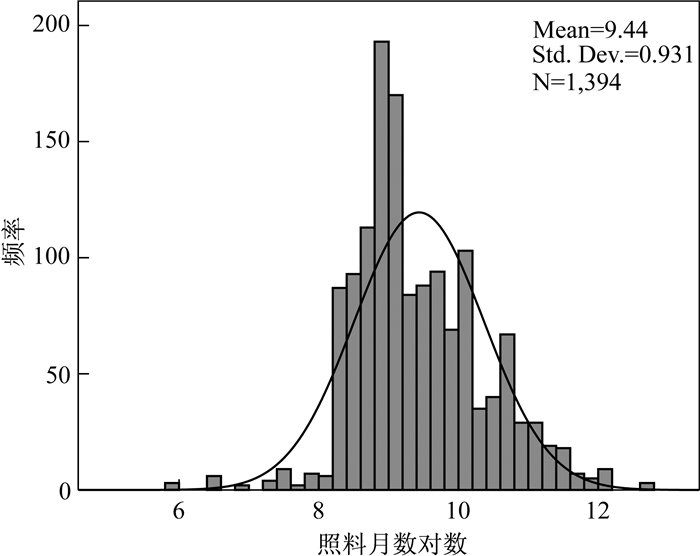

在需要照料的老年人中,照料的持续期最短的不足一个月,最长的达到76个月,平均为4.66月(标准误为0.173)。而且,在不同的年龄组中,照料持续期具有一定程度的差异,但变化的模式和年龄的递增之间没有明显的线性关系(参见表 1)。需要注意的是,照料持续期的分布呈J型分布(参见图 4),因此,在进行多变量的分析时,为了拟合模型的技术需要,我们将对“照料月数”这一变量进行对数转换,得到新的变量lncare的分布接近正态分布(参见图 5)。

|

图 4 老年人照料需求的分布(原始数据,单位:月) |

|

图 5 老年人照料需求的分布(对数转换,单位:月) |

对于家庭而言,除了被访的老年人之外,其他人员也可能处于需要日常照料的状态,从而对其他家庭成员造成更强的照料压力。本次调查显示,在已经有老年人需要照料的家庭中,19.4%的家庭还有其他家庭成员需要照料,其中,11.5%的家庭中,需要照料的家庭成员是老年人。在制订社会照料的公共政策时,我们应给予这类家庭以更多的关注。

(二) 不同照料者的照料介入概率和程度当老年人出现照料需求时,家庭中的不同角色和家庭之外的照料资源就有可能被激发,应对所出现的照料需求。那么,哪些角色更有可能响应老年人的照料需求呢?下面,我们将从两个角度来考察这个问题。

一是从老年人的角度来看,我们考察的是不同照料者角色的实际覆盖面。本次调查显示,从覆盖面上来看,照料者角色的顺序依次是“儿子”(52.3%)、儿媳(44.9%)、“女儿”(39.8%)和“配偶”(33.7%),这些都属于第一梯队的照料者角色;女婿(17.1%)和孙子女(16.9%)属于第二梯队;“保姆”(6.6%)、“亲友”(5.1%)、邻居(2.6%)、“居委会/街道”(1.3%)、志愿者(1.0%)、专业人员(0.4%),属于第三梯队(参见表 2)。

| 表 2 不同照料者角色对老年人照料的覆盖面(N=1,399;%) |

这一照料者顺序,与陈成文(1998)对湖南农村的调查结果基本相同,与“1998年中国高龄老人健康长寿基础调查”的数据所显示的照料者顺序稍有差异,与本次调查数据所显示的覆盖面相比,在高龄老年人的照料者中,子女和社会服务的比重均有所加大(周云,2001)。在具体照料者角色的覆盖面上,本次调查与许传新和陈国华(2005)的调查结果有所不同,次序不同的角色是“儿媳”,这一照料者角色从许传新和陈国华的调查中的第四位上升到本次调查中的第二位。

从严格的意义上讲,不同调查的照料者角色的顺序之间不具有可比性,因为照料者角色的覆盖面是两个因素共同作用的结果:一是针对不同的老年群体而言,不同角色的照料者是否存在,即照料者角色的“存在概率”(availability);另一个因素是潜在的照料者角色实际介入老年人的“介入概率”(engagement)。覆盖面是这两种概率的乘积,因此,如果不同调查在不同照料者角色的存在概率不同,即使介入概率相同,我们也可以观察到不同的覆盖率顺序。

实际上,介入概率是从照料者的角度来看老年人的照料。介入概率就是所有潜在的照料者转变为一个实际的照料者、承担老年人的照料任务的比例。由表 3可见,在介入概率上,最高的是“配偶”(78.3%),“儿子”、“儿媳”和“女儿”是第二梯队,介入概率分别是25.0%、23.3%和20.6%,“女婿”的介入概率降低到只有近一成(9.3%),为第三梯队,最后一个家庭成员是(外)孙子女,他们的介入概率只有2.6%。

| 表 3 不同照料者的介入概率(N=1,399) |

除了介入概率之外,反映照料者的照料行为另外一种重要指标是介入程度,即照料者对老年人照料所投入的时间、精力和货币。在本次调查中,我们把介入程度操作化为不同照料者角色介入照料的时间长度(人均天数)。由介入程度的指标来看,照料者的顺序依次是“配偶”(499.71)、“保姆/小时工”(331.46),这是介入程度最高的两个角色。“儿媳”(244.55)、“儿子”(158.29)、“其他亲属”(118.17)居中,“女儿”(89.93)、“孙子女”(86.33)、“女婿”(60.75)、“居委会/街道“(51.83)和“朋友/邻居”(38.04)次之,介入程度最低的照料者角色是“志愿人员”(1.84)和“养老机构”6 (0.00)(参见表 4)。

| 表 4 不同照料角色的人均照料天数(N=1,399) |

由表 4还可以看出,不同照料者角色的介入程度,在城乡之间还存在巨大的差异。和城市的照料者相比,介入程度较大的照料者角色有“配偶”、“居委会/街道”和“朋友/邻居”,介入程度相当的照料者角色有“儿媳”、“志愿人员”和“养老机构”,其余角色的介入程度均较低,包括“儿子”、“女儿”、“女婿”、“孙子女”、“其他亲属”和“保姆/小时工”。

不过,由于在本次调查中,不同角色介入照料的程度是采用回溯法进行测量的,这一测量方式具有较大的测量误差,而且,所有角色的照料行为信息均由被访老年人一个人提供,这就更有理由让我们相信,在本次调查中,不同角色介入照料的程度存在较大的测量误差,因此,上述介入程度的数据,只能反映老年人照料状况的大致情形,而不是单个角色的介入程度的精确测量。不过,与介入程度相比,不同角色是否介入照料的测量,测量误差则比较低。有鉴于此,在下面的多变量分析模型中,我们就只考察不同角色介入照料的概率模型,而不考察不同角色介入照料的程度模型。

同时,考虑到一些角色的介入概率相对较低,我们将合并“其他亲属”和“朋友/邻居”,并称之为“社区”,这一新的类别介入老年人照料的概率是6.5%。“志愿人员”、“居委会/街道”、“养老机构”和“保姆/小时工”合并成为“社会”,其介入老年人照料的概率为8.5%。

(三) 不同角色介入照料的多元正态概率模型我们假定,不同角色是否介入老年人的照料,取决于一个无法观察的潜变量yi*,当这个潜变量大于0时,我们就可以观察到该照料者角色介入到老年人的照料中;当这个潜变量小于等于0时,该角色就不会介入的老年人的照料中。同时,潜变量yi*由8个联立方程来表示,影响它的自变量是被照料的老年人的特征和照料角色自己的特征。具体说来,老年人日常照料的多变量正态概率模型的设置为:

| $ \left\{ \begin{array}{l} y_1^ * = {\beta _{01}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {{\beta '}_{71}}{X_{spouse}} + {\varepsilon _1}\\ y_2^ * = {\beta _{02}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {{\beta '}_{72}}{X_{son}} + {\varepsilon _2}\\ y_3^ * = {\beta _{03}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {{\beta '}_{73}}{X_{div}} + {\varepsilon _3}\\ y_4^ * = {\beta _{04}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {{\beta '}_{74}}{X_{dau}} + {\varepsilon _4}\\ y_5^ * = {\beta _{05}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {{\beta '}_{75}}{X_{siw}} + {\varepsilon _5}\\ y_6^ * = {\beta _{06}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {{\beta '}_{76}}{X_{grandc}} + {\varepsilon _6}\\ y_7^ * = {\beta _{07}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {\varepsilon _7}\\ y_8^ * = {\beta _{08}} + {{\beta '}_{im}}{X_{im}} + {\varepsilon _8} \end{array} \right. $ |

其中,yi*表示第i个角色是否介入的潜变量,当yi*大于0时,Pi等于1,表示第i个角色介入老年人的照料。更具体地说,y1*表示“配偶”介入的潜变量,y2*表示“儿子”介入的潜变量,y3*表示“儿媳”介入的潜变量,y4*表示“女儿”介入的潜变量,y5*表示“女婿”介入的潜变量,y6*表示“孙子女”介入的潜变量,y7*表示“社区”介入的潜变量,y8*表示“社会”介入的潜变量,β0i表示第i个方程的截距项,εi表示第i个方程的误差项。

βim'Xim表示被照料的老年人特征对照料角色是否介入的影响,例如,城乡(area)、性别(male)、年龄(age)、月收入对数(logincm)和照料月数对数(lncare)和家庭规模(famsize),即:

| $ \begin{array}{l} {{\beta '}_{im}}{X_{im}} = {{\beta '}_{isex}}{X_{male}} + {{\beta '}_{iage}}{X_{age}} + {{\beta '}_{i\log incm}}{X_{\log incm}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {{\beta '}_{i\ln care}}{X_{\mathit{lncare}}} + {{\beta '}_{ifamsize}}{X_{famsize}} \end{array} $ |

除此之外,照料角色的特征也包括在五个方程中,分别是β71'Xspouse表示配偶是否健在,对其介入老年人照料的效应,β72'Xson表示儿子数对介入老年人照料的效应,β73'Xdiw表示儿媳数对介入老年人照料的效应,β74'Xdau表示女儿数对介入老年人照料的效应,β75'Xsiw表示女婿数对介入老年人照料的效应,β76'Xgrandc表示孙子女数对介入老年人照料的效应。

为了使得方程可判定,我们对8个联立方程的误差项作了如下4个假定,分别是:

① E(εm)=0,其中m=1,…,8

② Vare(εm)=1,其中m=1,…,8

③ Cov(εij)=Cov(εji),其中i=1,…,8;j=1,…,8且

④

即任一方程的误差项均值等于0,方差等于1,误差项的方差和协方差矩阵为对称矩阵。

由“中国城乡老年人生活状况一次性抽样调查”(中国老龄科研中心,2003)的数据所拟合的多元正态概率模型结果参见表 5。由此表可见:

| 表 5 不同角色介入老年照料的多元正态概率模型(N=1325) |

第一,调查数据支持假设1a,配偶介入的概率没有城乡差异,变量urban的系数只有0.061,不具有统计上的显著性。

第二,假设1b也得到数据支持,变量urban在“儿子”的介入方程中的回归系数为-0.415,在“儿媳”介入方程中的回归系数为0.396,两者皆具有统计上的显著性(p<0.01),但效应的方向为负。这两个回归系数说明,城市中的儿子和儿媳的介入概率低于其乡村中的对应角色的介入概率。

第三,调查数据也支持假设1c。变量urban在“女婿”介入的方程中的回归系数为0.234,在“女儿”介入方程中的回归系数为0.237,两者均具有统计上的显著性(p<0.01),这两个回归系数说明,城市中的女儿和女婿的介入概率高于其乡村中对应角色的介入概率。

第四,“孙子女的介入概率没有城乡差异”这一假设(1d)也得到数据的支持,在孙子女的介入方程中,urban的回归系数为0.136,这一系数不具有统计上的显著性,说明孙子女的介入概率没有城乡差异。

第五,假设1e得到数据支持,在“社区”介入的方程中,变量urban的回归系数是0.128,不具有统计上的显著性,说明社区角色的介入概率没有城乡差异。

第六,假设1f得到数据支持,在“社会”照料角色的介入方程中,变量urban的回归系数是0.825,具有统计上的显著性(p<0.05),说明城市中社会角色介入老年人照料的概率要高于农村。

第七,被照料者的性别效应假设2a得到数据支持,和女性被照料者相比,在对男性老年人的日常照料过程中,其配偶介入的概率有所上升(回归系数为0.271),子代的介入概率所有下降,其中在儿子介入的方程中,被照料者新版的回归系数为0.221,在儿媳介入的方程中,为0.326,在女儿介入的方程中,为0.296,在女婿介入的方程中,为0.246,在孙子女介入的方程中,为0.342。在所有这些子代的介入方程中,被照料者的性别效应均为负数,说明配偶角色存在替代效应。除此之外,配偶的替代效应还表现在被照料者性别在“社区”和“社会”角色的介入方程中的效应,其回归系数分别是0.310和0.570,说明配偶角色的介入对社区和社会角色的介入的替代效应。

第八,被照料者的年龄效应假设2b只得到部分支持,在配偶介入方程、儿媳介入方程、孙子女介入方程和社会介入方程中,被照料者的年龄效应和假设预测的方向相同,被照料者年龄对配偶介入的效应是负的(0.025),对儿媳介入(0.012)、孙子女介入(0.032)和“社会”角色的介入概率的效应是正的。对于其他角色的介入概率,被照料者的年龄没有显著效应。被照料者的年龄和性别效应,特别是性别效应的出现,间接说明了配偶介入的挤出效应。

第九,“挤入效应”假设3基本上没有得到数据支持,老年人月收入对数的回归系数,在八个不同角色的介入方程中,除了在“社会”角色的介入方程中显著之外(0.141),其余均不具有统计上的显著性。由此可见,老年人收入的增加,只是增加了受价值规律调节的“社会”照料角色的介入概率,而没有增加其他照料角色的介入概率。

第十,“照料负担”效应的假设并没有得到数据支持。随着被照料者的照料时期的增加,配偶介入的概率有相应增加(回归系数为0.134),但其他各种照料角色的介入概率却没有明显降低。这说明,照料负担没有降低老年人子女的介入概率,也没有增加社区角色和社会角色的介入概率。不过,在有照料需求的老年人中,仍有62.1%的老年人持有“久病床前无孝子”这一观点。由多元正态概率模型的参数所得出的结论和被访老年人自己的主观认识之间的差距,可能具有三种解释,一是观念和现实之间存在一定差距;二是自己例外论:人们倾向于把自己当作是负面价值判断的例外;三是“久病床前无孝子”所反映的是照料角色的介入程度,而不是介入概率。在这三种解释之间的选择,则需要专门的研究加以讨论。

第十一,照料网络的规模效应基本得到数据支持。假设5a基本成立,随着家庭规模的增加,儿子、儿媳、女婿和孙子女的介入概率都有相应增加,“家庭规模”这一变量的回归系数,在配偶介入方程中只有0.027,不具有统计上的显著性,同样不显著的介入方程有“女儿”(0.022)。在儿子介入方程中为0.124,在儿媳的介入方程中为0.193,这两个回归系数均具有统计上的显著性(p<0.05)。在“女婿”(0.052)、“孙子女”(0.074)的介入方程中,家庭规模的效应统计上显著,但效应规模远远不及对“儿子”和“儿媳”介入概率的影响。同时,随着家庭规模的增加,社区和社会的介入概率将下降。家庭规模在“社区”介入方程中的回归系数为0.071,在“社会”介入方程中为0.114,两者均具有统计上的显著性(p<0.05),说明随着家庭规模的增加,正式照料的介入概率将下降。

假设5b也基本上得到数据支持。在配偶、儿子、儿媳、女儿和女婿的介入方程中,潜在照料者规模的回归系数分别是2.565、0.284、0.292、0.253和0.158,这些系数均具有统计上的显著性(p<0.01)。这说明,随着潜在照料者数量的增加,该角色介入老年人照料的概率也有相应增加,从这个角度来看,潜在照料者规模的增加,会提高老年人非正式照料系统的稳定性,从而降低老年人失去其照料的风险,这是对“多子多福”的另一种注释。但是,子代各个角色的效应规模远远不及配偶,而且,潜在照料者的规模效应并没有显示在“孙子女”这一照料者角色上,随着孙子女数量的增加,孙子女介入照料的概率并没有明显增加,其回归系数为0.006,不具有统计上的显著性。

第十二,假设(6)并没有得到数据支持。在本次调查数据中,挤出效应随着照料角色的不同而异。从多元正态概率模型的误差项矩阵(表 5)可见,与社会角色的介入呈负相关的角色有配偶(0.357)和儿媳(0.151),其他角色,例如,儿子(0.025)、女儿(0.082)、女婿(0.035)、孙子女(0.048)和社区角色(0.109),均没有统计上显著的效应。这些数据说明,在目前的情形下,不是社会化服务(社区、社会角色)挤出家庭角色的照料,而是家庭照料角色,特别是配偶和儿媳,挤出社会化服务。从责任伦理、可近度和成本三个规律来看,我们很容易解释这一结果:配偶和儿媳在可近度上、成本上和责任上均比社会化服务具有相对优势。

四、结论和讨论老年人的日常照料,无论对于被被照料者,还是对于照料者而言,都是一个暗含巨大的情感、时间、体力和经济压力的任务,而且,个体的人生规划也无法解决这个问题(Kane & West,2005)。在这里,我们并没有讨论日常照料所暗含的压力、也没有考察照料和护理质量,更没有考察被照料者的生活质量,以及照料系统的所有参与者的满意度。因此,本文不是对不同照料系统的评估性研究,而是关注影响这些不同角色,特别是家庭、社区、政府和市场,介入老年人日常照料规律的研究。

本文在总结国内外老年人照料研究的基础上,提出老年人日常照料的角色介入模型,其核心是三个规律:即(1)成本命题:一个角色介入老年人日常照料的成本越大,其介入照料的概率就越低;(2)邻近命题:和被照料者的地理和社会邻近度越高,照料角色介入的可能性就越高;(3)责任命题:对被照料者的责任感越高,照料者介入的可能性就越大。

由此三个命题所延伸出的六个假设,通过多元正态概率模型对中国老龄科研中心与2000年实施的“中国老年人口一次性抽样调查”的原始数据的分析,多数假设得到1,399个个案数据的经验支持,直接验证了角色介入模型的预测力,间接支持了角色介入的理论模型。

在老年人日常照料的角色介入模型的关照下,我们对大多数的经验研究所观察到或分析得出的变量效应有了一致的理论解释。例如,反映潜在照料者规模的因素有子女数(黄润龙,2005)和照料者的排行(Stoller,1983);宏观的人口政策,特别是生育政策,也会对潜在照料者的数量造成影响(郭志刚,等,2002)。

反映可近度规律的主要因素有居住方式(黄润龙,2005)、照料者和被照料者之间的情感纽带(Brody & Schoonover,1986;Finley et al., 1988)、地理距离(Robinson & Thurnher,1979)、照料者的可近度(Horowitz,1985;Matthews & Rosner,1988;张恺悌,等,1996)。

反映责任规律的主要因素有性别角色的传统定义(Horowitz,1985)、与性别关联的社会和道德价值(Brody & Schoonover,1986;Pratt et al., 1987;Finley et al., 1988),儿媳介入照料的动机不是基于亲情和互惠,而更多地是出于对丈夫的责任(Brody,1990),对性别角色规范的内化、在婚姻中缺乏权力以及社区压力(Guberman,1999)。

反映成本规律的主要因素有照料者的年龄、婚姻状况、是否有幼儿等(Stoller,1983)、照料者的教育程度、社会阶级、经济资源和社会经济地位(Horowitz,1985;Matthews & Rosner,1988;张恺悌,等,1996)、被照料者的体力和智力下降的程度、照料者的健康状况和被照料者的经济状况(Robinson & Thurnher,1979)。

除了家庭成员之外,政府、市场和社区也是老年人照料的主要角色(Sin,2006),不同照料角色之间的关系,则是这三个规律共同作用的结果。

当然,也有一些经验研究所发现的效应,并不能为老年人照料角色的介入模型所解释。例如,缺乏其他替代方案(Merrill,1993)、既往的照料关系(Robinson & Thurnher,1979)、对一种照料形式的经历和期望(Sin,2006)以及不同照料体系所采用的评价标准(Sin,2006)。这些效应的存在说明,还有其他一些规律可能制约着不同照料者的介入概率和程度,这有待将来的研究作进一步的探索。

第一,老年人日常照料的角色介入模型具有较强的政策涵义,特别是针对家庭照料和社会服务之间的制度选择。面对人口老龄化、高龄化、女性化所带来的潜在照料负担,有一些学者建议发展老龄产业,以减轻家庭照料的负担,提高老年照料的专业性和照料质量,同时,也为经济发展提供新的增长点,即老年照料的社会化建议。但这些建议,虽然出自对老年人的生活质量的关注,但却没有考虑到老年照料社会化的负面效应。

第一,如果以产业的眼光来看,老年照料的需求和服务供给,不适用一般商品的价值规律,即服务供应量的增加并不会降低服务的价格,竞争的增加也不会降低服务的价格,反而,服务的供给会提升照料服务的需求,价格的增加并不能保障服务质量的增加,这种“自我膨胀”的趋势是造成美国等西方国家医疗费用急剧上升的重要因素(Mahar,2006),也是我们在引入市场机制来介入老年人的日常照料的制度设计时,需要引以为戒的教训。

第二,从需求方来看,本文的研究表明,老年人的角色介入是责任伦理、可近度和成本三个规律共同作用的结果,虽然这三者之间的关系需要作进一步的研究,但这三个规律至少向我们表明,老年人日常照料的社会化服务,并不一定能够替代其他照料角色的介入,因为可近度规律要求社会化服务具有较高的覆盖面,从而降低每一个潜在照料需求者和提供照料的专业机构或人员之间的可近度。在农村地区,这几乎是不可能的任务。从产业规律来说,要实现这种覆盖面,必定要加大产业的成本,同时,成本规律也需要社会经济发展到一定的水平,让大多数家庭照料者的平均收入大于专业人员的服务价格,才有可能发生社会化服务挤出家庭照料的挤出效应。在可以预见的将来,出现这种情形的可能性非常小,即使出现,也可能只出现在部分经济比较发达的地区。

第三,即使社会化服务克服了可近度和成本上的障碍,它对家庭照料的替代(即挤出效应)还需要观念上变化,即对老年人的日常照料的责任的重新划分,但观念的变化是需要时间的。照料伦理和照料供给的社会结构之间互为因果,它们之间的关系是需要给予特别关注的。

注释:

1 这一调查的时间框架是了解距离调查时间最近的三个月的情况。

2 依据对一些调查数据的分析经验,“再婚”和“与配偶同住”应该是高度相关的变量,因为已婚老年人的分居概率非常低。因此,在一个概率对数模型中同时包含这两个变量,会出现共线性问题。因此,这两个变量共同反映的问题是“配偶”这一照料者角色是否存在。

3 需要注意的是,Cicirelli的“依恋行为”概念和夏传玲所提出的“社会可近度”概念具有相似性。

4 当一个人在没有任何外部奖励的情形下而从事一种活动,则他的动力是内在的,这时,他就具有从事这种活动的“内源动机”,相反,如果外部奖励是他从事这种活动的重要动力,则外部奖励就成为他从事这种活动的“外源动机”。

5 照料选择的排他性是由于照料过程的社会互动性要求照料者在同一时间和地点,只能给予有限数量的被照料者以服务,否则,就会以降低照料质量为代价。

6 调查样框为社区中的老年人,因此,机构养老的介入程度是一个被低估的变量。

陈成文. 1998.农村老年人的生活状况及其社会支持——对湖南省1000名农村老年人的调查[J].社会科学研究. http: //www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHYJ806.018.htm

|

郭志刚、刘金塘、宋健. 2002.现行生育政策与未来家庭结构[J].中国人口科学(1). http: //www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgrkkx200201001

|

黄润龙. 2005.我国空巢老人家庭状态[J].人口与经济(2). http: //www.cnki.com.cn/Article/CJFD2005-RKJJ200502011.htm

|

唐美玲. 2005.城市家庭子女对父辈的养老支持分析——苏南四城市老年人生活状况调查[J].南方人口(3). http: //www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=nfrk200503009

|

王来华、约瑟夫·施耐德. 2000.论老年人家庭照顾的类型和照顾中的家庭关系: 一项对老年人家庭照顾的实地调查[J].社会学研究(4). http: //www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200004005.htm

|

王梅、夏传玲. 1994.中国家庭养老负担现状分析[J].中国人口科学(4). http: //www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZKRK404.005.htm

|

夏传玲. 1995.北京市老年人日常生活照料模型[G]//中国生育率下降过程中的新人口问题及其对策研究, 乔晓春, 编.北京: 人民大学出版社.

|

——. 2002.日常护理需求的事件数模型[J].市场与人口分析(1). http: //www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=5953637

|

许传新、陈国华. 2005.城市社区老年人生活照料网的构成及影响因素分析[J].市场与人口分析(3). http: //www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=scyrkfx200503016

|

杨善华、贺常梅. 2004.责任伦理与城市居民的家庭养老——以"北京市老年人需求调查"为例[J].北京大学学报(哲学社会科学版)(1). http: //www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-BDZK200401009.htm

|

张恺悌、伊密、夏传玲. 1996.市场经济条件下的家庭养老与社会化服务[J].人口研究(4). http: //www.cqvip.com/QK/95654X/199604/1003357705.html

|

中国老龄科研中心. 2003.中国城乡老年人口状况一次性抽样调查: 数据分析[M].北京: 中国标准出版社.

|

周云. 2001.从调查数据看高龄老人的家庭代际关系[J].中国人口科学(S1). http: //www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZKRK2001S1008.htm

|

Abrams, Burton A. and Mark D. Schmitz. 1984. "The Crowding-out Effect of Governmental Transfers on Private Charitable Contributions: Cross-section Evidence." National Tax Journal 37(4).

|

——. 1985. "The Crowding-out Effect of Governmental Transfers: A Rejoinder." National Tax Journal 38(4). http: //www.jstor.org/stable/41792119

|

Berger, Peter L. & Richard John Neuhaus. 1977. To Empower People : The Role of Mediating Structures in Public Policy. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

|

Brody, E. M. and C. B. Schoonover. 1986. "Patterns of Parent-Care When Adult Daughters Work and When They Do Not." The Gerontologist 26(4). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM3732831

|

Brody, Elaine M. 1990. Women in the Middle : Their Parent-care Years. New York: Springer Pub. Co.

|

Burgess, Ernest Watson. 1960. Aging in Western Societies. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Cicirelli, Victor G. 1983. "Adult Children's Attachment and Helping Behavior to Elderly Parents: A Path Model." Journal of Marriage and the Family 45(4). http: //www.jstor.org/stable/351794

|

Deci, Edward L. 1975. Intrinsic Motivation. New York: Plenum Press.

|

Deci, Edward L., Richard Koestner and Richard M. Ryan. 1999. "A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation." Psychological Bulletin 125(6). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM10589297

|

Finley, N. J., M. D. Roberts, & B. F. Banahan. 1988. "Motivators and Inhibitors of Attitudes of Filial Obligation toward Aging Parents." The Gerontologist 28(1). http: //gerontologist.oxfordjournals.org/content/28/1/73.full.pdf+html

|

Frey, Bruno S. and Reto Jegen. 2001. "Motivation Crowding Theory." Journal of Economic Surveys 15(5). http: //dx.doi.org/10.1111/1467-6419.00150

|

Glazer, Nathan. 1988. The Limits of Social Policy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

|

Guberman, Nancy. 1999. "Daughters-in-Law as Caregivers: How and Why Do They Come to Care?" Journal of Women & Aging 11(1). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM10323048

|

Horowitz, A. 1985. "Sons and Daughters as Caregivers to Older Parents: Differences in Role Performance and Consequences." The Gerontologist 25(6). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM4085875

|

Janowitz, Morris. 1976. Social Control of the Welfare State. New York: Elsevier.

|

Jordan, Paul C. 1986. "Effects of Extrinsic Reward on Intrinsic Motivation: A Field Experiment." Academy of Management Journal 29(2). http: //www.jstor.org/stable/info/256195

|

Künemund, Harald and Martin Rein. 1999. "There is More to Receiving than Needing: Theoretical Arguments and Empirical Explorations of Crowding in and Crowding out." Ageing & Society 19(1).

|

Kane, Robert L. and Joan C. West. 2005. It Shouldn't Be This Way: The Failure of Long-term Care. Nashville: Vanderbilt University Press.

|

Kreps, J. M. 1977. "Intergenerational Transfers and the Bureaucracy." in Family, Bureaucracy, and the Elderly, edited by E. Shanas & M. B. Sussman. Durham, N.C.: Duke University Press.

|

Lepper, Mark R. and David Greene. 1978. The Hidden Costs of Reward: New Perspectives on the Psychology of Human Motivation. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.

|

Lepper, Mark R., David Greene, and Richard E. Nisbett. 1973. "Undermining Children's Intrinsic Interest with Extrinsic Reward: A Test of the "Overjustification" Hypothesis." Journal of Personality & Social Psychology 28(1). http: //www.tandfonline.com/servlet/linkout?suffix=CIT082&dbid=16&doi=10.1080%2F00220671.1976.10884930&key=10.1037%2Fh0035519

|

Mahar, Maggie. 2006. Money Driven Medicine: The Real Reason Health Care Costs So Much. New York: Pymble, NSW.

|

Matthews, Sarah H. and Tena Tarler Rosner. 1988. "Shared Filial Responsibility: The Family as the Primary Caregiver." Journal of Marriage and the Family 50(1). http: //www.jstor.org/stable/info/352438

|

Merrill, D. M. 1993. "Daughters-in-law as Caregivers to the Elderly." Research on Aging (15).

|

Pawson, Ray. 1989. A Measure for Measures: A Manifesto for Empirical Sociology. London: Taylor & Francis Routledge.

|

Pratt, C., V. Schmall, and S. Wright. 1987. "Ethical Concerns of Family Caregivers to Dementia Parents." The Gerontologist 27(5). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM3678903

|

Robinson, B. & M. Thurnher. 1979. "Taking Care of Aged Parents: A Family Cycle Transition." The Gerontologist 19(6). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM527846

|

Seelbach, W. C. and W. J. Sauer. 1977. "Filial Responsibility Expectations and Morale among Aged Parents." The Gerontologist 17(6). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM924170

|

Sin, Chih Hoong. 2006. "Expectations of Support among White British and Asian-Indian Older People in Britain: The Interdependence of Formal and Informal Spheres." 14(3). http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM16650118

|

Stoller, Eleanor Palo. 1983. "Parental Caregiving by Adult Children." Journal of Marriage and the Family 45(4). http: //www.jstor.org/stable/351797

|

Titmuss, Richard Morris. 1970. The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy. London: Allen & Unwin.

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27