在近年西方有关仪式的研究中,日常仪式化行为的研究逐渐得到关注。从对日常仪式化行为进行定义,到对不同日常环境、不同人群中日常仪式化行为进行描述,到对日常仪式化行为性质进行分析,日常仪式化行为的研究无论在经验观察和理论层面都有长足的发展(Gusfield & Michalowicz,1984;Rook,1985)。

在对日常仪式化行为的研究中,日常仪式化行为的形成或者说日常仪式化行为的来源是一个重要的课题。与传统的集体性的、宗教性质的仪式不同,日常仪式化行为在表达和实践上大都以个人的,或者小团体的形式出现和完成,其规模较小;同时,日常仪式化行为因其日常性,行为本身及其实践均较具体甚至细节化。就功能层面而言,当传统仪式在整合集体、团结集体的方面起到重要作用的时候,日常仪式化行为更注重建立行为人内心的平衡和秩序,使行为人在遭遇生活变化时能更积极地参与社会(Knottnerus,2002;吴艳红、Knottnerus,2005)。这样,当我们对传统仪式的社会性深信不疑的时候,日常仪式化行为所具有的社会性则较容易被忽略。具体来说,人们在思考日常仪式的形成和来源的时候,更容易关注个人的、心理的原因,而忽视社会以及个人所处群体对其所起的作用。

本文关注日常仪式化行为的形成和来源。通过分析特定日常仪式化行为的形成过程,展示社会、集体和个人在这一过程中扮演的角色,考量以上因素在影响日常仪式化行为的内容和结构形成中的作用。

本文以知青的日记写作作为日常仪式化行为的例子进行研究。知青是中国历史上很具特色的一个群体,特殊的社会环境和生活经历,使得日常仪式化行为在下乡知青的生活中占据重要的位置。日记写作成为知青中广泛存在的重要日常仪式化行为之一,与其余各种日常仪式化行为一起,对知青应付变化、缓解心理的压力、确定生活的重心,进而重建生活的稳定感产生了重要的作用(吴艳红、Knottnerus,2005)。

本文以知青日记写作为例,分析日常仪式化的行为有以下三个方面的考虑。其一,与知青生活中出现的其余日常仪式化行为相比较,日记写作在形式上最具有个人化的特点。日记由个人写作,独立完成、独立保存。日记写作的内容和风格通常被认为因人而异,各具特色,而日记写作的目的也一般被认为是为表达个人的思想情感服务的。这样,如果我们若能展示即便是这样个人化的日常仪式化行为,在它的形成过程中,社会和群体也起到了关键的决定的作用,那么社会、群体在一般日常仪式化行为形成中的重要性,即它的社会性就能顺利得出结论了。其二,日记写作在中国历史上具有悠久的传统,古往今来的社会各知识群体均进行日记写作。知青日记在内容、结构和语言风格方面所具有的鲜明特征,知青日记写作所体现的深刻的社会内涵,却是其余群体的日记写作所不能比拟的。对知青日记写作及其特征的研究对我们深刻理解知青这一群体具有重要的意义。其三,尽管中西方人类发展的历史均证明了日记写作在人们生活中的长期普遍存在,目前对日记的研究仍停留在以语文的,或者作为资料的研究为主(程韶荣,2000;Bolger et al., 2003),对日记写作本身的社会研究仍见薄弱。本文的研究也是对日记写作的一个社会史的实证研究,由此希望能为日记写作的研究提供一个新的视角。

本文主要利用结构仪式化理论,并结合仪式研究的重要成果,象征互动理论等对日常仪式化行为的形成过程进行分析。以文献研究法为主,笔者收集了知青发表的日记,知青成长时期社会推行的标准日记,知青成长时期主要媒体对日记写作的宣传等,并运用社会学内容分析法对以上材料进行深入的分析。通过对《人民日报》等主要媒体对日记的报导的分析,我们可以看到社会如何将日记写作这一行为深入贯彻到各个人群。通过《雷锋日记》、《王杰日记》与知青日记的对比,我们可以看到,社会推行的标准日记对知青日记写作的方式有多大的影响:社会对知青日记的写作,其作用是强大而显著的。但是,知青日记和《雷锋日记》、《王杰日记》之间还是存在根本特征的不同。知青日记的独特性与其群体生存的基本特征密切相关;同时也与知青对自身存在和日记写作意义的认识有深刻的关系。知青日记写作因此是社会、群体和个人共同作用的结果。

本文要论证的是,日常仪式化行为包含了丰富的社会内涵和群体存在特征,社会和群体存在特征在日常仪式化行为形成中具有关键的作用。社会领域的公共行为是群体和个人日常仪式化行为的真正来源,而群体的存在特征则为群体成员复制、选择、调整甚至改变这些公共行为提供了条件。

二、理论背景我们对于仪式和仪式化行为的普遍印象可能是:仪式是传统的和不变的,但是Bell(1997:223)提出,仪式一直在变化之中。一方面,随着时间的变化,仪式本身的结构会发生变化,更常见的则是当人们带着不同的问题和愿望去看待这些仪式时,仪式的意义在不断变化,所以仪式的内涵也是在不断变化的。不仅如此,Bell还指出,仪式也是可以设计和创造的。Bell强调人在仪式的变化和形成中的主动性,因此她有仪式的“发明”(ritual invention)这样的提法。她指出,人们可以一步一步地规划仪式,观察自己是如何实施这样的仪式的,而且还很可能在这之后坐下来分析一下,就仪式所具有的活力、所希望产生的效果而言是否合适或者是否不合适(同上:225)。仪式的设计和发明既可以广及全国,也可限定在一定的范围,比如家庭日常仪式的设计和建立。其目的也各不相同,可以着重社会控制,也可加强情感安慰。

Bell的以上理论建构为我们对日常仪式化行为的研究提供了理论的思考。如果仪式是可以设计和创造的,日记写作作为一种社会范围内的仪式化行为,是否具有被创造的特点?如果仪式的内涵可以改变,当知青群体建立日记写作这样的日常仪式化行为的时候,其中的内涵与社会推行的日记写作的内涵是否一致还是已经发生了改变?

Bell(同上:252)指出,所发明的各种仪式在所属成员中发挥作用的程度受到很多因素的影响,比如人们对该仪式的参与程度,该仪式在社会上重复的程度,以及该仪式所表达的价值观念在其他社会生活领域得到强化的程度等,基于这样的原因,她认为仪式在人们的社会化(socializing)、再社会化(resocializing)和反社会化(desocializing)的过程中到底起到多大的作用不是很清楚的。换句话说,对于仪式形成以后对人和社会的具体作用,Bell没有给出明确的测量指数。

但是Knottnerus认为,对于这样的作用,我们起码可以从仪式的被复制、被借鉴和被调整这些方面一窥端倪。1997年,Knottnerus提出了他的结构仪式化理论。该理论原本关注的是处于一个大社会环境之中的小群体,如何通过对大环境中最得到强调的仪式化行为的采纳而对大环境的社会结构进行复制(Knottnerus,1997;关键、Knottnerus,2002)。该理论详细描述了社会大环境下的仪式化行为被小群体采纳的过程,给出了一些影响采纳过程的具体参数,因此对本文日常仪式化行为形成的研究具有重要的理论指导意义。

Knottnerus (1997)以4个参数来描述社会大环境下的仪式化行为。其一,凸显程度,即社会大环境中的仪式化行为在多大程度上能处于一个行为,或一系列行为,或一组社会关系的中心地位,并在多大程度上能够为社会各领域的人们所看到。这种凸显程度越高,该仪式化行为就越显著,越得到关注。其二,重复程度,指仪式化行为得到实施的频率。仪式化行为实现的频率各不相同,有的经常得到实现,而有的行为重复的频率就要低一些。仪式化行为重复的程度越高,该仪式化行为的重要性自然就越强。其三,相似程度,即在一个社会大环境中,如果有不同的仪式化行为存在,这些仪式化行为之间在形式和意义上越相似,该仪式化行为所具有的相似程度就越高。这种相似程度可以将一个交往环境下同时存在的仪式化行为作为分析对象,也可以以一个交往环境下不同时期发生的仪式化行为作为分析对象。形式和内容上相似的仪式化行为可以强化相关仪式化行为的重要性,即一种仪式化行为的相似程度越高,其在社会上的重要性越强。其四,仪式化行为的资源,即行为人可及的从事仪式化行为所需的资源。按照Knottnerus的说法,资源是一个宽泛的概念,既可包括人员资源,比如行为人的能力和性格特征,也可以是非人员的资源,即人员之外的一切资源,主要包括环境层面和物质层面的资源。

Knottnerus认为,根据以上参数,处于小团体的成员对大社会环境中仪式化行为进行排序。更具体来说,小团体成员根据以上各参照值的总和确定该仪式化行为在社会中的重要性,即序位。总和的值越高,该仪式化行为的序位越高,在小团体成员的认知系统中,其重要性也越高。Knottnerus认为,在小团体成员中排序越高、重要性越强的仪式化行为越有可能被小团体成员所采用,在采用中对原仪式化行为无论在结构和内容上的仿制性也会越高。反之,序位较低的仪式化行为被采纳的可能性低,采纳以后被调整,被改变的可能性就越高。

Knottnerus的上述理论充分强调了社会、群体以及个人在日常仪式化行为形成过程中的作用。首先,社会的作用是全面而且强大的。凸显性、重复性以及相似性测量的是社会大环境中实施的仪式化行为的特征,这些数值直接反映了社会对这些仪式化行为进行倡导、推行的努力。在社会强有力倡导下的仪式化行为才能比较充分地凸显、重复、相似,让社会各领域对该仪式化行为的凸显性、重复性和相似性有很好的认识。在这一过程中,社会对群体和个体的控制和影响是很明显的。但是,处于社会控制和影响下的群体和个人仍具有充分的主动性。群体存在特征与群体成员对自身生存状态的认识对于群体及成员能否响应社会的号召,是否采用、尤其是如何采用社会范围内广泛实施的仪式化行为具有重要的决定作用。Knottnerus理论中的资源可及性测量人员的与非人员性的资源,实际强调了群体的存在特征,包括群体组成人员的特征,群体的生存环境,以及群体的生存目标等。这样的群体存在特征提供了社会学象征互动理论所强调的“场景”。社会个体总是依据所处的特定场景,对社会结构和社会所施加的影响进行认识、分析、判断和利用(Thomas & Znaniecki,1927)。就仪式化行为而言,当社会大范围的仪式化行为赋加给各群体时,群体成员是根据群体成员的特征、群体的生存环境、群体的生存目标等因素对这些仪式化行为进行认识、选择、采纳和调整的。个人的主动性在这一过程中得到凸现。这种主动性不仅体现在群体成员对社会范围内特定仪式化行为和群体特征的估量,更主要的是体现在,基于这样的估量,群体成员理解、采纳、调整社会大范围的仪式化行为,在此基础上建构小群体的或者个人的日常仪式化行为。

这样的理论模式是否适用我们对知青日记写作这一日常仪式化行为形成的研究呢?具体来说,社会、群体和个人在知青日记写作这一日常仪式化行为形成中发挥怎样的作用?如果我们审视知青成长年代中社会有关日记写作的状况,考量下乡知青作为一个特殊的群体所具备的群体特征,阅读知青对于日记写作的认识,那么我们对于知青日记作为日常仪式化行为的理解是否能更为深入?便是本文试图回答的问题。

三、日记的象征意义:来自《人民日报》的日记及其报道日记写作在中国历史上具有深厚的传统。新中国成立以后,国家和时代的特色越来越多地浸透于日记写作,使得日记写作逐渐偏离其传统的内涵和特征,日记写作的象征意义越来越强。

为了更好地分析日记写作在新中国成立以后,尤其是“文化大革命”当中所具有的鲜明的时代特征,我们对《人民日报》在1950年至1970年间有关日记的报道进行了检索分析。《人民日报》作为这一时代最重要的报纸,其中关于日记的报道充分反映了国家赋予日记写作以时代特征的努力,也足以反映当时社会对于这一号召的热情回应,从而可以让我们观察到在这21年间日记写作在内容和性质上所发生的变化历程。

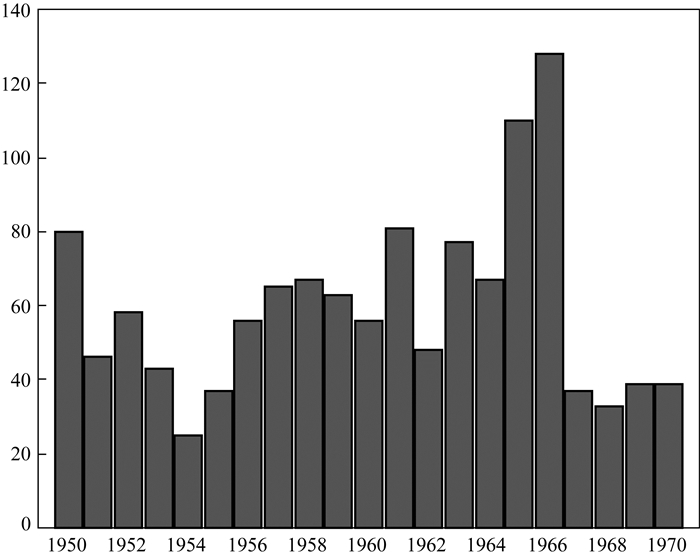

由图 1可知,在这21年间,《人民日报》有关日记及其写作的报道有很大的起伏。1965和1966年《人民日报》有关日记的报道情况显得很突出。1965年《人民日报》以“日记”为篇名的文章达到110篇,1966年则达到128篇,亦即平均不到三天就会有日记的报道。这与其余年份每年发表的有关日记及其写作的报道大约在50篇左右的数量形成比较明显的对比。

|

图 1 19501970年间,《人民日报》的日记报道篇数1 |

1 图 1水平线代表年份,垂直线代表《人民日报》上发表的有关日记的报道篇目数。

有关日记报道的数量之变化是以其内容的变化为前提的。从1950年到1970年,《人民日报》报道的日记主题有明显的转变。上世纪50年代初《人民日报》有关日记的报道基本上与学习有关,日记主要作为一种学习的手段得到宣传。1952年12月6日《人民日报》有“常青写作教学法”的报道,报道描述常青如何指导某司务长写作日记,从而提高写作的能力。这种日记与学习的关系,一直延续到上世纪60年代初。1960年5月23日的《人民日报》以“毛主席关怀警卫战士学文化”为题,报道警卫战士学习文化的热情,说“队员们已经普遍地养成了写日记的习惯和读书好学的风气”。这一时期,《人民日报》发表了《亚非会议日记》一组(1955年)、三毛从军日记、郁达夫日记的摘抄(1956年发表)、《登山日记》十则(1959年)以及《沙漠考察队员日记》部分(1961年),对日记的记事、抒情比较强调,这显然与日记作为学习手段的提倡是相一致的。但与此同时,日记的政治性在这一时期也初露端倪。《人民日报》发表的日记日渐与工作作风相联系。1956年7月14日,《人民日报》以“书记员的苦恼”为题,通过一个无事可做的法院书记员的日记,反映该行业出现的工作问题。1962年2月22日,《人民日报》以“深入下去,多方诱导——从一个公社党委书记的日记看领导作风”为题,发表了该党委书记的部分日记。1958年3月16日发表的《明明日记》是一个孩子的日记,日记的内容却在比较奶奶和妈妈的工作方式。

但是《人民日报》反映出来的日记特征的真正转变还是从1963年2月雷锋日记摘抄发表之后开始的。1963年2月7日,雷锋日记摘抄在《人民日报》上发表。2月20日,《人民日报》在以“雷锋日记摘抄继续在解放军报发表”为题的文章中指出,从日记中可以看到雷锋同志“毫不为己、专门利人”的品质,指出日记突出地反映了“这位毛主席的好战士怎样认真地学习和掌握毛泽东思想,时刻以毛主席的话作为自己行动的指针。”该文章末了转引《解放军报》的“编者按”,说:“为什么雷锋同志能够具有那种坚定的无产阶级立场和高贵的共产主义品德呢?——最根本的一条就是:他认真读毛主席的书,处处听毛主席的话,时时按照毛主席的指示办事,努力把毛泽东思想真正学到手。——他不仅如饥似渴地反反复复地读毛主席的书,而最可贵的是,他能够在实际行动中,一点一滴地去体会、运用和实践。”

雷锋日记摘抄在《人民日报》发表以后,《人民日报》在1964年报道了英雄欧阳海、“做有社会主义觉悟有文化的新农民”董加耕、“爱民模范”谢臣、“学习毛主席著作的模范”廖初江、“赤胆忠心的好战士”吴兴春、“自觉的革命战士”赵尔春、“雷锋式的五好战士”黄祖示以及“英雄的消防战士”韦必江等,报道中或者提到他们的日记,或者部分摘录发表他们的日记,与雷锋同志的日记一样,这些英雄的日记大多是读毛主席的书,如何把毛泽东思想运用到实际生活中的记录。

1965年10月和11月间,王杰日记在《人民日报》陆续摘录发表。1965年10月31日,在王杰日记摘抄的首次编发中,编者指出:“他(王杰)的全部日记,反映了他时时、处处都在努力地学习毛主席著作,认真地按照毛主席的教导,要求自己,改造自己,学用结合,身体力行。”并指出从选发的日记,“可以看出他学习毛主席著作极端热情而又极端严肃的态度。”从此日记便成为英雄模范人物的日记的代名词,成为实践毛泽东思想的记录。从1965年到1970年,《人民日报》报道的记日记的英雄模范人物有30多位,以战士为主,包括教师、工人、干部、知青等。这些英雄人物不仅都写日记,而且日记的内容均在记录如何学习、运用毛泽东思想。《人民日报》报道他们的事迹,发表他们的日记,更利用“编者按”等形式点明主题,阐发宗旨。1966年10月24日,“活雷锋”尉凤英部分日记发表,“编者按”指出,这些日记是“她活学活用毛主席著作的生动纪录”。1967年10月12日,“毛主席的好战士”年四旺,入伍一年写了四万字的日记,“有三百九十多处颂扬伟大领袖毛主席,倾注着对伟大领袖毛主席的无限热爱。”1968年1月19日,在烈士梁振友的遗物中发现的日记,“记录了他无限忠于毛主席,无限忠于人民,无限忠于党的光辉一生。”1969年10月4日,知青金训华的部分日记在《人民日报》上发表,并配发了《红旗》杂志评论员文章。该文章指出,金训华的日记,“充满了对毛主席、毛泽东思想和中国共产党的无限热爱。”1970年6月15日,回乡女知青沈秀芹日记摘抄在《人民日报》上发表。编者指出,她的十几万字的日记,“表达了她对伟大领袖毛主席和战无不胜的毛泽东思想的深厚无产阶级感情。”

从雷锋日记在《人民日报》发表开始,非英雄模范人物的传统意义上的日记在《人民日报》露面的机会急剧减少,1964年以后几乎绝迹。

可以看到,在《人民日报》及其他重要媒体的帮助下,从1963年开始,日记写作已经被创造为社会大范围的仪式化行为:日记成为英雄模范日记的代名词,日记成为学习毛主席著作和实践毛泽东思想的记录,日记写作成为对伟大领袖毛主席表达无限热爱的重要途径。

四、日记写作的范式:《雷锋日记》和《王杰日记》的分析在众多的英雄模范人物的日记中,雷锋日记和王杰日记具有特殊的地位。1963年,继《人民日报》之后,雷锋日记摘抄也在其余全国重大报刊,如《解放军报》上发表,同年3月,解放军文艺社编辑了《雷锋日记》,在卷首配发了毛泽东、周恩来、朱德、邓小平的题词,同年4月在全国发行。首次印刷40万册。1965年10月,王杰日记摘抄在《人民日报》、《解放军报》等重大报刊上发表之后,11月,人民出版社整理出版了《王杰日记》。一时间《雷锋日记》和《王杰日记》在全国广泛流传,全国各行各业掀起了学习《雷锋日记》和《王杰日记》的高潮。《雷锋日记》和《王杰日记》成为全国人民日记写作的范本。

1963年出版的《雷锋日记》收录雷锋1959-1962年间的日记共121篇,约4.5万字,按时间顺序排列。1965年出版的《王杰日记》则经过编者的分类整理,每一类加了小标题,所分类别包括“读毛主席的书是革命战士的首要任务”,“党叫干啥就干啥”,“革命哪怕担子重”,“革命战士爱人民”,“革命同志要团结”,“艰苦朴素不忘本”,“革命英雄作榜样”,“心怀祖国,放眼世界”,“毛主席怎么说的,我就怎么做”,“千万不要忘记阶级斗争”,“自觉地、刻苦地进行思想改造”,“学好人好事,做好人好事”,“为革命苦练杀敌本领”,“做革命的良种,当好革命接班人”。在标题之后,还附有“编者按”。比如在“革命战士爱人民”一文下,“编者按”指出,“毛主席说:‘全心全意地为中国人民服务,就是这个军队的唯一的宗旨。’王杰同志牢记毛主席的教导,在这几篇日记中,就可以看到,他是以人民的利益为生命的”(王杰,1965:36)。

《雷锋日记》和《王杰日记》主要在日记应该包括的内容和日记的语言等方面确定范式。《雷锋日记》和《王杰日记》的主要内容之一是学习毛主席的著作,包括对毛主席著作及毛主席重要讲话的理解,对毛主席著作中有关内容的摘录,以及对学习毛主席著作体会的描述等等。在《雷锋日记》中,1959年11月某日,雷锋记录自己在白天的劳动之后,晚上在车间调度室读毛主席著作入了迷(6);1961年2月22日,他与某同志谈怎样学习毛主席著作直到深夜一点多,在甜蜜的梦乡见到了毛主席(29);1960年12月的某日,雷锋在日记里写下了如何学习毛主席著作的方法,表示要“坚决做到边学、边想、边改、边运用”(21);1960年12月18日,日记的标题是“看了毛主席《和美国记者安娜路易斯斯特朗的谈话》的感想”(22);1961年4月29日的日记收录了雷锋向第六届团队大会汇报学习毛主席著作的提纲(36);1961年6月29日的日记是雷锋学习毛主席讲的一段话的感想(46);1960年的某月某日,雷锋说自己学了毛主席著作后,不仅懂得不少道理,而且总觉得有使不完的劲(13)。1961年11月26日,雷锋在日记中提到,“我学习了《毛泽东选集》一、二、三、四卷以后,感受最深的是,懂得了怎样做人,为谁活着(59)。而《王杰日记》中,不仅“读毛主席的书是革命战士的首要任务”和“毛主席怎么说的,我就怎么做”两类下收录的主要是王杰读毛主席著作和学习毛泽东思想的内容,在其余各部分中也多有相关的内容:在“党叫干啥就干啥”一节中,1964年5月20日,王杰反复学习了《为人民服务》和《纪念白求恩》(26);在“革命同志要团结”一节中,1963年8月20日,王杰学习《为人民服务》(39);在“心怀祖国,放眼世界”一节中,1963年2月10日,王杰在深夜一点站完岗后,一口气读完了《将革命进行到底》(60)。

《雷锋日记》和《王杰日记》主要的内容是记录如何实践所学的毛泽东思想,如何将毛泽东思想贯彻到日常生活和工作之中。归纳起来,大致可以分成以下几方面。其一,学习其他英雄模范人物。《雷锋日记》中提到过张秀云、黄继光、郑满春、韩英、龙均爵等人;《王杰日记》“革命英雄作榜样”一节收集的就是王杰学习英雄模范的一组日记。关于学习英雄模范人物和毛泽东思想实践的关系,《王杰日记》“编者按”中说得很清楚:首先,毛主席说过要善于学习;其次,这样的学习可以“帮助他更好地学习和领会了伟大的毛泽东思想”(45)。其二,在学习之后确立的计划和决心。在《雷锋日记》和《王杰日记》中,类似“我决心继续努力,保持荣誉,发扬光荣,永远听党的话,听毛主席的话,读毛主席的书,做毛主席的好战士(雷锋,1963:20)”,“今后我一定勤俭节约……一定养成艰苦朴素的好作风(王杰,1965:82)”这样的内容经常出现。这样的决心经常具体化为以数字进行罗列的计划。雷锋在1959年某月某日的日记中列举了4条需要努力的方向(2);同年8月26日的日记是一个更具体的工作学习时间计划(4);1960年1月8日,首次穿上军装,有6条努力的方向和奋斗的目标(6);1962年2月19日的日记则记录了参加某部首届团队会之后表的4点决心(71)。《王杰日记》中也有类似的内容。比如1963年3月13日的日记,王杰表示要从3个方面努力改造思想(22)。其三,结合毛泽东思想,对自己的思想行为进行检讨。《雷锋日记》和《王杰日记》中多有对自己行为是否符合毛泽东思想的反省。在1962年3月24日的《雷锋日记》中,雷锋记录自己在炊事班的饭盆里拿了一块锅巴而受到炊事员的批评,心里不平。后来读了报纸上的毛主席语录,认识到自己的不对,主动向炊事员认错(74);王杰在1963年8月8日的日记中,援引毛主席关于经常打扫“思想卫生”的指示,表示“每天睡觉前要回想一天的工作,哪些做得对,哪些做得不对”(79)。《雷锋日记》和《王杰日记》因此记录了很多警示自己、勉励自己的词句。1962年2月27日,雷锋在日记里是这样写的:“雷锋呀,雷锋!我警告你牢记……”(72);1963年4月22日,王杰在日记里是这样写的:“王杰呀,王杰!我警告你……王杰呀,一定要牢记……”(29)。其四,利用毛泽东思想克服日常工作中的困难。雷锋在1962年1月11日的日记中记到如何用毛主席关于原子弹是纸老虎的讲话,提高了战士防原子弹训练中的信心和干劲(63);《王杰日记》中“为革命苦练杀敌本领”类下也有相关的内容。其五,在毛泽东思想的鼓舞下,做好人好事。这方面的内容,更为大众耳熟能详。

《雷锋日记》和《王杰日记》充满了对毛主席的热爱和崇敬,充满了对阶级敌人的仇恨,充满了要求进步的决心,所以日记的基调爱憎分明,豪情勃发。两者中不仅经常可以看到名言警句,更可以看到诗般的语言,甚至诗歌本身。雷锋说“一花独秀不是春,百花齐放春满园”(2),他还对翻车机进行歌唱(3)。1961年的某天,因为参加了抚顺市第四届人民代表大会第一次会议,雷锋有“说不出的高兴和感激”,所以作诗一首(4849)。1963年8月22日,王杰学习毛主席著作的体会,也在日记里用诗般的语言说,“鲜花没有太阳不能开放,庄稼没有雨水不能成长,革命战士没有毛泽东思想武装,就会迷失方向。”(67)充分显示出要求进步的年轻人的激情和热情。但是,因为内容单一,豪情的抒发显得单调和偏执;术语过多之后,激情的表达显得空洞。

当日记写作在新时代的象征意义已经被赋予,日记写作通过《雷锋日记》和《王杰日记》已经具备范本,日记写作作为社会范围内的仪式化行为便产生了。在各种社会力量的努力下,这一仪式化行为的凸显性、重复性和相似性的程度都是很高的,它得到国家最重要的媒体的大力宣传和推广,得到全国各行各业的热烈反应,其凸显性强;在重点推出雷锋日记和王杰日记的同时,英雄模范层出不穷,他们不断地撰写日记,不断地撰写类似内容的日记,通过媒体连续的报道,仪式化行为的重复性又得以加强。尤其是1963年以后,是“毛主席万岁”的时代,社会各领域均学习毛主席著作、实践毛泽东思想的活动,创造以热爱毛主席为主题的仪式化活动,而“文革”中的语言,则普遍存在着政治性强、术语多、应用广、声势猛、夸张大、大量引用毛泽东的语录、诗词,拒绝一切“温软柔艳”的腐朽之词等特征(白戈,1993:234),日记写作则被重新赋予时代的象征意义,日记写作范式的确定与社会中同时存在的其他仪式化行为的相似性是很强的。

日记写作在社会大范围中所具有的上述特征直接影响了知青日记的写作及其内容。

五、知青群体特征知青是中国当代历史上出现的特殊人群。下乡知青作为一个群体,其生存环境和生存目标各方面均具有鲜明的个性。

比较通行的说法,“知青”是指20世纪60年代初到70年代末,下放到农村和边疆劳动的城镇青年学生。如果将知青作广义和狭义的区分,狭义的知青,则“特指1962年以后知识青年上山下乡安置工作成为国家的一项专门工作,国家正式为下乡上山的城市青年学生发放安置费以后,从大中城市下乡的中学毕业生”(定宜庄,1998:2)。这个狭义的知青群体以文革期间毕业的66、67和68届毕业生为主。与所及资料相关,我们的研究也以狭义的知青群体为主要关注对象。

这是一个年轻的群体,主要由初中和高中毕业生组成,下乡时平均年龄大约在15岁到19岁之间。虽然知青群体的组成状况较之雷锋、王杰所代表的军人群体要复杂得多,但是作为年轻人的群体,大多数的知青和雷锋、王杰一样,热情澎湃,要求进步。此外,下乡之前,知青群体主要在城市居住。城市在地理和社会资源上的优越性使得这些城市青年在信息的拥有上具有很大的优越性,阅读报纸,领会政策可以成为他们日常生活的重要部分,他们对于政治的关心和敏感,对于进步的要求,对于迎合时代的热情,与居住在农村的青年是存在差别的。另一方面,知青是一个与共和国同龄的群体,他们接受的是建国以来新式的正规的学校教育,1949年到1966年17年的教育对理想主义与集体主义的提倡,对道德品质教育的关注,知识教育中出现的狂热与偏执,愚昧与无知等(同上:431-438),在知青这个群体中留下了深刻的烙印,但是教育也赋予这个群体表达自己思想的能力和需求,可以对生活和自身进行反思。

下乡以后的知青,他们年轻热情,要求进步,有理想,迎合政治,愿意付出自己的青春,同时他们也是脆弱的,容易迷茫的。当生存环境变得恶劣,生存目标变得模糊的时候,后者体现得更为明显。然而,在脆弱、迷茫的时候,他们也有能力反思、自省、表达和自助。

这样一个群体在接受了自愿和非自愿的(刘小萌,1998:18;Bernstein,1977:92)集体迁移,或从城镇到农村,或从城镇到兵团之后,其群体生存环境也具有鲜明的特征。生存环境的艰辛恐怕是大部分知青都始料不及的。1978年8月23日,中共中央宣传部副部长朱穆之在听取国务院知青办副主任关于知青问题的汇报后说,“知青插队给农民增加了负担,实际上是城市养不了,交给农民去养……”(顾洪章、马克森,1996:161)。1960年代后期的中国农民本身就很贫穷,他们怎么能负担庞大的知青群体?加上知青安置费用的流失等知青管理中存在的大量弊端,物质的匮乏成为下乡知青首先必须面对的问题。到1973年,在插队知青队伍中,生活不能自给的还占30%以上,没有住房的还占36%左右(刘小萌,1998:288,294),食不果腹、衣不蔽体、住房破败、出行不便的现象在知青中普遍存在。

与物质匮乏并存的是精神的匮乏和内心的失衡给知青带来的压力。在熟悉生活的突然中断带来暂短的新鲜感的同时,陌生的环境给这些年轻人带来更多的迷茫和不知所措。一位进山的知青这样描述自己当时的心境:“我常常感到山要倒下来,压下来,把我压得粉碎。——我感到一种从未有的恐慌,我能从这里走出去吗?”(刘中陆等,1995:152)去云南的四川知青也提到刚到目的地时,觉得“一种对未来命运不可知的惶恐攫紧了大伙的心。” (红土热血,1991:5)一位插队山西的北京知青也是这样说的:“大家都觉得无中心、无目的、无领导,都不满足现状,可又不知道该怎么办。我们过去习惯了家长和学校为我们安排好一切,只要学习努力就行了。在此落户,3分钟的狂热一过,就苦闷、彷徨,怀念遥远的过去而不能正视眼前的一切。”(姜昆,1996:413)

这种恐慌与陌生和不适应有关,也与上世纪六七十年代中国城镇和乡村,城镇和边区生活的巨大落差有关,尤其是农村和边区文化生活的匮乏,给知青这个不久前还是学生的群体带来很大的压力。能看上前日的报纸,都会让知青感到幸福(史为民等,1996:17);看电影成为当年兵团最高级别的文化生活(何岚、史为民,1994:188),虽然电影也很单调,为看场电影,要跑几十里的路也是常事。插队农村的知青对此反应更明显:“我在村里整天无所事事,还没下地干活。生活环境的艰苦,文化的匮乏,主要是一个同类人都没有,使整个生活沉闷、慵懒到极点。我还是争取尽早回京,这种度日如年的生活简直不堪忍受。”(史为民等,1996:115)农村的生活在新鲜感褪去之后,露出的是落后,甚至是丑陋。比如农村的集市,一位知青说,他透过表面的喧哗热闹,“看到了内在的可怜人的寒酸和气人的欺诈,隐隐约约地感到这平凡的集上有那么一股黑噩噩的浊流。”(姜昆等,1996:13-74)

这样的观察在知青中普遍存在,而且极大地冲击了知青这一群体的生存目标。上山下乡的知识青年,其最初的群体目标是响应毛主席的号召,“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育”(顾洪章、马克森,1996:83)。如果农村这样落后,农民如此愚昧,他们如何教育知识青年?有一位知青在日后的反思中是这样说的,“我们从小所受的教育与生长的环境,造就了这一代北京知青的理想和追求。我们心甘情愿地吃苦受累,心甘情愿地奉献青春,却绝不甘心将自己混同于一个普通的农民。这一点也是村里的人们所永远无法理解的。”(刘中陆等,1995:229)很多知青穿上了当地的衣服,过上了当地的日子,但是对自己被农村所同化是感到难过的:“才来时的新鲜感已被无情的现实代替,日复一日的重复劳作,好像显不出知识和愚昧的区别,不是我们改造农村,而是农村同化我们。”(姜昆等,1996:419-593)有一部分知青改变了国家确定的目标,树立了改变农村的、改造中国的新的使命(同上:1341),但是,当物质匮乏成为每日需要解决的问题,当繁重的劳动成为每日的课程,当没有组织、没有关心成为普遍的感觉,这样的使命能支持多久呢?很多知青的反应是,“时间一久,我们的豪情壮志渐渐烟消云散,代之而来的是日甚一日的思家之情。我越来越驾驭不住这股颓势。” (杨智云等,1992:10)

群体的生存目标本来寄托着群体的精神,是群体的激情得到表达的途径,是群体追求进步的主要途径,原定群体生存目标的不确定甚至丧失,对于群体的打击是最深刻的,它直接导致了群体成员生活的失序和内心的失衡。

为更好地说明知青的群体特征,可以将知青这一群体与雷锋、王杰所代表的军人群体进行比较。上世纪五六十年代的军人群体在社会上享有的声誉,拥有的社会资源是知青所望尘莫及的。严密的组织、规律的生活以及社会赋予的高度荣誉感和相对比较丰厚的资源,使得入伍的新兵很快就可以融入到群体之中,找到安全感和归属感。不仅生存的环境比较优越,军人的生存目标也是明确的、一致的和不变的。换句话说,虽然入伍的新兵也面临生活环境、生活方式等各方面的改变,其压力却可以因上述比较良好的生存环境得到缓解。这是知青们所不能企及的。

显然,知青的群体特征深刻地塑造了知青日记写作和知青日记的性格。

六、知青日记:与《雷锋日记》、《王杰日记》的比较日记写作在知青中普遍存在,而且在知青生活中占据重要的位置。知青放羊时还“把日记本带在身边写日记”(刘中陆等,1995:71)。在回忆一位不幸身亡的知青时,也提到了他生前的日记“记得很勤,也记得很细”(姜昆,1996:1276)。很多知青把生活的感受,把想家、吃苦,“把点点滴滴的羞愧、自责一丝不苟地写到日记本里”(同上:1491)。从发表的知青回忆录来看,日记写作这样的行为在知青的日常生活中重复进行,因而具有日常性和例行性。

以史为民等主编的《知青日记选编》(以下简称《选编》)为例分析知青日记的内容和写作程式。首先,我们可以看到知青日记和《雷锋日记》、《王杰日记》在内容上有很大的相似性。《雷锋日记》和《王杰日记》中的典型内容,即读毛主席著作,实践毛泽东思想,在知青日记中还有相当篇幅的仿照。知青日记中广泛存在对毛主席语录的引用。《选编》收录1968年日记13篇,其中引用语录和最高指示共7篇;收录1969日记103篇,引用语录13篇;收录1970年日记93篇,语录引用15篇;收录1971年日记27篇,语录引用5篇;收录1972年日记26篇,语录引用3篇。其二,知青日记中充满了知青对自己思想行为的检查和检讨。以《选编》收录的1971年的日记为例,3月1日,某知青提出她的学生有热爱劳动的本质,这种本质正是她所缺乏的,需要自己虚心向学生学习的(史为民,1996:154-155)。3月28日,另一位知青的日记指出自己“一遇困难,就充分暴露了自己小资产阶级摇摆性的弱点”(同上:156)。7月26日的日记里,一位知青对自己在割小麦中表现出来的无知进行了检讨,表示“自己必须加紧锻炼,赶紧补上这一课。如不然,仍旧是一个肩不能挑、手不能提的小资产阶级”(同上:165)。8月10日,继续割麦,对淹上脚面的臭泥表示了恶心。晚上读毛著,反省自己说“这不是一个怕脏鞋与不脏鞋的问题,这是一个愿意不愿意和群众斗争打成一片的问题,是一个愿意不愿意为群众利益服务并和群众利益相结合的问题”(同上:166)。其三,在反省和思考的基础上,知青日记中也经常可以见到各种的计划和决心。以《选编》收录的1970年日记为例,收录的93篇日记中,有十几篇在日记中列举了近期的计划和决心。比如某位知青元旦的日记,对“活学活用毛主席著作”、“三八作风改为接受再教育”、“生产劳动”、“团结互助”、“生活管理”等方面对自己的过去进行了总结,对新的一年提出了对自己的要求和决心:“在1970年这新的一年中准备为保卫毛主席、打击帝、修、反的战斗中献出自己的一切”(同上:85)。大凡特殊的日子和重要的会议之后,这样的计划和决心就比较多。其四,在知青的日记中,可以看到各种的榜样,看到各种讲演会和其他会议的记录以及更多的学习笔记。《选编》1971年3月18日的日记中是入党申请书(同上:155-156)。《选编》该年4月24日,录某知青的文章。文后有编者注云:“这是先在日记本上打草稿,后来抄在黑板报上的稿子”(同上:158)。《选编》1970年12月16日的日记是会议记录(同上:150-152)。1970年5月8日,日记作者“一口气看完了《黄山青松映丹心》”,表达要向英雄学习的决心(同上:125-126)。

知青日记写作有一定的程式,比如扉页上总有豪言壮语。兵团生活开始了,不少青年打开日记本,先把“中国人民解放军北京军区内蒙古生产建设兵团X师X团X连”的部队番号工工整整地抄录下来,然后抄上一段段革命的口号,代表自己的誓言:“屯垦戍边,寓兵于农。加强战备,准备打仗。一不怕苦,二不怕死。加强北方防线,红在边疆,专在边疆,扎根边疆,献身边疆。下定决心,不怕牺牲,排除万难,争取胜利”(何岚、史为民,1994:32)。日记写作中也经常可以看到强烈的情感的表达。1970年6月2日,某知青到长武县开积极分子代表大会,他认为这将成为他生活中的一个转折点。从此,他的生活将开始了充满朝气的新的一章。为此写新诗一首:“强烈的感情冲击着我,使我有些冲动,但我终于醒来了,青春的活力又发出那冲天的干劲了”(史为民等,1996:129-130)。在《知青日记选编》中的400余篇日记中,收录知青自己创作的诗歌(包括打油诗、词、七绝、信天游等)18篇。这样的写作基调也让我们宛然看到《雷锋日记》和《王杰日记》的痕迹。

知青日记写作和知青日记的内容充分反映出社会推行的仪式化和有关这一行为范式的影响。日记写作在社会大环境下所具有的强烈的凸显性、重复性和相似性,对全社会具有一定文化水平的人均产生足够的影响。有人指出“文革时,年轻人普遍地记日记。据调查,初三到高二的学生,70%的学生记日记。”(白戈,1993:264)很多人对雷锋日记可以“读得滚瓜烂熟、正背如流”(赵越飞,2000:33),雷锋日记中的不少名言警句广为流传。很多人认为,记日记就是好人好事或豪言壮语,所以当时人们的日记写作绝对不会超过《雷锋日记》、《王杰日记》(聂作平,1997:72)。知青群体在下乡之前所具有的社会化程度较高的特征,促使知青对日记写作这一仪式化行为的凸显性、重复性和相似性有更好地认识,对该行为予以较高的排序,并加以采纳和仿制。很多知青在下乡之前就养成了日记写作的习惯,他们对于日记写作的象征意义、日记写作的范式印象也是极为深刻的(刘小萌,1998:236等)。当知青下乡,进入自己特定的生存环境时,将日记及其特定的社会特征,尤其是特定的写作方式带入,是很自然的。

此外,因为社会对日记写作的推崇,日记写作需要的物质支持却基本可以得到满足。日记本是当时年轻人中流行的礼物。有位知青提到自己的朋友“小X明日清晨返京,自己所应送给她的日记本还是没有”,未料第二天“清晨临上工之际,小X唤住自己,送给自己一个日记本”(史为民等,1996:234)。

但是,知青日记显然并不是社会大范围内推行的日记写作的翻版。比较知青日记和《雷锋日记》、《王杰日记》,我们可以看到知青日记的鲜明特色。这一特色的形成与青年群体生存的环境密切相关。从知青日记的内容来看,知青日记对自身所处的环境,对自己的日常生活是关注的。较之范式日记,知青日记多了细腻的描写,真诚的思考。很多知青比较详细地记录了下乡所在地点的情况,日常生活的喜怒哀乐。仍以《选编》为例。《选编》收录某知青1969年1月的日记中,1日记录了“下富家寨”的大概情况(同上:14),1月7日记录养猪的事情(同上:16),1月26日记录了在老百姓家谈话的感觉(同上:19),1月27日,对“红书兜,语录歌,语录操,语录舞,会前会后的请示”认为只是“一种不正常的形式和风气”(同上:20),1月29日,对社员死气沉沉,互相推让不干活的样子感到别扭(同上:20),2月1日对农村妇女的落后表达了忧心(同上:21)。另一位知青1969年10月的日记中,10月4日、6日、7日,记录了磨面的辛劳(同上:64-65),10月14日记录自己生病的细节(同上:66),10月19日记录重阳节的活动(同上:69),10月24、25日则记录了一些经济账目,非常具体,“农村这牛羊肉真是便宜,一只羊,才8元钱,一共杀了25斤净肉,每斤才3毛2分。”(同上:72)

更重要的是,知青日记写作这一行为具有了独特的象征意义,这一意义与社会推行的日记写作的象征意义有截然的区别。

知青是这样描述日记写作对于他们的意义的:“在我们最需要文化知识,最需要人生指导的时候,却无人给予。我们彷徨、迷惘、不知所措。所有这些苦闷和渴望向谁去诉说?只有用三大本厚厚的日记来倾诉,只有用男朋友的爱抚来弥补,只有用二重唱的歌声来发泄。” (姜昆等,1996:1458)有一位知青说,从自己的日记中,“能看到一点灵魂的结晶,性格的差别,看一看总像看得是自己的汗、自己的血,从中总能体会一种人生的艰难、道路的曲折、生活的漫长、斗争的反复,其中伴杂着忧虑苦闷,也更有快乐兴奋。是的,遇到各种各样的人,碰到形形色色的事,思想上总是波澜起伏,有时观望深思,有时激动感慨,把它写下来,以后,有时间重阅一下,总能更好地对待今后的困难和挫折,总会对理想的信心与斗争的希望有所鼓舞,有所促动。” (沈殿忠,1998:263)我们可以看到,当社会大范围内的日记写作成为对伟大领袖毛主席表达无限热爱的重要途径时,知青的日记则成为知青们书写自己的内心,建构自己内心的秩序,缓解内心的重要压力,是他们认识自我,建立自信的重要手段。从象征意义来说,知青的日记写作部分开始摆脱与政治的关系,开始为其自身服务。这一点,是知青日记和《雷锋日记》、《王杰日记》之间存在的本质差别。

日记写作新的象征意义的获得与日记内在的性格有关。Thompson(1982:12)认为记日记是一种思维性强同时又比较被动的一种活动,但是如Burt (1994:197)指出的,这种活动对行为人可以产生重要的作用。它帮助行为人安排生活,提供一个表达思想和感情的通道,因此成为缓解紧张,应付情感问题的重要手段。宋瑛、梁爱主(1996)也持同样的观点,认为日记在缓解紧张,康复心理中具有良好的作用。他们意识到日记写作与这一新的群体生存目标的重要关系。

这样的调整,更主要的还是建立在群体成员所处的生存条件,群体成员对所处生存环境和群体的生存目标的估量等基础之上。在日常的生活中,在各种困难的压力之下,知青逐渐认识到原定群体生存目标的模糊。在生活失序、内心失衡的状况下,群体生存的目标必须得到调整或者重新建立。大多数的知青都认识到在当时的状况下,维护自己日常内心的稳定,建立自己内心的秩序,以更坚强的内心应付日常的困难应该成为生活的中心。如果我们把知青生存的环境标签为“仪式化行为的中断”,那么“仪式化行为的重建”就成为他们新的生存目标(Knottenrus,2002;吴艳红,Knottenrus,2005)。日记写作在群体成员中存在的主要根据就是为此目标服务。换句话说,知青这一群体的生存条件,使得知青对日记写作提出了新的要求,而知青这一群体新的生存目标的确定,则为知青调整日记写作的象征意义和内容提供了方向。

总体来说,日记写作能够在知青生活中出现,与社会的影响关系密切,没有《人民日报》等社会主要媒体的大力推行,没有《雷锋日记》、《王杰日记》等范式日记的推广,知青对于日记写作的凸显性、重复性和相似性不会有很好的认识,日记写作在他们的主观判断中不会占据重要的位置,他们不一定会采用这一行为,在知青日记中恐怕也不会留下那样多的范式日记的影响。另一方面,如果知青的物质和精神生存环境不是这样匮乏,如果知青没有承受这样大的因仪式中断带来的内心的压力,如果知青的生存目标明确而且确定,知青日记写作这一日常仪式化行为也不会出现这样意义深刻的调整。知青日记写作不会具有有别于社会大范围内推行的日记写作的特征。在这一过程中,知青个体的知识能力既支持了他们对社会大范围内日记写作特征的估量以及对范式日记的学习,同时也支持了他们对群体生存特征,自身所拥有的资源状况的估量以及对范式日记的调整和改变。就在社会、群体和个人共同的作用下,日记写作成为知青日常仪式化行为的重要内容。

七、结论日记写作在中国历史上出现已久。然则新中国成立以后,尤其20世纪60年以后十年间出现的日记写作却具有其独特的历史和社会个性。简单说,那个时代的日记写作是国家倡导和推行的一种政治仪式。基于主导媒体的宣传、模本的推广,以及和其他政治仪式化行为的紧密联系,日记写作作为仪式化行为具有很强的凸显性、重复性和相似性。因此使得这一仪式化行为在社会各领域的深入广泛传播成为可能。知青这一群体,无论是年龄、居住环境和受教育的经历,均使得他们在社会化的深入方面为其他群体所难以比拟。日记写作进入知青生活,知青日记中充斥的流行的内容和语言,是很自然的。但是,这种形式上的相似不能让我们忽略知青对于日记写作内涵的改变这一事实。艰辛的生存环境,模糊的生存目标,让大多数的知青感到内心的迷茫和失衡,感觉到压力和困惑,感受到孤独的强烈侵袭,他们需要日常仪式化行为给予内心的扶持。社会流行的日记写作就在这样的群体特征之下,在群体成员的努力之中,改变了其内涵和意义,摆脱了政治仪式的特征,而为行为人缓解内心的压力,增强行为人的内心力量而服务。知青日记写作以及知青日记的特点就是这样被社会、群体的特征,在个人的努力下被塑造的。

而对知青日记写作及其特点的分析也为我们更好地理解日常仪式化行为形成的一般过程提供了帮助。

白戈.1993.1966-1976:中国百姓生活实录[M].警官教育出版社.

|

程韶荣.2000.中国日记研究百年[J].文教资料(2).

|

定宜庄.1998.中国知青史:初澜: 19531968[M].中国社会科学出版社.

|

范文发.1998.白山黑水:一个上海知青的尘封日记[M].珠海出版社.

|

顾洪章、马克森.1996.中国知识青年上山下乡大事记[M].中国检察出版社.

|

关键、Knottnerus. 2002.美国华裔的边缘化及涵化进程中的结构仪式分析.单纯, 译.世界民族(1).

|

何岚、史为民.编.1994.漠南情—内蒙古生产建设兵团写真[M].法律出版社.

|

何世平, 主编.1992.蹉跎与崛起[M].成都出版社.

|

红土热血编辑组.1991.红土热血——云南支边生活实录[M].四川人民出版社.

|

姜昆, 等, 主编.1996.中国知青回忆录[M].吉林人民出版社.

|

雷锋.1963.雷锋日记:19591962[M].解放军文艺社.

|

刘小萌. 1998.中国知青史:大潮:19661980[M].中国社会科学出版社.

|

刘中陆、臧健、田小野, 编.1995.青春方程式—五十个北京女知青的自述[M].北京大学出版社.

|

聂作平.1997.日记是可怕的[J].读书(12).

|

沈殿忠.1998.思想沉浮录——一位知青尘封30年的日记[M].辽宁人民出版社.

|

史为民, 等, 编.1996.知青日记选编[M].中国社会科学出版社.

|

宋瑛、梁爱主.1996.日记与心理治疗[J].临床心身疾病杂志(21).

|

王杰.1965.王杰日记[M].人民出版社.

|

吴艳红、Knottnerus.2005.日常仪式化行为:以知青为例的研究[J].社会(6).

|

杨智云, 等.1992.知青档案:知识青年上山下乡纪实(19621979)[M].四川文艺出版社.

|

赵越飞.2000.日记的流派[J].中国档案(4).

|

Bell, Catherine. 1997. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press.

|

Bernstein, Thomas P. 1977. Up to the Mountains and Down to the Villages: The Transfer of Youth from Urban to Rural China. New Haven: Yale University Press.

|

Bolger, Niall, Angelina Davis and Eshkol Eafaeli. 2003. "Diary Methods: Capturing Life as It is Lived." Annual Review of Psychology (54).

|

Burt, Christopher D.B. 1994. "An Analysis of Self-initiated Coping Behavior: Diary-keeping." Child Study Journal 24(3). https://eric.ed.gov/?id=EJ496751

|

Gusfield, Joseph R. and Jerzy Michalowicz. 1984. " Secular Symbolism: Studies of Ritual, Ceremony, and the Symbolic Order in Modern Life." Annual Review of Sociology (10). https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.so.10.080184.002221

|

Knottnerus, David. 1997. "The Theory of Structural Ritualization." in Barry Markovsky, Michael J. Lovaglia and Lisa Troyer (eds.), Advances in Group Processes, vol. 14, Greenwich, CT: JAI Press.

|

——. 2002. "Agency, Structure and Deritualization: A Comparative Investigation of Extreme Disruptions of Social Order." in Structure, Culture and History: Recent Issues in Social Theory, edited by Sing C. Chew and J. David Knottnerus. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

|

——. 2005. "The Need for Theory and the Value of Cooperation: Disruption and Deritualization." Sociological Spectrum (25). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/027321790500130

|

Rook, Dennis W. 1985. "The Ritual Dimension of Consumer Behavior." The Journal of Consumer Research 12(3). https://ideas.repec.org/a/oup/jconrs/v12y1985i3p251-64.html

|

Thompson, Charles P. 1982. "Diary-keeping as a Sex-role Behavior." Bulletin of the Psychonomic Society 20(1). https://link.springer.com/article/10.3758/BF03334787

|

William, I. Thomas and Florian Znaniecki. 1927. The Polish Peasant in Europe and America, Vol. 1 & Vol. 2, New York: Alfred. A. Knopf, INC.

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27