在当代社会科学领域,对城市的社会问题日益关注,关心“社会空间正义与空间秩序”(spatial justice and order of societies)被誉为城市科学研究的“道德进步”(Smith,2000:1-18)。从根本上说,城市社会空间结构是由城市社会分化所形成的,这种分化是在工业化、现代化和城市化的背景下产生的,包括人们的社会地位、经济收入、生活方式、消费类型以及居住条件等方面的分化,其在城市地域空间上最直接的体现是居住区的地域分异(艾大宾等,2001:7-11)。

当前,在西方发达国家,郊区化、“全球城市”和社会空间极化、居住空间分异、防卫社区(gated community)、下层阶级聚居(ghettoization)等社会空间演变和分异趋势等一系列的演进所带来的社会空间不平等使得城市中的社会公正问题成为关注的焦点(Zhou & Ma,2000:205-236)。在我国当前的城市中,随着社会经济的阶层分化和住宅市场化改革,呈现出社会结构分层和城市空间调整相结合的特征,出现了诸如居住隔离、空间剥夺、社区重构、城市治理主要从经济效率出发而忽视“人文关怀”(杨上广,2005b:10-15)等问题。在这样的背景下,深入剖析城市居住空间分异趋势,反思传统的城市治理模式,成为当前城市居住空间结构研究领域的一个紧迫课题。本文试图以上海为例对这一问题展开讨论。

一、上海商品住宅的空间分异格局及成因决定一套住房的总价位是由住宅面积、单位均价构成的,当然房屋类型的不同,其价格也有所差异,因此,研究房价对上海不同社会阶层的空间分选作用,必须对上海商品住宅面积、单位均价、不同房屋类型的空间分异格局进行分析。

(一) 上海商品住宅面积的空间分异格局黄浦、卢湾、静安三区构成上海的中心城区。根据2003年上海房地产报告,中心城区主力房型单套成交面积出现分化,40~50平方米小户型酒店式公寓和130~160平方米的大户型成为市场主力。市场的两极分化现象比较明显,大面积三房成为市场主要消化的对象,产品更趋于豪华型和舒适型。此外,中心高价房楼盘的规模逐渐改变以往见缝插针的形式,并逐步走向规模化,10万平方米的居住小区已经成为常规产品。

长宁和徐汇两区构成了上海房产传统的高档居住区。长宁区的楼盘以小高层为主,建筑规模一般不是很大。区域内的主力房型为三房,主力面积为130~140平方米,楼盘都是统一规划,实行开放式的小区管理。徐汇区的楼盘多为是中小型高层楼盘,以三房为主力房型,面积偏大。其中三房面积集中在140~170平方米,两房面积也大多在110~130平方米之间。大房型是这两个传统高档居住区的一个显著特色。

上海北区主要是指苏州河以北的普陀、闸北、虹口和杨浦四区。与中心城区和长宁、徐汇传统高档居住区面积结构呈一路上扬趋势有所不同,北区的商品房面积呈现“中间凸起,两头微扬”的结构。主力房型集中在面积为100~120平方米的二房型或三房型。这种房型结构主要是因为北区的商品房以中档为主,而且主要针对的消费群体是普通工薪阶层。此外,在普陀和闸北两区还有一些低于70平方米的小房型,170平方米以上的大房型在这四区中也占有一定比重。

上海近郊区包括浦东新、闵行、宝山和嘉定等四区。这四个区的商品房面积结构呈现“两峰型”,即主力房型一方面集中在100~110平方米的二户型和三户型,另一方面也有大量170平方米以上的大户型商品房。其中170平方米的大房型所占比重有所增加,这和上海的独立型、双排、联体型别墅主要分布在近郊的浦东新区、闵行区和嘉定区有关。

上海的远郊区主要包括松江、青浦、南汇和金山、奉贤等区及崇明县(后三者由于地处偏远,房产开发较少,我们不作分析)。松江、青浦和南汇三区的商品房面积结构呈现“三个阶梯状”:80平方米以下的房型占26.49%;80~140平方米的房型占34.68%;而170平方米以上的大户型占17.99%。此状况的存在与前述三区是上海别墅,尤其是独立型、大面积别墅的主要分布区有关。

(二) 上海商品住宅价格的空间分异格局上海住宅商品房房价的总体空间格局有以下几个特点:(1)房价从中心城区向四周逐渐降低;(2)房价的峰值点主要位于陆家嘴地区、黄浦和卢湾淮海路沿线区、次中心徐家汇内商圈区、长宁古北区;(3)房价的总体态势延续上海住宅历史“地倾西南”格局,呈现以东北-西南走向向苏州河以南区域倾斜;(4)高价房的分布形态呈现从浦东新区陆家嘴地区-内城区-徐汇区-长宁区沿线东北-西南倾向;(5)房价的最高峰值点在小陆家嘴地区。

从上海商品住宅的等值线图(图 1)可知,市中心的房价基本上在10,000元/平方米以上,次市中心的房价在8,000~10,000元/平方米,外环周边的房价在6,000~7,000元/平方米左右,松江、青浦、嘉定等热门郊区的房价在5,000元/平方米左右。

|

图 1 上海商品住宅价格的等值线图 |

从经济因素,即价格水平(元/平方米)上分类,基本住宅可分为6类。其分类标准为(郑华,2003:78-82):豪华15,000元以上;高档10,000~15,000元;中高档8,000~10,000元;中档6,000~8,000元;中低档4,000~6,000元;低档4,000元以下。在上海,其中15,000元/平方米以上的豪华型,主要分布在浦东新区的陆家嘴滨江区以及卢湾、静安、徐汇三个中心城区,长宁区主要位于古北社区。而10,000~15,000元/平方米的高档住宅区主要分布在内环线以内的中心城区,如浦东的世纪公园板块、徐家汇内商圈区、苏州河沿岸、长宁区中山公园板块以及卢湾和黄浦区。

6,000~8,000元/平方米的中价位商品房大量密集分布于中环线附近。浦东新区主要位于金桥、张江、三林、六里几个大型居住圈;上海北区主要是杨浦、虹口、普陀的中环线沿线;南区主要位于闵行和松江交界的梅陇、莘庄等交通1号线沿线区域。而广大的低于6,000元/平方米的低价房则位于外环线附近,其中主要位于北部的宝山区、浦东新区的外高桥、曹路镇等,南汇的周浦、康桥以及闵行、嘉定等郊区区县。而3,500元/平方米以下的则几乎位于边远的郊区。

(三) 上海不同住宅类型的空间分异格局上海的花园洋房主要有老花园洋房、上海滩新花园洋房以及花园别墅。解放前的上海花园洋房主要分布在中心城区(徐汇、卢湾区的原法租界,静安、长宁区的原公共租界以及越界筑路地区);而解放后的花园洋房则主要分布在近郊、远郊区;上海滩新花园洋房主要位于陆家嘴金融贸易区内。而改革开放以来新建的花园洋房区位分布,以黄浦江为界,分为浦东块和浦西块,主要分布在面积宽阔、交通便捷的近郊区和生态环境优美的远郊区。

上海的公寓主要分为解放前的和解放后的。根据2003年上海房地产报告,解放前的老公寓主要分布在外环线以内的中心城区,即在原来的公共租界内。其中以卢湾、徐汇、静安和虹口等区数量最多,黄浦、长宁、闸北和杨浦等区则有少量的公寓,其他区县几乎没有。解放后的公寓则主要位于卢湾、徐汇、静安、长宁、普陀和浦东新区等区。其中卢湾区面积最大,徐汇、长宁、静安、普陀、浦东新区等大量分布。闵行、宝山和金山区分别为3.2、0.8和5.7万平方米,而上海其他区只有少量分布。

上海的职工住宅中,浦东新区职工住宅所占面积最大;其次为闵行、宝山、徐汇、杨浦、普陀等区。职工住宅主要分布的区域在外环线所穿过的区县,成一个环状包围内城区,这和建国以来上海产业逐步向外郊迁徙有关。上海原有单位的老公房建设主要分为三个时期(参见王颖,2002:33-40):(1)解放后,20世纪50年代初期上海规划建设了长白、控江、凤城、鞍山、甘泉、曹杨、天山、日晖、长航等9个住宅新村,当时这些居住区都位于城市外围区,从目前的城市区位来看,除黄浦区的长航新村外,其他8个新村都沿现在城市内环线内侧或外侧分布;(2)20世纪60年代,上海市区工业布局有了较大的变化,开辟了一些近郊工业区,城市社区空间区位大都位于城市内环线与外环线之间;(3)20世纪80年代,上海的住房急剧短缺,建设了大批新村,大多利用原近郊工业区新村扩展而成,同时辟建了一些完全新建的新村。因此,目前上海原有单位公房社区基本上沿城市中环线两侧分布,形成了连片环状空间。

上海传统街坊主要是指上海新式、旧式里弄,其主要分布在内环线以内的中心城区。根据2003年房地产报告,上海新式里弄主要分布在苏州河以南的中心城区。静安区面积最大,为102万平方米,黄浦、卢湾、徐汇、长宁、虹口则分别为32.8、75.9、76.8、22.5、67.3万平方米。此外,普陀、闸北、杨浦、浦东新区、嘉定和奉贤等区也有少量分布。经过多年的旧城改造,上海的旧式里弄已大量减少,但中心城区仍然大量存在。

根据上海2003年房地产报告,上海的简屋分布的最大区域是在杨浦区,为10.9万平方米。此外,浦东新区也不少,为8.4万平方米;虹口、闸北、普陀、黄浦、徐汇、长宁和卢湾等区也有少量分布。

(四) 上海商品住宅地理空间分布的成因目前上海商品住宅地理空间分布的现状格局其成因有多样性。首先,城市土地使用制度是城市空间重构与分异的基石。在计划经济体制下,城市土地使用权的获得主要采取行政划拨和协议出让的城市土地无偿或者低价使用制度,它造成了城市空间结构的混乱,城市土地级差地租没有体现。实行土地有偿使用和土地出让的拍卖、招标方式,使得城市土地成为按地价来引导和安排城市各项功能用地,使城市空间发展遵循W.阿朗索的级差地租-空间竞争理论,形成城市地价和房价的分布呈现环状的空间格局。其次,城市住房制度改革是城市居住空间重构与分异的“导流器”。在计划经济体制下,城市建设主体单一,国家(国有经济)是投资主体,住房实行“实物分配、低租金使用”的制度。改革开放以后,在市场经济体制下,我国出台了许多新的住房改革政策:一是城市住房市场化、货币化改革;二是投资利益主体的多元化策略;三是逐步放开住房二级市场,延长住宅消费链,鼓励住宅的梯级消费。住房制度改革使得城市异质性高的“单位”亚空间解体,同质性的居住空间趋势初露端倪,并且使得房地产商可根据不同区位进行产品定位,加大了住宅房地产发展。再次,由于中国经济在一定意义上还是政府主导下的经济,政府作为土地等社会资源的最大拥有者,其产业政策(如上海中心城区“退二进三”、郊区工业园区开发等)和城市规划(轨道交通、重大工程动拆迁商品房安置基地等)等政策成为城市住宅房地产空间分布格局的重要成因。

二、上海城市居住空间分异的宏观、中观和微观层面剖析 (一) 上海城市居住空间分异的宏观层面剖析 1. 上海城市居住空间分异的宏观格局改革开放以来,上海通过大规模的住宅建设、旧城改造和随之出现的居民梯形消费的搬迁等三方面作用,不同阶层居住的空间分异趋向逐渐表现出来。当前,上海正逐步形成如下重构与分异的演变格局(杨上广,2005a:17-22):(1)境外人士-国际社区。主要分布在近远郊豪华花园别墅区、长宁古北社区、市中心的老花园洋房、新式里弄、各种高档住宅小区、浦东新区陆家嘴滨江豪宅区以及世纪公园周边区域。(2)精英阶层(顶级高收入阶层)-豪宅区。主要位于郊区佘山风景区的豪华型别墅群(紫园)、西郊虹桥别墅(檀宫)、浦东新区汤城高尔夫球场别墅等、中心城区老花园洋房和陆家嘴区域内新花园洋房、市中心淮海路沿线区域的一些板块以及北外滩板块、虹桥-古北新区板块和陆家嘴滨江板块的高档公寓。(3)中产阶层(中高收入阶层)-高档住宅区。中高收入阶层居住的分布地域的板块性十分明显,主要在中心城区(静安、卢湾和黄浦区)、传统高档居住区(长宁、徐汇等区)、新兴居住区(世纪公园附近区域)、沿江沿河区域(黄浦江、苏州河两岸)、城郊联排和双拼经济型别墅。(4)普通工薪阶层(中等收入阶层)-中档商品房。普通工薪阶层主要分布区域为:中环线中档商品房、轨道交通沿线中档商品房、内外环间的老公房、中心城区小二手房。(5)底层阶层(低收入、贫困阶层)-三圈环带分布。一是中心城区内环线以内的传统街坊中的旧式里弄和简屋,二是中环线附近的传统工业工人居住带,三是外环线附近动拆迁中低价商品房基地。(6)外来人口(第三元群体)-多元化侵入。外来常住人口主要集中在市郊结合部、商业中心闹市地段和工厂密集地区。因此,上海流动人口的居住形态主要为:居住在中心城区的旧房和简屋、城乡结合部多人联租屋、外环线附近自建房(棚户和简屋)和自购商品房(往往是收入较高的私人企业主)。

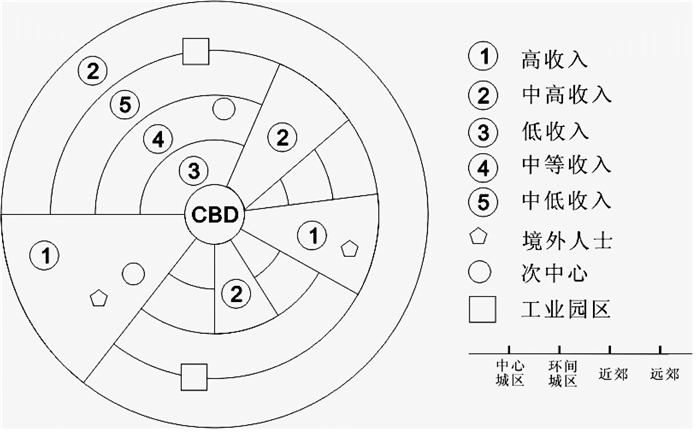

2. 上海城市居住空间分异的宏观模型城市社会空间结构模型是在对实践深入研究的基础上,通过理论指导,对城市社会结构现象和空间结构现象的归纳和简练。城市社会空间结构模型可以从整体上、宏观上反映和把握城市社会空间变迁规律。通过对上海的城市社会空间结构进行模型化的归纳,在一定程度上可以知道上海不同的社会阶层的空间居住分异格局。

上海的城市社会空间结构模型主要由四大圈层、四大扇区和两个次中心组成(参见图 2),即主要由同心圆、扇形、次中心三个模式叠加而成。四个圈层主要是:(1)围绕中央商业区(CBD)的内城区。这里主要居住着中高收入阶层,此外,还有部分低收入、贫困的本地居民和外来流动人口,他们的住房主要是中心城区未改造过的旧式里弄、简屋。(2)中环线附近的环间城区。这里主要分布着中等收入的普通工薪阶层。他们的住房主要是老公房和新建中档商品房。(3)近郊区。由于地处城乡结合部,交通便利,这里是外来流动人口的主要聚居带。此外,还有政府重大工程动拆迁商品安置房也分布在近郊区。因此,这里也成为城市中低收入人群的聚集区。(4)远郊区。这里是上海独立型、经济型等高、中档别墅的分布区。随着私家车的增加,部分中高收入阶层将从中心城区外迁,生活在生态环境优良的远郊区。

|

图 2 上海城市社会空间结构模型 |

四大扇区主要是:(1)浦西高收入扇区,大致呈东北-西南走向,是上海最早的公共租界区和传统高档住宅区,其区位从黄浦区向西延伸至卢湾、静安、徐汇、长宁及至松江等区的中高档别墅区。这里是上海高收入阶层主要居住的最大扇区,许多党政机关高级负责人、大型企事业单位负责人、外企高级主管、演艺界名人、境外人士等都聚居于此。(2)从陆家嘴,沿世纪大道向东延伸至世纪公园、龙东大道附近别墅区,是上海第二个高收入阶层居住的主要扇区。随着浦东新区国际一流生态城区的建设,这里便利的基础设施和优越的生态环境使之成为上海高收入阶层居所的热点选择地。许多高收入的境外人士也集居于此。(3)沿黄浦江向北、向南两个扇区。随着黄浦江新一轮开发的推进,这里将成为上海新的一条景观带、产业带、休闲带和高档住宅带,并因此而将成为上海新的一条中高收入阶层居住带。

除以人民广场为中心的CBD外,两大次中心主要是北区的五角场、南区的徐家汇商圈。其作为上海城市空间的北区和南区的核心,将起着组织上海南、北两大城区商业、贸易、金融等功能的节点作用。

(二) 浦东新区居住空间分异的中观层面剖析 1. 不同居住类型的社区初步形成在计划经济时代,城镇居民小区的特征比较单一,居委会之间,居民小区在建筑的质量、居住者的人口和社会统计特征之间的差异并不大,但随着市场经济的发展,特别是住房制度改革和住宅房地产市场的培育成熟,居民小区间的差异性有所扩大。其主要表现在住宅品质在地理上的聚集性,以及与此相联系的同一居住区内住户在人口统计特征、生活方式、行为模式、心理状态、价值观上的一致性(浦东新区社会发展报告,2004a:87-89)。这些指标上的内聚性构成了社区分层的要素,而社区分层又是社会分层在地理上的物理表现。浦东新区社调中心(2003:24-28)通过对各种不同居住小区的住房类型和居住人群的分析后发现,新区不同类型的居住社区格局正在初步形成(表 1)。

| 表 1 浦东新区不同类型小区分层状况 |

从购房面积和费用上看,不同类型居住小区也有明显差异(表 2)。其中高档小区购房面积最大,其均值达到每户122.11平方米;而低档小区,其均值则仅为每户13.37平方米,两者之间相差108.74平方米。而从购房费用看,高档小区均值达到每户50.65万元,低档小区均值仅为3.80万元。

| 表 2 各类小区居民已购房面积和费用 |

在购房意愿上,由于居住在高档小区的居民多已购房,因此未来计划肯定买房的比例不高。而未来买房积极性最高的是中高档和中档小区的居民,表明了中等收入阶层改善居住意愿最为强烈。中低档和低档小区居民由于收入较低,受财力限制,因此虽然目前购房比例不高,但未来购房意愿也较低。此外,从购房目的看,高档小区居民未来购房目的比较多元化,且有明显的投资购房需求,而中低档小区居民购房目的百分之百地用于自居(表 3)。通过资料分析显示,同一层次小区居民在购房行为上具有相对一致性。

| 表 3 各层小区居民未来2-3年内购房用途(%) |

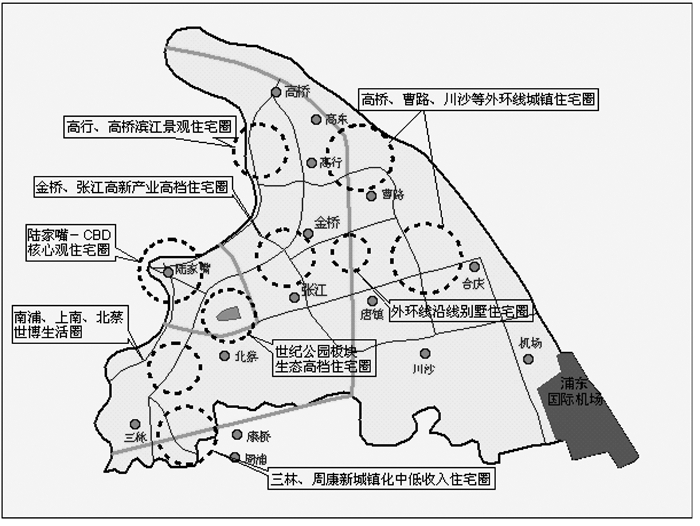

根据浦东新区城市居住空间形态现状分布,浦东新区城市社会经济、房地产空间发展趋势、浦东新区意愿购房者区位选择及浦东新区城市总体规划布局等分析和预测,未来浦东新区的居住格局将呈现8大圈层结构。这8大圈层的结构是:(1)陆家嘴——CBD核心国际化住宅圈。陆家嘴金融中心是浦东的经济核心地带,其完善的基础设施更是提供了成熟的高档居住环境。(2)世纪公园生态型高档住宅圈。该圈目前已成为上海高级白领、境外人士及其他高收入人群追求现代住宅理念(买环境、买生态、买居家、买健康)的首要之选。(3)金桥、张江高新产业高档住宅圈。金桥出口加工区和张江高科技园区是浦东新区最为重要和发展最为迅速的新兴工业园区。(4)南浦、上南和北蔡世博生活圈。这一区域将成为上海中高收入阶层居住的重点选择区。(5)高行、高桥滨江景观住宅圈。随着黄浦江两岸滨水地带的开发和功能重置,陆家嘴北面的沿江地带将成为城市景观带、产业带和居住带开发热点。(6)外环线沿线别墅住宅圈。浦东新区是上海别墅供应大区,2004年依旧保持良好的供应趋势。(7)高桥、曹路、川沙等外环线城镇住宅圈。据相关资料显示,“五普”以来外来人口增长速度最快的是曹路镇和机场镇,分别增长了109%和78%。(8)周浦、康桥、三林新城镇化中低收入者住宅圈。三林、周浦、康桥位于浦东新区南端,该地区历来交通发达,配套设施较为完善。

|

图 3 浦东新区居住分异宏观格局 |

在一定意义上,居住空间分异就是具有不同人口学或社会学特征的人群在居住空间上的重新排列组合。不同职业和收入人群由于社会心理和居住偏好的不同,在房价过滤和政府政策等机制下,形成相同社会阶层聚居,不同社会阶层空间隔离的城市社会空间状况。为了深入剖析不同类型社区的住房质量、人群特征,我们选择了浦东新区社会重构最为剧烈的三林地区8个不同类型的社区进行问卷调查,并通过统计来分析各个不同类型社区的社会分层和居住分异概况1。

1. 调查样本基本情况从居住形式看,市民动迁户以动迁房为主(56.44%);老居民新村户以单位分配为主(76.84%);无独立煤卫户以自建房为主(64.65%);高档和一般商品房显然以购买商品房为主,分别占96.74%和91.92%;农民动迁户则以征地安置房为主,占97.96%;懿德村和临江村农民房为主的两个调查点都是以自建房占绝对优势,各占95.00%和98.04%。

从就业人口的职业构成看,市民动迁房和老居民新村以务工经商和管理人员为主;无独立煤卫房以务工经商和劳务零工为主;高档商品房和一般商品房则以管理人员和专业技术人员为主;农民动迁房则以务工经商和其他为主;农民房以务工经商和劳务零工为主。

从失业率看,高档商品房、一般商品房和农民房失业率较低;而市民动迁房、老居民新村、无独立煤卫房和农民动迁房失业率较高,都在10%以上。8个调查点具体差异详见表 4。

| 表 4 三林镇8个调查点社区成员的差别特征 |

在计划经济时代,城市空间的分异现象,主要由政治及其他社会因素形成,分异人群主要是职业和社会地位的差异。而这次调查的情况表明,经济因素逐渐成为分异的首要因素,同时分异人群逐渐转变为贫富差异,由此导致了城市不同收入阶层区域化分布现象。

对于八个调查点,我们进行了家庭人均年收入数据的调查,虽然所有问卷调查的主观合作态度对问卷的有效性有一定影响,但它对于反映一种宏观规律和态势影响却不大。因此,我们可以通过分析八个调查点的收入状况,来反映居住空间分异状况。首先我们对于原始数据进行了整理和统计(表 5),其中:

| 表 5 浦东新区三林镇居住空间分异调查数据分析 |

Di—家庭人均年收入6,000元以下的受调查者占该调查点的百分比。

Gi—家庭人均年收入15,000元以上的受调查者占该调查点的百分比。

选择家庭人均年收入6,000元以下作为低收入标准和选择家庭人均年收入15,000元以上作为高收入标准,主要是考虑了被调查者在调查时有可能故意压低自己的收入状况,因此,我们根据上海低收入(最低生活保障线635元/月)和国家统计局高收入(家庭年收入6万元以上)标准,同时考虑三林镇的社会经济发展状况,进行各自下调。

Xi—某一调查点家庭人均年收入6,000元以下者占所有调查点家庭人均年收入6,000元以下者的百分比。

Yi—某一调查点家庭人均年收入15,000元以上者占所有调查点家庭人均年收入15,000元以上的百分比。

绝对差异是指Xi、Yi之差的绝对值。绝对差异反映某一特定子群居住在所选社区的百分比和其余人口居住在这一社区百分比之绝对差。其数值越大,分异程度越高;反之,则混居程度越高。由于经济收入是衡量个体、群体和阶层社会经济地位差异的最好指标之一,因此,我们用经济收入差别来反映居住分异情况(表 5)。

隔离指数(the index of dissimilarity)是城市社会学和城市地理学用来分析居住空间分异的一个指标,其公式为:

| $ {\rm{D}} = \frac{{\sum\limits_{{\rm{i}} = 1}^{\rm{n}} {|{{\rm{X}}_{\rm{i}}} - {{\rm{Y}}_{\rm{i}}}|} }}{2} $ |

其中D就是分异指数,Xi指生活在区域i单元之内的某一阶层/群体占所有调查区域的百分比;Yi指定居于区域单元i内的所有其他阶层/群体占所有调查区域的百分比。在本研究中,Xi指某一调查点家庭人均年收入6,000元以下者占所有调查点同一类型家庭的百分比;Yi指某一调查点家庭人均年收入15,000元以上者占所有调查点同一类型家庭的百分比。

将表 5中数据代入公式,计算出浦东新区三林镇8个调查点的隔离指数为51.5。

从表 5中可知,北街老居民新村、北街无独立煤卫房、华城农民动迁房三个调查点小区的Di例数值高,而Gi列数值低,且两者之差较大,说明这3个小区主要是以中低收入人群为主;而华城高档商品房和华城一般商品房则相反,说明这两个小区主要是以中高收入人群为主。

从分异度来看,分异度D值一般介于0-100之间。D值越高表明分异程度越高,当D=0时,表示区域处于完全混居的整合状态,当D=100时则表示区域内只有一种单纯的社会群体存在,亦表明是绝对的空间隔离。从浦东新区三林镇8个调查点隔离指数为51.5可知,这8个调查点隔离状况不仅存在,而且还较为严重。

此外,从表 5中可以看出,华城高档商品房和华城一般商品房两个调查点的绝对差异值非常高。由于它们在居住形式上都属于商品房,这说明在一个城市中,不同类型居民的具体居住区位表面上看是由许多客观因素决定的,比如政府决策、市场因素、城市规划等,但随着住宅市场化改革取向的深入,在居住空间的选择上,居民自主性因素正在加强。

三、大城市社会空间分异的负社会外部性随着中国土地制度和住房制度等市场化的改革,中国大城市空间结构发生了巨大的演变,这种演变使得城市空间发展遵循W.阿朗索的级差地租-空间竞争理论。从城市经济学角度来说,它使得城市空间资源配置符合市场经济效益原则,提高了城市土地的经济效益,但从社会学角度,它也会产生许多负社会外部性。

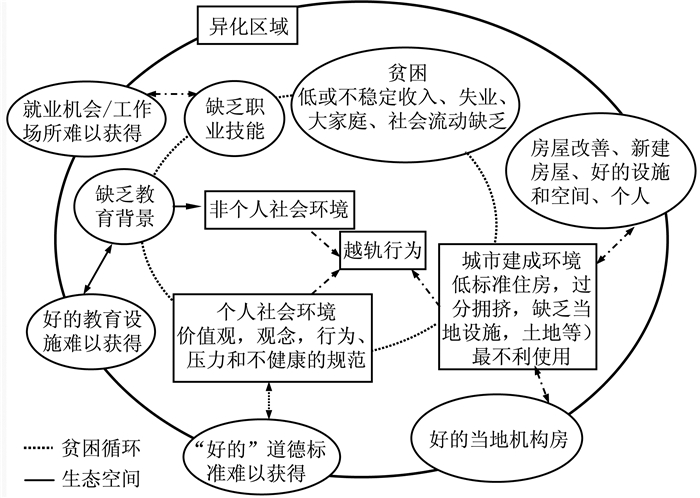

(一) 居住隔离当前我国大城市正在逐渐形成不同阶层居住在城市不同区位的分异状况,这种居住分异和隔离,使得不同社会阶层之间的社会距离拉大,形成彼此的社会隔离。这一方面使富人和穷人之间形成各自交往的网络,社会分层和断裂;另一方面这种区隔制的出现使得贫困阶层逐渐远离主流社会,容易出现贫困固化和社会阶层的对立。此外,贫困家庭的大规模集中,不仅带来高密度、设施匮乏等环境问题,也引发了犯罪率增高、失业等社会问题。社会经济环境的恶化,将可能导致这些地区更难以吸引开发机会和投资活动,成为城市的“灰区”和“绝望景观区”。西方城市社会地理学(Kempen,1994:995-1015)认为,城市生态空间和城市贫困循环流之间有内在联系,这种相互作用加剧了城市空间分异的负效应(图 4)。当前,在诸如北京、上海等大城市中,贫富阶层居住分异和隔离所形成的城市“冷点”和“热点”社会空间的极化现象,一方面加剧了城市空间资源分配的不公平;另一方面不利于不同阶层之间的社会融合。西方城市中一些剥夺集中现象在种族“隔陀区”(ghetto)中最容易见到。在迁移的进程中,特定群体的空间隔离主要是基于种族、宗教,或者国家来源地等的原因。主流社会和移民群体可以察觉的社会距离是反映同化程度的一个关键的决定性因素。关于纽约哈姆雷特和芝加哥南部的黑人隔陀区,Kempen(1994:1020-1025)描述道:“一些隔陀区的居民没有机会搬出隔陀区……几乎在二十世纪二十年代居住在这些老隔陀区的每个家庭他们现在仍然还居住在这里。”尽管并不是所有的隔陀区都是贫民窟,但一般来说,这些区域一般都被描述为生活环境不好,经济机会严重缺乏。

|

图 4 异化区域:弱势循环和它的空间内涵 |

权力阶层对于城市空间资源的不公平分配会导致“城市空间剥夺”现象。人文区位学派认为城市社会有两种主要引起竞争的稀缺资源,即经济商品和地理空间位置。围绕这两种资源所发展的竞争和适应过程,构成人类的城市动态关系。权力群体控制城市增长的证据,导致了“被操纵城市”假说(manipulated city hypothesis)的形成,它认为城市形态是精英利益团体和社会权力进行联盟有意识操纵的结果。Harvey(1973:73-96)认为绝大多数城市政治行为仅仅是对再分配的隐含机制的利用和控制的争夺和讨价还价。最值得关注的是,由这些行为引起的城市土地利用变化会导致对城市居民成本和效益的再分配,而这种城市空间资源的分配显然有利于城市权势阶层。占少华(2005)提出,如果从分配的传统来看,低收入群体显然受到了社会排斥,而且,拆迁改建可能会加重这一过程,主要体现在如下三个方面:一、劳动力市场上的排斥。就业的规范化、向郊区迁移会导致这部分群体就业机会的减少。二、对城市公共基础设施与公共服务享有上的排斥。拆迁改建之后,低收入群体向城外转移,这无形中增加了他们享有这些设施(如城区较好的基础设施、公共景观、医院、学校等)的成本,减少了他们享有的机会。三、拆迁补偿而造成的排斥。在货币补偿以前,政府不仅给动迁居民提供住房,而且按人口及家庭结构给予困难家庭以照顾。实行货币补偿以后,由于低收入群体难以通过额外的填补来增加购房款(如动用存款、借贷等),导致了他们在购房时比高收入群体具有较少的选择机会。当前由于许多大城市政府将重大工程和旧城改造的动拆迁商品房安置地基地都建在就业机会少、基础设施不配套的远郊,因此,这种城市空间剥夺引发的拆迁矛盾在这些城市中正在逐步凸显。

(三) 阶层矛盾中国正处于一个人口大迁移、大流动、快速城市化以及由于经济转型而造成不同阶层分化重构、不同群体利益调整频繁的时期,这就造成了不同阶层之间的碰撞,加剧了他们之间的矛盾。中国沿海许多大城市作为高速城市化区域,人口的快速异质化也使得不同阶层之间的矛盾突出。浦东社会调查表明(浦东新区社会发展报告,2004:93-95),从总体上看,逾六成的受访居民认为,贫困阶层和富裕阶层是浦东表现最为明显的群体矛盾,此外目前有45.1%的浦东居民认为本地人与外地人的矛盾也是浦东表现最为明显的群体矛盾。当前区域之间、城乡收入差异正在逐步地拉大,而随着流动人口向城市迁移流动,这种城乡差异正逐步在大城市空间集聚和显现。这一方面表现在城市本地人口和外来流动人口收入的差异上;另一方面也表现在户籍人口与流动人口之间在居住区位选择和住房质量的差异上。

根据浦东新区“五普”资料分析,发现城市流动人口普遍存在着居住拥挤、住房质量差、煤卫设施缺乏以及健康环境存在隐患等许多问题,与居住在城里的户籍人口在居住方面上存在很大差距。2从住房间数看,流动人口倾向联合租住。流动人口住一室户的人数一般在1至3人左右,而户籍人口则一间住1人的比例最高。从人均住房面积看,流动人口家庭户的人均住房建筑面积为11.4平方米/人,而浦东户籍人口的人均住房面积为27.1平方米/人,两者相差了约10平方米。从房屋产权看,流动人口以租赁房屋为主。从住房的建筑材料看,流动人口的住房质量普遍较差。房屋搭建外墙材料以砖、石为主,钢筋水泥次之,但是仍有6.6%的家庭户选择了木、竹、草一类搭建的房屋,而该区户籍人口选择钢筋砖木以外的比重仅为0.05%。流动人口中住房内无厨房的占了45.7%,户籍人口仅为3.0%。当前,流动人口与户籍人口在收入上的差异与居住空间上的分异所形成的阶层矛盾正逐渐成为城市流动人口高犯罪率的成因。

(四) 公共空间的漠视戈夫曼说过,公共空间是自我表演的“前台”,而住宅是自我的“后台”,是真我(the authentic)得以展现的场合。城市公共空间作为公民权利行使的场所具有重要性,它能提供一个市民交流、休憩、娱乐等的平台,但在商品社会中往往被漠视。在城市空间资源的分配中,房地产开发商就往往利用财富资源的力量,对政府的城市规划政策施加影响,从而获得有利于自身的城市空间开发权,或将原本属于民众和政府所应得基础设施建设的“溢出价值”揽入囊中。近年来,中国大城市公共空间衰落的问题已引起了广泛的关注,城市高级居住小区往往占据具有较好生态环境质量和景观品质的滨水、绿地等地段。城市公共空间正在被房地产开发商的高楼大厦所吞噬,成为少数人的财富。如上海黄浦江、苏州河、世纪公园等周边布满了高楼林立的、封闭性很强的高档小区,分割着城市滨水、绿地等城市公共空间资源。由于许多高档小区都实行封闭式管理,因此,事实上,这些城市居民共有的公共空间成为城市权贵阶层少数人的“后花园”。随着政治、文化和财富精英这些在改革开放过程中形成的既得利益群体呈相互结合之势,社会架构的设计将更成为他们进行社会资源和财富再分配的工具,而庞大的底层社会人群的公共利益则可能被忽视。

四、结语西方发达国家在20世纪60年代起就经历了种种社会运动,如美国民权运动、反战运动、环保运动、女权运动等,这些运动从一个侧面反映出经济的增长并不能完全代表社会的进步和发展。从20世纪60年代至今40多年的发展历程告诉我们,经济增长及其空间表现形式——不断扩展、提高的城市化过程并不能解决贫困、不平等等社会问题;相反随着城市化进程的深入,不利因素可能会在空间上高度集聚,从而使城市内部的种种问题和矛盾进一步激化。在发达的资本主义国家,社会不平等、居住隔离、歧视、社区破坏、贫困和失业、居住环境恶化等社会问题正在困扰着城市社会经济的可持续发展。

当前,在从计划经济向市场经济转型的过程中,中国大城市的许多社会问题也在城市空间逐渐显现。从上海居住空间分异研究中可知,当前上海的高收入阶层主要位于商业氛围浓厚、基础设施便利的中心城区,黄浦江、苏州河滨水景观带,世纪公园等城市绿地周边区,近郊生态环境优越的佘山等风景区以及就业机会众多的工业园周边区;而广大的中低收入阶层,在当今房价日益上升的情况下,只能居住在中心城区未被改造的旧式里弄、老公房或者被安置到外环线附近的中低价商品房动拆迁基地。而随着房价的上升,使得普通工薪阶层和低收入者,或者牺牲住房面积和住房类型,降低居住效用;或者在居住区位上被边缘化,降低对城市公共资源的消费水平,同时产生就业和居住空间不匹配现象。而所有的这些影响,在造成普通大众生活质量下降的同时,也使得城市空间资源的分配更加不合理,形成贫富阶层城市居住空间分异的两极分化。

当前中国人均国民生产总值(GDP)正从1,000美元向3,000美元过渡,恰好处于黄金发展与矛盾凸显并存的时期。在此背景下,党和政府提出“以人为本”与“和谐社会”等人性化治国理念,重新审视改革开放以来地方政府以“厂商”角色单纯发展经济的“GDP”情结。科学发展观的提出和实施,就是对过去那种单纯关注经济增长的“GDP情结”的矫正,从哲学层面上说,是从人本主义和人性化角度来看待经济增长和社会公正关系。当前中国正处于社会经济体制转型时期,如何降低改革的成本,维护不同社会集团尤其是弱势群体的利益,保证社会不同阶层全面发展,共同享受社会发展的成果,是政府公共政策的重要课题。因此,如何构建一个以效率为导向的市场经济和以公正为导向的社会保障制度的“双支柱”社会架构,对于重新审视与思考中国城市化过程中的城市问题,并采取相应的对策减轻改革的社会代价和社会成本,保证中国在快速工业化和城市化的进程中保持社会与经济的同步发展,具有重要意义。

注释:

1 本部分是笔者参与朱宝树教授主持下的《浦东三林新一轮开发中的人口社会重构问题和对策研究》课题。本次调查主要在三林镇北街居委会华夏小区市民动迁房、老居民新村(有煤卫)、无独立煤卫住宅区(简屋、老屋)三个点,华城新区高档商品房、一般商品房、农民动迁房三个点,懿德村和临江村农民房为主的8个不同类型的居民点进行,样本量为800户的问卷调查(有效样本)。

2 我们根据浦东新区第五次人口普查资料,以每户家庭户中至少有1人为外来人口(居住半年以上)作为判断流动人口家庭的标准,并与户籍人口进行对比,分析这种城乡二元结构在城市空间的显现化现象。

艾大力、王力. 2001.我国城市社会空间结构特征及演变趋势[J].人文地理(16)(2). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-rwdl200102001.htm

|

李志刚、吴缚龙、刘玉亭. 2004.城市空间分异: 倡导还是控制[J].城市社会规划汇刊(6). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CXGH200406013.htm

|

浦东改革与发展研究院、浦东新区行政学院、浦东新区综合经济研究所. 2004a. 2004年浦东新区发展报告[R].上海社会科学院出版社.

|

浦东新区发展计划局. 2004.关于外来流动人口抽样调查结果的报告[R].上海社会科学院出版社.

|

杨上广. 2005a.大城市社会空间结构演变研究-以上海为例[J].城市规划学刊(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CXGH200505003.htm

|

——. 2005b.大城市社会极化的空间响应-以上海为例[D].博士学位论文. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2005086232.htm

|

郑华. 2003.房地产市场分析方法[M].北京: 电子工业出版社.

|

王颖. 2002.上海城市社区实证研究-社区类型、区位结构及变化趋势[J].城市规划汇刊(6). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CXGH200206006.htm

|

占少华.低收入动迁居民的行为选择及其边缘化后果-对北京市两社区拆迁改建的调查分析[EB/OL]. http://www.social-policy.info/889.htm

|

Harvey, D. 1973.Social Justice and the City. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

|

Kempen, E.T.V.1994. "The Dual City and the Poor: Social Polarization, Social Segregation and Life Chances."Urban Studies.(31).

|

Smith, D. 2000. "Moral Progress in Human Geography: Transcending in the Place of Good Fortune." Progress in Human Geography 24(1).

|

Zhou, Y.and Ma L. J. C. 2000. "Economic Restructuring and Suburbanization in China". Urban Geography 21(3). http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.21.3.205

|

2006, Vol. 26

2006, Vol. 26