在劳资关系的研究中,人们往往只注意到企业(资方)与工人(劳方)的关系,而很少关注在这两者之间还可能存在某个中介环节——工头。笔者认为,游走在劳方与资方之间的工头角色,对于劳资关系是极为重要的。2005年在对一家私营企业的参与式观察和访谈中,笔者逐渐了解到小型私营企业中的权力并非完全为资本所有者所操纵,尤其对某些加工型企业而言更是这样。在一个月的工作和观察中,笔者发现该厂一个班长掌握了相当的权力,甚至连老板都不敢对她不敬。为何一个来自重庆的打工妹有着某种足以与老板相抗衡的权力呢?笔者在研究中发现,这种情况不仅出现在珠三角地区的小型加工企业内,还存在于一些建筑业、采矿业的企业之中。这种情况不仅出现在改革开放的今天,即便是半个多世纪之前,在我国工业发展的初期,工头特有的权力就已经显露出来。那么,在小型私营企业中,老板和工头的权力博弈情况是怎样的呢?工头的权力从何而来,又受到什么制约?工头的权力运用对劳资关系具有什么样的影响?这正是本文试图探讨的问题。

二、案例:一个女工头的故事佛山市南海区Y镇是一个以内衣生产、加工业为经济支柱的地区,这里不仅有一些知名的外资内衣制造厂,小型私营内衣加工企业更是遍地皆是。这些企业因为规模太小,绝大多数没有自己的品牌,它们一般以承接大型企业和国外的订单为生。这些企业一般租用当地民房的其中一两层作为车间,工人人数从十几人到几十人不等,大多数并不是熟手,年轻一些的很多是从零做起的杂工,年长一些的也并非长年从事内衣制造业,普遍缺乏专门的技术。

笔者所调查的“A厂”就是一家拥有四十多名工人的内衣加工企业。该企业的老板F年仅25岁,中专文化。他的父亲在上世纪90年代初,和另外四个亲戚和朋友以40万元起家兴办了一家内衣制造厂,趁着当时的市场空白,接受了大量来自港澳和国外的订单,企业迅速成长起来,并有了自己的品牌。随着资产的不断积累,利润的逐渐增多,这五位合伙人也因为利益分配不均矛盾重重、纷争不断,以致这家合伙企业面临着解散的危险。F的父亲为了应对企业解散可能带来的损失,尽快“东山再起”,便有意识地培养儿子自立工厂。F的父亲曾对笔者说起过他的创业经历:“哎…当时真是难啊,那时候真是什么苦都吃了!我这个厂子干到这一步也不容易,眼看着就要被他们这几个闹散了……趁我现在还没倒,手里还有点钱,赶快帮F办起来一个厂。我现在这个厂完了,他那还有一个(发展起来的工厂),我就不发愁了。……F一毕业,我就开始培养他,让他到厂里和工人一起做内衣,每一道工序都要学会的,你别以为这个容易,这也难着呢!他学了好几个月,都学会了,现在已经自己开工厂了。另外不懂的多问一下H,她做这个很多年了,是我调给F的班长,以后要是请假或者有别的事就请示她,班长批准了才能离厂。”

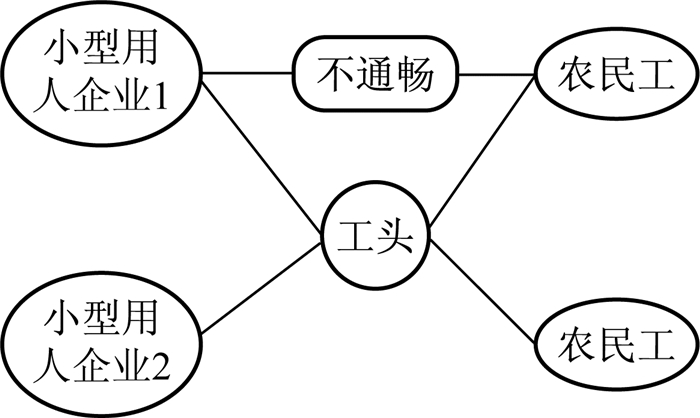

A厂就是F的父亲一年前帮他出资兴建的。该厂有一名会计(老板的亲戚),两名机修(其中一人是一班班长H的丈夫),一名清洁工,两个工作班,每班各有一名班长、一名收发和二十多名工人,工人大多数是重庆人(见图 1)。该厂的主要业务是为其他的厂子做订单,从而赚取加工费。这些订单有的来自一些知名的大厂,有的是为大厂做订单然后再出口国外,有的则是直接出口美国。订单很多,一般10天左右就要出一批货,每批货大约是五六百件左右。为了按时完成订单,工人们不得不每天工作12个小时(上午8:00-12:00,下午13:00-18:00,晚上19:00-22:00),每周工作7天(周日的晚班不用上),邻近出货期,经常要加班到凌晨甚至彻夜工作。工人的生活条件并不好,几十人挤在一间破旧、没有窗户的大房间里,午餐和晚餐就是工厂提供的两元一份的米饭加青菜。

|

图 1 A厂人员结构 |

老板F年龄尚小,经验有限,显然难以利用从父亲那里学到的技术控制全厂。他经常和工人们一起验货,有时还跟机修工学习修理机车。F很少和工人交往,有时一整天都不出现,厂里的实际管理大都是一班长H的事情,F只负责和父亲、H一起联系订单。笔者原以为A厂职工也会像新闻报道中那些讨不到薪水的农民工一样痛恨这种“血汗工厂”的老板,但是访问结果却出乎笔者的意料。正如中国早期的工人罢工的矛头主要是针对监工与工头一样1,相比起老板,A厂职工更加讨厌班长一些,这种情感与工头持有的权力,以及她对工人的态度是分不开的。

笔者曾经访问一名来自重庆的打工妹B:“你在这里每天干12小时累不累呀?你觉得这个老板怎么样呢?”她说:“没有觉得太累,大家都在一起工作挺有意思的,我每天都很高兴。那个老板人很好的,对我们都很好,他从来没有骂过人,也不爱生气,还经常和大家一起做工。就是不像个老板样,什么都听班长(H)的,真不知道谁才是老板?班长倒挺像个老板的,说的一套一套的,还整天骂人,看谁不顺眼都要骂,她走过来你都不能看她一眼。哇!那个眼神像要把你吃掉似的!”笔者起初以为这是个别人的想法,于是又问了C,她说:“老板人是挺不错的,不像我们以前厂的(老板),他不打人、不骂人,也不冲我们这些做工的摆架子,不会吆喝我们做这做那的。那个老板娘也好,温柔得不行,说话都细声细气的,她整天对着人笑,还经常帮我们做工,工钱算我们的。”C说完就得意地笑了。笔者越来越觉得奇怪,又接连问了好几个工人,结果发现大多数工人都认为老板为人很不错,H管事太多,不招人喜欢,但是同样也有人认为老板没啥能力,而H确实挺能干的。

H是重庆农村人,她1990年开始外出打工,做内衣这一行也有十几年了,已经干了5年的班长,有着丰富的制衣和管理经验。她名义上是一班的班长,实际上是老板的代言人,是整个工厂的监工,所有的工人都在她的管治之下。通过长时间观察,笔者发现厂里平时开会时她经常代表老板发言训话,厂里新来的工人几乎都从她那里接受培训,在厂里谁做什么工作也是她分配的,连接收的订单都是她和老板共同安排和分配制作时间的。这种劳动组织制度及运行方式和中国近代企业中的“工头制”有些相似。车间的工头掌握着工人的招雇和解雇的权力,从事技术工作,并监督工人的生产劳动,如有人偷懒违规者,她们有权力打骂或者罚款(王处辉,1999)。裴宜理将此类女工头称作“拿摩温”。工厂的车间被她们分割为一个个的独立王国,这种劳动制度对老板的统一管理造成了很大的障碍。工头们还经常利用工人的力量来挑战老板的权力,例如组织罢工等(裴宜理,2001)。

工人们对老板和班长所持有的不同看法是与两者掌握的直接权力有关系的。一个人掌握直接权力越多,参与管理也就越多,与工人们的接触就会越频繁,也就越容易与他们产生纠纷。而不直接行使管理权力的老板,不会参与过多的厂内管理,他便不需要频繁地与工人打交道,也就犯不着得罪他们。所以从工人们对两者的看法中就能够反映出老板和班长——授予权力和代理权力的关系。

这种权力在其他事情上也有所体现。

二班长(以下简称R)曾经和一名工人因为生产流程问题产生了分歧,那名工人是一位三十多岁已经有些工作经验的熟练工,R是因为工作情况不错近期刚被老板提拔上来的。当时那位女工红着脸喊:“我干了多少年了!我能不知道?以前都是这么做的,H也没有说过我什么!你让我这么改那么改的,弄错了你负责呀!”R也急得大嚷:“以前的和现在的是一样么?这两个做法是不一样的,让你那么做就那么做!我要是不懂能当上班长么?”女工又喊:“当班长就了不起了!?你把我当白痴呀!我做了多少年了!”R更急了:“有本事你来做!你凭什么说我?你算什么呀?自己把程序弄错了还说别人的不对!”两个人谁也不服谁,吵得脸红脖子粗,这时H闻声而来,询问道:“你们两个吵什么?有什么解决不了?”R就把事情的经过讲了出来,这时那个女工生气地说:“我们以前做的那些都是先拿去剪,然后再车的,他非让我先车,我没有那么做,他就冲我喊。以前都不是那么做的。”R说:“我都告诉她现在这个不一样了,她还不听,那我只能喊了,我还能怎么样?”H点点头说:“这个和以前的做法是不一样,先得车好才能剪,你自己没有给她说明白怎么能怪她?以后要先给别人讲明白怎么做,不然就别骂人。”R没有说话,走开了。H又面无表情地说:“你自己不明白就不能再问?以前的和现在的做法能一样么?他怎么说也是班长,你和他拗什么拗?”那名女工说:“他是班长就该冲着我大吵大嚷的了?他自己教不好还骂我,他要是好好说,我还能不听?”H说:“男人就是脾气不好,不然怎么说得上是男人呢?你老公在家这么说你,你也这样和他吵?他说什么你听不就是了?再说本来就是你不对,和他吵对你有什么好处?好好干自己的活儿吧!”说完,她就又去巡视其他人的工作了,剩下那名女工生气地呆坐了一会儿,然后就趴在桌子上哭了好半天。

以上案例显示,H的权力还体现为对工人的纠纷进行裁决——尤其是因技术问题而产生的纠纷。对管理组织权威链的最后裁定权的研究表明,当两人出现意见分歧,而该分歧又无法以说理方法解决时,问题就必须依靠另一个权威来解决(西蒙,1988),而H就充当了这种权威,这说明她对工人而言具有很大的合法权力。这是源于她过人的技术,多年的经验使她熟知内衣制作的每一道工序。因为几乎每一位新入行的工人都是由她亲自教授制衣工序并分配工作的,所以出现了技术上的疑问,女工们就会去找H,当女工所在的生产流程出现错误被批评时,她们往往会说“班长就是这么教我的”。但在大多数情况下,这只是工人的托词,H并不会为工人们的错误承担责任。

H的权力还能从女工们对她的惧怕和服从上体现出来。H对待女工的态度并不好,她经常背着手,皱着眉来回巡视,若有谁做得不好或是没有认真工作,她便加以指责。如果她对一个女工有偏见,就会经常责骂她。有一个女工告诉笔者,“D长得丑,她觉得不顺眼,所以天天都骂她,D也不敢说什么”。确实是这样,有一次笔者正和身边的女工聊得高兴,她却突然低下头认真做工不说话了,四周也都安静了下来。笔者奇怪地转过身,发现H已经站在身后了,她皱着眉说:“该做的活儿都做完了?想聊天就回宿舍去!不认真做,出了问题谁负责?”然后就随手抓起一件货,对D说:“你怎么查的货?这里还没有剪干净你也没有看见?”说完就转身走了。旁边的女工悄悄地对笔者说:“你看是吧!每次过来都得骂D。”另一名女工附和道:“就是,她怎么这么多事,管好她的一班不就行了,管我们做什么?长得跟怨妇似的……”又一个女工看D脸色不好,也安慰道:“她就那副德性,别理她啊!”D依旧傻傻地坐着不说话。对工人们而言,H的权力是很大的,她的命令是不容违抗的,尽管女工心中有些不满,但是仍然是敢怒不敢言,基本上也就是她不在的时候稍微发发牢骚。不管是现代的车间班长还是过去的“拿摩温”,同样有权力对手下的工人进行严格的控制和利用。据一位前英美烟公司的员工回忆,那时的工人工作时不能随意走动,要是被监工看见,就要挨打。尽管那时候的工人们也是满腹怨言,但对于这些农村移民,也只是监工不在场的时候才表现出懒散,如果监工在场,她们都会卖力工作(裴宜理,2001)。总之,有能力责骂和控制工人是由老板、厂规和职位赋予工头的不变的权力,这将制约工人。

H的权力还体现在她对厂内资源的分配上。来自湖南的女工C曾对笔者说:“这个人把好做、能挣钱的活儿都拿到一班给她的亲戚、老乡做,像我们这些人她就只给难做、挣钱少的活儿,你看这边这个班的人的工资都不如那边高。”C的话是不无依据的,笔者刚到厂的时候,H就分配给笔者穿肩带的活儿,这是个又麻烦、又无聊、又费时的活儿,一条肩带上的2个扣,一个正着穿,一个反着穿,位置和方向都不能弄错,一打肩带有120条,穿完一打可以挣5毛钱,像笔者这种生手,两小时左右才能完成一打。笔者曾经找过老板要求换工作,可是他说:“你是新来的,别的也不会做,就听班长的安排吧,想做什么活儿向她反映就行了,看她给你做不。”笔者当然只能知趣地回去。这说明,H作为老板的参谋,是企业的实际管理者,她掌握着分配企业资源的权力,女工与她的关系越近,得到的活儿就越好,挣的钱就越多。通过对资源的掌握,她的丈夫尽管技艺不好,但也在厂里找了一份机修的工作;她的姐姐在厂里作威作福,经常辱骂其他员工、和她们发生冲突,口碑极差;她的妹妹在二班长R被老板辞退之后接任了这个职务,而她实际上根本没有做工和管理的经验,大家都知道实权是掌握在H手中的。与此相似,20世纪初期的“拿摩温”同样掌握着资源分配的权力,而且这种权力更为巨大。例如在英美烟公司,各车间的“拿摩温”就掌握着控制管理该车间的权力,他们在自己控制的车间内制定了自身管理标准,“拿摩温”在此有分配资源和对工人奖惩的权力,他们的上级部门甚至都难以控制车间事务(同上)。

H的收入状况也在一定程度上反映出了她在厂中位置的特殊性。她的工资在工人中是最高的,大家只知道她的工资是两千多,至于实际数目,大家在背后议论道,“她的工资肯定不止两千多,这都是她和老板背地里商量的,才不会让别人知道。”由此可知,这名工头是特殊的外来者,她的工资水平远远高于其他人,而且她不仅对工人具有莫大的权力,她甚至对老板也有着讨价还价的余地。当笔者问她月工资大概是多少的时候,她也是含糊其辞:“两千多吧。”笔者追问道:“这个水平对打工的来讲算是高的吧?你满意不满意呢?”她说:“和她们比,当然算高的,但是老板挣得那么多,给我这些是很少一部分了。满意不满意就很难说了,谁不希望多挣点钱?我还想挣得多多的,自己开厂做老板赚钱呢!”无论是现代,还是解放前,获得更多的收入,总是打工者的追求,而且工头对收入的要求还会更高一些。20世纪初期,一些日资企业付给“拿摩温”的钱只比普通工人稍多一些,对此不满意的工头们就常挑动工人闹事、罢工。在这种情况下,实际上工人们就成为了工头为了获取更多收入,用以威胁企业主的工具。然而工头对老板权力的挑战并不总能成功。1920年,英美烟公司的女工曾发动过一次要求增加工资的罢工,但是当企业主调换了几个带头闹事的“拿摩温”以后,工人就恢复了平静(同上)。然而现在的工头H却不太可能组织罢工,因为老板对她也有权力。

对资本的掌握是获得权力最稳固和牢靠的基础,老板掌握着最重要的资源——企业资本,企业是在老板手中的,工头充其量也只是资本持有者的代理。工头对老板权力的挑战是有风险的,即便是可以煽动或操纵工人的“拿摩温”,同样可以被老板辞退。企业主总是可以找到替代品的——虽然这会多花一些成本。对于现代的班长而言,尽管H知道老板赚的钱是自己的很多倍,尽管她对自己的工资水平还有所不满,但是她还是没有办法的。她并不愿意为了这点钱与老板发生冲突,因为如果再向老板索取,可能现有的这些钱都得不到了。老板和工头两者权力的关系是相互冲突而又相互需要的,相互利用又相互制约,在博弈中保持着平衡。

这种工头与老板的权力博弈现象在其他类型的小型企业中也存在。也有朋友对笔者讲过:这种现象很正常呀!以前我们矿上(小型金矿)那些四川人2也都是一伙一伙来的,一般都有一个工头带着他们。那些人都是一个地方上的亲戚老乡,工头要么是长辈,要么是在他们中间有威望的人,要么是以前出来闯过,有点门路的人,那些人全都听他的。他先和矿主谈条件,要是不满意的话,这一帮子人都跟着他走了。要是他和矿主有什么纠纷处理不当被辞退的话,就把其他的人都带走。那个时候出来打工的人还很少,当地人又不愿意干这种累活儿,企业招不到工就没法再干下去了。小点的矿吃不消这个,所以矿主们一般都不愿意得罪这帮人。

可以看出,现在小型私营企业中的班组长与解放初期的“拿摩温”在权力持有和运用上有很多相似之处。然而,这种工头权力现象并非广泛地存在于所有类型的企业中,工头权力和“工头制”是紧密相连的。“工头制”存在于劳动力市场不完善、政府劳动法规制度落后、企业生产技术水平低、对分工协作和产品质量要求不高并且企业所有者的经营管理能力低下的经济领域中(王处辉,1999)。这就不难理解为什么在当今,工头权力较多地存在于劳动密集而技术含量低的产业,例如加工制造业和建筑业等一些私营企业中,在大型国企或跨国公司中就很少出现,如IT业和金融业中则很少见到。虽然“工头制”并非广泛存在于各经济领域,工头和老板的权力博弈也只是出现在某一经济领域中的典型现象,但是这并不能构成我们无视工头权力和作用的理由。工头毕竟在这个特定的经济领域拥有权力并发挥着一定作用,而“工头制”存在的经济领域恰好是劳资关系较易发生紧张和冲突的关键领域。工头权力是一个值得探究的问题,可是以往的研究对此的关注却很有限。

从上文的案例和比较中,笔者发现,在中国资本主义发展早期和现代的某些经济部门中,工头这种特殊的外来工具有相类似的权力,而这些权力又使他们无论对工人还是对企业主都有了一定的制约能力。那么过去和现在存在着什么相似的条件使得这种权力得以存在?工头的权力获得机制是什么?在不同历史时期和社会结构中,工头的作用是否也是相似的呢?

三、历史比较的视角:工头权力的分析笔者认为,如果历史上的“拿摩温”和现在某些企业中的工头权力状况相似,那么两个时期工头获得权力的途径有可能也相似。下面要探讨的问题是,工头的权力获得机制是什么?给予工头权力的组织结构条件和社会关系机制是什么?不同时期的工头权力获得方面是否存在着相似之处?对此,我们首先要了解前人对权力和权力获得的理解。

理查德·L·达夫特(2003)认为,权力是组织中的个人或部门影响他人达到预期的能力,权力是一场博弈。英国的S·泰森和T·杰克逊(2003)认为,权力是综合的运作过程,是调动和运用资源的能力,它取决于行动者的个性以及各种环境背景因素。

菲弗尔的研究说明某些个人素质可以帮助人们占有资源(斯格特,2002),但是将权力的来源归于个人素质是片面和狭隘的,而S·泰森和杰克逊将权力归于环境背景又过于宽泛和模糊,脱离了社会关系来谈论权力是空洞的。M·韦伯([1921]1997:81)认为,权力是在社会关系中“哪怕是遇到反对也能贯彻自己意志的任何机会”,权力是一种能力,而权力的运用是一种无所不在的社会关系。

爱默森认为,权力是一种社会关系结构,权力是隐含地存在于对他人的依赖性上的。它以个体所拥有的资源为基础,如果资源对另一个人来说是非常重要的,那么前者对后者就具有权力。霍夫曼和布劳认为,不对称的交换和分化对于占有权力和掌握资源具有重要作用(转斯格特,2002)。以上观点指出了权力的基础源于社会交换关系,也认识到资源的重要性,但是社会交换是复杂的,哪种资源会使个体在(哪种情况下的)交换中占据有利地位,这还不清楚。

理性系统的组织观认为,权力是附属于职位的。在正式组织中,行动者所处的职位是其权力的基础。弗伦奇和瑞文将企业组织中的权力根据职位、资金、技术、个人魅力等其他资源交换和占有情况分为强制性权力、奖赏性权力、法定性权力、专家性权力及参照性权力(Robbins,1996)。这种观点对于权力的来源划分得较为清晰,但同时却忽略了其中的联系:个体拥有的参照权力和专家性权力可能相互纠缠,法定性权力和强制性权力也许混淆不清。另外,组织是一个开放的系统,这种理论忽略了社会环境,把权力限定在封闭的组织中进行讨论,解释力会丧失很多。

笔者较认同达夫特的观点,即权力是一种博弈关系,但是权力不仅仅是博弈关系,它是在网络结构之中的复杂的博弈关系。社会网络学派提出,“社会结构(或者网络结构)和个人在结构中的位置可以解释社会行为”(周雪光,2003:128)。网络基础权力观强调行动者所占有的社会资本的作用。R·伯特认为权力不仅源自行动者占有的物质资本和个人素质,他与掌握资源的人的关系、他在网络中所处的位置以及网络结构也是行动者权力的重要来源(Burt,1992)。只有将资源放入网络结构中才具有意义——工头即便掌握再多的劳动力,如果他不处于网络中的中介地位,他对老板还是无权力可言的。笔者认为,用网络分析的视角来解释工头权力的来源、工头与老板的权力博弈更为合适。

权力的基础是社会交换关系,复杂化的社会交换便构成了网络。尽管学者们会将资金、技术、信息、职位、人际关系、劳动力等资源作为个体掌握权力的源泉,然而,若不将这些资源放入特定的交换网络中,它们就无法与权力挂钩,只有处于网络中特定位置的个人所掌握的资源才会赋予他权力。加尔布雷斯(Galbraith,1967)认为,只要决策需要信息,权力就会被传递到掌握该信息的人的手中。如果该信息是独特的,那么他们的权力就会变得很大。秘书这种职位就可能因独享一些有利的信息而获得一定的权力。的确,秘书的权力是依附于职位的,然而该职位之所以能够拥有信息则要归功于它在网络结构中占据的中介位置。

工头们之所以掌握一定的权力,就是因为他们掌握了一定的资源和信息,而这些资源对企业主来说之所以是有用的、稀缺的、珍贵的,乃是有赖于这个角色在网络结构中的位置。然而,网络中的权力是双向的、相互的,工头企盼的资源也只能从老板那个节点处获得。在这种情况下,老板与工头有些权力和利益是互相冲突的,但是他们又是互相依赖、共谋发展的,这就构成了他们权力的博弈。

四、工头权力地位的获得网络学派认为,一个人为什么会获得这样或那样的权力,“其原因在于人们所处的独特社会关系网络以及他们在关系网络中的位置”(周雪光,2003:129)。工头之所以能够获得权力是因为他在三种独特的网络结构中占据了有利的位置:劳动力流动网络中企业主和农民工的信息中介位置;技术交换网络中的单边垄断位置;组织体系内部的管理中介位置。这些有利的地位使工头的资源得以转化为权力。

下面,我们将对此作具体分析。

(一) 劳动力流动网络中的信息中介位置工头处于社会关系网络中一个重要的位置上,它是企业组织和农民工自组织的中介点。根据网络分析方法,一个点在两个条件下能成为中介:(1)特有资源的流动,使两群体至少有一个需要另一个;(2)两群体之间不存在直接的联系或桥梁(特纳,2001)。特殊的社会环境使得工头处于中介点上,而该点使得工头能够借助他所拥有的社会资本和劳动力信息获取权力。

小型企业组织欲降低成本、增加利润、扩大生产规模就需要获得更多的廉价劳动力,然而企业可以自行从环境中获取多少呢?当前,珠三角地区陷入了民工荒这一窘境之中,劳动力成为各企业竞相争夺的重要资源。改革开放初期,城市中还没有大量从事工业生产的农民工,招收劳动力是有一定困难的。中国资本主义萌芽初期,脱离土地进城务工的农民尚少,加之信息渠道极不畅通,资本家直接招工难度更大。虽然这是三个不同的社会阶段,但是企业主们面临着同一种境况——环境难以为企业组织提供足够的劳动力。

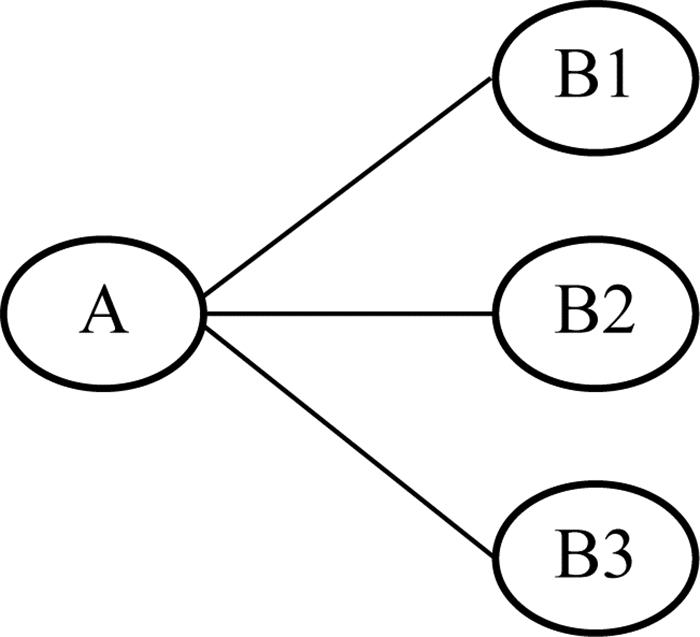

当代进城的农民工需要有企业接纳他们,但是由于正式劳动力市场不健全,中介费用过高,企业招工信息渠道不通畅等等原因,他们难以通过正规的劳动力市场进入企业务工,而主要通过私人网络关系。20世纪初期,农村日益凋敝,一些破产的农民只能来城市找活路,然而在那个黑暗、动荡的时代,盲目前往城市意味着投向凶险。在这些不同的时代,农民工都面对着同样的问题——无法直接寻得雇主。农民与企业主相互需要,却不存在直接的联系。这样,处在农民工与企业主之间的工头就有条件成为中介了(见图 2)。

|

图 2 企业主、工头和农民工的联系 |

在我国劳动力市场很不健全的情况下,农民工对未知的城市充满了不信任和恐惧,他们大多不会通过那些看似正式合法的途径获得工作,而会把目光投向可以信赖的熟人,尤其是那些已经在外面闯荡一些时间,有一定社会基础,能够为自己推介工作的“工头”(李培林,1996;赵树凯等,1997)。

袁岳等人在“北京流民组织中的权威”的调查报告中指出,几乎所有农民工都是“以不等的规模围绕着一些大大小小、影响力不等的权威为中心生活着”(袁岳、张守礼、王欣,1997)。其中,最普遍的是“机会供给权威”,即为外出者介绍工作的权威。早先的外出者通过为亲戚、老乡推介工作逐渐成了这类权威。随着工作时间的增长,他还有可能转化为“危机处理权威”,为生活困难的老乡解决问题、提供庇护。在这里,“工头”实际上就是农民工自组织中的权威,而工头所在的老乡网络就是为其提供社会资本的关系网络,正是这个网络赋予他有利的资源。

这种情形似乎沿袭了20世纪初期工厂招工的传统,“移民们生长于农村环境,原本与城市少有联系,乍然来到,人生地不熟,便求助于同乡。”(裴宜理,2001:15)早期农民工在找寻工作时,包工头和同乡老板的私人介绍非常重要。早先的外出者站住了脚跟,获得了发展以后,便建立起同乡会,为老乡提供保护,为新来者介绍就业,甚至还会起到福利机构的作用。对他们来说,“同乡社区不仅是找工作、求保障的依赖,也是新来乍到者在一个陌生环境中得到认同的途径。”(同上:22)但是,过去和现在仍旧是存在差异的。解放前的上海滩在国民党的统治下帮派林立、治安混乱、冲突不断,地区矛盾和社会矛盾都较激烈。如果同一地区的移民不紧密团结的话,他们就难以立足生存,所以这些移民都会寻找本区有脸面的人物成立“会馆”,对其进行庇护。而在现代,因为社会环境大大好转,政府的治理也较为有效,农民工不会面临太多的外来威胁,所以工头的作用主要在于提供工作和一些必要的帮助。

工头一般外出较早,本身具有一定能力,是农村中的精英,他们已经在外面工作了很长的时间,积累了一定的经验和社会资本。A厂的H就是这样,她1990年初中毕业后就外出打工。那时拥有初中学历、敢于外出闯荡的农村女性还很少,她在农村社区中是较有能力的。随着工作经验、社会关系的增多,她逐渐成为了“机会供给型权威”。由于新生的A厂需要劳动力,她首先将自己的丈夫介绍进企业,之后将自己的姐妹、老乡召集到企业中,整个一班的绝大多数工人都是她的乡亲。也正因为她掌握的劳动力信息、社会关系网络能够为企业组织提供劳动力资源,所以她对私营企业主具有了权力。而旧上海的工头情况也大抵如此:上海造船厂的第一个木匠包工头是一名来自广州的技工。作为包工头,他经常从家乡招工,几年以后,他就招到数百名同乡木匠到本厂工作,后来他就离开了上海造船厂,成立了做木船船体生意的“下架行”(同上:40)。网络的一个重要作用就是传递信息,当企业主与农民工这两个结点之间缺乏直接联系时,工头的社会关系网络就使得他成为招工网络的中介点,担负着传递信息的功能,这个有利的位置使企业主对他产生了依赖。

R·伯特的“结构洞理论”强调关系网络的功利性与工具性,网络作为一种社会资本,个体可以用它来获得利益(Burt,1992)。工头的同乡关系网络是工头的社会资本,他对老板的权力来源于老板与工人之间的结构洞,工头在同乡网络中的权威位置又加强了他的权力。笔者曾问过一名来自湖南的女工:“H那么凶,权力还威胁到老板,老板为什么不把她辞了?”那女工说:“老板哪敢呀?那些人都是她的老表、老乡们,她一走就全跟着走了,工厂正招不到人,她们走了老板找谁干活呀?所以老板也不得不让她几分。”该厂为了赢利,在较短的期限里接了大量的订单,可是厂内的人手不足,要按期完成任务只能加大单个工人的工作量。如果工人、尤其是熟手减少的话,厂方要按时完成订单就更困难了,这样工厂的生存就会受到威胁。打工者“跳槽”往往是连锁性的,如果其中的一个到了一个新企业,往往会把老乡、甚至原来的同事们都介绍过去(赵树凯等,1997)。A厂中绝大多数工人都是来自同一地区,工人与H或多或少都有关系,那是厂子的支柱,如果她们跳了槽,企业可能就垮了。和旧上海相比,工头的这种抗议方式显然温和很多——中国工业发展早期,工头们对老板的抗议形式是煽动罢工,工头对老板不满或者老板企图辞掉工头,这些都有可能成为罢工的导火索。而在那个时代,罢工会为企业带来巨大的经济与非经济损失。总之,不管是现代农民工“用脚投票”离开工厂,还是早期工人采用激进的形式进行抗议,都是企业主极力规避的。

无论是以哪一种方式,社会网络都使包工头处于有利的位置,使他获得许多有效的信息,提高他与老板讨价还价的能力。也许工头个人对企业主而言算不上什么,但是他的社会资本——老乡网络所能提供的劳动力却是企业主所赖以生存的重要资源。

(二) 技术交换网络中的单边垄断位置不可否认,个人所掌握的资源使工头得以处于网络中的优越位置,而他也有能力胜任这一位置。对技术的占有使一名普通的农民成为工头,并使他处于网络中的有利位置。“一个人对于‘技术’的占有是全方位排他的,其占有方式选择范围是无限期的。”(王水雄,2000:71)企业组织所需要的技术的替代性资源越少,“工头”所拥有的技术量越高,他对企业组织的权力也就越大。

工头掌握的技术并不复杂,替代性按理是很高的,然而在实际中,这种技术工人却很难找。首先,当前社会中普遍缺乏技工,企业的需求量是很大的。他们的工资水平一般都很高,经过训练的专业技工是不愿意投身于“血汗工厂”的。另外,农民工的流动率是很高的,一般人在一种产业、一个地区做几年就流动到其他部门了,所以他们的技术大都不精湛。正如A厂并不缺乏三四十岁的女工,但是她们仅熟悉自己做的那一道工序,对内衣制作的所有技术都了如指掌并可以熟练操作的就只有H。如果辞退她,企业就要花费更高的成本去聘请专业的技术人员,或从其他的企业挖来类似经验丰富的女工。但即便找到新的技术人员,他的技术水平到底怎样?能否胜任工作?能否靠得住?很多问题都是未知数,企业需要为此承担风险,这是企业主不愿意面对的。在这种情况下,技术占有者往往处于“单边垄断”的位置上。埃默森认为,在(图 3)这种网络形式中,“行动者A是行动者B1、B2、B3的有价值资源的来源,行动者B1、B2、B3向A提供报酬,但是因为A拥有垄断报酬的来源,B们只有A作为他们的报酬来源,这种状态就是单边垄断。”(特纳,2001:299)在Y镇,像H这样拥有较强技术资本的人就处于A的位置上,正是企业B1、B2、B3等所需要的人才。H可以以其技术资本投向其他企业B2、B3,以及获得报酬,可是处于B位置的这些企业只有少量的A作为报酬来源,技术水平高的A是稀缺资源,是他们竞相争取的人力资本。所以,在小型加工型私有企业中,工头对技术资本的占有也是其权力的基础。笔者曾经问H:“做到现在的位置有什么感受?”她说:“我有能力,有什么能力就能做到什么位置上,做内衣的所有技术我都懂,这个厂里没有谁的技术超过我,我理应在这个位置上。”

|

图 3 埃默森的网络形式图 |

对技术的承认不是最近几年才出现的情况,旧上海的工人同样因为技术而处于网络中的单边垄断的位置上。当旧上海的技工要求增加工资时,他们便声称自己的高超技术是无人取代的,如果不满足他们的要求,他们就到其他工资高的通商口岸做工。技工们知道自己的地位难以被取代,而且市场需求又很大,所以敢于向雇主挑战,而他们这种威胁也总是奏效。

可见,当社会环境无法为组织提供足够的技术拥有者时,技术熟练的工头就在一定程度上处于垄断的位置上而对企业所有者具有了权力。

(三) 组织体系内部的管理中介位置对企业组织的实际管理权是工头对企业主在组织中的权力挑战之一。尽管工头没有能力将权力渗透到组织的核心决策和资本运转中,但是在某些企业组织中或是基层车间里,他们却掌握了实际的管理权。企业主需要处理诸如投资、利润分配等决策层面的问题,他们无暇顾及或者根本没有能力处理操作和技术层面的问题,所以他们需要借助工头进行具体的工作分配和技术管理。另外企业主面对着诸多的工人,如果直接向其发布命令、传递信息,必然会浪费时间、降低效率,企业主借助工头来传播信息也是理性的选择。20世纪初期,开滦煤矿曾先后四次试图废除包工制,然而都以失败而告终,矿方也不得不承认,生产效率在包工头的直接监督下要比在厂方的管辖下要高(王处辉,1999)。在企业主直接管理成本过高的情况下,企业主把底层管理工作托付给工头是一种明智的选择。

但是,所有者的利益和管理者的利益是有分歧的。随着所有者变得依赖于管理者的专业技能和管理该企业的详细知识和信息,管理者就发展出了自己的权力基础(斯格特,2002)。在A厂,工头就试图利用这种权力使自己与跟自己关系密切的人获得更多的利益——她依据自己的喜好来管理车间、分配工作,而老板对此却毫无办法。可见,工头对车间的具体管理权的占有甚至能将老板架空。

在中国工业发展的早期,工头在车间内的管理权同样很大。“包工头控制了车间里的生产过程,他们在雇用、解雇、工资等方面掌握着极大的权力。”这种情况被Nelson称为“包工头王国”(转华尔德,1996:22)。旧上海的资本家们就曾经为此伤透脑筋,因为车间几乎是个半独立的领地,上级对其直接控制非常有限。来自同一地区的工人往往集中于某一车间,不同车间有各自的记工、工资、处罚规则(也许是隐形规则),而他们按照自己的习惯制定的规则经常是互相矛盾的,而这不利于工厂的统一管理。另外,控制工人言行的这些基层管理权,使工头在镇压或挑起工人罢工的过程中起着关键作用,这对老板而言是很大的隐忧。尽管当前的工头与企业主之间的关系是相对缓和的,工头也并没有辜负企业主赋予他的代理权力,但是其权力行使、利益分配和同乡人际关系是纠缠不清的。A厂的H常常将油水多的工作分配给自己的老乡,虽然这种资源分配的方式也许并不合理,它可能会导致其他工人的不满,降低企业效率,但是老板对此却无力干预——他对技术和工人的了解都比不上班长H。

同一网络中的两个人,可能因为处于不同的网络位置和关系联结,而获得不同的信息和权力。在以上三种网络中,网络结构和企业主所处的结点位置限制了他的信息,使其丧失了某方面的权力。但是既然说工头与老板的权力形成了博弈,这就说明老板拥有的某些权力是足以制约工头的。网络理论认为“网络的另一个有意义的特征是位置间联系的互惠”(特纳,2001:204),即网络中的资源流动是双向的,是两个位置间的互惠运动。处于中介位置的工头同样依赖于企业主拥有的资源。“在绝大多数经济系统中,所有权都是权力的一个重要基础。”(斯格特,2002:276)企业主拥有的资金、设备、任免权等资源,是工头所需要的,尽管他有与老板讨价还价的资本,但其工资水平最终由老板决定。如果被老板辞退,工头就必须花费大量成本寻找新雇主,并从零开始熟悉新环境。这样,他不但无法保证能够获得先前水平的工资,而且难以在该企业中迅速获得以前那种有利位置。如果他为了惩罚老板而带走了同在企业中工作的老乡,那么这些人就有可能成为他在寻求新工作过程中的累赘。作为农民工组织权威,工头有责任为跟随他的同乡安排工作,如果因为他一人的过错而使这些“自组织外出者”陷入困境,那么不仅他的权威地位会受到质疑,而且还会受到家乡人们的辱骂。

A厂的工头H清楚,老板是否盈利对她及其他农民工是否获利存在直接关系。在一次车间会议上,H对工人说:“货出不去,对谁都没有好处,老板没有钱赚,谁给你们发工资?我挣的是计日工资,怎么说一个月也能上两千。你们这计件的如果做得不好,货出不去,谁给你们钱?”为了使自己获利更多,H不会刻意地拿工人做砝码去与老板叫板,而是教育工人努力工作,因为提高企业的利润就等于提高她自己的工资。在旧上海,情况也大抵相似,工头最终还是要为自己的利益考虑,闹事并非是解决问题的好办法。所以工头有时是罢工的调停者——如果工人与雇主关系闹得太紧张,提出的要求太过激进的话,工头还要在其中化解双方的矛盾,因为劳资关系的彻底破裂对他是没有好处可言的。总之,在小型私营企业主的权力与“工头”权力的博弈中,双方的目的都是使自己的利益最大化。然而任何一方无限制地扩张权力都可能使另一方因为难以达到其预期利益而退出,这最终会撕裂双方的合作关系,造成两败俱伤的结果,这是双方均不愿接受的。小型私营企业主与工头互相依赖于对方的权力,只有当他们合理地运用权力进行合作时,双方的利益才能最大化。

通过以上分析,笔者推断解放前的“拿摩温”和现在的小型私营企业中的工头的权力获得机制是大致相似的。然而,相似的权力获得机制并不代表相似的博弈和行为方式,而且当今工头背后的社会环境结构等因素也存在诸多不同,所以工头的权力对劳资关系的影响可能与解放前的“拿摩温”并不相同,下文将对这一问题进行讨论。

五、工头与老板的权力博弈对劳资关系的影响在某些特定的经济领域中,很难说工头处于何种位置上。一方面,他也是受老板雇用的劳动力;另一方面,他同老板一起管理工人。一方面,他可以是老板与工人冲突的煽动者;另一方面,他也能充当劳资关系的缓冲带、调节者;一方面,他是同乡工人的庇护者;另一方面,又有权训斥和利用他们。工头的角色是相当复杂的,他采取的不同行动可能对劳资关系有着差异很大的影响。

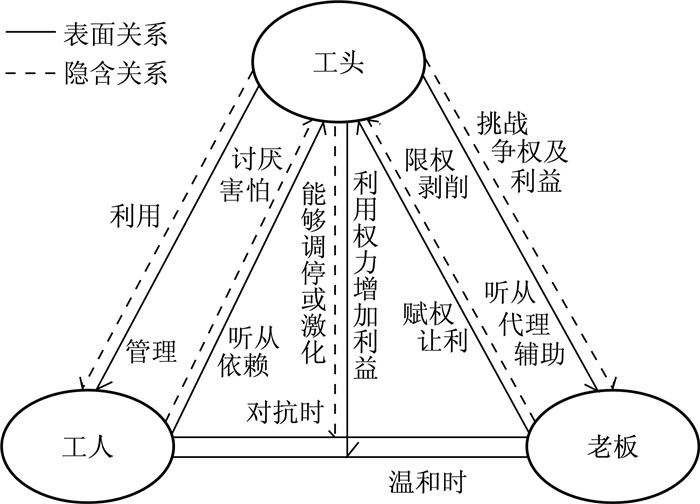

在20世纪初期的旧上海和当前的珠三角地区的一些企业里,工人、工头和老板的关系大致相似(如图 4),但工头对这两个时期的劳资关系的作用是否相同呢?答案是否定的。工头对劳资关系的影响不仅与其具体的管理内容和行为方式有关,还与宏观的社会制度、结构和社会环境有关。

|

图 4 老板、工人和工头三者关系 |

首先,工头获得利益的方式和对工人管理的方式会影响劳资关系。无论哪个时代的工头都会追求利益的最大化。20世纪初期的上海,工头的一部分收入来自老板发放的薪水,另外一部分是他手下的工人按各自工资的一定百分比付给他的。工头们为了获取更多利益采取的直接举动就是迫使老板加薪。这种权力运用是强制性的,工头往往通过背地里煽动工人罢工、闹事等,以激烈的劳资冲突的方式来要求提高工资。老板或者在压力下妥协——工头的收入也会随之提高;或者对工人进行镇压——这时作为劳资关系调停者的工头又会获得来自资方的好处(裴宜理,2001)。工人实际上沦为了工头的工具(隐含关系),他们得到的实际利益是很少的。这将使工人对企业的不满越积越多,使劳资关系发紧张。但如今,工头通过煽动工人罢工来牟取个人私利的条件已经不存在了,因为工人有着多种选择。农民工对企业感到不满意时,可以选择返回农村,或跳槽到其他工厂或行业——这也许会使其获得更高的工资。如果能够通过平和的手段达到加薪的目的,农民工认为是没有必要采取罢工等激烈方法——这是成本最高、风险最大的选择。

现代工头在追求自身利益最大化的同时,也提高了工人的福祉——尽管工头拥有过多的管理权限会招致工人的不满,但是工头的严格管理会使工人的工作效率得以提高,而这也将提高他们的计件工资。因为H权限高、管理严格,所以工人在工作时间里连话都不敢说,该班的纪律很好。虽然这些工人因此被冠以“机器人”这个戏谑称号,但是他们的月工资3一般都可以达到一千元以上。同在一个工厂,因为R4的权限较低,所以二班工人相对就自由很多——她们在工作时敢于聊天、吃东西。虽然这使得该班工人的满意感很高,但是平时的懒散造就了低下的效率,他们的月工资水平一般只有七八百。在一次出货的过程中,一班的货质量较好,很快被订货方接收了。而二班的货则被退回重做了三次,该班工人为此不得不在拿不到加班费的情况下连续工作72小时。不仅工人因此疲惫不堪,R也因此被辞退,企业也蒙受了很大的损失。老板为了避免此类事情的再次发生,便让H的妹妹接替了R的位置。5虽然后来其他工人告诉笔者:“她根本什么都不会,其实就是H的代理。”但是二班工人获得的计件工资的水平明显提高,企业也确实因此获益。老板出于维护企业自身利益的需要,委任给H更多的直接管理权,这在客观上有利于工人收入的提高。班长拥有一定的权力对企业和工人来说也许都是件好事。在这种情况下,她与老板的权力博弈的平衡状态可以达到三赢:一则会使老板获得更多利润,促进企业的发展;二则会提高她自身的收入;三则会提高农民工的工资水平。在这种三赢的状况下,劳资冲突找不到萌芽的机会。

旧上海,工头对工人的管理(表面关系)是绝对支配型的,在工头的严厉监控面前,工人没有自由可言。在这个层面上,工头和老板对工人的压迫是沆瀣一气的。但是,尽管他们痛恨工头,考虑到工头和自己是同乡,会为自己提供方便和保护,而且他们可能是受上司指使的,所以工人的怒火一般不会直指工头,而是转嫁给工头的上司——老板。工头为了使自己脱身,也尽力将错误归于老板,将工人的愤怒引至老板身上。在这种情况下,工头的存在对缓解劳资关系毫无益处,反而还会加剧两者的冲突。然而在现代,工人大都接受过教育,有基本的权利意识,工头对工人的管理不能再那么严厉了。在A厂,工人普遍感觉老板管理工人是理所当然,可是现在H却替代了老板,工人对此颇为不满。相比起什么都不过问的老板,他们认为H管得太多了。如此一来,老板就更受工人们爱戴一些,工头却因为(代替老板)掌握着表面的管理权力,直接承担了工人的不满,从而(代替老板)承担了劳资关系中的冲突。在建筑业中,如果出现工伤或欠薪等情况,工人首先想到的不是资方,而是工头,他们认为工头有责任为自己发放工资或是出面解决问题。这样,农民工对老板的不满会迁怒到工头身上,劳资双方的冲突则可能转化成劳方内部的矛盾,而劳方内部因为夹杂着复杂的亲戚、老乡、熟人等社会关系,所以协调起来相对于劳资关系要容易一些。

第二,上文提到过,“工头制”存在的条件是劳动力市场不完善,政府劳动法规制度落后,企业生产技术水平低、对分工协作和产品质量要求不高,以及企业所有者的经营管理能力低下。尽管存在某些相似之处,但是解放前和现今的制度情况已经大不相同了。不同的社会制度背景和社会结构使工头在劳资关系中发挥了不同的作用。

20世纪初期,工头能够利用手中的权力来组织工人罢工等激烈的劳资冲突,是因为社会结构冲突混乱并蕴含着各种革命的因素,而且旧社会的工头之所以能够对劳资关系起到冲击性的影响,尤其取决于其身后的力量。当资本家扣发和削减工人的工资时,工头常会煽动或带领工人罢工以示抗议,这种罢工绝不是单纯的罢工,而是由其他政治力量介入的社会运动。在这种社会环境下,劳资关系中夹杂着党派和帮会的利益、民族和国家的利益,而劳资冲突也不能被简单地理解成企业主与工人的冲突。劳资冲突可能是中华民族与外国帝国主义的冲突,可能是共产党与国民政府的冲突,也可能是“青帮”同其他帮派或国民政府的冲突。总之,在旧上海这种纷乱的社会背景下,劳资冲突是各种社会冲突的集成体。无论是国民政府、共产党,还是青帮这种“秘密社会”都希望主导工人罢工,所以他们竞相将工头拉到自己的阵营内。在这种情况下,各政治派系的利益在各企业中是由不同的工头6来代表的。因为如果没有工头的直接动员、号召与组织,工人是难以团结起来进行抗争的,没有工人的支持与参与,任何派系的政治目的都是难以达成的。工头实为各政治派系操纵的、为自身利益进行角逐的棋子。7

在现代社会,工头不再是受政治势力指使的客体,而是为了自身应得利益而与资方斗争的主体,双方利益冲突的焦点大多集中在报酬的问题上。尽管在A厂这个个案中,老板一般不会刻意拖欠工人工资,但是在当前社会,工资问题仍是引发劳资纠纷的一条重要导火索。虽然工头并非真正化解了劳资冲突,但在工会无法发挥其真正作用的今天,他的存在为劳资纠纷的解决提供了一种新途径和新思路。一名来自广西的打工妹告诉笔者:“我有个老乡,她那个厂的老板欠了他们工资,那个工头就带着手下打工的把老板给告到了劳动局,要求老板给他们工钱。结果老板还真给了,然后他们就都不在那个厂里干了。”笔者问:“那要是老板没钱给呢?”她说:“如果老板没钱给的话,他就躲起来了。”笔者问:“那工厂怎么办?”她说:“那能怎么办?破产了呗!他那么赚钱还不是靠工人,没有工人谁给他干活?总不能自己干吧!”笔者问:“那些工人怎么办呢?”她说:“再找其他的工作了,现在那么多厂招工,还愁找不到?你说是吧!”另外,在2005年年底,农民工讨薪最集中的时期,笔者曾就农民工这一问题询问过一家国企的财务人员。当时该企业既是债权人、又是债务人,手头资金短缺,处于比较尴尬的境地,此时为农民工发放工资确实是一件比较困难的事情。那位财务人员告诉笔者:“公司和工人之间倒是没有什么直接的冲突,但是工头经常来要钱,他们被工人们逼得紧,都是老乡亲戚的,不好交待。我们也不想拖欠工人工资——工头带着一大帮工人跟我们闹腾真是相当不好办,可是别人还欠着我们好多钱追不回来,等我们有了钱肯定先拿去给他们发工资。”在该企业,工头们为了争取领工资的优先权,会请客用工企业或送礼加讨债,而企业也会厌烦工头的死缠烂打而尽快支付工资。原本二元对立的劳资关系因为工头的加入而具有了缓冲带,在这里,工头不仅是与企业存在契约关系的合作伙伴,他还代表着农民工的利益与用工企业谈判。工头与企业的谈判能力显然高于普通的农民工,由他们出面与企业交涉比劳资双方直接对话要缓和、容易得多。

现今,虽然农民工无法通过结构性的工会组织来争取自身利益,但可以通过工头。工头是农民工的组织者和庇护人,如果没有工头将农民工团结起来,他们可能如同一盘散沙,难以有效地争取自己的利益,而这会使他们在劳资关系中处于明显的劣势,被压榨却毫无话语权。工头对农民工的组织使得农民工可以成为一支有一定力量的团体来与资方进行对话与博弈,共同处理纠纷。尤其是近年来,国家逐渐重视农民工的权益,各地劳动部门对劳资纠纷的重视程度也在加大,当今的制度环境使得劳动纠纷能够在体制内以合法方式得到处理。而民工荒这一背景则使得珠三角地区的小型加工企业更加依赖能够提供劳动力的工头,资方如果希望与工头的博弈能够达到双赢,就要做出妥协退让。这些都使得工头能够在处理劳资纠纷中发挥积极的作用。但是,工头的行事方法可能仍是以其自身利益为指导的,加之对工头的制度性制约仍旧欠缺,就不免发生工头侵害民工权益的事件。但是农民工是工头威胁资方的重要砝码,如果没有了劳动力资源,工头也就失去了绝大部分的权力以及和老板博弈的资格。另外,多数民工和工头之间存在着亲戚、老乡等强关系的约束,如果工头失信,他也许会付出更高的代价。虽然不能确定工头在具体劳资关系中会倒向何方,但笔者相信,如果制度限制得当,工头是能够在处理劳资纠纷中发挥积极作用的。

六、结语本文以一种历史比较的视野,对包工头这一特殊群体进行了分析。笔者以自己最近的调查资料与裴宜理所著的《上海工人——中国工人的政治研究》一书中所描述的旧上海的资料进行了对比,发现当代的工头与20世纪初期的工头存在一些相似性:因为社会环境不利于企业主直接招收农民工,而工头大多是掌握着劳动力信息的农民工“自组织”的权威,所以他们便成为了企业主与农民工招工网络的中介。加之工头将自己的社会关系网络及其在该网络中的身份带入了企业组织中,所以企业主便对他们形成了一定的依赖。因为工头大多拥有过人的技术,所以位于技术交换网络中的单边垄断地位,进而对企业主具有了权力。工头在组织中的正式职位实际上是处于企业主和底层工人之间的,企业主需要借助他们向下传递信息,这种管理中介的位置使其掌握了车间的实际管理权。因此,无论是在20世纪初的上海,还是在当前的珠三角地区,工头的权力都足以和老板进行博弈。

“工头企业主”权力博弈的意义不仅仅在于其对企业组织的影响,还在于它对劳资关系的作用。因为社会环境以及工头的具体权力行使方式的不同,工头对劳资关系的作用方式和影响是不同的。旧上海的工头在外界因素的帮助下,通过煽动和挑起罢工造成了劳资关系破裂,以激烈的劳资冲突的方式来获得自身的利益,它最终摧毁了官僚资本和外来的帝国主义资本;而现代的工头不再是客体,他不再依靠外界力量的指挥,通过暴力的方式处理劳资关系,而是能够通过增进工人的团结,带领他们通过与资方进行平等的对话或是博弈,以合法的方式来保护自己的利益。工头的权力使其能够借助对工人的集体力量的运用在解决劳资纠纷中发挥积极作用,这种方式能够避免过激的劳资冲突。

笔者对工头权力和行为的分析只是来自有限的个案,也许并不能够代表所有可能的情况。有些工头可能并不具有本文所指出的权力,而有些工头则可能具有其他方面的权力。另外,工头采取的行动通常是以自己的利益为指导的,因为他在工人与老板之间的角色是模糊不清的,所以笔者并不能够通过少数案例推测工头在面临具体的劳资纠纷时采取的行动,例如,他会倒向资方还是劳方?

注释:

1 参见:裴宜理.2001.上海罢工——中国工人政治研究.江苏人民出版社。下文关于解放前上海工头及劳资关系的材料均参考该书。

2 该情况发生在金矿还没有收归国有的时候,那时候他还小,这些都是听长辈们谈论的。

3 该厂工人工资的计算方法是:基本工资400元+计件工资-饭钱-住宿费。

4 即原二班班长。男,25岁,技术一般,威望不高,经常和女工打打闹闹,人缘不错,但是经常管不住人。

5 至此,H掌握了整个企业的实际管理权。

6 很多工会(不管是由国民政府或帮派操纵的工会、还是代表共产党激进派的工会)的领导者实际上都是由工头来担当的。

7 以上资料和观点均来自裴宜理.2001.《上海罢工——中国工人政治研究》.江苏人民出版社。

达夫特, 理查德·L.2003.组织理论与设计[M].清华大学出版社.

|

华尔德.1996.共产党社会的新传统主义[M].龚小夏, 译.牛津大学出版社.

|

李培林.1996.流动民工的社会网络和社会地位[J].社会学研究(4). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ199604004.htm

|

裴宜理.2001.上海罢工——中国工人政治研究[M].刘平, 译.江苏人民出版社.

|

斯格特, W·理查德.2002.组织理论[M].华夏出版社.

|

泰森, S.、T·杰克逊.2003.组织行为学精要[M].中信出版社.

|

特纳, 乔纳森.2001.社会学理论的结构[M].华夏出版社.

|

王处辉.1999.中国近代企业劳动组织中止包工制度新论[J].南开经济研究(5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NKJJ199905011.htm

|

王水雄.2000.技术博弈地位与组织方式变动[J].社会学研究(6). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200006008.htm

|

韦伯, M.[1921]1997.经济与社会[M].林荣远, 译.商务印书馆.

|

西蒙.1988.管理行为[M].北京经济学院出版社.

|

袁岳、张守礼、王欣.1997.北京流民组织中的权威[J].社会学研究(2). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1997-SHXJ702.013.htm

|

赵树凯, 等.1997.农村劳动力流动的组织化特征[J].社会学研究(1). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ701.002.htm

|

周雪光.2003.组织社会学十讲[M].社会科学文献出版社.

|

Burt, Ronald.1992.Structural Holes. Cambridge: Harvard University Press.

|

Galbraith, John Kenneth.1967.The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin.

|

Robbins, Stephen P. 1996. Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications.Prentice-Hill, international, INC. https://www.researchgate.net/publication/46948352_Organizational_Behaviour_Concepts_Controversies_and_Applications

|

2006, Vol. 26

2006, Vol. 26