吸毒和毒品问题已成为当今世界头等严重的社会问题。据联合国的报告,全世界每年毒品交易额高达5,000亿美元,是仅次于军火的世界第二大买卖。目前全世界大约有1.8亿人吸食毒品(O·瑞、C·科塞,2001)。在我国,吸毒问题正日趋严重。1999年,我国吸食毒品在册人数达68万,2000年达68万,2003年已逾105万(其中滥用海洛因人员为74万),每年耗资270亿元(《北京晚报》2000年6月24日,2001月2月10日;新华社2004年3月1日)。吸毒给社会和家庭带来了巨大的灾难,因此研究吸毒问题具有很强的现实意义。同时,由于吸毒人群是一个独特的边缘群体,通过对该人群的研究,可以发现和印证一些社会规律,所以对其进行研究既有紧迫的现实意义又有很强的理论意义。

近年来许多国外学者用社会网络的研究方法来研究吸毒问题。“社会网络”一词最早由英国人类学家R·布朗提出,此后许多社会学家和人类学家采纳了他的观点,开始对社会生活中人们的互动关系,用“网”的隐喻来说明、解析。无数观念支流相互融和贯通,形成了当代社会网络理论,其中有三个主要的传统:一是具有强烈社会心理学倾向的小群体分析方法,该理论注重小集体内人际关系的研究,并创造发展了图表途径等技术手段,其代表人物有Moreno、Lewin等人;二是以哈佛学者为代表的派系的结构及其相互关系的研究,其代表人物有Mayo、Warner等人;三是曼切斯特的人类学家在部落和小山村进行社区联系的结构之研究,其代表人物有Barnes,Batt等。这些传统在1960年代到1970年代不断引入现代数学模型,在哈佛大学完成了最后的突破,形成了现代社会网络理论,其代表人物有White、Granovetter等。从1970年代起,社会网络分析已经正式成为社会学的一门分支学科,并成立了国际性的社会网络分析研究会(INSANA),出版了专门的杂志Social Networks(John Scott,2000:1-37)。社会网络是一组人或群体形成的一组独特的关系,这些关系是传递物质、信息、观念与情感等资源的纽带。社会网络注重的是这些联系,而不是单个单位的属性。它具有以下几方面的特征:社会网络分析实现了个体与整体,宏观与微观的结合。通过点(个体,群体)、关系与内容(资源)的研究,主要是关系的研究,实现了点与内容的结合,具有克服个体与整体分离、宏观与微观分离等缺陷的研究特点(袁方,1997:624)。社会支持网研究是社会网络分析的一个重要的分支,它主要研究社会网络的构成和这些网络怎样为个人提供社会支持,以及不同的网络关系提供不同的社会支持。

国外学者用社会网络分析吸毒问题主要体现在以下面几个方面:

第一,研究群体网络对个体吸毒行为的影响。对群体网络的影响,学者们提出了不同的看法,一些学者认为其影响是有限的,因为这些人在网络存在之前就已经吸毒了。如Cohen(1977)认为不要夸大同辈群体网络对个体吸毒的影响,因为这些个体本身已经吸毒,是他们对吸毒的态度和看法的一致性使他们形成了网络。而另一些学者却认为吸毒群体网络极大地影响着成员的吸毒行为。Akers(1979)认为同辈群体网络成员对毒品的选择会相互影响;还有的学者认为这两种因素都有影响。在Kirke(2004)的论文《青少年抽烟、酗酒、吸毒的链式反应》中,他指出青少年的吸毒行为是同辈群体影响和自我选择的共同结果。

第二,研究网络结构、网络特征对吸毒行为的影响。主要集中于分析网络、结构网络特征与注射吸毒、HIV感染等高危行为的关系。在Curtis(1995)的论文《街头毒品市场结构与HIV风险》中,他们通过网络分析,把吸毒人员分为三种:核心、内圆和外圆,同时注射吸毒和HIV感染率也从大到小地依次排列。在Anne(2002)的论文《风险的实施:社会资本与社会网络对注射吸毒的影响》中,他指出与吸毒网络联系越紧密就越有可能发生有风险的注射吸毒行为。通过logstic回归证明在网络中的双核心成员(经常与2名吸毒成员联系)比只与一名吸毒成员联系的,其风险注射吸毒行为的事件发生比(ODDS RATIO)是6.27倍。

第三,研究网络中特殊人物的作用。如Southgate(2001)在《本土药理使用专家的危害减少角色——悉尼同性恋吸毒网络研究》的论文中指出,在同性恋吸毒网络中,有一些毒品专家或“网络奶妈”,他们会给网络成员以吸毒指导,比如选用什么样的毒品、吸毒的方法等等,他们的确起到了一些减少吸毒危害的作用。相关的研究已经很深入,方法上也很新颖,也应用了一些新型的分析软件,但这些研究很难适合国内的情况。目前国内吸毒人口的比例较国外一些发达国家低,毒品的种类也较少,但危害程度却不低,而且国内还没有形成良好的戒毒机制,也缺少一些民间社团来帮助吸毒人员戒毒。

国内学者尚未用社会网络研究的方法来研究吸毒行为,在资料收集上大多采用提名法,而问卷的设计基本上都参照了范德普尔的问卷,运用了一系列的网络结构的指标。如网络的规模、网络成员的总数、网络的紧密度、网络成员的相互关系紧密程度、趋同性、个人与网络成员间的相似程度、异质性、个人网络成员之间在社会特征上的差别;在关系构成方面,涉及到的是各种关系在整个网络中所占的比例以及网络资源、强关系、弱关系与嵌入性等概念(贺寨平,2004:1-20)。

国内最早的社会网络分析成果是阮丹青等人于1990年发表的“天津城市居民社会网初析”;其后又有张文宏、阮丹青、潘允康(1999)《天津农村居民的社会网》;张文宏、阮丹青(1999)《城乡居民的社会支持网》;王毅杰(2004)《流动农民社会支持网探析》。在贺寨平(2004)《社会网络与生存状态——农村老年人社会支持网研究》一文中,他指出农村老年人的社会支持网网络规模小、紧密度高、趋同性高、异质性低,支持网的成员大多数是亲属,而且亲属关系比非亲属关系强得多。然后将支持网分成四个部分,即情感支持网、实际支持网、社交支持网和赡养支持网,在加以具体分析之后,说明了个人特征与社会支持的关系。

另外还有曹子玮(2003)《农民工的再建构社会网与网内资源流向》,在文中他证明了是否再建构社会网的农民工,其在城市的收益有明显的差异。有再建构社会网的农民工的收益大于无再建构社会网的农民工;农民工再建构社会网的规模越大,网络内资源越倾向于流向网络中心的农民工。与前述文章不同的是,他在文中加入了个案访谈。

本次调查的数据是笔者于2005年1-2月在重庆市南岸区戒毒所实地调查获得的。戒毒所的戒毒人员是显性吸毒人员,也就是说他们的吸毒行为已经暴露于社会,或者自行戒毒已经没有效果,需要借助外界的力量来戒毒。对社会来说,他们已经构成了社会危害,影响了正常的社会秩序,应该是研究吸毒问题的主体。本次调查共收集到144份有效问卷,样本的基本情况如下:

其中男性112名,女性32名。年龄主要集中在20-40岁,其中20-29岁68人,占47.2%;30-39岁56人,占38.9%。文化程度分布较为均匀,其中小学31人,占21.5%;初中61人,占42.4%;高中(职高、中专等同)46人,占31.9%。婚姻状况,未婚85人,占63.2%;离异和丧偶29人,占21.4%。有33人从未从事过任何职业。独居37人。吸毒年限1年及以下30人,占21.1%;1-3年22人,占15.5%;3-5年15人,占10.6%;5年及以上75人,占52.8%。112人有注射吸毒行为,占77.8%,其中70人有共用针头注射吸毒行为,39人承认自己有抢劫、偷盗行为。

我们发现吸毒群体较普通群体有其特点,主要表现在:青壮年是吸毒人群的主体;未婚和离异的比例特别高;从来没有参加过任何职业和有抢劫、偷盗行为的比例特别高;独居的比例也大大高于普通人群。然后全部问卷资料由笔者利用SPSS12.0统计软件进行分析,分析类型主要为单变量的描述分析、双变量的相关分析和多变量的回归分析。

二、理论假设和研究设计 (一) 理论假设社会支持网假设。林南(2004)认为,资源不但可以被个人占有,而且也嵌入于社会网络之中,通过网络可以摄取。科尔曼认为个人的社会网规模越大,异质性越强,其社会资本越丰富;个人从社会网络摄取的资源越多,其社会资本越多(肖鸿,1999)。根据Wellman的观点“不同的网络关系提供不同类型的社会支持,因此,为了保证生活,需要大量的社会支持,人就必须与多种多样的人保持社会关系”(贺寨平,2004:25-37),笔者把吸毒人员的社会支持网分成三个部分:吸毒支持网、情感支持网和经济支持网。各网络规模越大,获得相应的支持也就越多。

(二) 基本概念及其测量社会支持网:指一群特定的个人之间的一组独特的联系。

毒品支持网:指一群为实现吸毒行为的个人之间所组成的独特联系。主要通过三个问题的回答获得:(1)当你需要毒品时,你会向哪些人购买?(2)你一般和谁一块吸毒?(3)你戒毒后谁会邀请你吸毒或向你兜售毒品?调查对象根据这三个问题,列举出相应的人名及其相应的特征,笔者再加以统计归纳。

情感支持网:指一群为实现情感交流的个人之间所组成的独特联系。通过回答问题“当你心情不好时,你会向谁倾诉”获得。

经济支持网:指一群为实现经济支持的个人之间所组成的独特联系。通过回答问题“你戒毒的钱是谁出的?”如果不是自己出的就回答问题:“你认为谁会借钱给你”获得。

具体的测量指标由四个网络的规模、网络的紧密度、性别的趋同性及关系构成。网络的规模就是网络成员的总数,即对上面问题的回答所列出的总人数。网络的紧密度是指网络成员间相互关系的紧密程度。通过公式2 X / N(N-1)计算获得。其中X指相互认识成员的对数,N指总人数。性别的趋同性指吸毒人员与网络成员间性别的相似程度。在其他社会网络研究中趋同性的指标还有很多,比如文化程度、年龄与职业的趋同性等等,但是在对吸毒人员的调查中,很难获得网络成员的相关信息(一方面是被调查者的隐瞒;另一方面是因为吸毒网络是一个秘密网络,被调查者自身可能对其他网络成员的情况并不知情),所以只保留了性别的趋同性。关系构成是指各种关系在整个网络中所占的比例。遵循边燕杰等(2001)对社会关系分类的做法,将父母及配偶的父母、配偶、子女及子女的配偶、兄弟姐妹及配偶的兄弟姐妹、其他亲属等称为亲属关系;朋友、邻居、老乡、同学与同事等称为朋友关系;熟人、工作或生活中接触到的其他人员,如银行职员、律师、记者、顾客、居委会等城市机构干部等,称为相识关系。同时遵循汪和建(2003)的观点,将亲属关系称为强关系,将朋友关系称为中间性关系,将相识关系称为弱关系。王毅杰(2004)提出有很多被调查者在回答问题时提到了男、女朋友的关系,考虑到这种关系的特殊性,笔者将其归为亲戚关系。在测量性别的趋同性和关系构成的指标时用的都是比例指标。如性别的趋同性,即与被调查者相同的性别人数占总人数的比例,如果是1,表示测量对象全部与被调查性别相同;0表示完全不同。关系构成即在网络总人数中,其亲戚、朋友与相识关系各自所占的比例,若关系构成亲戚这一项是1,表示吸毒网络的人与被调查者都是亲戚关系;0表示全部都不是亲戚关系;朋友、相识项相同。

上述四个指标全部用在毒品支持网上,而对情感支持网和经济支持网的研究只用了三个指标,没有性别的趋同性指标,主要原因是情感网络和经济网络的规模太小,大多只有1-2人,其指标的分析意义不大。在经济支持网研究中,在提供经济支持的人与被调查者的关系上专门设问了支持者是否是被调查者的母亲一项。笔者在研究中发现提供经济支持的大多是父母,但好多被调查者只填了母亲。通过具体调查发现,与普通人群不一样,在这里父母不是一个整体出现,好多母亲提供经济支持是不被父亲所认可的,是背着父亲偷偷来探望、来送钱的,所以在此问题上,被调查者填的若是父母就为2,只填母亲就为1。

三、研究结果 (一) 吸毒人群毒品支持网特征通过调查发现,吸毒人群的吸毒网络的规模非常小。144个样本的吸毒网络规模的平均数是2.38,吸毒网络规模是1(表示调查对象只与一个人存在吸毒方面的联系)的有47人,吸毒网络规模是2(表示调查对象与2个人存在吸毒方面的联系)的有49人,两项合计占了总人数的66.7%,说明大多数吸毒人员的毒品支持网规模都小于或等于2人。吸毒人员吸毒网络的紧密性很弱,网络成员彼此完全不认识的比例高达45.5%,而只有30.3%的成员彼此间完全认识。这也体现出吸毒网络的另一个特点(本项数据只统计了网络规模大于2的样本),大多数吸毒人员喜欢选择与自己性别相同的人作为网络伙伴,有57.6%的人其网络伙伴与他们的性别完全相同,与他们性别完全相异的只占13.9%。25.1%的人其同性伙伴大于异性伙伴。绝大多数吸毒者对其吸毒网络关系并不认同,认为他们之间的关系仅仅是一个相识关系。认同网络成员之间的关系,是相识关系的有85人,是朋友关系的有17人,是亲戚关系的有4人,呈现出关系越强认同人数越少的特征,这与普通人群不同。普通人群互动频率越高,关系越强,接触最多的往往是亲戚、朋友关系,而普通人群其相识关系往往是被忽略的。而在吸毒者的网络关系中,尽管网络成员间互动频率很高,但彼此对这种关系是不认同的,甚至是较为排斥的。

(二) 吸毒人员情感支持网的特征通过调查发现,吸毒人员的情感支持网非常小。144个样本吸毒人员的情感支持网络规模平均为0.78人。只有1人的占48.6%,一个都没有的为38.2%。通过调查发现吸毒人员情感网络性别的趋同性非常弱,选择与自己不同性别的人作为情感支持对象的有67人,而选择与自己性别相同的作为情感支持的只有16人。大多数人选择亲戚、朋友作为情感支持对象,亲戚关系的比例为65.1%,朋友关系的比例为25.6%,相识关系的比例仅为5.8%。这说明在情感支持上还是强关系提供的多,弱关系提供的少。

(三) 吸毒人员的经济支持网特征调查发现,吸毒人员经济网络的规模大于情感网,小于毒品支持网,平均为1.28人。1人的有78人,2人的有41人,3人及以上的有8人,未得到任何人经济支持的有17人。吸毒人员经济支持网络性别的趋同性非常弱,选择与自己不同性别的人作为经济支持对象的有114人,占89.8%;选择相同性别的有12人,占9.4%;两性都有的为1人。调查中我们也发现提供经济支持的大多是吸毒人员的母亲,在127人中有73人是母亲提供经济支持的,占57.5%。通过调查还发现在提供经济支持上,亲戚关系占最大比例,为98人,占77.2%。而亲戚关系中父母占的比例最大,而其中最重要的是母亲。其次是朋友关系的有20人,占15.7%,相识关系在提供经济支持上可以忽略不计。

(四) 吸毒成员的特征与吸毒危害我们知道在吸毒方式中,注射吸毒和共用针头注射吸毒方式的危害最大。两者均会对身体产生很大的危害性,而后者不但危害自己,还会传播疾病。下面我们就分析一下这两种吸毒方式与吸毒人员网络特征-吸毒网络的规模和其他特征的关系。在下面的分析中对变量注射吸毒、共用针头注射吸毒、是否有抢劫和偷盗行为采用了虚构变项的方法,1表示有,0表示没有。通过表 1我们可以看出:网络的规模与吸毒年限、戒毒次数、注射吸毒行为以及共用针头注射吸毒行为之间有很高的相关性,而且在0.01或0.05显著度水平下全部通过检验。

| 表 1 两种吸毒方式与吸毒网络的规模和其他特征的关系 |

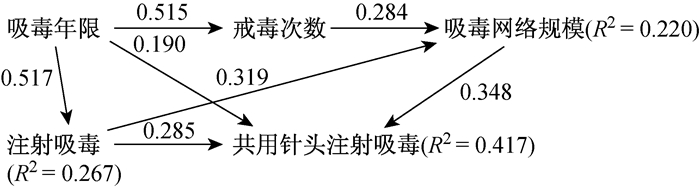

这几个变量间的具体关系如何,笔者用路径分析来说明。在下面的路径图中(笔者忽略了偏相关系数在0.10以下的路径),我们发现:吸毒年限对戒毒次数、注射吸毒和共用针头注射行为都有影响;戒毒次数会影响吸毒网络的规模;注射吸毒会影响吸毒网络的规模和共用针头注射吸毒;吸毒网络规模会影响共用针头注射吸毒。本模型在解释注射吸毒上有26.7%的解释力,在解释共用针头注射吸毒上有41.7%的解释力。具体的分析见表 2:

|

图 1 吸毒者相关变量的路径分析 |

| 表 2 各变量对两种吸毒方式的影响程度 |

通过上面的变量分析,笔者通过logistic回归分析这些变量的变化及其对注射吸毒和共用针头注射吸毒的影响程度。在这里,笔者又加入了是否有抢劫行为和性别两个变量,通过表 3,我们发现吸毒年限每增加一个单位,发生注射吸毒的可能性就会相应增加5.223倍;戒毒次数每增加一次,注射吸毒的可能性就会减少35.4%;吸毒网络的规模每增加一人,注射吸毒的可能性就会增加65%(此项未通过检验)。如果有抢劫、偷盗行为,那发生注射吸毒的可能性会增加29倍。性别的影响不大。

| 表 3 各变量对注射吸毒行为的影响程度 |

logistic回归分析表明,在共用针头注射吸毒行为上有不同的特点。通过表 4,我们发现吸毒年限每增加一个单位,发生共用针头注射吸毒的可能性就会增加2.392倍;戒毒次数每增加一次,对共用针头注射吸毒影响很小;吸毒网络的规模每增加一人,共用针头注射吸毒的可能性就会增加1.2倍;如果有抢劫、偷盗行为,那发生共用针头注射吸毒的可能性会增加8.2倍。性别的影响同样不大。

| 表 4 各变量对共用针头注射吸毒行为的影响程度 |

通过上述的分析,我们得出以下六个方面的结论。

第一,吸毒人员的社会支持网规模很小,且毒品网络规模大于经济支持网络规模,经济支持网络规模大于情感支持网络规模。其中毒品支持网规模平均为2.38人,情感支持网平均为0.78人,经济支持网平均为1.28人。通过一些访谈得知大多数吸毒人员都是固定从某一个或两个毒品贩子那里获得毒品。由于公安机关打击力度的加强,他们彼此的接触也越来越隐秘。一般大的毒品贩子只会接触固定的小的毒品贩子,再由小的毒品贩子直接销售给吸毒者,所以这个网络是以单线联系为主。人们在彼此不熟悉的情况下是不会打听毒品来源和对方网络的。从网络的关系构成发现,网络中的成员与自己的关系全为相识关系的占59%,全部都是朋友关系的为11.8%,全部都是亲戚关系的不到2.8%。可见,如前所述这三种关系与成员的关系是由弱到强,而统计结果与其反向。说明大多数网络成员之间的接触是很弱的。吸毒者的情感支持网络、经济支持网络的规模小很容易理解。可以说吸毒人员缺少相应的情感和经济支持网。在调查中他们谈到,人家听说你是吸毒的,都没人愿意跟你接触。一方面由于吸毒,他们被社会排斥;另一方面由于被排斥,他们又只好借助毒品来发泄自己情绪的恶性循环之中。

第二,吸毒网络具有秘密性和牢固性的特点。吸毒人员吸毒网络的紧密性呈两级分化,要么很弱,要么很强。前面笔者已经提到由于社会的不认可,吸毒网络具有秘密性的特点;但另一方面这个网络还具有牢固性的特点。吸毒人员在接触久了以后,会形成一个彼此信任的吸毒的亚群体。因为有共同的目标,面对共同的压力(警方的打击、社会的排斥等等),显得异常的牢固。

第三,吸毒人员获得毒品支持的对象大多是同性,但多数情况下却是由异性提供情感和经济支持。在王毅杰的《流动农民社会支持网探析》中,有64.56%的社会支持网成员与调查对象是同一性别。在贺寨平的《社会网络与生存状态》中,老年人的情感支持网有60%的网络成员与调查对象同性别。由此看出吸毒人群情感支持上多为异性的特征不同于常规人群。调查中我们还发现大多数男性吸毒者选择母亲或女朋友作为情感倾诉对象;而女性吸毒者则喜欢选择男朋友或丈夫作为倾诉对象,因而体现出情感支持的异性特征。而在农村人口和老年人的调查中,提供情感支持的大多是朋友,体现出较强烈的同性特征。从这个指标的分析可以看出,在情感支持上,吸毒人员需要更强的关系提供。

第四,在大多数情况下,相识关系提供毒品支持,朋友关系和亲戚关系提供情感和经济支持。而在情感和经济支持中,亲戚关系更为重要,其中母亲在提供经济支持上显得尤为突出。西方一些学者认为,工具型支持更可能通过弱关系得到(实际支持),而强关系则提供表意型支持(情感支持和社交支持);而贺寨平(2004:211)对山西老年人支持网的研究显示,强关系既提供工具性支持,又提供情感性支持。本文的研究结果与贺寨平的研究相一致。费孝通([1947]1998)指出在中国父母分别担任社会性和生理性的抚育工作,最普通的分工就是严父慈母的安排,由父亲担任社会性抚育部分,母亲担任生理性抚育部分。因而母亲跟子女的情感更为密切,在提供经济支持时就表现了出来。调查发现有很多母亲是背着父亲偷偷到戒毒所来看望子女的。张文宏、阮丹青认为,在财务支持网中,其亲属中的兄弟姐妹和其他亲属发挥着比父母更大的作用。他们认为由于父母年迈,加之自身的财力有限,所以提供的帮助也很有限。但吸毒人员不同,他们之间相互提供经济支持是无偿的,在这里,情感的因素是最主要的。那些提供经济支持的人,并非出于自身条件,希望获得回报,而是受到群体中彼此情感的驱使。

第五,吸毒年限、网络规模、戒毒次数、注射吸毒和共用针头注射行为这几个变量之间具有较强的相关关系。在0.05或0.01的显著度情况下,全部通过检验。几个变量之间皮尔逊相关系数最小为0.209,最大为0.523。通过路径分析进一步发现:吸毒年限直接影响戒毒次数,吸毒年限越长,戒毒次数越多,可以消减误差26.5%(R2 =0.265)。吸毒年限直接影响注射吸毒行为,吸毒年限越长,越容易产生注射吸毒行为,可以消减误差26.7%(R2 =0.267),这一点很容易理解。吸毒年限越长,身体对毒品的耐受性越强,需要更大的剂量才能满足身体的需要,而采用注射吸毒方式要比吸食方式在相同剂量上能够获得更大的满足。所以当毒瘾加大时,很多吸毒者会采用注射吸毒的方式。而logistic回归分析也发现吸毒年限每增加一个单位,发生注射吸毒的可能性就会增加5.223倍。毒品网络的规模直接受戒毒次数和注射吸毒行为的影响,间接受吸毒年限的影响,三项合计可以消减误差22%(R2 =0.220)。注射吸毒行为越多,戒毒次数越多,毒品网络越大。在调查中,一些戒毒成员也对目前的戒毒模式提出疑问,他们认为目前在戒毒所、劳教场所戒毒,自己只能学得更坏,因为在那里可以认识更多的吸毒人员。虽然在戒毒场所不能吸毒,但可以认识更多的吸毒人员,使自己的吸毒网络扩大(蒋涛,2005)。共用针头注射行为受戒毒次数的间接影响,受毒品网络规模的直接影响,而吸毒年限和注射吸毒行为对其既直接影响又间接影响,四项合计可以消减误差41.7%(R2 =0.417)。网络规模越大,越有可能发生共用针头的注射吸毒行为,这与Curtis等人的论文《街头毒品市场结构与HIV风险中》的研究较为一致。本文的logistic回归分析也证明吸毒网络的规模每增加1人,共用针头注射吸毒的可能性会增加1.2倍。

第六,通过logistic回归分析发现,抢劫和偷盗行为对注射吸毒行为和共用针头注射吸毒行为有明显的影响。如果有抢劫、偷盗行为,发生注射吸毒的可能性会增加29倍;有抢劫、偷盗行为,发生共用针头注射吸毒的可能性会增加8.2倍。笔者认为,有抢劫和偷盗行为的人大多没有正当的经济来源,加之吸毒费用较高,更会选择注射吸毒这种比较经济的方式;或者有抢劫和偷盗行为的人本身更容易形成犯罪的亚群体,彼此认同更容易产生共用针头的注射吸毒行为。在这个结论的解释上,还需要进一步研究。

曹子玮.2003.农民工的再建构社会网与网内资源流向[J].社会学研究(3). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200303008.htm

|

费孝通.[1947]1998.乡土中国生育制度[M].北京大学出版社.

|

贺寨平.2004.社会网络与生存状态—农村老年人社会支持网研究[M].北京社会科学出版社.

|

蒋涛.2005.初次吸毒行为的社会学分析[J].青年研究(8). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-QNYJ200508004.htm

|

林南.2004.网络社会与社会资本[G]//北京大学主编. 21世纪与中国社会学——庆祝北京大学社会学系建系20周年学术讲座论文集.北京大学出版社.

|

瑞, O.C.科塞. 2001.毒品社会与人的行为[M].北京中国人民大学出版社.

|

王毅杰.2004.流动农民社会支持网探析[J].社会学研究(2). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200402003.htm

|

肖鸿. 1999.试析当代社会网研究的若干进展[J].社会学研究(3). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ903.000.htm

|

袁方.1997.社会研究方法[M].北京大学出版社.

|

Akers, R. L. "Social Learning and Deviant Behavior: A Specific Test of a General Theory." American Sociological Review(44). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/389120

|

Anne, Lovell. M. 2002. "Risking Risk: the Influence of Types of Capical and Social Networks on the Injection Practice of Drug Users." Social Science & Medicine. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953601002040

|

Cohen, J. M. 1977. "Sources of Peer Group Homogeneity." Sociology of Education.

|

Curtis, Richard. 1995. "Street-Level Drug Markets: Network Structure and HIV Risk." Social Networks (17). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037887339500264O

|

Kirke, Deirdre M. 2004. "Chain Reaction in Adolescents' Cigarette, Alcohol and Drug Use: Similarity Through Peer Influence or the Patterning of Ties in Peer Networks?" Social Networks. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378873303000352

|

Scott, John. 2000. Social Networks Analysis. Sage Publications. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis

|

Southgate, Erica. 2001. "The Role of Folk Pharmacology and Experts in Harm Reduction: Sydney Drug Using Networks." https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395901000962

|

2006, Vol. 26

2006, Vol. 26