中国的单位组织何以能维续?其组织内部何以未能发生变革或终结其制度的集体行动?提出并试图解答该问题,既是出于对笔者此前所做的有关“计划的交易秩序”研究的一个反思(汪和建,1999),更是为了对华尔德(Andrew G. Walder,[1986]1996)有关中国单位组织的“新传统主义”(neo-traditionalism)研究作出应有的回应。

笔者此前提出“计划的交易秩序”概念,是为了解释计划经济何以建立及其何以终结的问题。与“有知论”1解释不同,笔者提出的假设是:计划经济作为集体(计划执行单位)控制的经济秩序,是建立在一种社会契约基础之上的,也就是说,计划经济是通过一种个人与集体的权利的相互转让,即社会交易建立起来的。笔者以1953~1956年中国农业合作化和工商业社会主义改造为经验背景,把这一“计划的交易秩序”的形成过程概括为(1)初始状态,(2)说服与信任,(3)权利转让与集体控制等三个环节。

依照这一逻辑假设,计划经济之终结有两个根本原因,即社会交易的非对称性,以及集体控制的经济秩序在效率和公平上的限制。笔者的解释是,在短期,依靠民众对集体的信任,尚能弥补和维持其权益不平等的交易。但是,在长期,如果由此建立的集体控制的经济秩序不能取得满意的经济-社会绩效,从而难以向民众兑现其承诺,那么,民众就很可能对这种社会交易失去信心,甚至由此采用各种消极或积极的方法“撤销”其与集体的约定。

由此不难发现其中隐含了一个假设,即在长期,如果集体控制的经济难以满足人们共同的利益需求(换言之,若集体化经济难以兑现其承诺),人们就有可能以某种共同的行动或曰“集体行动”来否弃这种制度。现在看来,这一假设过于简单化了。因为,即使是笔者所例举的1970年代末的安徽省凤阳县小岗村农民,以集体协议的方式包产到户,也并非是一个可以说明中国社会普遍存在西方式的(即以个人行动为基础的)集体行动的案例。更主要的是,有更多的事例说明,同时代的我国城市国营工厂中的工人,在面对单位制这种基本上无效率的组织制度时,采取的往往是种种旨在适应现行制度的“关系行动”,而非采取某种协调一致的变革制度的集体行动。事实上,1980年代以来中国国有企业改革是在国家或其主管部门的主导下“自上而下”强制进行的。而且,耐人寻味的是,至今也未能真正改变国有企业及其他党政机关和事业单位的单位制性质。

单位组织中为何难以发生变革制度的集体行动?改革至今,何以未能真正终结作为计划经济遗留物的单位制?要解答这些问题,不能仅停留于宏观的社会契约的分析,而必须下降到组织水平,具体研究单位组织生活中真实的行动与制度再建构。

美国斯坦福大学社会学教授、中国研究专家华尔德,开启了关于中国单位组织中制度与行为间关系研究的先河。他在1986年出版的《共产党社会的新传统主义》中,极其详尽地分析了计划经济体制下(1950年代至1980年代初期)中国国营工厂中权力关系的形成过程。透过对工厂中的真实行动即其权力关系运作的考察,他发现,中国国营工厂中普遍存在着诸如依附(dependence)、庇护(patron-client)、特殊主义(particularism)等“传统”现象。有意思的是,他不是将其视为中国传统文化的遗传,而是将其归结于共产党所特有的政治和经济组织形式的引进。为此,他将中国单位组织中的这些在现代(西方)工业中已基本消亡的社会特性定义为“新传统主义”。

作为国家与社会关系研究的新的理论模式或范式,“新传统主义”2研究的理论意义是多方面的。不过,在笔者看来,该模式的最大意义莫过于提出了一种研究单位组织的新思路,即研究单位组织生活中真实的行动及其制度再建构。在此笔者借用伯格和卢克曼(Peter L. Berger & Thomas Luckmann,1966)的概念,将其称为中国单位组织的“真实的社会建构”(social construction of reality)。

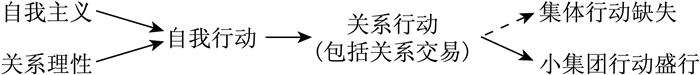

本文旨在“新传统主义”研究的基础上,提出一个新的研究假设,即中国的单位组织是经由中国人自我行动的逻辑而得以社会性地建构起来的。换言之,中国单位组织的真实的社会建构是建立在中国人自我行动的逻辑基础之上的。中国人自我行动的逻辑,指的是中国人所特有的以“自我”为中心,且以“关系”为运作空间及手段的行动方式。从自我行动到关系行动,再到小集团或派系行动的进程,构成了中国单位组织真实的社会建构的基础。因此,本文着重研究自我行动与关系行动的内在关联及其对中国单位组织的真实的社会建构的作用。

本文研究结构如下:首先,再思华尔德的“新传统主义”研究,意在发现和突出其揭示中国单位组织的真实的社会建构的真义;其次,将对新传统主义理论模式的未来走向进行评述,以便由此确定本文的研究目标,即为理解新传统主义及中国单位组织的真实的社会建构确立一个更为坚实的行动理论的基础,为此,本文将着重提出并阐明一个新的分析性的概念,即“自我行动”概念;最后,将说明中国人的自我行动的逻辑及其若干可能的后果,以此来更好地理解中国单位组织的真实的社会建构。

二、“新传统主义”的权力结构以新的眼光重读华尔德,便不难发现其“新传统主义”研究的真义,即揭示中国单位组织生活中的真实行动与制度再建构。

1979~1980年间,华尔德尚无条件直接赴中国内地开展实地调查,因此他只得在香港通过对来自中国国营工厂的80位移民(其中有工人、职员和管理人员等)所作的深度访谈,来认识和分析中国单位组织中的真实的生活。即便如此,他仍然获得了这样一个认识,即1950年代以来中国共产党尽管对国家经济与社会进行了全面的改造和控制,但它最终也未能在国营工厂中建立起与决策者们的理想完全一致的单位组织。真实的单位组织是一个经过了组织中的个人行动和制度再建构的“新传统主义”的权力结构。

华尔德不仅看到单位制——它以拥有控制权和分配资源为特征,造成了个人对单位和单位领导的严重的政治-经济依附,而且他还发现,在这样的制度中,透过组织中的个人行动发展出了一种独特的上下间的“庇护依赖关系”(patron-client relations)。其独特性在于,它并非是简单的如西方现代组织中的“非正式结构”,而是一种在上下间(领导与积极分子之间)建立的既包含“个人因素”,又夹杂着“非个人化道德信念以及正式的制度角色”的互惠交易网络(华尔德,[1986]1996:197)。

上下间互惠交易的动力源于领导与积极分子不同的地位及需求。计划经济赋予了厂领导在组织生产和资源分配上的特权。厂领导有责任去动员广大职工,并且他们也需要依赖一些积极分子来为其特别工作;另一方面,普通工人也只能通过与这些领导建立和保持特殊的关系才能获益。这样,一种融合了正式与非正式的特殊的互惠交易纽带,即“庇护依赖关系”便在领导与积极分子之间建立起来了。

由此,华尔德辨识出了单位组织中的一种真实行动,即无论是领导者还是工人阶级队伍中的积极分子,他们都会利用组织中的正式制度以及他们在其中的制度角色来谋取自我利益。他们并不公开反对正式制度,而是采取个人化的权宜性行动去适应这种制度。由此,实施该策略行动的累积结果却是在维持正式制度的形式下,修正甚至完全改变了该制度的实质。

“有原则的特殊主义制度”(principled particularism)即是单位领导采用权宜性行动以变通正式制度的结果。本来决策者们意欲在国营工厂建立一套以激励政治信仰和道德品德为目标的非个人化的“政治刺激体系”(system of political incentives),但是,在单位实践中,作为代理人的单位领导却从追求自我利益出发,将其变换成了一种以鼓励工人与领导建立长期密切的合作关系为目标的个人化的奖励制度。“它奖励的不再是对政治理想的信仰本身,而是工人对党支部和车间领导的实实在在的忠诚。”(同上:147)表面上这种关系是按照政治-经济工作需要发展的,但实际上它却非常符合领导建立个人关系网的需要。

“有原则的特殊主义制度”的建构与运用,不仅刺激了上下间互惠交易关系的发展,而且引发了一个外乎于决策者意料的结果,即造成了工人阶级队伍的分裂:普通工人与“积极分子”由此分裂为两个相互敌视的集团。积极分子通常以“积极-竞争的方式”(active-competitive orientations),“同党和行政领导站在一面,与党在单位中的代表建立特殊的关系,不断地与整个工人集体的利益作对”(同上);普通工人则以各种非正式的方式保护自己,包括采用所谓“消极-自我保护的方式”(passive-defensive orientations),即以“仪式性服从”的态度,防止自己犯“错误”而遭受各种处罚。普通职工还会采取更积极但却“非法”的竞争方式,即通过与掌权者(包括车间主任、工厂各部门的头头、食堂工作人员、厂医、总务部门干部等等)发展“实用性私人关系”(instrumental-personal ties)来谋求自我利益。“实用性私人关系”在工厂中的发展,加剧了领导干部的以权谋私和贪污腐化,也因此损害了职工们的工作积极性。

正是透过对党政领导与工人们真实的策略行动的细究,华尔德洞识并归纳出了中国单位组织的制度再建构过程,即其概括的以依附、垂直性关系、工人队伍的分裂以及紧密的私人关系网络为特征的“新传统主义”权力结构的型构过程。由此,他将“新传统主义”理论与此前西方“共产党社会”研究所形成的“极权主义”理论和“集团或多元主义”理论区别开来(同上)。“极权主义”理论过于强调“政治压迫”和正式组织化的社会控制,而忽视了这类社会所给予个人的正面的鼓励。“集团或多元主义”理论则走向了另一个极端,它假设这些社会中普遍存在着对集团利益的追求,以及强调这些社会中冲突与讨价还价活动的盛行。在华尔德看来,这一理论未免“定论下得过早”,且对这些社会中集团活动的“定义也不恰当”。总之,这两种理论都未能涉及在他看来是“关键的问题”,即如何通过对基层单位组织中权力结构的研究,来真正探讨和理解“共产党社会”的本质及其发展模式。

三、新理论模式的未来走向:转换还是修正华尔德在《共产党社会的新传统主义》序言中这样概括“新传统主义”研究的意义:

这一概念本身包含着对列宁式政党的群众动员方式演变为新传统模式的过程的解释;它也能容纳各种变异以及随时间推移而产生的变化。虽然这一概念来自于对工业中权力关系进行比较与解释,但是它对于回答更为广泛的问题也有帮助,包括共产党国家与社会的关系、社会流动与政治权力的关系、共产党社会结构的政治层面等课题。

华尔德确有将“新传统主义”概念建构成为一种新的理论模式的意图和自信。他曾因该研究而赢获诸多殊荣。3美国中国研究学者赵文词(Richard Madsen,1999)对该研究予以高度评价:“这本书(即《共产党社会的新传统主义》)描写城市工作单位体制,强调国家与社会之间的相互渗透。正如书的标题所示,它解释传统文化和社会已经以许多方式在中国国家结构中再生——尤其表现在国家是部分建立在庇护人与受护人的个人关系上,而不是普遍性的行政系统规则。”

的确,“庇护”关系被许多学者视为“新传统主义”研究中最具解释力的概念。并且,由此引发出了诸多延伸性研究(周雪光,1999)。David Wank(1995)通过对厦门私营企业与地方干部关系的研究,提出两者间存在“共存庇护关系”,即从“单项依赖”变为“共存依赖”关系。他认为,改革开放以后,干部仍然拥有分配资源和机会的权力,这使私营企业主仍然存在依赖于政治权力的倾向。他们深谙利用权力关系可以得到资源,以及利用权力的庇护关系可以避免政治和政策的任意干涉。Wank指出,在中国新的发展阶段产生了政府官员对私营企业主的新的依赖关系。例如,政府官员可以从私营企业主的行贿中受益;私营企业的成长有助于实现一些重要的政府目标,如缓解地方就业压力、促进经济-社会领域中的合作等等。这一研究强调了改革过程中庇护关系的演变。

不过,Scott Kennedy(1997)的研究却提出了不同的看法。他认为,像“四通”这样在中国改革初期颇为引人注目的私营公司,虽然它在早期受益于政府的偏爱,但它的发展和成功主要取决于它内在的发展战略和市场竞争能力。这一研究指出了庇护理论模式的局限性,同时也预示着以超越国家与社会关系的框架研究市场化进程的可能性。

类似的研究还有边燕杰(Bian,1997)有关中国天津市的调研,他强调了在由单位控制资源和机会的计划经济体制下,社会关系网络对于个人在劳动力市场上寻求职业的重要性。但是,Douglas Guthrie(1998)对关系网的重要性持有异议。他根据在上海与企业经理的访谈认为,关系网在劳动力市场的作用正在下降,中国经济组织正在向理性的组织结构转变。

有关国家与市场关系的争论关涉到一个焦点性的问题,即“新传统主义”理论模式是否仍然能够解释中国的改革与变迁?华尔德(1999)在较近的研究中,对此予以了自我否定。他的理由是,“新传统主义”只是一种类型概念(type-concept)。用这一概念描述和比较不同社会类型的国家与社会关系的特质是有益的,但它却不适用于分析今天的社会变迁。要解释“共产党社会”正在发生的社会变迁,就必须扩展其研究领域,即在国家与社会关系之外寻找某种外生的因素。他认为,目前应当关注的问题有:在中国社会中,国家对生产资料控制的变化如何改变了国家与社会的关系?地方政府企业,或私人企业、外资企业兴起的社会影响是什么?在共产党不再对社会成员进行严格的控制,且不再强制动员和改造社会成员的条件下,国家与社会的关系发生了怎样的变化?他的判断是,变化的外生源泉要么是经济的重组,要么是国家自身的内在调整。这样,研究的重心就应当从国家与社会关系的研究转变为对政治变迁及其原因的研究。4

周雪光(1999)可能会反对华尔德的这一观点。因为他曾肯定,庇护理论模式将对改革后的中国社会更具解释力。他的理由是,庇护理论模式对改革前中国的解释尚有两项约束条件,即①下层干部的资源分配权限小、资源有限,且普通工人的基本权益受到制度的保障;②干部的政治地位变动不居。而改革后这两项约束条件都发生了很大的变化。一是组织管理者的权力有了极大的扩展,而一般职工权益的制度保障相对下降;二是中国的政治运动明显减少,干部地位和权力的稳定性提高。这些都为庇护关系的产生和巩固提供了有利的环境。由此推论,这一模式对现在社会某些领域中的情况更具解释力。

周雪光的推论不无道理。但笔者以为它并没有完全回答华尔德提出的有关“新传统主义”理论模式是否能对中国的社会变迁进行有效解释的问题。虽然不可企望用一种理论模式解释所有的问题,但笔者还是想坚持这样一种假设,即“新传统主义”理论模式不但对解释改革前中国单位组织中的权力关系有效,而且也对解释改革后中国单位组织独特的变迁方式,即其维续和变异有效。实际上,我们可以从另一个角度提出与华尔德类似的问题:在中国,城市改革已有20年,但单位组织为何仍然能得以维续?国有企业的改革为什么始终是以国家为主导,并且是以渐进的方式进行?这些问题与本文开始提出的问题,即改革前中国单位组织中何以未能发生变革制度的集体行动,有着内在联系。改革是“路径依赖”的。正如诺斯(Douglass C. North,[1990]1994;1995)所言:历史是有意义的。你过去是怎样走过来的,你的过渡就会是怎样进行的。如果我们能用“新传统主义”理论模式解释过去中国单位组织何以缺乏变革制度的集体行动,那么,我们也就能较好地解释与之相关的其他变迁性问题。

笔者的判断是,“新传统主义”理论模式提供了一种理解单位组织的真实的社会建构(它以组织中行动者的策略行动及其引致的制度再建构为特征)的最好路径。只要对该理论的若干假设进行修正,5并将其建立在更为坚实的行动理论的基础之上,就能够使其解释中国单位组织的变迁问题。这种特定的行动理论就是本文旨在建立的中国人的自我行动理论。我们假设,无论是华尔德所谓的中国单位组织中“新传统主义”的权力结构,还是本文所称的中国单位组织的真实的社会建构,都是建立在中国人所特有的自我行动的逻辑基础之上的。只有透过对中国人自我行动的逻辑的解释,才能更好地理解中国单位组织的真实的社会建构,而这也将构成解释诸多变迁性问题的基础。

四、自我行动:一个概念的提出既然单位组织的真实的社会建构是通过自我行动得以实现的,那么,建构和解析“自我行动”的概念,便成为求解中国单位组织真实社会建构的基础。何谓自我行动?或者说,中国人真实世界里的自我行动是什么?梁漱溟([1949]1987)、费孝通([1947]1985)、金耀基(2002)和林南(2003;Lin,2001)等力主本土性研究的学者已程度不同地探讨过这一问题。本文力图在依循该研究线索的基础上,作出自己的归纳和分析。

我们可以将“自我行动”(self-action)简单定义为是一种以关系理性为约束的自我主义的行动。韦伯([1922]1997:43)将“行动”定义为“以意向为取向的行为”。本文的关键是要对构成这一特殊行动类型的两个具有中国特色的限定条件,即“自我主义”和“关系理性”作出解释。

“自我主义”概念源于费孝通,他以此区别于西方的“个人主义”概念。他认为,个人是相对团体的。个人主义作为一种行动取向,是以平等观念(指在同一团体中每个人的地位相等,个人不能侵犯大家的权利)和宪法观念(指团体不能抹煞个人,只能在个人所愿意交出的一份权利上控制个人)为基础的。这是西方文明的产物。在中国传统文化里生成的不是个人主义,而是自我主义,即“一切价值是以‘己’作为中心的主义”(费孝通,[1947]1985:26)。我们注意到,费孝通对西方“个人主义”的判断与西方学者对其所做的自我检讨相当一致(马塞勒等,[1985]1988)。

那么,中国人何以将“己”作为一切价值判断的中心?如果我们将其解释为中国人比西方人有着更强的经济理性或经济冲动,那肯定是肤浅之见。较好的解释是,儒家文化赋予了个人在建立和谐的世俗秩序中的中心地位。儒家哲学有“为仁由己”之说,个人被赋予了很大的自主性。但是,在儒家社会理论中,个人又不是孤立的、独立的实体,个人被界定为群体性的或人际关系的存在(金耀基,2002)。的确,中国人是在其所处的关系网络中自主地行动的。费孝通指出,中国人的人际关系网络犹如“一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”。而“每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心”(费孝通,[1947]1985:23)。个人不仅处于他的关系网络的中心,而且他可以根据自己的需要和社会影响建构和利用该关系网络(尤其是各种非自然的关系)。

由此,我们可将中国人的自我主义视为一种儒家文化的建构。自我主义的行动也可由此归纳为以下三个特征:①自我是一个有着很大自主性的行动主体。儒家伦理与米德(G. H. Mead)主张个体为一个积极的、有反思能力的自我的观点不谋而合;②自我处于其社会关系网络的中心。无论何时何地,或无论时空条件如何变化,自我永远处于关系网的中心;③自我有着充分的经济动力或经济理性去建构和利用他的关系网络。这可能是自我主义行动的最为突显的特征。

然而,不能由此将自我主义行动简单等同于经济理性主义行动。在正统经济学中,“经济理性主义”乃是一种个体追求自我利益最大化的假设。它的“外生性”(被视为“给定的”)和不受限定性,决定了该假设条件下的行动的非现实性。比较之下,自我主义行动是一种更具现实性的“理论建构”:它假设“自我主义”是“内生的”,即其不仅是一种文化的建构,而且受其特定的社会关系的制约。在现实世界里,自我并非孤立的、“原子化决策”的个人,自我始终是与他人相对的,自我不能离开与他人的互动、交往而存在。自我主义行动也只有在自我与他人交互关系的条件和制约下,才能得以真实的展开。

在与他人的交互关系中,自我主义行动会受到双重理性的驱动与约束。一方面,受自我之自主性及其所处网络之中心性的制约,自我主义行动会为自我内在的“经济理性”(economic rationality)所驱动,它将引导着自我以建构和利用其关系网络的方式实现自己的经济与社会目的;另一方面,受交互关系中的既有规范,也即儒家处理人际关系的道德准则的制约。自我主义行动又会为内在化于自我的“关系理性”(relational rationality)所约束,它将促使自我将关系网络的建构和维护视为一种社会责任和义务,同时,它也将使自我按照儒家处理人际关系的道德准则,即所谓“人伦”来处置与其关系亲疏远近不同的人。

“关系理性”由此构成为自我主义行动中的一种内在的社会限定。那么,究竟何为中国人的“关系理性”?中国人讲究“关系”是毫无疑义的。梁漱溟([1949]1987)曾在中西比较的基础上,认定中国社会既非个人本位的,也非社会本位的,而是关系本位的。金耀基(2002:96)亦肯定“在儒家系统中,人是一种关系的存在”。虽然,在儒家经典中,并无“关系”一词,有的只是“伦”这个词。费孝通([1947]1985:25)曾将“伦”解释为“从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序”。这意味着,在中国,个人不仅生活于由推己及人所形成的关系网络中,而且个人之间的社会关系并非是平等的,而是有着亲疏远近的等差次序的。个人应按照“人伦”之标准区分对待等差关系中的不同的人。这样,中国人的“关系”也就基本上成为一种“特殊主义的纽带”(particularistic ties)。帕森斯(T. Parsons,[1937]2003:616)在谈到儒家伦理的性质时曾写道:

它在伦理上认可的是个人对于特定个人的私人关系——并且在伦理上强调的只是这些关系。为儒家伦理所接受和认可的整个中国的社会结构,是一个突出的“特殊主义”的关系结构。

讨论显示,中国传统文化对于塑造中国人之关系特质,即特殊主义关系运作标准有着重要的作用。6不过,这一关系特质仅仅构成了中国人关系理性的“实质”方面。对于关系理性之“形式”方面的研究相对滞后。可贵的是林南(Lin,2001)近年来对其进行了开拓性的探讨。在一篇工作论文中,他(林南,2003)概述了关系理性作为“理解和解释交换行为的另一种理论图式”的形式意义。

林南认为,建立具有东方特色的关系理性图式能够实现“扩展并超越西方的公认理论(received theory)”的目的。他的观点是,交易理性和关系理性是普遍存在的,它们共同构成了交换行为的动力及其理性选择的基础。交换行为有两个基本要素,即行动者之间的关系以及由这种关系引起的资源交易。交易理性驱使人们计算资源交易的得失;关系理性则驱使人们计算发展关系的得失。他认为,两种理性不是相互排斥的,而是相互补充和相互促进的。在理想状态下,一个特定的关系既能带来交易收益(即作为经济资本的财富),又能带来关系收益(即作为社会资本的声望或承认)。不过,这两种理性也存在着潜在的冲突。交易理性追求交易的最大利润,必要时甚至不惜中断特定的关系;关系理性则注重维持和促进关系,即使交易没能获得最大的利润。

林南意在把关系理性从作为公认理论的交易理性(即经济理性)中独立出来,以使其成为理解和解释交换行为的另一种理论图式。但是,在笔者看来,他为了突出关系理性中的“形式理性”,而不得不贬低甚至忽略了关系理性中的“实质理性”。如此,他虽然承认关系理性有“注重维持和促进关系”的独特目的,但却将这一目的的获致与否置于个人“计算发展关系之得失”的考量之下。这意味着关系理性受制于交易理性,关系理性从属于或可还原于交易理性。这样,关系理性概念虽然获得了与作为“公认理论”的交易理性的关联,但却也使其失去了“自立”,并且,使其可能在定义行动者时陷入“不充分社会化”(under-socialized)或过度“个人主义”的困境:既可能忽视文化背景在塑造关系理性方面的作用,也可能引致关系理性概念与关系之本土研究的脱节。

因此,最好是将本土研究与为“扩展并超越公认理论”的研究结合起来。应当说明,“关系理性”一词,无论在儒家经典还是在中国人日常生活中,都是找不到的。它只是学者们用来尽可能真实地概括人们尤其是中国人对待关系的基本态度的一个概念工具。在真实世界里,中国人对待关系的态度是极其复杂和富有弹性的。因此,较好的做法是将关系理性视为一种中间型行动理性,也即介于价值理性与工具理性之间的一种混合型理性。关系理性既有工具理性的一面,也有价值理性的一面。其工具理性与上述中国人的自我主义的行动特质相关,即所谓自我有充分的经济理性去建构和利用他的关系网络,这是中国人注重与他人建构和发展关系的工具理性的根源;另一方面,中国人的关系偏好又为儒家文化所塑造,儒家的“人伦”哲学不仅强调了维持和促进关系作为一种社会义务和道德实践的重要性,而且也指明了角色关系中的“等差秩序”,而这正是中国人关系理性中价值理性的来源。

由此,我们可以将中国情境中的关系理性,或中国人对待关系的态度概括为三个基本特征:①视关系的建构和维护为自我实现经济与社会目的的工具,由此,经济理性驱动着人们去计算发展关系的得失以及选择建立关系的策略。②视关系的维护和促进为自我的义务和责任,由此,人们可能会甘愿牺牲个人的利益以保全关系或增进关系中的群体利益。③以特殊主义的原则运作其关系网络,也就是说,人们会视一个人是否与己有关系以及其所处自己关系网中的位置,而给予其不同的对待。总之,儒家文化中的中国人可以说都是出色的“关系网络的设计师”(金耀基,2002:97)。中国人在日常生活中都善于运用关系理性来与他人开展交互关系的行动。

在对“自我主义”和“关系理性”做出上述解释之后,我们便有了更具体地认知自我行动这一概念的可能。自我行动并非是个人行动,虽然自我行动有着与个人行动类似的自主性和经济理性,但是,自我行动在本质上是一种与他人交互关系的行动。这意味着,自我行动不仅会导向关系行动(即建构和维护关系的行动),而且还会受到富有中国特色的关系理性,即超越经济理性的关系运作规范的约束。

五、自我行动的逻辑:过程与后果提出自我行动的概念,其直接目的是为了有助于解释本文开始提出的问题,即中国的单位组织何以缺乏有组织的变革制度的集体行动。其间接和更主要的目的,则是以此深入理解中国单位组织的真实的社会建构。

单位组织作为代理实施机构,乃是“计划的交易秩序”的一个重要组成部分(汪和建,1999)。问题是,既然单位组织被实践证明并不能从根本上满足权利转让者(广大职工)的利益,那么,为什么没有发生纠正或变革制度的有组织的集体行动呢?

有两种可能的解释:一种是所谓“极权主义的”解释。它假定国家政治行政手段有效地控制了基层单位中的有组织的抗议活动(华尔德,[1986]1996:2)。这种解释说服力不强,因为它显然忽视或低估了单位组织中行动者的自主性及其在重构制度中的力量;另一种是所谓“理性选择的”解释。它假定在一个具有共同利益的个人所组成的集团中,某个人的个人活动会使整个集团状况得到改善。但是,如果集团收益是公共性的,即集团中的每一个成员都能共同且均等分享它,而不管他是否为之付出了代价,那么,这种公共性质将促使集团中的每个成员努力采取“搭便车”的策略,即让自己以不付代价或少付代价的方式获得对公共利益的享有。结果,每个人都不会为集团的共同利益采取行动(奥尔森,[1965]1995)。这的确是一个解释集体行动困境的简洁的模型。但正如一些西方学者所质疑的,它可能是“一匹特洛伊木马”,因为它关于人的理性及原子化决策的假设是不恰当的,它将导致人们对某些影响集体行动的因素(如价值观和社会网络)的忽视(莫里斯,谬勒,[1992]2002)。而按照笔者的判断,它更主要是一种基于西方“个人行动的逻辑”7的集体行动理论,这就决定了它不可能有效解释那种基于中国人“自我行动的逻辑”的集体行动的缺失或不足的问题。

因此,我们要从自我行动的概念和逻辑出发,解释中国单位组织中集体行动缺失或不足。笔者的中心论点是:自我行动的逻辑是导致中国单位组织中集体行动缺失或不足的根本原因。如上所述,自我主义和关系理性是自我行动的动力和约束。自我行动诱致人们采取的是非正式的关系行动(包括关系交易)。关系行动,意指一切建构和维护关系的行动。其所包括的关系交易则是指那种可产生上下间庇护依赖关系的互惠交易行动。依附性的“关系交易”与建立在个人平等和合意基础上的“契约交易”形成明显的对照。关系行动引致的是小集团或派系行动,而非协调一致的集体行动。

图 1描述了从自我行动到关系行动再到小集团行动的逻辑过程。自我行动引致关系行动,是由它们之间的“亲和性”(affinity)关系决定的。自我是自主的,且处于其关系网络的中心。用格兰诺维特(Mark Granovetter,1985)的术语来说,自我是“嵌入”(embedded)于社会关系网络的。自我无论是要实现其经济目的(获取财富)还是实现其社会目的(获得声望或承认),都必须采取与其关系中人开展交互关系的行动。离开与其关系伙伴的互惠交易,自我目的难以实现,即使(在其他条件下)实现了,也会自觉“锦衣夜行”毫无意义。“自我主义”塑造了中国人特有的关系情结,即视关系行动为实现自我目的所不可或缺的条件或捷径。另一方面,儒家伦理又为中国人确定了特殊的“关系理性”的态度。儒家最考究的问题是如何在以人为中心的世界里建立和谐的世俗秩序。它的理想方案是以个人为中心建立和维护差序性人伦关系。儒家型塑了中国人所特有的视维护差序性人际关系为其社会责任和义务的(价值)理性态度。中国人对关系的偏爱及其以特殊主义原则对待不同关系之人的态度,已形成为一种根深蒂固的“关系文化”,它渗透在了中国人的思维和日常生活中。在这种文化的影响下,中国人的自我行动最易引致的就是关系行动,而非超关系的集体行动。

|

图 1 自我行动的逻辑:从自我行动到小集团行动 |

华尔德上述的“新传统主义”研究,可谓中国人自我行动引致关系行动的绝好例证。其研究显示,在单位制工厂中,面对基本无效的政治-经济依附制度,全体成员并没有采取协调一致的反制度的集体行动。无论是领导还是普通工人,他们的反应无一不是“权宜之计”地采取某种关系行动以追求其自我利益。

领导拥有正式制度所赋予的资源控制和分配的特权,运用其特权可以给他们带来额外的收益。一般而言,权力的运用有两种基本方式,即普遍主义方式和特殊主义方式。普遍主义运用方式虽有合法性,但却难以给自己带来额外收益;特殊主义运用方式虽能给自己带来额外收益,但却不具有合法性。在此情境下,具有中国“关系文化”特色的做法就是在正式制度的名义下通过关系行动,即通过建立个人的施恩回报关系网来合法性地谋求自我利益。在单位中,在领导与积极分子之间建立的兼具正式与非正式因素的庇护依赖关系,正是领导们采取关系行动,且发展出了富有中国特色的“有原则的特殊主义制度”的结果。

与领导进行依附性的关系交易,也是积极分子采取的对己有利的策略行动。寻求领导的赏识、信任和庇护不免要付出时间、精力及其他各种心理压力的代价,但是最终他们还是能得到不错的回报。其他普通工人由于承担不了当积极分子的代价,或者由于不具备某些条件,因而会选择另一种非正式的关系行动,即通过拉关系、攀人情(华尔德所谓的建立“实用性私人关系”)来谋求掌权者的特殊恩惠或照顾。这是一种在政治上非法,而在关系文化中合理,且在实践中行之有效的方法。最后,即使是那些资历最浅、最无“路子”的工人,也会受到其所属的师徒关系网的照顾和保护。当然,非积极分子还可能采用诸多消极的方法,如看人说话、用各种口实逃避政治学习、偷懒等来应付那些不情愿的政治或其他活动。但是,毫无疑问,这些做法基本上都是以自我利益为导向的自我-关系行动,而非指向全体职工之共同利益的集体行动。

以自我利益为导向的关系行动,构成了中国单位组织中一种真实的社会建构。然而这种以关系行动为特征的真实的社会建构所造成的显现的和潜在的后果是什么呢?笔者认为那就是中国单位组织中变革制度的集体行动的缺失或不足,而其间接和潜在的后果则是中国“缝隙经济”的发展以及以国家为主导的渐进式改革。

正如图 1所显示的,关系行动导向的不是集体行动(以虚线箭头表示),而是小集团或派系行动。在此,我们将集体行动(collective action)定义为是一种在一个集体或团体范围内,全体成员为了共同利益且通过某种“普遍主义的纽带”而发动的行动。而小集团(subgroup)或派系(clique)行动则是指在一个集体或团体内部,少数成员为了特殊利益且通过“特殊主义的纽带”而发动的行动。简单地说,集体行动以普遍主义纽带为基础;小集团或派系行动则以特殊主义纽带为基础。以自我为中心开展的关系行动,只能走向以特殊主义纽带为基础的小集团或派系行动。

例如,在华尔德所研究的单位制工厂中,无论是在领导与积极分子之间建立的施恩回报关系网,还是由普通工人建构的“实用性私人关系”和师徒情感网,都可能形成彼此分离或相互纠缠的小集团或派系。华尔德([1986]1996:198)通过对一位工程师的采访描述了派别或小集团的功能:

派性是工厂里的常态。……一个人实际上的权力要看他的这类关系。有一位从别处调到我们厂里来的副厂长说话没有人听,因为他在这里没有关系。他用了很长时间来建立这种关系,之后人们才会听他的指挥。友谊能推动人们去接受他的命令,也就是人们用听从的方式来帮朋友的忙。这被称作某个人的“班子”,或是非正式的朋友圈。如果圈内的人需要,比起执行圈外人的要求来,人们的动作会更快。

华尔德更为注重的是单位中制度性的上下间的施恩回报体系,因此他并没有着意分析中国环境中的派别或小集团。然而,从本文建立的自我行动的角度看,小集团或派系行动在单位组织以及其他组织中的盛行,无疑反映了中国人惯于开展以特殊主义为纽带的关系行动的事实。8由于小集团或派系行动以实现其特殊利益为目的,因此它们之间极易发生“拉山头”、“争资源”、“争利益”的斗争。派系之间和平共处已是不易,更何况要形成协调一致的集体行动。

单位中,较“纯洁”的小集团当属师徒关系网,这种关系网基本上是建立在师徒感情基础上的。处于中心地位的老师傅往往享有很高的独立性和道德上的权威,然而,他们却难以成为促进网络间联盟从而推进某种有组织的集体行动的力量。因为,老师傅同样是关系行动者,他一方面要接受或谋求与车间领导的“合作”;另一方面,又要为争取或保护徒弟们的利益而与领导抗争,或者与发生冲突的其他小集团交涉。老师傅也惯于寻求对己有利的关系行动,譬如利用休息日去农村帮助村民建立或发展乡村工厂。1970~1980年代苏南农村的乡村工业,便是在许多上海“老师傅”的非制度性关系行动中得以建立并获得迅猛发展的。

由此,我们看到了以自我利益为导向的关系行动所带来的一个间接和潜在的后果,即中国“隙缝经济”的发展。“隙缝经济”,顾名思义,是指一种生存和发展于正式经济制度和结构之外的经济形式。德国中国研究专家何梦笔(Carsten Herrmann-Pillath)曾将华人文化圈内经济发展的实质定义为“隙缝经济”。他不但发现海外华人经济是在其所在国或地区正式经济结构的缝隙内成长的,而且他还发现中国的乡村工业是在国家的经济体制之外迅速发展的。

如果把隙缝经济的观点推广到中国,我们可以发现,在中国经济增长最迅速的部门——乡村工业内,也存在类似的情形。乡村工业活跃于现有的国家体制之外,其能量来源于特定的专业化发展。一方面,正式经济体制内的管理制度,如有关劳动条件亦即劳动要素成本的规定,几乎都不涉及到乡村工业;另一方面,许多乡村企业与国家企业建立了某种互利协作关系。从国家企业利益出发,把技术和其他重要原材料用于正式体系之外,即提供给乡村企业,可能对自己更有好处。同时,在中国各地区之间,商品的运输成本很高,由于许多市场被计划经济下的国有部门长期忽视等原因,中国经济内存在着大量空隙,这就给乡村企业提供了生存的天地。(何梦笔,1996:8-9)

何梦笔的洞察力令人敬佩。不过,如果把这样的描述置于对中国人自我行动逻辑的分析基础之上,则会更有说明力。实际上,依照中国人的自我行动的逻辑,人们对无效的正式制度的反应,首先并不是去组织某种反制度的集体行动,而是会采取某种权宜性的关系行动,以最小成本谋求改善自己的处境或增进自己的利益。以关系行动的方式绕过制度或重建一种适宜的非正式制度,成为中国人谋求生存与发展的独特样式。乡村工业的发展只是这种独特发展样式的一个缩影。乡村农民并不奢求国家计划经济体制的改变,城市工人也不指望国营工厂制度的革新,但是他们却能通过关系行动进行一种非正式制度创新的“合谋”:农民在计划经济的隙缝中寻找市场和机会;工人(“老师傅”)则将国营企业中的技术、信息以及其他紧缺资源偷偷地转移到乡村。借助互惠互利的关系行动,双方在正式经济结构之外共同培育了一种非正式的“隙缝经济”。当“隙缝经济”既成事实并快速成长为一支重要的经济力量时,它才被正式制度所承认。当然,这并不意味着,这些“隙缝经济”能够直接促动正式制度和组织的改革。

正因为如此,便产生了本文所谓关系行动所带来的另一个间接的和潜在的后果,即中国只能走以国家为主导的渐进式改革之路。实际上,已有许多学者发现并解释了这样一个事实,即包括中国在内的亚太地区的许多国家(或地区),采取的都是“国家(或地区)主导型的现代化”(同上)。本文并不完全反对这样一种观点,即将国家(或地区)主导型现代化解释为儒家文化圈所特有的所谓“强政府-弱社会”的结果,但需要提出的是,有关儒家文化圈的解释,最好与本文提出的中国人自我行动的逻辑结合起来。

笔者的看法是,中国走以国家为主导的渐进式改革之路,其根源正是中国单位组织中普遍存在的关系行动。上述研究已显示,在单位内部,关系行动引致的是以谋取私利为目标的小集团或派系行动;而在单位外部,关系行动导致的是职工与乡村企业的个人关系网的建立以及国有资源的不断流失。这些都决定了中国单位组织内变革制度的集体行动的缺失或不足,从而也决定了在单位组织内部产生自下而上改革的不可能性。9在这种情况下,为改善国有企业和其他单位组织在实现国家目标中的效能,国家必须承担起改革单位组织的任务。

在改革进程中,人们发现,在单位组织中,许多人非但不愿摆脱长久以来单位制度给个人带来的束缚,反而表现出对单位制度的种种依恋。其原因是,与那些改革后的增量经济部门(如私营企业、三资企业等)相比,单位组织在诸如就业稳定、社会保障健全、政治经济较为平等,甚至工作轻松、悠闲等方面的优势开始逐步显现。在比较利益的驱动下,自觉处于“被改革”地位的普通职工,更多的是设法保卫单位而回避参与改革单位。为此,他们可能发动种种关系行动以增加其群体性的阻止改革的力量,或者是由此增加其与改革者(或其代理人)讨价还价的筹码。而为实现改革的另一项国家目标即社会稳定(加上社会保障体系建构的限制),国家也只能对单位组织实行渐进式的改革策略。而这大概正是改革至今,中国的单位组织仍然得以维续的根本原因。

六、结论本文旨在阐明自我行动逻辑下中国单位组织的真实的社会建构。这一研究深受华尔德有关“新传统主义”权力结构的研究之影响。在笔者看来,他对中国国营工厂中权力运作和制度变异的细致而精确的描述,重现的正是一幅中国单位组织的真实的社会建构的图景。不过,他的视角及结论仍然偏向国家。他认为,在根本上是中国共产党所特有的政治-经济组织形式的引进,造成了单位制工厂中的诸多“新传统主义”现象的产生。本文的观点有所不同。在笔者看来,无论是华尔德所谓的“新传统主义”的产生,还是笔者所谓的中国单位组织真实的社会建构,都是建立在中国人自我行动的逻辑基础上的。这意味着,我们将研究的重点从国家转向了个体,并且试图为这种研究建立一种具有中国特色的更为坚实的行动理论的基础。

笔者的观点是,中国人并非是个人行动者而是自我行动者。中国人的自我行动受自我主义和关系理性的驱动和约束。自我行动→关系行动→小集团或派系行动,构成了中国人自我行动的逻辑进程(或曰“路线图”)。透过这一路线图,我们能更好地解释中国单位组织中何以难以产生变革制度的集体行动,以及其何以能够维续等诸多问题,由此也能更深入地理解中国单位组织的真实的社会建构。

中国人自我行动的逻辑,是一种特殊的行动理论。它既转变了华尔德视中国传统文化与中国单位组织中的“新传统主义”建构无涉的观点,也修正了林南在关系理性研究中过于偏向作为西方公认理论的交易理性的做法。作为一种本土化的理论建构,其理论合法性及其研究的适当性,是与其假定本土文化对中国人的观念和行动存在着普遍而持续的影响分不开的。

由此,我们相信,中国人自我行动的逻辑,可能成为解释中国其他经验问题的一种较为普适的行动理论。当然,这需要某种灵活的运用和具体的情境分析。自我行动的逻辑图式仅仅表明,自我行动者在自我主义和关系理性的驱动及约束下,最有可能做出关系行动的选择。而在某些情境下,自我行动者可能会有意识地采取诸如“关系回避”、“关系退出”等非关系行动的策略。我们可以将诸多“非关系行动”策略视为关系行动策略的一种特殊样式。这样,非关系行动便能够在自我行动的逻辑图式中得到灵活的解释。总之,非关系行动只是从自我行动中引伸出来的一种特殊的关系行动,它本身并不是个人行动,因而,它不可能进入西方人的个人行动的逻辑,并在该逻辑图式中得到有效解释。

在中国,难有建立在个人行动逻辑基础上的集体行动,但却可能发生以小集团行动为基础的特殊的集体行动,即笔者所谓的“群际联盟行动”。因为,由关系行动所导致的小集团行动,从社会学角度来说,只能是一种以特殊主义纽带为基础的群体行动。犹如破碎的泥巴,要使之成团,就必须对其施加某种外部条件和力量。要使群体达到某种联系和联盟,从而产生某种超群体的行动即群际联盟行动,就必须使之满足如下条件:即诸群体共同受到了某种来自外部的足以威胁其生存的挑战,且没有哪一群体能够单独寻求到应付或改善这种挑战的方法和途径。群际联盟行动关涉诸多经验现象的解释。例如,建国前,国共两党两次统一战线是如何建立的?改革前,安徽省凤阳县小岗村农民是如何达成包产到户的协议的?改革后,诸多城市发生的工人“反改革”、“保单位”的抗议行动究竟是怎样形成的?笔者相信,通过灵活运用,中国人自我行动的逻辑是可以用来解释诸多具有中国特色的集体行动或社会运动的。

1 “有知论”将计划经济的基础归咎于人类(尤其是统治精英们)的有知论及其引致的所谓“建构的理性主义”(哈耶克, 1997, [1948]1989)。该解释指出了计划经济设计在人类知识观上的根源,但却忽视了计划经济是一种由统治者和民众互动参与的社会实践。

2 华尔德在《共产党社会的新传统主义》第8章中总结了“新传统主义”理论对于其他四个方面研究的影响,它们分别是:共产党社会的社会结构;共产党国家的社会稳定与合法性;现代工业权力结构的各种类型以及共产党社会的演进。

3 《共产党社会的新传统主义》曾荣获1987年美国社会学会的杰出学术成果奖,以及1988年美国亚洲研究学会的列文森奖。

4 事实上,正是这一判断引导着华尔德自1990年代以来对中国再分配经济中的产权与分层以及地方政府如何作为厂商参与市场和进行权力运作展开研究(Walder,1992;1995)。

5 又如对该理论假定历史文化因素的作用可以不计,以及假设单位制建立在国家强制的基础之上等进行修正或否弃。

6 华尔德显然不同意这样的观点。他认为,“关系”(relationship or connection)“指的是人们的社会联系”,“它的含义是实用性的目标和个人感情混杂在一起的一种交换性关系”。中国的guanxi(“关系”)与俄罗斯的blat以及海地的pratik一样,指的都是这种实用性私人关系,因而并非是其独特文化的产物。华尔德的这一观点是其拒绝用历史文化观解释中国单位组织中的“新传统”现象之产生的结果。拒绝历史文化的解释,有利于凸现其新制度主义分析,但也限制了其对中国人的自我行动的逻辑的认知。

7 与中国人“自我行动的逻辑”相比,西方人的“个人行动的逻辑”主要表现为一种从“个人行动”到“契约行动”,再到“集体行动”的逻辑进程。个人行动建立在“个人主义”和“经济理性”基础之上。个人行动易于导向“平等”、“合意”的契约行动。透过契约行动更易结成目标一致的和具有普遍主义纽带的集团。在这样的(尤其是小型)集团中,只要设计出奥尔森所谓的用于克服搭便车的“选择性激励”的条件,便不难解决集体行动的困境问题。

8 李猛、周飞舟和李康(1996)曾对中国单位组织中的派系结构及其功能做了精到的分析。不过,他们并未进一步讨论其派系结构形成的原因及其可能的行动逻辑。

9 当然,阻碍国营企业职工进行自下而上改革的还有一个重要因素,即国有产权。国营企业职工只拥有国有资产的终极所有权,而并不拥有对这些资产的实际处置权,因而,任何未经授权的自发的改革都是困难的(比较来看,农民之所以能够进行自下而上的包产到户的改革,正是因为他们掌握着土地的实际处置权,而国家仅仅拥有法律意义上的终极所有权)。不过,本文并不认为产权是构成自我行动或关系行动的一个内在因素。

奥尔森.[1965]1995.集体行动的逻辑[M].陈郁等, 译.上海三联书店暨上海人民出版社.

|

费孝通.[1947]1985.乡土中国[M].北京: 三联书店.

|

哈耶克.[1944]1997.通往奴役之路[M].王明毅, 冯兴元等, 译.中国社会科学出版社.

|

——.[1948]1989.个人主义与经济秩序[M].贾湛, 文跃然, 等, 译.北京经济学院出版社.

|

何梦笔.1996.网络、文化与华人社会经济行为方式[M].山西经济出版社.

|

华尔德.[1986]1996.共产党社会的新传统主义: 中国工业中的工作环境和权力结构[M].龚小夏, 译.牛津大学出版社.

|

金耀基.2002.关系和网络的建构: 一个社会学的诠释[G]//金耀基自选集.上海教育出版社.

|

李猛, 周飞舟, 李康.1996.单位: 制度化组织的内部机制[J]//中国社会科学季刊(香港).秋季卷(16).

|

梁漱溟.[1949]1987.中国文化要义[M].学林出版社.

|

林南.2003.中国研究如何为社会学理论做贡献[G]//王咏, 译.南京大学社会学系百年校庆国际研讨会工作论文.

|

马塞勒, 等.[1985]1988.文化与自我: 东西方人的透视[M].任鹰, 等, 译.浙江人民出版社.

|

莫里斯, 谬勒, 主编.[1992]2002.社会运动理论的前沿领域[M].刘能, 译.北京大学出版社.

|

诺斯.[1990]1994.制度、制度变迁与经济成就[M].刘瑞华, 译.时报文化.

|

——.1995.制度变迁理论纲要——在北京大学中国经济研究中心成立大会上的讲演[G]//北京大学中国经济研究中心编.经济学与中国经济改革.上海人民出版社.

|

帕森斯.[1937]2003.社会行动的结构[M].张明德等, 译.译林出版社.

|

汪和建.1999.迈向中国的新经济社会学: 交易秩序的结构研究[M].北京: 中央编译出版社.

|

韦伯.[1922]1997.经济与社会(上卷)[M].林荣远, 译.商务印书馆.

|

赵文词.1999.五代美国社会学者对中国国家与社会关系的研究[G]//涂肇庆, 林益民, 主编.改革开放与中国社会: 西方社会学文献述评.牛津大学出版社.

|

周雪光.1999.西方社会学关于中国组织制度变迁研究状况述评[G]//涂肇庆, 林益民, 主编.改革开放与中国社会: 西方社会学文献述评.牛津大学出版社.

|

Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.

|

Bian, Yanjie. 1997. "Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China." American Sociological Review (62). http://www.researchgate.net/publication/234021344_Bringing_Strong_Ties_Back_in_Indirect_Ties_Network_Bridges_and_Job_Searches_in_China

|

Granovetter, Mark. 1985. "Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness. " American Journal of Sociology (91).

|

Guthrie, Douglas. 1998." The Declining Significance of Guanxi in China's Economic Transition. " China Quarterly (154). http://www.researchgate.net/publication/231746919_The_Declining_Significance_of_Guanxi_in_China

|

Kennedy, Scott. 1997. "The Stone Group: State Client or Market Pathbreaker? " China Quarterly (152). http://www.researchgate.net/publication/231829669_The_Stone_Group_State_Client_or_Market_Pathbreaker

|

Lin, Nan. 2001, Social Capital: A Theory of Structure and Action, London and New York: Cambridge University Press.

|

Wank, David L. 1995. "Bureaucratic Patronage and Private Business: Changing Networks of Power in Urban China." In Andrew Walder (ed.). The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary. Berkeley, CA: University of California Press.

|

2006, Vol. 26

2006, Vol. 26