夫妻间的暴力冲突1本身是不合规范的,因为它与伴侣间应当相互尊重、相互关爱的婚姻宗旨相违背。其实,还有其他原因使得对夫妻间的暴力冲突的研究有着理论和实际的意义。首先,夫妻间的暴力冲突会导致男女双方对婚姻的评价的负面影响,并严重降低他们对婚姻的满足程度。在某些情况下,夫妻间的暴力冲突往往会直接或间接转化成婚姻解体的导火索。其次,暴力冲突会给夫妻——特别是女方——的身体和精神带来一系列短期和长期的负面影响。在极端的情况中,恶性暴力冲突中的受害者甚至会负伤。简言之,夫妻间的暴力冲突极大地降低婚姻及个人生活水平。

1 在术语上,伴侣间暴力、婚内夫妻间暴力以及家庭暴力均见诸于文献当中。在大多数情况下,这些术语是可以相互交换使用的。从更加细微的区别上来讲,家庭暴力逐渐转化成对于虐妻的代称;伴侣间暴力则泛指有着亲密关系的男女间的暴力冲突并更多地见之于关于西方社会的研究;婚内夫妻间暴力是指婚姻双方间的暴力冲突。在现有的文献中包含以上所有称谓的研究。由于本文所采用的数据是已婚夫妻间的暴力情况——包括男对女和女对男,所以夫妻间的暴力冲突是一个更准确的术语。在很多情况中,本文混合使用这几种术语。当然,我们会从后面的分析结果中发现,男对女暴力的发生率更高,其危害也更大。

在过去三十多年以来,家庭暴力逐渐受到了公众的注意,社会科学工作者把家庭暴力当作一个严肃的社会问题加以研究,并推出了大量的研究成果。这些成果有助于我们了解家庭暴力产生的原因以及制定相应的公共政策。但这些理论和实践研究大多形成于西方国家的环境下。通过对一个具有全国代表性的数据的深入分析,本文旨在从中国的实际情况来评论这些理论。本文所关注的问题是:在中国的城市中,夫妻间暴力行为的发生频率究竟有多高,其决定因素是哪些,这些因素和现存的理论是否一致?同时,本文还要讨论这样的暴力行为对个人健康所产生的后果。

一、文献述评 (一) 五个理论框架家庭暴力的研究领域充满了各种争论(Gelles & Loske,1993)。对家庭暴力的性质和起因,并非所有研究都得出相同的结论。其中一个重要原因是因为不同学科和流派的研究者从各自角度或使用不同的资料来源来研究家庭暴力。同时,他们也许有着不同的目标。面对繁多的理论,本文无意一一列举,而是将它们分别划归到五个不同的理论框架中。本小节着重讨论有关家庭暴力的五个理论框架,并给出评论。

1. 心理学方法心理学家是研究家庭暴力的先驱之一。对家庭暴力的早期心理学解释通常强调心理学和精神病学意义上的因素。比如,斯奈尔(Snell)等曾断言虐妻现象与女性的受虐心理有关(Gelles & Straus,1988)。随后的心理学研究证实了这仅仅是无稽之谈。但是,心理学研究继承了关注个人心理特征、保护机制乃至心理变态等问题的传统。这一研究传统认为,家庭暴力是一种不正常的行为,施暴者通常伴有人格错乱或是精神失常。酗酒者也可以归于此类(Gelles,1993)。在近期的心理学研究中,对施暴者心理病态特征的重视程度得到了降低。心理学研究者提出施暴者在认知、情感以及行为上的缺陷使得他们无法控制自己的暴力行为。另外,有些学者则致力于对施暴者多维特征的综合,而对他们的心理特征进行分类。雅各布逊和加特曼(Jacobson & Gottman,1998)把施暴者分为“激怒的公牛(pit-bull)”和“冷血的眼镜蛇(cobra)”。前者在暴力冲突中生理状况会随实际情况变化——如心跳加速;而后者往往在暴力冲突中表现出格外的镇静。

心理学研究的结论一般建立在对诊所病员的观察或心理学诊断。这种诊断和分类的主要目的是为了下一阶段的个体治疗。所以,心理学对家庭暴力的研究并不包含社会因素。

2. 社会生物学方法在家庭暴力的研究中,社会生物学的方法强调配偶间的嫉妒心理。进化心理学(evolutionary psychology)从达尔文的自然选择观出发,认为男女都在进化的过程中习得各种心理策略以有利于传递自己的基因。由于男女对其后代的投入(资源和精力)不同,他们在进化的过程中发展出了不同的心理策略以保证自己的基因得以顺利延续。男性的潜在威胁在于其配偶不忠的可能,而女性所担心的则是其配偶物资资源可能的流失。作为一种强烈的情感,嫉妒心理成为感受潜在的背叛的习得性策略(Buss, 1994, 2000)。这种策略同时也能激发保护性对策以降低失去配偶的可能。另一方面,这种保护性手段经常无法得以自我抑制而失控,在这种情况下,暴力往往会作为最后的手段进入配偶间的互动中。进化心理学者认为男性嫉妒是家庭暴力中最常见的起因(Smuts,1992;Buss,2000)。另一些学者则进一步强调男性暴力是一种限制女性自由并防止其潜在越轨的控制性手段(Daly & Wilson,1996)。

这一理论认为配偶间的暴力冲突——特别是男对女的暴力——是一种习得性策略。其最终目的是为了传递基因。如果这种策略是人类在漫长的进化过程中形成的生物性特征,那么社会生物学描绘了一个夫妻间暴力是无可避免的悲观情景。但这一方法下的已有的实证研究主要是以年轻的大学生为对象的学院式心理学试验,而使之运用于普通人群的研究还很少见。

3. 社会结构的视角这一类理论认为,家庭暴力在社会上的分布并不是均匀的。年轻、教育低以及收入低的家庭更容易为家庭暴力所困扰(Allen & Straus 1980;Gelles & Straus,1988)。其中能够解释以上非均匀分布的一种机制理论认为,这是由于这些家庭承受着更多的社会压力。社会压力越大,家庭暴力发生的可能性就越大。除了社会压力以外,低阶层家庭由于缺乏资源以有效地化解压力也是家庭暴力较易发生的原因之一。换言之,家庭所处在社会结构中的位置决定了其经历家庭暴力的可能性。请注意,家庭暴力在这里包括夫妻间的暴力冲突以及其他家庭成员间的暴力冲突。实际研究发现了一些与此理论相吻合的证据。

在这一理论的背后有一个明显的抑郁反应模型的假设。不足的社会经济资源无法排解紧张的社会压力,而家庭暴力成为了内部压力和沮丧的表现形式。在这种意义上,这一理论扩展了心理学模型。不同之处在于,社会结构的方法指明了一系列心理失衡的社会因素(例如低收入等)。另外,这一理论所讨论的夫妻间的暴力冲突仅仅局限于家庭而忽略了社会范围内男女间的冲突,并被等同于家庭内其他形式的暴力行为(如对孩子)。

4. 社会关系的视角社会关系视角(又称资源理论)强调夫妻关系中讨价还价的过程。与社会结构视角注重家庭的绝对资源不同,此视角认为夫妻间的相对资源对暴力冲突的发生具有更重要的意义。显然,这种观点是建立在家庭社会学中的资源理论上的。资源理论认为,夫妻在家庭决策时的地位是由双方带入夫妻关系中的资源所决定的:资源多的一方在决策时处于有利的控制地位(Blood & Wolf,1960)。根据古德(Goode,1971)的观点,作为一个完整的系统,家庭成员在互动过程中有时会使用武力或是威胁使用武力。资源少的一方在夫妻决策中处于不利地位,因而也更容易借助于武力。因此,当夫妻双方的资源处于相当时,家庭暴力最不容易发生;相反,当夫妻双方的资源相差悬殊时,较弱的一方很容易使用暴力来达到控制对方的目的(Allen & Straus,1980)。需要注意的是,这一视角在理论上并不认为男女在发动暴力行为时有差异。

这一理论强调夫妻间的资源对比来解释家庭暴力的发生。夫妻身份的不一致导致平静关系失衡,从而引发暴力冲突。隐含在这一理论下的假设是一个有关夫妻关系的理想模型,即在资源分布上,夫妻双方起码应该相当。从这个意义上说,这一理论是对择偶理论中的“门当户对”(homogamy)观点在夫妻冲突方面的一种扩展。偏离此理想模式,夫妻间冲突的可能性也就升高。在近来的研究中,学者们逐渐引入文化上的社会常规。在婚姻中,通常是丈夫占据主导地位。当妻子的资源处于优势并与文化规范相抵触时,不满的丈夫会借助于暴力以达到控制家庭决策的过程。简言之,社会关系视角着眼于夫妻间的动态关系。

5. 社会文化的视角社会文化视角(又名女性主义理论)强调男女两种性别在整个社会上的地位差异及其对家庭暴力发生的决定性作用。一般来讲,女性主义学者认为社会中的资源主要由男性控制,而男权文化使得这一资源分配的倾斜得以维系,进而导致男性对女性的控制地位。这种两性间非平等的地位固化成了制度。家庭内夫妻间的不平等也是这种性别差异的缩影。在夫妻关系上,妻子总是处于弱势地位。她们的经济和社会地位都要低一些。因而,丈夫在家庭事务中始终处于决策者的地位。这种关系生成了一种女性很容易成为其丈夫暴力行为的受害者的情境。在这种意义上,家庭暴力是一种维护男性在家庭中控制女性的手段(R. E. Dobash & R. P. Dobash, 1979, 1992)。通过男孩和女孩的不同性别角色的社会化过程,这种男性主导的社会结构得以进一步制度化。很显然,性别的角色规范为丈夫对妻子的暴力行为提供了所谓的法理依据。“结婚证作为殴妻许可证”的比拟正是要揭露那种认为家庭暴力在家务纠纷中合理化的不合理观点。一些女性主义学者拒绝使用“婚内暴力”这一术语。他们认为,女性在根本上是家庭暴力的受害者,她们只会在自我防卫时才可能采用暴力行为(Kurz,1993)。因此,她们更倾向于使用“虐妻”这一术语。

女性主义学者们的观点的可取之处在于,她们提供了从更广泛的社会和历史的情境中来理解家庭内部的家庭暴力的视野。女性主义学者坚持认为,女性受害的近因虽然是她们在夫妻关系中的弱势地位,但家庭暴力有着更根本的文化和制度上的原因。这些因素决定了男性在社会的所有领域——包括家庭内部——占据主导地位。男性暴力不过是父权主义占有和控制的表现而已。简言之,社会文化的视角认为家庭暴力是两性间的一个政治问题,而两性间的权力不均造成了女性作为受害者的局面。

(二) 不同的理论基础以上五种理论框架在很多方面有着巨大差异,有时甚至相互抵触。下面,我们列出它们在三个方面的异同并作出进一步评论。

1. 分析的着眼点不同因为来自于不同的理论传统或是不同的学科,以上理论的研究者有着迥异的分析焦点。由于研究目的也有着差异,学者们在研究家庭暴力的时候也致力于回答不同的问题。社会心理学家关注个人的心理状态以及施暴者的人格特征;一些社会学家认为家庭暴力主要分布于资源匮乏的底层家庭中;另一些社会学家则把夫妻间讨价还价过程中的资源对比当成家庭暴力发生的主要背景;进化心理学论者强调进化选择中形成的嫉妒情绪;女性主义者则坚称社会上的两性政治是家庭暴力产生的主要根源。从以上分析中可以看出,对于家庭暴力起因问题的回答取决于研究者对于社会行为的解释适用于多大的范围的理解。在解释家庭暴力这一社会现象时,以上视角的区别在于他们认为家庭暴力是一个个人问题(心理学视角)、家庭内部问题(社会结构视野)、夫妻互动关系问题(社会关系视角)、性别间的政治问题(女性主义理论),或是人类进化过程中的产物(进化心理学)。由于家庭暴力研究只有较短的历史,不同学科和学术传统间的障碍还难以克服。

也许,这些理论都有值得借鉴的地方,它们都有助于我们对家庭暴力起因的理解。家庭暴力是一个复杂的社会现象,任何一个简单的解释都可能会忽略其它某些方面。我们也不应该用一种理论去替代另一理论。以上理论所提及的所有因素都有可能同时造成或是促成家庭暴力的发生。因此,有学者提议应该致力于整合各种理论(Strauss,1999)。另外一种方法是指明这些不同层次上的因素是怎样在不同的条件下促成家庭暴力的产生的。在实证研究中,有学者(Anderson,1997)提出男性身份在社会中的建立过程在不同的阶层中是不相同的。中产阶级的男性更注重于在经济或是职业上的成功;而底层男性则更强调自己在家庭内的统治地位的维护并以此来建立自己的男性身份。如果这一假设是正确的话,那么底层家庭更容易经受家庭暴力。特别是在妻子比丈夫收入更高的底层家庭中,由于丈夫的强势地位无法在经济意义上获取,他们更有可能借助于暴力。这一结论和资源理论是一致的。同时,它也与进化心理学所说的男性更多地依靠其物资资源来吸引其配偶相一致。当这样的男性认识到他们所拥有的物资资源不足于维持其配偶的忠诚时,他们会更加嫉妒,也自然而然地要借助于最后的手段——家庭暴力。以上讨论揭示了不同的理论其实在一定程度上是相通的。

2. 阐述模式的不同从不同的话语影象(discursive image)的角度来看,以上五种理论也可以粗略地划分为两种不同的阐述模式(discursive mode):病理性的和策略性的。心理学理论和社会结构论强调个人内在心理的失衡和外在环境的压力。当失衡或压力出现时,家庭暴力更有可能产生。在一定程度上,这两种理论都假定,存在着个人人格心理的平衡或家庭生活中有一种和谐状态。当这种和谐状态为内部或是外部压力打破时,某些人就会变得具有暴力倾向。在这种意义上,家庭暴力是一种由内部失衡或是外部压力造成的心理紧张的外在表现形式。隐含在这两种理论中的是,家庭暴力并不一定是施暴者的自我意识性的行为;相反,它是由于施暴者无法控制的内部或外部因素造成的。家庭暴力的功能只释放某种内在的紧张而并非具有所要达成的某些明确的目标。

另三种理论(进化心理学、资源理论和女性主义理论)都明显地认为家庭暴力是一种策略性的,并被施暴者用来获取控制地位的手段。当然需要特别指出,虽然在功能上具有策略性,进化心理学所说的家庭暴力可能是非意识性的。换言之,家庭暴力的施暴者在行动时可能没有清晰的目的,但其暴力行为却是有利于其进化意义上的目标。另一方面,资源理论和女性主义理论则清楚地表明暴力行为是有意识和有明确目的的。虽然这三种理论有着不同的着眼点,但他们都强调施暴者的自立,即认为家庭暴力是由“正常人”运用的不合规范的手段。

上述的分类反映出了两种不同的哲学观念。就心理学和社会结构理论而言,家庭暴力是个人对自己在“病理性”的处境中的反应。因而,家庭暴力在这些理论中总是和负面词汇联系在一起,如失衡、失业、酗酒等等。另一方面,策略性理论家认为,家庭暴力是施暴者运用的一种手段——有意识或无意识的。总而言之,他们认为,暴力行为是用来获取用其它手段无法达到的控制地位。

3. 在两性差异看法上的立场不同以上理论还在对家庭暴力的性别差异的认识上采取不同的立场。对社会心理学和社会学研究者而言,两性在发起家庭暴力上没有理论上的差异。当然,在心理学对诊所病员的观察研究中,男性作为施暴者占有压倒多数。而根据大规模抽样调查所得出的社会学结论则往往显示男性和女性作为施暴者的比例是相当的(特别是20世纪70、80年代以来在美国的调查)(Straus,1993)。另一方面,女性主义理论和进化心理学认为性别差异是家庭暴力本身固有的特征。虽然这两种理论出于不同的逻辑(女性主义的父权制度,进化心理学的基因传递的策略),但他们一致认为,在家庭暴力中男性更有可能成为施暴者,而女性更有可能成为受害者。父权制度在女性主义理论框架中是给定的,但进化心理学却进一步提出了一套理论来解释父权制度的由来。进化心理学认为,女性在寻找配偶时以资源作为筛选的标准。而相应的,男性也通过争夺资源来吸引女性配偶。以上同时进化的两种机制就导致了男性对社会资源的垄断(Smuts,1995;Buss,1996)。

二、中国的例子 (一) 家庭暴力的研究简介在中国,两性平等是政府极力倡导的社会价值。但是,这种社会价值并不能自动转化成家庭中夫妻间的平等。尽管与其他大多数国家相比,中国夫妻间的资源分配更接近于平均,但妻子要承担绝大部分的家务劳动(Parish & Farrer,2000)。妻子可能会在家务性的事务范畴内做更多的决策,但她们在其他领域则很少有决定权。在1990年代以前,官方报道忽略了家庭暴力,对于受害者的社会和法律援助几乎不存在,整个社会对家庭暴力基本上保持沉默。婚内冲突被看成是家庭这一私领域的内部事务。简言之,婚内暴力不被当成一个社会问题。1995年第五次世界妇女大会前后,对虐妻以及其它家庭暴力现象的媒体报道和学术研究逐渐增多,公众也越来越认识到这是一个严肃的社会问题。

在各种关于家庭暴力问题的调查研究中,虽然有关家庭暴力的统计数字不尽一致,但统一的趋势显示了虐妻现象的普遍存在。1987年在四川成都的一项调查显示约有15%的女性曾被其丈夫踢打过(Xu,1997);1990年关于妇女地位的调查得出了30%的女性被其丈夫虐打过;而20%的男性被女性打过(陶春芳、蒋永萍,1993);在1995年全国妇联处理的128,900个案例中,约有30%与家庭暴力有关。这些统计数字没有表明相关时期。从数字上看,应该是在整个婚姻生活过程中。

有关家庭暴力研究的另一个特征是,男打女的比例明显高于女打男的比例。同时,一些在大都市的调查也显示,女打男的现象也并非少见(李银河,1996;徐安琪,1995;徐安琪、叶文振,1999;徐安琪,2001)。

家庭暴力的分布也呈现出了很大的城乡差异。与城市相比,农村家庭更容易经历家庭暴力(徐安琪、叶文振,1999;徐安琪,2001)。同时,农村女性还击的比例比城市女性要小得多(徐安琪、叶文振,1999)。

在解释性的研究中,已有的结论大多强调家庭中男女两性间权力的差异(佟新,2000;徐安琪,2001)。从文化上讲,女性往往处于受支配的地位。正是由于在家庭中没有主导权,造成了女性成为家庭暴力的受害者。而大都市的女性之所以较小比例地成为家庭暴力的受害者或是能够在被打时还击,原因在于其周围的社会环境中男尊女卑的思想并不占压倒性的优势。夫妻的教育水平与家庭暴力的发生呈负相关——家庭暴力更多地见于低教育的家庭(徐安琪,2001)。在对城市家庭的冲突分析中,夫妻间的相对资源则没有显示出相关关系(同上)。

在极端的家庭暴力冲突中,受害方(往往是女性)可能遭受身体上的损伤。近来的研究也开始注意到家庭暴力对受害者在精神上和心理上也有着巨大的伤害。通过对湖南省某个司法门诊对象的调查,研究者发现绝大部分家庭暴力的受害人长期处于焦虑、抑郁和失眠状态,有一部分受害人甚至有过自杀的想法或行动(张亚林、曹玉萍,2002)。

(二) 本研究假设以上的研究已经极大地有助于我们理解家庭暴力这一社会问题。当然,笔者认为,由于给定数据质量和数据结构的局限,以上的分析和结论往往是分散和零碎的。同时,研究的对象一般仅包括男对女的侵犯,而没有女对男的暴力或还击。事实上,通过对这两类冲突的比较,可以进一步提高和加深我们对这一社会问题的理解。概括地讲,本研究主要回答以下两个问题:中国城市家庭中婚内暴力冲突的比例是多少?决定婚内冲突的因素有哪些?

结合上述对于理论的讨论和国内已有的实证研究,我们可以提出下列关于中国城市家庭中夫妻间暴力冲突的理论假设。

首先,关于夫妻间谁使用暴力更多些这一问题(如前所述,这一直是一个争论激烈的问题),我们提出如下一些假设,来作为我们进一步分析当前中国社会的男女地位状况的起点。

假设 1a:虽然,男对女和女对男的暴力冲突都存在,但,男打女的情况多于女打男;

假设 1b:与男尊女卑相符,在男打女的情况中,部分男性会夸大实情;而在女打男的情况中,部分男性会隐瞒不报。

其次,嫉妒情绪往往会成为夫妻间的暴力冲突的起因。但是冲突的方向可能有两个。一方面,嫉妒方可能直接地付诸于暴力行为来发泄自己的情绪;另一方面,嫉妒方往往是夫妻间弱势的一方,因此,他们反而可能是冲突的受害方。

假设 2a:嫉妒情绪增加夫妻间暴力冲突的可能性;

假设 2b:嫉妒方更有可能成为冲突的发起方;

假设 2c:嫉妒方更有可能成为冲突的受害方。

第三,夫妻间资源的对比,特别是收入对比,也是夫妻间冲突的一个起因。但是,以往的研究给出了不同的结果。有的研究认为,低收入女性在家庭中没有地位,因而更易受到伤害;而高收入女性社会地位高,自立能力强,较不易受到伤害。但另一些研究者却认为,高收入女性与社会认同并不相符,因而更易受到伤害。同时,身体上的对比也是影响夫妻间冲突的一个因素。以上的讨论仅仅局限于男打女的情况。

假设 3a:低收入的女性更易受到伤害,而高收入的女性不容易受到伤害;

假设 3b:高收入的女性更易受到伤害;

假设 3c:与男方相比,身材高的女性受到暴力冲突的可能性更小;

假设 3d:资源的对比对于女打男的情况没有影响。

第四,关于日常的生活方式会影响夫妻间的暴力冲突发生的可能性。生活压力大的夫妻相互之间的冲突更多。生活压力表现在是否有学龄前小孩、社会经济地位的高低以及饮酒的习惯。通常而言,男女在这里没有区别。

假设 4a:夫妻中有饮酒习惯的,暴力冲突发生的可能性更高;

假设 4b:有学龄前小孩的夫妻,暴力冲突的可能性更高;

假设 4c:社会经济地位较低的夫妻,暴力冲突发生的可能性更高。

最后,关于夫妻间的暴力冲突是否对于健康有一系列不良后果。从已有的经验资料来看,往往是女性受害者报告这样的后果,而男性受害者少有同样的报告。

假设 5a:夫妻间的暴力冲突给女性受害者带来一些列的健康问题;

假设 5b:夫妻间的暴力冲突通常不给男性受害者带来健康问题。

三、本调查的分析以往有关夫妻暴力冲突的调查研究大多采用的是方便型的偶遇访谈方式。本小节将使用一次全国范围内的随机抽样调查的数据,来检验以上提出的理论假设。

(一) 数据和方法 1. 数据本文使用的数据来源于一项1999 2000年完成的在全国范围内有代表性的随机抽样调查——“中国人的健康和家庭生活调查”。2该调查以大陆内除了西藏之外的各省为抽样框架,抽取了5,000个20 64岁的成年人。抽样的方法是标准的四级随机抽样。首先,我们根据1990年的人口普查和公共卫生健康报告,将抽样框架内的省份按照非农人口比例以及东南沿海的地理位置分成14个层级(strata);随后,在每一个层当中,我们用人口比例法(PPS)抽取2 6个县级单位(在大城市中以城区为单位),得到48个初级抽样单位(primary sampling units);接下来,运用同样的随机抽样方法,调查小组在每一个抽样单位中抽取1 2个次一级的居委会或是村镇,总共得到60个调查社区;最后,在每个社区里,调查人员按照等距抽样的原则从社区成年人(20 64岁)名单中(含常住和非常住人口)抽取83个调查对象(5,000/60≈83)。最终,我们获取了75%的应答率,共计3,825个有效问卷。城市和农村的问卷比例为3:1。在以下的分析中,我们只用了城市部分中有固定伴侣的受访人的资料,约2,700个有效问卷。同时,我们也排除了一些有缺损数据的个案。最后进入分析过程的有约2,660个样本。

2 本次调查由芝加哥大学的白威廉教授(William Parish)和劳曼教授(Edward Laumann)以及中国人民大学的潘绥铭教授共同主持。其它详细抽样及数据信息见项目主页http://www.src.uchicago.edu/DATALIB/DLproj/chfls.html。

2. 因变量在调查中,我们问道“不论什么原因,您爱人曾经动手打过您吗?在什么时候(不包括开玩笑和闹着玩)?”和“不论什么原因,您自己曾经动手打过您爱人吗?在什么时候(不包括开玩笑和闹着玩)?”上述问题各有三个选择项:①打过,在最近12个月之内;②打过,在12个月以前;③不,他(她)从来没有打过我。在接下来的统计分析中,我们把两个问题的回答合在一起,并通过简单的转化得到两个因变量:男打女和女打男。这两个因变量都是二分变量,曾经打过和未曾打过。在本文中,我们主要分析过去一年中的冲突情况。

在调查中,受访人回答了一系列关于健康状况的问题。在对睡眠不好、沮丧情绪、容易疲劳和容易生气四个问题的回答项为:①经常;②有时;③没有。在后面的分析中,前两个选项被合在一起。这样生成了四个二分变量表示受访人有这些症状。在对受访人自己身体健康总的评价中,选择项包括5个,从非常好到很不好。在转化过程中,我们把“很好”和“比较好”编码成0,其余三项(一般、不太好、很不好)编码成1。后者这个二分变量表示“身体不好”。受访人对自己过去一年的生活也给出了评价(从非常愉快、比较愉快、不太愉快、很不愉快中选出)。

不愉快的两个回答被合在一起编码为1,另两个合起来编码为0。这样,我们得到“生活不愉快”的二分变量。

3. 自变量本文分析中的自变量分成四组。描述性统计值参见表 1。

| 表 1 描述性统计值 |

(1) 嫉妒情绪。受访人回答了有关他或她自己与其配偶之间的嫉妒情况。其问题是“对您爱人,您有没有过‘吃醋’?”和“对您,您爱人有没有过‘吃醋’?”四个程度选择项包括①经常有;②有时有;③很少有;④从来没有。根据受访人对四个选择项的回答的分布,我们把这两个变量重新转化成二分变量:有时或经常嫉妒(取值1)和很少或没有过嫉妒(取值0)。为了显示嫉妒的方向与暴力冲突的关系,我们进一步把已有的变量转化成四个互不包容的二分变量:男对女嫉妒,女对男嫉妒,男女相互嫉妒和男女互不嫉妒。

(2) 资源对比和讨价还价。这组变量强调配偶间相对的经济和身体资源,它们包括妻子占夫妻收入的百分比(妻子收入除以丈夫和妻子的共同收入再乘以100%)以及妻子占丈夫身高的百分比(妻子身高除以丈夫身高再乘以100%)。我们把妻子收入占共同收入的百分比转化成两条相连于拐点的线性变量(linear spline variables),拐点在50%的地方。这是由于妻子收入在50%上下的两种情况对家庭暴力的产生有着显著的不同的作用(在以下的分析中我们会更详细地论述),因而我们把它们当作两个不同的线形变量。在此拐点之下,妻子的收入低于丈夫的收入;在此之上,妻子则挣得比丈夫要多。同时,我们把以上的收入百分比除以10以增大最终回归方程中的系数而便于阅读。

(3) 压力和生活方式。在这组变量中,包括男性的教育和职业地位、是否有学龄前小孩(小于七岁;1表示有;0表示无)和饮酒情况。男性的教育和职业地位是标准化之后的丈夫教育和职业指数之和。饮酒是一个表示饮酒频率和饮酒数量的复合指标。由于中国人在公众场合饮酒(例如饭店餐桌上),所以饮酒可以当成一个生活方式的替代。

(4) 控制变量。为了控制男性和女性在报告家庭暴力时的差异(我们把男女报告合在一起作分析),我们引入性别作为控制变量(男性为1;女性为0)。女性年龄也被作为另一控制变量纳入回归方程中。

4. 分析方法由于城市和东南沿海在健康及家庭生活形式中有着更大的异质性,在抽样设计中我们有意识地在这些地区多抽取了样本。同时,我们还发现在访谈中我们只获取了少量的20-30岁和50岁以上的受访人。相应地,我们通过权重(weights)调整了这些分布上的偏差。由于按照了严格的抽样方法,我们的数据中所涉及到的人口居住地、年龄、教育等变量的分布与2000年第四次人口普查的结果非常相近(Parish et al., 2003)。因为因变量是二分变量(取值1或0),以下的多元分析都是运用STATA 8.0的统计软件中对数回归分析(logistic regression)得到的结果。由于已知抽样方案,在多元回归分析中,我们运用STATA 8.0中的svy方法以调整抽样过程中的分层分群设计可能带来的标准误(standard errors)的偏离。在多变量分析的表格中,我们报告比率比(odds ratio)。比率比表示,与取自变量的对比值相比,某一取值所导致的家庭暴力冲突的概率是无冲突的倍数。当比率比大于1时,与对比值相比,该取值情况下更容易导致冲突;当比率比小于1时,则表示取该值时有助于限制暴力冲突的发生;当比率比与1的差值在统计上无显著差别时,表明该变量取值的变化对家庭暴力冲突没有影响。

(二) 描述性分析 1. 婚内暴力发生率表 2的分析结果表明,中国城市夫妻间的婚内暴力发生的概率很高。我们把家庭暴力按照其施行的方向分成三种:男对女、女对男和男女双方。总的来讲(调查时为止婚姻的全过程),在中国的城市家庭中,共有27%的女性和33%的男性卷入过婚内暴力;其中更有10%的女性和5%的男性曾经因其配偶间的暴力冲突而被严重伤害过(身体的某些部位青了、肿了、流血了或是受伤了)。在过去的一年中,10%的女性和14%的男性有过家庭暴力的经历。

| 表 2 中国城市婚内暴力冲突的发生率(%,按回答者性别分) |

从表 2中,我们可以得出三个结论。第一,婚内暴力的发生率较高。综合男女的回答(表中最右“合计”栏),30%的夫妻有过暴力冲突。其中,26%的女性(13.5+12.6%)和18%(13.5+4.0%)的男性在整个夫妻关系中遭受过配偶的暴力侵犯;8%(2.2+5.9%)的女性和6%(2.2+4.1)的男性在过去的一年中经历了暴力事件。

第二,与男性相比,女性更容易受到伤害(符合理论假设1a)。除去女性的回答中在过去的一年中7%(5.1+2.0%)的女对男施暴对5%(3.4+2.0%)的男对女施暴以外,其余不论男女的回答以及不论是何时期的事件,都显示了男对女施暴的发生率要高于女对男的施暴。

第三,受访者回答中夸大了其施暴的可能而降低其受害的可能。换言之,施暴者夸大而受害者隐瞒家庭暴力的发生(符合理论假设1b;同时,也没有性别差异)。从资料中可以看出,男对女的施暴发生率在男性的回答中要高于在女性的回答;相应的,女对男的施暴发生率在女性的回答中要高于男性的回答。举例而言,在过去一年中,男性回答有10.6%的男对女的家庭暴力,而在女性回答中这一比例仅仅只有5.4%。同样的,过去一年中,女性回答有7.1%的女打男,而男性回答中只有5.5%的女打男。

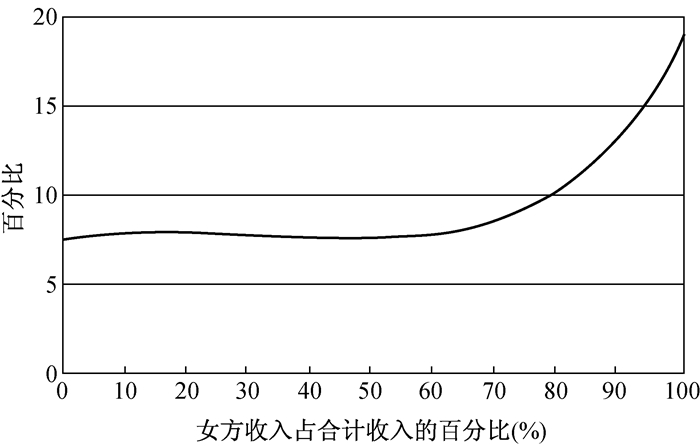

2. 相对收入和家庭暴力收入是夫妻关系中很重要的一个变量。我们的资料显示妻子的收入份额与男打女的发生率的关系是曲线型的(图 1)。当妻子的收入份额在50%及以下(即妻子收入少于丈夫收入)时,男打女在过去一年中的比率基本不会随其子收入分额的变化而变化,保持在8%的水平上。当妻子收入跨过这一门槛后,情况就不同了。妻子占家庭收入的比例越大,她们也越容易成为家庭暴力的受害者(与理论假设3a不符,符合理论假设3b)。当妻子的收入接近于合计收入(丈夫收入趋近于0)时,高达19%的女性在过去一年中被其丈夫侵害过。

|

注:根据含有女方收入份额及其二次方、三次方的对数回归方程得出 图 1 女方遭受暴力侵害的比例(按女方收入份额) |

在接下来的分析中,我们通过多元对数回归分析(logistic regression)来确定哪些因素决定家庭暴力的发生。前面的分析将男性和女性的回答放在了一起。为了显示男打女和女打男两种不同方向性的家庭暴力,本段分别分析这两种行为。表 3报告男打女分析得出的比率比,而表 4则报告女打男分析的比率比。在所有的模型中,“无冲突”作为因变量的比较类别。

| 表 3 中国城市过去一年中的婚内暴力冲突(男打女)的决定因素(对数回归分析的比率比) |

| 表 4 中国城市过去一年中的婚内暴力冲突(女打男)的决定因素(对数回归分析的比率比) |

在两个表中,我们都分别列出三个模型。相同标号的模型含有相同的自变量。模型1与其余两个相比,自变量数目最少;模型2加入另一些变量;模型3有最多的自变量。这种逐步加入自变量的策略使得各组自变量的决定作用可以清楚地显示出来。仔细阅读各表中的模型,我们有两个发现。首先,当我们加进更多的变量到更复杂的模型中时,原有变量的比率比基本没有变化。这表明各组自变量对因变量的作用是相对独立的。换言之,各自变量间的相关性不强。由于比率比的稳定性,我们在以下的说明中只着重于两个表中的模型3。其次,我们可以通过比较比率比在两个表中的异同来探讨两种家庭暴力决定因素的异同。这一点在以下的自变量的分组解释中会有详细说明。

1. 嫉妒情绪嫉妒在家庭暴力的发生中扮演了一个重要的角色。与不嫉妒的夫妻相比,嫉妒的男性和女性都有更高的概率受到对方的暴力侵害;而如果双方都嫉妒,则有近2.5倍高的概率发生暴力冲突(符合理论假设2a)。一个有趣的现象是嫉妒的一方并非容易成为侵犯者,而是更容易为对方所侵害(与理论假设2b不符,符合理论假设2c)。同时,嫉妒情绪对男女双方的影响上,我们没有发现性别差异。

2. 资源对比和讨价还价在这里,一个很明显的结论是这组自变量的作用对男打女和女打男两种婚内冲突形式有着完全不同的模式(与理论假设3d不符)。在表 4中,所有资源变量的比率比均与1.0没有明显的差别,表明这些因素在预测婚内冲突的发生没有意义。与此相反,这组变量在男打女的模型中则显示出了显著性。

男女双方在身体上的差异导致了女性更容易成为家庭暴力中的受害者。当女性的身高接近男性身高时,她们成为受害者的可能性也就随之降低了(符合理论假设3c)。表 3的结果显示,当女性身高百分比(作为男性身高的百分比)每增加一个百分点,她们遭受其配偶暴力侵犯的概率降低8%(1-0.92)。

经济资源的分配对男性的暴力侵犯有着重要的预测作用。当女方收入没有男方收入高时(女方的收入百分比≤双方收入的50%),女性收入上的变化对男打女的机率没有影响(比率比=0.94;与1.0没有统计意义上的差别)。但是,当女方收入高于男方收入时(女方的收入百分比>双方收入的50%),女性因为她们的更高的经济地位而遭到侵害。在统计上的解释是,1.31的比率比表示在50%的基础上,女方收入每增加10个百分点(我们对此变量除以了10),其受到男方暴力侵害的概率增加31%。高收入女性在其丈夫没有同等收入时很容易成为家庭暴力的受害者(与理论假设3a不符,符合理论假设3b)。

3. 生活方式及压力在两种婚内暴力形式中,回答者的饮酒情况越严重越易导致婚内暴力冲突。如果家庭中有学龄前小孩,则婚内暴力冲突的可能性更高(符合理论假设4a及4b)。以上这两种模式在男打女和女打男的形式中是没有区别的。男方的低教育和职业地位导致女方遭受侵害的概率更高,却并不一定导致男方更容易遭到侵害(符合理论假设4c)。

4. 控制变量在过去的一年中,年轻夫妇有着更高的概率经历了家庭暴力冲突。同时,在男性的回答中,他们受到其配偶侵害的概率要大大小于在女性回答中的概率。

总的来讲,对方嫉妒、有饮酒习惯、有学龄前小孩的年轻夫妇中更容易发生暴力冲突(男打女或女打男)。当女方的收入高过男方、女方身高远低于男方以及男方教育和职业地位不高时,女方更容易为男方的暴力行为的受害者。

(四) 对健康的影响夫妻间的暴力冲突并不仅仅是在身体上会对受害者或是双方造成伤害。家庭暴力往往会在受害人的精神上和心理上造成很大的伤害。事实上,如果我们把健康的概念扩展到更广的涵义,暴力冲突的负面影响会涵盖个人日常生活的各个角落。以下的内容我们将看到暴力冲突对某些健康指标的影响。表 5的左边两栏列出了这些健康指标(负面)在无冲突和有冲突两种情况下的发生率。表中的右栏是从一系列对数回归分析得来的比率比。这些回归方程以负面健康状况为因变量,遭受暴力侵害和其它控制变量为自变量。这些控制变量包括10年间隔的年龄组、家庭收入、教育、配偶关系(婚姻或是同居)以及有否学龄前小孩。在女性的方程中,是否闭经也作为控制变量带入。这些分析都是分别对男女做的。

| 表 5 遭受婚内暴力侵害对健康的影响 |

在这里,我们又一次发现了男女间的性别差异。总的来讲,当女性遭受其配偶暴力侵害的情况下,其健康问题的发生率是显著高于在无冲突的情况下(符合理论假设5a)。例如,4.7%的女性在无冲突的情况下会情绪沮丧,而这一比例在女性受到侵害的情况下上升为13.7%。在控制其它变量时,婚内暴力对女性健康的影响更清晰地呈现出来。与无冲突的情况相比,女性在遭受暴力侵害的情况下有超过5倍的概率会情绪沮丧。与此相似的,女性在其它健康问题上(疲劳、易怒、身体不好和生活不愉快),遭受暴力侵害给她们带来更多的负面影响。另一方面,我们发现,男性在同样的健康问题上(除去生活不愉快),遭受暴力侵害并没有给他们带来显著的负面影响(符合理论假设5b)。

四、讨论与结语通过以上深入的数据分析,本文对中国城市家庭中的暴力冲突提供了新的实际证据。同时,本文的结论也对理论上的一些争论提供了启示。以下,我们在总结本文的同时,也讨论本文分析结果的理论和实际意义。

根据具有全国代表性的抽样调查的资料,本文给出了城市家庭中婚内暴力冲突的发生率。我们的数据与其它调查结果相当(陶春芳、蒋永萍,1993)。与其它发展中国家相比(Heise,1999),我们的数据处于中等偏下的位置。这说明中国城市家庭暴力的发生率与其余社会相当。我们知道,与其它社会的妇女相比(如在受教育以及就业率等方面),中国城市女性的地位要更接近于其配偶(Parish & Farrer,2000)。但是,中国女性的这一优势并没有使得她们免于家庭暴力。在一定程度上,城市女性在家庭内外的地位是相互脱节的。

在当前的学术争论中,一个很尖锐的问题是,女性对男性的侵犯发生率是否和男性对女性的一样高。女性主义学者通常坚称女性在家庭暴力中是弱者,是受害者(Kurz,1993)。而其他一些学者则观察到男女在家庭暴力中施暴的可能性是相似的(Straus,1993)。我们的结果显示,不论是在整个夫妻关系时期内还是在过去的一年中,女性更容易成为受害者。在严重伤害中,女性受害的比例是男性的两倍以上。简言之,我们的资料在绝大程度上支持了女性主义学者的观点,也印证了其他学者的研究结果(陶春芳、蒋永萍,1993;李银河,1996;徐安琪,1995;徐安琪,2001)。

在对婚内暴力发生率的分析中,我们还发现不论男女,受害者往往隐瞒而施暴者往往夸大实情。这一结果与上海地方性的调查结果是一致的(徐安琪,2001)。这反映出家庭暴力的耻辱标签是跟随受害者而非施暴者的。这种情况与推行法制和社会反家庭暴力的西方国家的情况是相反的;而与发展中国家的情况更为相似。因此,这一结论揭示了在中国法律社会舆论对于家庭暴力的导向并不成熟。在实际研究中,这一结论揭示出仅仅依据女性受害者的报告的研究——大多数在发展中国家的研究均属此列——可能会隐瞒家庭暴力发生的百分比。

本文的结论连接嫉妒情绪与婚内暴力冲突。嫉妒作为一种配偶间的情绪是如此强烈,它直接显著地增加了暴力冲突的可能。其作用是独立于其它控制变量之外的。也就是说,嫉妒并不是一个中间环节,而是婚内冲突的一个直接起因。

本文对嫉妒和婚内暴力的关系的分析也指明了其方向性。以前的研究中通常认为,嫉妒的一方是发起攻击的一方(White & Mullen,1989;Buss, 1999, 2000)。我们的结果显示了的方向则是相反:嫉妒的一方通常是受害者。也许,嫉妒方喋喋不休的指责和抱怨招致了最终的暴力冲突。我们还发现不论男方还是女方的嫉妒都导致婚内暴力冲突;而以前的研究通常只强调男性嫉妒作为婚内暴力冲突的起因(Buss 1999,2000;Dobash & Dobash,1979)。如果我们的结论是正确的,那么,以后的研究则应该关注男女两个方向的嫉妒情绪。

相对资源在本文的结论中也影响婚内暴力的发生。当女性的收入高于其丈夫时,她们往往面临更大的遭受侵害的可能性。我们对相对收入变量的处理显示出了国内以前研究没有发现的模式(徐安琪,2001)。成功的妻子的抱怨和不满可能是这些沮丧的丈夫动用暴力以获取控制地位的诱因。而女性的身高比例是制约男性暴力行为的一个条件。

和其它社会一样,家庭暴力更常见于经受各种社会经济压力的低阶级家庭(Heise,1999;Krug,2002)。教育和职业地位较高的男性使用家庭暴力的可能性更低(徐安琪,2001)。而家庭中有年幼小孩则增加夫妻间暴力冲突的可能性。

与以前的研究相一致(张亚林、曹玉萍,2002;Campell,2002),我们发现家庭暴力对受害者的健康有着相当严重的负面影响。这种影响对于女性而言则更是突出。与非受害人相比,婚内暴力冲突显著地导致受害者情绪沮丧、容易疲劳和动怒、身体不好以及感觉生活并不愉快。

作为一个大规模抽样调查,我们的研究也毫不例外地有一些截面研究的局限性。例如,家庭暴力冲突的度量相对比较简单。我们没有——抽样调查中也无法做到——涉及家庭暴力发生的特定的场景以及起因。同样的,我们没有对暴力冲突的过程作详细的记录。因此,我们无法确定配偶间具体暴力冲突的方向。在我们的研究中,也没有情感和心理方面的虐待行为的调查。由于通用的冲突方式量表(CTS)并没有在中国检验过,我们采用了简洁的问题。因而,在把我们的结论与其它研究对比时,要注明这些局限性。

李银河.1996.北京市婚姻质量的调查与分析[J].中国社会科学季刊(夏季卷).

|

陶春芳, 蒋永萍.1993.中国妇女社会地位概观[M].北京: 中国妇女出版社.

|

佟新.2000.不平等性别关系的生产与再生产——对中国家庭暴力的分析[J].社会学研究(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200001009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

徐安琪.1995.家庭暴力的发端——上海夫妻攻击行为的现状及特征[J].社会学研究(1). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ199501012&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

——.2001.婚姻暴力: 一般家庭的实证分析[J].学术季刊(3). http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=1000493340

|

徐安琪, 叶文振.1999.中国婚姻质量研究[M].北京: 中国社会科学出版社.

|

张亚林, 曹玉萍.2002.家庭暴力与精神卫生[J].中国临床心理学杂志(第10卷)(3). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zglcxlxzz200203031

|

Allen, Craig, and Murray Straus. 1980. "Resources, Power, and Husband-wife Violence." in The Social Causes of Husband-wife Violence, edited by M. Straus and G. Hotling. Minneapolis: University of Minnesota Press.

|

Anderson, Kristin. 1997. "Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches." Journal of Marriage and the Family 59.

|

Becker, Gary Stanley. 1991. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

|

Blood, Robert O., and Donald M. Wolfe. 1960. Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living. Glencoe, Ill.: Free Press.

|

Buss, David M. 1994. The Evolution of Desire : Strategies of Human Mating. New York: Basic Books.

|

——. 1996. "Sexual Conflict: Evolutionary Insights into Feminism and the 'Battle of the Sexes'." in Sex, Power and Conflict, edited by David Buss and Neil M. Malamuth. New York: Oxford University Press. https://www.mendeley.com/research-papers/sexual-conflict-evolutionary-insights-feminism-battle-sexes/

|

——. 1999. Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind. MA: Allyn & Bacon.

|

——. 2000. The Dangerous Passion: Why Jealousy Is as Necessary As Love and Sex. New York: The Free Press.

|

China Population Census Office. 2002. Tabulation on the 2000 Population Census of the People's Republic of China. Beijing: China Statistics Press.

|

Campell, Jacquelyn C. 2002. "Health Consequences of Intimate Partner Violence." Lancet 359.

|

Daly, Martin, and Margo, Wilson. 1996. "Evolutionary Psychology and Marital Conflict." Pp. 9—28 in Sex, Power, Conflict: Evolutionary and Feminist Perspectives, edited by David Buss and Neil Malamuth. New York: Oxford University Press.

|

Dobash, R.E., and R. P. Dobash. 1979. Violence against Wives: A Case against Patriarchy. New York: The Free Press.

|

Dobash, R. E., and R. P. Dobash. 1992. Women, Violence and Social Change. London: Routledge.

|

Gelles, Richard, and Donileen Loseke. 1993. Current Controversies on Family Violence. Newbury Park, CA: Sage.

|

Gelles, Richard, and Murray Straus. 1988. Intimate Violence: The Cause and Consequences of Abuse in the American Family. New York: Simon & Schuster.

|

Gelles, Richard J. 1993. "Through A Sociological Lens: Social Structure and Family Violence." in Current Controversies on Family Violence. edited by Richard J. Gelles and Donileen R. Loseke. California: Sage Publications. https://www.researchgate.net/publication/313344420_Through_a_sociological_lens_Social_structure_and_family_violence

|

Goode, William. 1971. "Force and Violence in the Family." Journal of marriage and the Family 33. http://www.researchgate.net/publication/279946925_FORCE_AND_VIOLENCE_IN_THE_FAMILY

|

Heise, Lori L, and Mary Ellsberg, and Megan Gottemoeller. 1999. "Ending Violence Against Women." Population Reports, Series L, No. 11.

|

Jacobson, Neil, and John Gottman. 1998. When Men Batter Women: New Insights into Ending Abusive Relationships. New York: Simon and Schuster.

|

Krug, Etienne G. 2002. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization.

|

Kurz, Demie. 1993. "Physical Assaults by Husbands: A Major Social Problem." Pp. 88-103 in Current Controversies on Family Violence. edited by Richard Gelles and Donileen Loseke. Newbury Park, CA: Sage.

|

Parish, W.L., E.O. Laumann, M.S. Cohen, S. Pan, H. Zheng, I. Hoffman, T. Wang, and K.H. Ng. 2003. "Population-Based Study of Chlamydial Infection in China: A Hidden Epidemic." The Journal of the American Medical Association, 289(10). https://academic.oup.com/jid

|

Parish, William L., and Jame Farrer. 2000. "Gender and Family." Pp. 232-270 in Chinese Urban Life Under Reform: The Changing Social Contract. edited by Wenfang Tang and William L. Parish. New York: Cambridge University Press.

|

Parish, William L., and Sarah Busse. 2000. "Gender and Work." Pp. 209-231 in Chinese Urban Life Under Reform: The Changing Social Contract. edited by Wenfang Tang and William L. Parish. New York: Cambridge University Press.

|

Smuts, Barbara. 1992. "Male Aggression Against Women: An Evolutionary Perspective." Human Nature, 31.

|

Smuts, Barbara. 1995. "The Evolutionary Origins of Patriarchy." Human Nature, 61. http://www.researchgate.net/publication/227140945_The_evolutionary_origins_of_patriarchy

|

Strauss, M. 1993. "Physical Assaults by Wives: A Major Social Problem." in Current Controversies on Family Violence. edited by R.J. Gelles and D.R. Loseke. California: Sage Publications.

|

——. 1999. "The Controversy over Domestic Violence by Women: A methodological, Theoretical, and Sociology of Science Analysis." edited by Ximena Arriaga and Stuart Oskamp. Thousand Oaks, CA: Sage.

|

White, Gregory, and Paul Mullen. 1989. Jealousy: Theory, Research, and Clinical Strategies. NY: Guilford.

|

Xu, Xiaohe. 1997. "The Prevalence and Determination of Wife Abuse in Urban China." Journal of Comparative Family Studies, (28). http://www.researchgate.net/publication/258002621_The_Prevalence_and_Determination_of_Wife_Abuse_in_Urban_China

|

2006, Vol. 26

2006, Vol. 26