人类社会的社会预警活动,先后出现过神灵性预警、经验性预警、哲理性预警和实证性预警四种形式。神灵性预警是用占卜的方法,“视兆以知吉凶”(《辞源》,1979:431),这种在冥冥之中揣摩和聆听神的旨意的预警形式缺乏科学依据,自然是不足为凭的。经验性预警是利用多次重复发生的事件或现象,以简单的盲目比附来推断未来,这种方法由于不能找到事物之间必然的因果性联系,因而带有较大的偶然性和局限性。哲理性预警通过对社会发展规律的了解,用逻辑推断的方法预警未来,虽思辨深刻却缺乏实证基础,失之于笼统和抽象,不能满足当代社会的实用要求。中共中央最近在《加强党的执政能力的决议》中明确提出要“建立健全社会预警体系”,这种预警体系,应当是指现代的实证性社会预警。本文拟对现代实证性社会预警进行探索,以期有助于我国现代社会预警体系的建立和健全。

一、实证性社会预警的发轫及其在当代的发展实证性社会预警是建立在现代科学与技术基础上的一种预警方法,它仍然以哲理性的预警理论为依据,但更凸显出鲜明的现代科学技术理性与科学实证相结合、定性与定量研究相结合的特点。所以,定性预警和定量预警相结合,是现代实证性预警和传统哲理性预警区别的显著标志之一,而要真正做到定性和定量相结合的预警,离开了现代数学方法、现代数理统计技术、现代信息处理技术、计算机科学以及以“老三论”和“新三论”等为代表的现代科学理论,是无法取得成功的。

现代实证性社会预警产生于20世纪中叶。当时,人类各种社会活动达到了前所未有的规模,科学知识加速积累的趋势和整体化的趋势越来越明显,社会信息流的运行和社会变迁的进程越来越快,比较抽象和笼统的哲理性预警已不能满足人们指导具体社会实践的需要,时代要求人们用现代的科学技术手段更加系统、高效、具体地预测社会未来,于是专门预测社会未来的实证性社会预警便应运而生了。这种以现代科学技术为特征的实证性社会预警,并不排斥哲理性预警,而是使预警在哲理性判断的基础上走向可计算、可试验、可操作且可模型化的实用阶段。因此可以说,实证性社会预警的产生,是预警科学走向现代化和实用化的重要标志。

实证性社会预警与传统社会预警的最大不同在于它对于社会预警指标体系的使用。依此观点,实证性社会预警起源于二十世纪六、七十年代的美国。在美国社会学家鲍尔(R·A·Bauer)出版了《社会指标》一书之后,世界范围内曾很快形成了一场“社会指标”运动(郑杭生,1989:15-23)。由于社会指标具有测量社会结构、监测社会目标和预测社会发展的功能,人们开始用构建社会预警指标体系的方法来从事社会预警研究活动。社会预警指标体系是由一系列经过理论遴选的敏感指标组成的一种测量社会运行过程及其危机现象的指标系统,它作为一种特定的测量工具和手段,具有系统性、计量性、具体性和时间性的特点,因而便于计算机系统的操作。由于它能够全面、系统、量化地反映社会运行状况、监测社会警源、评价警情程度及预警社会危机,所以成为人们进行社会预警研究的重要手段。

由于经济稳定是社会稳定的基础,因此较早建立的社会预警指标体系主要集中在经济领域,如美、日、法和前联邦德国在世界经济大危机后为了防止经济过度萧条、预警经济危机而建立的“警报指标”(亦称“先行指标”、“先兆指标”或“景气动向指数”),是用比较敏感的指标来反映经济是否景气,以此进行社会预警。比较有代表性的如美国60年代的“哈佛景气动向指数”(Harvard diffusion index)和美国商务部当时计算的“先行指数”(leading indicators),包括失业率、原料价格、股票价格和货币发行量等指标;日本政府企划厅的景气动向指数(Indexes of Business Conditions),选择了最敏感、最及时的25个指标,包括股票价格、货币平衡余额、开业率、失业率、银行存贷款率和货币周转率等;法国1965年制定的预警对策信号,包括失业率、物价、生产,国际收支和投资等项目在内;1986年西方七国首脑会议列出的10项指标,即通货膨胀率、失业率、利率、汇率、国民生产总值增长率、财政赤字率、经济收支、贸易收支、货币供应量的增加和外汇储备等(转朱庆芳,1992:166)。

随着人们对经济发展与社会发展关系认识的深化,西方学者在更广泛的视野中对社会预警指标体系进行了探讨。1961年,蒂里阿基安(Tiryakian,Edward A)提出了由三个方面构成的测量社会动荡的指标框架:(1)都市化程度的增长;(2)性的混乱及其扩张,以及对其进行社会限制的能力的丧失;(3)非制度化、合法化的宗教的极大增长。20世纪60年代末,汉厄(F ·T·Haner)提出了一个综合反映政治、经济和社会风险的评价指标体系,即“富兰德指数”,内含外汇收入、外债、外汇储备、政府融资能力、经济管理能力、政府贪污和渎职程度等指标。1968至1971年间,德罗尔(Doro)提出“系统群研究”的分析方法,确立了12项内容的指标体系,鼓励将社会预警的分析与政策自觉结合起来。美国纽约国际报告集团提出一个叫做“国家风险国际指南”的风险分析指标体系,其中包括领导权、法律、社会秩序与官僚程度等13个政治指标,停止偿付、融资条件、外汇管制及政府撕毁合同等5个金融指标,物价上涨、偿付外债比率、国际清偿能力等6个经济指标。美国外资政策研究所提出了“政治体系稳定指数”,包括社会经济特征指数、社会冲突指数与政治过程指数,评分时各占三分之一,成为美国综合性社会分析和预警的重要参照依据(转引自鲍宗豪、李振,2001:10)。

随着人类对社会与自然关系认识的深化,人们将社会预警的视野又拓展到了人类社会与自然界的关系方面。20世纪60年代末,以罗马俱乐部为代表的未来学派,在《增长的极限》等著作中试图建立一个涵盖人口、能源、原料、环境、水源、卫生、食品、教育、就业、经济发展、城市条件和居住环境等12个要素在内的综合性社会预警研究模型,在这个模型中,各个要素之间形成一个相互作用的客观系统网络,与经济、政治、心理和日常行为等因素相互交织,形成众多交错点和危机点(梅多斯,1984)。美国以内布拉斯加(Nebraska)为代表的系统学派,于1982年研究出AG-NET系统模型分析工具,对美国中西部6个州的区域社会管理在预警的基础上实施全面的优化调控和管理决策,近年来,这种方法已成为联邦政府进行社会决策体系的基本组成部分。爱茨(Estes,Richard J.)则对社会不稳定状态进行了描述,他将社会不稳定指标划分为6个方面:(1)社会组织中的精英人物专权;(2)大众需求得不到满足的程度严重;(3)社会资源日趋贫乏;(4)政治动荡不安;(5)家庭结构处于崩溃状态;(6)传统文化力量处于崩溃状态(转引自鲍宗豪、李振,2001:10)。1989年布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)提出了由国家信念的吸引力、社会心理情绪、人民生活水平、执政党士气、宗教活动、民族主义与意识形态矛盾、经济私有化、政治反对派活动、政治多元化和人权问题等10个方面的指标组成的“国家危机程度指数”,并运用这套指标体系对一些国家的危机进行了社会预警(布热津斯基,1989:275)。

我国对社会预警的指标体系研究始于20世纪80年代后期。由于苏联东欧剧变的政治影响,以及体制改革和社会转型过程中各种矛盾和社会问题的凸现,我国学者开始重视社会预警指标体系的研究。朱庆芳1992年在《社会指标的应用》一书中提出了“建立警报指标体系”的构想,并提出了由反映经济、生活水平、社会问题和民意等4个方面的40多个指标构成的“社会综合报警指标体系”(朱庆芳,1992:166)。宋林飞先后在1989年、1995年和1999年连续对社会预警指标体系进行研究,提出了若干种指标体系,并最后修订为由收入稳定性、贫富分化、失业、通货膨胀、腐败、社会治安和突发事件等7大类共40个指标构成的“社会风险监测与报警指标体系”(宋林飞,1995等)。张春曙1995年针对上海市的情况对大城市的社会发展预警进行了研究,提出了由经济物质、收入与消费、劳动就业率、居住与市政建设、公共安全、环境污染、社会发展不平衡、社会风气与廉政建设8类18个警情指标组成的社会预警指标体系,并根据历史经验和对全国情况的比照,对上海市社会发展的18个警情指标的警限作了初步分析(张春曙,1995:1)。此外,上海“社会稳定指标体系”课题组仇立平等人也在2002年提出了由17个方面70个指标构成的“社会稳定指标体系”(仇立平,2002:12)。

当代以社会预警指标体系为方式的实证性社会预警研究正方兴未艾,但同时也存在着一些问题。这些问题就我国来说主要反映在两个方面:一是人们对所要预警的对象的内在机理尚缺乏深入的定性分析,导致作为定量实证工具的预警指标体系缺乏理论模型的支持;二是进行实证性社会预警的操作系统不健全,1致使社会预警指标体系缺乏得以运行的平台。为此,笔者认为应当从这两个关键性问题入手,开拓我国实证性社会预警的新格局。

二、构建新的社会预警指标体系的设想实证性社会预警必须依靠指标体系。迄今为止,各色各样的社会预警指标体系不下数十种,但除少数指标体系外,大多数体系的测量信度和效度都不尽人意,有些指标体系甚至很难实施,这一情况促使我们反思指标体系的本身。笔者认为,指标体系绝不是指标的随意堆砌或简单的分类罗列,任何一种科学指标体系的建立,都必得先有一个使具体的指标可以依附的基本框架,这个基本框架实际上就是对应于特定对象而建立的一个理论解释系统。这种具有严谨的内在逻辑结构的解释系统,也称之为理论模型。理论模型是统帅指标框架的灵魂,指标框架是支撑具体指标的骨骼,舍此便不能将众多指标组成有机整体,从而形成真正意义上的“指标体系”。为此,笔者主张,要建立科学的社会预警指标体系,必须首先完成理论模型的建构和指标体系框架的设计这两个至关重要的步骤。

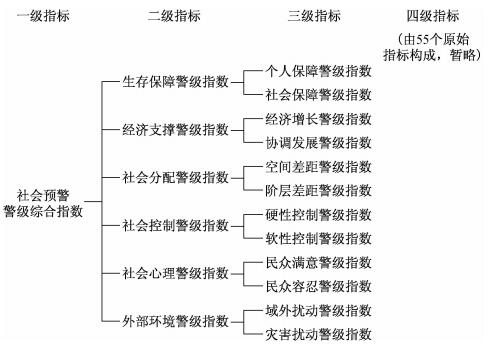

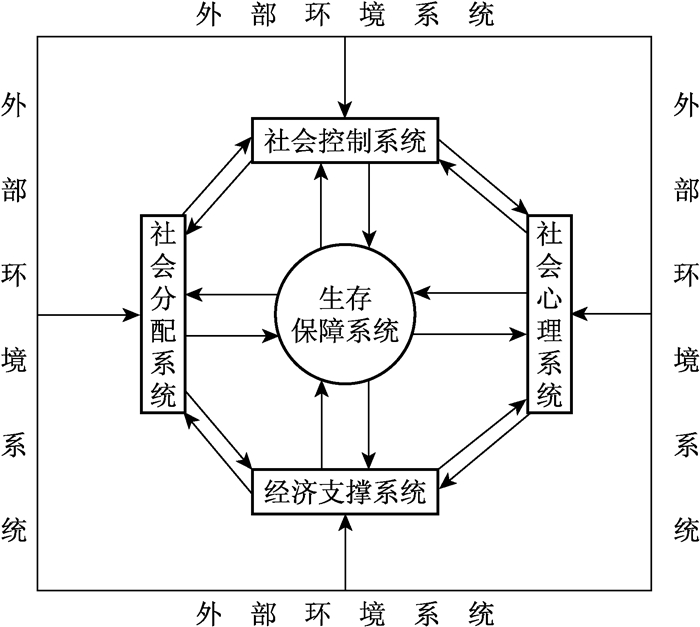

鉴于社会预警实质上是对社会和谐与稳定程度的识别和判定,笔者认真研究了有关社会稳定的理论,2分析了社会和谐与稳定系统的逻辑结构,提出运用以下理论模型(见图 1)作为建构社会预警指标体系的依据(阎耀军,2004)。

|

图 1 社会和谐稳定的理论模型 |

依据上述理论模型,搭建由四级指标构成的社会预警体系框架如下:

| 表 1 社会预警指标体系框架 |

上述指标体系共分为4个层次即4级指标:第一级指标是“社会预警警级综合指数”,反映该指标体系监测评价的目标——社会和谐稳定程度;第二级指标由“生存保障指数”、“经济支撑指数”、“社会分配指数”、“社会控制指数”、“社会心理指数”和“外部环境指数”构成,反映社会和谐稳定的不同侧面;第三级指标是第二级指标内部构造的分解,由12个模块构成,每两个模块为一组,分别隶属于相应的二级指标(这样设计的目的,不仅是为了细腻地反映每个二级指标的内部构造,更主要的是为了便于在计量检测中寻找致使社会不和谐的因素所在的具体部位,明晰工作中的薄弱环节并增强指标体系的分析比较功能);第四级指标是原始指标,共55个,构成社会和谐稳定的第三级子系统。它们的确定,主要是运用德尔斐法,由具备一定资格的专家从课题组提供的预选指标中遴选出来的。3

三、对我国社会和谐稳定度的回溯性评估和社会预警的模拟演示现代实证性社会预警的特征是能够“实证”,那么本文提出的新的社会预警指标体系,能否真正进行社会和谐稳定的评估并对不和谐稳定的程度进行预警,是需要实验的。笔者搜集了我国自1985至2002年18年的历史数据,对我国社会和谐稳定度的历史状况进行了回溯性评估和社会预警模拟演示。

对社会警情级别的识别和判断,实际上是由对社会和谐稳定度的评估转化而来的。社会和谐稳定的程度(SHWD)在定量化评估看来,是在0-1之间的一个数,笔者对社会和谐稳定不同程度的阈值区间作如下界定:

SHWD = 0.8-1.0,属于无警区间;

SHWD = 0.79-0.6,属于轻警区间;

SHWD = 0.59-0.4,属于中警区间;

SHWD = 0.39-0.2,属于重警区间;

SHWD = 0.19-0.0,属于巨警区间。

依照本文提出的社会预警指标体系,本研究对我国1985-2002年全国社会各个子系统以及总系统和谐稳定度的回溯评估如下:

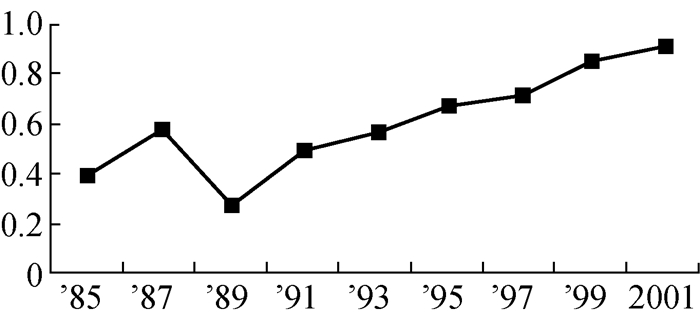

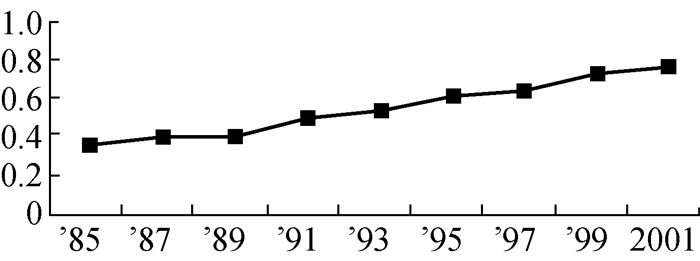

1. 生存保障子系统和谐稳定度变动情况1985-2002年我国生存保障子系统的和谐稳定度的变动态势及警级评估如图 2和表 2所示:

|

图 2 1985-2002年生存保障子系统和谐稳定度变动态势 |

| 表 2 1985-2002年生存保障子系统预警警级评估 |

从图 2和表 2可知,全国生存保障系统和谐稳定状况,除了1989年由于社会动乱出现重警以外,1985年至1994年近十年中一直处于中警区间,其主要原因是因为当时社会保障制度改革滞后,与经济改革不配套。1995年至1997年处于轻警区间,说明社会保障制度改革初见成效;1998至2000年处于无警区间并呈现上升态势,说明我国人民生活水平进一步提高,社会保障体系在构建和谐社会中发挥着日趋重要的作用。

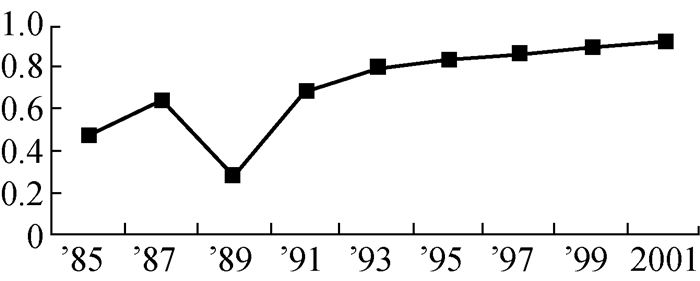

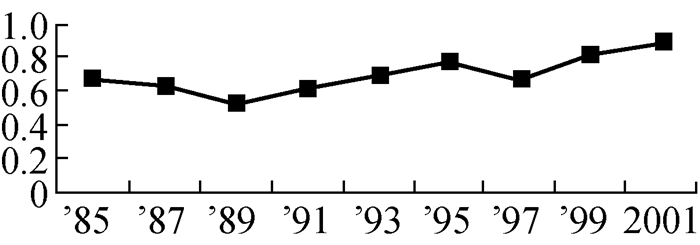

2. 经济支撑子系统和谐稳定度变动情况1985-2002年经济支撑子系统的和谐稳定度的变动态势及警级评估如图 3及表 3所示:

|

图 3 1985-2002年经济支撑子系统和谐稳定度变动态势 |

| 表 3 1985-2002年经济支撑子系统预警警级评估 |

由图 3和表 3可知,全国经济支撑系统的和谐稳定度除了1985年和1986年处于中警区间、1989年因社会动乱的影响处于重警区间外,大部分年份均处于轻警和无警区间,这说明我国经济支撑系统对社会和谐稳定起了强有力的支撑作用,这种强力支撑作用自上个世纪90年代以来表现得越来越突出。

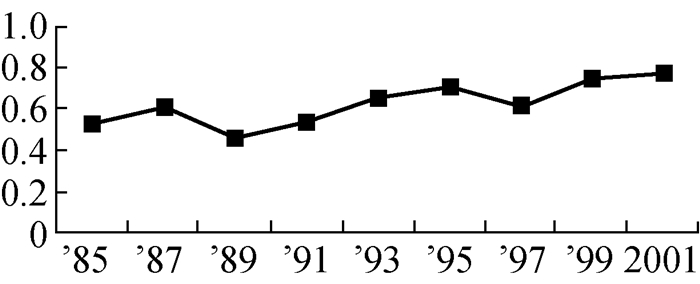

3. 社会分配子系统和谐稳定度变动情况1985-2002年社会分配子系统和谐稳定态势及警级评估如图 4及表 4所示:

|

图 4 1985-2002年社会分配子系统和谐稳定度变化态势 |

| 表 4 1985-2002年社会分配子系统预警警级评估 |

从图 4和表 4来看:我国社会分配系统的和谐稳定度,除了2002年处于无警区间的下限以外,其余年份皆有警情,这种警情在上个世纪80年代的中后期比较严重,90年代之后逐年有所缓解。

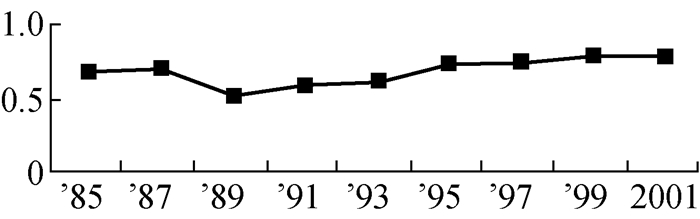

4. 社会控制子系统和谐稳定程度变动情况1985-2002年社会控制子系统和谐稳定的态势及警级评估如图 5及表 5所示:

|

图 5 1985-2002年社会控制子系统和谐稳定度变动态势 |

| 表 5 1985-2002年社会控制子系统预警警级评估 |

从图 5和表 5看出,我国社会控制子系统的和谐稳定度,除了1999年以来的四个年份处于无警区间外,此前所有年份皆有警情,其中1988、1989和1990三个年份处于中警区间,反映了当时社会动乱前后的社会状况。此外我们还可以明显地看出1985至1988年间该子系统从轻警向中警的下降趋势。

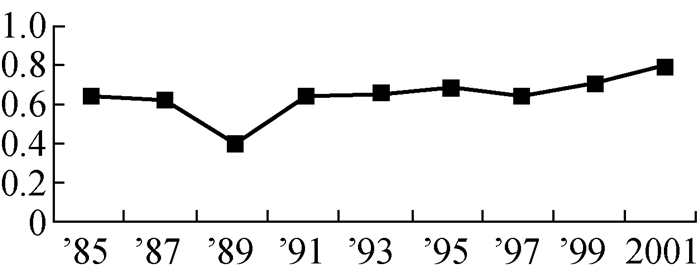

5. 社会心理子系统和谐稳定度变动情况1985-2002年社会控制子系统和谐稳定的态势及警级评估如图 6及表 6所示:

|

图 6 1985-2002年社会心理子系统和谐稳定度变动态势 |

| 表 6 1985-2002年社会心理子系统预警警级评估 |

由图 6和表 6可见社会心理子系统的和谐稳定度全部处于有警区间,其中1988至1991年持续处于中警区间,反映了当时政治风波背景下的社会心理形势;其余年份皆处于轻警区间,说明我国在社会和谐稳定的社会心理系统方面一直存在一些问题,中央现在提出构建和谐社会实乃英明之举。

6. 外部环境子系统和谐稳定度的变动情况1985-2002年外部环境子系统和谐稳定的态势及警级评估如图 7及表 7所示:

|

图 7 1985-2002年外部环境子系统和谐稳定度变动态势 |

| 表 7 1985-2002年外部环境子系统预警警级评估 |

从图 7和表 7看,所有年份都出现轻度或中度警情,尽管警情不重,但说明外部(社会的和自然的)因素始终在扰动我国社会的和谐稳定。

社会的和谐稳定与否,是社会内部各子系统合力作用的结果,拟合上述6个子系统和谐稳定度的曲线和数据,我们可以得到社会总体和谐稳定度及警级评估的情况如图 8及表 8所示:

|

图 8 1985-2002年社会总体和谐稳定度变动态势 |

| 表 8 1985-2002年社会总体预警警级评估 |

由图 8和表 8可见,我国1985-2002年各个年份中都存在轻微警情,但是在1989年出现重警。这说明我国正处于社会转型和矛盾多发期,体制改革的震荡、利益格局的调整、收入差距的扩大以及某些干部以权谋私的的腐败行为,极易诱发社会冲突,稍有不慎就会导致严重警情的出现。

众所周知,我国在1989年出现了严重的社会危机。在今天看来,在那场危机未到之前,我们能否事先发出预警呢?回答是肯定的。事实上,前文对于社会和谐稳定度的回溯性评估,已经具备了对1989年危机的模拟演示性质。首先,1988年前,社会各子系统的和谐稳定度中就有4个(生存保障、社会分配、社会控制和社会心理)已经处于中警区间,其平均值只有0.5505,生存保障系统连续4年在中警区间徘徊;社会分配系统连续4年处于重警和中警区间;社会控制系统连续4年处于稳定程度下降、警情级别上升的态势之中;社会心理系统从1987年的0.7419陡然下降到1988年的0.6165,说明当时社会舆情已经发生了明显不利的变化。与此同时,外部环境系统也正处于中警和轻警区间。只有经济支撑系统在动乱的4年前一直在努力攀升,在1988年达到了各个子系统中轻警的最高值0.7543,已经接近无警区间。试想如果不是当时经济支撑系统的强力支撑作用,社会危机预警的警级不仅会越过中警和重警之间的临界值,而且还很可能越过重警区间进入巨警的阈值范围。综合来看,我国社会和谐稳定的综合指数(或称预警指数)在动乱发生前已连续三年呈下降趋势,在1988年更已逼近了进入中警区的临界值。这时如果能够发出中警预报,党和政府应能采取缓和社会矛盾的相应措施,从而遏制社会和谐稳定度向中警乃至重警发展的势头,避免社会危机的发生。

注释:

1 如现行统计体制滞后,数据信息开放度低,社会调查机构发育不全,相关专业社会计量机构缺位等等。

2 如社会运行理论、社会燃烧理论、社会控制理论、社会转型理论、社会分层理论、结构功能主义理论、社会冲突理论、耗散结构理论、全球化理论、社会安全阀理论、社会整合理论、社会均衡理论等,可参见《武警学术》2003年第5、6期《构建社会稳定指标体系的理论依据》一文。

3 中国社会科学院和部分省市社会科学院的资深研究员、大专院校的教授和政府有关职能部门的处级以上干部共50多人接受了本课题组实施的德尔斐法调查,并参加了指标体系理论框架的论证和指标遴选工作,在此谨致感谢。具体指标及其权重分布详见《社会学研究》2004年第3期阎耀军文章。

鲍宗豪, 李振. 2001. 社会预警与社会稳定关系的深化[J]. 浙江社会科学(4). |

兹·布热津斯基, 1989, 《大失败》, 军事科学院外国语军事研究部译, 军事出版社。 |

D·H·梅多斯等, 1984, 《增长的极限》, 李宝恒译, 四川人民出版社。 |

仇立平. 2002. 上海社会稳定指标体系论纲[J]. 社会(12). |

宋林飞. 1995. 社会风险指标与社会波动机制[J]. 社会学研究(6). |

阎耀军, 2003, 《超越危机: 社会稳定的量度与社会预警》, 延边大学出版社。 |

——, 2004, 《社会稳定的计量及预警预控管理系统的构建》, 《社会学研究》第3期。 |

张春曙. 1995. 大城市社会发展预警研究及应用初探[J]. 预测(1). |

张敬梅, 1998, 《科学思维与占卜》, 济南出版社。 |

朱庆芳, 1992, 《社会指标的应用》, 中国统计出版社。 |

朱庆芳、吴寒光, 2001, 《社会指标体系》, 中国社会科学出版社。 |

郑杭生等, 1989, 《社会指标理论研究》, 中国人民大学出版社。 |

[美] R·A·鲍尔, 1966, 《社会指标》, 美国麻省理工学院出版社。 |

2005, Vol. 25

2005, Vol. 25