自致因素在人们社会地位的获得过程中的作用不断加强,似已成为工业化社会的普遍逻辑,而教育则是对所谓自致因素的最佳测量角度。教育对社会分层的作用的争论始于功能理论和冲突理论之间的分歧。功能理论旨在强调教育的社会平等化作用,但是自上个世纪中期以来,随着功能理论的保守倾向的凸现,它越来越多地受到其他不同理论的批判和修正。在西方社会,理论界越来越多地从冲突理论的视角考察教育与社会再生产之间的关系。在法国,鲍德罗和埃斯塔布莱(Boudelot and Establet)在其著作《法国的资本主义学校》(1971)和《初等学校的分化》(1975)中明确指出:学校自称是统一、中立、平等的和择优录用制的,而事实上它按社会出身将每一代人分化为加入资产阶级或加入无产阶级的群体。1对教育和社会再生产最有影响的经验研究是布迪厄2(Bourdieu)和帕斯隆(Passeron)对法国社会的研究。在《继承人》中他们对学生在学校的升学和学业成功中的社会不平等进行了分析,并指出,这些不平等的出现首先是因为文化机制(文化资本的传递——笔者注),而不是经济上的原因,学业成功的不平等绝对是个体间固有的、天生的不平等的反映,学校则是把实际的不平等转变为能力的不平等的机制,从而使个体等级化得以合法化(P·布尔迪厄,J-C·帕斯隆,2002),从某种程度上说,教育体现的是一种文化资本的传递,而这种传递是通过日复一日的“实践”形成的惯习(habitus)。面对教育的社会再生产性,布迪厄等更多地表现为一种悲观主义色彩,在《再生产》一书中,布迪厄和帕斯隆认为,学业的失败远不是(教育)技术性的紊乱,似乎在一个由统治关系所封锁的体制中,它从社会方面来说是必然存在的(P·布尔迪厄,J-C·帕斯隆,2002b)。在美国,社会学家鲍尔斯和金蒂斯(Bowles and Gintis)在强调学业生涯和职业生活成功与否远远不能完全用学生个体的知识能力来解释的同时,也提到了这样一点:学校在其运作方式中,再生产着生产关系所特有的分化形式(玛丽·杜拉-柏拉,阿涅斯·冯·让·丹,2001:65)。赛缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles, 1989)对美国教育的实证研究也证实了这样的结论:随着有技能的、受过良好教育的劳动力在经济上的地位日趋重要,学校制度中的不平等现象在一代一代地再生产,原有的阶级结构变得越来越重要了。日本学者天野郁夫(1989)也对教育过程中的家庭文化资本的承袭作了论述,指出父母的学历所代表的学校教育成果,作为“文化资本”不仅在家庭里积蓄着,由子女继承下来,而且子女和家庭的升迁性流动机会,在很大程度上取决于能够给子女提供怎样的学校教育机会。

西方学者所作的研究给我们的启发是,如果说教育的社会平等化作用在一定程度上被消解了的话,那么这种消解将从教育获得的过程中得到透视。本研究无意对教育和社会分层之间的关系作全面的梳理,而是要通过对教育获得的研究来透视所谓绩效背后的实质。为了达到这样的目的,本研究选择了非义务教育的转折点——初中后教育分流作为切入点,考察非学业性因素,即家庭背景对教育分流的影响。

国内关于教育分流的经验研究并不多见,董泽芳的研究可以说是这一领域中较为突出的。但董主要是从教育学的角度,也就是说是从教育、教学等角度来分析教育分流的。而他开始考虑社会要素对教育分流的研究,则主要表现在1996年他所做的关于教育分流意向的研究中(参见董泽芳,1996)。而其他更多的相关研究主要集中在关于教育公平的研究方面(据笔者查询,仅在中国期刊网上,1994至2003年发表的相关论文就有三百多篇),比如从教育资源的配置(如城乡教育资源的配置不均等)的角度,从教育政策法规(如招生、考试制度)的角度,或从学校具体的教育教学的角度来探讨教育公平等等。在这些研究中,有关阶层差异对教育及其获得的影响的研究特别是实证性的研究相对缺乏。在那些为数不多的有关阶层差异对教育及其获得的影响的实证研究中,都在不同程度上证明了阶层差异和教育获得差异之间,或者说家庭社会经济背景和教育获得之间存在着关联性(孟东方等,1996;余小波,2002;李春玲,2003);其不足之处在于,多数研究缺乏对这种关联性的内在机制的探讨,或仅仅讨论经济条件对教育投入的影响。李春玲的分析指出家庭社会资本、政治资本和文化资本在不同时期对教育获得的影响(李春玲,2003),算是对这种内在机制较为完善的讨论。但是李讨论的重点是在不同的年代中家庭背景之各因素与教育获得之间的关联性,而本研究则不仅关注家庭背景与教育获得之间的关联性,更为重要的是要讨论家庭背景是如何影响人们的教育获得的(在具体研究中则探讨家庭背景对教育分流的作用)。

一、研究设计教育分流是指依据学生的学业考试成绩和学术性向测试,将学生分门别类,使其进入不同的学校和课程轨道,按照不同的要求和标准,采用不同方法,教授不同的内容,使学生成为不同规格和类型的人才。教育分流直接为学生从事不同职业和进入不同的社会阶层打下了一定的基础(Janes & Harris,1990)。就我国的情况来看,严格意义上的教育分流是从初中后开始的,这是由于在义务教育阶段,就读学校的选择主要不是依据学生的学业,而是依据教育政策的规定(全国多数地区小学就学的原则是划区就近入学3),只有初中后的教育从表现形式上来看才是依据此前学生所取得的学业成就来分流的,并且,这一阶段的教育分流是义务教育和非义务教育的分水岭,从这一阶段开始的复杂多样的教育分流,从社会学的视野来看,主要是基于帕森斯所说的绩效主义的原则(正是基于这样的原因,本文选择了初中后教育分流作为切入点)。事实是否如此呢?家庭背景对这一阶段教育分流是否有影响呢?如果家庭背景的影响作用存在的话,它又是如何对教育分流产生影响的呢?

如果说家庭背景对教育分流会产生一定的影响,这种影响的可能方式可以分为两大类,其一是家庭通过对学校选择的直接干预来影响教育分流。这种方式表面上看来似乎是对教育分流的绩效主义原则的破坏,但现实中这种情况确实是不少见的(由于问题的敏感性,问卷调查法对这一假设的检验有一定的困难,研究中我们用其他的经验资料来验证这一点);家庭背景对教育分流的第二种影响方式是通过学业成就这个中间变量来实现的,这种影响方式相对比较隐蔽,因为从表现形式上来看,教育分流依据的是学业成就(研究中被操作化为升学成绩),也就是说,分流在表现形式上是绩效主义的。如果这两种影响方式存在的话,那么需要考虑的问题就是,家庭背景是如何影响学业成就的呢?我们假设不同的家庭为其子女学习所提供或创造的条件不同,这种条件的不同进而影响到学业成就的获得。这样,本文所要回答的问题可以表述为以下6项待检验的假设:

1、家庭背景的差异在教育分流的结果上也有所体现;

2、人们可以用直接干预的办法为自己的子女选择就读的学校;

3、对不同的家庭而言,前述这种直接干预的能力是不同的;

4、不同的家庭为其子女学习所提供或创造的条件是不同的;

5、学习条件的不同会影响到学生学业成就的取得;

6、学业成就的差异进而又会影响教育分流的结果。

对于上述假设中的几个核心概念,在研究过程中我们是这样作出操作性界定的:1、家庭背景是以家庭的社会经济地位来度量的,具体做法是:参照由邓肯(O.D.Duncan)提出的社会经济地位量表(Socioeconomic Score,简称SES),4通过教育、收入与职业三个纬度来测量家庭社会经济地位。与一般做法不同的是,本研究同时考虑到父亲和母亲在上述三个方面的度量。另外,在研究过程中将上述SES得分从低到高分成五个等级,并以此将调查对象的家庭所属的阶层划分为五个等级,即下层、中下层、中层、中上层和上层。2、分流结果,而初中后教育分流的流向主要分为两大类,一类是流向高一级学校,一类是流向社会,但调查所在地2002年初中学校毕业生有92.3%升入高一级学校继续读书,考虑到抽样的方便性,我们对流向社会的7.7%的毕业生未作调查,这样,本文所谓的教育分流的结果实际上主要是学生在高一级学校中的分布,也就是在高中和中等职业学校中的分布。研究中又将高中和职业学校依据一定的指标(如高考升学率和就业率等)划分为一定的等级。3、学业成就,研究中以学生初中升学成绩这一指标来表示。

本文所用资料主要有两个来源,其一是教育分流相关的经验性文献,其二是笔者在2003年5-6月组织的题为“阶层差异与教育获得”的问卷调查和无结构式访问。调查地点选择了华东地区的一个中小城市(安徽马鞍山市5),调查对象为2002年该市市区初中学校毕业生中流向高一级学校读书的学生。根据学生流向的类别我们进行了分层抽样,共抽取了550个样本,其中有效样本为536个,样本的分布情况详见表 1。

| 表 1 样本的分布情况 |

为了考察家庭背景对教育分流的影响作用,首先必需确定教育分流和家庭背景之间存在关联。数据分析的结果表明这种关联是存在的。表 2是初中后流向与家庭阶层地位之间的关系,从中可以看出,来自不同阶层的学生在初中后的流向上存在比较明显的差异,也就是说家庭背景的差异在教育分流的结果中确实是有所体现的,这与李春玲等所做的教育获得差异研究的结论是一致的(李春玲,2003;孟东方等,1996;余小波,2002)。

| 表 2 流向等级与家庭阶层 |

前文假设6认为,初中后的教育分流主要是依据学生的学业成就来实现的,事实是不是这样呢?表 3的结果验证了这一点。从表 3可以看出,初中后流向最好的学校的学生的平均成绩比流向最差学校的学生的成绩高出300余分。

| 表 3 初中升学成绩与初中分流结果 |

初中后分流的结果是依据学业,而分流的结果又与家庭背景有关,从中我们可以得出这样的认识,那就是,就初中后教育分流而言,家庭背景在一定程度上是通过学业这个中介变量来实现对教育分流的影响的,统计分析的结果也反映了这一点(来自上层家庭的学生,平均升学成绩为609.16分,中层为489.52分,而下层只有449.23分,方差分析结果表明,F=27.425,df=4,P < 0.001)。

既然家庭背景影响到教育分流,那么实现这种影响的途径又是什么呢?

(二) 不同家庭对各级各类学校选择的直接干预家庭背景对初中后教育分流的影响可以通过对分流结果的直接干预来实现。

在无结构式访问过程中,我们发现,很多学校,特别是比较好的高中,都存在一定比例的“特价生”,即部分初中升学成绩未能达线而通过缴纳一部分额外费用获取入学资格的学生。在一些学校,“为解决办学经费困难”,“特价生”的就学方式已被合法化。6如在被调查城市2003年度中考招生指南中,就明确列出了一些重点高中和“特色校(班)”的扩招计划,这里所谓的“扩招生”其实就是“特价生”。“特价生”所需的额外费用对寻常百姓来说也许不是小数目,要进入那些特别好的高中,这种费用通常高达每分(即考生的考试成绩与入学要求的成绩之差)上千元。对这种额外费用的承受能力反映了不同的学生在家庭背景上的差异,特别是经济条件上的差异。更有意思的是,“特价生”现象不仅反映了学生家庭在经济条件上的差异,而且还反映了学生家庭在社会资本上的差异。在与调查对象所在学校的老师的交流中,我们获悉,所谓“特价生”的名额并不是所有人都能争取到的,也就是说有些人即使有钱也不一定能争取到这样有限的名额,对“特价生”名额的争取同时决定于人们经济资本和社会资本的差异,或者用通俗的话来说,如果你的孩子考分不够,而又想上比较好的学校,你不仅要有钱,还要有“关系”。

实际上家庭的直接干预不仅体现在对初中后学校的选择、也就是本文所说的教育分流结果的干预方面,而且还体现在对小学和初中就读学校的选择上。由于我们关注的是初中后教育分流的结果,家庭对子女就读小学或中学的直接干预在我们的研究中被操作化为家庭为子女创造的学习条件之一,这种学习条件的差异会转变为学业成就获得的差异,从而对(初中后)教育分流的结果产生影响。

(三) 物质条件的差异及其对学业成就获得的影响学习条件是前述假设4、假设5和假设6的一个核心概念,在最初的研究设计过程中,这一概念是用学生上小学或初中是否择校、学习资料、学习用品、辅导班、家教等显性指标来度量的,考虑到这些指标的测量多数采用的是名义尺度或定序尺度,且考虑到单一综合指标的分析的便利性,本研究运用主成分分析法将这些具体指标整合为一个综合指标:“学习条件”,各具体指标在这一因子上的负载情况见表 4。

| 表 4 各具体指标在综合指标中的负载(Component Loadings)* |

从表 4中可以看出,这里的所谓学习条件主要即是指家庭为子女创造或提供的各种物质设施或条件,因此,由这些具体条件得到的综合指标可以命名为“物质性条件”。

“物质性条件”这一综合指标的得分与学业成就(升学成绩)的相关关系,可在一定程度上反映出学习条件的差异对学业成就获得的影响。

表 5的分析结果表明,不同家庭为子女提供的显在的物质性条件是不同的,而这种条件的不同进而影响到学生学业成绩的获得,学业成就的不同最终影响到了教育分流的结果(参见表 3)。

| 表 5 物质性条件与升学成绩/社会经济地位相关分析 |

从表 5中,我们同时也会发现,所谓的物质性条件和学业成绩的关系并不是太大(相关系数为0.213),这要么是因为家庭背景对有关学习条件的影响不是十分强烈,要么是这些条件的差异并不会过多地影响学生的学业或流向。但这是为什么呢?难道不同的家庭还可以通过其为子女提供的非物质性条件来影响子女的学业?常识告诉我们,这种可能性是存在的。在分析教育和社会结构的再生产时,伯恩斯坦(1989)注意到来自不同阶层的学生由于阶层语言差异在教育获得上表现出的差异,布迪厄则更多地关注阶层的文化差异在教育场域中的再生产作用(P·布尔迪厄,J.-C·帕斯隆, 2002a, 2002b)。在研究设计之初,我们认为,中国现在的发展程度还无法与法国社会相比,教育对多数人来说,主要是职业的准备,在人们的教育获得过程中起限制作用的更多的应该是物质性条件,然而分析结果却使我们确信,家庭背景对学业(进而对教育分流)的影响还有一部分是借助非物质性因素来实现的。

所谓的非物质因素可以理解为家庭对子女的教育观念、教育意识和教育意向等潜移默化的作用,以及由这些因素综合而成的一种家庭教育氛围。非物质性条件的影响作用是超出最初的研究设计的,所幸的是在最初的问卷调查中涉及到了一些相关变量的测量,这些变量涉及到家庭对子女教育的重视程度、家庭在不同阶段对子女的教育期望,以及不同家庭的孩子对自身的认知与评价。这些变量可以看作是非物质性条件的间接度量。7同样运用分类数据的主成分分析的方法,我们将相关方面的测量命名为“非物质性条件”,表 6是所谓的非物质性条件与家庭背景及学业成就的相关分析。

| 表 6 非物质性条件与升学成绩/家庭社会经济地位的相关分析 |

从表 6可以看出,由家庭的教育观念、教育意识、教育期望和意向等构成的非物质性条件,因家庭社会经济地位的不同而不同,并且这种不同进而又影响了子女学业成就的获得。也就是说,不同的家庭可以借助其为子女提供或创造的非物质条件来实现对子女学业获得的影响,进而影响其教育分流。并且,比较表 5和表 6的结果还可以发现,所谓非物质性的条件的影响甚至大于所谓的物质性条件的影响。

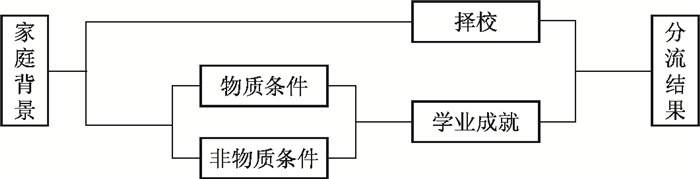

三、结论与讨论对初中后的教育分流的分析表明,家庭背景因素可以通过直接或间接(以学业为中介)的作用来影响教育分流的结果,这进一步证实了有关阶层差异与教育获得之间的关系的研究(李春玲,2003;刘精明,2000)。通过分析,本研究还探讨了家庭背景因素对教育分流影响的具体作用机制,图 1可以形象地反映家庭背景对教育分流的作用过程。

|

图 1 家庭背景作用与教育分流的机制 |

虽然本研究的关注点是初中后的教育分流,但是教育分流本身具有延续性和累积性,换言之,初中后分流结果是这之前各级分流的延续和累积的结果(我们甚至可以由此推广高中后的教育分流8)。而家庭背景因素则是在一个长期的过程以或明或暗的方式作用于教育分流的,其所借助的具体方式包括有:

其一,家庭背景因素可以直接作用于子女在各个阶段就读学校的选择,而所谓的“特价生”、“议价生”为这种直接干预提供了合法化的通道,社会经济地位上具有优势的家庭,在这种直接作用中表现出一定的优势。这一结论与程晓樵(2002)比较中国和欧美择校政策后的发现是一致的,那就是实施择校政策的结果实际上有利于社会地位和经济收入高的社会群体。如果考虑到教育分流的累积性,则义务教育阶段的择校可以被理解为对非义务教育就读学校选择的前期干预,并且这种干预能以更隐蔽的方式进行。比方说,人们还可以通过“户籍转移”的办法实现“隐性择校”,也就是通过将子女的户籍转移至较好学区的办法来达到为其子女“择校”的目的。而家庭的社会经济地位又决定了人们实现“户籍转移”的能力。比方说,现在无论是城市还是农村居民都可以通过购买住房来获得特定地区的户籍,这意味着家庭经济因素以一种新的方式进入到我们所谓的“户籍转移”和“隐性择校”过程中。有经济条件的家庭在相对较好的学区购买住房,同时也有可能促使较好学区住房价格的上涨,进而使得在学区较好的地区形成对经济条件不利的家庭的进入壁垒。这样的例子在今天并不罕见,细心的人们会发现,现在许多房地产开发商和经纪商的广告用语中,早就有“学区好”这一筹码了。

其二,家庭背景因素对教育分流的影响还可以借助物质条件的差异来实现。不同的家庭为子女学习提供或创造的物质性条件是有差异的,这种差异经由学业成就这个中介变量影响教育分流的结果。然而家庭背景通过各种物质形式直接作用于子女学习的程度并不强,或者说,通过这种方式而实现的作用是有限度的。对于这样的结果可以有两点解释,一是在初中和小学阶段需要家庭作出的物质形式的投入不是很大,随着人们生活条件的改善,对这种投入的承受力越来越强(特别需要说明的是,本研究的调查是一个中等发达城市,而且调查对象中农村户口所占比重不大);二是初中和小学属义务教育,很多物质形式的投入由学校统一安排或指定了。虽然如此,我们保留这样的假设,在非义务教育阶段,这种物质形式的作用不仅存在,而且较强。

其三,不同的家庭还可以借助非物质性的条件的不同来影响子女的能力和学业的获得,进而影响其教育分流的结果。这种非物质性因素在不太精确的意义上,可以被理解为家庭所提供或营造的文化条件。而处在不同的社会经济地位的家庭所能提供或营造的文化条件是不同的,这和西方学者对西方社会教育获得的研究表现出一定的相似(巴兹尔·伯恩斯坦,1989;P·布尔迪厄、J-C·帕斯隆, 2002a, 2002b)。在某种程度上或许我们可以说,布迪厄所谓的文化资本及其传递的作用,在我国的教育获得中也是存在的。

如果说人们将非义务教育阶段教育分流的直接干预看作是对这一阶段教育分流的绩效主义主张的直接背离的话,从人们最终的教育获得来看,这种背离也是对教育公平性的早期背离,这种背离可能会被人们后来所获得的学业成就所掩饰;并且这种背离也是对教育作为人们地位获得要素的自致性的削弱。所幸的是这种直接干预毕竟不太普遍。

家庭背景对教育分流,或者说教育获得的影响的第二类方式则相对隐蔽得多。借助对学业成就这一中介变量的作用,家庭背景的作用被掩盖起来了,也就是说人们在教育分流中的差异被一般视为似乎只是其学业成就差异的表现。如果说改革开放以前曾经出现过的推荐入学反映了家庭的政治资本对人们的教育获得的影响的话(参见李春玲,2003),那么市场化改革以来,人们可能普遍认为,对教育获得的限制主要是家庭的经济因素。然而我们的研究则表明,除了物质性因素的影响作用之外,家庭的非物质性因素,或者说类似于布迪厄所谓的文化因素对人们学业成就获得的影响也是存在的,并且这种形式的影响相对于物质形式的影响更为隐蔽。换一个角度来说,如果来自家庭的这种非物质因素的影响作用确实存在的话,那么教育则用巧妙的方式将这种先天的差异转变为人们所谓的自致成就方面的差异,从而看似消除了先天差异的累积性与传递性。

西方学者针对西方社会的研究指出,学业成功的不平等绝对是个体间天生的不平等的反映,学校则是把这种不平等转变为能力不平等的机制,从而使个体等级化得以合法化(P·布尔迪尔,J-C·帕斯隆,2002)。从布迪厄的意义上来看,学校教育所起的作用不是促进社会的平等化,而是对既有差异的再生产。我们的研究显然没有得出相似结论,这是由于教育的主要作用在不同社会的不同历史阶段是不同的。在社会阶层结构的逐步稳定化的社会,也许学校教育是既有社会结构自我再生产及其合法化的方式之一,而在社会结构由相对刚性逐步走向更具弹性、更具开放性的中国社会中,教育的社会平等化作用则是最为突出的。然而对掩藏在自致性成就背后的先赋性因素作用的揭示,则说明必要的社会调节是必不可少的。就学校教育而言,在看到它的社会平等化作用的同时,不能对它的平等化作用盲目乐观,适当的社会干预是平等化的必要保证。

注释:

1 转引自玛丽·杜拉-柏拉,阿涅斯·冯·让·丹《学校社会学》(玛丽·杜拉-柏拉,阿涅斯·冯·让·丹,2001,p64)。

2 布迪厄(Bourdieu),有译为布尔迪厄,本文统一译为“布迪厄”,而在文献的出处则依该出处的译法。

3 1986年通过的《中华人民共和国义务教育法》明确指出:“地方各级人民政府应当合理设置小学、初级中等学校,使儿童、少年就近入学。”

4 参见李强,《应用社会学》第384页,中国人民大学出版社,1995;李强,《社会阶层与贫富差别》第178-183页,鹭江出版社,2003;蔡文辉,《社会学》第274页,台湾三民书局印行,1993。

5 选择该城市的原因是,该市社会经济发展状况基本处于全国的中等水平。据统计,2003年该市全年城镇居民人均可支配收入8794元,人均消费性支出6610元,城镇居民家庭恩格尔系数为38.7%(马鞍山市统计局,2004),而2003年全年全国城镇居民人均可支配收入8472元,城市居民家庭恩格尔系数为37.1%(国家统计局,2004)。

6 如2003年南京市教育局规定了高中择校生(实际上即为我们这里的“特价生”,因为录取还是依据成绩,只是成绩要低一些,2003年南京规定这种录取的分数下调20分)招收比例,即不超过高中实际招生总人数的20%,同时也规定了择校费用不得超过3万,虽然这是对高中择校的限制,但却在一定程度上反映出对这一类择校的许可(参见《金陵晚报》2003年6月21日A7版)。

7 自我认知与评价之所以可以看作是非物质性条件的间接度量是由于孩子对自身的认知与评价与家庭环境,具体来说与家庭的文化氛围有关,某种程度上是这种氛围的产物。

8 笔者在几所国家重点高校所作的偶遇调查发现,本科就读于最好的全国重点院校的学生,多数来之其家乡所在地的最好的高中或次好的高中。

巴兹尔·伯恩斯坦, 1989, "社会阶级、语言与社会化", 张任杰主编, 《国外教育社会学基本文选》, 华东师范大学出版社。 |

程晓樵, 2002, "'择校'政策对教育机会均等的影响——中国与欧美国家的比较", 《江苏教育学院学报》(社科版)第18卷, 第5期。 |

蔡文辉. 1993. 《社会学》[M]. 台湾三民书局印行.

|

董泽芳, 1996, "初中学生家长教育分流意向的调查与分析", 《教育与经济》第2期。 |

李强. 1995. 《应用社会学》[M]. 中国人民大学出版社.

|

——, 2003, 《社会阶层与贫富差别》, 鹭江出版社。 |

李春玲, 2003, "社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940-2001)", 《中国社会科学》第3期。 |

刘精明, 2000, "我国教育不平等的历时性变化研究", 人大报刊复印资料《社会学》第6期。 |

玛丽·杜拉-柏拉、阿涅斯·冯·让·丹著, 汪凌译, 2001, 《学校社会学》, 华东师范大学出版社。 |

孟东方等, 1996, "学生家庭社会经济地位与高等学校类型及专业选择的相关性研究(上)", 《渝州大学学报》第3期。 |

赛缪尔·鲍尔斯, 1989, "不平等的教育和社会分工的再生产", 张任杰主编, 《国外教育社会学基本文选》, 华东师范大学出版社。 |

天野郁夫, 1989, "社会选拔与教育", 张任杰主编, 《国外教育社会学基本文选》, 华东师范大学。 |

余小波, 2002, "当前我国社会分层与高等教育机会探析", 《现代大学教育》第2期。 |

P·布尔迪厄、J-C·帕斯隆著, 邢克超译, 2002, 《继承人——大学生与文化》, 商务印书馆。 |

——, 邢克超译, 2002, 《再生产——一种教育系统理论的要点》, 商务印书馆。 |

Janes John, Harris, Anthony C. 1990. "Streaming in First-year University Class." New Zealand: Studies in Higher Education, 15(1). |

2005, Vol. 25

2005, Vol. 25