在以往比较长的一段时间内,许多中国学者或理论工作者都比较喜欢进行概念上的争论。这种争论某种意义上颇类似于西方中世纪对宗教教义的不同理解引发的辩驳,它对于正本清源,明晰人们的认知,改变意识形态,形成一种共识,促进社会转型是有较大作用的。不过,这样的学术活动,其实对于学术的直接的建设性作用甚小。当前中国学术界,这种现象少了一些,学者们转而满足于对经验进行简要概括,以期形成一定的能够唤起读者共鸣的概念。这些概念往往能够引起一定的社会效应,然而,其学术意义同样不大,因为它们对于真正的学术累积作用甚小。

众所周知的是:仅仅有概念还不构成理论。理论包含一整套命题体系,而命题是概念与概念之间的具有一定逻辑性的勾连关系。有命题就意味着它的背后存在直接或间接的、明示的或者潜在的前提假设。例如像“在真空状态下,任何重量的自由落体……”,“随着价格的下降,人们对物品的需求会增加”之类的表述实际上都存在一系列的前提假设。从某种意义上说,理论都是M·韦伯所谓的理想类型,是在控制某些变量的基础上,凸现出来的一些变量与另一些变量的理想关系。

按照布伦纳(K.Brunner)的观点,事实只能用理论来解释,也就是说只能用理论来建立现象与现象、事实与事实之间的勾连关系。1事实上,哪怕是对事实进行“描述”,也多多少少渗透着一定的理论建构性。由于任何理论都有前提假设,理论与理论之间的对话就不能够简单地停留在概念之争上,也不能够仅仅满足于在与别人提出的某个概念争论之后提出一个自己的新概念。这样的对话通常只会让人们看到文字的虚假繁荣,除了反映出人们理论空间的匮乏外,剩下的就是对人力、物力和财力的浪费。

我们认为避免这样的无谓牺牲,在理论对话和理论建构过程中,倡导“在模型的平台上思考”是非常有必要的。无论是经济学自身的发展,还是社会学与经济学之间的对话导致的理论创新,都为我们强调这种倡导提供了充分的理由。

本文无意于详细剖析经济学的发展来说明这个问题,不过对经济学发展的一些重要环节的回顾是必要的。

在古典经济学中,亚当·斯密(1776/1994)在他不朽的名著《国民财富的性质和原因的研究》(又称《国富论》)中提出了非常有名的“看不见的手”的理论模型,在这一理论模型的平台上,斯密关注了市场通过供求对各类资源配置的调节作用。卡尔·马克思(1867/1975)在其经典著作《资本论》中,则更注重对实质内容的揭示,从商品的剖析出发,强调商品所包含的人类一般劳动,用它衡量商品中包含的价值——交换价值以及使用价值,以此来排除交换对于剩余价值生产的作用,强调剩余价值是劳动者创造的,资本家剥削了劳动者的劳动力所生产出的这一部分价值。物与物关系的背后,隐藏的乃是人与人的关系。随后又有许多经济学家对价值问题进行了不同的探讨。

经济学的边际效用理论的革命通过发现边际效用原理,而将许多实质性的内容(比如说关于价值的问题)悬置了起来——在许多正统的新古典经济学家看来,这些内容之所以被悬置起来,是因为它们没法模型化,有些时候甚至是没法讨论清楚的。但是,经济学最新的进展2发现,有许多问题如果离开了具体的前提条件,不仅有走向玩数学游戏、成为玄学的危险,而且可能导致它一向推崇的预测力的减弱。正因为如此,经济学家凭着他们越来越强的建模能力,开始在他们的理论中掺进了越来越多的现实的社会因素。而于此同时,他们发现经济学从前放弃的一些领域在社会学、人类学、心理学等学科的经营之下,已经取得了值得关注的成绩。

从各类社会科学学科的自我局限和自恋情结中走出来,我们不得不佩服当今经济学,尤其是微观经济学,在比较恰当的前提设定下形成颇具社会解释力的理论模型。这些理论模型为我们的许多探讨和真正的理论间对话提供了良好的平台。正是在这种颇具建构性的、真正学术性的交流和互动中,人们可以发现经济社会学以及其他交叉性理论所拓展的新空间。

本文试图通过几个被当前经济学家、人类学家、社会学家激烈争论探讨的理论范例,来摸索当今经济社会学的一些路径和方法。文章以马歇尔·萨林斯(Marshall Salins)对原始贸易中交换价值的社会因素的探讨为起始点,并将其置于经济学供求模型框架中来作具体的透析,以便更好地阐释这场对话在哪些方面是具有理论建构性的;随后从这样的视角出发,笔者还将考察格兰诺维特对威廉姆森的批评,并同样试图在模型的平台上揭示这场对话的交锋点,以及双方又是如何各自建构了自己的理论的;接下来,从贝克尔和布迪厄关于趣味分析的比较中,去体味在理论模型平台上思考的重要性。最后以这些理论研究的范例为基础,我们力图归纳出对当前经济社会学的发展可能会有一定启示的见解:如何在理论模型的平台上思考问题,并建构模型。

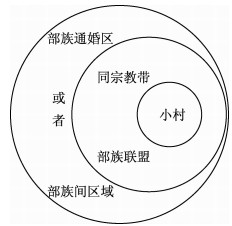

一、作为原始贸易的外交手腕:供求模型VS.交换价值本文着重探讨的理论个案是萨林斯在1972年出版的《石器时代的经济学》(Stone Age Economics)一书中对原始贸易的交换价值的分析。根据萨林斯的观点,对于原始的交换,其发生的场景大致如图 1所示。

|

图 1 石器时代原始交换的场景 |

在石器时代的经济活动中,不同区域内的人们的利益共同度是不一样的。从图 1来看,(1)互惠活动在最内的空间:小村落中是最盛行的,在此,回报没有被硬性地(也就是明确地)的规定,一个交换的轮回(给予和回报)在时间周期上可以作权变,物质流动甚至可能是单向的。交换由此成为道德的产物,受到道德的规制。(2)往外,在相同宗教地带或部族联盟区域内,交换变得更加平衡和及时,真正的交换比率以及“交易伙伴”在此出现了。(3)再往外推,在部族通婚区或者部族间区域则是所谓的外部市场,萨林斯认为在这一区域可以找到货币的源头。总而言之,萨林斯认为交换因为社会距离的扩大而变得渐渐与道德无关,随着外部市场规则的侵入,内部交换往往会瓦解或融合于外部交换。

如果探讨仅停留于此,还不能说萨林斯已经真正与经济学对上话,亦即没有在理论模型的平台上思考。为了真正地与经济学的供求模型对话,萨林斯着重考察了上文提到的原始社会中(2)、(3)两个层次的交易活动,其中特别是外部市场中有名的土产交易。他认为只有在这两个层次中的交易,才有所谓的交换价值可言——他所谓的交换价值(exchange value)很大程度上就是微观经济学中的价格,这反映在他文章中引以为事实和证据的交换比率上——因为石器时代的交换几乎完全体现为物物交换。

萨林斯没有明示,不过却隐约地以经济学的供求模型为基点。为了更好地阐释在理论模型平台上思考的益处,本文将该模型明示如下——以此为基础我们也能够更好地评价萨林斯的工作,以及其论述中可能存在的谬误。

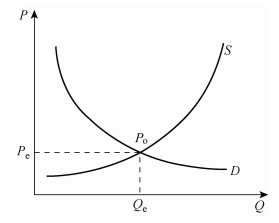

按照新古典微观经济学的观点,供求决定着均衡价格,价格指导着消费者和生产者的行为,这样的供给与需求模型乃是微观经济学的基础。具体地说,它的意思是:假如在某个市场体系中,生产了“太多的”商品,它的价格会降低;假如生产的商品“太少”,它的价格会升高。只有当生产者愿意生产的与消费者愿意消费的物品数量达到平衡时,价格才保持稳定。微观经济学在对该模型进行图形表示时,将其表现为两条曲线(参见图 2):需求曲线(D)与供给曲线(S)。需求曲线指的是在给定的时间段以及其他因素(比如收入、偏好和其他商品的价格)保持不变的情况下,商品的市场价格(纵坐标P)与商品需求数量(横坐标Q)的关系。而供给曲线则指的是,市场价格与在给定时间段内生产者愿意供给的商品数量的关系,同样它也是以其他因素保持不变为条件的。

|

图 2 供求竞争决定均衡价格 |

我们必须注意,这里特别强调的“其他因素保持不变”(其拉丁文为Ceteris paribus);在经济学中,为了着重讨论某两个或多个特定因素的关系,往往假设其他变量保持不变。事实上我们知道,正如上文所示需求除了受对应商品价格的影响之外,还受收入、偏好和其他相关商品价格的影响;而供给除了受供给品价格的影响之外,还要受投入品价格和生产条件的影响。在排除这些因素变动干扰的情况下才存在需求曲线与供给曲线,进而才存在图 2中所表达的均衡价格(P0)。

面对这样一个可以用图形表示的经济学的基本工具和基本模型,萨林斯试图透视出其背后更多的东西。他以原始交换的三个实例为基础来说明他所理解的情况与经济学供求模型之间的差异,进而试图从中找到石器时代经济学的交换价值理论(Marshall Salins,1972:277-280)。

第一个例子中,作者列出了矛枪产地A与石斧产地E之间不同地点(B、C、D)两种物品的交换比率,发现离矛枪产地越近,矛枪相对于石斧的交换价值就越低(用更多的矛枪换更少的石斧);反之亦然。在这个例子中,供求关系与交换比率是对应的——是空间距离的远近造成了“物以稀为贵”的格局。它似乎不足以构成对供求模型的威胁。

第二个例子是涉及希阿西(Siassi)交易圈的事例。作者发现在希阿西岛贸易圈从事交易的中间商用与在其他地方相同的投入并得以维持相应数量的物物交换,在其中某一个环节物品不一样的情况下,获得的产出是不一样的。作者注意到:“仅仅是市场竞争导致的供求对交换价值的作用在此完全消失”,为什么?他解释道:这主要是由于人们对产品的认知不一样造成的——交易环节中的恩波依(Umboi)岛人和纽布利泰恩(New Britain)岛人都将被交易的物品——陶器看作是来自海洋的珍奇之物,而作为中间商的萨伊阿茜人则努力维护这种信息不对称。显然,如果将第二个例子放在供求模型的框架中来看的话,其实际上反映了需求曲线所涉及的偏好因素的改变对需求的影响这一原理——当地人对陶器的认知因为信息不对称而被引导成以为是来自海洋的珍稀之物,从而在偏好上发生了改变,进而影响了对陶器的需求。由于萨林斯并未像笔者这样明示供求模型,在用第二个例子来反对供求模型时,似乎就存在一定程度的误解。

在第三个例子中,萨林斯发现在霍温(Huon)海湾一带的交易圈中,沿海各个村落之间相邻的物物交换的比率不是由相邻村落之间物品相对数量决定的,而是由在这一交易圈中各种物品的总量决定的。如何来解释这种情况?萨林斯认为除了(a)各村落技术全面,(b)商品的非垄断性——供应者有许多,(c)交换物品是大家所必需的三个条件之外,得以使这些人能够牺牲经济利益以维持交易圈,还有一个更重要的原因,就是在其中有高水平的关系网络。此处网络通过互惠使自己的价格调节作用达到极至。其结果,使得内部交换比外部交换更为有利。最后形成一个生态带、一个交易的边界,这里交易被统一的过程和比率所规制。从第三个例子中可以看出,萨林斯的关注已经涉及到原始社会市场机制、市场边界等问题。

萨林斯总结人类学家调查的资料,发现石器时代的原始交易的规律是:交换比率在短期内会趋于稳定——即使供求发生了变化短期影响也不大,比如季节性供求变动并未影响“传统价格”;而在更长的时间段内则又有所调节。为什么会这样?

这意味着原始社会交换价值理论需要解释两个问题:(1)交换比率在短期内不变——传统比率(也就是“传统价格”)能够维持,这是为什么?(2)在良好市场竞争机制的情况下,原始交易中的长期价值为何会对应着供求关系?

萨林斯对第一个问题的回答是这样的:传统比率有道德力量,因此,交易更像是一种整合机制,将“市场”整合成组织——此处传统比率盛行;交易中的“伙伴关系”不仅是一种特权,而且还是一种义务——交易圈中的人会对乱变价的伙伴进行揶揄;对于不遵守比率的人,人们可能修改伙伴关系,重置交易,以此获得平衡。

就第二个问题而言,作为问题的认知背景是:事实上原始社会并不存在由竞争导致价格稳定的市场;在这里偶尔有点讨价还价,不过压价交易往往需要秘密进行;另外,由于在供给与需求方面都存在集团联合——尤其是针对外族交易的时候,所以内部交易严格地说是无竞争的。

萨林斯对第二个问题的回答是,这需要探讨石器时代人们对供求的敏感机制,这种机制实际上是多重的。首先是道德机制,这与上述所提到的传统比率的道德力量是一致的,交易伙伴有责任和义务在交易中回报对方,以免失去伙伴关系。其次是慷慨机制,这要求多付(overpay),就是要更多地给予对方一些东西,对方也有义务进行慷慨的回报;自然,要想慷慨,需以供求决定的交换比率为条件和参照——这反过来更好地使交换比率具有敏感性。

不过,以上两种机制只能模糊地使供求关系接近价格,要让比率具有更好的精确性,就需要第三个机制。在此萨林斯认为,交换比率是由老练圆滑的外交技巧决定的。因为在原始社会中,缺乏霍布斯(1651/1957/1985)所谓的“让他们敬畏的共同权力”(见第13章,特别是93-94页),就是说,在如霍布斯所说的原子状态或者说自然状态中,人与人之间的关系具有很大的不确定性,如果一方对另一方的物品有欲求,取得它的方式无非有两种:战争或者交换。要避免战争,解决的途径就是拓展交易关系,以礼物、交换来达到休战的目的。有时候即使是在对对方的物品没有需求的情况之下亦是如此。家族、部落之间礼物交换成为“国家性”的责任。于是,每一种交换都成了社会策略——交换比率意味着生活与让人生活,这就与实物的供求水平建立了关联。交换意味着友谊、安全与回报。当然,不同的地方战争的压力不一样,因此交换价值对供求的敏感度自然也就不一样(Marshall Salins,1972)。

通过这项考察,萨林斯指出,交易(互惠的物质平衡)总是面对着社会因素的。的确,供求模型均衡价格的实现并不是一个自然而然的不值得考察的过程,经济学的简化实际上严重忽视了均衡价格的实现过程同时是一个社会过程,这意味着除了物质利润的考虑之外,其他社会因素的考虑必然渗透其间。萨林斯的解释,使我们发现了均衡价格实现机制中许多的社会性因素。

至此,有人可能会感叹,需求与供给曲线是如此的简单,以至于在很长一个时期里它忽略掉了许多社会内容。可是在笔者看来,它又是一个颇为有用的、抽象化了的、有利于澄清思想的分析工具。正是因为明示了供求模型,明确了它的核心命题、它的前提假设,萨林斯的工作、萨林斯所试图展开的理论间的对话在这里才显得一目了然——有哪些可能是萨林斯对模型产生了误解,有哪些只要前提假设变了即可解释,有哪些的确是萨林斯的创见并构成对模型的补充,诸如此类的问题,都显得一清二楚。

从更大的视野来看,我们可以发现,萨林斯的这个理论个案并不单单是经济人类学的问题,它折射出来的是在更大层面上的、更为有意义的经济学与社会学新的互动的问题。对这个问题的思考会牵涉到所谓经济社会学在新的历史时期的方法论。

自20世纪70年代以来,经济学和社会学之间在新的基础上互动日益密切。正如刘世定(1999)所指出的,两个学科正相互进入对方的传统研究领域,传统的学科边界越来越模糊,学科的分界标准越来越不确定。无论是在研究领域上、所采用的方法上,还是在内在的基本假设方面,都越来越具有趋同倾向;学科的学派化趋向日益明显。

凭依着比较好的形式化的工具和逻辑思维的能力,这个领域两门学科的互动中来自经济学的势头似乎更为猛烈一些。让我们继续关注在新的历史时期经济学与社会学之间的另外一些密切互动,从中我们能够得到更多关于在模型平台上思考的启示。

二、格兰诺维特与威廉姆森:关于市场与层级制的争论在讨论格兰诺维特与威廉姆森关于市场与层级制的争论之前,应该明白一点,这就是它们的争论是建立在科斯(R.H.Coase,1991年诺贝尔经济学奖获得者,新制度学派的代表人物)所提出并试图解决的非常著名的问题之上的,这就是为什么组织会存在?如果人们同意将其看作是价格机制的替代物是恰当的,那么,内部组织在何种情况下会替代市场?这也就是说,不同组织之间的关系何时会一体化?市场在何时又能够替代内部组织?显然科斯的这个问题也是在上文所述的供求模型的基础上提出的,是在模型平台上展开思考的结果。

科斯认为均衡价格的达成并不是像教科书所说的那样是一件无需成本的事情,他在《企业的性质》中指出,市场从来不像教科书上所写的那样平滑、没有磨擦,它是存在交易费用的,所以当企业这样一种组织形式能够比市场更节省交易费用、更经济的时候,企业也就应运而生了(科斯,1937/1994)。

同样的意思,奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson,1971/1996)说得更加具体。他对纵向一体化的考察是针对新古典主义经济学用价格机制模型替代市场机制而言的——这同样是模型平台上的思考,“如果竞争性市场的运行成本为零,‘就像我们的理论分析中常常假设的那样’,那么为什么还要一体化呢?”(奥利弗·威廉姆森,1971/1996:1)他认为技术相互依赖的观点作为企业存在的理由具有明显的缺点,“企业不仅仅是一种简单而有效的工具,而且还拥有超越市场的潜在协调能力……内部组织替代市场交换并不是因为与生产相关的技术经济,而是因为那种被广泛提及的中间产品市场运行中的‘交易失灵’”(同上:2)。

在不同的市场交易形式中,总是存在着谈判的。比如双边垄断要求在价格和数量上进行讨价还价。只要双方有利可图,讨价还价会持续下去,直到其中一方的私人边际收益为零为止。这些谈判是私人货币收益的源泉,同时也构成共同的利润损失——因为讨价还价是共同的非生产性行为,避免这些损失的一种可能的办法就是通过纵向一体化使交易内部化。但是,一体化中永久性的契约也是可以讨价还价的。在这样的情况下,必须对契约最初决定阶段进行考察:在需要进行特殊用途的耐用设备投资的条件下,在最初契约的获得者能取得一种成本优势的条件下,一系列短期契约、长期性契约和纵向一体化这三种不同的缔约备选方案在行为者眼中将会有不同的价值。一系列短期契约和长期性契约分别对适应性和连续性提出了问题(后者面临契约的不完备性,前者在契约的修改或订正中机会主义式的谈判可能发生),考虑到这一点,纵向一体化可能就有必要了。企业作为一种内部组织在三个方面具有优势:激励——让成员从狭隘的机会主义中摆脱出来,建立良好的理性预期;控制——企业内部可以实施种类繁多的控制手段,且更有作用,其奖励和处罚的办法更为精细,当发生冲突时企业有比较有效的解决机制;“固有的结构优势”——在信息交换上更经济,这是因为在一个熟悉的环境中,人们可以获得一种心领神会的感受。

无论是科斯还是威廉姆森,都是站在模型的平台上进行思考,进而展开了理论间的对话——而不是简单的概念上的争论。试想,如果满足于概念之争,同样的主题,论者就会在什么是市场,什么是企业,什么是价格机制等概念上浪费精力。马歇尔、J·B·克拉克、D·H·罗伯逊和奈特等经济学家都注意到组织的存在这一事实,但是,他们对此的解释并没有立足于理论模型的平台上,所以多多少少显得缺乏洞见。与此同时,应该注意的是,无论科斯还是威廉姆森,他们都并不满足于停留在交易成本这一概念的提出这一点上,而是试图以此为核心,在模型的平台上继续建构理论。比如科斯利用了边际替代这样的分析工具,而威廉姆森则试图在交易特质与契约治理结构特征之间建立逻辑联系,形成命题体系。

让我们转而关注格兰诺维特与威廉姆森之间的争论。在格兰诺维特(Mark Granovetter,1985)看来,威廉姆森在《市场与层级制》中,在最基本的两个概念的使用上就犯了错误。根据他的理解,在威廉姆森那里,层级制(比如说企业)是过度社会化的;而市场则是低度社会化的。而在事实上这两者都存在嵌入性关系。组织中存在的嵌入性关系可能有好的作用,但同时也可能有坏作用,其坏的作用可能导致层级制失效。而市场并非就没有嵌入性关系,在市场中嵌入性关系也有着好的作用,它可能让市场运转良好。

格兰诺维特(1985)反驳威廉姆森说:在内部组织中,信息就必定精确吗?没有磨擦吗?具有倾听优势吗?有共同意识吗?未必!内部交换有时候甚至比外部交换更难!格兰诺维特大概认为威廉姆森过于重视一体化与层级制了。所以他指出,层级制、一体化对克服机会主义有作用,但市场对克服机会主义同样有作用。格兰诺维特基于对市场与层级制的实质性考察后指出,比起我们的想象来,在经济生活的秩序方面,公司间的社会关系更加重要,内部的权威结构次之。

格兰诺维特对威廉姆森的这种批评对于学术的进展显然是有贡献的——如果将其观点置于交易费用的理论模型平台上来看,他看到了交易费用很大程度上是摆平社会关系的成本。但是,他的批评否定威廉姆森了吗?我们从这个争论中可以发现,他们的取向是不一样的:将他们的观点区别开来的关键点是看其是将市场当作分析的工具还是分析的对象,以及他们所面对的问题是什么,简而言之,看他们所在的模型平台是什么。他们是在非常接近的,但同时的确又有所不同的模型平台上谈论问题。

在威廉姆森那里,最初,他承接科斯的传统,所面对的是一个企业为什么存在、企业的边界在哪里的问题。这个问题的提出是从新古典经济学理论出发的,实质是质疑新古典经济学的价格机制模型。以上是第一步,基本上是比较现实生活中的市场与作为理论模型中的市场,看到了市场中存在的交易成本。因为市场中存在着交易成本,所以往往需要企业,企业可以解决市场失灵——市场中交易成本过高——的问题。以上是第二步,市场中的交易成本是问题,企业是解决问题的工具。但是与此同时企业规模又不是无限扩大的,因为企业本身也存在着交易成本——在此,企业中的交易成本又成了问题,怎么解决?作为解决问题的第三步,威廉姆森转向了契约。

格兰诺维特的博士论文《寻找工作》(Getting a Job),实际上是在劳动力市场价格机制模型的平台上展开思考的——他指出劳动力市场中的价格机制并不像人们想象的那样直接调配着劳动力的供给与需求,人们通常是通过关系网络来寻找工作的。格兰诺维特对威廉姆森的批评同样试图把握其理论模型。不过,他主要抓住的是上述威廉姆森的第二步——即为什么一体化——来进行探讨的。试想,如果谁要回答为什么一体化这个问题,当然他就需要告诉别人一体化(企业)相对市场而言的一些好处(或者它们之间企业对市场的边际替代)。在此,企业(层级制)被当作一个对立的事实而被引入价格机制的理论模型平台之中,它相当于新古典经济学形式中充当解释变量的工具,威廉姆森当然就凸显了它的边际替代的作用(这被格兰诺维特认为是过度社会化的)。

格兰诺维特认为,因为关系网络的坏作用,相对于市场而言,企业的一些好处不一定成立(其实用威廉姆森的话来说,就是企业中仍然存在着交易费用)。但是恰恰是这样,他将威廉姆森所面对的解决企业如何可能的问题抛开了,将威廉姆森的理论从它很大程度上赖以存在的模型平台中抽离开了。

试想一下,如果格兰诺维特面对威廉姆森的问题,他将怎么用自己的关系网络或者嵌入性的概念来回答?其答案显然需要涉及市场和企业之中存在的关系的特性差异问题,而这个问题必然进一步追溯到人们的互动和广义的契约。仅仅提出嵌入性,仅仅在人们活动的解释因素中增加社会关系这个因素,到底对企业为什么存在这一问题的解决增添了些什么作用?

在格兰诺维特所提供的这个模型平台上,也许我们更应该进一步思考的是关系网络可以拆解为哪些要素?关系网络的构筑元素——人与人之间的每一次互动,是不是可以放在广义的契约框架之下进行分析?从这个角度来看,格兰诺维特似乎并没有很好地进入到威廉姆森的模型平台去展开对话。

在《交易费用经济学:契约关系的规制》一文(此文在格兰诺维特的文章发表之前完成)中,威廉姆森(1979/1996)将对缔约形式与交易特征关系的探讨往前更推进了一步。他以缔约的各种形式和交易费用为依托,探讨为何存在如此之多的市场(或准市场)中间交易。这一探讨显然深化了人们对交易费用的理解,进而深化了人们对组织的理解。无论市场还是企业都是一种契约,契约的不同是根据它们的交易特征而定的:在不同的交易投资专用性和交易频率下,适合于使用不同的缔约法则。威廉姆森正是如此一步一步地实现了他学术观点的转换和拓展:在契约的基础上讨论市场-组织问题。同时,他把市场和企业当作了分析的对象(这里市场不是低度社会化的,企业不是过度社会化的),而不再是分析的工具。

反过来,凭借一定的理论模型平台,我们看到了在契约经济学中,威廉姆森对格兰诺维特的工作的定位。在《经济组织的逻辑》一文中,威廉姆森(1998/1996)开始关注那些经济组织中既定的重要程序特征。这里回应了社会学家的批评(该文写于格兰诺维特1985年发表的文章之后,从参考文献上看,威廉姆森应当已读过格兰诺维特的文章)。他指出,对人的行为是有限理性的现实假定,这在经济组织的层面上意味着:适应性、连续性的决策模式将促进交换;而机会主义的假定则意味着交易过程需要即时的或详尽的保证。组织建设一方面意味着设计一种制度来激励和控制组织成员;另一方面也意味着要关注这种制度设计的有限性。前一点在委托-代理理论中有集中的表现;而后一点在社会学家那里也早就形成了一定的共识,社会学家认为组织也存在着机能失调的症状,任何良性的组织都应该考虑到:一种增强激励和控制的手段会被人们过滤掉和适应掉,激励和控制的效应久而久之将被抹平,所以经济组织的机械主义设计方法是有局限性的。在威廉姆森的模型中机会主义与有限理性是两个明示的假设,似乎并不存在格兰诺维特所批评的过度社会化与低度社会化的问题。

纵观上述的事例,可以看出,基于理论模型平台开展对话,而不是用概念对抗概念,是非常有必要的。而在完成了对一个理论模型的一定程度的前提批评之后,理论的挑战者本人提出适度的模型化以便于后续的理论对话也同样是必要的。威廉姆森的比较形式化的框架的确要比格兰诺维特的“嵌入性”概念更易于展开真正的理论对话,进而也更有益于展开后继的理论建构。因为社会学界似乎尚不习惯于在理论模型平台上展开思考,所以,有关“嵌入性”问题的分析远没有契约经济学那样幸运,能够发展出蔚为大观的理论大厦。

三、贝克尔与布迪厄:关于趣味的分析再来看看加里·S·贝克尔(Gary S. Becker)与布迪厄关于趣味或偏好的分析,从这样的分析中我们可以看到在模型平台上思考并且模型化与不在模型平台上思考之间的差异。

趣味或偏好在新古典经济学中一般被假定为是稳定的,或者是外生给定的。这显然与社会的现实不符合。于是,在有些时候,经济学家不得不在说清楚理论模型之余,强调偏好变动的例外情况会是什么样的。而社会学家则强调文化对于一个人偏好形成的作用,并且基本上假定人的偏好是不断变化的,当某些行为现象难以解释时,社会学家就更倾向于偏好的变化。

加里·S·贝克尔对口味(作为学术用语的taste,中文一般译为趣味,但鉴予贝克尔的《口味的经济学分析》已有中文版,故涉及贝克尔的趣味的研究,仍用口味一词,其余地方,采用趣味一词——编者注)的研究试图在明确的前提假设之上进行模型建构——其前提假设主要包括人的效用的多元性、效用最大化倾向,以及边际效用原理。贝克尔的分析是建立在扩展的效用函数的基础之上的。具体说:“在任何时点上,扩展的效用函数不仅取决于所消费的不同商品,而且还取决于该时点上个人和社会资本的存量”(Gary S. Becker,1996:4)比较形式化的表达方式是:“在时点t的效用为U= u(xt,yt,zt,Pt,St)”(同上),式中x,y,z分别为不同的商品,P为个人资本,S为社会资本。后两者构成了全部人力资本存量的一部分。从这一扩展的效用函数提供的理论模型平台来看,新古典经济学的效用函数成了它的次一级的效用函数。就是在相对稳定的扩展效用函数的基础之上,贝克尔对口味的分析与传统分析有了很大的不同之处:传统的考虑效用函数本身变化的分析一般是建立在“文化的”、“生物的”或者“心理的”力量基础之上,效用函数本身是变动的;而贝克尔的分析则建立在现在效用与将来效用之间的直接联系上,效用函数是固定的。基于此,贝克尔分析了个人的习惯、迷恋(沉溺和成瘾)、父母对孩子偏好/趣味的影响、广告、爱与同情等等的行为。

加里·S·贝克尔对这些偏好(口味)的分析,多是通过影子价格利用边际效用原理来进行的,比如他在对理性成瘾行为的分析中,就是这样进行的——贝克尔将成瘾行为划分成受益性成瘾(beneficial addiction,比如欣赏音乐)与遭损性成瘾行为(harmful addiction,比如抽烟、喝酒、吸毒等)来讨论。其框架是在对两种商品的消费给人带来的效用,也就是在U=U(M,Z)这样一个新古典的效用公式(它是扩展的效用函数的次级函数)平台上做文章。这里不同的是,在对受益性成瘾行为的分析中,他假定M是这样一种物品,对它的消费除了能够满足基本的欲望之外,还能够带来愉悦,而这一愉悦会影响下一期行动者继续从事该项活动时的愉悦度。这一假定被贝克尔操作化为:对M消费带来的正面评价取决于行为者对之投入的时间和投入的人力资本(比如说参加培训)。也就是说M=M(tm,Sm)。其中tm为投入的时间,Sm为该项活动花费的人力资本;并假定,随着投入的时间或人力资本越大,M能带来愉悦的值也就越大。

假定对于一个时点t来说,以上的假设成立,那么对于一个累积到t时点的Smj来说,它又是由此前的Mj-v(其中V=1,2,…j-1,这里贝克尔将t时点之前的时间里行为者对M的消费所得愉悦度分为j段,第一段的愉悦度为M1,依此类推)以及教育或其他人力资本Ej对从事该项活动之技巧的影响所决定的,即:Smj =h(Mj-1,Mj-2,…,Ej)。Smj随着Mj-1,Mj-2,…和Ej等的增大而增大。

M和Z(Z被假定为常规商品)两种商品及其未来贴现(贴现率由时间偏好决定)的边际效用的比率也就是影子价格的比率,即:

| $ \frac{{{\rm{M}}{{\rm{U}}_{{\rm{mi}}}}}}{{{\rm{M}}{{\rm{U}}_{{\rm{zj}}}}}} = \frac{{\partial {\rm{U}}}}{{\partial {\rm{M}}}}/\frac{{\partial {\rm{U}}}}{{\partial {\rm{Z}}}} = \frac{{{{\rm{ \mathsf{ π} }}_{{\rm{mj}}}}}}{{{{\rm{ \mathsf{ π} }}_{{\rm{zj}}}}}} $ |

如此条件之下,只要内生出M的影子价格(实际价格假定不变,影子价格成为当事者对该物品价格的心理评价)相对于Z的影子价格有一个持续的下降(影子价格的相对下降,导致行为者对M的更多消费),就可以表明行为者在收入一定的情况下,进入了对M的成瘾行为中。(George J. Stigler and Gary S. Becker,1977/1996;Gary S. Becker,1996:26-32)。

下面我们再来看社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)对趣味(taste)的研究。布迪厄(1983)的研究是从对教育的研究开始的,他希望用文化资本来说明出生于不同社会经济地位的学生在学业成就方面的差异。因为不同的阶级或阶级集团在文化资本的分配方面是不平等的,所以这些不同阶级出身的学生在学术市场上获得的利润也是不平等的。在布迪厄看来,家庭出身对孩子教育的影响,不仅仅意味着收入导致的教育支付能力差异,更重要的是文化资本的传承所产生的潜移默化的作用。那些早年从家庭中继承了丰厚的文化资本的人也更易于增长自己的文化资本(上文中贝克尔通过理性成瘾行为的研究实际上将这一点模型化了)。在《区隔》一书中,布迪厄考察了文化资本对生活方式、艺术鉴赏等方面的深刻影响(李猛,1999)。

在布迪厄(1979)看来,“趣味”并不仅仅是个人性的,而且是一种分类系统和社会标志;当一个被他人认为有“趣味”时,这意味着这个人具有某种鉴赏能力,同时也意味着这个人的鉴赏能力在社会里面被鉴赏。所以布迪厄用的“distinction”这个词不仅仅有“区隔”的意思,也有“出格”的意思。此外,不同阶级的“趣味”是相互排斥的,它是一种统治工具,是社会斗争的目的之一。3

通过布迪厄的研究,可以发现人的偏好受其所处的社会的品味系统影响,是被他们的经济社会条件所决定的。布迪厄批评贝克尔关于偏好的理论。认为贝克尔虽然在他的理论模式中加入了社会经历和别人的影响这两个社会因素,但是还不能解释品味的建构过程和品味的传承。而且贝克尔提出人对于当前的行为是一种人力资本投资的时候,他只是对投资这个概念下了一个非常狭窄的定义。按布迪厄的观点,“投资”不只是经济学所讲的理性行为,而且还是一种“沉迷”(involvement)、一种热中、一种投入。4

虽然从上述的叙述中可以看出贝克尔和布迪厄在个人资本和社会资本等概念的使用上存在差异,但这并不影响我们对他们两人互动关键点的理解。贝克尔的解释似乎更着眼于行为者个体的层面,通过行为者个体的选择在比较长的一段时间中的累积,来解释个体偏好的形成、强化和改变机制。在贝克尔的研究中时间因素被引入进来,于是许多中间的环节也被考虑进来了。可以发现,贝克尔通过理论模型告诉人们,无论起点是不同还是相同,各种中间性要素只要符合预设的性质(M、E与S之间存在着所谓“邻近互补性”的相互促进的关系),便可以在同样的效用函数基础上导出一个不同的偏好格局,其理论模型凸现了一个过程。

至于布迪厄,他更多地着眼于趣味的社会系统意义;即使是在探讨个人的趣味时,也是将其放在一个有着不同阶级背景的人群之中进行的。他没有着力去探讨趣味差异内部的过程,而是强调趣味起点的差异是由社会所决定的,并且是不同群体之间相互区隔的武器(这是外部过程),最后趣味的差异不断在社会中复制——甚至是隔代复制。如果将布迪厄的观照点置于贝克尔的理论模型平台上来思考,不难发现一种可以阐述趣味隔代复制的理论——上一代通过从事某项物品M的消费所累积的人力资本和社会资本很容易规训下一代的成瘾倾向。

因为布迪厄《区隔》一书出版于1979年,而贝克尔关于偏好的大量研究,除了“De Gustibus Non Est Disputandum”之外,多是在1979年之后。从某种意义上说,贝克尔及其同事随后对居住格局分化、社会资本等方面的研究(Gary S. Becker and Kevin M. Murphy,2000),是在不断地将“区隔”过程化、模型化。相对来说,社会学界基于布迪厄的“区隔”理论的分析,则除了重复甚至不断回到概念层面的讨论之外,很难看出有什么太大的发展。这与经济学擅长在理论模型平台上思考并推进模型建构,而社会学并不怎么注重此方面的训练不无关系。

四、结论:经济社会学在理论模型的平台上思考问题从以上三个典型的学术互动的案例中,可以明显地发现“在理论模型的平台上思考”有着诸多好处。优秀的人类学家、社会学家通常都是善于针对理论模型展开对话的。这样的对话常常能够澄清问题,点到经济学家使用逻辑工具时所未能触及的地方。比如在第一个案例中萨林斯对原始贸易的研究将供求决定均衡价格的模型细化了,它给出了贸易维持的社会性机制,指出了供求决定价格的模型并不是自然而然地实现的;又比如,在第二个案例中,格兰诺维特点出了威廉姆森交替使用企业与市场中存在的“过度社会化”和“低度社会化”预设,以及两个领域中都存在关系网络的事实;再比如,在第三个案例中布迪厄指出了贝克尔在其早期模型中忽视了区隔的社会标志性意义等。不过,人类学家、社会学家们的这些观点常常在不久之后就被再度纳入到了经济学家的理论模型之中,并得到较好的发展。而在人类学、社会学等自身的领域中,多少有些后继乏人。

无论社会学与经济学就都感兴趣的论题发展出来的理论相互融合的方式怎样,总而言之两者彼此间的融合已经难于避免。格兰诺维特(2002)在其《社会学与经济学的劳动力市场分析——一个社会结构的观点》一文的结尾中,已经表明了这样的一种态度:

不管最好的方法会是什么,较理想的劳力市场模型应该让经济学内复杂的工具性行为与效率考量,以及社会学的社会结构与关系网络结合为一,并把人的动机的驳杂性表现在实际情境中。这篇文章靠着把经济学与社会学的模型并肩比较一番,我希望能厘清这一融合的优点及难处,并为未来的开花结果走进一步。5

其实,似乎正是从这样的融合中,经济学找到了自己生命力的一个源泉。在经济学的发展中,需要时刻警惕形式主义的过度泛滥:不能将自己仅仅弄成一门技术学科,最后沦落为数学游戏的游艺场的境地。而在其中融入社会学的要素,恰恰可以使它的理论能更进一步地关注社会现实——从而避免因过多的数学推演而脱离现实。不妨可以这样说,对应着社会现实的经济学符号每一次在数学上的变换,意味着增加一次前提条件的约束。

而社会学也需要在这样的融合中更进一步地学会在理论模型的平台上思考问题,让自己的思路变得更具有逻辑性、更加严谨和清晰。而且更为重要的是,这样能够让自己更清楚地意识到自己的理论到底在什么地方弥补了理论模型平台的局限,修正了模型的前提假设,以此为基础,顺藤摸瓜,循着经济学的逻辑,找到一片新的理论天地,甚至于建构起新的理论模型的平台。

从上述的三个例子中还可以发现,无论是人类学家还是社会学家常常在关于人的行为、社会组织等方面会有新奇的见解,或者至少自认为是有新奇的见解。但是,这些新奇的见解一旦形式化之后,是否仍然能使其继续成为新奇的见解呢?它在什么程度上构成了对人类经济生活的理论领域的突破呢?要处理好这些问题,毫无疑问,一个有效的办法就是需要社会学的理论工作者们在做个案研究、统计调查时要有一种构建理论模型的意识并以此作为平台。而反过来,有理论模型作为思考平台之后,一些新奇的见解常常也能够在自己从事理论的耕耘之际不期而至;并且通过模型化,这些理论也能够更好地保持它的连续性。

注释:

1 这表面上看与涂尔干(1897/1996)所倡导的:社会事实只能用社会事实来解释,不能还原成个人的现象,是相互矛盾的。可是,事实上此事实非彼事实。社会事实(比如说,自杀率)与作为一连串事件的现象(一连串的事实之间关系)是有差别的。另外,两者说话的层次是不一样的。社会事实只能用社会事实来解释,并没有排斥用理论将不同的社会事实连接起来的必要性。在此,理论扮演了桥梁或曰模具的作用。

2 关于这一点,我们可以从产权经济学、交易费用经济学、契约经济学、新企业理论以及阿卡罗夫的心理学的-社会学的-人类学的-经济学(psycho-socio-anthropo-economics)等经济学的发展中清楚地看到;也可以从安德鲁·马斯-科莱尔、迈克尔·D·温斯顿、杰里·R·格林(1995/2001)的《微观经济学》以及杨小凯(1998)的《经济学原理》等理论成果中看到。

3 关于这一点,笔者还参见了梅小红的“关于《区隔:判断力的社会批判》”的发言稿。

4 同上。

5 因为格兰诺维特的《社会学与经济学的劳动力市场分析——一个社会结构的观点》(2002)一文的中文版尚未出版,此处引用的文字为译者罗家德先生的惠赐,在此表示感谢。

埃米尔·迪尔凯姆, [1897]1996, 《自杀论——社会学研究》, 冯韵文译, 商务印书馆。 |

安德鲁·马斯-科莱尔、迈克尔·D·温斯顿、杰里·R·格林, [1995]2001, 《微观经济学》, 刘文忻、李绍荣主译, 中国社会科学出版社。 |

奥利弗·威廉姆森, [1971]1996, 《生产的纵向一体化: 市场失灵的考察》, 载《企业制度与市场组织——交易费用经济学文选》, 陈郁编, 上海三联书店、上海人民出版社。 |

——, 1979/1996, 《交易费用经济学: 契约关系的规制》, 载《企业制度与市场组织——交易费用经济学文选》, 陈郁编, 上海三联书店、上海人民出版社。 |

——, 1988/1996, 《经济组织的逻辑》, 载《企业制度与市场组织——交易费用经济学文选》, 陈郁编, 上海三联书店、上海人民出版社。 |

格兰诺维特, 2002, 《社会学与经济学的劳动力市场分析——一个社会结构的观点》, 罗家德译(未刊稿)。 |

科斯, [1937]1994, 《企业的性质》, 载《论生产的制度结构》, 陈昕主编, 盛洪、陈郁等译, 上海三联书店、上海人民出版社。 |

李猛, 1999, "布迪厄", 载杨善华主编, 《当代西方社会学理论》, 北京大学出版社。 |

刘世定, 1999, 《经济学和社会学: 来自关系史的思考》, "走向21世纪的中国社会学人类学"第六届现代化与中国文化研讨会论文。 |

马凌诺夫斯基, [1922]2002, 《西太平洋的航海者》, 梁永佳、李绍明译, 高丙中校, 华夏出版社。 |

王铭铭. 1998. 《想象的异邦——社会与文化人类学散论》[M]. 上海人民出版社.

|

亚当·斯密, [1776]1994, 《国民财富的性质和原因的研究》, 郭大力、王亚南译, 商务印书馆。 |

杨小凯. 1998. 《经济学原理》[M]. 中国社会科学出版社.

|

Becker, Gary S. 1996. "Preferences and Values. " in Gary S. Becker. 1996. Accounting for Tastes. Harvard University Press.

|

——. Kevin M. Murphy. 2000. Social Economics. The Belknap Press of Harvard University Press.

|

Stigler, George J. & Gary S. Becker. [1977]1996. "De Gustibus Non Est Disputandum", in Gary S. Becker, 1996, Accounting for Tastes, Harvard University Press. (中译本: 加里·贝克尔, 1996/2000, 《口味的经济学分析》, 李杰、王晓刚译, 首都经济贸易大学出版社。)

|

Granovetter, Mark. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. " in Mark Granovetter and Richard Swedberg. ed. The Sociology of Economic Life (2nd edition). Westview Press.

|

Salins, Marshall. 1972. Stone Age Economics. Aldine De Gruyter / New York.

|

Bourdieu, Pierre. 1979. La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Editions de Minuit.

|

——. 1983. "The forms of Capital. " in Mark Granovetter and Richard Swedberg. ed. The Sociology of Economic Life (2nd edition). Westview Press.

|

2005, Vol. 25

2005, Vol. 25